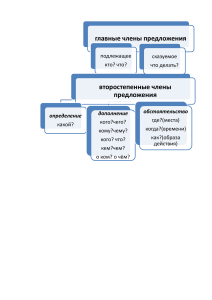

Лекция №5 Второстепенные члены Номинативная периферия предложения. Второстепенные члены предложения 1. Распространенные и нераспространенные предложения Нераспространенные предложения состоят только из предикативной основы: подлежащего и сказуемого в двусоставном предложении или одного главного члена в односоставном предложении. Распространенные предложения включают в свой состав второстепенные члены, которые поясняют предикативную основу или другие второстепенные члены. Распространение происходит по определенным законам, которые устанавливаются в рамках синтаксических единиц, называемых словосочетания. 3. Историческая справка. Вопрос о второстепенных членах В современной лингвистике классификация второстепенных членов вызывает серьезные споры, поскольку их квалификация, опирающаяся на «вопросную» систему, далеко не всегда может быть однозначна: Например: Жизнь в деревне нам понравилась (какая? где? в чем?) На различных этапах развития русистики принципы выделения второстепенных членов существенно менялись. 1. В конце ХIХ – начале ХХ века они дифференцировались с учетом подчинительной связи: согласуемые, управляемые, примыкающие. 2. Позднее установилась традиция вычленять второстепенные члены на основе синтаксических отношений. Эта традиция сохраняется до сих пор. Второстепенные члены разделяются на определения (связанные определительными (атрибутивными) отношениями с главным словом), дополнения (связанные объектными отношениями) и обстоятельства (связанные обстоятельственными отношениями). 3. В последней трети ХХ столетия наметилась тенденция к разделению всего корпуса второстепенных членов на два разряда: детерминанты, относящиеся ко всему предложению в целом, и экспликанты – присловные распространители. 2. Второстепенные члены предложения Второстепенные члены могут распространять 1) отдельные члены предложения (главные: подлежащее, вещественный компонент сказуемого (или главного члена в односоставном предложении) или второстепенные члены); они называются экспликанты: Счастье есть удовольствие без раскаяния (Л. Толстой); удовольствие какое? – «без раскаяния»); 2) или могут относиться к бытийному компоненту сказуемого (или главного члена односоставного предложения); их называют детерминанты: Всегда счастье есть удовольствие без раскаяния (видоизмененная цитата Л. Толстого) (есть когда? – «всегда»). 3. В последней трети ХХ столетия наметилась тенденция к разделению всего корпуса второстепенных членов на два разряда: детерминанты, относящиеся ко всему предложению в целом, и экспликанты – присловные распространители. Экспликанты Экспликанты – второстепенные члены предложения, которые распространяют подлежащее, второстепенные члены или вещественный компонент сказуемого (или главного члена односоставного предложения). Они подразделяются на определения, дополнения, обстоятельства. Определение 1. Определение – это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы какой, который, чей и обозначает признак предмета. Относится к слову с предметным значением (существительному, местоименному существительному, к количественному числительному – к любому субстантивированному слову). Между определением и главным словом устанавливаются атрибутивные отношения: Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. 2. Виды определений по характеру синтаксической связи: согласованные, несогласованные, приложения. 1. Согласованные определения связываются с предметным словом по способу согласования (в роде, числе и падеже) и могут быть выражены: - прилагательным: Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет (Б. Пастернак); - причастием: Слепая ласточка в чертог теней вернется/На крыльях срезанных, с прозрачными играть (О. Мандельштам); - местоимением: Инок ласковый, мы реем над твоим монастырем да над озером, горящим синеватым серебром (В. Набоков); - порядковым числительным: Совершенство ее умеренного одиночества дало первую трещину (Л. Улицкая); - количественным числительным один: И если все-таки придет несчастье – утешайся, что не к тебе одному (А. Камю). Определением нельзя считать прилагательное, входящее в устойчивое сочетание: красная строка, ариаднина нить, Черное море, железная дорога, белый гриб. 2. Несогласованные определения связываются с главным словом по способу управление (роман Пушкина, дом с мезонином, лестница на чердак) или примыкания (желание любить, макароны по-флотски). Они могут быть выражены: 1) существительными без предлога и с предлогами: Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином (А. Чехов); 2) притяжательными местоимениями его, ее, их: Его Онегин агрессивен, но и снисходителен; 3) наречием: Любителям яиц всмятку, чтобы избежать сальмонеллеза, есть смысл варить их вкрутую (из газеты); 4) инфинитивом: В русской (православной) традиции попытки ставить ценное, полезное наравне с абсолютным, бесценным, святым называются пошлостью (В. Максимов); Нетерпение доехать до Тбилиси овладело мной (А. Пушкин); 5) фразеологическими и синтаксически несвободными сочетаниями: А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты (В. Высоцкий). В качестве несогласованного определения могут использоваться формы именительного падежа: дом восемнадцать, перелет Москва-Стамбул, проблема «мать и дочь». 3. Приложения Приложение – это особый вид определения, *представляющий второе имя предмета, *выражаемый существительным (или его субститутом), *стоящий в том же падеже, что и существительное, к которому оно относится (согласование по роду и числу не обязательно): дворник Клава, президент Путин собака Шарик, река Дон. чайка-рыболов. Если оба слова нарицательные, то приложением является слово, которое обозначает более узкое понятие и выражает качество (в том числе метафорическое), род деятельности, социальной или национальной принадлежности и т.д. Но! Иногда такая интерпретация дает сбои: учитель-француз, сторож-старик. Приложение и определяемое слово связываются особой аппозитивной связью (об этом писали Р.О. Якобсон, О.Б. Сиротинина). Аппозитивная связь – это связь между приложением и определяемым словом, выражающаяся в согласовании в падеже: Заводы Урала, гордость нашей металлургии, работают, несмотря на кризис (из газеты) или в числе и роде: Курсовая работа студента-отличника (согласование в падеже, числе и роде) выполнена в срок. Аппозитивная связь отличается и от подчинительной, и от сочинительной, так как сочленяет пучок инонаименований одного и того же референта (ее называют также аппликативной). Оформление приложний: Увидели красавца француза; или Француз-красавец подошел к нам. Дополнение 1. Дополнение – это второстепенный член предложения, который связан с главным предложением объектными отношениями, отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает предмет, на который распространяется действие или признак: Все смотрели на меня и ждали. Дополнения относятся к глаголу, прилагательному, существительному (а значит, зависят от них). 2. Дополнения могут быть выражены: 1) именем существительным с предлогом или без: Времена не выбирают, в них живут и умирают (А. Кушнер); 2) любой частью речи, замещающей имя существительное (местоимением, субстантивированным прилагательным, причастием, союзом…): Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело (И. Бунин); 3) несвободным словосочетанием: Я построил десяток загородных домов. Дополнение не может быть выражено инфинитивом, поскольку он является морфологическим способом выражения второго или второстепенного сказуемого. 3. Виды дополнений. Приглагольные и приименные дополнения Приглагольные дополнения (зависящие от глагола) подразделяются на прямые и косвенные. 1. Прямые дополнения употребляются при переходных глаголах, обозначают прямой объект, на который направлено действие: Он закрыл занавес (В.п.). Выражаются формой В. п. без предлога или Р. п. (при отрицании, обозначении части предмета): Старик ловил неводом рыбу (В.п.); Две недели мы не ели мороженого (Р.п. при отрицании); Взять три кусочка сахару (Р. п. – часть от целого). 2. Косвенные дополнения – это дополнения, выраженные формой винительного или родительного падежа с предлогом или других косвенных падежей: Она подошла к профессору (Д. п). Различение несогласованных определений и приименных дополнений В ряде случаев изложенная классификация, по словам И.П. Распопова, «приемлема лишь в качестве общего ориентира при изучении семантико-синтаксических функций словесных форм в их сочетании с другими формами» (с.220). Некоторые сложные случаи Несогласованное определение Приименное дополнение *1) Р.п. субъект действия (вопрос чей?): приказ директора (приказал директор); выступление артиста (выступил артист); открытие Колумба (открыл Колумб) 1) Р.п. объект действия: решение задачи (решить задачу); чтение книги (читать книгу); открытие Америки (открыть Америку) *2) Р.п. называет лицо, которому принадлежит предмет: книга (чья?) товарища; дом (чей?) отца; колпак (чей?) повара 2) Р.п. называет предмет, которым владеет данное лицо, либо ограничивает его сферу деятельности: командир корабля; хозяин дома, учитель физики **3) Р.п. целое по отношению к какой-то части: вершина горы, крыша дома, рукав платья *3) Р.п. обозначает компонент целого, выделяемую в каком-то объеме часть: кусок сахару, ломоть хлеба, стакан воды, корзина яблок 4) Т.п. существительных, имеющих сравнительно-уподобительное значение: (творительный сравнения) губы сердечком, волосы ежиком, усы колечком 4) Т.п. орудие или объект действия: увлечение стариной, недовольство жизнью, удар плетью 5) предложно-падежные формы в сочетании с конкретно-предметным существительным: лодка с парусом, шкаф для книг, банка из-под варенья; *Или с пропозитивными сущ. (= глаг.+ обстоятельство): выход из тупика – выйти из тупика; сон до рассвета (спать до рассвета), жизнь в деревне – жить в деревне 5) сочетания с пропозитивными существительными = глагол + дополнение: встреча с товарищем (встречаться с товарищем); надежда на успех (надеяться на успех) Рекомендации-приемы: * при определениях задается вопрос чей? **Для разграничения случаев с Р. п. используется прием преобразования конструкций таким образом: вершина горы – гора имеет вершину; крыша дома – дом имеет крышу; но нельзя сказать: сахар имеет кусок, хлеб имеет ломоть. *** Существует и такая рекомендация: если словосочетание можно преобразовать в сочетание с согласованным определением – то это определение; если нет – дополнение. Обстоятельства 1. Определение понятия Обстоятельство – второстепенный член предложения, который связан с главным словом обстоятельственными отношениями (а значит, отвечает на вопросы где, когда, куда, откуда, почему, зачем, как, каким образом, отчего и др.) и характеризует действие или признак с точки зрения его качества, способа совершения, интенсивности, места, времени, причины, цели, условия. 2. Способы выражения обстоятельств Обстоятельства могут быть выражены: 1) наречиями: Я тихо открыла дверь и вышла; 2) падежными и предложно-падежными формами существительных: Мы поднялись на перевал и вышли из машины; 3) несвободным словосочетанием: Он носил вас на санках в тридесятое царство, тридесятое государство (Б. Пастернак). С позиции экзистенциального синтаксиса обстоятельство не может быть выражено инфинитивом, поскольку инфинитив репрезентирует второе или второстепенное сказуемое. 3. Функциональные разряды обстоятельств 1. Ситуативные (собственно обстоятельства, по определению И.П. Распопова): а) обстоятельства места: Старый художник шел из города в город, из деревни в деревню, переплывал с острова на остров (В. Вересаев); б) обстоятельства времени: Я увидел ее первый раз еще летом (Е. Гришковец). 2. Определяющие (квалифицирующие): а) обстоятельства меры и степени: Она очень любила его; Было необыкновенно тихо; б) обстоятельства образа действия: Толпа с любовью смотрела на лицо старого художника (В. Вересаев); в) обстоятельства сравнения: После поздравлений с победой он весь день ходил именинником. 3. Мотивирующие (сопутствующие) обстоятельства: а) причины: Щенок завизжал от радости; Поездку отложили из-за плохой погоды; По милости Пугачева я имел добрую лошадь (А. Пушкин); б) обстоятельства цели: Мы приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха; в) обстоятельства условия: Экспедиция могла пройти это расстояние при любых обстоятельствах (В. Чивилихин); г) обстоятельства уступки: Несмотря на ранение, солдат строчил из пулемета. Следует заметить, что в чистом виде обстоятельства реализуются в приглагольной позиции (хотя и не всегда), при словах других частей речи выступают в осложненном виде (доминируют обстоятельственные определения). Детерминанты Детерминанты – разряд второстепенных членов, которые относятся к бытийному компоненту сказуемого или главного члена односоставного предложения: Летом нашей любимой работой были походы к Репину (были когда? летом). Функциональные разряды детерминантов Выделяют с известной долей условности четыре разряда детерминантов: ситуативные, мотивирующие, коррелятивные и квалифицирующие. 1. Ситуативные детерминанты (локальный и темпоральный) указывают на локальные и темпоральные параметры констатируемой ситуации. Назначение этих детерминантов – обозначать хронотоп (следуя термину М.М. Бахтина) – пространственно-временные параметры ситуации. Локальный детерминант – ориентир, фиксирующий положение констатируемой ситуации (за ориентиром, вокруг, около и т.д.): В лесу глухо (стало, было где? в лесу); Над головой громыхало (начало громыхать где? над головой) Темпоральный детерминант – временной ориентир, указывающий, что ситуация происходит одновременно с моментом речи, предшествует ему или следует за ним: После дождя опять, наверное, везде будут огромные лужи. 2. Мотивационные детерминанты называют обстоятельства, которые обусловливают данную ситуацию. К ним относят - причинно-источниковый: Из-за прошедших дождей дороги стали непроезжими; - условно-конституирующий: (Если бы я был…) На твоем месте я бы так не поступил (=не мог поступить: не мог при каком условии? - уступительный: Вопреки прогнозам день был чудесный; - целевой: Для строительства тут же были завезены необходимые материалы; - результативно-следственный: В результате аварии пострадало несколько человек (могло (пострадать) в результате чего? в результате аварии). 3. Коррелятивные детерминанты (коррелят - соотносительное понятие, содержание которого уясняется при сопоставлении с каким-либо другим понятием) содержат отсылку к различным элементам фона, с которыми так или иначе связаны констатирующая ситуация в целом или ее отдельные компоненты: а) посессивный детерминант обозначает предмет, в сфере связей и отношений которого обнаруживает себя констатируемая ситуация: У нас кругом (были) поля; б) адресатно-субъектный детерминант обозначает предмет, которому адресована констатируемая ситуация и который должен стать ее главным героем: Ему осталось только протянуть руку; в) координативный детерминант обозначает предмет, в соответствие с которым поставлена констатируемая ситуация: По карте до этого села пять километров; По ее совету он не взял (не мог взять=не мог согласно чему?) с собой в дорогу ничего лишнего; г) корреспондирующий детерминант обозначает предмет, по отношению к которому данная ситуация является действительной: Для него не было разницы между необычным и невозможным; д) субституирующий детерминант обозначает предмет, замещаемый в силу сложившихся обстоятельств другим предметом, который является участником констатируемой ситуации: Вместо удобной квартиры у него была какая-то лачуга (слова вместо, взамен). 4. Квалифицирующие детерминанты раскрывают такие особенности констатируемой ситуации, которые несут информацию о различных формах ее существования в рамках фона. Выделяют: а) квантитативный (от лат. quantitas количество; к оличественный), указывающий на кратный характер констатируемой ситуации или количество ее реализаций: По пятницам в деревне был праздник; Несколько раз в семье были серьезные размолвки; б) квантитативно-темпоральный, фиксирующий длительность существования констатируемой ситуации: Целый день метель; в) аспектно-характеризующий, называющий аспект, через который ситуация раскрывается: По натуре он человек добрый (слова по темпераменту, внешне, по характеру, по происхождению) Рекомендация: Если вы затрудняетесь с выделением детерминантов, перестройте предложение так, чтобы бытийный компонент был эксплицирован, и от него задавайте вопрос.