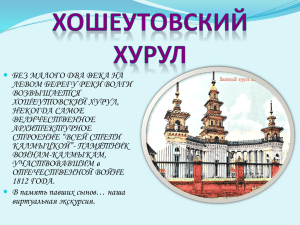

КАЛМЫЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА Калмы́ки (калм. хальмг, хальмгуд, монг. халимаг, халимагууд) — монгольский народ ойратской группы. Проживают в основном в Республике Калмыкия — и других субъектах Российской Федерации. Говорят, в основном на русском, и намного реже на калмыцком языках. Являются потомками ойратских племён, мигрировавших в конце XVI — начале XVII веков из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий. Калмыки относятся к монгольскому этносу ойратской группы. Это автохтонное население Республики Калмыкия. Она входит в состав Российской Федерации. Столица — город Элиста. Калмыки являются представителями современной кочевой культуры. Этот народ относится к малочисленным — на территории РФ его количество исчисляется 183 000 человек. В его состав входит множество субэтносов. Наиболее крупные из них: Торгуты Дербеты Хошеуты Хойты Олёты Бузавы Калмыкия размещает у себя 162 000 людей калмыцкой национальности. Небольшую группу принимает Киргизия — около 4 000 человек. Самые большие диаспоры за границей: 2 000 — США, 1 000 — Франция. Калмыки общаются на калмыцком и русском языках. Калмыцкий относится к монгольской ветви языков. Большинство калмыков исповедует тибетский буддизм. Небольшая часть является православными, есть исламисты и атеисты. Калмыкия — единственный регион в Европе, где присутствует традиционная форма буддизма. Эта религия получила распространение с конца 16 века. До этого времени существовали культы неба (тенгрианство), огня, воды, земли, гор. Практиковались шаманизм и фетишизм, предполагавшие совершение жертвоприношений, поклонение тотемным животным. Среди шаманов встречались и мужчины, и женщины. Некоторые обряды сохранились до сих пор. Сами себя калмыки называют «хальмгуд». Историки считают, что этимология термина исходит от тюркских, татарских названий племен «калмак», что переводится как «отставший», «отделившийся». Монгольские языки, близкие к калмыцкому, такого слова не имеют. Следовательно, название дали соседние народы. Есть две версии трактования термина. Согласно одной из них, слово «оставшиеся» обозначает людей, вычленившихся из ойратского этноса и оставшихся жить на территории современной Калмыкии. Другая теория религиозного толка. Часть историков считает, что так их стали называть татары после принятия буддизма, то есть как отделившихся от языческих верований. Другие ученые говорят, что калмаки — это оставшиеся в иной вере, не вернувшиеся в ислам (как татары). Русские летописцы упоминают о калмыках с 16 века. Формирование этноса начинается с конца 16 века, когда часть ойратских племен, населявших Джунгарию, отделилась от основной массы и перекочевала на территорию Руси (низовья Волги и Урал). Среди причин переселения называются дефицит пастбищ и междоусобная вражда. По пути ойратские племена воевали с казахами, ногаями, башкирами. Затем они начали контактировать с русскими. Периодически возникали конфликты, однако калмыкам было разрешено торговать на территории Русского царства, их брали на военную службу. Русские нуждались в дополнительных силах, которые помогли бы им противостоять туркам и татарам. Калмыки обладали мощным войском с 70 000 лошадей для конниц. В составе русской армии они участвовали во многих военных операциях. 18 век стал началом насаждения христианства у калмыцких племен. Многие приняли его, но тайно продолжали исповедовать буддизм. Со второй половины 17 века на территории Российской империи образовалось Калмыцкое ханство. Его жители были российскими подданными. Между представителями русской и калмыцкой аристократии образовывались браки, от которых пошли дворянские роды. Калмыцкое ханство закончило существование столетие спустя, когда население массово ушло обратно на земли Джунгарии. Исход населения связывают с начавшимся голодом из-за холодной зимы и притеснений русских помещиков. Вторая причина — влияние китайских правящих династий. Большая часть калмыков совершила поход, который длился 7 месяцев. Они подвергались нападениям казахских племен, погибали от голода, болезней. Добрались до Маньчжурской территории только 20 000 из 180 000. Оставшиеся на месте калмыки были включены в состав Астраханской губернии. Калмыцкие войска участвовали в войне 1812 года, Бородинской битве, других сражениях. 20 век стал периодом перехода большинства калмыков к оседлому образу жизни. Попытки привести население к грамотности сопровождались переходом к латинскому алфавиту и кириллице. Это затрудняло обучение населения. Впоследствии народу пришлось повсеместно перейти на русский язык. В середине 20 века восстановили Калмыцкий автономный округ, с 1992 года субъект получил статус республики. До середины XVII в. калмыки пользовались старомонгольской письменностью. Появление самостоятельной калмыцкой письменности связано с образованием феодального государства ойратов, а также с еще большим обособлением ойратского языка, а позднее с формированием калмыцкого языка и сложением его литературной формы. Ученый буддийский монах Зая Пандита, просветитель ойратов и ойрат по происхождению, составил в 1648 г. алфавит на старомонгольской графической основе (так называемый старокалмыцкий алфавит), введя в него ряд знаков, отражавших фонетические особенности ойратского языка. Этот алфавит, получивший название тодо бичиг (ясное письмо), применялся и после переселения калмыков в Россию. На нем были записаны и изданы переводы и произведения самого Зая Пандиты, все важнейшие исторические калмыцкие документы, в том числе «Ики-цаджин бичиг»— первый историкоправовой документ калмыков, героический эпос «Джангар», хрестоматии и учебники калмыцкого языка; он использовался и в первые годы Советской власти (до 1924 г.) для печатания газет, журналов и других изданий. Старокалмыцкая письменность, с которой была знакома небольшая часть калмыцкого общества, уже не соответствовала нормам живого калмыцкого языка, а потому тормозила развитие национальной культуры, затрудняла обучение грамоте калмыцкого населения, создавала технические неудобства при печатании книг и газет. В 1924 г. был принят новый калмыцкий алфавит на основе русской графики. В 1930 г. он был заменен латинизированным, который все же оказался менее удобным и поэтому в 1938 г. калмыцкая письменность окончательно перешла на русскую графическую основу. У калмыков, как и у других народов, с давних пор существовали различные мифы и легенды, отражающие наивные представления о мироздании, происхождении людей и животных, явлениях природы. В то же время у них был накоплен запас эмпирических знаний, добытых в процессе многовекового ведения кочевого степного скотоводческого хозяйства; этот опыт передавался из поколения в поколение. Фольклор. Из фольклора калмыков наибольшей известностью пользуется героический эпос «Джангар», состоящий из нескольких десятков тысяч стихов. Его исполняли обычно джангарчи — народные сказители, которые наизусть знали песни эпоса. По мнению большинства исследователей, эпос сложился в период феодальных войн, раздиравших Монголию в XV в., но отдельные эпизоды относятся к более раннему времени. Впервые «Джангар» был полностью записан в 1908—1910 гг. от знаменитого сказителя Овла Эляева. Основным сюжетом эпоса являются подвиги 12 богатырей хана Джангара, совершенные ими в борьбе с полчищами многоголовых чудовищ — мангасов и шульмусов. Главная идея эпоса — единение и благополучие народа, служение ему. Калмыки мечтали о сказочной стране Бумбе, где «все родовиты, нет бедняков и сирот», «все живут в довольствии и изобилии», «не деля ничего на мое и твое». Калмыцкие сказки своими корнями уходят в глубокую древность. Главные герои их — простые люди. Основное содержание — борьба доброго начала со злым, причем добро всегда одерживает верх над злом. Разнообразны виды калмыцких песен. Это длинные и протяжные исторические песни о подлинных событиях (об участии калмыков в войнах Петра Первого и Отечественной войне 1812 г.), проникнутые глубоким чувством лирические, ритмичные трудовые, грустные или веселые обрядовые песни. Остроумны и метки калмыцкие пословицы, поговорки (у,лгу,р) и загадки. «Если не работает рука, то и рот не работает», «Около мастера будешь мастером, около сажи — сажей». У калмыков распространен своеобразный вид народного творчества — йорэл — благопожелание. Йерельчи и теперь часто выступают на праздниках с пожеланиями, чтобы «на земле царил мир, счастье и благополучие, чтобы люди богатели и размножались», «Пусть под покровом мира счастливо живут калмыки». В дошедшей до нас литературе предков калмыков — ойратов — много произведений, распространенных и в монгольской литературе. Обычно такие произведения проникали к монгольским народам с юга, из Индии, через Тибет. Ярким примером может служить сборник сказок «Сидди кюр» («Волшебный мертвец»), восходящий к индийским сказкам «25 рассказов Веталы». Кроме «Сидди кюр», у калмыков были распространены рассказы про Арджи-бурджихана и сборник мифологических сказок «Панчатантра». Исторические хроники ойратов, как и монгольские, изобиловали литературными вставками, стихотворными и прозаическими. Они включали благопожелания (йерель), похвалы (магтал), а также большое количество мифов и легенд, особенно о происхождении земли, народов и знатных родов. Обычно исторические летописи начинались мифом о сотворении мира (заимствованным из буддийской литературы), далее следовали мифы и легенды о происхождении живых существ, человеческого общества и, наконец, отдельных племен, родов, их вождей. Только после этого вступления начиналось повествование об исторических событиях. К исторической литературе близко примыкают исторические песнипоэмы, в основе которых лежит действительное, точно датированное событие. Примером может служить «Сказание о монгольском Убуши-хун- тайджи и его походе против дербен-ойратов» (1557 г.). В поэме рассказывается об одном из эпизодов ойрато-халхаских феодальных войн XVI в. Сохранилось также некоторое количество жизнеописаний исторических деятелей древности. Особенно распространены «Жизнеописания Зая Пандиты», а также рассказы, связанные с междуусобной борьбой феодалов. В таких описаниях много легендарных подробностей, наслоившихся на первоначальный рассказ. Эти литературные произведения бытовали у калмыков еще в XX в. Лишь в советское время, когда произошли коренные изменения во всех областях материальной и духовной жизни, они уступили место новым сюжетам и жанрам. Основоположником советской калмыцкой литературы был Х. Б. Кануков (1883—1933 гг.) — один из организаторов красных калмыцких воинских отрядов. Человек многосторонне одаренный, боец и командир,он одновременно был первым поэтом, первым калмыцким журналистом и редактором. Поэзия X. Б. Канукова проникнута пафосом гражданской войны, она имеет боевой, жизнеутверждающий характер. Одновременно с X. Б. Кануковым как зачинатели новой калмыцкой литературы выступили Н. Манжиев (1905—1936 гг.) и Б. Б. Басангов (1911—1944 гг.). Продолжают работать п теперь С. Каляев, X. Сян-Бельгин, К. Эрендженов. Особое место в литературе занимал Амур-Санан (1888—1940 гг.) — один из организаторов Советской власти в Калмыкии. Писал он свои произведения на русском языке. Его повести «Аранзал», «В степи», а также роман «Мудрешкин сын» отличаются большим художественным мастерством, они отражают наблюдательность автора, его знание быта народа. Произведения современных калмыцких писателей печатаются в литературном альманахе «Теегин герл» («Свет в степи»), который издается в Элисте, и выходят отдельными книгами. Многие из них переведены на бурятский, якутский языки, а также на языки народов Дагестана. В переводе на русский язык произведения калмыцких писателей встречаются на страницах центральных литературно-художественных журналов. Калмыцкие писатели пишут свои произведения и по-русски. Калмыцкая литература — литература на калмыцком языке или написанная калмыцкими авторами на других языках. Калмыцкая литература имеет многовековую историю. Калмыцкая литература подразделяется на старокалмыцкий или ойрат-калмыцкий (до Октябрьской революции) и новокалмыцкий периоды. Коллектив двухтомника "История калмыцкой литературы", вышедшего в 1980 - 1981 гг., делит калмыцкую литературы на дореволюционный и советский этапы. В начале своего развития калмыцкая литература была тесно связана со старомонгольской письменностью и осознанием калмыков своей принадлежности к монгольской общности. После создания Калмыцкого ханства и собственной калмыцкой письменности тодо бичиг калмыцкая литература отделилась от монгольской и стала развиваться под значительным влиянием буддизма, тибетской литературы и устного народного творчества. После Октябрьской революции наступил советский период истории калмыцкой литературы, характеризующийся определёнными идеологическими установками и проникновением русского языка в творчество калмыцких писателей. В начале этого периода калмыцкая письменность тодо бичиг была последовательно заменена на латиницу и затем - на кириллицу. В настоящее время калмыцкая литература характеризуется наличием в основном произведений малых форм и билингвизмом в творчестве калмыцких писателей. Истоки. Академик Б. Я. Владимировцов утверждает, что до XVII века об ойратско-калмыцкой литературе в целом "можно сказать почти то же самое, что и о монгольской, таким же образом можно охарактеризовать её". В середине XIII века среди монголов стали появляться тибетские ламы. В 1253 году Хубилай пригласил к своему двору Пакма-ламу, который создал монгольский алфавит на основе тибетского. С этого века стала существовать общемонгольская литература, которая стала постепенно разделяться на две отдельные ветви: одна из них существовала в устном творчестве, другая создавалась людьми, владеющими письмом, среди которых большую роль играли буддийские монахи с Тибета. Монгольская письменность, утверждённая в 1269 году, была переработана Чойджи-Одсером в 1300 году для перевода буддийских сочинений. В это время создаются первая монгольская летопись «Сокровенное сказание монголов», «Легенда об Аргасун-хуурчи», посвящённая певцу-импровизатору при дворе Чингис-хана, «Мудрая беседа мальчика-сироты с девятью орлюками Чингис-хана», «Алтан тобчи» («Золотое сокращение») авторства Лувсанданзана. В XIV веке возникает поэтическая сказочная «Повесть о двух скакунах Чингиса» ("Чиңгисин хойр э заhлын тууж оршвн") и «Легенда о разгроме трёх сотен тайчудов» («hурвн зун тәәчүдиг дарсн домг»). В начале XVII века начинают определяться национальные черты монголоязычных народов. Общемонгольская литература дала развитие ойратско-калмыцкой и бурятской литературам. В это время среди ойратов начинает развиваться своя собственная традиция, ставшая основой будущей калмыцкой литературы. Возникают сказки различных жанров: волшебные, бытовые, богатырские, легенды и сказки о животных. Наиболее известны сказочные сборники «72 небылицы» («Далн хойр худл») и «Задушевный разговор» («Седклин күр»). Из калмыцкой богатырской сказки и песенного поэтического творчества возникли улигэры (героические былины), из которых в свою очередь появились героические эпосы «Джангар», «Сказания о Гэсэре» и «Сказания об Амурсане». К наиболее древним формам устного поэтического творчества, сохранившихся до нашего времени, являются благопожелания йорял, восхваления магтал, проклятия харал, жанр наставлений и афоризмов сургал и свойственный только калмыкам специфический жанр устного творчества кемялген. Появление собственной письменности. Отделение калмыцкой литературы от общемонгольской связано с созданием в 1635 году Калмыцкого ханства, когда ойраты стали сознавать себя отдельным от монголов народом. В это время в Калмыцком ханстве стали развиваться различные отрасли хозяйства и расцветать местная культура и создаются различные произведения ойратов на старомонгольской письменности, переводились с тибетского языка книги религиозного и исторического содержания. Стала появляться собственная литература на ойратском языке, продолжавшая традиции монгольской литературы. Для упрощения старомонгольской письменности в 1648 году Зая-Пандита создал для калмыков собственное «ясное письмо» (тодо бичиг). Одним из первых самостоятельных произведений Зая-пандиты стали труды, посвящённые новому алфавиту «Монгольское ясное письмо» («Тод монhл кемәк үзг оршв») и «Состав букв» («Үзгин нәәрүлh»). Согласно Андрею Бадмаеву "именно в 1648 году ойраты - предки калмыцкого народа получили национальную письменность, после чего стала развиваться ойраткалмыцкая литература" и с этого времени можно говорить о зарождении самостоятельной калмыцкой литературы. Средневековая литература. Калмыцкий литературовед Андрей Бадмаев подразделяет средневековую калмыцкую литературу на следующие жанры: эпические сказания; летописи, исторические хроники; жизнеописания (агиография, намтары); дидактические сборники (сургалы); магические сочинения, предсказания; жанр хождений; фольклорные произведения; буддийский катехизис. Эпические сказания. С первой половины XIX века началось научное исследование устного поэтического творчества калмыков. Европейскими учёными предпринимались научные экспедиции в калмыцкую степь. Первой документированной записью о «Джангаре» считается запись одной песни и легенды о джангарчи, которые опубликовал Б. Бергманн в 1804 году[5]. В 1864 году профессор К. Ф. Голстунский опубликовал литографским способом две песни эпоса "Джангар". В 1905 году калмыцкий общественный деятель Номто Очиров предпринял поездку в калмыцкую степь, где записал десять песен из уст джангарчи Ээлян Овла и издал их в 1908 году в Санкт-Петербурге. С этого времени началась развиваться отдельная научная дисциплина калмыковедения под названием «джангароведение», которое сегодня является приоритетным направлением КИГИ РАН. Исторические хроники. «Сокровенное сказание о монголах» повлияло на исторический жанр средневековой повествовательной литературы калмыцкого народа. Создаются оригинальные исторические произведения на калмыцком языке, среди которых выделяются «Сказания о дэрбэн-ойратах» Габан Шараба, «Шара туджи» («Жёлтая история») неизвестного автора, «Алтан тобчи» ("Золотое сокращение") Лувсанданзана, "Эрднин эркэ" ("Драгоценные чётки") Галдана, "Эрднин тобчи" ("Драгоценное сокращение") Саган Сэцэна, «Болор эркэ» («Хрустальные чётки») Рашипунцуга, «Краткая история калмыцких ханов» («Хальмг хаадын туужинги хураж бисчн товч оршва») неизвестного автора, которые фиксируют историю калмыцкого народа. С появлением собственной письменности стало оформляться устное наследие, которое сохранялась калмыцкими рапсодами джангарчи. Среди записанных произведений устного творчества наиболее известны исторические хроники «Сказание о поражении монголов дербен-ойратами» («Дөөрвн өөрд монглыг дарсн тууж») и «История монгольского Убашихунтайджи» («Монглын Увш хун тээжин тууж»). В XVII и XVIII веках развивалась историческая и героическая литература, описывающая взаимоотношения калмыков с соседними народами во время переселения на запад. Исторические произведения описывали героические подвиги калмыцких нойонов Убаши-хун-тайчжи, Шуно-батура, Амурсана. В это же время создаются многочисленные переводы по анатомии, медицине, астрономии и юриспруденции, обогатившие калмыцкий язык научной терминологией. Среди подобных сочинений выделяются юридический свод "Йэкэ цаджиин бичик" - законы, составленные в 1640 году на собрании калмыцких нойонов под под руководством Батур-хун-тайчжия и собрание указов Галдана-бошокту, датируемое 1678 годом. Эти указы были редактированы ханом Дондук-даши в 1751 году. Исторические сочинения начала XIX века воспевают подвиги калмыцкого народа. Калмыцкий писатель XVIII века Габан Шараб пишет «Сказание об ойратах» («Халимак хадыйн тучжи»). В 1819 году нойон БатурУбаши Тюмень, построивший Хошеутовский хурул, создаёт историческое «Сказание о дербен-ойратах» («Хошууд нойон Баатур Убаши Тумуни туурбигсан дорбойн ойридиин түүк») и «Повествование о четырех Ойратах» («Дорбон Ойрадыйн туйкэ»). В начале XIX века появляется юридические сочинения, нормирующие отношения калмыков с Российской империей. В 1822 году была написаны "Зинзилинские постановления калмыков". Жизнеописания. В 1691 году ученик Зая-Пандиты Ратнабхадра написал агиографию о Зая-Пандите «Лунный свет: История рабджам Зая-Пандиты» ("Равжам Зая-пандитын тууж Сарын герел кемәх оршва"). Согласно Ратнабхадры Зая-Пандита перевёл на калмыцкий язык 177 тибетских книг, снабжая переводы собственными стихотворными комментариями. После Ратнабхадры стал развиваться агиографический жанр под названием «намтар», который описывал жития известных буддийских святых и калмыцких деятелей. Самым известным намтаром является «Жизнеописание найджи Тойна» («Нәәж төөнә намтр») Билигин Далая. Дидактические сборники. Жанр сургалов (наставления, поучения), возникший на основе народной афористической поэзии, получил распространение в XVII веке. Сургалы подразделялись на общие, предназначенные для всех читателей и специализированные, которые содержали различные сведения об уходе за скотом, лечении болезней и научные сведения. Самым известным монгольским сургалом был "Оюн түлкүр" ("Ключ разума"), который оказал влияние на позднейшие калмыцкие произведения в этом жанре. У калмыков на основе "Оюн түлкүр" был создан сборник "Үлгүрин дала" ("Океан пословиц"). До нашего времени эта книга не дошла, но она указывается как один из источников сборника пословиц и афоризмов "Хальмг үлгүрмүд болн тәәлвртә туульс" [6], который был издан в 1940 году Баатром Басанговым (сборник был переиздан в 1960 году). А. Бадмаев предполагает, что Баатр Басангов обладал рукописью "Океана пословиц". Существовали другие известные сборники поучений "Ясное зерцало", "Светлое зерцало" и "Поучения попугая". Жанр хождений. В 1771 году большая часть калмыков откочевала в Джунгарию. Калмыки, оставшиеся в низовьях Волг стали постепенно терять духовные связи с Тибетом, которые почти прекратились к концу XIX века[8]. Эта ситуация способствовала возникновению в начале XX века жанра хождений, описывающего паломнические путешествия в Тибет. В начале XX века База Менкеджиев предпринял длительное путешествие в Тибет, после которого он написал «Сказание о хождении в Тибетскую страну Малодербетовского Бааза-багши» ("Баh дөрвд нутга Бааза багшин Төвдин орнд йовсн нутука"). Эта книга вызвала всплеск интереса калмыков к Тибету и началось массовое паломничество калмыков в Тибет. В 1919 году Дамбо Ульянов описал свои путешествия на Тибет в книге «Предсказания Будды о Доме Романовых и краткий очерк моих путешествий в Тибет в 1904 – 1905 гг.». Буддийский катехизис. Зая-Пандита перевёл и переработал «Сутру золотого блеска» ("Алтан герел"), «Сутру пяти покровителей» (Панчаракша), «Книгу восьми тысяч стихов" ("Нәәмн миңhн шүлгт") и «Великий освободитель» ("Тарпа чэнпо"), введя в терминологию калмыцкого языка философские термины. Зая-Пандита создал неформальную школу переводчиков, которая в целях просветительской деятельности занималась переводом с тибетского языка различных тибетских сочинений. Поэзия. В конце XVIII – начале XIX веков было известно имя калмыцкого поэта Ончхана Джиргала, рукописи которого не сохранились. В его наследии имеются стихи-песни, сатирическое изобличение калмыцкой и религиозной знати, любовная лирика. Самым известным стихотворением Ончхана Джиргала является «Спор», построенное в диалоге между нойоном и поэтом. Отечественная война 1812 года отразилась в сборнике «Горькое время». В 1916 году вышла книга лхарамбы Боован Бадмы «Чикнә хужр гидг нертә дун оршва», в которой он призывает калмыков обновить свой буддизм. Эта была последняя значимая книга, которая завершила собой старокалмыцкую литературу [8]. Новый период. С 1917 года появляется новая калмыцкая литература, которая подразделяется на несколько этапов. Существуют разные мнения о подразделении этого периода истории калмыцкой литературы. Авторский состав "Истории калмыцкой литературы" называет этот период советским, подразделяя его на начальный период (20-ые годы XX столетия), период 30ых годов, литературу периода Великой Отечественной литературы и современную литературу (1957 - 1977 гг.)[9]. Согласно другому варианту, предложенному заведующей сектором литературоведения и фольклористики КИГИ РАН Раисой Джамбиновой, периодизация новой калмыцкой литературы должна быть свободна от идеологических установок и делиться на первый период (1917 - 1943 гг.), второй (1957 - 1990 гг.) и третий "постсоветский" (после 1990 года)[10]. В основе периодизации, предложенной Р. Джамбиновой, находится высылка калмыков (1943 - 1957 гг.), которая значительно повлияла на развитие калмыцкой литературы нового времени. После октябрьской революции в калмыцкой литературе стал зарождаться метод социалистического реализма, который привёл к дальнейшей идеологизации национальной литературы, её отрыву от своего национального литературного наследия, отрицанию какой-либо культурной ценности дореволюционной литературы для советского общества и почти полного её забвению среди калмыцкого народа: "Основной причиной того, что "новая" литература развивалась в русле официальной концепции единого метода, явился её "разрыв" (вполне искусственный) с предшествующими письменными литературными традициями дореволюционного периода. Этот разрыв повлёк за собой ошибочные представления о том, что в литературе Калмыкии якобы отсутствовали литературные традиции, что она не имела письменности; что калмыцкую литературу следует отнести к младописьменным". Первый этап новой литературы. Основоположником современной калмыцкой литературы считается Харти Кануков. Во время Гражданской войны он служил в политотделе 10-ой Красной армии, где издавал в поэтической форме для воинов-калмыков прокламации, агитационные листовки и воззвания на страницах организованной им газеты «Улан хальмг» («Красный калмык»). Эти агитационные сочинения Харти Канукова стали основой для зарождения новой калмыцкой литературы, в корне отличавшейся от своего предыдущего состояния. С этого времени в калмыцкой литературе стал зарождаться метод социалистического реализма. В 1920 году вышел литературный сборник "Песни революции", подготовленный политотделом калмыцких воинских частей и ставший первым опытом новой калмыцкой литературы[13]. С этого времени калмыцкая литература стала развиваться в отрыве от своей прошлой религиозной составляющей и приобрела идеологические черты, характерные для советского времени. В начале 1922 года вышел первый в Калмыкии общественно-политический журнал "Ойратские известия", на страницах которого печатались произведения У. Дашана, сделавшего ещё в 1919 году в № 15 журнала "Жизнь национальностей" одну из первых попыток обобщить калмыцкую литературу с позиции нового революционного времени. В первой половине 20-ых годов XX столетия публиковались Лиджи Карвин, Бадма Майоров, Николай Нармаев, Адольф Бадмаев, Хонин Косиев, Гулаш Дорджиев, Эрдни Баркуев, Улан Илишкин. Рассказ Гулаша Дорджиева "Крепкое рукопожатие" явился первым в калмыцкой литературе эпистолярным произведением. Эрдни Баркуев стал известен как первый калмыцкий фельетонист и сатирик. В январе 1925 года был принят новый калмыцкий алфавит на основе кириллицы. Произведения калмыцких авторов на новом алфавите печатались в периодических изданиях «Ойратские известия», «Калмыцкая степь», «Мана келн», «Тангчин зянг», «Красная степь». В 1925 году впервые был опубликован первый калмыцкий советский роман-автобиография Антона Амур-Санана под названием «Мудрёшкин сын». В 1927 году по инициативе Нимгира Манджиева была создана Калмыцкая ассоциация пролетарских писателей, которая объединяла около 40 литературных кружков. В 1927 году вышли произведения Нимгира Манджиева, ставшего основоположником калмыцкой драматургии. Среди сочинений Нимгира Манджиева выделяются многоактные пьесы "Мууhин сүл, сәәни түрүн" («Конец плохого — начало хорошего»), "Өмн hарсн чикнәс - хөө урhсн өвр үлдг" («Позже появившиеся рога длиннее раньше выросших ушей»). Драматические произведения Нимгира Манджиева повлияли на возникновение национального калмыцкого театра. Сотрудниками Нимгира Манджиева в организации литературного творчества были поэты У. Илишкин, Аксен Сусеев, Санджи Каляев, Хасыр Сян-Белгин. Для калмыцкой поэзии этого времени характерно идеологическая составляющая, отрицание всего прошлого калмыцкого народа и поиск новых поэтических форм. Первое стихотворение агитационного характера народного поэта Санджи Каляева под названием "Слушайте" было опубликовано 22 октября 1925 года в газете "Улан хальмг". В 20-ые годы XX столетия в массовом порядке переводились на калмыцкий язык произведения русских и современных поэтов и писателей (особенно Демьяна Бедного и Владимира Маяковского). Работа над переводами оказывала значительное влияние на дальнейшее развитие калмыцкой литературы. В 30-ые годы калмыцкая литература и поэзия освобождается от революционной патетики и декларативности. Зарождается детская литература и усиливается внимание к прошлому наследию. Собирается и систематизируется калмыцкий фольклор. В августе 1937 года Баатр Басангов подготовил подстрочный перевод двенадцати песен калмыцкого эпоса «Джангар», который в 1940 году использовал Семён Липкин при литературном переводе. Баатр Басангов написал несколько пьес, которые повлияли на развитие калмыцкого театра. В 1939 году состоялся всекалмыцкий съезд джангарчи, который стал подготовкой к 500-летию «Джангара», которое праздновалось в 1940 году. В 1939 году калмыцкие писатели Басанг Дорджиев и Михаил Тюлюмджиев записали из уст джангарчи Мукебюна Басангова шесть новых песен «Джанагара» (5624 стихотворных строф). Начали своё творчество новые писатели и поэты Гаря Даваев, Пюрвя Джидлеев, Б. Дорджиев, Д. Кугультинов, Церен Леджинов, Михаил Тюлюмджиев, К. Эрендженов, М. Эрдниев. В эти годы появились новые переводы на калмыцкий язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Второй этап новой литературы. В период сталинских репрессий был нанесён огромный ущерб развитию калмыцкой литературы — в отношении талантливых литераторов были возбуждены многочисленные дела по обвинению в контрреволюционной деятельности. Был незаконно арестован и расстрелян Номто Очиров, Санджи Каляев и другие калмыцкие писатели. Во время депортация калмыцкого народа (1943 - 1957 годы) была пресечена любая печатная публикация на калмыцком языке. После возвращения калмыков на родину первой книгой, осмысливающей депортацию стала повесть Алексея Балакаева «Три рисунка». Харти Кануков (1883–1933) – поэт, переводчик, публицист, основоположник калмыцкой поэзии, революционный и общественный деятель времён Гражданской войны в России. Его агитационные листовки-воззвания, написанные в стихотворной форме, а также патриотические рассказы считаются первыми произведениями современной калмыцкой литературы. Кроме того, Х. Кануков занимался переводом сочинений В. И. Ленина. Поэт родился на хуторе Зундов Иловайского юрта в семье бедного калмыка-казака. После окончания приходского училища работал народным учителем в станице Денисовской. Участвовал в революции 1905–1907 гг. С 1909 г. служил во 2-ом Донском казачьем полку. Во время краткосрочного перерыва учительствовал, затем снова вернулся на военную службу. В 1914 г. был уволен в запас по болезни. После увольнения с военной службы поэт преподавал в Зундовском приходском училище, был переводчиком съезда мировых судей, участвовал в Съезде представителей казачьих войск в Петрограде. Во время Гражданской войны служил начальником военного отдела Куберлеевского волостного исполкома, организовал и возглавил краснопартизанский отряд, затем был инструктором 1-го Царицынского кавалерийского полка и заведовал агитационно-просветительским отделом при политотделе 10-й Красной армии, занимался изданием агитационных листовок и брошюр для калмыковкрасноармейцев. В сентябре 1919 г. основал в Саратове первую советскую калмыцкую газету «Улан хальмг», на страницах которой печатались произведения молодых авторов. Продолжил военную службу теперь уже в монгольской армии, был советником при штабе, принимал участие в разведывательных и боевых операциях. Известен в МНР под именем Итрах Вокунаев. В дальнейшем работал в ЦИК Калмыцкой АО. Именем Х. Канукова названы село в Сарпинском районе и одна из улиц Элисты, а также Элистинское педагогическое училище. Нимгир Манджиев (1905–1936) – поэт, писатель, драматург. Наряду с Х. Кануковым считается зачинателем современной калмыцкой литературы, автор пьес, рассказов и поэм на калмыцком языке. Выходец из бедной семьи. До Октябрьской революции окончил улусную начальную школу. После потери отца брался за любую работу: пас скот, трудился на рыболовных промыслах. В 1920 г. вступил в конный отряд, затем посещал партийную школу и одновременно слушал агрономические курсы. В 1923 г. поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт, но не смог завершить образование по причине слабого здоровья. Вернулся в Калмыкию, работал в обкоме комсомола, потом в губкоме РКСМ, входил в литературный кружок при местной газете. В 1927 г. получил место заместителя главного редактора газеты «Красная степь», с 1930 г. заведовал Калмыцким отделением Нижне-Волжского коммунистического университета им. В. И. Ленина, в 1934 г. был назначен на должность редактора журнала «Мана келн», а месяц спустя возглавил научно-исследовательский институт культуры. С начала 1935 г. творчество Н. Манджиева подверглось жестокой политической травле. Поэта обвиняли в национализме и нежелании придерживаться общепринятого литературного языка. Нападки недоброжелателей подорвали и без того слабое здоровье Нимгира Манджиевича. В 1936 г. он уехал в Крым на лечение, где и скончался. Санджи Каляев (1905–1985) – народный поэт Калмыкии, писатель, фольклорист, драматург, переводчик, литературовед. Создатель пьес, поэм и стихотворений на русском и калмыцком языках. Перевел на калмыцкий язык произведения М. Лермонтова, И. Крылова, П. Ершова, Т. Шевченко и др. Поэт родился в Цаганнурском аймаке. После окончания Калмыцкого педагогического техникума боролся с остатками белогвардейцев в рядах военных частей особого назначения. С 1923 г. учительствовал, в 1924 г. поступил в Саратовской педагогический институт, окончив который, остался в аспирантуре. Потом были должности директора техникума калмыцкого искусства, редактора журнала «По заветам Ленина», директора первого калмыцкого драматического театра. Успешная карьера прервалась в 1937 г. По доносу С. Каляева арестовали, объявили врагом народа и приговорили к 8 годам лагерей. В 1943 г. его освободили с ограничением постоянного места жительства. Переехав в Казахстан, поэт работал конюхом, затем – учителем. Реабилитирован в 1956 г. Годом позже вернулся в Калмыкию, где продолжил литературную и научную деятельность. Давид Кугультинов (1922–2006) – народный поэт Калмыцкой АССР, лауреат Государственной премии СССР, фронтовик. Автор поэтических сборников, стихотворных сказок и поэмы «Бунт разума». Виртуозно владел калмыцким языком, ценил и понимал родное слово. Многие произведения Д. Кугультинова переведены на русский язык, а некоторые строки, вышедшие из-под его пера, стали афоризмами. Давид Никитич Кугультинов (наст. имя Кугультин Дава, калм. Көглтин Дава; 13 марта 1922, селение Абганер Гаханкин Западного улуса Калмыцкой автономной области; ныне — село Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия — 17 июня 2006, Элиста — калмыцкий советский поэт. Давид Кугультинов начал писать стихи очень рано: первая его книга, "Стихи юности", вышла, когда Давид Кугультинов учился в десятом классе. Восемнадцатилетний автор был принят в Союз советских писателей. Рекомендацию ему дал Александр Фадеев. Учебу Кугультинова в пединституте Элисты прервала война. Он прошел ее почти всю, но в 1945 году его сняли с передовой "за принадлежность к калмыцкому народу" - за стихи, в которых он осуждал депортацию калмыков в Сибирь и в Среднюю Азию. Отбывать срок Кугультинова отправили в Норильск. Реабилитировали поэта только в 1956 году. Он окончил экстерном Литинститут, возглавил Союз писателей Калмыкии. Сам он считал, что "зеленый свет" и колоссальные тиражи ему дали, чтобы загладить "чувство вины" за жестокость репрессий. В конце 1950-х – 1960-е годы были опубликованы его поэмы и сборники «Любовь и война», «Моабитский узник», «Песнь чудесной птицы», «СарГерел», «Воспоминания, разбуженные Вьетнамом», «Повелитель Время», «Бунт разума», «Шахматист»; его лирику, ценимую за афористичность, восточную мудрость и колорит, переводили в числе других Михаил Светлов, Семен Липкин, Юлий Даниэль и Новелла Матвеева. Давид Кугультинов - лауреат Государственной (1976) и многих литературных премий, почетный профессор ряда университетов. Был народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР. Классика калмыцкой литературы Давида Кугультинова заметили в 1940 году. Был издан его первый поэтический сборник "Стихи юности". Рекомендацию в Союз писателей Кугультинов получил от Александра Фадеева. В 1943 году Сталин объявил калмыков врагами и предателями. Поэт попал в город Бийск Красноярского края, а вскоре был арестован и осужден "за выступления в защиту калмыцкого народа". Реабилитировали его в 1956 году. Давид Кугультинов экстерном закончил Литинститут и тут же возглавил Союз писателей Калмыкии. В 1970е стал членом правления Союза писателей СССР, был членом Политбюро. Произведения Давида Кугультинова переведены на многие языки. В конце 1950-х-1960-е годы были опубликованы его поэмы и сборники "Любовь и война", "Моабитский узник", "Песнь чудесной птицы", "Сар-Герел", "Воспоминания, разбуженные Вьетнамом" и т. д. Всего на его счету более 80 книг. В 2002 году в Москве вышло его трехтомное собрание сочинений. В советские времена Кугультинову предлагали переехать в Москву, но он не согласился. Поэт возглавлял в Калмыкии совет старейшин республики. Не без его поддержки в Калмыкии был установлен памятник Велимиру Хлебникову. Вера Шуграева (1940) – народный поэт Калмыкии, прозаик, педагог, драматург, поэт-песенник, сценарист, либреттист, переводчик. Из под пера В. Шуграевой вышло множество известных произведений: песни, стихи, поэмы, рассказы, сказки, статьи, а также текст гимна Калмыкии. В национальную литературу поэтесса вошла, уже будучи опытным профессионалом. Перед этим она на протяжении 16 лет работала редактором, а затем и главным редактором Калмыцкого книжного издательства. Активно сотрудничала с театральными коллективами республики, не боялась экспериментировать. В соавторстве с композитором А. Манджиевым создала первую калмыцкую рок-оперу «Керм, нис!» («Корабль, лети!»). Перевела на калмыцкий язык Псалтири, за что в 2006 г. была награждена орденом Святителя Иноккентия, митрополита Московского III степени. К ярчайшим представителям калмыцкой поэзии можно также отнести таких авторов, как Л. Инджиев, Б. Дорджиев, Э. Кектеев, М. Нармаев, Б. Сангаджиева, М. Тюлюмджиев, П. Джидлеев, Б. Джинбинов, С. Бадмаев и др. Липкин Семен Израилевич (1911–2003), русский поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Родился 6 (19) сентября 1911 в Одессе в семье кустаря-закройщика. С 1929 живет в Москве, тогда же без особого успеха выступил со стихами, по его позднейшему признанию, «лишенными самостоятельности», «написанными под влиянием жадно прочитанных Лескова, Мельникова-Печерского, Хомякова, Ивана и Константина Аксаковых». С начала 1930-х годов, освоив персидский язык, занимался переводами, параллельно учась в Московском инженерно-экономическом институте (окончил в 1937). В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом на юге России, что нашло отражение как в его стихах ("В бинокле", "Правый берег", оба 1942, и др.), так и в прозе (кн. очерков "Сталинградский корабль", 1943). В 1956 опубликовал подборку стихов в «Новом мире», изредка выступал в альманахах (в т. ч. «День поэзии», 1969; «Метрополь», 1979), издал сб. "Очевидец: Стихотворения разных лет" (1967). Тонкое чувство природы, изящная образность («К сердцу дождик прижал молчаливо /Потемневшую воду залива» – "В экипаже", 1941), аура тонкого настроения сменяются в поэзии Липкина серьезной, информативной событийностью (поэмы "Техник-интендант", 1963, написанная свободным стихом, – об отступлении летом 1942 в составе кавалерийской дивизии; "Литературное воспоминание", 1974, – о посещении в компании друга юности, дачи наркома внутренних дел СССР ), историко-литературными реминисценциями (стихотворение "Молдавский язык", 1962, где звуки романской речи вызывают в воображении поэта сначала древнеримских каторжан, ссылавшихся в молдаванские степи, затем «нового Овидия», ), политическими инвективами (поэма "Нестор и Сария", 1962, – об убийстве политического и государственного деятеля Абхазии его сподвижником ), размышлениями о собственной судьбе ("Вячеславу. Жизнь переделкинская", 1982, – о «диссидентском» повороте судьбы Липкина: в 1980 вместе с женой, поэтессой , он в знак протеста против разносной критики «Метрополя» вышел из СП СССР) и о возможности и обязанности поэта смягчить жестокость нашего мира («Дамы внимают советнику Гете, / Оптики он объясняет основы, / Не замечая в тускнеющем свете, / Что уже камеры смерти готовы», – стихотворение "В часе ходьбы от Веймара", 1985). Целый пласт стихов Липкина опирается на мощный и разноязычный культурный фундамент, живо отзываясь при этом на острые и необычные явления в мире (стихотворения "Моисей", 1967; "Союз", 1968, – о южнокитайском племени «И»; "Годовщина армянского горя", 1972), особенно выделяя проблему национального самосознания и межнациональных взаимоотношений (цикл поэм под общим названием "Вождь и племя: Туман в горах" (1953) – «кавказская быль» о чеченце, скрывшемся от депортации; "Тбилиси в апреле 1956" (1958) – о массовом побоище, вызванном национальным противостоянием; "Поездка в Ясную Поляну" (1952) – о лично пережитом эпизоде национального унижения). Эта «больная» для Липкина тема делает поэта обостренно чутким ко всем проявления национального ущемления – будь то трагедия сожженных гитлеровцами евреев (стихотворение "Зола", 1967), депортированных калмыцкого (поэма "Техникинтендант") или малого кавказского («летописная повесть» "Декада", 1980, опубл. в 1981 в США, в 1989 в СССР) народов. Поэт проводил четкую грань между «прекрасным» национальным самосознанием культуры и «отвратительным» национальным самосознанием крови. Подобное восприятие национального многоцветия мира было закономерно для Липкина, творческое лицо которого с наибольшей силой проявилось в переводах с языков народов бывшего СССР. Ему принадлежат хрестоматийные переводы эпосов – калмыцкого "Джангар" (1940), киргизского "Манас" (1941) и героической повести "Манас Великодушный" (1947), кабардинского "Нарты" (1951), поэм "Лейли и Меджнун" (1943) и "Семь планет" (1948) А. Навои, "Сказание о Бахраме Чубине" (1952) и "Шахнаме" (1955) А. Фирдоуси, "Гуль и Навруз" (1959) Лутфи, произведений Мирмухсина, М. Турсун-заде, Г. Тукая, Х. Алимджана, Айбека и др. Как прозаик Липкин выступил с психологическими, более или менее автобиографичными повестями "Записки жильца" (1962–1976; опубл. в 1992), с мемуарной прозой (воспоминания об , , и др.; кн. "Жизнь и судьба Василия Гроссмана", 1984, опубл. в 1990; первонач. опубл. в США, 1986, под назв. "Сталинград Василия Гроссмана"). Автор повестей для детей по мотивам народных сказаний "Приключения богатыря Шовшура" (1947) и "Царевна из Города Тьмы" (1961). Умер 1 апреля 2003 в Санкт-Петербурге. Народный поэт Калмыцкой АССР (1968). Литература Калмыкии сегодня. Сегодня подавляющее большинство писателей Калмыкии пишет на русском языке. В этом ничего предосудительного нет, ведь самое главное – талантливо созданное произведение. В современной российской литературе работают национальные писатели, пишущие не только на родном, но и на русском языках, – это буряты Баир Дугаров и Алексей Гатапов, горноалтаец Бронтой Бедюров, ногаец Иса Капаев, чеченка Лула Куни, аварец Магомед Ахмедов, балкарец Муталип Беппаев, удмурт Вячеслав Ар-Серги, калмычки Валентина Лиджиева и Римма Ханинова… Эти и многие другие имена во многом определяют лицо современной поэзии России. Их талант и подвижнический труд должны быть оценены страной, но пока государственные премии России в области литературы не присуждаются писателям из национальных республик. И в быту, и в литературе калмыцкий язык не главенствует. Выросло поколение, не знающее родного языка, а ведь калмыцкий язык – один из красивейших, лексически богатых языков мира. Его угасание тревожит не только писателей и учёных, но и всё калмыцкое общество. Сегодня предпринимаются различные способы возрождения родного языка, но проблема его востребованности остаётся пока не решённой. Она должна быть в зоне внимания и федеральных властей, ведь Россия – многонациональная страна. Сокращено до минимума теле - и радиовещание на калмыцком языке, а ведь это важнейшие современные технологии пропаганды языка и культуры. Ч. Айтматов сказал: «Каждый народ хочет быть не только сытым, но и вечным, а бессмертие народа в его языке». Тема возрождения калмыцкого языка муссируется десятилетиями, но пока что безрезультатно. Литература: 1. Бадмаева E.H., Орлова К. В. Библиографический указатель письменного наследия калмыков в трудах российских и монгольских востоковедов. – Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1998. – 63 с. 2. Бембеев, Т. О. (1987) Калмыцкая литература // Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М. : Советская энциклопедия. 752 с. С. 146. 3. Кугультинов, Д. Избранные произведения : в 2 томах : перевод с калмыцкого / Давид Кугультинов. - Москва : Художественная литература, 1970. 4. История калмыцкой литературы (1980) : в 2 т. Элиста : Калм. кн. изд-во. Т. 2: Советский период / отв. ред. Л. И. Залесская, Р. А. Джамбинова. 446 с. 5. История калмыцкой литературы (1981) : в 2-х т. Элиста : Калм. кн. изд-во. Т. 1: Дооктябрьский период / отв. ред. Г. И. Михайлов, Р. А. Джамбинова. 336 с. 6. Калмыцкая литература [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Калмыцкая_литература [архивировано в WebCite] (дата обращения: 5.11.2016). 7. Максимов, Константин Николаевич. Калмыкия в XX веке : исторический опыт и его значение / К. Н. Максимов, И. В. Лиджиева ; Российская академия наук, Калмыцкий научный центр, Калмыцкое отделение Российского исторического общества. - Москва : Наука, 2017. - 460, [1] с.