Часть 2. Глава 5

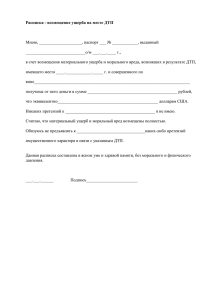

реклама