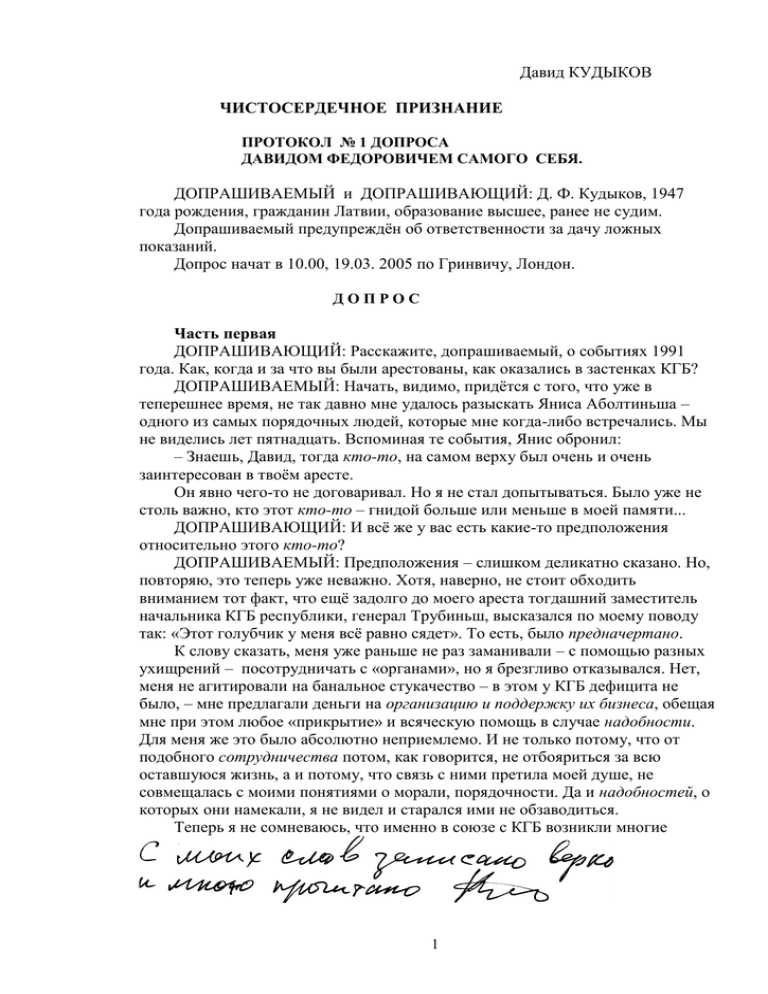

Чистосердечное признание».

реклама