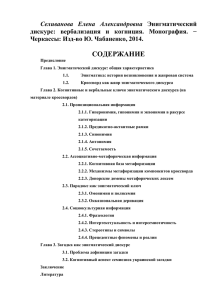

Волгоградский государственный педагогический университет Научно-исследовательская лаборатория "Язык и личность" Языковая личность: институциональный и персональный дискурс Сборник научных трудов Волгоград "Перемена" 2000 ББК 81.0 Я 41 Статьи публикуются в авторской редакции Я 41 Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И.Карасика, Г.Г.Слышкина. - Волгоград: Перемена, 2000. - 228 с. ISBN 5-88234-444-1 Рассматриваются проблемы функционирования текста в ситуации реального общения. Дискурс (текст как речевая деятельность) анализируется в двух его основных типах: институциональном и персональном. Освещаются характеристики различных видов институционального дискурса (политического, педагогического, массово-информационного, научного, медицинского) и персонального (бытового и бытийного художественного и философского). Адресуется лингвистам-практикам, преподавателям, аспирантам, студентам-филологам. ББК 81.0 ISBN 5-88234-444-1 Коллектив авторов, 2000 Волгоградский государственный педагогический университет Содержание Общие проблемы изучения дискурса Карасик В.И. О типах дискурса Дементьев В.В. Непрямое общение – непрямое сообщение – непрямое воздействие (к проблеме системного представления непрямой коммуникации) Слышкин Г.Г. Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к изучению дискурса) 5 20 38 Проблемы изучения институционального дискурса Шейгал Е.И. Функциональная структура политического дискурса Водак Р. Критический анализ дискурса: политическая риторика Базылев В.Н. Политик-фраза и политик-текст Желтухина М.Р. Волюнтативная функция комического в политическом дискурсе Кашкин В.Б. Кого класть на рельсы? (К проблеме авторства в политическом и рекламном дискурсе) Трошина Н.Н. Культурный этноцентризм как проблема межкультурной деловой коммуникации Сыщиков О.С. Конвенциональная имплицитность в деловом дискурсе Бейлинсон Л.С. Медицинский дискурс Коротеева О.В. Квази- и псевдодефиниции в педагогическом дискурсе Бобырева Е.В. Диалогичность научного текста: внутренняя природа и языковые механизмы реализации Алещанова И.В. Газетный текст как разновидность массовоинформационного дискурса 45 57 65 71 79 88 96 103 117 126 131 Проблемы изучения персонального дискурса Исаева Л.А. Несобственно лингвистические средства представления подтекста художественного произведения Козлов Е.В. Аннотация паралитературы (структура, стратегии, нарративные конфигурации) Пчелинцева К.Ф. Особенности авангардного текстопостроения Богин Г.И. Эстрадная песня в культурном и культурологическом дискурсе Щеглова Л.В., Щеглов В.В. Философский дискурс и проблема русского метафизического языка Белянин В.П. Языковая личность автора в объявлении о знакомстве Леонтович О.А. Компьютерный дискурс: языковая личность в виртуальном мире Леонтьев В.В. Комплимент как жанр личностного типа дискурса Занадворова А.В. Узус семейного речевого общения: особенности номинаций 140 Основные публикации сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Язык и личность» и научные труды лаборатории 220 151 162 168 177 185 191 200 207 В.И.Карасик (Волгоград) О типах дискурса Дискурс, понимаемый как текст, погруженный в ситуацию общения, допускает множество измерений. С позиций прагмалингвистики дискурс представляет собой интерактивную деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, переплетение моментально меняющихся коммуникативных стратегий и их вербальных и невербальных воплощений в практике общения, определение коммуникативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицитного содержания. С позиций психолингвистики дискурс интересен как развертывание переключений от внутреннего кода к внешней вербализации в процессах порождения речи и ее интерпретации с учетом социальнопсихологических типов языковых личностей, ролевых установок и предписаний. Психолингвистов интересуют также типы речевых ошибок и нарушений коммуникативной компетенции. Лингвостилистиче- ский анализ дискурса сориентирован на выделение регистров общения, разграничение устной и письменной речи в их жанровых разновидностях, определение функциональных параметров общения на основе его единиц (характеристика функциональных стилей). Структурнолингвистическое описание дискурса предполагает его сегментацию и направлено на освещение собственно текстовых особенностей общения — содержательная и формальная связность дискурса, способы переключения темы, модальные ограничители (hedges), большие и малые текстовые блоки, дискурсивная полифония как общение одновременно на нескольких уровнях глубины текста. Лингвокультурное изучение дискурса имеет целью установить специфику общения в рамках определенного этноса, определить формульные модели этикета и речевого поведения в целом, охарактеризовать культурные доминанты соответствующего сообщества в виде концептов как единиц ментальной сферы, выявить способы обращения к прецедентным текстам для данной лингвокультуры. Дискурс как когнитивно-семантическое явление изучается в виде фреймов, сценариев, ментальных схем, когниотипов, т.е. различных моделей репрезентации общения в сознании. Социолингвистический подход к исследованию дискурса предполагает анализ участников общения как представителей той или иной социальной группы и анализ обстоятельств общения в широком социокультурном контексте. Эти подходы не являются взаимоисключающими. С позиций социолингвистики можно выделить два основных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный. В первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае — как представитель определенного социального института. Персональный дискурс существует, на мой взгляд, в двух основных разновидностях: бытовое и бытийное общение. Бытовое общение происходит между хорошо знакомыми людьми, оно сводится к поддержанию контакта и решению обиходных проблем. Его особенность состоит в том, что это общение диалогично по своей сути, протекает пунктирно, участники общения хорошо знают друг друга и поэтому общаются на сокращенной дистанции, не проговаривая детально того, о чем идет речь. Это разговор об очевидном и легко понимаемом. Именно для этого типа дискурса справедливо замечание И.Н.Горелова (1980) о том, что вербальное общение лишь дополняет невербальное, а основная информация передается мимикой, жестикуляцией, сопровождающими речь действиями и т.д. Специфика бытового общения детально отражена в исследованиях разговорной речи. Бытовое общение является естественным исходным типом дискурса, органи- чески усваиваемым с детства. Этот тип дискурса характеризуется спонтанностью, сильной ситуативной зависимостью, ярко выраженной субъективностью, нарушениями логики и структурной оформленности высказываний. Фонетически здесь является нормой нечеткое беглое произношение. Общаясь на бытовом уровне, люди прибегают к сниженной и жаргонной лексике, хотя статистически разговорные слова составляют не более 10% лексического фонда высказываний в разговорной речи (Девкин, 1979: 154). Важнейшей характеристикой единиц разговорной речи является их конкретная денотативная направленность, эти слова указательны по своему назначению (именно потому они и легко заменяются невербальными знаками), кроме того, в узком кругу хорошо знакомых людей реализуется лимитивная (ограничивающая, парольная) функция общения, коммуниканты используют те знаки, которые подчеркивают их принадлежность к соответствующему коллективу (семейные, групповые слова) и непонятны посторонним (Сиротинина, 1983: 9). Нечеткость произношения коррелирует с семантической нечеткостью единиц: значения слов весьма подвижны, слова легко заменяются на приблизительные субституты, это речь, в которой главенствуют местоимения и междометия: "Ну, ты что?" — "Да я вот, тут…" — "А, ну ладно". Бытовой дискурс отличается тем, что адресат должен понимать говорящего с полуслова. Активная роль адресата в этом типе дискурса предоставляет отправителю речи большие возможности для оперативного переключения тематики, а также для легкого перевода информации в подтекст (ирония, языковая игра, намеки и т.д.). В отличие от бытового в бытийном дискурсе предпринимаются попытки раскрыть свой внутренний мир во всем его богатстве, общение носит развернутый, предельно насыщенный смыслами характер, используются все формы речи на базе литературного языка; бытийное общение преимущественно монологично и представлено произведениями художественной литературы и философскими и психологическими интроспективными текстами. Бытийный дискурс может быть прямым и опосредованным. Прямой бытийный дискурс представлен двумя противоположными видами: смысловой переход и смысловой прорыв. Композиционно-речевой формой смыслового перехода является рассуждение, т.е. вербальное выражение мыслей и чувств, назначением которого является определение неочевидных явлений, имеющих отношение к внешнему или внутреннему миру человека. Смысловой прорыв — это озарение, инсайт, внезапное понимание сути дела, душевного состояния, положения вещей. Композиционно-речевой формой смыслового прорыва является текстовый поток образов, своеобразная магма смыслов, разорванных со своими ближайшими ментальными образованиями, это может быть координативное перечисление разноплановых и несочетаемых сущностей или явлений, либо катахреза как сочетание несовместимых признаков, либо намеренный алогизм. Континуальное состояние сознания перестраивается и структурируется по новым ориентирам, подсказанным определенными образными опорами. Эта реструктурация сопровождается сильным эмоциональным потрясением и обладает фасцинативным притяжением, т.е. подобные тексты требуют неоднократного повторения, и каждое повторение осознается адресатом как ценный опыт. Опосредованный бытийный дискурс — это аналогическое (переносное) и аллегорическое (символическое) развитие идеи через повествование и описание. Повествование представляет собой изложение событий в их последовательности, для художественного повествования существенным является противопоставление сюжета и фабулы как глубинного развития и поверхностного перечисления событий. Описание — это статическая характеристика очевидных, наблюдаемых явлений. Повествовательная и описательная аналогия базируется на устойчивых социально закрепленных ближайших смысловых связях, притча же требует более широкого культурного контекста и опирается на активную поддержку получателя речи. Прямой бытийный дискурс в виде смыслового перехода представлен в любых видах логических умозаключений. Эти формы дискурса достаточно хорошо освещены в лингвистической литературе. Менее изучены виды смыслового прорыва. Следует отметить, что если смысловой переход с большой степенью вероятности приводит адресата к тому результату, который был запланирован автором, то успешный смысловой прорыв имеет место гораздо реже. В случае коммуникативной неудачи при смысловом переходе можно обнаружить те или иные логические ошибки либо намеренные софизмы, а неудачный смысловой прорыв превращается в белый шум, совершенно непонятное словесное нагромождение. Здесь, возможно, уместна аналогия с распространенными в настоящее время специальными квази-голографическими изображениями на плоскости, объемная глубина и удивительная резкость изображения которых проявляется при определенном способе рассматривания, все другие способы рассеивают внимание и не приводят к стереоскопическому эффекту. Координативное перечисление разноплановых явлений обладает известным суггестивным потенциалом, поскольку создает сильное энергетическое смысловое поле, способное сообщить новый, нетривиальный смысл получателю речи. Знаки в координативном перечислении допус- кают в принципе любое прочтение, человек вынужден обращаться к своему подсознанию, мобилизуя интуицию и впитывая информацию из контекста, понимаемого предельно широко как весь жизненный опыт. В качестве примера поэтического текста можно привести известное стихотворение Эдварда Каммингса: Anyone lived in a pretty how town (with up so floating many bells down) spring summer autumn winter he sang his didn't he danced his did Кто-то жил в славном считай городке (колокол мерно звонил вдалеке) весну и лето осень и зиму он пел свою жизнь танцевал свой труд (Пер. В.Британишского). В поэтическом тексте происходит резонанс звукового ритма и накладывающихся друг на друга концептов. Отношения логического и эмпирического порядка вещей отступают на второй план и нейтрализуются. Происходит возвращение на первичный язык мыслительной деятельности, по З.Фрейду, т.е. язык подсознания, характеристиками этого языка являются следующие моменты: 1) оперирование предметными представлениями, т.е. мнемическими следами визуальных, тактических, слуховых и других восприятий, отличающихся слабой дифференцированностью, семантической расплывчатостью, смещенностью и конденсированностью; 2) континуальностью мышления, пренебрежением к логическим противоречиям; 3) вневременностными факторами, или ориентацией только в настоящем времени; 4) обращением со словами как с предметными представлениями. Вторичный язык мыслительной деятельности, как отмечает В.Н.Цапкин, отличается оперированием преимущественно словесными представлениями, дискретностью операций, абстрактно-логическим мышлением (Романов, Черепанова, 1999: 18-19). Психологическим механизмом возвращения к языку подсознания является дипластия, по Б.Ф.Поршневу (1974), т.е. психологический феномен отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга. "Бессмысленное провоцирует усилия осмысления", отмечают А.А.Романов и И.Ю.Черепанова (1999: 37). Эти усилия эмоционально окрашены и поэтому открывают возможности для кодирования психики. Координативное перечисление является одним из приемов суггестивного дискур- са и распадается на несколько типов: 1) координативная цепь высказываний, 2) координативная цепь слов, 3) координативная цепь вербальных знаков, включающих непонятные единицы, например, иностранные слова. С координативной цепью высказываний мы сталкиваемся в стихотворении Льва Рубинштейна "Появление героя": "Спасибо. Мне уже пора. — И ты поверил, дурачок? — Да он с утра уже косой. — Ты б лучше с Митькой погулял. — Сама-то знает, от кого? — Через неделю будет год. — Ой, надо же? А я не знал. — И в удареньях не силен. — Душа не может умереть!". Координативная цепь слов весьма часто используется как в поэзии, так и в эзотерическом дискурсе. Например, перечисление сакральных имен или знаков, связанных со сверхценными символами для того или иного вероучения (Кровь — корень — дом — корона — лед — мел — мел — мел). Координативная цепь комплексных вербальных знаков характерна для экспериментаторов в языке, ищущих новые возможности в фоносимволизме. Катахреза представляет собой стилистический прием, суть которого состоит в сочетании несополагаемых сущностей ("вязкое дерево снов"). Катахреза, в отличие от семантически близких приемов метафоры и оксюморона, сориентирована на максимально активный поиск смыслов в сознании реципиента. Катахреза в принципе не допускает однозначной интерпретации и открыта для континуального прочтения. От координативной цепи катахреза отличается субординативным построением в виде субъектно-предикатного, либо атрибутивно-номинативного, либо вербально-адвербиального блоков. Субординативные отношения более сложны по своему устройству и вместе с тем более монолитны, чем координативные. С катахрезой в ее различных вариантах (фонетически осложненном и простом) мы сталкиваемся в художественных текстах, как поэтических, так и прозаических. Под алогизмом понимается не только нарушение правил выводимости смысла, но и несоответствие картине мира. Намеренные алогизмы используются в суггестивном дискурсе. В качестве примера можно привести известный коан Дзен-буддизма: "Как звучит хлопок одной ладони?". Алогизмы близки парадоксам, но если парадокс — это перевернутое общее место, то алогизм — это перевернутая модель мира в целом. Сравним: "Сновидения истинны, пока они продолжаются" и "Цепь из цветов труднее порвать, чем цепь из железа". Бытийный дискурс во многих отношениях диаметрально противоположен бытовому, но сходен с ним в одном очень важном качестве: это опора на активное осмысление содержания речи со стороны адресата. Личностно-ориентированное общение строится на широком смысловом поле в сознании адресата, хотя природа расширения смыслов в бытовом и бытийном общении различна. В первом случае осознание смысла зависит от конкретной ситуации общения, во втором — от формы знака и личностной концептосферы адресата. Институциональный дискурс представляет собой общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений. Применительно к современному обществу, по-видимому, можно выделить следующие виды институционального дискурса: политический, дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-информационный. Этот список можно изменить или расширить, поскольку общественные институты существенно отличаются друг от друга и не могут рассматриваться как однородные явления, кроме того, они исторически изменчивы, могут сливаться друг с другом и возникать в качестве разновидностей в рамках того или другого типа. Например, проблематично говорить об институциональном дискурсе нумизматов или рыбаков. Институциональный дискурс выделяется на основании двух системообразующих признаков: цели и участники общения. Цель политического дискурса — завоевание и удержание власти, педагогического дискурса — социализация нового члена общества, медицинского дискурса — оказание квалифицированной помощи больному и т.д. Основными участниками институционального дискурса являются представители института (агенты) и люди, обращающиеся к ним (клиенты). Например, это учитель и ученик, врач и пациент, политик и избиратель, священник и прихожанин. Участники институционального дискурса весьма отличаются по своим качествам и предписаниям поведения: отношения между солдатом и офицером имеют множество принципиальных отличий, например, от отношений между потребителем и отправителем рекламы. Есть разная степень открытости дискурса, например, клиенты в рамках научного, делового и дипломатического дискурса не отличаются от агентов, в то время как клиенты политического, юридического, медицинского, религиозного дискурса обнаруживают резкое отличие от агентов соответствующего дискурса. Следует заметить, что противопоставление персонального и институционального дискурса — это исследовательский прием. В действительности мы достаточно редко сталкиваемся с абсолютно безличным общением. Вместе с тем для каждого вида институционального дискурса характерна своя мера соотношения между статусным и личностным компонентами. В педагогическом дискурсе доля личностного компонента достаточно велика (она различается и в лингвокультурном отношении, например, в российских и американских школах приняты разные режимы общения учителя и ученика, в нашей стране традиционно отношения между школьниками и учителями являются более близкими, чем в США, но, с другой стороны, там менее формализованы отношения между студентами и преподавателями университетов, чем в России). В научном и деловом дискурсе личностный компонент выражен значительно меньше, хотя, например, последнее время традиционные безличные обороты реже употребляются в жанрах научных статей и монографий на русском языке. Моделируя институциональный дискурс, можно выделить четыре группы признаков: 1) конститутивные признаки дискурса, 2) признаки институциональности, 3) признаки типа институционального дискурса, 4) нейтральные признаки. Конститутивные признаки дискурса получили достаточно полное освещение в работах по социолингвистике и прагмалингвистике (Hymes, 1974; Fishman, 1976; Brown, Fraser, 1979; Белл, 1980; Богданов, 1990; Карасик, 1992; Макаров, 1998). Эти признаки включают участников, условия, организацию, способы и материал общения, т.е. людей в их статусно-ролевых и ситуационнокоммуникативных амплуа, сферу общения и коммуникативную среду, мотивы, цели, стратегии, канал, режим, тональность, стиль и жанр общения и, наконец, знаковое тело общения (тексты и/или невербальные знаки). Признаки институциональности фиксируют ролевые характеристики агентов и клиентов институтов, типичные хронотопы, символические действия, трафаретные жанры и речевые клише. Институциональное общение — это коммуникация в своеобразных масках. Именно трафаретность общения принципиально отличает институциональный дискурс от персонального. Специфика институционального дискурса раскрывается в его типе, т.е. в типе общественного института, который в коллективном языковом сознании обозначен особым именем, обобщен в ключевом концепте этого института (политический дискурс — власть, педагогический — обучение, религиозный — вера, юридический — закон, медицинский — здоровье и т.д.), связывается с определенными функциями людей, сооружениями, построенными для выполнения данных функций, общественными ритуалами и поведенческими стереотипами, мифологемами, а также текстами, производимыми в этом социальном образовании. Нейтральные признаки институционального дискурса включают общедискурсивные характеристики, типичные для любого общения, личностно-ориентированные признаки, а также признаки других типов дискурса, проявляющиеся "на чужой территории", т.е. транспонированные признаки (например, элементы проповеди как части религиозного дискурса в политическом, рекламы — в медицинском, научной дискуссии — в педагогическом). Для описания конкретного типа институционального дискурса целесообразно рассмотреть его следующие компоненты: 1) участники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности (в том числе и ключевой концепт), 5) стратегии, 6) материал (тематика), 7) разновидности и жанры, 8) прецедентные (культурогенные) тексты, 9) дискурсивные формулы. Подробно эти компоненты освещаются при характеристике педагогического и религиозного дискурса (Карасик, 1999а, 1999б), в данной же работе предлагается эскизное описание научного дискурса. Научный дискурс традиционно привлекает к себе внимание лингвистов. Участниками научного дискурса являются исследователи как представители научной общественности, при этом характерной особенностью данного дискурса является принципиальное равенство всех участников научного общения в том смысле, что никто из исследователей не обладает монополией на истину, а бесконечность познания заставляет каждого ученого критически относиться как к чужим, так и к своим изысканиям. В научном сообществе принято уважительное обращение "коллега", нейтрализующее все статусные признаки. Вместе с тем ученые отличаются своим стремлением устанавливать различные барьеры для посторонних, степени научной квалификации, академические звания и членство в престижных научных сообществах. Диада "агент — клиент", удобная для описания участников других видов институционального дискурса, в научном дискурсе нуждается в модификации. Дело в том, что задача ученого — не только добыть знания, оценить их и сообщить о них общественности, но и подготовить новых ученых. Поэтому ученые выступают в нескольких ипостасях, обнаруживая при этом различные статусно-ролевые характеристики: ученыйисследователь, ученый-педагог, ученый-эксперт, ученыйпопуляризатор. Клиенты научного дискурса четко очерчены только на его периферии, это широкая публика, которая читает научнопопулярные журналы и смотрит соответствующие телепередачи, с одной стороны, и начинающие исследователи, которые проходят обучение на кафедрах и в лабораториях, с другой стороны. Хронотопом научного дискурса является обстановка, типичная для научного диалога. Диалог этот может быть устным и письменным, поэтому для устного дискурса подходят зал заседаний, лаборатория, кафедра, кабинет ученого, а для письменного прототипным местом является библиотека. В одном из новейших исследованиях подчеркивается, что целью научного общения является процесс вывода нового знания о предмете, явлении, их свойствах и качествах, представленный в вербальной форме и обусловленный коммуникативными канонами научного общения — логичностью изложения, доказательством истинности и ложности тех или иных положений, предельной абстрактизацией предмета речи (Аликаев, 1999: 60-68). Автор ведет речь не о научном дискурсе, а о научном функциональном стиле. Это означает, что акцент делается не на характеристиках участников и обстоятельств общения, а на текстуальных особенностях, которые вытекают из специфики языковых единиц, используемых в соответствующих текстах. В рамках научного стиля автор выделяет собственно научный (академический), научно-учебный, научно-технический, научно-публицистический, научно-информационный и научно-разговорный подстили. При этом в основу противопоставления академического и научно-технического подстилей положено не их дисциплинарное содержание, а преимущественная теоретическая либо экспериментально-прикладная направленность. Научно-учебный и научнопублицистический подстили являются периферийными по отношению к академическому подстилю как архетипу, но они весьма частотны и именно эти тексты фиксируют состояние дисциплинарного знания в определенный временной период. Научно-информационный подстиль является пограничной областью между научным и официально-деловым стилями. Сравнив русские и немецкие фрагменты выделенных подстилей в рамках научного стиля, Р.С.Аликаев доказывает, что максимальным межкультурным сходством характеризуются центральные подстили научного стили, а наибольшее различие свойственно научнопублицистическому (научно-популярному) подстилю. Автор устанавливает прагматические характеристики научного стиля: 1) типизированный отстраненный субъект и объект речи, которые находятся в равных ролевых позициях, 2) типизированные условия общения, которые предполагают свободный обмен мнениями, 3) равные пресуппозиции участников, 4) сформированная традиция общения, и наличие значительного пласта общих текстов. Рассматривая жанры научной речи, автор дифференцирует их на основании двух критериев — членимость либо нечленимость макротекста и первичность либо вторичность и выделяет в качестве первичных монографию, диссертацию, статью, в качестве вторичных — автореферат, аннотацию, тезисы (Аликаев, 1999: 81, 116). Научно-разговорный подстиль, в котором разграничиваются доклад и полемическое выступление, не отличается принципиальными особенностями, тип мышления, как показано в другой работе, является более сильным фактором, чем форма речи (Богданова, 1989: 39). Заслуживает внимания специальное исследование, посвященное монографическому предисловию как особому типу вторичного научного текста, представляющему собой метатекст (информацию об информации), в котором реализуются различные виды прагматических установок — интродуктивная, экспозитивная, дескриптивная и др. (Белых, 1991: 7). Ценности научного дискурса сконцентрированы в его ключевых концептах (истина, знание, исследование), сводятся к признанию познаваемости мира, к необходимости умножать знания и доказывать их объективность, к уважению к фактам, к беспристрастности в поисках истины ("Платон мне друг, но истина дороже"), к высокой оценке точности в формулировках и ясности мышления. Эти ценности сформулированы в изречениях мыслителей, но не выражены в специальных кодексах, они вытекают из этикета, принятого в научной среде, и могут быть сформулированы в виде определенных оценочных суждений: Изучать мир необходимо, интересно и полезно; Следует стремиться к раскрытию тайн природы; Следует систематизировать знания; Следует фиксировать результаты исследований (отрицательный результат тоже важен); Следует подвергать все сомнению; Интересы науки следует ставить выше личных интересов; Следует принимать во внимание все факты; Следует учитывать достижения предшественников ("Мы стоим на плечах гигантов") и т.д. Оценочный потенциал ключевого для научного дискурса концепта "истина" сводится к следующим моментам: истина требует раскрытия, она неочевидна, путь к истине труден, на пути к истине возможны ошибки и заблуждения, сознательное искажение истины подлежит осуждению, раскрытие истины требует упорства и большого труда, но может прийти и как озарение, истина независима от человека. Истина сравнивается со светом, метафорой абсолютного блага. Истина едина, а путей к ней множество. Истине противопоставляется ложь и видимость истины. В русском языке осмысление истины зафиксировано в диаде "правда — истина" (См.: Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995). Системным контекстом для концепта "истина" выступает совокупность оппозитивных концептов "правда", "заблуждение", "ложь", "фантазия", "вранье" (Гак, 1995: 24). Для научного дискурса актуальным является доказательство отклонения от истины, т.е. доказательство заблуждения. Способы такого доказательства детально разработаны в логике. Стратегии научного дискурса определяются его частными целями: 1) определить проблемную ситуацию и выделить предмет изучения, 2) проанализировать историю вопроса, 3) сформулировать гипотезу и цель исследования, 4) обосновать выбор методов и материала исследования, 5) построить теоретическую модель предмета изучения, 6) изложить результаты наблюдений и эксперимента, 7) прокомментировать и обсудить результаты исследования, 8) дать экспертную оценку проведенному исследованию, 9) определить область практического приложения полученных результатов, 10) изложить полученные результаты в форме, приемлемой для специалистов и неспециалистов (студентов и широкой публики). Эти стратегии можно сгруппировать в следующие классы: выполнение, экспертиза и внедрение исследования в практику. Стратегии научного дискурса реализуются в его жанрах (научная статья, монография, диссертация, научный доклад, выступление на конференции, стендовый доклад, научно-технический отчет, рецензия, реферат, аннотация, тезисы). Письменные жанры научного дискурса достаточно четко противопоставляются по признаку первичности / вторичности (статья — тезисы), ведутся дискуссии по поводу того, что считать прототипным жанром научного дискурса — статью или монографию, дискуссионным является и вопрос о том, относится ли вузовский учебник к научному дискурсу; устные жанры данного дискурса более размыты. Выступление на конференции меняется по своей тональности в зависимости от обстоятельств (пленарный доклад, секционное выступление, комментарий, выступление на заседании круглого стола и т.д.). Существенное изменение в жанровую систему научного дискурса вносит компьютерное общение, размывающее границы формального и неформального дискурса в эхо-конференциях. Следует отметить, что стратегии дискурса являются ориентирами для формирования текстовых типов, но жанры речи кристаллизуются не только в рамках дедуктивно выделяемых коммуникативных институциональных стратегий, но и в соответствии со сложившейся традицией. Чисто традиционным является, например, жанр диссертаций, поскольку для определения уровня научной квалификации автора вполне достаточно было бы обсудить совокупность его публикаций. Но в качестве ритуала, фиксирующего инициацию нового члена научного сообщества, защита диссертации в ее нынешнем виде молчаливо признается необходимой. Ритуал, как известно, является важным способом стабилизации отношений в социальном институте. Тематика научного дискурса охватывает очень широкий круг проблем, принципиально важным в этом вопросе является выделение естественнонаучных и гуманитарных областей знания. Гуманитарные науки менее формализованы и обнаруживают сильную зависимость объекта познания от познающего субъекта (показательно стремление философов противопоставлять научное и философское знание). Научный дискурс характеризуется выраженной высокой степенью интертекстуальности, и поэтому опора на прецедентные тексты и их концепты (Слышкин, 2000) для рассматриваемого дискурса является одним из системообразующих признаков. Интертекстуальные связи применительно к тексту научной статьи представлены в виде цитат и ссылок и выполняют референционную, оценочную, этикетную и декоративную функции (Михайлова, 1999: 3). Прецедентными текстами для научного дискурса являются работы классиков науки, известные многим цитаты, названия монографий и статей, прецедентными становятся и иллюстрации, например, лингвистам хорошо известны фразы "Colourless green ideas sleep furiously" и "Flying planes can be dangerous", используемые в работах по генеративной грамматике. Под дискурсивными формулами понимаются своеобразные обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном институте. Эти формулы объединяют всех представителей научной общественности, вместе с тем существуют четкие ориентиры, позволяющие, например, во многих случаях отличить литературоведческое исследование от лингвистического. Сравним: "Итак, на конкретном историкокультурном фоне Йейтс свободно находит символы для своего поэтического воображения. Словно архитектор, он построил новую Византию с помощью собственных образов, переданных в условных рамках символизма" и "В художественном тексте разноуровневые знаки (от звука до текста) получают смысловые приращения, не представленные необходимо в их "дотекстовой" семантике". Стремление к максимальной точности в научном тексте иногда приводит авторов с чрезмерной семантической (терминологической) и синтаксической усложненности текста. Вместе с тем следует отметить, что научное общение предполагает спокойную неторопливую беседу и вдумчивое чтение, и поэтому усложненный текст в научном дискурсе оптимально выполняет основные дискурсивные функции: на максимально точном уровне раскрывает содержание проблемы, делает это содержание недоступным для недостаточно подготовленных читателей (защита текста) и организует адекватный для обсуждения данной проблемы темп речи. Дискурсивные формулы конкретизируются в клише, например, в жанре рецензий: "Высказанные замечания, разумеется, не ставят под сомнение высокую оценку выполненной работы". Коммуникативные клише в рамках институционального дискурса являются своеобразными ключами для понимания всей системы отношений в соответствующем институте. Например, каждый читатель, который сравнительно недавно окончил школу, с высокой степенью вероятности узнает реплику учителя в диалоге с рассеянным учеником: "Где дневник?" — "Дома забыл" — "А голову ты дома не забыл?" Тональность этого комментария редко соответствует требованиям педагогики сотрудничества. Границы разновидностей институционального общения весьма условны. В настоящее время происходит быстрое изменение жанров дискурса, обусловленное прежде всего активной экспансией массовоинформационного общения в повседневную жизнь людей. Телевидение и компьютерная коммуникативная среда стремительно стирают грань между обыденным и институциональным общением, игровой компонент общения доминирует в рекламном дискурсе, возникают транспонированные разновидности дискурса (например, телемост в рамках проектов народной дипломатии, телевизионная имитация судебных заседаний для обсуждения актуальных проблем общественной жизни, прессконференция как ролевая игра в учебном дискурсе). Телевизионные дебаты претендентов на выборную государственную должность строятся как зрелищное мероприятие, в котором сценические характеристики общения выходят на первый план по сравнению с характеристиками политического дискурса. Нельзя не согласиться с Е.И.Шейгал, которая пишет, что "для обывателя, не читающего политических документов, не знакомого с оригинальными текстами речей и выступлений, воспринимающего политику преимущественно в препарированном виде через СМИ, политика предстает как набор сюжетов. Эти сюжеты (выборы, визиты, отставка правительства, война, переговоры, скандал) составляют базу политического нарратива, под которым мы понимаем совокупность дискурсных образований разных жанров, сконцентрированных вокруг определенного политического события" (Шейгал, 2000: 70). Выделение персонального и институционального типов дискурса ставит перед исследователями много вопросов. Дискуссионным, например, является вопрос о том, к какому типу дискурса относится общение в стихийно складывающихся группах: пассажиры в купе поезда, покупатели в очереди, граждане, стоящие в толпе перед посольством за получением визы и т.д. Эти виды дискурса не являются персональными и по определению не относятся к институциональному общению. В социальной психологии такие виды общения достаточно детально изучены, ситуативно-ролевые характеристики участников такого дискурса раскрыты, например, в работах по фреймовому анализу Эрвина Гоффмана (Goffman, 1974), который выделяет в качестве центрального понятия такого анализа "ключ и переключение" (key and keying) — совокупность условностей, благодаря которым некоторая деятельность, имеющая определенное значение в определенных обстоятельствах, получает новое осмысление со стороны ее участников (Goffman, 1974: 43-44). К числу таких ключей относятся, например, церемонии, состязания, инсценировки, переосмысление мотивов деятельности. Социолингвистическое исследование такого дискурса, его типология и специфика при- менительно к определенным классам ситуаций остается перспективной задачей коммуникативной лингвистики. Совершенно иной подход к изучению дискурса требуется при исследовании игрового и суггестивного общения, которые представляют собой не ситуативно обусловленные типы коммуникативного поведения, а особую тональность общения, пронизывающую различные виды персонального и институционального дискурса. Заслуживает внимания исследование, автор которого выносит на суд лингвистической общественности обширный список разновидностей модальной тональности: "официально, серьезно, шутливо, восторженно, дружелюбно, враждебно, саркастически, недоверчиво, безразлично, пессимистически, робко, мечтательно, с грустью, пренебрежительно, надменно, агрессивно, с отвращением, настойчиво, мрачно, удивленно, взволнованно, хвастливо, с тревогой, раздраженно, с обидой, отрешенно, радостно, притворно, задумчиво, решительно, вызывающе, таинственно, грубо, испуганно, вежливо, ласково" (Багдасарян, 2000: 95). Разумеется, можно предъявить автору замечания по поводу того, каковы критерии выделения соответствующих тональных нюансов, в какой мере они различны (например, "робко" и "испуганно"), можно ли считать данный список исчерпывающим, но постановку такой проблемы можно только приветствовать. Нельзя не отметить, что различные виды эмоционального отношения участников общения к ситуации, предмету речи и друг к другу определяют тип общения в целом (Шаховский, 1995). Важные характеристики дискурса раскрываются при исследовании непрямой коммуникации (Дементьев, 2000), т.е. общения, сориентированного на неизосемическое, неоднозначное соотношение отправляемой и получаемой информации. В.В.Дементьев безусловно прав, считая, что непрямая коммуникация позволяет людям гибко устанавливать адекватность значения и смысла, т.е. понимать друг друга с той степенью достаточности, которая и требуется в каждом конкретном случае. Развитие языка — это отнюдь не "выпрямление непрямой коммуникации": если научный и деловой дискурс подтверждают это положение, то художественный и обиходно-бытовой дискурс иллюстрируют то, что и удалось блестяще показать автору книги — выпрямление есть лишь временный момент в развитии изгиба. Резюмирую. Выделение персонального и институционального дискурса позволяет установить релевантные признаки социокультурных ситуаций общения, типов коммуникативных личностей и способов организации текста и открывает перед языковедами новые перспективы изучения человека в языке. Литература Аликаев Р.С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. Нальчик, 1999. Багдасарян Т.О. Тональный компонент модальности в коммуникации (на материале английского и русского языков): Дис. …канд. филол. наук. Краснодар, 2000. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы. М., 1980. Богданов В.В. Речевое общение: прагматические и семантические аспекты. Л., 1990. Белых А.В. Реализация прагматических установок монографического предисловия (на материале английского языка): Автореф. дис. …канд. филол. наук. Л., 1991. Богданова В.А. Письменная и устная формы научного стиля (на материале лексики) // Вопросы стилистики. Вып. 23. Устная и письменная формы речи. Саратов, 1989. Гак В.Г. Истина и люди // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь: синтаксис и лексика. М., 1979. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и ее жанры. Саратов, 2000. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 1992. Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса // Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики. Волгоград, 1999а. Карасик В.И. Религиозный дискурс // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999б. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998. Михайлова Е.В. Интертекстуальность в научном дискурсе (на материале статей): Автореф. дис. …канд. филол. наук. Волгоград, 1999. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М., 1974. Романов А.А., Черепанова И.Ю. Суггестивный дискурс в библиотерапии. М., 1999. Сиротинина О.Б. Общая характеристика лексики разговорной речи // Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Лексика. Саратов, 1983. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М., 2000. Шаховский В.И. О лингвистике эмоций // Язык и эмоции. Волгоград, 1995. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.-Волгоград, 2000. Brown P., Fraser C. Speech as a marker of situation // Social markers in speech. Cambridge, 1979. Fishman J. The sociology of language // Advances in the sociology of language. The Hague, 1976. Vol.1. Goffman E. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Cambridge, 1974. Hymes D. Foundations in sociolinguistics. An ethnographic approach. Philadelphia, 1974. В.В.Дементьев (Саратов) – – Непрямое общение непрямое сообщение непрямое воздействие (к проблеме системного представления непрямой коммуникации) 1. Пространство непрямой коммуникации (далее — НК) еще не получило достаточного осмысления в лингвистике. Интуитивно НК — довольно ясное понятие. “Непрямыми” средствами вербальной коммуникации являются, например, косвенные речевые акты типа Не могли бы вы открыть окно?; эвфемизмы типа Женщина определенного рода занятий; метафоры типа Дикая кошка — армянская речь Мучит меня и царапает ухо (О. Мандельштам) и тому подобные. Однако теория непрямой коммуникации, в которой данные явления были бы представлены в одних и тех же категориях, пока не разработана. До сих пор рассматривались лишь некоторые отдельные участки пространства НК. В настоящей статье предпринимается попытка выявить основные принципы структуры данного пространства. 1.1. Вслед за В.В. Виноградовым мы выделяем “три важнейшие общественные функции языка: общение, сообщение, воздействие” (Виноградов, 1963: 5-6). Мы полагаем, что для реализации этих функций используются как прямые, так и косвенные языковые средства; соответственно можно говорить о н е п р я м о м о б щ е н и и , н е п р я м о м с о о б щ е н и и и н е п р я м о м в о з д е й с т в и и , представляющих собой три основных типа НК. Теоретическая проблема выделения общения, сообщения и воздействия осложнена нерешенностью вопроса о том, какая из функций языка является важнейшей. Наиболее традиционно (еще начиная с Аристотеля, а особенно — учения К.Бюлера о “репрезентативной функции языка”) важнейшей / маркированной функцией считалась функция сообщения. Всё, что не относится непосредственно к передаче информации, обычно просто объединялось в некое вторичное, маргинальное поле (ср. Гольдин, 1986). Другое не менее распространенное представление о функциях языка исходит из отмеченности воздействия, которое многими лингвистами, социологами, психологами считается важнейшей частью человеческой коммуникации. На данном представлении основывается современная психолингвистическая и прагмалингвистическая теория, в которых главным фактором общения (понимаемого как деятельность / взаимодействие / обмен действиями) считается цель речевых действий. А.А. Леонтьев говорит об “эффективном целенаправленном вербальном общении”, предполагающем “регулятивное воздействие на адресата” (Леонтьев, 1972: 31). При таком понимании представление человека о любом типе общения с себе подобными можно свести к изменению состояния партнера, то есть воздействию на него, таким образом, в поле воздействия включаются как собственно побуждение, так и эмоциональное регулирование. Работ, в которых функция общения считалась бы не менее важной и соответственно рассматривалась бы с должной тщательностью, крайне мало. Исключение составляют, пожалуй, только работы Т.Г.Винокур. Т.Г.Винокур исходит из отмеченности общения (“фатики”), относя к “информатике” ВСЕ языковые произведения, НЕ имеющие целью удовлетворение потребности в общении: “...термин «фатическая речь» естественным образом расширяет рамки объекта, располагая внутри него следующие типологически обособленные звенья: а) конативную функцию элементарного содержания (вступление в контакт, его поддержка и проверка); б) область речевого этикета в целом; в) бытовые диалоги и бытовое повествование; г) художественные диалоги и повествование, стилизованные под бытовые” (Винокур, 1993: 135). Следует добавить, что в конкретных высказываниях общение, сообщение и воздействие, как правило, слиты воедино, а выделяемые исследователями импликатуры (единицы смысла высказываний) часто бывает трудно однозначно идентифицировать как импликатуры общения, сообщения или воздействия (например, импликатуры вопроса, извинения, вокатива и т.д.), что связано с недостаточной методологической и терминологической разработанностью данных понятий. 2. Наиболее очевидная цель обращения к средствам н е п р я м о г о с о о б щ е н и я связана с потребностью сокрытия информации от тех, кому она не предназначается. Для этого собеседники часто используют код, заведомо неизвестный третьему (ср. “тайные языки”, использование которых диктовалось целью сокрытия секретов ремесла, а также подтекст в подцензурных текстах советского времени). 2.1. В целом к средствам непрямого сообщения относим ряд лексических и грамматических средств языка. В лексике это эвфемизмы, цель которых в затемнении, прикрытии неприглядных явлений жизни или нескромных мыслей, намерений (в первобытном обществе эвфемизмы — дозволенные и пристойные наименования “сокровенных” по запре- там древних религий предметов, якобы превращающие силой словотворчества злые качества, действия в безвредные); тропы (метафора, метонимия, синекдоха и т.д.), цель которых связана с образным представлением действительности. При непрямой (вторичной) номинации с новыми целями используются уже существующие в языке номинативные средства и правила их комбинаторики, в результате некоторые признаки значения, присущие переосмысляемой языковой единице, переносятся в сигнификат нового наименования (Языковая номинация, 1977: 75-81). В лингвистике широко рассматривается асимметрия лексического уровня языка, проявляющаяся в сложной организации лексики и нерядоположенности лексических значений разных типов. Одним из классических “истоков” теории непрямой коммуникации справедливо считается типология лексических значений слов В.В.Виноградова (Виноградов, 1953). Понятие семантической структуры слова оказалось чрезвычайно плодотворным для дальнейших исследований непрямой коммуникации. Особенно важными, на наш взгляд, были два позднейших открытия в этой области: 1) в семантическую структуру слова входят не только прямые и непрямые компоненты собственно значения, но и различные факультативные — контекстные и ассоциативные — фрагменты, для восстановления которых адресат должен приложить дополнительные умственные усилия (см.: Имплицитность в языке и речи, 1999: 31-42); 2) значение языковой единицы составляют не только собственно лексические компоненты значения, но и некоторые грамматические, а также прагматические семы / импликатуры, образующие вместе сложную, но внутренне единую систему (Киселева, 1978). 2.2. К грамматическим средствам непрямого сообщения относятся различные неизосемические грамматические модели, например, формулы косвенной и несобственно-прямой речи (суть которых, по выражению М.М. Бахтина (Бахтин, 1996: 174), состоит в условном “разыгрывании” диалога). Противопоставление изосемических и неизосемических синтаксических моделей теоретически обосновано Г.А. Золотовой как противопоставление “моделей а) основных, центральных в синтаксической системе; б) вариативных, периферийных, синонимичных первым, находящихся с ними в регулярных структурно-смысловых отношениях (актива — пассива и пр.)” (Золотова, 1982: 145). Данное противопоставление восходит к противопоставлению “ядерных” и “производных” синтаксических структур в трансформационной грамматике (первые характеризуются единством семантических, морфологических и синтак- сических признаков, во вторых функционально-семантические и морфолого-синтаксические признаки расходятся). 3. Н е п р я м о е в о з д е й с т в и е представляют манипулирование / демагогия и косвенные побудительные иллокутивные акты. Сюда же относим художественное творчество, основная цель которого, по определению В.В. Виноградова, именно воздействие (Виноградов, 1963: 131). 3.1. Проблема непрямого воздействия рассматривалась в лингвистике — ср. теорию побудительных синтаксических и прагматических конструкций, “поле побудительности” (ТФГ, 1990: 123-142, 170-243; Формановская, 1998: 188-212; Имплицитность в языке и речи, 1999: 109110). В целом именно косвенные директивные иллокутивные акты составляют наиболее полно и всесторонне исследованный участок пространства НК, а прагмалингвистический научный аппарат, применяемый для описания и систематизации косвенных РА, — одну из наиболее совершенных и непротиворечивых методик (см. обзор литературы в Поспелова, 1988). 3.2. Е.Г.Борисова, Ю.К.Пирогова и В.Э.Левит выделяют имплицитную информацию в р е к л а м е и п р о п а г а н д е как н е п р я м о е в о з д е й с т в и е . Такое воздействие часто оказывается более эффективным, поскольку возможное противодействие адресата (объекта манипуляции) как правило сводится к минимуму. “Если человеку предлагают «голосуй», это означает, что говорящий хочет, чтобы слушающий совершил это действие. Обычная реакция слушающего — подумать, а нужно ли это ему. В результате предложение может быть и отвергнуто. Если же призыв будет содержаться имплицитно, он не будет подвергаться прямой оценке и, соответственно, не будет отвергнут. Так, фраза «Это — лучшие колготки» не показывает в явном виде, что покупка желательна для говорящего. Вообще идея покупки возникает у слушающего как его собственный вывод — «лучшие — значит, хорошо их иметь, для этого их надо купить, значит, хорошо их купить». Поэтому анализ имплицитной информации в рекламных и пропагандистских текстах особенно важен” (Имплицитность в языке и речи, 1999: 145). 3.3. Диада “ р е а л ь н о е воздействие ~ демонс т р и р у е м о е в о з д е й с т в и е или (чаще) д е м о н с т р а ция отсутствия стремления воздействовать” достаточно широко рассмотрена в ряде современных исследований по прикладной лингвистике и социолингвистике, начиная с работ Р. Барта и Т. ван Дейка о “политическом дискурсе”, “языке власти” (см., например, Водак, 1997). По мнению С.А.Сухих, манипуляция отличается от обычного влияния тем, что “влияние как исход может затрагивать или не затрагивать интересы влияющего. Манипуляция же часто нежелательна для объекта влияния. Влияние учитывает согласие другого человека или отсутствие такового. Манипуляция предполагает неоглашение информации, расходящейся с желанием влияющей стороны. Влияние представляет объекту влияния возможность свободного и самостоятельного выбора” (Сухих, Зеленская, 1998: 59). Граница между манипуляцией и косвенными речевыми актами может быть определена следующим образом: манипуляции нет, когда адресат догадывается или знает о том невысказанном смысле, который подразумевал говорящий (Yokoyama, 1988). 3.4. Рассмотрение непрямого воздействия (как и НК в целом) должно учитывать ряд аспектов. Одним из важнейших факторов следует признать ц е л ь обращения к НК. Так, вопросительная по форме реплика Вы не можете открыть окно? воспринимается обычно как более вежливая просьба, чем побудительная по форме реплика Откройте окно. Различные факторы, определяющие использование данной косвенной формы в современной русской речи, а также отношение вопросительной формы к форме прямой просьбы составляют ее с е м и о т и ч е с к и й аспект (широко рассмотренный в работах по лингвистике, герменевтике, кибернетике). К названным синхронным аспектам НК примыкает д и а х р о н и ч е с к и й аспект НК — этимология косвенной формы и первопричина “запрета” или нежелательности прямой формы. 4. Н е п р я м о е о б щ е н и е различной тональности составляют средства различных участков фатического поля языка. Можно выделить три таких участка, противопоставленных по параметрам, наиболее значимым для фатической коммуникации в целом — степень косвенности и качество межличностных отношений (Дементьев, 1999). 4.1. Н К т и п а s m a l l t a l k . Непрямое общение данного типа представляет группа коммуникативных ситуаций, в которых обращение к НК продиктовано ритуалом и игрой. Ярким примером собственно игрового общения являются разговоры Вернера с Печориным в “Герое нашего времени” М.Лермонтова. Относим сюда также разнообразные ситуации, в которых обращение к НК вызвано социальной дистанцией между коммуникантами, требованием вежливости (ситуации общения малознакомых людей; так называемые светские беседы, в которых участники не должны задеть партнера каким-нибудь неосторожным словом или темой). 4.1.1. Одной из сфер коммуникации, где необходимость обращения к НК наиболее очевидна, выступает сфера государственного общения. В лингвистической литературе отмечалось, что косвенные средства необходимы, например, в дипломатических переговорах, улаживании конфликтов и т.д. (Dieckmann, 1969). Косвенность в дипломатической и политической речи становилась объектом шуток и пародий — вспомним известное высказывание Вольтера: Если дипломат говорит “да”, он говорит “может быть”, если он говорит “может быть”, он говорит “нет”, если он говорит “нет”, он не дипломат. Если леди говорит “нет”, она говорит “может быть”, если она говорит “может быть”, она говорит “да”, если она говорит “да”, она не леди. Приведем в качестве примера пародию на правительственную речь в сказочной повести Janusza Korczaka “Król Maciuś Pierwszy”, в которой обыгрываются следующие качества правительственной речи: 1) фатическое начало с обязательной высокой степенью косвенности; 2) столь примитивное и элементарное содержание правительственной речи (просьба дать денег взаймы, просьба поссориться с соседом), что она, по мнению автора книги, сближается с детским общением. В документах, которые десятилетний король Матиуш посылает своим соседям-королям, ошибки в формальном построении речи (вызывающие улыбку у читателя) сочетаются с “простым” выражением мыслей, что, по мнению Матиуша (и автора), не приводит к искажению или упрощению мысли. Отметим, что “понижение косвенности”, которое воспринимается как бестактность с точки зрения норм правительственной речи, состоит в данном случае в не-переходе от первичного речевого жанра (прямая непосредственная просьба) к вторичному (государственная речь). (1) Teraz dali Maciusiowi złote pióro, wysadzane drogimi kamieniami, i Maciuś dopisał: Wasze królewskie mości. Ja was pobiłem i nie wziąłem żadnej kontrybucji, a teraz proszę, żebyście mi pożyczyli pieniądze. Więc nie bądźcie świniami i pożyczcie. Król Maciuś Pierwszy Reformator (2) Tegoż wieczora zasiadł król Maciuś do napisania listu do smutnego króla, który grał na skrzypcach. Donieśli mi moi szpiegowie, że zagraniczni królowie zazdroszczą, że mi Bum-Drum przysyła złoto, i że pewnie znów napadną na mnie. Więc proszę, żeby Wasza Królewska Mość został moim przyjacielem i żeby się z nimi pogniewał. Матиушу подали ручку с золотым пером, усыпанную драгоценными камнями. И он сделал такую приписку: Ваши королевские величества! Я вас победил и не взял контрибуции, а теперь прошу дать взаймы денег. Не будьте жадинами, дайте! Король Матиуш Первый Реформатор И в тот же вечер написал Печальному королю длинное письмо… Как стало известно из донесений моих шпионов, иностранные короли завидуют мне из-за золота, которое присылает Бум-Друм, и хотят снова начать войну. Ваше королевское величество, будьте другом, поссорьтесь с ними, пожалуйста. (Перевод Н.Я. Подольской) Впрочем, понимать ошибку короля Матиуша как использование п р я м ы х средств вместо требуемых в данной ситуации к о с в е н н ы х было бы неверно. Казалось бы “прямая” форма nie bądźcie świniami / не будьте жадинами означает о т с т у п л е н и е от нормы, следовательно, никак не может считаться более прямой, чем чтонибудь типа убедительно прошу. Ср. высказывание К.И.Чуковского об уместности и “первичности” делового языка в официальных ситуациях. “Директор учреждения, — пишет К.И.Чуковский, опираясь на Т.Г.Винокур, — поступил бы бестактно, если бы вывесил официальный приказ, написанный в стиле непринужденной беседы: Наши женщины хорошо поработали, да и в общественной жизни себя неплохо показали. Надо их порадовать: скоро ведь 8 Марта наступит! Мы тут посоветовались и решили дать грамоты…” (Чуковский, 1990: 572). Разве ошибка директора в отказе от косвенности? Наоборот, сделав попытку передать содержание официального поздравления средствами, присущими д р у г о м у жанру, он тем самым стал выражаться именно непрямо: “…В данном случае этот стиль не имел бы никакого успеха: его сочли бы чудаковатым и диким… Тот же приказ следовало бы составить в таких выражениях: В ознаменование Международного женского дня за выдающиеся достижения в труде и плодотворную общественную деятельность вручить грамоты товарищам… <…> Официальные люди, находящиеся в официальных отношениях друг с другом, должны пользоваться готовыми формами речи, установленными для них давней традицией” (Там же: 573). 4.1.2. Сюда же относится такое явление, как вежливые обращения, связанные с противопоставлением м е с т о и м е н и й по признаку субъективной оценки и общественных отн о ш е н и й . “Местоимения вежливости”, употребляемые вместо местоимения 2-го лица и вместо местоимения единственного числа, сохраняют свои прежние синтаксические связи: сказуемое согласуется с ними в тех лице / числе, которые определяются исходным значением местоимений. Уважение к собеседнику проявляется в выборе непрямого обращения к нему. Так, в русском языке обращение к собеседнику во множественном числе является более опосредованным и рассчитанным на множественную интерпретацию, чем обращение в единственном числе (“ты-обращение”). Еще более опосредованным является редко используемое обращение в 3-м лице типа адресованной “пану” фразы Янкеля (Н.Гоголь, “Тарас Бульба”): А разве пан не знает, что Бог на то создал горилку, чтобы ее всякий пробовал? В некоторых языках система “местоименной вежливости” гораздо более сложно организована, чем в русском языке. Так, в корейском языке имеются “нейтральные” личные местоимения на ‘я’, нø ‘ты’, но их употребление считается грубым, поэтому вместо них чаще используются слова со значениями: ‘младший брат’, ‘маленький человек’, ‘маленький ученик’, ‘слуга’, ‘раб’ и т.д. для 1-го лица, со значениями ‘старший брат’, ‘старый старший брат’, ‘учитель’ и т.д. — доля 2-го лица (Майтинская, 1969: 161). Яркий пример НК, развившейся из переосмысленного обращениягармонизатора желанный (обращение к знакомому и незнакомому человеку в диалекте), приводит В.Е.Гольдин: “В столовой маленького городка Любытино уборщица, решительно выпроваживая посетителя, который пытается получить обед после начала перерыва, приговаривает: Потом придешь, желанный, потом, желанный, — закрыто… Да что же это такое? Желанный, выходи!” (Гольдин, 1978: 72). 4.1.3. Особый участок пространства непрямого общения составляют средства организации и структурирования ситуации общения, и прежде всего — к о м м у н и к а т и в ы (Шаронов, 1996). НК в речевых регулятивах может быть трех видов: 1) В качестве д е с е м а н т и з а ц и и того языкового содержания, которое присуще пропозиции коммуникатива. Данное явление достаточно широко рассмотрено в работах по теории речевых актов (см., например: Драздаускене, 1970). По наблюдению Б.Ю.Нормана, стереотипные реплики в стандартных, прежде всего дискомфортных ситуациях легко наполняются фатической и эмотивной функциями (‘Мне это дорого’; ‘Для меня это очень важно’; ‘Я бы хотел, чтобы это продолжалось’) (Норман, 1988: 90-92). Ю.Л. Агафонов разграничивает эксплицитные контактные высказывания, смысл которых совпадает с ситуацией-темой, и контактные высказывания, имеющие псевдотему (последние составляют абсолютное большинство). Псевдотему содержат “рутинные высказывания” (типа стандартных формул Извините меня, нельзя ли...; Как поживаете; Прекрасная погода, не правда ли?) и “провоцирующие вопросы”, по форме не являющиеся идиомами (Агафонов, 1986: 128-132). 2) Переосмысление самих формул-коммуникативов — ср. этимологию выражений Салфет вашей милости, Аминь! или диалогического единства Слабó! — Даёшь! 3) Средства организации речи, которой в целом присуща непрямая тональность. Ср. вербальные и невербальные сигналы, выполняющие роль регулятивов, в примере из “Обыкновенной истории” И. Гончарова: Только что Петр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием. — Мать твоя правду пишет, — сказал он, — ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда — напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать. За этим Петр Иваныч начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него. 4.1.3.1. В работах по русистике последних лет большое внимание уделяется корпусу новых коммуникативов (очень разнообразных по семантике и модальности): С какой стати? Ты что, с ума сошла? Интересное кино. Вы мне лапшу на уши не вешайте. Мало ли что... Как же так? Вот еще! У тебя что, дел других нет? Скажешь тоже! Лечиться надо! Ты чего, издеваешься, что ли? Ну да, еще чего! Еще чего не хватало! Да вы что! Чего? Откуда вы это взяли? и С чего (это) <че-ой-то> вы взяли?, Может, поспорим? и т.д. Остановимся подробнее на одной их группе. Регулятивы1 оформляют ситуацию общения, выражая ее важнейшие компоненты “Я ~ ТЫ ~ ПРЕДМЕТ РЕЧИ”. В лингвистике традиционно уделялось наибольшее внимание регулятивам, связанным с оформлением предмета речи (прежде всего их роли в р е м а т и з а ц и и различных аспектов передаваемой информации). Регулятивы, оформляющие два других компонента — “Я” и “ТЫ” — изучены значительно меньше. Остановимся на “Я-группе” регулятивов. Чаще всего в качестве “Я-регулятивов” используются модальные частицы и их функциональные эквиваленты (-то, вот, например, допустим, скажем). Употребление данных частиц в качестве “Ярегулятивов” существенно отличается от других их употреблений. “Я” во всех языках мира выступает “универсальной темой” с точки зрения актуального членения предложения (действительно, чтó может быть более известно говорящему, чем “Я”?). Собственно говоря, нет особой необходимости специально “вводить” “Я”, поскольку “Я” всегда налицо в реальной ситуации общения. Частица “-то”, как известно, употребляется “для отсылки к известному, отмечая обычно смысловую (центральную, сквозную) тему при возможности отвлечения от нее внимания (например, в связи с появлением другой, более «новой» темы): [Д] Там церковка маленькая была? — Ничё там нету / это часовня вон на красном была... А у нас церковь-тъ она далеко” (Уздинская, 1996: 10). С другой стороны, “-то” выступает детематизатором: “«-то» характеризует объект как такой, 1 Мы хотели бы воспользоваться термином “коммуникатив”, который представляется нам исключительно удачным, для обозначения модальных частиц, обращений-регулятивов, средств речевого контакта, фатических фразеологизмов, формул речевого этикета, междометий и инвектив. Но поскольку данный термин уже “занят”, причем в лингвистике преобладает его узкосинтаксическое толкование (как, например, в (Прибыток 1992)), мы будем оперировать термином “регулятив”. способность которого обладать данным свойством говорящий может оценить с наибольшей уверенностью” (Там же: 13). Из всего сказанного следовало бы сделать вывод о том, что “-то” и подобные регулятивы при “Я” способствуют рематизации. В действительности же подобные регулятивы гораздо чаще употребляются с противоположной функцией — они д е р е м а т и з и р у ю т “Я”. Сравним употребление частиц и их функциональных эквивалентов в их первичном значении (которым можно считать привлечение внимания к иллюстрируемому положению, т.е. рематизацию): (1) Б. — А люди-то/ а вот мы-то ниже гораздо по уровню своему/ мы-то не гении/ мы простые смертные// А. — Ну почему же/ всё в тебе закрыто/ в тебе не/ человеческие способности не ограничены// Б. — Ну-у конечно// но я-то не знаю/ может быть конечно вот э-э/ у меня что-то говорили есть к му-зы-ке/ (ЖР, 1995: 185). Но чаще происходит десемантизация данных языковых средств в “Ярегулятивы” с модальным значением дерематизации: (2) В. — Мне кстати было очень обидно когда узнала что Леонардо да Винчи очень плохо относился к Рафаэлю (НАЧИНАЯ СО СЛОВА “КОГДА” ПРОИЗНОСИТ РЕПЛИКУ СМЕЯСЬ) // А. — А-а-а// да/ я/ да-да-да// В. — Я его/ я его так люблю// кстати... (ЖР 1995: 185); (3) Т. — Вот я всё своё детство стояла за хлебом в очереди// огромные очереди/ вот у меня и воспоминания моего детства// сказать/ что уж было много всего... всю свою начальную школу я стояла в очереди// (ЖР 1995: 111); (4) — Попяра!.. А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то как? (В. Шукшин, “Верую!”). “Я-регулятивы” выполняют амортизирующую функцию: опосредуется интервенция себя в речь. Прибавление к “Я” регулятива создает видимость того, что “Я” вводится как бы в связи с чем-то. В примере (4) ослабление Я-начала превращает прямую угрозу (ср.: Счас дам тебе по лбу) в косвенную, делая ее более изощренной и тем самым более сильной. Личные наблюдения, а также опросы, проводимые автором, показывают, что в современной русской устной речи местоимение “Я” вообще редко употребляется без специального “обр а м л е н и я ” . Ср. фразы: (1) Я был в Екатеринбурге / мне там очень понравилось и (2) А я вот был в Екатеринбурге / мне там очень понравилось — для естественной разговорной речи более характерны реплики типа (2). В разных языках значение и выражение “Я” может существенно различаться. Ср. историю славянских языков — как известно, в древнейший (общеславянский) период личные местоимения вообще не употреблялись в речи, кроме тех случаев, когда на них падало смысловое ударение. Подобное положение сохраняется в некоторых современных славянских языках, например, польском, чешском. Фраза Pracuję w szkole является нейтральной, а Ja pracuję w szkole — эмфатической с ударением на ja. В обычных условиях второй вариант воспринимается именно как интервенция “Я”-начала”. Развитие “Я” (и “ТЫ”) в восточнославянских языках, впрочем, связано не столько с требованием вежливости и другими прагматическими факторами, сколько с редукцией формы перфекта и соответственно утратой в прошедшем времени категории лица: ходили суть (показатель 3 лица) они ходили. Во многих современных германских и романских языках (в английском, немецком, французском), напротив, употребление личных местоимений обязательно, а аналоги русских “определенно-личных” и “обобщенно-личных” предложений воспринимаются как эллиптические конструкции. (В испанском и итальянском языках употребление личных местоимений необязательно.) В этом отношении представляет интерес французский язык, в котором со временем развиваются двойные местоимения: новые безударные приглагольные je, tu используются всегда, тогда как древние ударные moi, toi — в эмфатической речи (ср. Je la connais и Moi, je la connais). 4.2. Кроме ситуаций типа small talk, косвенность присуща еще двум разновидностям фатической коммуникации, соответствующим выделяемым нами (Дементьев, 1999) типам фатических речевых жанров — косвенным комплиментам и оскорблениям. Относим к первым, прежде всего, жанры фатического общения, улучшающие отношения в косвенной форме: шутка, флирт, ко вторым — жанры фатического общения, ухудшающие межличностные отношения в косвенной форме: насмешку, издевку, розыгрыш. 5. Наконец, существуют ситуации общения, само вступление в которые предполагает использование НК независимо от того, связана ли общая коммуникативная цель автора высказывания с сообщением, общением и т.д. В качестве примера приведем рубрику “Послания” газеты бесплатных объявлений и общение через сеть Internet: (1) н е п р я м о е с о о б щ е н и е : Саф-в Вова или Александр Сергеевич! С вами ищет встречи ваш общий друг из Казахстана. Ваш телефон или место встречи. Напишите. 413113, Энгельс, а/я 156 “Л”. (Газета “Кому что”). (2) н е п р я м о е общение (благодарность): Спасибо за ПОМОЩЬ всем, кто пишет в эту рубрику, спасибо редакции газеты, что предоставили такую возможность. Ибо все вы теплом души своей, через слово ваше, через дела ваши дарите читателям счастье, радость, любовь. Даже если спорите, то честно говорите свое мнение, а это главное. Я вас всех понимаю и уважаю. Ведь вы — это я, а я — это вы! Всевышний (Газета “Кому что”). Одной из наиболее очевидных причин НК в рубрике “Послания” является требование, предъявляемое редакцией газеты к авторам объявлений: нельзя сообщать имена и адреса, хотя, впрочем, можно назначить встречу заинтересовавшему человеку или предложить писать до востребования предъявителю паспорта. Непрямой характер примера (1) выражается в том, что сообщение могут понять только те, кому оно адресуется. В примере (2) трансформированы такие важные, “жанрообразующие” (Шмелева, 1997) параметры поздравления, которые никак не могут быть трансформированы в “прямых” этикетных речевых жанрах, — концепция адресата (всем, кто пишет в эту рубрику) и концепция адресанта (Всевышний). Названное требование редакции можно считать одним из д и а х р о н и ч е с к и х аспектов НК (подобно древним табу как первопричине эвфемизмов). Сеть Internet не знает подобных ограничений, но общение в ней, преследующее различные цели, почти во всех случаях имеет ярко выраженный непрямой характер. Думается, что здесь на первый план выходит общая настроенность коммуникантов на некий “виртуальный аромат” общения, которое не только заменяет “обычное” общение, но часто выступает как самоцель. Отметим, что примеры (3) и (4), списан- ные из сети Internet, имеют характер диалога: при отправлении сообщения в режиме “ответ” компьютер каждый раз автоматически выставляет в том тексте, на который дается ответ, начальные абзацные знаки >. С другой стороны, нельзя определить, сколько человек приняло участие в диалоге. (3) Arthur Atrohin wrote: > Привет ALL !!! > Подскажите или направте в правельное русло — Как организовать с нуля > автозаправочную станцию (цены и расценки, где купить оборудование и > где встретить людей кто этим занимается ??????? На тот свет не терпится? ВСЕ автозаправки контролируются "братвой", а многие и принадлежат! Средний годовой доход заправки в Киеве 100 000 дол!!! В Москве 120 тыс. дол. (Хорошо чеченцев и прочих азеров кормит!) Мафия такие деньги не отдаст!!! Тебе просто не дадут её открыть или будешь платить 90% с прибыли! Артур! в Питере я думаю уже все давно поделено! (Сеть Internet) (4) Anton Leitan wrote: [parsed] > Мысль понятна. Но такой нюанс: есть просто 'элитарное' искуство, > а есть умирающее искуство. Театр имо свой расцвет уже пережил, > а сейчас просто скатывается по инерции. Театр сейчас живее всех живых. Дело в том, что театр — основа актерского мастерства. В силу своей специфики (ограниченное пространство сцены, отсутствие дублей и т.п.) он способствует росту актерского мастерства. Одно только это определяет его вечность. > > Поэтому так называемое "элитарное искуство" более художественно. > Мммм Чтобы это значило? Бывает. Заносит. С уважением Дмитрий Всеволодович Лесниченко. (Сеть Internet) “Компьютерная” сфера общения, его опосредованность обусловливают использование специальных форм (>Привет ALL; [parsed]), а также незапланированные реакции и отступления (Бывает, заносит; Хорошо чеченцев и прочих азеров кормит). Однако еще более глобальным фактором, обусловливающим использование непрямой коммуникации в сети Internet, по-видимому, является общая техническая база, которая, с одной стороны, обеспечивает коммуникантам ряд удобств (скорость и направленность, возможность получить нужную информацию и общаться, находясь у себя дома), а с другой стороны, делает общение опосредованным, что приводит к трансформации формы и содержания высказываний. Ср. исследование опосредованных деловых коммерческих переговоров (Филонова, 1998): опосредованные переговоры выступают вторичным речевым жанром по отношению к жанру первичному — непосредственным переговорам. Это выражается в непрямой форме некоторых базовых высказываний, например, запроса информации в опосредованной деловой беседе: Please provide us with full details of...; We look forward to your comments (Там же: 12). 6. Содержательная осложненность НК выражается в том, что 1) смысл высказываний не является прямым следствием сказанного, передаваемая информация не сводится к значениям компонентов высказывания (слов, граммем и т.п.), зафиксированных в словаре; 2) понимание непрямого высказывания включает некоторые дополнительные смыслы, не содержащиеся в собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретативных усилий со стороны адресата; 3) понимание НК основано на определенных контекстно-ситуативных условиях и общности апперцепционной базы адресанта и адресата; 4) наконец, понимание высказывания представляет собой более или менее сложную и н т е р п р е т а ц и ю , будучи не сводимо к простому узнаванию (идентификации) знака, тем самым присущее языку явление НК сближает язык с системами “семантического” типа (такими, как музыка) (Бенвенист, 1974: 79-88). В семиотических системах нет интерпретации: изначально известный знак и д е н т и ф и ц и р у е т с я адресатом. Ф.А.Литвин указывает на признаки языка как системы семантического (“метасемиотического”) типа на всех его уровнях. Например, “ме- тасемиотическая семантика — это означаемое нового признака (например, «грубость говорящего, желание оскорбить» у слова морда). Метасемиотическая синтактика — отношение данного знака к другим знакам той же метасистемы, т.е. метасемиотическая сочетаемость (ср., например, соотношение обращения и заключения английских писем: Dear Sir — Yours faithfully; Dear Mr. Smith — Yours sincerely и т.д.). Метасемиотическая значимость «по выражению» может быть иллюстрирована нормами благозвучия, разными в разных языках” (Литвин, 1984: 37). 6.1. Особенно интересны соображения Ф.А.Литвина о “взаимопроникновении” семиотического и метасемиотического начал в разных типах речи / типах НК: в информативной, художественной, фатической, конативной, эмотивной и т.д. Так, высказывание в информативной функции (сообщение) “строго семиотично, так как основа этой функции есть установка на отражение внеязыковой действительности («контекста», в терминологии Р.Якобсона), а эта установка является основой семиозиса. Так же очевиден метасемиотический характер речевого высказывания в той функции, основой которой является установка на сообщение как таковое, — функции поэтической (художественной). <…> Метасемиотично высказывание и в метаязыковой функции, поскольку план содержания оказывается знаковым, двусторонним”. Ф.А.Литвин усматривает метасемиотический характер речевого высказывания и в фатической функции — как “семантическую опустошенность” слов в фатическом высказывании. Конативная же функция (функция воздействия), по Ф.А.Литвину, не имеет метасемиотического характера, поскольку для выполнения этой функции используется языковое содержание единиц высказывания (звательные и императивные формы, побудительные предложения). О метасемиотическом характере высказывания в функции побуждения можно говорить лишь в той мере, “в какой эта функция смыкается с функцией поэтической (заговоры, заклинания и т.п.)” (Литвин, 1984: 37-38). Таким образом, сам язык, по Ф.А.Литвину, предоставляет неодинаковые возможности для непрямого сообщения, непрямого общения и непрямого воздействия. Наиболее “приспособлен” (метасемиотичен) язык, в этом понимании, для выражения непрямого общения; далее следует непрямое сообщение (язык метасемиотичен в поэтической функции, но семиотичен в информативной функции). Наименьшие возможности предоставляет язык для непрямого воздействия. Нам думается, что положения Ф.А.Литвина во многом верны. Действительно, значение фатических высказываний в очень малой мере “вычитывается” из значений языковых единиц, и фатические высказы- вания, в этом смысле, высоко метасемиотичны. С другой стороны, сама природа “метасемиотического начала” в разных типах речи, повидимому, различна. Так, нельзя отождествлять “непрямое сообщение”, осуществляемое посредством художественной речи, и прочтение смыслов фатических высказываний (которые, впрочем, не сводятся к явлению “семантической опустошенности” слов — см. выше). Чрезвычайно широко распространено непрямое воздействие (не только как заговоры и заклинания), при этом для осуществления непрямого воздействия используются именно ресурсы языка (конечно, различающиеся в зависимости от национального языка и культуры), что хорошо известно любому взрослому носителю языка. 7. В заключение выскажем несколько соображений о национальноязыковых особенностях НК. Не все виды НК универсальны. Например, замена синтаксического типа побуждения вопросом, воспринимаемая как непрямая коммуникация в славянских языках, уже давно стала “прямым” грамматическим средством в английском языке (Can you open the door?). В японском языке просьба открыть окно, выраженная в краткой прямой форме, вообще звучит очень грубо и воспринимается как оскорбление — нормально-вежливый вариант просьбы приблизительно соответствует русскому “Не могли бы вы сделать так, чтобы окно оказалось открытым?”. В русском языке (и большинстве современных индоевропейских языков) медведь является прямой номинацией, хотя достаточно прозрачная внутренняя форма хранит следы давней эвфемистической зашифровки. Вообще, то, что в одних языках прерогатива НК, в других может выражаться специализированными грамматическими категориями (обычно периферийными, маргинальными, как бы не вполне оформившимися, как, например, просьбы в форме вопросов в английском языке). В этом отношении НК близка окказиональным образованиям, речетворчеству, а также имплицитности, хотя НК в меньшей степени, чем имплицитность, зависит от системы грамматических категорий данного языка. Таким образом, одни языки располагают для целей НК (достижение эстетического эффекта, соблюдение принятых в данном социуме норм взаимодействия, распределение статусно-ролевых и межличностных отношений, демонстрация своей принадлежности к социальной группе, сокрытие информации и т.д.) автоматизированными и компактными специализированными средствами, в других языках специализированные средства могут отсутствовать, но обращение время от времени к непрямой коммуникации есть, по-видимому, языковая универсалия. А точнее: в большинстве языков существуют три основных типа непрямой коммуникации: непрямое общение, непрямое сообщение и непрямое воздействие. Литература Агафонов Ю.Л. Контактоустанавливающие высказывания // Сб. науч. тр. МГПИИЯ. М., 1986. Вып. 267. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Из архивных записей к работе “Проблема речевых жанров”. Проблема текста // Бахтин М.М. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5. Работы 1940-х – начала 1960-х годов. М., 1996. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // Вопросы языкознания. 1953. № 5. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 1993. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997. Гольдин В.Е. К проблеме системного представления функций языка // Язык и общество: отражение социальных процессов в лексике. Саратов, 1986. Дементьев В.В. Фатические речевые жанры // Вопросы языкознания. 1999. № 1. Драздаускене М.-Л.А. Контактоустанавливающая функция речи. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1970. ЖР – Живая речь уральского города. Тексты. Екатеринбург, 1995. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982. Имплицитность в языке и речи. М., 1999. Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. Л., 1978. Леонтьев А.А. К психологии речевого воздействия // Материалы VI Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1972. Литвин Ф.А. Многозначность слова в языке и речи. М., 1984. Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. М., 1969. Норман Б.Ю. К социо- и психолингвистической интерпретации некоторых стереотипных реплик в стандартных ситуациях // Русский язык. Межвед. сб. БГУ. Минск, 1988. Вып. 8. Поспелова А.Г. Косвенные высказывания // Спорные вопросы английской грамматики. Л., 1988. Прибыток И.И. Английские сентенсоиды. Саратов, 1992. Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. Краснодар, 1998. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990. (ТФГ) Уздинская Е.В. Частица “-то” в русских диалектах и в разговорной речи (функциональный аспект). Автореферат дис. … канд. филол. наук. Саратов, 1996. Филонова Ю.Ю. Когнитивные и прагмалингвистические особенности опосредованных деловых переговоров на морском транспорте. Автореферат дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 1998. Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. М., 1998. Чуковский К.И. Живой как жизнь // Чуковский К.И. Собр. соч. в 2-х томах. Т. 1. М., 1990. Шаронов В.Н. Коммуникативы как функциональный класс и как объект лексикографического описания // Русистика сегодня. 1996. № 2. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977. Dieckmann W. Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache. Heidelberg, 1969. Yokoyama O.T. Disbeliefs, Lies and Manipulations in a Transactional Discourse Model // Argumentation. 1988. 2. Е.И.Шейгал (Волгоград) Функциональная структура политического дискурса Суть политики составляет борьба за власть конфликтующих сил и интересов. Соответственно, общение в политической сфере отражает ситуацию борьбы за власть (захват или удержание власти), что и предопределяет основные функции политического дискурса. В работах, посвященных анализу языка политики (Denton & Woodward, 1985; Elder & Cobb, 1983; Graber, 1976 и др.), выделяются следующие его базовые функции: 1) акционально-информационная (осуществление политических действий и информирование о них); 2) контролирующая функция (манипуляция сознанием и мобилизация к действию); 3) интерпретация (создание «языковой реальности» поля политики); 4) социальная идентификация (дифференциация и интеграция групповых агентов политики); 5) агональная функция (агрессия и гармонизация как отражение важнейших характеристик любой политической системы – конфликта и консенсуса). Первые две функции носят наиболее общий характер. Акциональная функция политического дискурса обусловлена тем, что политическая деятельность по существу является деятельностью вербальной: «в политике «говорить» – значит «делать» (Бурдье, 1993: 206). Для реализации данной функции не требуются какие-либо специфические единицы и средства, она осуществляется «всей массой» политического дискурса. Вторая функция –контроль над установками и поведением электората – также является неотъемлемой характеристикой политического дискурса в целом; она реализуется не за счет специальных единиц (знаков), а вследствие осуществления тех или иных речевых действий, стратегий и тактик. Что касается остальных функций, то их осуществление связано с использованием специфических знаковых средств, составляющих семио- тическую базу политического дискурса. Содержание политической коммуникации на функциональном уровне можно свести к трем составляющим: формулировка и разъяснение политической позиции (ориентация), поиск и сплочение сторонников (интеграция), борьба с противником (агональность). Соответственно, в семиотическом пространстве политического дискурса разграничиваются три типа знаков: знаки ориентации, интеграции и агональности. Эта функциональная триада проецируется на базовую семиотическую оппозицию политического дискурса «свои – чужие»: ориентация есть не что иное, как идентификация агентов политики (кто есть кто? где свои и где чужие?), интеграция – сплочение «своих», агональность – борьба против «чужих» и за «своих». Оппозиция «свои– чужие», будучи культурной константой, одним из важнейших противопоставлений в жизни и устройстве общества, сохраняющим свое значение в течение веков (Степанов, 1997), определяет специфику политического, так же, как оппозиция «добро –зло» является базовой для области морального, «прекрасное – безобразное» в области эстетического, «полезное – вредное» или «рентабельное – нерентабельное» – в сфере экономического (Шмитт, 1992). В политическом дискурсе оппозиция «свои – чужие», или, по К.Шмитту, «друг – враг», реализуется как эксплицитно, при помощи специальных маркеров, так и имплицитно – в виде идеологической коннотации политических терминов, через тональность дискурса, его подчеркнутую этикетность или антиэтикетность, а также целенаправленный подбор положительной или отрицательной оценочной лексики. «Свои» часто маркируются возвышенной лексикой и торжественно-приподнятой тональностью, в то время как для указания на «чужих» используется сниженная лексика и презрительно-саркастическая тональность (графическим эквивалентом которой являются кавычки). Рассмотрим специфику трех функциональных типов знаков политического дискурса. Среди них имеются как специализированные, так и транспонированные единицы. Специализированные знаки используются в прямом значении и своей первичной функции, тогда как для транспонированных знаков характерно наличие семантических, прагматических и функциональных сдвигов. Знаки ориентации Ориентироваться в поле политики – значит знать, с кем ты и против кого, а также знать, за что и против чего бороться. Функцию ориентации в семиотическом пространстве политического дискурса выполняют знаки, отсылающие к основным компонентам мира политического: политическим субъектам и политическим ценностям/идеологиям. Именно к данному классу знаков относятся все политические термины. Знаковыми репрезентантами политических субъектов являются названия политических институтов и институциональных ролей, имена политиков, исполняющих данные роли, номинации социокультурных локусов – мест пребывания властных органов. Номинации субъектов политики ассоциативно связаны с номинациями политических ценностей и соотносятся с базовой шкалой политических ориентаций, прототипным выражением которой служат стертые пространственные метафоры, являющиеся межкультурными универсалиями: правые, левые, крайне правые, крайне левые, центр, левый центр, правый центр. Следует подчеркнуть значимость пространственной метафорики в разработке ориентационного аспекта политической семиосферы: поле политики представляется языком как пространство, в определенных местах которого расположены те или иные политические субъекты. Политические субъекты семиотически осознаются в вертикальном измерении (народ власть; властная иерархия) и в горизонтальном измерении (противопоставление групповых субъектов – партий и движений, ветвей и органов власти). Политические ориентации связаны с противопоставлением субъектов политики. Но поскольку политические ценности носят групповой характер (и в этом смысле противопоставляются общечеловеческим ценностям), то все ценностные противопоставления (президент – дума, патриоты – либералы, «Отечество» – Кремль и т. д.) в массовом политическом сознании существуют не абсолютно, а относительно, как бы в «отфильтрованном» виде, пропущенные сквозь фильтр оппозиции «свои – чужие». Наличие компонента «свои»/«чужие» в семантике политических терминов превращает их в идеологемы, а гиперболизация данного компонента способствует подавлению собственно референциального содержания, что и позволяет использовать их как знаки интеграции или агрессии. Знаки интеграции Компонент «свои», суть которого составляет отождествление групповых агентов политики, является смысловой доминантой знаков интеграции. Это позволяет говорить о преобладании у них фатики над информативностью, поскольку особенностью фатического общения является десемантизация номинативных единиц и направленность на сам процесс общения, а именно, на отношения между коммуникантами (Винокур, 1993; Дементьев, 1997). Вариантами фатического значения, выражаемого знаками интеграции в политическом дискурсе, являются: групповая идентичность, солидарность, поддержка, лояльность к вождю и системе. В интеграции агентов политики особую роль играют невербальные знаки – национально-государственные символы (флаг, герб, гимн) и эмблемы политических партий и движений, портретные и скульптурные изображения вождей, помещаемые в общественных местах, ритуальные поведенческие знаки (возложение венков, «выход вождя в народ»). К специализированным вербальным знакам интеграции, позволяющим политикам отождествлять себя с аудиторией, апеллировать к общей национальной, статусной и пр. принадлежности, относятся: а) инклюзивное мы; б) лексемы совместности (вместе, наш, единство, единый блок, все); в) лексические единицы с компонентом совместности, выступающие в функции вокатива с коннотацией «я свой» (друзья, товарищи, братья и сестры, сограждане, россияне, коллеги, земляки, мужики); г) формулы причастности (я, как и все ...); д) грамматические формы непрямого императива (1 л. мн. ч.) со значением включения в сферу его действия говорящего (Давайте сделаем нашу Родину сильной... Не позволим агрессорам ... Выметем нечистую силу…). Неспециализированные (транспонированные) маркеры интеграции – термины ориентации, выступающие в качестве парольных лозунговых слов. Семантика пароля («я свой», «я с вами») выступает на первый план, когда политик употребляет тот или иной термин не столько для обозначения референта (политической ситуации и пр.), сколько в качестве доказательства своей принадлежности к определенной политической группировке, приверженности определенной идеологии. Именно поэтому по парольным словам – политическим аффективам – легко идентифицировать группового субъекта дискурса, например: пролетарский интернационализм, преданность делу Ленина, социалистические идеалы (коммунисты); держава, отечество, соборность, православие (национал-патриоты); рынок, реформы, свобода слова (либералы). Наличие таких лозунговых слов в речи политика служит для его соратников своеобразным свидетельством политической благонадежности говорящего. Так, например, клише правительство народного доверия однозначно маркирует дискурс КПРФ – в устах его лидеров оно служит чем-то вроде заклинания и является непременной принадлежностью всех их публичных выступлений. Фатический характер текста, насыщенного парольными лозунговыми словами, проявляется в том, что при его восприятии аналитическая деятельность подавляется удовлетворением от узнавания ожидаемого. Такое восприятие текста способствует укреплению солидарности сторонников. Эту мысль иллюстрирует комментарий А.Привалова: Вот обнародовал главный коммунист семь своих предвыборных тезисов. Вчитывался кто-нибудь в них? Ничуть не бывало. Сторонники восприняли их, видимо, так, как человек воспринимает любимую музыку – не столько вслушиваясь в подробности, сколько радуясь привычным мотивам (Известия, 18.02.00). Агональные знаки Знаки, ориентированные на ведение политической борьбы являются знаками вербальной агрессии. Суть вербальной агрессии в широком понимании заключается в нацеленности на ниспровержение оппонента, понижение его политического статуса (Шейгал, 1999). Вербальная агрессия традиционно связывается с использованием бранных инвектив. К оскорбительным вульгаризмам в качестве средства вербальной агрессии сознательно прибегают некоторые политики. Бранная лексика в речи классиков марксизма-ленинизма и их современных последователей – представителей национал-патриотического направления – рассматривается в работах В.И.Жельвиса (Жельвис, 1998). Однако брань, на наш взгляд, не является специализированным знаком агрессии в политическом дискурсе. Коммуникативные нормы институционального общения не приемлют бранной инвективности, и ее следует рассматривать как прагматическое заимствование из сферы бытового общения. К специализированным знакам агрессии в политическом дискурсе относятся, прежде всего, маркеры отчуждения: а) дейктические знаки, содержащие компонент отдаления, дистанцирования эти, они, и иже с ними, там, прилагательные заморские, забугорные, заграничные и др. При употреблении этих знаков происходит как бы мысленное очерчивание круга, отделяющего своих от чужих, подчеркивается, что «они» находятся по ту сторону границы круга. б) показатели умаления значимости всякие, разные, какой-нибудь там. Выражаемые данными местоимениями значения «обезразличивающего обобщения» и «обезразличивающей неопределенности» выводят референт за пределы круга «своих» и тем самым индуцируют коннотацию пейоративного отчуждения (Пеньковский, 1989). в) показатели недоверия к оппоненту, сомнения в достоверности его слов – кавычки и лексические маркеры якобы, так называемый, пресловутый. Деривационно-смысловая цепочка пейоративного отчуждения в данном случае выглядит следующим образом: сомнительный, не заслуживающий доверия потенциально опасный враг. Специфическим для политического дискурса видом инвективы является навешивание ярлыка (стигматизация). Суть ярлыка заключается в его обвинительной направленности: становясь ярлыком, имя используется не столько для характеристики денотата и отнесения его к классу, сколько для обвинения в опасных для общества свойствах. Ярлык фиксирует реальную или мнимую социальную девиацию либо с позиций общества в целом, либо исходя из представлений о политической целесообразности той или иной социальной группы (политического движения). Какие языковые средства используются в качестве политических ярлыков? 1. неполитическая пейоративная лексика, обозначающая отступления от социальных (преимущественно этических) норм: предатель, мародер, лжец, коррупционер, разоритель; 2. этнонимы (нерусские, инородцы, лица кавказской национальности); 3. антропонимы. Имена политиков становятся ярлыками в пейоративно-отчуждающей форме множественного числа (чубайсы и бурбулисы), а также в экспрессивно-искаженных формах «обзывалок»: Горбоельцин, Позорькин ( Зорькин), Рыбкин-Килькин ( Рыбкин); 4. политические термины: а) оценочно-нейтральные/амбивалентные (коммунисты, либералы, демократы, олигархи, патриоты/националпатриоты); б) политические пейоративы (диктатор, фашист, экстремист, сепаратист, расист); б) политические дисфемизмы с гиперболизацией пейоративного признака (грабеж, оккупанты, контрреволюция, шабаш). В качестве примера рефлексии по поводу семантической эволюции политических терминов приведем высказывание аналитика М. Соколова, который отмечает, что «наши политики обладают феноменальной способностью компрометировать политические термины. Слова демократы, правовое государство, рыночные реформы делались сперва затертыми пятаками, затем обретали иронический смысл, затем – и прямо ругательный» (Известия 10. 10. 1998). Анализируя эволюцию семантики слова фашизм в русском языке, он же пишет, что «в конце концов слово приобрело не терминологический, а чисто эмоциональный смысл. Одним ругательством в русском языке стало больше – зато одним важным политическим термином меньше» (Известия, 7. 08. 1998). Превращение слова в ярлык связано с затемнением или размыванием понятийного ядра слова и индуцированием резко отрицательной коннотации враждебности (не такой, как большинство, «не наш», следовательно, плохой, вредный, опасный). Ярлыком слово делает именно идеологическая установка – оценка политического противника с позиций своей группы «наш – не наш». Очень точно характеризует ярлык как «аксиологическое имя, знак неприятия другого» Л.О.Чернейко (Чернейко, 1996: 42). Можно утверждать, что основным логическим приемом вербальной агрессии является отчуждение, маркирование чуждости, а политические ярлыки являются следствием прагматической транспозиции знаков ориентации. Сдвиг в сторону инвективности означает и сдвиг к полюсу фатики, поскольку инвектива является способом осуществления фатического общения (Жельвис, 1997). Преобладание фатики над информативностью свойственно знакам агрессии, так же, как и знакам интеграции: «Что такое коммунист или демократ? Что на самом деле означают эти названия? Трудно сказать. Просто положительный и отрицательный ярлыки, воплощение добра и зла, «господь» и «дьявол» (god and devil terms)» (Graber, 1976: 296). Проецируя на политическую коммуникацию предложенную В.В.Дементьевым типологию фатических интенций (ухудшение, улучшение и сохранение межличностных отношений) (Дементьев, 1997), можно интерпретировать фатически-ориентированные знаки политического дискурса следующим образом: знаки интеграции направлены на поддержание и укрепление отношений консенсуса между агентами политики, а знаки агрессии – на усиление конфликтных отношений агентов политики. Границы между тремя функциональными типами знаков (интеграции, ориентации и агрессии) не являются жестко фиксированными. Эволюция прагматики знаков делает возможным семиотические преобразование одного типа в другой. Основным направлением этой эволюции является превращение знака ориентации либо в знак вербальной агрессии, либо в знак интеграции, т. е. движение от информативности к фатике (выхолащивание дескриптивного содержания и усиление прагматического). Проиллюстрируем сказанное на схеме: фатика информативность идеологическая коннотация «свои» фатика идеологическая коннотация «чужие» положительная эмотивность нейтральность/ амбивалентность ЗНАКИ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАКИ ОРИЕНТАЦИИ отрицательная эмотивность ЗНАКИ АГРЕССИИ Значительное место в семиотическом пространстве политического дискурса занимает афористика, которая фиксирует в своей семантике обширный пласт знаний, отражающих опыт бытия Homo politicus. Мы рассматриваем политическую афористику как языковые рефлексы политической коммуникации, включая в нее собственно афоризмы, пословицы, максимы, лозунги, девизы, программные заявления и памятные изречения политических деятелей, ставшие популярными и потому воспроизводимыми, вошедшие в фонд прецедентных высказываний той или иной лингвокультуры. Критерий прецедентности (Красных, 1998) делает возможным широкий подход к афористике, аналог которому находим в работе Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова (Верещагин, Костомаров, 1990). Такой подход позволяет использовать в качестве источника материала словари политических цитат, в которых представлены единицы, достаточно разнородные по содержательным, формальным и функциональным признакам. Воспроизводимость политической афористики дает основания рассматривать ее как знаковый феномен. Корпус прецедентных высказываний представляет собой особую подсистему в системе знаков политического дискурса: их специфика заключается в то, что в плане содержания они соотносятся не с понятиями, а с суждениями. Эта подсистема, так же, как и система в целом, структурируется по функциональному признаку. К знакам интеграции относятся заголовки, девизы, программные заявления и лозунги, интенция которых состоит в сплочении и воодушевлении приверженцев общей идеи. В интегрирующих высказываниях особую значимость приобретает эксплицитная констатация единства при помощи лексем совместности: Если мы едины, мы непобедимы. Наша сила в единстве! Народ и партия едины ( ср. Медведь и народ едины!). Фатика интеграции доминирует в высказываниях, содержащих здравицы, провозглашение величия, выражение лояльности: Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия! (П.А.Столыпин). Великая Россия поднимается с колен (Б.Ельцин). Там, где партия – там успех, там победа (Л.Брежнев). Ленин умер, но дело его живет. Безграничная преданность партии и правительству. Неустанная забота партии и правительства. К знакам ориентации относятся два типа единиц политической афористики: а) высказывания, позволяющие идентифицировать политических лидеров; б) высказывания, дающие возможность ориентироваться в задачах и принципах политической борьбы. Афористика первого типа – это памятные фразы, выполняющие функцию речевой характеристики политика. Памятные фразы малоинформативны с точки зрения отражения политической реальности, они служат сигналом-меткой, по которому данный политик легко опознает- ся в дискурсе – тем самым реализуется внутридискурсный дейксис. Памятные фразы становятся идентифицирующими речевыми «метками» политика либо вследствие частой повторяемости в его речи, либо за счет того, что они представляют собой нечаянные речевые курьезы, которые моментально подхватываются публикой, политиками и журналистами и начинают активно цитироваться и обыгрываться: Хотели как лучше, а получилось как всегда (В.Черномырдин). Товарищи, давайте определимся. Кто есть ху. Нам пытаются подбросить (М.Горбачев). Лягу головой на рельсы, если цены будут повышены (Б.Ельцин). Это однозначно. У меня мать русская, а отец юрист (В.Жириновский). Второй тип ориентационной афористики включает высказывания в проективной, дидактической и стратагемной функции. Они как бы отвечают на вопросы: Каковы задачи? Что надо делать? Как действовать? Как добиваться цели? Какими принципами руководствоваться? Проективная функция заключается в формулировке целей и задач политической деятельности. Эту функцию реализуют в основном программные заявления и лозунги-призывы: Пятилетку – в четыре года. Пятилетке качества – рабочую гарантию. Больше демократии, больше социализма. Учиться демократии (М.Горбачев). Догнать Америку по мясу, маслу и молоку (Н.Хрущев). Нам нужен рынок, а не базар (В.Черномырдин). Берите столько суверенитета, сколько сможете переварить (Б.Ельцин). Дидактическая функция политической афористики реализуется преимущественно максимами и пословицами, в которых постулируются этические нормы и принципы политической деятельности: Нет зон, закрытых для критики. Демократия – это не вседозволенность. Начинать перестройку с себя (М.Горбачев). У коммуниста нет других привилегий, кроме привилегии быть впереди. Революцию не делают в белых перчатках. Даже свинья не гадит там, где кушает. Стратагемная функция политической афористики заключается в формулировке рекомендаций наиболее эффективных путей достижения целей. Под стратагемой понимается «поведенческий регулятив, связанный с рекомендацией, предостережением или оценкой человеческих действий с точки зрения их эффективности в плане достижения успеха в ситуациях борьбы, конкуренции, конфликта и т. п.» (Сидорков, 1997). Прежде, чем объединяться, необходимо сначала решительно и определенно размежеваться (Ленин). Чтобы руководить – надо предвидеть (Сталин). Не важно, как проголосовали – важно, как подсчитали (приписывается Сталину). Уступить пространство, чтобы выиграть время (Д. Рязанов). Вместе мы сила, врозь – ничто! Коней на переправе не меняют. Мира не ждут – мир завоевывают. Для афористики в целом характерна кумулятивная функция – фиксация коллективного опыта людей (Верещагин, Костомаров, 1990). Опыт политического бытия отражается политической афористикой в двух ракурсах – рефлективном и деятельностном. Соответственно, единицы политической афористики, в зависимости от того, с каким ракурсом отражения они соотносятся, различаются иллокутивной силой. Высказывания, отражающие рефлективный аспект политического дискурса (афоризмы, пословицы, максимы, фразы-символы), направлены на осмысление политического опыта, его оценку и передачу другим членам коллектива – в иллокутивном плане они представляют собой речевые акты констативы, декларативы, эвалюативы, экспрессивы. Высказывания, отражающие акциональный аспект политического дискурса, предназначены для вовлечения в политическую деятельность и руководства поведением субъектов политики, поэтому в них преобладают регулятивные (директивные) речевые акты. Иллокутивная сила директивности характерна для афористики, относящейся к знакам агональности и агрессии – девиза, лозунга, программного заявления, среди которых преобладают речевые акты призывы и требования. Агональность этих жанров афористики заключается в том, что они используются как инструмент политической борьбы непосредственно в ходе политических акций: Вся власть Советам! Мир без аннексий и контрибуций! Вперед, к победе коммунизма! Россия для русских! Другим проявлением агональности афористики является ее использование как средства аргументации в политической полемике. Выделяются следующие модели интертекстуального использования афористики в качестве средства аргументации: 1) цитирование как апелляция к авторитету для подтверждения своей идеи: Не переизбрать Ельцина сегодня – это значит всем нам, всему народу расписаться в своей беспомощности, в суетливости и в отсут- ствии исторической воли, государственного мышления и храбрости, да-да, именно храбрости, ибо храбрость, по словам великого Тамерлана, всего-навсего терпение в опасной ситуации. (Н.Михалков, Российская газета 9.04.96). 2) цитирование с критическим комментарием (эксплицитная оценка): Ельцин – виновник того, что дезинтеграция, рост национализма и признаки распада России стали трагической реальностью. Этому положила начало его печально известная «программная» установка: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». («НГсценарии». 20.04.96). 3) цитирование с ироническим комментарием (имплицитная оценка): Прежде всего, скажу, что такое беспорядок. Вы знаете знаменитую фразу: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Я считаю ее точной формулой российской реформы. Я бы только расшифровал. Хотели, как лучше для народа. А получилось, как всегда – для номенклатуры. (А. Лебедь, Независимая газета, 23.05.96) 4) имплицитная отсылка (аллюзия) с деформацией прецедентного текста, комическое обыгрывание в целях «мягкой» речевой агрессии: «Наш дом – Газпром» – лозунг протеста, представляющий собой перефразировку названия движения «Наш дом Россия»: объектом атаки является руководитель движения В. Черномырдин, одновременно входящий в руководство государственного концерна «Газпром». Призрак коммунизма бродил по Европе, а осел в России. В чем же мы виноваты? Хватит! Хватит жить под призраком! Пускай он гденибудь в другом месте побродит (В. Черномырдин, АИФ, №24, 1996). В данном случае деформация классического политического афоризма реализует интенцию его десакрализации. 5) цитирование с конструированием псевдо-цитаты по аналогии: Президент расколотой страны, политически активная часть интеллигенции которой по славной традиции воюет не с внешними врагами, а со своей властью. «Я не знаю партий, есть только немцы», – сказал император Вильгельм II в 1914 году. «Мы не знаем никакой России, есть только партия», – решил Ленин. И стал союзником Вильгельма, лишь бы свалить ненавистное царское правительство (А. Лебедь, Независимая газета, 3.04.96). В приведенном примере А. Лебедь как бы реконструирует ход мыслей Ленина: историческая параллель позволяет ему дать саркастическую оценку современных политиков. 6) отсылка-антитеза, суть которой состоит в выражении скепсиса по отношению к идеям оппонента, в формулировке своих идей через отрицание идей противника: «Мы нигде сапоги, ни в каком море, мыть не будем». В этой декларации Е.Примакова содержится отсылка к выска- зыванию В.Жириновского: «Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды» (В.Жириновский). Суммируем на схеме аспекты проявления базовой семиотической триады политического дискурса в подсистеме афористики (детализация основных семиотических функций): интегрирующая афористика здравицы возвеличивание призывы к единству ориентационная афористика агональная афористика идентификация инструментальная проективность аргументативная стратагемность дидактичность Как показывают наши наблюдения, жанровое пространство политического дискурса также структурируется относительно данной триады. По характеру ведущей интенции разграничиваются: а) ритуальные жанры (инаугурационная речь, юбилейная речь, традиционное радиообращение), в которых доминирует фатика интеграции; б) ориентационные жанры, представляющие собой тексты информационнопрескриптивного характера (партийная программа, конституция, послание президента о положении в стране, отчетный доклад, указ, соглашение); в) агональные жанры (лозунг, рекламная речь, предвыборные дебаты, парламентские дебаты). Существует определенная корреляция между функциональными типами знаков и соответствующими типами жанров. Так, интегрирующие знаки тяготеют к эпидейктическим жанрам, к жанрам преимущественно ритуальной коммуникации. Знаки агрессии, естественным образом реализуются в агональных жанрах. Что касается знаков ориентации, то они, в силу своей нейтральности и потенциальной амбивалентности, составляют информативную основу любых жанров. Литература Бурдье П. Социология политики. М., 1993. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М., 1990. Винокур Т.Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. Дементьев В.В. Фатические и информативные коммуникативные замыслы и коммуникативные интенции: проблемы коммуникативной компетенции и типология речевых жанров // Жанры речи. Саратов, 1997. Жельвис В.И. Инвектива в парадигме средств фатического общения // Жанры речи. Саратов, 1997. Жельвис В.И. Бранный тезаурус как орудие классовой борьбы // Политический дискурс в России – 2: Материалы рабочего совещания. М., 1998. Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). М., 1998. Пеньковский А.Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Структурная лингвистика. 1985-1987. М., 1989. Сидорков С.В. Функционально-семантические аспекты языковой стратагемности: Дисс. … канд. филол. наук. Краснодар, 1997. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. Чернейко Л.О. Порождение и восприятие межличностных оценок // Филологические науки, № 6, 1996. Шейгал Е.И. Вербальная агрессия в политическом дискурсе // Вопросы стилистики. Вып. 28. Саратов, 1999. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. Т.I. 1992. № 1 Denton R.E. Jr., Woodward G.C. Political Communication in America. New York, 1985. Elder C.D., Cobb R.W. The Political Uses of Symbols. New York, 1983. Graber D. Verbal Behavior and Politics. Urbana, 1976. Р.Водак (Вена) Критический анализ дискурса: политическая риторика Данная статья представляет собой сокращенный перевод новейших работ известного австрийского социолингвиста профессора Венского университета Рут Водак: Ruth Wodak. “Wer echt, anstaendig und ordentlich ist, bestimme ich!” — Wie Joerg Haider und die FPOe Oesterreichs Verfangenheit, Gegenwart und Zukunft beurteilen (в печати); Ruth Wodak. Conclusions // Racism at the top. Parliamentary discourses on ethnic issues in six European countries. Klagenfurt: Drava, 2000. — P.355-367; Ruth Wodak and Gilbert Weiss. "We are different than the Americans and the Japanese!"- A critical discourse analysis of decision-making in European Union meetings about employment policies (в печати). Критический анализ дискурса имеет целью анализ прозрачных и неявных структурных отношений доминирования, дискриминации, власти и контроля, выраженных в языке (Водак, 1997). Националистическая риторика, как показывает анализ выступлений лидера австрийских националистов Й.Хайдера, устанавливает четкие границы между хорошими и плохими гражданами, при этом сами политики определяют, кто является “честным, безупречным и порядочным человеком”. “Хорошие” граждане ассоциируются с понятием “мы”, “плохие” — это “они”, “другие”, “аутсайдеры”. Что же означает концепт “честный, настоящий, подлинный австриец” (ein echter Oesterreicher)? Это, по мнению Й.Хайдера и его товарищей по партии, человек, для которого немецкий язык является родным, и который по внешним данным не может относиться к смуглым иностранцам, тем более — к неграм (используется слово Buschneger: “Jeder Buschneger hat in Zukunft die Moeglichkeit, seine Kollegen in Oesterrreich zu behandeln” — “Каждый выскочивший из кустов негр получает в будущем возможность лечить в Австрии своих коллег” — из выступления Й.Хайдера при обсуждении нового закона о врачах, Der Standart, 13.10.1998). В газете Tiroler Tageszeitung, 20.05.1999, приводится недвусмысленное расистское утверждение: “Черные африканцы не только выглядят по-другому, они являются другими, а именно, они особенно агрессивны”. Такие обобщения позволяют легко определить группу аутсайдеров. К числу риторических приемов националистических политиков относятся терминологически оформленные и мотивационно ясные лексические новообразования “Umvolkung” и “Ueberfremdung” (в немецком языке с его четкой деривационной семантикой первое понятие связывается с перерождением народа — ‘um’ означает изменение, перемещение, охват, а второе — с засильем чужих, иностранцев, ‘ueber’ — переход за пределы, чрезмерность). Эти понятия, впрочем, не так уж и новы, они использовались в нацистской пропаганде еще в 1933 г. В политической риторике постоянно делается акцент на страхе обывателей перед катастрофическими последствиями нежелательной иммиграции: так, например, проблема иммигрантов из стран Восточной Европы в Австрию показана через метафору природного катаклизма (Ueberflutung — “прилив, затопление”). В своих публичных выступлениях националистически настроенные политики говорят о том, что иностранцы, въезжающие в Австрию, имеют целый ряд преимуществ перед коренными австрийцами, например, они пользуются льготами при приобретении лекарств, особенно гормональных, и это может привести к увеличению рождаемости иммигрантов и изменению демографической ситуации в стране. К числу постоянных эпитетов, которыми характеризуются “настоящие австрийцы” в противоположность иммигрантам, Й.Хайдер относит понятие anstaendig — “безупречный, приличный, порядочный” и в каче- стве примера приводит бывшего оберштурмбанфюрера СС, приговоренного за военные преступления к пожизненному заключению. Этот человек, говорит Й.Хайдер, выполнял свой солдатский долг, утверждая принципы порядка, справедливости и порядочности (Ordnung, Gerechtigkeit und Anstaendigkeit), и не изменил своим убеждениям, что заслуживает уважения. Солдаты вермахта, по мнению Й.Хайдера, способствовали торжеству демократии в Европе. Пораженный интервьюер уточняет: “Но это же была захватническая война немецкого вермахта...” “Мы должны сегодня поставить вопрос, как это было на самом деле (Dann muessen wir heute fragen, wie das wirklich war)”, — отвечает Й.Хайдер. Таким образом, коммуникативные стратегии политической риторики цитируемого деятеля сводятся к искажению, неточным определениям, компенсационным ходам и созданию новых мифов (Verzerrung, Umdefinition, Aufrechnung, Schaffung von neuen Mythen). Например, массовые убийства и уничтожение людей в газовых камерах Й.Хайдер эвфемистически определяет как “кричащие нарушения прав человека”. Оперируя такими размытыми концептами, политик ставит в равное положение жертв холокоста и судетских немцев, потерявших свои владения в Чехии. Разговор переводится в плоскость академической дискуссии о “квантификации нарушений прав человека”. Заслуживает внимания такое признание Й.Хайдера: “В третьем рейхе смогли провести в жизнь образцовую политику занятости населения (eine ordentliche Beschaeftigungspolitik), чего ни разу не удалось добиться вашему правительству в Вене” (Kartner Landestag, 13.06.1991). Эта политика, как всем известно, была направлена на подготовку второй мировой войны. Обсуждая парламентские дебаты об иммиграции в шести европейских государствах, социолингвисты предлагают рассматривать в качестве аспектов изучения расистского дискурса темы, метафоры, аргументацию, ошибки, самопрезентацию и описание действующих лиц. Тематически расистский дискурс выражается в риторических топосах “угроза, опасность”, “преступность” и “безработица”. Политикинационалисты активно используют метафоры и коммуникативные стратегии легитимизации, переворачивая позиции сторон: не беженцы, а местное население превращается в жертв, которые могут потерять работу и свои права. Эти стратегии выражаются особыми лексическими, синтаксическими и текстуальными средствами. Политики, находящиеся у власти, стремятся создать собственный позитивный образ в сознании населения, характеризуя себя как терпимых и демократически настроенных людей. Образ иммигрантов формируется в стереотипах чужого, другого, “не нашего” поведения, при этом выделяются хорошие и плохие иммигранты. Политическая риторика обращается к статистике и экономическим выкладкам, чтобы замаскировать расистские предубеждения. Важным топосом правых является тема безопасности, реализуемая через обобщение единичных случаев асоциального поведения отдельных иммигрантов для характеристики их всех. Левыми же используется топос солидарности: следует помогать тем, кто нуждается. Существенную роль играет также топос различия, разнообразия (diversity): левые политики показывают плюсы этого феномена, правые стремятся представить иммигрантов как “нелюдей”. Проблемы иммиграции обсуждаются в парламентах при рассмотрении законопроектов, постановке вопросов для дебатов, проведении дискуссии по поводу происшедших событий. Эти проблемы реализуются в следующих темах: (расовая) дискриминация, борьба с дискриминацией, предоставление политического убежища, преступность, занятость населения, политика иностранцев, нелегальная иммиграция, легальная иммиграция, проблемы гражданства, другие проблемы (национальная безопасность, права человека и т.д.). Наиболее часто в 1996/97 годах в парламентах Европы обсуждались темы иммиграции и предоставления политического убежища. Отмечается, что борьба с расизмом составила не более 2% тем, обсуждавшихся в парламентах, и этот факт вызывает сожаление, учитывая современное положение дел в области иммиграции. Вопрос об иммиграции играет роль водораздела в позиционировании политических партий в парламентском дискурсе, аргументация противников иммиграции сводится к следующим основным тезисам: 1) иммигранты злоупотребляют системой предоставления им помощи и политического убежища, 2) они являются угрозой обществу и способствуют росту преступности, 3) вялая иммиграционная политика ведет к росту нелегальной иммиграции, 4) многие иммигранты незаконно работают и представляют собой угрозу для занятости местного населения, 5) беженцы слишком дорого обходятся казне, 6) необходимая твердая и справедливая политика по отношению к иммигрантам. Их оппоненты считают, что 1) жесткие иммиграционные законы противоречат правам человека, 2) ужесточение этих законов ведет к росту нелегальной иммиграции, 3) цивилизованные страны обязаны оказывать помощь людям в беде, 4) использование “расовой карты” в политической борьбе представляет собой нечестный прием, 5) жесткие антииммиграционные законы поощряют расизм и ущемляют права национальных меньшинств, 6) этническое разнообразие важно для Европы. Нетрудно заметить, что аргументы противников иммиграции лежат в области утилитарных цен- ностей, в то время как их оппоненты прибегают к аргументам морального плана. Противопоставление позитивно представленных “нас” и негативно либо нейтрально характеризуемых “их” свойственно политическому дискурсу деятелей, закладывающих фундамент объединенной Европы, ценности которой контрастируют, как считают политики, ценностям культуры США и Японии. Объединение Европы ставит перед общественными деятелями сложные вопросы. Так, например, работодатели и политики считают процесс глобализации благом и естественным развитием событий, а профсоюзы усматривают в этом процессе угрозу для уровня материального благосостояния работников. Социолингвистический анализ показывает, что, обсуждая глобализацию, участники дискуссии стараются уйти от решения конкретных проблем занятости населения, во-первых, и используют различные способы привязки этих проблем к обсуждаемой теме, во-вторых. Эти способы предлагается назвать риторикой глобализации (Hirst, Thompson, 1996; Weiss, Wodak, 1999). Это выражается в том, что тема глобализации неразрывно связана в рассматриваемом дискурсе с темами состязательности, места и гибкости (competitiveness, location, flexibility). Обсуждение проблем для принятия решений привлекало к себе внимание исследователей (Iedema, Wodak, 1999; Boden, 1994, 1995; Drew, Heritage, 1992; Drew, Sorjonen, 1997; Firth, 1995; Grant, Keenoy, Oswick, 1998). Установлено, что во время дискурсивного взаимодействия создаются и передаются смыслы, формируются институциональные роли, развиваются и поддерживаются отношения власти. Недостаточно изучены, однако, проблемы эволюции смыслов при обсуждении таких вопросов, и мы предлагаем такую эволюцию рассматривать в рамках процесса изменения контекста (реконтекстуализации). Решения принимаются в различных точках организации как института: во время совещаний, в коридорах, по телефону, во время официальных и неофициальных мероприятий. Конкретные случаи принятия решений трудно реконструировать, но в каждой организации процессы принятия решений находят сценическое воплощение устно (во время совещаний), и письменно (в отчетах, директивных документах и других жанрах делового дискурса) (Wodak, 1996). Не все участники дискурса имеют равный доступ к обсуждению проблем, и в этом плане отношения власти и статуса создаются и воспроизводятся. Д.Мамби следующим образом характеризует ценность совещаний: “совещания представляют собой необходимую характеристику организационной жизни — это события, в которых требуется участвовать, если предстоит принять решение и выполнить планы. Этот очевидный момент рационально объясняет необходимость совещаний, но они также функционируют как наиболее важные и зримые места организационной власти и материализации организационной иерархии — ... the most important and visible sites of organisational power, and of the reification of organisational hierarchy" (Mumby, 1988: 68). При обсуждении проблем, связанных с принятием решений, возникают конфликты. Н.Луманн полагает, что существует три основных способа разрешения таких конфликтов: 1) уход от конфликта через легитимное право обладающего властью сказать “Нет” и поставить точку в обсуждении вопроса, 2) перенос права разрешить конфликт на медиаторов между конфликтующими сторонами, например, на судей; 3) установление источников конфликта и создание новых тем для конфликтов, т.е. перевод конфликта в другие области или на другие уровни абстракции (Luhmann, 1997: 467). Критический анализ дискурса можно легко обвинить в субъективизме и пристрастности. Для достижения объективной картины положения дел необходимо придерживаться принципов многоаспектности (треугольник междисциплинарности, использования различных методов и вариативного эмпирического материала) и реконтекстуализации. Мы выходим за рамки чисто лингвистического анализа и привлекаем данные исторических, политических, социологических и психологических исследований. В качестве лингвистической основы исследования взяты последовательности черновых, рабочих версий документов, обсуждаемых на заседаниях, и они проанализированы с опорой на понятия функциональной грамматики (Hallyday, 1994; Thompson 1996). Реконтекстуализация связывается в данной работе с понятием интертекстуальности, по М.М.Бахтину (Bakhtin, 1981). Мы говорим об изменении контекста в пределах одного жанра и в жанровых метаморфозах, например, при переходе монолога в диалог, от динамики к статике, от обсуждаемого вопроса к решенному. Следует отметить, что письменные документы вовсе не всегда выступают в качестве заключительных шагов такой реконтекстуализации, такими шагами могут быть действия, речи, постройки и т.д. Анализ тема-рематического движения показывает, что в политических дискуссиях при обсуждении вопросов общеевропейской идентичности эксперты придерживаются рационального поведения, а “граждане Европы” ведут себя иррационально. Приведем пример работы комиссии над соглашением между работодателями и профсоюзами, вторая версия документа отражает попытки разрешить конфликт: 1. But it [globalization] is also a demanding one, and often a painful one. 2. Economic progress has always been accompanied with distinction of obsolete activities and creation of new ones. 3. The pace has become swifter and the game has taken on planetary dimensions. 4. It imposes on all countries — including European countries, where industrial civilization was born — deep and rapid adjustments. 5. The breadth and urgency of the needed adaptations are indistinctly perceived by public opinion, which explains a widespread sense of unease. 6. The duty which falls on governments, trade-unions and employers is to work together - to describe the stakes and refute a number of mistaken ideas; - to stress that our countries have the means to sustain high ambitions; and - to implement, without delay and with consistency, the necessary reforms. Этот фрагмент в ходе обсуждения был трансформирован следующим образом: 1. But it is also a demanding process, and often a painful one. 2. Economic progress has always been accompanied by destruction of obsolete activities and creation of new ones. 3. The pace has become swifter and the game has taken on planetary dimensions. 4. It imposes deep and rapid adjustments on all countries — including European countries, where industrial civilization was born. 5. Social cohesion is threatened. 6. There is a risk of a disjunct between the hopes and aspirations of people and the demands of a global economy. 7. And yet social cohesion is not only a worthwhile political and social goal; it is also a source of efficiency and adaptability in a knowledgebased economy that increasingly depends on human quality and the ability to work as a team. 8. It has been difficult for people to grasp the breadth and urgency of necessary adaptations. 9. This explains a widespread sense of unease, inequality and polarisation. 10. It is more than ever the duty of governments, trade-unions and employers to work together - to describe the stakes and refute a number of mistakes; - to stress that our countries should have high ambitions and they can be realised; and - to implement the necessary reforms consistently and without delay. 11. Failure to move quickly and decisively will result in loss of resources, both human and capital, which will leave for more promising parts of the world if Europe provides less attractive opportunities. Приведенные тексты показывают изменение позиций конфликтующих сторон. Это изменение лингвистически выражается как добавление, устранение, перестановка и замена элементов (Van Leeuwen and Wodak, 1999). Например, в четвертом предложении финальной версии изменился порядок слов, произошло выдвижение иной ремы, на первом плане оказались “Европейские государства”, а не “сближение”. Текст стал более четким и по-деловому конкретным. В финальном варианте зафиксирована позиция профсоюзов (предложение 5), т.е. их голос был услышан (обсуждается тема угрозы рабочим местам). Обращает на себя внимание напряжение между надеждами людей и импликациями глобализации. Анализ тенденций реконтекстуализации показывает, что существуют четыре основных тенденции в политическом дискурсе при обсуждении документов: 1) статическое либо динамическое качество, 2) простота либо сложность, 3) точность либо неопределенность, 4) аргументация либо утверждения и претензии на обобщения. Эти процессы обнаруживают большую зависимость от контекста и жанра. Центральным моментом риторики глобализации является использование экономических аргументов, относящихся ко всем слоям общества, что приводит, по словам Р.Сеннетта к возникновению “гибкой личности” (the flexible person) (Sennett, 1998). В ходе обсуждения документа участники рабочей группы выдвигают на первый план тезис о состязательности как инструменте для борьбы с безработицей. Все политики, обсуждающие приведенные документы, считают, что перемены в жизни стран объединенной Европы необходимы, в отличие от США и Японии, но о конкретных формах этих перемен следует вести переговоры. Фиксация конфликтов и их перевод в сферу рационального обсуждения с учетом различных позиций в едином хоре участников политического дискурса является вкладом социолингвистов в утверждение существенных принципов демократии. Литература Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997. Bakhtin M. The Dialogic Imagination. Austin, 1981. Boden D. The Business of Talk. London, 1994. Boden D. Agendas and Arrangements: Everyday Negotiations in Meetings // The Discourse of Negotiation: Studies of Language in the Workplace. Oxford, 1995. Drew P., Heritage J. Analyzing talk at work: an introduction // Talk at work. Interaction in institutional settings. Cambridge, 1992. Drew P., Sorjonen M. Institutional Dialogue // Discourse as Social Interaction: Discourse Studies Volume 2-A Multidisciplinary Introduction. Newbury Park, 1997. Firth A. The Discourse of Negotiation. London, 1995. Grant D., Keenay T.W., Oswick C. (eds.). Discourse and Organization. London, 1998. Hallyday M.A.K. An Introduction to functional Grammar. London, 1994. Hirst P., Thompson G. Globalization in Question. The international economy and the possibilities of governance, Cambridge, 1996. Iedema R., Wodak R. Introduction. 'Organizational Discourses and Practices' // Special Issue, Discourse & Society. 1999. Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Volumes. Frankfurt, 1997. Mumby D.K. Communication and Power in Organizations: Discourse, Ideology and Domination. Norwood, 1988. Sennett R. Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin, 1998. Thompson G. Introducing Functional Grammar. London, 1996. Van Leeuwen T., Wodak R. Legitimizing immigration control. A discoursehistorical analysis // Discourse Studies. Vol. 1 (I), 1999. Weiss G., Wodak R. Beschaftigungspolitik in der EU (in print, 1999). Wodak R. Disorders of Discourse. London, 1996. (Перевод В.И.Карасика) В.Н.Базылев (Москва) Политик-фраза и политик-текст Политик — это всегда и во всем доминирование личностного смысла. Можно попытаться определить осуществление личностных смыслов в конвенциональных языковых единицах, способы преодоления неопределенности смыслов, содержательное своеобразие текстов, фиксирующих доминантные личностные смыслы концептуальной системы, эстетизированные эмоции, играющие регулятивную роль в адекватном восприятии и понимании этих личностных смыслов, вкладываемых в тексты; возможности целенаправленной репрезентации эмоции как компонента доминантного (личностного) смысла в языковой единице, обусловленных рядом универсальных особенностей речи в состоянии стресса. Видимо, тексты, предлагаемые политиками, как нельзя лучше овнешняют взаимосвязь языка-речи, мышления (когнитивных концептов) и поведения (политического поведения), так как "человек есть существо, способное к государственному знанию" (Платон), и "живущее в гражданском обществе" (Аристотель). Здесь мы выходим на то, что называется "проблемой имиджа" политического лидера. Этот имидж во многом создается именно с помощью языковых и речевых средств и умений, так как речевое поведение лидера — его черта, которая оценивается непосредственно адресатом, наблюдающим его (политика) в беседе с журналистом в ходе телевизионного интервью, слушающего интервью по радио, читающего его в прессе. "Поэтами рождаются, а ораторами делаются", — принято говорить со времени Цицерона. Оратору важно не только знать, что говорить, но и как говорить. О гиперболизации значения формы писал Л.Фейхтвангер: "... покорять нужно сердца людей, а не их убогий разум. Решает не содержание произносимой фразы, а как ее произносишь, поза оратора, подъем, трепет и громовой раскат голоса". Значит, мы отдаем предпочтение тому или иному политику, в том числе за то, как он говорит? Справедливо ли это наблюдение? Повидимому, да. Еще в 1918 году, в своем докладе "Политика как призвание и как профессия" Макс Вебер говорил: "Как происходит отбор вождей? Прежде всего: в соответствии с какой способностью? Конечно, определяющей здесь (наряду с волей, имеющей решающее значение во всем мире) является власть демагогической речи. Ее характер изменился с тех времен, когда она, как, например, у Кобдена, обращалась к рассудку. Гладстон искусно придавал речи внешне прозаический вид: "Пускай говорят факты". В настоящее время, чтобы привести массы в движение, работа куда в большей мере ведется часто эмоционально. Данное положение можно, пожалуй, назвать "диктатурой", покоящейся на использовании эмоциональности масс" (Вебер 1990 : 680). А.А.Богданов вообще считал, что "значение слов в авторитарных идеологиях всегда было решающим: слова — это именно то, в чем верховные авторитеты себя выражают, и потому только слова бесспорны, а правоверующего можно узнать только "по исповедании", то есть открытому признанию надлежащих словесных формул" (Почепцов 1998 : 24). Но это ведет к когнитивному расщеплению субъекта, которое на поверхности языка предстает как более или менее удачная метафора, приложимая к сумме жизненных примеров, в которых проявляются те или иные психические отклонения, формирующие "практически здоровую" человеческую личность. Стоит обратить внимание на то, что современные политические деятели России вообще не ассоциируют ум, дух, нормальную психику с головой. Признания — автобиографические и автопортретные — В.И.Новодворской и А.И.Лебедя — наглядное тому подтверждение. «Меня били головой об машину, а в машине бросили на железный пол и били об него... Моей головой пересчитали все ступеньки лестницы, ведущей в фойе... Дали и Изольда рассказали потом, что меня били ногами семь или восемь мхедрионовцев, причем в основном по голове; судя по тошноте, боли в глазах, слабости, было сотрясение мозга... Комиссия установила мою полную невиновность (то есть вменяемость и несокрушимое психическое здоровье)» (Новодворская 1998 : 169, 172, 304, 243). «Хорошо помню, как сделал одно сальто и начал крутить второе, но тут помешал пол — удар был такой сильный, что я потерял сознание. Очнулся в госпитале с сотрясением мозга... Я проспал кряду 14 часов, а когда проснулся, был действительно здоров, как бык» (Лебедь 1995 : 3031, 148). Предложим две метафоры, описывающие два разных (или одного расщепленного?) типа речевого имиджа политика: политик-фраза и политик-текст. Чем запоминается нам политик? Хлесткой, удачной, своевременной, актуальной, отвечающей "чаяниям народа" фразой. Каждая кухарка должна научиться управлять государством (В.И.Ленин). Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее (И.В.Сталин). Мы вам покажем кузькину мать! (Н.С.Хрущев). Спасибо, партия, за это! (Л.И.Брежнев). Лягу головой на рельсы, если цены будут повышены (Б.Н.Ельцин). Мы хотели как лучше, а вышло, как всегда (В.С.Черномырдин). Мы их в сортире замочим (В.В.Путин). Фразы — это то, что остается в культурной памяти нации надолго (Душенко, 1996). Что не запоминается, что вызывает отторжение? Тексты. Большие по объему. Сложные по структуре. Михаил Жванецкий как-то обронил: "Политическая карьера Егора Гайдара закончилась в тот момент, когда он произнес с трибуны "отнюдь". Но и сам Е.Т.Гайдар, предъявляя свой автопортрет честно скажет: «Мой привычный жанр — статьи для издания тиражом до 500 экземпляров, сугубо профессиональные и малопонятные для не посвященных в тонкости экономики. И вообще, нигде не чувствую себя так уютно, как в библиотеке, абсолютно не жажду избыточного общения с людьми...» (Гайдар 1997 : 45). Ошибкой М.Горбачева и Г.Попова, Е.Гайдара и А.Чубайса стало, в том числе, в формировании имиджа то, что они говорили текстами. Выигрышем в формировании (в частности) имиджа Б.Ельцина и В.Черномырдина, А.Лебедя и В.Путина стало то, что они говорили фразами. Это чутко улавливается журналистами, профессионально связан- ными с феноменом фразы vs. текст: "... но вот и Егор Тимурович стал выражаться проще, а выпадающее из рук Гайдара знамя подхватывают записные патриоты. Верно, им пока не по зубам "контррегрессивные субъекты социальной манипуляции", но спроворить что-нибудь эдакое вроде импичмента и прецедента — всегда готовы! А иной для преНцеНдента (и-ээх, широкая русская душа!) двух лишних "Н" не пожалеет" (Евг.Раменский. Наш новояз явился англофеней. ЛГ. 24.06.98. С.10). За каждым текстом стоит языковая личность, структурированная, по предположению Ю.Н.Караулова, тремя уровнями: вербальносемантическим, когнитивным и прагматическим. Ю.Н.Караулов отмечал в свое время, что в исследовании возможно использование как достаточно протяженных текстов, так и достаточным может стать не обязательно связный текст, но набор речевых произведений отрывочного характера, реплик в диалогах и различных ситуациях, отдельных высказываний, в пределе — слово в его ассоциативных полях (Караулов 1989; РАС 1994). Но почему нам нравятся, запоминаются фразы, почему нам импонируют политики, рубящие правду-матку фразами — как можно более короткими, но настолько вербально-семантически и семиотически емкими-объемными, что они заменяют тексты — длинные речи. Почему "народ" не воспринимает текст, почему "отторгает" такого политика? Существует старый анекдот советских времён: После своего выступления Брежнев набросился на референта: - Я заказывал вам речь на 15 минут, а она продолжалась целый час! - Леонид Ильич, так там же были четыре экземпляра... Причина, по нашему мнению, состоит в том, что особенностью текстов, продуцируемых политиком нашего техногенного общества, является их создание по основанию отчуждения, формализации коммуникативных практик. Это непосредственно следует из того, что в культуру ХХ века "встроены" центры аналитики и исполнения решений, метатехнические по своей сути. Именно они "виновны" в том, что тексты становятся отчужденными и друг от друга, и по способу удержания в культуре, и по коммуникативным тактикам в отношении закрытости и открытости текстов. А это ведет к тому, что, если мы посмотрим на развитие цивилизационного кода с точки зрения формализации и отчуждения его текстов, то отчетливо заметим своего рода манию специализации (ср. приведенное выше самоописание Е.Гайдара), когда в рамках одних и тех же культурных блоков создаются тексты, субъекты которых не в силах коммуницировать друг с другом несмотря на одинаковый образовательный уровень, профессию, социальное положение. Чего же ожидать, если эти три составляющие вообще оказываются разноплановыми? Создание текста в конце ХХ века привело к еще большому разобщению не связанных общей коммуникативной стратегией людей — больших и малых социальных групп, к деструкции метатекста общенационального культурного знания (Мешков 1999). На этом фоне фраза, безусловно, выигрывает, ибо в диалоге (политик — аудитория) имеет значение интенсивность общения, частота обращения людей друг к другу. С когнитивной точки зрения именно речевые элементы минимальной структурно-системной протяженности занимают большое место в структуре коммуникативного механизма. Это обнаруживается уже в том, что семантическая информация хранится в долговременной памяти в форме словесного материала (Когнитивная... 1986). Прагматически же сам политик, формируя свой автопортрет — автоимидж, определяет, каким ему предстать перед аудиторией: политиком-фразой или политикомтекстом. Безусловно, это происходит зачастую не всегда рефлектированно. Речевой автопортрет политика вырабатывается только в результате социальных процессов, то есть является по происхождению социальным конструктом. Существование речевого автопортрета — автоимиджа обусловлено существованием языка. Он (имидж политика) живет в рамках языковых форм и норм как квинтэссенция культурного опыта человечества, пользуясь при этом своим субъективным языком, языком личностных смыслов. Автопортрет является объективным выражением психологического "я" личности политика, управляемым, с одной стороны, законами и нормами речи, с другой стороны — психологическими механизмами памяти. Вот почему мы можем наблюдать безусловное большинство и приоритетность политика-фразы в современной российской культуре. Борис Немцов: «Тяжело и противно говорит слова, в которые не веришь. Я стараюсь этого не делать.. Выступаю публично каждый день. Речи сам себе в полном объеме никогда не пишу. И никто другой для меня не пишет: спичрайтеров у меня нет. Делаю это из принципиальных соображений. Экспромты в выступлениях особенно удаются тогда, когда они тщательно продуманы заранее. Но бывают иногда и чистые экспромты. Я считаю, что наиболее легко мне удается диалог. Вопрос — ответ. Вообще я никогда не утруждаю аудиторию длинными речами. Длинно говорят, когда нечего сказать» (Немцов 1997 : 142). А.Коржаков: «В моем выступлении, наоборот, были приведены только конкретные факты: число, время, передача, цитата... В зале суда, на заключительном заседании я произнес короткую речь...» (Коржаков, 1997 : 328, 392). Интересная автохарактеристика и тем самым создание речевого имиджа политика-не-текста А.Лебедем методом "не делать так": «Я произнес короткую речь... Познакомился я с парнем откуда-то с Кубани, хоть и пол-лаптя по карте, а все же земляк. Парень крепкий, веселый, несколько излишне болтливый, ну, у каждого свои недостатки... Говорить он умел долго и со вкусом, и всегда без бумажек. Для меня, по характеру молчаливого, это казалось верхом человеческого разума, а само это искусство речи — непостижимым... Говорил все сорок минут мой визави, причем говорить в манере, присущей М.С.Горбачеву: на третьей минуте нить разговора полностью теряется, и забываешь, о чем говорилось на первой; я никогда ни перед кем не терялся, у меня хорошая память, но как я потом ни пытался вспомнить, что же он говорил, мне это не удавалось; это какое-то особое, высшее, недоступное мне искусство болтовни...» (Лебедь 1995 : 20, 27, 216, 389). И как бы в оппозиции этим "удачливым" политикам-фразам приведем пример автопортрета "неудавшегося" политика-текста (о Е.Гайдаре мы сказали выше), а именно В.Новодворской: «Выходя из такой комы, я лихорадочно писала статьи... В это время со свежими силами я изготовила кучу памфлетов (о новой конституции, о советской прессе, о КГБ, об СССР, даже не помню, еще о чем, но их было штук семь-восемь)... Помню свою лекцию "Что мы отмечаем 7 ноября?". В сей праздничный день за хорошо накрытым столом. Но рассказала я про родной Союз такие страсти, что бедные гости утратили аппетит, не доели и не допили... Здесь начинается моя вторая "болдинская осень". Я настряпала кучу новых памфлетов...» (Новодворская 1998 : 98, 104, 122, 255). Метафизическое расщепление политика-субъекта на политика-фразу и политика-текст позволяет, помимо выявления констант и таксономий, подойти к прогностике: выигрыша — проигрыша политического деятеля, лидера в рамках отступающей, наступающей, подступающей его и к нему семиосферы. Ведь и автопортрет и автоимидж политического деятеля, как он предстает публике, трехпланов по своей сути. В треугольнике — внешнее (обличье) — значение — смысл, первое овнешняется в воспоминаниях, представляющих собой единство пространственновременных характеристик ситуации, раскрывающейся в речи в соответствии с лингвистическими правилами языка. Речь надстраивается над чувственностью опыта, создавая схематизированные и оречевленные образы памяти — памяти индивида и памяти коллектива. Память же автопортрета представляет собой уникальную психологическую структуру, являющуюся одновременно и когнитивной, и личностномотивационной. Личностная вовлеченность в творческую деятельности и когнитивная зрелость для решения новых задач — два необходимых условия успешного формирования и воплощения автопортрета. Литература Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. Гайдар Е.Г. Дни поражений и побед. М., 1997. Душенко К.В. Русские политические цитаты от Ленина до Ельцина. М., 1996. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989. Когнитивная психология. М., 1986. Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. Лебедь А.И. За державу обидно. М., 1995. Меликов В.В. Введение в текстологию традиционных культур. М., 1999. Немцов Б.Е. Провинциал. М., 1997. Новодворская В.И. Над пропастью во лжи. М., 1998. Почепцов Г.Г. История русской семиотики до и после 1917 г. М., 1998. Русский ассоциативный словарь: В 6 кн. Кн. I. М., 1994. (РАС) М.Р.Желтухина (Волгоград) Волюнтативная функция комического в политическом дискурсе В связи с тем, что комическая интенция в политическом дискурсе отражает основную функцию комического в политическом дискурсе, необходимо выявить функциональную специфику видов комического в политическом дискурсе. Для этого рассмотрим, как соотносятся функции языка, политического дискурса и комического. Функции языка – проявление его сущности, его назначения и действия в обществе, основные его характеристики (Слюсарева, 1998: 564565). Разными лингвистами выделяются различные функции языка в зависимости от подхода к объекту изучения. На основании семиологического принципа различаются экспрессивная (функция выражения, соотносимая с говорящим), апеллятивная (функция обращения, соотносимая со слушающим), репрезентативная (функция сообщения, соотносимая с предметом, о котором идет речь) (Бюлер). В свете коммуникативной теории языковыми функциями называют коммуникативную, экспрессивную, эстетическую (Мартине) или экспрессивную, конативную, референтивную, фатическую, метаязыковую и поэтическую (Якобсон) функции и др. Базовыми функциями языка являются коммуникативная (средство общения), когнитивная (средство познания), эмоциональная (средство выражения чувств и эмоций) и метаязыковая (металингвистическая). С базовыми функциями языка соотносятся его частные функции. К коммуникативной функции относятся фатическая (установление контакта), конативная (усвоения), волюнтативная (воздействия), аккумулятивная (хранения традиций культуры и истории народа) и др. С когнитивной функцией совмещаются функции познания и овладения общественно-историческим опытом и знаниями, оценки, денотации (номинации), референции, предикации и др. С эмоциональной функцией связаны модальная и креативная (выражение творческих потенций) функции. Креативная функция коррелирует в разных научных областях с когнитивной функцией, но наиболее полно реализуется в художественной литературе, особенно в поэзии (поэтическая функция). Общеязыковые функции специфически преломляются в политическом дискурсе. К основным функциям политического дискурса Р. Водак относит 1) персуазивную (убеждение), 2) информативную, 3) аргументативную, 4) персуазивно-функциональную (создание убедительной картины лучшего устройства мира), 5) делимитативную (отличие от иного), 6) групповыделительную (содержательное и языковое обеспечение идентичности) (Wodak & Freistritzer, 1989). Некоторые из общеязыковых функций реализуются в функциях комического. Комическое полифункционально. К функциям комического, характерным для всех его видов, относятся такие функции, как эстетическая, социально-критическая, (само)разоблачительная, (само)презентирующая, идентифицирующая, защитная (освобождающая от страха), воспитательная, саморегулирующая, креативная и др. (Zijderveld, Аристотель, Фрейд, Симонов, Карасев и др.) Разновидности комического (юмор, ирония, сатира, сарказм) имеют не только признаковую, но и функциональную специфику. Ирония, сатира и сарказм выполняют обличительную функцию. Гармонизирующая функция отражает функциональную сущность юмора и иронии. Что касается манипулятивной функции, то здесь нужно оговориться, что, в принципе, каждый вид комического может способствовать манипулированию политическим сознанием носителей языка, однако нам представляется, что ирония и сарказм в большей степени и юмор в меньшей обладают такой возможностью. Ирония искажает истину, вуалирует мысли, делает так, что не всегда понятно, говорит человек в шутку или всерьез. Сарказм, благодаря безапелляционным и резким высказываниям, часто заставляет адресата поверить в истинность произнесенного. Функции комического в политическом дискурсе являются конкретизацией общеязыковых функций. В политическом дискурсе комическое сублимирует физическую агрессию, способствуя осуществлению вербальной агрессии. Частые откровенно агрессивные грубые выпады немецких и русских политиков в адрес оппонента, переходящие в цинизм, не являются предметом нашего исследования. Комическое нужно политику не столько для того, чтобы развеселить, удивить, раздобрить слушателей, а чтобы властвовать их умами и чувствами, унижать, устрашать, усмирять и т. д. Опытные политики активно и намеренно используют различные виды комического также для оживления своей речи и маскировки поставленных целей. В результате анализа фактического материала установлено, что к основным функциям комического в политическом дискурсе относятся агональная, гармонизирующая, волюнтативная и характеризующая функции, которые коррелируют с такими базовыми стратегиями политической коммуникации как создание и снятие конфликта. В данной статье рассмотрим волюнтативную функцию комического в политическом дискурсе. Волюнтативная функция комического заключается в том, что оно способствует воздействию на политические взгляды и установки. Посредством комического политик привлекает внимание слушающих к своим словам, аргументирует свою точку зрения или манипулирует их сознанием. 1. Фасцинативная функция комического связана с оказанием эмоционального воздействия на адресата. Комическое используется для того, чтобы приковать внимание к персоне политика, к политической проблеме, всколыхнуть чувства, настроить на нужный лад с целью манипулирования политическим сознанием. Примером реализации фасцинативной функции комического в политическом дискурсе является отрывок начала речи М.Штюрмера на Европейском форуме в Альпбахе: Der erste Fünfmarkschein der Bundesrepublik Deutschland war auch ihr schönster: Eine nackte Frau mit wippenden Brüsten reitend auf einem weißen Stier. Europa ist fülliger geworden, der weiße Stier wurde ein goldenes Kalb. Das bedeutet für die Zukunft der Europäischen Nationalstaaten nicht nur Gutes. Zu den Ursachen zählt das zähe Überleben der Nationalstaaten, zu den Folgen die Schwierigkeiten der Osterweiterung nach "Amsterdam". Endlich geht es statt der vergilbten Visionen um die Strategien vernünftigen Entscheidungshandelns. "Prescriptions" wie mein Freund Ambassador Robert Blackwill die Großdenker zu ermahnen pflegt. (EFA, 25.08.1997) Сатира создается за счет намеренного яркого метафорического сравнения Европы с белым быком и золотым тельцом (Europa ist fülliger geworden, der weiße Stier wurde ein goldenes Kalb). Кроме того, этому способствует использование аллюзии (изображение на первой немецкой пятимарковой банкноте обнаженной женщины с раскачивающимися грудями, скачущей на белом быке: Der erste Fünfmarkschein der Bundesrepublik Deutschland war auch ihr schönster: Eine nackte Frau mit wippenden Brüsten reitend auf einem weißen Stier.; ein goldenes Kalb – библ. золотой телец (изображение идола: описано во второй книге Моисея в Ветхом завете, предводителя израильтян при массовом исходе из Египта, которому бог на горе Синай передал закон для его народа), das Goldene Kalb anbeten – поклоняться златому тельцу, der Tanz um das Goldene Kalb – поклонение золотому тельцу). 2. Аргументативная функция комического проявляется тогда, когда политик обладает остроумием и умело применяет комическое для аргументации основных положений своих речей. Поскольку природным остроумием обладают не все политики, они нередко прибегают к заимствованному комическому, то есть апеллируют к прецедентному тексту: анекдоту, шутке, афоризму и др. Данная функция реализуется в тактиках, выделяемых по принципу вида прецедентного текста, используемого для аргументации положений речи политика, а именно: в тактиках апелляции к анекдоту и апелляции к афоризму. 1) Тактика апелляции к анекдоту Тактика апелляции к анекдоту комического заключается в том, что политик для аргументации чего-либо в своей речи прибегает к анекдоту. В качестве иллюстрации использования комического в основной части политической речи мы предлагаем фрагмент речи русского политика Е. Паниной, посвященной теме В. Черномырдина. Панина Е. В., депутатская группа "Народовластие": Вы говорите: давайте снизим налог на прибыль в два раза. Какая прибыль? Слушайте, где вы увидели прибыль у предприятий? Да её давным-давно уже нет, даже у тех, которые работают. Все съедается теми поборами, которые были установлены вашим правительством, тарифами в первую очередь на топливно-энергетические ресурсы, к которым вы имеете непосредственное отношение. Это или полная оторванность от реальности, или сознательный обман. Знаете, как в анекдоте. Во время войны приходят к крестьянину бандиты: "Дед, быка отдашь?" "Отдам, хлопцы". "Дед, а корову отдашь?" "Отдам, отдам, хлопцы". "А козу?" "А козу – нет". "Что же ты, дед, быка отдаешь, а козу не хочешь?" "Так быка и коровы у меня нет, а коза есть". (СЗ, № 199 (341), 7.09.1998) Е. Панина использует комическое для привлечения внимания аудитории, для яркости своей аргументации с целью вызвать смех адресата и дискредитировать В. Черномырдина как кандидата на пост премьерминистра России. Сарказм создается посредством апелляции к прецедентному тексту (анекдоту) при сравнении современного положения промышленных предприятий и жизни крестьянина во время войны. 2) Тактика апелляции к афоризму Данная тактика состоит в том, что политик прибегает в своей речи к использованию афоризмов для аргументации своих положений. Реализация аргументативной функции комического наблюдается в тактике апелляции к афоризму за счет несоответствия пресуппозитивной и ассертивной частей высказывания А. Лебедя, который утверждает следующее: Русских нет. Есть хорошо забытые евреи и плохо отмытые татары. (МК, 30.04.1998) Комическое создается за счет языкового обыгрывания известного афоризма Новое – это хорошо забытое старое. В основной части немецкой политической речи В.Цейтльманна (ХДС/ХСС) о двойном гражданстве в Германии тоже актуализируется аргументативная функция комического в тактике апелляции к афоризму: Wer zwei Pässe hat, hat natürlich zwei Möglichkeiten. Er kann wirklich – wie Herr Schäuble gesagt hat – Rosinen picken. Es gibt genügend praktische Fälle, die das zeigen; es gibt genügend Menschen, die sich darauf berufen. (TV, 12.11.1998) Сатиричность замечания В.Цейтльманна создается за счет апелляции к афоризму В.Шойбле. Комическое реализуется путем метафорического переосмысления разговорного фразеологизма (sich (D) die Rosinen aus dem Kuchen klauben, picken – букв. выбирать, выковыривать изюм из пирога – укрывать себе лучшие куски, снимать сливки). 3. Манипулятивная функция комического состоит в манипулировании политическим сознанием адресата за счет создания неопределенности, неоднозначности, абстрактности. Комическое используется с целью отвлечения адресата от сути высказывания адресанта. Манипулятивная функция способствует реализации конфликтной стратегии в тактиках неопределенности, допущения, "вычеркивания"/ "неупоминания" и конфликторазрешающей стратегии в тактиках снятия неопределенности, обещания. 1) Тактика неопределенности Данная тактика заключается в том, что комическое позволяет политику создать неопределенность, усилить ее за счет двусмысленности высказывания с целью манипулирования сознанием. Так, например, это наблюдается в высказывании Б. Ельцина: Нам надо губернаторов прижать к себе. Покрепче к сердцу. (АИФ, апрель, 1998, № 14) В данном случае комическое возникает путем столкновения значений глагола прижимать (нажав, прислонить, придавить к чему-либо; притеснить, то есть ограничить кого-либо в правах и действиях) и словосочетания прижимать к сердцу или к груди (относиться к комулибо с расположением, интересом, вниманием и заботой). Рассуждение Б. Ельцина проникнуто неопределенностью, которая не снимается ни в контексте, ни в общественно-политической ситуации. При этом неопределенность демонстрирует либо не вполне отчетливое представление президента о своих действиях, либо сознательное вуалирование своего намерения по отношению к губернаторам и стоящим за ними регионам. Ироничность данного высказывания заключается в том, что мы можем только предполагать, какой смысл вкладывает Б. Ельцин в свои слова: или подавить губернаторов, лишить их прав и инициативы, заставить слепо проводить политику, диктуемую центром, или поддержать их, помочь им осуществить задуманное, позаботиться о них как о родных. Возможен и третий вариант, а именно: политика кнута и пряника, основанная на смене поощрений и наказаний в оценке проводимой губернаторами политики. 2) Тактика снятия неопределенности В отличие от тактики неопределенности, тактика снятия неопределенности состоит в том, что комическое раскрывает значение высказывания за счет использования идентифицирующих признаков предметов и явлений в определенном контексте. Предмет и явление, как правило, прямо не называются, что способствует реализации манипулятивной функции. Например, слова А. Лебедя понятны всем носителям русского языка, которые в курсе политических событий в стране: Наша общая рыжая радость. (КП, 06.03.1998, № 38) Несмотря на абстрактность высказывания А. Лебедя, всем ясно, что речь идет о вполне конкретном человеке А. Чубайсе. Сильно иронизируется слово радость, так как А. Чубайс для народа таковой не является из-за своей деятельности (ваучеризации, приватизации и т.п.). Расшифровать смысл сказанного помогают существенные детали описания этой радости: рыжая по цвету волос, общая, то есть известная всем, так как постарался он для всех "на славу", наша, то есть российская. Метонимический перенос "абстрактное понятие, чувство – человек, вызывающий это чувство", усиленный конкретизирующими при- лагательными общая, рыжая и притяжательным местоимением наша, создает комический эффект, снимающий неопределенность. При этом А. Лебедь оперирует нейтральными словами, за исключением слова радость с положительной коннотацией, с целью добиться прямо противоположного эффекта, вызвав посредством иронии негативную эмоцию у адресата вследствие ассоциации рыжего цвета с цветом волос А. Чубайса. 3) Тактика допущения Реализуя манипулятивную функцию комического, политик в тактике допущения сначала как бы соглашается с мнением оппонента, а потом сам или вместе с адресатом приходит к тому, что это мнение неверно. Тактику допущения использует А.Макашов: Если Макашов бандит, то и Старовойтова бандитка, и Шейнис бандит. (КП, 3.02.1998, № 20) Сарказм усиливается употреблением экспрессивных, эмоционально окрашенных слов бандит, бандитка из разговорного лексикосемантического пласта в соседстве с именами политических деятелей, которые не могут быть бандитами, так как имеют другой социальный статус. 4) Тактика "вычеркивания"/ "неупоминания" Тактика "вычеркивания"/ "неупоминания" (Михальская, 1996: 72-91) состоит в том, что политик включает кого-либо в свой дискурс в качестве комического объекта, исключая его из общества говорящих на "сильном" языке. Политик превращает другого политика или социальную группу в пассивный объект манипулирования. Так, Г.Зюганов, прибегая к тактике "вычеркивания", охарактеризовал итоги президентских выборов в России следующим образом: Вы обратили внимание, как голосовали за Б. Ельцина? "Бутырка" почти в полном составе. Психбольницы почти в полном составе! (АИФ, 06.1996, № 26) Г.Зюганов, умалчивая основную часть электората, которая еще голосовала за Б. Ельцина, подчеркивает, что только умалишенный мог отдать за Б. Ельцина свой голос. С другой стороны, не упоминается, за кого еще голосовали названные группы людей. Создается впечатление, что большая часть населения страны пребывает в бутырках и в психбольницах. Едкий сарказм лидера коммунистов "лишает" президента права голоса, унижает политического противника. Комическое достигается за счет сообщения полуправды, умалчивания реальной обстановки. Кроме того, очевиден намек на сходство качеств президента и его электората, так как обычно голосуют за "своего". Все это способствует реа- лизации манипулятивной функции комического в русском политическом дискурсе. Речь министра иностранных дел И. Фишера исключает посредством комического из общества говорящих на сильном языке бывшие правящие партии ХДС/ХСС, СвДП: Für uns wird es ganz entscheidend sein, dass die Frage der Finanzstruktur des kommenden größeren Europas jetzt gelöst wird. Es wird unendlich schwierig. Die ersten Gespräche in Brüssel haben gezeigt, dass alle Länder ihre jewеiligen nationalen Interessen vertreten. (Zuruf von der CDU/CSU: Das ist nichts Neues!) Das Neue ist, dass Sie in der Opposition sind. Das ist für mich sehr wichtig. (SB, 10.11.1998, Pp 14/3) Комическое создается в смеховой реакции и комической интенции "вычеркивания" И. Фишера в ответ на реплику ХДС/ХСС: Das ist nichts Neues! Опровержение с использованием слов предыдущего оратора (Das Neue ist, dass…) и следующая затем расшифровка (…dass Sie in der Opposition sind. Das ist für mich sehr wichtig.) реализуют саркастичность и манипулятивную направленность слов И. Фишера. 5) Тактика обещания Данная тактика заключается в том, что давно ожидаемое аудиторией и обещаемое политиком оглушает ее, притупляет ее бдительность. Это способствует реализации манипулятивной функции комического. Тактика обещания активно применяется в политическом дискурсе теми политиками, для которых главное быть избранным, добиться поставленной цели, получить власть, а не соблюдение норм этики и морали. В результате достижения власти указы обычно отменяются, обещания не исполняются. Если у народа возникает недоумение по этому поводу, политик удивляется и не признает своих обещаний, либо, в лучшем случае, извиняется и говорит, что не получилось. А. Лебедь предлагает свой способ исправления сложившейся политико-экономической ситуации: Многие хотят рыбку получить. Маленькую, но каждый день. А я хочу дать каждому удочку. Сиди дергай. Сколько хочешь и можешь. (МК, 30.04.1998) А. Лебедь реализует комическое в тактике обещания: если меня выберут, то будет следующее… Комическое с целью манипуляции политическим сознанием адресата создается путем метафоризации общественно-политической ситуации, сравнения рыбы с продуктами питания, удочки с программой А. Лебедя по ликвидации безработицы… Эти ассоциации очень яркие и смешные, так как нарушается пресуппозиция здравого смысла, поскольку в сложившейся ситуации невозможно обеспечить всех работой, а если и возможно, то работа не будет приносить желаемого достатка. Как показал анализ фактического материала, волюнтативная функция комического проявляется в таких разновидностях, как фасцинативная, аргументативная и манипулятивная функции. В обеих лингвокультурах ее реализуют все виды комического. Для русских политиков в большей степени, чем для немецких, характерно использование иронии и сарказма с целью манипуляции политическим сознанием. Литература Wodak R., Freistritzer G. Fachsprache und Jargon: Zur Textsorte "Parteiprogramm" // Fachsprache und Kommunikation: Exsperten im sprachlichen Umgang mit Laien. Wien, 1989. Слюсарева Н.А. Функции языка // Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. М.,1998. Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительной риторике. М., 1996. В.Б.Кашкин (Воронеж) Кого класть на рельсы? (К проблеме авторства в политическом и рекламном дискурсе) Наш страх – их гипноз! Их гипноз – наш страх! (Ф.Искандер. Кролики и удавы) Нередко, рекламируя того или иного кандидата в депутаты или на какой-либо иной государственный пост, говорят «Он отвечает за свои слова», «Он – ответственный человек», «Он слов на ветер не бросает: если что – ляжет на рельсы». Представляя товар, также утверждают «Наш продукт вполне надежный», «Фирма отвечает за качество своих товаров», «Если что – вернем деньги». Рано или поздно встает вопрос о реальной ответственности за сказанные (или иногда не сказанные, но подразумеваемые) слова. Кто ответит за отравление рекламируемым продуктом или кого, в конечном итоге, следует положить на рельсы? Хочется надеяться, что это не столь часто происходит в рекламном дискурсе, в политическом же – практически всегда. Определение авторства текста (речевого произведения) в сфере перлокутивных последствий перерастает из филологического в политический или даже в юридический вопрос. Проблема авторства в сфере политического дискурса проявляет себя часто именно как проблема ответственности за слова, звучащие в поли- тическом дискурсном пространстве. Кто же готов брать на себя ответственность за слова? Весьма простой ответ на этот вопрос: ну конечно же, автор этих слов, или, говоря в терминах теории коммуникации, отправитель сообщения, адресант. Вспомнив формулу Х.Лассвелла (who says what to whom in which channel with what effect) мы должны определиться с позицией who в этой коммуникативной модели – и автор будет найден. Но все не так просто: ведь большинство рекламных текстов (в том числе и в политической рекламе) выглядят как тексты без автора. Достаточно редко можно встретить предвыборную листовку или плакат, подписанные кем-то. Разумеется, можно построить многоярусную модель коммуникации и в этом случае, считая отправителем политическую организацию, ее лидера, или (что, может быть, ближе к реальности) спичрайтеров и имиджмейкеров, или даже ‘спонсоров’, заинтересованных в успехе этой организации или этого лидера. Линейная модель коммуникации (или даже переработанная Якобсоном функциональная модель) бóльших возможностей не дает. В то же время, сознание наивного пользователя языка воспринимает коммуникационный процесс именно как передачу информации от одного реального и единичного коммуниканта другому (другим). Реальность массовой коммуникации, мифологичность сознания ее участников, сознательное поддержание выгодных властям мифов бойцами современного ‘невидимого фронта’ приводят к тому, что коммуникативный процесс не может не восприниматься и воспринимается его участниками через призму мифологем (слова обозначают вещи и явления действительности, информация передается от одного коммуниканта другому и т.п., а отсюда – зря не будут в газетах писать; он ведь сам говорит, что он за народ; я сама по телевизору видела, значит правда! и т.п.). Создается и мифологизированный образ отправителя как корпоративного, так и псевдоиндивидуального (Партия сказала; Президент отвечает на письма простых американцев). Соучастники политической и экономической коммуникативной среды, олицетворяя корпоративного отправителя и персонифицируя партийный дискурс в лице лидера, входят в конвенцию, согласно которой мифологемы принимаются за реальных коммуникантов. В то же время, использование деятельностных моделей дискурса (экономика лингвистических обменов Бурдье, критический дискурсный анализ Ферклафа и т.п.), диалогического подхода позволяет в бóльшей степени учесть разнообразные факторы, определяющие речедействие в политическом дискурсе, ‘трение слова о внесловесную среду’ (М.М.Бахтин). При любой степени ‘массовости’ как со стороны источ- ника сообщения, так и со стороны получателя, выясняется, что ответственным как за создание текста, так и за конечную его интерпретацию всегда является конкретный пользователь языка, индивид со всей его включенностью в языковую и социальную среду. Основные аспекты концепции П.Бурдье связаны с признанием существования разных языков и разного права на речь – отсюда возможность цензуры и квази-цензуры, т.е. узурпации преимущественного права говорить в той или иной среде и ситуации (Я, как президент, со всей ответственностью заявляю), сообщать новости (ведь2 в газете же написано!), выносить суждения (Кто я такой, чтобы судить, а они там вверху лучше нас знают); трех видов капитала: экономического, культурного и символического, и – что самое главное и иногда опасное – возможности их взаимной конвертации; политический лидер или продвигающая продукт на рынок фирма стараются приобрести максимальный символический капитал не ради искусства: корпоративный имидж фирмы или государственный пост позволяют легче пополнять капитал первого типа; лингвистического рынка, где символический товар позволяет получить прибыль, отсюда – различные стратегии поведения на этом рынке, связанные с различным статусом в разделении символической власти, различным правом на речь (агрессия; снисхождение; пока редко наблюдаемое взаимопонимание и взаимодействие – как писал О.Розеншток-Хюсси, мы должны ‘говорить, чтобы выжить’; и совсем уж фантастическое – возвышение адресата отправителем сообщения). Приемы осуществления целей разнообразны: агрессивное навязывание лексики и фразеологии, а вместе с этим – мировоззренческого блока (развитой социализм, антитеррористическая операция и др. эвфемизмы на службе власти (ср. Кочкин, 1999: 31-32)), лишение слова как агрессия (ср. Шейгал, 1999: 146) вплоть до прямой или косвенной цензуры, снисходительный дискурс ‘начальника’ (родненькие вы мои – в устах генерала по отношению к раненым солдатам; мэр французского города По, обращавшийся к избирателям на местном диалекте – пример П.Бурдье (Bourdieu 1991: 68-69)), мимикрия функций и участников коммуникации ‘ведь’ – один из типичнейших маркеров наличия мифологемы в поведении индивида. Типичны также такие признаки мифологизированного дискурса как вера в ‘магию печатного слова’ (Что написано пером – не вырубишь топором), в правдивость визуального образа (Своими же глазами видела! Здесь еще один маркер – же), инклюзивное и эксклюзивное мы в автореферентном дискурсе (Нам такие не нужны!) и др. 2 (воронежские цыганки уже не спрашивают: Маладой, спрасить можна? – чистая фатика, испрашивание разрешения на начало общения – вводный вопрос теперь звучит так: Как проехать на автовокзал?; это особенно умиляет в устах цыганок, промышляющих в этом городе всю свою жизнь: агрессивное начало коммуникации уже не предполагает испрашивания разрешения, агрессивная фатика здесь притворяется жалобным вопросом или просьбой). Одним из видов мимикрии является подмена автора. Обратимся к текстам рекламных видеороликов чайного торгового дома «Гранд»: Один из крупнейших поставщиков чая в Россию продолжает свой рассказ об этом замечательном напитке (здесь еще подмена реального референта, которым в любом рекламном тексте является продукт или предприятие) – речь ведется от ‘постороннего’, от третьего лица, только потом появляется первое, причем не самостоятельно, а ‘в рамке’ интервью. Еще один, более ‘древний’, пример: Аппарат Жиллетъ – благодарнейший подарок к Пасхе. Легкое, быстрое и безопасное бритье. Результатъ научной конструкции. Поразительна простота руки и сгибаемые клинки съ возможностью перестановки для всякой бороды – это реклама Жиллетт из Нивы 1913 года – Одинъ изобретатель и экспертъ говоритъ объ аппаратъ для бритья Жиллетъ: «Поражаетъ меня простота; согнутая предохранительная дужка...» Реальный отправитель рекламного сообщения не стремится показать себя, прибегая к мимикрии под представителя типичного получателя, либо авторитетного эксперта, либо оформляя свое послание как описание или нарратив в третьем лице. Подмена автора иногда производит такое же впечатление, как и хищный дискурс персонажа Дж.Р.Р.Толкина, ‘большой скользкой твари’, который к себе обращался на ты, а к собеседнику – в третьем лице, ‘на он’. А вот фрагмент из дискурса в другой среде: Обращение к средствам массовой информации (заголовок). Каждый имеет право и должен знать об этом (слоган). Великие перемены происходят ныне, на пороге XXI века...Но как это и было всегда, В ПЕРЕЛОМНЫЕ, КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТЫ, НА СТЫКЕ ЭПОХ, КОГДА НАСТУПАЕТ ПОРА ПОДНИМАТЬ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ, ПРИХОДИТ УЧИТЕЛЬ – ВЕЛИКИЙ ДУХ, НАСТАВНИК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА... СЕГОДНЯ ОБ ЭТОМ НАПОМИНАЕТ СЛОВО ВИССАРИОНА... Это – призыв ко всем нам идти по пути Света... Виссарионом указываются сроки великого Перехода, а также даются законы и правила вхождения человека в Новую эпоху. НАШ ПРИЗЫВ ОБРАЩЕН КО ВСЕМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Наиболее откровенна в указании авторства текста обращения предпоследняя фраза, в которой смелость и откровенность доходят даже до употребления пассивного залога с указанием деятеля. В остальных случаях некие мы (наш призыв) никак не раскрываются. Не удивительно и отсутствие подписи или каких-либо иных реквизитов религиозной ‘фирмы’ на этой листовке. Зато в избытке представлены призывы к возможному получателю и апелляции к мифологемным авторитетам, призванные его убедить: наука, эволюционная спираль (эта ссылка в особенности эффективна в стране, ‘ушибленной’ советским брэндом марксизма), человечество, планета, стык эпох (излюбленная многими и на бытовом уровне апелляция к мифологеме временнóй границы) и т.п.. Но убедить адресанта можно только в том случае, если он разделяет эти мифологемы. Как утверждают У.Матурана и Ф.Варела, феномен коммуникации зависит не от того, что передается, но от того, что происходит в получателе (Maturana & Varela, 1987(1984): 212). Выражение ‘передача информации’ – всего лишь неудачная метафора: язык не передает информацию, его функция заключается в установлении между коммуникантами консенсуальной сферы взаимных действий, основанной на взаимно разделяемой референции. Политические коммуниканты объединяются именно по признаку общей референции, поддерживая эту хрупкую консенсуальную сферу многократным повторением дискурса (в этом смысле можно даже говорить о жанре политической молитвы или заклинания). Реальность политического дискурса, как видим, в бóльшей степени соответствует концепции биолога (и когнитивного терапевта) Матураны, нежели механистической модели коммуникации ‘через телефонную трубку’, идущей от телефонных проблем 40-50-х годов. А из своей концепции Матурана делает и такой вывод: никого нельзя рациональным образом убедить в том, во что он до этого сам – в неосознанной форме – не верил (Матурана 1995(1970), 140). Листовкам и ‘методической литературе’ Русского Национального Единства также не свойственно откровенное указание автора сообщения. Хотя, вероятно, для носителей этой и подобных идеологий вера в единство приводит к признанию реальности авторства корпоративного. Листовки, как и полагается, снабжены реквизитной информацией, откровенность которой, впрочем, ограничивается указанием а/я на главпочтамтах. Сами же тексты, изобилуя мифологемным мы, элементами стиля властного дискурса советской эпохи (геноцид, земля и недра, добросовестный труд, так называемый, Подлинным испытанием прочности для РНЕ стали события сентября-октября 93-го года в Москве, Центральный Совет РНЕ принял решение об отправке... и т.п.), апелляцией к мифологемным авторитетам и пугалам (история, народ, порядок, развал, враг и т.п.), собственно об отправителе сообщения предпочитают говорить в третьем лице множественного числа и – весьма часто – в будущем времени: Только Русские националисты являются носителями национальной идеи и ставят интересы Нации превыше всего. Только Русское Национальное Единство установит на Русской земле Русский порядок, который: остановит колонизацию России, прекратит геноцид Русских и Россиян... и т.д. Интересно, что в лозунгах-заклинаниях, написанных в третьем лице, анонимные авторы предпочитают совершенный вид, а в обещанияхклятвах, написанных от имени корпоративного мы, – несовершенный! Возможно, эта фрейдовская оговорка на уровне неявного грамматического выбора сопоставима с наивным признанием, сделанным шестнадцатилетним неофитом РНЕ в газетном интервью АиФ: А еще, если честно, хочется немножко власти... Несовершенный вид, может быть, говорит и о том, что обещания и клятвы для подобного рода дискурса прикрывают бóльшую любовь к процессу, нежели к результату: Мы, Русские Националисты, будем всюду защищать и отстаивать права и интересы Русских людей. В животном мире мимикрия служит выживанию – как правило, одних видов за счет других. В человеческом – ‘удавов’ за счет ‘кроликов’. Более изощренными и продуманными с точки зрения связей с общественностью, представляются предвыборные речи и листовки, написанные от имени одного из кандидатов на пост президента во время выборов 2000 года в России (В.В.Путина). Мифологемные ссылки (великая страна, гражданин России, уверенность в завтрашнем дне; мы должны, наконец, научиться... и т.п.) здесь сочетаются с окказиональным употребление я, призванного отразить решимость и самостоятельность кандидата. В то же время, устные выступления претендента характеризуются почти сознательным избеганием я в большинстве фраз ‘от первого лица’: Уверен, что мы можем добиться успеха и т.п. Местоименный эллипсис, являющийся рядовым фактом грамматики ряда языков, в русском дискурсе выглядит маркированным, и может служить достижению баланса между решимостью и самовыпячиванием. Отличительной особенностью данного претендента является не столько форма высказывания, сколько содержание, точнее, его противоречивость. Как писали некоторые газеты, В.В.Путин сказал всем людям то, что они хотели. Но дело-то в том, что хотели они разного. Отзвук же слов претендента на президентский пост был обусловлен наличествовавшими в массовом сознании ожиданиями. Здесь мы сталкиваемся с особым родом интертекста – опережающей интертекстуальностью. Того, что говорится, уже ждут и это как бы заранее принимают. Но и тексты американского президента пишутся на основании обработки почты, «гражданин в результате слышит речь, которую и хотел услышать» (Почепцов, 2000: 260). А нужен ли получателю иной дискурс? Чаще всего можно наблюдать стремление не к получению достоверной, хотя и горькой информации, а скорее, к успокоению, к сохранению привычной картины информационно спокойного мира. Дискурс политического лидера в переходные моменты, а также грамотно построенная кризисная коммуникация кампании выполняют своего рода психотерапевтическую роль, сохраняя единство коммуникативного поля сторонников идеи или потребителей продукта. Участники коммуникативного процесса более склонны поступиться информативной функцией, нежели фатической и объединительной (ср. мысль о преобладании фатики над информатикой в Шейгал 2000, 46-47, 127-131 и др.). Журнал «Власть», а вслед за ним и газета «Краснодар» напечатали статью На все запросы отвечает Путин, в которой несложный дискурсный анализ убеждает в том, что противоречивые высказывания кандидата соответствуют противоречивому же портрету среднего избирателя. И кандидат, и избиратель, здесь следуют логике игры в общение, неписаным законам массовой коммуникации: конструируется, создается ситуация, в которой мы верим, что политический лидер лично обращается к электорату, ко всему народу. На самом же деле, со стороны отправителя действует целая команда, которая ориентирована не на народ, а на конкретную группу, готовую воспринять сообщение. В отличие от дискурса маргинальных политических организаций, где адресатом все же остаются такие же маргиналы, в президентском предвыборном дискурсе удалось сразу ‘убить многих зайцев’. Дискурс кандидата в прямом смысле опирается на ‘чужое слово’, ‘обезличенное слово’. Индивидуальный автор умирает в отправителе сообщения в политическом дискурсе. Но на миру и смерть (автора, почти по Барту) красна. Не зря Р.Барт писал – в отношении дискурса в несколько иной сфере – «текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении... читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто» (Барт, 1994(1968): 384-391). Но эти слова убивают также и индивидуальность получателя. В то же время, форма высказывания гипнотизирует получателя, и он действительно верит и продолжает верить, что говорит один ответ- ственный автор с ‘нами всеми’ (или ‘нашими людьми’): Вот подождите, пройдет еще полгода и год, и вы будете говорить о нем более уважительно, сами увидите, как все изменится к лучшему (из радиоинтервью на ‘оппозиционной’ радиостанции Эхо Москвы); Вот он уже полгода у власти, и я бы сказал, ‘Пора! Пора бы уже и предъявить какие-то результаты’. Но вот давайте вернемся через год к этому разговору, вот увидите, работники образования не будут чувствовать себя униженными материально (из подслушанного разговора). Возможная ‘многоликость’ отправителя, которой, впрочем, не видят, не хотят видеть (или не сразу видят) получатели, лишний раз говорит о том, что политические субъекты не настроены на истинное общение. Единственное, что их интересует – это власть сама по себе, способы ее достижения и удержания, получения дивидендов от своего символического капитала. Итак, анализ дискурса в экономической и политической коммуникативной среде позволяет предположить следующее: Во-первых, как в случае формальной анонимности, так и в случае формального авторства, реальных авторов, ответственных за конкретное высказывание, несколько (копирайтер или спичрайтер, менеджер или политический деятель, журналист, редактор и т.д.). В этом проявляется интертекстуальность политического и рекламного дискурса. Во-вторых, массовая коммуникативная среда, склонная к персонификации социальных институтов и мифологизации личностей, конструирует собственную реальность. В этой реальности источником сообщения выступает мифологема автора. В этом проявляется мифологичность политического и рекламного дискурса. В-третьих, как конструирование речевого произведения из интертекстуального материала, так и растворение ответственного авторства в мифологемном суррогате производятся ради получателей сообщения и с помощью их самих. Можно, перефразируя М.Мак-Люэна, сказать: the receiver is the message; или даже: получатель и есть автор сообщения. В массовой коммуникации получателем чаще всего бывает некоторая социальная группа. Сообщение, дискурс объединяют группу получателей в единых речедействиях, при этом подчиняя их власти или магии слова. В этом проявляется тоталитарность политического и рекламного дискурса. Как писал У.Матурана, «все, что говорится, говорится кем-то». Но и все, что понимается, также понимается кем-то. Действуют – на основании своего понимания – также только конкретные люди. Массовость не должна заслонять личной ответственности. Ответственны же за дискурс все его участники: как отправители, так и получатели. Мы, пьющие Нескафе и Мы, голосующие за Х – это всего лишь делимитирующий дискурс, позволяющий человеческим особям объединяться в группы, отделяясь от других по предпочтениям тех или иных действий или суждений. Условный мифологемный отправитель становится кристаллизатором и символом объединения получателей. Коммуникация же представляется в таком аспекте не как однонаправленная ‘передача информации’, а как взаимное действие, за которое, возможно, необходимо нести и взаимную ответственность (Мы в ответственности за тех, кого мы приручили). В этом смысле вовсе не является кощунственным вопрос: а кто больше виноват в нацизме – Гитлер, Геббельс (ПР-мэн), национал-социалистическая партия или захотевший позволить себя убедить немецкий народ? По словам Матураны, «вопрос, к которому мы обязаны повернуться лицом в этот момент нашей истории – о наших желаниях, и о том, хотим мы или нет нести ответственность за наши желания» (Maturana 1998, 1). Возможно, должны существовать определенные социальные ограничения (писаные и неписаные законы) для отправителей сообщений в массовой коммуникации, но степень их действенности зависит и от степени коммуникативной цивилизованности общества. Кодекс чести пиарщика – это на диком Западе. В России действуют как черный рынок, так и черный пиар. Это вполне оправдано в условиях дефицита: может быть дефицит товаров (в т.ч. и искусственный) и дефицит информации (в т.ч. также и искусственный). Поле возможностей действия у чернопиарщиков богатое: советские мифологемы еще не выветрились (люди все еще верят печатному слову, власти, ‘органам’, армии, ‘спасителям России’, самим себе как ‘народу’ и т.п., все еще ненавидят Запад, евреев, ‘лиц кавказской национальности’, шпионов, ‘антелегентов’, ‘умных’ и т.п.). Точнее сказать, сменились (исчезли или трансформировались) референты мифологем, но – свято место пусто не бывает – осталась потребность в них (‘желание быть обманутым’). Российские политтехнологи в последние годы пользовались в бóльшей степени именно этим чудесным для них обстоятельством, а вовсе не какими-то своими особыми талантами, ‘секретными’ техниками воздействия на массовое сознание и ‘зарубежным опытом’ (ср. весьма знаменательную статью в «Независимой газете»: Российский ПР, бессмысленный и беспощадный). Есть политтехнологии и фактор адресата, это для пиарщиков. Но есть и реальный отзвук, резонанс, реальные действия и реальная жизнь народа. Не пора ли общественности, с которой пытаются связаться эти специалисты, сделать ответный ход? Не должны ли появиться общественные организации, следящие за чистотой речевого взаимодействия, за экологией политической сферы, как, например, общества потребителей в сфере товарной? Возможно, одним из первых их вопросов к поползновению на власть любого типа будет вопрос профессора Преображенского, заданный Швондеру: Мы пришли к вам... – Прежде всего, кто это «мы»? Литература Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 1992. Кашкин В.Б., Расторгуева Л.В. Реальный отзвук и коммуникативное взаимодействие (на материале политического дискурса) // Языковая структура и социальная среда. Воронеж, 2000. Кочкин М.Ю. Манипуляция в политическом дискурсе // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999. Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М., 1995. Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2000. Шейгал Е.И. Язык и власть // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999. Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge, 1991. Maturana H. Metadesign. Instituto de Terapía Cognitiva. 1997, 1998. http:// www.inteco.cl/metadesign.htm Maturana H., Varela F. Der Baum der Erkenntnis. Die biologische Wurzeln des menschlichen Erkenntnis. (El árbol del conocimiento, 1984). Bern etc., 1987. McLuhan M. Essential McLuhan. Concord, Ontario, 1996. Н.Н.Трошина (Москва) Культурный этноцентризм как проблема межкультурной деловой коммуникации Комплекс вопросов, связанных с национально-культурной спецификой речевого поведения в условиях деловой коммуникации, до тех пор не привлекал к себе внимания участников этой коммуникации, пока быстро развивающееся международное сотрудничество и глобализация буквально не заставили их это сделать. Многие из представителей транснациональных объединений и среднего бизнеса столкнулись с новой для себя трудностью — незнанием национально-культурных стандартов своих партнеров по переговорам и, как следствие, с деловыми неудачами. Это обусловило, с одной стороны, типичный синдром неуверенности, боязни совершить невольный, но, увы, непоправимый промах, страх попасть в «культурную ловушку», и, с другой стороны, вызвало серьезный интерес лингвистов и культурологов к указанному кругу вопросов. В настоящее время в зарубежных странах сформировались исследовательские группы, занимающиеся проблемами межкультурной коммуникации в деловой сфере, например, гамбургская группа под руководством проф. Тео Бунгартена (Theo Bungarten) (Arbeitsbereich Unternehmenskommunikation — сокращенно ARBUK), исследовательский коллектив Института славянских языков Венского Экономического университета под руководством Ренаты Ратмайр (Renate Rathmayr), группа сотрудников отделения межкультурной деловой коммуникации на философском факультете Йенского университета под руководством проф. Юргена Больтена (Jürgen Bolten), совместная немецко-финская группа, работающая в университете Ювяскюля над проектом «Немецкофинские культурные различия в деловой коммуникации» (Ewald Reuter, Hartmut Schröder, Liisa Tiittula) и др. (см. Трошина, 1998: 68). Как правило, национально-культурные особенности деловой сферы исследуются в терминах дискурс-анализа, поскольку деловая коммуникация, будучи специфической сферой деятельности человека, актуализируется в письменных и устных текстах институционального делового дискурса. Если дискурс — это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическим и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания (когнитивных процессах)» (Арутюнова, 1990), то институциональный дискурс — это текст, порождаемый и воспринимаемый в соответствии с нормами сложившихся общественных институтов в том или ином социуме в определенный период. Системообразующим признаком институционального дискурса является статусная, представительская функция человека, хотя для определения типа институционального дискурса необходимо учитывать также цель общения и прототипное место, подчеркивает В.И.Карасик (Карасик, 1998: 190). Применительно к деловому институциональному дискурсу названные признаки выявляют две наиболее важные ситуации общения: переговоры (устная форма институционального делового дискурса) и деловую переписку (письменная форма институционального делового дискурса) (хотя, конечно, существуют и другие ситуации, например: презентация; деловой звонок по телефону; сообщение на автоответчике; короткая записка с сообщением о телефонном звонке в отсутствие сотрудника — Gesprächsnotiz, While You Were Out и т.д.). Однако при всем разнообразии этих коммуникативных ситуаций всем им свойственна определенная специализированная клишированность общения между участниками, т.е. прескриптивный характер общения. Набор этих предписаний и разрешений определяет специфику той части пространства национальной культуры, которая покрывает деловую сферу деятельности человека и которая представлена в сознании человека (Гудков, 1998: 82) как некоторая система фреймов, т.е. когнитивных структур, организующих языковые и энциклопедические знания человека, в том числе и знания социо- и национальнокультурных норм, регламентирующих деловое и письменное общение. Всестороннюю характеристику фреймов делового общения дает Т.Н.Астафурова в своей книге «Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации»: «Фреймы делового общения являются типизированными представлениями, «ментальными стереотипами» выделяемых нами профессиональнозначимых ситуаций межкультурного общения; 2) Обращение к фреймам делового общения предполагает рассмотрение комплекса знаний (социокультурных и коммуникативно-поведенческих) о ситуации делового общения, существующего в данный период в данном социуме; 3) Фреймы делового общения не являются изолированными друг от друга сущностями, они взаимосвязаны и могут находиться в отношениях пересечения и включения...» (Астафурова, 1997: 49). Стереотипные представления о социокультурном и собственно речевом образе партнера по переговорам активно взаимодействуют и поддерживают друг друга. Так, например, стереотип восприятия голландцев немцами подчеркивает холодность и недружелюбие первых. Этому в немалой степени способствует стремление голландцев не употреблять в деловой речи слова «пожалуйста». Склонность же немцев к коротким и сжатым формулировкам воспринимается голландцами как доказательство невоспитанности немцев. Эти взаимные обвинения голландцев и немцев в невежливости и неотесанности приобрели характер устойчивого предрассудка, указывают Э.Нихаус-Лоберг и В.Херрлитц (Niehaus-Lohberg/Herrlitz, 1994: 160). Существенную роль играет также выбор речевых моделей для осуществления иллокутивных актов, например, для выражения призыва к сотрудничеству. Иллюстрацией к этому теоретическому положению может служить ситуация, имевшая место в Дюссельдорфе на обеде для прессы, устроенном нидерландской фирмой. Чтобы создать легкую, непринужденную обстановку, голландцы представили членов своей дирекции в шутливо-ироническом тоне. Однако они не учли того, что в Германии совершенно не принято иронизировать над собой, своей работой и своей социальной средой. Все явно кончилось бы провалом, если бы не вмешался немецкий журналист и, отбросив всякую иронию и шутки, четко формулируя фразы, не объяснил бы немецким промышленникам привлекательность и выгоду для них от участия в выставках в Голландии и не призвал бы их к сотрудничеству с голландской стороной. Причина коммуникативной неудачи заключалась именно в том, что голландцы использовали косвенные речевые стратегии для выражения приглашения к сотрудничеству, в то время как немецкий национальнокультурный стандарт предписывает использовать в таких случаях только прямые речевые стратегии. Таким образом, так называемый «культуроспецифичный стиль» становится существенным фактором межкультурного общения, поскольку предполагает, что в различных культурах для решения определенных коммуникативных задач используются различные речевые средства (Tiittula, 1995). Одновременно эта специфичность создает основания для формирования стереотипов восприятия чужой культуры, которые изменяются очень медленно и могут оказаться (и часто действительно оказываются) неидентичны фактическому поведению коммуникантов в конкретной ситуации; ведь оно все же в значительной степени определяется предписаниями институционального общения. Национально-культурный стандарт, который Шт.Каммхубер определяет как «некую ментальную систему, основанную на традиционных для данной культуры нормах и представлениях и служащую личности для ее ориентации в окружающем мире» (Kammhuber, 1998: 46) (часто это явление определяется как национально-культурный стереотип, клише, Klischeevor-stellung), — это естественная мера вещей для любого человека. Однако она лежит в основе явления, способного серьезно осложнить общение в любой сфере, в том числе и в деловой — этноцентризма. Для него характерно восприятие собственной культуры как заведомо превосходящей культуры других народов, т.е. этноцентризм связан с чувством собственного национального превосходства. Нет необходимости объяснять пагубность такой позиции для успеха межкультурных переговоров. Единственной альтернативой культурному этноцентризму является культурный релятивизм, т.е. личностная позиция, согласно которой , во-первых, не существует высокоразвитых и низкоразвитых культур и, во-вторых, культуры нельзя подвергать оценочному сравнению. Такой подход способствует концепту, который сегодня лежит в основе общественной и политической этики, — концепту равенства всех людей (Maletzke, 1996: 27; Астафурова, 1996: 60). Итак, отношение к инокультурному стандарту, знание его или незнание относится к таким индивидуальным коммуникативным характеристикам, которые предполагают ответ на вопрос: Почему люди другой культуры придерживаются именно таких правил поведения и уважают именно такие ценности? Эти вопросы встают особенно остро, когда человек сталкивается с неожиданным для себя поведением собеседников, в основе которого часто лежат иные нормы реализации сходных коммуникативных намерений. Выбор коммуникативной стратегии, представляющейся одной из сторон вполне адекватной, оказывается абсолютно неприемлемой для другой стороны. Так, например, по свидетельству одного немецкого синолога, часто присутствовавшего в качестве переводчика на немецко-китайских переговорах, немцы охотно шутят, чтобы создать раскованную, дружелюбную атмосферу. Это, однако, наталкивается на такое отчужденное непонимание со стороны китайцев, что переводчик бывает вынужден не только переводить смысл сказанного, но и объяснять, зачем это было сказано, и просить китайских партнеров все же посмеяться шутке (Günther, 1993: 298). Навыки межкультурного делового общения, связанные с реализацией установки на культурный релятивизм, формируется в процессе перестройки фреймов и, соответственно, формирования скорректированной когнитивной системы. Этот процесс проходит как: «...1) формирование новых представлений и концептов, отсутствующих в сознании обучаемых (часто социокультурных); 2) надстраивание новых характеристик и комбинаторых свойств на имеющиеся в сознании обучаемых представления и концепты (часто процедурные или структурноорганизационные: структура письма, презентации, переговоров); 3) коррекция имеющихся искаженных представлений (как правило, поведенческих)» (Астафурова, 1997: 50-51). При этом «новое» формируется как результат взаимодействия «родного» и «чужого» и не подвергается критическому рассмотрению. Следует особо подчеркнуть, что существенной помехой для успешной деловой коммуникации может также быть и этноцентрически обусловленная псевдокоммуникация, при которой происходит непреднамеренное частичное смешение элементов культурного и языкового кодов. Это происходит при заполнении пропусков в структуре фрейма на основании собственного национально-культурного опыта. При этом сохраняется иллюзия коммуникации, когда, по крайней мере, одному из участников кажется, что общение осуществляется нормально. Однако слова, отобранные под воздействием национально-культурно специфичного фрейма, вызывают в другом коде неоправданные ассоциации, что приводит к непониманию. Р.Водак определяет такую ситуацию как «фреймовый конфликт» (Водак, 1997: 36). Отсюда следует, что если в монокультурной коммуникации сценарные фреймы служат когнитивной базой для формирования связей между уже накопленным опытом и новым, получаемым в процессе общения, то в межкультурном общении несовпадение ассоциативного наполнения разнокультурных фреймов и этноцентричная ориентация говорящих может значительно осложнить общение (ср. Леонтович, 1999: 83). Следует отметить, что трудности в деловом общении, причиной которых часто бывают пробелы в индивидуальной коммуникативной компетенции участников (их этноцентризм), воспринимаются противоположной стороной также с позиций этноцентризма. При этом клишированный, строго регламентированный характер общения в деловой сфере не является гарантией от коммуникативных неудач, поскольку клишированность предполагает стандартную последовательность этапов делового общения (так, в переговорном процессе выделяются следующие этапы: социализация — обмен информацией — предложение — обсуждение сделки — завершение), но не определяет их продолжительность и тем более национально-культурные стандарты их реализации. Казалось бы, этап социализации понимается обеими сторонами как возможность установить благоприятные межличностные отношения, но нередко уже на этом этапе предпринимаются коммуникативные действия, производящие негативное впечатление на партнера. Так, китайские бизнесмены, стремясь дать понять своему западному партнеру, что он небезразличен для них и в чисто человеческом плане, могут задать вопросы, воспринимаемые этим партнером как вторжение в сферу его частной жизни: «Какая у Вас семья?», «Сколько Вы зарабатываете?» Проблема, часто возникающая на втором этапе переговоров (обмен информацией), бывает связана с различным наполнением фрейма «общая информация о фирме»: если в западноевропейской традиции делового общения интерес нового партнера к таким данным, как общий оборот фирмы, количество сотрудников, результаты финансового года воспринимается как вполне закономерный, то для российских бизнесменов эта информация нередко носит закрытый характер, и они весьма неохотно делятся ею с новыми партнерами. В результате у последних возникает впечатление, что «им пытаются всучить кота в мешке» (об аналогичных наблюдениях см. Baumgart / Jänecke, 1997: 117-118). Клишированность делового общения и стойкость этноцентричных оценочных стереотипов восприятия чужой культуры — эти два (прескриптивных по своей сути) параметра делового общения оставляют, казалось бы совсем немного места для индивидуального дискурса в деловой сфере. Однако именно индивидуальный дискурс, в котором реализуется коммуникативная компетенция участников делового общения, учитывающая национально-культурный стандарт партнеров, позволяет говорить об «искусстве ведения переговоров», обеспечивающем успех. В связи с этим исключительно важное значение приобретает учет меж- культурного фактора при следовании постулатам Г.П.Грайса (Grice, 1975). М.Клайн (Clyne, 1994), исследовавший эту проблему, приходит к выводу, что если соблюдение правила количества и связанных с ним требований к высказыванию не составит больших проблем в плане межкультурной коммуникации, то соблюдение правила качества, касающегося истинности высказывания, может привести к межкультурным конфликтам на переговорах, поскольку затрагивает вопросы вежливости, гармонии или сочувствия к партнеру по коммуникации. Правило релевантности касается самой тематики общения, поэтому трудно дать какую-либо оценку этого правила в плане его адаптации к специфике межкультурной коммуникации. Особенно культуроспецифичным оказывается правило модальности, поскольку неясность может привести к «потере лица» говорящего (в некоторых культурах, например, в японской и китайской, этому придается особенно большое значение). М.Клайн следующим образом корректирует правила Г.П.Грайса (цит. по Luchtenberg, 1999: 206-207): 1) правило количества: Формулируй высказывание, по возможности, информативно, соблюдая при этом правила дискурса и нормы данной культуры. 2) правило качества: Формулируй высказывание так, чтобы ты мог защитить его в плане соответствия нормам твоей культуры. Не говори того, что противоречило бы твоему представлению о культурных нормах истинности, гармонии, сострадания и/или уважения. Не говори того, что ты недостаточно хорошо знаешь. 3) правило модальности: Не усложняй взаимопонимание более того, чем этого, возможно, потребуют интересы «сохранения лица» и авторитета. Избегай двусмысленности, даже если она необходима из соображений вежливости или для сохранения основных культурных ценностей, например, гармонии. Формулируй высказывание такой длины, какая диктуется целью разговора и дискурсивными правилами твоей культуры. Структурируй высказывание в соответствии с правилами твоей культуры. Кроме того, М.Клайн добавляет следующие правила к правилам Г.П.Грайса: 1) Учитывай в своем высказывании все то, что ты знаешь или можешь предположить о коммуникативных ожиданиях твоего собеседника. 2) Проясни свои коммуникативные цели настолько, насколько это допускается правилами вежливости. Как явствует из приведенных рекомендаций М.Клайна, путь к успеху в деловой сфере в значительной степени определяется готовностью участников общения к ограничению своего культурного этноцентризма в пользу культурного релятивизма, на основании чего может быть сформировано межкультурное взаимопонимание как новый вид коммуникативной компетенции. Литература Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Астафурова Т.Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации. Волгоград, 1997. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997. Гудков Д.Б. Прецедентное имя в когнитивной базе современного русского (результаты эксперимента) // Язык, сознание, коммуникация. М., 1998. Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград-Саратов, 1998. Леонтович О.А. Парадоксы межкультурного общения //Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики . Волгоград, 1999. Трошина Н.Н. Этносемантические и стилистические проблемы межкультурной коммуникации в деловой сфере // Проблемы этносемантики. М., 1998. Baumgart A., Jänecke B. Rußlandknigge. München, Wien, 1997. Clyne M. Inter-culturelle communication at work: Cultural values in discource. Cambridge, 1994. Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics 3. Speech Acts. N.Y., 1975. Günther S. Pi Lao Zheng («Müdigkeit im Kampf»). Zur Begegnung deutscher und chinesischer Gesprächsstile // Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. München, 1993. Kammhuber St. Kulturstandards in der interkulturellen Kommunikation: Grobe Klötze oder nützliche Denkbegriffe? // Interkulturelle Kommunikation. München, Basel, 1998. Luchtenberg S. Interkulturelle kommunikative Kompetenz: Kommunikationsfelder in Schule und Gesellschaft. Opladen, 1999. Maletzke G. Interkulturelle Kommunikation: Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Opladen, 1996. Niehaus-Lohberg E., Herrlitz W. Verständigung zwischen Niederländern und Deutschen: Ein Beitrag zur Analyse der interkulturellen Kommunikation zwischen Unternehmen // Sprache und Kultur in der interkulturellen Marketingkommunikation. Tostedt, 1994. Tiittula L. Stile in interkulturellen Begegnungen // Stilfragen. B., N.Y., 1995. О.С.Сыщиков (Волгоград) Конвенциональная имплицитность в деловом дискурсе В последнее время на передний план лингвистических исследований вышли фоновые, культурные, прагматические пресуппозиции, которые подверглись пристальному рассмотрению в связи с бурным развитием сопоставительных межкультурных и социальных исследований в науке о языке. Фоновые пресуппозиции трактуются в качестве “суммы знаний коммуниканта” (Колшанский, 1974: 88; Исаева, 1997: 66). Человеческий опыт является весьма обширным образованием, в него входят десятки сфер, связанных напрямую с деятельностью человека на рабочем месте, в семье, при выполнении определенных социальных ролей. Огромная часть коммуникативного опыта человека может быть не отождествлена, но соотнесена со сферами институционального общения человека, так как общественная деятельность занимает ведущее место в процессе социализации и последующей жизни человека. Таким образом, появляется возможность говорить о пресуппозициях дискурса, представляющих собой определенные знания, являющиеся реализацией конвенциональной имплицитности в двух ее разновидностях: социально-культурной и диалогической. При этом нужно заметить, что часто под фоновыми пресуппозициями понимаются культурные, этнографические, региональные особенности, которые необходимо учитывать для успешной коммуникации Халлидей называет это культурным фоном (cultural background) (Halliday, 1991: 50). Мы считаем, что можно говорить о фоновых знаниях не вообще, так как этим не владеет никто, а об относительно конкретном наборе пресуппозиций конкретного дискурса. Пресуппозиции дискурса складываются из культурных пресуппозиций и ситуативных пресуппозиций (собственного, а также и заимствованного опыта человека: опыт предшествующих ситуаций общения с конкретным коммуникантом и в данном виде дискурса в целом). Таким образом, в понимании пресуппозиций дискурса выделяются две доминанты: социально-культурная и диалогическая. Пресуппозиция дискурса – образование сложное, имеющее национальный характер и включающее социальный, поведенческий, стереотипный признаки, а также испытывающее влияние самой области деятельности внутри вида дискурса. Влияние области деятельности реализуется, в частности, через устойчивые жанровые характеристики текстов. Деловая активность – один из наиболее древних видов человеческой деятельности, характерный для всех без исключения культур. В каждой из них этот вид деятельности прошел свой путь развития, обрел неповторимые черты и особенности, неучет которых может привести к ком- муникативным неудачам в общении, к недостижению целей коммуникации. Нельзя считать в бизнесе иностранных партнеров непостижимыми для понимания. Любая культура имеет свою логику, внутри которой существуют реальные, закономерные причины, побуждающие людей, принадлежащих данной культуре поступать определенным образом. Для понимания значения культурных различий для организации бизнеса необходимо определить сам термин “культура”, что позволит четче представить, как аспекты делового общения зависят от компонентов, составляющих существо этого термина. “Культура” – термин в первую очередь антропологический. Вероятно, существует столько же определений данного термина, сколько в мире существует антропологов, но, обобщая их мнения, можно сказать, что “культура – это общая сумма представлений, правил, способов, общественных институтов и других человеческих творений, которые характеризуют человеческое общество” (Brady, Isaac, 1975). Другими словами, культура состоит из поведенческих стереотипов, общих для членов данного общества – это уникальный стиль жизни для определенной группы людей (Barnouw, 1975: 5). Большинство антропологов также уверены, что 1) культура не является наследственным признаком, она усваивается в процессе социализации, 2) различные элементы культуры взаимозависимы, 3) культура заимствуется и является общественным продуктом, 4) культура выполняет групповую идентификацию людей (Hall, 1977: 16). Понятие “культура” настолько широко, что исследователи предпочитают разбивать его на составляющие, чтобы облегчить изучение его содержания. Существует множество классификаций основных компонентов, составляющих понятие “культура’. Мы остановимся на одном из них, являющимся на наш взгляд, наиболее удобным для анализа влияния пресуппозиций делового дискурса на осуществление деловой коммуникации: 1) эстетика; 2) культурные концепты; 3) религия; 4) материальная культура; 5) образование; 6) язык; 7) социальная организация; 8) законодательство; 9) политическая структура (Ball, McCulloch, 1990: 258). Данная классификация базируется на рассмотрении типов деятельности. Подобный подход используется Б.Малиновским, чьи взгляды на культуру резюмируются в известном Словаре русской культуры Ю.С.Степанова (Степанов, 1997: 17). Б.Малиновский удачно группирует приводимые нами выше компоненты в три измерения, тесно связанных одно с другим: артефакты, организованные группы людей и символизм. В нашей статье мы подробно остановимся на последних двух направлениях: на описании учета социально-культурных особенностей языка, эстетики, культурных концептов (или стереотипов мышления), а также религии как наиболее ярко выражающих культурные доминанты. Первая и наиболее сложная трудность в межкультурном деловом общении – язык как средство коммуникации во всех своих проявлениях: в устной и письменной формах, так как использование языка в институциональном общении требует учета большого объема фоновых знаний: этикета, традиций, стилей. Здесь стоит вспомнить известную мысль: “Язык- дом бытия” (Хайдегер, 1993: 195, 272), которая видится нам ключом к пониманию важности овладения языком в достаточной мере (коммуникативная компетенция), позволяющей проникать в бытие народа. В этой связи нужно отметить, что в реальном мире практически не существует государств, где люди используют только один язык для осуществления коммуникации. Так, например, в США государственным языком является английский, но большие территории во Флориде, Техасе, Калифорнии стали испаноговорящими. Испаноговорящая диаспора представляет собой огромный потребительский рынок. Осознавая данный факт, компании стали производить рекламу на испанском языке (Hutchinson, 1997: 35). Таким образом, в общении всегда нужно учитывать не только язык-доминанту, но и другие языки, диалекты, имеющие свою культурную ауру, оказывающие свое влияние на мировосприятие людей, на их поведение, в частности, в деловой сфере. “Знание языка территории означает уважение к культуре и людям, там проживающим” (Ball, McCulloch, 1990: 284). В деловой коммуникации всегда требуется определение статуса партнера, степени его важности, даже могущества. В этом помогает вербальная коммуникация, но этот процесс складывается из многих составляющих. Здесь важными могут быть такие экстралингвистические факторы, как: размер офиса, офисная мебель и техника, одежда, месторасположение офиса и другие немаловажные мелочи, которые иногда позволяют создать правильное представление о деловом партнере. Все выше названные детали также имеют национальную специфику. В США высшее руководство компаний для своих офисов предпочитает верхние этажи зданий; в Японии, напротив, эти этажи занимают отделы продаж; французы предпочитают быть недалеко от своих подчиненных, располагая офисы так, чтобы офис начальника был в центре по отношению к рабочим местам подчиненных. Итак, описывая способы определения статуса партнера и национальные предпочтения в выборе пространственных характеристик, мы, тем самым, перешли к описанию важности учета национальной эстетики в деловом общении. Под национальной эстетикой мы понимаем нацио- нальное чувство красоты, хорошего вкуса и его реализацию через различные виды искусства. Прежде всего, необходимо сказать об учете символических значений чисел, цвета и формы в различных культурах. Цвет траура в США и Европе — черный, на Дальнем Востоке – белый, в Бразилии – фиолетовый, в Мексике – желтый. Число ‘7’ считается счастливым в США, но в Сингапуре, Китае и Кении имеет противоположное значение. В Японии число ‘4’ считается приносящим несчастье. Знание эстетических особенностей накладывает отпечаток на цвет, форму, упаковку товаров, рекламу. Эстетические предпочтения также можно наблюдать в музыке и фольклоре. Использование национальных мелодий в рекламе часто намного эффективнее популярных современных композиций, а образы национальных героев выгоднее, чем другие персонажи. Так, неучет эстетических предпочтений легко может привести к снижению престижа товара, а значит и его популярности. Использования романтического образа американского кавбоя в рекламе товара в Чили или Аргентине не найдет нужного отклика, так как в этих странах “пастух” – обычная, заурядная профессия сельского жителя. Как утверждает Герсковиц (1952: 414), фольклор очень важен в реализации чувства групповой принадлежности. Знание фольклора сигнализирует о групповой принадлежности, незнание фольклора говорит о принадлежности к чуждой культуре, что не коррелирует с этноцентризмом (ФЭС, 1989: 779), заключающимся в стереотипе превосходства “своей культуры” над “чужой”, что встречает упорное сопротивление и является причиной неудач в налаживании делового сотрудничества. В основе этноцентризма, вероятно, лежит специфическое для каждого народа миропонимание, которое выражается через культурные концепты. Под культурным концептом, разделяя мнение ряда авторов, мы понимаем выработанное в национальной культуре отношение (этнокультурный подход) к основополагающим понятиям бытия: времени, месту, полу, жизни и др., которые в свою очередь определяют поведение индивидов, принадлежащих к данной культуре, в частности в деловой сфере (Степанов, 1997: 40; Карасик, 1996: 3; Дмитриева, 1998: 31). Для делового общения особенно актуальным представляется отношение к понятиям: “время”, “работа/труд”, “новшество”. Каждый из концептов характеризуется специфическим содержанием. Так, концепт “время” приобретает более или менее специфические черты в большинстве стран. Наибольшие проблемы в этой связи возникают в общении у американцев, так как для них концепт “отношение ко времени” совмещен с понятием “пунктуальность”. Если американцу приходится ждать встречи дольше назначенного времени, он чувствует себя оскорбленным. Опоздание обычно истолковывается как недооценка важности встречи. Совершенно противоположное толкование выше описанной ситуации может произойти в Латинской Америке или странах Востока. Американец, долго работавший в этих странах, так объясняет понимание концепта “отношение ко времени” представителями восточной культуры: “…At worst, there is no concept at all of time in the Middle East. At best, there is a sort of open-ended concept.” (Ball, McCulloch, 1990: 261). Таким образом, следование национальным традициям в понимании концепта “отношение ко времени” является важной частью бизнеса, которая помогает установить дружеские отношения, являющиеся во многих странах неотъемлемой предпосылкой для осуществления деловой коммуникации в целом. Концепт “труд/работа” также имеет национальные черты в разных странах. В Мексике есть пословица: Americans live t work, but we work to live”, которая ярчайшим образом иллюстрирует эти расхождения. В культуре, где к работе относятся, как к способу добывания средств к существованию, люди могут терять мотив к ее продолжению, выведению ее на новое качество после достижения этих определенных средств. Напротив, в индустриально развитых странах работа признается моральной и даже религиозной добродетелью. Рассматривая культурный концепт “отношение к новшеству” мы можем отталкиваться от моделей трудовой мотивации, которые имеют национальную специфику (Раковская, 1993: 179). Американцы привыкли к постоянному восприятию нового и искренне удивляются, когда в других странах новшество не находит понимания. Но ведь и в работе, и в других сферах деятельности люди действуют по сложившемуся стереотипу. Так, например, в России в рекламе товаров происходит своего рода экспансия американского концепта “новшество”: “новый Comet”, “новый Fairy” и т. д., и в то же время новая идея, новый товар лучше воспринимается, если они являются органичным продолжением сложившейся традиции, сравните рекламный текст: “Тот самый чай, тот самый вкус”. Не зря европейцы горды своими традициями, например “старой доброй Англии”, и не упускают случая напомнить американцам об их сравнительно недолгой истории. Перейдем к описанию следующего выделенного нами компонента культуры. Как ни странно может показаться, но религия оказывает огромное влияние на деловое общение. Она непосредственным образом участвует, например, в создании культурного концепта “отношение к труду”. Европейцы и американцы, следуя канонам христианства, отно- сятся к труду, как к моральной добродетели. Но даже существующие внутри христианства церкви имеют свой взгляд на проблему. Протестантизм, например, провозглашает усердный труд и бережливость обязанностью истинного христианина, которая прославляет господа Бога. “Стремление верующего доказать себе и другим свою богоизбранность создало сильнейший стимул к предпринимательству… Деловая сметка и богатство стали богоугодны. Согласно Лютеру, получить меньшую прибыль при возможности получения большей – значит согрешить перед Богом.” (Христианство, 1997: 380). Католицизм объявляет труд возмездием за грехи, необходимым условием искупления (Мчедлов, 1970: 154). Мы не станем останавливаться подробно на каждой из существующих в мире религий, но из приведенного материала мы с уверенностью можем сделать вывод о непосредственном влиянии религии как одного из основных компонентов культуры общества на деловое общение во всех его проявлениях. Из этого следует, что знание религии территории также требует отнесения к пресуппозициям делового дискурса. Партнеры должны уважать религиозные чувства и традиции друг друга, приспосабливая свой бизнес и свои поведенческие и речевые акты к другой культуре. Все компоненты культуры, так или иначе, взаимосвязаны, переплетаются и оказывают влияние друг на друга. За рамками нашего описания остались образование, материальная культура, законодательство, а также социальная и политическая структуры общества. Несомненно, что они также во многом определяют деловое общение (особенно институциональная структура и ее параметры) и занимают определенный пласт пресуппозициональных знаний делового дискурса, но мы сознательно оставили их за рамками нашего рассмотрения, считая, что это бесконечно расширит предмет нашего изучения. Подводя итог описанию социально-культурной имплицитности в деловом дискурсе, реализующейся по средствам культурных пресуппозиций дискурса, мы должны сказать следующее: существуют культурные доминанты, концепты, традиции и эстетика, которые всегда стоит учитывать в любой из форм общения (в бытовом, деловом, педагогическом и даже художественном дискурсе). Но в каждой национальной культуре есть в деловой сфере доминирующий пласт культурных пресуппозиций, который является таковым только в данной сфере. Этот пласт, в частности, состоит из концептов “отношение ко времени, труду/работе и новшеству”. На основе выше изложенного, мы считаем, что конвенциональная имплицитность, в целом, в деловом общении через пресуппозиции реализуются по двум направлениям: 1) культурные пресуппозиции — социально-культурная имплицитность (реализуются через концепты, поведенческие стереотипы, эстетические предпочтения); 2) ситуативные пресуппозиции – диалогическая имплицитность а) коммуникативно-диалогические пресуппозиции (тема общения, опыт общения с конкретным партнером и др.), б) прагматические пресуппозиции (оценки и косвенные речевые акты, инициирующие какое-либо действие в ситуации общения). Пресуппозиции дискурса являются центральной величиной при передаче имплицитного содержания делового текста. Пресуппозиции дискурса в своей основе являются глубинными величинами, так как имеют культурную основу. Из выделенных нами направлений влияние культурных доминант испытывают пресуппозиции не только первой группы, в основе которых лежат культурные концепты, но и остальные, так как каждый шаг, тактика в деловом общении определенным образом учитывают эти культурные доминанты, прагматические пресуппозиции реализуются также с их учетом. Литература Дмитриева О.А. Место концепта в лингвокультурологии // Языковая личность: Система, нормы, стиль: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 1998. Исаева Л.А. О лингвистической пресуппозиции и “лингвистическом вертикальном контексте” // Языковая личность: проблемы обозначения и понимания. Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 1997. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград — Архангельск, 1996. Колшанский Г.В. Паралингвистика. М., 1974. Мчедлов М.П. Католицизм. М., 1970. Раковская О.А. Социальные ориентиры молодежи: традиции, проблемы, перспективы. М., 1993. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. Хайдегер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л.Н.Митрохина и др. М., 1997. Bal D., McCulloch W. International Business: Introduction and Essentials. Von Hoffmann Press, 1990. Barnouw V. An Introduction to Antropology. Homewood, Ill, 1975. Brady I., Isaac B. A Reader in Cultural Change. Vol.1. Cambridge, Mass., 1975. Hall E.T. Beyond Culture. Garden City, N.Y., 1977. Halliday M.A.K., Ruquiya Hasan Language. Context and Text: Aspects of Linguistics in a Social-semiotic Perspective. Oxford, 1991. Herskovits M.J. Man and His Works. N.Y., 1952. Hutchinson T. Lifelines (pre-intermediate student’s book). Oxford, 1997. Л.С.Бейлинсон (Волгоград) Медицинский дискурс Данная работа посвящена изучению медицинского дискурса, понимаемого как тип статусно-фиксированного общения (Карасик, 1998, 1999, 2000), целью которого является оказание квалифицированной помощи пациенту со стороны врача, и выполнена в русле исследований институционального дискурса — педагогического, делового, рекламного, научного (Коротеева, 1999; Кочетова, 1999; Михайлова; 1999; Сыщиков, 2000). Лингвистическое изучение медицинского дискурса представляется вполне обоснованным, поскольку здоровье является одной из высших ценностей человека, болезни неизбежны и их лечение требует специальной подготовки, врачи как социально-профессиональная группа символически выделяются в обществе на основании ряда признаков: 1) сакральный характер профессии (не случайно студенты-медики приносят клятву Гиппократа), профессия врача приобретает характер особого служения, 2) наличие особой медицинской этики, специфических норм поведения, связанных, например, с неразглашением врачебной тайны, 3) наличие весьма разработанной и обширной медицинской терминологии, специфика которой заключается в том, что наряду с научной системой терминов в языке существует система бытовых (народномедицинских) терминов или терминоидов, приближающихся к статусу терминов; знание этого подъязыка выделяет врачей в отдельную социальную группу; 4) разработанная система ритуальных знаков (белые халаты, медицинские инструменты, личные печати врачей и т.д.); 5) специальное обозначение определенных видов общения врачей: консилиумы, медицинские комиссии. Медицинский дискурс является одним из древнейших, врач как носитель особого знания выступает в качестве модифицированного жреца, которому дано было право обращаться к небесным силам для исцеления больных. Именно близость медицинского и религиозного типов дискурса ведет к значительной степени суггестивности медицинского общения врача с пациентом. Лечение может быть успешным только в том случае, если пациент доверяет врачу. Соответственно, на протяжении веков врачи выработали особые формульные модели поведения, органически составляющие специфику медицинского дискурса. В лингвистической литературе имеется достаточное количество исследований, посвященных терапевтическому дискурсу (Cicourel, 1985; Fisher, Groce, 1990; Hein, Wodak, 1987; Labov, Fanshel, 1977; Цщвфл, 1996). В каком соотношении находятся медицинский и терапевтический дискурс? На наш взгляд, эти типы общения несомненно очень близки, но не тождественны. Сходство этих видов дискурса заключается в том, что их цели в общем и целом совпадают. Вместе с тем, есть и существенные различия между обозначенными типами дискурса. Прежде всего, говоря о терапевтическом дискурсе, часто имеют в виду психотерапевтический дискурс, а в более узком и точном смысле, специфическое общение психолога с группой людей, страдающих заниженной самооценкой, испытывающих трудности в общении с окружающими и находящихся поэтому в состоянии эмоционального дискомфорта. Различные депрессивные состояния, из которых такие люди самостоятельно выйти не могут, имеют тенденцию перерастать в различные психические отклонения. Разработанные на Западе методики группового консультирования с большим элементом внушения призваны помочь этим людям социально реабилитироваться и выработать позитивную систему ценностей. Этот вид общения играет особую роль в современной западной культуре, поскольку сложившиеся стереотипы поведения людей, относящихся к среднему классу, требуют высокого самоконтроля при выражении эмоций (особенно отрицательных), и в ситуациях повышенного стресса соответствующие отрицательные эмоции не находят своего выхода и начинают разрушать личность человека. Различные психологические тренинги, беседы с психотерапевтами призваны восстановить нормальное психическое состояние людей, которые в силу социальных табу не могут обратиться за помощью к друзьям и близким. Медицинский дискурс неизбежно включает элементы психотерапевтического внушения, вместе с тем он значительно шире по своему диапазону, чем дискурс терапевтический. Участниками медицинского дискурса являются медики как представители социальнопрофессиональной группы (агенты института) и пациенты (клиенты института). Агенты медицинского дискурса имеют различную специализацию и в разной степени воздействуют на клиентов. Имеется в виду не только сугубо профессиональная специализация (офтальмолог, кардиолог, психиатр и др.), но и специализация по уровню подготовки (врач, медсестра, санитар), а также по типу воздействия на пациента (терапевт обследует и рекомендует то или иное лечение, а хирург осуществляет оперативное вмешательство). Обстоятельства медицинского дискурса (его хронотоп) зависят от конкретных ситуаций, связанных с оказанием медицинской помощи человеку. Это может быть кабинет врача (в этом случае медицинский и терапевтический дискурс в наибольшей степени совпадают), квартира больного, место несчастного случая, поле боя и т.д. Цели медицинского и терапевтического дискурса в значительной мере совпадают, но различаются применительно к жан- ровым разновидностям сравниваемых типов дискурса. Например, диагностика, осуществляемая психотерапевтом (причины депрессии, типичные способы снятия стрессов, окружение пациента), принципиально отличается от диагностики, которую проводит стоматолог (визуальный анализ, компьютерное обследование, рентгенография). Соответственно различаются и темы дискурса. Говоря о прецедентных текстах для сравниваемых видов дискурса, мы считаем нужным отметить, что в данном случае имеются в виду определенные клише, типичные для речи медиков, с одной стороны, и психотерапевтов, с другой стороны, а также некоторые жанровые схемы, состоящие из типичных релевантных коммуникативных ходов, реакций пациента и врача. Сюда же относятся, на наш взгляд, определенные модели коммуникативной тональности: общение должно быть официальным, но не чересчур дистанцированным (сравним медицинский и юридический дискурс), допустимы шутки, направленные на поддержание нужной для врача атмосферы общения, действуют запреты на игровое, ироничное и патетическое общение. В максимальной степени совпадают ценности медицинского и психотерапевтического дискурса, поскольку высшими ценностями этих типов общения являются человеческая жизнь и нормальное здоровье. Говоря о ценностях медицинского дискурса, следует отметить, что ключевым концептом этого общения является здоровье, т.е. нормальное состояние организма, при котором правильно действуют все его органы, и вытекающее из этого состояния самочувствие человека (БТС). Хорошее здоровье ассоциируется с активностью, силой, бодростью, хорошим настроением, высокой работоспособностью, правильным образом жизни, отсутствием внешних и внутренних признаков болезни. Во фразеологическом фонде языка наличествует много выражений, характеризующих хорошее и плохое здоровье: кровь с молоком, здоров, как бык, цел и невредим, кости да кожа, в чем душа держится, заросло как на собаке и т.д. Обращают на себя внимание собранные В.И.Далем русские пословицы на тему здоровья: Здоровье всего дороже; здоровья не купишь; тот здоровья не знает, кто болен не бывает; были бы кости, а мясо будет; что в рот полезло, то и полезно; здоровому все здорово; самого себя лечить, только портить; болезнь входит пудами, а выходит золотниками; больному все горько; не дал бог здоровья — не даст и лекарь; сляжешь, хуже разломает; не лечиться худо, а лечиться еще хуже; береги платье снову, а здоровье смолоду; от старости могила лечит. Из этих пословиц вытекают определенные ценностные суждения: 1) здоровье является высшей ценностью; 2) следует следить за своим здоровьем; 3) здоровье неподконтрольно человеку; 4) не следует ограничи- вать здорового человека в питании и поведении; 5) болезни неизбежны, 6) болеть плохо; 7) заболев, нужно лечиться; 8) не следует ждать чудес от лечения (быстрого выздоровления, возвращения молодости, полного исцеления); 9) лечиться лучше у лекаря; 10) нельзя поддаваться болезни. Эти суждения отражают жизненный опыт и мудрость крестьян, которым не оказывалась квалифицированная медицинская помощь. В современном обществе часто повторяют латинскую пословицу Mens sana in corpore sano — в здоровом теле — здоровый дух. Ценностные суждения на тему здоровья в современном обществе не выражены в каком-то специальном кодексе, их можно вывести из норм поведения, здравого смысла и естественного порядка вещей. Мы не претендуем на построение исчерпывающего списка таких суждений, но считаем, что определенные ценностные ориентиры выражены в следующих предложениях: Жизнь является высшей ценностью, для обеспечения жизни нужно нормальное функционирование организма, т.е. здоровье. Человек должен заботиться о своем здоровье, т.е. стремиться к тому, чтобы соблюдать разумный режим дня, рационально питаться, нормально отдыхать, не рисковать здоровьем, одеваться в соответствии с температурными условиями, обеспечивать себе нормальные для поддержания здоровья жилищные условия. Человек должен заботиться о здоровье своих близких, в особенности тех, кто нуждается в уходе — детей, стариков, больных. Человек должен стремиться избегать болезней, а заболев, должен лечиться, чтобы выздороветь, получая квалифицированную помощь у специалистов. Медики заслуживают уважения, их рекомендации обязательны для исполнения. Причинение вреда собственному здоровью заслуживает осуждения, нанесение ущерба здоровью других является преступлением. Чрезмерный страх за свое здоровье является отклонением от нормы и обычно связан с пренебрежением к окружающим. Демонстрация своего хорошего здоровья уместна не в любой ситуации, констатация своих наблюдений о плохом здоровье другого человека уместна только в определенных случаях. Насмешки по поводу плохого здоровья, увечья, слабости и старости других людей заслуживают осуждения. Нужно уметь терпеть боль. Врач должен в любом случае оказывать помощь больному и не имеет права отказываться. Эти суждения составляют пресуппозицию естественного поведения людей и вербализуются в тех случаях, когда человек нарушает нормы поведения либо этому человеку в силу его юного возраста нужно эти нормы разъяснить. Важно отметить то, что ценностные суждения о здоровье касаются как здоровья, так и общих норм поведения, утилитарных и моральных, т.е. связанных с недопустимостью причинения вреда себе и другим. Известно, что нормы морали могут вступать в противоречие с утилитарными нормами, и человек бывает вынужден, спасая других, жертвовать в той или иной степени собой. Приведенные выше суждения выходят за рамки медицинского дискурса и относятся к ежедневному поведению человека. В ряде случаев нанесение ущерба собственному здоровью оправдывается в обществе, например, нормы морали требуют поделиться пищей с близкими, даже если этой пищи мало для одного человека; религиозные нормы в этом отношении еще более категоричны. В обществе выработаны высокие моральные требования к поведению медика: врач не имеет права злоупотреблять доверием пациента, обязан хранить медицинскую тайну, не имеет права унижать пациента, обязан поддерживать в пациенте веру в выздоровление. Стратегии медицинского дискурса определяются основными интенциями, которые лежат в основе общения врача и пациента. Стратегии рассматриваемого дискурса вытекают из его цели — оказать помощь заболевшему человеку, т.е. определить заболевание, провести лечение и объяснить пациенту, как он должен себя вести, чтобы сохранить здоровье. Соответственно, мы выделяем три основных стратегии медицинского дискурса: диагностирующую, лечащую и рекомендующую. Диагностировать значит распознать, т.е. применительно к медицинскому дискурсу определить болезнь на основании всестороннего обследования больного. Диагностика, как и другие этапы медицинской помощи, может рассматриваться с различных позиций, в частности, с позиций собственно медицинской науки, психологии, юриспруденции, этики, лингвистики и т.д. Определенные моменты в этих способах рассмотрения диагностики могут совпадать, например, выделение этапов и задач соответствующего действия, но некоторые характеристики неизбежно выходят на первый план, дифференцируясь применительно к исследовательским целям медицины либо другой области знания, или же нейтрализуются как нерелевантные для этой сферы. С позиций социолингвистики существенным при анализе коммуникативных стратегий является выявление типовых интенций и выражающих эти интенции речевых действий — прямых и косвенных. Медицинская диагностика включает личное знакомство врача с пациентом, внешний осмотр больного, ознакомление врача с жалобами пациента, сбор анамнеза (изучение истории болезни на основании знакомства с условиями жизни больного, перенесенными им ранее заболе- ваниями, установлением того, не является ли болезнь наследственной и т.д.), сбор объективных данных о состоянии физического здоровья пациента (кардиография, рентгенография, измерение артериального давления, анализ крови и т.д.). Иначе говоря, поставить диагноз значит определить релевантный для медика тип личности больного, тип его организма (хабитус, или габитус — от лат. habitus, — внешний вид больного, на основании которого врач может делать предварительные выводы о потенциальных заболеваниях), симптомы той или иной патологии и на основании поставленного диагноза предсказать типичное течение болезни и предложить оптимальный для пациента курс лечения. Определенные виды болезней, как и типы пациентов радикальным образом влияют на выбор частной разновидности диагностирующей стратегии в медицинском дискурсе. Так, принципиально важно то, в состоянии ли пациент вести нормальное общение с врачом. Если произошел несчастный случай и пациент находится в состоянии шока, или же больной невменяем вследствие психического расстройства, либо пациентом является маленький ребенок, то врач не имеет возможности осуществлять диагноз посредством вербального дискурса и вынужден либо принимать информацию от третьих лиц, например, родственников больного, либо опираться на собственные субъективные наблюдения до получения объективных данных. Кроме того, диагноз имеет вероятностную природу, поскольку в конкретном человеке болезнь может проявиться как в типовом, так и в нетипичном проявлении (неслучайно говорят о том, что медицина и педагогика рассматривают человека по меридианам индивидуальности). Нельзя забывать и о том, что человеческий организм представляет собой сложную систему, и заболевание одного органа связано с дисфункцией других, в этом смысле медики считают аксиоматичным требование лечить не болезнь, а больного. Исходя из возможности ошибочного определения болезни при первичном осмотре, врач ставит предварительный диагноз и лишь затем, получив дополнительную информацию и назначив определенное лечение, выносит окончательный диагноз. Формулировка диагноза, как предварительного, так и окончательного, сообщается пациенту или его близким не в любом случае. Если болезнь является неизлечимой, то требование медицинской этики запрещает врачу сообщать пациенту диагноз. Диагностирующая стратегия медицинского дискурса реализуется в нескольких разновидностях применительно к участникам данного вида общения. Наиболее типичным (и прототипным для данного дискурса) является общение между врачом и больным. Вместе с тем медицинский дискурс включает осложненную модель участников общения: врач + другой врач (в определенной ситуации — это медицинский консилиум), врач + медсестра, врач + родственник пациента. В случае диагностирующей беседы врача с пациентом медик стремится получить максимально выраженную, относящуюся к делу (пертинентную) информацию. Здесь возможны три варианта диалога: 1) врач задает вопросы и получает четкие ответы по существу дела, 2) врач задает вопросы и получает неопределенные ответы, 3) врач задает вопросы и получает ответы, не относящиеся к делу. В социолингвистической литературе отмечено (Wodak, 1996), что наиболее типичным в медицинском дискурсе является второй вариант диалога, особенно если пациент недостаточно образован, либо испытывает сильную боль, либо смущение. Пациентымужчины, по данным австрийских исследователей, менее внятно, чем женщины, излагают симптоматику своих заболеваний, и от врача соответствующая беседа требует не только специальных медицинских знаний, но и определенного психологического настроя и умения расположить к себе пациента. С третьим типом диалога медики сталкиваются в общении с ипохондриками, болезненно мнительными людьми, либо пациентами, стремящимися подчеркнуть свою начитанность в области медицины. В диалоге врача с другим врачом диагностирующая стратегия медицинского дискурса в максимальной степени сливается с близкой ей по содержанию аргументирующей стратегией научного дискурса. В этом случае вербально выражается ход мыслей врача. Такая развернутая стратегия схематично может быть представлена в следующем виде: исходя из наблюдаемого положения дел Ф, можно сделать предположение, что перед нами состояние С, в пользу этого есть доводы Д1, Д2, Д3, но против этого можно привести контр-доводы К1, К2, К3, и поэтому для уточнения состояния С необходимо выполнить действия А1,А2, А3, в результате чего доводы либо контр-доводы получат подтверждение либо будут опровергнуты. В реальной речи врачей эта модель неизбежно сокращается, поскольку об очевидном либо само собой разумеющемся не говорят, и вместе с тем эта модель получает развитие в сторону ассоциативно связанных тем. Важно отметить, что вербализация данной стратегии имеет различный характер в зависимости от того, присутствует ли при этом пациент либо его родственник. В случае присутствия пациента информация произвольно и непроизвольно кодируется остенсивно (посредством указания), терминологически и эвфемистически. Например, рассматривая рентгеновский снимок легких, врач говорит другому врачу: "Вот, посмотрите, здесь. Петрификат." — "Да, конечно, а вот здесь — процесс". (Петрификат — окаменевший участок легких после излечения туберкулеза, процесс — активная воспалительная стадия болезни). В диалоге врача с медсестрой реализуется принципиально иная коммуникативная стратегия: директивное указание в виде прямого приказа или просьбы. Медсестра выступает в качестве опосредующего звена в оказании помощи пациенту, например, при измерении артериального давления. Диалог врача с родственником пациента не отличается радикально от соответствующего диалога с самим пациентом, но предполагает определенные обстоятельства, связанные с личностью пациента (возраст, тип болезни). Предполагается, что пациент не в состоянии сам выполнить определенные действия, дать ответы на вопросы, выполнять предписания врача, поэтому беседа врача с родственником пациента включает большее количество объяснений со стороны врача и более выраженную рекомендательность тех или иных действий, поскольку родственник пациента, обратившись к врачу, тем самым принимает на себя обязательства участвовать в лечении больного. Иначе говоря, существует пресуппозиция в медицинском дискурсе, согласно которой родственник пациента, ухаживающий за больным, принимает на себя некоторые функции медика, и поэтому врач должен более детально разъяснить этому человеку причины заболевания и значимость тех или иных предписаний. Поставив предварительный диагноз, врач приступает к лечению больного. Лечащая стратегия в медицинском дискурсе в отличие от диагностирующей и рекомендующей стратегий может не получать вербального выражения. По сути дела, эта стратегия для многих разновидностей медицинского дискурса реализуется как последовательность директивов, которые должен выполнить пациент ("Откройте рот!", "Не дышать!", "Сожмите пальцы в кулак!"), квази-директивов и призывов ("Потерпите!", "Не бойтесь!", "Еще чуть-чуть!"), сопровождающих работу врача речевых действий (междометия, междометные эквиваленты, шутки, обещания типа "Сейчас, обработаем, и все будет чудесно!"), комментариев ("Ну, это типичный случай!", "Зря ему это делали…"), оценок ("Вот молодец!", "Ну, кто ж так делает!"), а также речевых действий врача по отношению к младшему медицинскому персоналу либо ассистентам ("Зажим!", "Тампон!", "Скальпель!"). Лечащая стратегия обнаруживает наибольшую вариативность в медицинском дискурсе по сравнению с другими его стратегиями: так, речевые действия хирурга имеют много общего с речевыми действиями любого человека, выполняющего напряженную и тонкую работу руками по отношению к неодушевленному объекту (если пациент находится под наркозом). Принципиально важно лишь то, что действие представляет собой сложную систему особых операций, требующих высокой квалификации, с одной стороны, и осуществляется с участием ассистентов, с другой стороны. В этом смысле важным дифференциальным признаком является степень непосредственности лечащего действия врача по отношению к пациенту. Если хирург проводит оперативное вмешательство в организм человека, то офтальмолог, подбирая очки или корригирующие линзы, организует экспериментальное изменение состояния пациента (изменение остроты зрения, приводящее к оптимальной четкости зрительного восприятия). Лечение офтальмолога в значительной степени сводится к установлению обратной связи с пациентом, при этом граница между диагностикой и собственно лечением становится достаточно размытой. Существенным моментом в развертывании лечащей стратегии в медицинском дискурсе является наличие боли у пациента. Известно высказывание Гиппократа: "Медицина часто утешает, иногда облегчает, редко исцеляет". Наличие боли — это важный признак ненормального состояния организма, и поэтому на стадии диагностики врач стремится максимально точно и полно определить совокупность болевых симптомов пациента. В ходе лечения боль должна прекращаться, и исходя из этого больному могут быть предписаны различные анальгетики. Важнейшей функцией лечения является психотерапевтическая функция. Пациент обращается к врачу, надеясь, что врач сумеет оказать ему помощь. Институциональная установка медицинского дискурса состоит в принципиальном статусном неравноправии коммуникантов, при этом пациент должен доверять своему врачу, а врач — стремиться к поддержанию соответствующего образа компетентного и квалифицированного специалиста, который искренне желает помочь пациенту. Учитывая состояние больного, врач дает ему понять, что болезнь пройдет, что врачу известны способы лечения, что пациент должен безоговорочно выполнять его предписания. Медицинский дискурс включает элементы внушения. Степень суггестивности медицинского дискурса зависит от болезни, личностных качеств врача и пациента, а также стиля общения, принятого в той или иной культуре. В примитивном обществе суггестивность является максимальной, врач по своим функциям — это ипостась шамана, и поэтому целью целителя является приведение пациента в состояние, в котором человек лишается самоконтроля. В таком состоянии целитель методом гипнотического воздействия стремится мобилизовать защитные силы организма больного с тем, чтобы организм привел себя в норму самостоятельно. Любые способы воздействия на психику считаются приемлемыми. Суггестивность медицинского дискурса в современном индустриальном обществе является менее выраженной и маскируется. Прежде всего, здесь реализуются возможности невербального общения. Врач должен выражать спокойную уверенность в себе и доброжелательность по отношению к пациенту. Важным моментом в невербальном общении является демонстрация опытности врача, в этом смысле возраст врача является свидетельством его квалификации. В современной западной медицине одним из факторов, способствующих повышению суггестивности медицинского дискурса, является система формальных знаков квалификации врача (его ученая степень, дипломы, вывешиваемые в кабинете, а также степень благосостояния медика: чем состоятельнее врач, чем более высоким является его гонорар, тем выше его квалификация, тем более широк круг пациентов, которых он вылечил). Вербально суггестивность медицинского дискурса выражается в установках, которые формулирует врач ("Вы правильно поступили, что обратились ко мне", "Надо было обратиться ко мне раньше", "Вы непременно поправитесь", "Вы поправитесь, если будете четко выполнять то, что я Вам скажу", "У Вас типичное заболевание, которым страдают многие люди, и они выздоравливают"). Для повышения своего статуса врач помимовольно и намеренно прибегает к известным приемам суггестивного воздействия: длительный спокойный взгляд на пациента, внимательное серьезное слушание ответов, одобрительное покачивание головой, спокойное рассуждение, использование афоризмов и пословиц в речи, а также других генерализующих высказываний, вербальное выражение оценки (четкое определение того, что такое хорошо, и что такое плохо), вербальное выражение запретов и разрешений, избегание двусмысленностей и намеков, контроль за развитием темы в диалоге. Рекомендующая стратегия в медицинском дискурсе представляет собой разветвленное поле речевого действия "директив" и выражается как совет, рекомендация, инструкция, запрет, приказ. Подробнее эта стратегия, проявляющаяся в речевом жанре логопедической рекомендации, рассматривается в работе ниже. Следует отметить, что совет врача является образцовым примером речевого действия "советовать", подобно совету родителя, поскольку вышестоящий статус советующего четко закреплен, адресат испытывает определенные трудности, из которых самостоятельно выйти не может, и, наконец, доброжелательное отношение говорящего к адресату задано по умолчанию. Заслуживает внимания тонкая лингвистическая дифференциация оттенков значения русских глаголов "советовать" и "рекомендовать" в "Новом объяснительном словаре синонимов русского языка" (1999). Ю.Д.Апресян и М.Я.Гловинская следующим образом определяют общее значение дан- ных глаголов: Х советует <рекомендует> Y-у сделать P = 'считая, что Y-а интересует мнение Х-а о том, что лучше всего сделать в данной ситуации, Х говорит, что, по его мнению, лучше всего для Y-а сделать P'. Устанавливаются следующие отличительные признаки: 1) основание для сообщения (мнение — для того, чтобы советовать, знания, опора на прецедент — для того, чтобы рекомендовать); 2) предмет (тема) и содержание сообщения (советовать можно по любым вопросам, в том числе и жизненно важным, рекомендовать — по бытовым или служебным; советуя, имеют в виду конечное благо адресата, рекомендуя — непосредственную пользу адресата); 3) степень категоричности высказывания (рекомендация категоричнее совета); 4) отношения между субъектом и адресатом (советуют обычно конкретному и близкому человеку, рекомендовать можно человеку вообще); 5) ментальное состояние адресата (советуют обычно тогда, когда адресат находится в затруднении и не может сам решить свою проблему, рекомендуют в том случае, когда адресат не располагает достаточной информацией для действия); 6) возможность оценочного употребления слова (от того, кто советует, ожидается действенная помощь, если же ее нет, то совет оценивается неодобрительно, а рекомендация этого не предполагает). Основное различие между советом и рекомендацией заключается в противопоставлении мнения и знания. Для совета требуется жизненный опыт, тот, кто советует, должен быть опытнее, умнее, мудрее; для рекомендации требуются знания, особенно профессиональные, рекомендуют врачи, научные руководители, театральные критики (НОСС, 1999, с.393394). Приведенные дифференциальные признаки исключительно точно и тонко характеризуют семантику ситуации совета в целом. Вместе с тем медицинская рекомендация по определенным параметрам сближается с советом и другими директивными речевыми действиями. Медицинская рекомендация, действительно, построена на предположении о наличии у врача специальной подготовки. В реальной жизни бывают ситуации, когда медицинскую помощь, как правило, платную, берется оказывать неспециалист. Если лечение проходит успешно, то такой человек именуется словами "целитель", "представитель народной / нетрадиционной медицины". Если же результаты лечения отрицательны, то используются слова "шарлатан", "знахарь". Обратим внимание: знахарь обладает определенными знаниями (отрицательную оценку ему дают не пациенты, а другие врачи), шарлатан же только делает вид, что владеет специальными знаниями, а по сути дела является обманщиком. (Шарлатанство — бессовестный обман, построенный на невежестве окружающих. — БТС.) Медицинская рекомендация касается здоровья человека, т.е. очень важного концепта, и в этом смысле дифференциация между советом и рекомендацией с позиций конечного либо непосредственного блага не представляется актуальной. Медицинская рекомендация максимально категорична. Врач использует модальность долженствования, особенно при запрете: "Вам нельзя курить", "Вы не должны поднимать тяжести". В реальном общении врача с пациентом, особенно в условиях стационарного лечения в больнице, врач может сказать: "Я запрещаю Вам вставать", но такая форма запрета делает общение менее институциональным и более личностным. Рекомендации в рецептах носят предельно императивный характер: "Принимать три раза в день после еды". В зависимости от содержания рекомендации возможны и определенные сдвиги в сторону менее категорического совета: "Вам желательно поехать на море", "Вам следует придерживаться диеты." Медицинская рекомендация может включать аргументационную часть: "Я бы рекомендовал Вам лапроскопическую операцию, а не полостную, поскольку камни у Вас мелкие, эти операции у нас делают успешно, рана заживет гораздо быстрее, и останется совсем маленький шрам." Приведенные аргументы иллюстрируют определенные топосы в медицинской риторике, т.е. те "общие места", которые считаются благом в диалоге о здоровье (успешность лечения, скорость выздоровления, внешний вид больного). Известно, что определенные лекарства могут оказывать неблагоприятное влияние на организм пациента, поэтому к числу топосов в медицинском дискурсе может относиться степень привыкания к медикаменту. В современном медицинском дискурсе в России топосами являются доводы о стоимости лекарства и о том, где оно производится. Вербальное оформление подобных рекомендаций часто включает условные и уступительные сложноподчиненные предложения: "Если у Вас есть возможность, я бы порекомендовала Вам новый импортный препарат Де-Нол, он очень эффективный, но дорогой, хотя, в принципе, есть и более дешевые лекарства". Мы говорим о рекомендующей стратегии медицинского дискурса, имея в виду то обстоятельство, что типовая схема этого дискурса "диагноз — лечение — рекомендации" в конкретном диалоге врача и пациента может подвергаться модификации. Обычно лечение носит продолжительный характер и включает серию встреч между врачом и пациентом, и при повторных встречах, когда диагноз подтвержден, лечение и рекомендации могут следовать в произвольном порядке. Кроме того, в ряде случаев пациент обращается к врачу для получения консультации, т.е. квалифицированного суждения по поводу того или иного отклонения от нормы здоровья. Медицинская консультация представляет собой развернутое и обоснованное вынесение диагноза с рекомендацией отно- сительно курса лечения, поэтому мы не считаем консультацию особой стратегией медицинского дискурса, но относим ее к разновидностям диагностики и рекомендации. Жанры медицинского дискурса соотносятся с его стратегиями, но не выступают в качестве конкретных иллюстраций стратегий, поскольку выделение жанра основано не только на жанрообразующей интенции, но и на повторяющихся ситуациях общения, в результате которых определенные тексты, повторяясь, обобщаются в текстотипах. Мы считаем, что для выделения жанра требуется определить 1) жанрообразующую интенцию, 2) прецедентные тексты, совокупность которых в сознании носителей языка образует соответствующий концепт, 3) имя жанра, 4) структуру жанра, 5) системные связи жанра, 6) языковое наполнение жанра. Эти признаки в известной мере пересекаются с теми признаками, которые выделяет Т.В.Шмелева (1997). Жанры медицинского дискурса могут быть устными, письменными и смешанными. Например, консультация у любого врача, лечение у психотерапевта, логопеда являются устными жанрами, медицинский рецепт, справка о нетрудоспособности, личный медицинский листок (карта больного) — письменными, рекомендация, расшифровка кардиограммы — смешанными. Может возникнуть вопрос: в какой мере правомерно рассматривать медицинский рецепт в качестве жанра медицинского дискурса, имея в виду, что дискурс есть текст в ситуации общения? На наш взгляд, дискурс может быть как устным, так и письменным. Мы исходим из диалогичности дискурса, по М.М.Бахтину, т.е. полагаем, что любой текст предназначен для адресата, с одной стороны, и встроен в некий сверхтекст, вступает в интертекстуальные диалогические связи с другими текстами, с другой стороны. Если речь идет о медицинском рецепте, то отправителем данного текстотипа является только врач, причем в каноническом случае рецепт является личностно фиксированным, поскольку на нем ставится личная печать врача с указанием фамилии, имени и отчества. Адресат рецепта является сложным образованием, поскольку рецепт предназначен для фармацевта, который должен изготовить либо выдать определенное лекарство, и для пациента, который будет это лекарство принимать в соответствии с указаниями врача. Рецепт пишется на латинском и русском языках, с принятыми аббревиатурами. Будучи документом, рецепт проходит несколько стадий семантизации: сначала врач объясняет пациенту, что предлагается в качестве медикаментозного средства, затем выписывает по определенной форме рецепт, затем больной (либо тот, кто действует по его поручению или в его интересах) покупает либо заказывает соответствующее лекарство в аптеке, при этом провизор может поставить те или иные знаки в рецепте (например, указать цену для кассира либо пометить время изготовления лекарства), затем провизор выдает лекарство, разъясняя рецепт. Мы предлагаем выделить следующие жанры медицинского дискурса: 1) диагностирующая консультация, 2) жалоба пациента, 3) карта анамнеза, 4) справки объективной медицинской экспертизы (расшифровка кардиограммы, анализ крови, рентгенограмма и т.д.), 5) медицинский консилиум, 6) вербальное лечение, 7) медицинская рекомендация, 8) рецепт, 9) медицинская справка (больничный лист), 10) эпикриз. Эти жанры выделяются на основании следующих критериев: 1) устный либо письменный дискурс, 2) документальность, 3) ситуативная инициатива участников общения, 4) количество агентов дискурса, 5) временная направленность, 6) фактуальная фиксация. Установленные критерии имеют различную природу и в самом общем плане сводятся к трем группам: форма дискурса, документальность, ситуативно-ролевые характеристики коммуникантов. Таким образом, медицинский дискурс представляет собой многомерное коммуникативное образование, системообразующими признаками которого являются его цель, типовые участники (врач и пациент) и социокультурные обстоятельства общения. Литература Большой толковый словарь русского языка. СПб, 1998. (БТС). Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград-Саратов, 1998. Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса // Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики. Волгоград, 1999. Карасик В.И. Структура институционального дискурса // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 2000. Коротеева О.В. Дефиниция в педагогическом дискурсе: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1999. Кочетова Л.А. Лингвокультурные характеристики английского рекламного дискурса: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1999. Михайлова Е.В. Интертекстуальность в научном дискурсе (на материале статей): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1999. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1999. (НОСС). Сыщиков О.С. Имплицитность в деловом дискурсе (на материале текстов коммерческих писем): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2000. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. Cicourel A.V. Doctor-Patient Discourse // Handbook of Discourse Analysis/ ed. by T.A. van Dijk. New York, 1985. Vol.4. Fisher S., Groce S.B. Accounting Practices in Medical Interviews // Language in Society 19. 1990. Hein N., Wodak R. Medical interviews in internal medicine // Text 7. 1987. Labov W., Fanshel D. Therapeutic Discourse. New York, 1977. Wodak R. Disorders of discourse. Harlow, 1996. О.В.Коротеева (Волгоград) Квази- и псевдодефиниции в педагогическом дискурсе Дефиниция, определяемая как способ раскрытия содержания понятия и установления или уточнения связи языкового выражения с тем, что оно обозначает как знак языка, является одним из важнейших и наиболее распространенных способов передачи информации в концентрированном виде, а также способствует сохранению и переработке информации и ее усвоению широкими кругами познающих субъектов. Это последнее обстоятельство объясняет, почему определение широко используется в самых различных областях жизни человека. Определение дается и воспринимается различными субъектами деятельности, оно выполняет различные комплексные познавательные функции в отношении участников процесса, вследствие чего дефиниции каких-либо понятий, применяемые в одной из областей, существенно отличаются от дефиниций тех же самых понятий, данных при других обстоятельствах. Так, дефиниция в педагогическом дискурсе представляет собой прием, с помощью которого раскрывается значение определяемого слова путем обобщения существенных для субъекта на определенном этапе свойств и признаков определяемого объекта. Учебная дефиниция имеет тройную ориентацию: 1) научную (требуется адекватная характеристика предмета, насколько это возможно в рамках учебного процесса); 2) адресатную (определение должно быть понятно получателю речи); 3) процессуальную (временный и рабочий характер дефиниции на каждом этапе обучения). Таким образом, классификация дефиниций в педагогическом дискурсе будет производиться на основании двух основных критериев – признака достаточности и признака полноты. Любая учебная дефиниция, по сравнению с научной, представляет собой дефиницию неполную, то есть упрощенную, поскольку ее основной целью является учет знаний адресата. И здесь закономерно возникает вопрос о том, какие признаки предмета (или явления) являются необходимыми для построения правильной учебной дефиниции, а какие можно опустить? До какой степени возможно упрощение? До каких пор неполная дефиниция является дефиницией, а не переходит в другой жанр текста? Определения могут быть различного характера не только по своему способу образования, но и по своей направленности, так как одно и то же явление может быть освещено с позиций семантики, либо синтактики, либо прагматики. Существуют преимущественно семантические, синтактические или прагматические признаки. Дефинирование как определенный жанр текста предполагает анализ преимущественно семантического признака, для которого в первую очередь используется классификационное объяснение. Для того, чтобы определить какое-либо понятие посредством классификационного определения, прежде всего, следует подвести его под другое, более широкое по объему понятие, то есть классифицировать (Кондаков, 1976: 410-411; Войшвилло, 1989: 219; Горский и др., 1991: 131 и др.). Дефиниция через указание ближайшего рода и видового отличия имеет широкое применение во всех областях знания и на различных ступенях обучения. Проведенный нами анализ 10163 определений показал, что в учебном процессе определение через ближайший род и видовое отличие составляет 31,2% от всех даваемых определений. Данные определения охватывают самые разные области знаний и употребляются с самой начальной ступени обучения вплоть до его завершения. Основной составляющей определяющей части классификационной дефиниции является классификатор, наличие которого необходимо для сохранения данной дефиниции как жанра текста. Следовательно, полнота (либо неполнота) классификационной дефиниции будут зависеть от тех видовых признаков, которые субъект, дающий определение, счел нужным включить в его состав. Анализ материала наглядно показывает, что учебная классификационная дефиниция, являясь, по сравнению с научной, основная цель которой – наиболее полное раскрытие определяемого понятия, дефиницией неполной, обязательно не включает какие-то определенные видовые признаки, которые для адресата излишни. Например, ученикам младших классов учителем было предложено следующее определение сахара: Сахар – это белое сыпучее вещество, сладкое на вкус. Даже тот факт (не говоря уже о неперечисленных химических свойствах сахара), что “сыпучий” может обозначать как “кристаллический”, так и “порошкообразный”, для детей этого возраста не актуален. Известные им слова, называющие состояния веществ – “твердый”, “мягкий”, “жидкий”, “сыпучий”. Со словом “порошок” у них ассоциируются в основном синтетические моющие средства, а также порошки как лекарственные препараты и зубной порошок, хотя два последних дети вспоминают гораздо реже, так как зубы они чистят зубной пастой, а, болея, принимают преимущественно таблетки или сиропы. Но данное определение сахара выполняет свою основную функцию – служит разъяснению значения слова. До тех пор, пока учебная дефиниция выполняет свою основную функцию по отношению к адресату, на которого рассчитана, она является правильной учебной дефиницией. Как только учебная дефиниция утрачивает свою основную функцию, она становится ошибочной. Проанализированный нами материал позволяет констатировать, что построенные по принципу “через род и видовое отличие” определения, представленные в учебной литературе и речи учителей (преподавателей), обладают необходимой степенью полноты для разъяснения чеголибо нового и непонятного для обучающихся, то есть действительно являются учебными дефинициями. Дефиниции же, даваемые обучающимися, очень вариативны. Одним из типов определений, характерных для речи учащихся, являются квазиопределения, то есть условные, “как бы” дефиниции, дающие лишь отдаленное представление о значении определяемого слова и допускаемые в учебном процессе при некоторых обстоятельствах и с определенными оговорками. Среди классификационных квазидефиниций можно выделить следующие подвиды: 1. Через классификатор-прототип. К данному подвиду следует отнести такие определения как: Черепаха – это животное. Отец – это человек. Квадрат – это геометрическая фигура и т.п. Большая часть дефиниций, входящих в данную группу, принадлежит ученикам начальной школы, которые затрудняются дифференцировать признаки определяемых предметов или явлений. Подвести определяемое слово под родовое понятие для них легче, чем выделить те признаки, которыми объект определения отличается от других объектов, попадающих под выделенное родовое понятие, поскольку данная процедура предполагает спецификацию объекта, то есть более точную характеристику. Ученики более старшего возраста используют единичный классификатор без дополнительных видовых признаков преимущественно в тех случаях, когда пытаются дать определение через род и видовое отличие для абстрактных существительных. Например, “печаль” определяется как “чувство”, “раздражение” – как “состояние”, “искренность” – как “черта характера” и т.д. 2. Через классификатор-прототип и какие-то несущественные признаки. С увеличением возраста обучающихся в определении обязательно появляются видовые признаки. Но в своем большинстве эти признаки являются несущественными. Это свидетельствует о том, что обучающи- еся недостаточно владеют такой мыслительной операцией как абстрагирование, то есть, выделяя дифференциальные признаки определяемого объекта, не могут произвести разделение этих признаков на существенные и несущественные. В дефиницию включаются какие-то яркие, бросающиеся в глаза признаки или же те признаки, которые являются значимыми лично для субъекта, дающего определение. Чаще всего в качестве отличительных признаков обучающиеся выделяют: размер (Коршун – это большая птица. Суслик – маленькое животное), цвет (окраску) (Воробей – коричневато-серая птичка), форму или строение (Сыр – это круглый продукт с дырочками внутри), место обитания (нахождения, проживания) (Заяц – это животное, которое живет в лесу. Диван – мебель, которая стоит в зале), образ жизни или манеру поведения (Бабушка – это женщина, которая все время что-то вяжет. Петух – это птица, которая живет во дворе и питается пшеном), назначение (Машина – транспорт для семейных поездок за город) и т. д. 3. Через квазиклассификаторы. Получив из школьных курсов определенные знания (хотя чаще всего далеко не полные) о построении дефиниции через род и видовое отличие, обучающиеся пытаются найти классификатор, с помощью которого можно было бы подвести определяемое слово под родовое понятие. Но в силу тех или иных причин подобрать необходимый классификатор не представляется возможным (или нужным), поэтому он подменяется квазиклассификатором. На основе проанализированного материала нами выделяются следующие типы квазиклассификаторов: субституты, эллиптические и абстрактные существительные. Квазиклассификаторы-субституты представляют собой определенные слова с предельно обобщенными значениями. Ими могут быть заменены любые предметы, существа, отвлеченные понятия и т.п. Можно выделить следующие субституты, активно используемые обучающимися при построении определений: 1) существительное “вещь”, имеющее абстрактное значение (Сумка – это вещь, в которой что-то переносят, например, учебники или документы или продукты. Велосипед – вещь, на которой можно кататься или передвигаться по делу); 2) частица “это” с частым последующим добавлением относительных местоимений или наречий (Магма – это внутри земли. Магазин – это куда ходят за покупками: одеждой, продуктами. Банк – это где хранят деньги. Ванна – это в чем купаются); 3) указательное местоимение “тот” (“та”, “то”, “те”) (Бройлер – тот, кого жарят. Окно – то, через что в дома проникает свет, и во что смотрят люди. Коньки – те, на которых катаются по льду); 4) местоимённое наречие “там” (Тетрадь – там, где ученик пишет, а учитель ставит оценки. Квартира – там, где живут люди); 5) личные место- имения третьего лица (Мост – он для перехода с одного берега реки на другой, а также через железную дорогу. Тарелка – она для содержания первых и вторых блюд во время еды). Употребление субститутов является характерным свойством сниженной речи, оно может показывать недостаточную образованность говорящего. Использование обучающимися субститутов при формулировке дефиниций свидетельствует о недостатке их лексического запаса, на что следует в первую очередь обращать внимание при обучении дефинированию. Эллиптические квазиклассификаторы используются при определении значений по месту, причине, источнику, следствию или цели функционирования какого-либо явления или предмета, например: Графин – служит для содержания воды или напитков. Серенада – исполняется мужчиной под окном возлюбленной. Данные определения являются как бы “свернутыми” определениями, в которых родовой признак выражен эллиптически. Если такие определения “развернуть”, вернув в определяющую часть родовой признак, то они немедленно преобразуются в определение через род и видовое отличие. Так, в первом случае, подведя “графин” под родовое понятие “сосуд”, мы получаем: Графин – это сосуд, который служит для содержания воды или напитков. Аналогично можно преобразовать и определение слова “серенада”, если подвести его под более широкое понятие “песня”. Мы полагаем, что “свертывание” определений с использованием эллиптических классификаторов происходит в силу того, что говорящий считает присутствие классификатора избыточным. Использование в определяющей части дефиниции более широкого и “расплывчатого” понятия, по мнению обучающегося, дублирует то, что более конкретно выражено в определяемой части, а, следовательно, может быть опущено. Квазиклассификатор-абстрактное существительное используется при попытке употребить классификационную дефиницию при определении глаголов, прилагательных и наречий. У некоторой части учащихся процесс определения слова ассоциируется только с определением через род и видовое отличие. Выделить же какой-то родовой признак и видовые отличия по отношению к прилагательным, наречиям и глаголам для них не представляется возможным. Не обладая знаниями о возможности построения других типов определения, кроме классификационного, обучающиеся пытаются создать тот необходимый классификатор внутри определения, который бы позволил этому определению звучать полно и хорошо. Но данный способ построения определения ведет лишь к мнимому благозвучию дефиниции, создавая на самом деле квазидефиницию (Сыро – это место, которое пропитано водой и до конца не высохло. Грустить – это такое действие, при котором человек испытывает не радостное чувство. Добрый – слово, показывающее, что человек незлой, с открытой душой). При этом обращает на себя внимание безразличие обучающихся к грамматическому соответствию между определяемой и определяющей частями дефиниции. Помимо классификационных квазиопределений, в рамках педагогического дискурса является возможным выделение квазидефиниций трансформационных, то есть дефиниций, целью которых является синтактическая характеристика определяемого слова, и которые осуществляются путем преобразования значения неизвестного для адресата слова в другое, известное и понятное. Среди трансформационных квазидефиниций можно выделить следующие подвиды: 1) квазидефиниции через аспектуализацию и 2) квазидефиниции через антоним с негативным префиксом. Трансформационные дефиниции, содержащие аспектуализацию какого-либо качества или действия строятся на основе синонима (чаще всего – доминанты синонимического ряда), а также включения некоторых дополнительных признаков, показывающих какие-то иные аспекты, оттенки лексического значения определяемого слова, те, которые не входят в значение синонима в определяющей части. Трансформационные учебные дефиниции с аспектуализацией, в первую очередь, применяются по отношению к прилагательным и глаголам, а также к абстрактным существительным. Здесь следует отметить, что данный вид трансформационного определения приводится теми, чье богатство словарного запаса позволяет это сделать. Обучающиеся, не владеющие отличительными смысловыми оттенками, эмоционально-экспрессивной окраской и стилистической характеристикой различных синонимов одного синонимического ряда, дают квазидефиниции, которые лишь частично объясняют значение определяемого слова (например, слово “идти” определяется как “передвигаться, перемещаться”, что нисколько не отличает его от “бежать”, “ехать”, “лететь” и т.п.). Трансформационные квазидефиниции через антоним с негативным префиксом образуются, в основном, по отношению к глаголам. Это объясняется тем, что большинство глагольных антонимов выражают противоположную направленность действий и образуют градуальные (ступенчатые) оппозиции, а отрицание какого-либо крайнего члена антонимической парадигмы не обязательно предполагает значение другого предельного члена: “отрицать” – “утверждать”, “отчаиваться” – “надеяться”, “соглашаться” – “спорить”. Так, например, если кто-либо не осуждает чьего-то поступка, то это не означает, что он его одобряет, хотя “осуждать” и “одобрять” являются антонимами. Еще одним типом определения в педагогическом дискурсе является псевдодефиниция. Псевдодефиниция представляет собой лжедефиницию, то есть дефиницию, внешне построенную по правилам реального определения, но совсем не раскрывающую значения определяемого слова. Наибольшее количество всех зафиксированных нами псевдодефиниций приходится на классификационные определения. Это может быть связано с тем, что в коллективном сознании термин “определение” ассоциируется именно с классификационным определением, с его строгой и четко заданной формой. Среди классификационных псевдодефиниций представляется возможным выделить псевдодефиниции на основе тематизатора, псевдодефиниции на основе дескриптора и псевдодефиниции субъективного характера на основе классификатора-прототипа. Классификаторы-тематизаторы и классификаторы-дескрипторы не раскрывают значений определяемых слов, а лишь соотносят их либо с какими-либо определенными классами: указание тематической области или указание на принадлежность слова к определенному формальному классу слов, и дефиниции, построенные на основе данных классификаторов, представляют собой псевдодефиниции, поскольку определение, которое ничего не разъясняет, перестает быть определением: Заботливый – это о хорошем человеке. В – это предлог. Псевдодефиниции субъективного характера сугубо индивидуальны. Они представляют собой определение слова, которое для субъекта, дающего дефиницию, является агнонимом. Не зная значение какого-либо слова, обучающиеся пытаются угадать его путем сравнения неизвестного им слова с другими, уже известными, словами. Подбор слов для сравнения происходит чаще всего по каким-то случайно совпадающим признакам. Например, в следующих определениях “Агония – это вид погони. Авантюрист – это художник современного направления. Мымра – это мохнатое животное, живущее в воде” слова “агония”, “авантюрист”, и “мымра”, скорее всего, в сознании обучающихся были соотнесены с другими, не имеющими ничего общего, но сходными с ними по звучанию словами (агония – погоня; авантюрист – авангардист; мымра – выдра). Определения “Антрекот – это породистый кот”, “Автореферат – реферат, набранный на компьютере”, вероятно, давались для значений, “выводимых” из частей слова: “антре – кот”, “авто (т.е. автоматизированный, не ручного написания) – реферат”. Сочетания звуков в словах “аббревиатура” и “абракадабра”, наверное, звучат для обучающихся немного зловеще и запугивающе, о чем свидетельствуют следующие дефиниции: Абракадабра – злая женщина, чем-то похожая на Бабу Ягу. Аббревиатура – это постоянно ругающаяся женщина. А слог “гю”, с которого начинается слово “гюрза”, должно быть, ассоциируется с Востоком или Кавказом, а точнее – с лицами женского пола, проживающими там: (Гюльчатай, Гюльнара (Гульнара), Гюлия (Гулия) и пр.): Гюрза – это восточная женщина. Гюрза – это женщина из Средней Азии. Гюрза – лицо кавказской национальности. Понять же, почему для десятилетних детей “пеларгония” является дорогим женским украшением, а “аспирант” – министром и помощником президента, просто не представляется возможным. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что, чем младше обучающиеся, тем чаще при встрече незнакомого слова на вопрос “Что значит ‘…’?” они прямо и искренне отвечают “Я не знаю”. С увеличением возраста они все реже и менее охотно в этом признаются. Не знать, а тем более показать это – стыдно, предстать перед другими менее образованным, чем тебя считают, не хочется. Отсюда и вытекает попытка найти хоть какую-то связь между неизвестным и известным ранее и дать определение. Еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания, состоит в следующем: примерно каждое третье незнакомое слово учащиеся пытаются отнести к медицине. Например: Гиацинт – болезнь, скорее всего чтото воспалилось. Это позволяет, с одной стороны, говорить о том, что в коллективном сознании непонятное ассоциируется с медицинским дискурсом. Врач недоступен. Для него больница, которая вызывает у большинства людей неприятные ощущения, – привычное место. Он знает то, чего не знают другие: как помочь, как облегчить боль. Он разбирается в латыни и т.д. С другой стороны, большое количество рекламы лекарственных препаратов, многочисленные предложения изменить что-то в себе, подправить свое здоровье тоже накладывают свой отпечаток. Нами был проведен эксперимент: для определения испытуемым был предложен ряд лингвистических терминов, которые, скорее всего, должны были являться для них агнонимами. Каждому из 150-ти испытуемых предлагалось ответить на вопрос “Что означают следующие три слова?” (всего для эксперимента было отобрано 50 терминов). Ответы распределились следующим образом: 1) 14 определений были даны либо правильно, либо с помощью тематизатора отнесены к соответствующей области; 2) в 27 случаях респонденты не побоялись признаться, что не знают значения каких-то слов; 3) 109 терминов были причислены к области медицины. Чаще всего термины соотносили с лекарствами (Бустрофедон – таблетки какие-то. Асиндетон – лекарство, импортное, скорее всего); второй по численности группой были указания на какиелибо заболевания (Флексия – нарыв. Дейксис – воспалительное заболевание); затем можно выделить какие-то производимые медицинские манипуляции (Парцелляция – удаление чего-то при хирургической операции. Изоглосса – это лечебная физиопроцедура), а также некоторые другие процессы, имеющие непосредственное отношение к медицине (Дискурс – курс лечения, скорее всего, в санатории. Аблаут – ситуация, когда пациент умер после долгого лечения, наверное). Данные псевдодефиниции, представляя собой по форме классификационные определения, по своей сути являются интерпретационными, так как обучающийся пытается растолковать для себя, уяснить смысл неизвестного. Кроме рассмотренных выше классификационных псевдодефиниций возможно выделение псевдодефиниций-интерпретаций (Козёл – это наш сосед по даче, это все знают), экземплификативных псевдодефиниций (Наивный – это когда человеку чего-то хочется, и он настаивает на этом (здесь идет подбор эпизода какого-то имевшего место события, ситуации, т.е., дается иллюстрация), псевдодефиниций с оценочной классификацией (Акселерация – это плохое слово), трансформационных псевдодефиниций (Бастовать – это голодать). Необходимо отметить, что подобные псевдодефиниции, в отличие от классификационных, употребляемых преимущественно по отношению к именам (исключение составляют дефиниции с классификаторамитематизаторами и классификаторами-дескрипторами), могут появляться при определении любой части речи, как знаменательной, так и служебной. Независимо от характера псевдодефиниций (то есть, среди дефиниций какого типа они вычленяются) мы выделяем все псевдодефиниции в один тип на основе того, что ни одно из них не реализует основной функции учебной дефиниции. Подводя итог, следует отметить, что количество квази- и псевдодефиниций в педагогическом дискурсе велико. Данные дефиниции составляют 21,7% от всех проанализированных нами определений (12,3% – псевдо- и 9,4% – квазидефиниции), а среди определений обучающихся на них приходится 47,8%, что свидетельствует о недостатке работы с дефиницией как жанром текста в образовательных учреждениях. Литература Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ. М., 1989. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике / Под ред. Д.П.Горского. М., 1991. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1976. Е.В.Бобырева (Волгоград) Диалогичность научного текста: внутренняя природа и языковые механизмы реализации Научный текст представляет собой особым образом структурносемантически и прагматически законченное образование, обладающее своеобразной внутренней спецификой. Как и любой другой вид текста (любого вида и жанра, не обязательно научного), научный текст обязательно адресатно направлен. Подобная адресатная ориентировка научного текста несомненна. Как правило, текст другого жанра (не научный) может быть адресован лицам, имеющим различные статусные параметры. Адресат научного текста, как правило, лицо того же статуса, что и адресант текста, имеющее одинаковые с ним интересы, профессиональные установки, а иногда и взгляды. При чтении научного текста у адресата/читателя возникает внутренняя потребность вступить с его автором в диалог, споря по определенным вопросам или, напротив, соглашаясь. Адресат научного текста до определенной степени "однороден". В большинстве случаев автор (адресант) научного текста ориентирован на определенную комплексную "модель" потенциального читателя. Именно поэтому, он способен заранее смоделировать свое речевое поведение (реализованное в тексте) в соответствии с установкой на такого "конкретного" адресата. Научный текст, как на один из других видов текста имеет свою жесткую структуру. Эта заранее заданная структура определена и заложена теми задачами, которые призван решать научный текст. Вопервых, это фиксация нового знания и в виде текста передача его следующему поколению; и во-вторых — обеспечении скрытой коммуникации между учеными, своеобразный обмен знаниями, что в результате ведет к развитию науки. Однако, несмотря на такую жесткую структуру научного текста, анализ показал наличие в нем особых речевых сегментов, форм, которые относятся скорее не научной, а к разговорной сфере коммуникации. Научный текст по своей природе внутренне диалогичен. Хотя открытого диалога со своим читателем автор научного текста, ограниченный его рамками и особенностями позволить не может, он прибегает в иным способам установления контакта с адресатом (читателем). Для научного текста характерна "внутренняя" диалогичность — т.е. ситуация при которой адресант (автор научного текста) ориентируясь на адресата (читателя) не может вступить с ним в открытый диалог, но вынужден постоянно апеллировать к его знаниям, интуиции, пониманию того, о чем идет речь. До некоторой степени, здесь мы имеем некий односторонний диалог, включающий реплики только одной из общаю- щихся сторон. Реплики другой стороны (адресата научного текста) не находят реального выражения в языковом плане диалога, однако, они неизбежно присутствуют в сознании адресанта (автора текста) и являются для него своеобразными отправными точками — опорами в построении текста и в ведении скрытого диалога с читателем. Представляется обоснованным говорить о двух видах или формах реализации диалогичности научного текста. С одной стороны, принимая во внимание тот факт, что любой научный текст появляется как закономерная реакция на все предшествующие публикации в данной области знания, можно считать любой научный текст своеобразной "репликой" в едином процессе научного общения. Всякая научная публикация является "реакцией на другие работы и, в свою очередь, становится стимулом для новых работ" (Славгородская, 1982: 5). Общение с помощью письменных научных текстов осуществляется в принципе по коммуникативной модели, аналогичной модели устного речевого общения. Подобная диалогичность представляется до некоторой степени внешней, лежащей вне языкового плана научного текста. С другой стороны, можно говорить о внутренней диалогичности научного текста, диалогичности данного языкового и речевого целого, заложенной в его внутренней природе и определяемой внутренними законами развития текста. Можно заметить, что некоторые фразы научного текста являются до определенной степени редуцированными формами диалога, который ведется между автором текста и читателем по ходу изложения и восприятия материала. При чтении научного текста нередко возникает внутренняя потребность вступить с его автором в диалог, споря по определенным вопросам или, напротив, соглашаясь. Именно тогда , когда у читателя возникает желание общения с автором научного текста и правомерно говорить о внутренней диалогичности научного текста. Коль скоро диалог предполагает использование особой лексики (принадлежащей к разговорному стилю) и эта лексика оформлена в определенные структурные модели, правомерно говорить о реализации диалогичности именно на лексическом уровне. Очень часто апеллируя к опыту или знаниям читателя автор научного текста использует разговорные конструкции "as you know", "as it was mentioned...". Фразы такого типа создают атмосферу реальной коммуникации, побуждая адресата не просто пассивно воспринимать прочитанное, но и формировать свое мнение, готовить свой "ответный ход", который в дальнейшем может послужить основой новой публикации. Автор научного текста часто прибегает к использованию перформативной глагольной лексики, что также характерно для реального про- цесса повседневной коммуникации, однако, следует сделать оговорку, для особого подвида диалога — диалога-обсуждения. В реальном живом диалоге перформативные глаголы служат цели выражения авторского "я", передачи его точки зрения и отношения к сказанному. В тексте научном использование глагольной лексики призвано решать ряд задач. Прежде всего автор, сообщая читателю о предпринимаемых им самим действиях, побуждает его следовать своей логической цепочке, проходить тот же логический путь, которого придерживается он сам при порождении текста. В научном тексте часто используются глаголы "to give", "to describe", "to utilize" и ряд других. Так глагол "to assume" призван дать читателю понять какой точки зрения придерживается автор, какие взгляды он разделяет: "We assume that there is a barotropic equation of state such that P=P(p)". Знакомясь далее с научным текстом, адресат/читатель может согласиться с автором, а может вступить в скрытую или открытую полемику, не разделяя данной точки зрения. Автор может с помощью особых глаголов подчеркнуть или выделить места, на которые читателю следует обратить особое внимание: "We formulate the linearized perturbation equations and obtain a set of vertically averaged equations for m=1 modes under the assumption that the vertical velocity is independent of the vertical coordinate." Указание о формулировке, выведении определенного положения, с одной стороны информирует читателя о мыслительных ходах автора научного текста, а, с другой стороны, выполняет функцию привлечения внимания читателя, причем внимания активного, с готовностью совершить ответный речевой ход (естественно отодвинутый во времени и пространстве). В отличие от диалога, который нередко хаотичен и направление развития которого трудно предугадать, текст научный структурирован более четко и логично. В этом плане — плане структурирования — его правильнее и закономернее сопоставить с диалогом-обсуждением. Диалог-обсуждение — это всегда полемика, цель и исходная точка которой обосновать и доказать истинность одной из точек зрения, представленной коммуникантами диалога. Однако для автора научного текста задача доказательства истинности несколько упрощается. Адресат диалогаобсуждения в любой момент может выдвинуть адресанту ка-кой-либо контр-тезис или контраргумент — необходимость реагирования (в виде согласия, а чаще доказательства несогласия, неправильности/неправомерности) на который меняет весь ранее запланированный ход развития дискуссии. Например: "We note that these solutions are remarkably similar to those shown in Figure 6 where only the LMC's gravitational potential is considered". На прагматическом уровне диалогичность может проявляться и в том, что автор научного текста имплицитно пытается объяснить потенциальному читателю свои коммуникативные интенции, по ходу текста давая: пояснения-комментарии "Нere we describe a set of nine calculations corresponding to three different initial conditions with three different values of q." — в том случае, если не может быть до конца уверен в том, что адресату будет до конца понятно содержание излагаемого материала; пояснения-обоснования "Because the effect of horizontal motions and shear may be important, we consider the problem numerically taking the vertical structure fully into account" — объясняющие причины предпринятых адресантом действий или шагов; пояснения-целеустановки "In this paper we consider small amplitude m=1 disturbances (or warps) in an inviscid disk" — содержащие обоснования конечных целей, ради которых выстраивается данное научное изыскание. При построении научного текста автор не имеет возможности разбивать целый текстовый фрагмент на отдельные части, подобно репликам диалога. Но на глубинном текстовом уровне подобное разбиение все же присутствует. Как правило отдельные фрагменты текста, представляющие законченные тематические образования выделяются автором при помощи логического структурирования. В языковом плане это представлено фразами типа: "In this paper we consider..." (своебразный зачин текста, сообщающий адресату с одной стороны о начале текста, а, с другой, о его центральной теме и цели), "To study the propagation of inviscid m=1 modes corresponding to warps we utilize a three dimensional numerical scheme ...." (автор сообщает о последовательности действий, предпринятых для достижения определенного результата, естественно желая получить одобрение или, наоборот, критические замечания от читателя"собеседника"); "Based on the above approach, we carried out a systematic search for appropriate ranges of...." (своеобразное подведение итога проведенным исследованиям, реакцию на результаты которых автор также желает получить от адресата текста. Как известно наиболее благоприятна для воздействия с точки зрения получения немедленной реакции эмоциональная сфера человека. Любой стимул, имеющий целью воздействовать на данную сферу человеческой натуры немедленно вызывает определенную ответную реакцию. Для научного стиля изложения, отличающегося рациональностью эмоциональная лексика не характерна. Однако, даже в научном тексте представляется возможным выделить эмоционально окрашенные сегменты, которые апеллируя к сознанию адресата, побуждают его к вступлению в скрытую коммуникацию с автором текста. К подобным речевым сегментам в научном тексте можно отнести фразы, передающие авторское отношение к излагаемому материалу. Например: "It is natural to assume that the Clouds are near apogalacticon and perigalacticon." Такой фразой текста, автор подспудно побуждает читателя согласится не раздумывая с его точкой зрения, приняв ее как данность ("it is natural to assume"). Чаще всего в научном тексте можно встретить оценочные фразы, цель которых донести до читателя суть оценки адресанта и показать изучаемое явление, процесс и т.д. с субъективной точки зрения автора текста: "It is of interest to compare our results with the constraints on the halo mass derived from various other methods" или "It would be important to compare these theoretical results with the direct measurement of distances to any carbon or RR Lyrae star found to belong to the Stream". Иллюзию одновременности протекания процесса порождения текста и его восприятия (а соответственно и порождения ответной реакции — что является отличительной чертой естественного диалога) создают в научном тексте и такие моменты как использование грамматических форм настоящего времени, повелительного наклонения, например: "Note that in this case, the segment bacame detached after an encounter ...." или изъявительного наклонения "We note that these solutions are remarkably similar to those shown in Figure 6...". Благодаря фразам "Note..." и "We note that ..." у читателя рождается ощущение порождения/написания текста непосредственно перед моментом восприятия в настоящем, что можно также считать до некоторой степени проявлением диалогичности научного текста. Следы автора научного текста (в виде местоименных указаний на конкретное обобщенное лицо), а также показанные выше формы апелляции к адресату/читателю текста (передающие авторский настрой и отношение) можно считать полускрытыми формами диалогичности научного текста. Представляется интересным выявить закономерности "обращенности" автора научного текста к своему партнеру по коммуникации (читателю) для того, чтобы яснее и глубже осознать интенции автора научной публикации и тот явный или скрытый смысл, который он стремится донести до читателя миную пространство и время. Литература Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982. Амвросова С.В. Эгоцентрические координаты научной речи // Научный и общественно-политический текст: лингвистические и лингводидактические аспекты изучения. М., 1991. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. Макаров М.Л. Коммуникативная структура текста. Тверь, 1990. Мешман Л.И. Композиционно-смысловая организация текста английской научной статьи // Функциональные стили и преподавание иностранных языков. М., 1982. Славгородская Л.В. К вопросу о коммуникативной направленности научного текста // Функциональные стили и преподавание иностранных языков. М., 1982. И.В.Алещанова (Волгоград) Газетный текст как разновидность массово-информационного дискурса Актуальность изучения массово — информационного (МИ) дискурса определяется особой ролью текстов этой области в координации деятельности современного социума. Функциональное единство информационного и воздействующего потенциалов текстов МИ превращает их в мощный инструмент управления массовой аудиторией. Газетный текст как разновидность МИ дискурса представляет собой интересный объект для лингвистического анализа. В нашей статье мы покажем место газетного текста в системе МИ дискурса, рассмотрим общие и специфические жанрово-стилистические и структурнокомпозиционные характеристики анализируемого текста. Обращаясь к рассмотрению системы МИ дискурса, нельзя не затронуть проблему институциональной коммуникации. Переход к новой парадигме исследования функционирования языка в различных социальных сферах с обращением к междисциплинарным исследованиям ставит в центр внимания вопросы общения в системе общественных институтов социума (Водак, 1997). Институциональная коммуникация, понимаемая в терминах социальной деятельности, представляет собой стандартизированную форму общения людей, связанных отношениями субординации или, соответственно, координации. Критериями выделения типа институционального дискурса могут служить следующие параметры модельной ситуации общения: 1) пространственно-временные и социальные позиции коммуникантов; 2) цель общения. Выбор экстралингвистических факторов в качестве критерия разграничения многочисленных текстов позволил обозначить коммуниктивную сферу МИ дискурса, являющуюся высшей типологической единицей в моделируемой системе. Следует отметить, что оперирование понятиями “дискурс” и “текст” предполагает необходимость разграничения этих терминов, часто используемых не дифференцированно. Представляется целесообразным применять термин “дискурс” в широком смысле по отношению к тексту вместе с его экстралингвистическими характеристиками, тексту в “контексте ситуации” (Halliday, 1973) и термин “текст” в узком смысле как элемент некоторой дискурсивной макросистемы. Для построения схематичного среза структуризации МИ дискурса мы использовали модель типологической уровневой организации дискурса, предложенную В.И. Карасиком. Данная опорная модель выглядит следующим образом: тип дискурса формат (разновидность) дискурса жанровый канон (Карасик, 1998). В соответствии с приведенной схемой МИ дискурс принимает вид иерархически организованного многоступенчатого комплекса текстов, в котором тексты меньшего структурно-содержательного объема входят в более крупные текстовые целые. Следующими типологическими единицами в пределах МИ дискурса, имеющими более низкий типологический статус, являются тексты газеты, радио, телевидения. В основе выделения этих разновидностей лежит конкретизация общей социальной задачи, выполняемой МИ дискурсом (Гвенцадзе, 1986). Изменение социальной целеустановки сужает диапазон действия коммуникативно-прагматических факторов, на совокупности которых базируется система анализируемого дискурса. Вследствие отмеченных изменений разновидности МИ дискурса, с одной стороны, сохраняют общие черты, обусловленные их отнесенностью к системе МИ дискурса, а, с другой стороны, обнаруживают специфические инвариантные текстообразующие признаки, характеризующие их как определенные разновидности дискурса. Дробление МИ дискурса на более мелкие текстовые целые и возникающие при этом различия требуют особого обсуждения. Заметим лишь, что подобные различия проявляются прежде всего в изменении канала передачи информации и видовой представленности адресата. Транслирование информации посредством текста газеты осуществляется по визуальному каналу. Объектом воздействия здесь является читатель. Радиоинформация активизирует аудиоканал, где роль читателя заменяется ролью слушателя. При телевизионном общении наблюдается сочленение аудио- и видеосистем передачи информации. При этом адресат одновременно выступает в роли и слушателя, и зрителя (Почепцов, 1987). Смена трансляционных каналов несколько видоизменяет процесс восприятия и, следовательно, информационные характеристики текста в каждом конкретном случае. Облик текста газеты определяется целым рядом коммуникативнозначимых объективных факторов. Ведущим в этой группе мы считаем функционально-целевой фактор. Любая деятельность, направляемая и регулируемая посредством речевой коммуникации, имеет конкретную целеустановку. Внеречевая задача получает воплощение в тексте, опре- деляя его коммуникативное назначение. Функция текста играет решающую роль в организации текста. Факт наличия у текста газеты как “прагматически сильной разновидности текстов массовой коммуникации” (Наер, 1981: 108) двух основных функций — информативной и воздействующей — является общепризнанным. Причем, вторая, воздействующая функция признается ведущей, а первая образует контекстные условия её реализации. В основе подобного распределения функций лежат научно обоснованные результаты анализа речевого общения. Согласно полученным данным, речевое общение не сводится только к передаче некоторого количества информации. В основе речевого общения лежит более глобальная цель — управление деятельностью и организация сотрудничества людей (Тарасов, 1990). Дальнейшее рассмотрение вопроса структурной организации МИ дискурса неизбежно приводит к проблеме жанра. Газетный текст обладает весьма мощной и разветвленной жанровой системой, включающей тексты различной жанровой природы (Силантьев, 1996). Жанр представляет собой сложный феномен, втягивающий и интегрирующий в зоне своего функционирования некоторый массив текстов. В лингвистической литературе в качестве основных критериев классификации жанров рассматриваются когнитивные (Ученова, 1971), стилистические (Кожина, 1985), тематические (Бахтин, 1979), коммуникативные (Halliday, 1973), коммуникативно-функциональные (Гвенцадзе, 1986) параметры. В данной работе мы придерживаемся коммуникативного подхода как при определении жанра, так и при установлении и обосновании общих и специфических характеристик текстовых составляющих МИ дискурса. Мы понимаем жанр как специфическую динамичную модель структурно- композиционной и языковой организации некоторой коммуникативной разновидности текстов, сформированную экстралингвистическими факторами коммуникации. При этом мы разделяем точку зрения исследователей, отождествляющих понятия “жанр” и “текст” (см. Акишина, Хазов, 1982; Гвенцадзе, 1986). Многочисленность и многоаспектность жанров газеты обусловлена, на наш взгляд, стратификацией глобальной коммуникативной интенции оказания речевого воздействия на ряд частных микроинтенций. Коммуникативная интенция является основным текстообразующим фактором, задающим формально-структурный и содержательно-смысловой объем газетных жанров. Получив воплощение в тексте, доминирующая коммуникативная интенция определяет функциональную направленность речевого (текстового) общения. Функция воздействия проявляется через дополнительные секундарные функции. Число и набор подобных функций варьируется от жанра к жанру. Как показывают проведенные наблюдения, степень регламентированности формы и содержания каждого отдельно взятого жанра газеты обнаруживает прямую зависимость от его функциональной вариативности. Третий уровень в структуре МИ дискурса достаточно подробно описан в литературе по теории публицистики. Несмотря на существующие расхождения в исследовательских классификациях газетных материалов значительное число исследователей (Ученова, 1971; Пельт, 1984; Брандес, 1990) выделяют три канонизированные жанровые группы. К их числу относятся информационная, аналитическая, художественнопублицистическая группы. Указанные жанровые системы в свою очередь конкретизируются отдельными жанрами (заметка, отчёт, репортаж и т.д.). Отдельную межвидовую группу жанров, являющуюся объектом интенсивного изучения, образуют тексты объявлений, рекламы, писем в редакцию. Данная группа текстов, составляя неотъемлемую часть жанровой системы газетного текста, удерживается в пределах этой системы, на наш взгляд, лишь общностью реализуемой функции. С опорой на приведенную классификацию мы рассматриваем обозначенные жанровые группы в качестве наиболее обобщенных и типизированных моделей коммуникативно-смысловой, прагматической и конструктивной схемы строения газетных текстов. Для выявления общих конвенциональных норм построения газетных текстов весьма продуктивным представляется понятие макроструктуры. Теоретический термин “макроструктура” позволяет, на наш взгляд, сблизить объяснение содержания и формы газетного текста. Вслед за В.Е. Чернявской мы понимаем макроструктуру как конвенциональную композиционную схему построения некоторого класса текстов, организующую иерархически расположенные содержательно и функционально инвариантные элементы, обеспечивающие движение текстовой темы (Чернявская, 1996). Совокупность инвариантных компонентов макроструктуры газетного текста реализуется посредством многочисленных вариантов в системе жанров. Следовательно, при дифференциации жанров приоритет должен отдаваться как наличию этих компонентов, так и особенностям их сочетания. Адекватное описание речевой структуры газетного текста требует выделения минимальной структурно-смысловой единицы текстового уровня. Такой элементарной единицей коммуникативно обусловленной структуризации газетного текста может быть речевая форма. Под влиянием поступательного воплощения речевого замысла адресанта речевые формы интегрируются в более крупные структурно-композиционные единицы — функционально-тематические блоки (термин В.Е. Черняв- ской). Функционально-тематический блок может быть представлен в виде системы, состоящей из ядерной и периферийной части. В этом случае “ядро” блока оказывается сформированным доминирующей речевой формой, отражающей ведущую функцию соответствующей части содержания. Список речевых форм, характерных для газетных текстов, включает такие простые и составные речевые формы: 1) “констатирующее сообщение” с элементами “описания”, реализующее речевое действие “информирование”; 2) “рассуждение”, коррелирующее с речевыми действиями “комментирование” и “оценивание”. С учётом возможных комбинаций этих речевых форм выделены основные виды функционально-тематических блоков, характерных для газетных текстов: 1) информативный; 2) информативно-оценочный; 3) информативно-аргументативный; 4) аргументативно-оценочный. Форма подачи информации предполагает соблюдение ряда проверенных практикой функционирования текстов МИ структурнокомпозиционных и языковых правил построения и оформления газетных жанров. Представляется возможным на основе анализа структуры газетных жанров выделить типовые структурно-значимые части композиции в общей модели текста газеты. Газетный текст является четырехчастной структурой. Важнейшими композиционными компонентами, присущими каждому газетному жанру, выступают заголовок, вводная часть, основная часть и заключение. Первая часть газетных текстов, представленная заголовком, хранит в максимально конденсированном виде всю текстовую информацию. Еще не имея опоры на текст, адресат направляет усилия на декодирование смысла заголовка, апеллируя к основанным на предшествующем опыте индивидуальным ассоциациям. С заголовка начинается процесс, названный Р.Бартом “взрывом смысла” (Барт, 1994). Активизированные заключенной в заголовке информацией “вспышки” предшествующего знания стимулируют интерес адресата. Желание раскрыть смысл заголовка является, на наш взгляд, активным побуждением к вступлению адресата в контакт с текстом. Самым насыщенным в плане коммуникативной нагрузки является зачин газетного текста, формально коррелирующий с вводным абзацем. Статус наиболее престижной позиции текста присвоен вводному абзацу с учетом установок восприятия массовой аудитории: из первых строк сообщения адресат может извлечь всю интересующую его информацию. Последующее взаимодействие адресата с текстом полностью определяется интенцией последнего. Вводная часть образует структурнофункциональное единство нарративного типа. Этот конструктивный компонент газетной композиции выполняет одновременно две функции: 1) интродуктивную (введение адресата в суть освещаемого события); 2) амплифицирующую (расширение содержания заголовка). Учитывая тесную логико-смысловую и функциональную связь заголовка и вводной части, представляется возможным говорить о функциональном единстве этих композиционно значимых сегментов текста газеты. На наш взгляд, заголовок и зачин образуют интродуктивный функционально-тематический блок (термин ”интродуктивность” введен в: Арутюнова, 1976). Анализ газетных жанров позволил выделить три наиболее частотных вида интродуктивных блоков: 1. Номинативно-хронотопический интродуктивный блок содержит информацию о различных событиях с обязательным указанием сведений об их пространственно-временных координатах (место, время, состав участников): Enel, the Italian state electricity group, yesterday reached a tentative agreement with Enron, the Texas energy group, to form a L5,000 bn($ 2.94bn) joint venture to compete in the Italian and European electricity markets when it is deregulated in 1999(FT, June 23, 1997). В этом примере информация о заключении соглашения дополняется деталями пространственно-временной локации описываемого события. 2. Проблемопостановочный интродуктивный блок сообщает об осложнении ситуации с изложением сути конфликта или проблемы. Этот блок может включать хронотопическую информацию: Germany’s private sector banks yesterday took a more aggressive line in their dispute with their public sector counterparts, accusing them of political blackmail in linking the preservation of their competitive status to their support for the planned European single currency (FT, June12, 1997). Данный вводный абзац газетного текста фиксирует очередной этап в развитии спора немецких банков, являющегося предметом последних обсуждений в прессе. 3. Контактоустанавливающий интродуктивный блок предполагает непосредственное эмоциональное воздействие на адресата. Это может быть частная тема или бытовой эпизод, приобретающие по мере развертывания текста социальное звучание: Armed with an umbrella and shopping bag, Mrs Ljerka Janjic marches resolutely in the rain through Belgrade. Her fellow demonstrators hold banners demanding “Don’t lie to us any more” and “Keep your promise”(FT, June 12, 1997). Сообщение о частном эпизоде из жизни типичной представительницы среднего класса — сербской учительницы — открывает злободневную тему дефицита наличных денег в Сербии. Основная часть текста газеты истолковывает изложенную прединформацию. Эта интерпретационная часть включает вербальные действия, осуществляющие движение содержания (авторский комментарий, мнения лиц, причастных к описываемым событиям, авторский анализ этих точек зрения). По мнению В.В. Ученовой (1971) основу содержания газетного текста составляет конфликт, называемый проблемой при перенесении в духовную сферу. Аналогичная сюжетная линия выявлена Т.А. ван Дейком (1989) в дискурсе новостей. Фокусом повествования здесь является социальный конфликт (Главное Событие), вокруг которого группируются остальные текстовые категории — Краткое Содержание (заголовок и вводка), Фон (исторический, политический, социальный контекст), Предшествующие События, Последствия (последующие события, вызванные главным событием), Вербальные реакции (цитаты) и Комментарии (выводы, предположения, размышления). Таким образом, основная часть может включать в равной степени фактологическую и эксплицирующе-аргументирующую информацию. Речевые действия, формирующие интерпретационную часть, по иллокутивному намерению могут быть отнесены к действиям, предпринимаемым с целью оказать влияние на установки адресата. Логическое завершение процесса объективного анализа событий создается с помощью трёх основных типов функционально-тематических единств. Предлагается выделить следующие функциональносодержательные типы заключений в газетном тексте: 1. Перспективно-акциональное заключение содержит указание на дальнейшее предполагаемое развитие действий в будущем или формулировку задачи, планов, рекомендаций построения внеречевой деятельности: These obstacles are unlikely to deter Cosco, which is intent on forging a presence across the world with plans to add to its eight existing regional shipping management centers or branches in the USA, Germany, Singapore, Japan, Hong Kong, Australia, South Korea and Dubai (FT, June 4, 1997). Репортаж о необычайно быстром экономическом росте национальной транспортной компании Коско в результате политики корпоратизации, проводимой китайским правительством, завершается информацией о перспективных планах деятельности этой кампании на ближайший период. 2. Генерализующее заключение представлено подведением итогов, построением выводов на дедуктивной основе. В соответствии с вариантами содержательного наполнения заключительной части установлены два подтипа генерализующих заключений: а) фактуальногенерализующее заключение обосновывает выводное знание приведением фактуальных данных, обобщение может также опираться на статистические показатели: “Print-based advirtising comprises over 70% of total advirtising in Germany, which puts it among the highest in Europe”, said a Salomon Brothers report on ProSibien. “We believe this is partly due to cultural and economic differences which exist between the regions of Germany. A national advertising medium can only make limited attempts to address such regional differences”, the report said.(FT, June 23, 1997). В этом примере материалом для оформления заключительной части статьи, посвященной финансовому положению одной из ведущих немецких телекомпаний, послужила фактуальная информация, почерпнутая из документального источника. б) в квалификативно-генерализующем заключении обобщение изложенного материала аккомпанируется эксплицитно выраженной оценкой, высвечивающей авторский концепт: “Since 1994, the business community has cut its links with the decision-makers in Ankara”, says Mr Nuri Colakoglu, head of Istanbul’s 24-hour television news channel. This may be a wise decision on its part, but one that offers little hope of a way forward — at least in the short term (FT, June 4, 1997). В данном заключении аналитического обзора экономико-политических проблем Турции автор публикации выражает эксплицитную негативную оценку взаимоотношений политических и деловых кругов страны. 3. Резюмирующе-персуазивное заключение сочетает подведение итогов вышеизложенной информации с убеждением аудитории в правомерности выводов журналиста. Попытка убедить читателей в положительном или ненормативном состоянии дел опирается на мнения компетентных лиц и официально подтвержденную статистику: But perhaps the CSE study’s most challenging statement was its prognosis for the sector’s finances. “Approximately 30 to 40 existing publicly traded electric utility firms will suffer significant equity losses because of price declines when deregulation comes”, it concluded. “A similar number of low-cost producing firms will increase in value as they expand into regions currently closed to them”. With such upheaval in store, it is little wonder that the debate about deregulation has become so acrimonious (FT, June 4, 1997). Здесь объяснение причин жестоких споров по вопросу о путях дерегулирования энергетического сектора экономики США аргументируется точками зрения сторонников и противников реформ и результатами изучения состояния отрасли, проведенного специалистами. Реализация указанных типов структурно-композиционных частей газетного текста распределяется в соответствии со степенью конвенциональности жанра. Газетные жанры обладают весьма подвижной структурой. Такая подвижность задается реализуемой в них функцией социального воздействия. Различное преломление воздействующей функции обусловливает встречаемость многообразных композиционных типов газетных жанров, служа толчком их смешения и взаимопроникновения. Причины тенденций к интерференции жанров следует искать, на наш взгляд, не в пределах МИ дискурса, а в более широком пространстве языковой культуры. Интертекстуальное взаимодействие текстов, активно перемещающее текстовые фрагменты в межтекстовом пространстве общего контекста культуры, не миновало сферу МИ дискурса и конкретно газетный текст. Всеобъемлющий охват внеязыковой действительности, отражение бурного развития культуры в тексте газеты можно признать факторами, лежащими в основе диффузии газетных жанров. Таким образом, базой изучения общих и специфических характеристик газетных жанров может служить объяснительная модель порождения и восприятия данных текстов в структуре деятельности в сфере МИ дискурса. Восстановление связей газетных жанров с общением и деятельностью позволяет выявить основные правила их структурнокомпозиционного и языкового построения. Установка на реализацию главной цели речевого общения является актуализатором прагматического потенциала разноуровневых средств, функционирующих в системе газетных жанров. Литература Акишина Т.Е., Хазов П.В. Жанровый аспект анализа текста // Иностранные языки в школе, 1982. № 4. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. СЛЯ, 1981. № 4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. М., 1990. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997. Гвенцадзе М.А. Коммуникативная лингвистика и типология текста. Тбилиси, 1986. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград — Саратов, 1998. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1985. Наер В.Л. Прагматический аспект английского газетного текста // Коммуникативные и прагматические особенности текстов разных жанров: Сб. науч. тр. М., 1981. Вып. 178. Пельт В.Д. Дифференциация жанров газетной публицистики. М., 1984. Почепцов Г.Г. Коммуникативная семантика телевизионного общения // Коммуникативные аспекты семантики. Киев, 1987. Силантьев И.В. Ансамбли текстов в словесной культуре Нового времени // Дискурс — 1` 96. Новосибирс, 1996. Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие как проблема речевого общения // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. М., 1990. Ученова В.В. Гносеологические проблемы публицистики. М., 1971. Чернявская В.Е. Интертекстуальность как текстообразующая категория вторичного текста в научной коммуникации. Ульяновск, 1996. Halliday M.A.K. Explorations in language study. Frome &London, 1973. Л.А.Исаева (Краснодар) Несобственно лингвистические средства представления подтекста художественного произведения Текст, как известно, не только отражает действительность, но и сообщает о ней. Семантика текста включает номинативный и коммуникативный компоненты. В тексте пересекаются коммуникативная, когнитивная (познавательная) и эмотивная функции. Реализация всех этих функций текста возможна при условии согласованности актов творения и понимания языковыми личностями автора и воспринимающего субъекта. В структуре языковой личности выделяются, как пишет Ю.Н.Караулов, три уровня: вербально-семантический, предполагающий для носителя нормальное владение естественным языком, когнитивный, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную картину мира, отражающую иерархию ценностей, и прагматический, заключающий цели, мотивы, интересы и интенциональности (Караулов, 1989: 5). Для того чтобы текст был понятен воспринимающему, намерения творящего текст должны иметь адекватную языковую форму, в которой воплотились бы особенности языковой личности создателя. Особенно сложен процесс художественного речепорождения. В художественном тексте складываются особые отношения между 3 основными величинами– миром действительности, миром понятий и миром значений. Если для текста как продукта речи универсальной является формула “действительность — смысл — текст”, то в художественном тексте, по мнению Г.В.Степанова (1976), эта формула модифицируется в иную триаду: “действительность — образ — текст”. Или, в соответствии со схемой порождения художественного текста, предложенной И.П.Павлючко (1998: 118), развивающей систему В.П.Белянина (1996: 13), включает компоненты: «действительность – концепция – язык – автор – творческий процесс – текст – читатель – проекция». Язык художественного текста характеризуется неоднозначностью (амбивалентностью) семантики, прежде всего потому, что единицы, составляющие его, отличаются антиномичностью (о видах семантических антиномий художественного слова см.: Кондрашова, 1998), они всегда «не равны самим себе». Вследствие неоднозначности языковых средств и все художественное произведение несет в себе множество возможных смыслов и прочтений. Множественность возможных толкований зависит от ряда причин. Это и многогранность художественного образа, и различие кодов читателя и писателя, и то, что писатель, квантуя действительность, т.е. выбирая отдельные элементы в ней, оставляет многое недосказанным, предоставляя читателю восполнить остальное, и, наконец, то, что социально-исторические, культурные и языковые изменения, через которые проходит литературное произведение на пути к читателю, обязательно переосмысливают текст. Чтение художественной литературы не должно мыслиться как простое и непротиворечивое упражнение в установлении семантических свойств составляющих единиц текста. Это сложная многоплановая операция “декодирования” эстетически организованного целого, созданного творческим воображением автора: воспринимая данный в опыте художественный текст и расчленяя его на те или иные части, читающий должен уметь отвлекаться, освобождаться от непосредственных языковых значений слов в тексте и постигать тот смысл, то содержание – намерение, носителем которого (по замыслу автора) является тот или иной отрезок речи (Назарова, 1994: 130). Для этого читатель должен иметь представления о способах проникновения в глубинную смысловую ткань произведения. Понимание текстов всегда связано с выходом за пределы их непосредственно данного содержания. С одной стороны, в тексте могут быть опущены сведения, которые предполагаются известными читателю. С другой – понимание текста есть в той или иной мере понимание индивидом самого себя. Непосредственное наблюдение над текстами художественными, сопоставление их с нехудожественными текстами позволяет выделить категории художественного текста, которые конституируют его как определенную стилистическую систему и могут быть единицами анализа художественного текста. Основной следует признать категорию “подтекста”, включающую в широком смысле и то, что принято называть «образом автора». “Образ автора”– это субъект повествования, которых сам творит действительность произведения, это намеренно избранная писателем позиция, находясь на которой он получает наилучшие возможности для воплощения идейного замысла своего произведения, это определенная точка зрения, создающая единство самобытного нравственного отношения писателя к предмету. Однако чаще всего авторская позиция не имеет прямого словесного выражения (случаи, когда автор непосредственно высказывает свою точку зрения, например: «Я так люблю Татьяну милую мою» А.С.Пушкина, — достаточно редки). Поэтому модально-концептуальная информация, заключенная в тексте, обычно требует особых приемов декодирования. Подтекст, т.е. скрытая информация, требующая деавтоматизированного восприятия от читателя, является обязательным компонентом структурно-семантической организации художественного текста, компонентом структуры содержания, которая заключается в структуре выражения. Подтекст может проявляться как следствие рассредоточенного повтора (Сильман, 1969), в результате ассоциативной переклички дистантно или контактно расположенных микротекстов, под которыми понимаются более или менее завершенные речевые образования, (такое понимание подтекста предлагается в работе: Брудный, 1976). В основе подтекста могут находиться и конкретные переосмысленные в тексте единицы, которые получают приращения в ближайшем окружении (синтагматические) или в условиях дальнего контекста (парадигматические) – т.е. собственно лингвистические знаки разных уровней, видоизмененные в данном контексте единицы (см. об этом подробнее: Исаева, 1999). Кроме того, знаками подтекста становятся и особые образования, получившие дополнительную смысловую нагрузку не в данном тексте, но за его пределами, в силу того, что они называют некие явления, понятия, ситуации, имеющие высокий иерархический статус в языковой картине мира определенной лингвокультурной общности. Эти единицы в интегральном понимании получили наименование концептов – универсальных и многомерных феноменов, способных транслироваться в различные сферы (нравственность, наука, язык) и в зависимости от условий превращаться в специализированные формы (понятие, образ, поведенческий стереотип) (такое понимание концепта см.: Ляпин, 1997, а также: Карасик, 1996). Сочетание собирательности и избирательности, несовпадение концепта с обычным (словарным) словом отмечает Д.С.Лихачев, подчеркивая, что концепт «является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека», поэтому его потенции «тем шире и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека»» (Лихачев, 1997: 281). При концептологическом подходе предметом изучения в первую очередь становятся культурно значимые содержательные признаки, которые связаны с ценностными предпочтениями социума, со стереотипами сознания и поведения. Универсальные для носителей данного языка концепты, включенные в авторский текст, являются знаками, указывающими на существование значительного пласта невыраженной информации, которая важна для интерпретации текста. Осознание концепта возможно только с опорой на то, что принято называть тезаурусом. Известно, что тезаурус читате- ля определяет ассоциативные ряды, которые порождает то или иное произведения слова в его сознании (Тураева, 1986, 14). Тезаурус иногда отождествляют с содержанием памяти декодирующего. Читатель воспринимает прочитанное на фоне своего опыта в зависимости от содержания своей памяти. Под памятью или тезаурусом понимают всю предшествующую информацию. Сюда входят и личные переживания, и наследственные черты, и начитанность, и вообще любой эстетический опыт (Арнольд, 1974: 16). Кроме того, тезаурус конкретной личности включает в значительной степени и опыт социума (национальнокультурной общности), который не всегда субъективно осознается личностью, но во многом определяет его этические, эстетические оценки, а значит — участвует в создании индивидуальной «проекции подтекста». Обратимся к рассмотрению единиц, которые в силу особенностей своей природы (они в системе языкового представления мира находятся на «пиках» – см. теорию Почепцова, 1990: 111) призваны быть в значении не равными самим себе, нести больший объем не только фактуальной, но и модально-концептуальной информации, не вытекающей из нормативных значений составляющих их компонентов. В число их включим не только единицы-слова, концептуализировавшиеся в языковом сознании носителей языка, но и более сложные единицы (прецедентные тексты), которые призваны в расчлененной форме выражать значимый для социума фактуальный и концептуальный пласт информации. Такие образования назовем несобственно лингвистическими средствами представления подтекста, во-первых, для того, чтобы отличить их от разнородных единиц, видоизменившихся в данном тексте (собственно лингвистических средств представления подтекста), и, во вторых, с целью подчеркнуть необходимость соединения при их анализе как лингвистических, так и нелингвистических (исторических, культурологических и др.) подходов к исследованию. 1. Слова, обозначающие межкультурные понятия, концептуализированные в языковом сознании носителей данного языка. К числу таких слов можно отнести единицы: Бог, судьба, рок, жизнь, смерть, любовь и под. (попытка дать их полный перечень предпринимается Ю.С.Степановым в работе: Константы. Словарь русской культуры. М., 1997). При включении в текст таких единиц обязательна реализация сразу нескольких аспектов многопланового понятия, соединение национальной и интернациональной их составляющей, изменяющихся во времени толкований, при учете индивидуального компонента автора и интерпретатора: «Стояла ночь. На всем протяжении России и Кавказа стояла бесприютная, одичалая, перепончатая ночь. … Не было власти на земле… И спал за звездами, в тяжелых окладах, далекий, необычайно хитрый, император императоров, митрополит митрополитов – бог. Он посылал болезни, поражения и победы, и в этом не было ни справедливости, ни разума, как в действиях генерала Паскевича (Ю.Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара». Интерпретация данного отрывка (очень важного для понимания концептуального смысла текста), видимо, будет тем глубже, чем больше в тезаурусе читателя представлено аспектов понимания концепта «Бог», которые позволят сопоставить авторский подход к нему с другими возможными толкованиями и тем самым создать субъективную проекцию авторского смысла. 2. Национально-культурные концепты. Как известно, языковое, ментальное различие становится существенным на уровне разных языков за счет национально-специфических концептов, входящих в их культуру. «Дух народа и его сознание отражены в культурных концептах, мотивирующих языковое сознание, ментальный стиль, называемый национальным менталитетом» (Шаховский, 1996: 37). Среди них могут быть выделены: 1) слова, соответствующие определенным аспектам универсальных философских концептов (правда, истина, добро, благо, долг, обязанность и др), получившие национально-культурные приращения, 2) понятия, выделенные в русской языковой картине мира за счет особо частотного представления во фразеологии, прецедентных текстах (судьба, душа, жалость и под.), 3) уникальные русские концепты (тоска, хандра, удаль, воля), 4) особые «мелкие» эмоциональные слова, выражающие национальный характер (авось, заодно, а вдруг) (Подробный анализ системы национально-культурных концептов см.: Булыгина, Шмелев, 1997: 482-539). Включение в художественный текст подобных единиц (например, концепта «воля» в приведенном ниже тексте) создает для читателя определенную семантическую перспективу, только с учетом которой может быть понят авторский замысел: «Шли головотяпы домой и воздыхали … «Были между ними, — говорит летописец, — старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть» (М.Салтыков-Щедрин «История одного города»). Чтобы понять силу сарказма автора, читатель должен знать, что представляет собой национально-культурный концепт «воля» в языковой картине мира русского народа, и вспомнить изображение «воли» головотяпов-глуповцев (…рознь и галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно»), кроме того, учесть тот факт, что от воли они отказались совершенно добровольно, даже упрашивали князя «ими володеть». 3. Индивидуально-авторские концепты, вошедшие в национальную и, в ряде случаев, в мировую культуру. Индивидуальноавторские концепты – это слова, получившие приращение в конкретном тексте. Затем, в силу того, что этот текст приобрел высокий статус в культурных представлениях социума, а также потому, что удачно найденное слово с приращенным значением точно заполнило нишу в концептосфере нации, такие единицы начинают самостоятельно функционировать в других текстах, сохраняя, однако, в скрытом виде связь с текстом-источником. («вольность», «тайная свобода» А.С.Пушкина, «отцы и дети» И.С.Тургенева, «красота», «слеза ребенка» Ф.М.Достоевского и под.) Эта связь обычно должна расшифровываться для понимания подтекстного смысла: например, для интерпретации подтекста «Бесов» Достоевского (чем вызваны сложные отношения старшего и младшего поколений, отцов и детей) необходимо учесть содержание текста-источника концептов «отцы и дети» — романа И.С.Тургенева. 4. Прецедентные тексты. Тексты, порождающие значительное количество реминисценций в процессе языковой деятельности определенной группы, обозначаются в современной отечественной лингвистике как «прецедентные тексты». Ю.Н.Караулов, который ввел этот термин в научную практику, называл прецедентными тексты, 1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, 3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» (Караулов, 1986: 105). Он включал в состав прецедентных текстов русской культуры произведения русской, советской и мировой классики, как авторские, так и фольклорные. Прецедентные тексты – необходимая для успешной коммуникации, особенно художественной, часть тезауруса языковой личности. Для того, чтобы общение состоялось, должны быть соблюдены, как справедливо отмечает Г.Г.Слышкин, следующие условия: «1) осознанность адресантом факта совершаемой им реминисценции на определенный текст; 2) знание адресатом исходного текста и его способность распознать отсылку к этому тексту; 3) наличие у адресанта прагматической пресуппозиции знания адресатом данного текста» (Слышкин, 1998: 200). Включение «чужого текста» всегда преследует определенную цель, объяснение которой и становится вербализацией подтекстного смысла. Обычно новый смысл появляется из столкновения концепту- ального подтекста текста-источника, а также тех смыслов, которые приобрел он в процессе прежних использований, с теми концептуальными приращениями, которые делает возможными новый текст – контекст (обычно созданный в другое время, характеризующееся определенной сменой ценностных ориентиров): «(Мышлаевский) … А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивей вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти подмороженных. Деревушка словно вымерла – ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази – глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе… Чего это богоносный хрен возликовал: «Хлопчики… хлопчики…»…Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз… Остервенился… Тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство) прозрел в два счета. Конечно, в ноги, и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!». И лошади нашлись, и розвальни» (М.Булгаков «Белая гвардия» В этом случае текст Н.А.Некрасова, ставший для нескольких поколений интеллигенции гимном, прославлением «святого страдальца», «народа-богоносца»: «Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал» («Кому на Руси жить хорошо»), — переосмысливается в отрицательномодальном смысле в ситуации, зеркально повторяющей классическое «приобщение» городского интеллигента к народу. Вся сумма приращенных значений, связанных с этим текстом, для героя Булгакова становится субъективно понимаемой причиной того, что произошло в России: «Доигрались с мужиком». Особой разновидностью прецедентного текста («малые прецедентные тексты») можно считать устойчивые выражения различных типов (фразеологизмы, пословицы, поговорки, загадки, названия известных текстов и т.п.), которые в видоизмененной форме используются в художественных текстах, причем такое их функционирование предполагает знание исходной единицы, в столкновении с которой и появляется подтекстный смысл: «…Каковы обязанности «Государственного Соломона»? Это столь же подозрительное звание, как вице-канцлер, просто канцлер и министр без портфеля. Отсутствие портфеля у министра – признак, всегда приносящий зловещее впечатление. Все люди пристроены, один к финансам, другой еще к чему-нибудь, и только у одного человека пустые руки. У такого государственного Соломона руки, пожалуй, не только пусты, но и развязаны» (Ю.Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»). В данном случае имеет место особый род видоизменения ФЕ – двухступенчатая фразеологизация (фразеологизм — свободное сочетание – фразеологизм): «отсутствие портфеля» в результате расфразеологизации становится синонимом «свободных рук», а фразеологизация последнего сочетания приводит к возникновению дополнительного смысла «делать грязные дела». 5. Личные имена собственные. Еще В.В.Виноградов отмечал, что «вопрос о подборе имен, фамилий и прозвищ в художественной литературе, о структурных их своеобразиях в разных жанрах и стилях, об их образных и характеристических функциях … — это очень большая и сложная тема стилистики художественной литературы» (1963: 37-38). Носителем скрытого смысла в имени может быть либо его внутренняя форма (значение производящей основы фамилии, этимология имени, национальная или социальная отнесенность, наличие лингвистических и экстралингвистических ассоциаций), либо прагматические возможности формы имени (выбор одной из возможных форм именования: по имени, по фамилии, по имени и отчеству, сочетанием фамилии и имени, имени отчества и фамилии, называние по отчеству, использование дериватов различных типов, в том числе и редких). Если актуализации предметного смысла фамилии или имени обычно дает возможность выразить как фактуальный, так и модально-концепткальный скрытый смысл («говорящие имена и фамилии» Фамусов, Манилов, Алексей – божий человек и т.п.), то выбор формы имени чаще всего свидетельствует о существовании модально-концептуальной информации, как авторской, так и несобственно авторской (Ионыч – называние по отчеству выражает отношение к герою автора, А.П.Чехова, а также именующих его так персонажей текста, Руся –редко употребляющийся гипокристический дериват имени Мария, на уровне созвучия имеющий связь со словами «Русь, русский», — позволяет до некоторой степени понять отношение к самой себе героини и оценку ее героем-рассказчиком). Имена символы, способные употребляться независимо и обладающие смысловой самодостаточностью, выражают подтекстные смыслы либо за счет отсылки к судьбе реально существовавшего героя в том ее виде, в каком она вошла в «супертекст культуры» (Брут, Наполеон и т.п.), либо за счет аллюзивной отсылки к прецедентному тексту-источнику, приобретшему в истории культуры сумму приращений (Гамлет, Король Лир, Обломов и др.). 6. «Цветовые» слова. Слова со значением цвета образуют в русском языке, как и в других языках мира, группу единиц, в которой набор эле- ментов, их семантика и соотношение исторически изменчивы, что определяется изменчивостью осознания выделяемых в языке реалий внеязыковой действительности (разное осознание цвета носителями различных языков также имеет место, что убедительно доказано исследователями – см.: Вежбицкая, 1997: 231-290). Результатом семантического развития цветовых слов явилось сосуществование в языке их прямых, переносных и символических значений на разных этапах развития языка (можно говорить об определенной концептуализации их в языковом сознании), что активно используется в художественных текстах. Обычно в них сосуществуют индивидуально-авторские приращения цветовых слов (собственно языковые средства представления подтекста) и универсальные концептуальные приращения, основанные на фольклорной традиции, религиозной символике, сформированные в прецедентных текстах. Создание и понимание этих приращений также опирается на тезаурус языковых личностей. Так, например, неявный смысл отрывка из текста М.Булгакова «Белая гвардия»: Был он (1918 год –Л.И.) обилен летом солнцем, а зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс. Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? …белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. …Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх… эх…» ( ч.1, гл. 1). может быть понят только с учетом символических значений цветов: красный –цвет крови, насилия, войны; белый – цвет чистоты и смертиупокоения, черный – символ мрака, безысходности, хотя в данном тексте все цветовые прилагательные употреблены в своих прямых значениях (т.е. приращений на синтагматическом уровне нет). 7. Цифры, даты, географические наименования, имеющие в «вертикальном контексте» носителей языка определенную символическую и/или историко-культурную нагрузку Нередко в текстах обыгрывается присутствующая в сознании носителей языка «магия чисел»: три брата Карамазовых у Ф.М.Достоевского, три сестры у А.П.Чехова, дом номер 13 по Алексеевскому спуску у М.А.Булгакова, «антихристово» число 666 у Л.Н.Толстого и т.д., кроме того, в вертикальном контексте имеются некоторые даты, которые не требуют словесной расшифровки, поскольку исключительно значимы для истории и культуры страны (1812, 1914, 1917, 1941-1945 и др.). События, относящиеся к этим датам, а также названия мест, связанные со значимыми для нации событиями (пушкинское «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось»), можно не называть (автоматическое восстановление фактуальной информации), однако модально-концептуальные смыслы, актуализирующиеся этими указаниями, требуют сознательного достраивания с опорой на тезаурус воспринимающего: Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года…(М.Булгаков «Белая гвардия»). Разумеется, состав таких дат для разных поколений носителей языка будет неодинаковым. Для читателей 19 века весьма значимой была такая фраза М.Е.Салтыкова –Щедрина: «В 1802 г. пал Негодяев. Он пал, как говорят летописцы, за несогласие с Новосильцевым и Строгановым насчет конституций. Но, как кажется, это был благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от насаждения конституции, если б начальство настоятельно того потребовало («История одного города»); 1802 г. – «дней александровых прекрасное начало», события того периода высмеиваются сатириком. Одна из тайн искусства состоит в том, что воспринимающий может даже лучше понимать произведение, чем сам автор, или не так, как автор. Во многом это связано с восстановлением объема содержания единиц, концептуализировавшихся в языковом сознании нации и ставших несобственно лингвистическими средствами представления информации художественного текста. “Узнавание”– творческий акт. Оно каждый раз — в известных, впрочем, пределах– различно и зависит от особенностей конкретной языковой личности читателя, от тех изменений, которые вносит эпоха в коллективное языковое сознание нации. Если же такое творческое восприятие текста невозможно, то произведение не может находить отклик в читателях и должно быстро утрачивать свою ценность. Поэтому тексты подлинно больших писателей, содержащие значительный объем подтекстной информации вследствие сложной внутренней организации (собственно и несобственно языковой), бесконечно разнообразно интерпретируются читателями многих стран и эпох. Литература Арнольд И.В. Стилистика декодирования. Л., 1974. Белянин В.П. Введение в психиатрическое литературоведение. Verlag Otto Sagner. Munchen, 1996. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997. Брудный А.А. Подтекст и элемент внетекстовых знаковых структур // Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. M., 1963. Исаева Л.А. Особенности синтагматических и парадигматических отношений и их роль в смыслообразовании художественного текста // Лексикосемантические проблемы и антропология лингвистики: Сб. научн. тр. Краснодар, 1999. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты: Сб.науч. тр. Волгоград – Архангельск, 1996. Караулов Ю.Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы: Докл. сов. делегации на 6 конгрессе МАПРЯЛ. М., 1986. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. Караулов Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения// Язык и личность. М., 1989. Кондрашова О.В. Семантика поэтического слова (функциональнотипологический аспект). Краснодар, 1998. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М., 1997. Ляпин С.Х. Концептология: к становлению подхода. // Концепты: Науч. тр. Центроконцепта. Вып. 1. Архангельск, 1997. Назарова Т.Б. Филология и семиотика. М., 1994. Степанов Г.В. Несколько замечаний о специфике художественного текста// Лингвистика текста. Сб. научн. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза. Вып. 103. М., 1976. Павлючко И.П. Эмотивность языковой личности в творческом ракурсе //Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Сб. научн.тр. Волгоград — Саратов, 1998. Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира II Вопросы языкознания. 1990. №.6. Сильман Т.И. Подтекст как лингвистическое явление // Филологические науки. 1969. № l. Слышкин Г.Г. Апелляция к прецедентным текстам в дискурсе // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Сб. научн. тр. Волгоград — Саратов, 1998. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986. Шаховский В.И. Эмоциональные культурные концепты: параллели и контрасты // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград-Архангельск. 1996. Е.В.Козлов (Волгоград) Аннотация паралитературы (структура, стратегии, нарративные конфигурации) Одним из частных проявлений культурных традиций уходящего века — в особенности второй его половины — стало заметное упрощение перитекста (издательско-типографского и/или авторского окружения основного текста) художественных произведений. Известно, что пеpитекст представляет собой корпус гетерогенных жанров или дискурсивных практик, среди которых принято называть обложку, формат, специальное оформление литературных серий, тексты от автора, издателя или редактора (вступление, предисловие, послесловие, комментарии ... и др.). (см. Genette, 1982). Упрощение периферии текста (пеpитекста) отразилось в увеличении удельного веса кpеолизованных текстов и повышении их сигнификативной роли за счет собственно вербальных текстов. Последние все чаще приобретают в рамках пеpитекста характеристики раритетных или даже анахроничных — такова, например, оценка жанра предисловия для современных художественных изданий (см. Изеp, 1999). Тенденция упрощения перитекста в меньшей степени pелевантна для изданий классической и элитарной литературы, но больше проявляет себя в паpалитеpатуpе. Для паралитератуpы существуют специальные пеpитекстовые маркеры, невербальный характер которых отчетливо проявляет себя (e.g. "кричащее" оформление обложек, оформление паpалитеpатуpных серий). Вербальные компоненты пеpитекста также обнаруживают некоторую специфику в паpалитеpатуpе — упрощение заголовочного комплекса, достаточно редкое использование текстов от издателя/автора, доминирование ряда элементарных конструкций в названиях, буквальность последних и др. В западной филологии утвердилось понимание пеpитекста как предварительного соглашения между отправителем (автором/издателем) и получателем (читателем/покупателем) текста (Genette, 1982 , Lane, 1997, Couegna, 1992). Следуя этому соглашению (contrat de lecture), получатель не должен быть обманут в своих ожиданиях относительно отбираемого (приобретаемого) для чтения текста. Данные ожидания регламентируются пеpитекстом. Основная задача перитекста любого издания, прежде всего, заключается в информировании потенциального читателя о жанровой принадлежности некоторого текста. К этой задаче добавляется необходимость вызвать интерес к изданию, который выступает в качестве стимула к приобретению — приоритетная по определению цель для паралитератуpы. Минимизация вербального компонента пеpитекста позволяет заключить, что кpеолизованные и невербальные формы адекватно отвечают задачам предварительного ознакомления с паpалитеpатуpным текстом. Исключительные позиции остаются здесь лишь за жанром аннотации. По свидетельству Д. Куэня, французские паpалитеpатуpные издания в основном лишены издательского аннотирующего текста. Для адресата знаковыми являются другие элементы периферии паpалитеpатуpного текста: обложка, формат, название серии и издательства (Couégnas, 1992) . Иное положение в отечественной книгоиздательской практике, где принято сопровождать аннотиpуюшим текстом всякий повествовательный художественный текст, ориентированный на коммерческий успех у массовой читательской аудитории. Вероятно, в этом сказывается отсутствие или недостаточное развитие паpалитеpатуpных традиций в нашем обществе, что находит выражение и на уровне пеpитекста. Можно предположить, что в дальнейшем доминирующая роль аннотации будет поставлена под сомнение в связи с развитием других компонентов паpалитеpатуpного пеpитекста (как это и происходило во второй половине ХIX — начале ХХ века во Франции). Пока можно констатировать появление в последние годы ряда паpалитеpатуpных серий с унифицированным оформлением и серийным названием (обращают на себя внимание, например, красноречивые названия российских паpалитеpатуpных криминальных серий: Вне закона, Я — вор в законе, Честь и сила и т.п.; свои названия имеют серии женских романов: Интрига, Соблазны, Страсть, Ураган любви и т.д. и т. п.). Американская паpалитеpатуpная серия "Секретные материалы", следующая за телевизионным сериалом, имеет целый ряд пеpитекстовых маркеров: формат, серийное оформление обложки, название серии, но аннотация также присутствует в каждой книге серии. Любопытно то, что аннотирующий текст во всяком новом эпизоде всегда один и тот же. Аннотация презентует серию целиком и выступает здесь в качестве маркера серийности. Главной задачей такой аннотации становится утверждение идентичности и повторяемости. Она, как и другие маркеры серийности, готовит и побуждает читателя к совершению "повторяющегося акта" — приобретать и приобретать снова. Итак, появляющийся на оборотной стороне титульного листа и/или каталогах, аннотирующий текст должен информировать об издании, пробуждать интерес и (играя роль маркера серийности) демонстрировать идентичность и повторяемость презентуемого текста как члена серии ему подобных. Для анализа природы паpалитеpатуpной аннотации существенным является то, что, во многих случаях этот текст, предваряющий повествование, сам предстает в виде наppатива: в нем сообщается о некоторых событиях, персонажи выступают в третьем лице, а главное, что мы в дальнейшем постараемся рассмотреть подробнее, — здесь присутствует (слагаясь в хронологическую последовательность действий), которая проявляется в смене нескольких фаз развития сюжета. С нарратологических позиций в тексте аннотации можно выделить два смысловых центра, реализующих различные частные стратегические задачи. Кроме самого повествования в формальных пределах аннотирующего текста таким центром является эвалюативный комментарий (эвалюация). В отличие от текста–рассказа, он воспринимается как демонстрация повествователем тех оснований, благодаря которым повествование имеет место быть. Эвалюативный комментарий (ЭК) осуществляет легитимацию повествования. В аннотации паралитературы ЭК решает также рекламные задачи: аннотируемый объект должен оказаться в максимально благоприятном свете для своего потенциального покупателя. Единая стратегия, свойственная всей аннотации, которая заключается в информировании о свойствах текста и, тем самым, его рекламе, реализуется в двух различных смысловых центрах аннотации посредством ряда тактик, отражающих специфику как нарратива, так и ЭК. Если первый, в рамках аннотирующего текста, представляет повествование–пример, обеспечивая читателя своеобразным пробным восприятием повествовательных качеств основного текста, то ЭК легитимирует как нарратив аннотации, так и основной текст в целом. Данная легитимация заключается в информировании об отправителе (авторе), о свойствах коммуниката, что проявляется в ряде тактических устремлений, среди которых мы считаем основными: – аккумуляцию, задача которой состоит в том, чтобы развернуть перед читателем тематический спектр произведения, очертить границы сюжетных ситуаций и, тем самым, детерминировать горизонт ожиданий от текста и стимулировать творческое воображение реципиента. На уровне языковой формы аккумуляция проявляется в сгущении однородных лексических, синтаксических и семантических элементов в пределах некоторого текстового пространства; – использование апострофы, что выражается в прямом обращении к реципиенту (использование личного местоимения во втором лице) , апелляции к действию (прямой императив). «Если вы хотите узнать подробности головоломных дел, раскрытых и нераскрытых неугомонной парочкой спецагентов ФБР, если вы хотите заглянуть за кулисы преступления, если вы хотите взглянуть на случившееся глазами не только людей, но и существ паранормальных, читайте книжную версию «Секретных материалов» – культового сериала 90–х годов» (Секретные материалы). Данный пример иллюстрирует как использование апострофы, так и аккумуляции; – argumentum ad hominem или построение аргументации путем обращения к более или менее авторитетным для реципиента персоналиям, их мнениям и личностному опыту – некто Х выражает свое положительное отношение к продукту У и, в ряде случаев, приводит свои аргументы. Специалистами декларируется эффективность и даже императивность подобной формы для рекламной практики (Деян, 93: 133). Например, издатели романа В.Скотта решили использовать в аннотации мнение другого известного писателя: ”Капитан Кливленд, один из героев романа, был метко назван Стивенсоном человеком с “пятнами крови на руках и испанскими словами на устах” (Пират). Вот таким убеждающим текстом некого М.Зислиса предваряется издание Г.Л.Олди: ”Если бы существовали премии за умение вжиться в созданный мир и удержать роман в рамках мифологической терминологии, оставив и специалиста и проосто читателя в радостном возбуждении от прочитанного …перво –наперво этой премии заслуживает сэр Генри Олди” (Сеть для миродержцев) ; – частое использование фактора прецедентности. Здесь данный фактор можно рассматриваать как признак обращенности к конкретной читательской аудитории, для которой близка и понятна тематика жанра. В референциальном пространстве такой аудитории имена наиболее талантливых авторов и названия их произведений будут наделены особенной сигнификативностью Например, имя основателя фэнтези Толкиена, создателя замечательных образцов жанра, упоминается в аннотациях в одном ряду с именем автора аннотируемого произведения. Поклоникам жанра этим знаком сообщается, что предлагаемая работа будет способна напомнить или даже возродить удовольствие от текстов известного автора. Такое указание может быть прямым (подобно Толкиену, автор Х создал…) или косвенным, например, когда приводится цитата из Толкиена о проблематике жанра, заканчивающаяся переходом к аннотируемому произведению (именно так можно сказать о книге автора Х). . Таким образом, в ЭК активизируются архитекстуальные связи, что представляется весьма важным для паралитературного произведения, которое занимается главным образом воспроизведением наиболее удачных моделей, тогда как всякое литературное произведение порождает собственную эстетическую и семиотическую систему. По сравнению с аннотацией литературного произведения, где информация об отправителе коммуниката (авторе) часто является единственным содержательным ядром сообщения, ЭК паралитературной аннотации демонстрирует в большинстве случаев забвение имени автора, что в целом является тенденцией паралитературы и может рассматриваться наряду с попытками сокрытия подлинного имени (аноним, псевдоним). Имя автора паралитературы нередко остается невостребованным аудиторией. Паралитературная продукция в основном проживает краткий век, а постав требует все новых и новых реализаций.В известной степени коммерческий интерес (приоритетный для паралитературы) предполагает быстрое забывание как автора, так и его произведения, что будет стимулировать потребление другого паралитературного образца. Вместе с тем, имена (псевдонимы) некотрых наиболее удачливых авторов могут стать маркой качества их произведений, серийным маркером, утверждающим идентичность и повторяемость – главные качества паралитературного текста. Иногда, вместо имени автора, серийцым маркером становится имя продюссера или владельца серии и на обложке (после названия серии и названия произведения) крупным шрифтом обозначается:”На основе телесериала КРИСА КАРТЕРА” (Секретные материалы). Таким образом, ЭК паралитературной аннотации демонстрирует обращенность к реципиенту (воздействие на которого осуществляется прямым обращением и апелляцией к действию), к самому коммуникату (свойства которого передаются при помощи аккумуляции) и к предшествующим текстам (что происходит путем объективации архитекстуальных связей). Достаточно редким является выдвижение фактора отправителя, при этом имя автора (продюсера, владельца серии) может выступать в качестве серийного маркера. ЭК может рассматриваться как промежуточное явление, бытующее между наppативным (художественным) и рекламным дискуpсом; в нем присутствуют семантические элементы наppативной сферы представленные аккумуляцией. В том случае, когда своеобразная иррадиация повествования не происходит, ЭК характеризуется отсутствием аккумулятивной тактики. Аннотация оказывается вторичным текстом (с точки зрения порождения текста): ее планы содержания и выражения детерминируются исходным (первичным, пpецедентным) текстом. Однако, коммуникативная ситуация, в которую погружен аннотирующий текст и те цели, которые преследует его рецепция, объективно указывают предвосхищающее (пpецедентное) основной текст положение (в немалой степени от знакомства с этим текстом зависит сумма предварительных ощущений и ожиданий от произведения и, в конечном счете, судьба прочтения основного текста). Текстовый статус аннотации неоднозначен. Наряду с резюме она относится к текстам-трансформам, в которых "происходят такие деформации межтекстовых и внутpитекстовых отношений и связей, присущих исходному тексту, что можно говорить лишь о возникновении "новой текстовости", производимой от исходной, но не воспроизводящей ее черты" (Воробьева, 1997: 57). Пpедставляется, что pефеpентное пространство аннотации не исчерпывается содержанием исходного текста. Аннотация, благодаря ЭК, включает фрагменты реального мира в пределы своего pефеpентного пространства и, тем самым, дистанциpуется от наppативной сферы. Последнее никак не противоречит цели ЭК — обеспечить легитимацию последующего повествования. Весь текст паpалитеpатуpной аннотации может восприниматься как ЭК к презентуемому повествованию. Вероятно, аналогичным образом складывается интерпретация всякой литературной новинки, когда для читателя не являются знаковыми другие составляющие пеpитекста (или их сигнификативная pоль недостаточна). Впрочем, как мы уже отмечали, в пределах аннотации, и чаще всего это имеет отношение к паpалитеpатуpному пеpитексту, может обнаруживать свое существование отличный от ЭК смысловой центр. Наppативность художественного текста иppадииpует за его пределы, что находит выражение в функции повествования, которую осуществляет пеpитекст. Таким образом, на наppатив в рамках аннотации, также как и на основное произведение, распространяется легитимация ЭК. Согласно стратегической задаче пеpитекста оба смысловых центра аннотации (наppатив и ЭК) осуществляют легитимацию основного текста. Мы попытались описать то, какими тактиками решается эта задача в ЭК, а теперь обратим внимание на наppативность аннотации. Не будет преувеличением сказать, что такое повествование несет на себе следы аpгументативного дискуpса, в чем следует видеть попытку адаптации текста к коммуникативной ситуации — наppатив аннотации, в отличие от повествования, которое за ним следует, существует не только ради решения гедонистических и эстетических задач (хотя мы не рискнем отрицать некоторое эстетическое воздействие). Эта повествовательная форма художественными средствами углубляет и развивает те основания, которыми руководствуется потребитель в ситуации выбора предлагаемой продукции. О.П. Воробьева относит аннотацию, наряду с резюме, к текстам вторичной текстовости (ibid.): природа вторичного текста претерпевает в них глубинные изменения, кондиционируемые прагматическим компо- нентом коммуникативной ситуации. В целях детализации особенностей наppатива аннотации, вслед за И. Рёйтеpом (1985: 53-75), обозначим кардинальные характеристики резюме: - ему не свойственна функция замещения прочтения резюмируемого текста. Напротив, чтение резюме стимулирует чтение основного текста; - оно никогда четко не различается с анализом текста; - оно не представляет собой редуцируемый образ резюмируемого текста. Полагаем, что подобные негативные характеристики резюме имплицируют как общие, так и специфические черты с аннотацией. Прежде всего следует отметить гомогенность стратегий: резюме и аннотация побуждают к более близкому знакомству с исходным текстом, образ которого, однако, подвергается различным воздействиям: резюме анализирует, а аннотация предваряет. Определенные сходства и различия существуют в структурном плане. Если ЭК лишь в малой степени походит на анализ осуществляемый резюме (все его тактики кроме аккумуляции имеют лишь косвенное отношение к презентуемому тексту), то повествование аннотации имеет куда большее сходство с резюме. но их сопоставление позволяет обнаружить различные способы (модусы) ведения повествования. Речь идет об оппозиции мимезис/диегезис, которая может характеризовать наppатив, исходя, в частности, из характера его отношений к первичному (пpецедентному) тексту. "Если текстpассказ (le recit) существует pядом со своим референтом, если он имитирует или представляет псевдоимитацию референта — он подчиняется мимезису ("имитация" в гpеч.). Если текст-pассказ удаляется от референта или его трансформирует, то он принадлежит диегезису ("повествование" в гpеч.)" (Milly,1992: 85). Из данного положения следует, что резюме является более сложной наppативной структурой по сравнению с повествованием аннотации. Оно относится к диегезису, потому как, обнаруживая устойчивую тенденцию к анализу основного текста, неизбежно трансформирует исходное повествование. Пpи этом резюме должно передавать целостный образ текста: фазы (этапы) повествования не подвергаются редукции. Наppатив аннотации, на наш взгляд, принадлежит сфере мимезиса, так как он сохраняет фактически неизменной последовательность сюжетных действий аннотируемого произведения. Такое повествование обнаруживает свой подчиненный характер по отношению к основному тексту, у которого оно заимствует логическую схему развития событий. Наppатив аннотации имитирует, передает в сжатом, редуцированном виде образ исходного повествования. В редких случаях повествование аннотации обладает целостностью присущей резюме, но оно всегда является компрессией нарративной логики основного повествования и выступает в качестве фрагмента, наppативного примера. Фрагментарность необходима для решения задачи информирования и, в значительно большей степени, порождения интереса у потенциального читателя. Неполнота наppативной схемы логического развития сюжета, эллиптичность и недосказанность должны обеспечить возникновение интриги, которая будет способствовать более глубокому знакомству с аннотируемым текстом. Итак, следы адаптиpованности к особенностям коммуникативной ситуации мы наблюдаем в структуре наppатива аннотирующего текста. Рассмотpим в каких конкретных формах это происходит. Сюжетная логика большинства повествований предполагает альтернацию двух оппозиционных фаз: деградации (разрушения стабильного унивеpсуума, который выступает в качестве инициальной программы, начального состояния всякого наppатива) и амелиорации (восстановления инициального равновесия, предотвращения деградации или устранения ее результатов). Линейное развитие событий, подчиняясь логике альтернации этих сюжетных фаз, укладывается в схему, выработанную К. Бpемоном (1966: 63), которая, по мнению ряда специалистов (напp., Adam, 85: 28), может выявить глубинную конструкцию всякого наppативного сообщения. 11 Предполагаемая деградация 12 Предполагаемая амелиорация 32 Достигнутая амелиорация 21 Процесс деградации 22 Процесс амелиорации 31 Устранённая деградация Далеко не всегда все компоненты схемы находят выражение в пределах того или иного повествования. Отпpавитель сообщения волен оставить их имплицитными — они будут предполагаться интерпретатором. Хотя неполнота событийных экспликаций и приводит к упрощенному характеру наppатива как сообщения, она может компенсироваться творческой работой воспpиятийных структур реципиента, его воображением. Опиpаясь на логику развития сюжета, интеpпpетант осуществляет попытку достроить событийный ряд. "Акт творчества сопутствует не только говорению, но и пониманию речи" (Щеpба, 1957: 131). На наш взгляд, весьма вероятно также участие подсознания или пpедсознания в этом процессе, если допустить, что ожидания от текста имеют некоторую упорядоченность в коллективных психических структурах человека. В случае, когда pеципиент повествования в тексте аннотации мысленно достраивает неполный событийный ряд, то можно констатировать акт паpтиципации — реципиент вступает в виртуальный диалог с отправителем (фрагментарного) наppативного сообщения; наметившаяся причастность реципиента к конкретному ходу развития сюжетных действий лежит в основе зарождения интереса к основному тексту произведения. Всякий наppатив как сообщение обнаруживает, таким образом, свою структуру, которая может получить рассмотрение в плане развития сюжетных действий. В связи с этим, представляется небезынтересным то, какие конфигурации сюжетных фаз оказываются наиболее предпочтительными для структурирования конкретной периферийной формы наppатива — текста паpалитеpатуpной аннотации. По количеству представляемых сюжетных фаз наppативные конструкции в пределах текста аннотации можно классифицировать по тpем гpуппам: однофазные, двухфазные/трехфазные и многофазные. Хотя гpуппа однофазных близка к ЭК, но эти простейшие построения могут быть причислены к сфере наppатива на следующем основании: за пределами схемы К. Бpемона остается фаза (0) начального равновесия, инициального состояния стабильности и благополучия, котоpое имплицитно, а в pяде случаев эксплицитно (и тогда она выступает как наppативная программа — экспозиция), предваряет всякое повествование. Наppатив возникает тогда, когда происходит некотоpое движение, в результате которого инициальное равновесие оказывается под угрозой разрушения (11) или реально pазpушается (2). Иллюстрацией к вышеописанному может послужить такое повествование из текста аннотации:"В обычном маленьком гоpодке живет обычный человек (0), медленно, но веpно погpужающийся в пучину чеpной ненависти к себе и окpужающим (11). И когда находится повод, убийцу уже не остановить..." (аннотация к книге С. Кинга "Доpожные pаботы"). Акцентиpование эпитета "обычный" в начальной фазе пpизвано усилить контpаст с pеальной необычностью инноваций, котоpые обозначаются в фазе предполагаемой дегpадации, а некотоpая фатальность концовки и кон- кретная номинация героя — "... убийцу уже не остановить..." позволяют интеpпpетанту пpогнозиpовать фазу пpоцесса дегpадации (2 1), котоpая, впpочем, остается имплицитной. Незавеpшенность сообщения, выражаемая на формальном уровне многоточием, пpизвана стимулиpовать интригу и пеpедать опpеделённый импульс напpяжения читательскому вообpажению. Многофазовые конфигуpации повествований аннотиpующего текста являются довольно pедкими. Пpедставляя многие фазы логического pазвития сюжета, они несколько пpиближаются к pезюме, но в них отсутствует анализ особенностей основного текста, что и дает им возможность пребывать в сфеpе наppативности. Многофазные конструкции представляют собой соположение и повтоpение пpостых конфигураций. Пpостые комбинации фаз развития сюжета могут усложняться за счет реприз некотоpых сочетаний или отдельных фаз. Например, фаза (1 1) предполагаемой деградации откpывает и закpывает повествование, в котоpом появляется трижды. Хотя она до опpеделенной степени компенсиpуется наличием семантически ей оппозиционной фазы (1 2) предполагаемой амелиоpации (пpисутствующей в данной констpукции дважды), её доминирование не вызывает сомнений. Пунктирное обозначение фазы (11), её начальная и финальная позиции в конструкции повествования работают на поpождение интеpеса к аннотиpуемому тексту, котоpый возникает параллельно (а может быть и благодаря) некоторому ощущению тpевоги и сопеpеживанию судьбе главного геpоя — Гоpдиана, известного читателям по пpедыдущим книгам истоpико-детективной сеpии С. Сейлоpа: " 72 год до нашей эpы. Восстание Спаpтака охватило юг Италии, угpожая жителям Рима (11). Убит управляющий огромной виллы (21). Все улики указывают на двух pабов . Таинственный клиент срочно вызывает сыщика Гоpдиана (12). Разгадка убийства гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд (11). приближаясь к финалу своего расследования (12), Гоpдиан понимает, что пpавда может повлечь за собой и его собственную гибель (11)" (аннотация к книге С. Сейлоpа "Оpужие Немезиды"). Наиболее многочисленная гpуппа повествовательных конструкций в тексте аннотации состоит из двух или тpёх фаз логического развития сюжета. Меньшая лаконичность в отображении исходного текста (по сравнению с однофазными) и большая фрагментарность ( в отличие от многофазных констpукций) позволяет этой гpуппе поpождать читательский интеpес, опиpаясь на интригующую недосказанность, незавершенность сюжета, акцентируя внимание pеципиента на аpхетипическом противопоставлении двух онтологически конфликтующих начал — Добра и Зла. Разумеется данные фундаментальные категории, опреде- ляющие и наполняющие этическую пpоблематику, оказываются представленными в самых разнообразных повествовательных фоpмах. Хаpактеpная для паpалитеpатуpы в целом манихейская каpтина миpа, предстающего как арена противостояния сил света и мpака, неpедко демонстрируется с особой четкостью именно двух или тpех фазовыми констpукциями. Акцентиpование этого фундаментального конфликта в наppативе паpалитеpатуpной аннотации пpизвано дополнительно подчеркнуть имманентную интриге всякого повествования оппозицию разнонаправленных, принадлежащих pазличным полюсам, движений (или этапов единого движения), каждое из котоpых получает статус структурообразующего — амелиорацию («+») и деградацию («-»). Получая в плане содеpжания самое pазнообpазное наполнение, наиболее типичные (для pассматpиваемой гpуппы констpукций) фазы pазвития сюжета: (11) пpедполагаемой дегpадации, (12) пpедполагаемой амелиоpации и (21) пpоцесса дегpадации pасполагаются в pазличной последовательности, но фаза (11) часто замыкает конфигуpацию, сигнализиpуя потенциальному pеципиенту исходного текста о гpядущем счастливом финале. Пpимеpом может послужить данные повествования:"Встpеча с иными цивилизациями оказалась обескуpаживающей (11): земляне опоздали — Галактика уже поделена сильными pасами, и люди вынуждены смиpиться с участью космических извозчиков (2 1), но... лишь на вpемя (12)" (аннотация к книге С. Лукьяненко "Звезды — холодные игpушки"); "Снова полиция обнаруживает трупы с чудовищной жестокостью pасчленённые скальпелем (21). Снова на месте убийцы пpеступления убийцы оставляют странные, магические знаки (2 1). Стpанная белая машина появляется из тьмы и несет с собой гибель (2 1). И лишь один человек в силах пpотивостоять посланцам могущественного Зла (12)" (аннотация к книге Э.Ластбадеpа "Возвpащение в темноте"). Таким образом, общее упрощение структур перитекста в паралитературных изданиях объясняется тем, что прагматическая стратегия паралитературы — быстрый коммерческий успех у массовой читательской аудитории – адекватно реализуется в пределах перитекста его креолизованными или невербальными компонентами, которые обеспечивают порождение интереса у потенциального реципиента. Отметим, что в пределах текстового массива паpалитеpатуpной аннотации происходит фокализация разнонаправленных дискурсивных стратегий: аргументация и наppативность дополняют и обуславливают друг друга. С нарратологических позиций в тексте аннотации можно выделить два смысловых центра, реализующих различные частные стратегические задачи. Кроме самого повествования в формальных пределах анно- тирующего текста таким центром является эвалюативный комментарий. Наиболее многочисленная группа повествовательных конфигураций (конструкций) в тексте аннотации состоит из двух или трех фаз логического развития сюжета. Литература “В. Изер в Москве”// Филология. Вестник МГУ. 1999. № 5. Воробьева О.П. “Лингво–когнитивный аспект вторичной номинации” // К юбилею ученого. Сб. научных трудов. М., 1997. Деян А. Реклама. М., 1993. Щерба Л.В. Литературный язык и пути его развития // Избранные работы по русскому языку. М., 1957. Adam J.–M. Le texte narratif. P., 1985. Bremond CL. La logique des possibles narratifs // Communications, N. 8, 1966. Couégnas D. Introduction à la paralitérature. P., 1992. Genette G. Palimpseste. La littérature au second degré. P., 1982. Lane Ph. La périphérie du texte. P., 1997. Milly J. Poétique du texte. P., 1992. Reuter Y. La quatrième de la couverture // Pratiques. 1985. N.48. К.Ф.Пчелинцева (Волгоград) Особенности авангардного текстопостроения Культурный кризис начала ХХ века затронул все области искусства и самым непосредственным образом коснулся языка художественной литературы, как прозы, так и поэзии. Появление поэзии авангарда закономерно отразило исчерпанность генеративной возможности текстов предыдущей культуры, смену культурных циклов, следствием которой явился информативный тупик, когда все, что можно сказать, полностью предсказуемо и оборачивается повторением известного. "Системой выдуманных знаков /весь мир вертится, одинаков…"- пишет молодой Н. Заболоцкий. Эта поэтическая формула как нельзя лучше отражает общее настроение эпохи смены культур. В нашей статье мы попытаемся подробнее остановиться на одной из характерных особенностей языка поэтического авангарда — его установку на дешифровку, явившуюся следствием особого текстопостроения, которое было определено Р.Якобсоном как "направленность на сообщение как таковое", т.е. как "поэтическая функция", которая "проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации" (Якобсон, 1975: 202-204). В работах современных литературоведов Е.Фарыно и И.Смирнова этот принцип переосмысливается как "авторефлексивность, рекурентность и конверсивность художественной речи, т.е. как взаимопроекция и мена местами порождаемых на обеих осях формальных и семантических парадигм" (Смирнов, 1985, Фарыно, 1988). Повышенная активность поэтической функции в авангарде, требующая утонченного семиотического чутья, как отправителя, так и получателя текста, обусловливает его установку на дешифровку, накопленного культурой запаса текстов и кодов. Важным, на наш взгляд, представляется и вытекающее из особенностей авангардного текстопостоения повышенное значение прагматики поэтического языка, которое мы вслед за М.Шапиро сформулируем как отношение знаков к интерпретаторам (человека — к слову). По мнению М.Шапиро, главным в поэзии авангарда становится действенность искусства — оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосредоточенное восприятие эстетической формы и содержания, чтобы это восприятие стало как можно более трудным. "Непонимание, полное или частичное, входит в замысел авангардиста и превращает адресата из субъекта восприятия в объект, в эстетическую вещь, которой любуется ее создатель-художник" (Шапиро, 1990: 4). Установка на читательское непонимание, на закодированность поэтического текста порождает ситуацию в поэзии авангарда, когда язык и речь меняются местами. Итог, подводимый в работах современных лингвистов текста, таков, что вместо того, чтобы строить некий мир (текст, культурему, мифологему, архисему или архилексему), авангард, наоборот, "разрушает" этот мир (текст, культурему, мифологему и т.д.) с целью выявить устройство, значимости и возможности создавших данный мир (текст) семиотических систем, в том числе и языка (Фарыно, 1988: 37). Механизмы классического "традиционного" и авангардного текстопостроения предстают как противоположные семиотические процессы. Традиционное текстопостроение, трансформируя, шифрует и порождает новые культуремы, т.е. перестраивает и усложняет семантику имеющихся общекультурных и общелингвистических единиц. Если в традиционном тексте такая архилексема или культурема будет пределом его трансформации, то авангардный текст начинает именно с унаследованной лексемы (культуремы, мифологемы) и трансформирует ее вспять до исходных, предъязыковых или вообще предсемиотических инстанций. Значит традиционное текстопостроение можно уподобить означиванию, концептуализации, символизации действительности, а авангардное — дешифровке, деконцептуализации готовых культурных концептов, с последующей их перекодировкой. Целью таких сложных семиотических операций является отнюдь не упрощение, а попытка возвращения к исходным генерационным узлам культуры, с тем, чтобы направить ее в новое антиэнтропийное русло. Из числа таких особенностей, вытекающих из стремления поэтов авангарда двигаться вспять к прежним генеративным узлам культуры, является и актуализация в их творчестве наиболее архаичных мифов и древних архетипов. Следствием этого процесса явилась ситуация, определяемая Е. Фарыно как удивительное родство открывающейся финальной картины мира у таких разительно несхожих внешне авторов как Ахматова и Крученых, Мандельштам и Хлебников, Пастернак и Заболоцкий. Ср.: "Поскольку предел дешифровки — одни и те же семио- и культурогенные инстанции, то теперь культура в целом из разрозненного набора сильно индивидуализированных текстов или культурем (идиолектов, кодов) возвращается к своему исходному единству…" (Фарыно, 1988: 40). Накопившийся опыт описаний и концептуализаций художественной и декларативной практики авангарда позволяет определить ее как манифестацию катахреистического сознания, сознания, локализованного в инициальной или промежуточной точке, там, где "нет еще ничего" и есть уже все", где бытие и небытие слиты воедино, где нет еще никакой дифференцированности, но откуда возможен выход как в бытие (порождение мира), так и в небытие (Там же: 52). Однако авангардная катахреза не самостоятельна, не первична. Исторически она — вторична, результат всего предшествующего культурного цикла, т.е. результат исчерпанности его генеративных возможностей. И.П.Смирнов определяет этот информационный тупик, как построение "мира без нового" и находит его уже в позднесимволистских текстах, подготовивших приход авангардной катахрезы (Смирнов, 1988: 156-157). Например, в поэме Бальмонта "Смертию — смерть" мир объявляется замкнутым: Но, наконец, всем в мире стало ясно, Что замкнут Мир, что он известен весь, Что как желать не быть собой — напрасно, Что наше Там — всегда и всюду Здесь, И Небо над самим собой не властно. Такую же аномальную реальность воспроизводит Брюсов в поэме "Замкнутые": А жизнь кругом лилась, как степью льются воды. Как в зеркале, днем повторялся день… Мысль о том, что изменение есть лишь повтор, реализуется у Блока в повторении начальных и финальных образов. Ночь, улица, фонарь, аптека… …Аптека, улица, фонарь. Замкнутым или ограниченным представляется мир и в других авангардных текстах, ср: "Влюбляйтесь под небом харчевен…"(В.Маяковский); "Весь мир теперь сияющая лавка" (Д.Бурлюк); "Небо, что светлая горница, Долго ль его перейти?" (Г.Иванов). Важная для нас мысль о том, что авангардисты не создают еще одной по сравнению с источником картины мира, а всего лишь переоценивают, производят "ремодализацию" той, что достается им в наследство. Если на смысловом уровне это происходит в переосмыслении старых концептов, наполнении их новым содержанием, то на языковом уровне это реализуется в объявлении старого языкового кода ложным и в попытках прочтения известных культурных текстов и кодов вспять, по принципу палиндрома. Так, авангардисты, устремляясь вперед, на деле движутся вспять к истокам культуры и повторно открывают катахреистические узлы. Попробуем проиллюстрировать все вышесказанное дешифровкой одного из наиболее загадочных в семантическом плане стихотворений Н.Заболоцкого "Офорт". Небольшой объем стихотворения позволяет привести его полностью: И грянул на весь оглушительный зал: «Покойник из царского дома бежал!» Покойник по улицам гордо идёт, Его постояльцы ведут под уздцы, Он голосом трубным молитву поёт И руки вздымает наверх. Он в медных очках, перепончатых рамах, Переполнен до горла подземной водой. Над ним деревянные птицы со стуком Смыкают на створках крыла. А кругом громобой, цилиндров бряцанье И курчавое небо, а тут – Городская коробка с растёгнутой дверью А за стёклышком – розмарин На первый взгляд текст этот действительно кажется странным и в высшей степени непонятным, "изобилующим семантическими конфликтами и столкновениями разрозненных образов" (Кекова: 37). Текст этот не раз подвергался интерпретации (см.:Кекова, Бьорлинг, Руссова), однако традиционная построчная линейная дешифровка текста оказалась неадекватной. Наш выбор объясняется именно типичностью этого текста, представляющего образчик авангардного "обратного" текстопостроения. Характерно и название стихотворения "Офорт", отсылающее нас к другому виду искусства — живописи, т.е. пространственному искусству, рассчитанному на одновременное, недискретное восприятие текста. Такого же восприятия требует текст, построенный по принципу палиндрома, а прочтение такого текста требует обязательного визуального его представления. "Обратное чтение приводит к разложению неразложимых в нормальной ситуации знаков на элементы — носители грамматических и семантических значений" (Лотман, 1999: 111).Если мы прочтем этот текст линейно, то у нас действительно получится семантическая загадка или "ситуация непонимания". Так голландская исследовательница Ф.Бьорлинг пытается найти конкретную аналогию каждого непонятного образа в нетекстовой реальности. При таком подходе синтагма "деревянные птицы со стуком смыкают на створках крыла" трактуется как метонимическое совмещение образов птиц, складывающих крылья, и закрывающейся крышки гроба. Зрительно такие образы никак не представимы, поэтому Ф.Бьорлинг мотивирует их связанность дополнительно через возможные изображения птиц на крышке гроба. Образ "Он в медных очках, перепончатых рамах" исследовательница удачно соотносит с обрядом закрывания глаз покойника медными монетами, "перепончатые рамы" каким-то образом ассоциируются с "дряблой кожей покойника, обрамляющей медные монеты". Такое линейное восприятие текста, где все последующие ряды образов воспринимаются как предикаты, развертывающие исходную мифологему "живой покойник", ведет к упрощенному толкованию сюжета, представляемого как "описание умершего человека, которого ведут по улицам города к месту его захоронения" (Бьорлинг: С.2-3). Такая интерпретация не снимает семантических конфликтов между семами живое и неживое (покойник ведет себя как живой человек) и человек и животное (покойника "ведут под уздцы"), так же как и общей аномальности текста, проявляющейся на синтаксическом и синтагматическом уровнях. При обратном прочтении текста картина получается иная. Под обратным чтением мы понимаем вслед за Ю.М.Лотманом процесс обратный смыслопорождению. При обратном чтении палиндрома происходит разложение неразложимых в нормальной ситуации знаков. Возьмем конечный образ стихотворения: "Городская коробка с растегнутой крышкой,/А за стеклышком розмарин", представляющий образ города увиденный глазами авангардного художника, и исходный образмифологему: "Покойник из царского дома бежал". Эти два образа конечный и исходный могут быть восприняты только как ступени транс- формации мифологемы умирающего и распадающегося на части города-мифа Петербурга, становящегося Ленинградом. Образ "живой покойник", которого "ведут под уздцы" постояльцы, соотносим с карнавальной традицией проводов старого года, сопровождаемых потешным захоронением (сжиганием, утоплением) различных символов старого мира (Мифы народов мира, II: 453). В данном случае таким символом гибнущего старого мира становится сам город или его метонимический заместитель — Медный всадник, которого и ведут под уздцы "постояльцы". "Перепончатые рамы" и "медные очки" становятся уже не только атрибутами покойника, а связываются с петербургскими опустевшими окнами особняков и перепончатыми оградами парков и мостов. Образ "переполнен до горла подземной водой" связывается с каналами и системой городской канализации, "деревянные птицы, со стуком смыкающие крыла", становятся совмещенным образом птиц и окон. Понятнее становятся и другие аномальные образы, составляющие слуховой (шумовой) фон карнавального шествия (А кругом громобой, цилиндров бряцанье"). Таким образом, стихотворение "Офорт" может быть прочитано как авангардный текст, представляющий собой сложное переплетение плана выражения и плана содержания, представляющий собой развернутую и перекомбинированную мифологему "живой покойник" и создание в результате новой культуремы "умирающий и возрождающийся в новой форме город-миф Петербург". Текст включает как мифологические, так и литературные образы, выступающие в качестве нео-мифов, ни один из которых не является окончательным, но все они представляют собой равноправные и взаимозаменяемые компоненты системы. Литература Кекова С.В. Поэтический язык раннего Заболоцкого (опыт реконструкции). Дисс. … канд. фил. наук. Саратов, 1987. Лотман Ю.М. Текст в процессе движения // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М., 1999. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. М.1992.Т. 1. Руссова С.Н. Философская поэзия Н.А.Заболоцкого и А.А.Тарковского. Дисс. … канд. фил. наук, М., 1990. Смирнов И.П. Два типа рекуррентности: поэзия vs. проза // Wiener Slawistisher Almanach, Band 15. Wien, 1985. Смирнов И.П. Авангард и символизм (элементы постсимволизма в символизме) // Pojmovnik Ruske Avangarde, Sesti svezak. Zagreb, 1988. Шапиро М. Что такое авангард? // Даугава, №10. Рига, 1990. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против". Сборник статей. М., 1975. Bjorling F. "Stolbcy" by Nicolaj Zabolotskij. AnalysesActa Universitatis // Stockholm Slavic Studies, 8. Stockholm, 1973. Faryno J. ПАРОНИМИЯ — АНАГРАММА — ПАЛИНДРОМ в поэтике авангарда // Wiener Slawistisher Almanach, Band 21. Wien, 1988. Faryno J. Дешифровка III: транссемиотическая лестница авангарда //Russian Literature XXXII.- North-Holland. Amsterdam, 1992. Г.И.Богин (Тверь) Эстрадная песня в культурном и культурологическом дискурсе Обращение к рефлективной реальности (миру прожитого опыта) выводит реципиента к онтологическим картинам, составляющим определенные, хотя и открытые целостности — "возможные миры". Поскольку интенция обращена не на "объективную", а на рефлективную реальность, снимается разница между, например, эпистемологической ролью смыслов "болезненность действительного дедушки" и "лихость похабничающего дедушки Козлодоева": ведь и то, и другое — рядоположенные компоненты рефлективной реальности. Воображаемые миры могут нести элементы реальности, реальные миры могут быть пополнены "данными" из миров воображаемых. Понятия "интенциональность" (направленность рефлексии на те "места" духа, в которых представлены экзистенциальные смыслы — "жизнь", "смерть", "любовь", «свобода», "истина", "красота") и "растягивание смыслов" (Богин, 1989) неразделимы: и то и другое выражает принцип развертывания мыследействования человека. Ниже будет показано, как с разных точек усмотрения представляется в образцовом тексте один и тот же естественно-искусственный персонаж. Признак сильной интенциональности — это "сонаправленность всех возможных актов в данном горизонте" (Smith, McIntyre, 1982: 361). Чем более четко выделен (хотя бы и большой) набор топосов ("мест") духа, которые подвергаются интендированию (технике понимания, стабильно обеспечивающей интенциональность как направленность рефлексии), тем быстрее и эффективнее определяется возможный мир (например, "мир козлодоевщины" в восприятии фильма "Асса" многими молодыми людьми в 1987 году). Сонаправленность интенциональных актов эстетически (с точки зрения усмотримости художественной идеи) очень важна: эти акты "бьют в одну точку". Эта сонаправленность обеспечивается техникой герменевтического круга: рефлексия фиксируется (объективируется) во всех трех поясах системомыследеятельности. Иногда, при четкой интенциональности, понимание имеет характер усмотрения зримого, поскольку в этих случаях господствует рефлексия, фиксируемая в поясе 1 (см. Щедровицкий, 1987), что типично для по- нимания тех пассажей текста, в которых представлены конкретные предметы (перцепты — например, воображаемый старик с пустыми глазами, спускающийся с крыши и заглядывающий во все окна). При преобладании же рефлексии, фиксируемой в поясе 2, где представлен опыт действования с текстами, главенствует восприятие способов коммуницирования: "Сначала образ автора стоял в стороне от гнусного старика, а потом слил свой голос с возможным голосом и словоупотреблением старика — "Вот раньше, бывало...". Может преобладать также рефлексия, фиксирующаяся в поясе 3 — поясе чистого мышления, где прорабатываются парадигмы такого рода, как "единство нерентабельности сельхозпредприятий со способом душевного бытия политдеятелей сталинской эпохи". К технике интендирования и к технике растягивания смысла добавляется, как мы видим, техника герменевтического круга, позволяющая фиксации рефлексии в одном поясе взаимно перевыражаться в фиксациях в остальных двух поясах. Например, моя готовность видеть, насколько пусты глаза у гнусного старика, тем самым выступает как моя готовность представить, что и как он может сказать или как можно о нем сказать. Тем самым становится усмотримой и парадигма, в которой показана закономерная взаимозависимость забав старика Козлодоева и всеобщей плохой жизни для всех остальных. Герменевтический круг дает оптимальные возможности для развертывания горизонта тех усмотрений, которые подготавливаются при движении от ноэмы (минимальной смысловой единицы) к смыслу, далее растягиваемому в метасмысл. Техника герменевтического круга поддерживает и развивает технику растягивания смыслов, названную у Гуссерля "горизонтом". Впрочем, кроме горизонта, идентичного нашему представлению о растягивании смысла, Гуссерль выделял также внутренний горизонт — уже в рамках той рефлективной реальности, благодаря которой существует интенциональная сущность, смысл как сущность. Внутренний горизонт — это набор тех граней понимаемого, которые постепенно открываются по мере постижения смысла как сущности. Например, смысл бытования старика Козлодоева в известном тексте есть сущность целого исторического периода. Переход частных смыслов в метасмыслы есть "последовательная актуализация потенциальных явленностей одного и того же объекта" (Bruzina, 1970: 70). Осмысливание той или иной онтологической картины открывает дальнейшие возможности присоединения интенциональных актов к уже совершенным актам, и это развертывание горизонта не только приближает читателя к освоению основных идей текста, но и совершенствует личность реципиента в целом. Интендирование при развертывании горизонта затрагивает за- действованную онтологическую картину непрерывно, а способ данности смысла открывает в этой картине новые и новые грани понимаемого (Husserl, 1973: 20). Число граней понимаемого бесконечно, поэтому любая онтологическая картина трансцендентна, т.е. имеет больше граней, чем это может быть видно в любой данный момент. Метасмыслы "стремятся стать" метаметасмыслами, иначе говоря — художественными идеями, то есть в смыслах и метасмыслах заложены основания идейности текста. Разумеется, в тексте, построенном только по содержанию (содержание — набор предикаций в рамках пропозициональных структур), художественных идей не будет, а если текст построен по смыслу, но воспринимается только по содержанию, художественные идеи будут существовать только как потенция, но реальному реципиенту не достанутся. Установка на идейность (насыщенность текста художественными идеями) поддерживается всей системой выразительных средств текста, выполняющих функцию опредмечивания смыслов. Понимание включает в себя распредмечивание текстовых средств, что также составляет одну из техник понимания. Любое действие писателя со средством выражения меняет опредмеченный в этом средстве смысл, что так или иначе влияет и на развитие смыслов, метасмыслов и метаметасмыслов — художественных идей. С этой точки зрения выразительные средства — это перевыраженная идейность текста, воплощение идейности и регулятор идейности. Разумеется, слово "идейность" стало одиозным после его жульнического использования группой авантюристов в ряде директивных постановлений начиная с 1946 года , однако этим термином пользовались и до них авторы совсем другого типа. К счастью, группа авантюристов не успела дискредитировать термин "художественная идея": для использования столь "темного" словосочетания у них просто не хватало ума и образования. Однако коль скоро сохраняется термин "Художественная идея", необходимым остается и представление об идейности художественного произведения. Вместе с тем ясно, что идейность существует лишь в связке с интенциональностью как направленностью вовнутрь-идущего луча рефлексии, пробуждающего и обогащающего все те топосы духа, которые имеют родство с идейными компонентами, опредмечеными в тексте. Этот луч рефлексии пробуждает в "духе" человека все то. что, как говорят, "есть за душой". Без выразительных средств этого никто не смог бы достичь. Выразительность средств создается автором потому, что это единственный способ ввести смысл, не давая ему точной номинации. Чем сложнее смысл, тем более вероятно, что номинация оказалась бы ложной даже у автора текста, какими бы логическими способностями он ни обладал ("Мысль изреченная есть ложь"). Тем более ложной станет номинация смысла или метасмысла тогда, когда осмысление текста будет выполняться реципиентом. Если же проблема точной номинации не ставится, то выразительные средства в рамках одного языка хоть как-то объединяют автора и реципиента, поскольку есть какая-то общность в рефлективной реальности обоих, особенно для рефлексии, фиксирующейся в коммуникативной действительности (пояс 2, см. выше). Например, средний культурный русский читатель более или менее единообразно усматривает в первом абзаце «Белой гвардии» М.А.Булгакова смысл, который условно в ходе интерпретации (=высказанной рефлексии) можно номинировать как "переживание равновеликости потрясений, выпавших на долю России в 1917-19 годах, с потрясениями очевидцев явления и гибели Христа". Очевидно, во множестве подобных случаев с герменевтическим кругом сочетается круг интенциональный – техника, сопровождающая реципиента от подлежащего освоению образа (чего-то представимого) к рефлективной реальности (отстойнику опыта в «душе» индивида и коллектива) и далее – к топосам экзистенциальных смыслов, пробуждающим рефлексию над познанием жизни, смерти, любви, свободы, истины, красоты, Добра и Зла (у верующих этот экзистенциальный смысл может перевыражаться как противопоставление Бога и Сатаны). При чтении романа М.А.Булгакова такое относительное единообразие усмотрений обеспечивается инверсией и другими синтаксическими средствами в первом же предложении книги: Велик был год и страшен по Рождестве Христовом одна тысяча девятьсот восемнадцатый, от начала же революции — второй. Вместе с тем, чем больше протяженность текста, тем больше и чаще нарушается даже относительное единообразие при усмотрении смыслов. Однако при возможности по-разному интерпретировать целые произведения, хорошо написанные дроби текста продолжают сохранять наборы признаков, обеспечивающих какую-то общность в душевном и духовном действовании множества культурных читателей, и стихотворение про товарища Козлодоева для таких читателей и слушателей отнюдь не является стихотворением только про противного старикашку: над реципиентом и здесь витает набор экзистенциальных смыслов, потому что и в классической эстрадной песне мы находим реализацию тех же принципов текстопостроения, какие имеют место в классическом романе: 1. Оптимум пробуждения рефлексии реципиента средствами выражения. 2. Почти полное вытеснение содержаний смыслами. 3. Относительное сходство в растягивании смыслов и в выходе к художественной идее. 4. Очень низкая номинируемость смыслов, метасмыслов и художественной идеи. Последнюю можно как-то обозначить словами, но это обозначение всегда неточно. 5. Относительное совпадение у многих людей "топосов духа", пробуждаемых путем интендирования. 6. Вероятное сходство наборов используемых техник понимания при чтении текста разными людьми определенного, но при этом достаточно большого сообщества. Для простоты из числа известных случаев крупной художественной удачи назовем произведение, сходно задействующее у множества людей четыре вважнейшие техники понимания — интендирование, растягивание смыслов, герменевтический круг и распредмечивание. Имеется в виду художественная миниатюра поэта Б.Гребенщикова "Козлодоев", широко опубликованная в 1987 году в фильме "Асса" (реж. С.А.Соловьев) в виде песенки, необходимой по сюжету фильма и исполняемой тем же Б.Гребенщиковым с группой музыкантов. Несмотря на то, что при существующей дидактике нашей средней школы большинство молодых людей не могут запомнить 16 стихотворных строк даже с трех устных предъявлений, этот текст "врезался в память" 50 — 70 миллионам молодых зрителей всего СССР с одного устного предъявления (в типографском исполнении сборник стихов Б.Гребенщикова приобрести в то время было практически невозможно). Поскольку и запоминание, и воспоминание, и припоминание — такие же организованности (ипостаси) рефлексии, как и возникающие при фиксации (остановке) рефлексии понимание, решение, проблематизация, собственно человеческое чувство и проч., у нас есть основания полагать, что пробуждение рефлексии читателя этим текстом близко к абсолютному оптимуму. Поскольку этот оптимум определяет собою меру художественности текста, текст следует признать образцовым. Впрочем, мы имеем здесь дело не только с хорошими стихами, но и с целым синтетическим текстом культуры. В частности, создатель фильма С.А.Соловьев использовал как поэтику советского "реалистического" кинематографа (например, сцены в камере предварительного заключения, сцены дальнего заплыва в море), так и принципы театра commedia dell`arte. Действительно, перед нами три своего рода маски — Влюбленный Музыкант ("Бананан"), Юная Красавица и ее Преступный Сожитель. Преступный Сожитель хочет откупиться ворованными деньгами от Влюбленного Музыканта, чтобы тот отказался от любви к Юной Красавице, но Музыкант не может отка- заться и гибнет от рук Преступного Сожителя. Ударная простота сюжетостроения (оно относится к средствам, а не к "содержанию": ведь перед нами не "реализм", а совсем другой метод текстопостроения!) "бьет в одну точку" со стихами, строящими смысл разоблачения старых негодяев. Кроме того, стихи Б.Б.Гребенщикова представлены в виде музыки, несущей смысл "молодежность" (все названия смыслов условны: ведь безусловные именования соотносительны только со значениями — лексикографическими редукциями смыслов, но не с самими смыслами) и к тому же представленной в зрительном ряду: в фильме песня исполняется ансамблем на кораблике так, как она могла бы исполняться на эстраде. Это представленное и глазу и уху реципиента вокально-музыкальное исполнение воспринимается как бунт друзей Влюбленного Музыканта против лжевоспитательских действий Преступного Сожителя, обращенных на Юную Красавицу. Таким образом, на формирование художественной идеи в душах реципиентов работают и стихи, и музыка, и театр, и кинематограф, и — местами — изобразительный ряд, относящийся к сценографии, костюму, интерьеру и т.п. Из-за дефицита места остановимся на стихотворении, не забывая при этом, что оно действовало в 1987 году с такой силой потому, что выступало как одна из граней взаимодействующих искусств. Текст стихотворения не "содержателен", он не "отражает объективную действительность": старики редко сползают по крышам, фамилия Козлодоев не "типична", да и вообще в этом стихотворении отсутствует "правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах", но зато есть художественная правда как инобытие художественной идеи. Иначе говоря, стихотворение является идейным произведением, возникшим в результате собственно художественного мастерства как основы искусства. Поэтому на радетелей сенсуалистической эстетики "социалистического реализма" текст впечатления произвести не может: они понимают тексты, построенные по содержанию, а не по смыслу, понимают то, что сделано по принципу "отражения объективной деятельности", а не по принципам художественности (художественность есть оптимум пробуждения рефлексии, а один из принципов ретроградства есть антирефлективность освоения мира). Впрочем, точная номинация смыслов "Козлодоева" затруднительна — как для тех, кто текст понял по методологии самого гражданина Козлодоева, так и для тех, кто его действительно понял и пережил. Далее речь пойдет о последних — о понимающих. Поскольку процесс понимания сложен, а субстанция "бытия-в-понимании" очень богата, ограничимся упрощенным описанием понимания — так, как будтооно протекает только в рамках четырех упомянутых техник, т.е. как будто нет еще и той рефлексии, которая непременно участвует в ходе дискурса в других техниках (техники индивидуации, экспектации, конфигурирования, смысловыделения, феноменологической редукции и др., всего на начало 2000 г. известно 105 техник понимания). Иначе описание было бы слишком длительным. Для экономии места логически-дискурсивная интерпретация ("ученая" высказанность рефлексии) ниже описывается в терминах обыденной рефлексии, органически вплетенной в поток значащих переживаний. Последние, конечно, являются организованностями рефлексии, но в обыденной рефлексии не присутствует актуальное осознание типа "Я переживаю сходство зачина булгаковского романа со Священным писанием потому, что здесь использованы такие-то средства синтаксической риторики". При этом значащие переживания не опускаются до "эмоций", а остаются перевыражением собственно человеческих чувств. Собственно человеческое чувство — важная организованность рефлексии, особенно распространенная в условиях обыденности рефлексии, множественности рефлективных актов, почти всегда — в условиях неготовности субъекта следить за рефлективным процессом и лишь относительной (при этом — отсроченной) готовности осознать след этого процесса и дать условную и неуклюжую номинацию смыслам, родившимся при фиксации рефлексии. Номинации не очень понятны окружающим, но при увеличении их экспликационности что-то мы постараемся понять в отсроченном (2000 год) "отчете" о том, как рефлективный процесс протекал у юного реципиента в 1987 году: "Эти старики. Четвертый год, с седьмого класса, ходят и ходят к нам в школу. Это — с подачи дуры Марьи Фоминичны, нашего классного руководителя. И надо их почитать, какие бы они ни были. Надо верить всему, что они говорят про себя. И надо делать серьезное лицо, и так все время, и никто тебя не пожалеет, а не захочешь лгать, скажут, что дрянь, хулиганка и шлюха. А они лучше всех и всех нас осчастливили. И тут Гребень поет: Сползает по крыше старик Козлодоев. Я знаю, что они не лазают по крышам, но все равно ужасно смешно и надо принять такие условия игры: пусть лазят по крышам. Это очень смешно: учит других, как жить, а сам лазит по крышам. Ужасно смешно сползает — тем более что фамилия похожа на "козла доить". Ездили мы в колхоз лен ставить, видели рентабельность этого производства — все равно что козла доить. Но все бегают, у всех лица серьезные, и там старшее поколение меня все время тоже воспитывает. Не прошу я тебя, Козлодоев, меня воспитывать. Я не прошу, но от безделья они все время лезут учить и воспитывать. Спасибо Гребню, эта одна строчка мне напоминает всю мою жизнь. Вся моя жизнь состоит из встреч с ложными воспитателями. ...Пронырливый как коростель... Коростель — это тоже очень смешно. Довольно длинная птичка в Бежецком районе, сантиметров 25 или 30. Он все время бегает по сырому лугу, в руки не дается, убегает, а не взлетает — дальше бежит. Старик Козлодоев тоже такой спортсмен, у него и тело сжатое с боков, — ведь он всегда торопится либо меня воспитывать, либо по женской части, либо по делам "Партии". Слезет с крыши, придет в школу и все рассказывает, все рассказывает, как он в моем возрасте был лучше меня. А ведь он меня и знать-то не знает! И как он был беден: одна гимнастерка, подпоясанная ремнем. И все хочется спросить: а когда Вы были таким героем, как было насчет всего прочего? Ну хотя бы насчет ... этого, ну — насчет девочек. Не ради ли них ты демонстрировал свой сжатый с боков торс в плотно облегающей гимнастерке? А тут Гребень вроде как меня слышит и поет: Стремится в окошко залезть Козлодоев К какой-нибудь бабе в постель. Точно, для этого и фиглярничали, ради "этого самого". Ничего больше у них за душой не было, только это. Отчим до сих пор фото нашего семейного кумира на ветровое стекло своего самосвала вешает. Любовь не стареет, особенно ежели как коростель, в таком заразительном костюмчике. "Была у меня одна только гимнастерка..." При "кумире" все бегали в этой униформе. И товарищ Лыйзер Каганович — и тот туда же: в ней, в родимой. Бабы лежат от восторга, а в свободное от работы время слушают их речи о том, как я должна жить, да и про все наше поколение, которое забывает с утра до вечера благодарить Козлодоева и всю компашку за нашу радостную жизнь, материальное изобилие картошки с собственного участка, а еще за свободу, которой мы постоянно наслаждаемся, отсиживая время, отведенное нашим воспитателям для вранья. И я слышу, что мне крупно повезло: ведь я такой счастливой жизни не заслужила. Ведь по всем моим качествам разве я могу быть такой замечательной личностью, как Козлодоев и другие в "полувоенном Боевых Тридцатых" ? А они стоят передо мной, пальчиком грозят, разные слова говорят: "поступай" (Поступай как Павлик Морозов"), "стремиться" ("Ты должна стремиться"). Это их словечки. Спасибо Гребню, напомнил мне этими словечками всю мою счастливую жизнь...Глагол "стремиться". Отчим тогда пьяный меня бил, приговаривал: "Ты, Катя, должна стремиться". А мамочка: "Никогда больше так не поступай, Катерина". Век не забуду, хоть пять лет уже прошло. И дальше идут воспитательные словечки: Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев! Итак, наречие сравнительной степени "раньше" в сочетании с вводным словом "бывало"...Это их лексикон, лексикон похабных коростелей: А мы, бывало, ходили — раскулачивали... А я, бывало, врагов народа разоблачал... А мы, бывало, когда БАМ строили... И дальше — про БАМ, без которого я была бы, понятно, менее счастлива к текущему 1987 году. Например, меньше мне досталось бы жилплощади — спала бы, поди, в одной комнате не с одним братцем, рожденным от пьяного зачатия, а сколько бы их там было, если бы не "бывало"? Ну, ладно, бывало, гулял Козлодоев и на Магнитке, и на БАМЕ, а дальше-то что? Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев! Глаза его были пусты. Ну, это просто Гребень хочет на всех этих Козлодоевых со стороны посмотреть. Это чтобы не спутали голоса Гребня с голосом "героя". Не бойся, не спутаем. И свистом всех женщин сзывал Козлодоев Заняться любовью в кусты. Ну раз заняться, то стало быть, тоже и это занятие: Занятие это любил Козлодоев И дюжину враз ублажал. Вот как только какой-то праздник — революционный, историко-партийный, христианский, они с отчимом сидят в той комнате, водку жрут. Маманя быстро скисает, остается мужская компания, они делятся своими подвигами на этом поприще. Всё, конечно, вранье, но буквально тошнит. Эти которые в гимнастерке всегда в мужской компании могут говорить только про "это", а потом опохмеляются и идут нас воспитывать. Чего только воспитатель не расскажет про свое славное прошлое: Кумиром народным служил Козлодоев... А кем еще он мог тогда служить, если его хамские разговоры были под цвет всей компании моих липовых "воспитателей"? Некоторые такие в свое время очень даже выдвинулись, их и сейчас наша семейка чтит. А ведь Марья-то, дура-то наша, воспитательница тупая — ангел, если сравнивать с теми сексуалами в гимнастерках. Они кого хочешь угробить в концлагере могли, они такие темные были, что фамилии своей выговорить грамотно не могли. Марья-то у нас почти что грамотная, а у Козлодоева диалект: Гребень вот так поет: И всякОЙ его уважал. Русский язык для них трудный, а другого не знают. Вот друга народа и обидели, обидели невинного старичка в гимнастерке: А нынче, а нынче попрятались, суки, В окошках отдельных квартир. "Суками" у этих называются все вообще женщины, это итог их "борьбы за равноправие женщины". Отчим-то мой тоже "всю жизнь в партии", тоже других слов у него нет. Но что делать с бедным Козлодоевым. Я его сейчас пожалею. Конечно, в эпоху Магнитогорска, когда ты, старый мерзавец, только начинал ковать будущее счастье, хорошо тебе было лазить по женским рабочим общежитиям, переполненным испуганными деревенскими девчонками, бежавшими от ужасов коллективизации под твою нераздельную власть. Ведь это ты их вербовал на стройку, ты ими города набивал. Вот города и разрослись, и квартиры появились. И теперь ты ждешь, что я, внучка этих несчастных девчонок, дожившая как-никак до тесноты малометражек, буду так же перед тобой приплясывать. Не буду приплясывать перед вашей бандой — поэтому и худо тебе, как худо всей банде хамов и развратников: Ползет Козлодоев, мокры его брюки. Он стар, он желает в сортир". Вот так отсроченно реставрируется в 1999 году кусок нашей духовной истории — ход "размазанной по всем тарелкам" обыденной рефлексии в дискурсе молодого реципиента и песни образца 1987 года, причем описание следов рефлексии ограничено рамками эффектов трехчетырех техник. В действительности рефлективная собственно человеческая способность позволяет по мере возрастания разума усматривать еще более сложные художественные идеи. И здесь художественная идея оказалась схваченной благодаря образцовой форме стихотворения, единству поэтического элемента с элементами взаимодействующих с поэзией искусств, а также благодаря его четкой адресованности тем, кто тогда млел («балдел» или, как стали говорить позже, «тащился») от песни со словами "Мы ждем перемен". ( С.А.Соловьев облегчил герменевтический процесс, введя в фильм Виктора Цоя в одной из последних сцен фильма). Такие удачи в литературе не очень часты; есть хорошая литература, которую понимать много труднее, потому что и рефлективных техник требуется больше, да и процессу рефлексии надо продолжать учиться. Вот если бы в школе еще и учили рефлексии! Тогда и четкость интендированияя, и эффективность всех других техник понимания при усмотрении идейности текста были бы постоянны и универсальны. Но это уже тема другой статьи. Литература Богин Г.И. Схемы действий читателя при понимании текста. Калинин, 1989. Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание // Системные исследования: Методологические проблемы: Ежегодник. 1986. М., 1987. Bruzina R. Logos and Eidos. The Hague — Paris, 1970. Husserl E. Cartesianische Meditationen. The Hague, 1973. Smith D.W., McIntyre R. Husserl and Intentionality. Dordrecht, 1982. Л.В.Щеглова, В.В.Щеглов (Волгоград) Философский дискурс и проблема русского метафизического языка Со времен своего появления философия занята одним и тем же: продуцированием предельных суждений. Поиск универсального в единичном или отношения единичного объекта к миру как целостности – вот суть философского подхода, ее специфического способа экспликации смысла. В истории человечества философия рождается из жизненнотелесного контекстуального мышления, каким была мифология. Она в большей мере различающая, аналитическая форма духа: противоречия реальности предстают в языке философии как антиномии, с которыми она, главным образом, и имеет дело. Философия создает метафоры мироустройства, схватывающие неоднозначность и парадоксальность реальности. Философия иным способом, нежели мифология, поляризует ценности, ее мышление становится рефлексивным. Мифология могла выражать себя в танце, трансе и т.п., философия же – только в речи. Кроме того, философия – принципиально иной способ универсализации индивида, предполагающий развитую личность, оторвавшуюся от лона мифологической неразличимости. Разрыв этот сразу же обозначил изолированность и конечность индивида. В силу этого философия обостренно переживает чувство личного бытия. Не даром Сократ, согласно Платону, считал, что «те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и смертью» («Федон», 64 а). Но справедливо и то, что философия постоянно ищет онтологическое основание именно личного бытия. «Всеобщая природа человека раскрывается внутри него, в его деле, в его внутреннем слове – всеобщность человека не анонимна, но предельно личностна» (Сильвестров, 1990: 121). Взаимопроникновение и взаимообусловленность индивидуального и всеобщего – одна из устойчивых тем философского дискурса. Для рожденных философствовать он представляет собой как бы «смысловое небо», язык общих понятий, вариант универсального языка для выражения процесса самопознания. В силу неустранимой неточности философской терминологии ее очень часто сближают с поэзией в негативном контексте, а в силу общего онтологического истока поэзии и философии их сближение носит позитивную окраску. Эпоха романтизма, например, утверждала, что философ и поэт – одно и то же. Но уже Сократ говорил: «Поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы, а не рассуждения» (Платон, 1993: 11). Философия же это именно рассуждение. Поэтому наиболее адекватной формой существования философского дискурса в Древней Греции считали беседу, диалог, во всяком случае – устную речь в присутствии слушателей, причем такую, которая бы рассматривала свой объект с разных сторон, т.е. внутренне критическую. Как правило, такое философское рассуждение содержало в себе ряд онтологических допущений, т.е. являлось высказыванием о первоначалах бытия. Если рассматривать европейскую духовную традицию как единое образование, то в ее философии отчетливо просматривается общее понятийное ядро. В отличие от языка науки, в философии почти нет устаревших понятий, они, не отбрасываясь, сохраняют в веках свою жизненную силу. Точнее сказать, философствующий субъект испытывает потребность к ним периодически возвращаться. Поэтому иногда гово- рят, что две с половиной тысячи лет истории европейской философии представляют собой не что иное, как серию примечаний к философии Платона. Это понятийное ядро достаточно устойчиво, т.к. еще со схоластических времен в философии действует правило, запрещающее «умножение сущностей сверх необходимого». Поэтому новейшие понятия неклассической философии XX века являются периферией собственно философского дискурса. Язык неклассической философии почти сливается с языком искусства, т.к. философ XX века вводит в свои рассуждения подчеркнуто индивидуальную терминологию. В классическом же виде философия являлась выражением индивидуального опыта на языке общих понятий. Современная философия остро ощутила то особенное свойство своей природы, о котором она прекрасно знала в Древней Греции, но вынуждена была себе периодически напоминать в течение XVII – XIX веков, а именно то, что она является неразрывным единством образа мыслей, образа жизни и образа речи. Философия конституирует себя как специфическую форму духовной жизни путем различительного сравнения с искусством, религией и наукой. Язык этих специфических форм сознания, введенный в состав философского дискурса, утрачивает там свои обычные функции. Так еще Платон использовал мифы в качестве иллюстраций для своих мыслей, полагая, что примеры из них наиболее понятны и убедительны для собеседника. В позитивистскую эпоху философия, чтобы быть понятой, мимикрировала под науку, используя научные методы, способы аргументации и т.д. В романтические же времена она становилась почти поэзией, в эпоху гуманизма – филологией. Связь с наукой, искусством и религией всегда сохраняется в языке философии. Как верно замечает А.В.Михайлов, можно исследовать «теологический аспект любой, даже и заведомо атеистической философской мысли (если только она достаточно развернута и серьезна именно как философия)» (Михайлов, 1993: XLVII). В течение последнего столетия философия довольно часто рассуждала о своей зависимости от языка естественного, что связано с отходом от идеи «чистого мышления», сформировавшейся в лоне рационалистической традиции. Любой национальный язык имплицитно несет в себе некую форму философствования. Как утверждает, например, Мигель де Унамуно: «Платонизм это греческий язык, который мыслит в Платоне,… в Декарте мыслит французский, в Канте и Гегеле – немецкий, в Юме и Стюарте Милле – английский…» (Унамуно, 1996: 284). Здесь, безусловно, содержится отголосок романтической концепции «национального духа». Реальная возможность появления национальных фило- софий коренится в стремлении мыслить уникальный экзистенциальный опыт в качестве национального. Дело в том, что началом всякого философского мышления является опосредованное представление о мире, представление «в человеческой обработке», как оно дано нам главным образом в языке, посредством которого мы познаем мир. Понятие оперирует выражением, словом, а не необработанной перцепцией. Поскольку то, из чего исходит всякая философская спекуляция – это духовное представление, то оно культурно. Культуры же индивидуальны, как и люди, самобытны и самоценны. Поскольку философия – предельно индивидуальное мышление, то оно воплощает в себе все аспекты проявления всеобщего в индивиде, включая социальные, национальные, традиционные и религиозные стороны идентификации личности, всю конкретность ее универсальнокультурных проявлений. Симптоматично, что на существовании национальных философий больше всего настаивают представители периферийных по отношению к Европе культур, которые и признают, и одновременно отрицают свою включенность в ее единую духовную традицию. Там не идентифицируют себя всецело с Европой, а потому и не возвращаются к истокам европейского философствования, как к своему собственному наследию. Для Испании это характерно в той же мере, в какой и для России. Как оказалось, одного наличия в языке латинских или греческих корней для появления самостоятельной философии, исходящей из европейской традиции, недостаточно. Поэтому периферийным культурам пришлось позаимствовать уже готовый и развитый метафизический язык (немецкий или французский) и с большими потерями выражать на нем свой собственный национальный опыт, экзистенциально чуждый Центральной Европе. Размышляя в 1824 году о причинах, замедливших развитие русской словесности, А.С.Пушкин заметил, что все наши знания, все наши понятия почерпнули мы в книгах иностранных, привыкли мыслить на чужом языке и что «ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас вовсе не существует». А П.Я.Чаадаев в 1851 г. в частном письме советует А.И.Герцену усвоить себе язык французский, потому, что «ни на каком ином языке современные предметы так складно не выговариваются». Под современными предметами Чаадаев имеет в виду проблемы социального и религиозного порядка. В данном случае он обозначает именно философское направление в духовном развитии Герцена, понимая как индивидуальность философского мышления, так и необходимость готовых понятий для выражения философских истин. «Хорошо было бы, если б вам уда- лось сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его, так, чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце…» Понимая, что обращается к русскому писателю, художнику слова, Чаадаев добавляет: «Тяжело однако ж будет вам расстаться с родным словом, на котором вы так жизненно выражались» (Чаадаев, 1991: 256). Интересен в связи с проблемой соотношения художественного и философского языка диалог Чаадаева с Пушкиным в их письмах друг другу 1831 года. Примем во внимание, что частная переписка в ту эпоху носила характер общественного явления, а также специфического литературного жанра, представлявшего собой в некотором смысле эмпирию философствования. Чаадаев просит Пушкина: «Пишите мне по-русски; вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания». Пушкин же отвечает: «Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в свое время в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся». Поскольку речь шла о «философических предметах», то и рассуждать о них предлагалось на «языке Европы». Эта переписка интересна нам как непосредственно предшествующая рождению философского дискурса в России в 1830-е годы в лоне романтической идеологии. Для последней характерно слияни функций поэта и философа, поэта и проповедника с одновременным осознанием необходимости их различения. Поэтому перед романтиком всегда стоял вопрос выбора одной из сторон своего призвания, которую он в данный момент переживал как ведущую. С психологической точки зрения, это процесс осознания своего предназначения, становящийся в культуре романтизма предметом социальной рефлексии и общественных дискуссий. Вспомним, например, полемику о том, имел ли право Гоголь-художник на духовную проповедь. Но вернемся к началу 30-х годов и отметим, что для Чаадаева и Пушкина язык философии – французский, а для «архивных юношей» Д.В.Веневитинова и кн. В.Ф.Одоевского это язык – немецкий. Любопытно в обоих случаях, что не греческий, который представлялся языком Священного Писания, языком религии, а не философии и поэзии. Не даром московский кружок принял название «Общества любомудров», т.е. философов с намеренным уклонением от древнегреческого языка: слово «любомудрие» есть точный перевод на русские корни греческого термина «философия». Именно в этом кружке сформировались будущие славянофилы И.В.Киреевский, С.П.Шевырев, М.П.Погодин, основной интенцией которых станет стремление философствовать порусски после прохождения немецкой философской школы (Академическая философия, навсегда осталась в России общеевропейской). Именно славянофилы вплотную займутся проблемой создания национального метафизического языка. Необходимо заметить, что язык философии, как и естественный язык, ни в коей мере не может быть создан искусственно, сколь бы мы не ощущали потребность в нем; с другой стороны, саму потребность в нем мы начинаем ощущать лишь тогда, когда он уже готов появиться, когда есть опыт, требующий своего выражения, есть уникальный смысл, требующий манифестации. Тогда соответствующий язык появляется естественно, двигаясь навстречу нашему ощущению смысла. Кроме того, философия не возникает там и до тех пор, пока религия является достаточной и всеохватывающей формой духовной жизни. Религия, в особенности ее церковная природа, противоположна философии как раз в том отношении, что является весьма деиндивидуализированной формой духа, стремящейся к растворению личного начала. Кто же тогда выполняет функцию философа (назначение которого рефлексировать и сомневаться, а главным образом – формулировать идеалы) в обществах, где тотально господствует религиозное мировоззрение? Мы знаем, что в средневековой Европе функцию философии брала на себя схоластика. В русской же культуре, как это ни парадоксально, — государство, поглощенное утопическими экспериментами. Поэтому философия как свободное светское мышление могла появиться в России только тогда, когда, во-первых, процесс секуляризации общественной жизни зашел уже достаточно далеко, а во-вторых, когда интеллигенция как выразитель самосознания нации не только отделилась, но и противопоставила себя государству. Ее появление было шокирующим. «Беда, когда философия не шокирует, когда она не делает тайное явным, когда она оставляет, вопреки намерению быть высказыванием обо всем сущем, не охваченную единой мыслью запретную зону бытия. Эпатаж – средство философии (в России – начиная с Чаадаева, русского первофилософа)» (Смирнов, 1996: 150). Таким образом, философия Нового времени понимает себя как возможность автономного и творческого мышления, манифестированный результат которого почти никогда не может встретить непосредственного отклика (Хайдеггер, 1991: 146). В основе славянофильского философского дискурса лежала идея осознания особенностей российской цивилизации. Первооткрывателем этой темы и стал Чаадаев. Русская мысль в качестве национальной до сих пор вращается в кругу обозначенных им проблем. Но принцип локального построения цивилизации как культурно-замкнутого мира на наших глазах уходит в прошлое. В современном мире индивиду изначально предлагается новый способ универсализации, не связанный с национальным организмом. Конечно, язык ведет за собой мыслящего субъекта, но на всех языках выражается суть одного мироздания. В своих национальных культурах мы только склонны острее переживать разные стороны единого человеческого мира. В этом смысле философия едина. Она эмпирически национальна и существенно универсальна. Системная и самостоятельная русская философия сложится лишь к концу XIX века и обнаружит такую свою специфическую черту, как религиозность. Русская философия – это не философия религии, философия культуры, естествознания и т.д., а это именно религиозная философия по вопросам культуры, политики, эстетики и т.д. Поэтому русскую православную философию XIX – начала XX веков можно характеризовать как своего рода «неопатристику», синтезирующую учение Отцов Церкви первых веков христианства и проблематику современных философских течений. Концентрируясь вокруг понятий «бытия», «единства», «теодицеи», «свободы», «личности», русская религиознофилософская мысль развивалась в двух направлениях: линия онтологизма, представленная Чаадаевым, Соловьевым, Флоренским, Булгаковым, Франком, и линия христианского персонализма, исходящая от Достоевского, Бердяева, Карсавина, Лосского, Шестова. Именно в XIX веке обнаружилось, что российскому образу мысли присуща уникальная трактовка в понимании того, что такое рациональность. Истина в ней вынесена за пределы человеческого мышления, и потому не может быть достигнута никаким теоретическим рассуждением. Этим определяется незначительный интерес русской философии к собственно гносеологии, а также свойственное русской культуре «недоверие к идеям» (Бердяев). Постижение «истины онтологической» возможно только в процессе целостного интеллектуально-религиозномистического духовного опыта. Таким образом, оригинальная российская философия по определению допускает иррациональное в рациональном. Она не склонна к рассудочным операциям, основным инструментальным условием которых является жестко закрепленная и не проблематизируемая система понятий и терминов. Стихия русского образа мышления с преданностью «живой истине» неуправляемо разворачивает поток рассуждений от разрешения конкретно-прагматической ситуации к анализу философских оснований этой проблемы или последствий ее разрешения. Поэтому часто говорят, что в русской культуре много философствования, но мало собственно философии в качестве метафизического самопознания. Социалистическая революция, представляя собой очередной из искусственных разрывов культурной постепенности, которые, собственно, и создают differencia specifica истории России, поставила традицию ре- лигиозной русской философии на грань исчезновения. Введя запрет на умственную независимость, роль философа снова взяло на себя государство, которое сильно догматизировало философский дискурс, но зато приобщило к нему большие массы людей. Однако исчезновение традиции религиозного философствования имеет и онтологические причины. С.Булгаков назвал их «уходом Православия из мира», как исторически конечной формы христианства. Действительно, всемирный процесс глобализации и секуляризации культуры делает все менее актуальным для индивида самоотождествление с определенной конфессией. Что же представляет собой философский дискурс в России в настоящее время? Прежде всего, его коснулась общая проблема любого современного теоретического знания – требование функциональности. Философия – знание не инструментальное. Поэтому, чтобы обрести прикладной характер, она вынуждена смешиваться со смежными дискурсами, уходить в сферу политических рецептов, методологии науки, богословия и т.п. Когда же философия интересуется дискурсивностью мифа, искусства, пониманием истории, верой, политической речью и научными открытиями, не отягощая этот интерес стремлением утилизировать себя, она становится культурологией, т.е. знанием о творчестве в его многоликих проявлениях. Как отмечает И.П.Смирнов: «По своей природе философский дискурс просто есть – вне функционального легитимирования – и, значит, являет собой дискурсивность как таковую, выражает идею дискурсивности» (Смирнов, 1996: 9). В этой связи весьма актуальным становится изучение стихии философствования именно в качестве дискурса (т.е. текста в ситуации реального общения) по разработанным в лингвистике моделям. (См. предложенную В.И.Карасиком компонентную структуру дискурса: Карасик, 1999). Литература Карасик В.И. Религиозный дискурс // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999. Михайлов А. Вместо введения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. Платон. Сочинения. М., 1993. Т. 2. Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. М., 1990. Смирнов И.П. Бытие и творчество. М., 1996. Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. К., 1996. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. Т.2. В.П.Белянин (Москва) Языковая личность автора в объявлении о знакомстве О проблеме языковой личности. Проблема языковой личности находится в центре внимания лингвистов не случайно. Интерес к этой проблеме обусловлен как внутренними – лингвистическими проблемами, так и внешними – прагматическими. К числу внутренних отнесем размывание предмета лингвистики за счет включения в лингвистические модели все большего количества прагматических факторов – пола, возраста, условий коммуникации, и т.п. Отметим, правда, что это характерно прежде всего для отечественной лингвистики и в меньшей степени для американской, для которой по-прежнему характерен “прагматизм” и “позитивизм”. К числу внешних факторов, стимулирующих интерес к этой проблеме, отнесем наличие противоречия между креативностью как характеристикой речевой деятельности и стереотипностью как императивом поведения. Иными словами, творческий характер говорения наталкивается на все большую стереотипизацию речевой практики, отражающуюся, в частности, в средствах массовой информации, что и рождает соответствующую стереотипичность речевых действий носителей языка. Наличие такого рода конфликта и порождает попытки описать личность как пересечение творческого и шаблонного. Рассмотрим такой жанр речи, как объявление о знакомстве. Он привлек наше внимание потому, что, с одной стороны, тексты этого жанра должны строиться достаточно клишировано в силу ограниченности объема. С другой стороны, они должны проявлять личность автора так, чтобы были видны его личные предпочтения. Жанр объявления о знакомстве Одиночество человека в большом городе рождает немало проблем. Пытаясь защитить свою индивидуальность от унификации и стандартизации и одновременно найти "родственную душу", человек обращается к такому достаточно стандартному способу, как объявление о знакомстве через газету. Появившись в конце прошлого века в Англии, эти тексты развились в достаточно стандартный жанр опосредованного общения. Среди американских объявлений типа lonely heart advertisement, которые дают женщины в газеты, преобладают запросы о материальном благополучии и сообщается о внешней привлекательности. При этом со стороны мужчин есть предложения этого материального благополучия и ищется привлекательность. Большое распространение в английских и американских газетах имеют сообщения, в которых просто перечисляются пристрастия и интересы подателя объявления: Коротко и сладко. Мужчина 40 лет ищет высокую даму, которая любит обедать в ресторане, кино, кафе, путешествия, для дружбы и развлечений. (The Hounslow Chronicle, 15.04.1999, p.51. Англия) Конечно же, описание внешности и физических размеров занимают наибольшее место в такого рода объявлениях. Обычный парень. 31, 6 футов высокий, изящный, голубоглазый, хорошо одевается, ищет привлекательную похожую женщину. Давайте вместе немного развлечемся. (там же). Такого рода обилие физических признаков никоим образом не указывают на интеллектуальные предпочтения (и, соответственно, качества) подателя объявления. Особую нишу занимают объявления лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.. Любовь с приключениями. Очень женственная, изящная бела дама лет 25-ти с вьющимися каштановыми волосами. Ищет настоящую даму для развлечений и страсти. (Hot Tickets. 15.04.1999 Англия). При том, что гендерная лингвистика получила очень большое развитие во многих зарубежных исследованиях, в нашей стране эти исследования только начинаются (Кирилина 1999). В объявлениях, публикующихся в России (например, в газетах "Из рук в руки" и “Частная жизнь”) тексты объявлений в настоящее время достаточно разнообразны. Наш анализ показал, что чаще всего они состоят из наполнения стандартных блоков. Так, автор считает необходимым сказать о своем социально-экономическом статусе, указать на свои физические характеристики, дать представление о своих моральноэтических характеристиках. При этом он выдвигает определённые требования к личности партнера, в частности, ему также важен экономический статус партнера, его физические характеристики и моральноэтические принципы. Классификация объявлений о знакомстве Если классифицировать объявления о знакомстве по коммуникативной направленности, то целями знакомства могут быть а) серьёзные отношения, б) просто встречи. Но эти установки лежат за пределами текста и проявляются в них достаточно стандартно в выражениях типа: для серьезных отношений или для встреч на вашей территории. Гораздо более серьезными будут различия в текстах по преобладающей модальности их автора. Так, зрительная модальность это — яркая блондинка; слуховая — люблю музыку; кинестетическая — с мягким характером. По стилевым характеристикам тексты объявлений о знакомстве также различаются. Есть лаконичные (прагматически направленные) тексты, есть стандартные (безэмоциональные) тексты, есть, наоборот, эмоциональные тексты. Встречаются тексты с отрицаниями, эпатажные и даже агрессивные тексты. Приведем примеры. Вот образец стандартного текста: Мне 47/172/87 свободная, приятная, верная, для дружеских встреч на моей территории познакомлюсь с мужчиной без в/пр (без вредных привычек — В .Б.) и проблем. Автор такого текста пользовался образцами либо потому что он подает объявление в первый раз, либо он в целом не очень творческий человек или скромный. Лаконичный текст: Симпатичный москвич, бывший военнослужащий 68/171, создаст семью с одинокой симпатичной женщиной без жилищных проблем. Автор такого текста привык к дисциплине и порядку. И он ищет такую же дисциплинированную и ответственную жену. Волне возможно, что это бывший военный. Пример текстов с отрицаниями: Я не урод, не дурак, не бродяга. У меня пока нет в Москве жены, детей, квартиры и работы, но есть серьёзные намерения. Если вам нужен в мужья нормальный русский мужчина, то напишите мне 34/175/77, разведен, юрист, не курю. Иван, 32/180/66, тихий, скромный, верный, с заметным чувством юмора, проблемами не интересуюсь, зла не держу, со скукой незнаком, живу в творческом одиночестве, по наитию. Ищу девушку, не из общества, тем более не из высшего (цитата из песни В.Меладзе — В.Б.), в общем не от мира сего! Определить стоящую за таким текстом психологию пока не удается. Отметим лишь увеличение количества текстов подобного рода и возможную корреляцию с присущими русскому речевому поведению "негативными прогнозами" как компоненте менталитета. Классификация текстов по эмоционально-смысловой доминанте В свое время мы предложили типология художественных текстов по эмоционально-смысловой доминанте (Белянин 1988). Она предполагает, что часть людей обладают некоторой акцентуацией, которая проявляется в речи. К числу акцентуаций мы относим следующие: паранойяльность, шизоидность, маниакальность, депрессивность, истероидность, эпилептоидность (Ганнушкин 1936). Каждая из них имеет свои проявления на всех уровнях текста (Белянин 1996) и речи (Белянин 2000). “Светлые” тексты Так, паранойяльность вызывает к жизни следующие психологические фреймы: “я владею истиной”, “у меня есть друзья и враги”, “Враги организованы в систему и хотят меня убить”. Естественно, что в таком тексте, как объявление о знакомстве, проявляются только некоторые фрагменты акцентуированной картины мира. Приведем примеры текстов, которые мы называем “светлыми” ( в их основе лежит паранойяльность): Молодой человек, 29/180/80, порядочный, очень нежный и ласковый мечтает влюбиться в красивую, спортивную, стройную девушку с чистым сердцем. (“Из рук в руки” 18.08.99, с.191) Есть и аналогичные женские тексты: Москвичка … искренняя… Устала, но верю. Нуждаюсь в поддержке. (“Из рук в руки” 18.08.99, с.191). “Красивые” тексты Среди акцентуаций особо выделяется истероидность. Эта черта личности проявляется в том, что человек считает важным ля себя оказаться в центре внимания и прожить жизнь ярко, интересно. Вот пример такого эпатажного ("красивого") текста: Милые дамы! Внимательно посмотрите направо. Это всё Ваше и никуда от Вас не денется. Ну, а теперь посмотрите налево: высокий, крепкий, 24 г. Скорпион, без ... и с ... Давайте подойдем поближе и рассмотрим. Давайте!? Демонстративность автора этого текста очевидна. Но, конечно же, таких текстов гораздо больше среди тех ,что написаны женщинами: Страстная, нежная, без комплексов, обаятельная, приятная в общении, ухоженная блондинка с обворожительным пышным телом и шикарным бюстом приглашает отдохнуть состоятельного мужчину. (Частная жизнь, №2, 1999) Эмоциональность, любовь к внешним эффектам – вот что характерно для этой дамы. И это показывает ее речь, изобилующая прилагательными и лексикой из семантических групп “части тела” и “необычное”. Блистательная, аристократическая молодая блондинка со сногшибательной внешностью, шикарной фигурой и роскошным телом. Страстная, чувственная, пламенная, с головокружительными фантазиями, приглашает на ошеломляющее свидание достойного мужчину от 30 лет. (Частная жизнь, №2, 1999). Тут также заметно присутствие этих же самых групп, что также свидетельствует о демонстративности. Конечно, объем текста данного жанра предполагает определенное сгущение лексики, ее избыточную концентрацию на том, что является значимым для автора. Вместе с тем, очевидно, что именно концентрация является диагностирующим признаком. “Усложненные” тексты Психологически противоположны таким текстам являются "усложненные" тексты: Предлагаю обмениваться всеобщими вопросами и ответами, для взаимной критики своих представлений, с целью познания понятий. Мало кто сомневается, что автор — умствующий зануда. Дальним коррелятом этого обозначения (взятого нами из сферы обыденного языка) является параноидная шизофрения, основанная на актуализации латентных связей. Трудно различить в этом жанре текстов “темные” тексты (базирующиеся на эпилептоидности), и очень мало представлены тут “печальные” тексты (что удивительно, так как они основаны на депрессивности), зато есть некоторое количество “веселых” текстов, в основе которых лежит гипертимичность: Ищу или хочу создать хорошую компанию из людей с разносторонними интересами: путешествия, здоровый образ жизни, спорт, техника, а/м, бизнес, политика и т.д. (“Из рук в руки” 18.11.99, с.192). Другие случаи Конечно, говорить о том, что все люди акцентуированные, неверно. Также неверно видеть в любой эмоциональности отклонение от норы. К примеру, вот достаточно типичный эмоциональный текст: Наступили зимние холода, так хочется согреть душевным теплом, милую, интеллигентную, с ч/ю (с чувством юмора — В.Б), желательно высокую девушку, москвич 33/73/182 в/о (высшее образование — В.Б.), подробности по телефону. В тексте явно присутствует эротичность как коррелят повышенной сексуальности. Или такой не менее эмоциональный текст: Найди меня, ты — единственная кто нужен мне. Я — 20/178/73. Напиши, я так сильно этого жду. Не спонсор. Указание на то, что не спонсор очень коррелирует с эмоциональностью автора как его характерологической чертой. Чувствительный человек в России (да и не только в России) имеет мало шансов стать богатыми. При все при этом, неакцентуированная языковая личность получает гораздо более стертое речевое проявление. Нет глубинной доминанты (она скорее ситуативная), нет приверженности к определенным словам, нет яркости стиля. Сделать выводы в отношении таких текстов об авторе достаточно сложно. Кроме всего прочего можно говорить о различной количественной представленности самохарактеристики и характеристик партнера. Достаточно часто встречается равномерность: Мужчина в самом расцвете сил, 35/175, хотел бы отдать все силы темпераментной, плотной сударыне с выраженными выпуклыми формами бедер, от 30 до 50 лет. Если Вам нужен ласковый, крепкий поклонник, для сексуально-душевного романа. (“Из рук в руки” 18.11.99, с.191) Женщины же несколько чаще сообщают о себе больше информации, чем требуют от партнера: Застенчивая, симпатичная, 26/170/97, средней полноты, добрая, любящая домашний уют, без в/о и в/п, познакомится с серьезным нормальным мужчиной для создания семьи (“Из рук в руки” 18.11.99, с.191). Однако, для более серьезных выводов в отношении этого нужны большие количественные исследования. Выводы Проведенный нами небольшой анализ объявлений о знакомстве показывает следующее. Тексты могут подвергаться классификации по разным основаниям – как лингвистическим, так и психологическим. Одна из наиболее продуктивных, на наш взгляд, типологий — это типология текстов по эмоционально-смысловой доминанте акцентуированного характера. Выделение текстов “светлых” и “темных”, “печальных” и “веселых”, красивых” и “усложненных” основано на психиатрических критериях. Тем не менее оно позволяет сделать выводы в отношении авторов этих текстов. Заключение Итак, среди объявлений с одним и тем же коммуникативным замыслом есть разные по психологической реализации тексты. Это делает возможным реконструкцию личности автора по тексту. Кроме того, в соответствие с типом автора может быть приведён психологический портрет реципиента, на которого рассчитан определённый тип текста. Результаты наших исследований подтверждают удобство и правомерность тех схем, которые предполагают анализ языковой личности по ряду параметров. Среди них следующие: тема текста (О ЧЕМ), содержание текста (ЧТО), язык текста (КАКИМИ СЛОВАМИ), эмоциональ- ное отношение к говоримому (СТИЛЬ). В нашем подходе мы делаем преимущественный акцент именно на то, каково эмоциональное отношение говорящего к предмету речи. Выбор темы, подбор слов, и тем более стиль текста (который отражает в наибольшей степень когнитивный стиль) все они на наш взгляд, в значительной степени обусловлены именно эмоциями. Мы показали различие текстов такого жанра как объявления о знакомстве именно в эмоционально-смысловой доминанте, обусловленной акцентуацией личности автора. И мы надеемся, что блок эмоций займет свое достойное место в модели языковой личности. В заключении отметим, что нами двигали не чисто научные интересы (в лингвистике и так слишком много “чистых” исследований), а прагматические. Полученные нами предварительные результаты могут быть полезны кончено же тем, кто хочет составить наиболее выигрышное для себя объявление. Кроме того, они представляют интерес и для специалистов, работающих в области проблемы идентификации личности по речи и по анонимному тексту, т.е. в сфере судебной экспертизы. Именно тут можно использовать знания о том, как построить модель соответствия представления себя в тексте (проявления языковой личности) и реальной личности. Примечание Эта проблема оказалась в центре нашего внимания благодаря исследованию, осуществлявшемуся при поддержке РГНФ и правительства Калужской области (по гранту N 99-04-00434 а/ц в соавторстве с Енгалычевым В.Ф. и Ощепковой Е.С.), в рамках которого мы ставили более широкую проблему идентификации личности по тексту. Литература Белянин В.П. Введение в психиатрическое литературоведение. Munchen, 1996. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. М., 2000. Белянин В.П. Объявления о знакомстве. // "Привет, Ванкувер!" http://www.atop.com/privan/ index-monolog.html (04.10.1999) Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999. О.А.Леонтович (Волгоград) Компьютерный дискурс: языковая личность в виртуальном мире Будучи центральным звеном в цепочке коммуникации, языковая личность, однако, существует не сама по себе, а в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с другими составляющими коммуникативного процесса. Она воспринимает окружающий мир опосредованно, с помощью инструментов познания, которые играют активную трансформирующую роль в концептуализации действительности. С этой точки зрения представляется целесообразным проанализировать языковую личность с позиций новых научных направлений — медиа-экологии и эколингвистики. Медиа-экология, или экология средств коммуникации, — это наука, изучающая влияние символических систем и технологий на социальную организацию, познавательные процессы, политические и философские идеи человеческого общества. Основные положения медиа-экологии: 1) характер концептуализации действительности в человеческом сознании зависит от ряда биологических и технических факторов, а также от кодовых систем, используемых для представления информации; 2) средства кодирования и передачи информации не являются нейтральными, они определенным образом воздействуют на восприятие внешнего мира человеком; 3) поскольку человеческая культура находится в непосредственной зависимости от коммуникации, изменения в коммуникативной модели имеют серьезные идеологические и эпистемологические последствия для экологии культур; 4) несмотря на возникновение новых средств коммуникации, язык по-прежнему занимает ведущее место в человеческом общении, и именно ему должен отдаваться приоритет в медиа-экологии (NJJC, 2000; Postman, 1976). Отцом медиа-экологии считается канадский социолог и культуролог М. Маклуэн (McLuhan), который первым отметил всеобъемлющее влияние на человеческое общество новых средств коммуникации. Они, с его точки зрения, определяют смену исторических эпох, вытесняют прежние виды искусства и общения и обладают способностью переводить опыт прошлого в новые формы. Маклуэн анализирует коммуникативные функции разнородных предметов культуры: языка, денег, дорог, печати, науки, компьютеров, телевидения и т. д., которые становятся технологическим продолжением человеческих органов чувств и оказывают радикальное влияние на стиль жизни, ценностные ориентиры, восприятие мира («сенсорный баланс») и социальную структуру общества. Опутанный электронными сетями мир превращается в «глобальную деревню», где упразднены пространство и время, а жизнь каждого индивидуума проносится «со скоростью света» (McLuhan, 1962; ФЭС, 1983: 334; Ерасов, 1997: 221; Beaulieu). В свою очередь, эколингвистика, или лингвоэкология, изучает взаимоотношения между биологическим и лингвистическим многообразием. Суть лингвоэкологии — интегрированный биокультурный подход к сохранению многообразия на Земле, включая лингвистическое многообразие. Представители этой науки выступают за уважение к лингви- стическим правам человека, независимо от политического, демографического и экономического статуса (Fettes, 2000). Развитие новых средств коммуникации приводит к ряду изменений в характере дискурса. С точки зрения Маклуэна (McLuhan, 1962), изобретение письма в свое время стало поворотным пунктом в истории человечества. Изоляция зрения как ведущего органа чувств при чтении привела к дистанцированному, эмоционально удаленному характеру взаимоотношений между читателем и текстом, усилившему объективацию реальности и знания. Разная психодинамика зрения и слуха обусловливает кардинальное различие между устными и письменными культурами. Для устного общения характерен эффект присутствия собеседника, бóльшая степень "общинности", чем для чтения, которое, как правило, осуществляется в одиночестве и потому способствует развитию индивидуализма.. Положительные итоги изобретения письменности очевидны: она позволяет передавать информацию на расстоянии, хранить ее во времени, способствует развитию литературного языка и т. д. Но ученые усматривают и отрицательные последствия этого явления. Еще Сократ утверждал, что чтение ослабляет человеческую память, заставляет ученика следить за ходом дискуссии, а не участвовать в ней самому. По мнению М. Феттса, печатный станок стал средством лингвистической стандартизации — способом воздействия централизованной власти на народ, что в конечном итоге приводит к исчезновению бесписьменных языков и нарушению лингвоэкологического равновесия (Fettes, 2000a). По степени воздействия на человеческую цивилизацию развитие электронных средств коммуникации сопоставимо с возникновением письменности и изобретением печатного станка. Оно привело к развитию компьютерно-опосредованной формы общения (computer-mediated communication), кардинально изменившей характер дискурса. Специалисты-компьютерщики и простые пользователи восторженно приветствуют развитие Интернета. Однако медиа-экологи и эколингвисты проявляют более осторожный подход, призывают не впадать в эйфорию, а взвешенно анализировать как положительные результаты, так и непредвиденные последствия. Главная опасность заключается в том, что электронные средства информации становятся самостоятельной неуправляемой силой, начинают жить своей собственной, не зависимой от людей жизнью. Человек вынужден делить мир с информационными средствами. Некоторые исследователи говорят о взаимообмене информацией между человеком и компьютером. Закономерно возникают вопросы: человек — это центр информационного мира или продолжение информационных средств? Неужели люди должны признать свое равенство с созданными ими же самими средствами информации? В свете вышесказанного важное значение приобретает изучение коммуникационных средств в морально-этическом контексте. Классик медиа-экологии Н. Постман, задается вопросами: каковы нравственные последствия информационно-технической революции? Сделают ли электронные средства информации человечество лучше или хуже? Он утверждает, что с развитием компьютерного общения «информация превратилась в мусор», изменился характер человеческих ценностей, что привело к моральному дефициту (Postman, 2000). Результатом развития электронных средств становится трансформация языковой личности. Во все времена память выступает как движущая сила в формировании собственного «я», идентичности языковой личности. Все аспекты события — акустические, нарративные, поведенческие, ситуативные, коллективные — становятся объектом человеческого опыта одновременно, массированно воздействуя в виде знаков/кодов на человеческое сознание, которое повторно переживает и осмысляет прошлое (Gronbeck, 2000, с.40). В результате изменения характера общения, использования иных кодов меняется и это воздействие. Жизнь в киберпространстве — это в высшей степени индивидуализированный опыт: невозможно «бродить по просторам» Интернета вдвоем или группой. Наряду с тем, что Интернет обеспечивает доступ к огромным информационным ресурсам и облегчает общение, позволяя использовать мультимедийные средства (гипертекст), он имеет разъединяющий эффект и приводит к дальнейшему усугублению индивидуализма. Ученые твердят о том, что Интернет задевает струны примитивного детского нарциссизма: My yahoo; My windows (аллюзия к книге Маклуэна The Curse of Narcissus). Меняется отношение ко времени, модели коммуникации, приоритеты. Виртуальное общение приходит на смену реальному. По мнению психологов, работа в Интернете — это антисоциальная деятельность. Появилась возможность учиться, делать покупки, пользоваться банком, посещать психотерапевта и т. д., не выходя из дома. Утрачена возможность обмена опытом и впечатлениями, человеческая близость, чувство плеча. В этом смысле показателен комикс в американской газете: друзья зовут мальчика, сидящего за компьютером, играть; он отвечает им: «Уходите, не мешайте мне общаться!». При пользовании электронной почтой и эхо-конференциями ряд параметров, составляющих неотъемлемую часть языковой личности в реальном общении (пол, раса, акцент, внешность), нивелируются. Употребление псевдонимов в качестве «имен пользователя» оказывает несомненное влияние на идентификацию и самоидентификацию языковой личности в процессе виртуального общения. Результатом становит- ся развитие псевдоидентичности: в коммуникации выступает не реальная личность, а та, которой участник общения хочет себя представить. Так, например, женщины, работающие в компьютерном бизнесе, признаются, что облегчают себе жизнь, используя при работе не свое настоящее имя, а «имя пользователя», не отражающее их пол и тем самым увеличивающее степень профессионального доверия к ним коллегмужчин. Легкость, с которой можно обмениваться сообщениями по электронной почте, частота контактов, а также желание справиться с огромным объемом информации, к которой дает доступ Интернет, обусловливают изменения в характере употребления языковых средств. В электронной переписке используется эпистолярный жанр, видоизмененный почти до неузнаваемости. Общение стало торопливым и предельно упрощенным. Об этом свидетельствует близкий к телеграфному синтаксис, отказ от заглавных букв, знаков препинания, использование большого количества остроумных сокращений: Wuzup? (What’s up?); n2m (not too much); well g/g c ya (well got to go see you later). В коммуникативных стратегиях проявляется бóльшая напористость и прагматизм. Об упрощении характера общения также свидетельствует широкое использование разговорно-обиходной лексики. Происходит стирание грани между личностно ориентированным и статусно ориентированным общением. Джемс О’Доннелл утверждает, что преобладание неформальных языковых средств указывает на ослабление институционального контроля в обществе, движение к уменьшению иерархичности социальной структуры и более демократичному рынку идей (Harmon, 1999). Однако О.Б.Сиротинина высказывает опасение, что формирующиеся в новом поколении языковые личности вряд ли «переболеют фамильярноразговорным и жаргонизирующим типами языковой культуры, а потом перейдут на элитарный... В лучшем случае вырастут языковые личности со среднелитературным типом речевой культуры, но, вероятнее всего, определяющим ... может стать в недалеком будущем даже не среднелитературный, а ... литературно-разговорный тип» (Сиротинина, 1998, с.7). Появляются новые формы выражения эмоций: использование заглавных букв для обозначения крика, «смайлики», вербальное описание эмоциональных состояний в скобках (grin; shrug). «Нетрудно заметить, что в «смайликах» все элементарные знаки теряют свое содержание и используются только как носители определенной формы, а полученные сложные знаки, как правило, носят иконический характер и выражают эмотивные смыслы через изображение соответствующей мимики» (Шейгал, 1996: 211). Являются ли все эти новшества проявлением языкового развития или, напротив, упрощением и обеднением языка? С одной стороны, существует мнение, что Интернет заставляет язык развиваться более высокими темпами, чтобы отражать тенденции стремительного общественного развития. С другой стороны, приходится констатировать наличие негативных тенденций. Развивается одномерный подход к дискурсу, неумение различать жанровую и стилистическую уместность языковых средств. Из-за заниженных требований к этикету страдает уровень вежливости и уважения к собеседнику (имя-обращение, написанное с маленькой буквы, разговорный стиль в письме студента к преподавателю или подчиненного к начальнику, отсутствие знаков препинания, превращающее письмо в свободный поток сознания). Страдает текстовая оформленность, речевые действия становятся более свернутыми, исчезают разнообразие и вариативность. Возможность автоматического пользования функциями проверки орфографии и грамматики, заранее предлагаемыми форматами (письмо и другие жанры) приводит к ухудшению языковых знаний. Более того, письма часто отправляются непроверенными. В эпоху Интернета языковая личность приобретает новые измерения, манифестирующиеся в видоизмененных формах. Компьютерные технологии дают возможность компенсировать недостаток вербальной информации с помощью мультимедийных средств. Происходит развитие новой идентичности — «визуальной» в противовес «вербальной». «Идеологи» Интернета постоянно говорят об интерактивности — возможности активного взаимодействия пользователя с источником информации. Они утверждают, что, в отличие от кино и телевидения, «зритель» в Интернете — активный участник, который может выбирать, что смотреть и что не смотреть. Медиа-экологи высказывают иную точку зрения — они полагают, что обычная книга в высшей степени интерактивна, в то время как гипертекст в Интернете линеен, возможность выбора заранее ограничена и предопределена. Если при изобретении письма и печатного станка произошел переход от «устного» (oral) к «грамотному» (literate) сознанию, сейчас наблюдается обратный процесс, сказывающийся на языковой личности. Существенное снижение способности вербального выражения и восприятия сказывается в учебном процессе, а также в общении поколений. Можно предположить, что у компьютерного поколения происходит возврат к детскому дискурсу, построенному главным образом на основе иконической изобразительности (в частности, описанному К.Ф.Седовым (Седов, 1998)). Изменение языковой личности происходит в совокупности с формированием виртуальной картины мира, в том числе и языковой, отража- ющей жизнь в пространстве Интернет со всеми ее специфическими особенностями. Меняется характер группового общения в «глобальной деревне». Дружелюбно ли киберпространство? Хорошо ли там человеку? Здорово ли оно с точки зрения экологии или же патологично? Является ли оно своего рода сообществом или же местом, где кто угодно может заглянуть в твою личную жизнь? Если это сообщество языковых личностей, то его границы и свойства трудно идентифицируемы. Очевидно, можно утверждать, что пользователи чувствуют себя гражданами пространства Интернет (netizens), где действуют свои законы и правила. Происходит изменение ценностей — компьютерное образование ценится больше языкового, поэтому считается особым шиком изъясняться упрощенным языком, противоречащим нормам обычного общения. Использование специфически компьютерной лексики становится «средством самовыражения участников коммуникации и служит укреплению корпоративного единства» (Долуденко, 1999: 57). Внутри пространства образуются более мелкие сообщества, в которых проявляется языковая личность в разных ипостасях. Как и в реальной жизни, пользователь исполняет ряд ролей, но эти роли находят иное выражение. Один и тот же текст воспринимается по-разному в зависимости от дискуссионной группы. Специфически проявляется нарушение допустимых норм поведения (netiquette), в том числе и языкового. Возникают виртуальные конфликты. Любопытный пример — письмо, отправленное одним из пользователей в Общество любителей кошек (Cat Lovers): «My girl-friend's cat has just died, and I don't want to waste the meat. Does someone know the recipe for a roast cat?» Этот пример приведен С. Барнс (Barnes, S.) во время дискуссии: Behaving and Misbehaving Online: Internet Conduct and Identity. First Annual Convention of the Media Ecology Association. June 16, 2000. New York, NY: Fordham University. Вербальное «хулиганство» такого рода, содержащее в себе противоречие между формой и содержанием, подобно компьютерному вирусу, способно «взорвать» сообщество изнутри. Члены сообщества вынуждены искать новые формы борьбы с нарушителями. Интересно, что наряду с вербальной реакцией или исключением из конференции, действенным средством оказывается бойкот — решение не вступать с нарушителем в коммуникацию, что тоже является своего рода коммуникацией. Нельзя не остановиться еще на одном аспекте — участии языковой личности в виртуальной межкультурной коммуникации (МК). Интернет дает пользователю возможность пересекать границы государств и культур. Происходит интенсификация межкультурных контактов. Если раньше, для того, чтобы вступить в МК, надо было путешествовать, то теперь это можно сделать, пощелкивая мышкой у себя дома. Имеет место эрозия границ между массовой и межличностной коммуникацией, интеллектуальный плюрализм, сочетающийся с личным контролем над коммуникацией. Английский язык, являющийся приоритетным в пространстве Интернет, позволяет представителям разных культур контактировать друг с другом. С другой стороны, умышленно или неумышленно английский язык становится средством разрушения естественного лингвистического разнообразия, что, возможно, «представляет собой самый невосполнимый экологический урон нашего времени» (Steiner, 1975: 470). Что есть языковая личность в межкультурном общении? Очевидно, различается статус языковой личности в зависимости от того, является ли для нее язык коммуникации родным или иностранным. Требуется определенный уровень владения языком, необходимый для адекватного выражения своего «я». Перемещаясь в пространство чужого языка, личность, как правило, на время утрачивает (по крайней мере частично) свою идентичность. Требуется время, чтобы «нащупать» средства и формы выражения собственной идентичности в чужом культурноязыковом пространстве. В связи с этим несомненный приоритет в МК имеют носители английского языка. Д. Кристал высказывает опасение, что распространение английского языка в мире может привести к возникновению лингвистической элиты, которая сможет использовать его в корыстных целях и манипулировать другими людьми (Crystal, 1997: 12). По мнению М.Феттса, Интернет стал средством иерархического распределения лингвистических навыков и ресурсов как внутри одной нации, так и между различными государствами и языковыми системами. В результате проявилось неравенство лингвистических систем и поглощение одних языков другими. С его точки зрения, языковая геостратегия должна заключаться в очерчивании и защите каждым конкретным языком определенной ниши в глобальной лингвистической экосистеме (Fettes, 2000b). Кроме того, специфика электронного дискурса в неодинаковой степени приспособлена для разных культур. Киберпространство в большей степени приемлемо и комфортно для индивидуалистских низкоконтекстных, нежели коллективистских высококонтекстных культур. Возникает потребность в адаптации языковой личности к специфике виртуального мира, в результате чего происходят сдвиги в культурноязыковых системах. Как известно, знание языка — недостаточное условие для преодоления межкультурных различий. Специалистам известны многочисленные случаи, когда обнародование в Интернете материалов, рассчитанных на международную аудиторию, но не учитывающих культурной специфики разных стран, приводило к «взаимонепониманию», обидам и конфликтам. При создании веб-страниц, предназначенных для МК, приобретает значение кодификация информации не только в словах, но и в выборе цветов, визуальных образов, звукового сопровождения и т. д. Подводя итоги, отметим, что все сказанное выше — это информация к размышлению, вопросы, которые пока не имеют однозначных ответов. Основная цель публикации — привлечь внимание исследователей к научным и нравственно-этическим проблемам, связанным с развитием виртуального мира. Литература Долуденко Е.А. Англицизмы в русскоязычном компьютерном жаргоне // Лингвистика. Перевод. Межкультурная коммуникация. Пятигорск, 1999. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1997. Седов К.Ф. Коммуникативные стратегии дискурсивного поведения в становлении языковой личности // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград, 1998. С. 9 — 20. Сиротинина О.Б. Социолингвистический фактор в становлении языковой личности // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград, 1998. С. 3 — 9. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. (ФЭС, 1983). Шейгал Е.И. Компьютерный жаргон как лингвокультурный феномен // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград, 1996. Beaulieu M. Who was Marshall McLuhan? // http:///hosted/beaulieu/McLuhan/ default.htm Crystal D. English as a Global Language. Cambridge [England]; N. Y.: Cambridge University Press, 1997. Fettes, M. The Geostrategies of Interlingualism. Retrieved from the World Wide Web June 9, 2000: http://esperantic.org/esf/geo.htm (2000a). Fettes M Linguistic Ecology. Towards an Integrative Linguistic Science. Retrieved from the World Wide Web June 9, 2000: http://www.esperantic.org/~mfettes/ home.htm (2000b). Gronbeck B.E. Communication Media, Memory, and Social-Political Change in Eric Havelock // The New Jersey Journal of Communication. Vol. 8, Number 1. The Intellectual Roots of Media Ecology. Madison, NJ. Spring, 2000. P. 34 — 45. Harmon A. The Internet Has Spawned a Language of Its Own // English, March 1999. # 11. P. 4. The Intellectual Roots of Media Ecology. The New Jersey Journal of Communication. Vol. 8, Number 1. Madison, NJ. Spring, 2000. (NJJC, 2000). McLuhan M. The Gutenburg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press, 1962. Postman, N. Crazy Talk, Stupid Talk: How We Defeat Ourselves by the Way We Talk and What to Do about It. New York, NY: Delacorte Press, 1976. Postman, N. The Humanism of Media Ecology. Paper presented at the First Annual Convention of the Media Ecology Association. June 16, 2000. New York, NY: Fordham University. Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. London: Oxford University Press, 1975. В.В. Леонтьев (Волгоград) Комплимент как жанр личностного типа дискурса Проблема изучения дискурса как текста, погруженного в ситуацию реального общения (Карасик, 1998: 186), как феномена, произведенного реально и имеющего “статус существования, отличный от идеального статуса языковой системы” (Ревзина, 1999: 28), в последнее время привлекает всеобщее внимание лингвистов. Дискурс изучается с различных позиций и во многих направлениях. В соответствии с данными Н.А Коминой, “в исследовании дискурса выделяются шесть основных направлений: теория речевых актов, интеракциональная социолингвистика, этнография коммуникации, прагматика, конверсационный анализ и вариационный анализ” (Комина, 1998). И такой значительный интерес к изучению дискурса объясняется самой его природой, одновременно простой и очень запутанной. Еще Эмиль Бенвенист писал, что “нужно принимать во внимание специфическое положение дискурса: здесь речь идет об общем и постоянном механизме, который так или иначе затрагивает всю языковую систему. Трудность заключается в том, чтобы понять это огромное явление, столь банальное, что кажется совпадающим с самой языковой системой, столь необходимое, что исчезает из поля зрения” (Benveniste 1974: II, 80; цит. по: Рыжова, 1998). Так как дискурс – это вид деятельности, в котором отражено все богатство реальной ситуации, т.е., личности коммуникантов, их мотивы, интенции, социальные статусы, то представляется оправданным изучение ряда прагмалингвистических и социолингвистических категорий, выделяемых В.И Карасиком: статусно-ролевые и ситуативнокоммуникативные характеристики участников общения, условия общения, организацию общения и способы общения (Карасик, 1998: 187). Учет социальных статусов коммуникантов позволяет противопоставлять институциональный дискурс, связанный со статусноориентированным общением, и личностный дискурс, связанный с личностно-ориентированным общением (там же). Предметом данной статьи является комплимент как жанр личностного типа дискурса в английской лингвокультуре. Мы ограничились анализом жанра комплимента в личностном дискурсе потому, что согласно данным Н. Вольфсон, Дж. Мэйнс, Дж, Холмс, Р. Герберта ком- плименты в современном западном обществе встречаются, в основном, в личностном типе дискурса. Хотя комплименты могут быть зафиксированы также и в общении разно-статусных коммуникантов, по мнению Н. Вольфсон “подавляющее большинство комплиментов адресованы людям того же возраста и статуса, что и адресанты” (Wolfson, 1983: 91). Такого же мнения придерживается и Дж. Холмс (Holmes, 1988: 457). Комплименты представляют особый интерес для исследования национальной специфики культуры в силу того, что в них, как в этикетных высказываниях не могут не быть отражены культурные ценности нации (Карасик, 1992: 88; Manes, 1983: 96). Основной функцией комплиментов в речи выступает создание или поддержание солидарности между адресантом и адресатом (Wolfson, Manes, 1980). В зарубежной социолингвистике комплименты были образно, но очень точно названы “смазочным материалом для общества” (“social lubricant”) (Wolfson, 1983). Как отличный инструмент выражения демократических начал (ведь не только равно-статусные коммуниканты говорят комплименты друг другу, адресантами комплиментов могут быть как лица более высокого социального статуса, так и лица более низкого статуса) комплименты получили широчайшее распространение в западных странах, особенно в США. Под комплиментом в статье понимается этикетное высказывание, вербально представляющее собой “в высшей степени структурированную формулу, которая может быть с минимальными усилиями применена во множестве ситуаций, требующих одобрительного комментария (толкования)” (Manes, Wolfson, 1981: 123) (перевод наш — В. Л.). Комплимент представляет собой двусоставное речевое действие вида: комплимент (реплика-стимул) — ответ на комплимент (репликареакция) (Карасик, 1992: 124; Herbert, 1990: 201 — 202; Herbert, Straight, 1989: 37; Wolfson, Manes, 1980: 397). Принимая во внимание тот факт, что жанр речи есть особая модель высказывания (Бахтин, 1979: 306), жанр комплимента может быть схематично представлен следующим образом: A compliments B (А говорит комплимент в адрес Б) B responds / acknowledges that A has spoken (Б реагирует/признает то, что сказал А) (Herbert, 1990: 202). Итак, попытаемся проанализировать жанр комплимента с позиций вышеупомянутых социолингвистических и прагмалингвистических категорий. Тем самым мы сможем описать комплименты как дискурсивную, ситуативно обусловленную речевую деятельность. Как известно, участниками общения в личностном дискурсе выступают родственники или близкие друзья, т.е., лица, хорошо знающие друг друга. В личностном дискурсе адресат интересен для адресанта “во всей полноте своих характеристик”, адресант стремится “оказать определенное воздействие на него, … раскрыть свою душу и попытаться понять внутренний мир адресата” (Карасик, 1998: 189). По нашему мнению, комплименты как жанр личностного дискурса в английской лингвокультуре интересны именно тем, что в подавляющем большинстве случаев адресанты действительно стремятся раскрыть свой внутренний мир перед адресатами. Они проявляют искренний интерес к адресатам, к их эмоциональному состоянию (далее – ЭС). Поэтому большинство комплиментов в личностном дискурсе искренни и дружелюбны, в отличие от комплиментов в институциональном дискурсе, в котором основная интенция адресантов не всегда сводится к реальному улучшению ЭС адресатов, а может заключаться просто в произнесении фраз, приписанных правилами этикета. Видимо, это является основной причиной того, что в институциональном дискурсе при общении разно-статусных коммуникантов очень трудно, а порой и невозможно отличить искренний и «дежурный» (неискренний) типы комплиментов. Начнем анализ с состава участников коммуникации в двух комплиментах личностного дискурса: I gave the cape a glance. It was of fur. I did not know it was sable. “It looks awfully rich. How did you get it?’ (Maugham. Cakes and Ale) (1). “It looks like a winner all right.” He threw his arms round her and kissed her. “By God, what a performance you gave.” “You weren’t so bad yourself, dear.” (Maugham. Theatre) (2). В обоих комплиментах адресантами выступают мужья, а адресатами – жены. Это наиболее типичная ситуация для комплиментов в английской лингвокультуре: женщины являются основными адресатами этикетной похвалы, а мужчины – ее основными адресантами. Если обратить внимание на основные условия общения адресантов и адресатов комплиментов в личностном дискурсе, то необходимо отметить (по нашему мнению, это один из краеугольных камней в логическом строении комплиментов), что семантическая пресуппозиция данных оценочных суждений должна быть истинна. В самом деле, если комплимент будет направлен на несуществующее качество адресата, то он превратится в лесть. В этом случае невозможно говорить об искреннем стремлении адресантов улучшить ЭС адресатов. Говоря о прагматических пресуппозициях коммуникантов в комплиментах, отметим, что они обязательно должны совпадать. Только совпадение предварительного знания коммуникантов в комплиментах позволит адресантам реализовать свои иллокутивные цели и не заставит адресатов усомниться в искренности собеседников. В то же время, пропозиция высказываний комплиментов не всегда должна полностью соответствовать реальному положению дел. Допускается небольшое преувеличение адресантами реальных качеств адресатов или их личных вещей, выступающих объектом оценки. Это не приводит к намеренному искажению фактов, которое могло бы свидетельствовать о неискренности адресантов. Преувеличение реальных качеств адресатов комплиментов в личностном дискурсе может быть мотивировано только ЭС самих адресантов, их явным желанием сделать приятное своим близким друзьям или родственникам. Несколько слов о тематике комплиментов в личностном дискурсе. Согласно данным зарубежных социолингвистов (см., например: Holmes, Brown D.F., 1987; Wolfson, 1984), нормативной тематикой комплиментов в английской лингвокультуре выступают внешность, способности и умения, частная собственность и личные вещи женщин-адресатов, а также внешность, способности и умения, черты характера и личные вещи мужчин-адресатов. При этом, подавляющее большинство комплиментов в адрес женщин связано с их внешностью. Основными темами комплиментов в адрес мужчин могут считаться их внешность и способности (умения) (см., например: Holmes, 1988: 455). Тематика приведенных выше контекстов (1) и (2) связана с личными качествами жен-адресатов (вкусом и умениями): в первом случае муж высоко оценивает приобретенное женой соболиное манто, а во втором контексте предметом этикетной похвалы является актерское мастерство супруги. Организация общения в комплиментах в личностном дискурсе в некоторой мере специфична. Это объясняется их этикетной природой. Говоря об организации общения, уделим особое внимание мотивам адресантов. Как известно, мотив представляет собой психологическую основу действий, выступая их своеобразным “двигателем”. За мотивом “всегда стоит потребность. Он всегда отвечает той или иной потребности” (Леонтьев А.Н., 1975: 102). К мотивам, движущим адресантами комплиментов в личностном дискурсе, по нашему мнению, можно отнести потребность высказать оценочное суждение, связанное с действиями, мастерством, интеллектом или чертами характера адресатов, которое необходимо обязательно довести до их сведения с целью улучшения их ЭС. То есть, мотив осознан и поэтому превращается в мотив-цель (Леонтьев А.Н., 1975: 201). Самое главное мотивационное отличие искренних и неискренних комплиментов для английской языковой личности заключается, по нашему мнению, в том, что адресант искренних комплиментов самолично “вызывается” на вербализацию оценки, никто и ничто не принуждает его к подобному действию, а во втором случае оценка конвенциональна, она не всегда является отражением действительного ЭС адресанта. В момент произнесения дежурного комплимента адресант может испытывать не положительные, а отрицательные эмоции по отношению к адресату, или быть совершенно беспристрастным. Проанализируем два комплимента (один из которых относится к личностному дискурсу, другой – к институциональному дискурсу) и определим мотивационные различия адресантов высказываний: В нижеприводимом примере личностного дискурса адресантженщина выбирает предметом комплимента внешность и черты характера адресата — своего возлюбленного: Alice took hold of me by my hair. “You’ve a nice body, do you know that? Hairy, but not too hairy. I never could bear animated hearth-rugs.” I felt as if I were choking. “God, you are lovely. You — I don’t know what to say, you’re so beautiful.” ... “Oh, God,” she said, “you’re so good. You’re so good to me. You’re so kind. There was never anyone so good to me before. I’m alive now, all of me’s alive.” (Braine. Room at the Top) (3). Общение происходит в интимной обстановке. Поэтому единственным мотивом пылко любящей женщины может быть потребность в очередной раз признаться в любви своему другу, улучшив, тем самым, его ЭС и укрепив существующие личные контакты с ним. Адресат никак нее призывает адресанта к вербализации своих положительных эмоций. Женщина-адресант статусно независима от мужчины-адресата, не находится ни в моральной, ни в материальной зависимости от него. Следовательно, мотив ее действий не корыстен, она искренне восхищается красотой своего возлюбленного, высоко оценивая не только его внешность, но и его нежное отношение к ней. Теперь проанализируем комплимент из институционального (судебного) дискурса. Место вербализации комплимента – судебный зал. Время вербализации – вскоре после проведения судебного разбирательства. Адресант комплимента – солиситор Уинтер, номинальный адресат – заключенный Гладстоун, действительный адресат – барристер Рамполь, помощником которого является Уинтер: ... Winter continued, cheeringly. “I’ve seen them all at work, and Mr. Rumpole’s cross-examination was top hole! I mean, he had D. I. Arthur right on the ropes.” Oswald gave a look of pity. “I’m sorry, dad. I know you tried real hard.” “Thank you.” (Mortimer. The Second Rumpole’s Omnibus) (4). “Вторжение” статусно-зависимого адресанта в сферу профессионального мастерства адресата более высокого статуса, являющегося его непосредственным начальником, можно рассматривать как попытку подольститься, заставляющую адресанта идти на нарушение социальных норм речевого поведения. Мотив здесь также совпадает с целью, заключаясь не в искреннем стремлении улучшить ЭС адресата, а в том, чтобы произвести на него приятное впечатление, завоевать его доверие и расположение. На предполагаемую неискренность адресанта указывает нарушение им тематических нормативов для комплиментов в адрес высоко-статусного адресата. Известно, что в английской лингвокультуре нормативными темами комплиментов для адресантов более высокого статуса считаются действия и мастерство адресатов, а для адресантов более низкого статуса – внешность и личные вещи адресатов (см., например: Wolfson, 1983: 91 — 92). Налицо нарушение этого культурноспецифичного правила речевого поведения. Основными иллокутивными целями адресантов комплиментов (независимо от типа дискурса) в английской лингвокультуре являются: 1) намерение польстить адресату или поощрить его, продиктованное соображениями вежливости или желанием поддержать согласие в отношениях с ним; 2) намерение выразить благодарность адресату за его определенные действия; 3) намерение извиниться перед адресатом за действия, которые сам адресант считает неправильными по отношению к собеседнику. Стратегии речевого общения коммуникантов в комплиментах определены их основной функцией (см. выше). Адресант стремится улучшить ЭС адресата, а адресат волен либо принять комплимент, либо отклонить его, либо переадресовать адресанту. Типы реакций на комплименты многочисленны и зависят от культуры, к которой относятся адресаты: реакция на комплименты также отражает культурные ценности нации. Так, Р. Герберт и Х.С. Стрейт отмечают, что жители ЮАР принимают почти все комплименты в свой адрес, хотя “производят” их очень мало. А американцы, наоборот, говорят очень много комплиментов, отклоняя почти все из них (Herbert, Straight, 1989: 36). Способ общения в комплиментах в личностном дискурсе (впрочем, как и в институциональном дискурсе) также определяется их этикетной природой и основной функцией. В личностном дискурсе комплименты могут быть произнесены в любом месте, в любое время при общении родственников или близких друзей. Главным условием может считаться наличие некоего предмета оценки, действительно заслуживающего одобрения (восхищения) адресанта. Интересно отметить, что стратегия адресантов на укрепление отношений с адресатами заставляет их очень часто прибегать к применению комплиментов вместо приветствий. В этом случае темой комплиментов, как правило, становится внешность адресатов: “Hello, Eva,” I said. “Hello, Alice. You look most seductive, I must say.” “That’s very kind of you,” she said. “Actually, I feel terrible.” (Braine. Room at the Top) (5). Чтобы комплимент был декодирован адресатом именно как комплимент, он должен быть легко внешне узнаваем. В силу этого, комплименты – это речевые клишированные формулы. Согласно нашим данным, подавляющее большинство комплиментов в английской лингвокультуре (более 74 %) построено в виде формульных высказываний с применением 5 основных синтаксических структур (частотность употребления колеблется от 50, 04 % до 1, 47 %). При этом, более чем в 50 % всех комплиментов зафиксирована структура you + to be + adjective (noun): “No, there’s not,” I said. “You’re wonderful.” (Conroy. The Prince of Tides) (6). “You are nice!” he said. “Well,” she answered, “we thought you looked overcast and dared me offer you a chocolate.” (Lawrence. Sons and Lovers) (7). “Jim, how did it go?” asked the Judge. “He’s all right today, Judge.” “You’re a prince, Jim. We couldn’t have a thing like that happen at California.” (Wilder. Heaven’s My Destination) (8). Подобная формульная природа комплиментов в английской лингвокультуре говорит об их высокой социальной значимости для англоговорящих наций (особенно для американцев), об их стратегическом значении для коммуникантов при установлении или поддержании согласия в общении (Wolfson, 1983: 86). Литература Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград – Саратов, 1998. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 1992. Комина Н.А. Анализ дискурса в интеракциональной социолингвистике // Тверской лингвистический меридиан. Вып. 1. Тверь, 1998. Электронная версия. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. Ревзина О.Г. Язык и дискурс // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1999. № 1. Рыжова Л.П. Французская школа анализа дискурса // Тверской лингвистический меридиан. Вып. 1. Тверь, 1998. Электронная версия. Herbert R. K. Sex-based differences in compliment behavior // Language in Society. 1990. Vol.19. № 2. Herbert R., Straight H.S. Compliment-rejection versus compliment-avoidance: listener-based versus speaker-based pragmatic strategies // Language and communication. 1989. Vol.9. № 1. Holmes J. Paying compliments: a sex-preferential politeness strategy // Journal of Pragmatics. 1988. Vol.12. № 6. Holmes J., Brown D.F. Teachers and students learning about compliments // TESOL Quaterly. 1987. Vol.21. № 3. Manes J. Compliments: a mirror of cultural values // Sociolinguistics and language acquisition. Rowley, London, 1983. Manes J., Wolfson N. The compliment formula // Conversational routine. The Hague, 1981. Wolfson N. An empirically based analysis of complimenting in American English // Sociolinguistics and language acquisition. Rowley, London, 1983. Wolfson N. Pretty is as pretty does: a speech act view of sex roles // Applied Linguistics. 1984. Vol.5. № 3. Wolfson N., Manes J. T he compliment as a social strategy // Papers in Linguistics. 1980. Vol.13. № 3. А.В.Занадворова (Москва) Узус семейного речевого общения: особенности номинаций 1. Акцент лингвистических исследований смещается в сторону языковой прагматики: с анализа изолированных языковых фактов на закономерности функционирования языка. Внимание исследователей обращается к самим носителям языка. В последние годы в языкознании наблюдается бум антропоцентрических исследований. В фокусе внимания оказывается языковая личность, рассматриваются широкий культурный и социальный контексты ее существования (страна, эпоха, социальный слой) и ее индивидуальные социальные и психологические характеристики, влияющие на порождаемый ею дискурс. Однако между личностью и ее широким культурным и социальным окружением существует еще одно промежуточное звено – малые социальные группы. Важность их изучения отмечалась еще десять лет назад: «Без такого исследования невозможно правильно судить о многих сторонах речевого поведения человека как существа социального. Кроме того, свойства индивида как говорящего, как «производителя» определенных высказываний обнаруживаются прежде всего в пределах Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российским гуманитарным научным фондом проекта «Социальная дифференциация современного русского языка: проблемы изучения» № 97 -04-06153 1 подобных групп (а не в обществе в целом)» (Крысин 1989: 78), однако, это направление до сих пор не получило надлежащего развития. Между тем, изучение языковой личности вместе с ее ближайшим окружением представляется весьма перспективным, оно могло бы дать новый импульс лингвистическим исследованием, выявить тенденции развития языка. Кроме того, малые социальные группы в силу своей немногочисленности и относительной замкнутости являются удобным полем для исследования. Особенно интересным представляется лингвистическое изучение семьи, минимальной ячейки общества. Именно в семье происходит первичное формирование личности, обучение родному языку, основным навыкам речевого общения. В семье закладываются и культурные, и поведенческие стереотипы. Семейное речевое общение представлено широким спектром коммуникативных ситуаций. Человек по мере роста и взросления приобретает все новые социальные (семейные) роли. Семья – место непринужденного общения, где человек имеет бoльшую свободу для проявления своей индивидуальности, в том числе и в отношении языка, чем в других социальных группах, членом которых он является в течение своей жизни. С другой стороны, семья не изолирована от внешних воздействий, происходит постоянный коммуникативный обмен между семьей и ее социальным окружением. Исследуя функционирование языка в семье, можно выявить общие закономерности функционирования языка, изменение объемов значения слов, сферы их употребления, проследить особенности восприятия и процесс усвоения новых слов, встраивания их в общую систему языка, процессы словообразования и даже создания новых («семейных») лексических единиц. Семья представляет собой социум в миниатюре, своеобразную лабораторию языка. До сих пор, за исключением отдельных работ (Кукушкина 1989), (Чайковский 1982), (Байкулова 1999), в русскоязычной лингвистической литературе семья не становилась предметом отдельного исследования. В зарубежных работах, посвященных семье, основной акцент сделан на межличностном взаимодействии, исследуется в первую очередь коммуникативный аспект, сфера конфликтной коммуникации. Однако другие науки о человеке нередко обращались к семье как объекту исследования. В работах социологов, психологов, психотерапевтов, педагогов, этнографов и культурологов семья изучается в различных аспектах, в зависимости от целей исследования. Для лингвистического анализа языка семьи было бы полезно обратиться к опыту этих наук, в первую очередь социологии, психологии и социальной психологии, воспользоваться выработанным ими понятийным аппаратом. Основным источником материала для нашей работы послужили записи живой разговорной речи, выполненные автором, а также опубликованные сборники текстов разговорной речи. В качестве иллюстративного материала используется художественная и мемуарная литература, письма, воспоминания, сценарии кино и мультипликационных фильмов, посвященных семье. Разумеется, речевое общение в семье может очень сильно различаться даже в пределах одной нации в зависимости от социального слоя, места проживания (крупный или мелкий город, деревня и т.п.) и многих других факторов. Мы ограничим свое исследование современной городской семьей, принадлежащей к слою интеллигенции. При этом в данной статье мы обратим внимание лишь на один аспект изучения речевого общения в семье – на особенности номинаций. Специфика семейной речи Основной определяющей характеристикой семейного общения является наличие широкой общей апперцепционной базы у партнеров коммуникации (ПК). «“Знание” каких бы то ни было компонентов языка неотделимо от житейского, интеллектуального и эмоционального опыта субъекта, в процессе которого это знание приобреталось и пускалось в ход. Оно укоренено в переплетении ассоциативных ходов – словесных, интонационножестовых, образных, сюжетных, – конфигурации которых неотделимы от личности субъекта» <…> Поэтому всякое знание языка – так же индивидуально как жизненный опыт. Но подобно жизненному опыту, языковой опыт личности пересекается с опытом других людей <…> Носитель языка сознает, что некоторые из аспектов его памяти имеют заведомо индивидуальный, сугубо личный характер; некоторые другие – принадлежат более или менее узкому и четко очерченному кругу “своих“, разделяющих тождественный опыт» (Гаспаров 1996: 99-100). Семья обладает колоссальным коллективным языковым опытом, что необходимо учитывать при описании особенностей использования языка в семейной коммуникации. Язык в семье выступает не только как средство общения, но и реализует оппозицию свое/чужое. Ср.: «… определенные единицы (слова, обороты, конструкции) наряду с номинативной и оценочной функциями приобретают свойства символа принадлежности говорящего к данной группе» (Крысин 1989: 82). Эта общность проявляется уже на самом низшем уровне языковой системы, в особенностях просодии и интонации, мелодического рисунка речи. Наблюдается и общность паралингвистических средств общения, например, существование характерных семейных жестов. Однако в наибольшей степени речевая общность семейного языка проявляется на уровне лексики и фразеологии. В разных семьях одни и те же слова имеют разный «вес». Это касается и состава «семейного словаря», соотношения активного и пассивного запаса слов человека, который находится в постоянном движении, однако в силу наличия общего языкового опыта у членов одной семьи имеет значительное сходство. Во внутрисемейном употреблении может претерпевать изменение значение лексической единицы, сфера ее употребления. «Одной из особенностей устного внутригруппового общения является актуализация только некоторых смыслов языковых единиц, в то время как другие смыслы не вовлекаются в речевой оборот» (Крысин 1989: 85). В семейной речи может изменяться и денотативный статус слова. Здесь часто стирается грань между именем собственным и нарицательным. Семья создает свой мир, некоторое обжитое пространство, противопоставленное внешней среде. «Свой мир – это мир уникальных, индивидуальных, определенных в своей конкретности и известных в своей определенности для субъекта сознания и речи дискретных объектов, называемых собственными именами. «Свой» мир – это мир собственных имен. В нем и нарицательные имена функционируют как собственные» (Пеньковский 1989). Так, когда в фокусе внимания семьи находится какой-либо уникальный (в ближайшей округе) природный объект или вещь, то слово, его обозначающее, нередко начинает функционировать, как индивидуальное название, например: Овраг, Пустырь, Площадка, Помойка, Пруд. Встречается и обратное явление, когда имя собственное превращается в родовое понятие; например, слово «Малютка» в некоторых семьях используется для обозначения любого детского питания. «При появлении первых транзисторных приемников все виды их часто именовались по одному, наиболее известному – спидола. <…> В некоторых семьях стиральную машину называют только «Эврикой» (по торговому знаку)» (Капанадзе 1982: 279). Существование семьи неотделимо от быта: самые обычные повседневные предметы домашнего обихода, мебель, одежда, посуда занимают важное место в ее жизни, что находит отражение в семейном речевом общении. Поскольку важны сами вещи, существенную область домашнего общения составляют и слова, их называющие. О роли вещного мира в жизни человека, о вещах как аккумуляторах коллективной памяти см., например, (Китайгородская, Розанова 2000). Языковая игра В дружных семьях заложен огромный потенциал творчества, в том числе и языкового. Атмосфера непринужденного семейного общения открывает широкий простор для языковой игры. Как пишет Л.П. Крысин, «... роль языковой игры в жизни малых групп гораздо более значительна, чем в деятельности больших человеческих совокупностей» (Крысин 1989: 83-84). В данной статье мы будем опираться на определение языковой игры, сформулированное В.З. Санниковым, см. (Санников 1999) 2. Среди основных функций языковой игры он выделяет языкотворческую. «Языковая игра – один из путей о б о г а щ е н и я я з ы к а. Имеется много явлений, которые можно квалифицировать как игру, переставшую быть игрой. Ср. «формульные выражения» – сравнения (злой как собака), метафоры (свежий ветер, железная воля) <…>, которые стали уже общеязыковыми» (Санников 1999: 26). В семейном языке процент выражений, возникших в результате игры со словом, достаточно велик. Меткое остроумное словечко охотно подхватывается другими членами семьи, вовлекается в оборот. Таким образом, языковая игра является важным источником домашних номинаций и фразеологии. Вторая важная функция языковой игры, о которой пишет В.З. Санников, это функция «обучающая». Манипулируя со словами, помещая их в самые неожиданные контексты (как поступает ученый в ситуации лингвистического эксперимента), человек начинает лучше осознавать законы своего языка. В языковой игре, как в детской речи и народной речи, реализуются потенциальные возможности языка, например: прислонить – отслонить, маникюр – шерстикюр (о коте: он себе делает шерстикюр), см., например, (Чуковский 1970), (Земская 1990). Примечательно, что языковая игра не является исключительной принадлежностью сферы фатики. В семейном общении она уместна и в информативных жанрах, чтобы оживить, скрасить повседневный быт (Кукушкина 1989), и даже в прескриптивных, регулятивных – позволяет высказать осуждение, не обидев адресата, поставить на место, не унизив и т.п. Последние примеры иллюстрируют т.н. «маскировочную» функцию языковой игры: «она [языковая шутка – А.З.] позволяет говорящему нарушать важный принцип речевого общения – принцип вежливости, м а с к и р у е т и с г л а ж и в а е т невежливость» (Санников 1999: 30). Диапазон семейного языкового творчества весьма широк. Здесь можно встретить простое игровое коверканье слов (поняна вместо «поАвтор цитируемой монографии проводит тонкие терминологические различия, выделяя особый вид языковой игры – языковую шутку, на изучении которой он и сосредоточивает свое внимание. Однако для целей нашего исследования эти различия не столь существенны, поэтому мы будем пользоваться традиционной терминологией и говорить о языковой игре в семейном общении. 2 нятно» и т.п.), рифмовки (мальчишка-баловнишка), фокус-покус прием (сок-мок). Встречается и обыгрывание канцелярита: горячая вода – горвода (пример заимствован из (Кукушкина 1989: 98). Возможно намеренное столкновение стилей. Склонность к языковой игре может выражаться даже в создании семейной поэзии, причем как в устной форме (спонтанное, неподготовленное стихотворчество), так и в письменной (стихи ко дню рождения, шутливые надписи). Возможно создание семейных стенгазет, шутливых объявлений. Часто возникают пародийные переделки известных стихов и песенок. В некоторых семьях языковая игра проявляется в создании шутливых прозвищ домочадцам и близким знакомым (подробнее о роли прозвищ в семейном общении см. Занадворова 2000). Любовь к языковой игре не находится в прямой зависимости от профессии, она не является отличительной чертой семей, где один или несколько членов семьи профессионально работают со словом (филологи, лингвисты, писатели, поэты, переводчики). Скорей, это зависит от общей атмосферы в семье, непринужденные неформальные отношения создают благоприятную обстановку для творчества, для самовыражения. Вот пример такой самобытной поэзии в семье, где оба родителя имеют высшее математическое образование. Отец семейства (прозвище Орел), желая попить чаю, но обнаружив пустой чайник, произнес такую стихотворную тираду: Орел устал измучен / И кипятка лишен / От лиры многозвучной / Остался только стон. Некоторые, первоначально рассчитанные на внутрисемейное употребление произведения могут получить новую жизнь, стать достоянием общенародной литературы. Так, из сказки, рассказанной детям, выросли «Винни-Пух» и «Хоббит», стихи Чуковского, написанные для внучки Мурочки (Дали Мурочке тетрадь / Стала Мура рисовать … и др.). Они стали неотъемлемой часть русской детской литературы. Возникли же они в непринужденной обстановке домашнего общения. Семейные номинации Ниже мы рассмотрим, как возникают семейные названия, что называется чаще всего, источники домашних названий, срок их жизни и выбор варианта названия в конкретной ситуации. Домашние названия складываются постепенно, одни приживаются и запоминаются на всю жизнь, другие могут существовать достаточно долго, но исчезнуть под влиянием экстралингвистических факторов, третьи создаются «на один раз» в процессе фатического общения. Люди, вещи, места, события, типичные ситуации могут находить отражение в семейном языке. Какое-то слово или выражение может стать знаком, конденсатом, символическим обозначением пережитого события (смешного или даже неприятного, трагического). Например, в одной семье, когда речь заходит о каком-то авантюрном проекте, говорят: Хватит нам Леночки (имя женщины, которая уговорила вложить деньги в несуществующий строительный кооператив). История семьи, ее жизненный опыт отражается в названиях и устойчивых выражениях, подобно тому, как история народа, города, деревни отражается в топонимах различного уровня, пословицах и поговорках. Как пишет Л.А. Капанадзе: «При описании «семейного словаря» надо учитывать семейные обычаи, ритуалы, способы ведения хозяйства, т.е. этнографию семьи» (Капанадзе, 1989: 102). Домашний язык создает свои ориентиры: называется все, что существенно для жизни семьи в данный момент, например, «обживание» семьей нового пространства (дача, поездки во время отпуска, переезд в другую квартиру и т.п.) сопровождается процессом называния. При этом ориентиры создаются не только в пространстве, но и во времени: «... в каждой семье имеется, по-видимому, и своя хронология, свой отсчет времени, свой временной масштаб (до школы, во время ремонта и т.д.) ... » (Капанадзе, 1988: 104). Что получает название О богатстве домашней топонимики, «которая возникает из потребности коротко и однозначно называть различные объекты как внутри жилища, так и в его ближайших окрестностях», пишет Е.Ю. Кукушкина (Кукушкина, 1989: 96). Сюда входит и домашняя «топография», т.е. названия помещений внутри квартиры, дома и в ближайшей округе, названия комнат, магазинов, мест вокруг дома или достаточно отдаленных, но актуальных для говорящих, например, мест работы, учебы, прогулок. Названия получают предметы домашнего обихода: мебель, посуда, одежда, осветительные приборы, блюда, предметы из одного класса, которые необходимо различать (например, в некоторых семьях может быть несколько холодильников, совков для мусора и проч.). Называется то, что попадает в фокус внимания семьи. Например, когда в семье появляется маленький ребенок, часто особые названия получают детская еда, одежда: полосатка (футболка в полоску), бараний свитер (свитер с особой «кудрявой» вязкой), обувь: котики (тапочки в виде котов), игрушки (Лисаня, Гусик, Зай-голубай), посуда и др. Свои домашние названия могут получать и любимые игры: игрой В котят называют салочки, Диван – карточная игра, в которую обычно играли на диване (поскольку стол для нее не нужен). Такие названия относительно быстро отмирают – по мере того, как вырастают дети, — уходят и детские вещи, за исключени- ем самых памятных, символических, остаются, как правило, самые яркие, запоминающиеся, те, которые лексически оформились как названия. Интересно проследить динамику номинаций предметов домашнего обихода. Часто только что приобретенная вещь получает название «новой» и носит его до тех пор, пока не появится другая вещь из того же класса. Так, например, новый шкаф может оставаться «новым» в течение пяти лет, хотя у него могут параллельно появиться и другие названия. На каком основании присваивается номинация При попытке классификации домашних названий исследователь сталкивается со значительными трудностями. Дело в том, что здесь мы видим пестрый, разнородный набор, поскольку домашние номинации не являются результатом сознательного конструирования топонимической системы, а представляют собой продукт спонтанного называния. Здесь можно проследить некоторые закономерности. Домашние названия несут в себе отношение называющего субъекта к данному предмету, месту. Давая название, человек выделяет те признаки, которые с его точки зрения важны для использования данного объекта. Каждый класс объектов обладает своим, значимым для человека набором признаков. Так, например, для комнаты важно, какого она размера, кто в ней живет, а для магазина – что в нем продается, далеко или близко он находится. Характеризуя речь внутри малых групп, Л.П. Крысин отмечает тенденции «к свертыванию, элиминации таких средств, которые называют объект речи, и к детализации таких средств, которые характеризуют, оценивают его» (Крысин, 1989: 85). Это утверждение справедливо даже в отношении домашних номинаций (несмотря на то, что основная их функция – указательная), в которых почти всегда присутствует оценочный компонент, просвечивает точка отсчета называющего. Процент чисто указательных названий (таких, как За домом, У метро, На горке, За дверью) здесь относительно невелик, такие названия даются в основном внешним, удаленным объектам, не включенным в семейный микролокус. Рассмотрим конкретные примеры названий различных классов объектов. Названия магазинов: Овощной, Булочная, Ночной (работает круглосуточно), Красный, Юрианна (официальное название), Стекляшка, У грека (продавец — грек), Оптовка, Сам бери (магазин самообслуживания), Магазин-через-дорогу, Милицейский магазин (рядом с отделением милиции), На ступеньках (в магазин ведут три ступеньки). Названия домов в округе: Зеленый дом, Бастилия (из-за внушительных размеров), Катин дом, Башня. Названия мест: Лес, Овраг, Пустырь, Лысая гора, За домом, Собачья гулянка. Как мы видим, названия внешних по отношению к семье объектов содержат большой процент общеупотребительных, общепонятных номинаций, часто заимствуется официальное название (подробнее роль официальных названий в семейной речи будет рассмотрена ниже). У вещей, мебели набор названий иной. Здесь номинация присваивается, как правило, основании функции, принадлежности, внешних признаков (формы, цвета, размера), внутренних свойств (материал, вес и т.п.), происхождения (если вещь отдали, подарили или если она куплена в каком-то необычном месте). Названия платяных шкафов: пятиугольный, трехстворчатый, шкаф от стенки, с зеркалом, разноцветный шкаф (разные люди по-разному определяют его цвет), шкаф в маленькой комнате. Названия посуды: стекляшка, с зайчиком, киевская чашка (куплена в Киеве), кошачья чашка (на ней нарисованы кошки), она же Катина (подарена знакомой Катей), мамина чашка, ложечка с белочкой, ложка с конем и солдатом, косарь, ножики режик и мажик. Названия осветительных приборов: переноска (переносная лампа), торшер, рыжая лампа, желтая лампа, платочек (лампа с абажуром в виде платка). Комнаты в квартире, как правило, называются по размеру, расположению, по функции или по принадлежности 2: большая, маленькая, левая, правая, проходная, дальняя, балконная, детская, спальня, гостиная, кабинет, библиотека, кладовка, бабушкина, компьютерная, реже по цвету обоев красная, голубая, по форме (т.к. обычно все комнаты прямоугольные) треугольная и т.п. Для комнат возможны и местоименные обозначения: моя, твоя, ваша, наша, его, ее, их комната, а также названия, образованные по типично разговорным моделям, см. примеры из (Капанадзе, 1973: 446): где холодильник, где балкон, с фонарем, с балконом, у родителей, из которых потенциально могут произойти полноценные названия родительская, балконная и т.п. Большое количество эвфемистических обозначений получает уборная. Пример из жизни семьи Реформатских: «Самое заповедное место квартиры обладало большим числом названий: некое место, приют, О-О, нужник (по-державински), клозет, сортир, а поскольку в нашем доме образца 1916 года таких заведений было два (по-старому, для господ и для прислуги), то бывший барский торжественно нарекался Гладиатор (по фирме, поставлявшей в дореволюционной России сантехнику – крупным латинским шрифтом по краю сосуда значилось ее название), а тот, что поплоше – ни 2 Некоторые примеры заимствованы из работы (Кукушкина 1989: 96). больше, ни меньше – Тридцать первый (по нумеру трамвая, везущего в успокоительный элизий — Ваганьково)» (Реформатская, 1989: 189). Источники семейных номинаций Источники домашних названий очень разнообразны. Одним из них являются официальные номенклатурные названия. «Но номенклатурные и торговые знаки не всегда стоят вне языка. Есть одна важная область, где они вынужденно попадают в речь и используются говорящими. Это тот случай, когда речь идет о разновидностях одной и той же вещи, о ее различных сортах и видах — нам нужно много названий!» (Капанадзе, 1982: 278). Официальные названия могут также использоваться, даже когда предмет уникален и не должен быть выделен из класса подобных. Часто, если номенклатурное наименование звучное, смешное или написано на вещи крупными буквами (т.е. сразу бросается в глаза, превращается в отличительный признак этой вещи), оно становится вполне обиходным. Ср.: печатная машинка Роботрон, магазин Юрианна; низкая скамеечка с углублением посередине – «Скамейка с ложементом»; фен – Русалка (написано на коробке), или процитированный выше пример из речевого портрета семьи Реформатских – название уборной Гладиатор, происшедшее из официального названия, написанного крупными буквами, и т.п. Некоторые названия приходят из детской речи, например, нитофон (магнитофон). «Детские слова могут долго храниться в памяти родителей и иногда становятся общеупотребительными семейными словами» (Красильникова, 1982: 152). В качестве номинаций можно встретить даже диалектные вкрапления. «Если в городской среде есть представители старшего поколения – выходцы из сельской местности или из других республик, то речь младшего поколения семьи неизбежно отразит какие-то черты диалекта » (Капанадзе, 1989: 101). При создании номинаций не последнюю роль играет и профессия членов семьи, например, в семье математиков детская «лазалка» (в форме половины ажурного многогранника) получила название «икосаэдр», об этом см., также (Байкулова, 1999). В названии может найти отражение какое-то происшествие, например: горка – «Сломанные палки» (пример Е.В. Красильниковой). Большое количество названий образуется благодаря сложному сплетению ассоциативных ходов, пищей для них могут послужить и любимые книги, популярные песни, в последнее время – реклама, все то, что впечаталось с детства, или то, что на слуху, находится в «оперативной памяти». Например: сапоги с мехом называются Сапожки борзой собаки (похожи на иллюстрацию к сказке с этим названием), двор получил название Разные колеса поскольку там, во-первых, вкопаны в землю разноцветные автомобильные покрышки (одинакового размера!), во-вторых, отец с маленькой дочкой, так его назвавшие, недавно прочитали сказку Сутеева «Разные колеса»), искусственно посаженный лес (где деревья растут вдоль прямых линий и между ними остаются «коридоры») получил название Коридоры власти. Типы домашних номинаций Различные способы номинаций в кодифицированном русском языке и разговорной речи достаточно хорошо изучены и описаны, см., например, (Капанадзе, 1973) и др. В семье могут активизироваться те или иные словообразовательные модели, возможно не самые продуктивные. Часто модели периферические для кодифицированного литературного языка, оказываются достаточно активными в разговорной речи вообще и в домашнем языке в частности. Об этом явлении впервые написала Е.Ю. Кукушкина, «назвав его словообразованием по семейным моделям» (Кукушкина, 1989: 98).. Перечислим здесь наиболее распространенные, часто встречающиеся типы домашних топонимов: 1. Имена нарицательные, употребляющиеся в функции имени собственного. Например, названия мест вокруг дома: Овраг, Пустырь, Помойка, Лес; магазинов: Овощной, Булочная, Универсам, Диета; помещений в квартире: Кухня, Прихожая, Коридор и т.п. Это характерно в тех случаях, когда рассматриваемый объект единственный (в ближайшей окрестности) или, когда он является выдающимся представителем своего класса (чаще используется, ближе расположен, раньше обнаружен и т.п.). Например, названия комнат на даче: Комната, Печная, Терраса. 2. Ориентирующие названия: За домом, У метро, На горке, За дверью и пр. 3. Прилагательное + существительное: Милицейский магазин, Собачья или Денова (кличка собаки) гулянка, мамина комната. 4. Субстантивировавшееся прилагательное: Овощной, Булочная, Ночной (магазины); Большая, Детская (комнаты). 5. Описательное название: Мы во Двор с качелями / скоро придем//; Шкаф с зеркалом; Ложечка с белочкой; Магазин через дорогу. 6. Названия, представляющие собой устойчивые словосочетания, которые перестают семантически расчленяться на составные части, иногда сливаясь в одно слово, что видно при склонении. Например: Дом пилотов (Встретимся у Дом-пилотов); магазин Сам бери (Сходи в Самбери); заимствование из детской речи — в тукoмате ‘в той комнате‘, (в основе лежит детское искажение: — Куда ты идешь? – В тукoмату ‘в ту комнату’), пример Е.В. Красильниковой. Мы перечислили здесь лишь самые распространенные модели домашних топонимов. Множественность домашних названий Интересной особенностью семейных номинаций является их множественность: один объект может иметь два и даже несколько названий, равноправно функционирующих. Во-первых, это может быть вызвано экстралингвистическими факторами (исчезновением старых и появлением новых свойств у объекта и т.п.). Тогда некоторое время могут употребляться оба названия, причем к старому может прибавляться слово бывший. (А: Это где ты такую штучку купила? Б: Ну в этом / круглосуточном/ в Столе заказов бывшем //). Во-вторых, множественность номинаций может быть продиктована различными основаниями, их породившими (например, название комнат по размеру и по функции — одна и та же комната может одновременно называться маленькая и детская). В-третьих, и это характерно в первую очередь для домашней коммуникации, существуют названия: а) общесемейные; б) принадлежащие одному из членов семьи; в) нескольким людям, группам внутри семьи, выделяемым по различным признакам: пол, возраст (взрослые, дети), социальные роли (муж жена, братья сестры), совместная деятельность; г) адресованные одному или нескольким членам семьи (например, специфические названия в разговорах с детьми). Разумеется, названия из групп б), в) и г) могут подхватываться другими членами семьи и становиться в перспективе общесемейными, поскольку «Языковое общение протекает в виде непрерывных соприкосновений различных языковых личностей, в ходе которых они взаимно инкорпорируют в себя языковой опыт партнера, — именно инкорпорируют, пробуждая многообразные и сугубо индивидуальные отклики в своем языковом мире… » (Гаспаров, 1996: 115). На характер номинаций влияет структура семьи: чем больше поколений включает семья, тем больше дробится ее язык, тем сложнее и разветвленнее система домашних номинаций. Итак, семейные номинации заслуживают внимания и лингвистического изучения. Их типы, условия возникновения, модели, по которым они образуются, во многом отличаются от типов, условий и моделей, характерных для общеязыковых номинаций, функционирование которых не ограничено внутригрупповой коммуникацией. Литература Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996. Занадворова А.В. Прозвища и обращения в семейном речевом общении // Русский язык сегодня. М., 2000. Земская Е.А. Речевой портрет ребенка (к вопросу о системности некодифицированных сфер устной речи) // Язык: система и подсистемы. М., 1990. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Языковая игра // Русская разговорная речь. М., 1983. Капанадзе Л.А. Номинации // Русская разговорная речь. М., 1973. Капанадзе Л.А. Лексика повседневного обихода (наименования электробытовых приборов и машин) // Способы номинации в современном русском языке. М., 1982. Капанадзе Л.А. О жанрах неофициальной речи // Разновидности городской устной речи. М., 1988. Капанадзе Л.А. Семейный диалог и семейные номинации // Язык и личность. М., 1989. Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Человек и его вещи в коммуникативножанровом аспекте // Русский язык сегодня. М., 2000. Красильникова Е.В. Инвентарь морфем // Способы номинации в современном русском языке. М., 1982. Крысин Л.П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях (постановка вопроса) // Язык и личность. М., 1989. Кукушкина Е.Ю. Домашний язык в семье // Язык и личность. М., 1989. Микротопонимия. М., 1967. Пеньковский А.Б. О «категории чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1985-1987. М., 1989 Реформатская М.А. Как говорили дома // Язык и личность. М., 1989. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999. Чайковский Р.Р. Язык в семье как разновидность социолекта.// Вариативность как свойство языковой системы. Тез. докл. М., 1982. Ч. 2. Чуковский К.И. От двух до пяти. М., 1970. Основные публикации сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Язык и личность» и научные труды лаборатории Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1987. — 192 с. Монография раскрывает основные закономерности семантики и функционирования лексики английского языка, в которой отражены эмоции человека. Анализ эмотивов проводится по схеме: от словаря к полю, а от него — к тексту, т.е. и в системном, и в активном планах. Категоризация человеческих эмоций в лексико-семантической системе — по компонентам семантики, по типам лексики, по ее различным группировкам, так же, как и функционирование этой системы при выражении эмоций, в отличие от их описания и обозначения, исследуется впервые. Рассматривается широкий круг проблем эмотивной семантики языка, решение которых является актуальной задачей современного общего языкознания и имеет важное прикладное значение для лексикографии, перевода, прагматики межличностного и межнационального общения, практики ведения пропаганды и контрпропаганды в условиях массовой коммуникации. Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ин-т, 1992. — 330 с. Монография посвящена лингвистическому изучению социального статуса человека на материале современного английского языка. Рассматриваются проблемы социолингвистики, прагмалингвистики и лингвистической семантики в аспектах описания стиля жизни, невербальных и вербальных показателей социального статуса, правил поведения и норм этикета. Анализируются постулаты общения, речевые акты и жанры применительно к отношениям статусного неравенства. Определяются категориальные характеристики признака социального статуса и его связь с модальным, персональным, оценочным и стилистическим значением. Ивушкина Т.А. Язык английской аристократии: социальноисторический аспект. Волгоград: Перемена, 1997. — 157 с. Монография посвящена социолингвистическому изучению речи английской аристократии. Рассматриваются исторические и социальные причины вариативности английского языка в Великобритании. Анализируются особенности речи английской аристократии, отраженные в произведениях английских писателей XIX в. Выявлены тенденции раз- вития языка английской аристократии, особенности словаря титулованных англичан, лингвистически значимые характеристики манеры речи и голоса представителей высшего общества Великобритании. Шаховский В.И., Сорокин Ю.А., Томашева И.В. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы (межкультурное понимание и лингвоэкология). Волгоград: Перемена, 1998. — 149 с. Рассматриваются общетеоретические проблемы лингвистики текста и переводоведения, некоторые закономерности и прагматика эмотивного текста, а также категории его эмотивного смысла и эмотивных лакун. Предложены новые терминологические ряды для описания когнитивноэмотивных составляющих текстового пространства. Предпринята попытка реконструкции квазилингвистической парадигмы Дж. Оруэлла, а также принципов вербального и невербального поведения представителей китайской лингвокультурной общности. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: Монография / Инт языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Перемена, 2000. — 368 с. В монографии дается комплексный анализ политического дискурса как объекта лингвокультурологического изучения; определяются конститутивные характеристики и функции политического дискурса, раскрываются его базовые концепты, выявляются принципы моделирования его семиотического пространства. Разрабатывается типология знаков политического дискурса, анализируются его интенциональный и жанровый аспекты. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. — 128 с. Монография посвящена лингвокультурологическому изучению интертекстуальности. В работе рассматривается лингвокультурный концепт как основа синтезного исследования культуры, сознания и дискурса. Вводится понятие лингвокультурного концепта прецедентного текста, строятся классификации концептов прецедентных текстов, а также текстовых реминисценций. Большое внимание уделяется отражению прецедентных текстов в смеховых произведениях (пародиях и анекдотах). Изучается связь между прецедентностью текста и действующими в обществе способами текстового насилия. Словари Леонтович О.А., Шейгал Е.И. Жизнь и культура США: Лингвострановедческий словарь. — Волгоград: Станица-2, 1998. — 416 с. Словарь содержит около 8000 слов и словосочетаний, объясняющих понятия, связанные с явлениями общественной жизни США, государственным устройством, географией и историей, литературой и искусством, образованием, бытом, спортом, национальными традициями. В словаре даются переводы, толкования и культурологические комментарии американских реалий, объясняются различия в значении и употреблении американских и британских соответствий. Переводы Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Пер. с англ. и нем.; ВГПУ. — Волгоград: Перемена, 1997. — 139 с. В статьях видного австрийского социолингвиста Рут Водак рассматриваются проблемы критической лингвистики, отражения социального неравенства в общении, показаны коммуникативные манипуляции, к которым прибегают представители элит для сохранения власти над согражданами. Анализируется язык инструкций, средств массовой информации, приводятся результаты интервьюирования, показаны приемы дискурсивного анализа современной политической ситуации в Австрии. Сборники научных трудов Языковая личность: проблемы значения и смысла: Сб. науч. тр. — Волгоград: Перемена, 1994. — 204 с. (Алефиренко Н.Ф. Методологические проблемы теории взаимодействия сознания, значения и смысла; Сентенберг И.В. Языковая личность в коммуникативно-деятельностном аспекте; Карасик В.И. Языковая личность и категории языка; Гуревич В.В. Семантическое противопоставление глагола и существительного; Савицкий В.М. Применение образных средств в аргументативном дискурсе; Красавский Н.А. Цветовая номинация эмоций в русском и немецком языках; Ивушкина Т.А. Языковые особенности речи персонажа-иностранца в английской художественной литературе; Снитко Т.Н. Моделирование действия в номинализационных процессах (логические основания и лингвистические механизмы); Астафурова Т.Н. Прагмалингвистический аспект деловой коммуникации; Шейгал Е.И. Антропонимы-сленгизмы в языковой картине мира; и др.). Язык и эмоции: Сб. науч. тр. / ВГПУ. — Волгоград: Перемена, 1995. — 252 с. (Шаховский В.И. О лингвистике эмоций; Волек Б. Типология эмотивных знаков; Жельвис В.И. Некоторые эмоциогенные особенности инвективного общения; Сакиева Р.С. К вопросу об эмоциональном фонде грамматики немецкого языка; Эйтчисон Дж. Лингвистическое отражение любви, гнева и страха: цепи, сети или контейнеры?; Воркачев С.Г. Семантизация концепта любви в русской и испанской лексикографии (сопоставительный анализ); Ягубова М.А. Оценки и эмоции в разговорной речи; Шейгал Е.И. Лингвокреативная языковая личность и инновационные процессы в английском сленге; Карасик В.И. Парадокс как эмоциональный текст; Болотнова Н.С. К вопросу о прагматике художественного текста: коммуникативные универсалии, соотносящиеся с максимой количества П.Грайса; Маслова В.А. Некоторые онтологические аспекты эмотивности текста; Фомина З.Е. Слова-хронофакты в языке политических текстов; Быдина И.В. Поэтический текст как эмотивный тип текста; Воробьева О.П. Эмотивность художественного текста и читательская рефлексия; и др.). Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. /ВГПУ, ПМПУ. — Волгоград — Архангельск: Перемена, 1996. — 260 с. (Карасик В.И. Культурные доминанты в языке; Воркачев С.Г. Этносемантика паремии: сопоставительный анализ метафоризированных показателей безразличия в русском и испанском языках; Бабаева Е.В. Лексическое значение слова как способ выражения культурноязыкового концепта; Прохвачева О.Г. Образ "приватного" пространства в языковой картине мира (на материале русской и английской фразеологии); Красавский Н.А., Кирносов И.М. Образ женщины в пословичнопоговорочном фонде немецкого языка; Слышкин Г.Г. Концепт чести в американской и русской культурах (на материале толковых словарей); Воронина С.М. Тема состязательности: англо-русские оценочные параллели; Курченкова Е.А. Этнокультурные ценности в текстах газетных объявлений; Шаховский В.И. Эмоциональные культурные концепты: параллели и контрасты; Худяков А.А. Концепт и значение; Москвин В.П. Классификация русских метафор; Дементьев В.В. Дедуктивное и индуктивное изучение фатической коммуникации; Снитко Т.Н. Предикаты понимания в японском языке; Медриш Д.Н. Этнокультурные ассоциации в поэтике заглавий; Шейгал Е.И. Компьютерный жаргон как лингвокультурный феномен; Леонтович О.А. Проблема понимания в межкультурной коммуникации; и др.). Языковая личность: проблемы семантики и прагматики: Сб. науч. тр. Волгоград: РИО, 1997. — 182 с. (Шаховский В.И. Языковая личность в лингвистике эмоций; Красавский Н.А. Градуальная характеристика номинантов эмоций в немецком языке; Вильмс Л.Е. Опыт интерпретации идей в пословицах о любви (на материале русского и немецкого языков); Сергеев Ф.П. Употребление слова идеология в русском языке; Кудряшова Р.И. О современных процессах в русских диалектах; Федосов Ю.В. Отношения интегральности и дифференциальности в лексико-семантической системе русского языка; Бобырева Е.В. Культурологический аспект реплик диалога; Ионова С.В. Элементы содержания текстовой эмотивности (на материале текстов художественных произведений); Попова Е.А. О публицистическом функциональном стиле; Карасик В.И. Язык послеписьменной эры; Бунеева Е.С. О единице культуролингвистики; Томашева И.В. Эмотивная лакуна: лингвистический аспект; и др.). Языковая личность: вербальное поведение: Сб. науч. тр. Волгоград: РИО, 1998. — 212 с. (Карасик В.И., Шаховский В.И. Об оценочных пресуппозициях; Красавский Н.А. Способы семантических экспликаций номинантов эмоций в толковых словарях русского языка; Покровская Я.А. Концептуализация гнева в английском и русском языках; Панченко Н.Н. Национальноспецифическая интерпретация понятий "обман" / "ложь" в паремиологическом аспекте; Леонтьев В.В. Английская языковая личность: вербализация интенций субъектов комплимента и похвалы; Ионова С.В. Эмотивный фон и эмотивная тональность как элементы содержания текста; Москвин В.П. Типы неблагозвучия в русском языке (опыт классификации); Желтухина М.Р. Дифференциация видов комического в структуре лексической коннотации; Буряковская В.А. Употребление этнонима в этнически предубежденном дискурсе; Козлов Е.В. Верификационная синсемантическая связь в комиксе; Коротеева О.В. Социальнокоммуникативные характеристики участников педагогического дискурса; Михайлова Е.В. Категории текста и аспекты изучения системы текстовых категорий; Слышкин Г.Г. Этикетная, мотивационная и провокационная стратегии использования концепта "честь" в дискурсе; и др.). Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: Сб. науч. тр. / ВГПУ, СГУ. — Волгоград — Саратов: Перемена, 1998. — 234 с. (Сиротинина О.Б. Социолингвистический фактор в становлении языковой личности; Седов К.Ф. Коммуникативные стратегии дискурсивного поведения и становление языковой личности; Кормилицына М.А. О релевантных различиях в речи носителей разных типов речевых культур; Ягубова М.А. Оценка в разговорной речи мужчин и женщин; Шейгал Е.И. Политический скандал как нарратив; Желтухина М.Р. Реализация комического в дискурсивных стратегиях борьбы за власть; Шаховский В.И. Эмоции-мысли в художественной коммуникации как стилистический прием; Балашова Л.В. Метафора и языковая картина мира в диахронии (на примере переноса "пространство — время" в русском языке; Дмитриева О.А. Изменение оценочного знака концепта; Леонтович О.А. Влияние индейской культуры на формирование американского варианта английского языка; Москвин В.П. Способы эвфемистической зашифровки в современном русском языке; Карасик В.И. О категориях дискурса; Слышкин Г.Г. Апелляция к прецедентным текстам в дискурсе; Коротеева О.В. Проблема дефиниции в педагогическом дискурсе; Сыщиков О.С. Коммуникативная компетенция и деловой дискурс; и др.). Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики: Сб. науч. тр. / ВГПУ. Волгоград: Перемена, 1999. — 196 с. (Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса; Слышкин Г.Г. Текстовая концептосфера и ее единицы; Михайлова Е.В. Интертекстуальность: аспекты изучения проблемы; Коротеева О.В. Загадка как вид учебной дефиниции в ситуации реального общения; Кочетова Л.А. Ценностные характеристики рекламного дискурса; Тряпицына Е.В. О точности художественного текста; Леонтович О.А. Парадоксы межкультурного общения; Буряковская В.А. Оценочный компонент значения этнонима; Толочко О.В. Фрейм "образование" сквозь призму иронии; Тульнова М.А. Способы введения социокультурных коннотаций в современные учебные словари; Андреева В.К., Козюченко Л.В. Выражение динамики английских существительных "чувственной деятельности" в тексте; Сидоров И.А. О функциональном подходе к перифразе; и др.). Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сб. науч. тр. / ВГПУ. Волгоград: Перемена, 1999. — 272 с. (Карасик В.И. Религиозный дискурс; Коротеева О.В. Дефиниция и дефинирование в рамках педагогического дискурса; Кочкин М.Ю. Манипуляция в политическом дискурсе; Ильинова Е.Ю. Социокультурное пространство текста и его измерение; Козлов Е.В. Буквенный текст ко- микса; Слышкин Г.Г. Концепты прецедентных текстов: классификация по степени опосредованности восприятия; Ивушкина Т.А. Английская аристократия сегодня: по материалам опросов и интервью; Суродина Н.Р. Онтология поэтического языка; Пермяков И.В. Смысл поэтического произведения; Шейгал Е.И. Язык и власть; Вершеня Е.В. Эволюция языка в контексте культуры; Дмитриева О.А. Типы моральных оценок в текстах пословиц и афоризмов; Красавский Н.А. Семантическая структура номинантов эмоций в немецком и русском языках; Панченко Н.Н. Метафорическое осмысление лжи и обмана; Жура В.В. Способы экспликации эмоционального дейксиса английской языковой личности в речевом пространстве угрозы; Андреева В.К., Максимова Т.В. Языковые средства отображения основных понятий современного социопространства (на материале английского языка); и др.). Языковая личность: проблемы креативной семантики. К 70летию профессора И.В.Сентенберг: Сб. науч. тр. / ВГПУ. — Волгоград: Перемена, 2000. — 215 с. (Карасик В.И. О креативной семантике; Андреева В.К., Козюченко Л.В. Семантика глагола и его залоговые характеристики; Воркачев С.Г. "Две доли" — две концепции счастья; Супрун В.И. Фреквентальные характеристики русской фамильной антропонимии; Красавский Н.А. Эмоциональная концептосфера немецкого языка (этимологический анализ базисных номинантов эмоций); Леонтович О.А. Время глазами русских и американцев: сопоставительный аспект; Толочко О.В., Слышкин Г.Г. Концепт "отличник" в русской картине мира; Прохвачева О.Г. Фреймовое представление концепта приватности в лингвокультуре США; Москвин В.П. Стилистически оправданные повторы и их классификации; Савицкий В.М. Псевдоинформативные высказывания (логический аспект); Карасик А.В. Типы юмористического речевого действия; Коротеева О.В. Учебная дефиниция как речевое действие; Шейгал Е.И. Эвфемизация в политическом дискурсе; Пермяков И.В. Символичность поэтического текста; Иванова Е.Б. Художественный видеофильм как текст и его категории; Галичкина Е.Н. О конститутивных признаках компьютерного дискурса; и др.). Тезисы докладов научных конференций Языковая личность и семантика: Тез. докл. науч. конф. 28-30 сент. 1994 г. — Волгоград: Перемена, 1994. — 144 с. Языковая личность: актуальные проблемы лингвистики: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 6-8 февр. 1996 г. / ВГПУ. Волгоград: Перемена, 1996. — 60 с. Языковая личность: проблемы обозначения и понимания: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 5-7 февр. 1997 г. / ВГПУ. Волгоград: Перемена, 1997. — 144 с. Языковая личность: система, нормы, стиль: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 5-6 февр. 1998 г. / ВГПУ. Волгоград: Перемена, 1998. — 130 с. Языковая личность: жанровая речевая деятельность: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 6-8 окт. 1998 г. / ВГПУ. Волгоград: Перемена, 1998. — 109 с. Языковая личность: проблемы межкультурного общения: Тез. докл. науч. конф., посвящ. 50-летию фак-та иностр. яз. Волгоград, 3-4 февр. 2000 г. / ВГПУ. — Волгоград: Перемена, 2000. — 112 с.