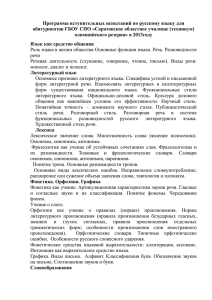

Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» Кафедра теории, истории языка и прикладной лингвистики ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА РЕФЕРАТ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ПО ПРОБЛЕМЕ «РАБОТА УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДИАЛЕКТНОГО ВЛИЯНИЯ» студентки 2 курса 203 группы направления 44.03.01 – Педагогическое образование (профиль «Филологическое образование») Института филологии и журналистики СТЕЦЮК ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ Научный руководитель доцент, к.ф.н., доцент ___________ Т.И.Мурзаева должность, уч. степень, уч. звание подпись, дата инициалы, фамилия Саратов 2024 Многие исследователи считают, что проблему диалектизмов в речи учащихся необходимо начинать с вопроса о диалектных орфографических ошибках и методике борьбы с ними. По мнению А.В. Текучёва, в связи с тем, что диалектные орфографические ошибки возникают из-за диалектизмов в речи, борьбу с ними следует начинать с усовершенствования методики развития устной речи, которая приведет к устранению диалектизмов всех видов из речи учащихся. Акад. Л.В. Щерба говорил: «Чтобы решать орфографический вопрос, надо сперва решить вопрос орфоэпический». Когда появляется ученик, выросший в селе, носитель диалекта, перед учителем возникает вопрос, как расценивать особенности его речи: относиться к нему терпимо и простительно из-за естественного появления диалектизмов или наоборот провести систему мероприятий по преодолению влияния этой диалектной черты. Правильное отношение учителя к диалектизмам будет в том случае, если сама школа задаст верное направление, а именно по пути к литературному языку и литературному произношению. Забота о развитии речи учащихся должна быть для школы первостепенной задачей. Прогнозирование устойчивости диалектных особенностей в языке подвержено множеству факторов, включая географическое распределение диалектов, социокультурные изменения, миграцию населения и многое другое. Для того, чтобы не получить неправильного представления о действительном характере языка учащихся, учителю необходимо знать, как и каким языком говорит учащийся в различных условиях, то есть не ограничивать наблюдения над речью только школой. Взрослому человеку в зрелом возрасте сложнее других освободиться от свойственных его речи привычных с детства диалектизмов и овладеть литературной речью. Устойчивость диалектной речи вполне понятна. Местный говор является первым языком, на котором носитель диалекта заговорил и который последующие годы поддерживался практикой речевого общения с окружающими. В работах Р.И. Аванесова обращено внимание на роль смешения населения в формировании Тульской группы южно-восточно-русского наречия. «Говоры Тульского края, издавна связанного с Москвой и рано присоединённого к ней, находящиеся на основных стратегических путях на борьбе со степью, Диким полем, естественно развиваются под воздействием московских говоров севернорусских по своему характеру, а также говоров южного Подмосковья (Коломна, Серпухов), южновеликорусских, но испытывающих влияние со стороны северновеликорусского говора Москвы». Языковые особенности Тульской области относят чаще к южнорусским диалектам, которые распространены к югу от Москвы, на территориях Калужской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и некоторых других областей. Миграция носителя диалекта может приводить к смешению диалектов и переносу их особенностей в другие области, что также влияет на устойчивость диалектов (например, слово «духан» (запах) относится к диалектам Кубанского говора, но мы услышали его в Тульской области, так как носитель диалекта родился в Брянской области, позже уехал в Архангельск, после свадьбы приехали в этот поселок к родственникам мужа, которые раньше жили во Львове). Анализируя частоту использования диалектных особенностей в старших возрастных группах, можно сделать выводы о тенденциях к сохранению этих особенностей. Самые устойчивые диалектные особенности, характерные для речи жителей Тульской области: 1. Наличие звука [γ] фрикативного и его последовательное оглушение в [х] в позиции конца слова и перед глухими. Примеры: Ра′ньше ж не′быlъ утуγо′в (п. Шахтёрский, Щёкинский район, Тул. обл.). По дъро′γам-тъ йе′здили то′къ на лъшадяхъ (п. Шахтёрский, Щёкинский район, Тул. обл.). Пато′м мы пришли′ сюда′, но фсё равно′ ани вот бы′ли… вот таки′е вот закля′тые вот… ну как враγи′ (п. Шахтёрский, Щёкинский район, Тул. обл.). Пабо′льше дви′γайтесь(п. Шахтёрский, Щёкинский район, Тул. обл.). Ниγде′ никако′й пастро′йкʼь не′быlъ, ньчиво′ не′быlъ, йест не′чивъ бы′lъ, γъlъдава′ли. γо′lът был ужа′снъй. ноги - ноγи, горы - γоры; 2. Наличие конечного мягкого [тʼ] в 3-м лице ед. и мн. ч. глаголов. Примеры: О′синь пъдайдётʼ, у каво′ йестʼ в-э′тъм аγаро′дикʼь мы фсё сажа′ли. Йе′сли испо′рченное йаjцо, като′рое нькуда уж нейдёт’, то йево нъзыва′ли бо′лтух. Мы на-э′тъй слъбаде′ жывём, чьриз-до′м йишшо′ жывётʼ; 3. Наличие формы личных и возвратного местоимений в Р., В. падежах с окончанием -е: мине, тибе. Примеры: У-мине′ ляжы′т на-даче рубе′ц. Три сы′нъ у-мине′. В 58-м γаду′ де′въчкъ у-мине′ ръдиlа′сʼ. Муш у-мине′ то′жъ фсе′мʼдʼьсʼьт ушо′л. Он и ща′с у-мине′ цел.; 4. Аканье - неразличение [о] и [а] в неударных слогах. замена "о" на "а" в словах (Примеры: "стало" звучит как "стала", паγла′дил бы′стра и-харашо′, пато′м праγрэ′с пашо′л); 5. Возможно чередование [в] с похожим звуком [оу]: духовка – духоука, коровка – кароука, в Москву – ‘у’ Москву. 6. Умеренное яканье в предударном слоге после мягких согласных: лежыт ляжыт, беда - бяда; Выше были приведены фонетические особенности, ниже представляю лексические особенности: в Тульской области существует множество уникальных слов и выражений, отличающихся от стандартного литературного русского языка. Например, слова "жамки" (пряник без начинки), "лайн" (коммерческий транспорт), "кобзик" (кусочек), и т.д. Система мероприятий по преодолению влияния диалектной черты на устную и письменную речь учащихся. А.В. Текучёв описывает шаги по устранению диалектизмов из речи учащихся. Значимым средством является речевая дисциплина, воспитание воли, волевые усилия самого учащегося. Эффективным средством является среда, языковое окружение, атмосфера, в котором живут учащиеся. Однако в некоторых семьях настороженно относятся к новому, еще не привычному для них литературному произношению, поэтому «школа должна усилить работу с родителями учащихся и с населением вообще по пропаганде русского литературного языка». Необходимо помнить, что ребенка, только пришедшего в школу, не нужно постоянно одергивать во время ответа, потому что постоянные поправки только навредят ему. Ему будет непонятно, за что он получает упреки и осуждения, если он так всю жизнь говорит. Этот метод приведет к страху высказываться. Стоит подчеркнуть, что в данной ситуации, если учитель не знает, с каких мероприятий по устранению диалектизмов из речи начать, намного хуже, если он сам является носителем какого-либо говора. В случае, когда учитель не исправляет ученика, не дает необходимых пояснений к просторечным словам и диалектизмам, делает вид, что не замечает диалектного произношения или не считает это важным, он «нарушает узаконенный в школе речевой режим». Наблюдение над произношением отдельных звуков (в диалектном употреблении) должно вестись на всех уроках. Учащихся нужно познакомить с артикуляцией органов речи, предпочтительнее начинать с согласных звуков: они произносятся отчетливее. Это артикуляции губных (б, п, ф), зубных (з, с, ш, ж), так называемых гортанных, задненебных (г, к, х). Ученик должен знать, что звонкие и глухие на слух различаются легче, если их произносить шепотом (день – тень, жар – шар). А.В. Текучёв выделяет следующие мероприятия, обеспечивающие успешное овладение учащимися навыками правильного литературного произношения: 1. ознакомление с нормами литературного произношения; 2. ознакомление (на конкретных примерах живой речи учащихся) с особенностями местного диалекта, сравнение с тем, что принято в литературном языке; 3. элементарные занятия по фонетике (фонетический разбор, сопровождающийся анализом звуков с физиологической стороны, показом способов произношения с использованием наглядных пособий, таблиц, сравнением артикуляций, характеристикой работы органов речи при диалектном и литературном произношении); 4. специальное разучивание текстов с точки зрения их произношения и правописания, чтение художественных произведений вслух, запоминание отдельных выражений, оборотов литературной речи, чтение наизусть отрывков стихотворений учащимися, хорошо владеющими литературной речью; 5. выразительное чтение самим учителем с целью вызвать у учащихся стремление к подражанию; 6. коллективное слушание аудиозаписей выступлений крупных мастеров художественного слова – В. Качалова, В. Аксенова, Д. Журавлева и других с последующим обсуждением в классе особенностей их произношения. При повторном употреблении учащимися диалектизмов, на которые ему раньше указывалось, делается лишь попутное замечание. Однако замечаний не должно быть слишком много, иначе учащийся не запомнит их, а в результате и у него, и у класса может сложиться мнение, что борьба с диалектизмом непосильна. Чтобы правильно организовать занятия с учащимися, носителями того или иного говора, для учителя особенно важно знать: а) какие слова литературного языка совсем незнакомы местному населению; б) какие местные слова им соответствуют; в) каким из слов литературного языка нельзя найти соответствий в говоре. При прохождении курса грамматики учитель должен уделять большое внимание тем разделам, изучение которых может способствовать преодолению диалектизмов. Система мероприятий по преодолению влияния диалектной черты, а именно звука [γ] фрикативного на устную и письменную речь учащихся. А.В. Текучёв объясняет, что для представителя южнорусского наречия «звука г взрывного не существует, а вместо него произносится γ (г фрикативное)», вот почему возникает эта диалектная черта. Для того, чтобы перейти на взрывную артикуляцию [г], необходимо выполнять следующие упражнения и задания: 1. Понаблюдайте за работой органов речи при произнесении звуков [к] и [г]. При образовании [к] «язык оттянут назад, задняя часть спинки языка поднимается к мягкому небу, образуя полное смыкание, передняя и средняя часть спинки языка опущены. Кончик языка лежит за нижними зубами и может их слегка касаться. Звук образуется в результате размыкания, взрыва сомкнутых органов речи. Согласный [к] образуется без голоса, [г] – с голосом [Аванесов 1972: 43]. 2. Учитель читает, учащиеся слушают и повторяют. Упражнение на сравнение звуков, когда голосовые связки работают и когда нет: око – ого, ака – ага, ики – иги, эке – эге, ока – ога, эко – эго, уки – уги. Можно придумать множество различных сочетаний. Или упражнение «звук [г] + гласная» (га, гу, гэ) 3. Понаблюдайте за работой органов речи при произнесении [х]. «Задняя часть спинки языка поднимается к мягкому небу, образуя щель; края языка прижаты к задним боковым зубам. Передняя часть спинки языка опущена, и кончик языка лежит у нижних зубов. Шумы образуются благодаря трению воздушной струи о края щели» [Аванесов 1972: 43]. Согласный [х] образуется без голоса. Если «включить» голос, то получится диалектный звук [γ]. 4. Сравните описание работы органов речи при произнесении звуков [г] и [γ]. В чем разница? 5. Слушайте и повторяйте слова парами. Учитывая различие между литературным [г] и диалектным [γ], стремитесь к смычному (не щелевому) образованию согласного на месте буквы г: корь – горе, куст – густ, кол – гол, карман – гурман, куб – губа, кость – гость, колос – голос, кора – гора, короб – горб, кот – год, конец – гонец; краса – гроза, краб – граб, кран – гран, крот – грот, крупка – группка, класс – глаз, кладка – гладкий, кладь – гладь, клин – глина, клуб – глуп, кнут – гнут [Мурзаева 2014: 28] 6. Написать рассказ, в котором все слова будут начинаться с буквы Г, а затем прочитать. Учитель сначала читает свой пример. Главный голубь глазел гордо. Грустный голубь галдел горько. Гоша громко говорил: «Где голодный гусь Гаврил?». После специального урока, посвященного согласному г, учитель с помощью упражнений 1,6,7,8 систематически проводит настройку речевого аппарата учащихся. Для того, чтобы привыкнуть к корректному произношению и улучшить артикуляцию речи, необходимы постоянные и ежедневные практики.