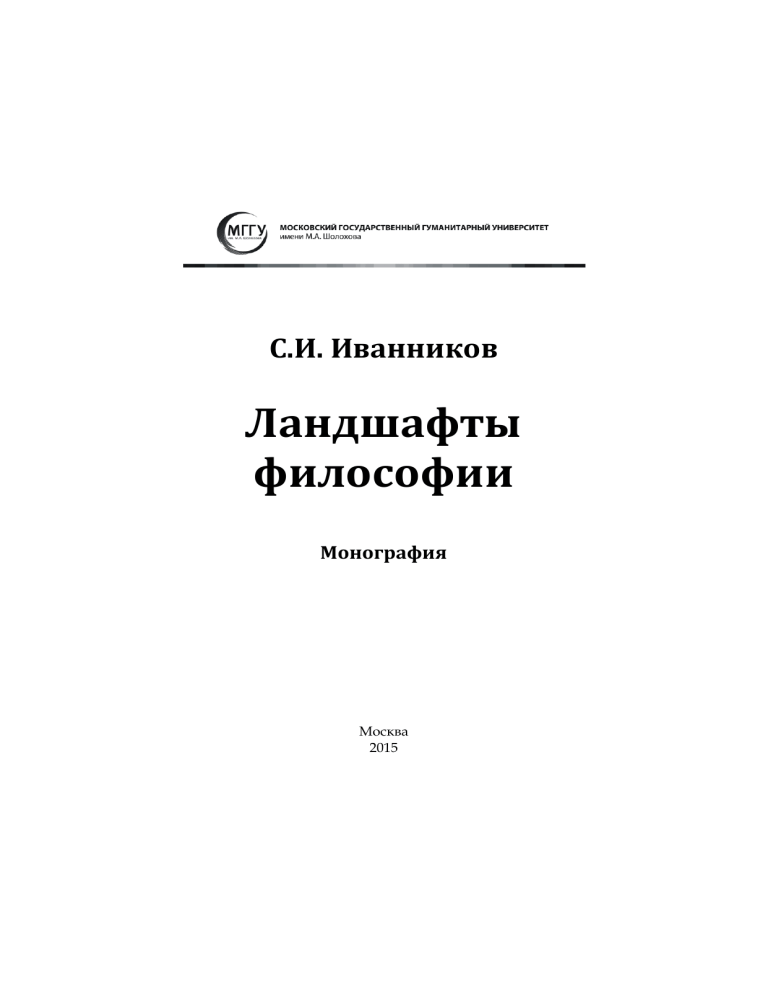

С.И. Иванников Ландшафты философии Монография Москва 2015 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.А. ШОЛОХОВА С.И. Иванников Ландшафты философии Монография Москва Редакционно-издательский центр 2015 УДК 1 ББК 87.0 И 18 Иванников С.И. Ландшафты философии: Монография. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2015. – 125 с. Книга затрагивает актуальные проблемы онтологии, антропологии, теории познания, философии истории и эстетики. В нее включены работы автора разных лет. «Ландшафты философии» будут интересны специалистам, студентам гуманитарных факультетов, людям, интересующимся вопросами современного гуманитарного знания. Рецензенты: Смирнов Д.В., к.филос.н., доц. кафедры истории, философии и культурологии (МГГУ им. М.А. Шолохова); Труфанова Е.О., к. филос.н., ст.научный сотрудник (Институт философии РАН) ISBN 978-5-8288-1558-6 © Иванников С.И., 2015. © Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2015. Вопросы теории Философия: проблема определения и роль в жизни культуры 1 Приступая к изучению философии, мы вступаем с вами в изначально проблематичную область. Каждая из теоретических дисциплин, с которыми вы сталкивались до этого, безусловно, содержит в себе ряд проблем, которые пока еще не нашли своего решения. Но, тем не менее, решение подобных проблем – это всего лишь дело времени, а то главное, что нам демонстрируют все эти дисциплины, это не вопросы (проблемы), а ответы. Любая из традиционных теоретических дисциплин являет собою образец положительного знания, положительного в том смысле, что оно сводится к утверждениям, которые не подлежат сомнению и, по большому счету, пересмотру. Фундаментальная предпосылка этих теоретических дисциплин, подавляющее большинство которых мы сегодня называем науками, сводящаяся к двум утверждениям: мир действительно существует (1) и человеческий разум способен его познать (2), – не пересматривалась ни разу в истории, а эта история насчитывает уже несколько тысячелетий. В сфере философии ситуация складывается прямо противоположным образом. Каждое новое поколение философов наследует от своих предшественников не столько готовые ответы, сколько вопросы, на которые необходимо ответить. История философии, по преимуществу, – это история универсальных вопросов и локальных ответов. Причина такого положения дел – в специфической связи между философией и культурой в целом: культурное пространство – пространство подвижное, изменчивое; образы мира, создаваемые культурой, обладают динамичностью и временностью своего существования. Актуальная длительность многих из таких образов не превосходит жизни двух человеческих поколений. За 50–60 лет в жизни культуры происходят столь 3 значительные изменения, что внуки застают эту культуру в совсем иных конфигурациях, нежели их дедушки и бабушки. И не стоит думать, что высокая скорость изменений – это всего лишь черта последних десятилетий. Представление о том, что скорость культурных изменений стремительно меняется лишь в последнее время, – это, скорее всего, лишь один из мифов последней четверти ХХ века, целью которого является амбивалентное стремление подчеркнуть собственную значимость и, в то же время, оправдать собственные неудачи. В действительности ускорению подчиняются лишь отдельные сегменты культуры – сегодня таковой, безусловно, является технология, в прошлом – искусство, а еще раньше – религия, а завтра… Впрочем, что будет завтра, мы не знаем; футурология с ее наивной верой в возможность предсказания будущего – это еще один миф, доставшийся нам в наследство от относительно недавнего прошлого. Но, когда какой-то один из сегментов культуры меняется стремительно, это не означает, что все остальные сегменты пребывают в состоянии неподвижности. Просто мы часто не обращаем особого внимания на то, что старается меняться незаметно, без самоакцентуаций и пафоса. Но, тем не менее, такие изменения происходят: возникают и исчезают феномены, контексты, языковые схемы, модели понимания и самопонимания. Оценка скорости подобных трансформаций весьма субъективна: когда мы молоды – мы способны действовать быстро, а мир вокруг нас кажется чем-то медленным и инерционным. С течением времени скорость наших действий начинает уменьшаться, зато мир вокруг нас начинает меняться быстрее. Мне сложно сказать, насколько быстро меняется мир в сознании человека в возрасте 80–90 лет – я никогда не пребывал в такой фазе, и у меня есть серьезные сомнения по поводу того, что я такой фазы жизни когда-либо достигну, но рискну предположить, что по сравнению с восприятием человека, которому сейчас примерно 45–50 лет, такой мир меняется стремительно, и ощущение, что за этими изменениями невозможно угнаться, является устойчивым элементом мировосприятия. 4 Данное наблюдение по поводу варьирования скорости изменений мира я привел всего лишь для того, чтобы показать, что в одной и той же точке внешнего пространства, например, в пределах одной городской квартиры, скорость изменения мира может быть разной – в зависимости от того, кто эту скорость фиксирует. В данном случае необходимо еще раз напомнить себе, что мир культуры – это мир значений, смыслов, а смыслы и значения, в свою очередь, являются изначально объектами нашего восприятия. В этом контексте мир таков, каким мы его видим, а видим мы его все по-разному и в разном ритме. Если же нам захочется выйти в рамках данного вопроса за пределы сферы субъективности, то, в таком случае, мы неизбежно переносимся в сферу исключительно гипотез и допущений, обладающих той или иной степенью вероятностью. И главные из них в рамках обсуждаемой проблемы сводятся к следующему: 1) мир культуры меняется всегда, а иного – вне-культурного – мира нам не дано, и 2) нет никаких оснований считать, что в сознании поколения, родившегося в 1200-х, мир менялся менее стремительно, чем в сознании поколения, родившегося в 1990-х. Философия всегда связана с культурой, пребывающей в конкретной, безусловно индивидуальной фазе своего становления; от лица именно такой культуры философия и рискует высказываться. И именно поэтому формулировка проблем дается философии легче, чем обретение решений. Любое решение проблемы всегда есть решение, актуальное для конкретного исторического момента. Момент пройдѐт, изменятся смысловые нюансы, и чем больше таких изменений будет, тем менее эффективным и точным будет казаться решение, которое ещѐ вчера воспринималось как блестящее и исчерпывающее. Возможно, стоит согласиться с теми философами и психологами, которые утверждали, что стремление к пониманию есть универсальное стремление человека, но согласиться с одной оговоркой: каждый новый исторический момент по-своему понимает саму сущность понимания. В соответствии с этим каждое новое поколение по-своему понимает и суть традиционных проблем, и философские теории, доставшиеся ему от прошлого, также, как по-своему оно понимает и литературные 5 тексты, являющиеся частью традиции. Удивляться сходству философии и литературы, на мой взгляд, не стоит, ведь уже очень долгое время философия является – на некоем формальном уровне восприятия – одним из видов литературы. 2 Определение философии так же проблематично, как и многое другое, относящееся к этой дисциплине. Главная сложность в данном случае – не в том, что такого определения нет; наоборот, таких определений существует очень много. Объем информации, превосходящий определенные пределы, неизбежно порождает ситуацию информационного хаоса, и именно в таком хаосе пребывает и вопрос «что такое философия?». Сегодня количество ответов на него исчисляется уже не сотнями, а тысячами. В прошлом таких ответов было меньше, но споры по этой проблеме шли уже среди первого поколения философов, а далее количество таких споров росло как снежный ком. Если следовать традиции, то философии сегодня уже больше двух с половиной тысяч лет и, рискну предположить, если за это время философы не смогли договориться друг с другом по поводу того, чем они занимаются, то они не смогут обрести согласия по этому поводу и в дальнейшем. У философии никогда не было единого определения, нет и не будет. Что делать в этой ситуации тому, кто только приступает к изучению философии? Перебрать мнения отдельных философов и даже мнения отдельных философских школ – это безнадежная, неосуществимая задача. Возможность решения здесь вступает в конфликт со временем, и речь идет не о длительности курса, а о несоизмеримо более значительном феномене – времени человеческой жизни. Предполагаю, что этого времени не хватит на то, чтобы понять и освоить все философское наследие. По отношению к прошлому своей дисциплины философ фатальным образом обречен на фундаментальное незнание; ему знакомо лишь весьма небольшое количество индивидуальных точек зрения, среди ко6 торых он, опираясь на заботливую помощь традиции, выделяет более и менее важные. Чтобы научиться ориентироваться в философских реалиях – по крайней мере, на первых порах – нам необходимо отрешиться от всего конкретного и индивидуального, т.е. от всего того, что, по сути, и составляет главную ценность философствования. История философии раскрывает себя как некий диалог между личностью и традицией, осуществляющийся на фоне постоянно меняющегося мира. При первичном приближении к философии именно личностью приходится – парадоксальным образом – пренебречь. А что же тогда остается? Остаются некие общие, неконкретные схемы, литературные клише, стандартные характеристики. Все они указывают на некое направление дальнейшего движения по пути познания философии в ее историческом измерении, но, направляя нас к чему-то безусловно важному, они, в то же время, это важное скрывают. В связи с этим приведу один пример. Для нескольких поколений новоевропейских философов определение философии начиналось со следующих слов «философия – это наука…». Философ, мыслящий подобным образом, соответствует такому течению внутри философии, как научная философия. Список «научных философов» огромен, а воззрения этих философов весьма индивидуальны. Впрочем, если мы этих мыслителей будем считать сообществом единомышленников, то их индивидуальность сразу же отойдет на второй план, а на первый план выдвинется следующее допущение, обладающее характером приказа: если философия – это наука, то она должна обладать всеми или, по крайней мере, многими чертами, присущими всем остальным наукам. И далее, размышляя над вопросом «что это за черты?», мы будем конкретизировать и свои представления о науке, и свои представления о научной философии. Индивидуальные черты конкретных теорий, созданных научной философией, мы в рамках такого подхода выявить не сможем, но сможем подготовиться к восприятию этих теорий. И когда дело дойдет до знакомства с воззрениями Декарта или Гегеля, мы уже будем об7 ладать некой устойчивой точкой зрения, занимая которую мы сможем понимать и оценивать любые индивидуальные идеи. О недостатках такого подхода я уже успел сказать: он изначально приносит в жертву все индивидуальное и неповторимое. Имеет смысл сказать и о его достоинствах, к числу которых, в первую очередь, относится преодоление информационного хаоса. Упрощая, мы упорядочиваем нахлынувший на нас поток информации, а упорядочивая – начинаем в нем ориентироваться. В перспективе свободная ориентация в философском пространстве может помочь нам не только воспринимать предельно сложные, конкретные смысловые конструкции, но и порождать их. Иначе говоря, двигаясь по этому пути, мы всегда имеем шанс перейти от изучения философии к собственно философствованию. Стандартных литературных клише, начинающихся со слов «Философия – это…» не так уж и много. Приведу в качестве примера те, которые звучат сегодня, наверное, наиболее часто. Помимо уже упомянутого мною «философия – это наука», можно вспомнить о том, что существует религиозная философия, для которой философия – это одна из форм религиозного мышления. Можно вспомнить и о том, что философия может мыслиться в качестве основания идеологии, быть одним из видов искусства, считаться особой формой психологической деятельности человека, и, наконец, можно вспомнить восходящую к античности тавтологию «философия – это философия». Каждое из перечисленных мною клише, начинающееся со слов «философия – это», а далее говорящее, что философия – это наука, часть религии, искусство, часть идеологии и т.д., указывает на некие типовые явления в мире философии. Такие явления мы можем назвать традициями самопонимания философии. Каждая из таких традиций, а общее число их не превышает несколько десятков, определяет философию по отношению к культуре в целом. Культура делится на отдельные формы, и конкретная традиция самопонимания философии отождествляет философию с одной из таких форм – с религией, наукой, искусством, или же, как сделала античность, наделяет философию статусом самостоятельной, особой формы культуры. Единая философская традиция может быть сравнима с 8 некой большой рекой, внутри которой живут и действуют относительно небольшие локальные течения. Эти течения и есть отдельные традиции самопонимания философии, и вся философия в целом предстает в виде множества таких традиций. 3 Сведение многообразия философских воззрений к нескольким десяткам традиций самопонимания проблему определения философии, в действительности, не решает. Каждая из этих традиций будет ставить перед философом определенные цели, но цели религиозного философа явным образом будут отличаться и от целей представителя научной философии и от целей философа-психологиста. Будучи полезной в деле обуздания информационного хаоса, бросающегося в глаза при первом приближении к миру философии, фиксация традиций не дает нам некоего универсального знания о том, чем должна заниматься философия во все времена и при всех случаях жизни. Но, тем не менее, неудачи порой тоже могут быть полезными. Наличие различных традиций самопонимания философии явным образом указывает на то, что универсальное определение философии не может опираться на телеологическое основание, т.е. формироваться, отталкиваясь от представления о наличии некой универсальной цели философствования. В пользу такого вывода свидетельствует и то обстоятельство, что, несмотря на широкое разнообразие целей, множество высказываний соответствуют статусу философских. Так что же их делает таковыми? Что объединяет друг с другом Аврелия Августина, Рене Декарта, Карла Маркса и Зигмунда Фрейда, заставляя нас считать их всех представителями одной дисциплины? В европейском мышлении со времен античности принято различать две группы содержаний, одна из которых получила название «сущность», а вторая стала называться «формой». Следуя такой логике восприятия, мы должны научиться видеть в каждой вещи ее внутреннее измерение – сущность, или смысл, и внешнее – то, как данная вещь показывает себя нам. Безусловно, 9 в этом двуединстве сущности и формы именно сущность играла главную роль, а форма, как правило, была чем-то дополнительным, вторичным относительно сущности. Так, например, этика – одна из важнейших сфер европейского мышления – в первую очередь призывала человека творить добро, и лишь во вторую очередь стремилась ответить на вопрос о том, каким образом это творение добра должно проявляться в реальной повседневной жизни; эстетика как учение о прекрасном в первую очередь требовала от художника это прекрасное творить, и лишь во вторую очередь проясняла вопрос о тех конкретных формах, в которых прекрасное должно существовать. И добро, и красота – это сущности, в соответствии с которыми рождается любая конкретика, т.е. нечто оформленное. Безусловно, в истории философии можно найти случаи, когда форма объявлялась равноценной сущности и даже ставилась над сущностью, но все подобные попытки были лишь своеобразными «исключениями, подтверждающими правила». В случае с определением философии телеологизм – это принцип, указывающий именно на сущность феномена. И именно в этом случае принцип приоритета сущности над формой не работает. А если это так, то мы должны постараться взглянуть на философское мышление с некой относительно внешней, формальной стороны, – взглянуть для того, чтобы ответить на вопрос: что объединяет друг с другом высказывания, обладающие принципиально разными телеологиями? С точки зрения такого, формального, подхода, философия обладает не только содержанием, но и определенной манерой действия: все философские высказывания как будто бы подобны вещам, чьи функции различны, но сами они сделаны из одного материала. Римляне говорили о сходстве структур; само слово «структура» мы можем перевести как «устройство», «строение». И именно в сфере структур мы и должны искать ответ на вопрос: что делает высказывание философским? – Развернутые философские высказывания на самые разнообразные темы обладают структурными сходствами, и эти структурные элементы, объединяющие разное в единое, и должны быть выявлены. 10 Собственно, философским высказывание делает не его содержание, а то, каким образом оно выстроено, – некая форма репрезентации смысла. 4 Первая очевидная черта любого философского высказывания – связь с процессом познания. Философия связана с познанием двояким образом: во-первых, она использует информацию, полученную в процессе познавательной деятельности человека, вовторых, она сама способна производить высказывания, которые имеют статус когнитивных и гносеологических. Как правило, когда мы говорим о связи философии с познанием, то второй аспект этой связи упоминается чаще. Что понимается в данном случае под термином «познание»? – Любое познание соотносится с истиной. Феномен истины имеет множество интерпретаций, но все они, так или иначе, включают в себя следующее утверждение: истина – это то, что мы считаем действительно существующим. Вопрос о том, насколько наша уверенность соответствует реальному положению дел, в данном случае не является принципиальным и может быть выведен за пределы данного рассмотрения. Соответственно, высказывание может считаться актом познания в том случае, если его содержание, с точки зрения сообщества или отдельного субъекта, выступающего от имени сообщества, будет считаться соответствующим истине. Утверждение связи философии с познанием должно учитывать ряд смысловых нюансов; если же эти нюансы не будут зафиксированы, то верное утверждение может трансформироваться в собственную противоположность, превратиться в ложное. В данном случае правильным утверждением может считаться следующее – «философия связана с познанием»; неверное утверждение будет звучать «философия есть познание». Почему второе утверждение является ошибочным? Потому что оно, по сути, замыкает философию исключительно на познавательной деятельности, не позволяя философскому мышлению ставить перед со11 бой какие-либо цели, отличные от целей познания. Но простые исторические наблюдения подсказывают, что в действительности философия никогда не ограничивалась исключительно познавательными целями. Нуждаясь в познании, философия, тем не менее, всегда была чем-то большим, чем познание как таковое. Приведу несколько примеров, иллюстрирующих данный тезис. Само значение греческого словосочетания «философия» непосредственно указывает на цели этой формы человеческой деятельности. Существительное «София» переводится как «мудрость», а глагол «филио» означает «стремиться»; философия – это «стремление к мудрости». Но что такое мудрость? Древний грек понимал мудрость как особое состояние субъекта, – состояние, которое не дано изначально, от природы; обретение такого состояния требует специальных усилий от человека, усилий, направленных на изменение сознания. Изменение сознания – это и есть фундаментальная цель древнегреческой философии, особенно на самом раннем этапе ее становления. Соответственно, стремясь достигнуть своей цели, философия выходит за пределы познания, перемещается в сферу praxis, но, тем не менее, продолжает с познанием быть связанной. Ведь если мы стремимся изменить собственное сознание, мы должны понимать (знать), что именно в сознании необходимо изменить и каковой должна быть последовательность этих изменений. Средневековая религиозная философия, будучи частью религиозной культуры, естественным образом стремится соответствовать целям этой культуры. И христианское средневековое общество, и средневековое исламское общество главной целью земного человеческого существования считали обретение религиозного Спасения, и все формы культуры должны были достижению этой цели способствовать. Философия – не исключение. Цель религиозной философии, как это было заявлено еще Аврелием Августином, способствовать обретению Спасения посредством укрепления религиозной веры. Опять-таки, перед нами ситуация, в рамках которой цель философии выходит за пределы познания, но, при этом, сама философия связей с познанием не разрывает. – Религиозная философия должна прояснять все нечеткое, неясное, 12 двусмысленное, с чем сталкивается религиозная вера. Но чтобы ответить на вопросы веры, философия должна знать то, о чем говорит. Связь философии с познанием сохраняется, хотя само познание обретает здесь иной вектор, нежели в случае с античной философией. – Античный философ ищет истину, главным образом, в самом себе; его познание фактически становится самопознанием. Религиозный философ убежден, что истина связана с Божественным Откровением; вектор религиозного познания необходимым образом направляется на религиозные тексты. Читать и постигать истину – главный формально-гносеологический принцип ортодоксальной религиозной философии. Если же мы взглянем на идеологическую традицию самопонимания философии, то и в этом случае мы обнаружим, по сути, ту же картину, что наблюдали и ранее. Целью философии здесь будет не истина как таковая, а осуществление комплекса действий, направленных на изменение состояние общества. Но и эта философия будет нуждаться в познании. Ведь для того, чтобы изменить общество, это общество необходимо узнать. Вектор познания здесь имеет очевидную социальную направленность. И даже научная философия, а наука приучила нас к мысли, что именно она наиболее тесно связана с истиной, выходит за пределы чисто познавательной деятельности. Целями научной философии оказывается не просто обретение истины, а осуществление радикальных изменений в сфере антропологии: научная философия мечтала о том, что ей удастся создать человека нового типа, сила интеллекта которого будет значительно превосходить все то, что мы имеем де-факто. Но подобного рода антропологическая метаморфоза, с точки зрения представителей научной философии, могла быть осуществлена только на основе научных знаний, – прежде всего знаний об устройстве и функционировании мира природы. Здесь вектор познания очевидным образом ориентирован в сторону естественнонаучной проблематики. Итак, первым структурным элементом, присущим любой философской традиции, является связь философии с познавательной деятельностью. Философия способна производить зна13 ния (высказывания, квалифицируемые как истинные) и использовать их для достижения собственных целей. 5 Второй структурный элемент, характеризующий деятельность любой философской традиции, может быть сформулирован следующим образом: философия является одной из форм теоретического мышления. В связи с этим возникает вопрос: а что это значит – быть одной из форм теоретического мышления? Или, по другому: что значит мыслить теоретично? Любое мышление нуждается в языке. И возможности языка в значительной степени предопределяют возможности мышления. Субъект использует в своих целях язык, язык, в свою очередь, использует субъекта. Эти выводы касаются, прежде всего, языков естественных, связанных с жизнью конкретной этнической группы. Но на основе таких естественных языков формируются языки технические – набор специальных терминов, связанных с определенным видом человеческой деятельности. И принципы, регулирующие жизнь естественного языка, в значительной степени распространяются и на процессы функционирования технических языков. На первичном, непосредственном уровне восприятия, любой язык являет себя как множество слов, которые, в свою очередь, организуются в высказывания. Если же мы выйдет за пределы такого непосредственного восприятия, то существуют еще правила (принципы), в соответствии с которыми высказывания создаются. На уровне функционирования естественного языка к числу таких правил, прежде всего, относятся правила грамматики. Теоретические языки стремятся использовать слова особого типа – слова-понятия. В идеале теоретические языки должны быть исключительно понятийными, но, как известно, идеалы никогда в полной мере не соответствуют действительности, и в теоретические языки проникают время от времени поэтические образы и метафоры. Но это проникновение всегда нелегально, и профессиональные сообщества, в чью компетенцию входит «за14 бота о языке», теоретические языки время от времени чистят, изгоняя из теоретического словаря все, что не является понятиями. Слово становится понятием тогда, когда получает определение. На формальном уровне наличие определения вполне достаточно для того, чтобы понятийный статус слова был зафиксирован. Но на практике определение определению рознь. К определению также предъявляются свои требования. Оно должно быть четким и максимально однозначным. Если же определение, наоборот, порождает множество различных интерпретаций, то его следует считать неудачным, и понятийность термина, связанного с таким определением, оказывается проблематичной; в таких случаях мы имеем дело не с понятием, а, скорее, с псевдопонятием. С IV в. до н.э. идеалом четкости и своеобразным ориентиром для всех других теоретических дисциплин становится математика (геометрия), понятия которой оказываются максимально четкими (точными) и однозначными. Понятия, помимо четкости смысла, обладают еще рядом свойств, полезных для теоретического мышления. Во-первых, понятия – это слова, обладающие устойчивым смыслом. Устойчивость в данном случае является синонимом значения «неизменность». – Смысл понятий не зависит от обстоятельств их использования, в любых контекстах смысл понятия остается неизменным. На первый взгляд, такая неизменность смысла кажется чем-то само собой разумеющимся, но в действительности это совсем не так. Большинство слов, которыми мы пользуемся в процессе повседневного общения, подобной устойчивостью не обладают. Наоборот, их смысл зависит от обстоятельств, при которых они используются. В семантике такие языковые единицы называются словами-образами. Слово-образ зависит от контекста. Контекст крайне редко меняет смысл слова-образа на противоположный, но помимо смыслового ядра у каждого слова есть своя смысловая периферия – то, что мы называем оттенками смысла. Эти оттенки очень многообразны и не всегда уловимы. Иначе говоря, как было замечено в английской философии языка, мы далеко не всегда осознаем в полной мере все то, что говорим. А если быть к себе чуть более справедливыми, то тогда придется 15 признать, что, как правило, мы не осознаем всех смысловых нюансов, которые присутствуют в нашей речи. И наши собеседники также всех этих нюансов не осознают. Впрочем, наверное, в рамках повседневного общения такого полного понимания и не требуется. Общаясь друг с другом, мы – в практических целях – выделяем в высказываниях лишь определенный набор смыслов и эмоций. Но за пределами практики происходит постоянное варьирование смыслов. Контексты манипулируют смысловыми оттенками, индивидуализируют их, благодаря чему языковая среда обретает форму некоего непрерывного творчества смыслов. А учитывая то, что мы существуем исключительно в реальности культуры, т.е. в такой реальности, в которой все, что существует, имеет смысл, можно говорить, что сам мир вокруг нас находится в постоянной трансформации, в рамках которой не только уже привычные нам значения регулярно сменяют друг друга, но и рождается нечто принципиально новое, чего раньше не существовало. Данная ситуация интуитивно была прочувствована мифологическим сознанием, не случайно мифы самых разных народов воспроизводят одну и ту же сюжетную схему: мир каждое мгновение рождается заново. Понятийный язык подобной текучести смыслов полагает пределы. При каких бы обстоятельствах мы не использовали понятие «треугольник», его смысл останется неизменным. И если в рассказах о мире, творцом которых является мифологическое сознание, мир всякий раз показывает себя по-новому, то теоретическое мышление по-своему педантично и занудливо: всякий раз, говоря о мире, оно говорит одно и тоже. Но подобное свойство, помимо минусов, – а занудливость – это очевидный минус, на мой взгляд, порождает и ряд плюсов. Важнейший из них следующий: благодаря смысловой устойчивости понятий мы получаем возможность смыслы накапливать. Один смысл начинает прибавляться к другому, эти смыслы (знания) становится возможным передавать от поколения к поколению, и вот, в один прекрасный момент, культура обнаруживает, что ее объем знаний уже превосходит возможности индивидуального восприятия… Понятийный язык в своем непосредственном функционировании, по сути, 16 подчиняется экономическому закону – закону накопления. Но если экономика говорит о накоплении материальных ресурсов, то язык накапливает ресурсы идеальные. Показательно, что переход греческой экономики к накопительной модели и возникновение понятийного языка в Древней Греции – это процессы, начало которых связано примерно с одним и тем же историческим временем. В экономике эти процессы начались чуть раньше – в VII в. до н.э., в сфере языковой практики – чуть позже – в конце VI–V вв. до н.э. – Перед нами пример того, как культура использует одни и те же структурные модели в разных сферах своей деятельности. Но помимо устойчивости смысла понятийная речь обладает еще одним скрытым свойством. Это свойство может быть обозначено термином «рационализм». Любая речь предполагает наличие адресата и предъявляет к адресату определенные требования. Образная речь воспринимает своего адресата целостно; она предполагает, что воспринимающий ее субъект воплощает собою некое единство понимания и переживания. Слова-образы призваны передавать и смыслы, и эмоции. Вне эмоций образный язык начинает соскальзывать в сферу бессмысленности и ненужности. – Попробуйте прочитать стихотворение, подавив при этом в себе эмоциональную сферу. Еще не дочитав стихотворение до конца, вы уже начнете подозревать, что о том же самом можно было бы сказать короче и четче… Но понятийная речь разрывает эту изначальную связь между пониманием и переживанием. Она требует от своего адресата понимания и только понимания. Термин «рационализм» имеет много значений – перед нами, кстати, пример неудачного понятия, – но все эти значения фокусируются на слове ratio – разум. Рационализм – это своеобразный культ разума, мышления, понимания. При этом утверждение идеи величия и силы разума происходит за счет дискредитации другой фундаментальной способности нашего сознания – способности чувствовать. Понятийный язык – рационалистичен. Феномен переживания этому языку не свойственен в принципе, его девиз: понимание и только понимание! В отличие от образной речи, язык понятий аналитичен: он 17 разрывает казавшуюся чем-то само собой разумеющимся связь между мышлением и чувственностью и начинает апеллировать исключительно к мышлению. Благодаря этому возможности понимания увеличиваются; человек занимает некую отстраненную позицию по отношению к миру, вырабатывает способность смотреть на мир как бы со стороны, ни во что не вмешиваясь и ни во что не вовлекаясь. И то, что ранее было затемнено тем или иным аффектом, при таком рассмотрении обретает ясность, становится более понятным и, в некоторой степени, предсказуемым. Безусловно, подобный способ видения мира должен быть связан с личностной ситуацией человека, с неким фундаментальным способом существования его в мире. Личностная ситуация должна участвовать в формировании интеллектуальной позиции. Не вдаваясь сейчас в подробный анализ этой ситуации, замечу лишь, что это на языке рационализма может быть обозначено как «дистанцированность» и «отстраненность», в реалиях непосредственного существования, как правило, проявляется в чувстве одиночества и ненужности. Мы вовлечены в жизнь мира, мы соучаствуем в жизни мира в первую очередь благодаря нашим эмоциям. Но стоит этим эмоциям исчезнуть, и соучастие моментально трансформируется в простое присутствие. В рамках такого присутствия субъект испытывает некое фундаментальное безразличие к миру, таким же образом мир относится к субъекту. Безусловно, для того, чтобы подобная жизненная позиция стала относительно массовой, дела в мире должны идти крайне неблагополучно. Но ведь все принципиально новое в мире человеческого существования появляется именно тогда, когда этот мир испытывает серьезные проблемы. Если в мире все идет хорошо, то нет смысла отказываться от старого и изобретать что-то новое. Подобная необходимость появляется только тогда, когда старое либо исчезает, либо утрачивает былую эффективность. Именно так произошло и в случае возникновения философии. К VI в. до н.э. традиционная древнегреческая система представлений о мире превратилась в руины, общество утратило четкие жизненные ориентиры, механизмы социальной солидарности были разруше18 ны, мир стал показывать себя по отношению к индивиду как нечто чужое и враждебное. В этом контексте отстраненный взгляд на мир оказывается, с одной стороны, отражением пессимистического мироощущения; в тот момент, когда большинство людей надеялось, что прежняя гармония в отношениях с миром может восстановится, небольшая группа людей, учившаяся мыслить по-новому, пришла к выводу, что подобные надежды являются всего лишь иллюзиями; с другой стороны, именно такой пессимизм, в итоге, диагностировал социальную ситуацию более точно, чем все другие формы мышления, присутствующие в тот момент в распоряжении греческой культуры. – Тотальный кризис, начавшийся в конце VIII в. до н.э., продолжался в течение всего классического периода; древнегреческая классика так и не смогла из этого кризиса выйти. Итак, теоретический язык состоит из слов-понятий, что позволяет идеям, порожденным этим языком, быть устойчивыми и чнткими. Создаются условия для накопления идей. Но язык, как уже было отмечено, это не только слова. Слова должны превращаться в высказывания. Следовательно, должны существовать правила создания таких высказываний. Теоретический язык такие правила выработал. В рамках теоретического мышления эти правила дополнили собою правила грамматики. Речь идет о логике. – Теоретические высказывания обладают логической структурой. Логика как систематизированный свод правил появилась у греков относительно поздно – в IV в. до н.э. Создателем этого свода правил был Аристотель, и до сих пор та, первая, логика называется «аристотелевской». Впрочем, не менее часто она называется формальной логикой. Но то, что в IV в. до н.э. получило рациональное оформление, существовало и до этого времени. Принципы логики до Аристотеля осознавались древнегреческими мыслителями интуитивно и ситуативно. Свою роль в обучении логике сыграла геометрия, не случайно, как гласит легенда, на стене одной из самых крупных древнегреческих школ, Академии, было написано изречение: не знающий математики сюда не заходит. Формальная логика в своей первой редакции не была богата большим количеством принципов, но и такого количества ей 19 вполне хватало для проведения оценки (экспертизы) высказываний. С одним из важнейших принципов формальной логики мы уже успели познакомиться. Речь идет об смысловой устойчивости понятия. А другим важнейшим принципом стал принцип непротиворечивости: отдельные фрагменты высказывания не должны отрицать друг друга. Если такое взаимоотрицание наличествует, то мы имеем дело с противоречием, а любое противоречивое высказывание – бессмысленно и, соответственно, ложно. С точки зрения формальной логики противоречие – это знак беды. И со времен античности теоретики крайне неохотно «впускают» противоречия в свои теории и схемы. В любом случае, если теоретик некое противоречие допускает, то он должен дать этому обстоятельству специальное объяснение. Любая мысль опирается на некие основания – изначальные допущения, которые самоочевидны и, вследствие этого, не нуждаются в обосновании. В математике такие основания высказывания стали называться аксиомами. Свои аксиомы имеет и логика. Суть этих аксиом возвращает нас к идее Аристотеля, что все бессмысленное – ложно. Эта уверенность Аристотеля опирается на следующие интуиции: 1) человеческий разум отражает то, что действительно существует; 2) в действительно существующем мире противоречий нет, в нем все существует непротиворечивым образом. Эти две интуиции и стали теми аксиомами, на которых было построено здание формальной логики. Одна из них содержит высокую оценку возможностей человеческого разума, декларирует возможность познания человеком окружающего его мира, а вторая же утверждает идею, что мир – это единство взаимосвязей, в рамках которого все вещи мира связаны друг с другом (поздняя античность такое единство устойчивых взаимосвязей обозначит термином «система»). Эти основания логического мышления, особенно первое, очевидным образом контрастирует с общим пессимистическим настроением древнегреческой классики. Истоки подобного контраста станут более понятными, если мы обратим внимание на историческое происхождение этих идей. Истоки их – в предшествующей периоду классики мифологической эпохе; в некотором смысле – это то наследство, которое миф 20 подарил будущему. Впрочем, греческая философия внесла свой существенный вклад в проработку этих идей: если с точки зрения мифа все вещи связаны друг с другом изменчивым, ситуативным способом, то философия делает идею всеобщих связей служанкой идеи Мирового Закона (Логоса). Мировой Закон – это та сила, чья власть распространяется на всех и реализуется неизменным, устойчивым образом. Не случайно у одного из первых греческих философов – Гераклита Эфесского – Логос назван Божественным: идея всеобщего закона в сознании древнегреческих философов занимает то место, которое ранее занимал главный бог древнегреческого пантеона. Итак, язык теоретического мышления предполагает, одновременно, и существование слов особого типа – понятий, и логическую структуру высказывания. Новорожденный рационализм явил себя в форме бесчувственного, свободного от эмоций разума, действующего последовательно и непротиворечиво. 6 Структурные возможности языка в значительной степени предопределяют границы возможностей связанного с ним мышления. В случае с теоретическим мышлением эти границы показывают себя, прежде всего, в сфере содержания, – в том, что можно назвать тематикой мышления. На первый взгляд, теоретическое мышление кажется свободным в выборе тем, оно может соприкоснуться с любой сферой реальности. Сегодня в мире нет такой области, которая не исследовалась бы какой-нибудь наукой. Вследствие этого создается впечатление, что познавательные возможности науки безграничны, и само научное сообщество эту мифологему всячески поддерживает. Но границы возможностей теоретического мышления пролегают отнюдь не по тем линиям, которые отделяют один тип вещей от другого. Скорее, эти границы проходят не через мир, в котором вещи расположены, а сквозь человеческую деятельность, 21 делая одни способы действия возможными для теоретика, а другие, соответственно, невозможными. На любую вещь, явление или процесс мы можем взглянуть с двух, противоположных друг другу, точек зрения: одно и тоже «нечто» может быть увидено как что-то безусловно индивидуальное, неповторимое, уникальное, но, в то же время, это нечто может быть понято и как типичное, как что-то такое, что обладает некими родовыми, общими свойствами. Ярче всего эта двойственность проявляется в случаях, когда мы стараемся понять человека: с одной стороны, все индивиды обладают общими чертами, благодаря которым мы и называем их людьми, но, с другой стороны, каждый из них – самостоятельная, неповторимая личность. Именно здесь – на линии, отделяющей общее от индивидуального, и располагается граница возможностей теоретического мышления. Индивидуальное – это глобальная проблема для теоретического мышления, и, как показывает историческое наблюдение, эта проблема не имеет решения. Собственно индивидуального теоретическое мышление зафиксировать не способно. Для этого мышления все индивидуальное есть лишь частный случай проявления общего. Даже для такой теоретической дисциплины, как научная психология, познание индивидуального оказывается проблематичным. Понять индивида с точки зрения психолога означает зафиксировать те типичные свойства, которыми данный индивид обладает. В итоге, психологические представления об индивидуальности сводятся к комбинаторике типичных элементов… Связь с всеобщим, таким образом, для теоретического мышления оказывается столь же важным свойством, как и соответствующие характеристики теоретического языка, отмеченные выше. Как мы можем относиться к тому обстоятельству, что теоретическое не способно зафиксировать индивидуальность? История культуры знакома с предельно радикальными ответами на этот вопрос. Новоевропейский сциентизм – движение, утверждавшее, что наука является высшей формой культуры, – часто провозглашал индивидуальное несущественным и на этом основании его существование игнорировал; радикальный анти-сциентизм, ви22 девший истоки всех бед человечества в развитии науки и техники, наоборот, «забвение индивидуальности» рассматривал как один из главных недостатков теоретического мышления, породивший авторитарные и тоталитарные социальные практики. В действительности, на мой взгляд, в оценках этой проблемы мы должны стремиться занять предельно нейтральную, «спокойную» точку зрения. Реальность подсказывает нам, что все существующее имеет свои границы и эту особенность мы, как правило, считаем чем-то естественным. Теоретическое мышление – такая же часть реальности культуры, как и все остальное. И видеть в ней нечто исключительное, наверное, не нужно. Соответственно, к тому обстоятельству, что теоретическое мышление имеет границы возможностей, мы должны отнестись предельно спокойно. Это не хорошо и не плохо. Главное в этой ситуации – не требовать того, чтобы теоретическое мышление действовало на тех территориях, на которых действовать не предназначено, например, чтобы оно не пыталось регулировать личные отношения между людьми или заменять собою эмоциональные реакции в тех случаях, когда проявление эмоций естественно. 7 Теоретическое высказывание достаточно часто утверждает нечто такое, что не является безусловно очевидным. Подобные высказывания мы можем определить как проблематичные. А т.к. любое мышление сущностно диалогично, все неясное, неочевидное, проблематичное необходимо обосновывать, доказывать. Обоснованность (доказуемость) – такой же важный элемент теоретического мышления, как понятийный язык и тематическая связь с общим. Под обоснованием следует понимать процедуру превращения неочевидного смысла в очевидный. Такое обоснование может быть более удачным и менее удачным, но, в любом случае, оно должно быть интегрировано в речь теоретика. Способ доказательства также может быть различным. Существуют разные системы рациональности или, используя терминологию школы Людвига Витгенштейна, разные теоретические языки, и в 23 рамках этих систем к формам и способам обоснования предъявляются разные требования. При этом не стоит пытаться оценить эти системы с точки зрения их ценности относительно друг друга. Советский спор о том, чья деятельность более важна для общества – деятельность ученых-естественников или деятельность гуманитариев – пропитан авторитарной психологией, а подобные эмоции не способствуют взвешенному, спокойному анализу проблемы. Если существует некая система рациональности, то, следовательно, она для чего-то нужна, ее существование связано с какой-то значимой для общества целью (функцией), и уже одно это обстоятельство ее оправдывает. Сам Витгенштейн, чьи поздние работы актуализировали проблему ценностного соотношения теоретических (логических) языков, пришел к идее релятивизма. Принципы релятивизма – дар физики гуманитарным теоретическим дисциплинам – включают в себя два важных элемента: постулат о равноценности всего существующего и постулат об относительности всего существующего. В контексте анализа разных систем рациональности постулат об относительности указывает на то, что любой конкретный элемент культуры связан с культурой в целом и в разных исторических условиях этот элемент может иметь разное значение и выполнять разные функции. Постулат о равноценности всего существующего говорит о том, что разные системы рациональности не имеют каких-либо универсальных (критериев) оценки, поэтому каждую из них мы можем считать самодостаточной и равной по степени своей ценности остальным системам. Вследствие этого вывода не стоит, как я уже заметил ранее, говорить о лучших и худших доказательствах, если эти доказательства относятся к разным системам рациональности. Для физика доказательством может стать повторный эксперимент (эмпирическое доказательство), для математика – логическое размышление (рационалистическое доказательство), для историка – архивное свидетельство, для средневекового монаха – ссылка на Библию (опора на авторитет), а для повседневного размышления – воспоминание. Главное, чтобы это доказательство было уместно, т.е. соответствовало той системе рацио24 нальности, которая стремится неочевидное сделать очевидным, и чтобы доказательство было. С идеей доказательства тесно связана идея метода. В некотором смысле метод – это схема доказательства, некий сценарий или модель действия. Как правило, цель метода – в экономии усилий субъекта, направленных на достижение результата. Для того чтобы достичь цели быстро, субъект должен выполнить в процессе своей деятельности ряд правил. Эти правила и будут методом. В переводе с греческого «метод» и означает «действие по правилам». Сумма методов образует методику, а методика, которая способна улучшать саму себя, превращается в методологию. Впрочем, одной лишь задачей экономии усилий субъекта функция метода не ограничивается. Т.к. теоретическое знание претендует на общественную ценность, общество должно проводить экспертизу идей, претендующих на статус знания. И метод в этом случае оказывается способом проверки ценности высказывания. При оценках значимости того или иного метода мы придерживаемся тех же принципов, которых придерживались при характеристике идеи обоснования в целом. Иначе говоря, здесь мы опять вступаем в царство релятивизма. 8 Теоретизм является вторым структурным элементом (или структурным свойством) философского высказывания. Важнейшими чертами теоретизма оказываются: 1) понятийный язык, обладающий логической структурой; 2) связь с проблематикой общего и 3) обоснованность высказывания, опирающаяся в подавляющем большинстве случаев на некую методику. Возможно, кто-то захочет внести в число этих черт и действия, связанные с познанием. Но весьма часто теоретическое мышление познанием не занималось. Его подлинной «страстью» было классифицирование, т.е. деятельность, направленная на упорядочивание того, что уже есть. Безусловно, теоретизм очень часто взаимодействует с познанием, но, тем не менее, обе эти человеческие деятельности вполне могут существовать друг без 25 друга. Первичной, изначальной функцией теоретизма является все же не познавательная функция, а именно классифицирующая. Теория – это привнесение порядка в образ реальности; все остальное в данном случае – вторично. 9 Третьим важнейшим структурным элементом философского высказывания является его связь с основными вопросами мировоззрения. Эта связь не является исключительно прерогативой философии. На основные вопросы мировоззрения так или иначе реагируют все формы культуры, и реакция философии на эти вопросы – скорее проявление некоего общекультурного правила, нежели что-то исключительное и уникальное. И, тем не менее, в самом факте того, что именно философия разрабатывает проблемы мировоззрения, есть нечто симптоматичное с точки зрения существования культуры в целом. Для культурных традиций, чье существование стабильно, вопросы мировоззрения не являются собственно вопросами, в сфере мировоззрения для этих культур отсутствует какая-либо проблематичность, неочевидность. Соответственно, и разные формы этих культур, среди которых необходимо особо отметить мифологию, религию и искусство, соприкасаясь со сферой мировоззренческих идей, не столько спрашивают, сколько утверждают. Стабильно существующие культуры дают четкие мировоззренческие ответы при отсутствии соответствующих вопросов. Если же тема мировоззрения раскрывается в форме вопроса, то, следовательно, культурная традиция утратила какие-то фундаментальные, базовые смыслы своего существования, а само существование этой традиции испытывает очевидную угрозу. Ситуация утраты фундаментальных мировоззренческих ориентиров – это и есть ситуация культурного кризиса. И именно в такие периоды философия начинает претендовать на роль силы, способной прояснить основные мировоззренческие проблемы и, тем самым, вывести культуру из состояния кризиса. Такую ситуацию мы обнаруживаем в период классической античности, и такая же ситуация присутствует и в современной культуре начи26 ная с XVII в. – За последние четыре столетия было много сказано о развитии технической сферы новоевропейской культуры, и это развитие действительно впечатляет. При этом намного меньше говорилось о том, что эта культура пребывает в стадии перманентного мировоззренческого кризиса. Учитывая то, что завершения этого кризиса в ближайшее время не прогнозируется, философию ждет блестящее будущее, а все высказывания по поводу «смерти философии» являются преждевременными. Все основные вопросы мировоззрения можно разделить на две группы: 1) вопросы о смысле существования и 2) вопросы о будущем. Вопросы о смысле существования предельно разнообразны. Можно ставить вопрос о существовании мира в целом, можно спрашивать о смысле существования отдельного явления, формы деятельности или даже отдельно существующей вещи. Разделы философского знания подсказывают нам, каким именно образом такие вопросы ставились в недавнем прошлом: «философия природы», «философия общества», «философия политики и государства», «философия искусства», «философия личности», «философия права» и даже «философия добра». Совсем недавно в книжных магазинах появилась книга, название которой – «Философия скуки». Список подобных философских разделов знания весьма широк. Но в данном случае принципы релятивизма не действуют. Современная модель культуры часто обозначается термином «антропоцентризм» – «человек – в центре». В центр рассмотрения мы ставим то, что обладает для нас повышенной ценностью. Поэтому среди многообразия вопросов о смысле существования реальности привилегированным является вопрос о смысле человеческого существования. Именно на этот вопрос философия и стремится ответить в первую очередь. И именно этот вопрос оправдывает все усилия человеческого познания. Вопрос о будущем может быть конкретизирован двояким образом. Причина такого раздвоения в том, что само будущее в нашем восприятии двоится. С одной стороны, будущее может быть с коллективным существованием. Это может быть будущее планеты, народа, конфессии, какой-либо социальной или профес27 сиональной группы. Учитывая то обстоятельство, что в конце XVII в. Апокалипсис отменили, такое будущее воспринимается как некий бесконечный процесс, и мы можем мыслить его неопределенно долго. Литература и философия так и делают. Новоевропейская литература подарила нам жанр фантастики, а философия активно развивала футурологические идеи. Но помимо коллективного будущего – светлого и бесконечного, существует еще и будущее индивидуальное. И осмысление такого будущего – значительно более проблематичный процесс, чем футурологические конструкции. Индивидуальное будущее естественным образом имеет предел – смерть. И именно на этот феномен все размышления об индивидуальном будущем рано или поздно наталкиваются. При определенных обстоятельствах тема смерти может стать главной темой философии. В связи с этим вспоминается одна из характеристик философии, данная мыслителем IV в. до н.э. Платоном: «философия – это искусство размышления о смерти». Актуализация в общественном сознании какого-то одного из способов видения будущего также может выполнить функцию культурологической диагностики. – Культурный кризис может иметь разные интенсивности. Когда, например, европейской культуре становилось совсем плохо, ее внимание сосредотачивалось на проблемах индивидуального будущего, когда же острота протекания мировоззренческого кризиса несколько снижалась, эта же культура размышляла, главным образом, на темы коллективного будущего. В данный исторический момент тема индивидуального существования и всего, что с ним связано, на Западе как никогда актуальна… 10 Подведем некоторые итоги, касающиеся вопроса «Что такое философия?». В данном случае имеет смысл завершить лекцию тем же, с чего она началась. Единого определения философии, предполагающего, в свою очередь, единую цель и единую методику философского действия, не существует. Более того, созда28 ние такого определения представляется невозможным в принципе. – В телеологическом контексте философия есть мир разнообразия. В этом мире действуют разные философские традиции, у каждой из которых – собственная цель, особая методология и очень индивидуальное видение мира. Единство философии следует искать в тех структурных чертах, которые присутствуют в любом действительно философском познании. Таких черт три: 1) связь с познанием, 2) теоретичность, 3) связь с основными вопросами мировоззрения. И если хотя бы одна из этих черт в высказывании отсутствует, оно перестает быть философским. – Утрата связи с познанием превращает теорию либо в идеологическую конструкцию, либо в нечто такое, что способно выполнять исключительно психотерапевтические функции. Отказ от теоретизма размывает границы между философией и литературой, превращает философию в литературу публицистического толка, чьи выводы утрачивают четкость и конкретность. Отказ от мировоззренческой проблематики ввергает философию в сферу бессмысленности, внутри которой действительно реальной оказывается лишь некая инерция деятельности, но субъект деятельности при этом уже не знает, почему и ради чего он действует. Философское умозрение – это очень хрупкая конструкция. Философствование как некое действие всегда реализуется под знаком угрозы по отношению к себе. Такое действие всегда рискует попасть в ловушку перерождения и трансформации. И в связи с этим имеет смысл обратить внимание на психологический аспект философствования: эта деятельность требует от субъекта усилия. Особый нюанс данной ситуации в том, что осуществление усилия никоим образом не гарантирует конечного успеха. В связи с этим можно говорить о том, что в процесс философствования сопряжен с серьезным экзистенциальным риском. Он всегда является следствием действия субъекта, осуществленным в состоянии внутренней свободы. Впрочем, свобода – еще одна мифологема человеческого существования, смыслы которой нуждаются в прояснении. 29 Онтология и экзистенция Вечное и повседневное К спорам о русском консерватизме 1 Как точно заметил Жан Бодрийяр, если какое-то течение мысли начинает активно пропагандироваться властью как актуальное и модное, это первый знак того, что это течение утратило свою актуальность, а главные теоретические установки этого течения способствуют не постановке проблем, жизненно важных для сегодняшнего дня, а фальсификации самого проблемного поля: мысль начинает жить иллюзиями и фантазмами, чье реальное место – «по ту сторону действительности». Ж. Бодрийяр в таком контексте прослеживал судьбу западного марксизма; в России сегодня в аналогичной ситуации оказался русский консерватизм. «Распространение консерватизма вширь», когда, кажется, неконсерваторов у нас просто не осталось, вызывает чувство протеста у людей, чье мировоззрение изначально было сформировано (и выстрадано) в недрах консерватизма: подобные конъюнктурные жесты выглядят оскорблением Идеи. Но если попытаться выйти за пределы собственных аффектов, то можно увидеть в этой ситуации и рациональные аспекты: если всякая шваль норовит превратиться в консерваторов, следовательно, консерватизм уже не опасен – не опасен для самой этой швали и для той кормушки, от которой она питается. Перестать быть опасным – для мировоззрения это диагноз, и плохой диагноз. Но если для постлиберальных деятелей СМИ консерватизм – это всего лишь новый бренд, торговая марка, открывающая новые возможности для продолжения карьеры, то для консерваторов изначальных, для «людей Идеи» консерватизм часто превращается в серьезную мировоззренческую и психологическую ловушку. Пленительно само слово «консерватизм». Это – символ, отсылающий нас к реалиям докоммунистической России, к вели30 кой литературе XIX в., к романтизму противостояния первых славянофилов и западников, к осознанию того, что и в ХХ в. за пределами марксизма есть нечто Иное, более Величественное, обладающее особой – этической и эстетической – элитарностью. Для значительного количества людей, чье мировоззрение начало формироваться в 70–80-е годы прошлого века, консерватизм – это знак, указание на то, что реальность может быть осмыслена как Реальность Духа в противовес реальности, в которой господствует экономический фактор. Само приобщение к идеям консерватизма осознавалось как экзистенциальный выбор: сознание против материи, свобода мысли против ее фактического отсутствия, истина против лжи, Христос против Маркса. Духовность, обильно пропитанная ароматом элитарности, за символом «консерватизм» – веер дополнительных коннотаций: дворянские усадьбы с их бытом и Эросом, белые и красные, национализм и интернационализм, конформистское отношение к власти и диссидентствующий нонконформизм, толпящееся большинство и оппозиция личностей. Тонкое переплетение стремления к жертвенности, к растворению в Идее и ощущения собственной особости; игра, в схематике которой духовное и индивидуалистическое регулярно меняются местами, подменяя друг друга, опасность прямого столкновения с властью компенсируется радостью созидания новых мировоззренческих смыслов, а отказ от правильного, с точки зрения идеологии, построения жизни сопровождается ощущением собственной, независящей от конкретных событий, инаковости, сливающейся с чувством элитарности. У каждого исторического пространства-времени – свои экзистенциальноинтеллектуальные игры, а у каждой игры – свой набор фантазмов. Консерватизм – одна из игр отечественного Underground’а в эпоху заката Красной Империи. Возрождая образ Прекрасного Прошлого, консерватизм превращает его в Прекрасное Будущее, искренне веруя в то, что подобная манипуляция, во-первых, осуществима в своей основе, во-вторых, безболезненна и безнаказанна. Эта опора на Прошлое-Будущее становится фактическим отрицанием Настоящего в его индивидуальности, неповторимости. Судьбой настоящего становится существование либо в виде 31 почвы, в которой наследие Прошлого хранится, чтобы быть востребованным позже, либо в виде моста, по которому идеи Прошлого проедут в Будущее. Никаких собственных черт в перспективе такого взгляда Настоящее уже не имеет, оно исчезает. Как следствие: сам субъект не видит такого Настоящего, и в таком Настоящем не ориентируется. Концептуальная ловушка консерватизма – в иллюзии, что Настоящее есть лишь только продолжение Прошлого, что мир в течение столетия сущностно, глубинно не изменился. Структуры и элементы, свойственные русскому XIX в., интерпретируются как структуры постоянные, вечные: то, что свойственно XIX в., должно обязательно присутствовать и до этого века, и после. В этом, как представляется, одна из фундаментальных ошибок русского консерватизма. В его сознании один исторический период вбирает в себя все содержание всего исторического времени. Под кальку XIX в. расчерчивается и история века XIV, и история современная. И сейчас мы можем услышать (и слышим) о возрождении принципа «православие, самодержавие, народность», о мессианской роли русского народа, о Стамбуле, переименованном в Константинополь, о современном славянофильстве и его борьбе с современным западничеством и т.д. и т.п. Реальный консерватизм, регулярно возникавший на российской почве, не менее регулярно оказывался недееспособным в наиболее критические периоды поздней российской истории – во время второй и третьей русских революций ХХ в. В первом случае подвели надежды на «православие – самодержавие – народность», во втором – фактическое отрицание Настоящего не позволило уловить действительные тенденции, этому Настоящему свойственные. Как следствие: развитие событий существование консерватизма проигнорировало. Ну а наградой русскому консерватизму за подобную интеллектуально-политическую импотенцию стала популярность. 32 2 Странным, вплоть до ощущения абсурдности, выглядит наделение консерватизма статусом ведущей политической силы в обществе. Таковым консерватизм может быть лишь в короткий промежуток времени, но в рамках длительной исторической перспективы играть главную политическую роль консерватизм не способен, т.к. сам характер его устремлений выдает его социальную и духовную вторичность: сохранение всегда вторично относительно созидания. На линии «прошлое – будущее» общество предстает в форме потока новаций, усвоение которых и является базовым содержанием исторического времени. И может показаться, что в выработке сознательного отношения к этим новациям, в их оценке и отборе и содержатся действительная цель и действительная ценность консерватизма как духовного, культурного и политического течения. Но, скорее всего, такую ценность консерватизм себе приписал сам: оценка большинства новаций осуществляется обществом не в момент post factum – когда новация уже в основе своей состоялась, а в момент выбора самих новационных возможностей. Выбор и оценка – неотъемлемый элемент действия. Характерная особенность самого действия – в его спонтанности, внешней непредсказуемости и внетеоретичности. Соответственно, и процессы оценки / отбора оказываются вне теоретических схем. И чем внетеоретичнее этот процесс, тем более жизнеспособным кажется само общество. Задача общества – созидать «правильные новации», т.е. такие новации, которые могут быть относительно легко адаптированы к предшествующей традиции. Если же общество создает новации, которые вводят само это общество в фазу кризиса, то перед этим обществом возникает дилемма: либо оно будет пытаться отменить новое, либо же постарается это новое превратить в сверхновое – видоизменить его содержание так, чтобы процесс последующей адаптации оказался менее болезненным. Эта вторая задача потребует от общества новых творческих усилий. Течение исторического времени пока33 зывает, что второй путь оказывается значительно более эффективным, чем первый, а в условиях постиндустриальной эпохи степень этой эффективности еще более возрастает. Ничтожно малое количество негативных общественных новаций может быть просто отменено, большинство же из них либо модернизируется, либо отмирает под натиском других, еще более новых. Путь нормативной отмены в свою очередь рано или поздно приводит к взрыву и социальной деструкции, то есть к тем результатам, которые консерватизм старается не допустить. Но проблема и беда консерватизма в том, что он изначально стоит на этом первом пути. И главное здесь не в том, чего консерваторы хотят, а чего они не желают. Проблема – не в субъектных мотивациях, а в самой структуре консервативной мысли, то есть в онтологии. Консерватизм содержит в себе именно то, с чем многие консерваторы, особенно русские, усиленно боролись: консерватизм есть форма исторического рационализма. Есть рационализм, устремленный в будущее, с соответствующим продуктом своей деятельности – футуристической утопией, и есть рационализм, устремленный в прошлое, – с утопией консервативной, архаической. То, что их объединяет, – это благая уверенность в том, что реальность в основе своей познана, все силы, движущие эту реальность, выявлены. (Мысль, имеющая и чисто субъективные коннотации: ведь это мой разум познал эту реальность, ведь это мое Я владеет (можно сказать – обладает) содержанием истины; далее – «Я – памятник себе...»). Один рационализм старается время ускорить, другой – его остановить. Но оба едины в своем непопадании в исторический такт: консерватор, в частности, это тот, кто всегда опаздывает. И в этом не вина консерватизма: опаздывать – это удел любой теоретической схемы, пытающейся как-то регулировать социальную реальность; вина консерватизма – в отказе признать факт собственного опоздания. Но когда консерваторы на Западе говорят о необходимости консерватизма (и самих консерваторов, соответственно), это хотя бы более менее понятно; русский консерватизм порой открыто балансирует на грани между здравым смыслом и абсурдом. Устойчивый рефрен русского консерватизма: «все утрачено, все 34 разрушено» или более мягко: все разрушается. И при этом же: консерватизм должен стать ведущей политической (культурной) силой. А что консервировать-то? Разруху? Если все – или почти все – разрушено, то надо не сохранять, а создавать. Необходимо нечто, что с точки зрения настоящего будет являться принципиально новым и современным, а консерватизм в этом контексте – еще одна программа еще одного чистого искусства. Реальная творческая сила, способная осуществить программу национального возрождения, – это сила модернистская по своей сути. С.М. Сергеев использует термин, одновременно и вполне пригодный для обозначения этой силы, и не вполне удачный: традиционализм. Удачность этого термина, на мой взгляд, в точной фиксации основы культурной жизни: реальность есть реальность традиции. И в самом модернизме необходимо, соответственно, различать две направленности – традиционно (традиционалистски) ориентированную и антитрадиционализм. Естественно, национальное возрождение может произойти только на основе традиции. Но, с другой стороны, в термине «традиционализм» не очень четко отражены интенции, ведущая роль которых в будущем представляется очевидной: мы привыкли видеть в традиции прежде всего связь настоящего с прошлым. И часто наше восприятие традиции таким выводом и ограничивается. Но реальность, ограниченная прошлым–настоящим, – бессмысленна, и бессмысленно держаться за такое прошлое–настоящее и за такие традиции, если они лишены будущего. Традиция – это мост из прошлого в будущее, и именно будущее – как исторически возможное – и есть главное содержание традиции. Это значение будущего термин «традиционализм» не вполне подчеркивает, а особенности современного развития, наоборот, ставят значимость будущего на первое место. Если какая-либо реальность лежит в руинах, то она нуждается не просто в некоем традиционализме (о, как сладостны слезы воспоминаний о былом!), а именно в традиционалистски ориентированном модернизме. Конечно, сидя на руинах, можно и плакать, но все же главное – на месте руин и на их фундаменте начинать создавать что-то новое. Либо будущее России принадлежит 35 такому – традиционалистскому – модернизму, либо у России не будет своего национального будущего. И именно в пространстве действия такого модернизма и будет сформировано то, что на языке консерватизма звучит как «поиск национальной идеи». Когда консерватизм говорит о том, что национальная идея укоренена именно в консервативных ценностях – это всего лишь склонность к очередной приватизации национального: нет консервативных ценностей, есть ценности национальные. Ценности, ставшие традицией, в одинаковой степени обращены и к прошлому, и к будущему. В каждый новый исторический момент уже существующая, т.е. кажущаяся «старой», ценность обновляется, обретает новый исторический контекст и, соответственно, видоизменяет свое содержание. Нет вечных ценностей – есть вечные имена (названия) ценностей, маркирующие собою потоки изменчивых исторических содержаний. Традиция – это будущее, питающееся опытом прошлого. 3 Так как будущее – это «открытый проект», содержание программы традиционалистского модернизма не может быть сформулировано в виде неизменных четких формулировок, жестко увязанных друг с другом и «опрокинутых в Вечность». (Вообще, на мой взгляд, стремление решать конкретные исторические проблемы при помощи концепта «Вечность» – признак теоретической наивности и философского инфантилизма.) Традиционалистский модернизм должен обладать не столько готовой теорией «на все времена», сколько суммой приоритетных целей, список которых неизбежно будет видоизменяться (дополняться, корректироваться) с течением времени. И, что представляется принципиальным, эти цели не должны делить нацию по принципу «свои – чужие» (славянофилы – западники, консерваторы – либералы, коммунисты – антикоммунисты, православные – мусульмане и т.д. и т.п.); задача – вовлечь в творческий процесс всю нацию, это – общенациональные цели. А разнообразие мнений по поводу конкретных путей национального становления должно – в 36 идеале – осознаваться не как противостояние таковых, позволяющих прочертить еще одну линию фронта по территории русской истории и культуры, а как необходимое условие такого становления, как средство усиления творческого потенциала культуры. При выработке этих целей необходимо как можно быстрее забыть об изобретении графа С.С. Уварова. Это изобретение – на идеологическом и политическом уровне – активно поучаствовало в продвижении России к катастрофе 1917 г. и уже в силу этого является, мягко говоря, неэффективным; сегодня же реанимация этой идеи указывает лишь на экзистенциально-игровой характер темы: культ древних могил – мы вместе – русские войска в Париже – еще по одной; желание повоевать (особенно в присутствии дам) как прикрытие творческого бесплодия, и, кстати, уваровский след прослеживается и в склонности объединять новые идеи в триады, как будто бы все многообразие идей обязательно должно уместиться в три (и непременно – только в три) принципа. В итоге необходимость соответствия идейного поля числу «3» становится серьезной теоретической проблемой. Очевидно, что главным инструментом осуществления программы национального развития является – в российских условиях – государство. Вопрос: каким должно быть это государство? Наверное, подавляющее большинство людей, рискующее размышлять на темы политики, признает, что российское государство должно быть сильным государством. Но при этом в тень отходит вопрос о легитимном поле деятельности этого государства, а вне решения вопроса о легитимности идея сильного государства обретает двусмысленность. Нельзя отделять идею силы от идеи основания применения этой силы. Возможно, есть эстеты, склонные к отождествлению государства с казармой или с тотальной властью МВД. Но такая перспектива для России окажется губительной: мы нуждаемся в сильном правовом государстве. Сила и законность – два важнейших условия стратегической эффективности государственной политики. И именно правовой характер государства создает силу, способную удерживать государство в пространстве традиционализма: гражданское общество. (Я согласен с мыслью А.С. Панарина, что государство и граждан37 ское общество – корреляты друг друга.) Именно в topos’е гражданского общества – сфера непосредственной деятельности православия и других религий. Религия – это частная сфера жизни, и задача общества – защитить религию (для меня как православного речь идет именно о православии) от государства. Все, что становится государственным, превращается в орудие государства и неизбежно и быстро обретает черты государственной машинообразности. Сильная Церковь может существовать сегодня лишь вне государства и в качестве духовного критика государства. Третьей фундаментальной чертой такого государства должна быть скорректированная программа целей политики, которую оно проводит: внешнеполитические цели государства вторичны относительно целей внутриполитических: геополитика как самоценность есть фикция. К сожалению, национальная идеология до сих пор весьма чувствительна к ряду мифов, интерпретируемых сегодня в терминах геополитики. К сожалению, для значительного количества людей слово «миссия» отсылает к идее особых прав России во внешнем геополитическом пространстве, хотя стоит вспомнить, что миссия – это в первую очередь дополнительная ответственность, дополнительный труд; это претерпевание, а не право на собственность. Необходимо забыть об идеях панславизма и православном Константинополе (последнее уже приводило российскую политику к серьезным проблемам; в эпоху океанов реанимировать идею, доставшуюся в наследство от эпохи морей, – глупо). И, наконец, полезно сегодня предать забвению споры XIX в. на тему «Россия – Европа»: мы не успели (не смогли) в свое время стать европейской державой. Хорошо это или плохо – сегодня это уже не важно: той Европы, по которой путешествовало русское дворянство, уже нет, и я не уверен в том, что сама Европа оценивает этот факт исключительно с позиций скорби. Дилемма «Запад – Россия» родилась в условиях индустриального общества; возрождать эту дилемму в условиях перехода к постиндустриальному обществу – это даже не возвращение к индустриализму, а путь куда-то поглубже – в сферы дурной архаики. 38 И, безусловно, т.к. российское государство есть частная репрезентация России в целом, государственная политика должна опираться на новое самоопределение России. Это новое самоопределение – отказ от мышления в имперских и националистических категориях. Но мы не Империя – ни в восточно-римском стиле, ни тем более в его ущербной модификации – в британском. Мы – это цивилизация, и как любая цивилизация обладаем своими специфическими базовыми особенностями: 1) единогосударственность является внешней неотъемлемой формой нашей цивилизации; 2) духовным основанием этой цивилизации является русский язык (что автоматически влечет за собой заботу о жизни носителя этого языка – русского народа). И эти две черты – то единственное, что является неизменным в нашем Цивилизационном Проекте и что традиционализм и государство должны защищать всегда и любыми средствами. Это – те аксиомы, на которых должно строиться российское правовое пространство. Второй приоритетной целью традиционалистского модернизма должны быть реконструкция и развитие духовных элементов в жизни общества: духовные мотивации должны преобладать над прагматическими в повседневной жизни людей. Эта цель делает необходимым выработку соответствующей идеологии; и проводником этой идеологии в первую очередь является опять-таки государство. Первый шаг – радикальная реформа всей сферы образования: образование образовывает новую личность. И весь духовный опыт народа в содержании этого образования должен присутствовать. Необходим синтез всех форм духовной жизни. Третья приоритетная цель – забота о русском языке. Современный язык загрязнен, поток некритически заимствованных семантических новаций разрушает саму ткань русского языка. Средствами относительного изоляционизма необходимо дать возможность русскому языку самостоятельно реагировать на новые явления и, соответственно, развиваться. Язык – это и гарант существования психологического типа личности, и хранитель исторической памяти, и, в том числе, сфера внеидеологических смыслов, опираясь на которую гражданское общество способно 39 корректировать идеологию и тем самым устранять неизбежные идеологические перегибы. Четвертая приоритетная цель: российское государство должно быть социальным государством; традиции – это не только XIX в., но и ХХ. Советский социализм в лучших своих элементах – это тоже часть отечественной традиции. Одним из следствий существования такого государства является и ограничение сферы рыночных отношений, и недопущение тотального господства идей рыночного либерализма в духовной сфере. Пятая приоритетная цель – политика развития науки и новых технологий. Это условие вхождения независимой и сильной России в постиндустриальное время. Сфера науки и технологии – то, что очень тяжело поддается прогнозированию. Но именно здесь и необходимо ставить наиболее радикальные, космические по своему масштабу цели: новые источники энергии, новые материалы, новый транспорт и новые средства коммуникации, космос, новая медицина, необходимы новая армия, новая экология. И новое культурное мировоззрение: конфликт между наукой и религией снять с повестки дня; и первый шаг должна сделать именно наука, т.к. именно она в значительной степени этот конфликт интенсифицировала. Новая наука должна быть наукой без сциентизма: научное знание (как и наука в целом) не может считаться высшей формой знания (и, соответственно, культуры); возможности науки не беспредельны. Но коррекция принципов научного мировоззрения ни в коем случае не должна приводить к отрицанию науки в целом: внешняя реальность и ее преобразование есть дело науки, и для России сегодня развитие науки не менее важно, чем развитие духовности. Университет – одна из ключевых точек современного российского культурно-социального пространства. А одна из задач государства – в создании механизма, стимулирующего процесс производства и распространения технологических и научных новаций. 40 4 Консерватизм сегодня, как, впрочем, и в прошлом, озабочен поиском национальной идеи, и при этом сами формулировки ее содержания часто носят экстремальный характер или тяготеют к таковому: термин «национальная идея» часто раскрывается при помощи военных метафор. Но война не может быть чем-то постоянным; война всегда временна и втягивает воюющего в состояние несамодостаточности: есть что-то за линией фронта, от чего находящийся по эту сторону, безусловно, зависит. На мой взгляд, идеи, способные переориентировать общество, консолидировать его и в то же время вывести его из-под влияния военной метафоры «мобилизация», существуют уже сегодня. Во-первых, это – идея образования и образованности. Не будем путать образование с просвещением и обучением: основа образования – новое мировоззрение, один из важнейших критериев образованности – способность самостоятельно ставить духовные вопросы и стремление решать эти вопросы как личностные, относящиеся к собственному существованию. Быть необразованным должно считаться непрестижным; именно образование должно интеллектуализировать ту среду, о которой так любила и любит печься русская интеллигенция, а русская культура должна получить предельно широкую творческую почву, на которой и будут расти цветы будущего. «Россия – страна образованных людей!» – чем не национальная идея? Во-вторых, ценность образованности должна быть дополнена ценностью профессионализма. Быть профессионалом должно быть почетно и престижно. Возможно, будущее в качестве главных социальных ориентиров выберет и нечто иное; но в любом случае необходимо избавить тему национальной идеи от налета юношеского романтизма с его невротически-милитаристской риторикой; вечное входит в настоящее через двери повседневного. (Опубликовано в журнале «Москва», 2007, № 12) 41 Отчаяние Пространство экзистенциальной Реальности Отчаяние: онтологическая проблематичность феномена (Отчаяние и теоретический дискурс) Отчаяние – это экзистенциал. Экзистенциал всегда – некий знак-указание на укорененность феномена, им обозначаемого, в сфере онтологии. Экзистенциал “бытийствует”. Онтология Отчаяния – и изначально типична, и изначально особенна. С позиций теоретического разума такое противоречие погружает феномен Отчаяния в антиномичность. Его типичность и его особенность – формально, на уровне определений – отрицают друг друга. Любая антиномия есть вольно-невольное признаниеуказание-смирение относительно данности Иррационального. Иррациональное одето в одежды антиномии. Иррациональное – в истоках антиномии. Истоки Отчаяния – иррациональны. И, соответственно, в контексте теоретических схем и конструкций само существование Отчаяния – под знаком вопроса. Вопрос касается самой возможности существовать в противоречии; сам способ такого существования, а также – ненаходимость истоков подрывают сами основы любой теории, касающейся этого феномена. В этом смысле Отчаяние – это вызов теории, вызов теоретическому мышлению. Это скандал в сфере теории. Это либо то, что должно быть устранено, либо то, что должно стать, сделаться невидимым, нефиксируемым, незамечаемым. Впрочем, в сфере дискурса эти две возможности сливаются друг с другом: теория часто устраняет объект исследования посредством отказа от его фиксации. Но, вопреки любой теории, Отчаяние существует. По отношению к любой теории Отчаяние являет себя, прежде всего, как безразличие. Отчаяние – внетеоретично; теория по отношению к нему – всегда post-factum описания, и в этом post – всегда опоздание, задержка, невольное искажение феномена; всегда – только лишь приоткрытие, лишь попытка рассказать, – фрагмент, от42 свет, тень действительно существующего; изложение и искажение, прояснение и затемнение, выявленность и мистификация; поражение формальной логики и поражение любого эмпиризма. Отчаяние не нуждается в теории и, в связи с этим, превосходит любую теорию. Это превосходство изначально связано с тем, что topos Отчаяния располагается вдали от идеационного пространства теоретического дискурса, и по отношению к этому дискурсу Отчаяние самодостаточно. *** Типичность Отчаяния, прежде всего в том, что, как и всякий базовый экзистенциал, оно – мое. Отчаяние всегда мое. Если оно – не мое, оно – всего лишь объект, имя, предмет заботы со стороны, тематизация, но уже не экзистенциал. Оно просто что-то. – Объект, овеществленность, знак, и – вследствие этого – элемент возможных манипуляций. Не-мое – знак противоположности, противоположения, противостояния; знак отчужденности. В этом смысле не-мое может быть логическим и логичным. Экзистенциал – в противоположность всему объективированному – не постигается исключительно логически, исключительно рационально; изначально экзистенциал переживается. Любое переживание превосходит процесс осмысления переживания. Осмысление и здесь – post-factum, задержка, опоздание. Индивидуальность переживания предопределяет индивидуальность осмысления переживания. И именно на стыке переживания и осмысления – в самой своей индивидуальности – Отчаяние обретает свою онтологическую типичность: всегда индивидуально. Всегда неповторимо. Всегда уникально. В этом “всегда” звучит онтологическая универсальность, оборачивающаяся одновременностью самоутверждения-саморазрушения логически выверенного дискурса, – предел агрессивной претензии со стороны логики на возможность выражения содержания истины вне противоречий. Экзистенциальный универсализм или универсальная экзистенция: невозможность (противоречивость) совмещения двух 43 элементов в одном словосочетании; такая невозможность ставит любую онтологию экзистенциального под знак условности. Онтология здесь – всегда в стороне от Реальности. Онтология – знак того, что отчуждение уже произошло; внутреннее содержание экзистенциала уже искажено, деформировано и, тем самым, уничтожено. Реальность “здесь и сейчас” переживания втиснута в “потом (post)” осмысления. Желание мыслить о содержательной, индивидуально переживаемой конкретности экзистенциального – желание, реализация которого неизбежно отбрасывает в универсализм теоретического, – исходная антиномия любой экзистенциалистски ориентированной философии. Указание на границы возможного для философии вообще. И где-то здесь прячутся пределы возможностей для разума-вообще, – еще одной абстрактной конструкции теоретизма. *** Экзистенциально-онтологическая особенность Отчаяния – в одновременности проявления его необязательности как данного и тотальности (господстве над сознанием), если оно все-таки дано. Если катастрофа свершилась. Необязательность данности Отчаяния имеет внешний, экстенсивный характер; она – в сфере статистики. Тотальность – внутренняя, интенсивная характеристика феномена. Неуниверсальность в данном случае означает: Отчаяние дано не всем. В этом смысле оно – знак, метка, клеймо; оно либо есть либо его нет и (возможно и наиболее вероятно) его никогда не будет как устойчивого фона существования. Его данностьприсутствие есть некая негативная избранность, предопределяющая общий характер судьбы. Некая экзистенциальная болезнь, непреодолимая благодаря какому-либо внешнему, социальному вмешательству. Само происхождение Отчаяния – иррационально, и в этой иррациональности происхождения присутствует, наверное, некая религиозная, космическая тайна. За каждой тайной скрывается Невысказываемое, ...– Невысказываемое не как некое развернутое содержание тайны, которого мы пока не знаем, а как просто знак того, что такая тайна есть. 44 Неизвестное-невысказываемое, чей смысл может быть выявлен, высказан, – это всего лишь загадка; загадка, которая может имитировать тайну. Загадка, тем самым, всегда уже соответствует нашим ожиданиям и нашей самоуверенности – уверенности в том, что смысл во всем и всегда есть. Самоуверенность рационалистична; рационализм во всем видит сюжет, который можно превратить в рассказ, в литературу. Рационализм и есть технология создания (написания) литературы. Его плоть – ТЕКСТ. Действительная тайна ставит вопрос не о содержательной конкретике пока-ещѐ-неизвестного смысла, а о самой возможности наличия такового: смысла может и не быть. Истоки Отчаяния – не загадочны, а именно таинственны, внетекстуальны. Они – вне оппозиции смысл/бессмысленное, ведь последнее – всего лишь негативно данный осадок первого, – альтернативная понятию “смысл” смысловая конструкция. Истоки Отчаяния – вне каких-либо смысловых (рациональных) альтернатив; по ту сторону мышления1. А что находится “по ту сторону”? *** Отчаяние есть. – Почему оно есть? – Так получилось. *** Отчаяние – тотально. В отличие от многих других экзистенциалов, оно не проявляется время от времени, – вспыхивая и угасая; вспыхивание и угасание в данном случае – черты имитации, проявление состояний, всего лишь похожих, но не идентичных; тотальность Отчаяния – в постоянстве его присутствия в сознании. Этого присутствия может быть “больше”, может быть “меньше”, но оно никогда не исчезает полностью. Оно никуда не уходит. Все, так или иначе связанное с миром субъекта, окрашено цветами Отчаяния, на всем – его след, его оттиск, его почерк, а Реальность – в своей основе – превращается лишь в актуальную возможность самораскрытия данного экзистенциала. Отчаяние не знает компромиссов: либо ему отдано все, либо оно не имеет ни1 И, соответственно, по ту сторону любой цензуры. 45 чего; здесь – та граница, которую невозможно перейти. Тем более, ее нельзя отменить. *** Отчаяние – до-рефлективно, до-дискурсивно, дорационально; Отчаяние, выговаривающее себя, не связано с линейными логическими схемами. Оно – нелогоцентрично. Сама (пред)речь Отчаяния имеет скорее скрытую форму круга, каждый интуитивный виток по которому является, одновременно, и чемто уже давно знакомым, и чем-то, что тождество движений по кругу неуловимым образом разрушает. Феноменальная жизнь Отчаяния импульсивна и аритмична; Отчаяние не обладает постоянством интенсивности самопроявления. Оно подобно огню – вспыхивающему и затухающему. Ритм танца огня непредсказуем и в своих нюансах – безусловно случаен. Порой Отчаяние захватывает в собственную орбиту посторонних по отношению к себе. Смерть близких, экзистенциальные разочарования, социальные неудачи – все это может стать внешней причиной проявления Отчаяния. Но Отчаяние такпостороннего, или – такое отчаяние – это отчаяние кратковременное, преходящее, состояние момента, локальная характеристика временности; посторонний знает об истоках своего отчаяния, но ему незнакома тотальность Отчаяния. Для него встреча с этим феноменом – встреча случайная и, часто, бессмысленная. Отчаяние, чье появление спровоцировано внешними событиями, подобно травме, заболеванию, сновидению; но травма лечится, болезнь проходит, и сновидение тоже исчезает. Такое случайное переживание живет в длительности момента, а любой момент, даже если он растягивается на годы, конечен, приговорен к завершению. Реальное Отчаяние, Отчаяние как форма жизни определенного экзистенциального типа – всевременно; его уход (исчезновение) – простое следствие смерти. Его длительность, по сути, совпадает с длительности времени, если понимать под последним процесс, развертывающийся в сознании субъекта. 46 *** Отчаяние – это глобальная экзистенциальная проблема. Судя по ряду процессов, происходящих в русской и мировой культуре, эта проблема становится все более актуальной. Вопреки отработанным техникам скрывать, прятать, утаивать... Вопреки внешней победе этих техник в пространстве современной культуры. Отчаяния все больше. Отчаяние и мораль Онто-экзистенциальный статус Отчаяния парадоксален и провокационен. Отчаяние, хочет того оно или нет, хочет ли того носитель Отчаяния или нет, – всегда вызов и провокация по отношению к Другим. Отчаяние несет войну в себе и с собой. Провокационность Отчаяния начинается с того, что оно аморально. В этом – главный вызов Отчаяния. Аморально – т.е. вне-морали; но это “вне” не есть “против” морали; любое “против” означает хронологическую одновременность того, что отрицается и отрицает. Но Отчаяние – в сознании субъекта – старше любого знания, в том числе и знания о существовании конкретных моральных установок и принципов. Мораль всегда рациональна и конкретна, Отчаяние предшествует любой рационализации и конкретизации; оно есть изначальное и окончательное незнание о существовании морали; окончательное – в том смысле, что никакая мораль не способна отменить факт его данности. Преступно ли Отчаяние? – Нет. Преступление – переступление; переступление границ. Аморальность Отчаяния не знает, что такие границы вообще существуют. Отчаяние-какданное предшествует любому акту полагания границ; оно – пред(а)морально. Оно рождается тогда, когда границы еще не установлены. Мораль помнит о том, что Отчаяние ей недоступно и неподвластно; отсюда – искренняя ненависть морали к Отчаянию. Данность Очаяния предоставляет морали редкий, хотя и не единственный, шанс хоть в чем-то быть искренней, – хотя бы в ненависти. 47 Другие шансы, провоцирующие мораль на искренность, – стремление к господству и страх-за-себя, как противоположная сторона такого стремления. Иных шансов у нее нет1... *** Можно обладать моралью и можно быть погруженным в Отчаяние; мораль и Отчаяние – не противоположны друг другу, но и никогда не совпадают друг с другом, да и не могут совпасть. Отчаяние – на линии истории становления субъекта – изначально, мораль – вторична; мораль всегда приходит потом; в этом смысле Отчаяние – вне морали и, по большому счету, органически, – в морали не нуждается. Человек Отчаяния – внеморален. Обвинения его в аморальности – внешне справедливы, но ничего не меняют по существу; он – просто иной, его изначальные экзистенциальные проблемы – иные. Содержание морали – это сумма принципов; мораль рациональна, связана с деятельностью ratio; она всегда – понимание, запоминание, осмысление. Мораль формируется и передается. Она всегда коллективна и социальна. Она всегда – со-участие, соподдержка, со-вместность. Мораль скрыто ситуативна. Мораль – вне цвета, и, в этом, смысле, она лишь косвенно связана с эстетикой. Она – этична, т.е. с точки зрения эстетической, – прозрачна, пуста. 1 Великая (Изначальная) Искренность – это Искренность Любви. Мораль не содержит в себе Любви, для нее Любовь – это, скорее, цель, задача, то, чего необходимо достичь, и, в то же время, это то, что морали недостижимо; мораль – нормативна, Любовь – свободна. Любовь – это самореализующаяся попытка принять Другого таким, как он есть, таким, каким он является в пространстве свободного видения. И в этом стремлении Любовь – вне нормативности; нормы, вторгающиеся в отношения Любви, как правило, эти отношения деформируют, делают конфликтными, и даже – привязанными к прагматической конкретике, т.е. не жертвенными. Истина Любви, скорее, в действии “вопреки всему” – вопреки прагматической очевидности, вопреки традиционной рациональности, вопреки существованию норм... Также внеморальным оказывается и Прощение. Прощение – это не нормативное воздание-по-заслугам; наоборот, это действие вопреки нормам, вопреки очевидности; Прощение, как и Любовь, – несправедливо, но искренне. 48 Отчаяние – предрационально в том смысле, в каком оно есть сфера реализации мышления, оно мышлению предзадано, оно – то, в чем мышление находит себя. Отчаяние – это даже не ощущение; ощущение-Отчаяние – вторично от Отчаяния-взгляда. Отчаяние – это взгляд-в-мир. Определенный взгляд-в-мир, присущий Отчаянию, – взгляд темный, черный, сумрачный. Отчаяние – это всего лишь взгляд. И в этом контексте Отчаяние – изначально эстетично; это – исключительно эстетический феномен. И человек Отчаяния – человек эстетический. Отчаяние открывает тайну, и, опять-таки, скорее всего – тайну религиозную: эстетика предшествует этике (морали). В иных – “благополучных” – случаях это соотношение скрыто для субъективного самосознания, – скрыто так же, как скрыт изначальный смысл экзистенции, затушеванный внеличностным (хайдеггеровским) Das Man. С позиций Das Man этика (мораль) мистифицирует сознание; она как бы говорит ему: “Я – первая, я – изначальная”. Отчаяние не позволяет этическому лгать1. *** Цвет окрашивает собою мир, – мир как некое, парадоксально данное, бессодержательное Нечто; цвету безразлично то, что именно он должен окрасить собой. Цвет – изначально – вне ситуаций, и Отчаяние, соответственно, изначально – вне ситуаций. Внеситуативность Отчаяния подчиняется принципу “всегда”; в этом “всегда” оно – монотонно и постоянно. Но в монотонности всегда прослеживается ритм. Монотонность, как что-то постоянное и неизменное, в ритме обнаруживает становление этого постоянного и этого неизменного. Этика требует активности от мышления; эстетика требует активности от сознания. Сознание – больше, чем мышление; сознание, в отличие от мышления, вбирает в себя, помимо дискурсивности, еще и чувственность. Эстетика всегда содержит в себе 1 В этом отличие Отчаяния от Любви. Любовь милостлива, она позволяет все. Отчаяние – жестоко. При этом они могут – непостижимо, таинственно – совмещаться друг с другом и даже переходить друг в друга. 49 скрытую чувственность, она и есть, по сути, определенное первичное (внедискурсивное) отношение к чувственности. Эстетика глубиннее этики, соответственно, Отчаяние глубиннее морали. Глубинность – в данном случае – равна автономности: глубинное – автономно, поверхностное – зависимо. Следование морали или неследование морали никак не влияет на содержание и данность Отчаяния; факт Отчаяния делает последующее отношение к моральным нормам второстепенным. Само возникновение Отчаяния – иррационально, строго индивидуально, непередаваемо; Отчаяние – это всегда Отчаяние-водиночестве. К Отчаянию нельзя прийти, нельзя родиться в Отчаянии, ибо факт рождения нами не осознается; воспоминания о жизни – это всегда воспоминания о жизни-без-рождения. В Отчаянии можно только всевременно “быть” – быть не начиная и не заканчивая. Здесь – постоянство времени. Отчаяние бытийствует, его бытийствование указывает на обстоятельство, что мир (бытие) находится под постоянной угрозой. В связи с бытийствованиембытия-под-знаком-угрозы Отчаяние есть страдание. Истоки Отчаяния – тайна, и эта тайна не связана с миром, с бытием непосредственно; она невыводима из внутрибытийственного сущего, ее topos – за пределами бытийственного. И в этом смысле – в таких истоках – Отчаяние экстатично. Бытийствуя, Отчаяние делает экстатичным и само Бытие; оно как бы указывает: истоки Бытия – за его пределами. Страдание ничего не оправдывает и ничего не неоправдывает. Оправдывает и обвиняет мораль. Страдание – вне морали; мораль – вне страдания. Их связи всегда косвенны, т.е. неестественны, и ситуативны, т.е. условны и случайны. Связь между страданием и Отчаянием – непосредственна, безусловна и, часто, тавтологична. *** Мораль – реальность смысла. Мораль претендует на то, чтобы любой смысл – даже внешне посторонний проблематике морали – выводился из нее. Мораль стремится предопределить содержание гносеологии, онтологии, науки, той же эстетики, – со50 держание всего... В данном случае тотальность оказывается синонимичной тоталитарности. Отчаяние – вне реальности смысла; Отчаяние бессмысленно, т.е. абсурдно. Смысл всегда, так или иначе, ориентирован на некую цель, он есть ожидание и даже требование. Абсурдность, напротив, предполагает отсутствие каких-либо ожиданий. Отчаяние ничего и никого не ждет. Тем более, Отчаяние ничего и ни от кого не просит. Цвета Отчаяния (Отчаяние и Эстетика) Цвета Отчаяния – цвета ночные; как правило, это не столько Ночь как таковая, сколько – сумрак, близость Ночи, – ее присутствие, но присутствие еще скрытое, или, хотя бы, скрытое отчасти. Быть в Отчаянии – это жить в преддверии Ночи, – жить накануне того, что еще не показывает себя в полной мере, но чье дыхание уже чувствуется – одновременно отчетливо и неконкретно. Каждый цвет – на уровне непосредственного, феноменального восприятия – имеет свой вес и свой объем; Ночь давит, подавляет, – подавляет еще только грядущим своим появлением, подавляет исподволь. Непрерывность скрытого давления – депрессивность, но еще не депрессия; предчувствие и обещание, но еще – не осуществление и исполнение. Предчувствие не как Предчувствие чего-то, – это предчувствие как томление. Предчувствиечего-то связано с мышлением, оно рационально; томление иррационально, до(ир)рационально, и в этом смысле – первично. Предчувствие чего-то конкретного часто порождает тревогу; предчувствие-как-томление не менее часто оборачивается тоской. *** В монотонности своего присутствия Цвета обнаруживают собственную динамику существования. Отчаяние – монотонноритмично-динамичная Реальность Темных Цветов. Монотонность и динамичность существования таких цветовых оттенков 51 образуют особую противоречивость и со-напряженность; последнее и есть давление. “Двигаться” не означает “двигаться в определенном направлении”; выбор возможного направления движения здесь произволен, случаен, относительно скоротечен. И все же: направленность движений тяготеет к тому, чтобы быть направленностьювниз; неочевидное нерезкое падение. Движение цвета вовлекает в себя объектность. Мир движется-в-цвете, – в движении цвета. Движение – внутри, и, одновременно, – во-вне. Объектное – как бы темнеет, как бы растворяется, как бы уходит, как бы исчезает, – рушится. Рушиться – двигаться вниз. Ассоциативный ряд: двигаться вниз – падать – проваливаться – разрушаться – исчезать... Движение цвета вовлекает в себя субъектность. Субъект (субъектное) в процессе движения падает, проваливается, исчезает. Исчезновение здесь – не завершенность, не свершившееся, не то, что уже произошло, это процесс, происходящий в настоящем, совокупность моментов, осуществляющихся сейчас. Эта совокупность моментов-сейчас еще не прошла, – все еще можно остановить, но ничего не останавливается; именно потому, что существенное в мире еще не прошло, но уже проходит, оно (исчезновение) и есть бытийственная угроза. Движение всего, исчезновение всего свидетельствует о себе намеком, скрыто, ассоциативно. Движение-исчезновение и есть умирание. Тихое плавное скольжение в смерть, если смерть синонимична ничто, отсутствию. Особый способ открытияраскрытия-становления-формирования Бытия. Скольжениеускользание. Взгляд в сущее – (безразлично: в мир или в себя, во вне или во внутрь) – является взглядом-предчувствием, взглядомтомлением. Экстатическое томление как умирание, как непрерывное, устойчивое переживание процесса умирания. В этом сопереживании со смертью и есть Отчаяние. Мораль (этика) говорит о Смерти, но о ней не знает; говорить о том, о чем подлинно не знаешь, на когнитивном уровне и означает в данном случае быть моральным. На уровне онтологи52 ческом быть моральным – демонстрировать свою неспособность понять Смерть. Отчаяние знает о Смерти, знает о ней изначально, т.е. всегда, – его знание о ней есть знание-переживание, но Отчаяние не говорит. (Здесь: неспособность к речи; ненужность речи; глупость речи.) Говорить – обращаться к Другому; Отчаяние всегда – в-себе. Мораль к умиранию готовится, Отчаяние в умирании живет. Человек-в-Отчаянии – это человек, вовлеченный в экстатическое переживание умирания; такое переживание часто наивно называется страданием. Возможно, в таком переживании скрывается экзистенциальное все. Но это все оказывается падением. Парадокс Отчаяния: страдание как путь к падению, и, одновременно, непосредственная данность падения, – падения как свершающегося в режиме «здесь и сейчас» события. Отчаяние и греховность Отчаяние греховно. Греховность Отчаяния имеет онтологический характер1. Грех как моральный поступок всегда вторичен от греха онтологического, укорененного в самих основаниях природы субъекта. Реальное состояние этих оснований оказывается производным от события грехопадения; следствие грехопадения – это, в первую очередь, сущностная (онтологическая) деградация естества человека, радикальное поражение основных человеческих способностей. Онтологическая греховность – универсальна; так или иначе, она свойственна любому субъективному сознанию. Проявление этой формы греховности может быть явным и скрытым. Отрыв субъекта от собственной экзистенциальной реальности, осуществляемый силами морализирующего Das Man, затушевывает, скрывает – для самого же субъекта – факт своего изначального онтологического падения; мораль, утверждающая свою первичность в субъективном сознании относительно эстетического, тем самым не позволяет обратиться к истокам самосозна1 Онтологическое в данном случае может быть понято и как метафизическое. 53 ния, и, соответственно, растворяет факт изначального субъектного падения в действиях, свойственных настоящему времени. Мораль видит лишь внешнюю поверхностную форму греха и, абсолютизируя эту форму, тем самым, отрицает по сути форму внутреннюю. Идея о первичности морали в человеческом сознании (морализм) оборачивается фактическим сокрытием изначального греха, и такое сокрытие само по себе уже есть грех. В отрицании онтологического статуса греха происходит своеобразное его “удвоение”; подобное бегство от осознания собственного несовершенства приводит к погружению, падению в еще более серьезное по своей степени несовершенное (греховное) состояние. Морализм обнаруживает, обнажает себя именно как греховная и, соответственно, антиморальная практика; морализм – аморален. В этом – противоречивость и самоотрицание морализма, его неожиданная для себя самого готовность к духовному и экзистенциальному суициду. Провозглашая священность и незыблемость границ, сам морализм этим требованием границы преступает. Морализм – экзистенциально суицидален1. Суицидальность, в свою очередь, – это единственно возможное проявление честности морализма. *** Отчаяние есть демонстрация именно онтологической формы греховности, – демонстрация как показывание и, одновременно, как переживание. Темные цвета Отчаяния, которыми оно окрашивает мир, – цвета именно онтологические, причастные порождению; в Отчаянии онтология – внезапно и необратимо – обретает свой цвет. И этот цвет становится знаком вины: основаниепорождение сливается со стихией ночи, с темнотой сумерек, с неясностью и мраком. Онтологическая греховность в Отчаянии выражена намного более явно, интенсивно и постоянно, чем в “благополучном” сознании; и здесь – еще один вызов Отчаяния стихии Das Man. Ра1 Саморазрушающаяся стихия морализма имеет и еще одно основание: морализирующий, обвиняя, игнорирует тот факт, что он сам греховен; соответственно, морализм оборачивается грехом гордыни. 54 дикальная провокация против Das Man, перманентная война против Das Man, – война, в которой нельзя победить и именно поэтому необходимо воевать до конца, – объективный знак присутствия Отчаяния в мире и, в то же время, один из символов трагичности существования-в-Отчаянии. Отчаяние – под знаком онтологии – есть фундаментальная неспособность бегства от греха к греху через промежуточные, “невинные” стадии. Траектория становления Отчаяния не здесь и не в этом. Оно есть табу на забвение – на забвение греха. Этот запрет сопровождается ощущением боли1. *** Отчаяние переживает бытие в его ускользании, в его исчезновении, в его необратимом и постоянном движении-к-смерти. Видеть бытие определенным образом означает определенным образом бытие создавать. – Создавать и видеть – акты одного демиургического уровня. Именно эти акты и отсылают к сфере онтологии; здесь созидается Онтологическое. Видеть Бытие – проявлять себя онтологически. Отчаяние видит Бытие-в-умирании, и, соответственно, творит-в-умирании, творит Смерть. Творение Смерти есть грех. Вовлеченность в стихию Смертного и Смерти и есть греховность, – именно онтологическая греховность. Онтологическая греховность парадоксальна: изначально она есть творчество Бытия. Но сотворенное сотворяется-видится как смертное, преходящее, убегающее, текущее; Бытие ускользает, остается лишь (псевдо)бытийственный осадок. Смутное, рваное, фрагментарное воспоминание. Бытие как Космос под знаком такого видения необратимо трансформируется в Хаос; сама реальность-видения, свойственная Отчаянию, постоянно балансирует между (незавершенным, смутно видимым) образом Космоса и образом Хаоса; болезненно, непоследовательно стремясь к виде1 Признание существования онтологической формы греха никоим образом не отрицает формы греха, укорененной в повседневной человеческой практике; и, наоборот, отрицание онтологии греха рискует превратить сам дискурс о греховности в нечто бессмысленное, смутно-иррациональное. 55 нию первого, оно не менее болезненно соскальзывает к видениюощущению образа второго. Во взгляде Отчаяния Реальное становится ХаоКосмосом – Космосом-в-падении. *** Греховность никогда не есть нечто ставшее; она всегда – в процессе становления. Исчезновение (уменьшение) бытийственного предполагает становление (возрастание) онтологической греховности. В ее недрах – скрытая модель эволюции. Онтологическая греховность склонна к развитию. Это то зло, которое возрастает. Онтологическая греховность – пред(а)моральна. Ее истоки – не этические, а онто-метафизические (в том смысле, в каком Смерть – “по ту сторону добра и зла”). Онтология предшествует этике в том смысле, что онтология предшествует всякому ratio и всякой рационализации1. Онтология задает форму ratio, именно онтологическое предопределяет все формы видения. Соответственно, онтологическое глубиннее не только рационально-этического, но и эстетического; эстетическое – продукт онтологического. Погруженное в глубины субъектно-бытийственного, онтологическое обнаруживает себя как основание, – основание, обретшее себя после грехопадения. *** Онтологическая греховность изначально целостна. Ее первое (фундаментальное) проявление – Смерть-умирание Реальности как таковой, – Реальности-вообще, Реальности-в-целом. И смерть фрагментов Реальности происходит также, как происходит смерть Целого. В этом смысле – на уровне онтологии – греховность всегда последовательна. Эта греховность – логична. Возможно, это всего лишь отблеск логики Ада. *** Имеет ли Ад собственную логику? – Возможно, что именно Ад – родина любой (или – изначальной) логики. 1 Если вспомнить терминологию Мартина Хайдеггера, то онтология – это Земля, на основе которой утверждается мир (ratio и его производные). 56 *** Соскальзывая в мутный поток текучести-исчезновенияумирания, отказываясь, или, точнее, – не имея способности увидеть в Бытии нечто иное, кроме процессов распада, абсолютизируя эти процессы, Отчаяние, тем самым, абсолютизирует онтологическую греховность. Оно видит мир так, что в этом мире не остается возможности для преодоления греха. И в этом – главный грех самого Отчаяния. *** Видя мир умирающим, Отчаяние замыкает Реальность, включающую в себя и мир, и субъекта, подчиненного Отчаянию, границами конечности; сама бесконечность отныне – это всего лишь постоянство-регулярность исчезновения-умирания; бесконечность вводится во внутреннее Мира и замыкается этим внутренним, получая, тем самым, негативное, разрушающее, демоническое значение. Отчаяние демонизирует Реальность. Реальным и действительно сущим Ликом реальности становится Смерть – маска, которую носит – отныне метафизическое – зло. В такой реальности личность не может быть свободной; Отчаяние и никогда не говорило о свободе: свобода – это не его слово. В демоническом мире не существует свободы; в демоническом мире существует охваченность...; охваченность чем-то как подчиненность чему-то, растворенность в чем-то, маниакальная озабоченность чем-то, привязанность к чему-то... самоотчуждение... Отчаяние гремит цепями, приковывающими его к собственным видениям... *** Мир Отчаяния: иррациональность происхождения – постоянство умирания (укорененность в онтологической греховности) – невозможность искупления – имплицитная погруженность в конечное – (демоническая, иррациональная) несвобода – и (все же, вопреки всему...) героическая попытка сохранить исчезаю- 57 щее, искренность видения. Попытка Спасения-в-постоянствепадения1. Отчаяние и вина Отчаяние – это непрерывное существование-осуществление вины; Отчаяние виновно. Вина рождается где-то на стыке онтологического греха, страха перед конечностью, действием демонической несвободы и стремлением к Спасению. При этом ни один из этих элементов не ответственен за формирование вины в полной мере; каждый из них соучаствует в формировании вины, но, в то же время, у вины есть особый, не поддающийся рефлексии исток. В этом смысле вина – всегда terra incognita, вещь-всебе, – то, что изначально обретается вне всякого дискурса. Происхождение вины – иррационально. Нельзя быть изначально виновным за конкретное что-то. В этом смысле вина предшествует деянию; деяние лишь конкретизирует вину, наполняет ее ситуативным содержанием, делает само чувство вины предельно отчетливым, но, тем самым, деяние скрывает реальные – онтологические – истоки вины. Онтология, не знающая дискурсивности, здесь воплощается в конкретном дискурсевоспоминании, случайном и неполном. Случайность превращается в абсурдный символ Космического. Частное пытается указывать на всеобщее, попутно присваивая себе право говорить от его имени. Виновность Отчаяния – это изначально виновность онтологическая; ее topos созвучен topos’у онтологической греховности. Она есть, существует в изначальной независимости от конкретного действия. Она дана прежде действия. Соответственно, онтологическая вина – пред(а)моральна. Онтологическая, иррациональная вина стремится к действию; самоконкретизация вины в конкретном деянии устраняет 1 Падение не участь только Отчаяния; но также, как Отчаяние более четко – в сравнении с неотчаявшимся сознанием – подчеркивает очевидность присутствия онтологической греховности в человеке, также более четко оно демонстрирует и факт падшести человека. 58 элемент неопределенности в сознании Отчаяния. По своему деформируя чувство виновности, делая его плоским, неуниверсальным, привязанным к ограниченной группе событий, вина-за-чтото исключает из себя особый элемент мучительности, свойственный, присущий всякой неопределенности подобного рода, – неопределенности депрессивной, темной. Онтологическая вина и есть действительный субъект Отчаяния. *** Онтологическая вина не есть феномен психологический; это феномен духовный, – духовный в том смысле, в каком дух есть единство сознания и телесности. Являясь формой жизни духа, вина обладает плотью. Вина реальна. И эта реальность вины снимает противоположность между идеальным и материальным, сознательным и телесным; негативным образом вина формирует бытие субъекта как изначальную целостность, находящуюся за пределами методологической оппозиции “сознание – тело”. Онтологическая вина не нуждается в подобных оппозициях. Так же, как она не нуждается и в какой-либо методологии. В ритмике самоосуществления вины субъект не имеет сознания (как чего-то изолированного) и субъект не имеет тела; субъект имеет дух, субъект есть дух – негативный, затемненный, но единый. Дух одновременно есть самоосознающая реальность и реальность телесная, физическая; онтологическая вина – это единство самосознания-самоощущения; последнее проявляет ее как боль. Боль выявляет в жизни духа болезнь. Сознание-Отчаяние – это духовно больное сознание. Но, опять-таки, именно болезненность как форма самопроявления онтологической вины позволяет (требует) этому сознанию быть глубинно (изначально) искренним. *** Вина задает ритм жизни Отчаяния. Самопроявление вины циклично и связано с аритмией. – Неровный ритм саморепрезентации, загнанный в круг. – В круг загнано и сознание отчаивающегося. Логика круга в данном случае – это логика приговора. 59 Отчаяние-вина, фиксируя, с одной стороны, неизбежность и тотальность умирания-исчезновения Реальности, с другой стороны, не оставляет самому отчаивающемуся какой-либо экзистенциальной надежды на Спасение. Отчаяние-Вина самоприговаривает себя; мистическая эстетика Отчаяния – это эстетика, наполненная видениями ада. Отчаяние не видит для себя иного исхода. Погружаясь в самоощущение вины, Отчаяние – и в этом еще один парадокс его существования, – стремится эту вину усилить; оно нуждается в абсолютной однозначности решения по поводу собственной духовной (космической) судьбы. Чувствуя-понимая, что Спасение не заслужено, логикой своих последующих действий оно как бы дополнительно убеждает в незаслуженности и невозможности такого Спасения1. Подчиняясь такой логике, Отчаяние провоцирует себя на действия, которые объективно будут усиливать чувство вины. Возможно, дополняя их чувством тревоги и страха. – Отчаяние всегда в той или иной степени тревожно. – Онтологическая виновность Отчаяния нуждается в дополнении себя виновностью моральной. Чувство вины претендует на полное господство в сознании. В данном случае Отчаяние вторгается в сферу морали, но это вторжение имеет претензию на деконструктивность: сталкиваясь с моральной проблематикой, Отчаяние всегда имеет возможность (угрозу) подчеркнуть собственную а(анти)моральность. Оно жаждет греховности – еще один показатель болезни духа – для достижения окончательной, негативной определенности по поводу собственной судьбы. По сути, в такой жажде оно всего лишь последовательно: та судьба, которая видится им как нечто, присущее миру, требуется им и по отношению к себе. Если мир смертен, то и (о)сознание Отчаяния также должно быть смертным. Отчаяние позволяет себе быть справедливым2. 1 Грех гордыни Отчаяния: отождествление незаслуженности и невозможности Спасения, во-первых; и признание собственной точки зрения по этому вопросу с истиной – с действительным решением Бога, во-вторых. 2 Опять-таки, что такое справедливость, Отчаяние рискует решить самостоятельно. 60 Онтологическая вина, формируя субъекта как целостность духа, влечет этот дух к конечности, к смертности. Создавая, творя субъекта, она его, в итоге, разрушает. Отчаяние и одиночество (фантазм) Отчаяние существует в одиночестве; Отчаяние погружено в одиночество; одиночество – внутренняя стихия существования Отчаяния, некий естественный, хотя и внешний, фон его самореализации. Вне одиночества Отчаяния не существует, хотя существует одиночество вне Отчаяния. Исходя из глубин индивидуального сознания, Отчаяние никогда не будет доступно пониманию Другого. Отчаяние не знает Других. Оно не склонно к коммуникации. Не открывая себя (или будучи неспособным себя открыть), оно оказывается вне восприятия со стороны Другого, и сам Другой по сути также оказывается вне его восприятия. Странность данной позиции – в том, что Отчаяние ориентируется на Другого, претендует на Другого, оно склонно говорить о себе, и его речь порой бывает весьма настойчивой, громкой; но между ним и Другим – дистанция; Другой располагается всего лишь на линии горизонта Отчаяния, и эта линия – в убегающем-самоотодвигающемся движении. Горизонт может становиться ближе, но никогда не исчезает. Именно некоммуникативность Отчаяния делает его, порой, навязчивым с точки зрения Другого. Навязчивость в данном случае звучит как требование к Другому, – требование признания смысла там, где Другой его не распознает или, по крайней мере, распознает по-другому, не так, как требуется. Дистанция между субъектом Отчаяния и Другим – дистанция пропасти. Эта пропасть – следствие-проявление разностей способов существования: наличия Отчаяния и его отсутствия. Это та граница между реальностями, которую нельзя пересечь и, тем самым, отменить. Граница – не как линия, а как стена; не внутренняя условность, а внешний предел. Такая же дистанция существует и между Отчаянием и Отчаянием. – Т.к. полная, действительная коммуникация и здесь ока61 зывается невозможной – Отчаяние предельно индивидуализировано в конкретике своих проявлений, поэтому между двумя отчаявшимися сознаниями возникает все та же стена-пропасть. И, как следствие, одиночество получает еще одну возможность себя высказать. *** Экзистенциал “одиночество” Отчаяние осознает-ощущает, “читает” по-своему. Одиночество-в-Отчаянии – это некое особое одиночество, и его главная особость – в экстатическом характере самопроявления. Ориентируясь на самоустранение, на движение на встречу с Другим, – на ирреальную встречу с собственным горизонтом, оно достигает все большей степени самоутверждения. Одиночество самоутверждается в попытке себя разрушить. Здесь: каждый новый шаг – новое подтверждение невозможности дойти. Здесь же: фантазматичность коммуникативных интенций Отчаяния. Экстатичность всегда агрессивна. Агрессия – одна из эстетических форм экстатического. Одиночество-в-Отчаянии – одна из имманентных форм агрессии. Отчаяние-в-одиночестве – стиль жизни-в-агрессии. Атака – единственная эстетическая форма самоосуществления Реальности-в-Отчаянии. Особенность Одиночества-в-Отчаянии – постоянство чувства утраты. Одиночество-в-Отчаянии не является всего лишь некой дистанцией непонимания между субъектами или некой смысловой непроницаемостью-для-другого, как следует из онтологической интерпретации этого феномена, свойственного германо-французскому экзистенциализму1; в данном случае Одиночество, скорее, сливается с ницшеанским понятием покинутости, но переживается предельно остро, предельно трагично. Одиночество обретает плоть; смысл как цепочка понятий воплощается в потоке непосредственных переживаний, благодаря чему смысл становится миром, – миром, существующим под знаком негативности. 1 Например, противоположность “Я-для-себя” и “Я-для-другого” в “Бытии и Ничто” Жана-Поля Сартра. 62 Одиночество-в-Отчаянии – это непрерывнность (переживание, фиксация) утраты; утрата – процесс, постоянно реализующийся в Сейчас. Это негативное становление – становление Ничто. Отчаяние теряет здесь и сейчас, Отчаяние здесь и сейчас теряет все. Это тотальная непрерывность потерь. Потери оборачиваются болью. Одиночество-в-Отчаянии – это страдание; непрерывность страдания, становление страдания, замкнутость в страдании, привыкание к страданию. Это Смерть, надевающая на себя маску Реальности, незаконно овладевающая формой (телом) Реальности. Одиночество-в-Отчаянии – свидетель умирания. Все, кто есть рядом, – все умрут. Кто будет хоронить кого? Кто умрет раньше? Кто позже? Если все смертны, то перед ликом вечности все уже мертвы. Вопросы теряют смысл. Одиночество-в-Отчаянии – апокалиптично; приговор, увиденный им, – последователен и, безусловно, негативен для всех. *** Пессимистический характер самоосуществления Отчаяния всегда ставит его перед определенным экзистенциальным выбором. Отчаяние, неспособное смириться с постоянством ускользания бытия и вынужденное постоянно это ускользание фиксировать, может, в итоге, разрушить само сознание своего носителя – субъекта Отчаяния. Как следствие: тяжелые формы депрессии, разрушение самой структуры ratio, отказ видеть мир в его умопостигаемых, рациональных формах, фрагментаризация реальности, – распад ее на хаос дискретных смысловых фрагментов, высокая степень тревожности и страха – бегство-в-болезнь. Безумие. Безумие Гѐльдерлина. Безумие Ницше. Безумие палаты № 6. Никакой романтики и никакой поэтики в итоге; чистая нейрофизиология в предельно конкретных проявлениях. *** Другой выбор, возможный для сознания, погруженного в Отчаяние, – выбор суицидальный. Свидригайлов и Кириллов – у Достоевского – такой выбор сделали, пусть и по-разному обосно63 вав его правильность1. С точки зрения охваченности настроениями суицидальности такой выбор либо устраняет все проблемы Отчаяния, либо доводит чувство вины до максимальной степени экстатичности, а возможность какого-либо позитивного решения, – того, что на языке религии часто звучит как Божественное прощение, – делает – со своей точки зрения – окончательно невозможной2. Суицид – при всех сопутствующих ему коннотациях – это радикальный отказ от Прощения. И он же – радикальное поражение. *** Бегство-в-фантазм – еще один выбор Одиночества-вОтчании. Выбор – изначально компромиссный, погружающий сознание в topos “между” – между Реальным и Ирреальным, Бытием и Небытием, действительным и недействительным, Личностью и ее образом, неболезнью и болезнью. Фантазм – это создание принципиально иной – внеобъективной реальности, пребывающей в сфере субъективного; фантазм – реализация воображения, – способности, превратившейся в искусство. Здесь искусство обнаруживает один из своих существеннейших истоков – стремление к забвению. – Забвение как умолчание, как переиначивание, как выдвижение на первый план чего-то иного и погружение в это иное, как созидание нового на месте изначального. Но, в то же время, фантазм никогда не ограничивается исключительно субъективным. Фантазм питается опытом объективного, но, при этом, выступает по отношению к объективному как сила принуждения и разрушения. Фантазм редуцирует объективность к тому состоянию, которым она не обладает сейчас, и – в большинстве случаев такого принуждения – не может обладать в принципе. При этом фантазм в самом наличном бытии выделяет лишь строго определенные смысловые компоненты. Для фан1 Выбор Кириллова – выбор нигилистический и богоборческий; но нигилизм здесь скорее есть нечто формальное. Нигилизм порождает ряд конкретных идей в сознании Кириллова, но сама структура его личности, эмоциональный пафос – это, скорее, по своему типу, нечто религиозное, иррациональное в своей основе. 2 Здесь – опять проявление “кризиса веры”, свойственного Отчаянию. 64 тазма важным является лишь только то, что ему не противоречит, но к таким элементам наличного (объективного) бытия фантазм относится предельно серьезно. – Фантазм «выплескивает» себя во внешний мир, и, благодаря такому выплеску, и занимает онтологическую позицию «между». *** Мир фантазма – мир, в котором все всегда живы; мир свободы, не требующий ограничений; мир, в котором зло преодолено или преодолевается; мир, наполненный светом, ясностью, прозрачностью истины. Но внешний взгляд, брошенный на данную картину мира, неизбежно обнаруживает ее хрупкость и условность. – Фантазм отрицает естественные, онтологические параметры человеческого существования, – то, что в полной мере может быть названо действительно объективным. И в столкновении с такой объективностью, – в столкновении, которое неизбежно хотя бы вследствие конечности человеческого существования, – фантазм терпит радикальное поражение. В финальной, эсхатологической перспективе человеческого существования мир, сотворенный фантазмом, – это мир, обреченный на разрушение; финал фантазма – всегда катастрофа. Внутренний, «ироничный» парадокс фантазма: реальность, утверждающая бессмертие, должна умереть. Отчаяние и религиозная вера Когда звучит утверждение, что подлинная религиозная вера способна преодолеть Отчаяние, главный вопрос, возникающий в качестве ответной реакции, это вопрос: от имени кого или чего данное утверждение озвучивается? Что эта за сила, берущая на себя право определять, что является подлинным, а что не подлинным в сфере веры? По сути, подобная речь присваивает себе право говорить и от имени веры, и от имени Отчаяния… Вера – это специфический способ открытости сознания миру; способность видеть мир особым образом. Такая открытость 65 не обладает саморефлексией, если понимать под последней интровертный интенциональный вектор сознания. Рефлексия веры – фатально экстравертна; в поле ее зрения попадают объекты и процессы, присущие внешней реальности. Соответственно, и вопрос о подлинности веры самой верой поставлен быть не может. Вера либо есть, либо ее нет. Но если вера есть, то она всегда есть подлинная вера. Когда же становится актуальным вопрос о подлинности веры или о силе веры, тогда от имени веры начинает говорить мораль, а сама религия в этот момент оказывается сведенной к этике1. Мораль называет подлинной верой ту, которая ей удобна, ту, которую можно взять под свой контроль. И тезис о том, что Отчаяние может быть побеждено верой, это всего лишь очередная иллюзия, порожденная моралью, – иллюзия, сутью которой оказывается стремление к господству и тотальному контролю. В обоих случаях – и в отношении к вере, и в отношении к Отчанию, – мораль, как всегда, врет. *** Уничтожает ли вера как таковая – вера как простая данность – состояние Отчаяния? – Нет. Здесь границы возможностей веры2. И мировоззрения Мартина Лютера и Блеза Паскаля демонстрируют возможность сосуществования веры и Отчаяния предельно очевидным образом. Безусловно, вера способна повлиять – локальным образом – на Отчаяние, ослабить интенсивность проявления исходящих от него импульсов. Вера может указать Отчаянию на относительность того образа мира, который возник под влиянием Отчаяния. Но «эффективность» такого указания не всегда очевидна и всегда 1 Эта тема в русской философии была блестяще проанализирована Л.И. Шестовым. 2 Не есть ли Отчаяние – вообще точка пересечения границ ? – Границ понимания, границ морали, границ объективного смысла, границ субъективности и ее возможностей? Не в выявлении ли ограниченности человеческого – сам смысл явления Отчаяния миру? Смысл, ни к чему не обязывающий, и потому – с точки зрения человеческой – бессмысленный. 66 не гарантирована. – В рамках подобного взаимодействия между верой и Отчаянием отнюдь не вера выступает главной силой. Чаще бывает наоборот. И если вера оказывается неспособной самим фактом своего наличия устранить Отчаяние, то присутствие последнего рядом с верой – отнюдь не безобидно для нее. Отчаяние втягивает в свою орбиту все, подчиняя его стихии разрушения. Почему в этом случае для веры должно быть сделано исключение? Отчаяние обнажает хрупкость и смертность религиозной веры и, тем самым, демонстрирует органичную связь этого феномена с изначальными, онтологическими основаниями человеческого существования. И в этом столкновении Отчаяния и веры вера борется отнюдь не за то, чтобы уничтожить Отчаяние; главной ставкой в этой борьбе оказывается существование самой веры. В этом конфликте вера борется исключительно за то, чтобы «остаться в живых». Все остальные цели и задачи теряют для нее свою актуальность. Но подобная ситуация религиозной веры естественна; мир каких-либо гарантий, например, гарантий собственного существования, ей, безусловно, чужд. И когда субъект начинает говорить о некой силе или подлинности веры, то такая речь – это знак того, что вера свою борьбу за жизнь уже проиграла. – Мораль в полной мере может обладать только лишь мертвым. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Отчаяние предельно четко указывает на иррациональность оснований человеческого существования. Иррациональность для разума оборачивается хаотичностью и парадоксальностью; иррациональность не боится противоречий и, более того, она вообще не знает, что такое противоречие. Состояние Отчаяния может длиться вплоть до последних мгновений жизни человека и под знаком именно такой перспективы этот текст и был написан. Но Отчаяние может и внезапно исчезнуть – столь же необъяснимым и спонтанным образом, как 67 и возникло. – Длительность Отчаяния непредсказуема и не подчиняется нормативным схемам. Это стихия чистой случайности, где под маской случая скрывается все то же иррациональное. В конце концов, все самое главное из того, что происходит в человеческой жизни, – случайно. – Случайным является факт рождения, случайными оказываются обстоятельства личностного становления, случайность предопределяет характер человеческих, межличностных отношений, и время, место и обстоятельства смерти – тоже случайны. В этом контексте иррациональность присутствия Отчаяния в человеческой жизни не является каким-либо исключением. – Отчаяние случайно (иррационально) возникает, и точно так же (случайно) оно может уйти. Чтобы затем неожиданно вернуться. Или не вернуться. – Единственный, кто отсутствует в этом процессе, – это сам субъект, если понимать под последним некую силу, способную самостоятельно творить свое собственное существование. Бессмысленно бороться с Отчаянием, еще бессмысленнее сводить его к наукообразному термину «депрессия»; Отчаяние можно только принять и попытаться прожить вместе с ним. И в этой ситуации – по большому счету – нет ничего редкого, уникального. Подавляющее большинство элементов человеческого существования приходят в человеческую жизнь, не спрашивая на то какого-либо разрешения. Сам мир как пространство жизни раскрывается перед сознанием живущего именно таким – внезапным и безапелляционным – способом. Жизнь регулярно подсказывает субъекту – как правило, исподволь, в «режиме шѐпота», что именно в том главном, в чем она проявляется, от самого субъекта, по сути, ничего не зависит… И Отчаяние здесь – отнюдь не исключение1. В контексте длительности существования Отчаяние – это все та же жизнь и все тот же мир, пусть и прожитые особым, предельно неблагополучным – с точки зрения внешнего, отстраненного наблюдателя – образом. 1 Один из краеугольных камней учения Аврелия Августина – учение об иррациональности Благодати. Наверное, такое понимание Благодати может быть распространено и на феномен Отчаяния, хотя по своему содержанию Благодать и Отчаяние противоположны друг другу. 68 Дискурс смерти Смерть – универсальный (всеисторический, внеличностный) феномен; тема смерти – всегда актуальна. Ее присутствие – зримое или незримое – ощущается в каждом личностном сознании, в мироощущении любой культурно-исторической эпохи. Это постоянство актуальности самой темы указывает на то, что смерть есть проблема – для любой культуры и, соответственно, для любого индивидуального сознания. *** Актуализация этой темы может быть относительно редким, внезапным и катастрофичным для самого актуализирующего; агрессивный, невытесняемый, болезненно отчетливый образ вторгается в устойчивую, стабильную до этого момента картину мира и взрывает ее, поражая сознание своей бессмысленностью и, в то же время, предельной реалистичностью. – Метаморфоза, отдающаяся в последующем существовании тоской, тревогой, болезнью. Тема смерти может звучать в сознании тихо, фоновым образом – подобно некой привычной, но отдаленно существующей мелодии; в этой отдаленности присутствия сам образ смерти окостеневает, блекнет, но не утрачивается. Он – где-то далеко на линии горизонта, – явленный, но не отчетливый, присутствующий, но не действующий, существующий, но не навязывающий себя. В таком признании-дистанцировании феномена проявляет себя своеобразное вытеснение, своеобразное бегство-от-..., сопровождающееся, как правило, погружением субъективного сознания в мир объектов и последующим растворением его в этом мире: Das man вместо existentia, объективация вместо личностного самосознания. И тема смерти может звучать в сознании постоянно. Сознание обращается к ней, творит – внутри ее тематического (смыслового) пространства – новые смыслы, своеобразно культивирует ее. В этом случае обращение к тематике смерти становится своеобразной игрой – не обязательно экзистенциальной, но и не все69 гда формальной. В этом случае тема смерти нужна – нужна самому сознанию, к ней обращающемуся; она – элемент внутреннего диалога, условие становления самосознания, конструктивная сила, формирующая образ реальности. Есть исторические эпохи о смерти долго молчащие, но внезапно о ней проговаривающиеся, и такая проговорка может оказаться их собственным концом, финалом, гибелью определенного эстетического стиля, их конституирующего. Таковы новоевропейские XVII–XVIII вв.: от Декарта до Канта. Есть эпохи о смерти знающие, но думающие о ней отдаленно, неконкретно, поверхностно; здесь знание подобно (полу)умолчанию, (полу)сокрытию, и это полу- позволяет избегать серьезных экзистенциальных потрясений, порой ценой утраты самой экзистенции и погружения собственного эпохального “Я” в самомистифицирующие иллюзии. Возможно, таковы все европейские Возрождения – от Каролингов до Медичи. И есть эпохи со смертью играющие, о смерти грезящие, со смертью говорящие и – хотя бы уже в силу этого – от смерти зависящие. Кажется, наша эпоха относится именно к ним. 1 Что такое смерть? – Событие, о котором не знает никто. Никто из живущих. Для каждого живущего Я сейчас смерть неизвестна. В границах культурного пространства смерть – эмпирически непознаваемый феномен. Умирающий размыкает пространство культуры, неизвестным, пока непознаваемым для нас образом он выходит (уходит) в нечто, что по отношению к миру культуры смутно конституируется как Иное. Культура – всегда по эту сторону; Иное – всегда по ту. Культура – всегда здесь, Иное – всегда там. Здесь – звучание речи; там – молчание. Молчание – фон речи. Откуда возникает уверенность в том, что мышление есть неотъемлемый атрибут события умирания? Почему умирающий обязательно должен мыслить? Не может ли само переживание смерти не столько мыслиться, сколько видеться? Или смерть являет себя как-то еще – вне мысли и вне образа? Неким неизвест70 ным-непредсказуемым способом? И если видение смерти (или что-то еще) заслоняет собою мышление о смерти, можно ли говорить о том, что понимание феномена смерти вообще возможно? Или смерть – тот феномен, который лишь впервые (и, может быть, всего однажды) обнажает действительную данность иррационального? Смерть как синоним принципиально непонимаемого? Как то, что вообще находится вне понимания, вне мышления? Культура, нахождение-Здесь, стремящееся заглянуть в ИноеТам, проецирует этому Иному собственные рационалистические аксиомы, превращающиеся в процессе такого проецирования в предрассудки. Мышление-Здесь готово смириться с тем, что смерть есть, оно в итоге смиряется с тем, что оно само однажды умрет, исчезнет, растает; но, соглашаясь с неизбежностью собственного исчезновения, оно не готово признать (примириться) с обстоятельством, относительно события самоисчезновения – акцидентальным, – с тем, что понимание феномена смерти может оказаться вообще невозможным. Умереть оказывается легче, чем не понять. Эмпирическое незнание-непонимание-непостижение Смерти – граница возможностей мысли. Предел. Закрытая дверь, делающая дальнейшее продвижение по лабиринту смыслов, невозможным. Поражение мысли порождает фрустрацию. Постоянство актуализации тематики смерти обнажает склонность к погружению в депрессию. *** Ненаполненность слова “смерть” конкретными эмпирическими содержаниями превращает его в “пустое понятие” – в некую точку смыслового пространства, главной характеристикой которого оказывается термин “неконкретное”. Неконкретное, в итоге, растворяется в Отсутствии смысла, превращается в бессмысленное. Такая смысловая ненаполненность-неконкретностьбессмысленность термина делает само его использование провокационным. Само упоминание имени смерти есть провокация. (Это провокация, прежде всего, по отношению к теоретическому (строгому) мышлению, но, воздействуя на сферу теоретического, она порождает отзвуки и в сфере экзистенциального.) 71 Провокационность речи-о-смерти – в ее следствиях: в неявном погружении мышления в поток дерационализации. Мысль, стремящаяся выразить некое содержание, лишь имитирует успешность собственного намерения; говоря о чем-то, она в действительности не говорит ни о чем. Высказывание “смерть есть нечто (конкретное)” фатальным образом превращает дерационализацию-обессмысливание в судьбу дискурса. *** Рациональность мышления – при всем многообразии пониманий данного словосочетания предполагает наличие психологического измерения: рациональное мышление есть мышление отчетливое, т.е. осознающее смысл используемых понятий. Такая отчетливая ясность мышления реализует себя в особой интенсивности движения мысли, – в особой энергийной среде рожденияпроявления смысла, и может подтвердить (продемонстрировать) себя в воспроизведении чѐтких определений тех понятий, которыми она пользуется. Слово “смерть”, используемое в качестве обозначения чегото, что обеспечено конкретным эмпирическим содержанием, конкретным смыслом (“смерть есть нечто”), в действительности ничем подобным не обеспечено: речь-о-смерти – внеэмпирична; ее эмпиризм – лишь наблюдение за конвульсиями тела некоего Другого, – социально-социологический взгляд, взгляд со стороны, который ничего не говорит о реальном внутреннем переживании-содержании феномена смерти. Всякое указание на содержательную сторону события смерти – (само)мистификация, иллюзия-видимость знания, – принципиальная неясность смысла феномена, выдающая себя за свою противоположность. Мы говорим о смерти так, как будто мы что-то знаем о ней. В действительности мышление лишь проговаривает слово, отказываясь – как правило, на уровне автоматизма, – задумываться о том, имеет ли оно реальный смысл. Проговаривая слово “смерть”, мышление ускоряется, “скользит”, перепрыгивает от него к новым смысловым элементам, двигается дальше по цепи смысловых значений так, как будто все звенья этой цепи содержательно сцеплены, свя72 заны друг с другом, – так, как будто каждое предшествующее смысловое звено обосновывает существование последующего, – вне всяких разрывов и несоответствий. Но высказывание о смерти произнесено, и разрыв, тем самым, произошел: вопреки желанию сознания не замечать этого. Дерационализация мышления здесь – в возникновении своеобразного автоматизма воспроизведения слова, – автоматизма, игнорирующего вопрос о смысле, – автоматизма, целью которого оказывается: “озвучить”, но не “понять”. Автоматизм как способ произведения “пустых” понятий, – звучаний, лишенных четкого смысла. *** Разрывы в смысловых цепочках несколько по-новому актуализируют так и не решенную до сих пор старую гносеологическую проблему: если из смысловой цепи выпадает одно звено, дерационализируется ли при этом вся смысловая цепь? И если дерационализация происходит, то в каком объеме и в какой степени? Где вообще проходят границы, отделяющие рациональное от нерационального? Возможно ли вообще “рациональное мышление” в таком случае? Возможно ли “чистое рациональное мышление” как таковое? *** Автоматичность мышления соотносится с автоматизмом осуществления самосознания. Самосознание Я погружается в сферу неотчетливости, полу- или не-фиксируемости; при этом само субъектное Я оказывается перед перспективой (относительного) саморастворения, самораспыления в потоке воспроизводимых мышлением смысловых образов. (Автоматическое) мышление может нести такую же угрозу существованию Я, как и отсутствие мышления; мышление может сделать субъектное Я исчезнувшим. Дерационализация мысли – впадение в неотчетливое, неконкретное, пустое, бессмысленное и неосмысливаемое, – вводит в жизнь сознания особую энергийную интенсивность, описание которой, скорее, возможно посредством использования образов и метафор, нежели при помощи строгих, логически выверенных понятий: 73 “мерцание”, “сумеречность”, “смутность”, “(само)забвение”... – И множество других вариаций, число которых стремится к бесконечности… – В данном случае мы имеем дело в большей степени с эстетикой сновидения, транса, медитации, погружения в иллюзорное, – с эстетикой Ночи, противоположной эстетике Дня с его ясностью, отчетливостью и понятийной однозначностью. Когда высказывание “смерть есть нечто (конкретное)” осуществлено и, следовательно, дерационализирующий разрыв в цепи смысловых связей произошел, мышление неизбежно соскальзывает в сферу неопределенности / сферу транса, неизбежно оказывается на грани между явью и сном, и чем чаще это высказывание произносится, тем больше оно склонно эту грань переступить, выбрав между двумя реальностями реальность ночную, реальность иллюзии. Даже говоря о смерти Другого, мысль (самосознание) действует против себя самой; в речи об исчезновении Другого в итоге исчезает само говорящее Я. Само слово “смерть” оказывается своеобразным призывом со стороны Иного. Иное требует, зовет. Ответом на этот зов оказывается звучание, внешне имитирующее речь, но по своей внутренней сути являющееся молчанием. Речь об Ином, в итоге, приводит к своеобразной, дерационализирующей трансформации самой этой речи. *** Речь-в-состоянии-сновидения балансирует между двумя полюсами: полюсом бреда и полюсом пророчества. В процессе такого движения мысль всегда рискует полностью осуществиться в одном из них и, тем самым, окончательно исчезнуть. Если смерть – это Ничто, то прикосновение к такому Ничто уничтожает. 2 Пустое смысловое пространство, скрывающееся за именем того или иного слова, не бывает пустым всегда. В это пространство вторгаются другие смысловые потоки, оно заполняется эти74 ми потоками и, в итоге, начинает указывать – как правило, на ассоциативном уровне, – на новые, неявные смыслы. Трансформируясь, перерождаясь, это пространство впадает в стихию релятивизма. Так, например, под словом-вывеской “смерть” могут скрываться концептуальные модели “перехода в иную (высшую) реальность” (религиозно-мистический дискурс), “ощущения тревоги” (экзистенциалистский дискурс), “вытеснения первичных бессознательных позывов и актуализации комплекса вины” (психоаналитический дискурс), “одиночества и утраты” (романтический дискурс) и т.д. В любом случае слово “смерть” начинает указывать на нечто иное по отношению к себе, и в таком указании оно неизбежно символизируется. Символизация – неизбежность в “жизни” “пустого пространства”; каково будет содержание этого символа – результат случайного стечения обстоятельств времени, места и особенности индивидуальных психологических свойств субъекта – специфики конкретного образа DaSein (М. Хайдеггер), но само движение в сторону превращения простого высказывания “смерть есть нечто” в высказывание символическое – представляется неотвратимым: (смысловая) пустота недолговечна. *** Символизация слова “смерть” означает, что это слово обретает “второе дно” – некий подводный смысл, предельно действенный, актуальный, активно участвующий в последующем движении мысли, но при этом обладающий характером сокрытости: он функционирует под чужим именем. Такой способ существования “второго смысла” может не осознаваться и, как правило, не осознается самим субъектом; именно поэтому такой способ существования этого смысла нельзя назвать рациональным. Данная смысловая реальность оказывается продуктом дерационализации, следствием разрыва смысловых цепочек, осуществленного благодаря использованию “пустого понятия”, “пустого смыслового высказывания”. В этом контексте высказывание “смерть есть нечто” выполняет функцию анти-концепта. Оно оказывается универсальным негативным (пустым в смысловом отношении) регулятором 75 смыслового пространства, существующего в сознании субъекта. Смысл негативности в данном случае сводится именно к дерационализации этого пространства; разрыв смысловых цепочек и создает те швы в плоскости мышления, сквозь которые проявляются-просачиваются неявные, внешне скрытые, “подпочвенные” смысловые содержания. Не фиксируемый сознанием разрыв смысловых цепей, происходящий при сохранении внешней видимости их целостности, обнажает зазор между двумя планами существования: сквозь непосредственно высказанное, представляющее собою образ действительности, на “поверхность” сознания выходит то, что может быть с определенной долей риска быть названо ЖЕЛАНИЕМ. Именно Желание делает символизацию “пустого смыслового пространства” осуществленной, и именно ради Желания данная символизация осуществляется. Единство сил Желания оказывается действительной фундаментальной силой сознания, именно эта сила формирует вектор мышления (или – по крайней мере, активно соучаствует в этом формировании), она же обеспечивает единство внутреннего смыслового мира сознания – вопреки всем смысловым несоответствиям, противоречиям и разрывам, свойственным этому миру. Это то становящееся, для которого любое ставшеесуществующее, обозначаемое тем или иным понятием, оказывается лишь своеобразной декорацией, скрывающейгарантирующей существование Желания и, тем самым, сохраняющей-создающей условия (предпосылки) для его осуществления. *** Знак (слово, понятие) Смерти, стремясь наполниться конкретными (псевдо)эмпирическими содержаниями и по мере (псевдо)осуществления такой наполненности, превращается в символ; тем самым, “Смерть” начинает указывать на нечто противоположное себе. Символ Смерти оказывается неявным образом связан с миром Желания, т.е. с реальностью Жизни. Манипулируя символом “Смерти”, Жизнь утверждает себя в проектировании новых жизненных горизонтов, открывающихся перед субъектным Я в процессе осуществления мысли. Мысль, манипу76 лируя смыслом прекращения существования, удлиняет перспективу видения этого существования в будущем, проецирует определѐнный сценарий осуществления существования в будущее. Формальный предел существования оказывается – парадоксальным образом – знаком-возможностью дальнейшей длительности существования; знак Смерти становится частью инструментального арсенала Жизни. Смерть указывает (скрыто, неявно, таинственно, подпольно) на Жизнь; с другой стороны, Жизнь именно под знаком Смерти получает особый, более интенсивно выраженный стимул для собственной самореализации. Смерть оказывается маской Жизни, формой наполненности Жизни; и так же, как маска зависит от своего носителя, так и тот, кто одевает маску, так или иначе вынужден считаться с ней. 3 Разрыв рациональных связей внутри пространства мысли, – разрыв, осуществляющийся в процессе попытки конкретизировать представление о смерти, выявляет некую внутреннюю реальность сознания, относительно которой рационально выверенное мышление оказывается чем-то поверхностным. Желание сочится сквозь швы пространства мысли, Желание приходит (вторгается) в это пространство из глубины. Эта глубинность topos’а Желания превращает линию разрыва (шов) на плоскости пространства мысли в трещину; реальность сознания обретает объем, глубину, плотность, обретает формы некой телесности. Обнажение зазора между непосредственно высказываемым смыслом – плоскостью-пространством мысли, и Желанием, скрыто присутствующим “под” этой плоскостью, делает реальность сознания объемной. *** Манипулирование символом Смерти, – манипулирование, осуществляемое силами Желания, дерреализует феномен смерти; превращая этот символ в маску, Желание лишает Смерть какойлибо самостоятельной сущности. В реальности действительного человеческого существования феномен Смерти отсутствует; ре77 альность такого существования – это тотальность присутствия Жизни. Само озвучивание темы Смерти, регулярное воспроизведение ее, эксплуатация ее образа – это, в первую очередь, особая форма самомистифицирующегося мышления, отсылающая к конкретным (индивидуальным) особенностям мифологии, свойственной определенной культуре и определенной исторической эпохе. Определенный жанр экзистенциально-мифологических игр. Смерть оказывается мифологическим персонажем, используемым Жизнью в пространстве выстроенных ею декораций. И в то же время символ Смерти – один из инструментальных элементов, необходимых человеческому сознанию для сохранения определенного внутреннего баланса; используя этот символ для разрыва (дерационализации) смысловых связей внутри мысли, сознание вводит в процесс мышления “аффективный” элемент – силу Желания, которая, вторгаясь в пространство мысли, влияет на выбор вектора мышления (а часто – и предопределяет этот выбор). Лишая мышление (мысль) статуса абсолютно рационального, Желание делает его, тем не менее, предельно действенным, эффективным. Особенностью человеческого мышления оказывается то обстоятельство, что мышление оказывается тем более эффективным, чем более оно дистанцировано от норм тотальной рационализации. В данном случае, вопрос может быть поставлен по принципу “или – или”: или – мышление рационалистично (и, соответственно, предельно последовательно, внутренне предельно обоснованно, предельно логично), или – мышление эффективно и действенно – в перспективе осуществления / продолжения жизнедеятельности субъекта (но, при этом, такое мышление будет не всегда последовательным, аффективным, не столько логичным, сколько ассоциативным, или ассоциативно-логичным.) Непоследовательность и невозможность быть абсолютно рациональным – действительная, реальная норма мышления. *** В середине XVII в. Рене Декарт мечтал о выработке (формировании) абсолютно логичного, абсолютно рационального мыш78 ления. Речь шла о создании такого типа субъективности, который вообще не зависел бы от собственной аффективной сферы. Тем самым, пусть и называя данную ситуацию благом, Рене Декарт пытался программировать космическую катастрофу в истории человечества, – ситуацию, которая привела бы к гибели мысли. (Если бы, конечно, осуществление такой ситуации вообще было бы возможно.) Симптоматично, что в декартовой философии вообще ничего не говорится о смерти; сама тема не озвучивается. – Смерть и последовательный рационализм – несовместимы. Эстетические объекты Венецианские лабиринты 1 Пространство Венеции для человека, впервые оказавшегося в этом городе, раскрывается как пространство бесконечного лабиринта, – переплетение маленьких и очень маленьких улиц, площадей, каналов, которые надо пересечь, и мостов, позволяющих это сделать… В процессе движения по этому лабиринту достаточно быстро утрачивается представление о какой-либо конкретной цели, и само желание попасть в конкретную точку, заранее отмеченную на туристической карте, ощущается как некое принуждение, безусловно внешнее по отношению к движению как таковому. И если отказаться прислушиваться к «голосу разума», рожденному за пределами этого города и не подозревавшему в момент конструирования траектории туристического маршрута, с чем ему в действительности придется столкнуться, то движение по венецианских улицам достаточно быстро превращается в блуждание, внешне бессмысленное, но, тем не менее, для самого путника обладающего некой нерефлектируемой значимостью, – 79 неким состоянием, полностью сливающимся с реальностью «здесь и сейчас» и нежелающим выходить за еѐ пределы. *** В этой репрезентации себя в качестве лабиринта венецианский ландшафт обретает онтологические черты и свойства, – именно обретает, т.к. в контексте современных релятивистских культурных реалий главным онтологическим credo мышления оказывается тезис: ничего вечного. – Онтологии – дети времени, а все времена – преходящи. – Сегодняшний мир конструирует свой, особый образ реальности, по своей ценности ничем не отличающийся от образов, созданных предшествующими временами, а по степени своей прочности – не менее зыбкий и смертный, чем все, что было ранее. И именно в сфере сегодняшнего – современного – мироощущения / миропонимания ландшафт Венеции оказывается онтологически востребован, – впервые за многие столетия своего существования он обретает глубину и смысл. – Современный мир, – мир, чье самосознание очень привязано к приставке post(постмодерн, постклассика, постистория), – именно в образах лабиринта находит то «самое главное», что может претендовать хоть на какое-то формальное отражение реалий его экзистенции, – отражение, безусловно, неточное и уже в силу этого – ложное, но из всех ложных отражений – ложное в наименьшей степени… А Венеция – это лабиринт, обретший непосредственные, чувственные черты. – Идея Лабиринта, воплотившаяся в мире материи… Безусловно, Венеция – не единственный лабиринт, воплощенный в реальности, но это один из самых известных таких лабиринтов; историческая аура города выделяет его из общего ряда. Венеция претендует на то, что все, существующее внутри нее, принадлежит истории, – здесь нет ничего внеисторического. И даже когда, двигаясь по каналам, натыкаешься на нечто, к истории не относящееся, – какой-нибудь очевидный «новострой», резко дисгармонирующий с общей атмосферой города, – воспринимаешь это как некое недоразумение, в принципе склонное перерасти в скандал, но тут же забывающееся под влиянием новых 80 «исторических картин», открывающихся в процессе дальнейшего движения. – И пусть тезис «о тотальной историчности» Венеции – всего лишь мифологема, вступающая порой в очевидное противоречие с реальностью, сознание путешественника достаточно быстро эту мифологему присваивает себе и начинает относиться к ней как к безусловной истине. – Город стремится любого прибывшего сюда сделать соучастником своей экзистенциальной мистификации: он требует признания себя «реальностью не от мира сего», и по большей части он добивается того, чего хочет. – Венеция остается в памяти пространством, по сути, не имеющим ничего общего с настоящим, пришельцем из прошлого, чье присутствие здесь обретает характер ирреального события, радикально разрывающего все бытийственные ткани повседневности и порождающего состояния, близкие к наваждению. – Аура Венеции по-своему магична, и эта магичность выделяет и отделяет «венецианский лабиринт» от всех прочих… 2 Венеция – в рамках формальных, предельно поверхностных и, на первый взгляд, безусловно, очевидных определений, – это старинный город, наследие средневекового прошлого, чудесным образом сохранившееся в пространстве современного мира. Но именно городом в его современном, обыденном понимании, Венеция в действительности не является. Более того, самим способом своего присутствия Венеция противоположна идее города. – Город – это пространство вовлеченностей, пространство непрерывного действия, – мир, постоянно предъявляющий человеку набор весьма конкретных жизненных задач и целей, и требующий от него активной жизненной реакции на сам факт существования таких задач. – Город инструментален; это пространство свершений. И менее всего город склонен формировать в сознании человека чисто созерцательное отношение к миру. – Горожанин, чье сознание в какой-то момент трансформировалось в сознание созерцателя, неизбежно выбрасывается за пределы городской жизни. Впрочем, город весьма требователен по отношению к че81 ловеку, и созерцательная установка сознания, внезапно возникнув, под давлением городской «атмосферы», как правило, столь же внезапно исчезает, оставляя после себя весьма смутный след в памяти, – знак некоего странного и, возможно, дискредитирующего самого человека действия, очень похожего на игру… Венеция же, в отличие от современного города, изначально несет в себе ауру отстраненности от всего конкретного, жизненно значимого, – от всего, что может напоминать о повседневных делах и целях. Это пространство чистого созерцания; некое сновидение, в котором жизнь в форме пассивного пребывания является самоочевидной нормой. – Венеция показывает себя, но в этой самодемонстрации нет ничего, что могло бы быть опознано в качестве призыва к действию; слегка мутное течение венецианского времени не втягивает в себя, никоим образом не стремится связать собственную экзистенцию с экзистенцией человека, присутствующего на ее улицах. – Все двигающиеся, обменивающиеся мнениями и впечатлениями, смотрящие по сторонам – здесь они даже не гости, т.к. гость, при всей его пришлости и инаковости, может рассчитывать хотя бы на то, что сам факт его пришлости воспринят и признан, – там, где есть гость, есть и хозяин, гостя встречающий и реагирующий на его действия. – Но венецианский ландшафт – холоден и молчалив; на факт наличия внутри себя посторонних он не реагирует никак, и, вследствие такого молчания, временно присутствующие здесь обречены на роль только наблюдателей, даже если жизненные обстоятельства позволят им задержаться в Венеции на достаточно долгое время… Картезианская революция объявила установку на чистое созерцание одним из высших состояний человеческого духа; в таком случае, Венеция – это корректирующее дополнение к картезианской революции, гласящее, что высшие состояния духа могут быть опознаны как весьма болезненные состояния конкретного человека, в котором этот дух пребывает. – Установка на «только наблюдение» формально дистанцирует, отдаляет наблюдателя от всего материального; в рамках конкретной практики такое дистанцирование оборачивается тревожным изменением отношений между сознанием и телесностью, – прыжок за пределы «цар82 ства материи» никогда не бывает исключительно радостным… И смею предположить, что если бы Рене Декарт местом своего жительства однажды выбрал бы не Амстердам, а Венецию, то картезианская философия в тех формах, в каких мы ее знаем, никогда не появилась бы. *** Но если Венеция не город, то что это? Это ни в коем случае не музей; для музея присутствие Венеции рядом с человеком слишком глобально и тотально; любое уподобление этого пространства музею стремится, тем самым, лишь минимизировать и сгладить изначальный травматический эффект встречи, в рамках которой все человеческое здесь низводится до функции чистого созерцания; это и не просто «часть Италии» – некая административная единица; Венеция связана с современной Италией, не более чем связана с той же Италией Римская империя, а древние Афины – с современной Грецией. И итальянская речь на венецианских улицах в действительности выглядит не менее случайной, чем речь английская, немецкая или русская… В некоем изначальном смысле Венеция вообще не нуждается в речи: ее внутреннее пространство молчаливо и не нуждается в диалоге с посторонними, а посторонним в Венеции становится каждый, по каким-либо причинам попавший сюда, и любые слова, звучащие здесь, рискуют выбросить говорящего куда-то за пределы этой реальности, свести его присутствие в этой реальности к чисто формальному факту, безусловно, правильно фиксирующему местоположение тела говорящего, но при этом абсолютно игнорирующему все, что относится к его сознанию. Венеция – это земля. – Представление о том, что Венеция стоит на воде, также иллюзорно и мифологично, как и многие другие общераспространенные штампы, привязанные к этому пространству. – Связь с водой, обилие воды здесь лишь подчеркивает изначальную земную природу Венеции. Это земля, отвоеванная у моря, но от этого она не перестает быть землей. И хотя море наполняет собою атмосферу Венеции, пропитывает собою ее воздух, наполняя его летом своей влажностью и специфическим запахом, а зимой – влажностью и холодом, но изначально Венеция – 83 это твердь, это демонстрация победы земли над морем, в свете которой активное напоминание воды о своем присутствии – здесь лишь попытка воды взять реванш за свое поражение, попытка того, кто проиграл однажды и, как кажется, окончательно. И дух Венеции, если вообще можно говорить о существовании духа в современном мире, живет не на ее набережных и каналах; скорее, он спрятан в ее внутренних кварталах: на улицах, площадях, во дворах, там, где море вообще никак не показывает себя, а земля оказывается предоставленной самой себе, являя себя в качестве действительно единственной подлинной данности. И именно здесь, внутри Венеции, ее лабиринты обретают законченность и совершенство. – Движение по Венеции – это именно движение по ее улицам, а преднамеренный выход к воде и, тем более, движение по ней скрывают стремление освободиться от давления со стороны этих лабиринтов, ведь любой лабиринт, как и все, что живет в состоянии хаоса, по-своему давит на сознание, и отнюдь не всегда сознание может это давление выдержать. – Возникает желание выхода, а вода дает некое иллюзорное ощущение простора и освобождения, по сути своей, освобождения от давления жизни посредством погружения в стихию безжизненного. 3 Венеция – это земля, метафизика которой утрачена; terra incognita в прямом смысле этого слова. – Венецианский ландшафт, созданный теми, чья логика действий сегодня уже не может быть прочувствована и рационально осознанна, смотрит на всех, временно пребывающих в нем, глазами вечного постороннего, – взглядом необратимой утраты, неважно кому адресованным и неизвестно откуда направленным. Венецианские улицы – это знаки осуществленного забвения, причины которого неясны и неважны; скорее, здесь уместна формулировка «так получилось». Да и то, что именно было предано забвению или ушло в забвение – второе кажется более точным – уже не поддается расшифровке. – Венецианская республика – имя, оставшееся в анналах истории, но что скрывается за 84 этим именем? – В самом событии утраты, по сути, нет ничего необычного и сверхординарного; время постоянно стремится вытолкнуть некогда существовавшее за пределы памяти, но обычно такие действия времени оказываются значительно более удачными: большинство того, что было или могло бы стать воспоминанием, временем выдавлено в небытие полностью, без остатка, – бесследно. – Время не любит оставлять следы, сама фраза «след времени», применимая к чему-то, что существует относительно долго, всего лишь указывает на то, что работа времени здесь еще не закончена; когда эта работа завершится, ни о каких следах говорить уже не придется. – Но в случае с Венецией в действиях времени произошло нечто, что случается с ним крайне редко: уничтожив эту землю как живую реальность, время забыло убрать следы жизни, оставив наблюдателям будущего некое означаемое без означающего. Нечто формальное и оформленное, но лишенное глубинного, изначально данного смысла, и потому таящее в себе возможность называться как угодно… – Двигающийся по венецианским лабиринтам человек имеет полное право назвать нечто, попавшееся ему на глаза, «улицей», но что означало «быть улицей» здесь тогда, когда Венеция еще не была всего лишь точкой на туристических маршрутах, когда здесь жизнь чувствовала себя естественно и счастливо, – счастливо настолько, насколько вообще жизнь может быть счастливой? Что значило для той Венеции узость или широта конкретных улиц или противостояние двух мостов, упрямо смотрящих друг в друга, один из которых был белым, а другой красным? Что означало для людей, живущих здесь, что именно эта земля является для них родиной? Ничто не вечно. – И монументальность венецианских домов, смотрящих на Большой канал, нудно и монотонно свидетельствуют об этой истине, – истине, которую большинство людей избегают продумывать до конца. – Не вечен я, не вечен ты, не вечны дети, и точно так же, как когда-то исчезнут поколения ныне живущих, исчезнут и те, кого ныне живущие считают своими потомками. И родина, если понимать под ней не комплекс идеологических реминисценций с часто больным пафосом, а всего лишь – но сколь много в этом «всего лишь»! – естественное 85 пространство жизни, по отношению к которому так легко и свободно выговаривается слово «мое», – и эта родина тоже не вечна. Американским, немецким, русским туристам Венеция говорит, по сути, одно и то же: все существует под знаком утраты. *** Кажется, что есть какая-то глубинная связь между Венецией и огромным количеством эмигрантов, стекавшихся и стекающихся сюда с того момента, как эта земля стала «неизвестной землей», – воспоминанием о том, чего уже нет. Знаком утраты родины. Венеция Байрона, Венеция Бродского… – Оставшиеся во внешнем пространстве знаки ушедшего как корреляты внутренних утрат. – Не говорили ли те же венецианские набережные гуляющему по ним Иосифу Бродскому, что в его жизни России больше нет? 4 Лишенность глубинных онтологических оснований придает присутствию Венеции в современном мире фантазматический характер; возможно, такой способ присутствия может быть охарактеризован как призрачность. – Нечто, принципиально лишенное целостности, являющее себя в случайной репрезентации странных, алогичных образов, каждый из которых как будто старается дать ответ на вопрос, который еще не прозвучал, но, в то же время, неким неуловимым образом навязывает сознанию ощущение, что любые вопросы, возникающие здесь и по поводу этого «здесь», являются, по сути, «вопросами не о том», – чем-то искусственным и неорганичным по отношению к тому, о чем они пытаются спросить. – Ускользание смысла, за которым следует ускользание целостности ощущения, и далее – распад реальности на отдельные составляющие, каждая из которых, возможно, связана со всеми другими, но, не менее возможно, все эти связи лишь придуманы внешним наблюдателем для того, чтобы внести некий порядок в мир собственных представлений, за которыми скрывается вся прошлая жизнь этого наблюдателя, – прошлое, имеющее намерение продолжить свое существование в будущем. 86 Некие поверхностно-целостные и как будто понятные образы Венеции оказываются, в итоге, не столько результатом усилий, направленных на постижение этого мира, сколько компромиссом сознания с самим собой, – психологической гарантией того, что сознание, пройдя сквозь все это, не утратит собственного единства и не уподобится той реальности, в которую оно столь неосмотрительно переместилось и в которой ему срочно необходимо создать хоть какую-то систему координат и ориентиров. *** Ассоциации, связывающие пространства Венеции с темой смерти, возникают достаточно часто, хотя и не особенно навязчиво. – Ускользающая реальность, как правило, не стремится быть навязчивой и нарочитой, ее сила – не в мощи одного конкретного яркого воздействия, а во множестве мягких, ни на чем не настаивающих повторов и намеков. – Здесь неожиданно проявится синеватое пятно на белой стене дома, там дрожание воды покажет размытую, дырявую кирпичную кладку, еще где-то и непонятно откуда на поверхность выйдет резкий, неприятный запах, – и вот уже в сознании формируется мысль, отражающая собой не столько данность, сколько желание: «Венеция умирает». И, следуя этой мысли далее, начинаешь с особым вниманием прислушиваться к внешним голосам, спокойно и буднично рассказывающим о том, на сколько сантиметров в течение каждого месяца и каждого года Венеция уходит под воду и когда, согласно математическим расчетам, это движение вглубь станет необратимым… Но в этом образе большого и великолепного трупа воплощается изначальное и необратимое чувство дистанции; действительная Венеция уже запредельно далеко, а все, что осталось здесь, есть лишь знак состоявшегося ухода. – Необходимо найти метафору, позволяющую это событие признать, но, в то же время, суметь удержаться от него на расстоянии; метафора смерти оказывается достаточно емкой для исполнения этой задачи, одновременно настраивающей на серьезный лад, печальной и, главное, очень далекой и, в силу этого, – безразличной. 87 5 Венеция, будучи пространством утраченных смыслов, неким «белым пятном» на онтологической карте современности, смогла, тем не менее, неуловимым, парадоксальным образом «вписаться» в реалии современности, гарантировав себе в этих реалиях, по крайней мере, некое устойчивое присутствие. – Венецианская онтологическая пустотность обнаружила собственное созвучие с одной из ключевых моделей мировосприятия нашего времени – моделью Лабиринта. – Лабиринт для ХХ в. стал, по сути, единственной эстетической формой, сумевшей обеспечить встречу и возможность взаимодействия некогда объективистским образом существовавшего мира и реалий индивидуального (субъективного) человеческого присутствия в этом мире. Вся культура западного ХХ в. живет внутри Лабиринта, не надеясь и, по большому счету, не пытаясь выйти за его пределы. И Венеция с ее аурой тайны, спрятанной где-то в глубинах истории, стала одно из самых ярких визуализаций идеи Лабиринта в ХХ в. *** Бытие-в-Лабиринте опознает себя в состоянии блуждания – бессмысленного и, по сути, внеисторичного движения, главным содержанием которого оказывается доведенная до автоматизма и потому тяготеющая к рационалистической холодности простая фиксация впечатлений. – В процессе движения Реальность рассыпается перед идущим по Лабиринту веером образов, и с каждым новым шагом набор этих образов меняется; но т.к. движение становится непрерывным, обязательным условием существования в целом, эти фейерверки образов, вспыхивая, показывая себя идущему, в лучшем случае могут быть лишь зафиксированы, запечатлены в качестве феноменов-вне-сущности, чтобы далее быть вытеснены новыми, но, впрочем, ничем, по сути, не отличающимися от предшествующих, фейерверками. Образы вспыхивают и исчезают, запечатлеваясь в сознании как некие смутные следы, – смысловые фрагменты, которыми сознание надеется когда-либо воспользоваться, но подавляющее большинство таких фрагментов так никогда и не будет востребованным. Задача 88 внешней реальности сводится здесь лишь к обеспечению непрерывного потока феноменальности, и венецианские улицы блестяще с этой задачей справляются: сумрачность – следствие узости – и изломанность венецианских переходов являет взору идущего все новые и новые образы, каждый из которых глубинно бессмыслен, отчужден от мира значений, но, при этом, по-своему эстетичен. Здесь реальность предъявляет себя субъекту в режиме монотонной загадочности, внезапно прорезываемой вспышкой – эстетическим образом с необычайно высокой степенью яркости. Но сама эта яркость, опять-таки, не имеет устойчивых объективистских коррелятов: ярким здесь делается то, что всего лишь контрастирует с уже увиденным; неожиданный свет в магазине превращает на мгновение сам этот магазин во впечатление более яркое, необычное, чем несколько кварталов, застроенных шедеврами венецианской готики. Впрочем, вся эта яркость живет триумфом момента: одна яркая вспышка сменяется другой, не менее яркой, а в итоге именно монотонность движения, за которой скрывается все та же непрерывность феноменального потока, оказывается действительно главным содержанием движения. Именно она – то последнее, что остается в памяти. 6 Движение по венецианским улицам во многом подобно акту непрерывно длящейся инициации, которая никак не может обрести собственного завершения. – Ирреальная ситуация устремленности навстречу новому рождению, которое, в действительности, не может состояться в принципе, и эта принципиальная невозможность, в свою очередь, придает самой устремленности характер имитативности и ирреальности; рождаться может только то, что изначально обладает сущностью, но венецианское пространство ускользает от всяких сущностных определений. Оно располагается в некоем топосе между всеми возможными дефинициями, являя собою, по сути, обилие фантазматических форм, вызванных к «жизни» небытием. 89 И погружение в венецианский ландшафт, движение по нему приобщают к небытию того, кто осуществил такое погружение, – того, кто движется внутри этого лабиринта. Такое движение может быть осознано – в зависимости от личностных особенностей самого путешественника – и как состояние подавленности, и как состояние радости. – Отсутствие сущности, запечатленное в венецианском камне, коррелирует с экзистенциальной конкретикой человека, прокладывающего себе путь сквозь этот камень; и если эта экзистенциальная конкретика изначально склонна к «дефициту сущности», для нее собственные устойчивые самоопределения являются жизненной проблемой, Венеция способна подчеркнуть такую проблематичность, актуализировать болезненность процессов экзистенциального поиска и, в итоге, раскрыться в рамках такого восприятия в образах депрессии и избыточного, почти физического давления; небытие реализует себя в таком случае как сила, многократно интенсифицирующая переживание всякого рода негативности человеческого существования. – Но если «идущий сквозь», наоборот, несет в себе избыточность сущностных определений, то пространство венецианских улиц может обернуться по отношению к нему в образе «реальности освобождения», – ощущением очевидной и внезапной бытийственной легкости, связанным с трансформацией всего, что относится к миру заботы и сущностного принуждения, во что-то относительное и ненеизбежное; и в этом случае встреча с небытием оборачивается почти экстатическим ощущением радости… 90 Классический эстетический объект Место эстетического и способ его присутствия в повседневном мире 1 Представление о трансцендентном характере эстетического объекта является структурным основанием всей классической новоевропейской эстетики; это представление, в свою очередь, создает тот образ искусства, который сохранял свою актуальность на протяжении трех столетий – с XVII по XIX вв., и предопределяет форму психологического восприятия произведений искусства. Главная структурная (онтологическая) особенность объекта классического искусства связана с «вынесенностью» этого объекта за пределы реальности повседневного существования. Такой объект не присутствует в том, что мы можем назвать «непосредственно данной реальностью», соучаствуя в жизни этой реальности, он не находит (и не хочет находить) своего места («топоса») в этой реальности; он всегда – «вне», «за пределами» этой реальности, что и позволяет говорить о его трансцендентном способе существования. Эта ситуация была проанализирована еще в ранней эстетике Э. Гуссерля. Он обращает внимание на обязательность «наличия рамки», отграничивающей «пространство эстетического» от «пространственного обыденного»; так рама картины непосредственно отделяет саму картину от стены, на которой она висит, и, тем самым, эта же рама символически отделяет содержание картины от всего того, что происходит в пространстве за ее пределами. Тем самым, рама «раскалывает» пространство Реального, вводя в имманентные этому пространству, существующие фоновым образом ряды материальных объектов иные, трансцендентные по своей сути «вкрапления». (Сам Гуссерль осознал эту двойственность Реального как противостояние Liebenwelt («жизненный мир») и Сферы Трансцендентального.) 91 При этом сочетание друг с другом материальных, имманентно данных объектов и трансцендентных «вкраплений» не является по сути бесконфликтным и органичным; в этом случае – в случае такого сочетания – само понятие «РЯД ОБЪЕКТОВ» является весьма условным. Но пример с картинной рамой всего лишь наиболее ярок, наиболее визуально (зрительно) очевиден, но сама «рамочность» как способ отграничения сферы искусства от сферы повседневного не ограничивается исключительно живописью. Любой вид классического искусства наличие такой рамочности предполагает: постамент для скульптуры, сцена – для театра и музыки, обложка – для книги; и если пример с книгой здесь, на первый взгляд, кажется наименее очевидным и показательным, то это – всего лишь пример того, как привычки обыденного восприятия заслоняют собою якобы «непосредственно данное»: ведь книга ВСЯ, книга КАК ТАКОВАЯ несет на себе свойство «быть за пределами повседневного»; именно книга, а не живопись даже, является наиболее «рамочной» – тотально трансцендентным объектом культуры, – при том, что визуальные, внешние контуры книги, на первый взгляд, никаких рамок могут и не предполагать и не показывать. *** Данная проблема – проблема отсутствия у эстетических феноменов своего «места» в повседневном – ставит вопрос о том, где же это место действительно находится, и вопрос о том, как, не будучи укорененным в повседневном, эстетический объект соучаствует в событиях жизни этого повседневного. 2 Соучастие (или соприсутствие) эстетического в «делах мира» не является прямым и непосредственным: таким, каким мы видим его, например, у обычных материальных вещей, показывающих нам себя ИЗНАЧАЛЬНО не эстетическим, а функциональным способом. 92 Именно функция – назначение объекта – и есть то, что характеризует повседневную, имманентную реальность по существу. И там, где царствует функция, там же царствует и схема: порядок действий, связанный с осуществлением функции, предопределен; объекты, подчиненные функции, ограничены в свободе своих действия и в выборе мест актуализации этих действий. «Повседневное» обладает своей логикой становления и репрезентации. *** Эстетический объект изначально дистанцирован от всякой функциональности и логики, диктуемой повседневностью. Иначе говоря, образ этого эстетического объекта обладает собственной последовательностью развертывания, не совпадающей с аналогичными схемами «мира вещей». И, соответственно, «мир вещей» такой образ от себя отторгает, выталкивает его за пределы сферы повседневного существования – в сферу несуществующего повседневно, т.е. с точки зрения повседневности – в сферу ирреального. И оттуда, из сферы ирреального эстетический образ и соучаствует в делах мира. *** Действие эстетического на «внутримировое» (Э. Гуссерль) никогда не является ПРЯМЫМ действием; такое действие – всегда опосредовано. – Посредником в данном случае выступает человеческое сознание, точнее, такая форма проявления этого сознания, как воображение. Эстетическое всегда – в сфере воображаемого. Эстетический образ – имагинативен. *** Любое воображаемое есть выход за пределы непосредственно данного. Воображаемое полагает иной вектор рассмотрения этого данного (М. Хайдеггер), оно есть наделение мира вещей иной перспективой видения и, соответственно, понимания. В этой новой перспективе вещи перестают быть только тем, чем они являлись «сами по себе»; к смыслу этих вещей прирастают новые смысловые значения, которые самим фактом своего нали93 чия изменяют человеческое отношение к вещи и, следовательно, сущность вещи как таковой. Эстетическое в этом контексте создает такую перспективу понимания вещи, которая наносит удар по идее функциональности как главной сущностной характеристике повседневного мира. Эстетическое – это отрицание необходимости господства функции в повседневном. Но т.к. повседневное в основе своей и есть функция, то эстетическое есть отрицание повседневного как такового. Отрицание повседневного в данном случае проявляет себя как одна из финальных целей эстетического; и степень «качества эстетического» непосредственно соотносится со степенью осуществленности такого отрицания: чем тотальнее отринуто повседневное, тем более совершенным является эстетический объект, осуществивший такое отрицание. *** Связь эстетического со сферой воображения фундирована в экзистенциальных основаниях субъективности; эстетическое фактом такой связи свидетельствует о том, что эти экзистенциальные основания не умещаются «в пространстве функции» и не могут точно и однозначно соответствовать этому пространству. 3 Топос эстетического не имеет внутримировых координат. Являясь, по сути, продуктом имагинативных действий субъекта, новоевропейское эстетическое указывает на трансцендентное как на подлинное место (топос) своего присутствия в реальности. Трансцендентное не имеет никаких непосредственных связей с «внутримировым», не является продолжением «внутримирового» и, соответственно, не предполагает возможности НЕПОСРЕДСТВЕННОГО перехода эстетического в повседневное. Эстетическое и повседневное не дополняют друг друга, а дублируют; и актами такого дублирования взаимоотрицают друг друга. В каждый конкретный момент существования субъекта в 94 его сознании может существовать либо повседневное, либо эстетическое. *** Переход к сфере эстетического, осуществляемый субъектом, – это всегда «прыжок в трансцендентное», акт чистой субъективной деятельности, в процессе которой субъект осуществляет разрыв с «внутримировым», повседневным, и, соответственно, осуществляет отказ от ценностей этого «внутримирового». 4 Благодаря эстетическому символическая структура новоевропейской картины мира удваивается и обретает фундаментальную неопределенность: эстетическое и внутримировое, сосуществуя друг с другом в рамках такой картины мира, не могут, тем не менее, сосуществовать мирно: эта ситуация сосуществования находится в состоянии постоянного динамического напряжения, требуя своего разрешения по принципу «или – или». Или – эстетическое реальное (и в таком случае именно оно задает важнейшие, фундаментальные параметры Реального), либо же – эстетическое отсутствует, и тогда основополагание Реального перемещается в сферу функционального, предельной формой выражения которого в новоевропейском культурном контексте становится идея природного закона (а наука, соответственно, оказывается предельной формой выражения повседневного действия.) Снятия противостояния внутримирового и эстетического новоевропейской культурой так и не было осуществлено – несмотря на всю кажущуюся логическую необходимость осуществления такого действия. – Обстоятельство, указывающее не только на то, что Картина мира культуры обладает собственной логикой развертывания, но и на то, что «владелец» этой Картины мира – конкретная культурная традиция – обладает возможностями блокирования такой логики, в рамках которой логически очевидный, на первый взгляд, путь конкретизации и развития того или иного концепта в действительности оказывается закрытым. 95 Отношение к эстетическому в новоевропейской культурной традиции выразилось в оформлении трех парадигмальных линий. Во-первых, в линии дискредитации и забвения. В рамках такого подхода эстетическое либо не замечалось – не находило своего места в Картине мира новоевропейской культуры, либо (в более мягком варианте) ценность эстетического лишалась характера автономности. – Такой подход предельно четко проявился в идеологии новоевропейского сциентизма. Во-вторых, в линии возвеличивания и – в предельно последовательном варианте – абсолютизации. В этом случае вытеснению за пределы Картины мира подлежит уже не эстетическое, а внутримировое, повседневное. – Этот подход проявился, в первую очередь, в идеях новоевропейского романтизма. И, в-третьих, в линии дуализма, в рамках которого эстетическое и внутримировое существуют параллельно, в виде двух принципиально несочетаемых реальностей. – Это одна из тем европейского декаданса конца XIX – начала ХХ вв. В целом первая линия оказалась наиболее распространенной. *** «Трансцендентный статус» эстетического объекта эпохи Нового Времени – конструкция, производная от мировоззрения эпохи, предшествующей Новому Времени, – Средневековья. Такой «статус» стал одним из суммативных результатов «смены эпох» и борьбы разных идейных тенденций, происходящей после того, как «смена эпох» формально произошла. В перипетиях этой борьбы участвовали не только идеи, но и (косвенным образом) культурные институты и социальные группы. В самой идее «трансцендентного объекта», часто маркируемого как «трансцендентальный объект», косвенным образом отразился вопрос об отношении новоевропейской культуры к средневековому наследию. В контексте идеологий, так или иначе инспирируемых новоевропейскими национальными государствами, преемником религии как универсальной формы средневековой культуры должно было стать научное мировоззрение. В рамках сциентистских культурных программ наука была провозглашена преемницей религии 96 в качестве той силы, на которую возлагалась ответственность за производство главных мировоззренческих идей культуры. Научная картина мира собственное отношение к сфере трансцендентных («трансцендентальных») объектов сформировала как «неопределенно двойственное»: с исключением Бога из сферы космического пространства – вытеснения этой смысловой фигуры в структуры «предкосмического», в проблематику причин существования мира, его истоков, – на роль «трансцендентной сферы» отчасти мог претендовать концепт природного закона; но онтологический статус этого концепта в новоевропейской науке «завис» в фазе онтологической неопределенности. Сама научная мысль стремилась репрезентировать этот концепт не как онтологически трансцендентный, а как онтологически имманентный реальности непосредственно данного. В связи с тем, что процесс онтологической имманентизации натолкнулся на ряд проблем в обосновании, сама тема была «отложена» – решение этой проблемы было делегировано будущим поколениям ученых. Становление эстетического трансцендентного объекта осуществляется в новоевропейской истории одновременно и параллельно с общим ростом значимости эстетики как таковой (конец XVIII – первая половина XIX вв.). В этой реабилитации эстетического, осуществленной романтизмом, отчетливо прослеживается «антисциентистское звучание». Тема искусства и идея высокой значимости искусства противопоставляется здесь теме и значимости науки. В контексте противопоставления искусства науке романтики обращаются и к образу Средневековья, формируют позитивное восприятие той эпохи. Теперь уже искусство объявляется наследником религии; и в качестве такого наследника романтическое искусство оказывается вынужденным определить свое отношение к сфере «трансцендентального-трансцендентного». Такое отношение по своим результатам оказалось двойственным: эстетический объект обрел промежуточное, компромиссное положение – по степени своей неимманентности – между средневековым концептом Бога и новоевропейским концептом научного закона. С одной стороны, «эстетическое» так и не стало «пропуском в трансцентальное», но, с другой стороны, оно перестало быть «просто 97 частью жизни», обрело статус самоценного и автономный – относительно жизни – способ существования. При этом такой способ существования был распространен романтизмом на ВСЕ эстетические объекты. (Средние Века, в отличие от новоевропейской эстетики, проводили жесткое разграничение между религиозным и нерелигиозным объектами искусства, наделяя «особым статусом» только объекты первого типа.) 5 Именно трансцендентный характер эстетического объекта в культуре Нового Времени позволяет интерпретировать этот объект как то, что пришло на смену объекту религиозному; эстетическое в новоевропейском культурном пространстве одновременно заслоняет собою религиозную реальность и, в то же время, ее имитирует; оказывается реализованной возможностью выхода самой идеи объектности за пределы повседневной, внутримировой реальности в сферу «иного». Реализуя фундаментальную потребность культуры в трансцендентных основаниях, такой эстетический объект, в то же время, указывает на принципиальные сложности процесса теоретического обоснования для культуры светского типа. В сфере эстетики новоевропейский рационализм уткнулся в методологический тупик: рациональное обоснование эстетического культурой Нового Времени так и не было завершено. – Эстетическое ускользнуло от рационализации сциентистского типа. 98 На пересечении эстетического, метафизического и социального Новоевропейская живопись как одна из форм эстетического производства Реальность современного искусства есть реальность эклектическая: множество стилей, направлений сосуществуют друг с другом, и к одному и тому же направлению искусства часто относят артефакты, чьи эстетические характеристики не только не совпадают друг с другом, но и, порой, отрицают друг друга. – Что общего между реалистической традицией в живописи и ньюйоркским абстракционизмом 50-х годов прошлого века? Работами современных неоимпрессионистов и комиксами Роя Лихтенштейна? Гиперреализмом начала XXI в. и сюрреализмом Хуана Миро? – Состояние современной живописи очень четко отражает общую ситуацию, сложившуюся в мире современного искусства: множество стилей, направлений и, соответственно, пониманий того, что такое живопись, достигло такого количества, что уже не подлежит строгому учету. В этой ситуации предельно актуализируется вопрос о сущности живописи. – Что делает простое изображение чего-либо произведением живописи? Где граница, отделяющая произведение живописи от простого рисунка или просто от чего-то такого, что может принадлежать к миру технологий, являясь побочным результатом функционирования компьютерных программ? Состояние эклектики в живописи возникло отнюдь не сегодня, и сама эта ситуация была уже неоднократно проанализирована и осмыслена. Одним из наиболее продуктивных подходов к пониманию того, чем живопись отличается от имитации живописи, является подход феноменологический, чьи основные методологические принципы были сформулированы основателем современной феноменологии Эдмундом Гуссерлем. Безусловно, феноменологический метод имеет свои границы, его ценность не может быть абсолютизирована. Но сама связь этого метода с процессами восприятия может способствовать 99 очерчиванию общих контуров проблемы и, тем самым, сформировать логику ее решения. *** Э. Гуссерль, анализируя проблему связей искусства и внешнего мира, приходит (на раннем этапе своего творчества) по сути, к следующему выводу: картину делает картиной рамка, ее обрамляющая. – Назначение этой рамки – наделение художественного изображения границами. Эта граница на уровне непосредственного, предметного восприятия есть граница между полотном и стеной, на которой полотно висит; на уровне восприятия символического эта же граница осознается в качестве визуальной разделенности двух реальностей – мира искусства и мира нашего непосредственного повседневного существования. Именно в этом контексте «разделенности» проявляется и онтологическое место произведения искусства в границах общего культурного образа реальности. – Произведение живописи занимает в этой реальности сферу внеповседневного; оно осуществляет выход за пределы повседневности. Это знак существования особого, высшего мира, существующего одновременно с повседневной реальностью. – Повседневное в терминологии Э. Гуссерля получает название «жизненный мир»; в связи с этим можно говорить о том, что произведение искусства обладает надмирным характером существования. Оно трансцендентно по отношению к миру. – Трансцендентность существования произведения искусства, в свою очередь, наделяет трансцендентностью и содержание этого произведения. При этом совершенно не важна смысловая конкретика этого содержания: живописный портрет может казаться предельно точной копией образа того, «с кого» он написан, но, тем не менее, он в любом случае будет трансцендентным образом конкретной личности – проекцией повседневного в сферу внеземного; при этом он будет обладать самостоятельным существованием, автономным от существования этой конкретной личности. – Закрепление за произведением искусства «трансцендентного места» в реальности является онтологическим основанием существования новоевропейской живописи в целом. – Наличие простой деревянной рамы, обрамляющей картину, конституирует 100 целый комплекс глобальных культурных практик и становится знаком осуществленности глобальной «тематической разметки» реальности в целом (М. Хайдеггер), тотально предопределяющей смысл любого конкретного, эмпирически данного явления. Мысль Э. Гуссерля указывает на онтологическое место произведения живописи. Но проблема сущности этого произведения в полной мере операцией онтологического определения не решается. – Вопрос «Что делает простое изображение чего-либо произведением живописи?» конкретизируется в вопросы «Благодаря чему изображение получает возможность обрести рамку?» и «Кто именно наделяет рамкой то или иное изображение?». Здесь мы выходим к границам возможностей феноменологического метода. – «Вопрос о рамке» не может быть прояснен исключительно средствами феноменологического анализа; феноменология в данном случае должна быть дополнена анализом социально-исторических процессов, свойственных эпохе Нового Времени. Основные принципы этого анализа могут быть найдены в традиции марксистской и неомарксистской социологии. При этом исключительно сферой эстетики данная проблема не ограничивается. – Эстетическое интегрировано в общекультурную картину мира, а содержание этой картины мира подчиняется идее мирового порядка, т.е. определенному метафизическому принципу. – Наделить некий артефакт статусом произведения искусства означает найти этому артефакту соответствующее место в структуре мира, интегрировать этот артефакт в структуру мирового порядка. Соответственно, вопрос о том, кто наделяет артефакт статусом эстетического произведения («вопрос о рамке») в более широком культурологическом контексте переформулируется в вопрос «Кто (какая социальная группа) берет на себя ответственность за определение сути мирового порядка?», или, по-другому, «Какая социальная группа разрабатывает основные метафизические принципы, находящиеся в основании мировоззрения той или иной эпохи?». В этом контексте эстетический вопрос о сущности живописи раскрывается в качестве вопроса, обладающего метафизическим содержанием. 101 *** В рамках марксистской эвристической модели вопрос о культуре является частным аспектом вопроса о производстве. – Согласно Марксу, сущностными элементами жизни общества являются именно производственные, экономические процессы, а культура, соответственно, является специфическим отражением этих процессов. В традиции нео- и постмарксизма тема производства выходит за пределы экономической проблематики. – В работах М. Фуко, Ж. Делѐза, М. Хардта и А. Негри, П. Бурдьѐ производство понимается как единство двух направлений социальной деятельности; М. Фуко, например, пишет об удвоенном производстве – производстве вещей (материальном производстве) и производстве людей (производстве субъективности). – Общество создает материальные ценности и, в то же время, создает определенный тип личности. В контексте такого понимания сущности производства живопись как вид эстетической (культурной) деятельности может быть понята, во-первых, как процесс производства эстетических ценностей и, во-вторых, как элемент более широкого по своим масштабам процесса – процесса производства личности. – Живопись (и искусство в целом) оказывается «участником» процесса производства определенных типов субъективности. *** В истории новоевропейской светской живописи можно выделить три основных этапа, на каждом из которых живопись была связана с конкретными эстетическими программами, интегрирована в соответствующую эпохе социальную структуру, вовлечена в «игру социальных интересов» и, соответственно, обладала специфическими сущностными характеристиками. Эти этапы в новоевропейской живописи можно очертить при помощи следующих хронологических меток: 1-й этап охватывает первые столетия новоевропейской культуры – XVII–XVIII вв., 2-й этап – это время XIX и первой половины ХХ вв., и 3-й этап связан со второй половиной ХХ в. и продолжается в настоящее вре102 мя. Естественно, как и любая культурная периодизация, данные хронологические метки имеют условное, символическое значение. Можно сказать, что такая периодизация выполняет функцию «идеальных типов» (М. Вебер) – регулятивных принципов, позволяющих внести относительный порядок в реальность «информационного хаоса». *** В рамках анализа сферы живописи как сферы производства «эстетических вещей» XVII и XVIII вв. характеризуются господством объективистской и натуралистической установок. – Живописное изображение соотносится с объективной реальностью, коррелирует с этой реальностью и осознается как нечто вторичное относительно этой реальности. Безусловно, функция живописи не сводится к простому отражению видимой реальности, но, в любом случае, живопись, так или иначе, ориентирована на воспроизведение действительно существующего – в соответствии с пониманием эпохой смысла феномена действительности (объективной реальности). При этом само производство эстетического объекта в этот период является частью более глобальной производственной сферы – сферы производства продуктов роскоши. – Произведение искусства становится одним из предметов роскоши, обладание которым призвано подчеркнуть высокий социальный статус обладателя. Можно сказать, что в процессах производства субъективности живопись в этот период, по сути, не участвует; если такое влияние и обнаруживается, то оно является предельно опосредованным. Живопись как производство эстетических объектов в полной мере интегрирована в процессы производства вещей. Вопрос «Кто наделяет эстетический объект статусом произведения искусства?» связан с анализом социальной структуры того времени и с выявлением основных ролей участников эстетического производства. – Социальные роли участников в данном случае коррелирует с их социальными статусами и социальными возможностями. – Таких ролей на этом этапе живописи, по сути, две – роль художника и роль покупателя. Можно с большой долей вероятности предположить, что ведущая роль в процессе ху103 дожественного производства в данном случае принадлежит художнику. При этом речь должна идти не об отдельно взятом художнике, а о сообществах художников, часто оформленных юридическим образом. Эти сообщества художников представляют, по сути, средневековые цеховые организации, действующие в новых культурносоциальных условиях. В наследство от средневековья эти организации получила механизмы самоорганизации, от Нового времени – светское содержание произведений живописи и стилистику. Тот факт, что право наделения эстетического объекта статусом произведения искусства делегировано таким сообществам, указывает на невысокую ценность эстетического как такового в рамках общекультурной картины мира. – Основные метафизические принципы, предопределяющие собою содержание мирового порядка в этот период, формируются отнюдь не в сфере эстетики. *** Важнейшей новацией в структуре эстетического производства на втором этапе существования новоевропейской живописи является трансформация двухэлементной ролевой схемы производственного процесса в трехэлементную. – К двум уже существующим ролям – роли художника и роли покупателя добавляется третья – роль критика. Арт-критик – фигура, производная от фигуры литературного критика. Д. Дидро, со статей которого о парижских Осенних салонах и начинается история арт-критики, в первую очередь литератор. В этой связи живописи с литературой становится объяснимым и значительное присутствие нарратива в живописи XIХ в. Именно критик становится главной фигурой в процессе эстетического производства в XIX в.; его фигура менее значительна, чем фигура литературного критика, но достаточно значительна для того, чтобы определять стратегию развития живописи. Именно критик заново формулирует представления о нормах живописи, о ее целях, он же выносит суждения о качестве осуществленной работы. Критик создает бренды – имена и стили, т.е., по сути, именно арт-критик присваивает себе право наделения эстетиче104 ского объекта статусом произведения искусства. И, соответственно, навязывает собственную волю другим ролевым фигурам в рамках эстетического производства. Критик в подавляющем большинстве случаев является представителем среднего класса – факт, отражающий социальные и экономические реалии европейского XIX в. – Динамика производственных процессов в это время такова, что материальное производство не может интегрировать в себя всех представителей среднего класса. Значительная часть этого среднего класса оказывается «свободной» для идеационного производства – производства идей и идеологий. При этом одной из важнейших «структурных проблем» этого времени оказывается проблема взаимоотношений между арткритикой и государством. – В XIX в. государственные идеологии претендуют на право определять содержание тех метафизических принципов, на основе которых формируется общекультурная картина мира. При этом сами эти метафизические принципы попрежнему существуют вдали от сферы эстетики. – В таких условиях часть сообществ критиков стремится перехватить инициативу в сфере производства идей. Арт-критика предлагает новый проект метафизики, главная онтологическая новация которого – в наличии устойчивых связей между метафизикой и эстетикой. В рамках концептуальной модели сосуществования государства и гражданского общества арт-критика отражает претензию гражданского общества, от имени которого выступают представители среднего класса, на право формирования идейного содержания общественной жизни. Причина противостояния части среднего класса и государства связана опять-таки с избыточным ростом среднего класса в западном обществе XIX в. Часть этого среднего класса оказывается неспособной в полной мере интегрироваться в элитарные слои общества и, как следствие, занимает оппозиционную позицию по отношению к существующему порядку, хранителем которого является государство. Это идейное противостояние государства и оппозиционной части среднего класса друг другу экзистенциализирует сферу 105 эстетического. Соответственно, и произведения живописи в этот период утрачивают характер престижного атрибута, превращаясь в выражение содержания внутреннего мира личности. По сути, живопись вслед за литературой вовлекается в конфликт между государством и частью общества. Одним из следствий этого «вовлечения» становится частичная переориентация живописи от цели производства вещей на цель производства субъективности. – Создавая эстетический объект, живопись претендует на то, что этот объект, в свою очередь, будет участвовать в преобразовании личности. – Мир эстетических вещей становится инструментом преобразования мира личности. – Следуя методологической логике М. Хардта и А. Негри, можно говорить о том, что посредством живописи социальноэкономическая структура создает оппозиционный по отношению к себе тип субъективности, объективная задача которого сводится к подталкиванию самой структуры к своей внутренней эволюции. Т.к. содержание искусства XIX в. в целом все же подчиняется экстравертному вектору развертывания, оппозиционные настроения в сфере эстетики конкретизируются в требовании изменения социальной реальности. Соответственно, объективистский и натуралистический принципы сохраняют свое высокое значение для эстетики этого времени. *** Еще одной глобальной новацией, возникшей в XIX в. в сфере эстетического производства, является возникновение специфического, существующего обособленно от непосредственной экономической конъюнктуры, типа стоимости эстетического объекта; речь идет о его символической ценности. Символическая ценность эстетического объекта начинает противопоставляться его реальной стоимости. – Это противопоставление имеет качественный характер: символическая стоимость не подлежит строгому экономическому исчислению. Главный критерий, в соответствии с которым формируется эта символическая ценность эстетического объекта, связана с масштабами его влияния на современное состояние общества и масштабами возможного влияния на обще106 ство будущего. И реальная стоимость объекта оказывается производной от его символической ценности. – Критик формирует, прежде всего, именно символическую ценность произведения, что и позволяет считать его главной фигурой эстетического производства. *** Во второй половине ХХ в. эстетическое производство радикально трансформируется. – Можно – предельно схематично – выделить следующие черты, предопределившие эту трансформацию, и, одновременно, являющиеся опосредованным отражением свершившихся перемен. 1. Приоритет идеи потребления над идеей производства; первичные потребности общества в целом реализованы, вторичные потребности начинают непосредственно влиять на цели производственного процесса; на первый план выходит фигура Покупателя. Соответственно, все остальные фигуры эстетической деятельности утрачивают свое значение, превращаясь, по сути, в исполнителей воли Покупателя. 2. В сознании эпохи происходит разрыв онтологической связи между означаемым и означающим, вследствие чего реализм утрачивает свою онтологическую очевидность. Живопись становится «открыта» для неопределенно большого количества стилистических экспериментов, эстетических программ и онтологических моделей. 3. Фактически устраняется понятие символической ценности произведения; символическая ценность в полной мере интегрируется в реальную стоимость. 4. Осуществляется относительная деэкзистенциализация эстетики: произведения искусства вновь обретают функции социальных атрибутов. – Последнее обстоятельство парадоксальным образом сочетается с субъективизацией искусства ХХ в., со стремлением этого искусства отражать, прежде всего, реалии внутреннего мира личности. Все эти процессы и изменения, так или иначе, характеризуют изменения, происшедшие в социальной структуре западного и, теперь уже, мирового общества в целом. Суть этих изменений может быть понята как возникновение тотальной власти капитала. Капитал как главный анонимный субъект социальных отношений получил доступ к тем сферам и сегментам социальной жизни, ко107 торые ранее избегали его контроля. То, о чем писал К. Маркс во второй половине XIX в., стало реальностью столетием позже. И частным отражением такой тотальной власти капитала над сферой социального стала деконструкция понятия «символическая ценность» применительно к эстетическому объекту; символическая ценность оказалась растворенной в реальной стоимости. При этом капитал стремится подорвать суверенитет других субъектов социальных отношений, главным образом, суверенитет государства. И онтологический хаос, утверждающийся в картине мира ХХ в., является, во многом, знаком успешности осуществления этой цели, – отражением успешности социальной стратегии капитала, ориентированной на достижения тотального господства над обществом. Хаос – это именно то, что соответствует глобальным интересам капитала в современном мире. Именно крупный капитал и выступает от лица Покупателя; он же влияет на формирование эстетических программ современности и основных стилистических направлений в искусстве. *** ХХ в. по-своему ставит вопрос о будущем. Если предшествующее ему столетие будущее воспринимало оптимистично, то взгляд в будущее, свойственный ХХ столетию, пессимистичен; в рамках такого взгляда будущее воспринимается под знаком утрат. Это в полной мере относится и к сфере эстетического. Ситуация, в рамках которой эстетическое претендовало на роль главной формы культуры, аналогичной роли религии в средневековом обществе, безвозвратно уходит в прошлое. Современное искусство, по сути, становится частью «культурной периферии», вытесняется в нижние этажи культурной иерархии ценностей; одновременно с этим меняется и сфера основных репрезентаций эстетического как такового. Центр эстетического сегодня перемещается из сферы искусства в сферу технологий, и именно там, в сфере технологий, эстетическое оказывается наиболее востребованным. Впрочем, данное развитие событий не является «вечной перспективой» для процессов культурного становления. – Современное status-quo в сфере культуры производно от внеэстетического 108 социального фактора – устойчивости капиталистической системы. Т.к., судя по всему, общество не способно создавать вечных социальных систем, то и современная социально-экономическая система так же, как и ее предшественницы, является временной. – Неизбежная смерть этой системы создаст принципиально новые социальные диспозиции и, как следствие, новые возможности в сфере культуры. – Искусство получит свой шанс вернуть себе тот высокий ценностный статус, которым оно обладало в относительно недалеком прошлом. Впрочем, совсем не очевидно, что оно этим шансом сумеет воспользоваться. Поэзия в эпоху Революции 1 Современное состояние действительности, данное в непосредственных, феноменальных формах, есть состояние неудовлетворительное. Сегодня кризис сопутствует практически всем формам социальной и культурной жизни, обнаруживая себя одновременно в экономике, политике, культуре. При этом та же экономическая жизнь, демонстрируя многочисленные примеры упадка и стагнации, никоим образом не указывает на естественные, связанные с самой логикой функционирования современной мировой экономической системы, выходы из создавшегося положения. Наоборот, следование требованиям, происходящим от данной логики, приводит лишь к усилению кризиса и, в итоге, порождает тупиковую ситуацию. Единственным выходом из создавшегося положения оказывается не процесс дальнейшего развития системы, а ее радикальное изменение – радикальное настолько, что оказывается, по сути, отказом от этой системы, ее разрушением. Этот выход, очевидный для экономической сферы, показывает собственную значимость и в других сферах жизни. Везде состояние кризиса сопровождается осознанием тупиковости ситуации, неспособности изменить эту ситуации при помощи тех средств, которые предоставляются современными легитимными системами. – Радикальный прыжок от одного состояния 109 социума к другому его состоянию есть революция. Именно на пороге революции и находится современный мир. Безусловно, революция – процесс крайне болезненный и противоречивый, и желание общества избежать революции или хотя бы отсрочить ее – вполне объяснимы и внешне оправданны. Но, уклоняясь от подобных перспектив, не следует забывать о том, что революции не происходят в здоровом обществе, они всегда есть реакции на серьезные социальные болезни, по отношению к которым революционная политика выступает в качестве некоего лекарства. Современное состояние общества таково, что дальнейшее игнорирование болезни приведет к последствиям, имеющим фатальный и крайне пессимистичный характер. Чем дольше революция будет «откладываться на завтра», тем более жесткие формы она примет, тем более безапелляционной, жестокой и кровавой она, в итоге, станет. Пример «запоздавшей революции» дант нам собственная история, но в условиях глобализации масштабы социальных потрясений увеличиваются многократно и, соответственно, многократно увеличиваются те жертвы, которые общество будет вынуждено принести. В этой перспективе революция – парадоксальным образом – оказывается более желательной сегодня, чем завтра. Но, в любом случае, революция – это тот гость, от визита которого мы уже не в состоянии уклониться… 2 Геополитические истоки современного кризиса очевидны. Хотя в России кризис естественным образом принял специфические, особенные формы, истоки кризиса имеют общемировое начало; сегодняшний кризис – это кризис цивилизационный, системный. – Рыба гниет с головы, главные сбои системы происходят в ее центре. – Центром современной мировой цивилизации является Запад, и именно там – в западной социокультурной реальности – необходимо искать и истоки современного кризиса, и его причины, и именно оттуда кризис транслируется в другие регионы земного шара. 110 Основным содержанием цивилизационных процессов, развертывающихся в странах Запада на протяжении нескольких столетий, является борьба капиталистического способа производства с некапиталистическими формами культуры. В процессе этой борьбы капитализм стремится подчинить все стороны и формы социального существования, навязать этим формам собственную логику функционирования. Будучи изначально лишь частным элементом культуры, сегодня капитализм стремится стать единственно возможной формой культуры. И современный кризис – это свидетельство сегодняшней победы капитализма над некапитализмом, свидетельство того, что капитализм превращается в единственное легитимное состояние мира. Подобная ситуация оказывается гибельной для цивилизации в целом; итогом такой победы капитализма станет либо глобальная цивилизационная стагнация, в рамах которой социокультурная реальность вступит в фазу радикальной регрессии и упрощения, сопровождаемых стремительной эскалация хаоса и насилия, либо к III Мировой войне, которая еще более быстро приведет человечество к самоуничтожению. – В любом случае перспективы общества, интегрированного в капиталистическую систему, оказываются неудовлетворительными. Как было отмечено выше, единственно действенным, эффективным ответом на существующие кризисные явления сегодня может стать выход за пределы капитализма как социальноэкономической системы. Соответственно, революция в современных условиях оказывается единственной естественной и необходимой перспективой существования общества в ближайшем будущем. И то обстоятельство, что сегодня в большинстве стран мира непосредственных революционных процессов не наблюдается, свидетельствует о том, что современное общество пока еще продолжает пребывать в сфере недействительного, иллюзорного, и ему только предстоит сделать радикальный шаг вперед – навстречу собственной судьбе, чтобы обрести свое подлинное существование. Подлинное существование современности – в преодолении капиталистического способа производства. 111 В современном политическом дискурсе термин «революция» был подвергнут радикальной фальсификации и обесцениванию. Под революцией часто понимается любое политическое волнение, независимо от того, ведет ли оно к изменению основ социальной жизни или нет, а причины революции спекулятивным образом сводятся к случайным факторам и действию политтехнологий. Реальная же, действительная революция всегда неизбежным образом меняет сам способ производства. Капиталистический способ производства уже достаточно давно утратил собственную центрированность на сфере производства вещей. Главный объект производства сегодня – это субъективность как таковая. Благодаря этому обстоятельству и современный способ производства обретает тотальность, демонстрирует свое присутствие во всех сферах жизни, в т.ч. и в тех, которые еще в начале прошлого века казались с производством как таковым никоим образом не связанными. – Присутствие субъективности в культуре имеет тотальный, всеобщий характер и, вследствие этого, и производство субъективности также тотально: сегодня капитализм старается продемонстрировать собственное присутствие практически во всех сферах жизни. Следовательно, разрушение капиталистического способа производства субъективности также будет иметь тотальный характер. – Категориальные различия между социальным, культурным, технологическим, политическим и др. типами революций остались в прошлом. Сегодня революция, для того чтобы состояться, должна охватывать собой абсолютно все сферы человеческого существования, революция ближайшего будущего – это неизбежно тотальная революция. Такая революция может варьировать интенсивность своего проявления в разных регионах и сферах жизни, она может демонстрировать себя по-разному в разные моменты своего осуществления, являя себя, попеременно, то в образе радикальной экономической политики, то в образе политики культурной, то в образе орудия, направленного на слом существующих политических институтов, но, в любом случае, эта революция будет сохранять ха112 рактер всеобщности. Принцип ее действия – это огонь по всем фронтам, движение по всем линиям. 3 Подлинная поэзия во все эпохи обнаруживала свою причастность к изначальным, онтологическим истокам человеческого существования. Благодаря этой способности поэзия – главный метафизический проект культуры, чье появление значительно опередило появление метафизики как таковой, метафизики в ее рационально-философских формах. И если поэзия хочет сохранить эту изначальную связь с истоками человеческого существования, она неизбежным образом должна реагировать на зов бытия, соответствовать содержанию этого зова. Поэзия – естественный враг капитализма, т.к. сущность поэтического не подлежит какому-либо исчислению и не может быть сведена к количественным показателям. Капитализм, реагируя на эту особенность поэтического, видит в нем проявление той изначальной культурной архаики, которая должна быть преодолена и уничтожена. Соответственно, и формы культуры, спонсируемые капитализмом, так же враждебны по отношению к поэзии. Эти формы культуры либо стремятся свести поэзию к серии сиюминутных, мимолетных переживаний, чья связь с онтологическими структурами бытия оказывается невозможной и ненужной, а сами они, вследствие этого, часто лишь стремятся дублировать обыденную речь, либо же поэзия сводится исключительно к серии технических приемов – к той чистой формализации, в рамках которой поэзия оказывается технологией и только технологией. В этом, втором случае, превращаясь в инструмент речи, поэзия парадоксальным образом теряет способность нести содержательную речевую нагрузку; погружаясь в разработку разнообразных технических форм высказывания, такая поэзия обнаруживает простой и скандальный факт – вопреки всей своей технической изощренности и структурной сложности, ей просто нечего сказать о мире. Возникает ситуация параллельного существования, когда мир и поэтический дискурс начинают существовать неза113 висимо от друга: мир изгоняет из себя поэтическое, поэзия замыкается сама на себе и забывает о существовании мира. Но для поэзии ситуация забвения мира неизбежно оказывается и ситуацией забвения самой себя. Забывая о мире, поэзия забывает о собственном предназначении. Итогом таких процессов становится саморазрушение поэтического. Его существование в полной мере становится абсурдным и ненужным. Современность радикализирует задачи поэзии и дает ей шанс выйти из того состояния дурного сна, в котором она сегодня, по преимуществу, пребывает. Под знаком глобального цивилизационного вызова поэзия неизбежно должна вернуться к бытийственной онтологии, вернуться к миру и, тем самым, вернуться к собственной сущности. И если содержанием данного вызова оказывается революция, то и глубинным содержанием поэзии также должен стать именно революционный процесс – процесс, отменяющий современную социально-культурную систему, способствующий глобальной деконструкции этой системы. В современных условиях подлинное социальное существование становится возможным исключительно в революционных формах. Следовательно, и поэзия сегодня является подлинной лишь в той степени, в какой она революционна. 4 Что значит для поэзии быть революционной? Ответ на этот вопрос тесно связан с другим вопросом: что значит для поэзии быть метафизичной? В отличие от теоретической метафизики поэтическая онтология никогда не ставила перед собой цель явить образ мира, свободный от присутствия человека. И если в сфере теоретического мышления мир мыслится существующим как бы независимо от присутствующего в нем человека, то поэзия рассматривает человеческое существование как важнейший онтологический аспект реальности в целом. С точки зрения поэзии человек всегда присутствует в мире. В поэтическом видении мир являет себя, прежде всего, не как продукт чистого понимания – результат иг114 ры разума, а как органическое единство понимания и переживания. Реальность, явленная в сфере поэтического, – это естественное единство рационального и чувственного. Именно благодаря этому обстоятельству поэтическое родственно мифологическому. Но, в отличие от мифа, субъектом поэтического высказывания является не коллективный субъект, а субъект индивидуальный, единичный. Поэтическое ставит именно такого субъекта один на один с миром, предельно обнажая хрупкость и трагичность его существования. – Подлинное поэтическое неизбежно экзистенциально, а экзистенциальное – неизбежно трагично. Истоки трагического мироощущения поэзии в историческом контексте связаны с тем обстоятельством, что поэзия не только родственна мифу, но и, в то же время, противоположна ему. – Собственно поэтическое становится возможным лишь тогда, когда классический, архаический миф входит в фазу своего упадка и разрушения. Одним из следствий этих процессов оказывается формирование нового типа субъективности, в основе которого находятся не коллективные ценности и поведенческие стереотипы, а индивидуальное мироощущение, осознающее себя как состояние одиночества и отчужденности от базовых принципов старой, мифологической культуры. Возникновение поэзии – это знак того, что коллективный субъект уступает место субъекту индивидуальному, и поэтическое как таковое – это выражение опыта индивидуального субъекта. По сути, утверждение реальности индивидуального существования – это важнейшая интуиция поэзии, интуиция, устанавливающая связь между поэтическим и онтологическим. Индивидуальное существование изначально заявляет о себе как существование хрупкое и конечное. Именно эти обстоятельства, в первую очередь, и придают такому существованию трагический характер. Поэтическое, соответственно, – то поэтическое, которое мы обнаруживаем у истоков постархаической культуры и видим его присутствие во все значимые моменты последующего культурного становления, – есть способ выражения и осмысления трагического. – Рождение индивидуального субъекта лишь с точки зрения последующих веков может быть воспринято как 115 некое исключительное благо, по отношению к которому все негативное меркнет и оказывается несущественным. Но действительное рождение индивидуальности – крайне болезненный и противоречивый процесс, это некое «изгнание из Рая» – выталкивание за пределы патерналистского родового (коллективного) пространства в сферу тотальной неопределенности, непредсказуемости, внутри которой сама свобода субъекта оказывается серией непрерывных угроз и опасностей. Индивидуальное осознает себя как одинокое индивидуальное, и это одиночество демонстрирует себя в предельно негативных формах. Именно в этот момент осознания того обстоятельства, что «Рай утрачен», человеческая субъективность более четко понимает и принимает собственную конечность, обретая, тем самым, трагичность мироощущения. И именно в этот момент рождается подлинная поэзия. Быть революционной для современной поэзии означает возврат к осмыслению основных проблем человеческого существования. Революционная по своему духу поэзия вновь обретает утраченный характер экзистенциальности – способности, которую так боится современная официальная культура. Поэзия должна вновь поставить вопрос о смысле человеческого существования, о его дальнейших перспективах, она должна выразить индивидуальное мироощущение в его конкретных проявлениях, вписать индивидуальные моменты человеческой жизни в общую жизненную перспективу; благодаря поэзии человеческое самосознание должно обрести целостность, над разрушением которой активно работала культура ХХ в. и отсутствие которой является одним из условий окончательной победы капиталистического способа производства. Возвращение поэзии ее изначального, мировоззренческого характера будет шагом вперед на линии исторического становления, и, одновременно, шагом, возвращающим поэзию назад – в русло Традиции. Движение вперед в данном случае – это не обретение принципиально нового знания, аналогов которого ранее не существовало, а всего лишь преодоление состояния забвения – восстановление памяти, в рамках которого поэтическое возвращает себе то, чем уже ранее обладало. Подлинный модернизм 116 всегда предполагает обращение к традиции; в этом контексте само наличие модернизма в режиме исторического «здесь и сейчас» является свидетельством того, что именно «здесь и сейчас» культура испытывает состояние локальной амнезии, а модернизм оказывается одним из инструментальных средств преодоления такого состояния. В органичности связи нового и изначального (традиционного) поэтическое обнаруживает принципиальные сходства с революционным. – Любая революция, апеллирующая к будущему, в то же время оказывается апелляцией и к прошлому. Пафос революционной стратегии – это пафос восстановления утраченного, обращение к той изначальной человеческой природе, которая была разрушена и подавлена строем, отрицаемым революцией, и которая должна быть восстановлена – в значительно более полной и совершенной степени. Возвращение поэзии к Традиции ни в коей мере не сводится исключительно к возвращению к стилистическим приемам, свойственным прошлому, и, более того, может вообще не нуждаться в подобных возвращениях. Стилистика в данном случае – это проявление технических аспектов поэзии. Видеть же в поэзии исключительно технику построения высказываний – это замыкать поэзию в горизонте формального; подобный удел является неотъемлемой чертой поэтического формализма – проявлением утраты связи с экзистенциальным. Подобное требование часто обнаруживает себя среди поэтов, активно отрицающих ценность прошлого, но не менее часто подобное же требование присутствует и в высказываниях, декларирующих идею ценности прошлого. Требование сведения поэтического языка исключительно к рифмованным строчкам не менее формалистично, чем эксперименты, связанные с разрушением грамматических структур языка. – И то, и другое в равной степени указывают на деонтологизацию поэтического. В действительности поэзия не может быть привязана к ограниченному набору стилистических приемов. Стилистика поэтического склонна к постоянным вариациям, истоки которых – в эстетике конкретного исторического периода и особенностях ин117 дивидуального опыта. Единственная, по сути, стилистическая (техническая) характеристика поэтического языка сводится к простому требованию: поэтический язык должен отличаться от языка повседневной, обыденной речи. В этом контексте требование, которое предъявляет к поэзии Традиция, – это не требование верности конкретной форме, а требование наличия в поэтическом высказывании экзистенциального смысла. Подлинная экзистенция, обнажая трагизм человеческого существования, выводит действительный центр этого существования за пределы всех параметров, связанных с простыми, статистическими исчислениями, и, тем самым, порождает возможность конфликта между таким пониманием и стандартами современной буржуазной культуры. 5 Но и связь с индивидуальным существованием сама по себе не делает поэзию созвучной революционному мироощущению, не превращает ее в элемент революционной культуры. Для поэзии быть революционной означает не только установление связи с индивидуальными, экзистенциальными аспектами существования субъекта, но и формирование критического отношения к действительности. Соответственно, вопрос о том, что такое критическое отношение к действительности, должен быть прояснен. Современная капиталистическая культура превратила этот вопрос в пугало – в эмблему советской политики в сфере культуры, и попыталась подвергнуть осмеянию. В подобных действиях присутствует четкая и последовательная логика: капитализм не способен критически относится к самому себе, повседневная стихия его мироощущения – эта беззаботность, которой на имманентном уровне восприятия сопутствует безусловное приятие действительности. Соответственно, любое критическое отношение к современной действительности, так или иначе несущее в себе сомнение в возможностях капитализма и в его легитимности, для капитализма оказывается опасным. Теоретическим воплощением данного настроения стал классический позитивизм с 118 его требованием принимать реальность именно такой, какой она является. Подлинное критическое отношение к действительности предполагает, что состояние действительности неудовлетворительно и сама эта действительность в ее наличных формах должна быть преодолена. На онтологическом уровне восприятия критическое отношение действительности означает, что действительность не принадлежит самой себе, и сущностный центр этой действительности находится за ее пределами. – Реальность – это больше, чем действительность; помимо того, что непосредственно есть в режиме «здесь и сейчас», реальное включает в себя прошлое, будущее и – в рамках индивидуального мировосприятия – то, что существует вне и независимо от конкретных пространственно-временных характеристик. Именно наличие таких элементов реального – элементов, выступающих по отношению к действительности как Иное, – наделяет это реальное характером долженствования. – Критическое отношение к действительности – это рассмотрение данной действительности под знаком Иного, предоставление действительности во власть, в распоряжение Иного. Иное же, в свою очередь, выступает по отношению к наличной действительности под знаком истины и как требование ее изменения. Становясь онтологическим центром реальности, иное объявляет действительность несамодостаточной, ее конкретные формы – иллюзорными, а ее наличное состояние – несовершенным. Иное может конкретизироваться в самых разнообразных формах – в зависимости от социально-исторической конкретики; оно может называться Богом, пустотой, историческим законом или законом природы, но все эти, и другие формы Иного имеют значение лишь в границах индивидуального опыта. На общем, структурном уровне Бог и Закон исторического развития тождественны друг другу в том, что именно в них содержится центр реального, и по отношению к ним действительность проявляется как несовершенное. Для существования критического отношению к действительности, по сути, не важно какую именно конкретную форму примет это Иное, важно лишь то, что такое Иное существует. 119 Поэтическое как первичная онтологическая интуиция открывает доступ к восприятию Иного для индивидуального сознания. Соответственно, поэтическое изначально несет в себе критическое отношение к действительности, которое, в свою очередь, оказывается еще одним элементом поэтической Традиции. И восстановление такого отношения не только способно сделать дух новой поэзии созвучным духу революции, но и вернуть его к собственным первоистокам. Наличная действительность никогда не ограничивается исключительно набором объектов и комплексом связей между ними. Любая действительность неизбежно включает в себя и субъекта, в этой действительности присутствующего и действующего. И если мир вещей, увиденный на фоне присутствия Иного, обнаруживает собственную иллюзорность и несамодостаточность и, как следствие, оказывается вынужденным подчиниться требованию изменения, то же самое и в той же степени это можно сказать и о субъекте как элементе этой же действительности; он также оказывается несамодостаточным и несовершенным. Вследствие этого жизненная ситуация субъекта развертывается как жизнь-в-состоянии-служения, в рамках которой конкретные человеческие действия оказываются жестко скоординированными с некой внеэмпирической идеей и подчиняются требованиям этой идеи. Именно ценность идеи, а не ценность самого себя, субъект и утверждает в процессе непосредственного поэтического творчества. Индивидуальная субъективность, по сути, приносит себя в жертву идее. Это изначально жертвенное устремление поэтического творчества опять-таки сближает его с мироощущением революционного действия: подлинная революционная психология не может существовать, подчиняясь нормам эгоцентризма; нормам эгоцентризма могут подчиняться жажда погрома, грабежа, желание мести. Но в революционном действии изначально доминирует именно жертвенное начало. Современная культура, естественно, стремится изгнать жертвенность из сферы художественного творчества, подменяя ее элементами экстравагантности и занимательности, низводя до 120 уровня развлечения. Соответственно, и подавляющее большинство поэтических текстов, написанных в современное время, тех текстов, что следуют соблазнам, идущим от культурного официоза, оказываются обреченными на итоговое забвение. В перспективе грядущего подобные произведения оказываются аналогами некой культурной «накипи» – чем-то безусловно случайным и третьестепенным. 6 Наличие многочисленных созвучий революционного пафоса и базовых поэтических интуиций не является чем-то случайным. – Базовые поэтические интуиции сами по себе несут в себе мощный взрывной импульс, способный радикально изменить и мироощущение отдельного индивида, и мироощущение культуры в целом. Данные интуиции – на структурном уровне – есть осуществленность прыжка сознания от одного состояния к другому. Озарение не склонно менять картину мира постепенно; наоборот, озарение действует резко, стремительно и безапелляционно. Точно так же действует и подлинная революция. Вся история мировой поэзии – это история непрерывных микрореволюций, очагом которых оказывается индивидуальное сознание. В этом контексте поэтическое – это радикальный опыт культуры, направленный на радикальное изменение мира, если мы будем понимать под словом мир то, что изначально является продуктом нашего восприятия. – Поэтическая метафора как инструмент культурного действия меняла реальность чаще и радикальнее, чем все непосредственные, прямые действия, связанные с социальной сферой существования. Единственной силой, способной успешно конкурировать с метафорой в сфере преобразования мира, является мистика. Но не являются ли поэтическое и мистическое двумя разными сторонами одного и того же культурного процесса? Основания поэтических интуиций с полным правом могут быть осознаны как основания мистические. А язык мистики, в свою очередь, для того, чтобы стать языком культуры, 121 нуждается именно в поэтической метафоре и, по сути, ни в чем более… 7 Грядущая революция заново ставит вопрос об ответственности поэта. – Идея «ответственности поэта перед самим собой» – идея эгоцентристская и, по сути, антипоэтическая, уступает место идее «ответственности поэта перед поэзией», которая, в свою очередь, конкретизируется в требовании обязательного отклика на вызов времени. Реагируя на это требование, поэт и поэзия возвращаются к собственным онтологическим истокам, поэзия восстанавливается в своем изначальном, подлинном звучании. Как много людей, так или иначе пишущих стихи, окажутся способными прореагировать на этот вызов времени? – История культуры не знает больших чисел, и если новая революционная эпоха подарит национальной литературной традиции всего лишь несколько десятков ярких имен, то поэзию этой эпохи можно будет считать в полной мере состоявшейся… Возможно, подобная оценка кому-то покажется жестокой, но будем помнить, что жестокость – это главная черта исторической памяти. – Память – это, прежде всего, способность забывать, забывать о многом для того, чтобы помнить о главном. 122 Список литературы: 1. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001. 2. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлѐт и падение метафоры. М., 2003. 3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2010. 4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. 5. Никифоров Ю.А. История как технология социального проектирования // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. История и политология. 2011. № 2. 6. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. 7. Смирнов Д.В. Синхрония и диахрония в контексте изучения межсоциорного взаимодействия // Социальногуманитарные знания. 2008. № 4. 8. Фейерабенд Пол. Наука в свободном обществе. М., 2009. 9. Фейерабенд Пол. Прощай, разум. М., 2010. 10. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 11. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. 12. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997. 123 СОДЕРЖАНИЕ Вопросы теории Философия: проблема определения и роль в жизни культуры.……………………………………………………. 3 Онтология и экзистенция Вечное и повседневное. К спорам о русском консерватизме …………………………………………………... 30 Отчаяние. Пространство экзистенциальной реальности ……………………………………………………….. 42 Дискурс смерти ……………………………………………. 69 Эстетические объекты Венецианские лабиринты…………………………………. 79 Классический эстетический объект. Место эстетического и способ его присутствия в повседневном мире…………………………………………….. 91 На пересечении эстетического, метафизического и социального. Новоевропейская живопись как одна из форм эстетического производства…………. 99 Поэзия в эпоху Революции ………………………………... 109 Список литературы ………………………………………… 123 124 Научное издание Сергей Иванович Иванников Ландшафты философии Монография Редактор: Козаренко Л.А. Подписано в печать: 4.02.2015 г. Объем: 7,75 п.л. Тираж: 200 экз. 125