глава вторая - SD

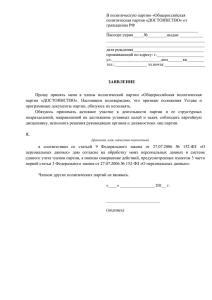

реклама