Задушевный разговор

реклама

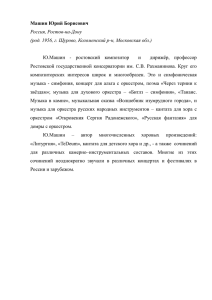

\ ЛИНИЯ ЖИЗНИ \ Задушевный разговор В 2010 году исполнилось 80 лет Большому симфоническому оркестру имени Чайковского, старейшему в России. Тридцать шесть лет им руководит один из величайших дирижеров современности Владимир Федосеев. По словам маэстро, всю свою жизнь он старается выразить в звуке простоту и глубину произведения. «Добыть простоту — это самое сложное. Я хочу звуком говорить с публикой», — объясняет Владимир Иванович. — Одно из самых ярких моих музыкальных впечатлений — исполнение вами Четвертой симфонии Чайковского. Что для вас значит Чайковский? — Это моя жизнь. Я перелистываю Чайковского, сообразуясь с моей жизнью. Каждый раз в тех же нотных знаках вижу то, чего не видел раньше. Добавляется опыт собственной жизни и то, чего я раньше не знал о Чайковском. Я читал его подлинные партитуры и клавиры, видел его руку, которая нервно зачеркивала и переписывала ноты. Он всегда был неуверен в себе, застенчив, очень скромен в жизни, а все свои страсти выражал в музыке. И страсти эти были очень сильными. Почему-то считали и считают Чайковского сентиментальным. Помню времена, когда у нас не принято было исполнять его пьесы из фортепианного цикла «Времена года» — якобы они примитивны и сентиментальны. Да нет же там никакой сентиментальности! Или возьмите Шестую симфонию, последнее творение Чайковского. В нем он рассказал о жизни очень глубоко. Как православный человек, не боялся смерти. Он прощался с земной жизнью без надрыва и слез, там слышен очень ясный приход к вечности. Поэтому меня смущало, когда на похоронах партийных деятелей в 70-х и 80-х годах в Колонном зале были вынуждены так играть эту музыку, чтобы выжимать слезу. 94 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010 Александр ТРУШИН — Откуда идет эта традиция? — От многих дирижеров. Может быть, и от Эдуарда Направника. Чайковский последнюю часть Шестой симфонии озаглавил так: «Анданте ламентозо», что значит печально, в темпе спокойного шага. А Направник, исполняя симфонию после смерти Чайковского, зачеркнул первое слово и написал: «Адажио ламентозо», то есть очень медленно. Получается совсем другое содержание. Поэтому я всегда стараюсь очищать Чайковского от сентиментальности, ему совершенно не свойственной. Нужно стремиться к простоте. — Помните, когда вам удавалось лучшее исполнение Чайковского? — Да, было два случая, которые я запомнил на всю жизнь. Первый — в Испании, мы играли Четвертую симфонию в поле, где обычно проходит коррида. Больше я так сыграть не смог, не могу объяснить, почему. Второй случай произошел в Японии. Мы в Хиросиме днем были в госпитале для еще живущих инвалидов атомной бомбардировки, а вечером играли Шестую симфонию. Последние звуки стихли, и никто не аплодировал. Люди застыли, охваченные музыкой. Нет, не плакали, не рыдали, они проживали каждый свою жизнь. Вот так действует великая музыка. — Что же есть в музыке чудесного, что позволяет, не меняя ни одной ноты, производить разное впечатление на слушателей? — Я всегда стараюсь отстраниться от вычурности, от аффектации. Все зависит от того, как понимать любой нюанс. Если Чайковский пишет «десять форте» (с удесятеренной силой) — это вовсе не означает аффектации. Это выражение его страсти. Вот во второй части Четвертой симфонии звучит гобой. Можно сыграть 100 вариантов по-разному. С аффектацией, со слезливостью, с ужимками. И многие не замечают, что там написано «семпличе» — просто. А добыть простоту — это самое сложное. Любому музыканту надо объяснять, что такое простота. Моцарт — очень простой. Чайковский очень любил Моцарта. Их души слились. Поэтому я стараюсь в Чайковском найти простое и естественное выражение фразы. Для меня сложно играть Чайковского с западным оркестром. Есть очень хорошие коллективы, но Чайковского не чувствуют. И исправить это очень трудно, почти невозможно. — У русской музыки есть какие-то особые свойства? — Я помню, еще в советское время мы в Австрии играли Третью симфонию Шумана, у нее есть подзаголовок «Рейнская». Газеты писали: «Это была «Волжская» симфония». То есть мы ее играли по-русски. Тяжеловесно, грузно, как Шаляпин пел «Вниз по матушке, по Волге». И нам «за железным занавесом» трудно было от этого избавиться. На Западе, общаясь с европейской культурой, я понял многое в русской музыке. Часто музыканты настроены на внешние стороны звучания. А соединить простоту и глубину содержания со звуком — это очень сложно. И когда мы не так давно в Вене, в зале «Музикферайн» играли \ ОБЩЕСТВО \ 95 Photoxpress.ru \ ЛИНИЯ ЖИЗНИ \ Владимир Федосеев родился в Ленинграде в 1932 году. Его профессиональное становление началось в музыкальном училище имени Мусоргского, продолжилось в Музыкальной академии имени Гнесиных и в аспирантуре Московской консерватории под руководством профессора Лео Гинзбурга. В 1971 году Владимир Федосеев был приглашен маэстро Евгением Мравинским дирижировать оркестром Ленинградской филармонии. В 1974 году — становится художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Московского радио (позднее — Большой симфонический оркестр имени Чайковского). За 26 лет работы сформировался особенный певучий эмоциональный почерк оркестра, который сделал его узнаваемым среди других и принес международную известность. В 1997–2004 годах Владимир Федосеев занимал пост главного дирижера Венского симфонического оркестра и одновременно продолжал работу с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Маэстро Федосеев является первым приглашенным дирижером Токийского филармонического оркестра. Выступал с оркестрами Цюриха, Лейпцига, Французского и Баварского радио и другими коллективами. Дирижировал оперными постановками в разных странах мира. Награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством», Серебряным крестом Австрийской республики за вклад в культуру. Чайковского, мы всех слушателей смогли увлечь этой русской простотой и глубиной. И наоборот, на тех же гастролях играли Бетховена, но, как говорили критики, это был настоящий Бетховен с русской душой. Темпераментный, горячий, но как бы с другим паспортом. Мы, русские, можем правильно понимать и чувствовать любую культуру. Русские могут играть Бетховена так, чтобы он был понятен абсолютно всем в мире. Русская культура всегда этим отличалась. — Вы 15 лет руководили оркестром русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Что вам дала эта работа? — Понимание простоты. Народная музыка — это источник классической музыки. Михаил Иванович Глинка отмечал: «Музыку создает народ». Я дружил с великим певцом 96 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010 Победа русской музыки: Большой симфонический оркестр в венском «Музикферайн» играл Чайковского. Сергеем Яковлевичем Лемешевым. Он так говорил: «Послезавтра я пою в опере «Евгений Онегин», а сегодня еду в Тверь, в деревню к матушке. Она мне песни напоет, и я буду готов к спектаклю». Народная музыка — это основа, база классической музыки, да и исполнительской школы во многом. — Живет ли сейчас народная музыка? — Она сейчас очень искажена, превратилась в сувенир. Народная музыка жила в хоровом пении. А сейчас хоров осталось очень мало, они все убиты. Чтобы прожить, начали перестраиваться на другой жанр, скоморошничают. Конечно, традиции еще остались, но их все меньше, меньше... — Возрождение русских храмов, появление в них хоров способствует сохранению народной музыки? — Да, это очень сильно действует и поддерживает. Я сейчас соприкасаюсь со многими церковными хорами и вижу, что их влияние очень велико. Надеюсь, это будет распространяться. Но многое зависит от руководителей. В России были великие хормейстеры, регенты. Вообще Россия — поющая страна, именно в хоровом пении проявлялась русская соборность. Ты стоишь в хоре и поешь вместе с другими — это прекрасно. Сейчас в школах отменены уроки пения — это факт культурной диверсии. — Вы сторонник традиций в музыке? — Всякая традиция идет от людей. Был некий великий музыкант, он заложил какую-то традицию. И это было хорошо, и все ее перенимали. Но он ушел, и с ним ушла традиция. Она не смогла соответствовать новому, изменившемуся времени. Слепо следовать установившимся нормам нельзя. Вообще традиции, которые соответствуют современности, встречаются очень редко. Я бы назвал их вечными. Для меня самый великий дирижер современности — Карлос Клайбер. Он нес и традиции, и сегодняшнее ощущение музыки и жизни. Если ты следуешь только традиции, а сам ничего не добавил, — она не твоя. Даже если традиция хороша. Были в музыке известные имена, но что они сделали, сейчас мало кто знает. А вот, например, другой великий дирижер, немецкий, Вильгельм Фуртвенглер, и сейчас воспринимается как наш современник. — Кто из ваших учителей оказал на вас наибольшее влияние? — В Московской консерватории я учился у Лео Морицевича Гинзбурга. Это был замечательный педагог, действительно — учитель. Он не был крупным дирижеромисполнителем, это не всегда совпадает. Можно быть великим певцом, но плохим педагогом и даже портить голоса. Так и в дирижировании. Он открывал лучшие качества в учениках. Я ему очень благодарен, он меня направил и дал возможность ощущать музыку и жизнь. Второй мой учитель — Евгений Александрович Мравинский. Я у него формально не учился, но был с ним очень близок, посещал его репетиции, беседовал с ним у него дома, знаю его семью. И это дало мне очень многое. Мравинский вообще никого не учил, он просто жил в музыке. Он говорил: «Я сегодня буду в тысячный раз дирижировать Пятую симфонию Чайковского. Вот ищу то, что я еще не нашел. Думаю, мучаюсь». Такой был его подход. — Герберт фон Караян был в ряду других больших дирижеров, руководивших Венским симфони\ ОБЩЕСТВО \ ческим оркестром. Как произошло, что вы приняли этот высокий пост? — Это там (показывает наверх) случилось. Я не участвовал в этом. Жил и работал очень скромно. И вдруг получил приглашение. Наверное, они заметили меня, когда я играл со своим оркестром в Европе. Сначала пригласили на Брегенский музыкальный фестиваль в Австрии. Это второй фестиваль после Зальцбургского. Я дирижировал сочинения Рихарда Штрауса и Иоганна Штрауса. Это пробный камень для всех русских музыкантов, самое сложное. И им понравилось. Потом играл в «Золотом зале Музикферайн» «Три Ромео» — Чайковского, Прокофьева и Бернстайна. И последовало приглашение руководить Венским оркестром на двойной срок. Это мне очень много дало. К сожалению, мою карьеру «построил» Запад. Или к счастью. То есть он мне помог осуществить мои идеи. В СССР меня считали «народником». Я не единственный, говорят же, «нет пророков в своем отечестве». Мне было очень трудно. Но устоял. — В работе с Венским оркестром вам пришлось подстраиваться к музыкантам или им — к вам? — Нет, я их тянул. У меня один и тот же метод, я также работаю и со своим оркестром. И все мои требования предъявлял и там. Когда я уезжал, они об этих требованиях забывали. Для меня самое главное — звук. Все 35 лет я работаю над тем, чтобы получить звук теплый, органичный. Я хочу звуком говорить с публикой. Моя мечта — чтобы наш оркестр был узнаваем даже по радио, даже без объявления диктора. И мне кажется, отчасти я этого добился. Слушатели понимают нашу музыкальную речь. — Есть ли для вас разница, выступать со своим оркестром или с чужим? — Конечно, есть. Мой оркестр — мой инструмент. Дайте скрипачу другую скрипку, даже очень хоро\ ОБЩЕСТВО \ На репетиции оркестра Федосеева в Московской консерватории приходят воспитанники детских домов. Владимир Федосеев: «Я перелистываю Чайковского, сообразуясь с моей жизнью». шую, он скажет, что ему месяц надо к ней привыкать. Некоторые пианисты с собой на гастроли рояль возили. Клавиши одинаковые, а звук разный. И я знаю, что мои музыканты мне ответят. К другому коллективу, даже к хорошему, надо сначала прилаживаться, это забирает несколько дней. Как правило, незнакомого дирижера оркестр встречает негативно: ну-ка, что ты нам покажешь? И вот этот контакт можно найти через час, два, через день. Но когда контакт найден, мои музыкальные принципы становятся оркестру понятны. Потому что они интернациональны и понимаемы во всем мире — хоть японцами, хоть европейцами. И если музыкантов удается убедить, рождается музыка. Они радуются, и радуюсь я. — У вас огромный репертуар. Есть ли сочинение, которое вы еще не исполняли, но о котором меч­ таете? — Русскую музыку я исполнял всю. И самый современный русский композитор для меня — Дмитрий Шос­ такович. Но я шел к нему долгим путем. Еще со времен войны, когда слушал его по радио, мне казалось, что это музыка надуманная. Потом я понял, что это не так. Сам Шостакович ее не раскрывал, скорее он соглашался с интерпретаторами. А время показало, какой великий это композитор. И я его воспринимаю как глубоко духовного человека. Он сейчас очень нужен слушателям, нам всем, потому что говорил о нас, о нашей судьбе сегодня. И конечно, Георгий Свиридов — это моя душа. У него мало симфонических произведений, но его хоры, вокальная музыка прекрасны. Это та традиция, которая идет от Бородина и Мусоргского. Он ее не потерял, но создал свою. Но более всего сейчас мне хотелось бы исполнить «Страсти по Матфею» Баха. Это великая музыка. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010 97