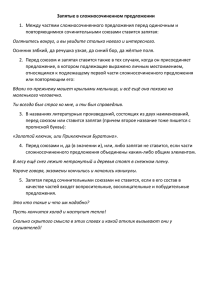

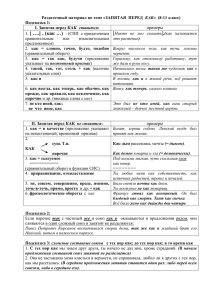

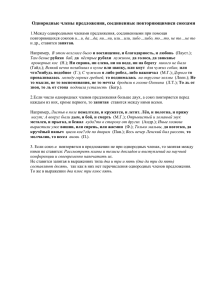

ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (Лекция) Вопрос 1. Пунктуация в сложноподчиненных предложениях Основное правило: придаточное предложение отделяется от главного запятой, а если стоит внутри главного, то выделяется запятыми с двух сторон. Например: 1. Есть минуты, когда не тревожит роковая нас жизни гроза (Блок). 2. В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше (Бунин). Однако запятая на границе главной и придаточной частей ставится не всегда. Негативные правила (о ненужности знака препинания) Не ставится запятая между главным и следующим за ним придаточным предложением в случаях, если 1) перед подчинительным союзом или союзным словом стоит отрицательная частица не Попытайтесь выяснить_ не что они сделали, а что они собираются сделать. 2) перед подчинительным союзом или союзным словом стоит сочинительный союз и, или, либо Учтите_ и что он сказал, и как он это сказал. 3) придаточное предложение состоит из одного только союзного слова Он ушел и не сказал_ куда. Позвонят – расспроси _ кто и зачем. Запятая при сложных подчинительных союзах Имеются в виду сложные (составные) союзы типа для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, несмотря на то что, невзирая на то что, в то время как, перед тем как, прежде чем, по мере того как и под. Правило: Если придаточное предложение соединено с главным при помощи сложного (составного) подчинительного союза, то запятая ставится один раз: перед союзом, если придаточное предложение следует за главным, или после всего придаточного предложения, если оно предшествует главному. Например: Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все (Лермонтов). По мере того как бричка приближалась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась все более и более (Гоголь). Однако иногда, в зависимости от смысла и интонации, сложный подчинительный союз может распадаться на две части. При этом первая часть подчинительного союза войдет в состав главного предложения как соотносительное слово, а вторая будет выполнять роль союза. В таких случаях запятая ставится только перед второй частью сложного подчинительного союза (т. е. словами что, чтобы, как и др.). Сравните: Жизнь прекрасна, потому что можно путешествовать (Паустовский). Жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать. Все это сказано для того, чтобы возбудить внимание к жизни многотысячной армии начинающих писателей (Горький). Запомните: Если придаточное предложение предшествует главному, сложный подчинительный союз обычно не расчленяется (не разделяется запятой): Несмотря на то__ что ему пришлось вынести много страданий, он считал свою жизнь счастливой. Вывод: Таким образом, если придаточное предложение присоединяется к главному при помощи сложного подчинительного союза, то запятая ставится в зависимости от смысла и интонации один раз: перед всем союзным средством или перед второй его частью (словами что, чтобы, как и др.). Примечание: В художественных произведениях XIX века сложные подчинительные союзы нередко выделялись двумя запятыми. Например: В степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось (Чехов). Пунктуация в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 1. Пунктуация при однородных придаточных. Как вы помните, однородными называются такие придаточные, которые относятся к одному и тому же главному предложению (или к одному слову в главном — опорному компоненту или корреляту) и имеют одинаковое значение (принадлежат к одному и тому же типу). Пунктуация при однородных придаточных соответствует пунктуации при однородных членах предложения. Это означает, что запятые ставятся между однородными придаточными во всех случаях, кроме одного: когда они связаны между собой неповторяющимися соединительными или разделительными союзами (и, или, да в значении ‘и’). Например: Надо было посмотреть 1, как развертываются листья на сирени 2 и как она выпускает сизые кисти будущих цветов 3. Очевидно было 1, что Савельич передо мною был прав 2 и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением 3 (Пушкин). 2. Пунктуация на стыке союзов. При встрече двух подчинительных союзов (или подчинительного союза и союзного слова) запятая между ними ставится, если изъятие второго придаточного предложения не требует перестройки главного. Например: Он знал, что, если собьется с дороги, может заблудиться — запятую ставим, так как второе придаточное может опустить, а предложение не потеряет смысла: Он знал, что может заблудиться. Но: Он знал, что если собьется с дороги, то может заблудиться. Это же правило можно сформулировать иначе: Запятая на стыке двух подчинительных союзов не ставится в том случае, если у одного из союзов имеется вторая часть — то, так, но. Вопрос 2. Пунктуация в сложносочиненных предложениях 2 Для разделения частей сложносочиненных предложений используются три знака препинания: запятая, выступающая как основной знак; тире, точка с запятой, которые употребляются гораздо реже. Основное правило: простые предложения, входящие в состав сложносочиненных предложений, отделяются друг от друга запятой. Например: 1. Свежеет, и блеск вечера меркнет (Бунин). 2. Лучезарна поверхность холодного льда, Но темна подо льдами вода (Бальмонт). Вместо запятой ставится тире, если в предложении выражается быстрая смена событий или неожиданный результат. Например: Один прыжок — и лев уже на спине буйвола (наблюдается быстрая смена событий). Я спешу туда ж — а там уже весь город (Пушкин) — во второй части ССП передается неожиданный результат. В сложносочиненных предложениях действует 2 группы негативных правил (о ненужности знака препинания). 1 группа правил объединяет случаи, когда предикативные части сложносочиненного предложения имеют какой-то общий компонент. Обычно в качестве такого компонента выступают член предложения, вводное слово или предложение. Итак, запятая между частями ССП, которые связаны одиночными союзами И, ДА (в значении И), ИЛИ, не ставится, если: (1) предикативные части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член предложения или детерминант. Например: Всю ночь бушевала буря и хлестал дождь — в ССП есть общий для обеих предикативных частей детерминант с временным значением (всю ночь); В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро (Чехов) — в ССП имеются общие для двух частей детерминанты с временным значением (в июле) и пространственной семантикой (на юге); Детей водили гулять и только что привели назад — у частей данного ССП есть общий второстепенный член предложения (дополнение детей). (2) предикативные части сложносочиненного предложения имеют общее вводное слово или вводное предложение: По словам охотников, зверь в этих лесах вывелся _ и птица исчезла. Как это часто бывает, вспоминается хорошее _ и забывается плохое. НО: Если союзы являются повторяющимися, то запятые ставятся между частями сложносочиненного предложения, несмотря на наличие общего члена предложения или общего вводного компонента: Скоро из земли по корням поступят первые капли сока 1, и лопнут почки 2, и деревья выбросят первую листву 3 (Федосеев). Во многих пособиях и справочниках по пунктуации в разделе «Пунктуация в сложносочиненных предложениях» рассматриваются еще два негативных правила, которые, 3 строго говоря, касаются уже не сложносочиненных предложений, а многочленных сложных предложений с разными видами связи. Следуя традиции, приведем эти правила: (3) Запятая между предикативными частями сложного предложения, которые связаны одиночными союзами И, ДА (в значении И), ИЛИ, не ставится, если части имеют общее придаточное предложение. Например: По мере того как бричка приближалась к крыльцу 1, глаза его делались веселее2 _ и улыбка раздвигалась все более и более 3 (Гоголь) — в данном многочленном сложном предложении предикативные части (2) и (3), связанные одиночным союзом И, не разделяются запятой, поскольку имеют общее придаточное предложение (1). (4) В качестве общего компонента в многочленных сложных предложениях с бессоюзием и сочинением может выступать предложение, которое предшествует двум предикативным частям, связанным одиночным сочинительным союзом и соединяется с ними бессоюзно. Например: Берегов не видать 1: их скрыла ночь 2_ и оттолкнули куда-то широкие волны разлива 3 (Горький) — в данном многочленном сложном предложении предикативные части (2) и (3), связанные одиночным союзом И, не разделяются запятой, поскольку имеют общее предложение (1), которое присоединяется бессоюзно. 2 группа негативных правил (о ненужности знака препинания) объединяет случаи, когда предикативные части сложносочиненного предложения совпадают в каком-либо отношении. Возможно совпадение по цели высказывания (если оба простых предложения вопросительные или побудительные), по эмоциональной окраске (когда оба простых предложения являются восклицательными) или по структуре (если соединяются односоставные предложения неопределенно-личного типа, безличные с однотипным выражением сказуемого, номинативные предложения). Остановимся на этом подробнее. Итак, запятая между частями сложносочиненного предложения, которые связаны одиночными соединительными или разделительными союзами И, ДА (=И), ИЛИ, не ставится, если в его состав входят (1) вопросительные предложения Когда ты уезжаешь 1 и скоро ли мы увидимся снова 2 ? Вы сами ответите на вопрос 1 или вам нужно помочь 2 ? (2) побудительные предложения Пусть кончатся все невзгоды 1 и наступят ясные дни 2 ! (3) восклицательные предложения Как прекрасна Земля 1 и сколько удивительных тайн она хранит 2 ! (4) неопределенно-личные предложения Стали искать черкесов во всех углах 1 и, разумеется, ничего не нашли 2 (Лермонтов). (5) безличные предложения, имеющие синонимические слова в сказуемых (например: надо, нужно, необходимо, следует) Необходимо рассмотреть авторские заявки 1 и надо срочно составить по ним заключение 2. (6) номинативные предложения 4 Мороз и солнце… (Пушкин). Ночь, лес и снег (Блок). Если части сложносочиненного предложения значительно распространены и имеют внутри себя запятые, то между такими частями ставится точка с запятой. Например: Шесть лет комиссия возилась около здания ; но климат что ли мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента (Гоголь). 5

![[ ], (который ... (если ), [ ... [ , (который ...](http://s1.studylib.ru/store/data/000589101_1-4e8dfdacd8b8e11f201dda1df7723d55-300x300.png)