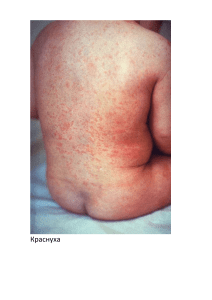

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», ИМО, лечебный факультет Основы гнойной хирургии. Гнойные поражения мягких тканей. Ойкин К.А., III курс, 314 гр. Санкт-Петербург, 2024 Классификация гнойных поражений Острая гнойная инфекция: 1. Острая неспецифическая гнойная инфекция 2. Острая анаэробная гнойная инфекция 3. Острая специфическая гнойная инфекция 4. Гнилостная инфекция Хроническая гнойная инфекция (специфическая и неспецифическая) 2 Этиология • Наиболее частые возбудители неспецифический гнойных процессов: 1. S. aureus 2. Str. pyogenes 3. Klebsiella spp. 4. Proteus mirabilis 5. Bacteroides 6. Pseudomonas aeruginosa 7. Enterobacteriaceae 3 Патогенез 4 Общие методы лечения • Хирургическое лечение гнойных инфекций сводится к латинскому изречению «Ubi pus, ibi incisio», то есть к вскрытию очага, разделению спаек, эвакуации гноя, санации полости и обеспечению адекватного дренирования. • Лекарственная терапия вторична и носит поддерживающий характер. Антибиотикотерапия возможна для предупреждения осложнений (пиофлебит и т.п.) и обеспечения полной санации очага, но не может заменить собой хирургического лечения. Лекарь древних Русов готовится к вскрытию гнойника 5 Гнойные поражения кожи и ее дериватов • К гнойновоспалительным заболеваниям производных кожной эктодермы относят: 1. Фурункул 2. Карбункул 3. Гидраденит 4. Флегмона ПЖК (целлюлит) 5. Рожистое воспаление 6 Фурункул Фурункул — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающей соединительной ткани. Воспаление формируется вначале в устье фолликула; образующийся воспалительный инфильтрат содержит нейтрофильные лейкоциты, микроорганизмы, фибрин (стадия инфильтрации). Распространение инфильтрата до сосочковых тел и сальной железы приводит к некрозу волосяного фолликула и окружающей соединительной ткани (стадия сухого некроза). Вокруг зоны не роза соединительная ткань расплавляется, образуется гной, который ска ливается под эпидермисом, вокруг устья фолликула (стадия абсцедирования). В результате лизиса эпидермиса гнойный экссудат выходит наружу, отторгается некротический стержень с погибшим волосом; дефект тканей заполняется грануляциями и заживает с формированием рубца (стадия ра решения, или заживления). к­ з­ п­ 7 Осложнения фурункула • Течение фурункулеза может осложняться: 1. Регионарным лимфангитом и лимфаденитом 2. Флебогенной диссеминацией 3. Флегмоной 4. Пиогенным менингитом 5. Гнойным артритом и­ • NB! Фурункулы и фурункулез следует дифференцировать с гидраденитом, сибирской язвой, псевдофурункулезом новорожденных, специфическими инфекциями кожи и подкожной клетчатки (актиномикоз, туберкулез, с филис). 8 Лечение • При неосложненном течении лечение консервативное протирание растворами антисептиков, гидрофильными мазями с антибактериальным эффектом, УВЧ. • При локализации в назолабиальном треугольнике постельный режим, антикоагулянтная и дезаггрегационная терапия, обязательная антибиотикотерапия. • При осложненном течении (абсцесс, флегмона) - хирургическое лечение. 9 Карбункул • Карбункул — острое гнойнонекротическое воспаление нескольких волосяных мешочков и сальных желез с обширным воспалением и некрозом кожи и подкожной клетчатки с образованием общего обширного воспалительного инфильтрата и некроза. В отдельных случаях карбункул возникает в результате слияния нескольких ф рункулов. у­ 10 Клиническое течение • Карбункул отличается быстрым развитием и распространенностью процесса в глубину и по поверхности. Интенсивный воспалительный процесс, захватывающий несколько волосяных фоллик лов и сальных желез, вызывает в зоне поражения резкий отек кожи и по кожной клетчатки, сдавление кровеносных и лимфатических сосудов. • Затем происходит тромбоз мелких сосудов, и воспаление сменяется некрозом. После этого гнойно-некротический детрит отторгается с образованием обширного дефекта. • Все это сопровождается симптомами общей интоксикации и сильной болью, проходящей после вскрытия карбункула. д­ у­ 11 Лечение • Осложнения карбункула аналогичны фурункулу, однако встречаются значительно чаще, поэтому такие пациенты в любом случае нуждаются в госпитализации. • В стадии серозно-инфильтративного воспаления необх димо создать полный покой, иммобилизировать пораженную конечность. Применяют антибиотики широкого спектра (обычно внутримышечно). Э фективны УВЧ, УФО. На поверхность карбункула накладывают повязку с мазью на гидрофильной основе или влажновысыхающую повязку с раств ром антисептика. Целесообразно применение электрофореза антибиотиков. • Консервативное лечение карбункула в стадии инфильтрации редко позв ляет «оборвать» процесс. При переходе воспаления в гнойно-некротич скую стадию (появление флюктуации, некроза или выделение гноя) пок зано оперативное вмешательство. е­ о­ о­ а­ ф­ о­ 12 Оперативное вмешательство • Целью операции является максимально возможная санация гнойного очага. Операцию чаще производят под наркозом. Наиболее часто выпо няемое вмешательство при карбункуле — вскрытие его и проведение хиру гической обработки раны. В большинстве случаев достаточный доступ обеспечивается линейным разрезом, длина которого соответствует диаметру воспалительного инфильтрата; при обширном некрозе кожи можно огран читься иссечением его (круговой разрез). • Хирургическая обработка раны включает удаление гноя, иссечение некротизированных и пропитанных гноем тканей (краев раны, клетчатки, фасции), вскрытие гнойных затеков. Показана дополнительная санация раны (пульсирующей струей жидкости, ультразвуком). • Операция завершается наложением повязки с мазью на гидрофильной основе, протеолитическим ферментом, раствором антисептика или гипертоническим раствором хлорида натрия. Последующее лечение в дется в соответствии с принципами лечения гнойных ран. е­ р­ л­ и­ 13 Абсцесс Абсцесс — отграниче ное скопление гноя в тканях или органах. Абсцессы локализуются чаще в подкожной клетчатке, реже — в клетчаточных пространствах. Стенка острого абсцесса представлена сдавленной тканью пораженной области, хронического биогенной мембраной При подкожной лок лизации абсцесса имеются типичные симптомы воспаления: покраснение кожи, припухлость, болезненность при пальпации, местное повышение температуры; в той или иной степени нарушается функция (ограничиваю ся движения). Характерным симптомом абсцесса является флюктуация, или зыбление: при толчкообразной пальпации колебания, передаваемые через жидкость (гной), ощущаются на противоположной поверхности. Чем глубже от кожи расположен абсцесс, тем менее выражены местные призн ки воспаления. Осложнения: флегмона, сепсис т­ а­ н­ а­ 14 Лечение • Диагноз абсцесса независимо от его локализации означает необх димость срочного оперативного вмешательства. • Целями операции являются эвакуация гнойного экссудата, санация и дренирование гнойной полости. Поверхностный (подкожный) абсцесс вскрывают линейным разрезом, дл на которого соответствует диаметру гнойной полости. После удаления гноя рану исследуют с целью выявления гнойных затеков. Обнаруженные в п лости абсцесса тканевые перемычки разделяют; для опорожнения гнойных затеков бывает необходим дополнительный разрез. Удаляют тканевые се вестры, иссекают некротизированные ткани, рану промывают раствором антисептика. • Операция завершается, как правило, наложением повязки с водорастворимой мазью либо раствором антисептика. о­ и­ к­ о­ 15 Флегмона Флегмона — разлитое гнойное во паление клетчатки и клетчаточного пространства. В зависимости от лок лизации воспаления различают флегмоны поверхностные (подкожные, или эпифасциальные) и глубокие; среди последних выделяют межмышечные (субфасциальные) и флегмоны клетчаточных пространств. Флегмоны нек торых локализаций имеют свои названия, например воспаление околоп чечной клетчатки — паранефрит, околокишечной клетчатки — параколит, околопрямокишечной клетчатки — парапроктит, клетчатки средостения — медиастинит. По характеру экссудата выделяют серозную, гнойную, гнил стную флегмоны; в случаях преобладания некротических процессов говорят о некротической флегмоне. Чаще флегмона локализуется в подкожной клетчатке, что связано с большой частотой травмы (в том числе микротравмы) и возможностью инфицирования. с­ о­ а­ о­ о­ 16 Рожистое воспаление • Рожа — инфекционное заболевание, характеризующееся че ко отграниченным острым воспалением всех слоев собственно кожи (р же — слизистой оболочки), лихорадкой, явлениями общей интоксикации. • Источником инфекции является человек, больной каким-либо стрепт кокковым заболеванием (ангиной, скарлатиной, рожей, стрептококковым фарингитом), а также здоровый носитель стрептококка. Контагиозность больных рожей невелика. Инфекция может передаваться через руки, пер вязочный материал, инструментарий. В доасептический период развития хирургии рожа была одним из основных осложнений раневого процесса. • Стадии рожистого воспаления: 1. Эритематозная 2. Буллезная 3. Геморрагическая 4. Некротическая е­ е­ т­ о­ 17 Лечение • При роже показана срочная госпитализация в хирургический стационар. Необходимы постельный либо палатный режим, иммобилизация пораженной конечности, высококалорийная молочнорастительная диета с большим содержанием витаминов. Основой лечения является антибактер альная терапия. • При эритематозной роже применяют УФО зоны поражения в эритемной дозе (3—4 биодозы), обычно 4—5 сеансов; повязки не накладывают. При буллезной роже необходимо вскрыть пузыри, удалить отслоившийся эпидермис, после чего наложить влажно-высыхающую повязку с раствором антисептика; УФО в субэритемной дозе применяют при отсутствии гно ного экссудата. При некротической роже УФО не показано; требуется оп ративное вмешательство, обычно в объеме некрэктомии; последующее м стное лечение проводят в соответствии с принципами лечения гнойных ран. • При всех формах рожи противопоказаны повязки, тем более компрессы, с мазями на жировой основе. При выраженных симптомах интоксикации н значают инфузионную терапию, направленную на детоксикацию, корре цию водно-электролитных и белковых нарушений, поддержание функций жизненно важных органов. Развитие осложнений рожи требует соответс вующей коррекции лечебной программы. е­ е­ т­ к­ й­ а­ и­ 18 Мастит Мастит - воспаление паренхимы и интерстициальной ткани молочной железы. Острый мастит в основном встречается в первые 2 нед послеродового периода у кормящих женщин послеродовой (лактационный) мастит, реже - у некормящих, крайне редко - у беременных. Частота развития послеродового мастита колеблется от 1,5 до 6% (по отношению к количеству родов). 19 Лечение • Лечение начальных форм мастита консервативное, гнойных - оперативное. При появлении признаков застоя молока железе придают возвышенное положение с помощью иммобилизирующих повязок или бюстгальтера, который должен поддерживать, но не сдавливать железу. Для опорожнения железы отсасывают молоко молокоотсосом, кормление грудью не прекращают, ограничивают приём жидкости, назначают окситоцин и дротаверин. При серозном и инфильтративном мастите применяют антибиотики. • Обратному развитию процесса способствуют ретромаммарные прокаиновые блокады с антибиотиками и протеолитическими ферментами: 70-80 мл 0,5% раствора прокаина, 500000 ЕД канамицина и 10 мг трипсина или химотрипсина. • При серозной и инфильтративной формах мастита для ускорения обратного развития процесса применяют УВЧтерапию, УЗ, УФ-облучение железы. Все процедуры проводят после опорожнения железы. 20 Thank you!