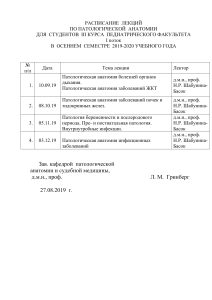

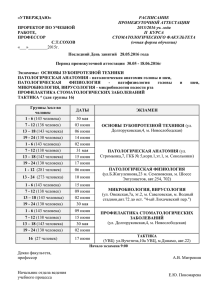

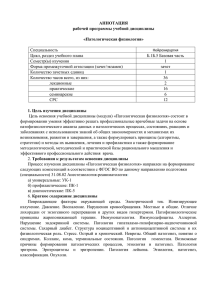

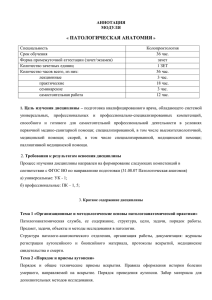

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Кафедра морфологии и судебной медицины Детские инфекции. Сепсис к.м.н., доцент Зинчук В.Г. План лекции 1. • Детские инфекции Дифтерия - этиология, источник заражения, входные ворота, патогенез - местные изменения и общетоксические изменения - клинико-морфологические формы дифтерии - понятие крупа, дифференциальный диагноз крупа • Скарлатина - этиология, источник заражения, входные ворота, патогенез - патологическая анатомия 1-го периода - патологическая анатомия 2-го периода • Менингококковая инфекция - этиология, патогенез - морфологическая характеристика клинико-морфологических форм • Коклюш 2. Сепсис • Определение • Особенности сепсиса как инфекционного заболевания • Общие и местные изменения • Клинико-морфологические формы • Патологическая анатомия септицемии • Патологическая анатомия септикопиемии • Патологическая анатомия септического эндокардита Особенности детских инфекций: • Поражают, преимущественно, детей в период дошкольного и раннего школьного возраста; • Дают, как правило, стойкий (пожизненный) иммунитет; • В случае возникновения у взрослых, протекают гораздо тяжелее; • В настоящее время могут выступать в роли так называемых «оппортунистических инфекций» при ВИЧ-инфекции. Дифтерия (diphtheria, от гр. Diphthera - кожица, пленка) - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся фибринозным воспалением в области входных ворот и общей интоксикацией. Этиология: Заболевание вызывается токсигенными, т.е. вырабатывающими экзотоксин, штаммами Corynobacteriae diphteriae. Источник заражения: Больные люди и бациллоносители. Пути передачи: Воздушно-капельный Контактный Входные ворота: Слизистая оболочка верхних дыхательных путей, реже – поврежденная кожа. Патогенез дифтерии Размножение возбудителя в области входных ворот Выделение экзотоксина Всасывание токсина в кровь (токсинемия) Местные изменения Общетоксические проявления Патогенез дифтерии (продолжение) Местные изменения Некроз эпителия Паретическое расширение сосудов и повышение их проницаемости Высвобождение тромбопластина Отек ткани и выход фибриногена Развитие фибринозного воспаления Дифтеритическое Слизистая зева Глоточные миндалины Крупозное ВДП Дифтеритическое воспаление зева Дифтеритическое воспаление зева и миндалин Крупозный трахеит при дифтерии Отложение фибрина в некротизированной слизистой оболочке (а), Отек, полнокровие и лейкоцитарная инфильтрация (б), расширенный выводной проток слизистых желез (в), хрящ (г) Дифтерия, крупозный трахеит Отек лица и шеи при дифтерии Общие токсические изменения Сердце Нервная система Надпочечники Токсический миокардит Жировая дистрофия миокарда, миолиз Межуточное воспаление -Острая сердечная недостаточность – ранний паралич сердца (2-я неделя) -Тромбоз пристеночный - тромбоэмболия Летальный исход Диффузный кардиосклероз Почки Общие токсические изменения (продолжение) Сердце Нервная система Периферические нервы: •Языкоглоточный •Блуждающий •Симпатический •Диафрагмальный Паренхиматозный неврит Поздние параличи мягкого нёба, диафрагмы, сердца 1,5 – 2 мес. Надпочечники Вегетативные ганглии Почки Общие токсические изменения (продолжение) Сердце Нервная система Надпочечники Почки Кровоизлияние Некротический нефроз Дистрофия, некроз Острая надпочечниковая недостаточность Острая почечная недостаточность Клинико-морфологические формы Дифтерия зева 80-85% Дифтерия ВДП <20% Дифтеритическое воспаление Крупозное воспаление Выраженная токсинемия Истинный круп Общетоксические изменения АСФИКСИЯ Причины смерти: - ранний и поздний паралич сердца - паралич диафрагмы - ОНПН - ОПН Дифференциальный диагноз крупа Истинный круп Ложный круп Заболевание Дифтерия Грипп, парагрипп, корь, скарлатина Форма воспаления Крупозное Катаральное Основные механизмы развития Обтурация гортани фибринозными пленками и спазм гортани в связи с их отторжением Отек, гиперемия, спазм гортанных мышц Динамика развития Замедленная, постепенное развитие симптомов (1-2 дня) афонии Мгновенная, наступает афония Исход Асфиксия (утром, днем) Асфиксия (вечером, ночью) Скарлатина (ит. Scarlatum – багровый, пурпурный) - это острое инфекционное заболевание стрептококковой природы, проявляющееся местными воспалительными изменениями в зеве и экзантемой. Этиология: β-гемолитический стрептококк группы А Пути передачи: воздушно-капельный контактный Входные ворота: - слизистая зева и глотки – буккальная форма - раневая поверхность - ожоговые пузыри экстрабуккальная форма - половые органы Патогенез скарлатины 1. Токсическое действие 2. Инвазия возбудителя 3. Аллергические реакции 1-й период: 1-2 недели – токсическое действие 2-й период: 3-5 недель – аллергическая реакция Патологическая анатомия 1 периода скарлатины Местные проявления Катаральная ангина Общие проявления Лимфаденит шейных лимфоузлов Некротическая ангина Язвы Осложнения: • Заглоточный абсцесс • Флегмона шеи • Гнойный отит • Остеомиелит височный кости • Абсцесс мозга • Менингиты Патологическая анатомия 1 периода скарлатины Местные проявления Общие проявления Сыпь (первые 2 дня) Дистрофия паренхиматозных органов Гиперплазия лимфоидной ткани Скарлатина Некротическая ангина Патологическая анатомия 2 периода скарлатины Начало с катаральной ангины и появления аллергической сыпи. Затем: 1. Острый постстрептококковый гломерулонефрит: 2. Ревматизм: - бородавчатый эндокардит - васкулиты - артриты Менингококковая инфекция - это острый инфекционный процесс, проявляющийся в 3 основных формах: назофарингит, гнойный менингит и менингококкемия. Этиология: Neisseria meningitidis – грамоотрицательный диплококк Патогенез: Менингококки с вдыхаемым воздухом попадают на слизистую носоглотки Бессимптомное носительство 20% Острый назофарингит 10-30% Проникновение в кровь Преодоление гематоэнцефалического барьера Менингококкемия 0,1-1% Серозный лептоменингит (1-е сутки) Гнойный лептоменингит Клинико-морфологические формы 1. Локализованная – острый назофарингит. 2. Генерализованые: • Гнойный менингит • Менингококкемия (менингококковая септицемия) Гнойный менингит Гнойный менингит Гнойный менингит Осложнения менингита • Гнойный эпендимит и пиоцефалия • Менингоэнцефалит • Отек головного мозга с дислокацией • Гидроцефалия Менингококкемия Длительность: 24-48 часов. Кровоизлияние в надпочечник Менингококковый сепсис: геморрагический синдром Двустороннее кровоизлияние в надпочечники при менингококемии Менингококкемия Длительность: 24-48 часов. Cиндром Уотерхауса Фридериксена Причины смерти •БАКТЕРИАЛЬНО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК •ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, •ОСТРАЯ НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТЧНОСТЬ •КРОВОИЗЛИЯНИЯ Коклюш Острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, характеризующаяся поражением дыхательных путей и приступообразным спазматическим кашлем. Возбудитель – грамотрицательная коккобактерия Bordetella pertussis. Патогенез • Размножение бактерий в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, • • Выделение эндотоксина • • Раздражение нервных рецепторов гортани • • Формирование стойкого очага раздражения ЦНС (невроз респираторного тракта). Патогенез • Даже незначительный раздражитель может вызвать приступ спастического кашля со спазмом гортани и бронхов. • Приступы кашля вызывают застой в системе верхней полой вены и развитие гипоксии. • У грудных детей эквивалентом спастического кашля являются приступы апноэ с потерей сознания и асфиксией. • Больной заразен с 1-го до 25-го дня заболевания. • Длительность болезни составляет 1,5–3 месяца. Периоды коклюша: • инкубационный период 7 -14 дней • катаральный период болезни – 1-2 недели • период спастического кашля – 3-4 недели (приступы от 5 до 50 раз в сутки • период разрешения – 2-3 недели. Патологическая анатомия: • кровоизлияния в конъюнктиве, в слизистых оболочках полости рта, плевре, перикарде, коже лица. • гиперемия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, которая покрыта слизью. • легкие вздуты с признаками интерстициальной эмфиземы, пузырьки которой макроскопически определяются в виде цепочек под плеврой. • Иногда развивается спонтанный пневмоторакс. • Воздух может распространяться на клетчатку средостения, шеи и туловища. Характерный признак коклюша разрыв и появление язвочек на уздечке языка вследствие его трения о передние зубы во время приступов кашля. Внешний вид ребенка, больного коклюшем, во время приступа спазматического кашля Надрыв нижней уздечки языка при коклюше Язвочка в области уздечки языка у больного коклюшем коклюш •Осложнения: панбронхит и перибронхиальная пневмония при присоединении вторичной инфекции пневмоторакс. •Причины смерти: пневмония, пневмоторакс, асфиксия (у грудных детей). Сепсис генерализованное ациклически текущее инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами и характеризующееся изменённой реактивностью организма. ОСОБЕННОСТИ: 1. Полиэтиологичен 2. Не заразен 3. Нельзя воспроизвести в эксперименте 4. Отсутствует цикличность, свойственная другим инфекционным болезням 5. Клинические проявления трафаретны 6. Морфологические проявления трафаретны 7. Не вырабатывается иммунитет Местные изменения при сепсисе •Входные ворота – септический очаг имеет характер гнойного, гнойнонекротического воспаления или некроза. •Далее возникает • лимфангит, регионарный лимфаденит, •флебит или тромбофлебит (первичный септический очаг) Классификация сепсиса в зависимости от входных ворот отогенный; одонтогенный; урогенный; раневой; пупочный; гинекологический; остеогенный криптогенный •Общие изменения: •Гиперплазия костного мозга, селезенки, лимфатических узлов. •Воспалительные изменения носят интерстициальный характер. •Васкулит в сосудах микроциркуляторного русла. •Геморрагический синдром. •Дистрофия паренхиматозных органов. •Желтуха Регионарный лимфаденит Гиперплазия селезенки КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СЕПСИСА 1. Септицемия – сепсис без гнойных метастазов. 2. Септикопиемия – сепсис с гнойными метастазами. 3. Инфекционный (бактериальный, септический) эндокардит. 4. Хрониосепсис. Септицемия Форма сепсиса, для которой характерны: • резко выраженная интоксикация организма, •повышенная реактивность (гиперергия), •отсутствие гнойных метастазов, • быстрое, а иногда молниеносное течение. Местные проявления выражены минимально. Общие изменения ярко выражены. Геморрагический синдром при сепсисе Геморрагический синдром: кровоизлияния в кожу Септикопиемия Форма сепсиса, при которой ведущими являются гнойные процессы в воротах инфекции и бактериальная эмболия («метастазирование гноя») с образованием гнойников во многих органах и тканях. Имеется ярко выраженный септический очаг: •очаг гнойного воспаления, •гнойный лимфангит и лимфаденит, •гнойный тромбофлебит. При септикопиемии • метастатические очаги наблюдаются в виде гнойного менингита, • метастатические абсцессы в легких, почках, миокарде, печени (при флебите пупочной вены), • -в суставах, костном мозге в виде гнойного остеомиелита (редко) Эмболический гнойный нефрит Апостематозный нефрит Метастатический гнойный миокардит при септикопиемии Осложнения •Прорывы гнойников с развитием эмпиемы плевры, перитонита, флегмоны кожи и т.д. Септический (бактериальный) эндокардит Форма сепсиса, для которой характерно наличие септического очага на клапанах сердца. По течению: 1. 2. 3. Острый (2 недели) Подострый (около 3 месяцев) Хронический (несколько месяцев - лет) В зависимости от наличия или отсутствия фонового заболевания: 1. 2. Первичный (болезнь Черногубова) Вторичный Этиология •белый и золотистый стафилококк, •зеленящий стрептококк, энтерококки. •кишечная и синегнойная палочка, •протей, •клебсиелла •патогенные грибы. Патогенез •Антигены возбудителей вызывают образование антител, •В крови накапливаются токсичные иммунные комплексы, •Возникают гиперергические реакции • Повреждение клапанов Фазы сепического эндокардита •1. Инфекционно-токсическая (повреждение клапанов и образование тромбо-бактериальных наложений) •2. Иммуно-воспалительная (поражение сосудов ЦИК) •3. Дистрофическая (дистрофические и некротические изменения органов) Инфекционно-токсическая фаза Иммуно-воспалительная фаза Дистрофическая фаза Интерстициальный миокардит Периферические признаки: пятна Лукина – Либмана – петехиальные кровоизлияния в конъюнктиве у внутреннего угла глаза; узелки Ослера – узелковые утолщения на ладонных поверхностях кистей; пятна Джейнуэя – кровоизлияния в коже и подкожной клетчатке предплечий; пальцы рук в виде барабанных палочек и ногти в виде часовых стекол; очаги некроза подкожной клетчатки. Хрониосепсис Форма сепсиса, которая характеризуется: •длительным (многолетним) течением, •резко сниженной реактивностью организма, •наличием долго не заживающего септического очага •обширных нагноений. Изменения в органах при хронио- сепсисе Бурая атрофия: • печени, сердца, скелетной мускулатуры Селезенка : • маленькая, дряблая, с морщинистой капсулой • Микроскопически в ее пульпе - отложение гемосидерина. Пупочный сепсис Входные ворота инфекции : • пупочные сосуды • раневая поверхность пупочной области, всегда имеющаяся после отторжения культи пуповины. Септический очаг: флебит и артериит пупочных сосудов, реже - омфалит (воспаление пупочной ямки). Этиология • стафилококк, грамотрицательная флора, устойчивая к многим антибиотикам, грибы (дрожжеподобные и плесневые). У недоношенных, новорожденных, грудных детей первых трех месяцев жизни: • снижены показатели специфического и неспецифического иммунитета - активность фагоцитарной системы, • повышена проницаемость барьерных тканей (эпителия, эндотелия), • отсутствует способность продуцировать IgG и IgA Патогенез • попадание бактериальной флоры при обработке культи пуповины и уходе за пупочной ранкой в детской комнате родильного дома • при введении в нестерильных условиях лекарственных растворов в пупочную вену в родильной комнате Патогенез • Распространение инфекции осуществляется: гематогенным путем, • при развитии флегмоны пупочной области процесс может непосредственно переходить на париетальную брюшину Патологическая анатомия 1. флебит катетеризация на пупочной вене приводит к тромбозу у конца стояния катетера, что соответствует отрезку пупочной вены на уровне ворот печени с развитием здесь очага тромбофлебита. 2. Чистый омфалит как септический очаг встречается редко, чаще наблюдается сочетание его с флебитом или артериитом 3. Сочетание артериита и флебита Патологическая анатомия • При артериите в просвете сосуда тромб, пронизанный нейтрофилами, колонии микробов. • гнойный тромбартериит пупочной артерии. • гнойный тромбофлебит • тромб в просвете пупочной артерии отмечается и в норме, а в пупочной вене является всегда свидетельством патологического процесса. Омфалит •язвенно-некротический, •гнойнонекротический, Осложнение: флегмона передней брюшной стенки живота При септицемии •кожные покровы сероватые, слегка желтушные, геморрагическая сыпь. •Подкожный жировой слой истощен. •дистрофические изменения в паренхиматозных органах. Микроскопически в них -мелкие некрозы. •Селезенка увеличена незначительно, в ней и лимфатических узлах повсеместно наблюдается миелоидная метаплазия. При септицемии • Вилочковая железа истощена, с явлениями акцидентальной трансформации и скоплением миелоидных клеток в дольках и перегородках. • Миелоидные инфильтраты обнаруживаются также в интерстиции легкого, печени, почек и других органов. • В головном мозге обнаруживаются отек или острое набухание, полнокровие, стазы, в надпочечниках часто некрозы, кровоизлияния Осложнения • ДВС-синдром с развитием геморрагического диатеза (мелена, кровоизлияния в мозг, надпочечники, серозные листки и слизистые оболочки, в кожу и мягкие ткани). • Часто присоединение вирусно-бактериальной пневмонии, язвенного энтероколита, гнойного отита Смерть наступает: от основного заболевания, от осложнений В случаях выздоровления: • в пупочной вене наблюдаются облитерация просвета, гемосидероз, • в пупочных артериях - выраженная деформация стенок с массивным кальцинозом. осложнение катетеризации подключичной вены. • Инфекционный (септический) эндокардит новорожденных • Возбудители - золотистый и белый стафилококк, грибы молочницы и плесневые. • При длительном стоянии катетера и инфицировании наблюдается : тромбофлебит подключичной вены тромбоэндокардит пристеночного эндокарда правого сердца и трехстворчатого клапана с метастазами в легкие. • Исход неблагоприятный. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!