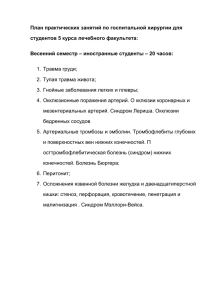

Альтернирующий синдром Валленберга-Захарченко Такие патологии, которые все вместе именуют альтернирующими синдромами, получили данной название от термина «альтернанс», что с латыни переводится как «противоположный». В их число входит и синдром Валленберга-Захарченко, а также другие синдромы, сопровождающиеся поражением черепно-мозговых нервов на фоне центральных двигательных парезов и гипестезий в противоположной половине туловища. Так как парез затрагивает и тело, и конечности, то его именуют гемипарезом, а протекающие по аналогии сенсорные нарушения – гемигипестезией. Изза специфики клинических особенностей альтернирующие синдромы в невропатологии называют также «перекрестными симптомокомплексами». Неврологи выделяют ряд таких перекрестных симптомокомплексов. Среди них – бульбарные (связанные с поражением продолговатого мозга), понтинные (связанные в поражением моста) и педункулярные (связанные с дефектом ножки мозга) нарушения. Синдром ВалленбергаЗахарченко в данном ракурсе относится к бульбарным заболеваниям. Эпидемиология Особенно часто синдром Валленберга-Захарченко развивается в результате ишемического инсульта. При закупорке интракраниальной зоны позвоночной артерии сочетаются устойчивые альтернирующие признаки повреждения продолговатого мозга и преходящие признаки ишемии оральных участков ствола мозга, височной и затылочной доли. Синдром Валленберга-Захарченко развивается примерно в 75% подобных случаев. а также дефицит кровотока в вертебральнобазилярном бассейне. Основу для болезненных процессов могут составлять такие состояния: Инсульт – это наиболее распространенная причина, провоцирующая развитие синдрома. Так, этиологическим фактором при ишемическом инсульте является тромбоэмболия, спастическое состояние системы артериальных сосудов (в частности, позвоночная, мозговая, базилярная артерия). О геморрагическом инсульте говорят, когда имеется кровоизлияние из названных артерий. Опухолевый процесс в головном мозге может затрагивать непосредственно ствол, либо располагаться рядом с ним, оказывая давление на стволовые структуры. Воспалительные реакции в головном мозге – энцефалит, абсцесс, менингит, с распространением на стволовые ткани. Травмы головы, черепно-мозговые повреждения – в частности, переломы черепных костей, которые участвуют в формировании задней черепной ямки. Полиомиелит, сифилис. Факторы риска Существуют внешние и внутренние факторы, которые способны повлиять на развитие синдрома Валленберга-Захарченко: возраст старше 50 лет; нарушения со стороны свертывающей системы крови; высокое содержание холестерина в крови; вредные привычки – курение и употребления спиртных напитков; травмы головы; наследственные патологии; ожирение, сахарный диабет; септические осложнения; длительное употребление оральных контрацептивных препаратов, гормональная терапия; химиотерапия; тяжелый восстановительный послеоперационный этап; малоподвижный образ жизни; вынужденное длительное неудобное положение тела и конечностей; сильные перепады температур, длительные переохлаждения, тепловые удары; злокачественные образования; болезни сердечно-сосудистой системы; стрессы, нестаб-сть нервной системы. Классическое течение синдрома Валленберга-Захарченко определяется такой симптоматикой: дисфункция мускулатуры мягкого неба с голосовыми связками; одностороннее нарушение двигательной координации по мозжечковому типу; симптомокомплекс (триада) Горнера (Бернара-Горнера): опущение верхнего века, аномальное сужение зрачка, западание глазного яблока; диссоциированное нарушение чувствительности (страдают преимущественно средние и каудальные зоны Зельдера). Первые признаки синдрома Валленберга-Захарченко довольно типичны: нарушенное глотание;нарушенная речь (вплоть до полной невозможности говорить);частичная потеря функциональности мягкого неба;обездвиживание голосовых связок;триада Горнера (птоз, миоз, энофтальм);вестибулярно-мозжечковые нарушения («пустая» двигательная активность конечностей, дрожь, потеря равновесия, нистагм);боли в голове или лице (частичные или полные). Перечисленные клинические особенности объясняются перекрытием задненижнего мозжечкового артериального сосуда, что влечет за собой некроз наружных областей продолговатого мозга, зоны выхода тройничного нерва и волокон симпатической системы. Невропатолог М. А. Захарченко выделил ряд вариантов патологии: Первый вариант синдрома Валленберга-Захарченко протекает с развитием паралича мягкого неба с голосовой связкой и отклонением языка в сторону, противоположную пораженной. Наблюдается симптомокомплекс Горнера, потеря небного и глоточного рефлекса, ухудшается электровозбудимость мягконебной мускулатуры, нарушается глотание и речь, пропадает болевая и температурная чувствительность части лица со стороны патологии. Происходят нарушения трофики кожных покровов ушной раковины, появляется герпетическая сыпь, сухость и шелушение кожи в зоне роста волос и на лице, развивается атрофический насморк. Со здоровой стороны наблюдаются диссоциированные нарушения болевых и температурных ощущений на теле, конечностях. Второй вариант синдрома Валленберга-Захарченко несколько отличается от первого варианта. При распространении патологического процесса к вышерасположенным структурам до моста происходит повреждение 6-7 черепных нервов. Фиксируется симптом Горнера, нарушается координация и статика, появляется парез голосовой связки с мягким небом. С противоположной стороны регистрируется гемианестезия. Третий вариант течения синдрома Валленберга-Захарченко характеризуется параличом части мягкого неба с голосовой связкой и отклонением языка в противоположную сторону. Отсутствует глоточный и небный рефлекс, нарушается глотание и речь, наблюдается симптомокомплекс Горнера, нарушается чувствительность одной стороны лица, ухудшается трофика кожных и слизистых покровов. Развивается атрофический насморк, локомоторная атаксия, нарушается статика. Обнаруживается замедление сердечного ритма, изменяются вкусовые ощущения на одной стороне языка. Пациента беспокоит головокружение (иногда – с рвотой), нистагм по направлению к пораженной области. С противоположной стороны регистрируется диссоциированный сбой чувствительности на теле и конечностях. Четвертый вариант течения синдрома Валленберга-Захарченко наблюдается при распространении процесса в нисходящие отделы вплоть до пересечения пирамидных путей. Наблюдается парез мягкого неба с голосовой связкой, симптомокомплекс Горнера, нарушается координация конечностей и статика, обнаруживается перекрестная триплегия (либо гемиплегия), а также альтернирующее чувствительное расстройство (в области поражения на лице, с противоположной стороны – на теле и конечностях). Поражение интрамедуллярной части корешка III пары приводит к возникновению альтернирующих синдромов, причиной их чаще всего является нарушение мозгового кровообращения, реже опухоли. Среди альтернирующих синдромов описываются: 1. Синдром Вебера - на стороне очага признаки поражения глазодвигательного нерва, на противоположной - пирамидный синдром в виде пирамидной недостаточности или пареза, реже плегии. Гемисиндром обычно сочетается с поражением VII и XII пар по центральному типу. Топика очага: место пересечения пирамидного пути интрамедуллярной частью корешка III пары (основание ножек мозга, зона васкуляризации парамедианными артериями). 2. Синдром Нотнагеля. Причиной его возникновения могут явиться: нарушение кровообращения, опухоль ствола с инфильтративным ростом, архноидит в области сильвиева водопровода. Синдром характеризуется посторонней нейропатией глазодвигательных нервов, двусторонними мозжечковыми симптомами с элементами хореоатетоидного гиперкинеза, двусторонним снижением слуха, иногда пирамидными симптомами. Динамика синдрома: вначале у больного возникает мозжечковая атаксия, затем присоединяется нарушение функции III пары, которое начинается с изменений зрачка, зрачковых реакций, и только вслед за этим нарушается слух. Топика: оральная часть среднего мозга, метаталамус. 3. Нижний синдром красного ядра (Клода). Паралич мышц, иннервируемых III парой, на стороне очага и мозжечковая патология (гемитремор, интенционное дрожание) - на противоположной. Топика: задний отдел красного ядра и проходящий через него корешок III пары. 4. Синдром Бенедикта. Паралич мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом, на стороне очага, на противоположной - хореоатетоз, интенционное дрожание (поражение красного ядра и денторубрального пути). Топика: медиальная часть покрышки среднего мозга. Понтинная группа Синдром Мийяра-Гюблера появляется при патологии в области ядра VII пары и волокон пирамидного тракта, представляет собой сочетание лицевого пареза с гемипарезом противоположной стороны. Аналогичная локализация очага, сопровождающаяся раздражением ядра нерва, обуславливает форму Бриссо-Сикара, при которой вместо лицевого пареза наблюдается лицевой гемиспазм. Вариант Фовилля отличается наличием периферического пареза VI черепного нерва, дающего клинику сходящегося косоглазия. Синдром Гасперини — поражение ядер V-VIII пар и чувствительного тракта. Отмечается лицевой парез, сходящееся косоглазие, гипестезия лица, тугоухость, возможен нистагм. Контрлатерально наблюдается гемигипестезия по проводниковому типу, моторика не нарушена. Форма РаймонаСестана обусловлена поражением моторных и сенсорных путей, средней мозжечковой ножки. Диссинергия, дискоординация, гиперметрия обнаруживаются на стороне очага, гемипарез и гемианестезия — контрлатерально. Педункулярная группа Синдром Вебера — дисфункция ядра III пары. Проявляется опущением века, расширением зрачка, поворотом глазного яблока в сторону наружного угла глаза, перекрёстным гемипарезом или гемигипестезией. Распространение патологических изменений на коленчатое тело прибавляет к указанной симптоматике зрительные нарушения (гемианопсию). Вариант Бенедикта — патология глазодвигательного нерва сочетается с дисфункцией красного ядра, что клинически проявляется интенционным тремором, атетозом противоположных конечностей. Иногда сопровождается гемианестезией. При варианте Нотнагеля наблюдается глазодвигательная дисфункция, мозжечковая атаксия, расстройства слуха, контрлатеральный гемипарез, возможны гиперкинезы.