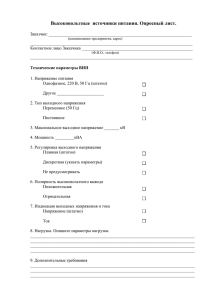

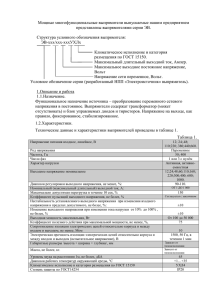

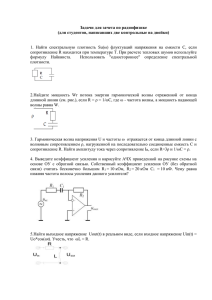

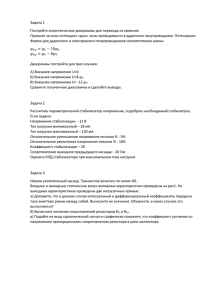

ВВЕДЕНИЕ Операционный усилитель (ОУ) – это аналоговая интегральная микросхема (ИМС)с очень большим собственным коэффициентом усиления по напряжению (103...106). Условное обозначение ОУ показано на рис. 1 (и – инвертирующий вход, н неинвертирующий вход). Идеальная передаточная характеристика ОУ представляет собой зависимость выходного напряжения (Uвых) от разности напряжений на его входах: Uвых = А(ен – еи) = Аес, где А – собственный коэффициент усиления ОУ (А = 103 ... 106); ес = (ен – еи) – разность напряжений на входах ОУ: еи дифференциальный (разностный сигнал). Uвых Идеальный ОУ чувствителен только к разности входных напряжений ес и нечувствителен к люен бой составляющей входных сигналов, общей для обоих входов. Такая составляющая называется синфазРис. 1 ным сигналом и определяется как (ен + еи)/2. Передаточная характеристика идеального ОУ показана на рис. 2. Линейная область характеристики определяется уравнением Uвых = Aec и ограничена с обеих сторон областями насыщения. При собственном коэффициенте усиления А = 100.000 и при напряжении питания Еп = 15 В максимальное входное напряжение, соответствующее максимальному выходному напряжению Uвых max = Еп – 2 = 13 В, будет: ес = 13/105 = = 0,15 мВ. При меньших напряжениях питания и большем собственном коэффициенте усиления ОУ ширина линейной зоны (рис. 2) сравнима с уровнем шумов. Поэтому без дополнительных цепей ОУ не используется в качестве линейного усилителя. В линейном режиме необходима отрицательная обратная связь (ООС), когда часть выходного напряжения подается на инвертирующий вход ОУ. Для идеального ОУ существуют два основных правила: • ОУ обладает таким большим коэффициенUвых том усиления по напряжению, что измене+Еп ние напряжения между его входами на неЛинейная зона сколько долей милливольта вызывает изме(1...2) В нение выходного напряжения в пределах его полного диапазона. Отсюда следует, что Аес выход ОУ стремится к тому, чтобы разес, мкВ ность напряжений между его входами была (1...2) В равна нулю. • ОУ потребляет достаточно малый входной -Еп ток (до 0,08 мкА), поэтому для идеального ОУ можно считать, что его входы не потребляют тока. Первое правило вовсе не означает, что ОУ Рис. 2 действительно изменяет напряжение на своих входах. Это невозможно и несовместимо со вторым правилом. В действительности ОУ "оценивает" состояние входов и с помощью внешней схемы ОС передает напряжение с выхода на вход, так что в результате разность напряжений между его входами становится равной нулю, если это возможно. Источник постоянного напряжения может быть подключен к ОУ так, как показано на рис. 3. Однако для простоты электрические связи подключения источника питания обычно на схеме не показываются. Диапазон напряжений источников питания лежит в пределах (3 ... 18) В. Выходное и входное напряжения ОУ снимаются отно- сительно средней точки ("земли"). Применение источников питания со средней точкой (рис. 3а) позволяет подавать на входы ОУ напряжения как выше, так и ниже нулевого потенциала ("земли"), т.е. получать двухполярный выходной сигнал. В случае применения двух источников со средней точкой необходимо, чтобы напряжения обоих источников были одинаковыми. При питании ОУ от одного источника постоянного напряжения (рис. 3б) входное напряжение может изменяться только в одну сторону относительно нулевого потенциала, и, следовательно, входное напряжение может быть только однополярным. В любом случае величина напряжения на выходе ОУ не может превышать напряжения источников питания. При этом максимальное выходное напряжение ниже питающего примерно на (1 ... 2) В, а при низкоомной нагрузке диапазон изменения выходного напряжения еще меньше. При включении одного источника питания нижний предел выходного напряжения равен потенциалу "земли" (в идеале нулю). а) б) Рис. 3 Эквивалентная схема ОУ показана на рис. 4. Напряжение между и-входом и нвходом измеряются относительно нулевого потенциала ("земли"). Параметры схемы: Uвх = (ен – еи) = ес – дифференциальный входной сигнал (полезный сигнал); Uсинф = (еи + ен)/2 – синфазный входной сигнал (помеха); приложен одновременно к ивходу и н-входу; Rвх – дифференциальное входное сопротивление между входами ОУ (отношение приращения входного напряжения к приращению активной составляющей входного тока); Rсинф – сопротивление утечки между одним из входов и "землей" (отношение приращения синфазного напряжения к приращению средней величины входного тока); Rвых – выходное сопротивление (отношение приращения выходного напряжения к активной составляющей выходного тока); Uсм – напряжение смещения (на эквивалентной схеме обычно показывают один источник Uсм, а другой источник Uсм заменяют короткозамкнутой цепью). Модуль напряжения Uсм измеряется при Uвх = Uвых = 0 и показывает какое необходимо подать Uсм, чтобы обеспечить Uвых = 0; – I см – ток смещения и-входа (ток режима ОУ); I+см – ток смещения н-входа (ток режима ОУ); Iвх = (I+см + I–см)/2 – средний входной ток; Iвх = |I+см + I–см| – разность токов смещения, измеренная при Uвых = 0. 2 "+" источника питания I –вх Uсм E+п Еп 2Rсинф и-вход AUвх Rвых Uвых Rн Rвх Выход н-вход 2Rсинф Uсинф Uсм E–п Еп I +вх "–" источника питания Рис. 4 Цель лабораторных работ - расчет и экспериментальное исследование типовых схем, основу которых составляет интегральный операционный усилитель. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА Лабораторные работы по изучению свойств операционных усилителей проводятся на сменной панели, установленной на универсальном лабораторном стенде. Панель подсоединяется к стенду с помощью штепсельного разъема. В состав сменной панели входят два операционных усилителя типа К140УД7. Питание ОУ производится на внешние клеммы не выведено. На панель выведена только "земля". Все электрические соединения производятся с помощью соединительных проводов, имеющихся на каждом стенде. Дополнительные элементы схемы (резисторы, конденсаторы и т.п.) устанавливаются в гнезда сменной панели с помощью специальных колодок. После сборки схемы к ней необходимо подключить измерительные приборы. В комплекте универсального лабораторного стенда имеются следующие измерительные приборы: двухканальный осциллограф С1-83, электронный вольтметр В3-38, электронный вольтметр В7-27, комбинированный измерительный прибор АВО-5М. Кроме этого в универсального комплект стенда входят лабораторный источник постоянного напряжения ТЭС-23 и генератор синусоидальных напряжений Г3-109. Перед подключением измерительных приборов к исследуемой схеме следует еще раз проверить правильность соединений собранной самой схемы, убедиться, что ручки управления лабораторного источника и генератора Г3-109 выставлены в положения, обеспечивающие минимальные токи и напряжения. Кроме того, если диапазон измеряемых величин не известен, на измерительных приборах нужно выставить максимальные пределы измерений. При подключении измерительных приборов следует помнить, что корпуса измерительных приборов и универсального стенда соединены между собой через шину заземления, т.е. неправильное подключение выводов измерительных приборов (например осциллографа) может привести к коротким замыканиям участков схемы, особенно выходов ОУ. 3 Работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕРТИРУЮЩЕЙ И НЕИНВЕРТИРУЮЩЕЙ СХЕМ ОУ Цель работы: научить вычислять и измерять коэффициент усиления инвертирующего и неинвертирующего усилителей с идеализированным ОУ. Инвертирующая схема ОУ показана на рис. 5. Для и-входа можно записать U 1 − eи eи − U вых , = R1 R2 откуда eи = U 1 R2 + U вых R1 ; ен = 0. R1 + R2 Согласно правилу 1 ен – еи 0, т.е. ен еи. Следовательно: Рис. 5 U1R2 + Uвых R1 = 0 Тогда коэффициент усиления инвертирующего усилителя kи = − U вых R =− 2 . U1 R1 Знак "–" показывает, что входное и выходное напряжения ОУ находятся в противофазе. Для неинвертирующей схемы ОУ (рис. 6) соотношение для определения еи запишется в виде: 0 − eи eи − U вых , = R1 R2 откуда eи = U вых› R1 ; eн = U2. R1 + R2 Используя правило 1, получаем UвыхR1 = U2 (R1 + R2), Рис. 6. т. е. коэффициент усиления неинвертирующего ОУ определяется соотношением kн = U вых R = 1+ 2 . U2 R1 Выражения для коэффициентов усиления kи и kн соответствуют общему выражению для определения коэффициента усиления идеального ОУ в линейном режиме с бесконечным собственным коэффициентом усиления, охваченного ООС. Принципиально важным является то, что величина и стабильность коэффициента усиления определяются пассивными элементами, входящими в цепь ООС, т.е. резисторами R1 и R2. Порядок выполнения работы 4 1. Выбрать резисторы R1 и R2 в диапазоне (1 ... 100) кОм таким образом, чтобы R2/R1 5. 2. Рассчитать коэффициенты усиления kи и kн. 3. Определить разброс рассчитанных kи и kн с учетом допусков на выбранные резисторы: k и = k н = R2 2R1 + 2R2 , R1 где = R/R - относительная погрешность; R – абсолютная погрешность; R – номинальное значение выбранного сопротивления (например, для R = 30 кОм 5%, R = 1,5 кОм); R k и min = − 2 − k и ; R1 R k н min = 1 + 2 − k н ; R1 R k и max = − 2 + k и ; R1 R k н max = 1 + 2 + k н . R1 4. Рассчитать и построить зависимости Uвых = f(Uвх) для kmin и kmax. Графики предъявить преподавателю. 5.Собрать схему инвертирующего усилителя (рис. 7). На инвертирующий вход подключить датчик сигнала ДС, расположенный на универсальном стенде, установив переключатель диапазонов в положение "Постоянное". 6. Включить питание стенда. Изменяя с помощью датчика сигнала входное напряжение, измерить и занести в таблицу значения входных и выходных напряжений (10...15 измерений в диапазоне линейного изменения Uвых). Отключить питание стенда. По результатам измерений построить график Uвых = f(Uвх) в одних осях с расчетными характеристиками. Сравнить полученные результаты. 7. Собрать схему неинвертирующего усилителя (рис. 8). Датчик сигнала подключить к неинвертирующему входу. Повторить измерения по п. 6. Отключить питание стенда. Рис. 7. Рис. 8. Содержание отчета 1. Схемы исследуемых усилителей. 2. Результаты расчетов коэффициентов усиления. 3. Графики и таблицы по результатам расчетов и измерений. 5 Работа № 5. ИССЛЕДОВАНИЕ МУЛЬТИВИБРАТОРА НА ОУ Цель работы: дать навыки по расчету и использованию мультивибраторов на основе ОУ. Операционные усилители используются для создания автогенерирующих мультивибраторов с повышенной стабильностью генерируемого сигнала. Принципиальным для автогенераторов является наличие положительной обратной связи (ПОС), т.е. подачи части выходного сигнала на неинвертирующий вход ОУ. Схема мультивибратора на ОУ показана на рис. 19, а временные диаграммы, поясняющие ее работу - на рис. 20. Положительная обратная связь осуществляется цепочкой R3, R4. Амплитуда выходного напряжения практически равна напряжению питания (Еп). Напряжение на неинвертирующем входе ОУ совпадает по форме с выходным напряжеРис. 19. нием и определяется как ен = kUвых , R4 . R3 + R4 Поскольку согласно правилу I eн еи, усилитель меняет состояние выхода, когда напряжение на конденсаторе С достигает значения kUвых. В остальное время конденсатор С перезаряжается в обеих полярностях током, протекающим через R4. Следовательно, постоянная времени схемы равна R2C. Так как конденсатор может за+ − ряжаться до напряжения U вых или U вых , полярность выходного напряжения меня+ − ется при напряжении kU вых или kU вых , то интервалы времени заряда конденсатора определяются следующим образом: где k = + − U вых + kU вых ; t1 = R2 C ln + − U kU вых вых + U − + kU вых . t 2 = R2 C ln вых − − U вых − kU вых Рис. 20. Если выходной сигнал симметричен относительно нуля, то 1+ k t1 = t 2 = R2 C ln , 1− k поэтому период не зависит от свойств ОУ: 2R T = t1 + t 2 = 2 R2 C ln1 + 4 . R3 6 Порядок выполнения работы 1. Выбрать R2, R3, R4 в диапазоне (1...100) кОм таким образом, чтобы R3 R4. 2. Выбрать конденсатор С и рассчитать t1 по формуле 2 R + R4 . t1 = R2 C ln 3 R4 3. Рассчитать ошибку, вносимую погрешностями внешних цепей (R2, R3, R4, C): 2 2 2 2 2 2 R3 + R4 R2 R4 C 2 R3 R3 + + , t = R2 C ln + R R C 2 R + R R R 4 4 3 2 4 3 считая допустимые отклонения для сопротивлений оезисторов и емкости конденсатора равными 5%. 4. Собрать схему (рис. 19). Включить питание стенда и наблюдать Uвых. Измерить значение t1 с помощью осциллографа. Сравнить измеренное значение с расчетным, вычислить t1 = t1расч – t1изм и сравнить с расчетным значением t1. 5. Зарисовать осциллограммы напряжений на инвертирующем входе и выходе ОУ в одном масштабе времени. Отключить питание стенда. 6. Отключить заземленный вывод резистора R4 от общей шины и подключить его к датчику сигнала (ДС) (рис. 21). Включить питание стенда. Вращая ручку датчика сигнала, наблюдать изменение интервала t1. 7. Снять зависимость коэффициента заполнения (kз = t1/T; Т - период выходного напряжения) от уровня входного сигнала kз = f(Uc) и зависимость частоты выходного напряжения от Uc: f = (Uc). Временные интервалы t1 и T измерять с помощью осциллографа, а Uc вольтметРис. 21. ром В7-27. Результаты занести в таблицу № п/п Uc, В t1 с T, с kз f, Гц 8. По результатам п. 7 построить графики kз = f(Uc) и f = (Uc). Содержание отчета 1. Схемы исследуемых мультивибраторов. 2. Результаты расчетов. 3. Временные диаграммы и графики. 7 Работа № 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМ Цель работы: научить студентов рассчитывать генератор прямоугольных импульсов и пилообразного напряжения на идеализированном ОУ. Из временных диаграмм на рис. 20 видно, что в схеме мультивибратора формируется напряжение не только прямоугольной формы, но и близкое по форме к пилообразному. Времязадающая RC-цепочка интегрирует прямоугольные импульсы. Замена этой цепочки интегратором на основе ОУ дает возможность получить генератор, на одном выходе которого формируются прямоугольные, а на другом треугольные импульсы напряжения. Схема генератора для формирования двух видов импульсов показана на рис. 28. Она состоит из неинвертирующего триггера Шмитта, выполненного на ОУ DA1, и интегратора на основе ОУ DA2, который интегрирует постоянное напряжение с выхода триггера Шмита. Рис. 28 Когда выходное напряжение интегратора достигает порога срабатывания триггера Шмита, напряжение на выходе DA1 (Uвых1) скачком меняет знак. Напряжение на выходе интегратора начинает изменяться в противоположную сторону, пока не достигнет другого порога срабатывания триггера Шмитта. Частота формируемого напряжения задается RC-цепочкой и может изменяться в широких пределах. Амплитуда треугольного напряжения Uвых2 зависит только от уровня срабатывания триггера Шмитта (Uпор) Uпор = UвыхОУ maxR1/R2, где UвыхОУ max = Еп – (1…2) В, можно определить из характеристики, полученной в работе № 1; Еп – напряжение питания ОУ (рис. 2). Период импульсов генератора равен удвоенному времени, необходимому для того, чтобы выходное напряжение интегратора изменилось от –Uпор до +Uпор, т. е. T = 4 R3C R1 . R2 Таким образом, частота сформированного напряжения не зависит от величины напряжения UвыхОУ max. Порядок выполнения работы. 1. Выбрать резисторы R1, R2, R3 (в д и а п а з о н е 1 … 1 0 к О м ) и конденсатор С1. При этом должны выполняться условия: R1 < R2 и R3 R2. 2. Рассчитать пороговое напряжение триггера Шмитта. UвыхОУ max определить из характеристики, полученной в работе № 1 3. Рассчитать период импульсов T. 8 4. Собрать схему генератора (рис. 28). 5. Включить питание стенда и зарисовать осциллограммы напряжений на входах и выходах DA1 и DA2. 6. Отключить питание стенда. Содержание отчета 1. Схема исследуемого генератора. 2. Результаты расчетов. 3. Осциллограммы напряжений на входах и выходах DA1 и DA2 – uвх1(t), uвых1(t), uвых2(t). 9