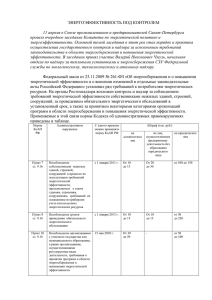

КГЭУ МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГЭУ») Кафедра: Социология, политология и право Реферат по дисциплине «Энергетическая политика» на тему «Источники и методы энергетического права» Выполнил: студент группы ЭХПм-1-23 Поляков В.Н. Проверил: кандидат политических наук, доцент Мыльников М.А. Казань, 2024 г. Содержание Введение ....................................................................................................................... 3 1 Общая характеристика источников энергетического права ................................ 4 2 Методы энергетического права .............................................................................. 5 3 Принципы энергетического права .......................................................................... 9 4 Общая характеристика источников энергетического права .............................. 13 5 Судебные акты высших судебных инстанций как источник энергетического права............................................................................................................................ 15 Заключение................................................................................................................. 18 Список литературы.................................................................................................... 19 Введение На сегодняшний день энергетическое право является актуальной сферой правового регулирования, при этом нет единообразного подхода к пониманию базовых понятий. Такие понятия как энергетическое право, энергия как правовая категория, энергетические отношения, объект этих правоотношений остаются дискуссионными. Выработка терминологического аппарата имеет теоретическое и практическое значение. Отсутствие единообразного подхода к важным понятиям и определения круга отношений, связанных с оборотом энергии, как представляется, связан с монополией, которая существовала в советском государстве. Первые частноправовые отношения в рассматриваемой сфере в полном смысле слова появились во второй части гражданского кодекса в 1996 году. В это время началась активная деятельность государства по формированию правовых основ, связанных с разными видaми энергии, её результатом стало принятие законов, регулирующих отношения, связанные с безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса, энергосбережением и повышением энергетической эффективности и т.д. 3 1 Общая характеристика источников энергетического права Правовое регулирование отношений в энергетике осуществляется различными источниками права. Данное обстоятельство вполне объяснимо, так как источники права, их виды изменяются в зависимости от этапов развития общества, государства и права, особенностей правовых систем, на что справедливо указывается М.Н. Марченко. Функции источников права в системе категорий теории права, как верно отмечает Г.И. Муромцев, состоят в том, чтобы, с одной стороны, отграничить источники права от социальных регуляторов, которые таковыми не являются, с другой — раскрыть место того или иного источника права в системе источников права, соотношение его юридической силы с юридической силой других источников права. При этом в научных и учебных изданиях высказываются различные точки зрения в отношении видов источников права. Г.А. Гаджиев, отмечая, что формы объективирования правовых норм постоянно усложняются, дифференцируются, в результате чего система источников права развивается, указывает, что обычно в качестве источников правового регулирования признаются: закон и иные нормативные акты; судебная практика; обычай76. М.Н. Марченко отмечает среди наиболее важных источников права правовые обычаи, нормативные правовые акты государственных органов, правовые договоры, нормативно-правовые акты, принимаемые с санкции государства общественными организациями, прецеденты. Г.И. Муромцев рассматривает следующие источники права: обычай, судебный прецедент, судебная практика, закон, доктрина, принципы права, нормативный договор. А.В.Поляков,Е.В.Тимошина отмечают, что в нормативистско- этатистской доктрине принято выделять такие источники права, как нормативный правовой акт (законный и подзаконный акты), судебный прецедент, правовой обычай, правовая доктрина, нормативный договор79. 4 Анализ источников правового регулирования общественных отношений в сфере энергетики с учетом этапов реализации Энергетической стратегии России до 2030 года позволяет определить текущее соотношение в применении тех или иных источников права, выработать предложения по совершенствованию правового регулирования. На сегодняшний день к источникам права, регулирующим отношения в сфере энергетики, относятся Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные правовые акты, акты саморегулируемых организаций, содержащие нормы права, локальные нормативные акты юридических лиц, содержащие нормы права, международные договоры Российской Федерации, обычаи, судебные акты высших судебных инстанций, доктрина. 2 Методы энергетического права Разные по своей правовой природе (частноправовые и публичноправовые) отношения, составляющие предмет энергетического права, обусловливают необходимость применения и соответствующих методов правового регулирования. Как справедливо указывает С.С. Алексеев, методы правового регулирования — это приемы юридического воздействия, их сочетание, характеризующее использование в данной области общественных отношений того или иного комплекса юридического инструментария. Д.Н. Бахрах верно отмечает, что главными признаками метода правового регулирования являются: каково устанавливаемое правовой нормой юридическое положение сторон; с какими юридическими фактами связывается возникновение, изменение, прекращение правоотношений; как определяются права и обязанности субъектов правоотношений; как они защищаются. Для регулирования частноправовых отношений характерно применение метода равенства сторон (метода координации). 5 Как верно отмечает Н.Д. Егоров, частный характер общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, с неизбежностью предопределяет необходимость их регулирования методом юридического равенства сторон. Для регулирования публично-правовых отношений применяется метод власти-подчинения (метод субординации), когда один субъект властеотношений подчиняется другому. В то же время, как верно указывает Д.Н. Бахрах, современное право внедряет в административную деятельность не свойственные ей в прошлом способы воздействия: договоры, рекомендации, конкурсы и др. Поскольку предмет энергетического права составляют как частноправовые, так и публично правовые отношения, для регулирования данных отношений используется и метод равенства сторон, и метод властиподчинения. О.А. Городов указывает, что в энергетическом праве проявляются оба базовых метода регулирования — метод субординации и метод координации, и подчеркивает, что энергетическое право не имеет своего специфического метода правового регулирования. В.Ф. Яковлев, П.Г. Лахно справедливо отмечают, что отсутствует единый метод регулирования отношений, составляющих предмет энергетического права. Рассматривая методы правового регулирования предпринимательского права, В.В. Лаптев отмечает, что методы правового регулирования специфичны для каждой отрасли права, предопределяются характером регулируемых отношений и проявляются как в характере используемых в отрасли правовых норм, так и в предусматриваемых в них способах воздействия одной стороны правоотношения на другую, и справедливо подчеркивает, что спорным является вопрос о том, может ли быть в отрасли права только один или несколько методов правового регулирования, поскольку использование одного метода регулирования характерно для давно 6 сложившихся отраслей права и невозможно для такой сложной отрасли права, какой является предпринимательское право, в котором сочетаются частноправовые и публично правовые отношения, где неизбежно применение нескольких связанных между собой методов регулирования. Помимо методов субординации и координации, для энергетического права характерно применение также следующих специфических методов правового регулирования: — метод особого публичного регулирования, реализуемый некоммерческими организациями, наделенными законодателем особыми публичными полномочиями. Такими полномочиями наделена, в частности, некоммерческая организация Совет рынка, которая образована в форме некоммерческого партнерства и объединяет на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Совет рынка осуществляет в том числе следующие функции: принимает решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового рынка, устанавливает систему и порядок применения имущественных и иных санкций в отношении субъектов оптового рынка, включая исключение из их состава. В данном случае властные полномочия реализуются не уполномоченным государственным органом, а некоммерческой организацией; — метод особой публичной координации, реализуемый Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности38. Данная Комиссия образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2012 № 859 в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности, рационального использования и эффективного воспроизводства минерально7 сырьевой базы. Согласно п. 16 Положения о Комиссии решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для членов Комиссии, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; — метод специального корпоративного регулирования, реализуемый субъектами энергетического права (энергетическими компаниями), наделенными законодателем соответствующими полномочиями. Так, в сфере использования атомной энергии в качестве соответствующего примера можно привести метод осуществляемый специального Государственной корпоративного корпорацией по регулирования, атомной энергии «Росатом», наделенной полномочиями от имени Российской Федерации осуществлять государственное управление использованием атомной энергии, государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, а также нормативно-правовое регулирование в области использования атомной энергии. В газовой отрасли в соответствии со ст. 13 ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» собственник Единой системы газоснабжения вправе не только осуществлять управление функционированием Единой системы газоснабжения, но может также осуществлять меры по совершенствованию структуры данной системы без нарушения надежности газоснабжения. Таким образом, правовое регулирование составляющих предмет энергетического отношений, как частноправовых, так и публично-правовых, осуществляется несколькими методами правового регулирования. Помимо специфики предмета энергетического права, методов правового регулирования необходимо подробно остановиться и на основных принципах энергетического права, ядром которых является энергетическая обеспеченность, энергетическая безопасность, энергетическая эффективность. 8 3 Принципы энергетического права Рассматривая вопрос о принципах права, С.С. Алексеев верно отмечает, что принципы права — это выраженные в праве исходные нормативноруководящие начала, характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни. В правовой литературе принципы энергетического права исследуются в трудах В.Ф. Яковлева, П.Г. Лахно, которые отмечают, что принципы являются основанием системы норм энергетического права, центральным понятием, стержневым началом всей системы энергетических законов. А.П. Вершинин, выделяя общие принципы организации экономических отношений и основ государственной политики в сфере электроэнергетики, а также основные принципы государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, подчеркивает, что принципы государственного регулирования имеют особое системообразующее значение для применения отдельных мер государственного регулирования. П.Г. Лахно указывает на следующие принципы энергетического права: (1) гарантии обеспечения энергоснабжения; (2) централизованное принятие решений по основным вопросам государственного регулирования отношений в области энергетики; (3) приоритетность энергетики в экономике страны и ее минерально-ресурсное обеспечение; (4) защита и охрана окружающей среды; (5) предсказуемость государственной политики в области энергетики; (6) энергосбережение и рациональное, экономическое и эффективное использование энергии; (7) адекватность цены на энергоносители с затратами на их производство и реализацию; (8) сбережение редких видов горючего и использования угля; (9) обеспечение развития и использования возобновляемых (нетрадиционных) источников энергии; (10) снижение зависимости от иностранных поставщиков (для энергодефицитных стран). Рассматривая вопросы совершенствования международно-правового регулирования в сфере энергетики, А.Г. Лисицын-Светланов выделяет основные принципы международного 9 сотрудничества, в том числе обеспечение технологической надежности всех элементов энергетической инфраструктуры, включая транзитные, обеспечение физической безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры, недискриминационное поощрение и защиту инвестиций, включая осуществление новых инвестиций во все звенья энергетической цепочки, и подчеркивает, что данные принципы должны учитываться при разработке международных актов в рассматриваемой сфере. На сегодняшний день принципы энергетического права нашли свое закрепление в различных федеральных законах с учетом специфики той или иной отрасли энергетики: в Федеральном законе от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (ст. 4); в Федеральном законе от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» (ст. 6); в Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации (ст. 4); в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 3); Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 6); в Федеральном законе от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (ст. 2)4. Наиболее энергетической широкое закрепление безопасности, получил который принцип образуется из обеспечения нескольких составляющих, указанных в Федеральном законе от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». В ст. 4 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» закреплены принципы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, которыми являются: 1) законность; 2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 3) взаимная ответственность личности, общества и государства в сфере обеспечения безопасности объектов топливноэнергетического комплекса; 4) непрерывность; 5) интеграция в международные системы безопасности; 6) взаимодействие субъектов топливно-энергетического 10 комплекса, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 7) обеспечение антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» установлено, что общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются: 1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; 2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. Достаточно подробно в законодательстве определены и принципы создания, эксплуатации, информационной системы совершенствования государственной топливно-энергетического комплекса (Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса»). Данные принципы являются правовыми основами для обеспечения заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций и граждан информацией о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса. 11 По результатам анализа принципов энергетического права сделан вывод о том, что данные принципы могут быть условно классифицированы на две группы: (1) принципы энергетического права, на основании которых должен соблюдаться баланс интересов энергетических компаний и потребителей поставляемых данными компаниями энергетических ресурсов и оказываемых ими услуг; (2) принципы энергетического права, на основании которых должен соблюдаться баланс интересов вышеуказанных лиц и публичных интересов, принимая во внимание, что государственное регулирование в сфере энергетики осуществляется не только государственными органами, но и иными лицами, наделенными законодателем особыми публичными полномочиями. Существенное значение для обеспечения баланса интересов всех участников общественных отношений в сфере энергетики имеет и обеспечение сбалансированного сочетания внесудебного и судебного порядка разрешения споров в сфере энергетики. Учитывая, что сфера публичных отношений в сфере энергетики расширена в том числе за счет саморегулируемых организаций, наделенных законодателем особыми публичными полномочиями, при реализации публичного регулирования имеет огромное значение сбалансированное сочетание мер, применяемых уполномоченными государственными органами и соответствующими саморегулируемыми организациями. По нашему мнению, целесообразно законодательное закрепление нормы о недопустимости одновременного применения однотипных мер принуждения, применяемых государственными органами и саморегулируемыми организациями. Учитывая, что большинство договоров в сфере энергетики заключается по результатам торгов46, следует также отметить, что действующее законодательство не исключает антимонопольным органом дела одновременного о нарушении рассмотрения антимонопольного законодательства и оспаривания торгов в арбитражном суде. Федеральный 12 закон «О защите конкуренции» не предусматривает возможность приостановления рассмотрения административного разбирательства до окончания рассмотрения дела в суде, и вступление судебного акта в законную силу законом не предусмотрена. Обеспечение публичноправовых баланса интересов отношений участников обусловливает частноправовых стабильное и развитие энергетической отрасли. Как верно отмечает В.Ф.Яковлев «важнейшее направление совершенствования законодательства — оптимизация соотношения частного и публичного права. Во всех правовых системах присутствует как частное, так и публичное правовое регулирование. Без этого невозможно функционирование современной экономики. Без частного права не могут существовать институты рынка, тогда как сами эти институты не будут эффективно работать без публично-правового регулирования. Основа рынка — конкуренция, условия которой создаются. В частности, с помощью антимонопольного законодательства. Во всех странах мира эффективно применяется публично-правовое регулирование, которое не подминает под себя частное право. Мы привыкли частное и публичное право противопоставлять, тогда как задача состоит в их правильном соотношении, в том чтобы научиться их эффективно сочетать, применять в совокупности». 4 Общая характеристика источников энергетического права Правовое регулирование отношений в энергетике осуществляется различными источниками права. Данное обстоятельство вполне объяснимо, так как источники права, их виды изменяются в зависимости от этапов развития общества, государства и права, особенностей правовых систем, на что справедливо указывается М.Н. Марченко. Функции источников права в системе категорий теории права, как верно отмечает Г.И. Муромцев, состоят в том, чтобы, с одной стороны, отграничить источники права от социальных регуляторов, которые таковыми не являются, с другой — раскрыть место того 13 или иного источника права в системе источников права, соотношение его юридической силы с юридической силой других источников права75. При этом в научных и учебных изданиях высказываются различные точки зрения в отношении видов источников права. Г.А. Гаджиев, отмечая, что формы объективирования правовых норм постоянно усложняются, дифференцируются, в результате чего система источников права развивается, указывает, что обычно в качестве источников правового регулирования признаются: закон и иные нормативные акты; судебная практика; обычай76. М.Н. Марченко отмечает среди наиболее важных источников права правовые обычаи, нормативные правовые акты государственных органов, правовые договоры, нормативно-правовые акты, принимаемые с санкции государства общественными организациями, прецеденты. Г.И. Муромцев рассматривает следующие источники права: обычай, судебный прецедент, судебная практика, закон, доктрина, принципы права, нормативный договор А.В. Поляков, Е.В. Тимошина отмечают, что в нормативистско-этатистской доктрине принято выделять такие источники права, как нормативный правовой акт (законный и подзаконный акты), судебный прецедент, правовой обычай, правовая доктрина, нормативный договор. Анализ источников правового регулирования общественных отношений в сфере энергетики с учетом этапов реализации Энергетической стратегии России до 2030 года позволяет определить текущее соотношение в применении тех или иных источников права, выработать предложения по совершенствованию правового регулирования. На сегодняшний день к источникам права, регулирующим отношения в сфере энергетики, относятся Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные правовые акты, акты саморегулируемых организаций, содержащие нормы права, локальные нормативные акты юридических лиц, содержащие нормы права, международные договоры Российской Федерации, обычаи, судебные акты высших судебных инстанций, доктрина. 14 5 Судебные акты высших судебных инстанций как источник энергетического права О возрастающей роли актов высших судебных инстанций и судебной практики неоднократно отмечалось в правовой литературе, поскольку их знание позволяет значительно минимизировать правовые риски, в том числе в сфере энергетики. Нельзя не отметить, что вопрос о природе судебных актов является предметом многочисленных правовых дискуссий. Так, В.В. Лаптев не признает судебное решение источником права и не относит к таковым постановления пленумов высших судебных инстанций. Н.Д. Егоров, разделяя данную точку зрения, отмечает, что судебные акты являются не источниками гражданского права, а актами применения права. М.К. Треушников делает вывод о том, что постановления высших судебных инстанций не являются источниками права, а конкретизируют, разъясняют действующие правовые нормы и тем самым оказывают регулирующее воздействие на правоприменительную деятельность. А.В. Поляков, Е.В. Тимошина считают судебную практику вторичным источником права, отмечая, что право представляет собой функционирующую систему, систему правовых коммуникаций, основанную на обратной связи, соответственно, субъекты права приспосабливают свое нормативно определенное поведение к конкретным социокультурным условиям правовой коммуникации, которые, в свою очередь, корректируют смысл первичных документов163. В.Ф. Попондопуло отмечает, что судебная практика относится к источникам коммерческого права, и подчеркивает правообразующее значение Постановлений Конституционного Суда Российской Федерации164. Г.А. Гаджиев также считает, что для предпринимательского права России судебная практика становится новым и весьма важным источником права165. Е.А. Суханов определяет постановления пленумов высших судебных инстанций как подзаконные нормативные акты. 15 Основная дискуссия правоприменение, а не связана с тем, нормотворческая что задача судов деятельность. — Однако правоприменительная функция высших судебных инстанций не подвергается сомнению, также как не вызывает сомнений и то, что деятельность судов существенно отличается от деятельности органов законодательной власти. Но невозможно и отрицать регулирующее влияние актов высших судебных инстанций как на частноправовые, так и на публично-правовые отношения, причем соответствующие регулирующие функции закреплены на законодательном уровне. Прежде всего следует обратить внимание на положения действующего Конституционного Суда законодательства, Российской касающиеся Федерации. В полномочий соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» к полномочиям Конституционного суда Российской Федерации относится разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, а также конституций республик, уставов, законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, проверка конституционности закона, примененного в конкретном деле, а также толкование Конституции Российской Федерации. Решения Конституционного суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. В этом по ложении отражены и обязательность данных актов для неопределенного круга лиц, и многоразовое применение. В этой связи следует обратить внимание на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.10.2012 № 1813-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса губернатора Красноярского края о проверке конституционности 16 положений пунктов 2 и 3 статьи 23 Федерального закона «Об электроэнергетике» и постановлений Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в казанном Определении Конституционного Суда Российской Федерации сделаны важнейшие выводы по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. 17 Заключение Можно подвести определенные итоги. Во-первых, преждевременно решать вопрос о месте энергетического права в системе права, при этом энергетическое право является комплексной отраслью законодательства, объединяющей нормы разных отраслей права, как частноправовых, так и публично-правовых. Во-вторых, объектом энергетических отношений является поведение обязанного субъекта, а единственным предметом выступает энергия, остальные предметы энергетических отношений, которые обозначены в энергетическому литературе праву являются свойственно императивного метода регулирования. 18 производными. сочетание В-третьих, диспозитивного и Список литературы 1. Андреева Л.В. Энергоснабжению — четкое правовое регулирование // Российская юстиция. 2001. № 8. 2. Андреев В.К., Андреева Л.В. Договор энергоснабжения в условиях реструктуризации // Энергетическое право. М. : Юрист, 2005. № 1. С. 30–37. 3. Белоглавек Александр И. Международно-правовая защита инвестиций в области энергетики. К. : Таксон, 2011. 4. Блинкова Е.В. Договор энергоснабжения и подобные ему договоры. Энергетика и право / под ред. П.Г. Лахно. М. : Юрист, 2008. 5. Блинкова Е.В. Правовая реформа в теплоснабжении (в аспекте Энергетической стратегии России на период до 2030 года) // Энергетическое право. 2010. № 1. 6. Вершинин А.П. Энергетическое право : учебно-практический курс. СПб.:Издательский дом С.-Петербургского государственного университета ; Издательство юридического факультета СПбГУ, 2007. 7. Губин Е.П. Государственное регулирование отношений в сфере нефтегазового комплекса России: правовые вопросы. Энергетика и право. Вып. 2 / под ред. П.Г. Лахно. М. : Новая Правовая культура, 2009. 8. Городов О.А. Введение в энергетическое право : учебное пособие. М. :Проспект, 2012. 9. Занковский С.С. Развитие направления «Энергетическое право» в Институте государства и права РАН // Энергетическое право. 2008. № 1. 19