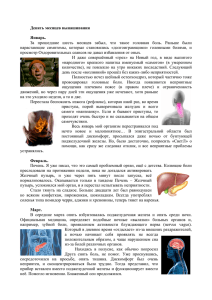

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России) РЕФЕРАТ Тема: Этиология и патогенез патологических форм боли Выполнила: студентка лечебного факультета Проверила: Архангельск, 2024 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение………………………………………………………………………………….3 Классификация болевых синдромов……………………………...………………….....4 Этиология и патогенез …………………………………………………………………..6 Выводы……………….. …………………………………………...………………...….13 Заключение ……………………………………………………………………………..15 Список источников………………………...……………………………………………16 2 ВВЕДЕНИЕ Боль, как основной симптом различных заболеваний и состояний, играет важную роль в медицине. Ее патологические формы могут быть вызваны разнообразными причинами, такими как воспаление, травмы, опухоли, дегенеративные процессы, автоиммунные реакции, нарушения кровообращения и другие факторы. Понимание этиологии боли, то есть ее причин, является ключевым аспектом для правильной диагностики и лечения. Механизмы развития боли, или патогенез, также имеют важное значение. Боль может возникать из-за активации нервных рецепторов, передачи болевых сигналов в нервной системе, изменений воспалительных процессов, нарушений в обработке болевых сигналов мозгом и других физиологических механизмов. Понимание этих механизмов помогает врачам выбирать оптимальные методы лечения и обеспечивать наиболее эффективное облегчение боли у пациентов. Изучение этиологии и патогенеза патологических форм боли является необходимым шагом для современной медицины. Это позволяет разрабатывать более точные диагностические методы, индивидуализированные подходы к лечению и улучшать результаты терапии для пациентов с различными формами боли. Международная ассоциация по изучению боли дает следующее определение боли: «Боль представляет собой̆ неприятное сенсорное или эмоциональное переживание, связанное с имеющимися или возможными повреждениями тканей̆. Боль всегда субъективна Каждый человек воспринимает её через переживания, связанные с получением какого-либо повреждения в ранние годы его жизни. Боль — это телесное ощущение, но она также представляет собой всегда неприятное и поэтому эмоциональное переживание». Под воздействием боли возможны существенные изменения в организме, вплоть до серьезных нарушений его жизнедеятельности и даже смерти. Боль является основным и часто трудно купируемым симптомом большинства заболеваний. [1] 3 КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ Болевые воздействия вызывают различные ощущения. Многочисленные признаки боли, как сенсорное качество (острая, тупая), интенсивность, локализация, эмоциональные, вегетативные и моторные проявления и пр., легли в основу разных классификаций. Среди множества классификаций наиболее распространенным является разграничение боли по следующим категориям: I. По временному фактору: 1) Острая боль длится меньше 3 месяцев, что соответствует времени заживления ткани после повреждения. Такая боль представляет собой необходимый биологический приспособительный сигнал о произошедшем или начинающемся повреждении и хорошо локализована (физиологическая боль). 2) Хроническая боль сохраняется и после устранения причины ее вызвавшей и длится более 3 месяцев. Продолжительность и сила боли могут превышать ее сигнальную функцию и не соответствовать степени повреждения. Такая патологическая боль включает в себя преимущественно хроническую, дестабилизирующую, дезадаптирующую организм боль. II. По локализации повреждения (все существующее многообразие боли во многом связано с анатомической областью, где локализуется повреждение, что очень важно для определения причины боли): 1) соматическая поверхностная (при повреждении кожных покровов); 2) соматическая глубокая (при повреждении скелетно-мышечной системы); 3) висцеральная (при повреждении внутренних органов); 4) центральная. Различают также головные боли, боли в спине, кардиалгии, абдоминалгии, торакалгии, боли в конечностях, фибромиалгии и др. III. По этиологии: (посттравматическая, послеоперационная боль, боль при онкологических заболеваниях, боль вследствие воспалительных, дегенеративно- дистрофических и др. заболеваний). IV. По распространению: 1) локальная (местная) боль — в зоне непосредственного ноцицептивного раздражения). Нередко локализация боли не совпадает с местом болевого раздражения. Это часто наблюдается при поражении нервных корешков или периферических нервов: 2) проекционная (дистальнее раздражения); 4 3) иррадиирущая (распространяющаяся из зоны иннервации одного нерва в зоны иннервации других); 4) отражённая (возникает в результате распространения боли в определенную кожаную зону, связанную с иннервацией поврежденных структур). Знание дерматомов, в которых возникают такие «отраженные» от внутренних органов боли, имеет большое значение в диагностике внутренних болезней (зоны Захарьина-Геда, Рис. 1) V. По патогенезу (Merskey H. и др., 1994), с точки зрения различий в патофизиологии и анатомии: 1) Ноцицептивная (соматогенная, ноцигенная) боль, связанная с активацией болевых рецепторов – ноцицепторов, например, при травме, воспалении, ишемии, чрезмерном растяжении тканей и пр. 2) Нейропатическая (нейрогенная) боль, обусловленная повреждением и дисфункцией периферической или центральной нервной системы (ЦНС). 3) Психогенная обследование (дисфункциональная) не выявляет боль, при органической которой тщательное патологии или патофизиологического механизма, который бы объяснял ее наличие, или при имеющейся органической патологии, боль или связанные с ней социальная и профессиональная дезадаптация, не пропорциональны степени повреждения. Ведущим пусковым фактором в генезе являются психосоциальные факторы. Примером такой боли является фибромиалгия, головная боль напряжения и психогенные боли (соматоформное болевое расстройство). Для диагностики важным является характеристика болевых ощущений по словам самого пациента: острая, тупая, ноющая, режущая, колющая, жгучая и пр. Идентификация типа боли проводится с целью определения возможного патофизиологического механизма и подбора целенаправленно влиять на эти механизмы боли.[2] 5 лекарственной терапии, способной ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БОЛИ Все болевые синдромы в зависимости от этиопатогенеза можно условно разделить на три основные группы: ноцицептивные, невропатические и психогенные (боли психологической природы). В реальной жизни эти патофизиологические варианты болевых синдромов часто сосуществуют. Этиология ноцицептивной боли Ноцицептивные болевые синдромы возникают в результате активации ноцицепторов в поврежденных тканях (при травме, воспалении, ишемии, растяжении тканей). Ноцицептивную боль (НоБ) разделяют на соматическую и висцеральную. Клинически можно выделить мышечно-скелетную боль, посттравматический и послеоперационный БС, боль при воспалении суставов, мышц, онкологическую боль, боль при желчнокаменной болезни и многие другие. [4] Патогенез ноцицептивной боли Восприятие повреждающих стимулов осуществляется ноцицепторами - периферическими терминалями ноцицептивных волокон, которые в виде свободных нервных окончаний широко представлены в коже, подкожной ткани, надкостнице, суставах, мышцах, во внутренних органах. От ноцицепторов афферентный сигнал по слабо миелинзированным А-дельта- и немиелинизированным С-волокнам, входящим в состав смешанных соматических и висцеральных нервов, передается на ноцицептивные нейроны спинного и головного мозга, где и формируется болевое ощущение.[5] Как правило, при повреждении поверхностных тканей пациенты испытывают острую боль. В случае вовлечения в патологический процесс мышц или костей возникает ощущение тупой, ноющей боли. Эта боль усиливается при движении и ослабевает в покое. Соматическая боль обычно хорошо локализована и четко ощущается в зоне поражения. Боль, возникающая при повреждении висцеральных органов, обычно плохо локализована, так как передается преимущественно посредством С-волокон и воспринимается как глубокая, сжимающая, схваткообразная. Она может сочетаться с тошнотой, рвотой, изменением частоты сердцебиения и глубины дыхания, сопровождаться обильным потоотделением. При патологии висцеральных органов наряду с глубокой болью появляются зоны отраженной боли (зоны Геда-Захарьина). 6 Наряду с жалобами на постоянную болезненность, у пациентов с ноцицептивной болью формируются гиперальгезии). зоны Выделяют с повышенной первичную и болевой вторичную чувствительностью гиперальгезию. (зоны Первичная гиперальгезия развивается в области поврежденных тканей, вторичная гиперальгезия локализуется вне зоны повреждения, распространяясь на здоровые ткани. В основе развития первичной гиперальгезии лежит феномен периферической сенситизации (повышение чувствительности ноцицепторов к действию повреждающих стимулов). Вторичная гиперальгезия возникает в результате центральной сенситизации (повышения возбудимости в первую очередь ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга). Сенситизация ноцицепторов возникает вследствие действия альгогенов, поступающих из плазмы крови, выделяющихся из поврежденной ткани, а также из периферических терминалей С-ноцицепторов. Нейропептиды С-ноцицепторов обладают провоспалительным эффектом и, выделяясь при активации С-ноцицепторов, приводят к развитию «нейрогенного воспаления», вызывая расширение сосудов и увеличение их проницаемости. Кроме этого, они способствуют высвобождению из тучных клеток и лейкоцитов простагландинов, цитокинов и биогенных аминов, которые в свою очередь, воздействуя на свободные нервные окончания ноцицепторов, повышают их возбудимость. Представленные механизмы повышения возбудимости характерны для всех типов ноцицепторов, локализованных в любой ткани, и развитие первичной гиперальгезии отмечается не только в коже, но и в мышцах, суставах, костях и внутренних органах. Ведущим механизмом сенситизации центральных ноцицептивных нейронов является длительное деполяризующее влияние глутамата и нейрокининов на мембраны ноцицептивных нейронов заднего рога. Последние годы ознаменовались также открытием важной роли в этом процессе иммунных и глиальных клеток и выделяемых ими цитокинов, хемокинов и факторов роста. Помимо сенситизации ноцицептивных нейронов заднего рога, повреждение тканей инициирует повышение возбудимости ноцицептивных нейронов и в вышележащих центрах, включая ядра таламуса и соматосенсорную кору больших полушарий. [6] Таким образом, периферическое повреждение запускает целый каскад патофизиологических процессов, затрагивающих всю ноцицептивную систему от тканевых рецепторов до корковых нейронов, вызывая в них стойкие изменения возбудимости, которые проявляются повышением болевой чувствительности. Выраженность и продолжительность периферической и центральной сенситизации при ноцицептивной боли напрямую зависит от характера и продолжительности повреждения тканей. В случаях заживления ткани будет также исчезать феномен 7 периферической и центральной сенситизации и, наоборот, чем длительнее будет сохраняется повреждение и воспаление, тем длительнее будет болевое ощущение. Например, у пациентов с дегенеративными поражениями суставов прогрессирование заболевания будет сопровождаться и увеличением продолжительности боли. [3] Этиология невропатической боли. Нейропатическая боль – это боль, возникающая как прямое следствие повреждения или болезни, затрагивающих соматосенсорную систему. В противовес ноцицептивной боли, возникающей вследствие активации ноцицепторов при возможном или действительном повреж- дении тканей, нейропатическая боль (НеБ) лечится менее успешно. НеБ может возникать при повреждении нервных путей в любом месте от терминалей периферических ноцицепторов до кортикальных нейронов головного мозга. При поражении периферической нервной системы (периферические нервы, сплетения, спинальные ганглии, корешки) боль называется периферической нейропатической, при поражении центральной нервной системы (головной или спинной мозг) – центральной нейропатической.[4] Основные этиологические факторы: Метаболические расстройства (диабетическая, алкогольная, уремическая полинейропатия, полинейропатии при дефиците витаминов В1, В6, В12, пантотеновой кислоты, порфирийная полинейропатия) Компрессионные механизмы (туннельные, компрессионные нейропатии, тригеминальная невралгия вследствие микроваскулярной компрессии, компрессия спинномозгового нерва грыжей диска или гипертрофированной желтой связкой, сдавление нерва опухолью) Травма (фантомный болевой синдром, комплексный регионарный болевой синдром, послеоперационная нейропатическая боль, деафферентационный болевой синдром при авульсии плечевого сплетения) Ишемия или геморрагия (центральный постинсультный болевой синдром) Токсины (метронидазол, нитрофураны, сурамин, таксол, талидомид, нуклеозиды, мышьяк, таллий) Иммунные/воспалительные причины (рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре, паранеопластическая (множественная мононейропатия) полинейропатия, при васкулитах, воспалительная демиелинизирующая полинейропатия) 8 полинейропатия хроническая Инфекционные заболевания (полинейропатия, ассоциированная с ВИЧинфекцией, полинейропатия (менингорадикулонейропатия) при клещевом боррелиозе (болезнь Лайма), лепра, постгерпетическая невралгия) Генетические нарушения (амилоидная полинейропатия, наследственные сенсорно-вегетативные нейропатии, танжерская болезнь, болезнь Фабри) Иные (идиопатические полинейропатии, полинейропатия при саркоидозе) Патогенез невропатической боли. Патофизиологической основой невропатических болевых синдромов являются нарушения механизмов генерации и проведения ноцицептивного сигнала в нервных волокнах и процессов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов в структурах спинного и головного мозга. Повреждение нервов приводит к структурно- функциональным преобразованиям в нервном волокне: увеличивается количество натриевых каналов на мембране нервного волокна, появляются новые нетипичные рецепторы и зоны генерации аномальной эктопической импульсации, возникает механочувствительность, создаются условия для перекрестного возбуждения нейронов дорсального ганглия. Все перечисленное формирует неадекватную реакцию нервного волокна на раздражение, способствуя существенному изменению паттерна передаваемого сигнала. Усиленная импульсация с периферии дезорганизует работу и центральных структур: происходит сенситизация ноцицептивных нейронов, гибель тормозных интернейронов, инициируются нейропластические процессы, приводящие к новым межнейронным контактам тактильных и ноцицептивных афферентов, повышается эффективность синаптической передачи. В этих условиях происходит формирование особого болевого симптомокомплекса, который клинически проявляется комбинацией негативных симптомов в виде частичной или полной потери чувствительности (в том числе и болевой) и позитивных симптомов с одновременным возникновением в зоне поражения неприятных, зачастую ярко выраженных болевых ощущений в виде, аллодинии, гиперальгезии, дизестезии, гиперпатии. [6] Однако повреждение периферических и центральных структур соматосенсорной системы не может рассматриваться в качестве единственной самостоятельной причины возникновения невропатической боли, а является лишь предрасполагающим фактором. Основанием для подобных рассуждений служат данные, свидетельствующие о том, что невропатическая боль возникает далеко не всегда, даже при наличии клинически подтвержденного повреждения структур соматосенсорного анализатора. Так перерезка седалищного нерва приводит к появлению болевого поведения только у 40-70% крыс. Повреждение спинного мозга с симптомами гипалгезии и температурной гипестезии 9 сопровождается центральными болями у 30% пациентов. Не более 8% больных, перенесших мозговой инсульт с дефицитом соматосенсорной чувствительности, испытывают невропатические боли. Постгерпетическая невралгия в зависимости от возраста пациентов развивается у 27-70% больных, перенесших опоясывающий лишай. Невропатическая боль у пациентов с клинически верифицированной сенсорной диабетической полиневропатией отмечается в 18-35% случаев. И, наоборот, в 8% случаев у пациентов с сахарным диабетом присутствует клиническая симптоматика невропатической боли при отсутствии признаков сенсорной полиневропатии. Учитывая также, что выраженность болевой симптоматики и степень нарушений чувствительности у подавляющего большинства пациентов с невропатиями не взаимосвязаны, можно полагать, что для развития невропатической боли недостаточно наличия повреждения соматосенсорной нервной системы, а требуется ряд условий, приводящих к нарушению интегративных процессов в сфере системной регуляции болевой чувствительности. Иными словами, у ряда индивидуумов изначально может существовать предрасположенность к развитию устойчивых патологических состояний, которая в случае повреждения структур соматосенсорной нервной системы, формирует неадекватную реакцию структур ЦНС и возникновению невропатической боли. На это указывают данные о существовании у крыс различных генетических линий высокой и низкой устойчивости к развитию невропатического болевого синдрома после перерезки седалищного нерва. Кроме этого, анализ заболеваний, коморбидных невропатической боли, также свидетельствует о первоначальной несостоятельности регуляторных систем организма у этих пациентов. У пациентов с невропатической болью заболеваемость мигренью, фибромиалгией, тревожнодепрессивными расстройствами значительно выше по сравнению с пациентами без невропатической боли. В свою очередь у пациентов с мигренью коморбидными являются следующие заболевания: эпилепсия, синдром раздраженной толстой кишки, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, аллергия, тревожные и депрессивные расстройства. Пациенты с фибромиалгией чаще болеют гипертонической болезнью, синдромом раздраженной толстой кишки, остеоартритами, тревожными и депрессивными расстройствами. Перечисленные заболевания, несмотря на разнообразие клинической симптоматики, могут быть отнесены к так называемым «болезням регуляции», сущность которых во многом определяется дисфункцией нейроиммуногуморальных систем организма, неспособных обеспечить адекватное приспособление к нагрузкам. Именно поэтому в определении невропатической боли, наряду с указанием первопричины (повреждения соматосенсорной нервной системы), должен присутствовать либо термин «дисфункция», либо «дизрегуляция», отражающий 10 важность нейропластических реакций, влияющих на устойчивость системы регуляции болевой чувствительности Изучение особенностей к действию биоэлектрической повреждающих активности мозга у факторов. пациентов с невропатическими, хроническими и идиопатическими болевыми синдромами также свидетельствует о первичности изменений в фоновой ритмике ЭЭГ у данных пациентов, которые, обусловлены изначально существующей дисфункцией корково-подкорковых отношений, а не влиянием повреждения. Данные изменения ритмики ЭЭГ регистрируются в межприступный период при отсутствии боли, кроме этого, у большинства пациентов с идиопатическими болевыми синдромами наблюдается снижение устойчивости ритмики мозга к функциональным нагрузкам - гипервентиляции и фотостимуляции. Таким образом, перечисленные факты позволяют считать, что для возникновения невропатической боли необходимо драматическое соединение двух основных событий повреждения структур соматосенсорной нервной системы и дисфункции в корковоподкорковых отношениях головного мозга. Именно наличие дисфункции стволовых структур головного мозга во многом будет предопределять реакцию мозга на повреждение, способствовать существованию долго длящейся гипервозбудимости ноцицептивной системы и персистированию болевой симптоматики. [3] Этиология психогенной боли. Психогенная (дисфункциональная) боль возникает вне зависимости от соматических, висцеральных или нейрональных повреждений. Определяющим в механизме возникновения дисфункциональной боли являются как наличие центральной сенситизации, так и слабость контролирующих систем (антиноцицептивной системы). Вероятно, под маской дисфункциональной боли скрывается НеБ, механизм которой мы еще не знаем. Наглядным примером дисфункциональной боли могут служить синдромы центральной сенситизации (фибромиалгия, мигрень, первичная дисменорея и другие): [4] боли, провоцируемые эмоциональными факторами и обусловленные мышечным напряжением; боли как бред или галлюцинация у пациентов с пси-хозами, исчезающие при лечении основного заболевания; боли при истерии и ипохондрии, не имеющие сома-тической основы; боли, связанные с депрессией, не предшествующие ей и не имеющие какойлибо другой причины.[5] 11 Патогенез психогенной боли В клинике психогенные болевые синдромы характеризуются наличием у пациентов боли, необъяснимой никакими известными соматическими заболеваниями или поражением структур нервной системы. Локализация этой боли обычно не соответствует анатомическим особенностям тканей или зонам иннервации, поражение которых можно было бы подозревать в качестве причины боли. Возможны ситуации, при которых соматические повреждения, включая и нарушения структур соматосенсорной нервной системы, могут обнаруживаться, однако интенсивность боли при этом в значительной мере превышает степень повреждения. Иными словами, ведущим, пусковым фактором в генезе психогенной боли являются эмоциональные и другие психические расстройства, а не повреждение соматических или висцеральных органов или структур соматосенсорной нервной системы. Вместе с этим, при развитии психогенных болевых синдромов появление болевого ощущения возможно только в случае активации ноцицептивной системы на разных уровнях. Если при возникновении ноцицептивной или невропатической боли, происходит прямая активация структур ноцицептивной системы (вследствие травмы тканей или повреждения ноцицептивных нейронов), то у больных с психогенной болью возможно опосредованное возбуждение ноцицепторов - или по механизму ретроградной активации симпатическими эфферентами и/или посредством рефлекторного напряжения мышц. Длительное напряжение мышц при психоэмоциональных нарушениях сопровождается усилением синтеза альгогенов в мышечной ткани и сенситизацией терминалей ноцицепторов, локализованных в мышцах. Физиологические и патологические эмоциональные реакции практически всегда сопровождаются активацией симпатической нервной системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что может посредством альфа2-адренорецепторов, локализованных на мембране ноцицепторов, способствовать ретроградному возбуждению ноцицепторов и их последующей сенситизации при помощи механизмов нейрогенного воспаления. В условиях дефицита тормозного контроля со стороны антиноцицептивной системы восходящий ноцицептивный поток становится более выраженным. Клиническим психоэмоциональных проявлением расстройствах будут сенситизации зоны ноцицепторов гипералгезии, которые при легко диагностируются, например, у пациентов с фибромиалгией или головными болями напряжения. Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что болевой синдром независимо от этиологии его возникновения является результатом активации ноцицептивной системы. При ноцицептивной и психогенной боли функциональноструктурные изменения в системе болевой чувствительности проявляются сенситизацией 12 периферических и центральных ноцицептивных нейронов, в результате которой повышается эффективность синаптической передачи и возникает стойкая гипервозбудимость ноцицептивных нейронов. У больных с невропатической болью структурные преобразования в ноцицептивной системе более значительны и включают формирование локусов эктопической активности в поврежденных нервах и выраженные изменения в интеграции ноцицептивных, температурных и тактильных сигналов в ЦНС [6]. Необходимо также подчеркнуть, что патологические процессы, наблюдаемые в ноцицептивных структурах периферической и центральной нервной системы в динамике развития любого болевого синдрома тесно взаимосвязаны. Повреждение тканей или периферических нервов, усиливая поток ноцицептивных сигналов, приводят к развитию центральной сенситизации (долговременному повышению эффективности синаптической передачи и гиперактивности ноцицептивных нейронов спинного и головного мозга), которая при дефиците торможения становится еще более актуальной. В свою очередь, повышение активности центральных ноцицептивных структур отражается на возбудимости ноцицепторов, например, посредством механизмов нейрогенного воспаления, вследствие чего формируется порочный круг, способный поддерживать долго длящуюся гипервозбудимость ноцицептивной системы.[3] ВЫВОДЫ Таким образом, можно предположить, что для возникновения хронической ноцицептивной боли, невропатической боли и психогенной боли необходимо соединение двух основных событий - повреждения тканей, имеющих ноцицептивную иннервацию, или структур соматосенсорной нервной системы и дисфункции в корково-подкорковых отношениях головного мозга. Именно наличие дисфункции в корково-подкорковых взаимодействиях во многом будет предопределять реакцию мозга на повреждение и последующее развитие болевой симптоматики. Появление болевого синдрома возможно только в случае активации ноцицептивной системы. При ноцицептивной и психогенной боли возникает гипервозбудимость периферических и центральных ноцицептивных нейронов. У больных с невропатической болью преобразования в ноцицептивной системе более значительны и включают формирование локусов эктопической активности в поврежденных нервах и выраженные изменения в интеграции ноцицептивных, температурных и тактильных сигналов в ЦНС. Необходимо также подчеркнуть, что патологические процессы, наблюдаемые в ноцицептивных структурах периферической и центральной нервной системы в динамике развития любого болевого синдрома, тесно взаимосвязаны. Повреждения тканей или периферических нервов, усиливая поток ноци13 цептивных сигналов, приводят к развитию центральной сенситизации (долговременному повышению эффективности синапти-еской передачи и гиперактивности ноцицептивных нейронов спинного и головного мозга). В свою очередь, повышение активности центральных ноцицептивных структур отражается на возбудимости ноцицепторов, например, посредством механизмов нейрогенного воспаления, вследствие чего формируется порочный круг, поддерживающий долго длящуюся гипервозбудимость ноцицептивной системы. Устойчивость такого порочного круга и, следовательно, продолжительность боли будет зависеть либо от длительности воспалительного процесса в поврежденных тканях, обеспечивающих постоянный приток ноцицептивных сигналов в структуры ЦНС, либо от существования корково-подкорковой дисфункции в ЦНС, благодаря которой будут поддерживаться центральная сенситизация и ретроградная активация ноцицепторов. [6] 14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Изучение этиологии и патогенеза патологических форм боли является фундаментальным шагом в развитии современной медицины. Понимание причин и механизмов развития боли не только способствует более точной диагностике, но и определяет основу для эффективного лечения больных. Постоянное совершенствование знаний в области этиологии и патогенеза боли позволяет медицинским специалистам разрабатывать инновационные методики диагностики и терапии, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Это способствует улучшению качества жизни больных, обеспечивая им наиболее эффективное облегчение от боли и страданий. Понимание этиологии и патогенеза боли не только помогает в более точном определении причин болевого синдрома, но и способствует развитию персонализированной медицины, где подбор методов лечения и облегчения боли основан на уникальных особенностях каждого пациента. Таким образом, продолжение исследований в области боли и ее механизмов развития имеет важное значение для современной медицины и для обеспечения наиболее эффективной помощи пациентам, страдающим от различных форм боли. 15 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 1. Когония Л. М., Волошин А. Г., Новиков Г. А., Сидоров А. В. Практические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома у онкологических больных // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации, 2018 (том 8). С. 617–635 2. Магжанов Р.В. Болевые синдромы в неврологии: учебное пособие / Р.В. Магжанов, Р.А. Ибатуллин. — Уфа: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2021. — 91 с. 3. Боль: практическое руководство для врачей / под ред. Н.Н. Яхно, М.Л. Кукушкина. – М.: Издательство РАМН, 2011. – 512 с. 4. Общая альгология: базовые принципы лечения боли / Р.Г. Есин, О28 А.В. Палехов, Е.С. Введенская, Э.Д. Исагулян, Е.А. Горобец, О.Р. Есин; под общ. ред. Р.Г. Есина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – 160 с. 5. Современные представления о физиологической и патологической боли / Решетняк В.К, Кукушкин М.Л. – Москва, Патогенез: ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, 2015. – С. 4-17. 6. Кукушкин М.Л., Табеева Г.Р., Подчуфарова Е.В. Болевой синдром: патофизиология, клиника, лечение: клинические рекомендации / под ред. академика РАН Н.Н.Яхно. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: ИМА-ПРЕСС, 2014. – 64 с. 16