МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М. В. ЛОМОНОСОВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В.А.Плунгян

ОБЩАЯ

МОРФОЛОГИЯ

Введение в

проблематику

Библиотека

Эдиториал УРСС • Москва • 2000

ББК81.2я73

Издание осуществлено при поддержке Института

«Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках

конкурса «Новая учебная литература по

лингвистике и литературоведению».

Оглавление

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рецензенты: д.ф.н. В.М.Алпатов, д.ф.н., профессор Л. Е.

Кибрик, д.ф.н., профессор Е. В. Клобуков (кафедра теоретической и прикладной лингвистики

Института

культурной

антропологии

Российского

государственного

гуманитарного

университета)

Плунгян Владимир Александрович

Общая морфология: Введение в проблематику: Учебное пособие

М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 384 с.

Учебник представляет собой первое на русском языке систематическое изложение основ

лингвистической морфологии с учетом новейших теоретических достижений к этой области и с

привлечением большого фактического материала разносистемныч языков. Дается детальный

анализ как проблем формальной морфологии (морфемики), т.е. особенностей строения слова,

гак и проблем грамматической семантики, т.е. классификации морфологически выражаемых

грамматических значений в языках мира. Основной текст дополнен приложением, содержащим

правила поморфемной нотации, а также именным указателем, указателем терминов и

указателем языков. Библиография включает более 400 работ на русском н основных европейских

языках. Каждая глава снабжена перечнем ключевых понятий, вводимых в тексте, и основной

библиографией по соответствующей теме.

Изложение опирается на курсы общей и русской морфологии, в течение ряда лет читавшихся

автором на Отделении теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета

МГУ им. М. В.Ломоносова. Книга может быть рекомендована в качестве учебника студентам,

обучающимся по специальностям «Теоретическая и прикладная лингвистика», «Филология»,

«Лингвистика и межкультурная коммуникация»; она может быть также использована

аспирантами и научными работниками в качестве компактного справочника по всем разделам

современной морфологии.

Директор — Доминго Марин Рикой

Заместители директора — Наталья Фи ноге нова. Ирина Макеева

Компьютерный <1изайн —- Виктор Романов

Администратор — Леонид Иосилевич

Верстка — Наталия Бекетова, Ксения Пулькнна

Репакционно-корректурные работы — Елена Кудряшова, Анна Шебалина

Обработка указателей — Андрей Стул он

Обработка текста — Вадим Устянский

Техническая поддержка — Наталья Аринчева

Менеджер по продажам — Алексей Петяеи

Hioaiejibcnto «Элитарная УРСС». 113208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 2/11, к. п.

Линенчия ЛР №0644(Я от 24.01.96 г. Гигиенический сертификат на выпуск книжной

продукции М77.ФЦ.8.953.П.270.3.99 от 30.03.99 г. Подписано к печати 04.07.2000 г. Формат

60x88/16. Тираж 1200 экз. Печ. л. 24. Зак. №*0 Отпечатано и АООТ «Политех-4». 129110, г. Москва,

ул. Б. Переяславская. 46.

ISBN 5-8360-0142-1

9'785836"001421">

Эдиториал УРСС, 2000

7

Часть первая

Введение и элементы морфемнки

12

Глава 1. Объект морфологии и ее основные единицы . . . . . . . . . . .

§ 1. Объект морфологии и место морфологии в модели языка .

1.1. О термине «морфология» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Определение объекта морфологии . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Морфологический уровень языка . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. Понятие «слова» (словоформы) в морфологии:

словоформы, морфемы и клитики . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Типичные словоформы и свойство автономности . . .

2.2. Другие свойства словоформ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Клитики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Линейно-синтагматический континуум . . . . . . . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

12

12

13

16

Гпава 2. Понятие морфемы: единицы и операции . . . . . . . . . . . . . .

§ 1. Аддитивная модель морфологии и отклонения от нее. . . .

1.1. Кумуляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Идиоматичносгь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Контекстная вариативность и фузия . . . . . . . . . . . .

§ 2. Несегментные морфемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§3. Аддитивно-фузионный континуум. . . . . . . . . . . . . . . . .

§4. О трех моделях морфологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глана 3. Корни и аффиксы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 1. Определения корня и аффикса . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. Позиционные типы аффиксов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Префиксы и суффиксы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Нелинейная аффиксация: инфиксы и трансфиксы . .

2.3. Циркумфиксы: проблема полиаффиксов . . . . . . . . .

2.4. Интерфиксы: аффикс или морфоид? . . . . . . . . . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

18

20

28

32

35

35

37

37

40

46

53

67

70

71

78

79

81

81

88

88

91

95

97

99

99

Часть вторая

Элементы грамматической семантики

100

Глава 1. Классификация морфологических значений . . . . . . . . . . . .

100

§ 1. Понятие морфологического значения . . . . . . . . . . . . . .

100

§2. Классификация морфологических значений . . . . . . . . . .

2.1. Грамматические и не грамматические значения . . . . .

2.2. Понятие обязательности в морфологии . . . . . . . . . .

2.3. Грамматическая категория, лексема и парадигма . . . .

§ 3. Неграмматические (словообразовательные и лексические)

значения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Другие типы залогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4. Феномен «частичной обязательности» . . . . . . . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глава 2. Основные синтаксические граммемы имени . . . . . . . . . . . .

§ 1. Согласовательный класс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Понятие согласования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Согласование и согласовательный класс . . . . . . . . .

1.3. Типы согласовательных систем . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4. Согласовательный класс, конверсия и субстантивация

1.5. Согласовательные классы и классификаторы . . . . . .

§2. Падеж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Основные функции падежа . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Инвентарь падежей в языках мира . . . . . . . . . . . . .

2.3. Морфологические типы падежей . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Типология падежных систем . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Согласуемый падеж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§3. Изафет и другие типы «вершинного маркирования» . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глава 3. Залог и актантная деривация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 1. Общее представление о залоге . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§2. К основаниям классификации залогов . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Пассивные конструкции с нулевым агенсом . . . . . . .

2.2. Пассивные конструкции без повышения статуса

пациенса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. Повышающая деривация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

103

4.2. Понижающая деривация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

113

2

4.3. Интерпретирующая деривация . . . . . . . . . . . . . . . .

§5. Диахронические факторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

§4. Разбор некоторых трудных случаев:

«грамматическая периферия» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. Неморфологически выражаемые грамматические

значения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. «Квазиграммемы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3. Импликативная реализация граммем . . . . . . . . . . . .

3.1. «Синтаксический залог» , отличный от пассива . . . .

3.2. «Прагматический» и «инверсивный» залоги . . . . . . .

§4. Актантная деривация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

130

133

136

138

140

141

142

142

142

146

151

157

159

161

161

167

172

180

182

184

187

188

191

191

195

199

202

204

204

206

208

209

21

214

219

22

0

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Глава 4. Проблемы описания семантических граммем . . . . . . . . . . . 225

§ 1. Что такое значение граммемы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Проблема семантического инварианта граммемы . . .

1.2. Структура значений граммемы . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. Требования к типологическому описанию граммем . . . . .

§ 3. Грамматические категории и части речи . . . . . . . . . . . . .

3.1. К основаниям выделения частей речи:

существительные и глаголы . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Проблема прилагательных . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Семантические типы предикатов . . . . . . . . . . . . . .

3.4. Грамматическая классификация лексем . . . . . . . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Елава 5. Дейктические и «шифтерные» категории. . . . . . . . . . . . . . 253

§ 1. Характеристики речевого акта . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§2. Лицо и грамматика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Число и инклюзивность у местоимений . . . . . . . . . .

2.2. Согласовательный класс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Логофорические местоимения . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Вежливость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Согласование по лицу с глаголом . . . . . . . . . . . . . .

§3. Дейктические системы: пространственный дейксис . . . . .

§4. Временной дейксис (время, временная дистанция)

и таксис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. Совпадение во времени: чего с чем? . . . . . . . . . . . .

4.2. Как понимать предшествование? . . . . . . . . . . . . . .

4.3. Следование во времени: в каком смысле? . . . . . . . .

4.4. Временная дистанция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5. Таксис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

228

231

233

238

238

242

245

249

249

250

253

254

256

257

258

258

259

261

264

265

266

267

269

271

273

274

1лава б. Именные семантические зоны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

§ 1. Субстантивное число и смежные значения . . . . . . . . . . .

277

1.1. Вторичные значения граммем числа . . . . . . . . . . . .

281

1.2. Число как глагольная категория . . . . . . . . . . . . . . .

283

§2. Детерминация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290

1лава 7. 1лагольные семантические зоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

§ 1. Аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292

1.1. Общее представление о глагольном аспекте . . . . . . .

292

1.2. Количественная аспектуальность . . . . . . . . . . . . . .

294

1.3. Линейная аспектуальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

296

1.4. Фазовость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303

§2. Модальность и наклонение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

t 2.1. Общее представление о модальности . . . . . . . . . . . .

308

2.2. Оценочная модальность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.3. Ирреальная модальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312

2.4. Грамматикализация модальности: наклонение. . . . . .

317

2.5. Эвиденциальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

Ключевые понятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

Основная библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327

Приложение. Поморфемная нотация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Указатель языков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Указатель терминов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Памяти Татьяны Вячеславны Булыгиной (1929-2000)

Предисловие

Морфология существует столько же, сколько существует лингвистика.

Ее объект — слова (то есть, собственно, то, что в первую очередь

отождествляется с человеческим языком в целом и выступает как символ

языка) и их части. Знание основ морфологии очевидным образом необходимо всякому лингвисту, и в особенности начинающему, для которого эта

книга и предназначена в первую очередь.

В последние 10-15 лет в развитии морфологии произошли, как известно,

значительные перемены. Эта область, в 60-70 гг. считавшаяся традиционной

и малоинтересной для теоретиков, неожиданно вновь привлекла самое

пристальное внимание лингвистов, причем именно тех, которые хотели бы

найти объяснение наблюдаемым особенностям языковой структуры в целом

и пределам разнообразия человеческих языков. Резко увеличилось число

публикаций по морфологии; выходит несколько специальных журналов,

посвященных исключительно (как издающийся в Нидерландах «Yearbook of

Morphology») или в значительной степени морфологическим проблемам (как

ведущие типологические журналы «Studies in Language», «Linguistic

Typology» и др.). Рост интереса к морфологии неслучайным образом совпал

с изменением теоретических приоритетов и переоценкой ценностей внутри

лингвистики в целом, приблизительно с начала 80-х гг. вступившей в

«постструктуралистский» (и «постгенеративистский») период.

Все это означает, что современная морфологическая проблематика уже

достаточно заметно отличается от традиционной, и ориентироваться в ней

неподготовленному исследователю нелегко; для нашей страны следует

учесть также специфические проблемы, связанные с языковым барьером и

тенденцией к теоретическому изоляционизму, характерной для нескольких

предыдущих десятилетий. (Излишне повторять, что для выбора

собственного пути полезно знать, по какому пути идут другие.)

Поэтому непосредственное назначение данной книги — дать сжатый

обзор тех проблем современной морфологии, которые автору представлялись наиболее важными; задача же самостоятельного выбора решений в

значительной степени возложена на читателя. Те, кто ожидает найти в книге

готовые рецепты и преподнесенные в догматической форме «общепризнанные» истины будут, возможно, разочарованы; но, по моему

глубокому убеждению, даже введение в научную проблематику не должно

превращаться в сборник дидактических упражнений — изложение

достигает цели только тогда, когда с самого начала строится в расчете на

сотворчество читателя.

Сказанное определяет общую структуру, композицию и, если так можно

выразиться, идеологические особенности книги. Если первая часть

книги, как и следует ожидать, посвящена определению задач и объекта

морфологии, а также описанию свойств внешней стороны основных морфологических единиц (морфемы и словоформы), то вторая часть — более

чем в два раза превосходящая первую по объему — посвящена проблемам

грамматической семантики, т.е. описанию внутренней стороны морфологических единиц. Вторая часть начинается именно там, где большинство

традиционных руководств по морфологии фактически ставят точку; тем не

менее, автор полагает, что «нерв» современной морфологии — именно в

этой области. Черты самого яркого своеобразия каждого языка — в его

грамматической системе; и один из важнейших ключей к пониманию

грамматических систем дает именно морфология.

Другой важной особенностью данной книги является стремление к

сбалансированному представлению синхронных и диахронических данных.

Вполне очевидно, что привлечение диахронического аспекта позволяет

многое понять в природе языка, в том числе и в устройстве его

морфологического компонента; но обращение к диахронии на практике

происходит гораздо реже, чем следовало бы, особенно в типологии.

Наконец, данная книга последовательно типологична. Конечно, материал европейских языков занимает в ней большое место, а материал

русского языка сознательно приводится всюду, где он может проиллюстрировать нетривиальные морфологические явления; тем не менее,

теория языка не может оправдать свое название, если она игнорирует

свойства 95 % известных на Земле языков. В какой-то степени автор

использовал и свой опыт полевой работы с африканскими, кавказскими и

финно-угорскими языками; но в еше большей степени, конечно, были

использованы доступные лингвистические описания. Вместе с тем, задачи

до предела насытить книгу примерами не ставилось: примеры можно

найти в специальной литературе, гораздо важнее — знать, что именно и

как следует искать. Автор вполне отдает себе отчет, что в обширном

языковом материале, приводимом в книге, возможны неточности, и будет

благодарен за любые исправления.

Читателя не должно смущать, что в рассуждениях о ключевых понятиях морфологии постоянно подчеркивается их расплывчатый и недискретный характер и обилие переходных случаев. Это — не «недостаток»

(который, как иногда думали раньше, следует во что бы то ни стало

устранить «научным» упрощением), а родовое свойство языка (как и

человеческого мышления и восприятия мира). Лингвистика нуждается в

осмыслении феномена недискретности и в таком теоретическом аппарате, который позволил бы максимально адекватно отразить то, что

делает человеческий язык человеческим языком.

Необходимо также сказать несколько слов о том, как соотносится

данная книга с другими аналогичными публикациями. Автору известно

около десятка «введений в морфологию», опубликованных в последние

годы на английском, французском и немецком языках; три-четыре из

этих книг — очень хорошего уровня. Среди них есть пособия, в большей

степени ориентированные на какую-то одну теорию или группу теорий (как

превосходное введение в генеративную морфологию Спенсера* или

монографии Мэтьюза), но есть и такие, которые стремятся представить

более разнообразную панораму взглядов (как книги Бауэра или

Карстейрза), что очень близко и нашему замыслу. Существуют также

обобщающие работы ведущих европейских и американских морфологов,

которые излагают свои собственные взгляды: это в первую очередь труды

Джоан Байби, Стивена Андерсона, Вольфганга Дреслера, уже названных

Мэтьюза и Карстейрза и многих других. Это — «авторские» работы,

которые мы по мере возможности старались учесть и представить в книге,

но они рассчитаны на профессиональных лингвистов (часто узких

специалистов), а отнюдь не на начинающих.

К сожалению, на русском языке в последнее время работ и первого, и

второго типа практически не было. Существует прекрасная теоретическая

работа Т. В. Булыгиной (знакомство с которой безусловно необходимо

начинающему морфологу), но эта книга все же является научной монографией, а не учебником, и, кроме того, она опубликована в 1977 г.; тем

самым, многие важные проблемы современной морфологии в ней просто не

могли быть отражены. С другой стороны, имеется теоретическое исследование В. Б. Касевича, опубликованное в 1988 г. и в несколько большей

степени рассчитанное на начинающих; однако в целом очень полезная

книга В. Б. Касевича является, скорее, введением в теорию языка, чем в

морфологию как таковую, которой посвящена хоть и значительная, но

все же ограниченная по объему одна из пяти глав (при этом как раз

вопросы, связанные с грамматическими категориями, в ней изложены

наиболее эскизно).

С другой стороны, почти одновременно с написанием этой книги, в

переводе на русский язык появился фундаментальный «Курс общей

морфологии» И. А. Мельчука (в момент написания этих строк вышло из

печати два тома). Не делает ли появление книги И. А. Мельчука ненужной создание во многом аналогичной по замыслу работы? Думаю,

что все же нет; более того, в некотором смысле существование «на фоне

Мельчука» для любого другого введения в морфологию очень полезно.

Дело в том, что «Курс общей морфологии» представляет собой (и это его

бесспорное достоинство) цельную авторскую концепцию морфологии;

но в нем нет (или почти нет) обзора других точек зрения, панорамы

взглядов, обсуждения разных решений — и именно такой информацией

его необходимо дополнить. Поэтому данную книгу можно при желании

рассматривать и как своего рода послесловие или комментарий к «Курсу»

* Соответствующие издания будут более подробно охарактеризованы в Части первой; все

упоминаемые здесь работы отражены в библиографии в конце книги.

И. А. Мельчука (в переводе которого мне довелось принять участие и который оказал на мое понимание проблем морфологии самое глубокое влияние). Идеальной ситуацией было бы параллельное чтение настоящей

книги и «Курса обшей морфологии», присутствие которого на наших

страницах в виде ссылок, примечаний, полемики, терминологических

Заимствований и т. п. читатель будет ощущать постоянно. « Таким образом,

помимо языкового разнообразия, одним из главных предметов заботы

автора было разнообразие мнений и теорий: хотелось це упустить

возможности хотя бы упомянуть имена и идеи ведущих зарубежных

лингвистов, многие работы которых у нас, к сожалению,

.труднодоступны. Этой цели служат и специальные библиографические

указания, помещаемые в конце каждой главы (наряду со списком ключевых

понятий, представляющим собой как бы резюме предшествующего

текста). Конечно, один человек не в состоянии учесть все написанное по

проблемам морфологии; и выбор, и анализ литературы в очень боль-щой

степени отражает не только авторские возможности, но и личные

авторские вкусы и пристрастия. Кроме того, автор во многих случаях

сознательно стремился наряду с общеизвестными и классическими работами

представить те работы своих ближайших коллег, которые казались ему

заслуживающими внимания; надо полагать, эти отступления pro domo sua не

покажутся читателю нарочитыми.

Работа с этой книгой в целом не требует никакой специальной подготовки (кроме известной общенаучной культуры): большинство общелингвистических и практически все морфологические понятия так или иначе

разъясняются в тексте; при возникновении затруднений рекомендуется

также обращаться к указателю терминов, помещенному в конце книги.

Тем не менее, ход авторских рассуждений будет восприниматься гораздо

успешней при наличии хотя бы самых элементарных представлений об

устройстве языка в целом и о роли фонологического и синтаксического

компонента в структуре языка. Желательно также общее знакомство с

«лингвистической картой мира» и, в частности, с ареальной и генеалогической классификацией языков: соответствующие данные приводятся в

указателях, но в основном тексте книги они, как правило, отсутствуют.

Из сказанного следует, что круг возможных читателей книги предполагается достаточно широким и разнообразным. В первую очередь это

студенты, углубленно изучающие морфологию в рамках специальности

«Теоретическая и прикладная лингвистика», а также студенты специальностей «Филология» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация»,

которым морфологическая проблематика сообщается в курсах «Введение в

языкознание», «Общее языкознание», «Теория языкознания», «Теоретическая грамматика», в циклах специальных дисциплин и т. п. При

начальном знакомстве с предметом особенно полезен будет материал,

содержащийся в Главах J и 3 Части первой, а также в §§ 1-3 Главы 1 и

Главе 4 Части второй. Однако помимо начинающих лингвистов и филологов, данная книга вполне может быть рекомендована в качестве

компактного справочника по основным проблемам современной морфологии студентам старших курсов, аспирантам и всем, кто занимается

самостоятельными научными исследованиями в этой области.

В заключение хотелось бы выполнить приятный долг и поблагодарить

всех, кто помогал мне на разных этапах подготовки этой книги. Первым в

этом ряду несомненно следует назвать А. Е. Кибрика, по приглашению и

при неизменной поддержке которого я с 1993 г. преподаю на Отделении

теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета

МГУ им. М. В.Ломоносова общую и русскую морфологию; именно настойчивость, энергия и оптимизм Александра Евгеньевича побудили меня

начать работу над учебником и помогли довести ее до конца.

На всех стадиях работы я ощущал сочувствие, понимание и бескорыстную помощь моей жены Е. В. Рахили ной, которой я благодарен

также и за многочисленные советы и критические замечания, способствовавшие улучшению рукописи. Готовая работа была необычайно внимательно и конструктивно прочитана В. М.Алпатовым, А. Е. Кибриком, Е.

В. Клобуковым, А. И. Кузнецовой, Т. А. Майсаком и Н. В. Перцовым;

окончательный вариант был также просмотрен — полностью или частично

— С. Г. Татевосовым, А. Г. Беловой, Е. К. Скрибник, Ю. Е. Галяминой и П.

В. Гращенковым. В результате были устранены многие неточности и

недочеты изложения, возникли новые интересные примеры и интерпретации, расширена библиография и т. п. — все это позволило данной

книге принять окончательный (и, надеюсь, гораздо более приемлемый

для читателя) вид; разумеется, все возможные ошибки и недостатки

остаются целиком на моей ответственности.

При подготовке рукописи к печати неоценимую помощь мне оказала

М. М.Ровинская, практически полностью взявшая на себя технические

проблемы правки, сверки, корректуры и прочего, что таким невыносимым грузом обычно ложится на плечи автора; ею же были составлены

именной указатель и указатель языков (в работе над последним также

принимал участие Д. В. Сичинава) и внесены исправления и уточнения в

библиографию.

Я признателен руководителям и сотрудникам программы Высшее

образование (Институт Открытое общество—Фонд содействия), в рамках

которой были выделены средства на подготовку и издание данной работы,

отобранной, в числе других монографий, для включения в серию учебных

пособий по лингвистике.

Работа над первоначальным вариантом рукописи была в основном

завершена к апрелю 1999 г., однако целый ряд важных поправок и уточнений как содержательного, так и технического характера были внесены

осенью и зимой 1999 г. в ходе моей работы над проектом по типологии

грамматических категорий в университете г. Киля (Германия), поддержанным фондом им. А. фон Гумбольдта.

Москва, июнь 2000 г.

ВВЕДЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ МОРФЕМИКИ

В данной части будут рассмотрены как общие проблемы, касающиеся

содержания самого понятия «морфология» и определения объекта морфологии, так и проблемы, связанные с описанием центральных единиц

морфологии — морфемы и слова (словоформы). Будут кратко охарактеризованы также различные подходы к морфологическим явлениям,

предлагавшиеся в существующих теориях языка.

Глава 1

Объект морфологии и ее основные единицы

§ 1. Объект морфологии

и место морфологии в модели языка

1.1. О термине «морфология»

Слово «морфология* составлено из двух древнегреческих корней и в переводе означает, собственно, 'учение о форме* (ср. традиционный немецкий

аналог Formenlehre, буквально воспроизводящий структуру греческой

модели). Сам этот термин не является специфичным для лингвистики и

возник также вне лингвистики: в 1822 г. не кто иной, как Гете

предложил использовать его в естественных науках (в биологии, физиологии и геологии он применяется для описания различных «форм» живой и

неживой природы до сих пор). В лингвистику же он оказался перенесен

только во второй половине XIX в., когда «биологическая метафора»

вообще, как известно, была в исследовании языка очень популярна'*.

В лингвистике, однако, значение этого термина (несмотря на авторитет

Гёте, стоявшего у его колыбели) оказалось в конечном счете весьма

'* Важную роль здесь сыграли работы одного из основателей так называемого «натуралистического направления» в лингвистике Августа Шлейхера, особенно его книга

«О морфологии языка», изданная в 1859 г. До середины XIX в. (а нередко и позже) разделы описательных грамматик, посвященные образованию «форм слов», носили название

этимология. «Естественнонаучный* (и, шире, «натурфилософский») подтекст термина морфология в гуманитарном знании долгое время был очень отчетливым; так, знаменитая книга

Освальда Шпенглера «Закат Европы», написанная в начале XX в., имела подзаголовок

«Очерки морфологии мировой истории*; к тому же периоду относится и «Морфология

сказка» В. Я. Проппа.

далеким от первоначального «изучения форм»; впрочем, полного едино^гва взглядов по поводу того, какое содержание в него следует вкладывать, в<

лингвистике нет до сих пор. Наиболее общепринятое и устоявшееся в

современной науке понимание хорошо сформулировано И. А. Мельчуком: «Морфология есть часть лингвистики, занимающаяся словом во

всех его релевантных аспектах» [Мельчук 1997: 30]; ниже мы еще вернемся к этой формулировке, но пока примем ее в качестве исходной4.

Однако прежде чем мы перейдем к сути дела, необходимо еще одно

терминологическое уточнение.

Слово «морфология» в лингвистике (независимо от конкретного объема

этого понятия) имеет два различных значения: в первом случае (который нас

и будет в дальнейшем интересовать) под морфологией понимается

некоторый раздел лингвистики, а во втором случае — некоторая часть

системы языка (или, если угодно, часть описания языка, моделирующая

именно этот фрагмент). Так, когда мы говорим, например, об особенностях

корейской глагольной морфологии, мы имеем в виду определенное

множество правил корейского языка, т. е. часть корейской грамматики;

но когда мы употребляем формулировки типа «данное понятие было

перенесено в морфологию из фонетики», мы имеем в виду, конечно,

морфологию «как науку», т. е. совокупность сведений обо всех частных

морфологиях языков мира. (Крупные) разделы лингвистики и изучаемые

ими части языковой системы вообще, как известно, имеют одинаковые

названия, ср. «испанская фонетика» (а: 'часть модели испанского языка*) и

«правило фонетики» (SB 'относящееся к тому разделу лингвистики, который

описывает фонетические компоненты языковых моделей'). Слово

«морфология» на обложке данной книги следует, конечно, понимать как

соотносящееся с определенным разделом науки о языке.

1.2. Определение объекта морфологии

Что же изучает современная морфология? Объектом морфологии

являются минимальные двусторонние (или «знаковые») единицы языка

(чаще всего называемые морфемами) и «жесткие» комплексы этих единиц,

обладающие особыми свойствами (такие комплексы называются словоформами или просто словами3'). Таким образом, можно сказать, что вся

морфологическая проблематика помещается в пространстве между морфемой и словоформой; на менее техническом языке морфология опреде2

* По-видимому, главное уточнение, которое следует внести в эту общую формулировку,

состоит в том, что морфология занимается словом и единицами, меньшими, чем слово;

явления, связанные с сочетаниями слов (а это, конечно, тоже «релевантный аспект» слова) к

морфологии все же не относятся: эта область традиционно закреплена за синтаксисом.

' Термин словоформа впервые был предложен московским германистом и теоретиком А.

И.Смирницким [1954; 1957: 18-24], вклад которого в морфологическую теорию (особенно в

рамках русской грамматической традиции) очень значителен. О соотношении понятий

словоформа и форма слова см. также раздел 2.4.

ляется как описание свойств слова и его (значащих) частей (ср. приведен-;

ную выше формулировку И. А. Мельчука). Те языковые средства, который

позволяют выражать значения внутри слова, являются морфологическими

средствами', те языковые значения, которые выражаются внутри слова,

являются морфологическими значениями.

В соответствии с этим противопоставлением, внутри морфологии иногда различают две самостоятельные области: морфемику (или «формальную» морфологию),

описывающую морфологические средства естественных языков и особенности

организации внешней стороны словоформ, и грамматику (точнее, грамматическую

семантику), описывающую морфологические значения, т.е. внутреннюю сторону

словоформ. Структура настоящей книги также в целом следует этому делению.

Термин морфемика (в близком к предлагаемому значении) вводится в работе

(Лопатин 1977]; ср. также [Лопатин/Улуханов 1980].

Наглядное представление о различных способах определения объекта и

задач морфологии может дать табл. 1, заимствованная нами (в слегка

модифицированном виде) из работы [Булыгина 1977: 22] (Т. В. Булыгина

сама, в свою очередь, использовала схему, предложенную французским

филологом Пьером Гйро около 40 лет назад).

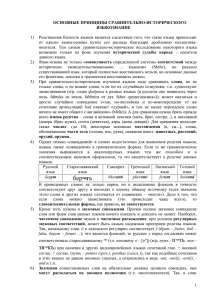

Таблица 1

Различные взгляды на объект морфологии

(«схема Гиро—Булыгиной»)

Формы

Значения

(1) Традиционная область (2) «Словесные» концепции

и

Слова и их части

Конструкции

(сочетания слов)

-^^^^^^^»^»^ш^

морфологии vs. традиционный

синтаксис

(3) «Формальные» концепции (4) Область синтаксической

морфологии vs. синтаксис

семантики

Как можно видеть из этой

таблицы, наиболее традиционное понимание морфологии ограничивало ее

объект «формами слов» (т. е. описанием того, из каких значимых частей

могут состоять словоформы данного языка и по каким правилам происходит

соединение этих частей в единое слово). Следует уточнить, что

традиционную морфологию интересовали даже не любые морфемы в

составе слова, а преимущественно грамматические; ее задачей, таким

образом, оказывалось лишь описание формальных механизмов

словоизменения («парадигм»). Описание словообразовательных механизмов

целиком относилось к ведению лексикологии; что касается значений

грамматических морфем, то и их описание из морфологии исключалось и

считалось задачей синтаксиса. Так, во многих традиционных

грамматических описаниях какого-либо языка еще совсем недавно

\в разделе «Синтаксис» можно было найти параграф, озаглавленный, например, «Употребление глагольных форм»: это «употребление» и было ге

переводе на современную терминологию) описанием морфологической

семантики словоизменительных глагольных показателей. А в конце XIX начале XX вв. подобный взгляд на «разделение труда» между синтаксисом и

морфологией был скорее правилом, чем исключением.

При этом, конечно, проблемы грамматической семантики оставались существенно менее разработанными. Асимметрия «формального» и «содержательного»

плана в традиционных (да и во многих современных) описаниях языков нередко

поражает: вполне типичной является ситуация, когда правилам образования

какой-нибудь «основы перфекта» посвящена не одна страница, тогда как значению тех же самых «перфектных» форм — всего лишь несколько невнятных

строчек. По мере возможности, мы постараемся исправить эту асимметрию, предложив (во второй части) максимально подробный обзор достижений современной

грамматической семантики.

В дальнейшем в лингвистической теории возобладало расширенное

понимание задач морфологии. Попытки расширения происходили в двух

направлениях: «формальном», от клетки (1) к клетке (3) нашей схемы, и

«словесном», от клетки (1) к клетке (2). При «формальном» понимании в

морфологию — в соответствии с буквальным значением этого термина —

включается все то, что имеет отношение к описанию «формы», будь то

форма слова или конструкции; тем самым морфология (полностью

оправдывая свое название) вторгается в традиционно синтаксическую

область. Такой взгляд, популярный в особенности в 20-30 гг., в период

резкой смены традиционной парадигмы (и защищавшийся самыми

разными исследователями от И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра до

О. Есперсена и В. Матезиуса), несмотря на его логичность, не получил

распространения в дальнейшем. В настоящее время преобладает, как мы

уже убедились, «словесный» подход, согласно которому к морфологии

имеет отношение все то, что выражается «внутри слова» (будь то содержательные или формальные аспекты его устройства). Именно этот подход

отражен в процитированном в начале определении И. А. Мельчука; он

был свойствен уже многим представителям европейского и американского

структурализма 30-40 гг. (В. Брёндаль, Л. Блумфилд и др.).

В отечественной русистике встречается и несколько иное понимание объекта

морфологии, согласно которому задача морфологии сводится к описанию словоизменения (как и при традиционном подходе), но, в отличие от традиционного

подхода, значения грамматических показателей также рассматриваются в рамках

морфологического (а не синтаксического) описания. Эта точка зрения последовательно проводится, например, в Академической грамматике русского языка

(ср. [Плотникова 1980]) или в очерке [Милославский 1989]. Представленный в

настоящей книге более широкий подход к морфологии (при котором в морфологию включается как словообразование, так и словоизменение) обусловлен

прежде всего ее типологической ориентацией. Не во всех языках существуют

словоизменительные морфемы; тем не менее, представляется естественным говорить

о морфологическом описании и применительно к таким языкам, в которых

имеются словообразовательные морфемы, но отсутствуют словоизменительные.

Число таких языков, как полагал еще Дж. Гринберг [!966: 138], значительно.

Кроме того, граница между словоизменением и словообразованием для целого

ряда языков далеко не так очевидна (см. подробнее Часть вторая, Га. 1), поэтому

включение в морфологию любых «внутрисловных» значений, независимо of их

грамматического статуса, представляется методологически более надежным.

В настоящей книге, как правило, не рассматриваются более специальные

задачи, связанные со словообразовательным анализом слов, т. е. с описанием

отношений, связывающих пары типа стрелять ~ стрелок или слушать ~ подслушивать (но см., впрочем, материал следующей главы, особенно раздел 1.2). Тем

самым, наше изложение ориентировано, скорее, на грамматический анализ слова (в

духе словаря [Зализняк 1977]), дополненный его морфемным анализом (в духе

словаря [Кузнецова/Ефремова 1986]), чем на чисто словообразовательный анализ (в

духе словаря [Тихонов 1985])4'.

Указанное понимание объекта морфологии опирается на некоторые

общепринятые в современной лингвистике (или, по крайней мере, разделяемые большим числом независимых друг от друга теорий языка)

представления об устройстве языка в целом, об уровнях языка и единицах

каждого уровня; ниже мы кратко воспроизведем эти представления в том

объеме, который необходим для анализа морфологической проблематики.

Проблемы морфологии во многом связаны с тем, как проводится граница

между морфемой и единицами меньшими, чем морфема, с одной стороны, и

между словоформой и единицами большими, чем словоформа, с другой

стороны. На этих проблемах мы также остановимся.

1.3. Морфологический уровень языка

Если понимать естественный язык как совокупность соответствий

между значением и звучанием, между «содержательной» («семантической») и «материальной» (акустической или графической) субстанцией

текстов, то следует признать, что соответствие это имеет сложный характер

и не может быть описано непосредственно. Количество потенциальных

текстов на любом естественном языке бесконечно (по крайней мере,

теоретически), но эти тексты состоят из конечного числа конструктивных

единиц; более того, сами эти конструктивные единицы во многих

случаях тоже оказываются неэлементарными и состоят из других, более

простых единиц. Такая особенность устройства языка обычно описывается в

терминах уровневой организации языка: совокупность единиц одного

' Отличие двух подходов наглядно проявляется в трактовке многих примеров. Так, в

словаре [Тихонов 1985] глагол приобрести описывается как префиксально производный от

(непроизводного) обрести, тогда как в словаре [Кузнецова/Ефремова 1986] у приобрести

выделяется два префикса: при- и об-. Подробнее о специфике словообразовательного

анализа см. [Винокур 1946, Земская 1973, Кубрякова 1974J и др.

\порядка сложности называется уровнем, а модель языка в целом (т. е. по(»ождение и понимание текстов) представляется как правила перехода С

одного уровня на другой, начиная от «низших» уровней (содержащих

элементы звуковой субстанции) к «высшим» уровням (состоящим из элементов смысловой субстанции) при анализе текста, и в обратном порядке

— при его синтезе. Единица каждого уровня, таким образом, состоит из

одной или (как правило) нескольких единиц более низкого уровня.

Принято выделять по крайней мере следующие четыре уровня: уровень фонем, или минимальных смыслоразлмнительных единиц; уровень

морфем, или минимальных значимых единиц; уровень словоформ, или

минимальных автономных единиц; уровень высказываний, или минимальных коммуникативных единиц; однако число уровней может быть и

большим и полностью зависит от конкретной модели языка, принимаемой

исследователем.

«Крайние» уровни будут интересовать нас в минимальной степени и

лишь постольку, поскольку нам необходимо будет очертить границы

морфологии, поэтому фонологическую и синтаксическую проблематику

мы подробно затрагивать не будем. Заметим лишь, что основное

отличие между объектами изучения фонологии и морфологии состоит в

том, что первая имеет дело с не-знаковыми, тогда как вторая — со

знаковыми единицами. Фонемы, несмотря на то, что они позволяют

различать знаки естественного языка, сами знаками не являются,

поскольку не имеют означаемого; коль скоро фонеме или сочетанию фонем

оказывается возможно приписать какое-либо значение, перед нами

оказывается двусторонняя единица, обладающая полноценным «планом

выражения» и «планом содержания» (если использовать терминологию Л.

Ельмслева5*): ср. различие между русской фонемой /а/ и союзом а,

между французской фонемой /о/ и словом еаи /о/ 'вода', и т. п. С другой

стороны, граница между объектами морфологии и синтаксиса гораздо

более условна, и возможность ее однозначного проведения сильно меняется

от языка к языку; именно поэтому морфологию и синтаксис часто

объединяют (под названием «грамматики») и на основании знаковой

природы их объектов противопоставляют фонологии.

Когда говорят о различии объектов морфологии и синтаксиса, то

обычно утверждают, что морфология описывает сочетания морфем в пределах словоформы, а синтаксис — сочетания словоформ в пределах предложения; таким образом, морфема — минимальная, а словоформа —

максимальная единица морфологического уровня. Но для чего нужно

вводить такое различие? Разве нельзя считать, что правила сочетания

морфем друг с другом в целом одинаковы, независимо от того, касаются

' В его же терминах можно говорить, что объектами морфологии являются не «фигуры»

(т.е. односторонние единицы), а «знаки» — как минимальные знаки, так и определенные их

комбинации; ср. [Ельмслев 1953: 300-305 и 305-318].

ли они отдельных морфем или их комплексов? Может быть, понятие

словоформы просто избыточно (или, по крайней мере, его значение

преувеличено)? Такие предложения в лингвистике, действительно, обсуждались, и некоторые основания для того, чтобы считать их истинными,

могут найтись. В лингвистике 50-60 гг. (особенно американской) модель

языка, в которой синтаксис начинался сразу же «после фонологии», была

какое-то время даже достаточно популярна. Тем не менее, существует

слишком много фактов, свидетельствующих о том, что в большинстве

языков мира (хотя, быть может, действительно и не во всех) существуют

словоформы как объекты с особыми свойствами; иначе говоря, сочетания морфем «внутри» словоформы и сочетания самих словоформ для

таких языков следует описывать с помощью разных правил и в разных

компонентах модели языка. Перечисление таких правил и является, в

сущности, теоретическим обоснованием особого статуса морфологии,

отличного от синтаксиса. Ниже мы кратко рассмотрим наиболее важные

аргументы этого рода, которые обеспечивают признание за словоформой ее

центрального места практически во всех современных морфологических

теориях.

§ 2. Понятие «слова» (словоформы) в морфологии:

словоформы, морфемы и клитики

2.1. Типичные словоформы и свойство автономности

В самом общем виде феномен словоформы можно охарактеризовать

как такой морфемный комплекс, между составными частями которого

существуют особенно тесные связи — на порядок более тесные, чем

между самими этими комплексами (т. е. между отдельными словоформами). Собственно говоря, словоформы в языке выделяются тем лучше,

чем более отчетливым является противопоставление таких «внутренних» и

«внешних» связей; когда степень связи между морфемными комплексами и

отдельными морфемами внутри них приблизительно одинакова, говорить

о словоформе как об особом объекте становится гораздо более

затруднительно.

Естественные языки образуют континуум, на одном полюсе которого

находятся языки без видимых различий «внутренних» и «внешних»

связей, а на другом — языки с очень отчетливым противопоставлением

тех и других. Языки первого типа иногда называют «несловесными»,

или «морфемными»6*, языки второго типа — «словесными». Для языков,

занимающих промежуточное положение (т. е. имеющих нежестко

6

' Термин «морфемные» применительно к таким языкам несколько менее удачен, поскольку предполагает, что наряду с ними существуют и «неморфемные» языки. Хотя

выделение морфем в особенно ярких представителях «словесного» типа, действительно, во

многих случаях сопряжено с теоретическими трудностями (подробнее об этом речь

связанные морфемные комплексы), иногда предлагается термин «псевдословесные» (ср. [Булыгина 1977: 113-114], со ссылкой на Ж. Марузо и

других французских индоевропеистов).

Анализ свойств типичных и нетипичных словоформ, как должно

быть ясно из сказанного ранее, опирается прежде всего на проблемы

членимости текстов на естественных языках. Наиболее крупная единица

членения текста, как известно, является высказыванием: это любой коммуникативно самодостаточный текст, возможный между двумя паузами7'.

Соответственно, в ходе членения текста выделяются минимальные высказывания, т. е. такие, которые не содержат в своем составе других

высказываний меньшего объема (конечно, минимальное высказывание

может быть, в свою очередь, морфологически неэлементарно, т.е. состоять,

например, из нескольких морфем, однако никакая из этих морфем сама

уже не должна быть способна функционировать как высказывание).

Способность образовывать (полные) высказывания (пусть даже минимальной длины) мы будем (вслед за И. А. Мельчуком) называть автономностью языковой единицы (более детальную и «техническую» формулировку этого свойства, с обсуждением многочисленных промежуточных и

трудных случаев, можно найти в [Мельчук 1997: 175-211]). Так, в русском

языке выражение (1) бесспорно обладает автономностью:

(1) Извольте выйти вон!

Автономностью обладают и следующие меньшие единицы, входящие в

состав (1): изволь, извольте, извольте выйти, выйти вон, вон и т. п. Для

морфологии особый интерес, естественно, представляют не вообще любые

автономные единицы, а лишь минимальные автономные единицы,

называемые обычно словоформами. В составе (1) имеются четыре таких

единицы: это изволь, извольте, выйти и вон.

Словоформа противопоставляется, с одной стороны, сочетанию словоформ (ср. извольте выйти) и, с другой стороны, значимой, но неавтономной части словоформы — морфеме (ср. -те в извольте, вы-в

выйти и т. п.). Тем самым, в общем случае словоформы являются

пойдет в § 3), тем не менее, морфема, в отличие от словоформы, является универсальным

понятием; морфемы бесспорно существуют в любом языке, тогда как про словоформы это по

крайней мере нельзя утверждать с той же степенью категоричности.

' «Полное высказывание есть любой фрагмент речи, который способен фигурировать в

нормальных обстоятельствах между двумя абсолютными паузами. Это может быть полная

фраза, словосочетание или словоформа» [Мельчук 1997: 85|.

Конечно, оговорка «в нормальных обстоятельствах» существенно ослабляет эффективность данного определения, но все же не вовсе исключает возможность его использовать.

Имеется в виду прежде всего то, что при членении текста на высказывания обычно не учитываются некоторые особые классы «металингвистических» высказываний, когорые могут

•уравнивать в правах» словоформы и аффиксы. Это переспросы, уточнения, поправки и

т. п., где предметом рефлексии говорящего оказывается как раз внутренняя структура

слова. Ср. вполне возможный в русском языке диалог: — Вас обсудили? — Не об-, а о- (такие

явления отмечены, в частности, в (Земская 1973: 458 el passim; Земская (ред.) 1983] и др.).

морфологически неэлементарными, хотя, разумеется, существуют и одноморфемные словоформы (как, например, вон).

Данное противопоставление было достаточно эксплицитно введено еще в

30-е гг. XX столетия в рамках дескриптивистской теории; ср., в частности,

такие ключевые понятия концепции Л. Блумфилда (одного из лидеров этого направления), как «свободная форма» (= «автономная единица») и «минимальная

свободная форма» (и «словоформа»); см. [Блумфилд 1968: 165 и след., 187 и след.].

Ср. также понятие «фразовое слово», используемое в [Яхонтов 1982].

Положение, однако, осложняется тем, что между прототипической

автономной словоформой и прототипической неавтономной морфемой

имеется целый ряд промежуточных случаев, между которыми достаточно

трудно (если не вовсе невозможно) провести жесткую границу. Такое положение вообще достаточно типично для естественного языка, объекты

которого имеют «размытую» природу, т. е. состоят из «центра» с ярко

выраженными свойствами и «периферии», элементы которой лишь в той

или иной степени приближаются по своим свойствам к «центру»; как

правило, и сама граница между центром' и периферией является скользящей, условной. Однако континуум словоформа — морфема оказывается

особенно трудным для анализа даже на фоне других явлений «размытой»

природы. Существуют обширные классы объектов, которые не обладают ни

свойством типичных морфем, ни свойством типичных словоформ. В

естественных языках «словесного» типа (о которых говорилось выше)

таких объектов существенно меньше, и поэтому граница между словоформой и морфемой выглядит в таких языках более осязаемой; однако в

общем случае данная граница вряд ли может быть однозначным образом

проведена. Диахронически этот факт объясняется тем, что многие словоформы естественного языка имеют тенденцию к постепенной утрате

автономности (этот процесс обычно называется «грамматикализацией» и

будет рассмотрен ниже в разделе 2.4); разумеется, утрата автономности не

может происходить внезапно, а «растягивается» на много этапов (и в

истории конкретного языка обычно занимает длительное время — по

крайней мере, несколько столетий). Исследователь может столкнуться с

изучаемым феноменом в период его нахождения на одном из полюсов

континуума (и в этом случае описательное решение принимается без

;

труда), но может столкнуться, например, и в тот «несчастливый» момент,

когда объект уже утратил большинство характерных свойств словоформы,

но еще не приобрел большинство характерных свойств морфемы; и в

этом последнем случае всякое описательное решение будет выглядеть

несколько насильственным.

2-2. Другие свойства словоформ

Некоторые свойства «типичных» и «нетипичных» словоформ можно

рассмотреть с помощью русского примера (2):

(2) Ну не отказываться же нам!

Пример (2) представляет собой бесспорное высказывание, в составе

которого выделяются по крайней мере две бесспорные словоформы (т. е.

минимальные автономные единицы): отказывать и нам. Каков статус

того «остатка», который возникает после удаления из (2) этих

бесспорных словоформ, т.е. единиц ну, не, же и -ся?

Прежде всего, отметим, что ни одна из этих единиц не является

автономной в том смысле, в котором это было определено выше: ни одна из

них не может в естественных коммуникативных ситуациях образовывать

полное высказывание. Однако само по себе отсутствие автономности не

уравнивает эти единицы друг с другом автоматически. Для морфологической

теории оказывается существенным, что эти единицы отличаются друг от

друга (иногда — весьма отчетливо, иногда нет) по целому ряду других

свойств, причем свойств, связанных не с их значением или особенностями

формального устройства, а с тем, что можно было бы назвать

особенностями их поведения в составе линейной текстовой цепочки или,

иначе, их линейно-синтагматическими свойствами.

В общем случае верно, что чем большей линейно-синтагматической

свободой внутри текстовой цепочки обладает морфологическая единица,

тем ближе она по своим свойствам к автономной словоформе. Важнейшим

из линейно-синтагматических свойств является отделимость (ср.

[Кузнецов 1964; Яхонтов 1982: 18-20; Мельчук 1997: 161 и след.]). Те

единицы, которые обладают этим свойством, вполне могут претендовать на

то, чтобы также называться словоформами (по крайней мере, они гораздо

ближе к словоформам, чем к морфемам; И. А. Мельчук предлагает для таких

единиц термин «слабо автономные словоформы»).

Свойство отделимости формулируется следующим образом: единица А

считается отделимой (от словоформы W), если существует такой контекст,

в котором между А и W допустимо поместить по крайней мере одну

бесспорную (т.е. автономную) словоформу8*.

Если вновь обратиться к примеру (2), то из неавтономных единиц,

остающихся в (2) после выделения автономных, свойством отделимости

явным образом обладает ну (в этом читатель легко может убедиться

самостоятельно). Напротив, русское -ся никакой отделимостью столь же

очевидно не обладает: последовательности типа ^отказывать нам ся или

*ся нам отказывать в современном русском языке невозможны (в отличие

от всех западных и южных славянских языков, в которых единица,

соответствующая русскому -ся, действительно является отделимой, хотя,

конечно, и не автономной; аналогичным было положение и в

древнерусском языке). Линейно-синтагматические свойства единиц же и

не (не столь «прозрачные») будут рассмотрены несколько позже,

' Разумеется, семантические и синтаксические отношения между А и W должны при

этом остаться неизменными (ср., в частности, ниже анализ русского не).

а пока мы хотели бы изложить некоторые дополнительные соображения,

касающиеся отделимости.

Почему свойство отделимости должно, с нашей точки зрения, считаться менее значимым для определения статуса словоформы, чем свойство

автономности? Те лингвисты, которые уравнивают эти два свойства в

правах, исходят из того, что во многих языках мира существуют целые

обширные синтаксические классы единиц, не способных к автономному употреблению, но интуитивно воспринимаемых как «настоящие»

словоформы. Таковы, например, личные глагольные формы в тех случаях,

когда они не способны употребляться изолированно, а обязательно

требуют одновременного употребления лично-числовых и/или видо-временных показателей в составе того же предложения — как это, в частности, имеет место во французском языке, где появление глагольной

формы типа patient (в отличие от ее русского морфологического эквивалента говорят) в качестве минимального высказывания практически

исключено: для образования последнего к глагольной форме необходимо

добавить эксплицитное обозначение подлежащего (например, elles parlent 'они [женщины] говорят' или les gens parlent 'люди говорят' и т. п.).

При этом личные глагольные формы во французском языке обладают

безусловной отделимостью, так как между подлежащим и сказуемым

могут быть помещены обширные классы автономных единиц — вплоть до

целых вводных предложений. Близкие свойства имеются у глагольных

форм полинезийских языков (в которых такими обязательными

спутниками глагола в предложении оказываются также видо-временные и

модальные показатели). Точно так же, в русском языке все падежные

формы существительных обладают автономностью за исключением формы

предложного падежа: минимальной автономной единицей является в руке,

но не в и не руке сами по себе; между тем, отделимость у компонентов

таких сочетаний очень высокая.

Конечно, единицы типа/wr/enr (или типадукепрЕДл) по своим свойствам очень близки к автономным словоформам, и на шкале линейносинтагматической свободы занимают непосредственно следующее за ними

место. Тем не менее, существенно подчеркнуть, что эта близость все же не

является полным тождеством свойств (не случайно, например, в

романистике до сих пор продолжаются дискуссии о морфологическом

статусе отделимых французских приглагольных местоимений, а наличие

разногласий по поводу статуса некоторой языковой единицы — во многих

случаях лучший показатель ее «непрототипического» характера). Кроме

того, при использовании критерия отделимости крайне существенную

роль играет и количественный фактор; иными словами, следует различать

единицы, отделимые от автономных словоформ большим (тем более

неограниченным) количеством других автономных комплексов (как это и

имеет место в случае французских личных глаголов), и единицы, отде-

лимые лишь ограниченным количеством автономных комплексов. Так, во

французском языке предглагольный показатель отрицания (частица пе)

может быть отделен от глагольной формы, которая в большинстве контекстов за ним непосредственно следует, лишь ограниченным числом

наречий типаудатш 'никогда' (ср. pour nejamais laisser... 'чтобы никогда не

оставлять...1 и т.п.), и к тому же не во всех случаях. Тем самым, линейносинтагматическая свобода французского пе существенно ниже, чем у

французских приглагольных местоимений (и тем более самих личных

глагольных форм), но все же от связанных морфем на соответствующей

шкале этот показатель еще достаточно далек (см. более подробное

обсуждение в [Мельчук 1997: 164-165]).

Следующий класс случаев образуют такие единицы, которые хотя и

являются отделимыми от автономных словоформ, однако их отделимость

обеспечивается не другими автономными словоформами данного языка, а

всего лишь их неполноценными аналогами, т. е. отделимыми, но

неавтономными единицами. Так, русская единица друг друга (выступающая

в качестве аналитического показателя глагольного реципрока, о котором

см. Часть вторая, Гл. 3, 4.3), хотя и состоит орфографически из двух

словоформ, в действительности не допускает никаких вставных элементов

между ними, кроме предлогов {друг с другом, друг перед другом, друг

навстречу другу или навстречу друг другу и т. п.). Предлоги автономными

единицами в русском языке не являются, поэтому и степень линейносинтагматической самостоятельности единицы друг в составе друг друга

сравнительно невелика (хотя, конечно, больше, чем, скажем, у

морфемы -ся). Сходные свойства обнаруживают также русские

неопределенные местоимения с кое- (типа кое-кто) и отрицательные местоимения с ни- (типа никто, никакой): между кое (resp., ни) и основой

местоимения, также как и в случае с друг друга, могут быть вставлены

только предлоги (ср. кое с кем, ни у кого), причем это единственно

возможный порядок расположения предлога (ср. *с кое-кем, *у никого), но

— в отличие от предыдущего случая! — предлоги отнюдь не любые (ср.

навстречу кое-кому, но не 'кое навстречу кому). Все три единицы

являются, таким образом, слабоотделимыми, но самостоятельность

компонентов кое- и ни- несколько меньше, чем самостоятельность компонента друг (что в данном случае отражается и в факте его раздельного

написания)9),

' Впрочем, русская орфография в таких случаях не всегда последовательна: например,

слитное написание пол (ср. полстакана в отличие от пол столовой ложки) противоречит достаточно высокой линейно-синтагматической самостоятельности этой единицы. Ср. также

[Зализняк 1967: 78, 97, 99), где обосновывается отнесение элемента пол 'половина' к именам с

дефектной парадигмой в составе так называемого «несогласуемо-бесчислового» грамматического разряда {наряду с такими словами, как, например, пять или сто). Интересно, что в

тот же грамматический разряд попадают слова никто и друг друга, одинаково трактуемые А. А.

Зализняком как «разорванные словоформы» |там же: 53).

Рассмотрим, наконец, в качестве несколько менее тривиального примера весьма любопытные сочетания современного русского разговорного

языка, состоящие из отчества и личного имени в особой «редуцированной» форме (типа Марь Иванна или Сан Семеныч10*). На первый взгляд

кажется, что они эквивалентны обычным полным формам типа Мария

Ивановна (которые, как нетрудно убедиться, состоят из двух автономных

словоформ). Однако это не так: первый компонент редуцированных

сочетаний не способен к автономному употреблению (в качестве ответа на

вопрос Кто пришел? невозможно сказать * Марь или "Сан — только

Мария или Александр). Обладают ли эти единицы вообще какой-либо

линейно-синтагматической свободой? «Нормальная» отделимость им не

свойственна: выражения типа

(3) 1А Марь, поди, Иванна теперь уж дома

вряд ли могут быть сочтены допустимыми. Однако единицы типа -то или

же (сами неавтономные и практически не отделимые) все же, по-видимому,

могут быть вставлены между «редуцированным» именем и отчеством:

(4) А Марь-то Иванна теперь уж, поди, дома выглядит по

крайней мере намного более приемлемым, чем (3).

У образований данного типа есть еще одно интересное морфологическое

свойство, сближающее их с сочетаниями типа плащ-палатка (последние в современном русском языке получают все большее распространение и обычно трактуются

в грамматиках как сложные слова) и состоящее в том, что при склонении

падежные окончания принимает только второй компонент: Марь Иввнны, Марь

Иванноп и т. п. Это свойство (наличие «общих» словоизменительных морфем),

называемое, вслед за А. И.Смирницким [1952; 1956: 33-35], цельнооформленностью (у И. А. Мельчука ему соответствует термин «морфологическая связность»),

часто используется для доказательства неавтономности соответствующих единиц

(ср., например, [Молошная 1973], где анализируется материал не только русского, но и других славянских языков). Действительно, типичные словоформы во

флективных языках обычно обладают морфологической связностью, а сочетания словоформ — нет; характерна, например, пара иван-чай [словоформа] "Иван-царевич [словосочетание, обе части которого склоняются], приведенная в

работе [Касевич J988: 163-165]. Однако в общем случае это свойство не является

ни необходимым, ни достаточным для решения проблемы «словоформа или

сочетание словоформ»: с одной стороны, бесспорные словоформы могут

характеризоваться так называемой групповой флексией (см. ниже, раздел 2.4); с

другой стороны, в принципе могут существовать и морфологически не связные

(«раздельнооформленные») словоформы: ср. русские числительные типа шестьдесят с их парадоксальным «двойным склонением» (единица -десят- не является ни

отделимой, ни, тем более, автономной) или французские существительные типа

monsieur /nwsje/, мн. число messieurs /mesjo*/ с «двойной плюрализацией»

' Вот список наиболее частотных вариантов: Марь; Михая, Пая, Пет, Сан; на это явление

обращалось внимание в исследованиях по русской разговорной речи (но, главным образом, с

фонетической точки зрения, ср. [Земская (ред.) 1973: 116-119]).

[Гак 1990; Мельчук 1997: 186-187]. Как единые словоформы следует, по всей видимости, трактовать и такие раздельнооформленные комплексы в русском языке,

как штучки-дрючки, шуры-муры, фигли-мигли или темным-темно, пьяным-пьяны

(равно как и многие другие случаи словесной редупликации в языках мира).

Таким образом, мы убеждаемся, что применение критерия отделимости далеко не во всех случаях приводит к ясным и однозначным

результатам; скорее, «испытывая» языковые единицы на отделимость,

мы лишь получаем возможность упорядочить их друг относительно друга на

шкале линейно-синтагматической свободы.

Отделимость, однако, не является единственным линейно-синтагматическим свойством, влияющим на степень автономности языковой

единицы. Обратимся еще раз к нашему примеру (2). В числе единиц,

обладающих промежуточным статусом, находятся же и не (традиционно

трактуемые как «частицы»). Каково их положение на шкале линейносинтагматической свободы?

Результат, получаемый для обеих «частиц» по уже известным нам тестам, оказывается отрицательным: никакие другие единицы, даже с самой

слабой автономностью, вставить между же (или не) и связанной с ними

словоформой не удается. Однако и в этом случае линейно-синтагматические свойства двух названных «частиц» оказываются не вполне тождественными. По сравнению с не, же обнаруживает, так сказать, на одну

степень свободы больше. Действительно, хотя эта частица и не отделима от

предшествующей словоформы, она может присоединяться прозаичным

словоформам в предложении (разумеется, сохраняя при этом семантическую связь всегда с одной и той же — как правило, предикатной —

словоформой). Ср. (5а-с):

(5) а) <Да, но>мы же не отказались и от этого предложения!

b) <Да, но> не отказались же мы и от этого предложения!

c) <Да, но> и от этого же предложения мы не отказались!

Такое свойство называется переставимостью, или переместимостью

(ср. [Яхонтов 1982: 22 и Мельчук 1997: 166-171])м). Переместимые (но

не отделимые) единицы находятся еще ближе к морфемам; однако

между ними и полностью несамостоятельными морфемами возможен еще

по крайней мере один промежуточный класс. Именно этот класс

представляет русская частица не, которая не является ни отделимой, ни

переместимой: не всегда связана именно с той словоформой, к которой

примыкает непосредственно. Так, не очень большой является от"' И. А. Мельчук предлагает терминологически разграничить два разных линейно-синтагматических свойства в составе переместимости: перестаеимость единицы (т. е. ее способность занимать как левую, так и правую позицию при той же самой словоформе) и

переносимость единицы (т. е. ее способность линейно примыкать то к одной, то к другой

словоформе в тексте). Переставимость в смысле И. А. Мельчука имеет меньшее значение

для определения «словесного» статуса языковой единицы и используется существенно реже.

рицанием не свойства ('большой'), а высокой степени его проявления

('очень'); не сразу пришел является отрицанием не факта прихода, а того,

что приход имел место сразу (ср. очень небольшой, сразу не пришел) и т.д.,

и т. п. Все это, вообще говоря, заставляет считать не (префиксальной)

морфемой, а не отдельной словоформой 12). Однако у не все-таки есть одно

свойство, которое отличает ее от других (типичных) морфем русского

языка: не обладая ни в какой степени линейно-синтагматической

самостоятельностью, не обладает более высокой дистрибутивной

самостоятельностью, т. е. она может присоединяться практически к любым

словоформам (субстантивным, глагольным, адвербиальным и даже

предложным). Для сравнения заметим, что и самые продуктивные морфемы

русского языка даже внутри одного дистрибутивного класса могут

присоединяться не абсолютно ко всем основам. В связи с этим можно

говорить о «транскатегориальном» характере не. Сама по себе транскатегориальность, по-видимому, не является универсальным отличительным

свойством словоформ (это зависит от морфологического типа языка, ср.

ниже, 2.4); но верно и то, что для русского языка транскатегориальные

морфемы не характерны, и если мы согласимся считать не префиксом (а,

например, вопросительное ли суффиксом), то это будут префиксы и

суффиксы с особыми свойствами. Многие исследователи безоговорочно

причисляют транскатегориальность к свойствам словоформ, а не морфем (в

том числе и И. А. Мельчук, постулирующий особый критерий

«дистрибутивной вариативности»), но в любом случае следует согласиться

с тем, что это критерий наиболее слабый по сравнению с другими линейносинтагматическими критериями.

Есть, наконец, еще целый ряд свойств, которые часто встречаются у

словоформ (или у морфем), но которые в общем случае не могут служить

критериями для отличения первых от вторых, поскольку число опровергающих примеров слишком велико. Мы кратко рассмотрим два таких

свойства, наиболее часто упоминаемых в лингвистических работах; мы

будем называть их «принцип возрастающей грамматичности» и «принцип

идиоматичности». Оба они так или иначе касаются значения морфем (или

морфемных комплексов), что, как было отмечено в самом начале этого

параграфа, не должно приниматься во внимание при обсуждении линейносинтагматического поведения языковых единиц.

(О Первое из этих свойств касается взаимного расположения разных

морфем в словоформе и опирается на противопоставление словообразовательных и словоизменительных показателей, которое будет введено

позднее (см. Часть вторая, Гл. 1), а также на понятия корня и аффикса (о

которых см. Га. 3); пока же для обсуждения интересующей нас проблематики нам будет достаточно самого общего интуитивного представления

'Ср.:««е, <...> по-видимому, следует рассматривать как часть того слова, перед которым

она стоит» (Яхонтов 1982: 22].

о том, что это такое. Многими лингвистами отмечалось, что в словоформе

словообразовательные аффиксы располагаются ближе к корню, чем

словоизменительные (ср., например, [Блумфилд 1968: 240-243); это же

утверждение положено в основу известной 28-ой универсалии Дж. Гринберга, см. [Гринберг 1966]; ср. также [Bybee 1985]). Следствием этого

принципа могла бы быть возможность провести границу между двумя

словоформами после последней словоизменительной морфемы, которая в

этом случае выступала бы в качестве своего рода пограничного сигнала

(подобного тем, которые в некоторых языках фонологически маркируют

конец словоформы); ср. в связи с этим «критерий граничных морф», обсуждаемый в [Яхонтов 1982]. К сожалению, указанный принцип слишком

часто нарушается в естественных языках (хотя, конечно, соблюдается все же

во много раз чаше), и в общем случае им руководствоваться нельзя. К

наиболее известным опровергающим примерам относятся показатели типа

русского -ся (будучи словообразовательным суффиксом, он помещается

после лично-числовых окончаний глагола и даже после падежно-числовых

окончаний причастий), а также русские суффиксы неопределенных

местоимений типа -то или -либо, которые помещаются после окончаний

рода, числа и падежа13'. (С другой стороны, следует помнить, что критерий

граничных морф не действует и для раздельнооформленных словоформ типа

шестьюдесятью.)

(и) Свойство идиоматичности характеризует отношение значения

словоформы к значению составляющих ее морфем: как известно, далеко не

во всех случаях значение целого равно простой сумме значений частей. На

основании этого противопоставляются «аддитивные» и «идиоматичные»

комплексы; значение последних непосредственно не выводимо из

значений их компонентов. Принято считать, что словоизменительные

показатели практически всегда аддитивны, тогда как словообразовательные — в очень многих случаях идиоматичны (ср. семантику таких

типичных русских производных, как ночник RJ 'небольшая лампа, используемая во время ночного сна' и дневник и 'тетрадь для записи ежедневной

деятельности'); соответственно, «средняя» словоформа (содержащая как

словоизменительные, так и словообразовательные аффиксы) имеет

тенденцию образовывать идиоматичный комплекс, тогда как от сочетания

словоформ ожидается отсутствие идиоматичности, т. е. аддитивность (И. А.

Мельчук говорит в связи с этим о большей «семантической связности»

словоформы141). Но даже из сказанного только что следует, что

идиоматичность, во-первых, очень слабо связана со словоизменением

13

) Аналогично ведут себя и латинские местоименные словообразовательные суффиксы

типа -quam (в quisquam 'кто-то') или -dem (в idem 'тот же самый'). Разнообразные примеры

нарушения принципа возрастающей грамматичное™ приводятся в [Мельчук 1997: 280-281].

14

' «При прочих равных условиях мы склонны к трактовке семантически идиоматичных

сложных знаков скорее как словоформ» (Мельчук 1997: 199].

(а для многих языков это более важный источник неавтономных единиц,

чем словообразование), а, во-вторых, существование идиоматичных сочетаний словоформ (типа водить за нос или не все дома) при решении этой

проблемы никак не может игнорироваться. Таким образом, на принцип

идиоматичности также нельзя непосредственно опираться при выделении

словоформ данного языка.

Итак, мы приходим к выводу, что понятию словоформы может

быть лучше дать количественное определение, апеллирующее не просто к

линейно-синтагматической самостоятельности, но к самостоятельности в

достаточно высокой степени (о факторах, обуславливающих эту самостоятельность, подробно говорилось выше). В общем случае, словоформу

можно определить (слегка модифицируя формулировку, данную в самом

начале настоящего параграфа) как минимальный достаточно автономный

комплекс, состоящий из достаточно жестко связанных между собой морфем. Чем выше разрыв по степени линейно-синтагматической свободы

между сочетаниями словоформ, с одной стороны, и сочетаниями морфем

внутри словоформы, с другой стороны, тем более четко очерченным

оказывается класс словоформ в данном языке; именно такие объекты и

подпадают в первую очередь под наивное понятие «слова».

2.3. Клитики

Из сказанного выше следует прежде всего то, что противопоставление

«словоформа» ~ «морфема» для универсальной морфологической

типологии является слишком приблизительным: необходим еще по крайней

мере один промежуточный класс единиц, которые можно было бы

рассматривать как переходные феномены, располагающиеся на шкале линейно-синтагматической свободы примерно посередине между двумя ее

крайними точками. Единицами такого рода являются, например, русские ну

или же, свойства которых мы рассматривали: они менее автономны,

чем словоформы, но существенно более автономны, чем морфемы.

Общепринятым для этого класса «неполноценных» слов в морфологии

является термин клитики (< греч. klmo 'прислоняться, опираться'),