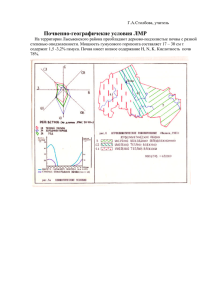

ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА» Кафедра агрохимии, почвоведения и защиты растений Курсовая работа ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ на тему: «Характеристика почв СПК «Волга» Костромского района Костромской области и их агрономическая оценка» Выполнила: студентка 2 курса Вяльшина Ю.Р. Руководитель: Кострома 2006 2 Оглавление Введение 3 1.Основные сведения о хозяйстве 4 2.Характеристика почвенного покрова СПК «Волга» 8 2.1.Природные условия хозяйства 8 2.2.Почвы хозяйства, особенности эрозионного состояния земель и подзолообразовательного процесса на его территории 10 3.Морфологические особенности и агрономическая оценка почвенных разновидностей 12 3.1.Дерново-сильноподзолистые супесчаные на водно-ледниковых песках 12 3.2.Дерново-глеевые среднесуглинистые на водно-ледниковых песках 14 3.3.Торфяно-перегнойные низинные на глубоких торфах 4.Расчет индексов и коэффициентов горизонтов разрезов 2, 94, 55 окультуренности 15 пахотных 16 5.Рекомендации по использованию почв при возделывании рапса озимого, льна-долгунца, клевера и тимофеевки 24 6.Характеристика структуры почвенного покрова, мероприятий по окультуриванию и стоимости (в ценах 1998г.) по видам сельхозугодий земельного участка № 1 33 7.Расчет кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий при следующих показателях хозяйств: Бi = 57, Иti = 1,25 и расстояние грузоперевозок составляет 5 км 35 8.Охрана почв 37 9.Выводы 39 Использованная литература 42 3 Введение Целью курсового проекта является закрепление и систематизирование знаний по курсу «Почвоведение», приобретение навыков работы с материалами почвенных и агрохимических обследований и разработка мероприятий по рациональному использованию почв и оценки земель сельскохозяйственного назначения. Выполняя работу по охарактеризовать хозяйство курсовому проекту необходимо СПК «Волга» подробно Костромского района Костромской области со всеми его характеристиками, особенностями, позитивными и негативными факторами, действующими на территории хозяйства. Основные этапы, которые будут представлены в курсовой работе в виде глав указаны в оглавлении. На основании полученных в результате определенного рода исследований широкого спектра данных можно будет сделать свойственные выводы и использовать их для целей более эффективного ведения сельскохозяйственного производства и агрономической практике как в исследуемом хозяйстве, так и других сельскохозяйственных предприятиях. 4 Глава 1 Основные сведения о хозяйстве СПК «Волга» СПК «Волга» находится в Костромском районе Костромской области. На территории хозяйства расположено четыре населенных пункта. Центральная усадьба п. Большое Безгачево находится в 15 км от областного центра - г. Костромы. Связь в региональным центром осуществляется по автодороге с асфальтовым покрытием. Кроме этого, дорожная сеть состоит из проселочных и полевых дорог. Основная специализация хозяйства – выращивание сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. Кроме этого в хозяйстве есть мясомолочное производство. Всего в организации заняты 31 человек, в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном производстве – 30 человек. Из них: постоянные рабочие – 25 человек; трактористы-машинисты – 5 человек; скотники – 5 человек; служащие – 5 человек, в том числе 3 руководителя, 1 специалист. Работники заняты в подсобных промышленных производствах и промыслах. Сведения о подразделении угодий в СПК «Волга» описаны в таблице № 1. Среди сенокосов в хозяйстве преобладают суходольные и заболоченные. Большая часть пригодна к механизированной обработке. Пастбища как заболоченные, так и суходольные. Пашни встречаются переувлажненные. Механический состав почвы состоит из среднесуглинистых, легкосуглинистых, супесчаных и без определенного механического состава. Структура посевных площадей на год обследования и урожайность сельскохозяйственных культур приведены в таблице № 2. СПК «Волга» имеет 355 га посевных площадей. Из них: - под зерновыми и зернобобовыми – 195 га; - под яровыми зерновыми – 185 га; - под озимыми зерновыми 10 га; - под картофелем – 11 га; 5 6 7 - под однолетними травами под зеленую массу – 27 га; - под многолетними травами на сено – 100 га; - под многолетними травами на зеленую массу – 22 га. Кроме пахотной земли в хозяйстве имеется еще 27 га естественных сенокосов. Урожайность в хозяйстве за период 1985 – 1987 г.г. составила: - зерновых и зернобобовых – 21,6 ц/га; - озимых – 29,8 ц/га; - яровых зерновых – 21,2 ц/га; - картофеля – 186,7 ц/га. По всем культурам урожайность в совхозе «Волга» уступает передовому хозяйству им «50-летия СССР». Наибольшее отставание по урожайности наблюдается по зерновым культурам. В передовом колхозе собирают зерновых с 1 га в 1,5 – 2 раза больше. За период между обследованиями и корректировкой урожайности по культурам возросла. Высокая урожайность сельскохозяйственных культур в данном хозяйстве зависит от систематического внесения удобрений, известкования почв, хорошей соблюдения организации производственных агротехнических приемов процессов, при строгого возделывании сельскохозяйственных растений. О количестве вносимых удобрений свидетельствует таблица № 3 Следует отметить, что содержание подвижных элементов питания в почвах должно быть сбалансированным. В системе земледелия потребность в органических удобрениях в данном хозяйстве определена на основании расчета баланса гумуса. Для достижения бездефицитного баланса гумуса при намеченной структуре посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур требуется ежегодно вносить в среднем 19500 тонн органических удобрений, что составляет 14,4 т/га. 8 Для удовлетворения потребности в органических удобрениях в СПК «Волга» имеется возможность накопить 10 тыс. тонн навоза. На территории хозяйства имеются торфяные месторождения. Глава 2 Характеристика почвенного покрова СПК «Волга» 2.1. Природные условия хозяйства Основную часть территории хозяйства занимает холмистая равнина морены Московского отделения. Рельеф равнины полого-холмистый, характеризуется общей сглаженностью, мягкостью форм. Склоны в основном длинные, пологие. Нижняя часть склонов наиболее выположена. По равнинным участкам и пологим склонам формируется преимущественно дерново-подзолистые почвы. В межхолмовых понижениях и ложбинных стока формируются оглееные почвы. Почвообразующие породы представлены водно-ледниковыми отложениями. Почвообразующая и подстилающая породы являются минеральной основой для почвы. Они определяют механический и агрегатный состав почвы, от которого зависят водный и тепловой режимы, влияющие на условия произрастания растений. Кроме того, почвообразующие породы влияют на ход химических процессов, протекающих в них. В качестве почвообразующей породы выделены водно-ледниковые пески (колебание по механическому составу от песков до супесей), обозначены на карте «В». Водно-ледниковые пески имеют слоистое сложение, мелко-зернистые, рыхлые, желто-белого или белого цвета. Согласно данным механического состава почв, во фракционном составе водно-ледниковых песков преобладают фракции мелкого песка и крупной пыли. По данным химического анализа, приведенным в таблице № 4, водно- 9 10 ледниковые пески имеют сильнокислую реакцию среды, низкую емкость поглощения, среднюю степень насыщенности почв основаниями. Вследствие преобладающих фракций мелкого песка, водно-ледниковые пески обладают очень хорошей водопроницаемостью, чем и объясняется ранее просыхание почв, формирующихся на них. (В-Вс) Водно-ледниковые суглинки имеют бурый цвет. Они уплотнены, пористы, комковато-глыбистой структуры. Во фракционном составе преобладают фракции мелкого песка, крупной пыли и ила. Вследствие этого порода обладает небольшой водопроницаемостью и значительной водоудерживающей способностью. Водно-ледниковые суглинки имеют сильнокислую реакцию среды, высокую емкость поглощения и высокую степень насыщенности почвы основаниями. 2.2. Почвы хозяйства и особенности проявления глееобразования и дернового процесса в условиях хозяйства На территории хозяйства дерново-сильноподзолистые дерново-сильноподзолистые сильноподзолистые находятся дерново-сильноподзолистые, профильно-слабоглееватые эрозионноопасные профильно-глеевые, супесчаные суглинчатые, дерново-подзолистые дерновоглеевые супесчаные, дерново-глеевые среднесуглинистые и торфянисто-дерновоглеевые, а также несельскохозяйственного использования почвы. Дадим краткую характеристику этих почв. Дерново-сильноподзолистые, дерново-сильноподзолистые профильнослабоглееватые супесчаные почвы формируются на хорошо дренированных плоских равнинных участках, очень пологих и пологих склонах. Площадь почв составляет 233 га, в том числе под пашней – 211 га, под сенокосами – 3 га, под пастбищами – 19 га. Мощность пахотного горизонта в среднем 30 см с колебаниями в пределах 25 – 36 см. Почвы имеют низкое и среднее содержание гумуса, слабокислую и близкую к нейтральной реакции среды. 11 Содержание подвижного фосфора и обменного калия в основном среднее. Основными мероприятиями по окультуриванию таких почв является известкование и систематическое внесение органических и минеральных удобрений. Дерново-сильноподзолистые эрозионноопасные супесчаные почвы формируются на пологих склонах. Занимаемая площадь составляет 82 га, из них под пашней – 78 га, под сенокосами – 1 га, под пастбищами – 2 га. Мощность пахотного горизонта в среднем 30 см. Агрохимический показатели такие же как и у выше описанных почв. Агротехника таких почв должна быть направлена на предотвращение поверхностного стока и эрозии путем увеличения водопроницаемости почвы, создание противоэрозионного рельефа. Дерново-сильноподзолистые профильно-глееватые супесчаные почвы формируются по ложбинообразным понижениям. Почвы занимают площадь 79 га, в том числе: пашня – 63 га, сенокосы – 3 га, пастбища – 13 га. Эти почвы можно использовать под сенокосы. При использовании участков глееватых почв под пашню и пастбища на них должно быть проведено осушение. Необходимо внесение органических удобрений. Дерново-подзолистые глеевые супесчаные, дерново-глеевые среднесуглинистые и торфянисто дерново-глеевые формируются по плоским и ложбинообразным понижениям водораздела. Распространены по всей территории хозяйства. Занимаемая площадь 12 га: 1 га - пашня, 8 га – сенокосы, 3 га – пастбища. Почвы имеют высокое содержание гумуса, высокие величины емкости поглощения и степени насыщенности основаниями, слабо обеспечены подвижным фосфором и обменным калием. Земли несельскохозяйственного использования. К ним относятся все дерново-подзолистые, дерново-глеевые, болотные почвы, находящиеся под несельскохозяйственными угодьями (лесами, болотами, кустарниками, дорогами). Площадь таких почв составляет 121 га, в том числе: леса – 34 га, кустарники – 3 га, болота – 2 га,, прочее – 83 га. 12 Глава 3 Морфологические особенности и агрономическая оценка почвенных разновидностей 3.1. Дерново-сильноподзолистые супесчаные на водно-ледниковых песках У д Пз В Схема дерново-сильноподзолистого профиля Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях повышенного рельефа на хорошо дренированных участках, на различных почвообразующих породах, под пологом хвойных лесов с подлеском из лиственных пород и кустарников и с травянисто-моховым надпочвенным покровом, а также под пологом смешанных хвойно-лиственных и вторичных лиственных лесов с травяным покровом. 13 Под этими лесами подзолистый процесс почвообразования идет в сочетании с дерновым. Вследствие наложения этих процессов формируются дерново-подзолистые почвы, главной отличительной особенностью которых является наличие под обычно маломощной лесной подстилкой или дерниной гумусового горизонта буровато-серого цвета, разной мощности от 5 до 20 см и больше. Под гумусовым горизонтом залегает подзолистый горизонт, сменяемый иллювиально-метаморфическим, постепенно переходящим в почвообразующую породу. В дерново-подзолистых почвах очень резко выражены горизонты А0, A1, А2, В. Горизонт ао на нераспаханных почвах занимает 3—5 см. Гумусовый горизонт A1 имеет мощность 15—18 см; горизонт вымывания (подзолистый) А2—5—15 см и более. Дерново-сильноподзолистые эрозионноопасные супесчаные почвы на водно-ледниковых песках, широко распространенные на исследуемой территории, формируются на пологих склонах. Они сформировались на озерно-ледниковых и песчаных и супесчаных отложениях. Супесь, служащая почвообразующей породой, подстилаются на глубине более тяжелыми породами. Характеризуется пониженным содержанием гумуса и низкой емкостью поглощения. Содержание гумуса в перегнойно-аккумулятивном горизонте колеблется от 1 до 1,5% или даже меньше. С глубиной наблюдается уменьшение содержания гумуса. Гидролитическая кислотность варьируется от 1 до 4 мг-экв на 100 г почвы. Мощность пахотного горизонта в среднем 30 см. Степень насыщенности основаниями в пахотном горизонте составляет 35-50%. С глубиной увеличивается до 80-90%. Данные почвы характеризуются малым содержанием калия по всему горизонту. Агротехника таких почв должна быть направлена на предотвращение поверхностного стока и эрозии путем увеличения водопроницаемости почвы, создание противоэрозионного рельефа. Это достигается регулированием поверхностного стока посредством снегозадержания или полосным 14 мульчированием, переводящим часть поверхностного стока во внутрипочвенный и повышающим запасы влаги в почвах. 3.2. Дерново-глеевые среднесуглинистые на водно-ледниковых песках C г Д В Дерново-глеевые почвы формируются на разных почвообразующих породах, но наиболее широко на суглинистых мощных покровных карбонатных (лессовидных) и некарбонатных суглинках и покровных суглинках, подстилаемых мореной. Формируются они по плоским и ложбинообразным понижениям водораздела. Они распространены повсеместно в дерново-подзолистой подзоне в условиях избыточного увлажнения на пониженных элементах рельефа или на слабодренированных выровненных плоских участках. Основным диагностическим признаком всех видом дерновых почв служит наличие мощного гумусового горизонта, постепенно переходящего в почвообразующую породу. В этих почвах выделяются: верхний гумусовый горизонт А1 темносерого, почти черного цвета, со слабым буроватым оттенком (с глубиной его окраска постепенно слабеет), переходный серо-буроватый горизонт В и горизонт слабоизмененной материнской породы. Дерново-глеевые почвы имеют сплошной хорошо выраженный глеевый сизый горизонт в пределах верхней метровой толщи почв. По данным химических анализов дерново-глеевые почвы характеризуются повышенным содержанием гумуса, высокой степенью насыщенности основаниями (около 90%) и нейтральной (рН КCl = 6-6,5) или щелочной реакцией. Свойства дерново-глеевых почв в значительной степени варьируются в зависимости от степени минерализации вод, под влиянием которых они 15 формируются. Поэтому нередко кислотность верхних горизонтов может быть довольно высокой, но она, как правило, с глубиной резко падает. Высокое природное плодородие дерново-глеевых почв, значительное содержание в них питательных веществ делают их особенно ценными для возделывания сельскохозяйственных культур. Однако их использование затруднено неблагоприятными водно- физическими свойствами, особенно позднее их поспевание весной. Диапазон влажности, при котором эти почвы можно обрабатывать, очень узок. Это затрудняет их сельскохозяйственное использование, особенно в условиях укороченного вегетационного периода нашей климатической зоны. 3.3.Торфяно-перегнойные низинные на глубоких торфах БнТпIII Данный типы почвы, сформировавшиеся в условиях длительного или постоянного избыточного увлажнения под влаголюбивой растительностью. Образуются в основном в результате заболачивания суши грунтовыми водами более минерализованными, чем атмосферные. Они занимают глубокие депрессии рельефа на водораздельных равнинах, в понижениях речных террас, больше распространены в древних ложбинах стока ледниковых вод, в понижениях мореных холмов и на обширных водноледниковых низменностях. Для низинных болотных почв характерно развитие эвтрофной и мезотрофной растительности (осоки, тростники, мхи, ольха, березняки). Характерная особенность почвообразовательного процесса — накопление полуразложившихся растительных остатков — торфа. Под органогенным горизонтом лежит минеральный глеевый различного механического состава. Между этими горизонтами нередко залегает органо-минеральный органическим веществом. иловатый Нижняя подгоризонт, граница прокрашенный почвенного профиля приблизительно совпадает с глубиной, до которой летом опускаются 16 почвенные воды (от 30 до 50—80 см, иногда глубже). На глубине 40 – 60 см часто встречается торфяной горизонт, обогащенный остатками древесной растительности. В низинных торфяных почвах собственно почвенные горизонты хорошо отличаются от горизонтов почвообразующей породы по окраске и степени разложения. Торфа нижних горизонтов обычно светложелтой или буро-желтой окраски, быстро темнеют на солнце, состоят из массы хорошо сохранивших свою форму растительных остатков. Реакция слабокислая или нейтральная. Верхний горизонт обычно несколько обогащен зольными элементами благодаря биологическому накоплению. Содержание кальция от 1,5 до 5% и выше. Емкость поглощения колеблется от 130 до 200 мг экв на 100 г почвы. Почва насыщена основаниями. Содержание азота от 1,6 до 3,8%. Калия и фосфора мало (0,03 – 0,2%) и (0,05 – 0,46%) соответственно. Распределение зольных элементов относительно равномерное. После осушения и проведения культуротехнических работ превращаются в ценные сельскохозяйственные угодья, которые при рациональном использовании дают высокие урожаи одно- и многолетних трав, кормовых корнеплодов, овощных и технических культур. Глава 4 Расчет индексов и коэффициентов окультуренности пахотных горизонтов разрезов 2, 94, 55 Данный анализ выполняется на основании данных химических анализов образцов почв по методике, разработанной Кулаковской Т.Н. Окультуривание почв – направленный процесс организации свойств почвенной массы и характеристики режимов почвы с целью создания условий, соответствующих требованиям культурных растений и обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев с хорошим качеством сельскохозяйственной продукции. 17 Для оценки окультуренности и уровня плодородия почв по комплексу агрохимических свойств используются показатель - коэффициент окультуренности.. Он отражает степень соответствия почв требованиям культурных растений. Расчет индексов окультуренности (Иок) и коэффициентов окультуренности (Кок) почв для горизонтов Апах и А1 произвдим для разрезов: № 2, 94, 55. Расчет произвожу по формуле: Иок Иок1 Иок2 ..... Иокn , n где Иок – соответственные индексы окультуренности по гумусу, фосфору, калию, рН, S, V. Индексы окультуренности для каждого показателя рассчитываю по формуле Иок Хфакт Х min , Xopt X min где Хфакт – фактическое значение показателя (из таблицы результатов химических анализов образцов почв); Хmin – минимальное значение соответствующего показателя (таблица № 5) Хopt – оптимальное значение соответствующего показателя (таблица № 5). \ 18 Таблица № 5 Оптимальное и минимальное значение показателей плодородия дерновоподзолистой почвы Показатели Гумус,% Фосфор, Калий, P2O5 К2О рН S V opt 2,5 25 20 6,5 12 85 min 1 5 5 4,0 6 45 Разрез № 94 Иок1 1,81 1 0,54( гумус ) 2,5 1 Иок2 13,1 5 0,4( фосфор ) 25 5 Иок3 4,1 5 0,06( калий ) 0 20 5 Иок4 4,7 4 0,28( рН ) 6,5 4 Иок5 96 0,5( S ) 12 6 Иок6 58 45 0,33(V ) 85 45 Иок.ср. 0,54 0,4 0 0,28 0,5 0,33 0,34 6 Разрез № 55 Иок1 1,99 1 0,66( гумус ) 2,5 1 Иок2 5,3 5 0,02( фосфор ) 25 5 Иок3 5,5 5 0,03( калий ) 20 5 19 Иок4 4,5 4 0,2( рН ) 6,5 4 Иок5 6,5 6 0,08( S ) 12 6 Иок6 54 45 0,23(V ) 85 45 Иок.ср. 0,66 0,02 0,03 0,2 0,08 0,23 0,2 6 Разрез № 2 Иок1 1,51 1 0,34( гумус ) 2,5 1 Иок2 25 5 1( фосфор ) 25 5 Иок3 25 5 1,33( калий ) 20 5 Иок4 6,5 4 1( рН ) 6,5 4 Иок5 66 0,16( S ) 12 6 Иок6 77 45 0,8(V ) 85 45 Иок.ср. 0,34 1 1,33 1 0,16 0,8 0,77 6 Расчет коэффициента окультуренности (Кок) производится по формуле: Кок 0,36 0,75Иок 0,11И 2ок Коэффициент окультуренности по разрезам: Разрез № 94 Кок 0,36 0,75 0,34 0,11 (0,34)2 0,6 Разрез № 55 Кок 0,36 0,75 0,2 0,11 (0,2)2 0,5 Разрез № 2 Кок 0,36 0,75 0,77 0,11 (0,77)2 0,87 20 Рассчитав индексы окультуренности и коэффициенты окультуренности, можно сделать вывод о том, что, так как коэффициенты окультуренности по разрезу № 94 равен 0,6, а по разрезу № 55 равен 0,5, почвы в данных разрезах являются среднеокультуренными. Почвы в разрезе № 2 являются высокоокультуренными, так как коэффициент равен 0,87. Степень окультуренности определялась придерживаясь следующей общезначимой схемой. Если показатели коэффициента окультуренности по соответствующим разрезам больше 0,8, то данные почвы относятся к высокоокультуренным, если от 0,4 до 0,8, то почвы являются среднеокультуренными, если меньше 0,4, почвы слабоокультуренные. Для того, чтобы улучшить состояние почв в разрезах № 94, № 2, № 55, необходимо проводить ряд мероприятий по их окультуриванию. По истечении определенного времени неблагоприятные в агрономическом отношении свойства будут утрачены и почвы приобретут новые ценные и значимые качества. При этом наиболее существенно улучшаться свойства пахотного Апах горизонта. При окультуривании в почве преобладают процессы образования гумуса над его разрушением, а качество гумуса улучшается благодаря увеличению содержания гуминовых кислот и уменьшению фульвакислот. Постепенно, по мере окультуривания в почве увеличивается содержание доступных для растений питательных веществ, улучшается структура и физические свойства почв. Следовательно, становится возможным получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Кроме того, для окультуривания почв во всех исследуемых разрезах необходимо внесение органических и минеральных удобрений и известкование, т.к. рН разреза № 94 равна 4,7, разреза № 55 равна 4,5, разреза № 2 равна 6,5. Бонитировка почв - это сравнительная оценка качества почв по плодородию при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности земледелия. Она устанавливает относительную пригодность почв по 21 основным факторам естественного сельскохозяйственных плодородия культур, для возделывания обеспечивая выделение агропроизводственных групп почв, подлежащих экономической оценке. Бонитировка почв является логическим продолжением комплексных обследований земель и предшествует их экономической оценке. Основная цель бонитировки состоит в определении относительного достоинства почв по их плодородию, т.е. установлении, во сколько раз одна почва лучше или хуже другой по своим естественным и устойчиво приобретённым свойствам. Объект бонитировки - почва, выраженная строго определёнными таксономическими единицами, установленным по материалам почвенного обследования. Критериями бонитировки почв являются их природные диагностические признаки и признаки, приобретённые в процессе длительного окультуривания, влияющие на урожайность основных зерновых, технических и других культур, а при бонитировке кормовых угодий - влияющие на продуктивность сенокосов и пастбищ. Одинаковые группы почв при бонитировке должны получить одинаковые показатели бонитета. Чтобы определить эти показатели, составляется шкала бонитировки почв, представляющая собой систему цифровых данных соответствующих определённым значениям измеряемых величин природных показателей по различным группам почв. При этом обычно составляется две шкалы: одна - по свойствам почв, вторая - по урожайности. К числу основных диагностических признаков относятся: мощность гумусового горизонта, процентное содержание гумуса, ила и физической глины в почве, валовые запасы гумуса, азота, фосфора и калия в почве, механический состав, кислотность, сумма поглощённых оснований, степень насыщенности почвы основаниями и др. Выбор диагностических признаков производится по каждому земельно-оценочному району на основании всестороннего изучения почвенного покрова, данных об урожайности 22 сельскохозяйственных культур и определения влияния отдельных факторов почвы на урожайность сельскохозяйственных культур. На основании исходных данных бонитировки по максимальному и минимальному участкам определим показатели, наиболее существенно влияющие на результаты расчетов. Таблица № 6 Продуктивность пашни по отдельным рабочим участкам и урожайность культур Анализируемый Яровые Озимые участок зерновые зерновые Рабочий участок № 8 (max) поле № 2 Рабочий участок № 42 (min) поле № 2 в среднем по полю (севообороту) Картофель Мн. Кукуруза травы 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 39 20 39 17 62 155 49 61 69 192 12 6 9 4 9 23 23 29 10 28 28 14 28 12 43 108 37 46 48 133 Примечание: 1 – продуктивность пашни в баллах, 2 – урожайность культур в ц/га Для перевода баллов продуктивности в фактическую урожайность культур исходим из того, что 1 балл равен 0,5 ц кормовых единиц. Энергетическая ценность культур: Яровые зерновые 1 ц – 1,00 ц к. ед.; Озимые зерновые 1 ц – 1,15 ц к. ед.; Картофель 1 ц – 0,20 ц к. ед.; Многолетние травы (сено) 1 ц – 0,40 ц к. ед.; Кукуруза (зел. масса) 1 ц – 0,18 ц к. ед. 23 Произведем расчет фактической урожайности культур по формуле: Урожайность = 0,5 * кол-во баллов / энергетическая ценность По рабочему участку № 8 Яровые зерновые 39 * 0,5 / 1 = 20 Озимые зерновые 39 * 0,5 /1,15 = 17 Картофель 62 * 0,5 / 0,20 = 155 Многолетние травы (сено) 49 * 0,5 / 0,40 = 61 Кукуруза (зел. масса) 69 * 0,5 / 0,18 = 192 По рабочему участку № 42 Яровые зерновые 12 * 0,5 / 1 = 6 Озимые зерновые 9 * 0,5 /1,15 = 4 Картофель 9 * 0,5 / 0,20 = 23 Многолетние травы (сено) 23 * 0,5 / 0,40 = 29 Кукуруза (зел. масса) 10 * 0,5 / 0,18 = 28 Аналогично производится расчет в среднем по полю (севообороту). По произведенной выше работе можно сделать вывод о том, что наибольший балл продуктивности по всему севообороту имеет рабочий участок № 8 (поле № 2), имеющий площадь 5,8 га. Индексы прямых энергозатрат будут меньше по сравнению с другими участками, так как почва более плодородна, содержит большее количество гумуса и более окультурена. Наименьший балл продуктивности имеет рабочий участок № 42 (поле № 2), площадью 4,9 га. Максимальный урожай на всех почвах данного севооборота дает кукурузный силос, как фактический урожай, так и по всему севообороту. На 24 втором месте находится картофель. Однако зная, что многие почвы хозяйства эрозионно-опасные, то можно посоветовать использовать многолетние травы для окультуривания данных почв. Глава 5 Рекомендации по использованию почв при возделывании рапса озимого, льна-долгунца, клевера и тимофеевки Изучая почвоведение, различные виды почв, мы возделываем разнообразные сельскохозяйственные культуры, приносящие максимальную прибыль. Рапс – это однолетнее травянистое растение рода капусты семейства крестоцветных. Озимый и яровой (кольза). Выращивают для получения пищевого и технического масла (в семенах 33-50%), на корм сельскохозяйственным животным. Семена озимого рапса содержат 47—49 процентов сырого жира. По сравнению с другими сельскохозяйственными культурами он имеет преимущества, так как способствует повышению продуктивности культур, следующих за ним в севообороте, хотя и требует больших затрат на удобрения, защиту растений. Рапс — растение влаголюбивое. За вегетационный период оно расходует в 1,5—2 раза больше влаги, чем зерновые колосовые. Однако, как и другие крестоцветные, не переносит земель с близким залеганием грунтовых вод. Поэтому непригодны для этой культуры чрезмерно увлажненные, болотистые участки, расположенные на низких местах, которые подвержены ранним заморозкам. 25 Такие особенности растения обусловлены его биологией. У рапса очень развитая и глубоко проникающая в почву корневая система. Веретенообразный стержневой корень проникает в землю на глубину до одного метра и более. Стебель у рапса прямостоячий, при благоприятных условиях роста достигает высоты 1,5 метра и более. Толщина стебля от 1 до 3 сантиметров. На стебле образуются 20—25 ветвей первого, второго и третьего порядков. Окраска их светло-зеленая, иногда с антоциановым оттенком и восковым налетом. Листья крупные, мясистые, черешковые, перисто-надрезные, сизозеленого цвета, покрытые восковым налетом. Этот признак особенно выделяет рапс как кормовое растение. Рапс — самоопыляющееся растение, однако цветки его приспособлены и к перекрестному опылению. До трети растений опыляются перекрестно. Это надо учитывать при размещении семенных участков. Плод растения — стручок, их может быть до тысячи и более. В стручке насчитывается 20-30 семян — маленьких черных шариков. У отдельных сортов окраска семян рапса бывает серовато-черная или темно-коневая. Вес 1000 семян 3,5—5 граммов. Семена озимого рапса по сравнению с яровыми отличаются более темной окраской и более крупные. Мощная корневая система рапса служит не только для снабжения растения питательными веществами и водой. В корнях, что особенно важно для зимовки, накапливаются питательные вещества. Они являются своеобразной кладовой растения. Образование мощного корня способствует лучшей зимостойкости. Наибольшая гибель растений наблюдается в конце зимы, когда сходит снежный покров и иссякают накопленные в корнях запасы питательных веществ. Слабая питательная база является причиной гибели растений и весной, при низких колебаниях дневных и ночных температур. Вот почему место озимого рапса в севообороте имеет очень большое значение. Размещают его после предшественников, которые исключили бы 26 такое опасное заболевание растений, как некроз шейки. Иногда заболевание сводит на нет все предпринимаемые меры по выращиванию урожая. Появляется оно при размещении рапса после рапса, подсолнечника, свеклы, капусты, других крестоцветных культур, у которых общий с рапсом вредитель — нематода. При выборе поля под рапс необходимо избегать площадей с частыми ложбинами и блюдцами, в которых весной застаивается вода, а также возвышенных мест, часто не имеющих снежного покрова и подвергающихся воздействию морозного ветра. Нежелательно размещать озимый рапс на крутых северных склонах — из-за слабой солнечной радиации, а также на южных склонах, которые в конце зимы и начале весны сильно нагреваются днем и резко охлаждаются ночью. Не подходят для рапса и торфяники, как и почвы с близким залеганием грунтовых вод. Морозной зимой из-за подвижности их верхнего слоя корни растений рвутся. Часто непродуманный подход к выбору участка и предшественника под рапс (в результате низкий урожай или гибель посевов) компрометирует эту ценную для народного хозяйства культуру. Не в последнюю очередь сокращение площадей посевов озимого рапса произошло и по этим причинам. Интенсивная технология предполагает индивидуальный подход к возделыванию каждой сельскохозяйственной культуры — подготовка почвы, создание ложа для семян будущего растения и др. Если для клевера приемлема поверхностная обработка почвы, то рапсу нужна глубокая вспашка и культивация. Это обусловлено биологической особенностью растения. Озимый рапс формирует корневище, глубоко проникающее в почву, которое накапливает питательные вещества. Это существенно влияет на зимостойкость растения, способность его к регенерации, а также на устойчивость к полеганию. Обработка почвы под рапс зависит от предшественника, но всех случаях ее проводят сразу после уборки предыдущей культуры с таким расчетом, 27 чтобы создать разрыв между вспашкой и севом 2—3 недели. За это время почва самоуплотняется, перегнивает часть корневищных остатков. Рапс требователен и к удобрению почвы. Высокий урожай семян он может дать только при достаточном обеспечении основными элементами питания. Объясняется это большим их износом их из почвы во время вегетации и образовании семян. Чтобы получить один центнер зерна рапса, требуется внести в почву 3,9 килограмма азота, 1,8 фосфора, 1,1 калия и 0,6 килограмма магния. Вместе с затратами питательных веществ на образование соломы выносится из почвы 4,7 килограмма азота, 2,2 фосфора, 4,4 калия и 0,85 килограммa магния. Очень отзывчив рапс на внесение органических удобрений; чтобы избежать сильного засорения почвы, лучше вносить их под предшествующую культуру. Однако какое бы щедрое разовое внесение органических и минеральных удобрений не было, они полностью обеспечить растения не смогут. Необходимо постоянно и целенаправленно повышать плодородие почвы. При интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур известкованию кислых почв придается важное значение. Это подтвердила практика. На кислых землях плохо растут озимые зерновые, кукуруза, свекла, другие культуры. Особенно требователен к известкованию почвы озимый рапс. Оптимальная кислотность на участках, отведенных под рапс, должна быть не ниже 6,3—6,8. Поэтому известкование кислых дерновоподзолистых почв, особенно бедных органическими веществами, одно из важнейших мероприятий, повышающих эффективность вносимых органических и минеральных удобрений. В качестве известковых материалов используются доломитовая мука, дефикат, цементная пыль, белитовая мука и др. Хорошие результаты дает внесение извести под предшествующую культуру, а еще лучше за 2—3 года до сева рапса. 28 В зависимости от кислотности на гектар вносят от 3 до 5 тонн известковых материалов. С осени вносят и минеральные удобрения. Уровень осенней дозы под рапс зависит от предшественника и плодородия почвы. В осенний период желательно создать такой фон питания, чтобы растения до прекращения осенней вегетации хорошо развились и ушли в зимовку, имея не менее 6—7 настоящих листьев, толщину корневой шейки не менее 6—8 миллиметров, а точка роста была ближе к поверхности почвы. Для достижения данной цели около одной трети общей дозы азота вносят осенью, а остальную часть — весной в подкормку. На высокоплодородных землях можно исключить осеннее внесение азота или сократить норму внесения его до 20 килограммов действующего вещества на гектар. Эту дозу вносят под предпосевную обработку почвы вместе с фосфорно-калийными удобрениями. Исходя из требований к возделыванию данной культуры можно его возделывать практически на территории всего хозяйства СПК «Волга» за исключением участков с дерново-оглеенными и болотными почвами. Лен - род одно- и многолетних трав и кустарников прядильная семейства и масличная льновых, культура. Возделывают в основном лен-долгунец — в стеблях 20-28% волокна. Экологические особенности льна- долгунца обусловливают его широкое распространение в западных и центральных районах лесной зоны с влажным и мягким климатом, особенно в ландшафтах с более плодородными суглинистыми дерново-подзолистыми почвами, формирующимися на богатых питательными веществами подстилающих породах (на покровных суглинках, карбонатной морене и др.). В этих местностях исторически сложилась и более высокая плотность сельского населения, что имеет важное экономическое значение для такой 29 трудоемкой культуры, как лен. Сокращение численности сельского населения в военный и послевоенный периоды, а позднее и в связи с ликвидацией «неперспективных» мелких деревень, способствовало постоянному уменьшению посевных площадей льна-долгунца. Наибольшие затраты труда в процессе возделывания льна приходятся на период уборки и послеуборочной обработки стеблей (соломки), включая их расстилание, вымачивание и превращение в тресту под воздействием микробиологических процессов. После просушивания тресту перевозят на льнозаводы для дальнейшей обработки. В результате механизации основных производственных процессов выращивания, уборки и послеуборочной обработки льна с помощью льнокомбайнов и других машин затраты живого труда в этой отрасли сократились более чем вдвое. Внедрение новой технологии послеуборочной обработки льна на промышленной основе, включая вымачивание соломки и высушивание тресты на льнозаводах, повышает эффективность производства и качество волокна при строгом соблюдении всего технологического цикла выращивания и уборки этой интенсивной и экономически высокоэффективной культуры. Среди агротехнических приемов возделывания посевов льна-долгунца обработка почвы является ведущим звеном в получении высоких урожаев хорошего качества. Для получения большей эффективности от посевов льна льняные стебли должны быть выравненными по длине и толщине. Это может быть достигнуто только при условии, когда верхний слой почвы хорошо разделан, а поверхность поля перед посевом льна максимально выровнена. Главный прием основной обработки почвы - это осенняя вспашка плугом с предплужником на глубину пахотного слоя, без выворачивания на поверхность почвы подзолистого горизонта. После зерновых предшественников, которые убирают рано, высокий положительный результат обеспечивает вспашка с предварительным, за 2-3 недели до подъема зяби, лущением стерни. 30 На качество и величину урожая льнопродукции влияет и выбор предшественника. При посеве по высокоурожайному клеверу лен часто в дождливые годы полегает или стебли остаются зелеными, не вызревают, соответственно качество волокна и семян ухудшается. В этом случае лен следует сеять после озимой ржи или по обороту пласта многолетних трав. Использование зеленых удобрений, особенно ярового рапса, увеличивает урожайность льносемян на 55 - 87%, соломы - на 25,9 - 43,1%. Озимая рожь, используемая в качестве зеленого удобрения несколько уступала в этом отношении яровому рапсу. Урожайность льносемян в вариантах по озимой ржи возрастает только на 41-69%, а льносоломы - на 12,8 - 25,9%. Но в обоих случаях улучшалось качество льносоломы, возрастает содержание луба, его прочность, горстевая длина и, в конечном счете, интерполированный номер, улучшались посевные качества семян. Весенняя подготовка почвы под посев льна заключается в ранневесенней и предпосевной обработке. Задачей весенней обработки является активизация биологических процессов в почве, борьба с сорняками, создание оптимальных параметров посевного и корнеобитаемого слоя по агрофизическим свойствам (плотности, сложения, влажности, структуры). Все это выполняется с целью обеспечения оптимальной глубины заделки семян при посеве и более равномерного их распределения в посевном слое, создания дружных всходов и повышения полевой всхожести. Такие условия создаются только тогда, когда поверхность почвы перед посевом льна хорошо обработана, по структуре мелкокомковатая (наличие почвенных комочков до 30 мм - не менее 92%, до 50 мм - не более 2%), тщательно выровненная. Глубина впадин и высота гребней не должна превышать 2 см. Для этой цели применяют вместо обычных плугов - оборотные, в этом случае отсутствуют свальные и развальные борозды. Ранневесеннюю обработку зяби проводят при первой возможности выезда в поле, когда наступает мягкопластичное состояние почвы. На легких 31 и среднесуглинистых почвах ее выполняют зубовыми боронами в два следа. Первую обработку поля проводят поперек вспашки или под углом к ней, последующие - перпендикулярно к предшествующей. При неравномерном созревании почвы на участке, первое боронование проводят выборочно. На заплывших, переувлажненных суглинистых почвах при сухой весне ранневесеннюю обработку проводят культиватором типа КПС-4 на глубину 10-12 см с одновременным боронованием, при сырой погоде - без боронования. Через 2-6 дней, в зависимости от погоды и состояния почвы, проводят предпосевную заключительную обработку. Предпосевная обработка почвы на легких и среднесуглинистых участках, где проводилось только боронование, состоит из двукратной в перекрестном направлении культивации с одновременным боронованием. На участках с заплывающей, плохо рассыпающейся почвой, где проводилась предварительная культивация, применяют повторную культивацию. На легких по механическому составу почвах, сравнительно чистых от многолетних сорняков, вместо культивации можно применить многократное (трех-, четырехкратное) боронование. Исходя из изложенного можно порекомендовать для возделывания льна участки между Большим и Малым Безгачево с почвами У П 3дсг В ВС Клевер, род много- и однолетних трав семейства бобовых. Выращивают в смеси со злаками и в чистом виде в основном клевер красный. Медонос. Тимофеевка, род одно- и многолетних трав семейства злаков. Выращивают в смеси с бобовыми травами тимофеевку луговую — кормовое растение (30-65 ц с 1 га сена, 150-250 ц с 1 га зеленой массы). В полевых и прифермских (кормовых) севооборотах Нечерноземной зоны, а также в увлажненных районах Черноземной зоны 32 распространены посевы клевера красного совместно с тимофеевкой, что позволяет получать высокопитательный белковый корм для животных и способствует повышению плодородия почвы в результате накопления азота в пожнивных и корневых остатках клевера. Многолетние травы — хороший предшественник для озимых хлебов, льна и других культур. Так двухлетнее возделывание клевера, а потом его запашка равноценны равномерному внесению на 1 гектар около 40 тонн органики. На кислых почвах при выращивании клевера и клевера с тимофеевкой необходимо известкование. При внесении извести повышается урожай трав и возрастает доля клевера в травостое. На кислых почвах клевер угнетается и выпадает, в травостое начинают преобладать тимофеевка и разнотравье, при этом урожай и качество кормов снижаются, падает накопление азота за счет азотфиксации. Удобрение многолетних трав в севообороте начинается с удобрения покровной культуры. Внесение навоза под покровную озимую культуру на дерново-подзолистых почвах и на черноземах обеспечивает увеличение продуктивности всего звена севооборота — повышается урожай зерна, трав к возделываемой по пласту культуры. Под яровые покровные культуры предусматривается внесение до посева повышенных норм фосфорнокалийных удобрений. Заделанные под вспашку фосфорно-калийные удобрения служат хорошим источником элементов питания для клевера после уборки покровной культуры и в последующий период. Если под покровную культуру не было возможности применять удобрения, то их можно вносить в подкормку после уборки покровной культуры или рано весной по травам первого года пользования. Эффективность фосфора и калия при поверхностном внесении в подкормку ниже, чем при глубокой заделке в почву перед посевом покровной культуры, особенно в условиях недостаточной влагообеспеченности. Урожай сена и семян клевера можно значительно повысить внесением борных и молибденовых удобрений. На малоплодородных дерново- 33 подзолистых почвах целесообразна подкормка травостоя с преобладанием тимофеевки небольшими дозами азотных удобрений в периоды быстрого отрастания трав. Внесение азотных удобрений в повышенных количествах благоприятно сказывается на росте и развитии тимофеевки и разнотравья, однако при этом в составе травостоя уменьшается доля клевера, снижаются размеры накопления им азота из атмосферы. Исходя из изложенного можно порекомендовать для совместного возделывания клевера с тимофеевкой участки между Большим и Малым Безгачево с почвами У П 3дсг В ВС Глава 6 Характеристика структуры почвенного покрова, мероприятий по окультуриванию и стоимости (в ценах 1998г.) по видам сельхозугодий земельного участка № 1 Учение о генезисе, составе, формах почвенных неоднородностей и их агрономическом значении получило название учение о структурах почвенного покрова. Основой этого учения является представление об элементарном почвенном ареале (ЭПА) – небольшом участке территории, на котором почвенный покров представлен одним разрядом почв. Участок № 1 представлен следующими разновидностями дерновоподзолистых почв: У П зд - дерново-сильноподзолистые эрозионноопасные супесчаные В ВС на водно-ледниковых песках, подстилаемых водно-ледниковыми суглинками У П 3д В ВС - дерново-сильноподзолистые супесчаные на водно- ледниковых песках, подстилаемых водно-ледниковыми суглинками; У П 3дсг В ВС дерново-сильноподзолистые профильно-слабоглееватые супесчаные на водно-ледниковых песках, подстилаемых водно-ледниковыми суглинками. 34 На участке преобладают дерново-подзолистые супесчаные почвы, также как и по всему хозяйству СПК «Волга» в целом. Почвы эрозионноопасные, поэтому рекомендуется введение дерновотравяного или травопольного севооборота. Тем более, что бобовые травы оставляют в почве много органического вещества и азота, полученного в результате действия клубеньковых бактерий. При введении предложенных выше севооборотах недостатка в органических веществах не будет, следовательно их можно будет не вносить или ограничиться небольшими нормами. Особое внимание нужно уделять аэрации почвы, так как при длительном выращивании многолетних трав в задерненую почву плохо поступает воздух. Поэтому следует ограничиться использованием многолетних трав в течение двух лет. Стоимость земельных угодий участка № 1 Для оценки земельных ресурсов в стоимостном выражении воспользуемся нормативной ценой земли на территории Костромской области согласно постановлению № 81 областной администрации от 17.02.1998 г. На основании нормативной цены и площади участка по видам сельскохозяйственных угодий: пашня, сенокос, пастбище, лес оценка в руб/га приведена в таблице: Таблица № 7 Стоимость земельных угодий земельного участка № 1 Вид сельскохозяйственных Площадь, га угодий Пашня Нормативная Стоимость, руб. цена, руб/га 229 6360 1456440 Сенокос 4 1900 7600 Пастбище 22 1900 41800 Лес Всего 255 1505840 35 Стоимость оценивается по формуле произведения площади земельного участка по виду сельскохозяйственных угодий на нормативную цену согласно постановления. Глава 7 Расчет кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий Таблица № 8 Исходные данные для расчета по Костромской области Базовая оценочная продуктивность 1 га сельскохозяйственных 1246 угодий Во, руб. Средний совокупный балл бонитета 1 га сельскохозяйственных 51,3 угодий, Бо, балл Средняя внехозяйственная нормативная грузоемкость га 0,3 Базовые оценочные затраты на га сельскохозяйственных угодий 925 сельскохозяйственных угодий, Го, т Зо, руб. Доля затрат, зависящих от продуктивности угодий, Дзу 0,17 Доля затрат, зависящих от технологических свойств земельных 0,36 участков Дзт Средний индекс технологических свойств сельскохозяйственных 1,36 угодий Иtо Средневзвешенное эквивалентное расстояние грузоперевозок, км 43 Эро Затраты на перевозку 1 тонны груза на 1 км Т, руб. 2 36 Таблица № 9 Исходные данные для расчета по СПК «Волга» Балл бонитета 1 га сельскохозяйственных угодий Бi 57 Индекс технологических свойств Иti 1,25 Эквивалентное расстояние внехозяйственных перевозок Эрi, км 5 Нормативная грузоемкость 1 га сельскохозяйственных угодий 0,333 Гi, Гi = (Бi/Бо)Го Таблица № 10 Расчет рентного дохода и кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий. Рентный доход по плодородию, Вi = (Во/Бо)/Бi 1384 Затраты на использование 1 га сельскохозяйственных угодий 942 района при индивидуальной оценочной продуктивности и при среднем индексе технологических свойств и местоположения Зi, Зi = Зо(1-Дзу)+Зо*Дзу(Бi/Бо) Цена производства валовой продукции Цпi, Цпi = Зi*Но, где Но 1008 – нормативный коэффициент рентабельности по отношению к затратам (Но=1,07) Дифференциальный рентный доход по плодородию Дпл = Вi - 376 Цпi Дифференциальный рентный доход, обусловленный 29 технологическими свойствами Pti = ((Зо*Но*Дзт(1-Иti/Иtо)) Дифференциальный рентный доход, обусловленный 24 местоположением Pmi = ((Эро*Го-Эрi*Гi)T))Но Всего дифференциальный доход Дpi = Дпл + Pti + Pmi 429 Абсолютный рентный доход АР, устанавливается единый на 12 37 всех землях в размере 12 руб/га Расчетный доход с 1 га сельскохозяйственных угодий Зрi = Дpi 441 + AP Кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий, 14553 определяется путем капитализации величины рентного дохода сроком 33 года = Зpi * 33 Согласно государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий на 23.04.2001 г. кадастровая стоимость 1 га земли в Костромском районе Костромской области составляет 15040 руб. Согласно нашему расчету, кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий СПК «Волга» составляет 14553 руб., что приблизительно соответствует кадастровой стоимости 1 га района. Глава 8 Охрана почв Вопросы охраны окружающей среды в настоящее время стали наиболее актуальными. Хозяйственная деятельность наносит огромный ущерб и природе и человеку. Основной принцип охраны почв: в хозяйстве имеются смытые почвы. Для предотвращения дальнейшего развития эрозии, вспашка участков, расположенных по склону, должна проводится поперек склона. Недопустима раскорчевка и освоение участков леса на склонах по направлению к балкам. За почвой необходим постоянный уход, иначе ее плодородие будет падать. Заброшенные земли часто заболачиваются и зарастают мелколесьем. Культуротехнические работы нужно проводить с осторожностью, особенно в поймах рек. Изменение паводкового режима, даже на небольших участках может привести к размыву почв. Необходимо сбалансированное внесение минеральных удобрений, для того чтобы предупредить загрязнение водной среды химическими реагентами. Применение высоких доз удобрений, 38 превышающих потенциальные возможности культуры (сорта), может привести к нежелательным процессам в почве – образованию канцерогенных веществ (нитрозоамина) и повышению ее токсичности. Поэтому при обработке системы предшественники, применения отзывчивость удобрений сортов, необходимо способы учитывать обработки почвы, почвенно-климатические условия, структуру почвы и другие факторы, способствующие более эффективному использованию удобрений. Внесение высоких доз азотных удобрений в виде нитратов, аммиака, аммония может привести к накоплению нитратов в растениях. Нитраты в организме людей и животных под действием некоторых видов бактерий восстанавливаются до нитратов, которые обладают большой токсичностью и могут привести к гибели организма. Содержание нитратов в кормах свыше допустимой нормы, может вызвать отравление животных. Здесь обязательно нужно учитывать потребности растений в минеральном питании. У животноводческих ферм необходима организация навозохранилищ, чтобы предотвратить попадание навозной жижи в реки и ручьи. Из природоохранных мер, которые необходимо провести СПК «Волга», можно порекомендовать: - отказ от внесения удобрений по снежному покрову; - ограничение применения азотных удобрений осенью; - дробное внесение удобрений в вегетационный период (в необходимых дозах и оптимальные сроки); - применение гербицидов и ядохимикатов только кратковременного действия, быстро разлагающихся на безвредные вещества; - организацию специальных площадок для мойки машин; - организацию использования сточных вод на животноводческих поля орошения. 39 Глава № 9 Выводы Основная часть территории СПК «Волга» занята почвами подзольного типа, обладающими низким естественным плодородием. По механическому составу верхнего горизонта почвы хозяйства занимают следующие площади: - среднесуглинистые – 6 га; - легкосуглинистые – 6 га; - супесчаные – 504 га; - без подразделения на механический состав – 12 га. Эрозионные земли занимают 108 га, что составляет 20,5% от общей площади. Заболоченные почвы занимают 133 га, или 25,2% от общей площади хозяйства, в том числе: - слобозаболоченные – 101 га; - среднезаболоченные – 26 га; - сильнозаболоченные – 6 га. Основной фон почвенного покрова территории хозяйства – дерновосильноподзолистые почвы. По результатам химических анализов образцов почв по содержанию в них основных элементов – данные почвы ни богаты ни фосфором, ни калием, ни азотом. Таким образом растения, произрастающие на данных почвах не обеспечиваются в достаточной степени важными элементами и в результате урожай будет некачественным и в малом количестве. По механическому Механический состав сельскохозяйственное составу большая почв оказывает использование почв. часть почв – супечаные. большое влияние Супесчаные почвы на легче обрабатываются сельскохозяйственными орудиями, обладают хорошей водопроницаемостью и благоприятным воздушным режимом, быстро прогреваются. Однако, они имеют низкую влагоемкость, поэтому растения 40 страдают от недостатка влаги. Также легкие почвы бедны гумусом, обладают незначительной поглотительной способностью, наиболее подвержены ветровой эрозии. Но лучшим комплексом свойств из бесструктурных и слабоокультуренных почв обладают легкосуглинистые. Коренное улучшение свойств бесструктурных песчаных почв возможно путем глинования, а глинистых – пескования на фоне применения высоких норм органических удобрений. С точки зрения агрономии с почв СПК «Волга» нельзя получить большой и качественный урожай. Причем идет заболачиваемость почв и пятая часть почв хозяйства относится к группе эрозированных. Необходимо окультуривание почв, применение агрохимических приемов. Свойства почв данного хозяйства зависят во многом от того, на каких породах они образовались, так как здесь почвообразующие породы являются минеральной основой для почв. Наиболее распространенные почвообразующие породы хозяйства – водно-ледниковые пески. Водно-ледниковые пески имеют слоистое сложение мелкозернистые, рыхлые, желтобелесого или желтого цвета. В фракционном составе водно-ледниковых песков преобладает фракция мелкого песка. На водно-ледниковые песках развыты дерново-подзолистые почвы, нередко испытывающие переувлажнение. Эрозированные земли занимают 20,5% от общей площади хозяйства, то есть пятую часть земель. При слабосмытой дерново-подзолистой почве вспашкой затронута верхняя часть горизонта А2В1, пахотный слой заметно осветлен и имеет буроватый оттенок, при среднесмытых дерновоподзолистых почвах в пашню вовлечены целиком или частично горизонты А2В и В1, цвет пашни - бурый или сильнопятнистый, поверхность почвы размыта частой сетью промоин, залегают на покатых склонах (уклон 3-5%). В данных почвах наблюдается поверхностная эрозия, то есть происходит ухудшение плодородия почв. Водная эрозия смывает постепенно верхний плодородный слой почвы, образует овраги, уменьшает площадь пашни. 41 Водная эрозия особенно опасна в местах с рассеченным рельефом. Смыв верхнего слоя почвы происходит главным образом потоками снеговых или ливневых вод. Даже при небольших склонах они захватывают частицы почвы и сносят их в понижения. Происходит постепенное удаление наиболее плодородного верхнего слоя и вовлечение в пахотный горизонт менее плодородных нижних горизонтов. При этом ухудшается химический состав, свойства и режимы почв. Ухудшение питательного, водного и биологического режимов наряду с ухудшением ряда свойств почв приводит к падению их плодородия, что, как следствие, ведет к снижению урожаев. 42 Список использованной литературы: 1. Кауричев И.С. и др. Почвоведение – М.: Агропромиздат, 1989. 2. Кауричев И.С., Громыко И.Д. Атлас почв СССР – М.: Колос, 1974. 3. Егоров В.Р. и др. Классификация и диагностика почв СССР – М.: Колос, 1997. 4. Ногина Н.А., Роде Л.Л. Подзолистые почвы запада европейской части СССР – М.: Колос, 1977. 5. Практикум по почвоведению. / под ред. Кауричева И.С. – изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Колос, 1980. 6. Скакун А.С., Бурда И.В., Рапс – культура масличная. - Минск, 1994 7. Кулаковская Т.Н. Почвенно-агрохимические основы получения высоких урожаев. – Минск: Урожай, 1978. 8. Гаврилюк Ф.Я. Бонитировка почв. – М.: Высшая школа, 1974 9. Ганжара Н.Ф. Почвоведение – М.: Агроконсалт, 2000. 10. Методика государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов РФ – М.: Изд-во Госкомзема России, 2000. 11. Правила государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ. – М.: Изд-во Госкомзема России, 2000