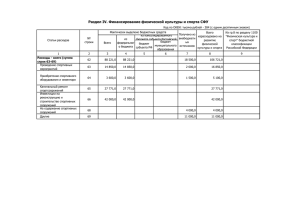

Содержание Введение 1. Роль и место законодательства о физической культуре и спорте в правовом поле Российской Федерации 2. Нормативно-правовая база физической культуры и спорта Российской Федерации. Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 3. Предпосылки и история возникновения физкультурно-спортивного права Заключение Введение Физическая культура и спорт затрагивают интересы подавляющего большинства людей. Однако физкультурно-спортивные отношения настолько широки, многогранны и носят подчас неявный характер (например, оказывают позитивное влияние на повышение продолжительности жизни, снижения уровня преступности, потребления алкоголя и проч.), что многие индивиды не вполне отдают себе отчет в том, что оказываются субъектами спортивно-правовых отношений. В то же время от отношения людей к физической культуре и спорту, от общественного мнения зависит очень многое. И если в обществе есть понимание того, как, посредством каких инструментов и по каким направлениям физкультура и спорт улучшают жизнь общества, делают ее интересней и богаче, то это придает импульс развитию многим наукам о спорте, - в том числе и правовым основам физической культуры и спорта. И если знание физкультурно-спортивного права для обычных граждан страны желательно (хотя и необязательно), то для специалистов по физкультуре и спорту такое знание носит императивный характер, так как без достаточных правовых знаний в области физкультурно-спортивного права профессионалом в сфере спорта стать невозможно. Практически каждый член общества вовлечен в физкультурно-спортивные отношения: одни индивиды являются спортсменами или тренерами, вторые выступают в качестве болельщиков, третьи являются служащими государственных или частных спортивных организаций. Кроме того, каждый налогоплательщик, по сути, является участником физкультурно-спортивных отношений, так как через бюджетнораспределительную систему финансируется массовый, оздоровительный и инвалидный спорт, дотируется профессиональный спорт, ведутся научные исследования в сфере физической культуры и спорта, ведется строительство спортсооружений и т.д. т.п. 1. Роль и место законодательства о физической культуре и спорте в правовом поле Российской Федерации Основным источником права в нашей стране является Конституция Российской Федерации, нормы которой обладают высшей юридической силой по отношению ко всем другим источникам права - федеральным и местным законам, актам исполнительных органов власти, судебным прецедентам и обычаям, спорт правовой законодательство Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., имеет в своем составе ст.41 (Гл.2 «Права и свободы человека и гражданина»), в которой закрепляется право каждого гражданина России на охрану здоровья и медицинскую помощь. Кроме того, в пункте 2 этой же статьи подчеркивается, что «в Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, … поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта». Помимо права каждого человека и гражданина на занятия физической культурой и спортом, Конституция РФ в главе 3 «Федеративное устройство» в ст.72 устанавливает, что общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта находятся в совместном ведении федерального центра и субъектов Российской Федерации. Данное положение Конституции означает многоуровневую систему правового поля России. На верхнем уровне находится Конституция РФ, нормы которой имеют наивысший приоритет. На основе конституционных положений о физической культуре и спорте формируется федеральное законодательство «О физической культуре и спорте в РФ», в котором развиваются, конкретизируются и наполняются содержанием декларации Конституции. В свою очередь, на основе норм Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» разрабатывается соответствующее законодательство субъектов Российской Федерации, в котором закрепляется специфика политики в сфере физического воспитания и спорта той или иной республики, края, области или города федерального значения. Следует отметить, что положения законов о физической культуре и спорте субъектов федерации, а также подзаконные акты не могут противоречить Федеральному закону «О физической культуре и спорте в РФ», в противном случае наступает ситуация правового хаоса. В связи с данным обстоятельством ст.76 Конституции РФ устанавливает: «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон». Необходимо также подчеркнуть, что как федеральный, так и местные законы о физической культуре и спорте не должны вступать в противоречие с иными законодательными актами, - например, с Основами законодательства об охране здоровья, с гражданским и налоговым кодексами, с законом о социальной защите инвалидов и другими законами. В равной мере это относится и к подзаконным правовым актам, которые устанавливают определенные нормативы или регламентируют необходимые процедуры в сфере физического воспитания и спорта. Все подзаконные акты должны быть подготовлены на основании действующих законов и ни при каких обстоятельствах не должны выходить за установленные законами правовые рамки. На первый взгляд, не такая уж и значительная, если учесть, что на начало 2011 г. в Российской Федерации действует более 2 тыс. законодательных актов (с учетом указов Президента РФ, распоряжений правительства и министерств - свыше 200 тыс.). Для сравнения: в России действует один Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» и около 40 законов о физкультуре и спорте субъектов Федерации. Однако количественные критерии не отражают объективной правовой картины. Принятые в последние годы законы о физической культуре и спорте в нашей стране, как мы увидим ниже, в определенной мере улучшают положение отечественной спортивной отрасли в целом, повышают ее статус. Скептики могут на данный тезис заметить, что статус физической культуры и спорта еще во времена СССР был достаточно высок, занятия физкультурой были массовыми, - большинство россиян были значкистами БГТО и ГТО*, а успехи советских спортсменов хорошо известны в мире. Все это так. Однако следует также вспомнить, что законодательно Российские физкультура и спорт в тот период практически не регулировались, что имело ряд отрицательных последствий. Во-первых, отсутствие правовой базы физического воспитания и спорта сделало профессиональный спорт нелегитимным, то есть правовыми нормами не признанным. Это обстоятельство, в свою очередь, ставило спортсменов, арбитров, спортивных менеджеров в двусмысленное положение, - с одной стороны, профессиональный спорт в нашей стране официально отсутствовал, и все спортсмены признавались любителями (именно в таком качестве они выступали на Олимпиадах, куда ранее спортсмены-профессионалы не допускались). С другой стороны, профессиональный спорт и его инфраструктура у нас де-факто существовали, однако спортсмены-профессионалы числились на заводах рабочими, выступавшие за армейские клубы (СКА, ЦСКА) - офицерами. При этом спортсмены получали вознаграждение за свой труд не в статусе футболистов, хоккеистов, легкоатлетов и проч., а как рабочие, инженеры, военнослужащие. Такое двусмысленное положение отечественных спортсменов влекло за собой осуждение со стороны международных спортивных организаций и мировой спортивной общественности, что было чревато дисквалификациями и скрытой дискриминацией (в части судейства, размещения и отношения к российским спортивных делегациям). Во-вторых, отсутствие законодательного регулирования сферы физической культуры и спорта лишало российских спортсменов социальной защиты и допускало в их отношении произвол со стороны властей (так, имели место случаи, когда после поражений всю команду разгоняли). В отсутствие социальных гарантий спортсмен имел весьма шаткое положение - ведь получи он серьезную травму - и средств к существованию в спорте уже не получишь. А когда жизнь полностью посвящена спорту, когда спортсмен ничего другого делать не умеет (нет другой специальности, отсутствует высшее образование и проч.), это может привести к жизненной трагедии. В-третьих, отсутствие правового признания (легитимности) профессионального спорта делало невозможным легальный переход российских спортсменов в зарубежные клубы. Естественно, это обстоятельство создало «черный рынок» среди российских спортсменов, они стали уезжать из страны явочным порядком: так поступили известные фигуристы Л. Белоусова и О. Протопопов, хоккеист А. Могильный и многие другие. В данной проблеме немаловажную роль играет материальный фактор, так как выдающиеся спортсмены получают огромные суммы по контрактам со спортивными клубами и от рекламной деятельности. Очевидно, что если в законодательном порядке профессиональный спорт не признан, то фактически вся коммерческая деятельность спортсменов становится незаконной со всеми вытекающими отсюда последствиями официальные власти могут безнаказанно спортсменов шельмовать, обвинять в жадности и стяжательстве, оказывать на них иное давление для того, чтобы сделать их зависимыми людьми. Отсутствие законов о физической культуре и спорте невыгодно и самому государству: вследствие утечки за рубеж наиболее известных и перспективных спортсменов теряется зрелищность и результативность соревнований, падает престиж государства, уменьшаются суммы налоговых поступлений и т.п. Таков далеко не полный перечень негативных последствий от отсутствия законодательной базы в сфере физической культуры и спорта. Российские законодатели в 1990-х гг. в определенной мере учли имеющийся отечественный и зарубежный опыт функционирования физкультуры и спорта в условиях правового вакуума и постарались ликвидировать имеющиеся юридические пробелы как на федеральном, так и на местном уровнях. Какие успехи были при этом достигнуты и какие проблемы остались нерешенными, мы рассмотрим ниже. БГТО («Будь готов к труду и обороне»), в СССР в 1934-1971 гг. ступень и значок всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для подростков 14-15 лет. ГТО - всесоюзный физкультурный комплекс, основа советской системы физического воспитания. Впервые введен в 1931 г. Фактически прекратил свое существование в конце 1980-х гг. Включал физические упражнения из различных видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, плавания, лыжных и велогонок, стрельбы и т.д.), нормативы были приняты для 5 возрастных групп - от 10 до 60 лет. К началу 1977 г. нормы ГТО выполнили свыше 220 млн. чел. Теперь, после предварительного рассмотрения специфики правовых основ физической культуры и спорта как науки, анализа объекта и предмета исследований, мы можем дать ей следующее определение: правовые основы физической культуры и спорта - это наука, изучающая процессы нормативно-правового оформления физкультурно-спортивных отношений на основе взаимодействия ее основных элементов: спортивных субъектов, физкультурно-спортивных институтов и здорового образа жизни. 2. Нормативно-правовая база физической культуры и спорта Российской Федерации. Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Рассмотрим в общих чертах содержательную часть каждой из глав закона. Глава 1, помимо трактовки используемых понятий, также содержит в своем составе статьи, посвященные государственной политике в области физической культуры и спорта. В частности, в ст.3 говорится, что Законодательство о физической культуре и спорте основывается на 11 основных принципах, вытекающих из Конституции РФ, среди которых базовым является обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения. Помимо констатации общих прав и гарантий гражданам в области физкультуры и спорта, в принципе №9 мы замечаем упоминание о допинге, хотя в ст.2, дающей расшифровку понятий, такой категории мы не встречаем. Следует отметить, что по сравнению с Законом о ФиС от 1999 г. новый закон снимает с государства целый ряд обязывающих мер по финансированию и поддержке физкультурно-спортивной отрасли. Если ранее в соответствии с нормами ст.4, государство обеспечивало: 1. ежегодное финансирование мероприятий в области физкультуры и спорта в РФ, поддерживало физкультурно-спортивное и олимпийское движение за счет средств федерального бюджета; 2. создание условий для использования физкультурно-спортивными организациями и предприятиями спортивной промышленности государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-исследовательских и технических разработок и технологий; 3. содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивнотехнических сооружений, находящихся в собственности РФ; 4. создание условий для строительства и содержания спортивных сооружений по месту жительства граждан, физкультурно-оздоровительных сооружений в каждом муниципальном образовании и оказание на основе таких сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 5. создание условий для увеличения количества ДЮСШ всех типов, клубов по месту жительства граждан, детских и молодежных спортивнооздоровительных лагерей, врачебно-физкультурных диспансеров и укрепление их материально-технической базы; 6. создание условий для широкого использования средств физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья матери и ребенка; 7. организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для девушек и женщин с учетом специфики их деятельности; 8. организацию лицензирования деятельности в области физической культуры и спорта и обязательной сертификации спортивных изделий и техники в соответствии с законодательством РФ; 9. поддержку внешнеэкономических связей физкультурно-спортивных организаций. То теперь, в новом Законе о ФиС от 2007 г. концепция серьезно изменилась. По сути, обязательства по финансированию и поддержке физкультуры и спорта в значительной степени урезаются и передаются в ведение правительства. Если ранее законом указывалось: «Расходы на реализацию федеральных программ развития физической культуры и спорта производятся за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, доходов от проведения спортивных лотерей, а также других средств в соответствии с законодательством РФ», то теперь ситуация поменялась. В соответствии со ст.7 пп.2-3 «Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий, определяется на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из количества спортсменов, осуществляющих занятия в спортивных школах, спортсменов, имеющих спортивные разряды, а также численности населения субъектов Российской Федерации». Порядок расходования и учета средств на осуществление переданных полномочий устанавливается Правительством Российской Федерации. Глава 2 раскрывает принципы организации деятельности в области ФиС. Ст.10 пп.1-3 содержит общие фразы, в которых констатируется, что физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими и некоммерческими. На наш взгляд, данную статью совершенно безболезненно можно изъять из закона без какого-либо ущерба для его смысла и содержания. Ст.11 и 12 дают общие сведения по Олимпийскому комитету России и его функциям. Честно говоря, не вполне понятно, зачем отечественные законодатели расписывают функции ОКР в Законе о ФиС, так как это общественная неправительственная организация, действующая на основании собственного устава, Олимпийской хартии и решений МОК. Видимо, данная статья перекочевала в новый закон из действовавшего ранее правового акта (в частности, ст.7) с добавлением новелл из сферы о паралимпийском и сурдлимпийском движении в нашей стране. Достаточно много места закон уделяет регламентации деятельности спортивных федераций, разъясняя различные нюансы их деятельности. В этом мы видим достаточно существенное отличие от действовавшего ранее закона. Что же касается деятельности спортивных клубов, то здесь, в ст.19, как и в ст.10 мы наблюдаем общие фразы, без конкретики в области их моральной, информационной, правовой и материально-финансовой поддержки. Здесь нет подразделения, например, на профессиональные футбольные клубы, ДЮСШ или фитнес - клубы для широких слоев населения. А раз так, то какой смысл вообще вписывать данную статью в закон? Существенной новацией Закона от 2007 г. является включение в него (ст.22) спортивных званий и разрядов. Известно, что во многих странах мира вообще нет никаких официально признанных разрядов и званий. Каждая спортивная федерация сама вправе вводить собственную градацию по своему усмотрению. На наш взгляд, введение подобных классификаций может производиться и пересматриваться на основании подзаконных актов Мин.спорттуризма РФ. То же самое можно сказать и о едином календарном плане всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий. Вводить же в Закон о ФиС подобные статьи вряд ли уместно. Статья 24 «Права и обязанности спортсменов» вызывают улыбку. Возникает закономерный вопрос, а что будет, если, например, спортсмен не будет соблюдать «этические нормы в области спорта»? Кстати, не ясно, что под этим термином понимается. Ну и конечно, остаются такие закономерные вопросы, которые касаются более широкого круга физкультурно-спортивных отношений - тренеров, менеджеров, медицинского и вспомогательного персонала, владельцев спортсооружений и организаторов спортивного бизнеса. Как быть с их правами и обязанностями? Ведь данный закон не носит названия Закона о спортсменах, он более широк в своих пределах. Ранее соответствующая глава прошлого закона (Гл.5) именно так трактовала права и обязанности работников физкультурно-спортивных организаций и регламентировала их социальную защиту. В частности, спортсмен-любитель (физкультурник) в соответствии со ст.23, имел право: бесплатно пользоваться государственными и муниципальными физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями, медицинским обслуживанием, снаряжением и спортивной одеждой, а также жильем и питанием во время тренировочных занятий (сборов) и спортивных соревнований в составе сборных команд; получать денежную компенсацию по основному месту работы, службы, учебы, если это предусмотрено законами или иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; пользоваться иными льготами и гарантиями, установленными законодательством РФ и законодательством субъектов Российской Федерации. Теперь все эти положения канули в Лету. Их сменили куцые и ни к чему не обязывающие формулировки. Положения о допинге и допинг - контроле касаются исключительно профессионального спорта, а финансируются такие организации, как WADA, из федерального бюджета России (первый многомиллионный взнос был переведен этой организации еще за подписью премьера М.Касьянова). Если профессиональный спорт - дело спортивных федераций, то они и должны осуществлять платежи «допинговой полиции» в лице офицеров и чиновников WADA. Не вполне понятно, при чем здесь российский налогоплательщик? Ст.27 «Спортивный паспорт» перекочевала в закон из подзаконных актов даже не второй, а третьей степени важности. Вообще, чувствуется, что Закон о ФиС составляли и формулировали эмпирики, которые стремились уйти от декларативности и отсылочности закона к прочим правовым актам. По нашему мнению, сделано это неудачно. Скорее всего, Закон о ФиС от 2007 г. просуществует недолго - также, как и его предшественники. Глава 5. «Спорт высших достижений» содержит лишь две статьи, посвященных формированию сборных команд страны по видам спорта. А в главу 6 о финансировании спорта, добавилась пустая по существу статья о медицинском обеспечении. Интересна формулировка термина «расходные обязательства» соответствующих бюджетов - федерального, областного, муниципального. Разграничение по финансированию - дело хорошее, но без конкретных норм по выделению средств, без установления пропорций по финансированию профессионального и массового спорта, без какой бы то ни было меры ответственности за недофинансирования отрасли ФиС - все это пустышки, делающие закон все той же декларацией о намерениях. Общее мнение о Законе «О физической культуре и спорте в РФ» от 2007 г. негативное. Данный закон даже менее качественный, чем его предшественник. В нем нет духа заботы о здоровье нации, ее физическом и интеллектуальном развитии. Вместо этого мы видим явный перекос в сторону профессионального спорта. 3. Предпосылки и история возникновения физкультурно-спортивного права Несмотря на то, что физкультурно-спортивное право является весьма молодой наукой, которая сформировалась в более или менее законченном виде лишь в ХХ в., ее истоки и предыстория уходят своими корнями в эпоху Древнего мира. В своем становлении физкультурно-спортивное право проходило различные периоды, - и относительно благоприятного развития, и практически полного отрицания. До настоящего времени среди специалистов по спорту и правоведов некоторых стран нет единого мнения - нужно ли обособленное законодательство о физической культуре и спорте, следует ли выделять особое физкультурно-спортивное право, и если это необходимо, то насколько разветвленным и объемным оно должно быть? Для того чтобы правильно и аргументировано ответить на поставленные вопросы, нам следует обратиться к историческим фактам и реальным событиям, имевших место в спортивной жизни различных цивилизаций. Первые правовые акты, касающиеся физкультурно-спортивных мероприятий, относятся к глубокой древности: такими актами являлись распоряжения царей и античных демократий о проведении спортивных игр, о награждении и чествованиях победителей. Спортивные состязания проводились чаще всего в честь выдающихся героев или в связи с определенными культами религиозного характера. Так, из культовых игр, имевших первоначально лишь региональное значение, возникли Олимпийские игры, которые проводились с 776 г. до н.э. в честь верховного бога Зевса. Поскольку Олимпийские игры имели большое значение для всей античной Греции, для их организации потребовались правовые акты, как на уровне отдельных городов-полисов, так и коллективные соглашения между ними по целому ряду вопросов. Правовые акты, регламентирующие процедуры организации и участия в Олимпийских играх, содержали следующие нормы и правила: На время проведения игр прекращались всякие военные действия. Священный мир охранял гостей и участников игр от нападений во время проведения соревнований и празднеств, при приезде и отъезде; Принимать участие в Олимпиадах и быть зрителями могли только свободные греки, полноправные граждане, не запятнанные пролитием крови; Участники соревнований не должны быть судимы (воров и мошенников судьи беспощадно вычеркивали из списков участников состязаний); Всем участникам Олимпиады необходимо было пройти 12-месячную общефизическую подготовку и 30-дневную тренировку в гимназиях; Все участники должны были принять перед храмом главного божества эллинов - Зевса - клятву соблюдать все правила честной игры. Попробуем разобраться, были ли данные законодательные ограничения оправданны и какие последствия могли бы наступить, если бы ограничительные нормы отсутствовали. Во-первых, законодательная норма о всеобщем мире во время проведения Олимпийских игр абсолютно необходима и естественна, так как военные действия мешали бы собраться лучшим атлетам Греции и угрожали болельщикам при перемещениях к месту соревнований и обратно. Во-вторых, ограничительная норма по составу участников соревнований (только греки) в те времена была оправдана тем, что эллины стремились поддержать престиж игр. А так как только себя они считали цивилизованными людьми, а остальные народы - варварами, то становится понятной и эта норма, которая по меркам сегодняшнего дня выглядит дискриминационной. В связи с поддержанием престижа Олимпийских игр обоснованной смотрится и правовая норма по составу участников, среди которых не могло быть лиц с подмоченной репутацией. Кроме того, логичной и естественной представляется норма об обязательном 30-дневном тренировочном сборе, который помогал избежать травм и болезней из-за неподготовленности участников. Клятва соблюдать правила честной игры также выглядит обоснованным правилом. Подтверждением сказанному могут быть Олимпийские игры, перенесенные из Греции в Рим, в которых участвовали римские императоры и где нарушался принцип беспристрастного судейства (т.е. принцип равенства всех участников перед правилами игр и проведения состязаний). Так, по образцу Олимпийских игр Август основал Акцийские, а Домициан - Капитолийские игры, которые имели весьма непродолжительную историю. Император Нерон в Олимпии участвовал в соревнованиях возничих и пытался сфабриковать лучший результат, что также нанесло удар по престижу игр. Учитывая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что обоснованная правовая регламентация физкультурно-спортивных мероприятий уже в античности была необходима; именно четко установленные правила, нормы организации и проведения соревнований обеспечивали их публичное и бесконфликтное проведение, гарантировали государственную защиту и соблюдение прав и обязанностей спортсменов, тренеров, судей и болельщиков. Заключение Таким образом, правовые основы физической культуры и спорта были заложены на самых ранних этапах развития античных цивилизаций, причем многие правовые принципы, выдвинутые в тот период, сохраняют свою актуальность и значимость до наших дней. Таким образом, становится очевидным тот факт, что появление спортивного права - не спонтанный процесс, а исторически обусловленная необходимость. Правовые основы физической культуры и спорта, как нами отмечалось выше, весьма молодая профессиональная дисциплина. Процесс ее обособления и выделения как самостоятельной отрасли права оформился лишь к середине ХХ столетия, - именно тогда стали появляться первые практические результаты в данной отрасли знания, - целостные и комплексные законы о физической культуре, спорте, рекреации и туризме. Очевидно, что для того, чтобы такие законы появились, была необходима большая предварительная работа по оформлению правовых основ физической культуры и спорта как самостоятельной отрасли знаний. Такая работа охватывала следующие направления: Накопление и систематизацию эмпирического и статистического материала; Разработку различных теоретических подходов к формированию физкультурно-спортивного права, оформлению различных правовых школ и мировоззренческих позиций; Создание инфраструктуры правовых основ физической культуры и спорта как науки (системы подготовки кадров, специальных научных и учебных заведений, специализированных печатных органов и проч.); Выявление тенденций развития в физкультурно-спортивном праве, формулировку проблем, возникающих в рамках физкультурно-правовых отношений, разработку научно обоснованных практических рекомендаций по совершенствованию спортивного права. Из направлений исследований и задач, стоящих перед правовыми основами физической культуры и спорта как профессиональной дисциплиной, становится понятным содержание физкультурно-спортивного права как науки. Однако для более полного понимания того, что представляют собой правовые основы физической культуры и спорта как наука, следует четко уяснить объект и предмет исследования данной дисциплины. В сферу правовых основ физической культуры и спорта входит также законодательное оформление социальных интересов, то есть интересов отдельных социальных групп - спортсменов-профессионалов, предпринимателей в области фитнеса и двигательной активности, физкультурников, детей, юношей, студенчества, пенсионеров, инвалидов и проч. Очевидно, что цели и задачи в области физической культуры и спорта каждой из перечисленных социальных групп различны; соответственно, решение их проблем требует различных подходов, дифференцированных форм и методов, а также финансовых и материальных ресурсов.