Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я

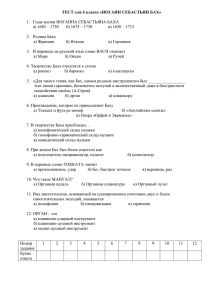

О Р Д Е Н А

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

имени

Н. А.

Л Е Н И Н А

К О Н С Е Р В А Т О Р И Я

Р И М С К О Г О - К О Р С А К О В А

mm.

^ а ш ш т т ш ,

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

Москва

1965

« М У З Ы К А »

Ленинград

Под редакцией

Л. А. БАРЕНБОИМА

и К, И. ЮЖАК

Авторы статей предлагаемого вниманию читателей сборника

;не ставили и не могли ставить своей целью рассмотреть вопросы

исполнения фортепианной музыки, написанной Бахом, Бетховеном, Дебюсси, Рахманиновым, Прокофьевым и Шостаковичем,

всесторонне и с достаточной полнотой. Их задача была значительно более скромной: осветить лишь небольшую часть или

одну сторону той или иной сложной проблемы. В своих статьях

они шли разными путями: одни обратились к анализу исполнительских указаний композиторов, другие т к исследованию авторских

исполнительских

трактовок, третьи — к

изучению

эстетических принципов Крупнейших отечественных и з а р у б е ж ных пианистов, сказавшихся в интерпретации ими сочинений

названных композиторов.

Но вместе с тем всех авторов объединяет общий подход

к явлениям музыкально-исполнительского искусства, который

может быть коротко изложен следующим образом:

1) исполнитель обязан самым тщательным образом изучить

объективное содержание музыкального произведения, но раскрыть это содержание он сможет только в своем индивидуальном варианте; богатство музыки— в многообразии исполнительских трактовок;

2 ) подлинно действенное исполнение как бы вбирает в себя

два момента: время, которое отражено в музыкальном произведении, и время, в котором живет интерпретатор; каждая эпоха

раскрывает великие' прЪизвё&ения искусства несколько по-иному,

поэтому с течением времени одна трактовка музыкального произведения нередко сменяется другой.

Сборник открывается статьей аспиранта Ленинградской и

преподавателя Латвийской консерватории В. Крастиня, посвященной интерпретации клавирной музыки Баха. В первой части

статьи автор останавливается на искусстве нескольких выдающихся пианистов X X века и обрисовывает различие их трактовок баховских произведений; затем — в о второй части статьи —

1*

3

используя свои характеристики, высказывает ряд соображений

о роли звучности, динамики, артикуляции, агогики и выбора

темпа в интерпретации музыки великого

немецкого полифониста.

По-иному построена статья преподавателя Ленинградской

консерватории А . Аронова, освещающая вопросы исполнения

фортепианной музыки Бетховена. В первой ее части автор охарактеризовал особенности динамических указаний Бетховена и

сделал попытки их истолковать, обратив внимание на их выразительное значение и, в частности,— на роль динамики как драматургического средства в построении сонатного цикла. Тема

второй части статьи А р о н о в а — артикуляция в фортепианных

сонатах Бетховена. Опираясь на общие -положения артикуляционной теории, созданной И. А . БрауДо, автор хвтел найти ответы на вопросы о том, что нового внесли фортепианные сочинения Бетховена в искусство произнесения мелодии и какие выводы должен отсюда сделать исполнитель. А р о н о в не ставил

своей задачей исчерпывающе ответить на эти вопросы. Н о отдельные его наблюдения над особенностями мотивного строения,

артикуляции Бетховена заинтересуют, вероятно, исполнителя и

педагога.

Г, Хаймовский, бывший аспирант Ленинградской, а ныне

и. о. доцента Горьковской консерватории, сосредоточился на

изучении музыки Дебюсси. А в т о р статьи привлек внимание

к той роли, которую играют метро-ритмические, темповые и агогические моменты в сочинениях французского композитора.

Н а конкретных примерах Хаймовский анализирует характерные

особенности темповых и агогических обозначений в фортепианных пьесах Дебюсси.

Статья преподавателя Ленинградской консерватории Н . Растопчиной посвящена интерпретации концертов Рахманинова.

Исследуя трактовку концертов самим Рахманиновым и их исполнение выдающимися советскими артистами, автор стремился показать различные пути, по которым идут пианисты, раскрывая

объективную сущность рахманинов-ской музыки.

Кандидат искусствоведения преподаватель Ленинградской

консерватории Л. Гаккель поставил своей целью обрисовать

историю исполнения фортепианных сочинений Прокофьева на

советской концертной эстраде. А в т о р прослеживает эту историю

с 20-х годов и до наших дней. П о ходу изложения подробно

анализируется истолкование отдельных прокофьевских произведений некоторыми советскими пианистами.

Статья И. Рубаненко (воспитанника фортепианного, а ныне

студента теоретико-композиторского факультета Ленинградской

консерватории)—фрагмент его большого очерка, посвященного

исполнению прелюдий и фуг Шостаковича разными советскими

пианистами. В публикуемой статье рассматривается один, заслу4

живающий особого внимания, вопрос: интерпретация прелюдий

и фуг самим композитором.

Почти все авторы статей опирались в своих работах на дисковые или магнитофонные записи игры пианистов. Конечно,

никакие записи — даже самые совершенные — не могут дать всех

красок жизни музыкального произведения в исполнительской

практике, не могут представить всех изгибов его эстрадной

судьбы, но взамен они дают ценнейшее — возможность детального анализа. М о ж н о ли пренебречь этим? Собственно говоря,

запись — единственный источник, дающий возможность исследователю во всех деталях проанализировать игру артиста и тщательно проверить свои наблюдения. Прослушивание в концерте,

чаще всего однократное, обычно позволяет обрисовать лишь

общий характер игры артиста и, в лучшем случае, отметить н е к о т о р ы е подробности исполнения. Изучение искусства пианистов прошлых лет, не зафиксированного ни на пластинках, ни

на магнитофонной ленте, приходится основывать лишь на субъективных отражениях его в различных литературных источниках.

А в т о р ы статей, обратившиеся к звукозаписям, столкнулись

с неожиданной, но непреодолимой трудностью: интереснейшие

интерпретации ряда известных советских пианистов — главным

образом ленинградцев — оказались незаписанными. М о ж н о отметить, что почти нет записей произведений Баха в исполнении

М . Юдиной, концертов Рахманинова в интерпретации П. Серебрякова и М . Хальфина, пьес Дебюсси и Прокофьева, сыгранных

В. Нильсеном и Н . Перельманом, и т. д. Ряд видных ленинградских исполнителей выпал из поля внимания авторов только потому, что отсутствовали звукозаписи их игры. Нельзя "не высказать сожаления по этому поводу и не посетовать на то, что

игра ленинградских пианистов записывалась и записывается

крайне редко.

Все статьи сборника написаны молодыми исследователями

пианистического искусства; некоторые из них впервые выступают в печати. Это определило характер редакторской работы автора настоящих строк, который выступает в данном

случае и в качестве научного руководителя. В основу работы

с коллективом молодых авторов был положен следующий принцип: при общих исходных методологических положениях, каждому автору предоставлялась возможность идти своим путем,

высказывать свою точку зрения, защищать свои оценки и выводы. Порой редактор рассуждал так: сам он кое-что сделал бы

по-иному — в одном случае, скажем, изменил бы композицию

статьи, в другом — по-иному охарактеризовал или оценил бы

игру того или иного пианиста, в третьем — сделал бы другие

выводы из наблюдений и т. п.; но имеет право на существование, на публикацию и, следовательно, на широкое обсуждение

и иная точка зрения, иной ракурс исследования, иная оценка

5

интерпретации того или другого артиста. Другими словами, редактор хотел, чтобы в статьях сохранилось индивидуальное лицо

каждого из молодых авторов. Вот почему он отказался от редакторско-педагогического рубанка, после обстругивания которым научные статьи молодых людей нередко становятся «безошибочными», но походят друг на друга как две капли воды.

З а ряд ценных советов авторы статей и редакторы благодарят всех тех, кто принимал участие в обсуждении сборника.

Л.

Баренбойм

В.

Крастинь

ОБ И С П О Л Н Е Н И И

КЛАВИРНОИ МУЗЫКИ Б А Х А

НА

ФОРТЕПИАНО

. . .Многолетнее общение с музыкой

Баха воспитывает и облагораживает ум

и душу.. . Его творение всякий раз выражает нечто иное: сегодня оно страстно

захватывает все твое существо, а назавтра ты можешь рассуждать о нем вполне

разумно; ты ищешь в нем красок,— оно

обладает ими, стремишься к чистым, архитектоническим формам,— ты находишь

их. И, изумленный, ты задумываешься над

загадкой этих творений, в которых сконцентрировано такое многообразие и которые столь многолики.

Эдвин

Фишер

Ц

ель этой статьи — показать, как многогранность

клавирной музыки Баха сказывается на истолковании его произведений разными пианистами, и привлечь

при этом внимание к некоторым частным вопросам исполнения

его клавирных сочинений — к вопросам звучания, артикуляции,

темпа, агогики и динамики.

Для того чтобы сопоставить различные принципы интерпретации баховской музыки, автор обратился к искусству четырех

пианистов X X века разных поколений, разных стран и разных

масштабов — к искусству Ф . Бузони, Э. Фишера, С. Фейнберга

и Г. Гульда. Остановиться на искусстве Ферруччо Бузони, деятельность которого началась еще в конце X I X века, казалось

нам необходимым- по той причине, что итальянский художник

был первым пианистом мирового масштаба, сосредоточившим

свое внимание на творчестве Баха и отдавшим много лет жизни

размышлениям об интерпретации его клавирных сочинений,

воплощению своих дум на фортепиано и изложению их в печати.

Пусть многое понимается сегодня по-иному, но никогда не следует забывать, что Бузони заложил фундамент нового понимания Баха. Эдвин Ф и ш е р — один из крупнейших немецких исполнителей клавирных произведений Баха нашего века — сумел, подойдя к его музыке с других позиций, найти в ней какой-то

романтический оттенок. 1 Самуил Евгеньевич фейнберг, на

1 Имена Ф . Бузони, С. Фейнберга и Г. Гульда х о р о р о знакомы нашим

читателям. Эдвина Фишера ( 1 8 8 6 — 1 9 6 0 ) знают мало, вероятно, потому, что

он у нас не выступал. Фишер — выдающийся швейцарский пианист, дирижер, педагог и музыкальный писатель, деятельность которого в течение

многих лет протекала в Германии.

7

протяжении своей творческой жизни неоднократно возвращавшийся к исполнению клавирных сочинений Баха, записавший, как

и Эдвин Фишер, на грампластинки оба тома « Х о р о ш о темперированного клавира» и выступавший с докладами, посвященными

интерпретации музыки Баха,— один из видных представителей

отечественной бахианы. Наконец, в интерпретации замечательно интересного молодого канадского пианиста Глена Гульда,

ряд своих концертов и грамзаписей посвятившего исключительно сочинениям Баха, проявились новые тенденции понимания Баха, характерные для исполнительского искусства последнего времени.

Само собой разумеется, что среди пианистов X X века есть

много других выдающихся исполнителей музыки Баха (достаточно вспомнить, если говорить только о советских пианистах,

имена М . Юдиной, М . Гринберг, С. Рихтера), и автор сознает,

что ему может быть брошен упрек в известной произвольности

выбора артистов для сопоставления. Поэтому следует подчеркнуть, что этот выбор обусловлен еще и тем, что каждый из названных четырех пианистов выступил со своей з а к о н ч е н н о й

к о н ц е п ц и е й понимания Баха, и в то же время эти концепции достаточно далеки друг от друга и позволяют показать разные пути истолкования баховской клавирной музыки.

И еще одно предварительное замечание: речь пойдет только

об интерпретации клавирных сочинений на ф о р т е п и а н о ; поэтому в статье не разбирается искусство клавесинистов X X века

и, в частности, такой замечательной клавесинистки, как В. Ландовска.

Анализ исполнения музыки Баха Фишером, Фейнбергом и

Гульдом основывается на грамзаписях. При рассмотрении же

интерпретации Бузони пришлось опираться на его редакции

сочинений Баха. А в т о р у казалось важным не столько разобрать

в деталях исполнительскую концепцию Бузони — тем более, что

грамзаписей его игры почти не существует,—сколько показать

связанный с его деятельностью поворот в интерпретации клавирной музыки Баха, наметившийся во второй половине X I X

века и окончательно назревший к концу его.

Прежде чем приступить к краткому разбору бузониевских

редакций и грамзаписей Фишера, Фейнберга и Гульда, хотелось бы напомнить о некоторых обстоятельствах, чрезвычайно

важных для понимания проблем и трудностей, которые возникают при интерпретации клавирной музыки Баха.

Во-первых, в баховских клавирных рукописях по ряду причин, рассмотрение которых не входит в нашу задачу, почти нет

никаких исполнительских указаний.

Во-вторых, клавесин и клавикорд, на которых играли в баховское время, коренным образом отличаются по своим инстру8

ментальным качествам и выразительным возможностям от современного фортепиано.

В-третьих, к началу X I X века традиции исполнения самим

Бахом его музыки были почти Совсем забыты; примерно в т о ж е

самое время и фортепиано окончательно вытеснило из музыкального обихода клавесин и клавикорд, в расчете на которые

она создавалась. 1 Во второй четверти X I X века после длительного забвения Баха интерес к нему возник снова. Одной из характерных черт этой эпохи «возрождения Баха» является то,

что исполнители не столько вникали в специфические особенности его музыки, сколько стремились «втиснуть» ее в свои представления, обусловленные классическим и раннеромантическим

музыкальным мышлением. Как документальные свидетельства

такого подхода к Баху сохранились « Х о р о ш о темперированный

клавир» в редакции Черни и мендельсоновские аккомпанементы

к скрипичным сонатам Баха.

Лишь во второй половине X I X (века начало постепенно созревать стремление играть Баха так, как того требует его музыка. К концу X I X — началу X X века накопилось уже так

много материала по этому поводу, что А . Швейцер смог сделать

в своем фундаментальном труде о Бахе 2 серьезные обобщения,

касающиеся не только самой его музыки, но и ее исполнения.

Многие из этих обобщений были подсказаны Швейцеру исполнительской практикой и теоретическими положениями Бузони. 3

1

М у з ы к у Баха Бузони играл и отлично знал с детства. О д нако к новым принципам интерпретации Баха он, по-видимому,

пришел в тот период своей жизни, когда, пользуясь его собственными словами, он осознал, что в его игре много несовершенного и ошибочного, и твердо решил «освоить искусство фортепианной игры с самых азов и на совершенно новой

основе». 4

«Новая основа», о которой писал Бузони, возникла как реакция против распространившейся в X I X веке «склонности

1 Клавесин вновь приобрел права гражданства в музыкальной практике

лишь в начале X X века, и здесь особенно велики заслуги В. Ландовской,

познакомившей широкие круги слушателей с этим инструментом.

2 A. S c h w e i t z e r .

I. S. Bach. Leipzig, 1908.

3 См. по атому поводу статью Г. М . К о г а н а

«Четыре книги о музыке

X V I I I в.» — «Советская музыка», 1935, № 9.

4 F.

B u s o n i . V o n der Einheit der Musik. M. Hesses Verlag, Berlin,

1922, S. 147.

9

к „элегантной сентиментальности"». 1 В этом процессе переоценки ценностей главными вехами для Бузони. становятся композиторы, чья музыка, по его мнению, не позволяет исполнению

приобрести слишком закругленные контуры, соскользнуть «в болото изнеженно-мелодического фразотворчества». 2 «Бах — основа пианизма, Лист — вершина. Эти двое откроют тебе подступы к Бетховену.. . » 3

Бах и Л и с т . . . Что объединяет в 'представлении Бузони столь

несхожие художественные индивидуальности? Да позволено будет высказать гипотезу: при всем бесспорном различии этих

музыкантов, их мелодики, гармонии *й композиционных принципов, Баха и Листа в сознании Бузони сближает, вероятно, один

момент — опора на речевые интонации, ораторско-декламационное начало, и момент этот казался итальянскому

пианисту

весьма существенным в его стремлении к мужественной простоте, высокой интеллектуальности и благородству. Быть может, если подойти к музыке этих художников с такой точки

зрения, дистанция, скажем, между темами некоторых баховских

фуг и основным материалом си-минорной сонаты Листа действительно покажется меньшей. О т с ю д а становится понятнее,

почему в своих поисках «новой основы» Бузони ищет путь

к Бетховену через Баха и Листа.

Требования, которые ставит их музыка перед исполнителями,

не могут быть решены с помощью арсенала выразительных

средств салонных виртуозов, который Бузони называл безнравственным и определял как «„прочувствованное"

набухание

фразы, кокетливые ускорения и замедления, слишком легкое

staccato, слишком вкрадчивое legato, педальные

излишества

и мн. т. п.». 4 Использование этого «арсенала средств» при интерпретации Баха Бузони считал оскорбительной ошибкой.

Исходя из этих положений, Бузони в своей работе — исполнительской и редакторской — над клавирной музыкой Баха необычайно обогатил пианистическое искусство в целом. Обратившись

к творчеству великого полифониста и глубоко изучив еГо, Бузони нашел возможности для создания новых выразительных

исполнительских средств и пианистических приемов.

В своих поисках Бузони опирался на «ритмическую определенность, значительную точность вступления, большую вескость

и отчетливость в пассажах. . . прозрачность в запутанных по1 Предисловие к I тому

« Х о р о ш о темперированного клавира». Цит. по

изданию: И.-С. Б а х . Клавир хорошего строя. О б р а б о т а л и пояснил, с присоединением примеров и указаний для изучения современной техники фортепианной игры, Ферруччио Бузони. Часть I. Н о в о е издание под редакцией

и с дополнениями Г. М . Когана. М у з г и з , М . — Л . , 1941, стр. X I I I .

2 Т а м же, стр. X I V .

3 «Рабочие правила пианиста», правило 7. Цит. по кн.:

«Исполнительское искусство зарубежных стран», вып. I. Музгиз, М., 1962, стр. 153.

4 И.-С. Б а х .

Клавир хорошего с т р о я . . ., стр. 203.

10

строениях»,' —. черты, присущие, по его мнению, фортепиано.

Уже из этого краткого перечисления сам собой напрашивается

вывод о том, что в бузониевской интерпретации и, естественно,

в бузониевских редакциях должны были приобрести большое

значение всевозможные приемы игры поп legato. И действительно, Бузони выдвинул известный и нередко превратно понимаемый тезис о поп legato как приеме игры, наиболее соответствующем природе фортепиано. Эта спорная мысль опровергается практически самим же Бузони. В его редакции I тома

« Х о р о ш о темперированного клавира» ремарка «legato» имеет такое же значение и занимает такое же место, как и обозначение

«поп legato». Да и в игре своей Бузони, по свидетельству современников, использовал не только несвязную артикуляцию, хотя

разного рода приемы поп legato и играли в ней весьма существенную роль, а к «влажному» legatissimo (термин И. А . Брауд о ) он, по-видимому, не прибегал. Думается, что мнение Бузони

о поп legato как об артикуляционном приеме, наиболее отвечающем природе фортепиано, следует понимать как острополемическое (а потому и неточное!) и направленное против тех, кто недооценивал роль разнохарактерной артикуляции в пианистическом искусстве и тем самым преграждал себе и другим путь

к пониманию некоторых характерных черт клавирных произведений Баха. Бузони, по всей вероятности, ясно осознавал, что

одного лишь legato недостаточно для того, чтобы передать речевые интонации и танцевальные элементы музыки Баха.

Эти взгляды Бузони сказались на его редакции I тома « Х о рошо темперированного клавира» ( 1 8 9 4 — 1 8 9 7 ) . Она резко отличается от других изданий Баха, вышедших в X I X веке, и

в первую очередь — от редакции Черни. В предисловии к своему

изданию I тома Бузони высказал отрицательное отношение

к черниевской редакции, но не дал fee подробного анализа и

предоставил сравнение обеих редакций на усмотрение тех, кто

будет ими пользоваться. Если провести это сопоставление, то

прежде всего бросится в глаза, что Черни чуть ли не своим долгом считает повсюду «оживлять» большие линии баховской музыки чрезмерно детализированной динамикой и артикуляцией.

Бузони же руководствуется принципом, что «исполнение

должно

быть прежде всего крупным по плану»,2 и подчиняет этому

принципу все детали. Таким образом, главное, но, конечно,

не единственное различие между редакциями Черни и Бузони

заключается в том, что первый делаёт акцент на деталях, а второй — на главных линиях.

В своем предисловии к I тому « Х о р о ш о темперированного

клавира» Бузони бросил фразу о редакциях Бишофа и Кролля,

1

s

И.-С. Б а х . Клавир хорошего строя. .., стр. 169.

Т а м же, стр. 203.

11

которые ограничиваются главным образом критической ревизией нотного текста. 1 Бузони поставил перед собой иную цель:

она заключалась в создании такой редакции, в которой нашел бы отражение его индивидуальный подход к интерпретации

клавирных произведений Баха в соответствии со стилем музыки. О б этом, в частности, говорят и строки, написанные Бузони спустя два десятилетия после выхода в свет I тома « Х о рошо темперированного клавира»: « Я бы предостерег ученика

от того, чтобы чересчур буквально следовать за моей «интерпретацией». Момент и индивидуум имеют свои собственные

права. М о е толкование может служить хорошей путеводной

нитью, которой не имеет нужды придерживаться тот, кто знает

иной хороший путь». 2

Наконец, последнее замечание. Индивидуальность свою Бузони проявляет, стараясь вникнуть в самую сущность баховской

музыки. А это означает решительный поворот в отношении

к ней по сравнению с X I X веком, точнее, с первой половиной

этого века: если Черни «подчинял себе» Баха, то для Бузони

проникновение в мир баховской музыки служит мощным творческим стимулом. Конечно, такое противопоставление в известной мере схематично, условно и не отражает всех нюансов

в подходе Черни и Бузони к Баху. Н о все же оно привлекает

внимание к тому сдвигу во взглядах, который в истории интерпретации Баха связан с именем Бузони.

2

« М ы никогда. . . не должны забывать,— писал Э. Ф и ш е р , —

что вся музыка возникла из пения. Выразительные возможности красивого, одухотворенного голоса всегда должны служить

образцом и для инструменталиста». 3

Грамзаписи, сделанные Э. Фишером, показывают, что « о б разцом» для него не послужили ни широкое итальянское bel

canto, ни утонченные декламационные приемы французской вокальной школы. Его привлекла та манера пения, которая свойственна интерпретации немецкой лирической песни (особенно ее

совершеннейших образцов в творчестве Ш у б е р т а ) , немецкой

Lied, связанной с народной музыкой и с народным музицированием.

В глубоких связях с этими традициями выработалось и «говорящее», задушевное и вместе с тем бесконечно многообразное

произнесение Фишером музыки Баха, Моцарта, Бетховена,

См. И.-С. Б а х . Клавир хорошего с т р о я . . . , стр. X V .

Предисловие ко второму изданию Инвенций. Цит. по кн.; «Исполнительское искусство зарубежных стран», вып. I, стр. 149.

3 Е. F i s c h e r .

I. S. Bach. Potsdam, 1945, S. 34.

1

2

12

ч

Брамса. У фишеровского Бетховена поэтому несколько сглажена

резкость контуров; его Моцарт несколько романтизирован —

быстрые последовательности и медленные фразы « п о ю т » , темпы

сдержанные (вслушайтесь, например, в запись Концерта ре минор, К . 466 1 ) ; Брамс у Фишера — «венский» или южнонемецкий, но не суровый «гамбургский».

Мелодическая линия в исполнении Фишера обычно расчленяется на сравнительно небольшие фразы, и произносятся они

живо — сложено он говорит. Его игра — это напевная немецкая

речь; так Э. Шварцкопф поет Шуберта. Под пальцами Фишера,

словно бы импровизационно, рождаются бесчисленные тембральные оттенки. Так, в ре-минорном Концерте Баха Фишер

играет тему в соль миноре иначе, чем в ре миноре; иная темброво-тональная окраска темы подсказывает пианисту и иную

ее трактовку, иной характер интонирования. 2

Принципы интерпретации Фишера заставляют его выдвигать

на первый план лирическое, песенное начало. Поэтому legato разных оттенков —• от sempre legatissimo, от «влажного» legatissiшо и до quasi legato — родная стихия Фишера. Наивысшее выражение его мастерство получило, например, в Прелюдиях и

Фугах до-диез минор и си-бемоль минор, в Прелюдии ми-бемоль

минор ( и з I тома « Х о р о ш о темперированного клавира»). 3 Интерпретация Фишером Фуги до-диез минор показывает, сколько

глубокого трагизма и философских раздумий кроется в этой

музыке. В его исполнении Прелюдии минбемоль минор каждая

фраза звучит эмоционально-насыщенно, словно бы она существует сама по себе, отдельно от других; и вместе с тем все

спаяно единым настроением скорби, раздумья.

* Фишеру удаются и жанровые пьесы Баха — не столько грубовато-простонародные, сколько грациозно-танцевальные, например Ф у г и До-диез мажор и Ми-бемоль мажор ( и з I тома

« Х о р о ш о темперированного клавира»). Как и в других пьесах

Баха, staccato Фишера здесь отличается сравнительной легкостью и прозрачностью. Гораздо реже использует он острое

staccato или более тяжелое detache — один из видов portamento.

Менее убедительной представляется нам интерпретация Ф и шером тех произведений, в основе которых лежат остро очерченные звуковые линии. Так, исполнение Фуги Ре мажор ( и з I тома

« Х о р о ш о темперированного клавира») с ее пунктированным

ритмом «в стиле барокко» оказывается значительно бледнее

истолкования многих других фуг Баха.

- ^

Тонко разработанная микродинамика, составляющая у Ф и шера >. характерную

сторону

напевно-речевого

произнесения

1

2

3

His Masters Voice, B L P 1066.

La V o i x de Son Maitre C O L H 15.

La V o i x de Son Maitre C O L H 46—50.

13

мелодии, цсегда подчинена у него крупным, весьма пластично

вычерченным динамическим линиям. В известной мере Фишер

оказывается здесь близок Бузони. 1 Неизменность основного

темпа у Фишера не исключает небольших отступлений от него

в отдельных эпизодах произведения.

Все это образует органически единый комплекс выразительных средств, который позволяет Фишеру исполнять музыку

Баха в соответствии с его эстетическими взглядами и особенностями его артистической личности.

3

Взгляды одного из выдающихся советских интерпретаторов

Баха С. Фейнберга кое в чем совпадают с фишеровскими: и он

придерживается убеждения, что фортепиано — инструмент, на

котором должно стремиться к воспроизведению выразительной

кантилены. «Современное фортепиано не столько ударный инструмент, сколько инструмент. . . «хора струн». . . он. может создать впечатление. . . звучания, подобного хоровой звучности

струнных и духовых, органа и, наконец, вокальных ансамблей» 2 .

Однако осуществленная Фейнбергом грамзапись обоих томов « Х о р о ш о темперированного клавира» 3 показывает, что его

пианистическому искусству, хотя оно и связано с вокальным

началом, присущи и ораторско-декламационные элементы. Ф и шера привлекают в первую очередь философская глубина музыки Баха и запечатленное в этой музыке своеобразное равновесие различных

эмоциональных состояний. Фейнберга же,

кроме всего этого,— проявление энергии, воли. Это сказывается

и в темпо-ритмической импульсивности, которая представляется

одной из характерных черт фейнберговской интерпретации, и

в довольно широком применении пианистом (наряду с тщательно отшлифованными разновидностями legato) четкого, порой

резковатого staccato, активного поп legato. Энергично и оживленно, иногда даже несколько угловато и «злобно», трактует

Фейнберг Прелюдию и, особенно, Ф у г у Ре мажор ( и з I тома

« Х о р о ш о темперированного

клавира»).

Фишер

сглаживает

в этой музыке черты мужественной величавости, Фейнберг же

играет ее, может быть и излишне, нервически-экзальтированно.

В Прелюдии ми-бемоль минор ( и з этого же тома) пианиста

1 Любопытно, что

редакция некоторых инвенций, сделанная Фишером

(Tonmeister Ausgabe. Ulstein, Berlin), весьма схожа с бузониевской их

редакцией.

2 См. статью В. Н а т а н с о н а

«Памяти Фейнберга».—«Советская музыка», 1963, № 1, стр. 90.

3 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 0 5 2 6 8 — 7 3 (I т о м ) и Д 0 5 1 0 6 — 1 1

(II т о м ) .

14

больше

привлекает

декламационный

возможность

оттенок,

ких, с о с р е д о т о ч е н н ы х

нежели

придать

Музыке

раскрыть

в

Патетически-

ней

мир

глубо-

раздумий.

Естественно, что подчеркнутая экспрессивность игры Фейнберга вынуждает его пользоваться иными выразительными средствами по сравнению с фишеровскими. Он не стремится сохранить равномерность ритмической пульсации, а больше заботится

о выделении отдельных, нередко асимметрично расположенных

ритмических вершин. Акценты, которыми Фейнберг их подчеркивает, как бы «подталкивают» музыкальное развитие от одной

такой вершины до следующей.

Баховские темы в интерпретации Фейнберга часто приобретают своеобразную стремительность. Э т о связано, возможно,

с тем глубоким влиянием, которое оказало на музыкальное

мышление пианиста творчество Скрябина с характерными для

него мотивами-зовами. Некоторые «скрябинизмы», излишняя

стремительность ощущаются, например, в исполнении Фейнбергом Прелюдии и Фуги до-диез минор ( и з I тома).

В известной мере стремительными, «скрябинскими» являются

у Фейнберга динамика и агогика, неотделимая у пианиста от

динамики. З д е с ь — наиболее уязвимая сторона фейнберговской

интерпретации. Пианист иногда подчеркивает переломные моменты в развитии полифонической музыки с помощью довольно

значительных отклонений от основного темпа и соответствующих изменений в динамике. Если это оправдывается в произведениях импровизационного характера, то в фугах подобная агогика порой приводит, на наш взгляд, к неоправданной раздробленности целого. Так, в Ф у г е до-диез минор ( и з I тома) почти

все моменты утверждения новой тональности Фейнберг подчеркивает динамически и агогически. В Фуге М и мажор ( и з этого

же тома) возвращение светлой и ясной главной тональности

пианист подготавливает, пожалуй, неоправданно напряженно и

многозначительно — словно вот-вот вступит тема в минорном

ладу. В Ф у г е Д о мажор ( и з этого же тома) Фейнберг так растягивает ritenuto перед кодой, что развитие Ф у г и прерывается,

и кода не завершает форму, а становится каким-то дополнением

Фуги.

В связи со сказанным уместно вспомнить мысли А . Швейцера: !«очень часто вся пьеса у него 1[Баха] со всем своим развитием уже заложена в теме»; «Бах. . . не передает эмоциональное

состояние в виде драматического д е й с т в и я . . . И з этого ясно, как

ошибочно переносить на. Баха динамику, обычную для Бетховена и Вагнера: у них она подчеркивает изменения в гармонии,

которые одновременно являются и поэтическими, чего нет

у Баха». 1 И Т . Ливанова, подойдя к вопросу с иной позиции,

' А л ь б е р т

Швейцер.

1964, стр. 154, 349.

Иоганн

Себастьян

Бах.

«Музыка»,

М.,

15

пишет, по существу, о том же: о своеобразной черте музыкальной драматургии Б а х а — п р о т и в о р е ч и и «между предельным напряжением чувства и особого рода спокойствием», в чем «многие музыканты. . . видят главное и непреходящее обаяние музыки Б а х а » А г о г и к а Фейнберга нарушает это спокойствие,

и поэтому нам думается, что его импульсивная трактовка ряда

фуг не отвечает некоторым важным особенностям баховского

искусства.

Высказанное критическое замечание не снимает нашей общей

очень высокой оценки фейиберговской интерпретации Баха:

пианист выступил со своей цельной концепцией, со своими

весьма интересными принципами трактовки Баха, сумел найти

с в о е г о Баха.

4

Комплекс выразительных средств, который использует, интерпретируя Баха, Г. Гульд, представляется нам удивительно

органичным и цельным. Эти средства обусловлены своеобразным восприятием пианистом музыки Баха: Гульд слышит в ней

не только высокую мысль и богатство чувств, но и концентрированную волю, энергию, иногда — порыв. Благодаря этому его

игра отличается необычайной экспрессивностью.

В ритмическом отношении Гульд часто играет очень определенно, иногда даже резко. Нередко он настолько «обнажает»

ритмическую основу, что выявляется ее жанровая танцевальная

природа,— например в 18-й и особенно в 19-й вариациях гольдберговского цикли (последняя вариация в интерпретации пианиста приобретает ритм менуэта). 2

Ярко выделяя характерные ритмические особенности каждого произведения в целом и его отдельных эпизодов, пианист

порой создает этим путем резкие контрасты (например, в Т о к кате из Шестой партиты: контраст между rubato — в его исполнении — в крайних разделах и неуклонно равномерным движением в среднем, в фугато). 3

В лирических эпизодах Гульд нередко делает своеобразные

противопоставления: на время как бы всецело отдавшись импровизационной поэтической свободе, пианист несколькими четкими

акцентами организует затем музыкальное движение — с тем,

чтобы потом опять свободно -— rubato — продолжать излагать

лирическую мысль. Так, в Сарабанде из ми-минорной Партиты

1 Т. Л и в а н о в а .

Музыкальная драматургия Баха. М у з г и з , М.,

стр. 11.

2 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 0 4 9 3 2 — 3 3 .

3 Всесоюзная студия грамзаписи, Д 5 0 3 6 ^ 3 7 .

16

1948,

Гульд играет мелодию очень свободно, а ритмические опоры

восстанавливают ощущение равномерной пульсации.

Н е чужд Гульду и давно известный способ применения rubato ( о нем писал еще Леопольд М о ц а р т ) : выдержанное в неизменном темпе мерное сопровождение, над которым, как бы независимо от него, развертывается мелодический рисунок главного г о л о с а ' ( 1 3 - я вариация гольдберговского цикла).

Может быть, эта своеобразная ритмическая определенность

исполнения и является одной из главных причин того, что игра

Гульда даже в самых импровизационно свободных лирических

эпизодах никогда не становится расплывчатой. Упругая ритмика — основа игры Гульда; ей, этой ритмике, подчиняются и

из нее вытекают другие выразительные средства. 1

Особенности ритмического замысла Гульда нередко обусловливают и избираемый им темп. Выбор этот зависит прежде всего

от характера движения: чем мельче дробление метра, чем короче его звенья, тем медленнее темп (пример — исполнение

25-й вариации из того же цикла).

Пианист свободно и стремительно играет фигурации, заполняющие промежутки между ритмическими опорами, которые порой находятся далеко друг от друга. Н о именно благодаря этим

опорам сохраняется общее спокойствие движения, присущее музыке Баха. Так, например, 5-ю, 20-ю и особенно 17-ю вариации

гольдберговского цикла Гульд играет очень быстро, а в то же

время благодаря ритмической равномерности в исполнении сохраняются уравновешенность и спокойствие характера.

Тонкая и многообразная шкала артикуляционных приемов

позволяет Гульду достичь необычайной ясности полифонической

ткани. Каждая мелодическая линия произносится как бы независимо от других, но вместе с тем так, что внимание слушателя

всегда концентрируется на самом существенном. Такого рода

задачи —привлечение

внимания к важнейшим моментам —

Фейнберг решает с помощью динамики и агогики, Фишер —

с помощью тембральных средств; Гульд использует для этого

приемы артикуляции.

Принципы артикуляции, а также динамики Гульда во многом сложились под воздействием характерных свойств клавесина. «Скованную» динамику приходилось возмещать средствами ритма, агогики и артикуляции. 2 Стремясь путем необходимых артикуляционных приемов передать «клавесинную»

1 Вспоминаются слова Асафьева о ритме: «ритм слышится как направляющая мысль, как действующая воля» (Б. В. А с а ф ь е в . Музыкальная

форма как процесс. М у з г и з , Л., 1963, стр. 2 7 7 ) .

2 Ч т о б ы лучше понять природу артикуляции Гульда, полезно сопоставить исполнение им — на фортепиано — и В. Ландовской — на клавесине —

синфоний (трехголосных инвенций) Баха (ср. пластинки: Всесоюзная студия грамзаписи, Д 7 1 3 3 — 3 4 , и Victor, L M 2 3 8 9 1

~

Баренбой^

17

11 j »< 1,1 j ),i 'ii к )cri. полифонических сплетений, пианист выработал

сноп самобытное, порой чуть резковатое, но чрезвычайно ясное и

четкое туше. « М н е кажется,— писал Гульд,— что существенный

прогресс в интерпретации Баха у последних поколений исполнителей характеризуется тем, что все более выкристаллизовывается мысль о необходимости пожертвовать колористическими

возможностями во имя ясности линий». 1

Действительно,, если отказаться от мягкого и «закругленного» туше ( б е з чего немыслимо, например, исполнение музыки

Ш о п е н а ) и резко очертить начало и конец фортепианного звука,

он приобретет «графическую» ясность, столь необходимую, по

мнению Гульда, для интерпретации многоголосной музыки.

Возможно, спою роль сыграло и увлечение Гульда современной музыкой-- по не теми се образцами, которые до некоторой

степени снизаны с «романтическим» звучанием фортепиано (например, сочинениями Мийо, Дютийс, Шимановского), а линеарпо задуманными произведениями (например, Сонатой № 3

Кшенека, 2 Вариациями В е б е р н а 3 ) , исполнение которых требует

«графичности» туше.

Точная, четкая игра Гульда вызывает ассоциации с рисунками пером. Пианист строго контролирует удар: звук начинается и кончается очень определенно. Туше Гульда заставляет

вспомнить слова Форкеля, отметившего, что «ясность удара»

являлась характерной особенностью игры'самого Баха: «Меня

часто удивляло то обстоятельство, что Ф . - Э . Бах в своем

«Опыте. . .» не описал детально эту высшую степень ясности

удара, так как. . . в этом заключается главное отличие баховской

манеры игры от всякой другой». 4 Видимо, этой «ясности удара»

требует музыка Баха, что Гульд отлично понял.

« Х о т я я и. . . не признаю,— писал канадский пианист,—

чрезмерностей в применении этой теории [речь идет о плоскостной динамике], 5 мне все же кажется, что, исполняя музыку Баха

на фортепиано, следует до известного предела сохранять террасообразную динамику клавесина». 6 Претворяя эту мысль на

практике, Гульд И в исполнении Гольдберговских вариаций и

в интерпретации сюит противопоставляет в отдельных вариациях или танцах forte и piano различной силы. Раз выбранной

динамической градации полностью подчиняется и микродинамика, значение которой в интерпретации Баха Гульдом сравниГульд в письме автору настоящей статьи от 3 января 1963 г.

Фонотека Ленинградской консерватории. Маг 3728.

3 Фонотека Ленинградской консерватории, М а г 2597.

4 I. N. F o r k e l .

Uber Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Leipzig, 1802, S. 29.

5 Гульд, очевидно, имеет здесь в виду тех пианистов, которые

применяют эту теорию догматически, отрицая всякую динамическую гибкость.

6 Гульд в том же письме.

1

2

18

тельно невелико. Создается впечатление, что динамика играет

здесь хотя и важную, но все же подчиненную роль — и полностью зависит от остальных средств выразительности.

5

« К т о раз слышал, как Ванда Аандовска играет Итальянский

концерт н а . . . клавесине... тому трудно представить себе, что

его можно сыграть и на современном рояле», 1 —пишет А . Ш в е й цер. Однако он тут же добавляет: «нельзя считать, что лозунг

«назад к клавесину» решил вопрос, на каком инструменте надо

играть Баха». 2 Выход Швейцер видит в создании специального

фортепиано, звучание которого стало бы снова «светлым и ясным, с металлическим вибрированием», 3 —то есть таким, каким

оно предстает в наши дни в игре Гульда. Швейцеру и в голову

не пришло предъявить такие требования к туше его современников-пианистов; создание нового инструмента представлялось

ему более реальным делом. Это только доказывает, насколько

неразрывно связано было в представлении музыкантов того

времени понятие «пианист» с определенными традициями —

теми, против которых боролся Бузони, и насколько дальновидной была его мысль о необходимости поисков новой звучности

фортепиано и новых приемов игры на нем для проникновения

в стиль музыки Баха.

'

Надо сознаться, что в мнении об ограниченности звуковых

возможностей, которые (фортепиано (в том виде, в каком оно

существовало) предоставляет интерпретаторам Баха, Швейцер

не был одинок. На рубеже X I X и X X веков немало музыкантов стало сомневаться в том, можно ли убедительно исполнять

на фортепиано клавирные сочинения Баха. Поэтому ряд артистов, среди которых выделяется В. Аандовска, открыл широкую

теоретическую и практическую кампанию за восстановление

в правах инструментов эпохи Баха, в особенности клавесина.

Это стремление и сейчас еще дает о себе знать. Отдельные

музыканты продолжают считать исполнение Баха на фортепиано

субъективистским произволом. В книге Хиндемита «Бах — наследие и обязанность» читаем: «Если мы хотим исполнять его

музыку в соответствии с его замыслами, следует полностью возродить характерные для той эпохи условия исполнения». 4 Практически это означает, что нужно не только заменить фортепиано

клавесином и клавикордом, но и возродить соответствующие им

' А л ь б е р т

Ш в е й ц е р . Иоганн Себастьян Бах, стр. 259.

2 Т а м же, стр. 260.

Т а м же.

4 P.

H i n d e r n i t h . I. S. Bach ~ Heritage and Obligation. New Hawen, 1952, p. 19.

3

2*

19

акустические условия, и, следовательно, отказаться от исполнения баховской музыки в больших помещениях. Уже из-за одного

этого требования, осуществление которого невозможно в современной концертной жизни, тезис Хиндемита представляется нам

неприемлемым.

Н о дело не только в этом. Возможно ли сейчас полное «возрождение» инструментария баховского времени, например клавесина? В настоящее время он делается с металлической рамой,

а для того чтобы воссоздать тембр клавесина эпохи Баха, рама

должна быть деревянной. Более того: в наши дни имеют весьма

приблизительное представление о том, как же этот инструмент

звучал, в действительности, как подготавливались необходимые

для его создания материалы и т. д. Ведь сохранившиеся в музеях инструменты более чем двухсотлетней давности вряд ли

могут дать ответ на эти вопросы.

С у т ь всех этих споров, конечно, не в инструменте как таковом, а в том, что они явились выражением несогласия с интерпретацией Баха, бытовавшей в конце X I X и в начале X X века.

Одним из первых об этом н е с о г л а с и и — в частности, с характером фортепианной звучности у пианистов — интерпретаторов

Б а х а — с к а з а л Бузони; но это не отразилось на его отношении

к самому фортепиано или, точнее, к возможностям- стилистически верно истолковывать на нем музыку Баха. Таково же было

и отношение к проблеме «клавесин и фортепиано» Фишера и

Фейнберга. Не только их высказывания (см., например, у Фейнберга: «свойства современного концертного рояля не только

не враждебны баховскому стилю, а, напротив, помогают выявить его основной с м ы с л » 1 ) ! но и вся их практическая деятельность решают этот долгий спор в пользу фортепиано. И Гульд

мог бы играть на клавесине, как э т о делают теперь многие артисты в Западной Европе и в Америке, но он выбирает фортепиано: « Я убежден, что фортепиано со своей звучностью и

возможностями регистровки. . . наиболее подходящий клавишный инструмент для исполнения музыки Баха». 2

Сейчас установлено, что клавирные пьесы Баха были предназначены как для клавесина, так и для клавикорда, но пока

еще нет полной ясности в том, какие именно произведения Баха

созданы для одного, а какие для другого инструмента. Как известно, в спорах по этому поводу своеобразную роль сыграла

опись имущества Баха, составленная после его смерти судебным чиновником. В этой описи фигурируют лишь клавесины

1 См. статью В. Н а т а н с о н а

зыка», 1963, № 1, стр. 90.

2 Гульд в том же письме,

20

«Памяти Фейнберга».— «Советская му-

различных габаритов. Основываясь на этом факте, некоторые

музыканты во главе с Ландовской стали оспаривать мнение

Форкеля, писавшего, что клавикорд был любимым инструментом Баха.1

В длительную полемику новое внес американский музыковед

и чембалист Э. Бодки. Указав, что «без тщательного осмотра и

без заглядывания под крышку нельзя утверждать, является ли

построенный в четырехугольной форме инструмент клавикордом

или спинетом», 2 Бодки не счел возможным делать выводы на

основе поверхностных наблюдений судебного чиновника.

В результате собственных продолжительных исследований

Бодки установил, что в эпоху Баха еще не знали педального

устройства для смены регистров клавесина. Следовательно, менять регистры во время игры можно было лишь тогда, когда

в партии какой-либо руки была пауза. Н о во многих клавирных

пьесах Баха таких пауз для смены регистров нет. Возникает

вопрос, почему в этих случаях Бах не обращался к другим приемам динамизации развития, встречающимся в практике клавесинистов,— хотя бы к известному со времен вёрджинелистов

уплотнению звуковой ткани путем добавления в кульминационные моменты новых голосов. 3 Отвечая на этот вопрос, Бодки

пишет: « Т о т факт, что Бах, блестяще владея техникой письма

для клавесина с двумя мануалами, все же сочинял произведения, в которых не использовал ни террасообразной динамики,

ни приемов вёрджинелистов, особенно показателен. М ы приходим к выводу, что появление в творчестве Баха этой совершенно

новой манеры письма может быть объяснено единственно тем,

что данные произведения задуманы для клавикорда». 4

Бодки считает, что под термином «Klavier» Бах подразумевал все клавишные инструменты, и напоминает, что известные

сборники Баха под общим названием «Klavieriibung» содержат

произведения для клавесина, клавикорда и органа. Если это так,

то подобным образом можно толковать и слова «Wohltemperiertes Klavier». Исходя из этого, Бодки утверждает, что оба тома

« Х о р о ш о темперированного клавира» задуманы не для одного

инструмента: часть прелюдий и фуг предназначена для клавесина, другие — для клавикорда, а некоторые — возможно, и

для органа. Например, по мнению Бодки, для клавикорда написаны Прелюдии и Ф у г и Д о мажор и До-диез мажор из I тома,

В основе этого мнения лежало свидетельство Ф . - Э . Баха.

Е. В о d к у. The Interpretation of Bach's Keyboard Works. Cambridge-Mass, 1960, p. 29.

3 См. у Кванца «Versuoh eiiner Anwaisung die Flote traversiere zu apielen», гл. 17, ч. 6, § 17: « Н а клавесине с одним манулом piano достигается

путем уменьшения количества голосов, mezzo jorte — удваивая голоса левой

руки, forte — пополняя бас соответствующими консонансами».

4 Е.

В o d к у. The Interpretation of Bac'h's Keyboard Works, p. 26.

1

2

21

а для клавесина —1 Прелюдии и Ф у г и Соль мажор и до минор

из этого же тома.

Распространяя свой метод анализа и на другие клавирные

произведения Баха, Бодки приходит к выводу, что для клавикорда предназначены, например, все французские сюиты, инвенции и симфонии.

Если согласиться с тем, что роль клавикорда в творчестве

Баха действительно более значительна, чем это до сих пор представлялось, то уменьшится и кажущееся противоречие между

характером музыки Баха и ее звучанием на современном фортепиано, ибо клавикорд со всеми его отличительными особенностями в известном смысле ближе к фортепиано, нежели клавесин.

Возможно, что эти рассуждения покажутся отвлеченными.

Н о на самом деле они теснейшим образом связаны с исполнительством. Недаром Фишер писал, что «задача музыкантов состоит в том, чтобы суметь отличить произведения для клавесина

от органных сочинений, нежные поэтические пьесы для клавикорда от блестящих клавесинных пьес в духе concerto grosso». 1

Это умение необходимо не для воспроизведения на фортепиано

звучания клавесина или клавикорда, а для понимания основного

замысла произведения.

Все же, как бы остро ни стоял вопрос о том, для какого

струнно-клавишного инструмента написана та или иная клавирная пьеса Баха, вопросу этому пристало лишь второстепенное

место. «Чисто музыкальный элемент произведения выше инструментального и всегда играет главную роль», 2 — эта мысль, сформулированная Казальсом и подтверждаемая практикой, остается

в силе и поныне.

6

«Исполняя свои сочинения. . . он (И.-С. Бах] умел. . . придавать интерпретации такое многообразие, что каждое произведение под его пальцами звучало подобно живой речи». 3 Инструменты в эпоху Баха обладали весьма ограниченными динамическими возможностями, и поэтому приведенное Форкелем

свидетельство Филиппа-Эммануила Баха об игре его отца заставляет нас обратить внимание на другие, исполнительские

средства, с помощью которых можно было достичь выразительности «живой речи»,— на артикуляцию и агогику.

В отношении артикуляции композитор не оставил в рукописях своих клавирных сочинений почти никаких указаний. « Н е т

Е. F i s с h е г. I. S. Bach, SS. 32—33.

X . М . К о р р е д о р. Беседы с Пабло Казальсом. Музгиз, Л., 1960,

стр. 172.

3 I. N. F o r k el. Ober I. S. B a d i s Leben, Kunst und Kunstwerke, S. 33.

1

2

22

почти никаких оснований надеяться,— пишет Бодки,— что когданибудь удастся полностью выяснить проблему артикуляции». 1

Поэтому Швейцер предложил для определения характера произнесения мелодической линии в этих произведениях руководствоваться теми штрихами, которые встречаются в партиях

струнных инструментов в Бранденбургских концертах и в других сочинениях для оркестра. « К т о изучит их, тот может уже

не сомневаться относительно фразировки клавирных произведений». 2 Этой теории единства приемов артикуляции наносит удар

сам же Швейцер, отмечая в другом месте, что темы Баха задуманы в соответствии с возможностями и особенностями того

или другого инструмента. 3

Ныне признано, что «между темами, используемыми в композициях для органа, клавесина или клавикорда, имеется существенное различие. . . темы вокальных й инструментальных произведений так же обладают своим характерным языком». 4 Если

сравнить структуры тем для разных инструментов и проанализировать немногие артикуляционные указания в кантатах,—

видно, что Бах не только задумывал темы для определенных

инструментов, но и менял произнесение одной и той же темы,

если она передавалась от вокалиста к инструменталисту (и нао б о р о т ) или от одного инструмента к другому.

В связи со сказанным артикуляция выдвигается в ряд проблем, при решении которых интерпретатору Баха бесполезно

рассчитывать на готовые и пригодные для всех случаев рецепты.

По-видимому, из-за этого И. Браудо в труде об артикуляции

уделяет особое внимание произведениям Баха и выдвигает ряд

положений об их исполнении. Н о тут же отмечает: «Положения

эти не дают непосредственных указаний, как надо артикулировать ту или иную мелодию: анализ не может претендовать на

то, чтобы подменять творчество. Практические выводы даются

не в форме: «исполняйте так-то», но в форме: «если вы в данном случае преследуете такую-то цель, то вам нужно избрать

такие-то средства» или „применяя такие-то средства, вы подчеркиваете такие-то моменты музыкальной структуры"». 5

Такой

подход знаменует новый поворот в постановке

1 Е. В о d к у.

The Interpretation of Bach's Keyboard Works, p. 204.

Н а этой же странице Бодки признает, что для понимания, например, фаминорной Инвенции очень много дают авторские лиги, которые сохранились

в Urtext'e, но тут же добавляет: « Е с т ь что-то сокрушительное в том факте,

что мы так никогда и не додумались бы до именно таких [артикуляционных]

решений».

2 А л ь б е р т Ш в е й ц е р . Иоганн Себастьян Бах, стр. 269.

3 Т а м же, стр. 280.

4 Е. B o d k y .

The Interpretation of Bach's Keyboard Works, p. 215.

5 И. Б р а у д о .

Артикуляция ( о произношении мелодии). Музгиз, Л.,

1960, стр. 46.

23

проблемы. И. Браудо отнюдь не стремится ограничить исполнителя обязательными, безусловными предписаниями. Главное он

видит во внимании к строению и основным закономерностям музыкальной речи, тогда как вытекающие из них детали исполнения предоставляются всецело на усмотрение самого исполнителя.

Э т о — почти единственный источник для интерпретации, а исторический момент играет здесь только вспомогательную роль.

«Искусство штрихов, необходимое для исполнения произведений

Баха, может быть выработано только путем длительной. . . работы над исполнением этих произведений. Между тем именно

практика.. . показывает, что. . . понимание мотивного строения

мелодии оказывается более прочной опорой в работе, чем уточнение штрихового приема». 1 Эта мысль Браудо резко отличается

от схоластических требований «абсолютной исторической объективности». Вместе с тем она помогает понять, почему столь различные артикуляционные приемы, как приемы Фишера ( « г о в о рящее» legato) и Гульда (острая ритмизация), могут рассматриваться как индивидуальное толкование тех или иных объективно

существующих и потенциально заключенных в нотном тексте

моментов.

7

Известный мексиканский композитор К. Чавез пишет: « Я

хотел бы подчеркнуть, что замена отдельных нотных знаков

наносит музыкальному произведению ущерб лишь в частностях,

в то время как неверный темп полностью искажает замысел,

форму и содержание произведения». 2

В справедливости этой мысли не приходится сомневаться;

она ежедневно подтверждается исполнительской

практикой.

И вместе с тем достаточно сравнить хотя бы интерпретации прелюдий и фуг Фишером и Фейнбергом, чтобы обнаружить в них

довольно заметные различия в темпе, причем, несмотря на это,

во многих случаях достаточно убедительны оба варианта.

Каждый артист использует в своей игре ряд исполнительских

средств выразительности — скажем, темп, динамику, агогику,

артикуляцию; но в разных интерпретациях возникают и различные соотношения этих средств. Даже небольшое перемещение акцента с одного из них на другое вызывает заметные

изменения в общей картине, во всем замысле. Отмеченная убедительность разных темпов у Фишера и Фейнберга объясняется

Тесной связью темпа с прочими средствами выразительности.

Чем ярче личность артиста, чем выше его мастерство, тем теснее

объединяются в единое целое в его интерпретации отдельные

1

2

24

И. Б р а у д о . Артикуляция, стр. 1 1 0 — 1 1 1 .

С. C h a v e z . Musical thought. Cambridge-Mass, 1961, p. 100.

выразительные исполнительские средства. Благодаря такому

единству и возможны случаи, когда различные в темповом отношении интерпретации кажутся в равной мере соответствующими характеру произведения.

Взаимосвязям темпа и артикуляции посвящены исчерпывающие строки в книге Б р а у д о : . «Определенный ш т р и х . . . своим

характером... обосновывает.. . темп, и вне определенного соответствующего ему артикулирования темп оказывается лишенным своего обоснования. Понятно поэтому, что поиски правильного темпа, понимаемого абстрактно — как некоей «правильной»

скорости, взятой вне связи с определенным произношением, часто бывают безрезультатными». 1 В то же время выбор приемов

артикуляции полностью связан с проникновением в содержание

и в основное настроение произведения. И з этого следует, что

тезис о взаимосвязи темпа и «аффекта» произведения, который

акцентировал в своем трактате Ф . - Э . Бах и который поддерживали его современники, по-прежнему остается в силе. Приведенная мысль Чавеза о решающей роли темпа в интерпретации произведения является правильной и в отношении произведений

Баха, но — с одной существенной оговоркой — в пределах одинакового исполнительского замысла.

Сказанное относится и к агогике. Практическое применение

тех или иных артикуляционных приемов влечет за собой в известном смысле отклонения от равномерной пульсации.

И сегодня встречаются исполнители и педагоги, которые

не признают никаких агогических отклонений в интерпретации

Баха. Тем самым, часто того не подозревая, они отказываются

и от использования артикуляционной выразительности. Если

«втиснуть» исполнение в рамки математически точной- пульсации, то оно становится мертвенным и вялым. Живая выразительная музыкальная речь всегда содержит отклонения от такой

«идеально точной» метрономной пульсации. Иногда эти отклонения еле заметны, но все же вполне реальны, и выдающиеся

а р т и с т ы — н а п р и м е р Гульд — умеют очень тонко пользоваться

ими, придавая именно этим жизненность и пластичность своему

исполнению.

Конечно, и в агогике существуют почти не поддающиеся словесному выражению пределы, выход за которые нарушает равновесие, искажает облик музыкального произведения того или

иного композитора. Искусство Баха особенно чувствительно к нарушению этих границ, и прав И. Браудо, указывающий, что

«сознательное отрабатывание. . . агогического приема легко приводит к утере правдивости игры. . . Очевидно, агогика меньше

всего должна осознаваться как таковая». 2

1

2

И. Б р а у д о . Артикуляция, стр.

Т а м же, стр. 113.

17—18.

25

8

Проблема динамики сравнительно мало занимала умы современников Баха, и инструменты «скованной» динамики вполне

их удовлетворяли. Когда же к клавирным произведениям Баха

обратились пианисты, возник вопрос — как использовать динамические ресурсы фортепиано. В редакции « Х о р о ш о темперированного клавира», сделанной Черни, отразились взгляды той

эпохи, когда нельзя было даже представить себе исполнение фортепианной музыки без постоянного использования волнообразной динамики. Несколько позже Лист и Рубинштейн внесли

в ицтерпретацию Баха характерную для органа широту перспективы. 1 Эта «органная концепция» стала исходным пунктом интерпретационных

поисков Бузони. О н

писал:

«Баховский

стиль. . . характеризуется прежде всего мужественностью, энергией, широтой и величием». 2 Или — почти четвертью века позднее: «Если монументальность и не всегда находит выражение

в клавирных произведениях Баха, то все же мы нравственно

обязаны — в соответствии с творческой сущностью мастера —

везде,, где возможно, подчеркивать эту черту». 3 По-видимому,

под словами «широта», «величие», «монументальность» кроется

глубоко осознанная Бузони особенность эмоциональной стороны музыки баховского времени, о которой говорил и Римский-Корсаков: «одна из отличительных особенностей склада

музыки композиторов той эпохи заключалась в том, что они

умели как'то особенно длинно и долго чувствовать одно и то же

и в этом (одном) настроении держаться без ослабления нередко

весьма продолжительное время». 4 Характерны также слова

Швейцера, сравнившего музыкальную драматургию Баха и Бетховена: « О н [Бах] изображает идею в статическом состоянии, но

не развивает ее в становлении и изменении. . . .напрасно мы будем искать у него переживание идеи, ее борьбу, отчаяние, умиротворение— все то, о чем говорят бетховенские произведения и

что хочет выразить послебетховенское искусство». 5 Конечно,

эти особенности искусства Баха требуют иного динамического

воплощения, нежели музыка классиков и романтиков. « П о э тому,— пишет Швейцер,— у него надо различать архитектони1 А . Рубинштейн писал: « М н е кажется, будто Бах всё мыслил органно,

за исключением своих танцев и, может быть, прелюдий». ( « М у з ы к а и ее

представители». Изд. Юргенсона, М., 1892, стр. 1 6 3 ) . Там же зафиксировано отрицательное отношение Рубинштейна к редакции Черни.

2 Предисловие к инвенциям, 1891. Цит. по кн. «Исполнительское искусство зарубежных стран», вып. I, стр. 153.

3 Предисловие

к «Маленьким прелюдиям», 1915. Цит. по тому же

источнику, стр. 153.

4 Цит.

по кн.: Т . Л и в а н о в а .

Музыкальная драматургия Баха,

стр. 10.

5 А л ь б е р т

Ш в е й ц е р . Иоганн Себастьян Бах, стр: 348,

26

ческую динамику больших линий и рядом с нею

ную

динамику, о д у х о т в о р я ю щ у ю

эти

Деталйзйровай-

линии».1

Как реакция против использования «волнообразной» динамики в начале нашего столетия возникло направление, сторонники которого (пианисты и педагоги, стремившиеся к объективной интерпретации) отказывались при исполнении клавирных

пьес Баха от естественной интонационной микродинамики. Основываясь на том, что на клавесине невозможно было постепенно

усиливать или ослаблять силу звука, они стремились бережно

сохранять идеально ровные динамические «террасы». Только

в новом разделе произведения разрешалось изменить «этаж» динамики. К этим попыткам буквально воспроизвести на фортепиано характерные особенности клавесинной динамики следует

подходить с такой же меркой, как и к другим попыткам искусственной архаизации.

Детали и главные линии, динамика больших отрезков музыки

и микродинамика — все это находится в исполнении больших

артистов в живой диалектической взаимосвязи. У одного — интерпретация музыки Баха основана на инструментальном претворении вокально-пластического начала. В этом случае игре его не

свойственны резкие динамические контрасты; движение динамических линий закругленно; крупные линии вырастают как сумма

более мелких, важную роль играет микродинамика. Таковы характерные черты динамики Фишера.

У другого артиста в основе исполнения лежат не только вокально-напевные, но и остро и резко подчеркиваемые декламационные моменты. Таким артистом нам представляется Фейнберг. В его исполнении крупный план в известном смысле преобладает над микродинамикой. И в то же время взятая в целом

динамика Фейнберга прежде всего связана с характерной для

него стремительностью и с его пониманием музыкальной формы.

Если ритм в интерпретации выдвигается на первый план,

становится едва ли не главным носителем эмоционального тонуса, то роль микродинамики соответственно уменьшается — она

служит тогда, главным образом, для оттенения артикуляционных

моментов. Что касается крупных динамических линий, то они

при таком остро ритмизованном исполнении группируются,

как правило, по принципу контраста, и смена нюансов происходит не постепенно, а довольно резко, в «поворотных пунктах», и

это иногда придает новому разделу другой колорит. Вероятно,

именно так очень часто возникают динамические решения Гульда.

Это, конечно, относится к произведениям в равномерном и быстром движении; в медленных пьесах (например, в сарабандах),

где в гульдовском исполнении господствуют декламационные

' А л ь б е р т

Швейцер.

Иоганн Себастьян Бах, стр. 267.

приемы, соотношение между ритмикой и микродинамикой меняется в пользу последней.

Сравнивая динамические решения, например, Фишера и

Гульда, хотелось бы подчеркнуть разную роль динамики при

различном понимании ритмики. Несомненно, ритм составляет основу и музицирования Фишера. Н о для него — в отлитие от

Гульда — новая тембрально-динамическая окраска при повторных проведениях темы — например при интерпретации I части

Концерта ре минор ( №

1052 по Указателю произведений

И.-С. Баха В. Ш м и д е р а ) — по-видимому, важнее ритмической

«точности» произнесения. 1

Таким образом, и в отношении дйнамики можно сделать лишь

очень общие выводы, использование которых на практике тесно

связано с конкретным исполнительским замыслом и определенным выбором средств выразительности.

9

« Н а протяжении двух столетий, прошедших со времени Баха,

каждое следующее поколение рассматривало его искусство с собственной точки зрения». 2 Правильность этих слов Хиндемита

лишний раз подтверждается всем тем, что до сих пор говорилось

об интерпретации клавирной музыки Баха. Действительно, если,

скажем, обратиться к Фишеру и Гульду, то оба пианиста опираются в своей игре на объективные стилистические особенности

этой музыки. И все же трудно представить себе большую дистанцию между субъективным истолкованием этих особенностей

названными пианистами, между их исполнительскими замыслами. . .

Возникает в связи с этим вопрос: а как отнестись к традициям в интерпретации клавирного творчества Баха?

Пожалуй, нет другого композитора, в отношении исполнения

музыки которого было бы высказано такое количество^ псевдохудожественных и псевдонаучных догм. Всевозможные «табу» по

поводу применения в клавирных сочинениях Баха rubato, динамики и т. д. уместны лишь в рамках какого-либо определенного

1 О том, что в игре Гульда обнаруживается существенно новый подход

К ритмике, свидетельствует и неоднократно проводившийся автором настоящей статьи эксперимент. Группе слушателей (студентов консерватории) проигрывались записи Концерта ре минор Баха в исполнении Фишера ( В с е союзная студия грамзаписи, Д 7 8 2 7 — 2 8 ) , Гульда (фонотека Ленинградской консерватории, Маг 2 1 8 5 ) и снова Фишера. Интерпретацию Фишера,

очень цельную, убедительную и оцененную вначале по достоинству, при

повторном воспроизведении — после знакомства с гульдовским

исполнен и е м — слушатели даже не узнавали сразу и реагировали довольно резко:

« Т а к нельзя играть, это же неритмично!».

2 P. Н i п d е m i t h.

I. S. Bach — Heritage and Obligation, p. 8.

28

исполнительского замысла; они могут иметь предупреждающее

значение при соблазне выйти за пределы, допустимые стилистическими особенностями произведения. Н о запрещения не должны

претендовать на роль всеобщих, обязательных правил: это противоречило бы мысли об органическом единстве выразительных средств исполнителя,' которую мы стремились доказать.

Если, например, пианист придерживается артикуляции, характерной для Фишера, выверяет темпы по записям Фейнберга,

а динамику распределяет так, как это делает Гульд,— его ожидает жестокая неудача. И так — в любой комбинации средств и

приемов. Т о , что убедительно у одних,— у других становится

карикатурой. Знания, в том числе и знание традиций исполнения, должны служить лишь исходным пунктом для самостоятельных поисков. Эту бесспорную и общеизвестную истину при исполнении клавирных произведений Баха нередко забывают. Пианист, неспособный понять стилистические закономерности его

музыки и особенности его полифонического мышления, чувствует

себя неуверенно, теряет творческую инициативу и в конечном

счете подпадает под влияние манеры игры того или иного признанного авторитета. Вместо оригинальной интерпретации возникает копия, а свою художественную совесть исполнитель успокаивает пустой фразой об «уважении к традициям».

О каких же традициях может идти речь? Подлинные традиции рождены выдающимися исполнителями, нашедшими свое

понимание музыки Баха в длительном творческом процессе. 1

Точных и конкретных сведений об исполнении музыки самим

Бахом или его современниками не существует. Приходится примириться с тем обстоятельством, что о характере баховской интерпретации сохранились лишь самые общие высказывания и

что возможность открытия новых существенных фактов в этой

области ныне уже, по-видимому, маловероятна. Что касается

клавирных сочинений, то традиции их исполнения вообще могли

бы сохраниться лишь в опыте клавесинистов и клавикордистов.

Перенесение же клавирных произведений Баха на фортепиано

ставит перед исполнителем, как уже отмечалось, новые проблемы.

Н о есть в этом вопросе другая, и, может быть, самая главная сторона. Даже если бы современные пианисты имели абсолютно точное представление об игре самого Баха, это не освободило бы их от необходимости творчески подходить к интерпретации его музыки: ибо сильное воздействие на слушателей

оказывает только та интерпретация, которая -неразрывно связана со своей эпохой. «Великие. . . музыканты. . . в своем исполнительском творчестве выражают важнейшие темы своей эпохи,

1 Вспомним хотя бы П. Казальса, который изучал сюиты Баха 12 лет

и только после этого решился исполнить их публично (см. X . - М . К о р р е д о р . Беседы с Пабло Казальсом, стр. 4 9 ) .

29

и именно это делает их искусство понятным, близким и жизненно

важным для современников». 1 Музыку Баха мы воспринимаем

иначе, чем его современники; вполне вероятно, что нас привлекают в ней моменты, быть может, мало занимавшие людей два

столетия назад и существовавшие тогда в творчестве Баха лишь

потенциально. Преувеличение роли традиций, к тому же не

имеющих прямого отношения к авторскому- исполнению, не

только парализует творческую инициативу исполнителя, но и мешает ему ощутить дыхание эпохи, делает его интерпретацию

чуждой и ненужной слушателю. « У музыкального произведения

существует известная доля гибкости стиля, сохраняющая его актуальность для новых поколений, новых вкусов и новых художественных требований... Вся с и л а . . . произведения обнаруживается только тогда, когда находится артист, умеющий перевоссоздать замысел автора, связать его с устремлениями нового

времени, переосмыслить его в своем индивидуальном восприятии,

связать его со своей личностью». 2

Как часто пианисты, обращаясь к истолкованию музыки одного стиля, бездумно используют привычные для них выразительные средства, выработанные на изучении и исполнении музыки других стилей! В той или иной форме на это не раз обращали внимание и отечественные, и зарубежные музыканты.

Сред них — и упоминавшийся уже Чавез. Перу последнего принадлежат

следующие

слова, обращенные к

исполнителям:

« Я предлагаю исполнителям использовать весь свой талант и

знания, чтобы глубоко проникнуть... в замысел композитора.

Ставя вопрос именно так, исполнитель не будет приспосабливать

произведение к своим техническим возможностям и эстетическим

устремлениям, но будет подчинять эти возможности и устремления замыслу композитора». 3

Если так понимать задачу исполнителя, то станут на свои

места важнейшие компоненты, определяющие характер интерпретации,— записанный автором нотный текст, индивидуальность

исполнителя и исполнительские традиции ( т о есть опыт истолкования музыки артистами предыдущих поколений). Никогда

нельзя забывать, что только тогда, когда на первый план выдвигается не исполнитель, а музыкальное произведение, когда пианист использует свое умение, чтобы как можно бережнее донести

до слушателя замысел композитора или, точнее, объективное содержание произведения,— рождается интерпретация, в которой

индивидуальность музыканта раскрывается во всей ее широте,

зрелости, правдивости и естественности. Подчиняя себя произве' Л. Б а р е н б о й м. А . Г. Рубинштейн, т. 1, М у з г и з , Л., 1957, стр. 333.

С. Ф е й н б е р г .

А р т и с т и з м и мастерство неразделимы.— «Советская музыка», 1963, № 1, стр. 88.

3 С. C h a v e z .

Musical Thought, pp. 105—106.

2

30

дению, исполнитель, если он талантлив, неминуемо проявляет

свое творческое 'лицо, и чем оно ярче — тем сильнее оно раскрывается.

В отношении произведений Баха этот процесс подчинения

авторскому замыслу иногда затрудняется рядом специфических

обстоятельств. Подавляющее большинство современных исполнителей воспитано на творчестве главным образом классиков и

романтиков, и поэтому необходимое для постижения Баха искусство полифонического мышления им часто приходится осваивать

дополнительно. Н о без основательного знания самобытных приемов баховской музыкальной драматургии немыслимо успешное

проникновение в мир его искусства. Более чем где бы то ни было

здесь необходимо умение «не только чувствовать музыку, но и

подкреплять свое чувство пониманием». 1 Этому должно способствовать широкое знакомство с творчеством Баха: только «путем

изучения многих произведений Б а х а . . . у современного интерпретатора баховской музыки может развиться то, что мы называем

„ощущением стиля"». 2 К этому следует присоединить и все доступные нам исторические сведения с вытекающими из них выводами, и опыт исполнителей — современных и прошлых поколений. Н о все это лишь подготовит почву для появления собственных творческих замыслов.

Конечно, мы знаем много такого, чего не знали во времена

Баха; но коль скоро мы играем Баха,— мы должны знать то,

что было известно и чем владели его современники. Поэтому

крайне желательно хотя бы частично возродить традиции баховской эпохи, не знавшей разделения творческой деятельности на

композиторскую и исполнительскую.

И чем усерднее и основательнее исполнитель углубится

в творческую лабораторию Баха, тем совершеннее отразятся

в его игре простота, одухотворенность, благородство и глубокая

человечность искусства этого великого композитора.

1 Г. Н е й г а у з. О б искусстве фортепианной игры (Записки педагога).

М у з г и з , М „ 1958, стр. 295.

2 Е. F i s c h e r .

I. S. Bach, S. 33.

А.

Аронов

Д И Н А М И К А И АРТИКУЛЯЦИЯ

В ФОРТЕПИАННЫХ

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

БЕТХОВЕНА

В

исполнительских указаниях композитора сказываются особенности его музыкального мышления. Изучение этих указаний помогает постичь авторский музыкальный стиль, а если речь идет о композиторе-пианисте —

позволяет до известной степени восстановить черты его исполнительского искусства.

Н и у нас, ни за рубежом почти нет работ, в которых авторские исполнительские ремарки подвергались бы специальному

истолкованию. Даже титаническая фигура Бетховена в этом

смысле не привлекала до сих пор внимания исследователей.

Между тем пианистическая практика нуждается в таких трудах:

они могли бы дать исполнителям объективную основу для индивидуальной интерпретации.

ДИНАМИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ БЕТХОВЕНА

1

Динамика в музыке — одно из средств выражения. Перечислить выразительные значения каждого из динамических указаний, конечно, невозможно. Pianissimo, например, может придать

музыке задушевнейший тон, характер воспоминания, указать на

отдаленность действия. Fortissimo может свидетельствовать и

о крайней степени выражаемого музыкой эмоционального состояния, и о напряженности действия. Crescendo и diminuendo

соответственно могут выражать эмоциональные подъем и спад,

приближение и -удаление (движение в пространстве).

32

Динамика может служить и средством музыкальной «изобразительности». Нам представляется, например, что crescendo в лябемоль-мажорном эпизоде похоронного марша из Сонаты Лябемоль мажор, ор. 26, помогает созданию иллюзии барабанного

боя (в частности, благодаря этому данный отрывок воспринимается как этап похорон героя — отдание воинских почестей). 1

Динамика фиксируется в нотном тексте с помощью соответствующих знаков. В музыке используются три типа динамических указаний: обозначения различных степеней силы звучания

(динамические уровни), 2 обозначения постепенных изменений

силы звучности (динамические ^эволюции), обозначения акцентов.

Сила звучности, ее постепенные нарастания и спады находят

в нотном тексте относительное отражение. Своими обозначениями композитор указывает лишь основную характеристику

динамических явлений. На долю исполнителя выпадает сложнейшая задача — он должен найти м е р у

динамического выражения.

Динамика композитора столь же индивидуальна, как и другие выразительные средства его музыки — мелодия, гармония,

ритмика, фактура и т. д. Особенностью бетховенской динамики

является контрастность. Динамику Бетховена можно охарактеризовать как неожиданную, внезапную, как «dinamica subita». Наиболее типичные для Бетховена динамические приемы — сопоставление контрастных динамических уровней, акцентировка и нюанс

р < р ( т о есть crescendo,

которое в кульминационной точке

внезапно обрывается piano). Эмоциональная напряженность музыки Бетховена часто находит свое выражение сразу во всех

этих видах динамического контраста. 3

Бетховен придавал динамике исключительное значение. О б

этом свидетельствуют прежде всего детально разработанная им

1 История исполнительского искусства знает не одну попытку истолкования выразительного смысла динамики. Укажем хотя бы на образные

объяснения рр, р, mezza voce, f и ff, принадлежащие Карлу Черни. Приводим несколько его высказываний: « М о ж н о считать, что каждая из пяти

главных разновидностей forte и р&апо выражает определенный х а р а к т е р . . . » ;

«Pianissimo. .. имеет таинственный, мистический характер, при совершенном

исполнении может произвести на слушателя чарующее впечатление музыки,

звучащей издали, э х а . . . » ; «Fortissimo. . . выражает подъем радости до ликот

вания, страдания до неистовства, блеска до бравурности» ( С . С ъ е г п у.

Vollstandige

theoretisch-practische

Pianoforte-Schule...,

op. 500, T, 3,