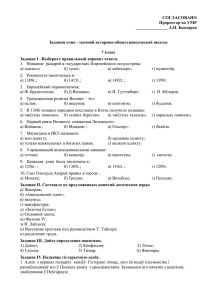

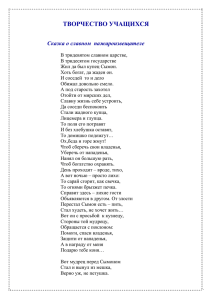

Данута Герчиньска (Слупск, Польша)

advertisement