Воспоминания.Военные годы. ( к Выпуску 6)

реклама

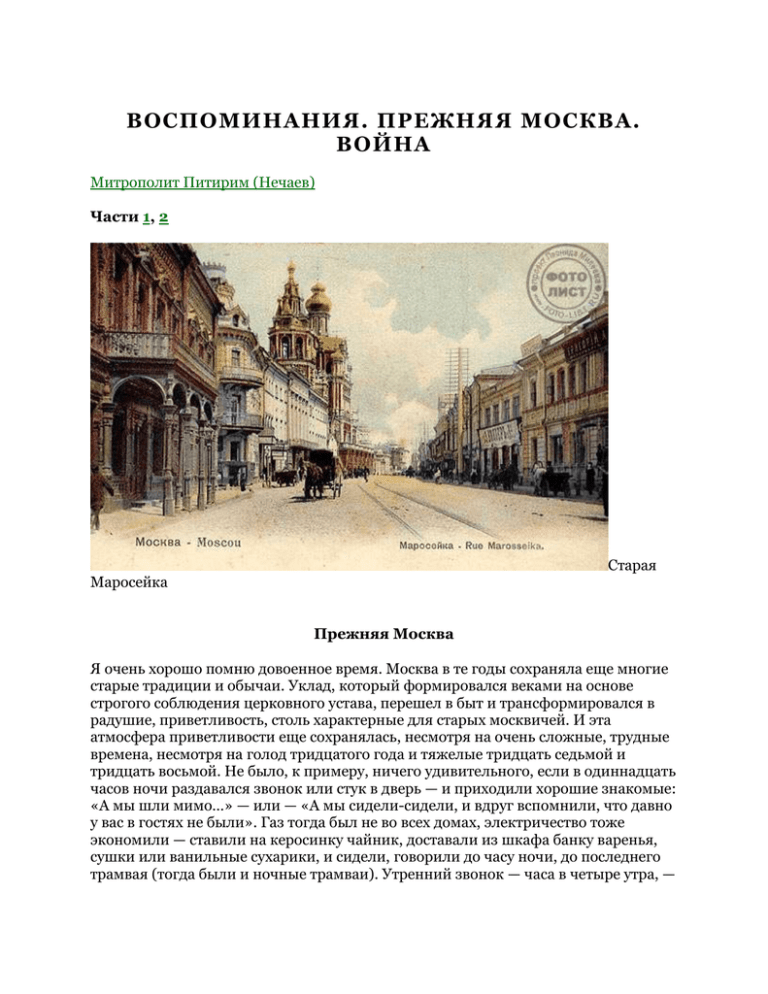

ВОСПОМИНАНИЯ. ПРЕЖНЯ Я МОСКВА. ВОЙНА Митрополит Питирим (Нечаев) Части 1, 2 Старая Маросейка Прежняя Москва Я очень хорошо помню довоенное время. Москва в те годы сохраняла еще многие старые традиции и обычаи. Уклад, который формировался веками на основе строгого соблюдения церковного устава, перешел в быт и трансформировался в радушие, приветливость, столь характерные для старых москвичей. И эта атмосфера приветливости еще сохранялась, несмотря на очень сложные, трудные времена, несмотря на голод тридцатого года и тяжелые тридцать седьмой и тридцать восьмой. Не было, к примеру, ничего удивительного, если в одиннадцать часов ночи раздавался звонок или стук в дверь — и приходили хорошие знакомые: «А мы шли мимо…» — или — «А мы сидели-сидели, и вдруг вспомнили, что давно у вас в гостях не были». Газ тогда был не во всех домах, электричество тоже экономили — ставили на керосинку чайник, доставали из шкафа банку варенья, сушки или ванильные сухарики, и сидели, говорили до часу ночи, до последнего трамвая (тогда были и ночные трамваи). Утренний звонок — часа в четыре утра, — конечно, ничего хорошего не предвещал, а до полуночи ходить в гости было в порядке вещей. По дворам в 30-е годы еще ходили шарманщики. Старшие рассказывали, что шарманка на меня произвела огромное впечатление, и когда я обижался, то говорил: «Вот, куплю шарманку и уйду далеко!» Если вы подходили к прохожему с вопросом, как пройти, к примеру, в Кривоколенный переулок, вам начинали объяснять: «Пойдете прямо, потом свернете налево, а потом направо». «Что? — недоумевает спросивший. — Почему направо, надо налево!» Между ними возникал спор и в конце концов объяснявший говорил: «Пойдемте, я вас провожу». Свой район, конечно, знали прекрасно. Я вырос на Чистых прудах и знал там все проходные дворы и подворотни. Помню Хитров рынок у Яузских ворот. На него можно было попасть, если идти вниз по Старосадскому и Спасоглинищевскому переулкам. В мое время это было, конечно, уже не горьковское «дно», и название было уже не Хитров, а «Колхозный», но понятие «Хитровка» оставалось. Торговали там морковкой, зеленью и прочими подобными вещами. Хитровка Были на моей памяти и очень хорошие дисциплинарные традиции. В 11 часов вечера, как правило, выходил к воротам дворник — в белом фартуке, с бляхой. Мы жили в шестиэтажном доме, построенном перед первой мировой войной. Под лестницей была отдельная комнатка, где жила дворницкая семья. Семьи эти менялись, но обычно они были из татар, большие, многодетные. В доме все жили душа в душу, друг другу помогали. Дворников мальчонка, Степка, выбегал рано утром и оглашал двор — глубокий колодец — своей песней. Раз Степка проснулся — ему можно дать записочку, он пойдет и принесет старушке, которой трудно спуститься вниз, булку, масла или что-нибудь еще. До сих пор у меня стоит в ушах: между четырьмя и пятью утра зимой слышится скребок — это дворник вышел и скребет тротуар. Тротуары были чистые, хотя машинами снег не убирали — я еще помню ломовых извозчиков с большими мохнатыми лошадьми и полки на мягкой резине. Снег свозили на ручных саночках во двор, а там стояли снеготаялки в виде металлического домика. Были такие «жалюзи», туда бросали дрова, а сверху в ящик — снег. Снег таял и стекал в канализационный люк. Вообще достоинство в нашем русском обществе всегда хранили свято — Боже упаси уронить его хотя бы в какой-то детали поведения: в манерах, в осанке — согнуть перед кем-то спину. Так, помню, в Патриаршем Елоховском соборе были два старичка, никогда не снимавшие своих георгиевских крестов. Георгий, как орден за личное мужество, был признан во время Великой Отечественной войны (по существу, наш орден Славы является его прямым наследником и даже в чемто повторяет его в оформлении), и тогда многие стали доставать их из коробочек, но эти носили свои ордена и в тридцать пятом, и в тридцать седьмом, и в любом другом году. Один из старичков был совершенно согбенный, с палочкой, видимо, тяжело раненный, получивший какие-то костные повреждения. Другой — чрезвычайно бравый, с усами, ходил всегда в сапогах, защитного цвета шинели и — полный банк, четыре георгиевских креста. Представлялся он: «Лейб-гвардии уланского полка ее императорского величества императрицы Марии Федоровны…», — дальше следовало его звание и имя, которых я не помню, но он всем этим очень гордился и это достоинство пронес через все те страшные годы, и никто его не трогал — настолько он был утвержден в своем солдатском мужестве[1]. Общественный порядок до войны в целом поддерживался. Нелитературных выражений я в детстве не слышал. За бранное слово полагалась санкция — «трояк». Когда меня первый раз вывезли на дачу, в деревню, я услыхал на улице какое-то незнакомое слово и, придя, спросил у старшей сестры, что оно значит. Сестра чуть посуду из рук не выронила. Это сейчас, я смотрю, маленькие ребятишки уже свободно владеют всем «богатством» русского языка…[2] Впрочем, все это — лишь анатомия и эмоции, на мой взгляд, гораздо хуже привычка к «черному слову». Мне в детстве говорили, что от такого слова сотрясается земля, и я всегда боялся, что рядом со мной появится трещина, в которую я провалюсь. Раньше люди вообще знали это правило: не вызывай[3]. Нам и в голову не приходило, что можно оставить какую-то надпись в подъезде[4] или перейти улицу в неположенном месте, хотя, конечно, мы, мальчишки, озорничали. Дом наш стоял на углу Харитоньевского и Машкова переулков, там, где сейчас находится театр Олега Табакова «Табакерка», в подъезде с «грустными» кариатидами. Харитоньевский переулок известен всем из «Евгения Онегина» — и я еще застал одну старушку в «усадьбе Лариных». Усадьбу вскоре снесли и на ее месте построили новые дома. Там же стоит величественное здание, которое занимает Министерство военно-морского флота — а ведь это всего-навсего девичье епархиальное училище! На месте Харитоньевской церкви сейчас стоит школа. Харитон исповедник имел какую-то особую связь с Троице-Сергиевой лаврой. Когда строился Гефсиманский скит, его строитель не рассчитал, и у него внезапно кончился кирпич, когда рабочие были уже наняты. Деваться было некуда: денег, чтобы купить — нет, не купить тоже нельзя — иначе рабочим неустойку платить придется. И когда он оказался в таком безвыходном положении, ночью во сне ему явился Харитон исповедник и сказал: «Да ты посмотри, что у тебя за церковью делается!» Утром он пошел посмотреть, что же там, и нашел зарытый в землю кирпич — как раз сколько было нужно для строительства. У нас тоже был подобный случай. Когда стали восстанавливать академическую церковь, в ней не было иконостаса. Нужно было из чего-то делать, хоть из фанеры. Решили поискать, нет ли в музейных запасниках чего подходящего — и нашли в Донском монастыре. Оказалось — иконостас из церкви Харитона исповедника. И очень хорошо подошел, только пришлось его слегка сузить, потому что та церковь была шире. Церковь Успения на Покровке была одной из красивейших в Москве. Она была построена в стиле московского барокко и производила, пожалуй, большее впечатление, чем известная церковь Покрова в Филях. Рассказывали, что Наполеон, войдя в Москву, был поражен ее красотой и хотел даже разобрать ее и перенести в Париж. Мои собственные воспоминания о ней, конечно, весьма смутные. Отчетливо помню только то, как иду по крутой лестнице. От храма Христа Спасителя осталось в моей памяти впечатление громады, но меня к нему и близко не подпускали. Храм был занят обновленцами и мы туда не ходили. Старший брат зашел однажды посмотреть. Там проповедовал Введенский, но народу было мало — несколько человек по углам. Храм был темный, запущенный, опустевший. Маросейка, ее окрестные переулки — Златоустьинский, Петроверигский, Старосадский и другие — это целая история. Храм святителя Николая в Кленниках, где служил великий старец, праведный Алексий Мечев… В Старосадском переулке — церковь святого Владимира в Старых Садех, напротив — Иоанновский монастырь. В годы моего детства в нем была школа НКВД — что-то наподобие современного спецназа. Весной открывали огромные сырые подвалы монастырских зданий — для просушки, и мы, ребятишки, по этим подвалам лазили, — у кого докуда смелости хватит. Очевидно, подвалы с внутренней территорией не сообщались, потому их и открывали, но самые отважные забирались по ним очень глубоко… Лубянская площадь Таким я запомнил предвоенное время. Тогда в наших коммунальных квартирах, в условиях чрезвычайно трудных социальных, политических перемен, ломок, оставались непререкаемыми основные ценности: достоинство личности, которая в скудности созидает свой духовный мир, и законы общежития, которые позволяли людям с разными характерами, разными способностями, но одухотворенным одной идеей совместного родового, племенного, семейного, просто человеческого совыживания, сохранить Русь, — так же как и в погромном тринадцатом веке, и в Смутное время, и в переломный, страшный век двадцатый. В 1939 г. был заключен пакт о ненападении с Германией. И тогда же вышел на экраны фильм «Александр Невский», где главный герой бьет «псов-рыцарей» на льду Чудского озера. Можно два эти факта не сопоставлять, но можно и сопоставить. И, конечно, Александр Невский прощается с павшим бойцом уже не по-комсомольски, — заломив фуражку на затылок, — а по русскому обычаю — преклонив одно колено и сняв шлем. А в следующем фильме — «Александр Суворов» — главный герой уже, не стесняясь, говорит: «Помилуй, Бог». А в третьем — «Богдан Хмельницкий» — представлен хотя и шаржированный, но очень симпатичный поп Гаврила, у которого за поясом с одной стороны крест, а с другой — пистолет. Так — поэтапно возвращалось к нам то, что было запрещено. Сейчас русскую культуру не запрещают, но тщательно размывают. Война Очень хорошо помню тот воскресный день, когда я вышел со службы около двенадцати часов. Накануне мы с Толей Алешиным договорились, что поедем к нам на дачу, я позвонил ему из автомата, чтобы уточнить, где и когда встречаемся, а в ответ услышал: «Куда? Когда? Война началась!» — «Да что ты! — удивился я. — Не сходи с ума. Какая война?» Тем не менее это действительно была война. С ее началом в какие-нибудь полтора—два часа лицо Москвы изменилось. В лицах прохожих появилось какое-то новое, трагичное выражение, — но это был трагизм не страха, а удивления. Я тогда, еще только выйдя из церкви, заметил это, но ничего не понял. Сразу появился замечательный гимн: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» — мы до сих пор его поем. Как у Гоголя, последние строки повести «Тарас Бульба»: «Нет такой силы, которая одолела бы русскую силу». Или у Толстого, при всем моем критическом отношении к нему, верно сказано: «Побеждает дух армии». Именно такой настрой был тогда. И первым, кто призвал к этому, был митрополит Сергий, будущий Патриарх. Голос Русской Православной Церкви прозвучал совершенно легально через московское центральное радио. Можайское шоссе. 1941 г. После первых объявлений о переходе нацистами границы и бомбардировке Киева Москва посуровела, улицы опустели, люди стали серьезнее. По улицам мчались на мотоциклах фельдкурьеры с полевыми сумками. В первую ночь была, как оказалось, ложная воздушная тревога, но москвичи рассказывали, что они видели сбитые нацистские самолеты. Потом с неба посыпались настоящие бомбы. Но и в эти первые, самые тяжелые месяцы войны Москва оставалась мужественной, спокойной, не было никакой паники. В русском народе особое отношение к солдату и каждый русский человек в душе солдат. Перед глазами стоит картина: девушки — хрупкие, худенькие — несут по улице огромный аэростат. Их непременно должно было быть двенадцать. Если же хотя бы одной не доставало, их веса уже не хватало, чтобы удержать на земле эту конструкцию. Подует ветер сильнее, а они так и не выпускают из рук канатов, и уже аэростат волочит их по земле, того и гляди унесет неведомо куда. Мне очень хотелось на фронт, но меня туда не взяли. Осенью мы, школьники, принимали участие в строительстве укреплений — у меня с тех пор обморожены руки и ноги и поврежден позвоночник. Трудно было 17 октября — тогда, казалось, началась некоторая нервозность, волнение, но и оно стабилизировалось, а когда 6 декабря пошли сибирские полки, тихоокеанская пехота — тут уже на улицах был праздник. Значимы были даты: 6 декабря — день памяти Александра Невского. Волоколамск освободили 19 декабря — на Николая Чудотворца. Тогда люди пошли в Церковь. Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет, — об этом я, по прошествии 50 лет могу свидетельствовать, поскольку совершал таинства над многими старичкамигенералами. В кругу моих знакомых было много замечательных людей. Вспоминаю знаменитого героя, летчика Маресьева. Он мне рассказывал в частной беседе, что им двигало, когда он полз по лесу, раненый, — патриотичность? воинский долг? — Вера в то, что он увидит свою мать, которая без него просто не выживет: он ее кормилец, он ее сын. Наша армия-победительница была православной армией. Последний год призыва был 1926, а до 1930 г. крещение в русских семьях считалось обязательным. Прошли годы коллективизации, годы великого строительства социалистической индустрии, годы ликвидации безграмотности — и в то же время — годы концлагерей, миллионов жертв. Но 1945 г. — это был действительно всенародный праздник, когда любого солдата в гимнастерке подкидывали вверх, осыпали цветами, зацеловывали «вусмерть», как говорится, напаивали до полного бесчувствия — это было торжество единства, торжество русского национального подъема. Великая Отечественная война была тем оселком, тем критерием, которым было проверено наше национальное самосознание. Митрополит Питирим (Нечаев) 23 октября 2013 года - Прошли годы. Я уже молодой священник, в Елоховском бываю реже, — однажды встречаю его на улице. Он привык относиться ко мне как к мальчику, юноше, а теперь я уже в ином качестве, но он по-прежнему обращается со мной патронажно, и говорит: «Ты знаешь, какое дело: иду я тут как-то раз, вдруг слышу — кто-то за мной идет. Я остановился — никого. Иду дальше — кто-то снова идет, шаркает ногами. Огляделся — никого. Так это… я! Я — шаркаю ногами!!! Ну, вспомнил я нашего ротного, который говорил: "Ешь солому, а вида не теряй". Скомандовал себе под левую ногу и пошел. И хожу». [1] — Нынешние дети вообще обо всем очень хорошо осведомлены: пригласили меня как-то в один детский сад, «в славянской традиции», я спрашиваю ребятишек: «А вы знаете, что такое "бабки"»? Они отвечают: «Знаем. Это деньги». «Нет, — говорю, — это игра! А еще она называется "казанки"». [2] — Есть что-то, что вне нас, помимо нас, но мы не приобщаемся к черной силе зла. Приведу, кстати, такой эпизод. Один иеромонах Киево-Печерской лавры рассказывал, что у них в духовном соборе был эконом или келарь, иеродьякон, который во время заседаний всегда что-то рисовал на листочке бумаги. Это было вполне обычно — кто-то пишет, кто-то записывает — но он рисовал, и, как выяснилось, рисовал бесенят. «Отец, — сказали ему — этого не надо делать! Ты плохо кончишь!» Он ответил: «Знаете, братия, я очень люблю рисовать, но если я буду рисовать ангелов, получится кощунство. А этих — чем хуже, тем лучше». Тем не менее, по словам этого моего знакомого иеромонаха, о. Кифы, жизнь этого дьякона закончилась вне монашества и драматически. [3] — Это сейчас бывает, что в подъезд недавно построенного, хорошего дома зайти страшно. Мне рассказали забавную историю или, может быть, анекдот. Объявление в подъезде: «Товарищи! (зачеркнуто) Граждане! (зачеркнуто) Господа! Пожалуйста, не гадьте в подъезде!» [4]