часть 1 - Петрозаводский государственный университет

реклама

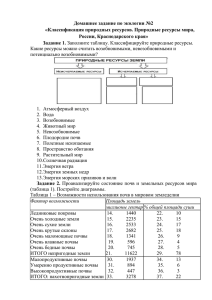

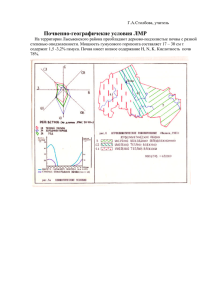

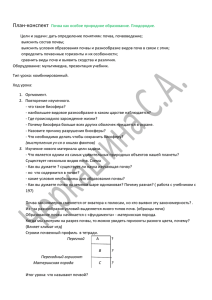

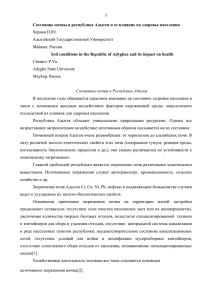

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт леса Карельского научного центра Российской академии наук (ИЛ КарНЦ РАН) На правах рукописи Солодовников Антон Николаевич ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ СМЕНЫ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ КАРЕЛИИ 03.02.08 – экология Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук Федорец Н.Г. Петрозаводск - 2014 2 СОДЕРЖАНИЕ стр. Введение 4 Глава 1. Обзор литературы 7 Глава 2. Природные особенности региона исследований 19 2.1 Геологические условия 19 2.2 Рельеф 21 2.3 Климат 22 2.4. Растительность 24 2.5. Почвенный покров 25 Глава 3. Объекты и методы исследования 3.1 Объекты 3.1.1 Лиственные биогеоценозы сформировавшиеся на ленточных глинах 3.1.2 Лиственные биогеоценозы сформировавшиеся на супесчаной морене 3.1.3 Хвойные биогеоценозы 3.2 Методы Глава 4. Характеристика почв исследуемых биогеоценозов 28 28 28 36 40 42 44 4.1 Почвы сформировавшиеся на ленточных глинах 44 4.2. Почвы сформировавшиеся на морене 55 Глава 5. Экологические свойства почв 59 5.1 Вариабельность мощности лесных подстилок 59 5.2 Вариабельность почвенных показателей 65 5.3 Запас элементов питания 74 Глава 6. Взаимосвязь лесообразующей породы с почвенными характеристиками 80 6.1 Кластерный анализ почвенных характеристик 80 6.2 Факторный анализ почвенных характеристик 83 3 6.3 Дискриминантный анализ взаимосвязи лесообразующей породы и почвенных характеристик 6.4 Анализ связи физико-химических свойств почв и характеристик напочвенного покрова 96 99 Выводы 101 Список литературы 104 Приложения 119 4 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы: В Карелии, где более 85% территории относится к лесному фонду, применение методов рационального природопользования является особо приоритетным. Промышленная заготовка еловой и сосновой древесины в регионе приводит к новым сукцессиям, часто с большим участием лиственных пород, в основном березой и осиной. Особенности почв и почвенного покрова среднетаежной подзоны определяют условия развития лесных экосистем, изучение которых является актуальной задачей. Приобретающая все большее значение кадастровая оценка лесов придает дополнительную ценность знаниям о роли сукцессий в плодородии почв в различных типах местообитаний. Проводимые ранее в Карелии работы касались экологических свойств почв в хвойных и лиственных биоценозах, сформировавшихся в моренных ландшафтах, тогда как свойства почв тяжелого гранулометрического состава являются почти не изученными. В отношении экологических свойств почв осинников планомерных исследований также не проводилось. Научная новизна: В результате исследований дополнены и систематизированы данные по экологическим свойствам почв легкого гранулометрического состава, исследованы почвы тяжелого гранулометрического состава под лиственными и хвойными лесами. Выявлен набор почвенных показателей, наиболее подверженных влиянию смены древостоя. Построены уравнения связи экологических почвенных характеристик с породой древостоя. Цели и задачи исследования: Целью данной работы являлось изучение влияния на экологические особенности почв, сформировавшихся на почвообразующих породах разного гранулометрического состава, антропогенной смены хвойных биогеоценозов лиственными в среднетаежной подзоне Карелии. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 5 1. Изучить морфологические химические свойства, характеристики почв, химические и физико- сформировавшихся на почвообразующих породах тяжелого и легкого гранулометрического состава под березовыми, осиновыми и еловыми древостоями. 2. Дать характеристику почв под березовыми и осиновыми древостоями в сравнении с еловыми. 3. Изучить пространственную вариабельность физико-химических и химических показателей почв в березовых, осиновых и еловых биогеоценозах. 4. Сравнить содержание и запасы элементов минерального питания в почвах лиственных и еловых биоценозов. 5. Выявить особенности и определить наиболее характерные показатели взаимосвязи лиственных и хвойных пород с почвой. Практическая значимость работы: Полученные данные могут использоваться при проведении работ по оценке земель под хвойными и лиственными древостоями и планировании лесохозяйственных мероприятий. Апробация работы: Основные положения диссертационной работы докладывались на международной конференции студентов и аспирантов "ЛОМОНОСОВ-2002" (Москва 2002); международной конференции «Экологические функции лесных почв в естественных и антропогеннонарушенных ландшафтах» (Петрозаводск, 2005); международной конференции «Пространственно-временная организация почвенного покрова: теоретические и прикладные аспекты» (С-Пб, 2007); международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов – 2008» (Москва, 2008); на VI съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (Петрозаводск, 2012). Публикации: По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе, 2 в изданиях, рекомендованных ВАК. 6 Благодарности: Автор выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам Института леса, оказавшим научную и моральную поддержку в работе над диссертацией и отдельно д.с.-х.н Н.Г. Федорец за научное руководство. Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №00-04-49073. 7 Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Согласно развиваемой концепции плодородия почвы, главная функция почвы – обеспечение жизни на Земле. Почва, как необходимый компонент любой наземной экосистемы, является следствием жизни и одновременно одним из условий ее существования. С плодородием почвы традиционно связывают питательный режим наземных экосистем (Докучаев 1948; Вильямс, 1951; Добровольский, Никитин, 1986; Добровольский, 2005). Под питательным режимом понимается сочетание возможностей окружающей среды в удовлетворении потребностей организмов и их сообществ в элементах питания и способности организмов использовать эти возможности, трансформируя среду обитания и, тем самым, создавая условия жизни. В общем виде под плодородием понимают способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания и воде. Таким образом, доступность элементов питания является необходимым условием плодородия. Химические элементы присутствуют в почвах в различных физикохимических формах. Они могут находиться в виде водорастворимых и обменных форм, могут быть связаны в органических соединениях, силикатах, оксидах железа, алюминия и марганца. Водорастворимые, обменные и, частично, органические соединения являются наиболее мобильными и потенциально доступными для растений (Карпачевский, 1981; Орлов, 1985; Барбер, 1988; Ильин, 1991). Наибольшее влияние на содержание подвижных соединений элементов в почвах оказывает реакция среды (Каппен, 1934), окислительно-восстановительные условия, наличие тонкодисперсных частиц, количество и качественный состав гумуса (Орлов, 1985; Brady, 1984). Одним из основных показателей почвенного плодородия является содержание в почвах органического вещества. Почвы лиственных лесов по 8 количеству органического вещества близки к почвам еловых насаждений, так как занимают места бывших ельников. Отличие заключается в меньшем его количестве в лесных подстилках, которые в лиственных лесах маломощны, поскольку лиственный опад быстро минерализуется и гумифицируется, а накопление органического вещества происходит в гумусово-аккумулятивном горизонте А1 (Кононова 1963; 1968; Дергачёва, 1984; 1989 ). Географическое положение значительно определяет степень воздействия породы на лесорастительные свойства почвы (Лазарева, Зябченко, 1981). Интенсивность разложения и минерализации органических остатков и синтез гуминовых веществ в лесу под воздействием биохимических процессов и ферментативных реакций зависят от химического состава гумусообразователей и почвенно-климатических условий (Соколов, 1960, 1962; Пономарева, Плотникова, 1980). В Карелии наиболее производительные древостои произрастают на почвах со средними запасами органического вещества и нормальным увлажнением (Морозова, Лазарева, 1983). В формирование питательного режима экосистем значительный вклад вносят атмосферные выпадения. Поступление элементов из атмосферы рассматривают как компенсатор потерь биогеоценозом элементов - биофилов в условиях гумидного режима в результате выщелачивания (Пьявченко, Сибирева, 1959; Пономарева 1966, 1972; Никонов, Манаков, 1979; Никонов, Лукина, 2000). Трансформация и перераспределение атмосферных выпадений в лесу осуществляется древесными растениями. Кислотность и состав атмосферных осадков, проникающих через древесный полог, отличаются от осадков, поступающих в лесные прогалины или на поляны (Куликова, 1968; Пристова, 2005). В березняке и осиннике состав кроновых вод различается под лиственными и хвойными древесными растениями, особенно по содержанию органического углерода, калия, кальция. В водах, собранных в межкроновых пространствах (“окнах”), зафиксированы меньшая концентрация основных элементов биогенного происхождения и более 9 резкие колебания их содержания в течение вегетационного периода. Это отражает парцеллярный характер сложения растительного сообщества лесной экосистемы, что проявляется уже на стадии возобновления древесных растений в травянистом сообществе. По сравнению с осадками, собранными под травянистой растительностью, воды под кронами древесных растений отличаются большей концентрацией органического вещества и элементов-биогенов – калия, кальция, магния. (Арчегова, Кузнецова, 2011). Осадки, прошедшие сквозь крону хвойных деревьев, характеризуются более высокой кислотностью, чем собранные в межкроновых пространствах или в лиственном лесу (Никонов, Лукина, 1998; Nicholson et al, 1980; Forest vegetation affecting.., 2006). Взаимодействуя с потоком атмосферных осадков растительный покров количественно его увеличивает за счет интенсивного извлечения аэрозолей, а качественно - внося в него биогенные компоненты: некоторые катионы и органические соединения. (Cronan, Reiners, 1983). Это явление может быть обусловлено также высокой способностью хвойных к перехвату аэрозолей, поскольку они обладают большой поверхностью (Tyier et al., 1987; Woodin, 1989). Вымываемые из растений неорганические соединения включают все основные макро- и микрокомпоненты. В наибольших количествах обычно высвобождаются калий, кальций, магний и марганец. Вымываются из растительности также различные органические соединения (Tukey, 1970). Таким образом, полог древостоя не является нейтральным фильтром. В зависимости от видового состава деревьев и сомкнутости он в той или иной мере трансформирует кислотность и химический состав атмосферных выпадений (Елпатьевский,1942; Стрелкова А.А., 1969; Gersper P.L., Holowaychuck, 1971; Лукина, Никонов, 1998). Карелия относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет 600 мм, при этом 350-400 мм выпадает в теплое время. Довольно высокое годовое количество осадков в Карелии и слабое испарение их приводит к периодическому значительному 10 промыванию почв, в свою очередь обусловливает особую динамичность веществ, находящихся в почвенном растворе (Левкина, 1962). Древесные насаждения оказывают сглаживающее влияние на температуру приземного слоя воздуха. Максимальная и минимальная температура выше, чем на открытом пространстве (~7°,~3°), причем максимальная колеблется значительно сильнее, чем минимальная, особенно под воздействием солнечных лучей. Среднесуточная температура молодых насаждений в целом больше, чем средневозрастных. (Морозова, 1968). Разница температур почвы под кроной и в "окне", достигает 1°-1,5°, суточные и сезонные колебания температуры выражены сильнее в "окне". Весной и осенью разница больше, чем летом. Оптимальная температура для активного роста растений 9-10°, начальная для процессов роста 5-6°. Прогрев почв зависит от роста насаждений. Например, почвы средневозрастных березняков менее подвержены колебаниям температуры, чем почвы молодых и старых насаждений. С увеличением возраста насаждений среднесуточная и максимальная температуры воздуха падают, а минимальная возрастает. Почвы березняков теплее, чем ельников на 1-1,5° (Морозова, Лазарева, 1983). В спелых лиственных насаждениях кроны задерживают 20-27% осадков, а полог ели 40-42%. Накопление снега больше в молодых насаждениях. Наиболее изменчива влажность в 50 сантиметровом слое почв. Наибольшая влажность наблюдается весной, наименьшая – в период вегетации растений (1-10мм). Наиболее влажными весной и наиболее сухими в период вегетации являются почвы средневозрастных насаждений (Руднева, 1973; Казимиров и др., 1978). Важное влияние на изменение свойств почв имеет растительный опад (Родин, Базилевич,1965; Самойлова, 1969; Корчагина, 1973; Матюшкин, 1973; Кучко, Матюшкин, 1974, Морозова,1991; Карпачевский и др., 1993). Характер разложения опада зависит от фракционного состава (хвоя, ветви, корни) и от видового состава (хвоя ели или сосны, листья березы или осины и т. д.). Минерализация и гумификация растительного опада в березняке 11 разнотравном протекает более активно, чем в хвойных лесах. Древесина лиственных пород по сравнению с хвойными разлагается в 3-4 раза быстрее (Ведрова, 1997, 2008). Здесь из опада быстрее высвобождается азот и зольные элементы, особенно самая устойчивая его часть – негидролизуемый остаток. На начальных этапах опад березы активнее разлагается в подстилке березняков, чем хвоя в сосняках. Однако в любом случае листья березы подвергаются более глубоким качественным изменениям, чем хвойный опад. За год из листьев березы в березовом насаждении высвобождается от 50% до 75% отдельных элементов и разлагается около 70% клетчатки и негидролизуемых соединений. Интенсивно разлагаются азотсодержащие соединения и негидролизуемый остаток опада листьев березы в сосновом насаждении (Смирнова, Глазунова, 1958; Семенова 1971, Федорец, Бахмет, 2003). Хвойный же опад по истечении трех с половиной лет представляет собой особо устойчивую к разложению лигнифицированную массу, в которой закреплено значительное количество азота и особенно фосфора. Береза способствует интенсификации круговорота веществ как за счет более быстрого высвобождения элементов из опавших листьев и улучшения питательного режима почв, так и за счет стимуляции микробиологических процессов и активизации процессов разложения других видов опада и подстилки (Казимиров и др. 1969, Казимиров и др. 1978, Морозова, Куликова, 1978; Германова, 1994; Binkley, 1994; Кулай, Хренова, 1996). Вес 1 дм3 ствола березы в свежем состоянии 0,96-0,99кг, в абсолютно сухом 0,52-0,56кг (~45%),(у ели ~50%). Для листьев березы влажность 65%(для хвои ели 55%). На ствол березы в среднем приходится 50-74% фитомассы, на листья 2-10%, ветви 15-16%, 20-22%. При одинаковом диаметре масса кроны у ели в 2-2,5 раза больше, чем у березы. Насыщенность кронового пространства листовой массы находится в обратной связи с высотой насаждения. 12 Обилие и видовой состав напочвенного покрова (его масса) определяются степенью развития древесного полога. Особенно четко эта зависимость проявляется в двухъярусных насаждениях (Казимиров и др., 1978). Обычно ассимилирующие органы разлагаются быстрее, чем ветви, а ассимилирующие органы лиственных пород разлагаются примерно в два раза быстрее, чем хвойных (Бутримайте, 1969; Зайков, 1976; Германова, 1994). Такое влияние березы в смешанных насаждениях очевидно связано с усилением миграции элементов в биоценозе (Новицкая и др., 1981; Nykvist Nils, 1963; Пристова, Хабибуллина, Виноградова 2012). С включением березы в состав хвойных насаждений не только ускоряется биологический круговорот веществ, но и увеличивается его объем, снижается кислотность (Falkengren-Grerup, 1989), улучшается режим питательных веществ, изменяется гумусовый профиль и некоторые физические характеристики почв, в частности плотность. Увеличивается сумма зольных элементов, возвращаемых с опадом. Более богатый азотом органический материал березового древостоя обеспечивает быструю гумификацию и минерализацию опада. (Паршевников, 1957; Шакиров, 1961; Плохов, 1969; Ханбеков, 1977; Лазарева, Зябченко, 1981). Выявлена способность водорастворимых продуктов из живых растений и из опада, в составе которых преобладают органические вещества (полифенолы и органические кислоты), к реакциям растворения, восстановления и комплексообразования (Карпачевский, 1963; Зонн, 1963; Кауричев, Ноздрунова, 1964; Кауричев, Фролова, 1965; Яшин, Кауричев, 1992; Яшин и др., 1993; Карпухин и др., 1993). Таким образом, интенсивность потоков химических элементов, определяемая эдификатором со всеми конкретным его биогеоценотическими связями, может рассматриваться как важный фактор направленности почвенных процессов (Мина, 1965, 1967; Карпачевский, 1977; Ведрова, 1980). В целом, является очевидным, что в почвах, находящихся под различными лесными насаждениями, процесс почвообразования идет неодинаково. Количество отчуждаемых и возвращаемых элементов зольного 13 питания зависит от видового состава насаждения, его возраста, наличия подроста и т.д. (Шумаков, 1963) Специфическое влияние различных групп почвенных животных и микрофлоры приводит к формированию специфичной для данного типа леса подстилки. Бактериальная флора обильно развивается в почвах под лиственными породами, под хвойными насаждениями резко увеличивается деятельность высших грибов (Загуральская, 1994, Рунов и др., 1956; Левкина, 1962, Терешенькова, 1973). Почвы березняка характеризуются большим количеством микроорганизмов, особенно бактериальной микрофлоры (аэробов). Отмечается доминирование неспоровых бактерий над споровыми. Считается, что неспоровые формы усиливают первую стадию минерализации органических веществ, а споровые вторую, связанную с превращением белков микробного синтеза и трансформацией органического вещества (Мишустин, 1959). В формировании азотного фонда ельников и березняков основная роль принадлежит ферментативной деструкции растительного опада (Загуральская, Клейн, 1994). В подстилках березняка разнотравного повышена биогенность (количество микроорганизмов на 1г почвы), выделяется больше углекислоты, тогда как подстилка сосняков содержит большее количество фосфорной кислоты, азота и гумуса, но их переход в минеральные горизонты чрезвычайно замедлен. Микробиологические процессы наиболее активно протекают в подстилке всех типов леса, затухая с глубиной. Наиболее активно микробиологические процессы, связанные с накоплением питательных веществ, протекают в березняках (Степанов, 1932; Гаврилов, 1950; Левкина, 1962; Звягинцев, 1987; Мамай, Федорец, Степанов, 2013). Древесные породы влияют на микробную биомассу почв, изменяя такие показатели как количество и качество органического вещества, кислотность, электропроводность и т.д. (Priha, Smolander, 1997; Микроорганизмы лесных почв, 2006; Меняйло, 2007). 14 Вид древесной растительности оказывает существенное влияние на формирование напочвенной растительности (Крышень, 2000). Концентрация массы живого напочвенного покрова в березняках больше, чем в ельниках. Сомкнутый еловый ярус, создавая сильное затенение поверхности почвы, ослабляет развитие травянистой и моховой растительности (Казимиров и др., 1969; Казимиров и др., 1978). Сомкнутые древостои осины резко изменяют условия среды, созданные ранее еловым лесом. Это отражается на видовом составе напочвенного покрова: уменьшается доля участия лесных кустарничков (черники, брусники) и широкотравья. увеличивается Плотная количество подстилка из теневыносливых листвы осины злаков и создает неблагоприятную среду для развития покрова зеленых мхов: последние сосредоточены под пологом деревьев хвойных пород среди лесных кустарничков (Яковлев, Воронова, 1959, Фокин, 1977) Сплошные рубки леса вызывают существенные изменения лесорастительных условий. Изменяются световой и тепловой режимы, воднофизические и химические свойства почв (Кубрак, Аникеева, Чертовской, 1978). Все это способствует поселению злаков и лиственных пород. Влияние березы положительно для лесорастительных свойства почвы. Поступающий на поверхность почвы лиственный опад формирует своеобразную лесную подстилку, которая при разрастании трав задерняется (Федорец, Морозова, 2001) Важнейшая эколого-ценотическая роль осины в формировании лесов состоит в том, что ее обильный вегетативный подрост подавляет развитие травяного покрова, конкурентно исключающего успешное выживание самосева главных лесообразующих хвойных видов, одновременно резко снижая пожароопасность леса. Препятствуя процессу “залужения” гарей, осина способствует сохранению общей лесопокрытой площади. В условиях континентального климата с периодическим разрушением хвойных лесов пожарами осина выполняет роль вида-эксплерента, временно выполняющего 15 защитный микроклиматический полог для возобновления автохтонных патиентных темнохвойных видов – ели, пихты и кедра. Будучи более теневыносливыми и долговечными, они постепенно вытесняют осину и березы из состава древостоев (Ценотическая роль осины..,2013). Березовые и осиновые леса занимают 11,6% лесной площади (Государственный доклад.., 2012). Почвы мелколиственных лесов отличаются высокими по сравнению с хвойными лесами значениями общего азота (1500-7700 кг/га) и очень большими значениями подвижного калия (до 450 кг/га) на фоне снижения количества органического вещества (70-315 т/га) в 25-см слое почвы. Березовые и осиновые леса зеленомошной группы произрастают на подзолистых вторично-дерновых почвах различного механического состава (от песков до тяжелых суглинков). Березняки и осинники долгомошно-сфагновой группы типов леса произрастают на подзолисто-болотных супесчаных и болотных низинных торфяно-глеевых супесчаных и суглинистых почвах (Морозова, Лазарева, 1983). Березовые леса занимают относительно большую площадь в сравнении с другими производными мелколиственными лесами. Они сосредоточены в среднетаежной подзоне Карелии вследствие более широкого распространения в ней еловых лесов, на сплошных вырубках которых и возникают преимущественно березовые леса. Березовые насаждения являются производными типами леса, возникающими в результате сплошной рубки еловых, реже сосновых насаждений. Поскольку береза обладает широким экологическим диапазоном, она заселяет вырубки хвойных лесов, начиная от типов лишайниковой группы и кончая типами сфагновой группы. Березовые леса формируются в основном в условиях относительно умеренной влажности и наибольшего минерального богатства почвогрунта, а именно: на местах произрастания ельников и реже сосняков зеленомошных. Очень редко березовые леса формируются в условиях крайне сухих и бедных почвогрунтов, на месте сосняков и ельников лишайниковых. Производные 16 березовые типы леса на заболоченных местообитаниях характеризуются почти равным соотношением березы и хвойных пород (Яковлев, Воронова, 1959). Березовые леса, возникшие на месте ельников, характеризуются большой численностью и биохимической активностью микроорганизмов по сравнению с березняками, сформированными на более бедных почвах сосновых насаждений. Однако по биогенности почв эти две группы типов леса стоят значительно ближе друг к другу, чем сосняки (Загуральская, Клейн, 1994). Осинники, как и березняки, возникают на местах вырубок хвойных лесов, преимущественно на местах наиболее высокопроизводительных ельников зеленомошных и очень редко на вырубках ельников и сосняков лишайниковых и заболоченных. В среднетаежной подзоне, где почвы менее оподзолены и более плодородны, осинники формируются также на месте вырубок дубравно-широкотравных лесов и редко сосняков зеленомошных. Одним из факторов, ограничивающих развитие осинников, является поражаемость осины в раннем возрасте древоразрушающими грибами, тем более в условиях недостаточного увлажнения и минерального питания. Это нередко влечет за собой ее усыхание. Места, освобожденные осиной, заселяются березой и происходит смена осинников березняками. Осинники очень редко однородны по составу. Чаще осина составляет не более половины общего состава древостоя, остальная его часть почти целиком принадлежит березе и ели. (Яковлев, Воронова, 1959) В процессе изменений, претерпеваемых почвой в результате воздействия на нее различных лесных насаждений, величина pH водной и соляной суспензии до глубины 50см не остается постоянной. Благодаря разрыхляющему действию корневых систем березы, почва характеризуется меньшей плотностью, большей порозностью и соответственно большей водопроницаемостью (Лазарева, Зябченко, 1981). В почве березняка происходит постепенное уменьшение кислотности почв как актуальной, так и потенциальной и степени подвижности химических соединений. В хвойных 17 лесах кислотность почв выше, чем в березняках, и тем самым увеличивается подвижность соединений алюминия, железа, а также гумуса, обменных оснований и т.д. (Шакиров, 1961; Фирсова, 1968). Почвы мелколиственных лесов содержат больше фосфора и калия, чем хвойные леса. Поступление элементов питания лиственных лесов обеспечивается жизнедеятельностью всего микробного комплекса, который качественно выше в 2-4 раза по сравнению с почвами ельников. Экосистемы березовых лесов, сформированные на ленточных глинах и глубоких песках, близки по микробиологическим показателям на структурном уровне. Микробные сообщества развиваются в условиях постоянного притока доступных пищевых ресурсов сосредоточенность из лиственного микроорганизмов опада. в Характерна подстилке по повышенная сравнению с минеральной частью почвы. Почвы под березняком разнотравным характеризуются более высокими значениями рН, причем в отличие от ельника-черничника, рН лесной подстилки выше и иногда более значительно, чем рН минеральных горизонтов. Это вполне закономерно, так как подстилка березняка состоит в основном из опавших листьев, содержащих значительное количество оснований. В почвах под березняком отмечается в сравнении с ельникомчерничником и сосняком бруснично-вересковым большее содержание подвижного кальция, магния, фосфора, азота и других элементов питания (Левкина, 1962). Максимальное количество денитрифицирующих бактерий наблюдается в горизонте А1А2 березняка разнотравного, в ельнике черничном - меньше, и почти полное их отсутствие в сосняке брусничновересковом (Степанов, 1932; Гаврилов, 1950; Левкина, 1962). В почвах тяжелого механического состава наличие в почве мелких и крупных трещин обусловливает глубокое промачивание почвы во все периоды вегетации и создает благоприятный режим питания, поскольку корневая система березы глубоко проникает в плотные (до 1,6 г/см3) слои почвы и в сухие периоды может извлекать влагу из глубинных слоев (Шумаков, 1963). Подавляющее 18 количество влаги, находящееся в глине, насыщенной до ПВ, содержится в виде пленок (Роде, 1965; Еруков, 1978; Еруков, Власкова, 1986). Рядом авторов (Дмитриев, 1966; Рожков, 1975; Рожков, 1989, Козлов 2000) проведено изучение взаимосвязи физико-химических показателей почвы и ее гидротермического режима с продуктивностью древостоя, но эти исследования проводились, в основном, в хвойных лесах. В связи с вышесказанным, приходим к выводу, что особенности экологических свойств почв разного генезиса исследованы недостаточно, особенно под лиственными насаждениями. Не исследованы до настоящего времени основные экологические свойства почв, определяющие продуктивность лиственных лесов в сравнении с хвойными, Не выявлены взаимосвязи особенностей структуры напочвенного покрова и почвенных показателей. 19 Глава 2 ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 2.1 Геологические условия Республика Карелия располагается между 66°39' и 60°41' с.ш. в юговосточной краевой части древнего докембрийского Фенноскандинавского (Балтийского) кристаллического щита. К краю щита приурочены крупные водоемы: Ладожское и Онежское озера, Белое море. В изученной части щита выделяются три крупные, существенно отличающиеся структурные зоны: Карельский кратон (середина); Беломорский складчатый пояс (северовосток); Свекофеннская складчатая область (юго-запад от кратона). (Сыстра, 2003.) Преобладающая часть территории Карелии сложена протерозойскими породами, залегающими на размытом складчатом архейском основании. На юге протерозойские породы уходят под более молодые кембрийские. Архейские породы представлены гранитами, гранитогнейсами и кристаллическими сланцами. Среди протерозойских пород встречаются как осадочные (известняки, песчаники, глинистые сланцы), так и магматические и метаморфические (граниты, диабазы, кварциты, мрамор и пр.)( Кратц, 1963). В основном коренные породы покрыты толщей четвертичных отложений мощностью от нескольких сантиметров до 150 м, часто встречаются их выходы на дневную поверхность. Отложения мезоплейстоцена на поверхность не выходят. К неоплейстоценовым отложениям относятся: межледниковые морские и озерные осадки, морена последнего оледенения и связанные с ней флювиоглянциальные осадки. Верхняя морена покрывает межледниковые образования. Она образовалась в период последнего Валдайского оледенения (Герасимов, Маров, 1939). Голоценовые осадки представляют собой группы различных по литологии пород - от песков до ленточных глин. В Карелии к древнему и раннему голоцену относятся отложения приледниковых озер, занимающие 20 пониженные участки рельефа. Аллювиальные и делювиальные отложения относятся к среднему и позднему голоцену. Основными почвообразующими породами на территории Карелии являются четвертичные отложения. Однако, в почвообразовании участвуют и коренные породы: из архейских пород - это гранитогнейсы и кристаллические сланцы, из протерозойских диабазы, габбродиабазы и шунгиты. Химизм четвертичных отложений в значительной степени зависит от минералогического состава коренных пород. Из четвертичных наносов преобладают моренные отложения Валдайского оледенения. Мощность ледниковых моренных наносов постепенно возрастает с северо-запада на юго - восток (Бискэ, 1959). По механическому составу – это пески и супеси. В пределах северной части республики преобладает морена грубого, крупнозернистого песчаного состава, содержащая много валунов, в основном кислых пород (гранитов и гранитогнейсов). Содержание скелета в составе морены колеблется от 64 % на севере до 30 % на юге республики. Количество илистых частиц незначительно, что связано с заторможенностью процессов химического выветривания. Основными минералами песчаных фракций морены являются кварц и калиевые полевые шпаты. Мелкопылеватые и илистые частицы состоят из гидрослюд, биотита и рудных минералов. В южной части Карелии преобладает морена пылевато-супесчаного механического состава, отличающаяся более высоким содержанием илистых частиц (до 4,5 %) и щелочных и щелочноземельных оснований. Основные минералы - это кварц и калиевые полевые шпаты, в иле помимо гидрослюд, кварца и полевых шпатов обнаружены глинистые минералы. В южной и особенно юговосточной части Карелии довольно широкое распространение получила суглинистая морена. По минералогическому составу она близка к супесчаным отложениям (Морозова, 1991). В тесной связи с моренными образованиями находятся водно-ледниковые наносы, слагающие озы, камы и зандровые равнины, чаще распространенные в южной части Карелии. Пески озов крупнозернистые или разнозернистые, иногда с включениями гравия. 21 Пески камов и зандровых равнин более однородны, часто слоистые. Все они содержат мало илистых частиц ( 0,03 - 0,1 % ), характеризуются большой водопроницаемостью и низкой влагоемкостью. Они состоят из кварца, калиевых полевых шпатов, слюд, плагиоклаза, роговых обманок, илистые частицы состоят из гидрослюд и каолинита. Из позднеледниковых отложений встречаются ленточные глины и суглинки, они приурочены к крупным депрессиям рельефа. Эти отложения содержат 30 - 40 % пылеватых частиц и 10 - 20 % ила. Пылеватые частицы ленточных глин состоят, главным образом, из кварца ( 40-50% ) и мусковита, присутствует полевой шпат ( 10 % ) и другие минералы. Илистые частицы состоят на 60 % из каолинита и на 25 % из гидрослюд, присутствуют биотит, кварц, в незначительном количестве другие минералы (Марченко, 1962). Из последниковых отложений наибольшее распространение имеет торф, занимающий 20 % территории республики. Все торфяники молодые, не выходят за пределы суббореального периода. Большинство их образовалось вследствие зарастания водоемов. Характеризуются они низкой зольностью, повышенной обводненностью и слабым разложением органической массы. Мощность торфяных залежей очень разнообразна от 0,5 до 10 м и более, но преобладает торф мощностью 1 - 2 м. 2.2 Рельеф Слабохолмистый рельеф Карелии, во многом обусловленный докембрийскими геологическими процессами, представляет собой сочетание доледникового денудационно-тектонического, ледникового и послеледникового аккумулятивного и эрозионного рельефа. Специфические особенности рельефа Карелии определяются следующими факторами: наличием выхода на поверхность древних кристаллических пород; преобладанием абсолютных поднятий над опусканиями; тектоническими движениями по омоложенным древним разломам, определившие глыбово-блоковое строение рельефа; 22 неоднократным оледенением территории в четвертичное время; трансгрессивно-регрессивной эволюцией водоемов в позднеледниковое время. (Лукашев, 2003) Основной чертой рельефа является выдержанность ориентировки крупных орографических форм в северо-северо-западном направлении, что обусловлено давними тектоническими и денудационными процессами. В пределах региона наибольшую площадь имеют следующие генетические типы рельефа: денудационно-тектонический - преобладает в верхнем ярусе земной поверхности и является сопутствующим в среднем; ледниковый аккумулятивный (моренные равнины) - выступает в качестве сопутствующего в верхнем ярусе и преобладает в среднем; абразионноаккумулятивный водно-ледниковый (озерно-ледниковые, морские и озерные равнины) - широко развит в нижнем ярусе земной поверхности. Ярусность и расчлененность рельефа оказывает существенное влияние на литологический состав покрова рыхлых отложений, его характер и мощность. Характерной особенностью Карелии является обилие рек и озер (порядка 60 тысяч). 2.3 Климат Северное географическое положение и значительная вытянутость территории Карелии в широтном направлении обусловливает переходный от морского к континентальному климатический режим, что выражается нарастанием с севера на юг положительных температур при одновременном увеличении осадков. В целом для Карелии характерны: продолжительная, но не суровая зима; поздняя весна с частыми возвратами холодов; прохладное и короткое лето; высокая относительная влажность воздуха; значительное количество осадков и неустойчивые погодные условия в течение всех сезонов. В среднем за год по республике выпадает 550-750 мм осадков. Максимум количества осадков приходится в основном на июль-август, иногда на сентябрь. Недостаток солнечной энергии возмещается теплом, приносимым воздушными массами с запада. Над территорией республики в течении года преобладают ветра южного, юго-западного, западного 23 направлений, за исключением районов где ветровое поле искажается под влиянием рельефа. (Назарова, 2003) Среднегодовая температура на территории Карелии изменяется от 0°С на севере до 3°С на юге. Самый холодный месяц январь(–13°/–9°С), самый теплый июнь (+14°/+17°С). Абсолютные максимумы +36°С(1972г.) / –54°С (1940г.). Средняя январская температура на 10° С выше, а июльская на 3°С ниже, чем на той же широте к востоку от Карелии (Романов, 1961). В формировании климата большую роль играют болота и озера, занимающие 1/3 часть площади республики. Они сглаживают суточный и сезонный ход температуры, увеличивают влажность воздуха и облачность. Карелия является самым облачным районом России. Количество пасмурных дней летом составляет 60-70%, зимой - 80%. Относительная влажность воздуха во все сезоны очень высокая - ночью - 90100%, днем - 60-80% и только в отдельные засушливые периоды падает ниже. Значительная вытянутость территории с севера на юг, а также пересеченный рельеф обусловили климатическую неоднородность (выделяются 4 климатических района). Изменение климата с севера на юг характеризуется нарастанием положительных температур при одновременном увеличении осадков. По климатическим особенностям выделяют три зоны. Северная зона располагается севернее 64°30'с.ш. и характеризуется самой низкой температурой (+0,5°С), сумма температур выше 10°С не достигает 1000. Годовое количество осадков 500-600 мм, мощность снежного покрова 60 - 70 см, продолжительность его залегания 210 дней. Коэффициент увлажнения 1,42. В результате слабого испарения происходит интенсивное заболачивание территории. Средняя зона занимает территорию республики между 64°30' 63° с.ш. Здесь проходит граница между северной и средней тайгой. Среднегодовая температура +1°С, сумма температур выше 10°С составляет 1200, количество осадков 650 мм, коэффициент увлажнения 1,15. Мощность снежного покрова 65 см, продолжительность залегания снега 160-180 дней. Южная зона располагается южнее 63° с.ш. Среднегодовая температура +2°С, сумма температур выше 24 10°С составляет 1400, осадков выпадает до 700 мм, коэффициент увлажнения 1,2. Юго-западный район включает большую часть Приладожской низменности. Среднегодовая температура +3°С, сумма температур выше 10°С составляет 1600. 2.4. Растительность Лес является основным биотическим компонентом ландшафтов Карелии. Более 85% территории региона относится к лесному фонду. Общая площадь земель лесного фонда по данным последнего учета составляет 14760,2тыс.га. Основными лесообразующими породами являются сосна (Pinus sylvestris L.), европейская ель (Picea abies (L.) Krast), береза (Betula pubescens Ehrh.), ольха (Аlnus incana (L.) Moench.) и осина (Populus tremula L.). Сосновые леса занимают 64,7 % площади, еловые - 23,4%, березовые - 10,9%, осиновые - 0,7 и ольховые - 0,2% (Государственный доклад..., 2013). В целом древостои преимущественно смешанные. Так, в сосняках доля участия ели в составе древостоя от 10 до 30%, березы 10-20%. Чистыми являются в основном сосняки лишайниковой группы типов. В составе ельников обычно присутствует 10-30% примеси других пород (сосна, береза). Осины в составе древостоев черничных типов леса от 5 до 10%. (Саковец, Иванчиков, 2003) Большая часть флоры относится к бореальным видам - палеоарктическим и европейским, (ель европейская (Picea abies (L.)), майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt), кислица (Oxalis acetosella (L.)), толокнянка (Arcostaphylos uvaursi (L.) Sperng.), вереск (Calluna vulgaris ( L.) Hull) и др. Встречаются растения сибирской флоры: ель сибирская (Picea obovata Ledeb. Stein.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.). В северной части республики распространены представители сибирской флоры: голубика ( Vaccinium uliginosum (L.)), багульник ( Ledum palustre (L.)), вороника ( Empetrum nigrum (L.)), а в южной - растения широколиственных лесов: липа (Tilia cordata Mill.), сныть (Aegopodium podagraria (L.)), 25 звездчатка дубравная (Stellaria nemorum (L.)) (Раменская, 1983; Красная книга Карелии, 1995). По характеру растительного покрова территория Карелии делится на северную и среднюю подзоны таежной зоны, граница между ними проходит около 63°с.ш. Северотаежные леса характеризуются низкорослостью древостоев, изреженностью полога и низкой производительностью (V-Va классы бонитета). В связи с широким распространением почв легкого гранулометрического состава преобладают сосновые древостои. Для всей подзоны характерна флористическая бедность (около 600 видов высших растений) (Раменская, 1958). Подзона средней тайги характеризуется более производительными лесами (III - IV классы бонитета). Здесь широко распространены еловые леса, общее число видов высшей растительности возрастает до 910. 2.5. Почвенный покров Своеобразные природные условия Карелии с ее умеренно холодным, влажным климатом и преобладанием почвообразующих пород легкого гранулометрического состава, и преимущественным распространением хвойных лесов обусловили широкое распространение элювиально- иллювиального процесса почвообразования. В автоморфных условиях распространены различные виды подзолистых почв (60,8 %). Такие почвы образуются на бедных основаниями и железосодержащими минералами породах, различных по механическому составу и происхождению: флювиогляциальных и озерных песках, моренных песчаных и супесчаных отложениях. Все они характеризуются низким содержанием пылеватых и илистых частиц. Моренные отложения гетерогенны и сильно завалунены. Основными характеристиками подзолистых почв Карелии являются высокая кислотность, низкое содержание элементов минерального питания и органического вещества На элюво-делювии основных пород и шунгитовых (углеродсодержащих) сланцах или морене с большим участием этих пород 26 формируются буроземы (0,9%), которые являются наиболее плодородными на территории республики Карелия, вследствие высокого содержания органического вещества, элементов минерального питания и слабокислой реакции среды. На коренных породах - подбуры (0,8%) и обладающие наименьшим плодородием слаборазвитые почвы (1,3 %). При дополнительном увлажнении развиты болотно-подзолистые почвы (17,2 %), в гидроморфных условиях - болотные (20,2 %), которые богаты органическим веществом, но бедны элементами минерального питания вследствие неудовлетворительного водно-воздушного режима и низкой биологической активности (Морозова, 1991). Резкой смены типов почв при продвижении с севера на юг не наблюдается, что объясняется широким распространением почвообразующих пород легкого механического состава, общностью физических и химических свойств которых в северной и средней тайге (низкая влагоемкость, высокая водопроницаемость, бедность элементами питания, богатство первичными минералами) перекрываются изменения биоклиматических показателей. И все же в процессах почвообразования, а следовательно и в почвенном покрове, есть некоторые различия. Почвы северной подзоны имеют укороченный профиль, активными процессами почвообразования затронута самая верхняя часть почвообразующих пород (40-60 см), более высокую скелетность и завалуненность. В средней тайге в связи с лучшими климатическими условиями почвообразовательные процессы активно протекают до глубины 1,5-2 м; автоморфные почвы занимают значительно большие площади, чем в северной тайге, а болотно-подзолистые и болотные – почти в 2 раза меньшие. Гумусово-аккумулятивный процесс почвообразования под лесной растительностью в Карелии связан чаще всего с хозяйственной деятельностью человека. В результате подсечной системы земледеления, леса вырубались и сжигались, что приводило к обогащению верхних горизонтов почвы элементами минерального питания. После прекращения использования под сельскохозяйственные культуры данная территория 27 зарастала травянистой растительностью, которая способствовала накоплению органического вещества в почве и развитию дернового процесса. Впоследствии происходило облесение данных площадей. В настоящее время вторично-дерновые почвы (Humic Leptosol) встречаются только в южной части Карелии. Обычно на них произрастают лиственные разнотравные леса (редко с примесью хвойных пород). Особенностью этих почв является наличие аккумулятивного горизонта. Эти почвы плодородны. Содержание гумуса в гумусово-аккумулятивном горизонте достигает 4,5-10% и азота до 0,7%. (Бахмет, Морозова, 2003) 28 Глава 3 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 3.1 Объекты Исследования проводились в Республике Карелия на подобранных по материалам лесоустройства стационарных пробных площадях (таб. 1) в Кондопожском и Пряжинском районах (рис. 1). Рис. 1. Схема расположения пробных площадей в Кондопожском и Пряжинском районе. Лиственные биогеоценозы сформировавшиеся на 3.1.1 ленточных глинах. Пробные площади 1 и 2 располагаются в заповеднике «Кивач». Заповедник "Кивач" площадью 10 тыс. га находится в Кондопожском районе на северо-западном побережье Онежского озера в среднетаежной подзоне Карелии. Его территория представлена денудационно-тектоническим грядовым ландшафтом с преобладанием сосновых местообитаний (Яковлев, Воронова, 1959; Зябченко, Дьяконов, Федорец, Синькевич, 1994). Таблица 1 . Таксационная характеристика древостоев пробных площадей. № пп. 1 2 3 4 Тип леса Березняк злаковоразнотравный Осинник разнотравнозлаковый Березняк черничноразнотравный Осинник злаковочерничный Состав Возраст, Класс лет бонитета Диаметр, см Высота, м Полнота Запас, м3/га 10Б + С 60 I 20,5 24,0 0,81 247 10Ос + Б 50 Ia 19,5 22,4 1,00 330 8Б2Ос 60 II 14 17,8 1,10 217 7Ос3Б 60 II 14,4 19,6 1,00 268 5 Ельник черничный 8Е1С1Б 140 III 22,1 22,9 1,00 398 6 Ельник черничный 8E2Б 45 IV 10,6 11 1,00 209 30 Основная черта рельефа - частое чередование узких и длинных гряд, сложенных преимущественно твердыми дочетвертичными породами, с узкими понижениями с озерами или заливами Онежского озера. Гряды и понижения ориентированы с северо-запада на юго-восток. Поверхность гряд на более возвышенных участках обнажена. Она сохранила следы выветривания пород в виде трещин, крупнообломочного материала, нагроможденного на гребнях и в основании гряд (Волков и др., 1990). Аккумулятивная и денудационная деятельность ледника переустроила поверхность доледникового резко пересеченного рельефа. Склоны и днища понижений, разделяющих гряды, были погребены под толщей ледниковых моренных отложений различного гранулометрического состава. Слой отложений в понижениях доледникового рельефа более мощный, на пологопокатых склонах - тоньше. Крупные понижения заполнены флювиогляциальным материалом. Им сложены обширные волнистые песчаные равнины с гравием, галькой и редкими валунами. Равнины в отдельных участках прерываются плосковершинными озами в различной степени завалуненными (водораздел Суна-Сандалка). Более мелкие участки подобных равнин расположены среди холмистогрядовой моренной равнины (северная часть заповедника). На моренных равнинах закономерны глинистые отложения приледниковых озер. Они служат водоупорным слоем многочисленных мезотрофных и эфтрофных болот, местами покрывают морену на склонах, тяготеющих к Суне и Салдалке, к ручьям и озерам, а также долины ручьев. Денудационная деятельность ледника выразилась в сглаживании поверхности кристаллических пород и появлением выходов их на дневную поверхность с характерной хорошо отшлифованной поверхностью. Оглажены и все угловатые выступы и углубления поверхности коренных пород. Часть продуктов выветривания была стащена ледником и его талыми водами и сгружена к основанию склонов и на днище понижений (Яковлев Ф.С., 1969). Плащ ледниковых отложений редко превышает 5 м. 31 Среднегодовая температура 2°С. Сумма осадков 600мм Самый холодный месяц январь, самый теплый июль. Сумма температур выше 10°С составляет 1400. Характерной особенностью климата является высокая влажность воздуха. Среди сосновых формаций, господствующих на данной территории, чаще встречаются черничные типы леса (50% покрытой лесом площади). Еловые леса черничного и травяно-сфагнового типа располагаются на трети площади заповедника. Леса заповедника отличаются большим числом неморальных трав (Раменская, 1948), чему способствует относительно высокое плодородие почв, благодаря выходам основных пород и включениям шунгитов. Растительный мир заповедника насчитывает более 600 видов. (Тихомиров, 1973, 1978; Путеводитель почвенной.. 1974) Межсельговые понижения заняты переувлажнеными лесами и болотами. Березняк злаково-разнотравный (п.п. 1) (рис. 2). Координаты пробной площади 62 17' 53 с.ш. 34 00' 00 з.д. Чистый березовый древостой. Единично встречается сосна, осина, ольха серая. Возраст 60 лет. Полнота древостоя равномерная. Подлесок - рябина, ольха серая. Подрост представлен елью в возрасте 10-30 лет, 1-3 м высотой, около 200 шт/га. Количество сухостоя незначительное, находится в низших ступенях толщины. Хорошо развит травяно-кустарничковый ярус, общее проективное покрытие 85%. Всего выявлено 49 видов сосудистых растений. Преобладают костяника (Rubus saxatilis L.) 35%, земляника (Fragaria vesca L.) 23%, вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea Roth.) 20%. Встречаются также ландыш майский (Convallaria majalis L.) 6%, щитовник иглистый (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs) 5%, дудник лесной (Angelica sylvestris L.) 4%, бор развесистый (Milium effusum L.) 4%, мерингия трехнервная (Moehringia trinervia (L.) Clairv.) 4%, герань лесная (Geranium sylvaticum L.) 3%. Березняк злаково-разнотравный Осинник злаково-разнотравный Рис. 2 Лиственные биогеоценозы, сформировавшихся на ленточных глинах. 33 Морфологическое строение профиля почвы (рис. 3): A0 0–2 см Рыхлая подстилка, слоистая, бурого цвета, состоит из листьев березы и опада разнотравья, много углей. A1A2 2–8 см Буровато-темно-серый, отбеленные зерна кварца, пылевато-супесчаный, комковатый, пронизан корнями много углей. Переход в следующий горизонт неясный. A2 8–12 см Выражен фрагментарно, в отдельных местах мощность больше, белесый с сероватыми пятнами, встречаются угли и темные пятна пирогенного происхождения. Пылеватая супесь, корней мало, свежий, бесструктурный. Переход в следующий горизонт ясный по цвету. Bhf 12–19 см Бурого цвета, в верхней части с коричневатым оттенком, много мелких корней, уплотнен, бесструктурный, супесчано-пылеватый, переход в следующий горизонт по цвету и гранулометрическому составу. B2 19–30 см Серовато-буроватый, окрашен неоднородно, мелкие железисто-гумусовые конкреции, среднесуглинистый, пылеватый, бесструктурный, уплотнен. Переход в следующий горизонт постепенный по изменению цвета и плотности. Рис. 3 B3g 30–70 см Серый, с оливковым оттенком, плотный, есть стяжения железа и марганца, суглинистый, пылеватый, корней мало, свежий, глееватый. Переход в следующий горизонт ясный по цвету и гранулометрическому составу. Cg 70–110см Ленточное строение, ленты широкие, чередование темно-серых и палевых полос. Темно-серые – более тяжелого 34 гранулометрического состава. Плотный, глинистый, листовато(чешуйчато)-пластинчатый, пористый, свежий, глееватый. Почва: подзолистая илювиально-гумусово-железистая супесчаная на суглинках, переходящих в ленточные глины. Осинник злаково-разнотравный (п.п. 2). Координаты пробной площади 62 15' 47 с.ш., 33 58' 59 з.д. Участок расположен на небольшом склоне к реке Суна. Чистый одновозрастный (60 лет) древостой с небольшой примесью березы и ели. Ель находится во втором ярусе. Подлесок состоит из рябины и ольхи серой. Подрост состоит из ели в возрасте 10-30 лет, 1-3 м высотой, около 300 шт/га. В древостое идет интенсивное изреживание. Количество сухостоя составляет около 1/3 по количеству стволов, которые находятся в основном в низших ступенях толщины. В напочвенном покрове осинника злаково-разнотравного выявлены 53 вида сосудистых растений. Травяно-кустарничковый ярус развит хорошо – общее проективное покрытие превышает 65%. Доминируют вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea Roth.) 40% и кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.) 25%. Гораздо реже встречаются сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) 5%, бор развесистый (Milium effusum L.) 4%, герань лесная (Geranium sylvaticum L.) 4%, хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.) 3% и др. 35 Морфологическое строение профиля почвы (рис. 4): A0 0–0,5 см Очень слабо выражен, состоит из опада осины, злаков, разнотравья 0,5–14 см Бурого цвета с сероватым оттенком A1A2 и белесыми вкраплениями, плотный, свежий, тяжелый суглинок, пронизан корнями, в нижней части светлеет и постепенно переходит в горизонт А2g, бесструктурный, уплотненный. A2g 14–50см Серовато-оливковый с буроватыми стяжениями и мелкими пятнышками, тяжелосуглинистый, ореховато-плитчaтой структуры, плотный. Верхняя часть горизонта содержит корни. Переход в следующий горизонт ясный по цвету. Bmg 50–69 см Неоднородно окрашен, сочетание серых и темных буроватых тонов, местами мраморовидная окраска. Фрагментарно прослеживается наличие ленточного строения. Очень плотный, тяжелый суглинок, свежий, оглееный. Структура плитчатая, в нижней части проявляется ленточное строение. Cg 69–110 см Темный, окрашен неоднородно, на темно- сером фоне рыжеватые полоски. Ленточные глины, очень Рис. 4 плотные, оглеен, структура плитчатая. Почва: элювиально-поверхностно-глееватая глинистая на ленточных глинах. 36 3.1.2 Лиственные биогеоценозы, сформировавшиеся на супесчаной морене. Пряжинский район расположен в южной части Республики Карелия. Он граничит с Прионежским районом на северо-востоке, Олонецким районом на западе и Ленинградской областью на юге. Пробные площади расположены неподалеку от п.Матросы который является одним из его наиболее крупных сельских населенных пунктов (1829 чел.), на территории бывшего Матросского лесничества. Общая площадь лесничества 2465 га. В 1930-1950 годах леса лесничества были пройдены сплошными рубками. Позже на территории велись выборочные рубки малой интенсивности. В результате большая часть территории бывшего лесничества занята вторичными лесами 50-70 лет, сформировавшимися естественным путем. Согласно данным государственного лесоустройства, в последнее время на лесные земли приходится 91,1 % площади лесничества. Молодые леса занимают 9%, средневозрастные – 36%, приспевающие насаждения – 38%, спелые и перестойные – 17%. Площадь хвойных и лиственных лесов примерно одинакова: 47 и 53% соответственно. Таким образом, данная территория представляет собой классический пример фрагментированного массива коренных таежных лесов в виде мозаики вторичных лесов и сохранившихся недорубов. 5,1% территории лесничества приходится на болота. Все болота находятся в естественном состоянии, что является уникальным для южной Карелии, где большая часть болот была подвергнута тотальному осушению. На территории лесничества зафиксированно 405 видов сосудистых растений. (Проект «Тайга – модельный лес»…, 2000). Березняк чернично-разнотравный. (п.п. 3) Березовый древостой, с небольшой примесью осины (рис. 5). Возраст 60 лет. Насаждение сформировано по вырубке после пожара, во втором ярусе ель 20-30 лет, высота 1-3 м, в подлеске рябина. Небольшой склон (3-5˚). Березняк чернично-разнотравный Осинник злаково-черничный Рис. 5 Лиственные биоценозы, сформировавшихся на супесчаной морене. 38 Травяно-кустарничковый покров довольно беден, общее проективное покрытие 25%. Общее количество видов 15, что значительно меньше, чем в березняке злаково-разнотравном (заповедник «Кивач»). Это объясняется тем, что почвы легкого гранулометрического состава, как правило, менее плодородны, чем почвы тяжелого напочвенном покрове преобладают гранулометрического кустарнички: состава. черника В (Vaccinium myrtillus L.) 15% и брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) 5%. Также встречаются вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea Roth.) 3% и майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt) 2%. Проективное покрытие мхов составляет 60%. Доминируют Pleurozium schreberi (Brid.) 40% и Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G. 20%. Морфологическое строение профиля почвы (рис. 6): A0 0-5(6) Бурый, средне разложившийся, можно идентифицировать растительные остатки, пронизан мелкими корнями, влажный, переход в следующий горизонт по цвету. 5(6)-9(10) Неоднородно окрашенный от белесого A1A2 к темно серому, супесь, рыхлый, есть корни, переход в следующий горизонт по цвету. A2 9(10)-16(20) Белого цвета рыхлый песок, затек до 40 см на одной стенке разреза, следы пожара Bf 16-50 Неоднородно окрашенный, палевый с охристыми пятнами, рыхлый хорошо сортированный песок, корней мало, валун ~15см, попадаются отдельные кварцевые пятна. BC 50-75 Серый, изредка с охристыми уплотненныагай, мелкопесчаный, валуны. С Рис. 6 75 и глубже Сочится вода. Почва: подзолистая песчаная на супесчаной морене. пятнами 39 Осинник злаково-черничный. (п.п. 4) Осиновый древостой с примесью березы. Расположен на пологом склоне (3˚), чуть выше березняка чернично-разнотравного. Насаждение сформировано по вырубке после пожара, во втором ярусе ель 20-30 лет, высота 1-3 метра, в подлеске рябина. Возраст 60 лет. Травяно- кустаничковый покров представлен 13 видами. Общее проективное покрытие составляет 20%. Преобладают черника (Vaccinium myrtillus L.) 15% и майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt) 3%. Единично встречаются кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea Roth.), брусника (Vaccinium vitis-idea L.). Проективное покрытие мхов составляет 10%. Доминируют Pleurozium schreberi (Brid.) 5% и Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G.-5%. Морфологическое строение профиля почвы (рис. 7) A0 0-3 Бурый, со средней степенью разложения, состоит из листьев осины, опада кустарничков и зеленых мхов, имеются угли, много корней. A1A2 3-6(9) Темно-серый, много корней, песчаный с примесью органического вещества, следы пожара (темные пятна, угли). A2 6(9)-12 Выражен фрагментарно, разной мощности, не образует сплошной полосы, песчаный, корней мало, встречаются мелкие камешки (кварц, диабаз), угли, переход в следующий горизонт постепенный по цвету. B1 12-40(45) Неоднородно окрашен, серовато-палевый, отдельные пятна охристого цвета, пятно оглеения (30-45), Рис. 7 песчаный, корней очень мало, камней нет, переход в следующий горизонт по плотности. 40 BC 40(45)-58 Неоднородно окрашен, серовато-палевый, очень плотный, песчаный, есть пятна оглеения. C 58-глубже Очень плотное сложение, встречаются камни, морена оливкового цвета, песчаный. Почва: подзолистая супесчаная на супесчаной морене. 3.1.2 Хвойные биогеоценозы. Ельник черничный. (п.п. 5) (по данным: «Пространственная изменчивость почв…», 2002) Расположен на вершине коренного берега р. Суны, в 100 метрах от п.п.2. Географические координаты 62º16´03 с.ш. 33º58´34 в.д. Подрост из ели, в подлеске рябина, ольха, осина. Фитоценоз насчитывает 65 видов. В их числе 61 вид растений напочвенного покрова, включающих 3 вида кустарничков, 1 – хвощей, 4 – злаков, 19 – трав и 34 вида мхов. Травянокустарничковый ярус с общим проективным покрытием 65% представлен следующими видами: черника (Vaccinium myrtillus L.), костяника (Rubus saxatilis L.), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea Roth.), луговик извилистый (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur), марьянник лесной (Melampyrum silvaticum L.) и др. Моховой покров имеет проективное покрытие 45% и состоит из Dicranum polysetum Sw., Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.Kop., Polytrichum juniperinum Hedw., Mnium stellare Hedw. и др. 41 Морфологическое строение профиля почвы: А0 0-3 Лесная подстилка буроватого цвета, рыхлая, слоистая, состоит из опада хвои, мхов и ветвей. Нижний слой хорошо разложившийся; густо переплетён корнями. А1А2 3-15 Серый с бурым оттенком, тяжёлый суглинок, комковатозернистая структура, много корней, переход в нижележащий горизонт заметен по изменению цвета, плотности, граница перехода языковатая. А2g 15-37 Серый с оливковым оттенком, тяжелый суглинок, очень плотный, бесструктурный, следы оксида марганца по ходам корней, переход постепенный, заметен по изменению цвета. 37-85 Неоднородный по окраске, серовато-бурый, с сизыми Bmg расплывчатыми пятнами, очень плотный; оглеение в виде сизых вертикальных прожилок, в нижней части горизонта проявляется ленточное строение. Сg c 85 Ленточная глина сизовато-серого цвета. Почва: элювиально-поверхностно-глееватая тяжелосуглинистая на ленточных глинах. Ельник черничный. (п.п.6)(по данным: Р.М.Морозова и др., 1971) Произрастает в Кондопожском районе неподалеку от пос.Березовка на хорошо дренированном склоне в грядово-холмистом ландшафте. Древостой чистый по составу, густой, со средней энергией роста, возник на сплошной вырубке сосняка черничного за счет сохранившегося мелкого подроста. В подлеске редко встречается ива. Напочвенный покров неоднороден. Из кустарников обильно распространена черника (Vaccinium myrtillus L.), около пней группами брусника (Vaccinium vitis-idaea L.). В небольшом количестве встречаются майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), золотая розга (Solidago virgaurea L.), крушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), седмичник европейский (Trientalis europaea L.), луговик 42 извилистый (Avenella flexuosa (L. ) Drej.). Сплошной моховой покров состоит из Pleurozium schreberi (Brid.) и Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G.. Морфологическое строение профиля: А0 0-4 Лесная подстилка коричневого цвета, состоит из опада хвои, мхов и ветвей, густо переплетена корнями. А1А2 4-9 Серый, супесчаный, сильно гумусирован, густо переплетен корнями. Граница переходя в горизонт А2 не выражена. А2 9-12 Белесый, супесчаный, в верхней части местами сероватый от присутствия гумуса. В1 12-23 Бурый, песчаный с валунами, встречаются марганцевые и железные конкреции, много корней древесных растений. При переходе в горизонт В2 постепенно светлеет. В2 23-50 Светло-бурый, супесчаный с большим количеством щебня, гальки валунов, очень плотный. ВС 50-75 Серовато-желтый, сильно каменистый, супесчаный. Почва: подзолистая иллювиально-гумусово-железистая супесчаная на супесчаной морене. 3.2 Методы На всех пробных площадях заложены полнопрофильные почвенные разрезы, проведено морфологическое описание профилей, по генетическим горизонтам отобраны почвенные образцы. Сотрудниками Института леса КарНЦ РАН Ю.В. Преснухиным, О.А.Рудковской и В.В. Тимофеевой выполнено таксационное описание древостоя и описание напочвенной растительности. Проведены следующие анализы почвы: гранулометрический (методом Качинского), определение (потенциометрическим величины методом), рН(KCl) гидролитической и pH(H2O) кислотности (ГК) 43 (методом Каппена), суммы поглощенных оснований (S) (методом КаппенаГильковица), содержание подвижных соединений фосфора и калия (P2O5, K2O) (методом Кирсанова), количество углерода (С) (методом Тюрина) и валового содержания азота (N) (методом Кьельдаля). Исследование парцеллярного строения растительного покрова и пространственной вариабельности почвенных характеристик лиственных лесов проводили траншейным методом почв (Морозова Р.М., Федорец Н.Г, 1992). Каждая траншея закладывалась между двух деревьев преобладающей породы, от ствола к стволу с учетом пересечения одной из основных на данной пробной площади микрогруппировок напочвенной растительности. Глубина траншей 20-30 см, длина от 3,5 до 6 м. Измерение мощности лесной подстилки и нижележащих горизонтов проводилось через каждые 10 см вдоль траншеи. Были отобраны образцы почвы для исследования характера пространственной изменчивости химического и гранулометрического состава. В процессе отбора образцов почвы была использована следующая методика: 10 см от ствола, на отметке 50 см от ствола, затем на расстоянии 1 м от ствола и дальше через каждый 1 м, а также в точке проекции границы кроны. Отбор образцов у второго ствола происходил в обратном порядке.