Леон и Татьяна Нотины Ловушка времени

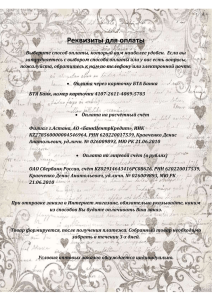

advertisement