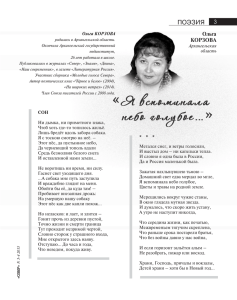

Дышит холодом неба омут

реклама