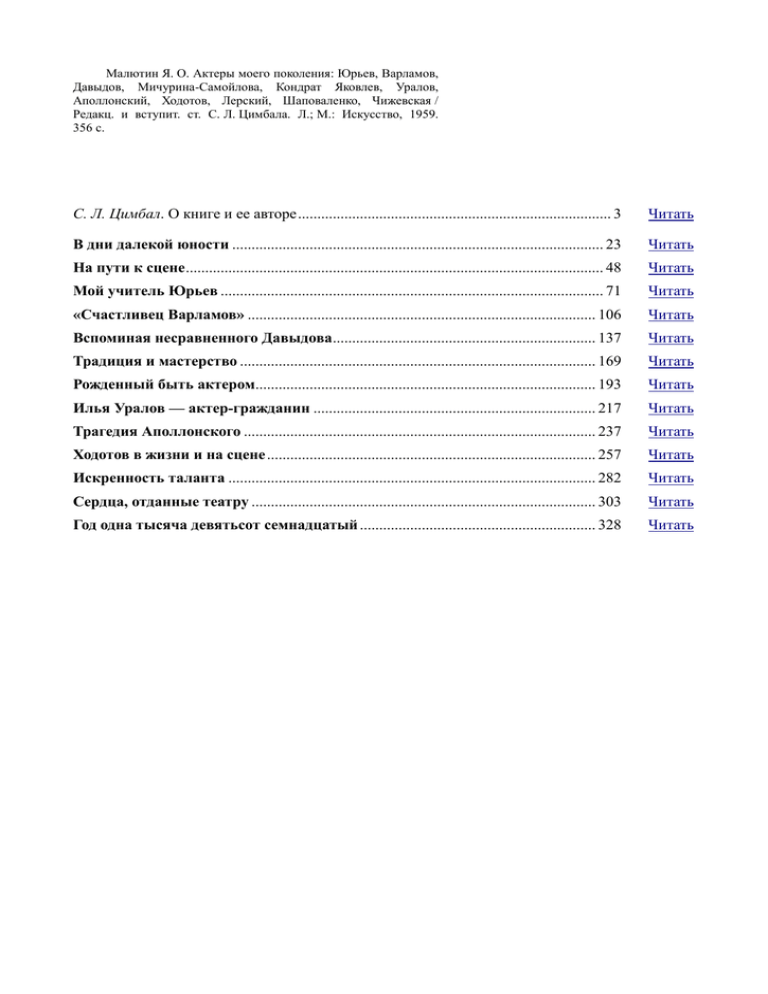

Актёры моего поколения - Театральная библиотека Сергея

реклама