Voprosy filologii 2003-04-30VFL-No. 001 Size: 56.3 Kbytes . Pages

реклама

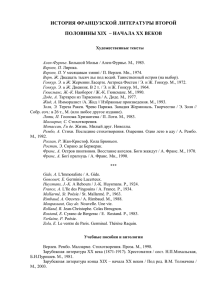

Voprosy filologii 2003-04-30VFL-No. 001 Size: 56.3 Kbytes . Pages:48-60. Words: 7215 Литературоведение. Литература XX века: проблемы, концепции, тенденции. ФРАНЦУЗСКИЙ СИМВОЛИЗМ И АВАНГАРД НАЧАЛА ВЕКА Автор: В. В. Шервашидзе Французский символизм - явление, резко порывающее со всей предшествующей культурной традицией, утверждающее "Алхимию Слова" и власть Духа над Материей, знаменует искусство переходного периода от века XIX к веку XX. Эстетика французского символизма создает замкнутую систему особых символов, отражающих идеальный мир смысловых первоначал, лишенных форм. В отличие от абстрактного мира платоновских эйдосов, символ во французской поэзии движется от конкретного к абстрактному, "от вещи видимой, слышимой, осязаемой, пробуемой на вкус, к тому, чтобы породить впечатление об идее" [3: 173]. Двойственная природа символа (предмет и его смысл) порождает неисчерпаемость значений и толкований, обуславливая бесчисленные аналогии и соответствия, создавая ощущение тайных взаимосвязей всех вещей. Непосредственным предшественником французского символизма был романтизм, в природе которого коренится символическое мироощущение. Для Колриджа поэзия - это "способность открыть тайну вещей. Это чувство особенного, таинственного, данного в откровении" [13: 154]. Природа воспринимается немецкими романтиками как символ, сквозь который проступают лики Бесконечного; функция поэта истолковывается в орфической традиции - поэт - пророк, медиум, "устами которого говорит Бог". Французский поэт Ж. Де Нерваль ощущал себя сновидцем и магом, которому доступна "тайнопись мироздания". В романтизме закладываются первоосновы символистской литературной практики. После публикации "Манифеста символизма" Ж. Мореасом в 1886 г. термин "символизм" закрепился за целым пластом поэзии конца XIX в. Поэты, называвшие себя символистами - Рене Гиль, Т. Корбьер, Л. Тайад, Г. Кан, Ж. Лафорг и др. - закрепляли на практике опыт своих предшественников - Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо и С. Малларме, составивших славу французского символизма. Творчество Ш. Бодлера охватывает 40 - 50-е г. XIX в.: это и статьи об искусстве (1845 1846), и изданные посмертно "Маленькие поэмы в прозе" (1869), дневники ("Мое обнаженное сердце"), и эссе "Искусственный рай" (1859) (переложение книги английского писателя Томаса де Квинси "Признания английского курильщика опиума"), и художественные переводы Э. По, "тайное сродство" с которым он ощутил сразу же. Но самым главным поэтическим произведением Бодлера является единственный созданный им поэтический сборник "Цветы зла" (1857). Книга была признана непристойной, оскорбляющей общественную мораль. Часть тиража была арестована. Шесть наиболее шокирующих произведений ("Лесбос"; "Проклятые женщины"; ШЕРВАШИДЗЕ Вера Вахтанговна - доктор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов. стр. 48 "Лета"; "Слишком веселой"; "Украшения"; "Метаморфозы вампира") были запрещены, а поэт и издатель приговорены к штрафу. Бодлер испытал "унижение из-за непонимания", изза тягот судебного процесса, остракизма литературной общественности. После скандальной публикации "Цветов зла" Бодлер так и не смог оправиться от тяжелого духовного кризиса. Одиночество усугублялось нуждой, все большей зависимостью от наркотиков. В 1867 году поэт скончался от тяжелого инсульта. "Цветы зла" - это лирическая исповедь поэта, трагически переживающего свое "изгнанничество", двойственность своей души, "страстную борьбу духа и плоти", "Бога и сатаны". "В эту жестокую книгу я вложил все мое сердце, всю мою нежность, всю мою веру, всю мою ненависть" [1: 430]. Композиция сборника, состоящего из шести частей, обусловлена стремлением Бодлера к преодолению бездны раздвоенности. В этих упорных поисках лирическое "я" поэта проходит через испытания искусством и любовью ("Сплин и идеал"), жизнью большого города ("Парижские картины"), наркотическим блаженством ("Вино"), зловещей извращенностью ("Цветы зла"), бунтом против законов мироздания ("Бунт"), и вот, наконец, итог- смерть, дающая название заключительной части сборника ("Смерть"). Знакомый с идеями платонизма и неоплатонизма, Бодлер считал мир видимый отражением мира подлинного. Ему близка мысль Плотина: "Мы привязываемся к внешней стороне вещей, не зная, что нас волнует как раз то, что скрыто внутри нас" [7: 272]. Бодлера влечет тайна того, что "стоит за пределами материального мира" (в его терминологии "сверхнатурализм"). Он пытается проникнуть в мир откровений, тайна которого раскрывается в "блеске капельки росы", "в стоне ветра", в "цвете былинки" [1:441]. Чувственные формы материального мира воспринимаются Бодлером как отблески подлинной реальности, сущности вещей. Идея, Форма, Существо Слетев с лазури к жизни новой, Вдруг упадают в Стикс свинцовый, Где все и слепо и мертво. "Неисцелимое", пер. И. Лихачева Только искусство, утверждает Бодлер, способно прозреть за "внешностью вещей" "новые созвездия". Поэт называет искусство "возвышенным деформированием природы", создающим "Сад Истинной Красоты" при помощи безграничного полета фантазии и воображения. "Нет воображения, нет и движения". "Воображение - почти божественная способность, которая с самого начала, вне философских методов, улавливает интимные и тайные связи вещей, соответствия и аналогии" [1:263]. Неудержимое влечение к "тайне жизни", к Бесконечному, стремление вырваться к "мирам иным", заставляли Бодлера вести поиск искусственных средств (алкоголь, наркотики), расширяющих границы воображения, "обостряющих необыкновенную утонченность, удивительную остроту всех чувств, когда первый попавшийся предмет становится красноречивым символом" [1:264]. Как сверкает небесный простор! Без узды, без кнута и без шпор. Конь - вино мчит нас в царство чудес. В феерическом блеске небес! "Вино любовников", пер. В. Левика Наркотическая эйфория обнажала "тайный язык мироздания": "глаза созерцают бесконечное; ухо различает неуловимые звуки; все предметы медленно теряют прежние формы и принимают новые. Звуки облекаются в краски; в красках слышится музыка" [1: 265]. Вся вселенная предстает перед Бодлером как "кладовая образов и знаков, связанных тайным родством аналогий и соответствий". "Соответствия передают сумеречное и глубинное единство древа, - подчеркивал поэт, - которое растет повсюду, в любом климате, под любым солнцем, не из семечка, а самозарождаясь" [1: 458]. Смысл аллегорий разрастается. Бодлер считал "аллегорию в высшей степени одухотворенным видом искусства". Природа - строгай храм, где строй живых колонн Порой чуть внятный звук украдкою уронит; Лесами символов бредет, в их чащах тонет Смущенный человек, их взглядом умилен. Как эхо отзвуков в один аккорд неясный, Где все едино, свет и ночи темнота, Благоухания, и звуки, и цвета В ней сочетаются в гармонии согласной. "Соответствия", пер. Б. Лившица Бодлер ощущает себя одновременно "объектом и субъектом", "магнетизером и ясновидящим". "Весь мир ему открыт, и внятен тот язык, // Которым говорит цвет и вещь немая" ("Парение", пер. Шора). Поэзия Бодлера приобретает визионерский характер, превращаясь в "чародейство и колдовство": "слова оживают, облекаются плотью и кровью: существительное во всем своем субстанциональном величии, прилагательное - цветное, прозрачное облачение его... и глагол - это ангел движения, сообщающий фразе язык" [1: 266]. Сама сущность мира говорит языком искусства, становится зримой, слышимой, доступной. "Таинственные соответствия проявляются в многообразии, многоцветносга мира, бушующего в неисчислимых спиралях жизни" [1:268]. Я - зодчий сказочного мира Тот океан порабощал стр. 49 И море в арки из сапфира Упорством воли воздвигал. Вокруг все искрилось, блистало, Переливался черный цвет, И льды оправою кристалла Удвоили свой пышный цвет. "Парижский сон", пер. В. Левика Бодлер развивает романтическую традицию музыкальности, пытаясь в стихе передать ритм Вселенной. В подходе к слову Бодлер, как и романтики, исходил из музыкальной интуиции, т.к. "выражением бесконечного может быть язык, который не ставит духу границ, язык музыки, музыкальная речь, слово, ставшее музыкой... Музыка углубляет небо, каждое движение ритма отмечает определенное движение души, каждая нота превращается в слово" [1:265]. Душа исполнена влиянья Таинственных метаморфоз: В ней стало музыкой дыханье, А голос - ароматом роз. "Вся нераздельно", пер. П. Миримской "Колдовская" поэзия Бодлера, подчиненная ритму "небесных сфер", создает атмосферу навеивания и внушения, активизируя эмоциональное воздействие слова. Но, в отличие от романтиков, бодлеровское "чародейство" основано на "математически точных "словесных жестах". Бодлер интерпретирует музыку в рамках неоплатонической философии как "науку пропорций, выражающую гармонию мироздания" [7: 284]. Понятие числа как прямого соответствия музыке восходит к философии Пифагора, угверждавшего, что "все вещи суть числа, а числа обладают формой" [7: 67]. Бодлер определяет число как "истолкование пространства". "Музыкальные ноты становятся числами; мелодия и гармония, сохраняя свой страстный, чувственный характер, превращаются в сложную математическую операцию" [1: 269]. Возникает новая поэтическая образность, построенная на "таинственных соответствиях", которые делают возможным неожиданные смысловые переклички разнородных вещей и явлений, порождая неожиданные метафоры и аналогии: "голубые волосы", "звучащие драгоценности", "зеленые запахи" и т.д. В отличие от безудержного произвола романтиков, превращающих мир в порождение собственного сознания, поэт, в концепции Бодлера - медиум, "орган речи всего существующего", переводящий на язык поэтических образов "голос мироздания". Искусство в поэзии Бодлера увековечивает изменчивый мир форм, создавая в бренном мире бессмертные творения: Искусство - вечность, время - миг! "Неудача", пер. В. Левика Художник, претворяющий "гниль земную", "юдоль праха" в "сад истинной Красоты", сравнивается Бодлером с Богом. "Художник исходит лишь из самого себя. Грядущим векам он завещает лишь свои творения. Пока он жил, он был сам себе и государем, и духовником, и богом" [1:462]. Художник, как и Христос, создает новый, преображенный мир через страдания. Страданье - путь один в обитель славы вечной, Туда, где адских ков, земных скорбей конец: Из всех веков и царств Вселенной бесконечной Я для себя сплету мистический венец! И будет он сплетен из чистого сиянья! Святого очага, горящего в веках... "Благословение", пер. Д. Мережковского Поэт ощущает себя одновременно и Богом, и изгнанником в мире, где "все обман и ложь, а жизнь безжалостна", "и нет совсем любви" ("Исповедь", пер. М. Аксенова). Альбатрос в одноименном стихотворении Бодлера - символический образ поэта, созданного для "идеала" и "изгнанного на землю", где "исполинские ему мешают крылья". Поэт, вот образ твой! Ты только без усилья Летаешь в облаках, средь молний и громов, Но исполинские тебе мешают крылья Внизу ходить в толпе, средь шиканья глупцов. "Альбатрос", пер. П. Якубовского "Изгнанничество" поэта обусловлено не только несовершенством мира, но и осознанием двойственности своего "поэтического Я", своей души. Истоки раздвоенности - в несовершенстве человеческой природы. "Если это единство (человек), ставшее двойственностью, значит пал Бог. Иначе говоря, не было ли творение - падением Бога?" [1:430]. "В каждом человеке всегда живо два стремления: одно к Богу, другое к Сатане. Обращение к Богу, или одухотворенность, - это желание как бы подняться ступенью выше; призывание Сатаны, или животное состояние, - это радость падения" [1:431]. О, светлое в смешенье с мрачным! Сама в себя глядит душа, Звездою черною дрожа В колодце Истины прозрачном. Дрожащий факел в адской мгле Иль сгусток дьявольского смеха, О, наша слава и утеха Вы - муки совести во зле. "Неотвратимое", пер. В. Левика "Муки совести во зле", испытываемые Бодлером, ощущающим себя "попеременно то жертвой, стр. 50 то палачом", порождают беспощадное самобичевание поэта. Я оплеуха - и щека, Я рана - и удар булатом, Рука, раздробленная катом, И я же - катова рука! "Самобичевание", пер. И. Лихачева Бунт Бодлера, осознающего непреодолимую двойственность души, находящейся в постоянной схватке между духом и плотью, Богом и Сатаной, выливается в форму трагической иронии, являющейся трансформацией романтического, светлого игрового начала, примиряющего противоречия во всеобщей гармонии. Бодлеровская ирония, не просветленная идеалом, утверждающая мир парадоксальных истин и перевернутых сравнений, содержит в тенденции черты черного юмора, который обретет значимость философско-эстетической категории в сюрреализме. Бог и Сатана, Добро и Зло в поэзии Бодлера меняются местами. В "Отречении св. Петра" Бог - "яростный тиран, упившийся вина, спокойно спит под шум проклятий и молений" (пер. В. Левика). В "Литании Сатане" иронической перифразе "Отче наш" - Сатана - "вождь изгнанников, целитель душ", "развенчанный Бог" (пер. В. Левика). Иронией пронизана очень важная и болезненная тема для Бодлера - тема всемогущества зла, "извечной человеческой жестокости". Эстетизация зла приобретает пародийный, гротесковый характер. Черный юмор используется Бодлером как ироническое снижение поэтического пафоса. Когда ж прискучат мне безбожные забавы, Я возложу, смеясь, к нему на грудь Длань страшной гарпии: когтистый и кровавый До сердца самого она проточит путь. И сердце, полное последних трепетаний, Как из гнезда птенца, из груди вырву я, И брошу прочь, смеясь, чтоб после истязаний С ним поиграть могла и кошечка моя. "Благословение", пер. Д. Мережковского Ирония Бодлера ниспровергает с божественного пьедестала и символ "вечной женственности": "Вечная Венера ("каприз, истерика, фантазия") - один из соблазнительных ликов Дьявола" [1:441]. О, женщина, о тварь, как ты от скуки зла! Чтоб зубы упражнять и в деле быть искусной Съедать но сердцу в день - таков девиз твой гнусный. Бездушный инструмент, сосущий кровь вампир, Ты исцеляешь нас, но как ты губишь мир! "Женщина", пер. В. Левика Вечная женственность в поэзии Бодлера неразрывно связана с темой сатанинской красоты, несущей одновременно и блаженство, и отраву: Порою опий властью чар Раздвинет мир пространств безбрежный... Твои глаза еще страшнее, Твои зеленые глаза: Я опрокинут в них, бледнея; К ним льнут желанья, пламенея, И упояет их гроза. Но жадных глаз твоих страшнее, Твоя язвящая слюна; Душа в безумье цепенея, В небытие погружена. "Отрава", пер. В. Левика "Цветы зла" - это "странствие в поисках Красоты". "Прекрасное - всегда неизбежно двойственно, хотя производимое впечатление едино" [1: 751]. Двойственность Красоты подразумевает стирание граней между Добром и Злом, Богом и Сатаной, Красота воплощение не только совершенства, но и губительного очарования, холодного безразличия: Вся, как каменная греза, я бессмертна, я прекрасна, Чтоб о каменные груди ты расшибся, человек. "Красота", пер. В. Брюсова Бодлеровская красота, лишенная романтической вселенской гармонии, одновременно губительна и прекрасна, "дитя небес" и "порождение ада". Стихотворение "Гимн Красоте" манифест бодлеровского эстетизма (категория преображения реальности средствами искусства). Скажи, откуда ты приходишь, Красота? Твой взор - лазурь небес иль порожденье ада?... Прислал ли ад тебя иль звездные края?... Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена? Не все ль равно. Лишь ты, царица Красота, Освобождаешь мир от тягостного плена, Шлешь благовония, и звуки, и цвета. Пер. В. Эллис Красота в поэзии Бодлера, обусловленной теорией соответствий, содержится в любом предмете, независимо от его этического и эстетического содержания. Прикосновение волшебного жезла воображения "превращает хлам человеческий и животный в золото. Только это превращение имеет не материальную, а духовную цель" [1:752]. Эстетизация отвратительного, уродливого, мерзкого, отвергаемого поэзией, становится у Бодлера одним из средств создания многоцветной, многокрасочной палитры мира, в каждом явлении которого проглядывает лик Бесконечного. Вы помните ли то, что видели мы летом? Мой ангел, помните ли вы Ту лошадь дохлую под ярким белым светом, Среди рыжеющей травы. стр. 51 Полуистлевшая, она, раскинув ноги, Подобно девке площадной, Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги, Зловонный выделяя гной. "Падаль", пер. В. Левика Музу своего трагичного надрыва Бодлер называет "больной": О Муза бедная моя! В рассветной тусклой мгле В твоих зрачках кишат полночные виденья; Безгласность ужаса, безумий дуновенья Свой след означили на мертвенном лице. "Больная муза", пер. Б. Лившица Поэзия Бодлера, трансформировавшего опыт романтизма, явилась переходным мостиком от романтизма к символизму. Безудержный романтический произвол субъективного превращается в лирике Бодлера в математически точные словесные образы, передающие "голос мироздания". Поэт становится ясновидцем, предваряя опыт ясновидения Рембо и сюрреалистов. Художественные открытия Бодлера - теория соответствий, принцип суггестивности и музыкальности, черный юмор, эстетизация зла, тема сатанинской красоты окажут огромное влияние на формирование французского символизма и опосредованно, на авангард начала XX в. Творчество П. Вердена, впитавшего сложный и разнообразный спектр романтической традиции, от Ж. Нерваля, В. Гюго и Парнасской школы до поэзии Ш. Бодлера, представляет собой очередной эксперимент в создании новых форм поэтической выразительности. Первый поэтический сборник П. Вердена - "Сатурналии" - появился в 1867 г. Затем последовали сборники "Галантные празднества" (1869) и "Добрая песня" (1870), в которой звучит надежда на "простые тихие семейные радости". Однако "счастья не случилось". Встреча с Рембо, отъезд обоих поэтов в Бельгаю, затем в Англию, сопровождалась бесконечными ссорами, полуголодным нищенским существованием, богемным времяпрепровождением, пристрастием к алкоголю. Попытка "жить вдвоем" привела к окончательному разрыву весной 1873 г., закончившемуся выстрелом Верлена в Рембо. Заключенный на два года за покушение, Верлен написал в тюрьме лучшие стихотворения, вошедшие в сборник "Романсы без слов" (1874). В творчестве 80-х гг. выделяются сборники "Давно и недавно" (1884), "Любовь" (1888), эссе "Проклятые поэты" (1884), посвященное А. Рембо, С. Малларме и "бедному Лелиану" (т.е. самому себе). Связь с романтической традицией определяет содержание и форму ранних стихотворений П. Верлена, вошедших в сборник "Сатурналии". Внешний, предметный мир становится отражением души поэта, с отчаянием признающегося в потере веры и устойчивых ориентиров в мире: Не верю в Бога я, не обольщаюсь вновь Наукою, а древняя ирония, Любовь, Давно бегу ее в презреньи молчаливом. Устал я жить, и смерть меня страшит. Как челн, Забытый, зыблемый приливом и отливом, Моя душа скользит по воле бурных волн. "Тоска", пер. А. Гелескула Верлен в ранней лирике ("Сатурналии", "Галантные празднества", "Добрая песня"), опираясь на бодлеровскую теорию соответствий, перерабатывает ее в "новую систему", в которой "душа" и "мир" ощущаются поэтом как части единого целого, утратившие связь со стихией первоначал. Откликаясь на текучую неуловимость мира, душа поэта тоскует и плачет, томясь по утраченному единству. В "Осенней песне" (пер. А. Гелескула) Верлен отождествляет себя с осенним пейзажем: "Издалека / Льется тоска / Скрипки осенней, - / И, не дыша, / Стынет душа в оцепененье". "Всякое искусство совершается через частичное отождествление с околдованным... Всякое душевное прикосновение подобно прикосновению волшебного жезла" [13:155]. Магия отождествления рождает в "Осенней песне" новые средства поэтической выразительности: слово "нависает", "внушает", теряя отчетливость понятий и обретая новую ценность уже не по смыслу, а по своему музыкальному звучанию. Доминирующей тональностью "Осенней песни" становится тоска и меланхолия. Час прозвенит И леденит Отзвук угрозы, А помяну В сердце весну Катятся слезы. "Галантными празднествами" в XVIII в. называли живопись Ватто, изображавшего мир праздников, маскарадов, Коломбин и Арлекинов (картина "Жиль") в тончайшей гамме мимолетных настроений. Стихотворения этого сборника дань памяти Ватто - незаслуженно забытого современниками и возвращенного в сокровищницу мирового искусства усилиями Ш. Бодлера, П. Верлена и братьев Гонкур. Поэтическое пространство "Галантных празднеств" растворяется в тончайших переливах души поэта, откликающейся на неисчерпаемо разнообразный мир французского живописца. Стихотворение "Лунный свет" пронизано тоской и томленьем по "несказанному", рождая смутные, неопределенные, зыбкие образы и ассоциации. Полна теней и черных домино Твоя душа - уединенных сад, стр. 52 Где звуки струн и смех, и все равно Почти печален этот маскарад. В лунных бликах пейзаж становится призрачным и иллюзорным: И так луна грустна и хороша, Что в забытьи смолкают соловьи, И только плачет вольная душа Во мраке замурованной струи. "Лунный свет", пер. А. Гелескула В ранней лирике Вердена предметный мир и душа поэта, зеркально отражаясь друг в друге, порождают мерцающую палитру образов, сквозь которую проглядывает "несказанное". "Выражение неясного, которое то бросает меня в дрожь, то приводит в трепет, - того неясного, чей источник мне совсем неведом, - вот все, чем я располагаю" [10: 65]. "Метафора" Вердена - особенного свойства: она не несет присущего ей антропоморфного смысла в одушевлении природы, устанавливающего отношения параллелизма между поэтом и предметным миром. "Душа" и "вещи" в верленовской поэзии - единоприродны, воплощая сущность (стихию первоначал), скрытую видимостью. Верленовская "метафора" является по существу символом. Стремление передать "невыразимое", "несказанное" обуславливает движение П. Вердена к синтезу искусств - синестезии. В программном стихотворении "Поэтическое искусство" Верлен призывает "сломать шею риторике" и создать новые формы выразительности живописно-музыкальную образность. Риторике сломай ты шею! Не очень рифмой дорожи. Коль не присматривать за нею, Куда она ведет, скажи! "Поэтическое искусство", пер. В. Брюсова Верлен развивает бодлеровскую традицию музыкальности, провозглашая господство музыки над смыслом, утверждая права "зыбкой песни" ("Поэтическое искусство"). Преемник романтической традиции, он считает, что только музыка способна выразить ритм неуловимых, ускользающих состояний души, сквозь которую проглядывают "иные небеса". О музыке всегда и снова! Стихи крылатые твои Пусть ищут за чертой земного Иных небес, иной любви. "Поэтическое искусство" Верлен продолжает начатый в "Осенней песне" эксперимент со словом. Слово, теряя семантическую функцию, сливается с музыкальным звучанием, передавая ощущение мира в символических образах. Заимствуя принципы суггестивности и музыкального искусства, Верлен делает ставку на суггестивную силу слова. Ценя слова как можно строже, Люби в них странные черты, Ах, песни пьяной, что дороже, Где точность с зыбкостью слиты! "Поэтическое искусство" Верлен превратил в музыку саму поэзию. "Подобную вариацию, текучую и возвращающую к чтению по слогам, - утверждал С. Малларме, - извлек на свет и поначалу неожиданно применил Верлен" [12: 58]. Пытаясь в слове "выделить душу", а в каждом стихе - "музыкальную гармонию", Верлен двигался к "искусному опрощению" поэтического языка, сливающегося с ритмом песни. Перестраивая стих изнутри, провозглашая господство ритма в силлабическом стихе, Верлен ищет соответствия ускользающему состоянию души, зеркально отражающейся в вечной изменчивости мира. Слово, считал поэт, должно стать таким же подвижным, "точно передающим самые неточности". Верлен, по его выражению, стремился к "чистой, четкой линии, столь хорошо очерчивающей в материальной структуре неясный идеал" [10:71]. Новое видение поэзии обуславливало использование Верленом адекватных его замыслу принципов импрессионистской эстетики (без импрессионистской мотивации): фиксации непосредственных сиюминутных впечатлений. В поэтическом сборнике "Песни без слов" Верлен создает новые формы поэтической выразительности, принципы которых были сформулированы в его "Манифесте" - в "Поэтическом искусстве". Задаче поэта - выразить "несказанное" - соответствует название всего сборника ("Песни без слов") и стихотворения I цикла - "Забытые ариетты", в которых нет названий. Стихи этого сборника воздействуют не прямым предметным значением, а смысловым ореолом, навеивающим, подсказывающим, воздействующим на эмоциональное восприятие. И в сердце растрава, И дождик с утра, Откуда бы, право, Такая хандра? Хандра ниоткуда, Но та и хандра, Когда ни от худа, И не от добра. Пер. Б. Пастернака Для создания эффекта сиюминутности впечатления, трепетности жизни и зыбкости души Верлен использует стилистику импрессионистской живописи. стр. 53 Здесь "душа" и "пейзаж" утрачивают определенность, размытая линия преобладает над четким контуром, музыкальное звучание над смыслом. В стихотворении "Тянется безмерно луговин тоска" - торжество слуховых и зрительных восприятий, усиливаемых особым чередованием звуковых и синтаксических связей, превращающих стихотворение в "песню без слов": Тянется безмерно луговин тоска, Блещет снег неверно, Как пласты песка, Небеса без света Тверды, словно медь, Месяц глянул где-то Вновь, чтоб умереть. Пер. Б. Пастернака Поэтическая палитра Вердена переливается разными опенками: освещенность вытесняет цветовую однотонность; контуры теряют четкость; пространство заполняется цветовыми бликами, передающими мимолетность впечатлений, зыбкость образов. "Всего милее полутон / Не полный тон, но лишь полтона.../ Все прочее литература" ("Искусство поэзии", пер. Б. Пастернака). "Душа" и "пейзаж" сливаются; поэт соединяет "зыбкое" и "точное", чтобы передать "невыразимое". Второй цикл "Песен без слов" - "Бельгийские пейзажи" - исследователи часто сравнивают с полотнами импрессионистов (К. Моне и К. Писсарро). Поэтическое пространство этих стихотворений, как бы созданных на пленэре, заполнено воздухом и светом. Окраска предметов постоянно меняется в зависимости от освещения. То розоваты, то зелены, Под фонарями белесыми Пляшут холмы и расселины, В беге сливаясь с откосами. "Брюссель", пер. А. Гелескула Разворачивая импрессионистическую ленту впечатлений, Верлен запечатлевает в слове "длящееся мгновение". Разнообразная палитра оттенков создает рельефный, словно вибрирующий пейзаж, передавая ощущение "подвижности", трепета жизни и души. В золоте дали глубокие Тускло горят багряницами. Два деревца кособокие Хохлятся сирыми птицами, И, провожающий с мукою Эти приметы осенние, Я мои беды баюкаю Под монотонное пение "Брюссель", пер. А. Гелескула Живописная фактура верленовского стиха многогранна. Каждый цвет включает богатейшую шкалу оттенков: "Кобольдов прячет / Зеленый дрок... И все кругом / В дыму багряном" ("Шарлеруа", пер. В. Брюсова). Душевное настроение поэта выражено мелодией стиха. Пейзажи Брюсселя выполнены в новой форме живописно-музыкальной образности. Предметный мир, воспроизведенный в особом импрессионистском освещении, вырастает на колеблющейся смене настроений поэта. Поэзия Верлена, сделавшая ставку на суггестивную силу слова - это "поэзия постепенного угадывания, намека, передающего состояние души", или же путем "медленного разгадывания предмета, раскрывающая состояние души" [12:63]. Импрессионистичность поэта - в использовании стилистики импрессионизма. Цели и задачи Верлена не совпадали с основными признаками этого направления, проявлявшего пристальный интерес к предметному миру, к бытовым, повседневным мелочам современной жизни, изображенных в неожиданных ракурсах, передающих мимолетность, мгновенность впечатлений. Верлена интересует не столько предметный мир, сколько "душа" этого мира, сквозь которую проступает "неведомое", "несказанное". "Поэзия Верлена - это нечто зыбкое, как музыка, которая позволяет грезить о потустороннем" [8:189]. Разрушитель риторики, Верлен расчленил александрийский стих с помощью цезур и неожиданных переносов. Трансформировав классическую силлабику, он открыл дорогу символистскому верлибру. Синэстезия станет одной из ведущих тенденций не только в символизме, но и в авангарде начала века: в экспрессионистской поэзии (Тракль, Гейм) используются не только принципы музыкального построения, но и цветовая гамма, наделенная символической многозначностью. В экспрессионистском театре разрушение театральной иллюзии достоверности также реализуется при помощи синестезии. Художественные открытия этого "тонкого пейзажиста души" явились питательной почвой для поэтических экспериментов А. Рембо, С. Малларме и европейской поэзии рубежа веков (Э.- М. Рильке, Э. Верхарна, П. Валери). А. Рембо - поэт-загадка, переставший писать в 20 лет, умерший в 37 на больничной койке в марсельском госпитале. Традиционно принято говорить о двух периодах в этой невероятно краткой поэтической биографии: ранний период с 1870 по 1871 гг. и период "ясновидения" с 1871 по 1873 гг. Идея бегства, ухода, отъезда, проходящая лейтмотивом через всю жизнь А. Рембо - это знак непримиримости к общепринятым нормам морали, к "здравому смыслу", ко всякого рода канонам, ограничивающим внутреннюю свободу. стр. 54 В 15 лет, впервые убежав из провинциального Шарлевилля, он пишет своему учителю Изамбару: "Я погибаю, я гнию в мире пошлом, злом, сером. Я упорствую в своем обожании свободной свободы. Я бы хотел бежать вновь и вновь" [11: 21]. Побеги из дому, скитания с Верленом по европейским странам, маргинальное существование, скандальное поведение в литературных кругах - все эти эпизоды, связанные с идеей бегства, являются проявлением анархического бунта против традиционных устоев. Таким же бунтарем был Рембо и в поэзии. Его ранние стихотворения представляют пародийно-ироническое обыгрывание культурной традиции. Сонет "Венера Анадиомена", написанный в контексте бодлеровской "Падали", обусловлен другими целями, нежели эстетизацией низменных сторон жизни. Античность предстает в гротескно-шутовском обличье - Венера, богиня любви и красоты, рожденная из морской пены, уподобляется жалкой убогой проститутке. Как будто выглянув из цинкового гроба, Над ванной выросла вся в лохмах голова, Помадой облита, пуста и низколоба, А на щеках прыщи замазаны едва. "Венера Анадиомена", пер. В. Орла Ниспровергатель всех правил и канонов, А. Рембо пародийно обыгрывает традиционный пафос сонета, изображая с натуралистической навязчивостью "красоты" убогой проститутки, сидящей в старой ванне. Затылок складчатый, торчащие лопатки, Тяжелые бугры подкожного жирка. Как студень, вислые и дряблые бока. Сбегают к животу трясущиеся складки. Пародийно-игровой подход характерен для сонета "Искательницы вшей", в котором величавый александрийский стих превращается в апофеоз безобразного. Когда на детский лоб, расчесанный до крови, Нисходит облаком прозрачный рой теней... Он слышит, как поет тягуче и невнятно Дыханья робкого невыразимый мед... Пьянея, слышит он в безмолвии стоустом Биенье их ресниц и тонких пальцев дрожь, Едва испустит дух с чуть уловимым хрустом Под ногтем царственным раздавленная вошь. Пер. Б. Лившица Совмещение формы сонета с эпатирующим содержанием разрушает возвышенность александрийского стиха, взрывает изнутри традиционный жанр. В нем пробуждается вино чудесной лени, Как вздох гармонии, как бреда благодать. И в сердце, млеющем от сладких вожделений, То гаснет, то горит желанье зарыдать. "Искательницы вшей" В стихотворении "Роман" (пер. Б. Лившица) пародийно обыгрываются общие места романтической риторики - весна, любовь, поэзия, юность. Рембо с притворным энтузиазмом включается в навязанную штампом роль поэта, - прославлять весну, поэзию и любовь. Июнь! Семнадцать лет! Сильнее крепких вин Пьянит такая ночь... Как будто вы спросонок, Вы смотрите вокруг, шатаетесь один, А поцелуй у губ трепещет, как мышонок. Ирония, проглядывающая из-за привычной маски, лишает смысла общие места "о возрасте весны и любви". Нет рассудительней людей в семнадцать лет Среди шлифующих усердно эспланаду! Использование безличных конструкций также служит формой бескомпромиссного разрыва с романтическим самовыражением. Стихотворение "Семилетние поэты" (пер. Д. Самойлова) язвительно высмеивает риторические штампы романтической поэзии: лунные пейзажи, "сияющие зыби", "вольной воли свет", "женщины испанистого типа". Романтическому самовыражению противопоставляется "самообъективация" - форма от третьего лица. Обобщая образ "семилетнего поэта", Рембо иронически снижает его, используя гротеск: фантазии малолетнего поэта "особенно бывали жгучи", когда он сбегал в сортир, "где подолгу сидел, в раздумьях отдыхая". "Самообъективация", гротескно-пародийное выворачивание романтических канонов являются формой разрыва с романтической концепцией поэта- "гениального субъекта". Ранняя поэзия Рембо, построенная на принципе сочетания несочетаемого, эпатировала общепринятые представления и вкусы. Рембо приобрел в литературных кругах славу скандалиста, ниспровергателя основ. Но 1871-й год открывает новый период в поэзии Рембо - период "ясновидения". Ироническое пародирование романтических клише теряет для него смысл. В письмах о ясновидении излагается новая поэтическая программа: "Я хочу быть поэтом, и я работаю над тем, чтобы стать ясновидцем... Нужно достичь неведомого расстройством всех чувств" [14: 249]. Цель Рембо, в отличие от романтиков и Бодлера, - не самоотождествление с "мировой душой", а стремление в поэтических образах - видениях передать ее "голос", "услышать неслыханное", "увидеть незримое". Новая поэтическая программа воспринимается стр. 55 Рембо как подвижничество, как "упорный и сознательный труд над собой", цели и задачи которого - создать слово, идеально выражающее "трепет неведомого", изменить мир, перевернув стереотипы предшествующей культурной традиции. Средством проникновения в "неизвестное" утверждается долгое и последовательное расстройство всех чувств: алкогольная и наркотическая эйфория, "все виды любви", воздействие бессонницы и голода. Подчиняя жизнь требованиям программы ясновидения, Рембо пребывает в состоянии грез наяву: "Поэт идет к неведомому, и когда, сраженный безумием, он потеряет способность понимать собственные видения - он их всех же видел! Пусть он погибнет под этим бременем неслыханного и неизреченного - придут другие труженики: они начнут гам, где он бессильно поник" [14: 251]. Ранний этап в ясновидении А. Рембо открывает сонет "Гласные" (1871), представляющий переосмысление теории соответствий Ш. Бодлера в духе новой программы. Звуковые и цветовые соответствия, порожденные экстатическим, галлюцинаторным сознанием, создают образы-видения: "А" - черный, белый "Е", "И" - красный, "У"- зеленый. "О" - голубой - цвета причудливой загадки, "А" - черный полог мух, которым в полдень сладки Миазмы трупные и воздух воспаленный. Пер. В. Микушевича Это - не романтический "пейзаж души", а соприкосновение с "неизвестным", "неизреченным", ощущение которого рождает суггестивная сила слови. Фантасмагории Рембо возникают за счет разрыва причинно-следственных связей, сближения разнородных свойств и явлений, принципа сочетания несочетаемого. Стихотворение "Пьяный корабль" (1871) представляет сложное сочетание исповедальности и нового визионерского образотворчества. Корабль, потерявший управление, устремившийся навстречу неизвестным путям, является метафорическим образом поэтического эксперимента Рембо, отправившегося "в плавание за неизвестным". Теперь я весь свой груз спустил бы задарма Фламандское зерно и английские ткани. Пока на берегу шла эта кутерьма, Я плыл, куда несло, забыв о капитане. Пер. Д. Самойлова "Очеловеченный", "пьяный" корабль запечатлевает образы-видения. Предметы наделяются несвойственными им признаками и качествами, рождая картины - фантасмагории, "ландшафт видений". Я видел низких зорь предрассветный сон, Сгущенный в синяки мистических видений, Я бредил о снегах в зеленоватой мгле, Я подносил к очам морей мои лобзанья: Круговращенье сил, неведомых земле, Певучих фосфоров двухцветные мерцанья. Возникающие в результате невероятные аналогии и метафоры выполняют функцию символических соответствий, отождествляемых Рембо с "неизвестным". "Пьяный корабль" - переходный этап от раннего периода ясновидения к зрелому, отмеченному созданием "Последних стихотворений" (1872) и поэтического сборника "Озарения" (1872). В этих произведениях поэзия теряет многочисленные очертания определенного душевного состояния, как это было в "Пьяном корабле". Разрывая с романтической традицией, Рембо переосмысляет орфическую функцию поэта-медиума, "устами которого говорит Бог". Он сравнивает себя с инструментом, с "флейтой богов", на которой играет неведомый музыкант; и неверно говорить: "Я мыслю", следовало бы сказать: "Мной мыслят... Я есть некто другой" [14: 253]. Исповедальности и "божественному вдохновению" романтиков Рембо противопоставляет роль поэта- транслятора, бесстрастно регистрирующего "голос мировой души". Этим обусловлено отсутствие личных местоимений и использование безличных конструкций в "Озарениях" (стихотворение "Отъезд"). Довольно видено. Виденья являлись во всех обличьях. Довольно слышано. Гул городов по вечерам, под солнцем - вечно. Довольно познано. Все остановки жизни. О, зрелища и звуки! Теперь отъезд к иным шумам и ощущеньям. "Отъезд", пер. Н. Стрижевского "Исследование неизвестного, - отмечал Рембо, - требует поиска новых форм" [14:251]. Даже Бодлер - "первый ясновидец", "король поэтов" был для Рембо "слишком художником", стесненным в своем провидческом даре канонами романтической риторики. Поэзия Рембо не конкретизирует "неизвестное", а рождает ощущение тайны, используя суггестивную силу слова. Слово в "Озарениях" - лишенное семантической функции, наделенное суггетивноегью, пластическое, музыкальное. "Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое. Запечатлевал ход головокружения" [6: 323]. Превращая предметный мир в чувственно воспринимаемое неизвестное, Рембо создает поэзию, основанную на принципах "визионерства": видения заменяют мир видимый, разрываются логические и пространственно-временные связи: озеро вздымается вверх, над горами высится море, пианино устанавливается в Альпах. стр. 56 "Я свыкся с простейшими из наваждений: явственно видел мечеть на листе завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, салоны в озерной глубине. А потом разъяснял свои софизмы при помощи словесных наваждений" [6: 325]. В "Озарениях" ("Метрополитен", "Первобытное", "Fairy") - нерасчлененный поток галлюцинаторных видений, предвосхищающий сюрреализм: "...эти зеленые губы, лед, черные полотнища и голубые луга, пурпурные ароматы полярного солнца" [6:271]. "Флаг - окровавленным мясом над шелком морей и полярных цветов (которых не существует)" [Там же]. "Ради ее младенческих лет содрогнулись меха и тени - и бедняцкие спины, и легенды небес" [6:275]. При всей типологической схожести с поэзией сюрреализма ясновидение Рембо было не результатом неконтролируемого порыва ("автоматического письма"), а плодом упорного поиска формы и языка символических соответствий, адекватных "неизвестному". Этот упорный поиск претворения видений в поэтическую реальность Рембо называл "Великим Деланием" или "Алхимией слова": "Я учредил особое написание и произношение каждой согласной и, движимый подспудными ритмами, воображал, что изобрел глагол поэзии, который когда-нибудь станет внятен всем нашим чувствам" [6: 323]. Рембо стремился подчинить "словесные наваждения" внутреннему ритму мировой души. В "Озарениях", написанных ритмической прозой, фраза то удлиняется, то укорачивается, подчиняясь эмоциональной интонации. Повторения, членение на строфы свободного типа, инверсия регламентируются "подспудными ритмами". В двух стихотворениях этого сборника - "Марина" и "Движение" (пер. Н. Стрижевской) Рембо завершает разрушение силлабического стиха, начатое Верленом, создавая верлибр, то есть стих, свободный от рифмы и каких-либо размеров 1 : Серебряные и медные колесницы Стальные и серебряные корабли Вздымают пену Вырывают с корнями кусты. "Марина", пер. Н. Стрижевской Ясновидческая поэзия Рембо, стремящаяся передать через символические соответствия, порождающие эхо произвольных ассоциаций, максимальное ощущение прикосновения к "неизвестному", герметична по форме и труднодоступна для понимания. "Сверхъестественные озарения" Рембо раздвигали границы восприятия, позволяя ощутить за гранью видимого "подлинную" реальность. Недаром поэт сравнивал себя с "искрой вселенского света", "преодолевающего земное притяжение": "Я сорвал с неба черную лазурь и зажил подобно золотой искре вселенского света" [6: 329]. Но уже в "Последних стихотворениях" резко меняется тональность. Поэт, мнивший себя "сверхъестественным магом", "силившийся измыслить новые цветы, новые звезды, новую плоть и новые наречия" [6:313], ощущает ясновидческий эксперимент как насилие над своей душой и телом. В стихотворениях "Стыд", "Как волк хрипит под кустом" звучит уже не "флейта богов", а покаянная исповедь поэта, выплескивающего свое отчаяние в аллегорических образах насилия, жестокость, расчленения тела: Этого мозга пока Скальпелем не искромсали, Не ковырялась рука В белом дымящемся сале. "Стыд", пер. В. Орлова Последнее произведение Рембо - "Сезон в аду" (1873) - это исповедь отречения поэта, осознавшего, что он "поднял руку на самого себя", "хлебнул изрядный глоток отравы", пережив все муки ада. "Тысячу раз будь проклята эта отрава, этот адский поцелуй" [6: 343]. Метафорой этого самоощущения являются образы скверны, грязи, разъедающей тело. "Вновь мне чудится, что кожу мою разъедают грязь и чума; черви кишат в волосах и под мышками, и самые крупные угнездились в сердце" [6: 313]. "Сезон в аду" - это прощание с "химерами", идеалами, заблуждениями. Опыт по созданию нового языка и "изменению мира" не удался. Рембо не смог преодолеть разрыва между рациональностью поел роения и формой спонтанного выражения: "Мы близимся к царству Духа... Мне оно понятно, но, раз я не могу обойтись без языческих словес, мне лучше умолкнуть" [6: 343]. "Идеальной" поэзии не получилось и Рембо, в силу своего максимализма, навсегда отрекся от литературы. "Теперь мне приходится ставить крест на всех моих вымыслах и воспоминаниях... Я, возомнивший себя магом или ангелом, свободным от всякой морали... вынужден искать призвание, любовно вглядываясь в корявое обличье действительности" [6: 299]. Этим новым "призванием" становится торговля кофе и оружием в Северной Африке. В письмах Рембо звучат боль, разочарование, неудовлетворенность. "Идеальная" жизнь, как и "идеальная поэзия", не состоялись. С. Малларме подчеркнул различие между верлибром и стихом с варьирующимся размером, который допускался в XVIII в. в басне или опере. Это была лишь последовательность метра разной длины без деления на строфы. Верлибр Малларме называет "полиморфным", т.е. предполагающим "разложение традиционной метрики до бесконечности". 1 стр. 57 Рембо умер в 1889 г., в марсельском госпитале для бедных, от заражения крови, так и не узнав о своей бессмертной славе. Несмотря на краткость пребывания в литературе, Рембо совершил переворот в мировой поэзии своими художественными открытиями - созданием ритмической прозы и верлибра, тенденцией к деперсонализации, эффектом "пьяного", галлюцинирующего сознания, отношением к собственному творчеству как к эксперименту, направленному на изменение привычной картины мира (в авангарде начала века это получит название футурологического сознания). Сюрреалисты называли Рембо своим предшественником: "Рембо - сюрреалист в жизненной практике и во многом другом" [9: 865]. Творчество Рембо - алхимика слова и рационалиста, ознаменовало новый рубеж в литературе конца XIX в. - переход от романтизма к авангардистскому эксперименту модернизма. Первые произведения Малларме - стихотворения парнасского периода (1862) - несут в себе следы ученичества, строгого следования канонам парнасской риторики и эстетики: здесь торжество власти зрения, ощущений, пространственности. Ты с золотых лавин лазури, жизнь хваля, Со снега вечного светил, когда-то, в детстве, Цветочки сорвала в день первозданный для Земли нетронутой, еще не знавшей бедствий "Цветы", пер. М. Талова Но уже через два года, работая над поэмой "Иродиада", Малларме подвергает критическому осмыслению опыт парнасцев, увлеченных непосредственным изображением предметов. "Парнасцы берут вещь и выставляют ее напоказ всю целиком, а потому тайна ускользает от них" [5:425]. Малларме пытается создать новую эстетику, провозглашая власть духовного над материальным. Трансформируя художественные открытия своих предшественников - Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо - Малларме опирается на неоплатоническую концепцию "аналогической" структуры универсума ("Демон аналогии", пер. М. Талова). Малларме считает, что видимый мир Материи, являясь копией сущностей, не обладает независимой реальностью, но, тем не менее сохраняет принцип симметрии отношений, аналогий и подобий, существующий в мире первоидей. Ему созвучна мысль Плотина: "Все формы бытия отражаются друг в друге" [7: 278]. Стремясь примирить Дух и Материю, создать облик вечной непреходящей Красоты, отражающей законы вселенской гармонии аналогий, Малларме утверждает принцип "речевого самоустранения" авторской субъективности. Деперсонализация искусства, предвосхищая модернизм, преломляется через призму субъективного восприятия. "Задача в том, чтобы, исподволь, вызывая предмет в воображении, передать состояние души или, наоборот, выбрать тот или иной предмет и путем его медленного разгадывания раскрыть состояние души" [5:425]. Авторское самоустранение диктовало новые формы выразительности: "дать инициативу словам", "высвечивающим связь всего во всем". "Я теперь безлик и не являюсь известным тебе Стефаном, но способностью Духа к самосозерцанию и к саморазвитию через то, что было мною" [12: 62]. Малларме интересует не конкретный мир - человек или вещь - а их "сущая идея". Не имеющая место ни во времени, ни в пространстве, - она вечна, т.к. принадлежит миру первосущностей. "Я говорю: цветок! И вот из глубины забвения, куда от звуков моего голоса погружаются силуэты любых конкретных цветков, начинает вырастать нечто иное, нежели известные мне цветочные чашечки; это возникает сама чарующая идея цветка, которой не найти ни в одном реальном букете" [5: 424]. Малларме "изобретает новый язык" - "рисовать не вещь, а производимый ею эффект. Стихотворение в таком случае должно состоять не из слов, но из намерений, и все слова стушевываются перед впечатлением" (Малларме). Под "впечатлением" подразумевается не мгновенность импрессионистической вспышки, не мимолетность настроения, а "глубинное озарение", "просветление души", ощущающей свою сокровенную связь с тайной "неизреченного". Из лавины лазури и золота, в час Начинанья, из первого снега созвездья Ты ваяла огромные чаши, трудясь Для земли еще чистой от зла и возмездья. "Цветы" (1866), пер. О. Седановой Воплощением "неизреченного", непереводимого на язык общезначимой истины, является в поэзии Малларме символ, определяемый как "совершенное применение тайны". Символ и миф, в концепции Малларме (как и всех символистов), понятия тождественные. Миф трактуется Малларме не в традиционном аллегорическом и историческом толковании, а в унаследованной от неоплатоников символической трактовке: мифу придается универсальность и многозначность прочтения. Символ, с точки зрения Малларме, притягивает к неведомому, но никогда не позволяет его достичь. "Назвать предмет - значит на три четверти разрушить наслаждение от стихотворения - наслаждение, заключающееся в постепенном и неспешном угадывании; подсказать с помощью намека, вот цель, вот идеал. Совершенное владение этим таинством как раз и создает символ" [5: 425]. стр. 58 Наследуя шеллингианскую (романтическую) традицию в интерпретации мифа, Малларме использует его не только как "материал" для поэзии, но и наделяет принципом персонификации и олицетворения (по выражению Шеллинга, "моральной интерпретацией мифа"). Для Малларме царственная Иродиада ("Иродиада" (1869)) является одновременно олицетворением роковой красоты, увлекающей к гибели, "древней Горгоной со змеиной головой" и символом вечной женственности: Мне чудится, что я - одна в стране печальной, Что все боготворят стекла овал зеркальный, В чьей сонной тишине играя, как алмаз, Вдруг отражается взгляд этих светлых глаз. "Иродиада", пер. М. Талова Библейский миф осмысляется в рамках символистской концепции. Фигура Иродиады появляется и исчезает в ореоле разнообразных значений. Малларме привлекают, как и многих символистов (Лафорга, Гюисманса, Милоша), двойственные мифологические фигуры - фавны, химеры - неисчерпаемостью толкований, рождающих ощущение "сияния" Идеи. Фавн, изливается из хладных, синих глаз Мечта, как плачущий родник, смиренной часто: Но та, вторая - вздох и глубина контраста, Как полудня знойный бриз в твоем цветном руне! "Послеполуденный отдых фавна", (1882), пер. М. Талова Образ лебедя, имеющий многозначность прочтений в мифологической традиции, используется в сонете "Живучий, девственный, не ведавший высот" (1885). Лебедь олицетворяет не только ностальгию по "иным мирам" ("но с крыльев не стряхнуть земли ужасный плен"), но является мифологемой творческого порыва поэта к тайне "неизреченного": Живучий, девственный, не ведавший высот, Ударом буйных крыл ужель прорвет он ныне Гладь жесткую пруда, чей нам напомнит иней Увековеченных полетов чистый лед! Пер. М. Талова Используя мифологические образы, Малларме создает собственную мифологию, воплощающую символистскую глубину идеи. Мифотворчество - одна из важнейших констант эстетики символизма - будет усвоено художественной практикой литературы XX столетия. Стремление уловить неуловимое ради того, чтобы возникло "сияние идеи", обуславливает особую музыкальную атмосферу поэзии Малларме: "Музыка встречается со стихом, чтобы стать Поэзией" [5:428]. Суггестивность подразумевала неисчерпаемость бесконечных узоров соответствий, в которых расплываются, тонут конкретные предметы. "Созерцание предметов, образ, взлелеянный грезами, которые они навевают, - вот что такое подлинное песнопение" [5: 425]. В стихотворениях "Веер мадам Малларме" (1891), "Другой веер" (1884) (пер. М. Талова) предметный мир развеществляется, превращаясь в ступени единой гаммы, рождая и "впечатления вечной непреходящей красоты". Жезл розовых затонов в злате По вечерам - не так ли? Нет? Сей белый лет, что на закате Лег на мерцающий браслет. "Другой веер" Поэзия Малларме, постепенно превращающаяся в "чистую концепцию", усложняется сопоставлением несопоставимого, бесконечным рядом субъективных ассоциаций, построенных на эллипсе, инверсии, изъятии глагола. Эта, "представленная в словесном воплощении", новая реальность бесконечных соответствий и аналогий обусловливает герметичность поэзии Малларме, ее труднодоступность для понимания. Кадит ли вечера вся Спесь, Заглохший факел в хороводе, Бессмертный дым в своем разброде, Ты небреженья не завесь. "Кадит ли вечера вся Спесь", пер. М. Талова Стремление найти код к "орфическому истолкованию Земли", создать "Книгу, Орудие Духа", обусловливает синтез поэзии Малларме не только с музыкой, но и с графическими искусствами. Последняя поэма - "Удача никогда не упразднит случая" (1897) - представляет "звучащий" текст, который поэт просил называть "партитурами". Тональность звучания, по замыслу автора, подчинена графическому изображению слова, различию используемых шрифтов. Герметичность поэмы, усложненной пропусками и "пустотами", обусловлена концепцией молчания как знака соприкосновения Духа с тайной "неизреченного". Эта тенденция, наметившаяся в поздней поэзии Малларме, станет основополагающим принципом в "Театре молчания" Метерлинка: "То, что производит мысль, не имеет никакого значения рядом с истиной, которой мы являемся и которая утверждается в молчании" [3: 81]. Традиция Малларме и Метерлинка получит своеобразное преломление в антидраме Беккета, развивающейся из ограниченного монолога к все пронизывающему молчанию (пьеса "Дыхание"). Поэма "Удача никогда не упразднит случая" - первый образец "звучащей" и "визуальной" поэзии - окажет огромное влияние на авангард начала века, в частности на формирование визуальной лирики Аполлинера ("Каллиграммы"). стр. 59 Поэзия Малларме, провозгласившая символ основным средством воплощения "высшей идеи, творящей призрачные видимости", станет философско-эстетической базой французского символизма, а сам поэт - общепризнанным мэтром этого направления. Малларме категорически возражал против причисления ко всяким школам: "Мне отвратительны любые школы. Мне претит всякое менторство в литературе. Литература - это нечто индивидуальное" [5:426]. Французский символизм, исчерпавший себя к 90-м гг. XIX столетия, дал мощный импульс развитию и распространению символизма по всей Европе, включая Россию и Латинскую Америку. В Бельгии - это "театр молчания" М. Метерлинка и поэзия Э. Верхарна; в Англии это неоромантизм Суинберна и эстетизм О. Уайльда; в немецкоязычной поэзии - это творчество С. Георге, Р. -М. Рильке; в России - это "младосимволисты" - В. Брюсов, К. Бальмонт; в Латанской Америке символизм достиг небывалого расцвета благодаря "никарагуанскому парижанину" Р. Дарио, перенесшему дух Вердена и Бодлера на почву испанского языка. Символизм, переставший существовать как направление к 1905 г., обусловил развитие основных тенденций в модернизме: противопоставление Духа Материи, использования символических соответствий, мифотворчество, синэстезию, создание "визуальной" и "звучащей поэзии". Художественные открытия символизма оказали влияние на авангард начала века (экспрессионизм, сюрреализм, поэзию Аполлинера). Литература 1. Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1997. 2. Верлен П. Романсы без слов. СПб., 1999. 3. Метерлинк М. Полн. собр. соч. в 6 т. М., 1905, Т. З. 4. Малларме С. Собрание стихотворений. М., 1990 (переложил М. Талов). 5. Поэзия французского символизма. М., 1993. 6. Рембо А. Произведения. М., 1988. 7. Рассел Б. История западной философии. М., 2000. 8. Энциклопедия символизма. М., 1998. 9. Briton A. Anthology de l' humor noir / Breton A. Ouvres completes. P., 1992. vol. 2. 10. Borhecque J. P. Vcrlaine par luimeme, P., 1966. 11. lzambard G. Rimbaud tel que je l'ai connu. P., 1946 12. Mauron P. Mallarme par lui-meme. P., 1946 13. Novalis. Fragmente / Novalis. Schriften. Jena. 1907. Bd. 2. 14. Rimbaud a Georges Izambard / Rimbaud A. Ouvres completes. P., 1972. FRENCH SYMBOLISM AND THE AVANT-GARDE OF THE BEGINNING OF THE CENTURY V. V. Shervashidze Summary The symbolist innovations in literature - the theory of conformities, synesthesia, the "sound" and "visual" poetry all influenced and provided impetus for surrealism, expressionism and the poetry of Apollinaire. стр. 60 постоянный адрес статьи : http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=5846245