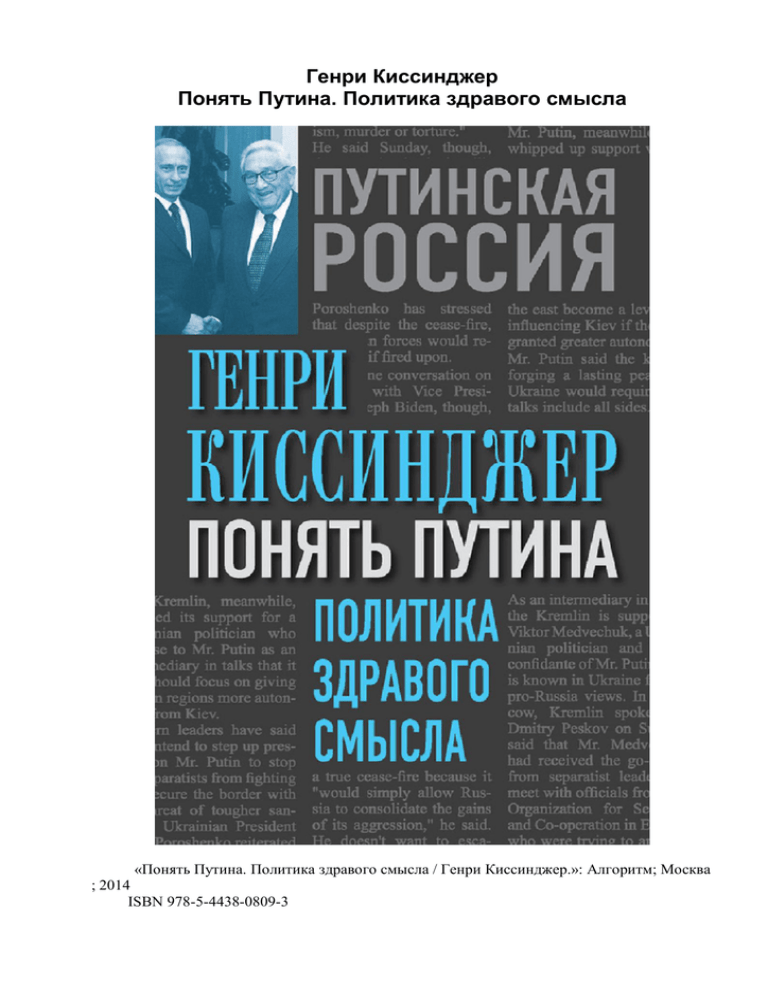

Генри Киссинджер Понять Путина. Политика здравого смысла

реклама