металлогеническое районирование казахстана

реклама

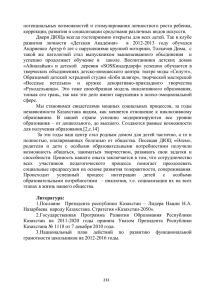

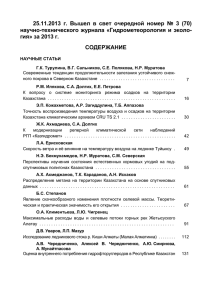

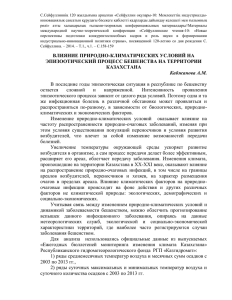

Естественные науки УДК 553.07 МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КАЗАХСТАНА А.К. Мазуров Томский политехнический университет E-mail [email protected] Впервые для территории Казахстана разработана классификация металлогенических комплексов на новой геодинамической основе. По пространственно-временным ассоциациям рудных и геологических формаций, приуроченных к определённым палеогеодинамическим обстановкам, выделен 61 металлогенический комплекс. Показано, что в одинаковых геодинамических обстановках образуются сходные металлогенические комплексы, не воспроизводимые в геодинамических обстановках другого типа. Это позволяет для каждого металлогенического комплекса прогнозировать присущие ему типы месторождений, в том числе недостающие в данном комплексе, но известные в других подобных комплексах. Казахстан территориально почти полностью расположен во внутриконтинентальном УралоМонгольском складчатом поясе [1]. Значительную часть его площади занимают палеозоиды, меньшую – молодые платформы и выступы докембрийского основания. В соответствии с тектоническим районированием и формационно-металлогеническим анализом в складчатых областях палеозоид Казахстана на основе геосинклинальной концепции развития [2–5] было выделено большое число структурно-металлогенических зон (СМЗ). Каждая металлогеническая зона представляла набор разнородных металлогенических комплексов, как правило не воспроизводимый в других металлогенических зонах. Тем самым существенно снижалась прогностическая ценность таких карт. В то же время в последние десятилетия появились новые данные по геологическому строению Казахстана, проведён геодинамический анализ складчатых областей с позиций плитотектоники, [6, 7] всё это предопределило необходимость активного вовлечения в минерагенический анализ материалов по глубинному строению и геодинамике. В 2000–2003 гг. для подведения итогов о новых представлениях по тектонике и металлогении палеозойских структур Казахстана в свете парадигмы об «Общей тектонической эволюции земли» коллективом Казахстанских геологов составлены «Карта глубинного тектонического строения Казахстана» и «Минерагеническая карта Казахстана» масштаба 1:2 500 000 [8]. Обе карты основаны на принципах мобилизма и содержат элементы геодинамики. Главная роль в формировании структур отводится мегаплитной тектонике с превалирующими горизонтальными движениями. Большое значение также придаётся процессам внутриплитной (плюмовой) тектоники, сформировавшим своеобразные ячеисто-зональные структуры. На минерагенической карте, в отличии от вариантов металлогенических карт прошлых лет, выполненных с геосинклинальных позиций, геолого-тектоническую основу составляют геодинамические обстановки и свойственные им металлогенические комплексы. Под металлогеническим комплексом понимается конкретное, привязанное к месту и геологическому времени, имеющее собственное наименование проявление металлогенической формации [9]. Металлогенические комплексы являются наиболее активными в типизации промышленных месторождений различных геодинамических обстановок и, как следствие, играют основную роль в прогнозно-геодинамическом картировании. Выполненная в процессе геодинамического анализа систематизация месторождений показала чётко выраженную специализацию и масштабность месторождений различных геодинамических обстановок. В целом в допалеозое и палеозое выделен 61 металлогенический комплекс, закономерно приуроченный к определённой палеогеодинамической обстановке. Срединные массивы, сложенные докембрийскими породами, составляют первые проценты обнажённой части территории Казахстана. На современной стадии относительно хорошо изучен Кокшетауский срединный массив, в котором выявлены уникальные скопления технических алмазов, [10–12] связанные с архейским алмазоносным эклогит-гнейсовым кумдыкольским металлогеническим комплексом. Промышленные метаморфогенные месторождения вольфрама (Баян, Аксоран) [13] закономерно приурочены к архейскому первично-вольфрамоносному гнейсово-амфиболитовому Баянскому металлогеническому комплексу и повсеместно находятся в термополях раннепалеозойских гранитоидных интрузий. Крупные скопления гематитовых руд связаны с протерозойским железорудным кремнисто-базальт-липаритовым карсакпайским металлогеническим комплексом. Наиболее полно месторождения данного металлогенического комплекса изучены в Ишим-Улутауском железорудном поясе и в Бетпак-Дале, где они приурочены к аралбайской, карсакпайской и майтюбинской сериям. Главной составной частью данного металлогенического комплекса являются железистые кварциты, состоящие из кварца и окислов железа и имеющие полосчатую текстуру. В 60-ые годы прошлого столетия в протерозойских гнейсоамфиболитах в зонах метасоматического прокварцевания выявлены богатые редкими землями свинцово-цинковые руды (свинцово-цинково-редкоземельный гнейсово-амфиболитовый протерозойский кургасынский металлогенический комплекс). Этот редкий для Казахстана тип остался практически не изученным, хотя перспективы кургасынского металлогенического комплекса не ограничиваются только Северным Улутау, це33 Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308. № 4 ленаправленные поиски в Центральном и Южном Улутау, а также в осевом Каратау, Чу-Илях, в местах развития протерозойских образований могут привести к выявлению аналогов кургасынского металлогенического комплекса. Рифты. В зависимости от фундамента выделяется две группы рифтовых зон, резко отличающихся качественным составом и масштабами проявлений рудной минерализации, рудно-породными парагенезисами и рядом других особенностей, свойственных различным геодинамическим обстановкам. Первую группу представляют рифтовые зоны, развитые на океанической, вторую – на континентальной корах. Металлогению океанических рифтов Казахстана представляют: Чарский марганцево-никеленосный базальт-терригенно-кремнистый верхнедевонский; Шуулдакский марганценосный базальт-терригенно-кремнистый средневерхнедевонский; Косистекский марганценосный базальт-терригеннокремнистый ордовикский; Мугоджарский цинково-медный андезит-базальтовый среднедевонский металлогенические комплексы. К настоящему времени промышленные месторождения установлены только в Мугоджарском металлогеническом комплексе, где в рифтогенных зонах с андезито-базальтовым магматизмом ассоциируют среднемасштабные колчеданные цинково-медные месторождения (50 лет Октября, Приорское, Лиманное, Кундызды). Со спилитами и базальтами натровой петрохимической серии с зонами мощного кремненакопления связаны мелкие рудопроявления бедных медью серных колчеданов кипроского типа и не промышленные стратифицированные скопления железо-марганцевых руд. Отличительной особенностью рудной минерализации океанических рифтов является практически полное отсутствие свинцовой минерализации. Металлогению континентальных рифтов представляют: Атасуйский баритово-свинцово-цинковожелезо-марганцевый трахибазальт-трахириолитуглеродисто-кремнисто-карбонатный верхнедевонский, Джездинский марганцевый красноцветнотерригенный верхнедевонский, Кызылэспинский железо-марганцево-свинцово-цинковый глинистокарбонатный поздний ордовик-ранненсилурийский, Текелийский марганцево-баритово-свинцово-цинково-карбонатно-кремнисто-углеродистый ордовикский металлогенические комплексы [14]. С Атасуйским и Текелийским металлогеническими комплексами связана основная масса стратиформных месторождений с крупными запасами свинца, цинка, бария, железа и марганца (Жайрем, Шалкия, Акжал, Узунжал, Ачисай, Миргалимсай, Каражал, Кентюбе, Ушкатын, Бестюбе, Текели, Усек). С Джездинским металлогеническим комплексом связаны мелкие месторождения марганца (Жезды, Промежуточное, Жексыкотыр). С Кызылэспинским метеллогеническим комплексом связаны мелкие свинцово-цинковые и железорудные месторож34 дения. Рудоносные формации состоят из доломитов, известняков с горизонтами углисто-глинистых, углисто-кремнистых пород, яшм, алевролитов и туффитов. Эпизодически в них фиксируются высококалиевые вулканиты базальт-трахибазальтового состава и мелкие габбро-сиенитовые интрузии. В разрезах продуктивных толщ закономерно положение свинцово-цинковых горизонтов ниже железных и марганцевых. Руды свинцово-цинковых месторождений существенно цинковые. Суммарные содержания свинца и цинка основных запасов около 4 %. Обогащение (до 7…8 %) связано с преобразованием стратиформных руд в зонах метасоматической переработки (Жайрем), тектоно-метаморфизма (Текели) и в надинтрузивных областях с заполнением богатыми рудами термокарстов (рудное поле месторождения Акжал), К континентальным рифтам приурочены крупнейшие на Евроазиатском континенте скопления марганцевых руд Атасуйского района (Ушкатын III, Западный Каражал) [15]. Металлогенические комплексы островных дуг. Островодужные палеосистемы Казахстана подразделены на энсиматические и энсиалические [16]. Первые заложены на океанической коре и являются первичными в понимании Г.Ф. Ляпичева [17], вторые представляют собой вторичные образования, они включают блоки ранней континентальной коры, а океаническое основание в них не отмечается. Как в тех, так и в других выделяются металлогенические комплексы, связанные с ранней и поздней стадиями развития. По числу выделенных металлогенических комплексов островодужные палеосистемы Казахстана уступают только окраинно-континентальным вулканно-плутоническим поясам. Это отражает общепланетарную закономерность в распределении месторождений полезных ископаемых [18]. К энсиматическим островным дугам ранней стадии отнесены металлогенические зоны: Иргизская, Федоровская, Бестюбинская, Бозшакольская, Жалаирнайманская с Северо-Западной и Юго-Восточной подзонами, Акшатауская, ЧингизТарбагатайская, Бестау-Кокпектинская с Бестауской и Кокпектинской подзонами. Общим для них служит наличие в основании отроводужных образований вулканогенных и (или) осадочных формаций океанического дна. С ранней стадией энсиматических островных дуг связаны: золото-молибденово-медный платиноидный габбро-плагиогранитный Бощекульский кембрийский, золоторудный Бестюбинский верхнеордовикский золотомедный (рис. 1), Шекарабулакский среднедевонский и золото-медно-никелевый Денисовский среднедевонский металлогенические комплексы. К энсиматическим островным дугам поздней стадии отнесены металлогенические зоны: Майкаинская, Сувенир-Космурунская с Сувенир-Александровской и Космурунской подзонами, Абралинская и Сарытумская. Как и энсиматические островные дуги ранней стадии, все они заложены на океанической коре. Но островодужные образования в x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx Естественные науки Рис. 1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxx xxx xx x x x x x x x x xx x x x x x x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Бестюбинский и Степнякский металлогенические комплексы. Схема тектонической позиции золоторудных полей Северного Казахстана (по Т.М. Жаутикову): 1) докембрийские массивы (I) Кокшетауский, II) Шатский); 2) область каледонской деструкции (III) Степнякский мегасинклинорий); 3) Ерементау-Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий (IV); 4) линейные сводово-глыбовые поднятия; 5) сложные палеовулканические (ордовикские) сооружения центрального типа; 6) зоны глубинных разломов длительной активности; 7) диагональные и поперечные региональные структуры; 8) чешуйчатые надвиги и вектора их перемещения; 9) границы структурно-металлогенических зон; 10) золоторудные поля; а – на сопряжении шовных зон с линейными поднятиями, б – на пересечении глубинных и региональных разломов с палеовулканическими сооружениями, в – на сочленении глубинных разломов различных направлений них представлены преимущественно осадочными породами: вулканомиктовыми и полимиктовыми песчаниками, конгломератами, алевролитами, линзами известняков. Оруденение поздней стадии энсиматических островных дуг преимущественно колчеданное с полиметаллически-золотыми риолит-трахириолит-андезит-базальтовым (Кумустинский рифейский, Торткудукский и Майкаинский нижнесреднеордовикские, Космурунский верхнеордовикский) и баритово-свинцово-цинковым базальт-трахибазальт-терригенно-кремнистым (Сарытумский ордовикский) металлогеническими комплексами. К энсиалическим островным дугам ранней стадии отнесены Валерьяновская и Холзунская металлогенические зоны со свинцово-цинково-марганцево-железорудными Валерьяновским и Холзунским металлогеническими комплексами. С Валерьяновским комплексом связаны крупнейшие месторождения железных руд Казахстана (Качарское, Сарбайское), оруденение стратиформное, в интрузивных полях метаморфизовано. С поздней стадией энсиалических островных дуг связаны золоторудный габбро-диорит-плагиогра- нитный Степнякский ордовик-силурийский и золото-медно-свинцово-цинковый терригенно-базальтриолитовый Рудноалтайский девонский металлогенические комплексы. Первый приурочен к Степнякской и Южно-Кендыктасской, а второй – к Рудноалтайской металлогеническим зонам. С Рудноалтайским металлогеническим комплексом связаны уникальные по запасам цинково-свинцово-меднозолотые месторождения Лениногорского, Зыряновского и Прииртышского рудных районов [19]. Металлогенические комплексы пассивных континентальных окраин. К этому типу структур приурочены стратифицированные ураново-молибденовованадиевые месторождения Курумсакского и редкоземельно-фосфорные Чулактауского металлогенических комплексов. Металлогенические комплексы океанического дна. Железо-марганцевоносный Косагалинский нижнекембрийско-ордовикский металлогенический комплекс, приуроченный к окраине кембрий-ордовикского палеоокеана, выделен в Ерементау-Ниязской металлогенической зоне. Марганцевоносный Ишимский нижнеордовикский 35 Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308. № 4 клинориям. На юго-западе и северо-востоке она перекрыта образованиями верхнепалеозойского пояса. Фронтальная область пояса включает Моинтинскую и Ортаускую синклинали, западную часть Успенского синклинория, Спасскую и Кояндинскую зоны. Пограничное положение области между Центрально-Казахстанским континентальным массивом и Джунгаро-Балхашским морским бассейном предопределили своеобразие слагающих ее отложений [20]. x x xx x x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxx xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x металлогенический комплекс сформировался в условиях спредингового задугового бассейна в Северном Казахстане в пределах Ишимской луки, где многочисленные марганцевые проявления приурочены к отложениям тасобинской свиты арениглланвирского возраста. Марганцевоносный Карамолинский верхнедевонско-нижнекарбоновый металлогенический комплекс образовался в узком остаточном бассейне заключительной стадии развития палеоокеана, разделявшего Казахстанский и Сибирский континенты. Комплекс выделен в Северной Джунгари и соответствует тастауской свите верхнего девона – нижнего карбона, с кремнистыми образованиями которой связана группа марганцевых проявлений. К настоящему времени промышленные месторождения, в рамках старательской добычи, установлены только в Ишимском металлогеническом комплексе (Жаксы). Металлогенические комплексы внутриконтинентальных бассейнов сформировались в тыловых прогибах западной и юго-западной части девонского краевого магматического пояса. Жезказганский свинцово-цинково-медный металлогенический комплекс включает верхнюю карбон-пермскую красноцветную молассу, получившую развитие в Шу-Сарысуйской и Тенизской впадинах (рис. 2). Эталонным для комплекса служит месторождение Жезказган. Оно находится в Северной части ШуСарысуйской впадины на сочленении меридиональных и субширотных складчато-разрывных структур Улытауского и Сарысу-Тенизского антиклинориев. Оруденение приурочено к сероцветным песчаникам в красноцветной толще. Шу-Сарысуйский медно-свинцово-цинковый металлогенический комплекс включает средне-верхнедевонскую молассу и перекрывающие ее морские и лагунные битуминозные отложения фамена-нижнего карбона с приуроченными к ним медно-свинцовоцинковыми проявлениями. Промышленных месторождений, связанных с Шу-Сарысуйским комплексом, к настоящему времени не выявлено. Металлогенические комплексы окраинно-континентальных вулканно-плутонических поясов. Выделяются два окраинно-континентальных вулканно-плутонических пояса – девонский и карбон-пермский. Они сформировались по обрамлению ДжунгароБалхашской ветви девон-карбонового палеоокеана, разделявшего Казахстанский и Сибирский палеоконтиненты. В каждом поясе выделяются фронтальная, центральная и тыловая зоны, различающиеся особенностями развития, магматизмом и металлогенией. Переходы между зонами, особенно между фронтальными и центральными, постепенные, поэтому границы между ними условны. Девонский пояс охватывает Шу-Илийские горы, Сарысу-Тенизское поднятие, Карагандинский, Семизбугинский и Баянаульские районы, юго-западную часть Шингизских гор. Внутренняя его граница на западе и севере проходит по Кызылэспинскому, Агадырскому и Тектурмасскому анти36 xx x x x xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx Рис. 2. Жезказганский металлогенический комплекс. Схема геолого-тектонического строения Жезказганского района (по С.Ш. Сейфулину, Н.Н. Нуралину, Л.В. Копяткевич, К.Д. Джаминову): 1) красные алевролиты, песчаники и известняки Р1; 2) серые и красные песчаники и алевролиты жезказганской продуктивной толщи С2-С3; 3) серые известняки, песчаники, алевролиты и аргиллиты С1v-s; 4) серые известняки, доломиты, мергели С1t; 5) красные песчаники и сланцы, конгломераты D; 6) гранодиориты; 7) разломы; 8) месторождения и рудопроявления меди Фронтальную область представляет золотомедный гранодиорит-плагиогранитный Спасский металлогенический комплекс. Центральная область представлена: зотоло-молибденово-медным гранодиорит-плагиогранитным Самарским, молибденово-медным гранитгранодиоритовым Нижнеилийским,молибденововольфрамовым лейкогранитным Богутинским, свинцово-цинковым риодацитовым Хантауским, оловорудным лейкогранитным Южноджунгарским, флюоритоносным Куланкетпесским и молибденово-урановым Ботабурумским металлогеническими комплексами. Естественные науки шиеся при закрытии палеоокеана, разделявшего Сибирский и Казахстанский палеоконтиненты (Зайсанская и Джунгаро-Балхашская зоны) и девонского остаточного бассейна между девонским и верхнепалеозойским краевыми вулканно-плутоническими поясами (Тектурмасская зона). В коллизию вовлекались как несубдуцированные остатки океанической коры, так и фрагменты прилегающих континентов. В первом случае образовались блоки на симатическом основании, а во втором – сиалические блоки. Симатические блоки коллизионных зон сложены нижними и верхними молассовыми толщами, часто углеродистыми. К центральным частям зон приурочены офиолитовые пояса, фиксирующие сутурные швы (Чарско-Горностаевский, Кентерлау-Тюлькуламский и Тектурмасский). В углеродистых (черносланцевых) молассовых толщах в связи с интрузиями габбро-диорит-плагиогранитного состава сформировались месторождения золоторудного углеродисто-терригенного Бакырчикского карбон-триасового металлогенического комплекса. Медно-никелевое оруденение ассоциирует с габбро-норитовым Комкорским пермским металлогеническим комплексом. К этим же блокам отнесены кобальтово-золото-молибденово-медный Джунгаро-Балхашский карбон-триасовый и медно-железорудный щелочно-габброидный Ирисуйский пермо-триасовый металлогенические комплексы. Промышленное оруденение связано только с Бакырчикским (золото) и Ирисуйским (железо, медь) металлогеническими комплексами. К сиалическим блокам отнесены Калба-Нарымская и Жарминская металлогенические зоны. Основание первой скрыто под мощными отложениями такырной свиты. Во второй фундамент перекрыт нижней молассой визейского возраста. В Калба-Нарымской зоне оруденение отнесено к танталово-вольфрамово-оловянному лейкогранитному Калбинскому, а в Жарминской – к редкоземельному щелочно-гранитному Эспинскому пермским металлогеническим комплексам. Промышленное оруденение (тантал) связано только с Калбинским комплексом (рис. 4). Выполненный анализ показал четкое различие металлогении палеоокеанических и палеоконтинентальных структур Казахстана. Палеоокеанические структуры, представленные образованиями океанических рифтов и океанического дна, содержат ограниченный как по видам, так и по запасам набор полезных ископаемых. Здесь образовались непромышленные проявления колчеданных руд кипрского типа и мелкие марганцевые месторождения, представляющие интерес для старательской добычи. К образованиям поздней, переходной к островодужной стадии развития океанических рифтов отнесены также медно-цинковые колчеданные месторождения уральского типа Зеленокаменной зоны Мугоджар. Более разнообразна металлогения палеоконтинентов. Со срединными массивами связаны крупные месторождения алмазов и вольфрама (Ку- xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx Тыловая область трассируется золотым габбродиорит-плагиогранитным Акбакайским, олово-альбит-гранитным лосевским и молибденово-урановым Кокшетауским металлогеническими комплексами. Позднепалезойский (Прибалхашско-Илийский) вулканно-плутонический пояс – это незамкнутая полуовальная зона, открытая к юго-востоку и вложенная в девонский пояс. Пояс сложен наземными вулканитами с горизонтами осадочных пород и прорывающими их интрузиями. В северной части позднепалеозойский пояс отделен от девонского Тектурмасским, Жанааркинским, Жаман-Сарысуйским и Сарысу-Моинтинским антиклинориями и Сарысуйским и Успенским синклинориями. На юге и юговостоке он частично перекрывает девонский пояс. Внутренняя часть полуовала выполнена карбоновыми морскими осадочными отложениями (рис. 3). Рис. 3. Схема золотоносности верхнепалеозойского вулкано-плутонического пояса (по Т.М. Жаутикову, А.К. Мазурову, Н.М. Жукову): 1) верхнепалеозойский вулкано-плутонический пояс; 2) палеовулканические сооружения; 3) трахибазальты с медно-цеолитовой минерализацией; 4) разломы; 5) кварц-адуляровые вторично-кварцитовые золото-серебрянные проявления порфировых систем. Районы: I – Токрауский, II – Калмакэльский, III – Баканасский, IV – Илийский Фронтальная область фиксируется молибденово-медным гранодиорит-плагиогранитным Коунрад-Актогайским, молибденово-вольфрамовым Восточно-Коунрадским и медно-серебряно-золотым базальт-андезито-трахиандезитовым Балхашским металлогеническими комплексами. Центральная область выделяется широким распространением золото-серебряных проявлений, представляющих собой, по-видимому, верхние части не вскрытых эрозией порфировых систем. В тыловой области развита минерализация Акшатауского молибденово-вольфрамового лейкогранитного металлогенического комплекса. Металлогенические комплексы коллизионных зон. К зонам коллизии отнесены структуры, образовав- 37 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx xx xxxx x x x x x xx x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxx x x x x x x x x x x x x xx xxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxx x x x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308. № 4 Рис. 4. Бакырчик-Суздальский металлогенический комплекс. Золотоносность Бакырчик-Суздальской металлогенической зоны (по Л.А. Мирошниченко, А.К. Мазурову, Н.М. Жукову, Т.М. Жаутикову): 1) энсиалические блоки зоны коллизии; 2) энсиматические блоки зоны коллизии; 3) терейны карбоновой островной дуги; 4 – зоны тектонизированных офиолитов; 5) интрузии ультрамафитов (сутура коллизионной зоны); 6) область триасового континентального магматизма; 7) границы коллизионной зоны (а) и блоков на различном основании (б); 8) прочие геологические границы; 9) золоторудные месторождения и проявления; 10) важнейшие золоторудные узлы: 1 – Суздальский, 2 – Мукурский, 3 – Бакырчикский, 4 – Акжал–Боконский, 5 – Баладжалский, 6 – Жумбинский, 7 – Кулуджунский мдыкольский и Баянский металлогенические комплексы). В континентальных рифтах сосредоточены особо крупные скопления марганцевых руд и крупные месторождения свинца, цинка, железа и барита. К внутриконтинентальным бассейнам осадконакопления приурочены очень крупные месторождения медистых песчаников, содержащих наряду с медью крупные запасы свинца, цинка, серебра, а также рений и радиогенный осмий. В зонах коллизии в симатических блоках сформировались крупные золоторудные месторождения. Здесь же с габбро-норитовыми интрузиями связаны медно-никелевые месторождения, среди которых, как показывает опыт Китая, возможно выявление крупных промышленных объектов. С сиалически- 38 ми блоками зон коллизии связана редкометальная и редкоземельная минерализация. В зонах коллизии возможно также выявление аллохтонной минерализации, образовавшейся в других геодинамических условиях и вовлеченной в коллизию вместе с материнским террейнами, как это произошло с месторождениями хромитов. Таким образом, металлогенические комплексы Казахстана отражают минерагеническое районирование территории республики и позволяют получить комплексную характеристику рудоносности и особенностей размещения полезных ископаемых в тектонических подразделениях различного геодинамического режима. Естественные науки СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Бекжанов Г.Р., Никитченко И.И., Смирнов А.В. Главнейшие типы тектонических структур земной коры Казахстана и их рудоносность // Глубинное строение и металлогения Казахстана. – Алматы: КазИМС, 1997. – С. 31–43. 2. Абдулин А.А., Шлыгин А.Е. Металлогения и минеральные ресурсы Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 310 с. 3. Ляпичев Г.Ф., Сентмуратова Э.Ю. Структурно-формационное районирование палеозоид Казахстана // Геология Казахстана. – 1995. – № 5–6. – С. 52–58. 4. Щерба Г.Н. Геотектоника и металлогения. – Алма-Ата: Наука, 1988. – 176 с. 5. Щерба Г.Н. Геотектоногены и рудные пояса. – Алма-Ата: Наука, 1970. – 184 с. 6. Берзин Н.А., Колман Р.Г., Добрецов Н.Л. и др. Геодинамическая карта западной части Палеоазиатского океана // Геология и геофизика. – 1994. – Т. 35. – № 7–8. – С. 8–28. 7. Дегтярёв К.Е. Тектоническая эволюция раннепалеозойской активной окраины в Казахстане. – М.: Наука, 1999. – 123 с. 8. Мирошниченко Л.А. и др. Минерагеническая карта Казахстана // Геология Казахстана. – 2001. – № 3–4. – С. 73–85. 9. Мазуров А.К. Прогнозно-минерагенические исследования на стадии геологического доизучения ранее заснятых площадей масштаба 1:200 000 // Геология и охрана недр. – 2003. – № 3. – С. 52–56. 10. Абдулкабирова М.А. Сводово глыбовые структуры и эндогенные месторождения Северного Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1975. – 240 с. 11. Dobretsov N.L., Sobolev N.V., Shatsky V.S., Coleman R.G., Ernst W.G. Geotectonic evolution of diamondiferous paragneisses, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kokchetav Complex, northern Kazakhstan: The geologic enigma of ultrahigh – pressure crust rocks within a Paleozoic foldbelt. The Island Arc. – 1995. – № 4. – P. 267–279. Sobolev N.V., Shatsky V.S. Diamond inclusions garnets from metamorphic rocks: a new environment for diamond formation // Nature. – 1990. – V. 343. – P. 742–746. Гуляев А.П., Адамян Н.Х., Фатхутдинов Д.Х. О стратиформном шеелитовом оруденении в Северном Казахстане // Геология рудных месторождений. – 1982. – Т. 24. – № 6. – С. 52–62. Мазуров А.К. Металлогенические комплексы континентальных палеорифтов Казахстана и их перспективная оценка // Руды и металлы. – 2003. – № 5–6. – С. 5–11. Ужкенов Б.С., Мазуров А.К., Селифонов Е.М. и др. Ресурсный потенциал цветных металлов Казахстана как фактор устойчивого развития минерально-сырьевого сектора экономики // Геонауки в Казахстане: (Доклады казахстанских геологов). – Алматы: КазГео, 2004. – С. 23–33. Мазуров А.К. Металлогения и оценка рудоносности металлогенических комплексов островных дуг // Геология и охрана недр. – 2002. – № 3. – С. 2–10. Металлогения Казахстана. Металлогенические комплексы и закономерности их проявления. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 208 с. Митчелл А., Гарсон М. Глобальная тектоническая позиция минеральных месторождений. – М.: Мир, 1984. – 496 с. Большой Алтай (геология и металлогения): в 2 кн. Кн 2. – Алматы: Fылым, 2000. – 395 с. Курчавов А.М., Гранкин М.С., Мальченко Е.Г. и др. Зональность, сегментированность и палеогеодинамика девонского вулканического пояса Центрального Казахстана // Геотектоника. – 2000. – № 4. – С. 32–43. o o