Алексей ИВАНОВ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ В ЛЮБУЮ

реклама

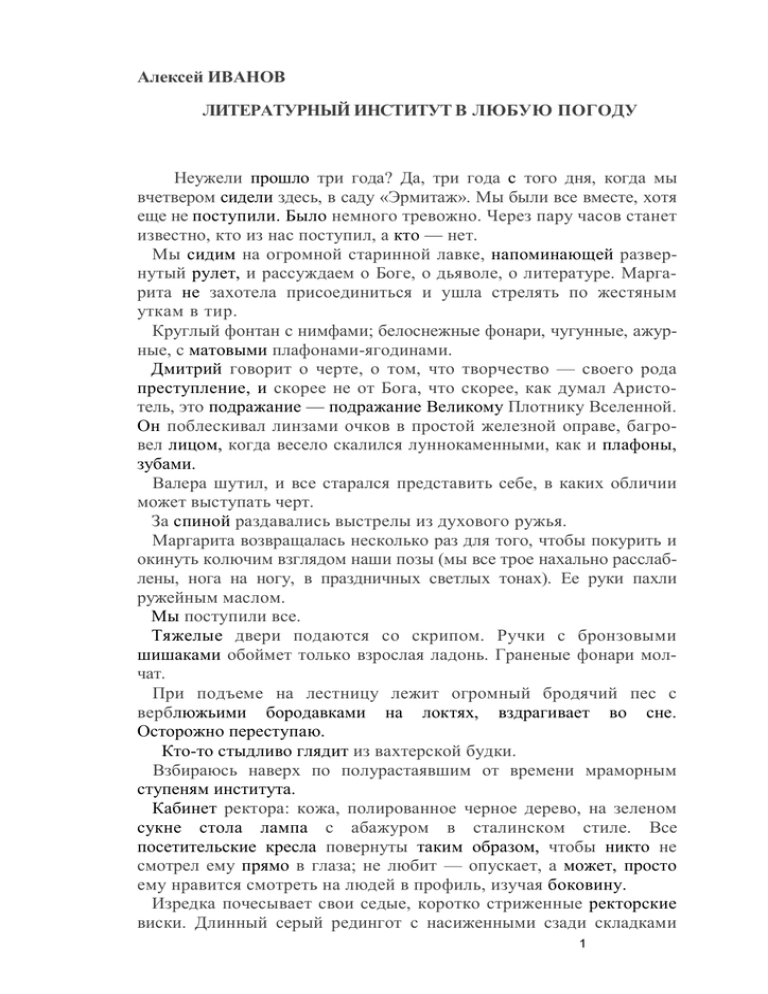

Алексей ИВАНОВ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ Неужели прошло три года? Да, три года с того дня, когда мы вчетвером сидели здесь, в саду «Эрмитаж». Мы были все вместе, хотя еще не поступили. Было немного тревожно. Через пару часов станет известно, кто из нас поступил, а кто — нет. Мы сидим на огромной старинной лавке, напоминающей развернутый рулет, и рассуждаем о Боге, о дьяволе, о литературе. Маргарита не захотела присоединиться и ушла стрелять по жестяным уткам в тир. Круглый фонтан с нимфами; белоснежные фонари, чугунные, ажурные, с матовыми плафонами-ягодинами. Дмитрий говорит о черте, о том, что творчество — своего рода преступление, и скорее не от Бога, что скорее, как думал Аристотель, это подражание — подражание Великому Плотнику Вселенной. Он поблескивал линзами очков в простой железной оправе, багровел лицом, когда весело скалился луннокаменными, как и плафоны, зубами. Валера шутил, и все старался представить себе, в каких обличии может выступать черт. За спиной раздавались выстрелы из духового ружья. Маргарита возвращалась несколько раз для того, чтобы покурить и окинуть колючим взглядом наши позы (мы все трое нахально расслаблены, нога на ногу, в праздничных светлых тонах). Ее руки пахли ружейным маслом. Мы поступили все. Тяжелые двери подаются со скрипом. Ручки с бронзовыми шишаками обоймет только взрослая ладонь. Граненые фонари молчат. При подъеме на лестницу лежит огромный бродячий пес с верблюжьими бородавками на локтях, вздрагивает во сне. Осторожно переступаю. Кто-то стыдливо глядит из вахтерской будки. Взбираюсь наверх по полурастаявшим от времени мраморным ступеням института. Кабинет ректора: кожа, полированное черное дерево, на зеленом сукне стола лампа с абажуром в сталинском стиле. Все посетительские кресла повернуты таким образом, чтобы никто не смотрел ему прямо в глаза; не любит — опускает, а может, просто ему нравится смотреть на людей в профиль, изучая боковину. Изредка почесывает свои седые, коротко стриженные ректорские виски. Длинный серый редингот с насиженными сзади складками 1 повесил на вешалку. Белая накрахмаленная сорочка и атласный жилет утонули в коже. Вертит в пальцах сафьянный портсигар с золотым вензелем. «Так откуда сам?» — спрашивает. «Местный, здесь, с Тверского бульвара».— «Это откуда же?» — «Дом восемнадцать. Почти напротив. Его сейчас розовым покрасили. С балконом такой. Шехтелевский балкон, чугунный, в псевдоегипетском стиле, витиеватый. В нем когда-то купец Смирнов жил — винопромышленник, вот и заказал для себя у Шехтеля этот балкон». Он щурит седой глаз, «Коммуналка. Жили все вместе: и русские, и татары, и много всех было. Повезло, слава Богу, пьяниц почти не было. Ну, может, на весь этаж один».— «Это повезло тебе, правда»,— говорит он. «Все работали, и мать моя работала, фельдшером, да хоть взять ту же дворничиху-татарку, тетю Клаву, десять детей в подвале, с утра до ночи — труд, склонившись над ведром или взяв в руки колючую метлу. А по крыше, по громкой жести можно дойти до Тверского бульвара, сесть и смотреть туда: за него. Особенно хорошо, когда деревья пусты: осень или весна, виден и театр Пушкина, и вся театральная публика. А чуть дальше, за черной оградой с чугунными вычурами, — усадьба, особняк. Дворик просел под древней тяжестью обезглавленных лип, утоп в жирной листве. Среди всего этого стоит бронзовый человек в длинном сюртуке и делает шаг, берясь за сердце, точно хочет сойти вниз: длинные поповские волосы, не по-русски стриженая борода, тычет в меня толстым облупившимся пальцем». Он слушает, все так же поигрывая портсигаром, не поднимая глаз. Да и что изменилось с тех пор? Ничего. Могучие ступни деревьев держат крашенный желтым дом с алебастровыми музами на фронтоне и мелованным картушем, гладким, как пузо без пупка, уже давно без дворянского герба. Слоновьи колени деревьев подпирают асфальт, и он вспучивается, трескается очертаниями корней. Щупальцами осаждают, напирают на кирпичную кладку, вламываются в библиотеку. «Убью,— цедит ректор сквозь зубы,— убью»,— и кажет кулак в сторону притесняющей дури, а самому жалко вырубать всю эту древность. Но куда деваться, гляди: все аж грибом-шампиньоном поросло. Ох! Я продолжаю: «Потом мы переехали, и я надолго исчез в своем измайловском рае, в сипенье кузнечиков на окровавленном рябиною острове. И здесь меня тоже встретил древний чугун — арка как мамонт. Чугунно-черный цвет, серый, красный — московские все. Колокола да рябина, щетинистые купола Покровского собора, вороньё, инвалидный дом — ныне вытрезвитель — огороды. Царь Алексей Михайлович безвыездно здесь жили, сажали капусту. А рябина, кстати, толщиною с дуб!» Он прищурил 2 глаза, почесал бумажным ножом висок, пожал плечами. «А покажите,— прошу я,— фотографию, когда нас снимали всех вместе. Ведь вы же обещали». Он неохотно встает, вынимает из-за застекленной дверцы книжного шкафа большую фотографию нашего курса, в рамочке и под стеклом. Бережет: дает только в руках подержать, ведь мы его первый набор, и он считает, что лучший. «Через много лет,— продолжаю я,— когда я вернулся сюда на Тверской бульвар, мне многое здесь не понравилось: кругом нищие, калеки, палатки, как в каком-нибудь Бахчисарае, а над домом, где жил великий русский скульптор Коненков,— рекламный экран «Кокаколы», красно-зернистый, меняющий свой цвет от темно-бордового до оранжевого, как хамелеон...» — «Да, да,— соглашается он,— точно, как хамелеон».— «Осточертело»,— говорю я. Ему не нравится. Я вспомнил, как тогда, когда мы только поступили сюда, он сравнил Литературный институт с непотопляемой субмариной. «А, в общем,— добавил он,— если вы хотите этим заниматься, если вы поступили уже сюда, то считайте, что ваша жизнь проиграна». Так он говорил. Но я не боялся: мне казалось, что я видел пекло похуже — я только-только вырвался из такого, имя которому «контора». Смеялся и другой. Мастер, к которому я поступил на семинар: крепкий поджарый старик с сократовской лысиной и остатками рыжины на висках и затылке. Смеялся, улыбаясь всеми морщинами, улыбаясь всей головой: «Но я-то знаю, зачем вы сюда пришли. За большими деньгами». Левая рука его была загипсована — перелом, и не первый раз на том самом месте, кости срастались плохо, рана ныла, и иногда, беседуя с нами, он морщился от боли, к тому же жали плотно зашнурованные новые ботинки... Было так, что на третий год после окончаний первого института, на третий год моей работы в «конторе», пришло отчаяние. Моя работа никому не нужна: составление документального фонда, подборка нормативно-прикладной литературы. Ах, ты каталожных, «каталажных» дел мастер хренов! Пропади всё пропадом! Ничего у меня нет. Нет даже семьи. Одна мать только где-то в ячее спальной пирамиды Южного Измайлова, да проплывает каждый день мимо в окне вагона, в сырые пасмурные дни, в жаркие — всегда, Измайловский собор на острове, с толстыми куполами, сияющими полированными золотыми крестами. Пропади... Поздно почувствовал, что выживают: не мытьем так катаньем. В конце концов, запихнули вместе со всеми моими папочками, клееным фондом, полочками и карандашиками под лестницу, в бывший чулан, прихватил с собой печатающую машинку, на которой делал свои рассказы, если вконец не портил настроение изучением постановлений правительства. Очистил чулан, выгреб весь мусор, кучу веников роздал, поставил 3 стол, который занял собою большую часть каморки,— это конец! Фанерный пол проседал в углу — вода поступала из грунта и хлюпала под ногами. Сидя на стуле, можно было прикоснуться к тусклой лампочке и к потолку. Дни текли, со скрежетом зубовным я терпел. Однажды я протянул руку и написал карандашом на потолке две маленькие буквы, видные только мне: «ад». И в этот момент услышал за своей спиной как будто голоса: «Будет с него».— «Да, достаточно намаялся. Здесь ему больше нечего делать».— «Другое испытание сложнее и продолжительнее».— «Ему пора, уже не мальчик».— «Я в нем не уверен».— «Я тоже, но все равно — пора. Доставай-ка его из этого говна»,— и я услышал хлопанье ангельских крыльев (их ни с чем не перепутаешь), обернулся, но сзади была только облупленная стена. Через два дня мне пришло почтовое уведомление из Литературного института о том, что моя повесть прошла творческий конкурс, и я допущен к экзаменам, оставалось только подать документы. Прошло три года. Опять сад «Эрмитаж». Запустение. Тир разобран. Фонари лежат, вырванные с корнем, плафоны разбиты. Дмитрий пополнел. На меня так же проникновенно блестят линзы его очков, только теперь оправа золотая: он банкир, состоятельный женатый человек, из института ушел уже после первого курса. «И все-таки надо писать, писать,— говорит он,— хоть и нет времени, совершенно нет времени, но надо, надо». Голос его грустный. Он по-прежнему задает себе все те же вопросы: о Боге, о дьяволе, о литературе: «Да кто ее знает: что это такое? — литература. Это так много, так много».— «Послушай-ка,— говорю я,— мне ведь довелось пересмотреть когда-то в силу своих обязанностей кучу нормативно-прикладной литературы. На каждом заводе, в каждом цеху, над каждым станком вместе с зеленкой, бинтом, щеточкой для уборки рабочего места лежит такая тоненькая брошюрка: инструкция по пользованию этим станком. Там много слов, там есть абзацы и мысли все закончены,— но что это? А если бы там вдруг появилось такое: «Не дотрагивайся рукой до вращающегося барабана: поранишься, милый, будешь с т р а д а т ь » . Он смеется. Нам опять весело. Мы опять поставили перед собою все эти извечные вопросы: для чего живем? почему старимся? для чего страдаем? «Да,— говорит он,— нужно работать. Нельзя опускать руки. Это все-таки главное, что у нас есть. Нужно писать, писать...» Он вслепую тычет фильтром сигареты себе в губы: задумался, потом долго прикуривает. Осень. Мы сидим на поваленном фонаре. Медленно точится вода из расколотого рога изобилия в руках пьяного Тритона в заброшенном фонтане. 29 июня 1995 4 г. 5