вечные спутники - Научная библиотека ЧелГУ

реклама

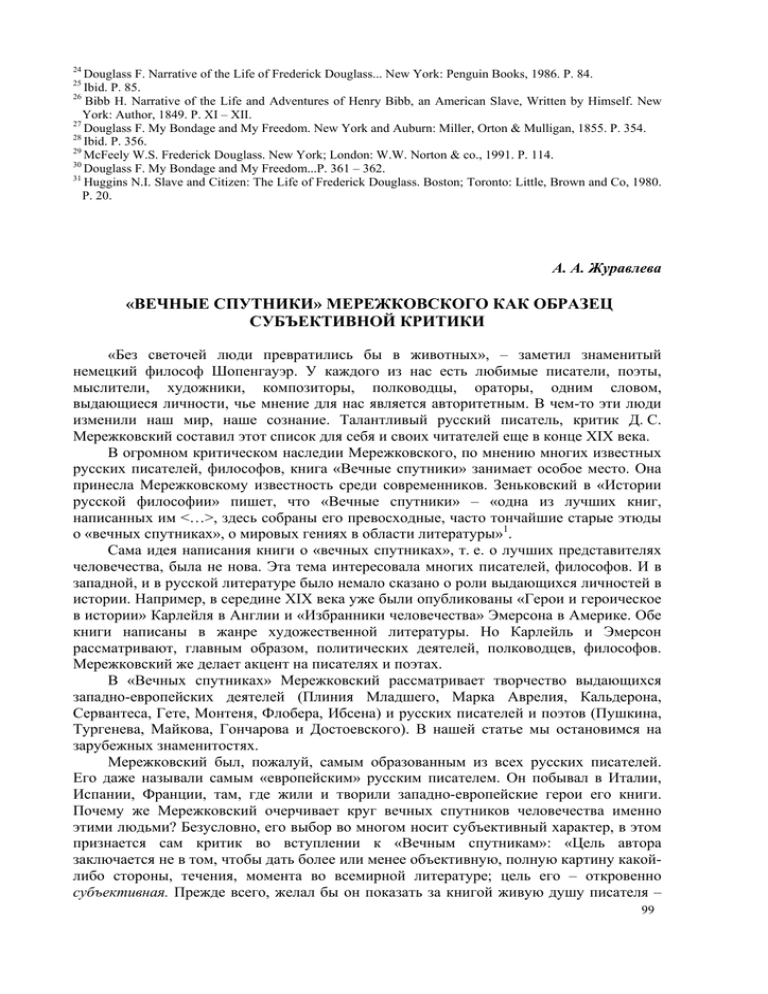

24 Douglass F. Narrative of the Life of Frederick Douglass... New York: Penguin Books, 1986. P. 84. Ibid. P. 85. 26 Bibb H. Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, an American Slave, Written by Himself. New York: Author, 1849. P. XI – XII. 27 Douglass F. My Bondage and My Freedom. New York and Auburn: Miller, Orton & Mulligan, 1855. P. 354. 28 Ibid. P. 356. 29 McFeely W.S. Frederick Douglass. New York; London: W.W. Norton & co., 1991. P. 114. 30 Douglass F. My Bondage and My Freedom...P. 361 – 362. 31 Huggins N.I. Slave and Citizen: The Life of Frederick Douglass. Boston; Toronto: Little, Brown and Co, 1980. P. 20. 25 А. А. Журавлева «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ» МЕРЕЖКОВСКОГО КАК ОБРАЗЕЦ СУБЪЕКТИВНОЙ КРИТИКИ «Без светочей люди превратились бы в животных», – заметил знаменитый немецкий философ Шопенгауэр. У каждого из нас есть любимые писатели, поэты, мыслители, художники, композиторы, полководцы, ораторы, одним словом, выдающиеся личности, чье мнение для нас является авторитетным. В чем-то эти люди изменили наш мир, наше сознание. Талантливый русский писатель, критик Д. С. Мережковский составил этот список для себя и своих читателей еще в конце XIX века. В огромном критическом наследии Мережковского, по мнению многих известных русских писателей, философов, книга «Вечные спутники» занимает особое место. Она принесла Мережковскому известность среди современников. Зеньковский в «Истории русской философии» пишет, что «Вечные спутники» – «одна из лучших книг, написанных им <…>, здесь собраны его превосходные, часто тончайшие старые этюды о «вечных спутниках», о мировых гениях в области литературы»1. Сама идея написания книги о «вечных спутниках», т. е. о лучших представителях человечества, была не нова. Эта тема интересовала многих писателей, философов. И в западной, и в русской литературе было немало сказано о роли выдающихся личностей в истории. Например, в середине XIX века уже были опубликованы «Герои и героическое в истории» Карлейля в Англии и «Избранники человечества» Эмерсона в Америке. Обе книги написаны в жанре художественной литературы. Но Карлейль и Эмерсон рассматривают, главным образом, политических деятелей, полководцев, философов. Мережковский же делает акцент на писателях и поэтах. В «Вечных спутниках» Мережковский рассматривает творчество выдающихся западно-европейских деятелей (Плиния Младшего, Марка Аврелия, Кальдерона, Сервантеса, Гете, Монтеня, Флобера, Ибсена) и русских писателей и поэтов (Пушкина, Тургенева, Майкова, Гончарова и Достоевского). В нашей статье мы остановимся на зарубежных знаменитостях. Мережковский был, пожалуй, самым образованным из всех русских писателей. Его даже называли самым «европейским» русским писателем. Он побывал в Италии, Испании, Франции, там, где жили и творили западно-европейские герои его книги. Почему же Мережковский очерчивает круг вечных спутников человечества именно этими людьми? Безусловно, его выбор во многом носит субъективный характер, в этом признается сам критик во вступлении к «Вечным спутникам»: «Цель автора заключается не в том, чтобы дать более или менее объективную, полную картину какойлибо стороны, течения, момента во всемирной литературе; цель его – откровенно субъективная. Прежде всего, желал бы он показать за книгой живую душу писателя – 99 своеобразную, единственную, никогда более не повторявшуюся форму бытия»2. Мережковский находит «живые души» героев в их собственных или написанных современниками дневниках, рассматривает во взаимосвязи жизнь, философию, творчество и религиозные взгляды своих героев, начиная с античности. Возможно, критик так глубоко погружается в историю, чтобы пройти по тому пути, который проделала христианская эра: от зарождения до ее становления, укрепления и процветания. Вместе с вечными спутниками он пытается найти ответы на вопросы: «Почему язычество исчерпало себя? Были ли в языческие времена люди, чей нравственный облик отвечал бы христианским заповедям? И зависит ли нравственность от той или иной веры, которую выбирает для себя человек?» В каждой эпохе критик обнаруживает жажду веры, поиски Бога и смысла жизни, поиск идеалов – все то, что так волнует людей в конце XIX века. Итак, начинает Мережковский «Вечных спутников» с погружения в античный период истории человечества. В Древнем Риме он выбирает Плиния Младшего. Этот выбор, на первый взгляд, кажется не вполне оправданным. Почему Мережковский не взял Тацита, известнейшего историка античности? Кстати, сам Плиний Младший называл Тацита «гением», а Пушкин – «грозой королей». Современником Плиния Младшего был Плутарх, написавший «Сравнительные жизнеописания великих людей Греции и Рима». Эта книга переиздается до сих пор. Среди «вечных спутников» Плутарха – ораторы (Демосфен и Цицерон), полководцы (Александр Македонский, Цезарь) и другие выдающиеся деятели Древнего мира. У Мережковского нет ни одного из них. Почему? Дело в том, что он считал наиболее важными в жизни писателей и литературу. Это и есть «вечное», по его мнению. Главное – это духовное наследие, а не подвиги героев. Есть «два величайших утешения, доступных людям, – религия и поэзия» (81). Очевидно, что причина расхождения Мережковского с Плутархом в выборе выдающихся людей античности кроется именно в этом. Но здесь сразу же встает еще один вопрос: почему же тогда Мережковский не удостаивает вниманием гениальных Гомера и Вергилия, если самое важное – это писатели и литература? Сознание Гомера, конечно же, языческое, но ведь и Плиния Младшего нельзя назвать христианином. Стоит вспомнить, что он вел борьбу с «христианскими сектами», был римским наместником в провинции и дважды избирался консулом во время правления императора Траяна. И хотя Мережковский симпатизирует христианским религиознофилософским воззрениям своих героев, он все же выдвигает Плиния Младшего в качестве вечного спутника человечества. В некоторой степени этот выбор можно объяснить общностью их взглядов на литературное творчество. Плиний Младший рассматривает литературу как нечто высшее, духовное, неумирающее. «Помни о смерти; единственное, что вырвет тебя из ее власти, это твои стихи; все остальное, хрупкое и тленное, исчезает и гибнет, как сами люди», – пишет Плиний в своих бессмертных «Письмах»3. Другая причина выбора именно этих героев кроется в символистском сознании Мережковского. Для Мережковского очень важно и само содержание творчества Плиния Младшего. По его письмам критик изучает «летопись первоначального христианства» и приходит к выводу, что вовсе не императоры были проводниками христианской веры, а Тацит и Плиний – историк и поэт, что именно в недрах язычества готовился приход христианства. Письма помогают критику раскрыть истинное отношение к христианам в эпоху царствования императора Траяна (в них есть и сама переписка между проконсулом Плинием и императором Траяном, с которым автор писем советуется по самым незначительным поводам относительно христианских церковных общин.) «Безупречный гражданин», точный исполнитель воли императора, «скорее любезный гуманист, чем администратор», которому не хватает опыта для выполнения римского закона и порядка – таким, на первый взгляд, кажется Плиний. Но Мережковский, 100 проникая в самую глубину его внутреннего мира, делает вывод: «Плиний, средний хороший и умный человек языческого Рима, сам того не зная, – христианин. Милосердие, любовь к ближнему не есть исключительная особенность какого-нибудь вероисповедания, а коренится в самой природе человеческого сердца» (56). Эти слова подтверждают значимость и ценность выбранных им спутников для всего человечества, независимо от вероисповедания. В «человеческом сердце» Плиния Мережковский находит ключ к разгадке дальнейшего торжества христианства: «Самый совершенный человек тот, кто прощает, как будто сам постоянно делает ошибки, и вместе с тем избегает ошибок, как будто никогда не прощает другим. <…> Человек милосердный есть в то же время великий человек» (56). Эти строчки были написаны в первом веке, почти две тысячи лет тому назад. Анализируя «Письма», критик показывает читателю Плиния-героя в кровавую эпоху Домициана, суетного Плиния-стихотворца в римских литературных кружках, бесстрашного художника-наблюдателя извержения Везувия, эпикурейца в библиотеках Лаурентины, сурового римского проконсула, истребляющего «христианское суеверие» и, наконец, просветителя народа, основателя библиотек, мецената. «Он обладает редким гением, этот уравновешенный, умный и добрый человек, – он умеет быть счастливым. <...> В этих письмах слышится бодрое и свежее дыхание радости, подобное дыханию моря. <…> В письмах его разлита прелесть вечера, прелесть осени». (79) В очерке о Плинии Младшем Мережковский облекает литературу Траянова века в багрянец и золото. Критик передает читателю ощущение «великолепного, царственного увядания» прекрасного и разумного мира, в котором жил Плиний Младший, и предлагает насладиться этим целебным воздухом вечернего моря. Так написаны Мережковским все очерки о великих спутниках человечества. Путешествуя по разным эпохам, странам, культурам, Мережковский силой своего таланта, необыкновенной эрудицией и методами новой субъективной критики настолько погружает читателя в мир своих героев, что он теряет ощущение времени. Мережковский раздвигает его границы, показывает их условность. «Именно в том и заключается величие великих, что время их не уничтожает, а обновляет: каждый новый век дает им как бы новое тело, новую душу, по образу и подобию своему» (5). Мережковский показывает своих героев близкими простыми людьми, не лишенными мелких недостатков и пороков. Читатель не только видит Плиния, но и стоит рядом с ним при извержении Везувия, слышит его голос, проникает с помощью критика в его мысли и чувства. Этот прием Мережковского хочется назвать «эффектом присутствия», столь часто используемым в журналистском творчестве. Кстати, многие современники Мережковского прочили его пламенному публицистическому перу небывалую славу журналиста, (даже когда он уже был в эмиграции), но он остался верен литературе. Верен своим вечным спутникам. Очерк о Марке Аврелии открывает галерею западно-европейских знаменитостей, хотя Аврелий родился через семь лет после смерти Плиния. В «Вечных спутниках» критик не всегда придерживается хронологии, особенно в томе, который посвящен русским писателям. Очерк о Гете, например, он ставит раньше средневековой эпохи, которую застал Монтень. Эта авторская хронология, точнее, антихронология, нужна Мережковскому для собственной же свободы, для того, чтобы карты истории можно было перемешивать в произвольном порядке. Ведь это не научная, а субъективная критика, и автор «желал бы только рассказать со всей доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни» (6). Быть может, автор когда-то давно познакомился сначала с творчеством Гете, а потом «заразился» здоровым скептицизмом Монтеня. Как знать? Сам же 101 Мережковский назвал «Вечных спутников» «записками, дневником читателя в конце XIX века» (6). Марк Аврелий – общепризнанный спутник всего человечества. Столь же высоко римского императора-философа II века оценивали выдающиеся деятели литературы в России и на Западе. Лев Толстой в последней книге «Путь жизни», вышедшей незадолго до смерти писателя, часто приводит высказывания Марка Аврелия, которые нужны каждому сознательному человеку в повседневной жизни, высоко оценивает глубину его философской мысли и моральный авторитет. Мережковский объясняет, что выбрал его потому, что «настроение эпохи Марка Аврелия соответствует настроению конца нашего века» (28). «Невозмутимое спокойствие, кротость, приветливое лицо скрывали страшную внутреннюю болезнь души. Он познал ничтожество всего, даже последней иллюзии – славы, человеческой любви, и скорбь его была беспредельна» (36). В третьей части очерка о Марке Аврелии Мережковкий «погружается» вместе с читателями во внутренний мир Аврелия-императора, Аврелия-философа, Аврелия-человека при помощи его дневника – «Наедине с собой». «Эта книга – живая. <…> Ее глубокая цель – отрешение от жизни; ее область – душа человеческая, освобожденная от всего, что сковывает ее на земле» (39). В очерках, которые посвящены знаменитостям, далеко отстоящим по времени от века Мережковского, критик замечает, что когда встречаешь свои собственные мысли в произведении человека далекой культуры, «тогда только перестаешь на мгновение чувствовать себя одиноким и понимаешь общность внутренней жизни всех людей, общность веры и страданий всех времен» (39). Именно этого и добивается субъективная, психологическая критика Мережковского – «неисчерпаемая, беспредельная по существу своему, как сама жизнь» (5). Все «герои» Мережковского думают о смерти. Преследует эта мысль и Марка Аврелия. Критик находит в XIX веке все тот же общий страх смерти Рима II века. Этот страх «преследует людей XIX века самых различных темпераментов, национальностей и направлений – одинаково Бодлера, как Леопарди, Байрона, как Толстого, Флобера, как Ибсена». Марк Аврелий сумел победить этот страх смерти путем внутреннего самоубийства, отречением от всех страстей, желаний и воли. «Будьте бесчувственны, будьте подобны камням!» (41−42). Но в глубинах этого стоицизма II века Мережковский обнаруживает веру, доступную всем векам и народам: «Его Бог – человеческая совесть. Это – простая, чистая и бескорыстная религия долга и любви. У него нет определенной веры в богов, нет никаких догматов. Сердце и ум не могут быть более свободными. Он ничего не утверждает. Сомнение никогда не исчезает из его веры. Его мысли всегда имеют две стороны: одну – если Бог и душа существуют, другую – если их нет» (43). Но Марку Аврелию хочется жить в мире, где есть божий промысел. Он выбирает жизнь с богами, тем самым удовлетворяя жажду веры людей XIX века: «Покинуть мир, если есть боги, не страшно: они тебя не сделают несчастным: если же их нет, или если они не заботятся о людях, стоит ли жить в таком мире?» (44). Вместе с Марком Аврелием критик и читатель проходят путь его земной жизни – от рождения и до последнего вздоха римского правителя, погружаются в философию созерцания, примеряют на себя грубый плащ последнего крупного философа-стоика. «Святой император», «добрый гений человечества», мученик; это время воцарения на престоле мудрости, спокойствия, кротких законов – так характеризует Марка Аврелия и период его правления Мережковский. Но есть и обратная сторона этой эпохи – преследование христиан, пролитие крови невинных людей. Разум, добродетель, доброта, мягкость души, попытка философа сделать человечество мудрым привлекают Мережковского-критика, Мережковского-философа, Мережковского-человека. И несмотря на то, что философия заставляет Марка Аврелия отрицать жизнь, смех, радость, любовь, критик показывает живое любящее сердце Аврелия-отца, которое сжимается от боли при одной мысли о заболевшей дочери. 102 «Таково человеческое сердце: оно не может достигнуть полного спокойствия и мудрости, потому что оно не может не любить. И кто знает – эта слабость его не есть ли величайшая сила?» (47). Этим вопросом Мережковский завершает очерк о Марке Аврелии. Из выдающихся деятелей позднего Средневековья – начала эпохи Возрождения – Мережковского привлекла фигура философа Монтеня. Это общепризнанный спутник человечества во всем мире. Его «Опыты» издаются до сих пор и считаются одной из наиболее читаемых книг мира. Но чем этот французский скептик, консерватор привлек внимание Мережковского? Почему он включил его в круг избранных? «Содержание моей книги – я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному. Прощай же!» – этими словами Монтень заканчивает свое обращение к читателям, предваряющее «Опыты»4. Для субъективной критики Мережковского этот антинаучный принцип Монтеня, положенный в основу «Опытов», очень важен. Ведь «субъективная концепция» критики Мережковского как раз и направлена против критики научной. М. Ермолаев в статье «Загадки Мережковского» пишет: «Субъективный критик приглашает к личному общению и с писателем, и с самим собой, отчего разговор, быть может, теряет в информативности, но зато бесконечно выигрывает в значимости, становится существенным для читателя лично, задает интимность общего тона, как бы располагая к совместному с творцом решению насущных проблем»5. Итак, Мережковский погружает читателей в «Опыты» Монтеня, в этот «громадный дневник, обнимающий целую человеческую жизнь» В этом детальном психологическом самоанализе – «вся философия Монтеня» (154). Критик знакомит читателя с Монтенем-философом, Монтенем-барином, Монтенем-католиком, Монтенем-консерватором, Монтенем-эпикурейцем. Вместе с Монтенем критик сомневается в «законности социальных неравенств», в справедливости законов и сущности государства. К одной из бессмертных заслуг философа в политических воззрениях Мережковский относит терпимость. На век Монтеня выпало самое тяжелое бремя для его родины – восемь кровопролитных религиозных войн во второй половине шестнадцатого столетия. Монтень был свидетелем религиозной борьбы между католиками и протестантами, которая вылилась на всей территории Франции в кровавые стычки, а в Париже закончилась Варфоломеевской ночью, унесшей 40 тысяч человеческих жизней. В «Опытах» Монтень восклицает: «Мои современники французы могли бы на этот счет многое порассказать. Все крупные перемены расшатывают государства и вносят в них сумятицу. Кто, затевая исцелить его одним махом, предварительно задумался бы над тем, что из этого воспоследует»6. Мысли о бессмысленности гражданской войны среди своего народа, ее жестокости и бесчеловечности были особенно близки Мережковскому. «Подвиг Монтеня заключается именно в том, что он остался в стороне от кровавой резни, <…>, сохранил независимость ума, показал своею жизнью образец благородства и справедливости без религиозных увлечений, провозгласил, насколько это было возможно в то время, принцип терпимости и разумной кротости» (171). В «Вечных спутниках» критик предоставляет слово своим героям, не заслоняет их мироощущение своим, обильно цитирует не только их дневники, воспоминания, письма, но и художественные произведения, чтобы увидеть героев в разных пространствах: наедине с собой, в кругу семьи, среди современников, в оценке историков, в пространстве своего творчества. Мережковский позволяет каждому герою раскрыться независимо от религиозной философии критика. Книга о значимых фигурах мировой культуры писалась им с 1888 по 1896 г. (первое издание вышло в 1897 г.), на раннем этапе его творческого становления. Здесь Мережковский еще свободен от тенденциозности и некоторого схематизма, которые проявятся позднее в оценках 103 критика. Здесь же критик относится к философии и религии творчески, каждый из его героев имеет собственную модель мира. И критик не говорит читателю, что эта модель хороша и правильна, а другая нет. Субъективный критик предлагает читателю познакомиться с разнообразными системами миропонимания, взять самое ценное из того, что уже осмыслено лучшими представителями человечества и, возможно, создать собственную модель мира. Именно поэтому Мережковский больше всего в философской «системе» Монтеня ценит свободу мысли, которая позволяет философу эпохи Возрождения быть близким современным читателям. «У великого скептика хватило мужества и независимости сказать в глаза своему жестокому веку: «надо слишком высоко ставить свои предположения, чтобы из-за них предавать сожжению живых людей. <…>Монтень смотрит на мир и на людей свободно и доверчиво, он один из первых в новой истории пробудился от средневекового кошмара» (172; 176). Очерк о Монтене многие исследователи творчества Мережковского считают одним из лучших, в то время как большую часть его занимают цитаты из «Опытов» самого Монтеня. Как мы уже отмечали выше, обильное цитирование не мешает восприятию читателя, а наоборот, устанавливает атмосферу полного доверия, ведь в каждом очерке речь идет о живой человеческой душе. «Писатель не загораживает, не “забалтывает” автора – напротив, он дает ему возможность раскрыться, сохранив его голос и даже интонацию»7. Но «Опыты» Монтеня – это три большие книги, а очерк Мережковского о Монтене – 34 страницы. По какому же принципу критик формирует монтеневский цитатник? Мережковский называет свой критический метод «субъективнохудожественным». Помимо него в России писал и другой субъективный критик – В. В. Розанов, их усилиями и было сформировано кредо субъективной критики. «Разве недостаточно измучен человек, чтоб еще растягивать его по всем направлениям, приноравливая к одному, дотягивая до другого, обрубая на третьем. Оставьте его одного, с собою: он вовсе не материал для теории, он живая личность, «богоподобный человек», – пишет Розанов8. Мережковский и Розанов пытаются восстановить равновесие субъективности, которое существовало до прихода «научной разлагающей мыли». Научная критика имеет свои пределы, она конечна, а, следовательно, ограничена, субъективная же критика – неисчерпаема, потому что она преобразует, переосмысливает писателя, чье творчество проходит сквозь призму мироощущений критика. Целью истинного постижения автора, считает Мережковский, является проникновение в личность творца, его субъективное я, через которое происходит выражение собственных взглядов на мир, своего «богоподобного» я. Мережковский хотел соединить чувство и науку, разум и сердце, беспристрастное филологическое исследование и свободное творчество. Такое соединение характерно для эстетической концепции символизма, одним из основоположников которого был Мережковский (в начале 1890-х гг. вышла его статья «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе», названная впоследствии манифестом раннего русского символизма). Среди выдающихся писателей Средневековья Мережковский выделяет Сервантеса и Кальдерона. Сервантес – это, бесспорно, вечный спутник не только жителей Испании, но и всего человечества. Тургенев в статье «Гамлет и Дон Кихот» пишет, что это два бессмертных образа человечества, вышедшие из-под пера столь же бессмертных творцов. Странно то, что Мережковский в этой книге лишь мимоходом упоминает о великом английском драматурге и поэте, который, по преданию, родился и умер в один день с Сервантесом, последнему же критик посвящает главу в «Вечных спутниках». Скорее всего, Мережковский просто не обнаружил в творчестве Шекспира религиозных мотивов, близких своему мировоззрению. Более того, критик полностью проигнорировал великую английскую литературу, в «Вечных спутниках» нет ни одного очерка о духовных вождях Англии. 104 Кальдерон – знаменитый испанский поэт, наряду со своим современником Лопе де Вега был выдающимся драматургом, но у Мережковского пальму первенства, видимо, Кальдерон получил, главным образом, за свои христианские католические воззрения. Он был ортодоксальным католиком. В пятьдесят лет испанский драматург стал монахом. Основную часть очерка о Кальдероне критик посвящает «постановке» и дальнейшему анализу его религиозной драмы «Поклонение кресту», в которой заключается суть веры средневекового автора. «Душа драмы “Поклонение кресту” – та идея, которая составляет одно из оснований христианского учения. Если нет веры в Бога, если нет любви к Нему – нет добра и зла. Внешние добродетели, подвиги не спасут того, кто сердцем далек от Бога» (97). Вот почему Мережковский уделяет внимание именно этому произведению, основа которого – «Бог, идея любви, движущей солнцем и другими светилами». С помощью своего субъективно-художественного метода критик «освобождает» творчество Кальдерона от тысячелетних цепей католических догматов, отбрасывает мертвые религиозные формы и показывает читателю вечно живую, неувядающую красоту человеческого духа Кальдерона-поэта. Века не властны над ней, и красота эта, подобно старинным фрескам, проступает на стенах древнего храма культуры, который возводит в воображении читателей Мережковский. Критик защищает «чувственный католицизм» Кальдерона от обвинений в фетишизме, от нападок воинствующего гуманизма Гете («великого язычника») и трезвой морали Каррьера (немецкого протестанта). Критик пишет, что «он [Кальдерон] проник в глубину христианской любви, показал условность добра и зла, преступления и подвига перед ее силой. Добро и зло для него – только знамения, только обряды любви» (98). Вообще эпоха Средневековья интересовала Мережковского на протяжении всего творческого пути (стоит упомянуть роман-биографию «Данте» – Белград, 1929 г., поэму «Франциск Ассизский» – Берлин, 1938 г., написанные в последний эмигрантский период). Критик считал, что средневековые мыслители были близки божественному началу мира. В 1890-е гг. формируется мировоззренческое ядро религиозно-философской концепции Мережковского, которую он будет развивать и уточнять на протяжении всего жизненного пути. Это подтверждает «как объективный “факт” его творчества, так и авторитетные суждения на этот счет – от З. Н. Гиппиус и целого ряда современников (А. Белый, В. Брюсов, Б. Зайцев, Ж.-Б. Северак, Ю. Терапиано и др.) до некоторых ученых конца столетия (О. Матич, З. Минц, О. Дефье, М. Коренева, Г. Фридлендер и др.)», – пишет современный исследователь «неохристианской доктрины» Мережковского Я. В. Сарычев9. Мережковский созидает часть нового здания, называемого «новой культурой», «новым религиозным сознанием». Историческое христианство, по его мнению, всячески подчеркивало духовное начало, и это привело к отрицанию святой плоти, мистического единства духа и плоти в их равноценности. Мировая история проходит, согласно Мережковскому, как триединый процесс. Язычество с его культом плоти сменяется церковным христианством (в отличие от истинного учения Христа), которое призывает к умерщвлению плоти и аскетизму. Историческое христианство исчерпало себя, считает Мережковский, и на смену ему должно прийти царство «Третьего Завета» – соединение плоти и духа. О «Третьем Завете» впервые заговорил еще в XII веке итальянский монах Иоахим Флорский, который был идейным предшественником Франциска Ассизского. Вот вкратце суть этой идеи. Судьба мира проходит через три основных этапа: 1) Бога-Отца, Творца Ветхого Завета (отношения «господин и раб»); 2) Сына Божьего Христа (отношения «отец и дитя»), настоящий период; 3) в будущем откроется «Третий Завет» – Царство Духа, когда жизнь будет проходить в любви и интимности. Эта истинная религия должна установиться в результате слияния плоти и духа, начнется новая религиозная 105 эпоха в жизни человечества. Установления этого «Третьего Завета» и жаждал Мережковский. Н. Бердяев в 1916 г. отмечал, что огромное влияние на Мережковского оказал Розанов, его постановка религиозных тем, его критика христианства. Что бы ни говорил Мережковский впоследствии, о чем и о ком бы он ни писал, всюду он искал подтверждение своему «неохристианству». Эту же цель он преследовал, объединив двух великих русских писателей, вечных спутников человечества, в исследовании «Л. Толстой и Достоевский». Но вернемся к западно-европейским «вечным спутникам». В Новом времени Мережковский выделяет Гете, Флобера и Ибсена. Очерк о немецком гении критик открывает портретом восьмидесятилетнего Гете-«Бога», читатель видит старца с горящими глазами восемнадцатилетнего юноши. Перед нами «дитя земли», «сверхчеловек». Как и в других очерках, Мережковского прежде всего интересует сам человек, движения души героя, его помыслы, поступки, страдания. Во внутренний мир Гете он проникает с помощью книги, написанной доктором Эккерманом («Разговоры с Гете»), которую критик рекомендует как лучшее в мире лекарство от самоубийства. В мировоззрении Гете, в его религии Мережковский находит важное для своего символистского сознания соединение веры и знания. «“Знание и вера существуют не для того, чтобы уничтожать друг друга, а чтобы восполнять”, – сказал он [Гете], и не только сказал, но и сделал. Его соединяющее, – как он любил выражаться: “синтетическое” знание есть новое, небывалое в религиозном опыте человечества приближение к Богу» (147). По мнению критика, одна из глубочайших мыслей гетевской религии – простота мира, т. к. в ней и заключается «его чудесность, таинственность, божественность». Но религия эта не совпадает с христианством, часть ее выходит за рамки исторического христианства. Мережковский находит у Гете подтверждение своему неохристианству. «Но если говорить на языке христианской догматики <…>, то можно бы сказать, что это религия не Отца и не Сына, а Духа. <…> Мы не знаем, – мы только предчувствуем, что, в противоположность христианству огорчающему, религия Духа будет утешительной. Кажется, Гете это предчувствовал больше, чем кто-либо» (152). Завершая очерк, Мережковский напоминает, что у Европы и России общие духовные корни, что и «Европа – святая земля». Критик подчеркивает значимость явления Гете, этого земного воплощения вечной деятельности, для России с ее созерцанием, праздностью, косностью и обломовщиной. В основе очерка о французском писателе-реалисте XIX в. – письма самого Флобера. Мережковский показывает трагедию выдающейся личности, которая находится одна среди враждебного и чуждого для нее мира. «В расцвете юношеских сил, обладая умом, красотой и талантом, он бежит от мира в искусство, как аскеты в пустыню, уединяется в нем, как христианские отшельники замуравливали себя в пещерах» (192). Флобер отрекается от жизни, от любви, от личного счастья. Поэзия становится для него «более реальной, чем действительность». «Искусство выше жизни» – вот формула, которая является краеугольным камнем не только всего эстетического, но и философского миросозерцания Флобера», – утверждает Мережковский (192). Бог Флобера – это Искусство, ради него он отрекается от веры в истинного Бога, отрекается от всего земного и небесного, отрицает политическое устройство общества, нравственные принципы. Флобер для Мережковского – певец красоты, ее раб, мученик, он соответствует самым высоким представлениям критика об истинном художнике. Вот что пишет об этом этюде современный исследователь творчества Мережковского С. П. Бельчевичен: «Существование Флобера действительно глубоко трагично. <…> В условиях «цивилизованного мещанства» с его невысоким уровнем культуры талантливый человек лишается возможности свободно и полноценно творить. Он испытывает на себе постоянное давление «целерациональных» норм поведения, господствующих в данном обществе. <…> Личность в условиях враждебного ему 106 общества, утверждает Мережковский, обречена на непонимание»10. В «Вечных спутниках» критик показывает два подхода к мировосприятию и творчеству – религиозный и нерелигиозный. Флобер – олицетворение нерелигиозного подхода к устройству мира и литературной деятельности. Критик хотел показать значимость, многомерность обоих подходов для культурно-исторического творчества. Но воззрения самого критика, конечно, стремятся в область иррационального. Мережковский дописывает за Флобера последнюю страничку его жизни. «Смерть застала его за рабочим столом, внезапная, как громовой удар. Выронив перо из рук, он упал бездыханный, убитый своей великой, единственной страстью – любовью к искусству» (204). Последний этюд Мережковский посвящает Ибсену – крупнейшему норвежскому драматургу второй половины XIX в., «отшельнику» Нового времени, чье творчество с первых шагов началось с разлада, а затем и открытой вражды с буржуазным обществом. «Комедия любви», «Бранд», «Союз молодежи», затем «Враг народа», «Нора», «Призраки», «Дикая утка» – это история вражды Ибсена с основами современной норвежской, а затем и европейской жизни. «За чертой горизонта, замыкающей Северное море, он (Ибсен – А. Ж.) больше не видит нового мира. И здесь, и там – глубокое вырождение человеческой личности, торжество посредственности и мнимого либерализма», – пишет критик (216). В обществе людей для Ибсена нет свободы: «Самый сильный человек − тот, кто один» (217). Погружаясь в мир своего героя, Мережковский обнаруживает несоответствие между его внешним и внутренним состоянием. С одной стороны – физическая крепость, слава, деньги, семейный очаг, а с другой – смятение, ненависть, мучения, отрицание. Возможно, в этом драма не только самого Ибсена-человека, но и внутренняя драма людей, «обреченных рождаться и умирать в эти смутные страшные сумерки <…> когда старые боги умерли и новые не родились» («Геда Габлер») (242). Критик называет Ибсена «свободнейшим скептиком», который одновременно является для Мережковского и классиком, и романтиком, и натуралистом. В творчестве норвежского драматурга также присутствуют черты символизма, столь близкого Мережковскому. Ибсен – единственный «живой» герой из галереи вечных спутников в современном литературном пространстве Западной Европы рубежа веков. Мережковский выбирает его как самого яркого выразителя внутреннего состояния человека и общества. «Генрик Ибсен, несмотря на свой вечный ропот, возмущение и отрицание старых богов, является одним из самых сильных подготовителей того великого умственного поворота от разрушительных теорий к созидающей философской и художественной работе, который мы переживаем в настоящее время» (228). Очерк об Ибсене более других похож на «обычную» литературную критику, это, видимо, связано с тем, что Ибсен был современником Мережковского. Критик, придерживаясь хронологии, подробно анализирует творчество Ибсена, который еще не был классиком. Но критик уверен в том, что его спутник по достоинству займет место в галерее избранников человечества: «Нужно судить об Ибсене осторожнее, он переживет нас всех» (205). «Вечные спутники» Мережковского были важны и для России, и для Запада. Мережковский ставил задачу приобщить читателей, в том числе и зарубежных, к русской литературе, а значит, к русской истории и культуре. И нужно сказать, что Мережковскому это удалось. «Вечные спутники» принесли ему известность, а значит, были замечены и прочитаны его современниками. Кроме того, что книга очерков о лучших представителях человечества имеет огромную ценность, ее интересно читать. Субъективная критика Мережковского больше всего напоминает законченное литературное произведение, написанное человеком, который знал все секреты и правила литературного творчества. «Любой из “героев” критики Мережковского – зеркало его собственной души, его самого, и в определенном смысле – его 107 современников»11. «Вечные спутники» в творчестве Мережковкого стали, действительно, «вечной темой» для критика, портреты лучших избранников человечества он писал на протяжении всей жизни. В заключение хочется отметить, что Мережковский внес огромный вклад в развитие русской критики, литературы, поэзии, культуры. Еще в конце XIX в. он понимал, что сближение России с Западом необходимо. И всеми своими силами старался этому способствовать. Примечания 1 Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 2. М.; Ростов н/Д., 1999. С. 338. Мережковский Д. С. Вечные спутники // Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 24 т. Т. XVII. М., 1914. С. 5. Далее страница указывается в тексте в скобках после цитаты. 3 Плиний Младший. Письма Плиния Младшего: В 2 кн. Кн. II. М., 1983. С. 30. 4 Монтень М. Опыты. Книга первая. М.; Л., 1960. С. 9. 5 Ермолаев М. Загадки Мережковского: Послесл. к кн. Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники». М., 1995. С. 564. 6 Монтень М. Опыты. Книга третья. М.; Л., 1960. С. 223. 7 Ермолаев М. Загадки Мережковского… С. 564. 8 Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 191. 9 Сарычев Я. В. Религия Дмитрия Мережковского. Неохристианская доктрина и ее художественное воплощение. Липецк, 2001. С. 22. 10 Бельчевичен С. П. Проблема взаимосвязи культуры и религии в философии Мережковского. Тверь, 1999. С. 70. 11 Ермолаев М. Загадки Мережковского… С. 567. 2 Е. Ю. Панова ОБРАЗ ЭПОХИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ З. Н. ГИППИУС 1899–1916 ГОДОВ Период 1899−1916 гг. в истории России отличают следующие черты: 1) нестабильность политической ситуации (Россия переживает революцию 1905 г. и «готовится» к октябрю 1917-го); 2) идеологический кризис, связанный с ощущением рубежа веков; 3) эклектичность литературно-эстетической составляющей общественной жизни, что выражается, в частности, в существовании реалистической и нереалистической литературы и множества литературных школ и направлений. Соответственно, «разорванность сознания человека двадцатого столетия»1 и восприятие окружающего бытия как принципиально конфликтного характерно для всех деятелей того периода. И все же у каждого эта «конфликтность» получает свое особенное, специфическое воплощение. Какой же предстает эпоха в публицистике З. Гиппиус? Ответ на этот вопрос можно получить, обозначив особенности личности самой поэтессы и отметив узловые проблемы и основных адресатов ее критики. Главной чертой человеческого портрета Зинаиды Николаевны можно считать принципиальную двойственность. Само слово «портрет» требует 108 Л. С. Бакст. Портрет Зинаиды 1905 Гиппиус.