Women_in_literature_Международный сборник научных статей_8

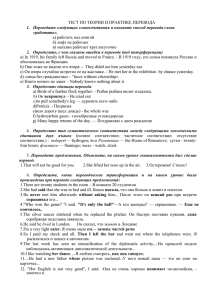

advertisement