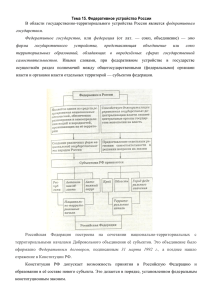

сравнительный федерализм и российские проблемы

реклама