А.В. Затылкин (ст. препод), И.И. Кочегаров (доцент

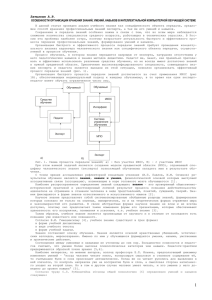

реклама

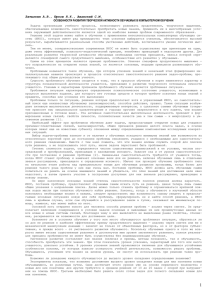

А.В. Затылкин (ст. препод), И.И. Кочегаров (доцент) СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИКОС С ВНЕШНИМ ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ г. Пенза, ПРЦВШ(ф)РГУИТП Сохранение и передача знаний особенно важны в связи с тем, что во всем мире наблюдается снижение количества специалистов среднего возраста, работающих в технических отраслях. В России эта проблема наиболее остра, эффективного поэтому процесса возрастает передачи актуальность быстрого профессиональных и знаний, формирования умений и навыков. Организация быстрого и эффективного процесса передачи знаний требует проведения концептуального анализа характера человеческого знания как специфического объекта передачи, осуществляемой в процессе обучения. Процесс обучения, в котором знания передаются напрямую от эксперта, затруднен отсутствием у него педагогических навыков и знания методов дидактики. Педагог же, знает, как правильно преподавать и эффективно использовать различные средства обучения (СО), но не всегда имеет достаточно знаний в нужной предметной области. Привлечение высококвалифицированного специалиста, совмещающего знания эксперта и педагога является выходом из этой ситуации, позволяя организовать эффективный процесс передачи знаний (рисунок 1). Организация быстрого процесса передачи знаний достигается за счет применения ИКОС (рисунок 1 б), обеспечивающих индивидуальный подход к каждому обучаемому, в то время как один эксперт-педагог может обучать ограниченное число лиц. При этом важной задачей является создание МПО, отражающей специфику человеческого знания (эксперта) позволяющей обучаемому овладеть ими в результате обучения. С точки зрения ассоциативно рефлекторной концепции усвоения (И.П. Павлов, И.М. Сеченов) результатом обучения являются знания, навыки и умения, физиологической основой которых выступают ассоциативные связи (ассоциации), возникающие в коре головного мозга обучающегося [1]. Обучаемый Обучаемый ИКОС Средства обучения Интерфейс Педагог Система управления обучением Эксперт а) МПО Эксперт б) Рис.1. Схема процесса передачи знаний; а) - без участия ИКОС, б) – с участием ИКОС Наиболее распространенное определение знаний следующее: знания – это проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности; адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий. Знания фиксируются в форме знаков естественного и искусственного языков [2]. Научное знание представляет собой систематизированные обобщенные разряды знаний, формирование которых основано не только на опытных, эмпирических, но и на теоретических формах отражения мира и закономерностей его развития. В своих абстрактных формах научное знание не всем и не всегда доступно, поэтому оно предполагает такие изменения формы его презентации, которые обеспечивают адекватность его восприятия, понимания и усвоения, т.е. учебное знание [3]. Таким образом, учебное знание является производным от научного и в отличие от последнего есть познание уже известного или познанного. Согласно В.И. Гинецинскому [4], учебное знание существует в трех формах: в форме учебной дисциплины; в виде учебного текста; в форме учебной задачи. Знания составляют основу обучения. Знания являются основой нравственных убеждений, эстетических взглядов, мировоззрения. Именно по ним у обучающихся формируются умения, навыки, умственные и практические действия. Соотношения между умениями и навыками не уточнены до сих пор. Большинство психологов и педагогов считают, что умение более высокая психологическая категория чем навыки. Педагоги-практики придерживаются обратной точки зрения [5,6]. Наиболее интересен, по мнению авторов, взгляд профессора Е.П. Ильина, предполагающий динамику изменения умений – “когда человек читает книгу, контролируя смысловое и стилевое содержание её, то считывание букв и слов происходит автоматически. Когда же он читает рукопись для выявления в ней опечаток, то контроль направлен уже на восприятие букв и слов, а смысловая сторона написанного уходит на второй план. Но в том и другом случае человек умеет читать, и это умение у него доведено до уровня навыка” [5]. Согласно труду С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» [6] определения умений и навыков следующие: Умение - это промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на каком-либо правиле (знании) и соответствующим правильному использованию знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка. Умение обычно соотносят с уровнем, выражающимся на начальном этапе в форме усвоенного знания (правила, теоремы, определения и т.п.), которое понято учащимися и может быть произвольно воспроизведено. Навыки - это автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как автоматизированный способ его выполнения. То, что данное действие стало навыком, означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью. Таким образом, совершая в процессе формирования способности какоелибо действие, оно выполняется с выделением промежуточных шагов, а значит, способность выполнять действие вначале формируется как умение. По мере тренировки совершенствуется, и выполнения промежуточные шаги этого этого действия процесса умение перестают осознаваться, действие выполняется полностью автоматизировано – у обучаемого образуется навык в выполнении этого действия, т.е. умение переходит в навык. Если действие элементарное, то его выполнение формируется обычно как навык, например, навык письма, счета и т.д. В случае, когда действие сложное и его выполнение состоит из большого числа промежуточных шагов, то при любом совершенствовании действия оно может так и остаться умением, не превращаясь в навык. Таким образом, если последовательность действий обучаемого не доведена до автоматизма, и в процессе решения задачи он обращается к соответствующим правилам (декларативным знаниям), то конечным результатом обучения является умение. В обратном случае, конечным результатом обучения является навык (рисунок 2). Знание субъективно по форме своего существования, и поэтому его нельзя механически передать "из головы в голову". Именно своей субъективностью научное или учебное знание отличается от научной или учебной информации, представляющей собой объективную форму знания. В идеале МПО в ИКОС должна использовать именно УИ, вследствие её объективности. На практике же, знание МПО также субъективно в силу его принадлежности тому или иному носителю знания, преподавателю, эксперту и т.д. Умение\навык Последовательность действий (процедурная составляющая) Правила (знания) (декларативная составляющая) Рис. 2. Структурная схема умения\навыка Отражением специфики научного знания специалиста, его умений и навыков является учебное знание, формализованное ИКОС в виде УИ МПО. УИ предметной области – множество всех предметов, свойства которых и отношения между которыми рассматриваются в научной теории. Вследствие этого МПО представляет собой сложную систему имеющую элементы системы и связи между ними (внутренние связи системы), а также связей между ними и внешней средой. Сложные системы могут включать в себя в качестве подсистем и многократно «вложенные» друг в друга сложные системы следующих уровней предметной детализации рассматриваемого объекта. Таким образом, при моделировании простых и сложных систем обнаруживается два присущих этим типам систем способа интеграции знаний о моделируемом объекте: в рамках отдельных предметных областей («по глубине»); в границах междисциплинарных проблемных областей («по широте»). Если в первом случае необходимо организовать знания из какой-то одной области науки или практики, то во втором случае возникают проблемы выявления, отбора и объединения фрагментов знания, принадлежащего к качественно различным научным дисциплинам или отраслям практической деятельности. Научные дисциплины обладающие различными фрагментами знания обладают, как следствие, различным соотношением декларативной и процедурной компонент и требуют различного подхода к организации процесса обучения. Решением этой задачи является организация сложной МПО, в виде модели фреймов, узлами которой являются крупные, содержательно завершенных фрагменты знаний (терминалы), объединенные семантическими связями. Кроме того, фреймовая модель предоставления знаний отражает концептуальную основу организации памяти человека, а так же ее гибкость и наглядность [7]. Каждый наименованием заполнены фрейм сети сущности, значениями имеет которую специальный он разнообразных слот, представляет. атрибутов или заполненный Другие слоты процедурами ассоциирующимися с моделируемым объектом, тем самым совмещая во фрейме декларативную и процедурную компоненты знания. Интеграция знаний о моделируемом объекте по глубине достигается за счет иерархическая структуры терминалов, основанной на степени абстрактности содержащихся в нем фреймов. В то время, как семантическая связь терминалов обеспечивает интеграцию знаний о моделируемом объекте по ширине. Важнейшим свойством теории фреймов является заимствованное из теории семантических сетей наследование свойств. Помимо экономии памяти, это свойство дает возможность неявно наследовать, т.е. переносить, значения аналогичных слотов из фреймов различных терминалов. Организация учебной информации МПО с учетом процедурной и декларативной составляющих в виде модели фреймов, позволяет организовать процесс хранения и передачи не только профессиональных знаний эксперта, но так же его умений и навыков. Применение МПО с учетом процедурной и декларативной составляющих позволяет предложить структурную модель внешнего объекта исследования, состоящего из наборов СО, и набора объектов изучения (рис. 3). Набор СО сформирован на основе принятой методологии организации процесса обучения и состоит из функциональных и процедурных тренажеров. Мультимедийные средства обучения содержат интеллектуальный интерфейс пользователя (ИИП), поэтому их наличие во внешнем объекте не целесообразно. Интеллектуальный интерфейс пользователя Интеллектуальная система управления Интерфейс технических систем ИКОС Функциональный тренажер (автоматизированный лабораторный комплекс) Предметная область База знаний База моделей База интернет ресурсов Процедурный тренажер (учебная САПР) Интернет Средства обучения Обучаемый База физических объектов Рис. 3. Структурная модель внешнего объекта исследования в составе ИКОС Набор объектов изучения сформирован на основе анализа процесса коммуникации обучающей системы и обучаемого и состоит из модели предметной области (МПО) и базы физических объектов (БФО). МПО состоит из базы знаний (БЗ), базы моделей (БМ) и базы интернет ресурсов (БИР). Вывод учебной информации осуществляется при помощи ИИП, АЛК или САПР в соответствии этапам обучения в ИКОС. Интеллектуальный организацию интерфейс пользователя ИКОС отвечает за диалога с пользователем, оптимальным образом приводя к достижению цели общения человека и ИКОС. Через него обучаемый получает учебный материал в виде текста, мультимедиа. АЛК – один из перспективных видов организации лабораторных занятий, рекомендуемый для самостоятельного обучения в системе открытого технического образования. Лабораторное оборудование и программно-методические средства этого типа позволяют по индивидуальному заданию обучаемого выбирать объект изучения из предлагаемого множества альтернатив, настраивать его параметры, конфигурировать заданную схему и режимы проведения эксперимента, обрабатывать результаты эксперимента и проводить их строгую математическую оценку. Здесь в полном объеме реализуется комплекс образовательных функций, возложенных на лабораторный практикум. Использование средств автоматизации в лабораторном оборудовании освобождает учащихся от рутинных операциях на всех стадиях (управление объектом, съем показаний обработка результатов и составление отчетов). Именно эти операции занимали большую часть времени при проведении эксперимента (лабораторной работы). Благодаря автоматизации стало возможно организовать новый путь развития у обучающего индивидуальных творческих способностей, без увеличения длительности эксперимента. Для успешной конструкторской работы нужен опыт, без которого трудно рассчитывать на успех. Цена, конкурентоспособность и другие потребительские свойства изделия в значительной степени зависят от технологии проектирования и качества принятия конструкторских решений. Иными словами, коммерческий успех во многом определяется человеческим фактором, то есть зависит от уровня компетентности разработчиков и от их профессионального опыта. Обучения проектированию — завершающий этап подготовки, где практически применяются знания фундаментальных дисциплин и смежных курсов, понимание технологии изготовления и т.д. На этом этапе подготовки специалистов видны все пробелы в знаниях, полученных на более ранних этапах обучения. Конструкторская подготовка требует много времени и для того чтобы ускорить обучение необходимо искать новые методики обучения и совершенствовать традиционные технологии. Поэтому в процессе обучения в качестве ПТ целесообразно использовать САПР, т.к. именно они формируют навыки практических действий в реальных условиях или в максимально приближенных к реальным. БИР предназначена для получения дополнительной информации, не содержащейся в модели предметной области. Информационные и коммуникационные технологии, включая интернет, постепенно вытесняют традиционные формы коммуникаций. Рост числа находящихся в индивидуальном пользовании компьютеров с одновременным повышением их мощности, расширение и увеличение пропускной способности каналов связи, увеличение объема информации, в том числе и образовательного характера, создание программных продуктов, облегчающих ее поиск и получение, делают интернет важным фактором информационного взаимодействия. Целью включения интернет модуля в состав внешнего объекта изучения является приобретение учащимися знаний о коммуникациях, адекватное понимание медиатекстов, использование средств коммуникации в профессиональных целях. Так же это дает возможность включить дополнительную информацию в контекст общей базовой учебной информации. У обучаемого должно сформироваться умение находить, подготовить, передавать и принимать требуемую информацию, в том числе и с использованием современных информационных технологий. При работе в интернет есть специфика интеграции. С одной стороны Интернет выступает как источник информации, с другой стороны, интернет выступает как инструмент получения информации. Таким образом, использование интернета как средства массовой коммуникации в образовательных целях выполняет следующие функции: подача информации (как развлекательного, так и информацию учебного характера) и овладение умениями использования технических средств, новых технологий поиска, переработки и представлению информации. Благодаря этому обучаемые развивают способности восприятия информации с экрана декодируя визуальный образ в вербальную систему, оценки качества и осуществление избирательности информации, а также анализировать сообщения в широком смысле, ориентироваться на понимание скрытого смысла информации (интерпретация скрытого, оценка скрытого, принятие личностной позиции по отношению к скрытому). Исходя из этого, можно представить набор требования, умений, показывающий готовность обучаемого к дальнейшей работе с информацией в Интернете и жизни в высокотехнологическом обществе: умение пользоваться программными средствами (IE, OE и т.д.), умение пользоваться поисковыми системами и каталогами, умение целенаправленно находить нужную информацию, умение критически осмысливать информацию, умение перерабатывать и представлять информацию, умение использовать информацию в повседневной жизни, Если человек обучен целенаправленному поиску информации, то он работает в сети осознанно, а не спонтанно. В таком случае полнее раскрывается потенциал интернета. Таким образом, разработанная структурная модель ИКОС с внешним ОИ, обладает следующими возможностями: Объединенными процессами обучения и тренинга, за счет включения в архитектуру ИКОС модулей АЛК и САПР; Методологией обучения, позволяющей эффективно передавать профессиональные знания, формировать навыки и умения, базирующейся на теории поэтапного формирования умственных действий и понятий; Открытой архитектурой, позволяющей расширять, модернизировать и масштабировать ИКОС по мере необходимости; Применением современных информационных технологий (технологии мультимедиа, гиперссылок, модуля работы с интернет). Список литературы. 1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998. 2. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт./ Гл. ред. В.В. Давыдов. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998 - 672 с., ил. Т. 2 - М Я - 1999. 3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Под ред. В.В. Давыдова - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 556 с. 4. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. Учеб. пособ. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. Университета, 1992. - 154 с. 5. Ильин Е.П. Умения и навыки: нерешенные вопросы // Вопр. психологии. – 1986. – №2. 6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Питер, 2000 712 с. 7. Minsky M. A framework for representing knowledge // Frame conceptions and text understanding / Ed. by Metzing D. – B.; N.Y., 1980. P.1-25