Как мы мешаем приходить людям в православие

реклама

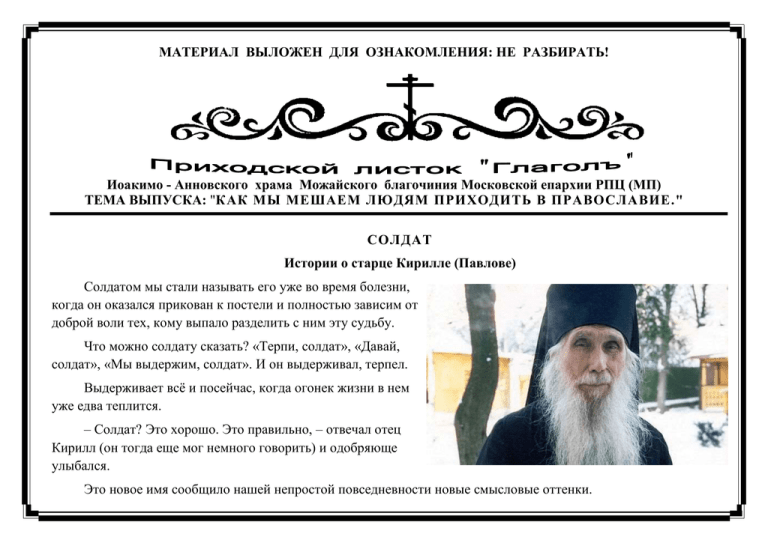

МАТЕРИАЛ ВЫЛОЖЕН ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ: НЕ РАЗБИРАТЬ! Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ (МП) ТЕМА ВЫПУСКА: "КАК МЫ МЕШАЕМ ЛЮДЯМ ПРИХОДИТЬ В ПРАВОСЛАВИЕ." СОЛДАТ Истории о старце Кирилле (Павлове) Солдатом мы стали называть его уже во время болезни, когда он оказался прикован к постели и полностью зависим от доброй воли тех, кому выпало разделить с ним эту судьбу. Что можно солдату сказать? «Терпи, солдат», «Давай, солдат», «Мы выдержим, солдат». И он выдерживал, терпел. Выдерживает всё и посейчас, когда огонек жизни в нем уже едва теплится. – Солдат? Это хорошо. Это правильно, – отвечал отец Кирилл (он тогда еще мог немного говорить) и одобряюще улыбался. Это новое имя сообщило нашей непростой повседневности новые смысловые оттенки. Отец Кирилл (Павлов), известный всей православной России как братский духовник Троице-Сергиевой Лавры, действительно был и остается настоящим бойцом, простым русским солдатом, пусть теперь и с непоправимым, тяжким ранением, но по-прежнему несущим свою вахту мужества наравне с теми, кто сражается на передовой – под оружейные залпы артиллерии и лютый свист пуль. Да и кто скажет, где она сегодня – передовая-то? Как и большинство настоящих фронтовиков, он мало говорил о войне. А, если и говорил – слова его были напрочь лишены всякого пафоса и геройской бравады. Даже не потому, что он монах, и не потому, что далеко не молод. В этом внутренняя культура русского солдата: глубоко и крепко помнить, скупо и сдержанно говорить. Впрочем, были случаи, когда он оставлял свою сдержанность – только при встрече с такими же, как он сам, фронтовиками. Тогда они уходили от всех, забывали себя и время, и война оживала перед их взорами в образах и категориях, известных только им одним. Как-то во время ночного дежурства мы заметили, как он метался в своей постельке, как взволнованно вглядывался в темноту. – Что с тобою, батюшка? Что ты не спишь? – Да разве тут уснешь! Войну вот вспомнил. И он рассказал ужасающую историю, которую никогда прежде никто от него не слышал, – историю про однополчан, на его глазах подорвавшихся на мине и разлетевшихся на куски. А сколько их было у него – таких историй? Почему он не делился этим прежде? Почему только теперь, измученный недугом, он иногда позволяет себе такую откровенность? Почему раньше, еще до этой тяжелой болезни, всякий раз отправляясь поездом в Крым в свой ежегодный отпуск и проезжая места боевых действий, он подолгу стоял один у окна в тамбуре? Молчаливо вглядывался в мелькающие за окном пейзажи. История с обнаруженным в Сталинграде Евангелием – единственная широко известная из его военного прошлого. Об этом Евангелии он любил вспоминать и говорить – это могло принести, по его мнению, какую-то пользу слушающим. А об остальном… Зачем? Поэтому такими нелепыми кажутся сегодня яростные попытки сделать отца Кирилла «тем самым Павловым», «настоящим» героем – героем с громким подвигом и блестящей славой. Ну, или хотя бы записать его в разведку. Ну, или хотя бы придумать ему таинственную иконку из бабушкиных рук, спасшую его из фашистского плена. Ну, или еще что-нибудь такое эдакое, чудесное, невероятное, несусветное. И не важно, что не было ни бабушки, ни плена фашистского, ни подвига разведчика, ни бравого автоматчика, неуязвимого защитника «дома Павлова» в Сталинграде. А был простой скромный русский солдат, который брал в те дни Паулюса в кольцо. Который понял в мертвяцкой тишине выжженного Сталинграда, что война не приходит без причин – просто так – и который мечтал, когда она закончится, послужить Богу. Ну, и еще ржаного хлеба поесть. Хоть разок. Досыта. Всё. Да, и еще он ходил под смертью. И еще – тихо и твердо отстаивал свои убеждения. Религиозные убеждения. За них в те жестокие времена по головке не гладили – спрашивали строго, со всеми вытекающими последствиями. «Заелся! Бога какого-то выдумал! К штрафникам пойдешь, сволочь! На передовую!» – неистово кричал, словно озверевший, татарин-политрук. Политрука можно было понять: после такой битвы, когда шло массовое зачисление достойных в ряды партии, – какой-то русский Иван из сталинградского пекла объявляет о нежелании быть коммунистом, о том, что он, видите ли, верующий! Благо, что в штрафных батальонах в те дни и своих «религиозников» хватало: обстановка царила товарищеская. Да и выпавшие затем сражения принимали всё более благоприятный оборот для нашей стороны. В конце войны, когда уже погнали немца и проходили Европу, открылась чудесная возможность… попасть на Афон! Вожделенное стремление всякой чистой, взыскующей Бога души! Можно было, как поговаривали знающие, переправиться через Румынию, затерявшись в общей суматохе. В воздухе уже витал аромат грядущей победы, и хотелось – возможно, впервые за долгие военные годы – довериться мечте, подумать о возможном будущем. Но в случае осуществления такой мечты батюшка сломал бы жизнь своим близким, которые стали бы родственниками дезертира. А как еще в военное время да в атеистическом государстве?! Так начался путь его монашеского самоотвержения. На первом месте – интересы и благо других. Невероятное сочувствие любому человеку и строгость по отношению к себе. И трудная, очень трудная повседневность, отданная без остатка людям. Инсульт, приковавший его к постели, словно увенчал последним победным венцом эту тяжелую солдатскую жизнь. Когда он еще говорил, наш Солдат, когда у него оставалось еще некоторое количество сил, он отдавал эти силы нам, стараясь приободрить и утешить. Он, как обычно, не думал о себе, не жалел себя, напротив – чувствовал себя виноватым в том, что доставляет нам много хлопот и переживаний. И ни разу не попросил даже стакана воды. Впрочем, как-то раз посетовал, что снова хочется ему ржаного хлеба. Как тогда, во времена военного и послевоенного недоедания. Но пища в его организм все эти годы поступает через специальную стому. Хлеба мы не можем ему дать так, чтобы порадовать желанными вкусовыми ощущениями. Он это понял и больше ни разу не обмолвился о хлебе. Словно просто забыл. Опять – без всякого героизма. Так и выигрывают войны. Стойкостью и молчаливым терпением. И души спасают так же. Монахиня Евфимия (Аксаментова) ОПЕРАЦИЯ «САЛЮТ» Истории о старце Кирилле (Павлове) Невероятно – находиться совсем рядом с человеком, который прошел через войну, едва спасся от бомбежки под Тихвином, мерз в окопах под Сталинградом, чудом уцелел на минных полях, слышал ужасающую тишину мертвых городов и хоронил товарищей, зверски убитых бандеровцами на Украине. А вот – он здесь, совсем близко. Уже почти 12 лет, как парализован.И я думаю: он на своем посту. Он заботится о нас. Он – сражается. Только на крышу в День Победы мне пришлось забираться одной в этом юбилейном году. А 20 лет назад крышу мы «брали» вдвоем. Это была наша секретная операция. Мы старались никому особо на глаза не попадаться. Во-первых, все разволнуются: старый человек, то да се, можно ведь и равновесие потерять, упасть, пораниться, схлопотать перелом… Да мало ли чего может приключиться! Стоит только недосмотреть, зацепиться полой подрясника за какой-нибудь ржавый гвоздь или железную обшивку! Во-вторых, вроде это и неприлично – по крышам лазить в потемках. Пусть это и незначительная крыша приземистой газовой котельной, а всё равно – крыша. Несерьезно как-то. В третьих, – но это уже было особым переживанием батюшки – мне самой может попасть, «влететь» от начальства: куда, мол, смотрела, келейница такая-разэдакая. А я и так бестолковая – не шибко пользуюсь начальственными милостями. А батюшка – он боевых товарищей не подставляет. Надо было всё сделать потихому – так, чтобы мне в итоге ничего не было. Поэтому операция «Салют» была тщательно спланирована. Мы вышли в 21:45 и сделали отвлекающий маневр – как бы просто так стали прогуливаться вокруг старого корпуса Патриаршей резиденции. Правило, мол, читаем. Соловьев слушаем, опять же. А что? Ничего такого! Соловьи в эту пору как раз заливаться начинают, коленца свои выщелкивают, рулады выдают. Но правило было давно и благополучно прочитано, а с крыши газовой котельной мы получали надежду увидеть хоть что-то от того салюта, который давался на Поклонной горе к 50-летию Победы. – Лезь, батюшка, я прикрою! – храбрилась я, стараясь придержать длинные полы его рясы, чтобы ненароком не запутался. Батюшка забирался первый. Я карабкалась по крутой железной лестнице за ним следом – шаг в шаг. Для подстраховки. Отец Кирилл и на своем восьмом десятке на крутой железной лестнице отличался энергичной и твердой поступью. Поспевай за ним! Мне было весело. Я была тогда молодой и бесшабашной – с первых секунд нашей вылазки уже воображала себя бравой фронтовой разведчицей или партизаном на задании. А батюшка? Батюшка добродушно посмеивался: его забавлял этот безгрешный энтузиазм человека, который был свободен от подлинного представления о той страшной войне, о том, как это было на самом деле. Там, на крыше котельной, он встал лицом к Поклонной горе и замер в ожидании, трогательно и деловито нацепив на нос очки. Почему-то я затихла и отошла от него в сторону – его следовало оставить одного, наедине со своей неведомой миру печалью и столь же неведомой – радостью. О чем он думал? Может, о том, что вряд ли доживет до следующей круглой даты и еще раз увидит такой торжественный салют. Но он дожил. Они привыкли там, на войне, сражаться и терпеть до последнего. Терпеть такое, что не укладывается в голове у нормальных, не искушенных испытаниями людей. Батюшка, родной, в 21:45 по Москве я забралась на нашу с тобой крышу снова! Как тогда, 20 лет назад. Я даже еще выше забралась – куда тебя отпускать побаивалась. Все-таки ряса, можно нечаянно запутаться и потерять равновесие. Внизу – светит тусклый огонек из окна твоей кельи, где хлопочут наши сестры, где ты уже двенадцатый год мужественно терпишь болезнь и безмолвно молишься. А кругом, куда ни кинь взор – на востоке, и севере, и западе, и юге, – мерцает вечерними огнями наша столица. Москва. И некуда нам отступать, батюшка. Как и всегда – некуда. И я увидела, конечно же, увидела большой праздничный Салют твоей Победы. Монахиня Евфимия (Аксаментова) КАК МЫ МЕШАЕМ ЛЮДЯМ ПРИХОДИТЬ В ПРАВОСЛА ВИЕ Один мой знакомый православный англичанин когдато, много лет назад, впервые приехал в СССР. Он тогда почти ничего не знал о Православии, а о России у него было самое романтическое представление: Достоевский, «Доктор Живаго», рублевская «Троица» и т. д. Стоял конец лета, Москва казалась почти пустой. Мой знакомый бродил по улицам, смотрел по сторонам и всему радовался. Вдруг он увидел православный храм с приоткрытой дверью. А ведь в то время большинство московских храмов (как и во всей стране) были, что называется, недействующими. Англичанин зашел в дверь и натолкнулся на полную даму в засаленном синем халате, моющую пол. Она стала сердито на него кричать, тесня его к выходу. Языка он не понимал совсем и, чем вызвано ее раздражение, уразуметь не мог. По-русски он знал всего три слова и решил употребить сразу два из них. «Христос Воскресе!» – воскликнул он, широко улыбаясь разгневанной даме. «Нет!» – отрезала она, выпихнув его на паперть и хлопнув дверью ему в лицо. Это было третье тогда известное ему русское слово. Впрочем, столь неласковый прием не вызвал у него обиды. Дома, в Лондоне, он отыскал православный храм и вскоре стал членом Церкви. Похожая история случилась с другим моим знакомым – православным американцем по имени Марк. И произошла она у него на родине, в США, в городе Сиэтле. Как-то он заметил на улице здание весьма необычной архитектуры. Его шпили почему-то были увенчаны куполами странной луковичной формы. На фасаде он прочитал, что это православная церковь – деноминация, о которой он до этого ровно ничего не слыхал. Из любопытства он зашел внутрь и понял, что попал на службу. Внутреннее убранство этой церкви поразило его своей необычностью. Все пространство посередине было пустым – столь привычные скамейки отсутствовали. Впереди мерцало тусклое золото стены из священных изображений. Они виднелись повсюду – на стенах, на специальных подставках, но стиль их был Марку совершено непривычен. Молящихся в храме он вообще не заметил – может быть, там и было несколько человек, но они не запечатлелись в его памяти. Невидимый хор (очевидно, он размещался наверху) пел странные, совершенно неземные мелодии. Прошел бородатый священнослужитель в странной парчовой накидке, кадя весь храм по окружности. Но, несмотря на эту пустоту, мой знакомый явно ощутил Божественное присутствие в этом храме. Так он стоял, не зная, где он находится – на небе или на земле, как вдруг увидел древнюю старушку. Тяжело опираясь на свою палочку, она зашла в храм и направилась к иконам. Поцеловав ту, которая была помещена на центральном столике со скошенной крышкой, старушка стала прикладываться к изображениям, висевшим на стенах храма. Видно было, что ходить ей трудно, но она продолжала свой многосложный паломнический путь. Обойдя все иконы, старушка направилась прямо к моему знакомому, одиноко стоявшему посреди пустого храма. Когда она подошла вплотную к молодому человеку, тот широко улыбнулся ей и хотел было поздороваться, но она довольно ощутимо ударила его своей клюкой по ногам и сказала с резким русским акцентом: «Это мое место!» Таково было первое знакомство Марка с Православием. Оно тоже с весьма благополучным концом. Через пару лет он принял церковное крещение. Александр Дворкин ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ. НА МОГИЛЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА Уже второй год живу недалеко от могилы Пастернака. Стыд сплошной: надо было бы еще год назад прийти на могилу поэта, литию прочесть (пропеть, прошептать). А не получилось. Не сложилось. Леньматушка да суета-зараза. Хотя в Париж ездил зачем? На кладбище Монпарнас ходил, на Пер-Лашез ездил, опять же. И потом – на Сент-Женевьев-де-Буа с перекладными добирался. Ведь не ради же Эйфелевой башни, ведь не ради. Что мне башня, и что я башне? Где бы ни был, что было главное в программе? Правильно: кладбище. Мертвые – они только условно мертвые. Трудно сказать, кто живее: сегодняшние живые или вчерашние мертвые. А кто кого мертвей? Оскар Уайльд или вчера похороненный парикмахер с бульвара Распай? Трудно сказать. Мертвые и живые сплелись воедино, и кто мертвей, а кто живей, сказать сложно. По мне – мертвые живее живых, а живые мертвее мертвых. Но это – чисто «по мне». И я всегда это чувствовал, потому ходил на кладбища раньше всех музеев, раньше всех выставочных залов. Раньше всего, что обтоптано туристами, обхвалено, зацокано языками, сфотографировано, оплачено, растиражировано… И так далее. Но вот случилось, сложилось, удалось. Поехали. В смысле – в Переделкино. Смех сказать – поехали. Полчаса – и на месте. Это разве «ехали»? Припарковались, нашли. Сторож всё показал привычно, и мы двинулись. Как тысячи тех, что перед нами. Как тысячи тех, что после нас. Вдоль забора, вперед, вперед. Справа будет могила Тарковского. Вот она. Вот и лето прошло, Словно и не бывало. На пригреве тепло. Только этого мало. Всё, что сбыться могло, Мне, как лист пятипалый, Прямо в руки легло, Только этого мало… Рядом крест с именем сына. Сам-то сын – во французской земле. И на могиле надпись: «Человеку, увидевшему ангела». Отче наш. Богородице Дево. Вечная память, и дальше, вдоль забора. Дальше. Стоп. Вот она – могила с белым обелиском. Здравствуйте, Борис Леонидович. Отче наш. Богородице Дево. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Дети разошлись по кладбищу. «Мама, а почему здесь могилы без крестов?» А это, оказывается, целое поле коммунистов. Белые прямоугольные камни, как на каком-нибудь Арлингтонском кладбище. Все в ряд, в один рост. Идея симметрии и одинаковости. Идея никому ненужности сразу, как только сдохнешь. А ведь родились все до Революции. Крещеные. Даты рождения: 1893, 1899, 1902… И надписи: «Член партии с 1908 года», «Член партии с 1912 года»… Никто за них не помолится, как за Тарковского или Пастернака. И никакой горнист мундштук дудки своей пионерской к устам не приложит, чтобы дунуть 7 ноября во славу усопшего члена партии с 1902 года. Ведь удивительно. Жил человек. Писал, переводил, грешил, каялся. Я – о Пастернаке. Теперь к нему приходят не поймешь кто и читают молитву Господню. Видимо, вымаливают человека хорошие книжки, написанные им. Даже и после смерти вымаливают. «Ты как думаешь, – сыну говорю, – вымаливают?» Он молчит. Мы с ним недавно читали о Квентине Тарантино, как тот в Москву приезжал и сразу – в Переделкино. А как приехал на могилу Пастернака, то попросил всех уйти. И потом сел рядышком с белым камнем, закрыл глаза и улетел в астрал. Надолго. Борис Леонидович, оказалось, его любовь с самой юности. Переводчики и журналисты тогда ждать умаялись. И все удивлялись: отчего это режиссер «Бешеных псов» и «Криминального чтива» не в клубах зависает, а на кладбище уединяется? Мы тогда с сыном покраснели до ушей. Культовые режиссеры, которых мы за отмороженных считаем, любят Пастернака и вообще серьезную поэзию. А мы – лодыри – живем по соседству с великими и ленимся пятую точку от дивана оторвать, чтоб прийти на могилу мэтра или в дом-музей. Я пошел от могилы Пастернака вниз, а сын остался. Поразмышлять. О! «У меня зазвонил телефон. “Кто говорит?” – “Слон”». Чуковский рядышком. Тот, который разбил фамилию Корнейчуков на новое имя – Корней и фамилию – Чуковский. Здесь тоже почитали, что помнили: «Тут откуда ни возьмись – маленький комарик. И в руке его горит маленький фонарик…» «Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо…» И так далее. Мы поднялись опять к Борису Леонидовичу. Взгляд скользнул по красивой могиле неподалеку. Имя я не запомнил. Портрет покойника с черного камня на обелиске смотрел уверенно и серьезно. Над именем было выбито: «Писатель». Надо же! И рядом еще пара очень назидательных строчек. Что-то вроде: «Я жил! Я творил! Помните!» Жил человек. Не то что мы – прозябаем. Творил человек! Требует, чтоб помнили. А рядом, в трех шагах всего, – белый камень с надписью: «Пастернак». Безо всяких: «Я горел! Я страдал! Не смейте забывать!» Кто подлинно велик, тому лишь нужно имя написать. Узнают. Вспомнился невольно диалог Суворова с Державиным. «Ты что мне на могиле напишешь?» – спросил Суворов. «Здесь лежит Суворов», – был ответ. «Помилуй Бог. Как хорошо!» – воскликнул непобедимый генералиссимус. За этим анекдотом мы и направили стопы вверх по дорожке, на выход. Сколько еще могил есть на свете, возле которых нужно постоять, посидеть, помолчать, помолиться… Протоиерей Андрей Ткачев