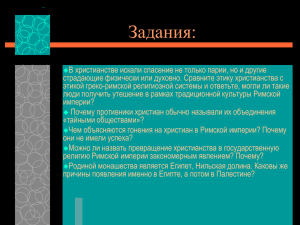

Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра общегуманитарных наук и массовых коммуникаций Форма обучения: очно-заочная ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Всеобщая история _____________________________________________________ Группа 22М561в Студент С. Сенченко МОСКВА 2024 1. Что такое античность и в чём особенности возникновения и развития античной цивилизации? Античность — это цивилизация, созданная древними греками и римлянами, которая продлилась с VIII в. до н.э. вплоть до падения Западной Римской империи в V в. н.э. - более 1200 лет. Отличительная черта Античности - это новое восприятие мира, в котором происходит полный распад родовых отношений и на первый план выдвигается отдельно взятый человек. Искусство обращает свой взор к реальной, повседневной, а не только ритуальной жизни. В мифе утверждается антропоморфизм. Этот период делится на два этапа: 1. Древнегреческая. 2. Римская. Античная цивилизация, также, как и восточная цивилизация является первичной цивилизацией. Она возродилась непосредственно из первобытности, а не на основе предыдущей цивилизации. Античное общество развивалось очень динамично, так как с самого начала в нем происходила борьба между рабским крестьянством и аристократией. У других народов она заканчивалась победой знати, а у древних греков демос (народ) не только отстоял свободу, но и добился политического равенства. Главной причиной этого является бурное развитие ремесла и торговли. Торгово-ремесленная верхушка демоса быстро богатела и в экономическом отношении стала сильнее землевладельческой знати. Противоречия между могуществом торгово-ремесленной части демоса и уходящей в прошлое силой землевладельческой знати составило движущую пружину развития греческого общества, которое к концу VI в. до н. э. разрешилось в пользу народа [1]. В античной частнособственнические цивилизации отношения, на первый проявилось план вышли господство частного товарного производства, ориентированного преимущественно на рынок. Появился первый в истории образец народовластия -- демократия как олицетворение свободы. Демократия в греко-латинском мире была попрежнему прямой. Предусматривалось равенство всех граждан как принцип равных возможностей. Существовали свобода слова, выборность органов власти. В античном мире были заложены основы гражданского общества, предусматривающего право каждого гражданина участвовать в управлении, признание его личного достоинства, прав и свобод. Государство не вмешивалось в частную жизнь граждан или это вмешательство было незначительным. Торговля, ремесла, сельское хозяйство, семья функционировали независимо от власти, но в рамках закона. Римское право содержало систему норм, регулирующих частнособственнические отношения. Граждане были законопослушны [3]. Однако демократия в античном мире носила ограниченный характер: обязательное наличие привилегированного слоя, исключение из ее действия женщин, свободных иноземцев, рабов. В греко-латинской цивилизации также существовало рабство. Оценивая его роль в античности, думается, ближе к истине позиция тех исследователей, которые секрет уникальных достижений античности видят не в рабстве (труд рабов неэффективен), а в свободе. Вытеснение свободного труда рабским в период Римской империи явилось одной из причин упадка этой цивилизации. 2. Что такое полис и каковы особенности его внутреннего устройства? Полис – это особый вид общины, который состоял из крестьянземледельцев и городских жителей. Главные неотъемлемые черты полиса: античная форма собственности, в которой присутствовала, как государственная, так и частная, причем частная была опосредована государственной. присутствовал институт гражданства - население полиса состояло из полноправных, неполноправных и бесправных категорий его жителей; отношение граждан к военной организации полиса; формы народному самоуправления собранию, которое гражданского объединяло коллектива, благодаря исключительно граждан, учитывалось волеизъявление каждого гражданина полиса; стабильность гражданского коллектива и небольшие размеры территории полиса [2]. Таким образом, можно сказать, что каждый член полиса одновременно являлся и гражданином, и собственником, и воином. Только граждане полиса имели право: владеть землей и распоряжаться ею на территории полиса; участвовать в военной и политической организации полиса. Все члены полисной гражданской общины, как горожане, так и сельские жители, представляли собой сплоченный и замкнутый коллектив, строго сохранявший и контролирующий все права и привилегии своих членов. Сельское хозяйство являлось главной сферой деятельности членов полиса. Поэтому основой экономики классического полиса являлось в большей степени сельское хозяйство. Для своего времени древнегреческий полис был наиболее совершенной формой организации господствующего класса, главным преимуществом которого была широта и устойчивость его социальной базы [2]. 3. В чём сущность рабовладельческого общества и специфика применения рабского труда? Возникновение и развитие рабовладельческих отношений в различных странах происходило по-разному, но вместе с тем имелись общие для всех стран и народов основные экономические условия, которые способствовали переходу к соответствующему способу производства. Среди этих условий выделим следующие: развитие производительных сил достигает такого уровня, когда становится возможным создание не только необходимого, но и прибавочного продукта; появление индивидуального хозяйства и частной собственности на средства производства; развитие имущественного неравенства, выделение в общинах богачей и зажиточной верхушки, которая имела крупное хозяйство и нуждалась в дополнительной рабочей силе [7]. В различных формах рабской зависимости различают два основных типа рабства: 1) раннее, или патриархальное, рабство, связанное с натуральным видом хозяйства: 2) античное рабство, характерное для обществ с развитыми товарноденежными отношениями. Рабовладельческое общество возникло с развитием товарно-рыночных отношений. В данный период торговля людьми была на законодательном уровне. Также официально было прописано разрешение на полное владение рабами и возможность совершать с ними любые действия. Выделяются основные черты рабовладельческого общества: раб является полной собственностью хозяина, также как его достижения и результаты труда; раб не владеет орудием производства; раб принудительно трудится на хозяина; он не имеет юридического и правового голоса в обществе и не защищен законом; разрешение на замужество или женитьбу дает только хозяин; сферу деятельности выбирает только владелец рабов [7]. К патриархальному рабству относится домашнее рабство, в него входило много производственных процессов (молотьба, помол зерна, уход за скотом). Поэтому использование труда раба в «домашнем хозяйстве» свидетельствует не о суженном применении рабского труда в примитивном хозяйстве, а, наоборот, о его широком распространении. Одной из характерных черт патриархального рабства было совместное участие рабовладельца и его раба (или рабов) в трудовом процессе. Античное рабство отличается от патриархального тем, что в большей степени юридически закрепляло отчуждение личности раба, как это следует из сравнения римского законодательства с древневосточными судебниками На Западе и Востоке рабство развивалось по одним и тем же законам, и самые разнообразные формы рабства встречаются и на Западе, и на Востоке. В одной и той же стране в одно и то же время обычно сосуществовали разные формы эксплуатации рабов. Как на первом, так и на втором этапах развития Р. с. основные базисные признаки рабства одни и те же, различны лишь их внешние формы [7]. 4. Что общего и в чём специфика социального и политического устройства древних Афин и Спарты? Между древнейшими государственными образованиями есть много общего. Как Спарта, так и Афины представляли собой города, обладающие собственной системой управления. Они вступали в союзы со своими соседями, участвовали в военных походах. В них сформировались собственные принципы существования, которые разделялись населением. Как Спарта, так и Афины вошли в состав Римской империи в 146 году до Новой эры, однако сохранили право на самоуправление. Тем не менее, внутренний уклад данных государственных образований был абсолютно разным. Афины – это образец демократии, где все решения проходили одобрение народного собрания. В Спарте власть принадлежала двум царям, которые действовали единолично. В Афинах люди обладали личной свободой: как демос, так и аристократы. Рабов было мало, и в основном они происходили из числа народов, потерпевших поражение в войнах. В Спарте все люди делились на рабов (илотов) и воинов, обладавших свободой [4]. Афины подарили миру такие достижения, как Олимпийские игры, философия, риторика, поэзия. В Спарте происходил искусственный отказ от данных «излишеств», состязания на потеху публики были запрещены. Формально не существовало частной собственности, всё принадлежало общине. Стоит заметить, что общеизвестный принцип сбрасывания слабых младенцев со скалы существовал не только в Спарте, но и в Афинах. Различие между Афинами от Спартой заключается в следующем: 1. Общественный строй. В Спарте всё население делилось на 2 неравные категории – илотов (рабов) и дорийцев (свободных граждан). В Афинах были аристократы и демос (свободные люди), а также рабы, коих было немного. 2. Форма правления. В Афинах была древняя демократия, в то время как в Спарте – классическая аристократия. 3. Экономика. В Афинах были развиты такие формы хозяйства, как садоводство и животноводство, земледелие, торговля, ремесленность. 4. Культурное развитие. В Афинах поощрялось любое проявление свободы личности: философия, поэзия, риторика. В Спарте диктовался полный отказ от всего «лишнего», роскошью считалось всё, что выходит за рамки естественных потребностей [9]. Таблица – Сравнительные характеристики Афины Население Спарта Граждане Спартанцы Метеки Илоты Рабы Экономика Товарное производство Натуральное хозяйство Международные торговые Замкнутая связи Управление система экономики Демократия: Олигархия: Все граждане полиса имеют Община равных право выступать в народном Решение принимает совет собрании и избираться. старейшин Голосование криком Все решения публично Закрытие страны обсуждаются Все должности сменяемы и оплачиваемы 5. В чём причина установления гегемонии Македонии в Древней Греции? Филипп II закрепил политику своих предшественников по укреплению Македонии и централизации ее государственного управления. Именно Филиппу II античная история приписывает проведение целой серии различных реформ, после которых Македония превращается в одно из сильнейших государств не только греческого мира, но и становится соперницей мировой Персидской державы [2]. Он провел важные экономические преобразования: начал строительство городов, которые в дальнейшем становились стратегически важными военными центрами, и переселение в них жителей племенных посёлков. увеличил добычу железной руды и перевооружил армию. запустил разработку рудных месторождений – добычу железа для вооружения армии, начал чеканить свою монету. добился процветания кораблестроения, увеличив производство корабельного леса, дегтя и смолы. Военная реформа Филиппа должна была направлена на объединение греческой и македонской военной организации. Вместо нестройного и слабо обученного греческого ополчения гоплитов, собираемого от случая к случаю, или капризных наемников Филипп II комплектовал свою армию из свободных македонских земледельцев, набираемых по территориальным округам на несколько лет, в течение которых они проходили специальный курс обучения[2]. Филипп усилил значение конницы, которая из сугубо вспомогательных отрядов в греческих армиях превратилась в особый род войск, способный не только взаимодействовать с фалангой, но и решать самостоятельные задачи. В составе македонской армии находились комплексы метательных орудий (катапульт, баллист и др.), тараны и осадные машины, с помощью которых можно было брать штурмом сильно укрепленные города. В результате проведенных реформ Македония в середине IV в. до н. э. стала сильнейшим государством и начала активное вмешательство во взаимоотношения греческих полисов, преследуя при этом свои цели. 6. Что такое эллинизм и какое значение в развитии Древнего мира он сыграл? Эллинизм начался с походов Александра Македонского на Восток в 334 г. до н. э. и закончился завоеванием последнего эллинистического государства, Египетского царства, римлянами в 30 г. до н. э. Он стал насильственным объединением древнегреческого и древневосточного мира, ранее развивавшихся раздельно, в единую систему государств. Данное общество представляло собой объединение элементов древнегреческой и древневосточной цивилизации, давший новую экономическую структуру, государственное устройство и культуру, новую систему международных отношений. Эллинизмом называют объединение и взаимодействие греческих и восточных элементов практически во всех областях жизни - экономики, классово-социальных отношений, политических учреждений, культуры и религии. В некоторых государствах преобладали греческие начала, например, Пергам, Македония, Великая Греция, в других — восточные - Бактрия, Иран, Средняя Азия, их соотношение было практически равномерным [6]. В целом эллинизм стал более высоким этапом исторического развития народов классической Греции и Древнего Востока, сделавших шаг вперед в экономической государственного жизни, усложнении строительства, социально-классовой культуры и религии. структуры, Основой прогрессивных изменений в эпоху эллинизма было взаимообогащение древнегреческой и древневосточной цивилизаций. Поощрение торговых операций, активное градостроительство, сложность в классовых и социальных отношениях. На смену традиционным типам суверенного греческого полиса, с одной стороны, и древневосточной деспотии — с другой, пришла форма эллинистической монархии, сочетающей в разных вариациях элементы как полисной государственности, порядков. Плодотворным так и было древневосточных взаимодействие и монархических взаимообогащение греческих и восточных начал в области культуры и религии. В эпоху эллинизма оно проявилось в бурном развитии точных наук (астрономии, математики, физики), биологии, географии, в создании сложных философских систем, массовой скульптуры, расцвете градостроительства, архитектуры, литературы, поэзии [6]. 7. В чём причина поражения греческих полисов в борьбе с Римом? К III в. до н.э. Греция представляла из себя разрозненные земли, объединённые лишь общей историей и наследием эллинской цивилизации. Увеличивалось социальное расслоение, назревали народные восстания и конфликты между городами - полисами. В Античности берега современных Черногории и Албании являлись пристанищем иллирийских пиратов, совершавших налеты на торговые корабли в Адриатическом и Ионическом морях. Римские дипломаты, прибывшие к местному царю Аргону добиваться защиты купцов, оказались унижены, а на обратном пути, подверглись нападению. В 229 году до н.э. смывать оскорбление отправился римский флот, который к 219 году до н.э. сумел зачистить всё Иллирийское побережье. Однако данное действие Рима в Элладу стало поводом к вступлению в конфликт Македонии [8]. С 214 по 168 года до н.э. между двумя державами вспыхнули три масштабные войны. Все они стали неудачными для греков. Македония, будучи крупной империей и гегемоном в Греции, вызывала страх у Этолийского и Ахейского союзов, а также страдала от сепаратистских настроений. Всё это выгодно использовала римская дипломатия. Заключив ряд антимакедонских союзов с сепаратистами, ахейцами и этолийцами, Рим получил численное преимущество и, в конце концов, полностью уничтожил Македонию, как независимую страну. В 192 году до н.э., заручившись поддержкой Селевкидского царства, в войну с Римом вступил Этолийский союз. Потерпевшая серию поражений Македония не смогла поддержать этолийцев, но напротив, была вынуждена принять сторону Рима. Кроме того, под знаменами римских легионов выступил Ахейский союз. В 189 году до н.э. альянс римлян, македонцев и ахейцев разгромил этолийское ополчение. Пелопоннес подвергся тотальному разорению, а земли этолийцев оказались поделены между победителями. В 147 году до н.э. в землях пока еще независимого Ахейского союза разгорелась революция. Народные массы восстали против правящей олигархии и требовали немедленного изгнания римлян из Эллады. Попытки римской дипломатии уладить конфликт с новой властью оказались безрезультатными. Взявшие главенство демократы освободили рабов, отменили все долги, а также провозгласили передел земель и имущества. К сожалению, силы Рима и Ахейского союза оказались несопоставимы. В 146 году до н.э. вдвое превосходящая по численности римская армия уничтожила ахейское войско, а после сравняла с землей столицу альянса Коринф [8]. В конечном итоге римская дипломатия удачно воплотила в жизнь принцип «разделяй и властвуй». Подкупая греческих олигархов, Сенат провоцировал междоусобные войны, что позволяло легионам вмешиваться в дела Эллады принимая ту или иную сторону. Задача 1. Прочитайте отрывок из произведения Аристотеля "Политика. Афинская полития" о законодательстве Солона: «Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен, — Не сократил его прав, не дал и лишних зато. Также подумал о тех я, кто силу имел и богатством Славился, — чтоб никаких им не чинилось обид. Встал я, могучим щитом своим тех и других прикрывая, И никому побеждать не дал неправо других». Действительно ли Солон заложил основы демократии в Афинах? Солон, выдающийся политический деятель, мыслитель и поэт, хорошо понимал сложность создавшейся социально-политической ситуации. Эвпатрид по происхождению, родственным и дружеским связям, он много занимался торговыми операциями и хорошо знал нужды торгово-ремесленных слоев Афин. Он провел ряд очень важных реформ: крестьяне перестали зависеть от высшего сословия, так как он уничтожил все долговые обязательства крестьян и приказал убрать долговые камни с их участков. освободил всех, кто находился в долговом рабстве, с тех пор было запрещено брать кого-то в рабство за долг; ввел систему народного собрания, на заседаниях которого стали приниматься законы и решаться государственные дела. В собрании принимал участие каждый афинянин. создал народный суд, определяющим условием которого было то, что афиняне всех разрядов были равны перед законом[2]. Таким образом, все реформы Солона были очень важны, ведь заложили основы демократического строя в Афинах. Задача 2. Прочитайте отрывок: «Раскопки начались в апреле 1870 г…. В самой высокой части города стоял храм Афины, вокруг него Посейдон и Аполлон построили стену Пергама – так говорил Гомер. Следовательно, храм нужно было искать н середине холма; там же должна была находиться возведенная богами стена. Разрыв вершину холма, … обнаружил стену. Здесь он нашел оружие и домашнюю утварь, украшения и вазы – неоспоримое свидетельство того, что на этом месте был богатый город. Но он нашел и коечто другое, и тогда впервые имя … прогремело по всему свету: под развалинами Нового Илиона он обнаружил другие развалины, под этими – еще одни: холм походил на какую-то чудовищную луковицу, с которой надо было снимать слой за слоем. Как можно было предположить, каждый из слоев относился к определенной эпохе. Жили и умирали целые народы, расцветали и гибли города, неистовствовал меч и бушевал огонь, одна цивилизация сменяла другую – и каждый раз на месте города мертвых вырастал город живых». Карам К. Боги, гробницы, ученые. – М., 1964. О каких раскопках и каких цивилизациях идет речь в отрывке? Кто руководил раскопками? В данном отрывке говорится о раскопках Древней Трои, проводимые под руководством археолога-самоучки Генриха Шлимана. Генрих Шлиман считал, что «Илиада» Гомера скрывает в себе таинственный ребус, который нужно распознать и расшифровать, чтобы найти путь к настоящей Трое, поэтому решил предпринять раскопки. Географические описания, данные в Илиаде, заставляли подозревать, что руины Трои могут быть сокрыты под холмом Гиссарлык на северо-западе современной Турции. В апреле 1870 года он, получив разрешение османских властей, начал раскопки под холмом Гиссарлык. За сравнительно небольшой период он и его помощники нашли не менее семи исчезнувших городов, а позднее еще два - девять [2]. Было ясно, что нижний слой относится к древнейшим временам, так как было понятно, что тем, кто жил тогда было еще неизвестно употребление металлов, а верхний слой, очевидно, самый молодой; здесь и должны были сохраниться остатки того Нового Илиона, в котором Ксеркс и Александр совершали свои жертвоприношения. Часть 2. 1. В каких условиях и окружении формировалась древнеримская цивилизация. В чём специфика её формирования? Древнеримская цивилизация образовалась в центре Средиземного моря на Апеннинском полуострове. Ее созданию способствовали благоприятные географические и климатические условия. На территории Апеннинского полуострова, ставшего сердцем Древнеримской цивилизации, проживало население (как местное, так и пришлое), сильно различавшееся в языковом, этническом и культурном отношении. Древнейшим населением полуострова были средиземноморские народы: лигуры в Италии, сиканы на острове Сицилия, корсы на острове Корсика, сарды на острове Сардиния. В конце II начале I тыс. до н. э. в районе Средиземноморского бассейна произошли массовые передвижения племен. Из Иллирии, бассейна Дуная и западных районов Малой Азии на полуостров волнами переселялись различные племена, среди которых самыми многочисленными были индоевропейцы италики. Древнейшее население полуострова было частично оттеснено в альпийские горные долины, частично истреблено или ассимилировано пришельцами. В I тыс. до н. э. основную массу жителей полуострова составляли племена италиков, из которых выделялись латины, давшие название занимаемой ими области Лаций, оски, умбры и сабейские племена, среди которых наиболее многочисленные самниты. Вокруг Лация проживало множество небольших племен, в том числе и сабиняне. В результате смешения латинских и сабинских племен появились римляне. Области к северо-западу от реки Тибр, в устье которой был основан город Рим, населяли этруски. Римляне называли их туски, греки тиррены, а сами они себя называли расенами. На полуостров этруски пришли с Востока, вероятно, из западных областей Малой Азии. Они имели письменность, алфавит которой составлен на основе финикийского. Сохранившиеся надписи (9 тыс.) пока не позволяют понять язык этрусков. Этруски считались отличными металлургами, строителями, опытными мореходами. Господствуя на море, они занимались морским разбоем. В III в. до н. э. римляне покорили этрусков и впоследствии романизировали их. У этрусков были заимствованы многие их достижения в строительном деле, художественной культуре и идеологии. Римляне никогда не отрицали, что письменностью, культурой, многими религиозными обрядами и институтами они обязаны этрускам. К этрускам посылали учиться юношей из знатных семей. Через Этрурию в Рим проникали греческие мифы. В ходе длительного этнокультурного смешения к I в. до н. э. на Апеннинском полуострове сложилась единая италийская народность с единым латинским языком[5]. Часть населения Апеннинского полуострова составляли греческие колонии. Уже в VIII-VI до н. э. греки населяли берега Южной и Средней Италии, а также остров Сицилию. На базе греческих колоний создавались крупные торговые центры. Греческие колонисты перенесли на полуостров культуру оливководства и виноградарства, технику керамического и металлургического производства. Греческое ремесло, техника сельского хозяйства, военное дело, научные знания, искусство и религиозные представления оказали сильное воздействие на становление Древнеримской цивилизации. Население Апеннинского полуострова испытывало влияние и карфагенян, колонии которых находились на западе Сицилии и на Сардинии. В своем развитии цивилизация проходит через три этапа: эпохи Царей (VIIIVI вв. до н.э.), Республики (VI-I вв. до н.э.), Империи (I в. до н.э. - V в. н.э.). Эпоха Империи в свою очередь подразделяется на Раннеимперский период (эпоха принципата): 31 г. до н.э. - 284 г. н.э., и Позднеимперский период (эпоха домината): 284 - 476 гг. Древнеримская цивилизация формировалась под воздействием нескольких факторов: наличие общеиталийского культурного фонда, в частности, племенных преданий, традиций в керамике и ювелирном искусстве; присутствие греческого влияния, в том числе через колонистов; выделение значительной роли этрусского влияния[5]. Благоприятные природные условия и влияние более развитых цивилизаций способствовали быстрому становлению и развитию Древнеримской цивилизации. 2. Какие этапы развития прошла древнеримская цивилизация и как менялись её экономика, социальное и государственное устройство? Выделяют три основных периода в истории древнеримской цивилизации: 1. Период Царства (754/753 — 510/509 до н. э.). 2. Период Республики (510/509 — 30/27 год до н.э.). 3. Период Империи (753 г. до н.э. – 510 г. до н.э.). 1. Период Царства. Достоверные источники о ранней истории Рима чрезвычайно скудны. Римляне создали легенду, согласно которой основателем Рима был царь Ромул, и даже точно высчитали дату этого события – 753 год до н. э. В это время было широко развито ремесло и оживленно велась торговля. Добыча железной руды, меди, бронзы, наличие глины, строительного камня, корабельного леса (холмы и горы страны были покрыты хвойными и дубовыми лесами) повсеместно способствовали развитию различных ремесел — от оружейного дела до изготовления предметов обихода. Хорошо была налажена внешняя торговля. Большим спросом далеко за пределами страны пользовались высокохудожественные и технически совершенные изделия итальянских мастеров из разных городов. Римом правил царь вместе с народным собранием и советом старейшин (сенатом) из ста человек[4]. Роль народного собрания, состоящего из мужчин-воинов, была существенной. Народное собрание принимало или отвергало законы, избирало всех высших должностных лиц. Народное собрание объявляло войну и, как высшая судебная инстанция, выносило окончательное решение, когда дело шло о смертном приговоре римскому гражданину. Сенат ведал важнейшими делами римского народа. Сенаторы следили за соблюдением обычаев и были советниками царя. Власть царя не переходила по наследству. Он избирался народным собранием. Римские цари совмещали функции военноначальника, судьи и верховного жреца. В Риме сохранялись ещё родовые отношения. Всё население состояло из 300 родов. Каждые 10 родов объединялись в курию, каждые 10 курий - в трибу. Всего было 3 трибы. Каждая триба, видимо, представляла собой отдельное племя. Некоторые учёные считают, что одна из триб являлась объединением латинских родов, другая – сабинских, третья – этрусских. 300 родов составляли римский народ. В каждом роде все члены сообща владели землёй, имели общие религиозные праздники, общее родовое имя. Во главе рода стоял старейшина. Он избирался всеми членами рода. Постепенно вошло в обычай выбирать старейшин из одной и той же семьи рода. Так в Риме начала складываться родовая аристократия. Исконное население, жившее родами, называлось патрициями[4]. 2. Период Республики (510 — 30 гг. до н.э.). Рим в V в. до н.э. превратился в аристократическую республику с господствующим классом из «патрициев», властвующим над толпой «плебеев». В Риме функционировало два органа власти – сенат (с аристократией) и народное собрание. Расширение Римского владычества началось в 5 веке до н.э., он быстро подчинил себе весь Апеннинский полуостров, а в III—II вв. до н.э. в ходе 3 Пунических войн с 264 г. по 146 г. до н.э. (римляне называли финикийцев пунийцами) завоевал Карфаген и Север Африки (один из крупнейших городов финикийцев), практически весь Пиренейский полуостров, после падения империи Александра Македонского - всю Грецию, Восточное Средиземноморье. С этого времени начинается рост могущества государства. Основной ударной силой римской армии были легионы, которые состояли из пехоты и конницы, в результате битв захватывали огромное количество рабов. Пунические войны имели огромные последствия для экономики страны, обострили внутриполитические процессы. Огромный рынок рабов способствовал развитию крупного земледелия, которое находилось в руках патрициев, и разорению мелких земледельцев, вернувшихся с войны, к тому же они лишились политического влияния и права голоса в народном собрании, поэтому история Рима 2 и 1 вв. до н.э. – гражданские войны, восстания (восстание Спартака в 73 г. до н.э., 6 тыс. захваченных были распяты вдоль Аппиевой дороги). Для усмирения плебса и управления страной аристократия создала постоянную армию, основу которой составляли наемники. Основным занятием римлян оставалось земледелие, ремесла, торговля и строительство, в первую очередь, дорог и мостов, что способствовало быстрой латинизации захваченных территорий. Ведущую и объединяющую роль в римской культуре периода Республики играла архитектура. Наиболее интенсивное строительство велось в то время в столице. Центром города стал Форум Романум — главная площадь, на которой размещались сенат, суд, архив, тюрьма, храмы, статуи, триумфальные колонны, арки, базилики базилика (от греч. - царский дом) – прямоугольное вытянутого здания с несколькими нефами для общественных торговли и судебных процессов, возник в Греции в III в. до н.э.) [3]. 3. Период Империи (30 г. до н.э. — 476 г. н.э.). В 44 г. до н.э. в Риме установилась централизованная власть: Гай Юлий Цезарь был объявлен пожизненным диктатором. В такой ситуации народное собрание и сенат превратились в формальные органы. Нобилитет, недовольный создавшимся положением, организовал заговор. После убийства Цезаря Рим еще 13 лет шли гражданские войны за обладание властью. В 30 г. до н.э. племянник Цезаря Октавиан, расправившись в Египте со своими самыми серьезными противниками Антонием и Клеопатрой, вернулся в Рим, где получил от сената и магистратов почетное имя Август Цезарь (лат. — «Возвеличенный богами»). Так началась история императорского Рима. В течение последующих двух столетий Рим расширял свои границы, закончился этот процесс на императоре Андриане, который построил стену на границе государства от набегов северных варваров. В 164 г. н.э. в Римской империи начинается чума, которая очень ослабила государство, через границы начинают проникать варвары, постепенно разрушающие империю. В III веке государство потряс мощный политический кризис: варварские нашествия последовали со всех сторон. Примирение было достигнуто за счет признания варваров, принятие их в армию и допущение к расселению на окраинах империи, однако единство римского мира стало разваливаться, провинции стали проявлять самостоятельность и выходить из-под власти центра. В течение всего III века Риму пришлось выдерживать нападения варваров: франков, вестготов, вандалов, остготов и др. После непродолжительного подъема страны при Константине в 395 г. н.э. под ударами варваров Римская империя распалась на Восточную (Византия) и Западную. Культура Древнего Рима оставила миру громадное наследие: настоящую культурную среду, удобные для жизни города с мощеными дорогами, мостами, акведуками, множество замечательных памятников, литературных произведений, научных достижений[3]. 3. Как проходило формирование классового устройства древнего Рима? В чем состояли особенности классовой борьбы в древнеримской цивилизации. Древнейшее поселение Рима жило родами, которыми управляли старейшины. Род первоначально представлял собой сплоченный коллектив, связанный общим происхождением, общей собственностью на землю, а также почитанием предков. Со временем на территории, принадлежащей родам, появились люди, не входящие ни в один из них. Это были освобожденные рабы или их потомки, чужеземцы, ремесленники и торговцы, люди, изгнанные за нарушение родовых обычаев, насильственно переселенные из покоренных городов. Этих пришельцев в Риме называли плебеями. Исконное же население, жившее родами, называлось патрициями[5]. Возвращаясь к вопросу о происхождении римских сословий, можно взять за основу его «комплексную теорию»: - патриции действительно были коренным гражданством. Они представляли собой полноправный «римский народ»; - в непосредственной связи с ними были клиенты, которые получали от них землю, скот, пользовались их защитой на суде и пр. За это они должны были служить в военных отрядах своих покровителей, оказывать им помощь деньгами, выполнять различные работы; - плебеи стояли вне родовой организации патрициев, т.е. не принадлежали к «римскому народу», не имели доступа к общинной земле и были лишены политических прав. Патриции превратились в замкнутую группу знати, противостоящую широкой массе плебеев. Вся история Римской республики — это история классовой борьбы, начиная с борьбы между патрициями и плебеями за право занимать государственные должности и распоряжаться государственными землями. Распад родоплеменного общества привел к появлению антагонистических классов и началу гражданской войны между плебеями и патрициями, затянувшейся на 200 лет. В конце концов, благородные роды слились с новым классом крупных землевладельцев, рабовладельцев и ростовщиков, которые постепенно экспроприировали земли свободного римского крестьянства, обнищавшего из-за службы в армии. Бесплатный труд крупных масс рабов породил огромные имения (латифундии) и привел, в конечном счете, к обезлюдению Италии, гибели республики, императорской власти, краху Империи и средневековому варварству [4]. 4. Назовите основные положения реформы Сервия Туллия. Как она повлияла на развитие Древнего Рима? Противостояние в обществе привело к обострению борьбы между плебеями и патрициями. Итогом длительной борьбы плебеев стала реформа, которая приписывается предпоследнему римскому царю Сервию Туллию. Он ввёл новое устройство римской общины на основе территориальноимущественного принципа. Теперь римская городская территория делилась на 4 трибы, которые не имели ничего общего со старыми родовыми трибами, но были лишь территориальными округами. К ним приписывалось всё население, как патрицианское, так и плебейское, владевшее в данном округе землёй. Кроме того, всё мужское население Рима было разделено на 5 классов в зависимости от имеющегося имущества. Беднейшие слои населения, неимущие, не входили не в один из классов и получили название пролетариев. Реформа имела большое военное значение. Народное ополчение, то есть римская армия, строилась теперь в зависимости от нового деления на имущественные классы. Каждый класс выставлял определённое количество сотен (центурий) пехотинцев и всадников. Рим, разделённый внутри на патрициев и плебеев, не имевшей внутренней сплочённости, мог легко стать жертвой своих воинственных соседей. Реформа укрепила римское войско[9]. Плебеи были фактически включены в состав единой с патрициями гражданской общины. Центурия становится не только военной, но и политической единицей. Народные собрания с голосованием, проводимым по центуриям, вовлекли в политическую жизнь массу плебеев. Разделение римской общины на имущественные классы означало конец родового стоя и начало классового государства. В конце республиканского периода рабовладельческий способ производства стал господствующим, произошли существенные сдвиги в социальной структуре населения Римского государства: крестьянство, не выдержавшее конкуренции с латифундиями, пополняло ряды пролетариев; быстро росло количество рабов. Социально-экономическое развитие обострило классовую борьбу и привело к демократическим движениям братьев Гракхов, восстаниям рабов (под руководством Эвна, Сальвия, Спартака) и глубокому кризису позднереспубликанского строя. Гражданские и союзнические войны (1 в. до н.э.), военные диктатуры от Суллы до Цезаря в полной мере выявили неспособность республиканских методов управления римской державой. Республика сменилась авторитарной формой государственного устройства. 5. Назовите истоки возникновения христианства и причины его победы в Римском обществе. Христианство возникает на территории Римской империи в начале новой эры, которая и отсчитывается от предполагаемой даты рождения Христа. Предпосылками его возникновения помимо субъективных был системный кризис позднеантичной культуры и упадок государственной римской религии, когда духовный вакуум заполнялся либо экзотическими политеистическими культами других народов, вошедших в состав империи, либо философскими системами, особенно платоновско–неоплатонического типа, обретавшими фактически статус религии. Заметная часть населения перешла к вольнодумству и чисто внешней религиозности. Помимо чисто теологического объяснения (христианство как результат откровения Бога, явленного в Богочеловеке Иисусе Христе), в числе предпосылок появления христианства указывались: – нарастание кризисных явлений в Римской империи, включая усиливающееся расслоение общества и нарастание социального и иных видов отчуждения; – дальнейшее развитие иудейской религии, обусловленное внутренними закономерностями; – личностный фактор в виде деятельности Иисуса[5]. Первые века христианства на территории Римской империи были ознаменованы гонениями, так как оно считалось подозрительной религией, а её приверженцы – неблагонадёжными подданными. Так, в частности, известны гонения христиан при императорах Нероне, Домициане, Диоклетиане, Деции, Валериане. Это было связано с монотеистическим характером христианства и стремлением не афишировать богослужебные действия, чтобы не профанировать их перед непосвящёнными, равным образом, как и со стремлением сторониться некоторых проявлений общественной жизни того времени, избегать того, что напрямую связано с языческими культами. На христиан закономерно перенеслось и недоверие государственной власти к евреям–монотеистам. Все это давало повод к клеветническим измышлениям, которые и становились предлогами для притеснений. Постепенно ситуация меняется, отношение власти к христианам становится более благожелательным, пока наконец Константин I Миланским эдиктом (указом) не легализует христианство в качестве равноправной религии. Впоследствии церковь провозгласила императора святым. Этот акт, по мнению большинства историков, появился в 313 г. После провозглашения Медиоланского эдикта христианская церковь стала поддерживать своим авторитетом императорскую власть, а новая религия из некогда подпольной, а затем равноправной с другими начала превращаться в господствующую[4]. 6. Какую роль в жизни Римской империи стал играть варварский фактор? С начала I в. н.э. термином «Варвары» обычно называли германцев и кельтов. Позже этим термином стали называть народы, проживающих вне Римской империи, вторгавшихся в её пределы и основавших на её территориях ряд королевств. Большую роль варвары сыграли во время военного кризиса Рима. Они не столько послужили его причиной, сколько пытались способствовать его преодолению. Правда, как оказалось, безрезультатно, ибо невозможность его преодоления была обусловлена тем простым фактом, что он являлся всего лишь частью более глубокого и обширного общественного кризиса. Именно в тот период императорская армия вступила в полосу «варваризации». Представители варварских племен достигали самых высоких ступеней военной карьеры. Они входили в ближайшее окружение римских императоров. Вследствие военного и общеэкономического кризиса на территории Римской империи в большом количестве появлялись варварские поселения: во Фракии и Иллирии - готские и сарматские; в Галлии и Италии - франкские и аламанские: в Паннонии - вандальские и аланские. Реформы Диоклетиана и Константина ненадолго стабилизировали положение империи. Уже в 364-375 гг. вновь начались волнения в провинциях, в Галии и Испании с новой силой вспыхнуло движение багаудов, называемых властями разбойниками. Подавить это восстание не удалось, не смотря на жестокие карательные экспедиции. Во Фракии восстали поселенцы-вестготы, доведенные до крайности произволом и насилием римских чиновников. К вестготам присоединились колоны, рабы и рабочие с золотых приисков. В 378 г. при городе Адрианополе повстанцы разгромили армию императора Валента. При этом погиб и сам император. Восставшие расправились с крупными землевладельцами и под предводительством готского вождя Фритигена подошли к Константинополю (Византию). Это восстание продолжалось пять лет, в результате часть вождей повстанцев перешли на высокие должности в константинопольской армии, а остальным готам были предоставлены земли во Фракии, Фригии, Лидии. Им также было позволено жить по законам своих народов и под управлением своих вождей[4]. Римская армия, основные военные кадры которой погибли в битве при Адрианополе в 378 г., начиная с конца IV в., состояла преимущественно из варваров, поселенных на границах империи. Командующие варварскими войсками вожди фактически управляли делами государства. Знать Галлии, Британии, Испании искала союза с германскими командирами, власть которых была менее обременительна, чем власть римского бюрократического аппарата. Колоны, рабы, крестьяне, бежали к германцам, спасаясь от гнета господ и императорских чиновников. Таким образом, античное общество было обществом рабовладельческим и в развитии противоречий, присущих рабовладельческому способу производства, коренятся причины гибели античного мира. Противоречия эти привели к революции рабов. Революция рабов способствовала тому, что Рим оказался не в состоянии выдерживать напор варварских племен, которые к середине V в. заняли всю территорию Западной Римской империи. Варвары, вторгавшиеся на римскую территорию, встречали поддержку эксплуатируемых масс. Рабы часто переходили на их сторону, а в 410 г. даже открыли ворота Рима готскому командиру Алариху. Варварские завоевания сыграли большую роль в уничтожении рабовладельческого строя и формировании феодальных отношений на территории Римской империи. «Все варвары объединились против общего врага и с громом опрокинули Рим». Они также наглядно продемонстрировали несостоятельность авторитарного бюрократического аппарата римской власти. Падение Западной Римской империи сопровождалось разрушением производительных сил, упадком культуры, но в рабовладельческом обществе поздней Империи уже были заложены основы нового феодального общества, общества более прогрессивного, чем рабовладельческое[3]. 7. Перечислите характерные черты культуры Древнего Рима. Характерными отличительными особенностями культуры Древнего Рима являлось то, что римляне: создали, отличную от остальных, систему идеалов и ценностей, основу которой составляли патриотизм, честь, достоинство, верность гражданскому долгу, почитание богов, идея об особой богоизбранности римского народа, о Риме как о высшей ценности; возвысили роль и важность закона, безусловность его исполнения. Благодаря развитию правовых отношений, политическая жизнь римлян стала довольно цивилизованной. Особенно популярным был кодекс императора Юстиниана (527–565 гг.); усилили антагонизм между свободнорожденным гражданином и рабом. Римляне по-своему и более четко определяли качества свободного человека. Рим достиг наивысшего уровня развития рабства; сделали одной из главных обязанностей гражданина участие в войнах. Один раз в пять лет в Риме производился специальный опрос граждан – ценз. И первым вопросом было: в каких военных кампаниях гражданин воевал. Ценной считалась жизнь, отданная на благо республики. Благодаря завоевательным войнам Рим превратился из городка в мировую империю. Войны обеспечивали римлянам не только защиту колоний, но и зависимость от Рима территорий, включение их в состав римского государства. В отличие от греческой римская культура является гораздо более рациональной и приземленной, направленной на практическую пользу и целесообразность. Римляне ничего не уважали, считал Т. Моммзен, кроме полезной деятельности и требовали каждый миг отдавать труду. По словам Цицерона «греки изучали геометрию, чтобы познать мир, римляне – чтобы измерять земельные участки»; В области духовной культуры можно отметить особое место так называемого «римского мифа», выступавшего как «Римская идея» - владение и власть над всем миром, «Рим – центр мира», «Рим – вечный город»; В философии и науке для римлян были важны не теоретические изыскания, а обобщение и систематизация знаний, создание многотомных энциклопедий. В скульптуре римляне придавали своим произведениям неповторимые индивидуальные черты. Римские писатели создали новый жанр – жанр романа, римские зодчие – прекрасные памятники архитектуры. Римляне овладели разнообразными приемами строительства. Все это требовало и определенного уровня цивилизованности и, одновременно, выступало средствами развития и цивилизации и культуры[6]. 8. В чём причины распада Римской империи и падения Западной Римской империи? Самыми главными причинами распада Римской империи стали участившиеся гражданские войны и междоусобные конфликты, а также частые вторжения варварских племен, которые приносили большие убытки государству. Из-за чего римская армия значительно ослабела и практически не приносила государству золото и рабов, и не осуществляла защиту ранее завоёванных территорий. Деградировало и само общество. Служба в армии потеряла былую популярность, и государству приходилось прибегать к помощи наемников. Разбогатевшие коренные римляне не стремились к продолжению рода, что вскоре привело к вырождению нации. Ситуацию еще больше усугубляли варвары, расселяющиеся по северо-западной части империи. Римская империя постепенно становилась неоднородным государством. Отсутствовала единая система денежного обращения. Хотя латынь и оставалась государственным языком, но в восточной части все больше говорили на греческом языке. Все эти противоречия привели в конечном итоге к политическому размежеванию на западную и восточную части[4]. Причины падения Западной Римской империи: 1. Распределение Римской империи на две части является первой причиной падения Западной Римской империи. После распределения империя потеряла свое могущество и стала доступной для врагов. 2. Военный конфликт между Восточной и Западной Римской империей также привел к ослаблению последней. 3. Восстание рабов и разорение крестьян усиливали падение империи. Низкий уровень жизни привел к массовым беспорядкам среди местного населения провинций. 4. Частые набеги варваров, которые грабили и разрушали города. 5. Разорение крестьян привело к ослаблению армии Западной Римской империи, что сделали ее доступной для внешних врагов. 6. Междоусобная борьба императоров за власть в Римской империи. Задача 1. Прочитайте отрывок: «Триумф, назначенный сенатом Сципиону после его возвращения в Рим, отличался особой пышностью. Шествие открывали украшенные венками трубачи. За ними двигались повозки с добычей. Затем несли изображения захваченных городов, картины, воспроизводящие эпизоды сражений, золото и серебро в слитках и монете, далее – венки, которыми наградили Сципиона города, союзники и его собственное войск. За ними шли взятые в плен карфагеняне и нумидийцы, среди них и царь Сифакс. И сразу за ним следовала колесница со Сципионом, увенчанным золотой короной. Сзади на облучке примостился раб и, чтобы не сглазить того, кто на время триумфа стал богом, твердил: «Ты – человек! Ты – человек!» Немировский А.И. История Древнего мира. – М.,2000. – 2000. – Т.2. С. 15 – 18. Какому событию был посвящен триумф? Триумф был посвящен победе Сципиона над Ганнибалом, которого вправе был бы назвать своим учителем, ибо обучился у него тому, что именуют военным искусством. В 202 г. до н э., близ города Зама, к югу от Карфагена, произошла последняя битва Ганнибала с римлянами. Армия великого полководца была разбита. Сципион получил почетное прозвище Африканский. Что привело к войне? В 218 г. до н. э. Ганнибал разрушил испанский город Сагунт, который являлся союзником Рима. Римляне в ответ объявили Карфагену войну. Тем временем Ганнибал, выйдя из Испании во главе отборных войск и перейдя с огромными потерями Альпы, оказался там, где его не ждали — в долине реки По. Ганнибал объявил жившим в тех местах галлам, давним врагам Рима, что воюет за свободу Италии. Галлы дали Ганнибалу продовольствия и лошадей, вступали в его войско. Ганнибал в нескольких сражениях разгромил консульские армии. Он двинулся на юг страны, стремясь поднять на борьбу с Римом народы Италии. Какое значение имела победа для Рима? На следующий год Рим и Карфаген заключили мир, по которому Карфаген признавал свое поражение, Он лишился всех владений за пределами Африки, обязался выдать Риму военный флот, боевых слонов и заплатить большую сумму денег. Так закончилась 2-я Пуническая война. Рим стал хозяином в Западном Средиземноморье. Однако угроза со стороны Карфагена продолжала страшить римлян. Задача 2. «Выступление Гая Гракха. Все это создало почву для нового витка гражданских междоусобиц. Во главе сторонников реформ становится Гай, брат Тиберия, отличавшийся ярким ораторским талантом и решительностью. Выдвинув свою кандидатуру в народные трибуны на 123 г., он занял эту должность и был затем переизбран в следующем, 122 г.» Немировский А.И. История Древнего мира. – М.,2000. – 1999. – Ч.2. С. 79 – 80. В чем суть земельного закона братьев Гракхов? По проекту закона, предложенного Тиберием Гракхом, общественные земли, незаконно присвоенные богатыми землевладельцами, возвращались государству. Их раздавали бедным гражданам. Но уже новые владельцы не имели права продавать свой участок, он должен был переходить по наследству от отца к сыну. Содержание пунктов закона: 1. Каждому владельцу государственной земли разрешалось иметь в собственности 500 югеров. Если у него были сыновья, то на каждого полагалось по 250 югеров, однако с тем ограничением, что одна семья не могла иметь более 1 тыс. югеров государственной земли. 2. Излишки государственной земли должны быть возвращены в казну и после разделения этой земли, небольшие участки, раздаются бедным гражданам в наследственную аренду. Эти участки также запрещено продавать. 3. Должна создаваться комиссия из трех лиц, на которую возлагались обязанности по проведению аграрной реформы. Данная комиссия должна была избираться народным собранием на 1 год с правом последующего переизбрания. Почему реформы братьев Гракхов вызывали гражданские междоусобицы? Реформы братьев Гракхов очень хорошо принял народ. Но для землевладельцев эти реформы были неудобны, они решили не допустить принятия этого закона. Очень быстро начали распространять клеветнические слухи о том, что Тиберий переделом земель хочет вызвать междоусобицу в стране и захватить власть в свои руки. Но авторитет Тиберия был непоколебим - народ полностью доверял ему. Однако в проведении закона возникли некоторые трудности. В частности, аграрный закон говорил только о наделении беднейших граждан землей, но не предусматривал выдачи им денежной суммы на обзаведение инвентарем, покупку семян и т. п. Такая выдача была совершенно необходима, так как в обратном случае реформа оказалась бы бессмысленной. Но как раз летом 133 г. в Рим было привезено завещание пергамского царя Аттала III. Согласно конституционной практике, сенат хотел принять наследство царя. Однако Тиберий внес в народное собрание законопроект, по которому сокровища Аттала должны быть употреблены в качестве денежного фонда, который шёл бы на распределение крестьянам, получившим земли. Это было новым вызовом сенату. В этот момент нападки на Тиберия со стороны реакционных кругов достигли высшей точки, его обвиняли в стремлении к царской власти. Список использованных источников 1. Античная цивилизация // Учебные материалы URL: https://studwood.net/1469495/istoriya/antichnaya_tsivilizatsiya_obschaya_harakter istika (дата обращения: 05.04.2022). 2. Дмитриева О. В., Маныкин А. С., Новиков С. В. Всеобщая история. Москва: ООО «Филологическое общество «СЛОВО», 2010. 3. Зарождение права античного мира // Учебные материалы URL: https://bstudy.net/647299/pravo/zarozhdenie_gosudarstva_prava_antichnom_mire (дата обращения: 05.04.2022). 4. История государства и права античного мира // Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/batur/05.php URL: (дата обращения: 05.04.2022). 5. Кузищин В.И. История Древней Греции. - Москва: Высшая школа, 1996. - 148 с. 6. Образование эллинистических государств // История древнего мира URL:http://hcm.ucoz.ru/load/lekcii_po_istorii_drevnej_grecii/razvernutye_lekcii/o brazovanie_ehllinisticheskikh_gosudarstv/6-1-0-33 (дата обращения: 05.04.2022). 7. Рабовладельческое характеристика // общество: Новости основные и признаки, краткая общество URL: https://autogear.ru/article/352994/rabovladelcheskoe-obschestvo-osnovnyiepriznaki-harakteristika/ (дата обращения: 05.04.2022). 8. Рим против Эллады: завоевание Греции // История мира URL: https://warspot.ru/3413-rim-protiv-ellady-zavoevanie-gretsii (дата обращения: 05.04.2022). 9. Сравнительная характеристика общественного строя Афин и Спарты // Учебные материалы URL: https://studwood.net/867447/pravo/sravnitelnaya_harakteristika_obschestvennogo_ stroya_afin_sparty (дата обращения: 05.04.2022).