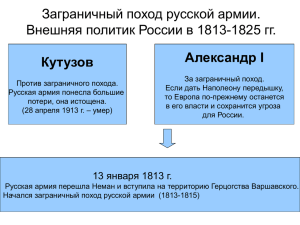

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное Учереждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет Имени Т.Ф. Горбачева» Кафедра истории, философии и социальных наук Зачет по дисциплине «История России» Выполнил ст. Преподаватель: . Кемерово 2023 Содержание Документ: «Об усовершенствовании государственного порядка». 3 Высочайший манифест от 17 октября 1905 г. 1. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 6 2. Наполеоновские войны 1800–1815 гг.: причины и последствия. Венский конгресс 1814–1815 гг. 8 Тесты 14 Литература 16 Документ: «Об усовершенствовании государственного порядка». Высочайший манифест от 17 октября 1905 г. Манифест 1905 г. был издан императором Николаем II 17 октября 1905 г. под давлением нарастающего народного волнения: всеобщей политической забастовки и вооруженных восстаний в Москве и во многих других городах. Этот манифест удовлетворил некоторую часть бастующих, так как это был реальный шаг к переходу к ограниченной конституционной монархии. Манифест стал первым либерально настроенным законодательным актом царской России. Основные положения Манифеста: 1) закрепление свободы совести, слова, собраний и сходов; 2) привлечение к выборам широких слоев населения; 3) обязательный порядок утверждения Государственной Думой всех издаваемых законов. В этих условиях российская буржуазия не только не возглавила революционную борьбу за буржуазно-демократические преобразования, но стремилась не допустить дальнейшего развития революции. Манифест изменил систему государственного управления – появились Советы рабочих депутатов. Они первоначально представляли собой стачечные комитеты, но постепенно превратились в органы политической борьбы. Из крупных земледельцев, чиновников и предпринимателей, поддерживающих идеи манифеста, в конце 1905 г. сформировался Союз 17 октября (партия октябристов). Возглавил его А. Гучков. Октябристы придерживались антиреволюционных взглядов, выступали за конституционную монархию и реализацию всех пунктов подписанного императором документа. Еще одной политической организацией, сформированной из сторонников манифеста, стала Партия конституционных демократов (кадетов), в которую вошли представители либерального дворянства, промышленники, купцы и интеллигенция. Ее представители видели в обещанных реформах отличный шанс для дальнейшего развития страны. Они воодушевились идеей свободы слова и возможностью иметь правительство, в котором будут представители разных слоев населения. Марксисты, в отличие от других партий, с самого начала не поддержали манифест, считая, что он ничего не сделает для облегчения жизни простого народа. Дума, по их мнению, была лишь оболочкой демократии, поскольку без одобрения монарха она не могла принять ни одного закона. После публикации манифеста были проведены кадровые перестановки во власти. Например, ушёл в отставку министр внутренних дел Александр Булыгин, его заменил Пётр Дурново. Манифест предусматривал выборы в Государственную Думу, но закон о выборах появился в печати только 11 декабря. Её полномочия были определены только в следующем 1906 году законами от 20 февраля и 23 апреля. Дума избиралась на 5 лет, император имел право её роспуска. Она становилась нижней палатой парламента, а роль верхней выполнял Государственный совет. Исполнительная власть, а также руководство армией и флотом и право на введение военного положения оставалось у Николая II. Избирательное право было не всеобщим, его не было у женщин, молодежи до 25 лет, военных, полицейских, некоторых чиновников и инородцев, банкротов, больных и преступников. Выборы проводились в четыре ступени, а избиратели делились на четыре курии — землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабочую. Первая Государственная Дума Российской империи была созвана 27 апреля 1906 года. Её председателем стал правовед Сергей Муромцев из партии кадетов (конституционных демократов), которые получили в Думе большинство мест — 176 из 497. Помимо них, в нижней палате парламента были трудовики, эсеры, польские депутаты, меньшевики, прогрессисты, беспартийные, демократы и члены партии мирного обновления. Первая Государственная Дума была распущена. Вторая также была распущена 3 июня 1907 года, и эта дата стала концом Первой русской революции. Значение манифеста в том, что он определил политическую жизнь в Российской империи до 1917 года, а ещё в том, что революционное движение пошло на спад, хотя продолжались рабочие и крестьянские выступления, но интеллигенция и буржуазия интерес к революции потеряли. 1. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). НЭП (Новая Экономическая Политика) проводилась советской властью в период с 1921 по 1928 годы. Это была попытка вывести страну из кризиса и придать толчок в развитии экономики и сельского хозяйства. Но итоги НЭПа оказались ужасными, и в конечном итоге Сталину пришлось в спешном порядке прерывать этот процесс, для создания индустриализации, поскольку политика НЭПа практически полностью убила тяжелую промышленность. Причины введения НЭПа. С началом зимы 1920 года РСФСР погрузилась в страшный кризис. Во многом он был связан с тем, что в 1921-1922 годах в стране случился голод. Главным образом пострадало Поволжье (все мы помним печально известную фразу "Голодающее Поволжье"). К этому добавлялся экономический кризис, а также народные восстания против советского режима. Сколько бы нам не рассказывали учебники, что люди с овациями встречали власть Советов - это было не так. Например, восстания происходили в Сибири, на Дону, на Кубани, а самое крупное - в Тамбове. В историю оно вошло под название Антоновское восстание или «антоновщина». Весной 21 года в восстания было вовлечено около 200 тысяч человек. Если учесть что Красная Армия к этому моменту была крайне слаба, то это была очень серьезная угроза для режима. Затем родился Кронштадтский мятеж. Ценой усилий, но все эти революционные элементы были подавлены, но стало очевидно, что нужно менять подход к управлению строной. И выводы были сделаны правильные. Ленин сформулировал их так: движущая сила социализма - пролиториат, а значит крестьяне. Поэтому Советская власть должна научиться с ними уживаться. необходимо создать в стране единую партийную систему и уничтожить любое инакомыслие. Именно в этом и есть вся суть НЭПа – «Экономическая либерализация при жестком политическом контроле». Идейную концепцию НЭПа впервые дал В.И.Ленин. Случилось это на выступлении на десятом и одиннадцатом съездах ЦК ВКП (б), которые состоялись в 1921 и в 1922 годы, соответственно. Также обоснование Новой Экономической Политики прозвучало на третьем и четвертом конгрессах Коминтерна, которые также прошли в 1921 и 1922 годах. Кроме того большую роль в формулировке задач НЭПа сыграл Николай Иванович Бухарин. Важно помнить, что долгое время Бухарин и Ленин выступали в роли оппозиции друг к другу по вопросам НЭПа. Ленин исходил из того, что настал момент сбавить нажим на крестьян и "замириться" с ними. Но Ленин собирался уживаться с крестьянами не навсегда, а лет на 5 - 10. Поэтому большинство членов партии Большевиков были уверены, что НЭП, как вынужденная мера, вводится всего на одну хлебозаготовительного компанию, как обманка для крестьянства. Но Ленин особо подчеркнул, что курс НЭПа берется на более долгий срок. А дальше Ленин сказал фразу, которая показала, что большевики держат слово - "но мы еще вернемся к террору, в том числе и к террору экономическому." Если вспомнить события 1929 года, то именно это Большевики и устроили. Название этому террору Коллективизация. Новая Экономическая Политика была рассчитана на 5, максимум 10 лет. Денежная реформа Экономический кризис в СССР к началу 1920-х годов привёл к обесцениванию валюты. Население стремилось копить не деньги, а материальные ценности. К тому же в обороте на рынке использовали сразу несколько валют. Наряду с советскими купюрами употребляли царские деньги и билеты Временного правительства периода Гражданской войны. С 1922 по 1924 год проводится денежная реформа. В оборот вводят новые деньги — червонцы, ценность которых обеспечивается золотым запасом. Постепенно советский червонец заменил старые деньги, обеспечив создание единого экономического пространства и установление твёрдой государственной валюты. Свёртывание НЭПа Идеологическое неприятие рыночных отношений советской властью и объективные проблемы в экономике привели к отмене НЭПа. Несмотря на улучшение положения в стране, экономические кризисы всё ещё возникали. Остаётся спорным вопрос об основных причинах этих кризисов. Одни историки считают, что НЭП на самом деле изжил себя к концу 1920-х годов. Их оппоненты указывают на ошибки большевиков и препятствия, которые власть создавала свободному рынку. Итоги НЭПа Насколько необходимо было свёртывание НЭПа нельзя утверждать однозначно. Однако для своего времени это была очень прогрессивная политика, введение которой позволило сохранить страну, предотвратить ещё большие лишения. НЭП вдохнул жизнь в голодное и потерянное население СССР 1920-х годов, дал людям занятость и ресурсы. Страна наладила внешние экономические и политические связи, получила средства для дальнейшего развития. 2. Наполеоновские войны 1800–1815 гг.: причины и последствия. Венский конгресс 1814–1815 гг. Наполеоновские войны — войны Франции в период консульства (1799— 1804) и империи Наполеона I (1804—14, 1815). Велись в интересах французской буржуазии, стремившейся установить свою военнополитическую и торгово-промышленную гегемонию в Европе, присоединить к Франции новые территории и одержать победу в борьбе с Великобританией за мировое торговое и колониальное первенство. Н. в., не прекращавшиеся вплоть до падения империи Наполеона I, были в целом войнами захватническими. В первое время Н. в. содержали прогрессивные элементы, так как объективно содействовали подрыву основ феодального строя и расчищали путь развитию капиталистических отношений в ряде европейских государств (упразднение десятков мелких феодальных государств в Германии, введение в некоторых завоёванных странах наполеоновского гражданского кодекса, конфискация и распродажа части монастырских земель, ликвидация ряда привилегий дворянства и др.). Однако после того как Наполеон I поработил целый ряд стран, народы которых были обречены на двойной гнёт — иностранных завоевателей и «своих» эксплуататоров, Н. в. стали чисто завоевательными и утратили всякие прогрессивные элементы. К моменту государственного переворота 18 брюмера (9—10 ноября) 1799, в результате которого была установлена военная диктатура Наполеона, Франция находилась в состоянии войны с созданной в 1798—99 2-й коалицией в составе России, Великобритании, Австрии, Турции, Неаполитанского королевства и др. (1-я антифранцузская коалиция образовалась в 1792—1793, в неё входили Австрия, Пруссия, Великобритания и некоторые др. государства). В мае 1800 Наполеон во главе армии двинулся через Альпы в Италию и разгромил австрийские войска в сражении при Маренго (14 июня 1800). Часть итальянских земель (а впоследствии почти вся Италия) оказалась под властью Франции, 2-я антифранцузская коалиция, из которой вследствие разногласий с союзниками в 1800 вышла Россия, фактически прекратила существование; войну продолжала только Великобритания. После отставки У. Питта Младшего (1801) новое английское правительство вступило в переговоры с Францией, закончившиеся подписанием Амьенского мирного договора 1802. Однако уже в мае 1803 война между Великобританией и Францией возобновилась. В Трафальгарском сражении 1805 английский флот под командованием адмирала Г. Нельсона разгромил и уничтожил объединённый франкоиспанский флот. Это поражение сорвало стратегический замысел Наполеона I организовать высадку в Великобритании французской экспедиционной армии, сосредоточенной в Булонском лагере. В 1805 была создана 3-я антифранцузская коалиция (Великобритания, Австрия, Россия, Швеция). Её силы количественно значительно превосходили силы наполеоновской армии. В кампании 1805 Наполеон I решил компенсировать численное превосходство сил коалиции стремительными действиями французских войск с целью разгромить силы противника по частям и навязать противнику генеральное сражение до подхода его резервов. Вслед за окружением австрийской армии при Ульме Наполеон I нанёс тяжёлое поражение русскоавстрийским войскам 2 декабря 1805 в битве под Аустерлицем. Австрия вынуждена была подписать Пресбургский мирный договор с Францией (26 декабря 1805), по которому она признала все французские захваты в Италии, в Западной и Южной Германии. Австрия потеряла большую часть своих владений. В июне 1806 Наполеон I создал из государств Западной и Южной Германии Рейнский союз, включив его в военный блок с Францией. Создание союза привело к ликвидации в августе 1806 «Священной Римской империи», возглавлявшейся австрийскими Габсбургами. В сентябре 1806 образовалась 4-я антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Швеция, Пруссия). В октябре 1806 в сражениях при Йене и Ауэрштедте прусская армия была полностью разгромлена. Пруссия была оккупирована французскими войсками. В феврале 1807 Наполеон I пытался разбить русские войска в ожесточённом сражении при Прёйсиш-Эйлау, но не добился успеха. Однако при фридланде (июнь 1807) ему удалось одержать победу. По Тильзитскому миру 1807 Россия признавала территориальнополитические изменения, произведённые наполеоновской Францией в Европе, и присоединялась к провозглашенной Наполеоном I в 1806 Континентальной блокаде. Весной 1808 началась французская оккупация Испании. В марте 1808 был занят Мадрид. В ходе австро-французской войны 1809 Наполеон I одержал победу при Ваграме над Австрией, вновь вступившей в союз с Великобританией (5-я антифранцузская коалиция). Австрия превратилась в зависимое от Франции государство. В 1810 в состав французской империи было включено зависимое от Франции Голландское королевство. Победы, одержанные Францией в Н. в. над армиями феодальноабсолютистских государств, объяснялись, прежде всего, тем, что буржуазная Франция, представлявшая более прогрессивный общественный строй, имела передовую военную систему, созданную Великой французской революцией. Выдающийся полководец, Наполеон I довёл до совершенства стратегию и тактику, выработанные в ходе революционных войн. Наполеоновская армия состояла в основном из свободных крестьян, срок военной службы составлял 5 лет. В состав армии входили также войска подчинённых Наполеону I государств и иностранные корпуса, выставлявшиеся союзными странами. Были сформированы крупные соединения — корпуса (в том числе кавалерийские), усилена артиллерия, которой Наполеон придавал большое значение. Роль мощного ударного резерва играла гвардия, комплектовавшаяся из солдат-ветеранов (в 1804 — 10 тыс. чел., в 1812 — 60 тыс. чел.), в которой были представлены все рода войск. Наполеоновская армия, особенно до разгрома её лучших сил в России в 1812, характеризовалась высокой боевой подготовкой и дисциплиной. Отличившимся солдатам присваивались офицерские звания. Наполеона I окружала целая плеяда талантливых маршалов и молодых генералов (Л. Даву, И. Мюрат, А. Массена, М. Ней, Л. Бертье, Ж. Бернадот, Н. Сульт и др.), многие из которых были выходцами из солдат или из низших слоев общества. Однако всё большее превращение французской армии в ходе Н. в. в орудие осуществления захватнических планов Наполеона I, огромные потери (по примерным подсчётам, в 1800—15 на военную службу во Франции было призвано 3153 тыс. чел., из них только в 1804—14 погибло 1750 тыс. чел.) привели к значительному снижению её боевых качеств. В результате непрерывных войн и захватов образовалась огромная наполеоновская империя, дополненная системой прямо или косвенно подвластных Франции государств. Наполеон I подвергал завоёванные страны ограблению. Снабжение армии в походе проводилось главным образом с помощью реквизиций либо прямого грабежа (по принципу «война должна кормить войну»). Большой ущерб странам, находившимся в зависимости от наполеоновской империи, наносили выгодные для Франции таможенные тарифы. Н. в. были постоянным и важным источником дохода для наполеоновского правительства, французской буржуазии, верхушки военщины. Как отмечал В. И. Ленин, войны Великой французской революции начались как национальные. «Эти войны были революционны: защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона». Начало национально-освободительной борьбе угнетённых народов против наполеоновского господства было положено в Испании (Испанская революция 1808—14). В 1809 вспыхнуло восстание против французских оккупантов в Тироле. В некоторых германских государствах возникли отдельные очаги сопротивления наполеоновскому гнёту. Решающий удар наполеоновской империи был нанесён в России. Предпринимая в 1812 поход против России, которому предшествовала широкая стратегическая и дипломатическая подготовка, Наполеон I явно недооценил силы противника. Он рассчитывал разгромить главные силы русской армии в генеральном сражении вблизи от границы, затем быстро занять Москву и продиктовать там свои условия мира. Этот план потерпел неудачу. В результате героической борьбы русского народа и русской армии под командованием фельдмаршала М. И. Кутузова вторгнувшаяся в Россию «великая армия» Наполеона была уничтожена Сокрушительное поражение наполеоновских войск резко изменило соотношение сил в Европе и оказало огромное влияние на весь последующий ход событий. Начался мощный подъём освободительной борьбы европейских народов. В Германии и особенно в Пруссии развернулась освободительная война против господства Наполеона I, которая в значительной мере велась методами повстанческой войны. Под давлением народно-освободительного движения прусское правительство оказалось вынужденным выступить против Франции и заключить в феврале 1813 Калишский союзный договор с Россией, положивший начало 6-й антифранцузской коалиции (Россия, Великобритания, Пруссия, Швеция, с августа 1813 — также Австрия и ряд др. государств). В военных кампаниях после 1812 русская армия являлась ядром коалиционных войск. Обстановка народной войны против наполеоновской Франции в большой степени повышала боеспособность регулярных армий государств, входивших в антинаполеоновскую коалицию. В результате Лейпцигского сражения 1813 от господства Наполеона была освобождена вся территория Германии. Несмотря на ряд частных побед, одержанных в начале 1814 французской армией над войсками союзников, вступивших на территорию Франции, она в конечном итоге была разгромлена; в конце марта 1814 союзные войска вступили в Париж. Наполеон был вынужден отречься от престола (апрель 1814) и отправлен на о. Эльба. В мае был подписан Парижский мирный договор 1814, по которому Франция лишалась всех завоеваний, сделанных в конце 18 — начале 19 вв. Вопрос об этих территориях подлежал решению на международном конгрессе. Снова вернув себе престол в 1815 в период «Ста дней», Наполеон потерпел поражение от английских войск А. Веллингтона и прусских войск Г. Блюхера при Ватерлоо — в последнем сражении Н. в. 6 июля 1815 войска стран — участниц образовавшейся весной 1815 7-й антифранцузской коалиции (Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия и др.) вступили в Париж. 20 ноября был подписан Парижский мирный договор 1815 между участниками коалиции и Францией, в которой вновь была восстановлена власть Бурбонов. Как подчёркивал К. Маркс, «всем войнам за независимость, которые велись против Франции, свойственно сочетание духа возрождения с духом реакционности...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 10, с. 436). Войны, развернувшиеся против наполеоновской Франции, имели противоречивый характер. Борьба народов за независимость, против чужеземного гнёта делала их освободительными; в то же время цели и политика монархических правительств и правящих классов государств, входивших в антифранцузской коалиции, придавали этим войнам реакционные черты. И если в 1813 война против Наполеона I в основном имела освободительный характер, то после того как государства, ведшие «... с Наполеоном отнюдь не освободительную, а империалистскую войну...» (Ленин В. И., Полное собрание соч., 5 изд., т. 35, с. 382), перенесли её в 1814 на территорию Франции, ставя своей целью восстановление феодальных порядков и династии Бурбонов, реакционные черты этой войны резко усилились. После разгрома Наполеона во многих странах Европы установилась феодальная реакция. Однако главным результатом ожесточённых войн была не временная победа реакции, а освобождение стран Европы от господства наполеоновской Франции, что, в конечном счёте, способствовало самостоятельному развитию капитализма в ряде европейских государств. Венский конгресс - международный конгресс, завершивший наполеоновские войны; состоялся в Вене в сентябре 1814 - июне 1815 г. В нем участвовали представители всех европейских государств, кроме Турции. Были восстановлены прежние династии, пересмотрены и зафиксированы границы, заключен ряд договоров, приняты постановления и декларации, вошедшие в Генеральный акт и приложения. Система отношений между ведущими европейскими государствами, выработанная на Венском конгрессе, просуществовала до второй половины XIX в. Уже после окончания конгресса, 26 сентября 1815 г., Россия, Австрия и Пруссия подписали в Париже акт об образовании Священного союза. Венский конгресс 1814—1815 годов, международный конгресс, завершивший войны коалиций европейских держав против наполеоновской Франции; был созван по инициативе держав-победительниц — России, Англии, Австрии и Пруссии, к-рые и осуществляли фактич. руководство им. Проходил в Вене с сентябре 1814 года по июнь 1815 года. В В. к. приняли участие представители всех европ. держав, кроме Турции. Целями В. к. были: восстановление феод, порядков, ликвидированных во время Великой франц. революции и наполеоновских войн; реставрация ряда свергнутых династий; борьба с революционными и нац.-освободит, движением; создание устойчивых гарантий, предупреждающих возобновление во Франции бонапартист, режима и попыток завоевания Европы; удовлетворение тер. притязаний победителей Наполеона путём передела Европы и колоний. По ряду вопросов цели участников В. к. не совпадали. Англия стремилась к торгово-экономич. господству в Европе, к усилению Пруссии в противовес как Франции, так и России, созданию у границ Франции барьера из соседних гос-в и сохранению захвач. ею во время войн франц. и гол. колоний. Австрия делала всё возможное, чтобы не допустить усиления России и Пруссии и обеспечить свою гегемонию в Германии. В основе прусской политики лежало стремление получить Саксонию и стратегически важные земли на Рейне, что не отвечало интересам Австрии и Франции, предпочитавшим видеть Саксонию самостоятельной в качестве буфера у границ Пруссии. Россия намеревалась создать Польское королевство под своей эгидой, что вызывало недовольство Англии, Австрии и Франции и сближало эти державы на позициях противодействия России. Противоречиями между союзниками умело воспользовался глава франц. делегации Талейран, добившийся выдвижения Франции в число руководящих государств. 3 янв. 1815 Англия, Австрия и Франция заключили тайный договор, направленный против Пруссии и России. Этим двум странам ничего не оставалось, как пойти на уступки в польско-саксонском во- просе. При решении итал. вопроса Австрия стремилась установить в Италии своё господство и подавить всякие тенденции к её объединению. Австрию активно поддерживала Англия. Когда работа В. к. близилась к концу, пришло известие о высадке 1 марта 1815 Наполеона во Франции (см. «Сто дней»). Участники конгресса прекратили споры и создали новую коалицию против Наполеона. В. к., завершившийся подписанием 9 июня 1815 заключительного (генерального) акта, перекроил карту Европы, не считаясь с национальными интересами народов Европы. Он предусматривал лишение Франции завоеваний и создание у её границ государствбарьеров. Сильнейший барьер против Франции составили рейнские провинции Пруссии. Швейцария была усилена за счёт расширения границ и включения в её состав стратегически важных горных перевалов. На северо-западе Италии было восстановлено Сардинское королевство, к В. от него роль плацдармов против Франции играли австрийские Ломбардия и Венеция. К России отошло бывшее Великое герцогство Варшавское (получившее назв. Царство Польское), кроме Торна, Познани, Вост. Галиции и Кракова с округом, к-рому был. дан статус «вольного города». Австрия вновь установила своё господство в Сев.-Вост. Италии, получила Вост. Галицию и обеспечила себе преобладающее влияние в только что образованном Германском союзе, созданном прежде всего для того, чтобы отразить возможное нападение Франции. Пруссия приобрела сев. часть Саксонии, Познань, а также обширные тер. на левом берегу Рейна и большую часть Вестфалии — важные в экономич. и стратег, отношении области Германии. В результате приобретений на западе Пруссия стала граничить с Францией и Нидерландским королевством, образованным путём объединения Бельгии и Голландии. Но тер. Пруссии оказалась состоящей из двух разделённых частей. В будущем это давало ей дополнит, аргументы для обоснования своей экспансионистской политики. Пруссия получила также о. Рюген и швед. Померанию (см. Килъские мирные договоры 1814), Норвегия была отдана Швеции. Италия оказалась раздробл. на ряд отдельных гос-в. В. к. узаконил колон, захваты Англии, к-рая закрепила за собой часть колоний Голландии и Франции (о. Мальта, Капская колония на юге Африки, о. Цейлон). В заключит, генеральный акт В. к. в качестве приложений вошли: Декларация о прекращении торговли рабами; Постановление о свободном судоходстве по рекам; Положение относительно дипломатич. агентств (Венский регламент); Акт о конституции Германского союза и др. документы. Система отношений, созданная В. к., была дополнена образованием «Священного союза» (1815), заключённого реакц. пр-вами европ. гос-в для усиления борьбы с революц. и нац.- освободит. движениями. В нояб. 1815 был подписан второй Парижский мир. Энгельс писал, что «после 1815 г. во всех странах антиреволюционная партия держала в своих руках бразды правления. Феодальные аристократы правили во всех кабинетах от Лондона до Неаполя, от Лиссабона до С.-Петербурга» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 2, с. 573—574). Первые чувствит. удары по системе венских договоров 1815 были нанесены революциями во Франции, Испании, Португалии и на юге Италии в нач. 30-х гг. 19 в. К окончательному её крушению привели Крымская война (1853— 1856), воссоединение Италии (1860—61) и объединение Германии (1866 — 71). Тесты 1. В Киевской Руси рядовичем называли: а) рядового дружинника; б) слугу; в) наемного работника по договору; г) пленника, обращенного в рабство; д) управляющего в вотчине феодала. В. 2. Укажите правильную последовательность событий а) XX съезд КПСС; б) смерть И. В. Сталина; в) «ленинградское дело» г) «дело врачей»; д) окончание второй мировой войны. ДГВБА. 3. Укажите правильное соответствие: а) Битва на Чудском озере; б) подавление восстания в Твери; в) Куликовская битва; г) феодальная война XV в.; 1) Иван Калита; 2) Дмитрий Шемяка; 3) Александр Невский; 4) Дмитрий Донской. А-3, Б-1, В-4, Г-2. 4. По настоянию Антанты в ноябре 1918 г. «Верховным правителем России» становится… Колчак. 5. О кризисе католической церкви в период Реформации свидетельствовало: а) массовое истребление коренных жителей Америки испанскими конкистадорами; б) массовая продажа индульгенций; в) завоевание Османской империей Ближнего Востока; г) политика секуляризации церковных земель в передовых странах Европы. Б. Литература 1. Дмитренко В. П. История России с древнейших времен до конца века. М.: «АСТ», 2017. 2. Каргалов В.В., Савельев Ю.С. История России с древнейших времен до 1917 года. – М.: Русское слово, 2014. 3. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. - М.: Тк Велби: Проспект, 2013. 4. Рогожин В.А. Империя Карла Великого. - М.: Инфра-М, 1999. 5. Хрусталёв Д.Г. Русь: от нашествия до ига (30-40-е годы XIII в.). Спб. 2012