«СЕМИРНАЯ

ИСТОРИЯ

Том 2

Средневековые цивилизации

Запада и Востока

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ВСЕМИРНАЯ

ИСТОРИЯ

В шести томах

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

академик А. О. ЧУБАРЬЯ Н (главный редактор)

член-корреспондент РАН В.И. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора)

член-корреспондент РАН П.Ю. УВАРОВ (заместитель главного редактора)

кандидат исторических наук М. А. ЛИПКИН (ответственный секретарь)

член-корреспондент РАН X. А. АМИРХАНОВ

академик Б. В. АНАНЬИЧ

академик А.И. ГРИГОРЬЕВ

академик А. Б. ДАВИДСОН

академик А. П. ДЕРЕВЯНКО

академик СП. КАРПОВ

академик А. А. КОКОШИН

академик В.С. МЯСНИКОВ

член-корреспондент РАН В.В. НАУМКИН

академик А.Д НЕКИПЕЛОВ

доктор исторических наук К. В. НИКИФОРОВ

академик Ю.С. ПИВОВАРОВ

член-корреспондент РАН Е.И. ПИВОВАР

член-корреспондент РАН Л П. РЕПИНА

академик В. А. ТИШКОВ

академик А.В.ТОРКУНОВ

академик И.Х. урилов

МОСКВА НАУКА 2012

ВСЕМИРНАЯ

ИСТОРИЯ

Том 2

Средневековые

цивилизации

Запада и Востока

Ответственный редактор тома

член-корреспондент РАН П.Ю.УВАРОВ

МОСКВА НАУКА 2012

УДК 94(100)«653»

ББК 63.3(0)4

В 84

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

проект 11-01-16139д

Редколлегия:

Е.Е. Бергер (ответственный секретарь),

В.А. Ведюшкин, М.В. Винокурова, И.Г. Коновалова,

АЛ. Майзлиш (бригадир), Е.А. Мельникова,

Г.А. Попова, А.А. Сванидзе, М.А. Юсим

Рецензенты:

доктор исторических наук М.С. Бобкова,

доктор исторических наук Ю.П. Зарецкий

Всемирная история : В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян ; Ин-т всеобщ, истории

РАН. - М. : Наука. - 2011 . - ISBN 978-5-02-036725-8.

Т. 2 : Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред.

П.Ю. Уваров. - 2012. - 894 с. - ISBN 978-5-02-037560-4 (в пер.).

В томе освещаются основные вопросы истории и культуры средневекового мира. В нем рассмат­

риваются миграции племен, исследуются проблемы сосуществования оседлых и кочевых народов, пути

развития мировых религий. Особое внимание уделяется типологии формирования средневековых госу­

дарств, появлению на исторической арене новых мировых держав - империй и национально-террито­

риальных государств, кочевых каганатов и восточных халифатов. Синхронизация социально-экономи­

ческих, политических и культурных процессов, происходящих в различных регионах Азии, Европы и

Африки, позволяет усмотреть в совокупности уникальных цивилизаций определенное единство средне­

вековой Мир-Системы.

Для историков и более широкого круга читателей.

По сети «Академкнига»

ISBN 978-5-02-036725-8

ISBN 978-5-02-037560-4 (т. 2)

© Институт всеобщей истории РАН, 2012

© Коллектив авторов, 2012

© Редакционно-издательское оформление.

Издательство «Наука», 2012

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ СРЕДНИЕ ВЕКА?*

«Средними веками» принято называть период, лежащий между античной

древностью и Новым временем. Понятие «темного века», наступившего в

результате заката величия Рима, и ожидание скорого нового расцвета («Воз­

рождения») было присуще итальянским гуманистам XIV-XV вв., а в 1469 г.

папский библиотекарь использует термин «Средний век» для обозначения

времени, отделявшего высокие образцы античной словесности от «Нового

века», т.е. времени, когда трудами самих гуманистов происходит возрожде­

ние античной образованности. Несмотря на видимую ясность такой перио­

дизации, ее недостатки многочисленны.

Во-первых, хронологическая граница «Среднего века» предопределена к

тому, чтобы быть подвижной. Для следующих поколений «Новым веком»

было уже не время Петрарки, а их собственное. Поэтому граница «Нового

времени» сначала отодвигалась все дальше от античной древности, а затем

помимо « Нового времени» пришлось придумывать еще и время «Новейшее»,

современное (histoire contemporaine, contemporary history, die Zeitgeschichte),

или даже «самоновейший период», «историю настоящего времени» (histoire

des temps presentes). Таким образом, «Средние века» как период утрачивают

свою «серединность».

Во-вторых, в самом термине «Средние века» уже была заключена оценка

этого периода современниками. Средневековье виделось своеобразным «про­

валом» между эпохами - временем дикости, фанатизма, застоя, т.е. периодом,

от которого мы хотим уйти как можно дальше. Античности можно и нужно

подражать, Средневековью - нет. Такой подход укрепился в трудах философов-просветителей XVIII в. и определил восприятие эпохи следующими поко­

лениями, что несколько затрудняло беспристрастное изучение Средневековья.

Даже если и находились люди, бросавшиеся яростно защищать эпоху Средних

веков, как некоторые романтики XIX в. или символисты века XX, они лишь

меняли хулу на хвалу, что также не способствовало научной объективности.

А попытки претворить «миф о Средневековье» в жизнь (как это делали, на­

пример, германские национал-социалисты) оказались и вовсе омерзительны.

В-третьих, термин «Средние века» возник для того, чтобы прилагаться

исключительно к западноевропейской истории. Возможность его переноса

на историю других регионов выглядит проблематичной: между чем и чем

оказывается тогда «Средним» этот период, там, где не было ни своей Антич­

ности, ни Возрождения, как например, в России? Следовательно, этот тер­

* При подготовке издания использованы материалы, любезно предоставленные М.В. Бибико­

вым и А.А. Сванидзе.

5

мин является сугубо западным, а в самом его применении к другим регионам

заложен ярко выраженный европоцентризм, представление о том, что Ев­

ропа представляет собой единственно нормативный вариант человеческо­

го развития, мерило успехов и, главным образом, неудач остальных циви­

лизаций. Когда говорят о «средневековом Китае», «средневековой Индии»

или «средневековой Японии», имеют в виду либо историю этих стран в ту

эпоху, когда в Европе господствовало Средневековье, либо постулируют в

этих обществах наличие черт, свойственных европейскому «нормативному»

Средневековью. Разумеется, такой подход не вызывает энтузиазма у многих

историков неевропейских стран, имеющих особые подходы к периодизации

своей истории, особенно теперь, когда так часто говорят, что центр эконо­

мического, да и интеллектуального развития перемещается в Азиатско-Ти­

хоокеанский регион. Но здесь мы сталкиваемся с еще одним неудобством,

поскольку, в-четвертых, данный термин (впрочем, как и другие элементы

принятой периодизации) обозначают одновременно и определенный тип об­

щества, и хронологический период. Но два этих аспекта совпадают лишь

применительно к крайней западной оконечности Евразии. Во всех осталь­

ных случаях не всегда понятно, о чем именно идет речь.

Не проще ли будет, говоря об определенном типе общества, прилагатель­

ное «средневековое» заменить на «феодальное»? К сожалению, при этом

возникает еще большая путаница. Мы в следующем разделе вернемся к ис­

тории понятия «феодализма», но очевидно, что этот термин обладает теми

же недостатками, что и определение «Средние века» и «средневековый».

Он в еще большей степени имеет ценностную окраску и еще более европоцентричен. Именно на европейском материале историки XIX в. описали

характерные черты феодального строя, или «феодального периода». На се­

годняшний день одни понимают под этим словом особую форму политиче­

ской организации («расщепленный суверенитет»), другие - определенный

социальный строй, третьи (в основном историки, так или иначе связанные с

марксизмом) - особый способ производства, специфический тип отношений

собственности. Мало того, что одному термину придается разный смысл,

по-разному решается вопрос об универсальности феодализма. Одни - и их

на сегодняшний день большинство - считают феодализм сугубо западноев­

ропейским явлением, другие придают ему универсальный характер (в осо­

бенности те, кто опирается на учение о смене общественно-экономических

формаций, постулируя в «феодализме» особую стадию, через которую в сво­

ем развитии проходило большинство народов Старого Света). В последние

два десятилетия усилились сомнения в эвристической ценности понятия

«феодализм» даже для Западной Европы. С другой стороны, сегодня разда­

ются призывы к возобновлению работы над содержательной стороной этого

понятия, пусть даже несущего на себе отпечаток европоцентризма.

Обвинений в европоцентризме не избежать даже в том случае, если бы

мы просто назвали наш том: «V-XV вв. н.э». Ведь в данном случае мы руко­

водствуемся европейской периодизацией, ведущейся от Рождества Христова

и привязанной к событиям Западного мира: от падения Западной Римской

империи до открытия европейцами новых для них земель. Истории Визан­

тии, Китая, Индии и большинства мусульманских стран ведут свой отсчет от

иных отправных точек. Пока же мы, даже с учетом всех высказанных выше

6

соображений, остановились на «Средневековом» названии. Силу традиции

никогда не следует недооценивать.

Но помимо споров о том, как назвать том, гораздо более важен другой

вопрос: а можно ли говорить о некотором единстве этого периода? Когда

историки в нашей стране воспринимали развитие человечества как прямоли­

нейное движение через пять последовательно сменяющих друг друга общест­

венно-экономических формаций, то сценарий всемирной истории V-XV вв.

был вполне ясен - это была история возникновения, развития и кризиса фео­

дальной общественно-экономической формации. И разительное своеобразие

различных цивилизаций, несхожесть их исторических судеб трактовались

как неизбежные локальные вариации инвариантной системы, как колебания

вокруг единой оси исторического развития. При всей несводимости регио­

нальных историй друг к другу, акцент ставился на единстве историческо­

го процесса, причем единство это полагалось самоочевидным, априорным.

А поскольку западный феодализм начали изучать раньше и для него раньше

разработали понятийный аппарат, больше сохранилось источников, то уси­

ленное внимание к истории Западной Европы периода феодализма объяс­

нялось тем, что, разработав определенную методику анализа общества фео­

дального типа, можно будет с успехом ее использовать для анализа истории

других регионов.

По мере того, как эта и другие теории, рассматривающие историю как

закономерное, прогрессивное движение от одного этапа развития к другому,

утрачивали свою убедительность в глазах многих ученых, стало гораздо более

привлекательным рассматривать историю как совокупность различных циви­

лизаций, каждая из которых обладала своей логикой и своим ритмом развития.

Но в таком случае, о каком единстве человеческой истории может идти

речь? Не получится ли так, что единство истории средневековых цивилиза­

ций будет обеспечено лишь тем, что рассказы о них объединены под одной

обложкой? Тогда правильнее было бы строить изложение не по хронологиче­

скому принципу, а по региональному, отдельно описывая историю Японии,

Китая, стран Доколумбовой Америки, Византии и Руси.

На сегодняшний день по такому принципу организовано много солидных

работ. Достаточно назвать восемь томов новой «Кембриджской средневеко­

вой истории» (в которых речь идет лишь о Европе) или семь «средневеко­

вых» томов пятнадцатитомной «Кембриджской истории Китая», в которых

содержится в десятки раз более полная информация, чем та, которую можем

сообщить мы. На русском языке про особенности культуры средневекового

Запада можно прочитать в «Словаре средневековой культуры» под редак­

цией А.Я. Гуревича, с историей этого региона можно ознакомиться по пер­

вому тому университетского учебника по истории Средних веков под ред.

С.П. Карпова, причем каждое из этих изданий, повествуя только о средневе­

ковом Западе, не уступает по размерам нашему тому. За последнее время вы­

шло много отечественных и переводных работ, значительная часть которых

размещена в Интернете. Таким образом, перед заинтересованным читателем

открыты беспрецедентные возможности постижения цивилизационной спе­

цифики или хода исторических событий в каждой из стран.

Мы предпочли пойти по пути синхронизации исторического материала.

Пять разделов дают хронологические срезы истории Старого света. Это соз­

7

дает определенные трудности в раскрытии культурно-исторических особен­

ностей того или иного региона, ведь для истории каждой из стран принята

своя внутренняя периодизация. Но для нас важнее было показать взаимо­

связь и взаимозависимость всех основных участников всемирно-исторического процесса.

Такой подход еще раз продемонстрировал, что речь не идет лишь о ка­

лейдоскопе сменяющих друг друга самобытных цивилизаций. Перенос цен­

тра внимания с отдельных регионов на весь мир в целом принес определен­

ные плоды. Синхронный подход к изменениям, происходящим в мире за этот

период, показывает, что там, где общества жили не в изоляции, а в более или

менее постоянном взаимодействии друг с другом, они образовывали единую

систему, в которой существенные изменения в одной из ее частей так или

иначе сказывались на состоянии других ее сегментов. «Пояс цивилизаций»,

растянувшийся от Западной Европы и Северной Африки до Дальнего Восто­

ка, вполне можно назвать средневековой Мир-Системой, охватывающей уже

к началу данного периода большинство населения Старого Света.

Но вправе ли мы говорить о своеобразном «мировом Средневековье»,

т.е. о таком периоде в развитии если не всех, то многих регионов, который

обладал качественным отличием от предыдущих и последующих эпох? От­

личием, за которым стояла бы реальность, а не только наши соображения

удобства изложения или желания сохранить верность давней историографи­

ческой конвенции? Если это так, то как можно определить хронологические

рамки данного периода?

Существование верхней хронологической границы особых сомнений не

вызывает. Можно говорить вслед за советскими историками о «феодальной

формации», конец которой отмечен был «ранними буржуазными революция­

ми» (после некоторых споров условной границей тогда стали считать Анг­

лийскую революцию середины XVII в.). Можно вслед за известным фран­

цузским историком Ж. Jle Гоффом взять на вооружение термин «долгое

Средневековье», которое длилось до эпохи промышленного переворота XIX

столетия. Некоторые же склонны начинать отсчет нового периода уже с XIII,

а то и с XII в. Но все же господствующий в данный момент взгляд, соглас­

но которому конец эпохи следует относить к рубежу XV-XVI вв., является

чем-то бблыиим, нежели всего лишь данью традиции. Похоже, что в этот

период западноевропейское общество действительно начинает переходить в

новое состояние. И что еще важнее, целый ряд географических открытий вы­

вел степень взаимодействия различных частей Мир-Системы Старого Света

на значительно более высокий уровень, более того, обеспечил быстрое ее

расширение до размеров подлинной всемирности. С этих пор развитие все

большего числа стран начинает определяться воздействием импульсов, иду­

щих из Западной Европы, о чем будет рассказано уже в следующем томе.

Гораздо сложнее обстоит дело с определением хронологической грани­

цы, отделяющей Средневековье от Античности. Многие востоковеды вооб­

ще сомневаются в возможности проведения такого рубежа для их регионов.

А где кончается Античность и начинается Средневековье в истории Визан­

тии? Факт завоевания варварами Западной Римской империи, казалось бы,

относится к числу бесспорных, но выясняется, что он был настолько растя­

нут во времени, что далеко не всегда осознавался современниками, к тому

8

же средневековые хронисты сохраняли уверенность в том, что они по-преж­

нему живут в эпоху Римской империи.

И все же увеличение масштаба исследования дает возможность увидеть

некоторые существенные изменения. Эпоха «Поздней древности» привела

в итоге к возникновению единой цепи империй: Римская империя, Парфян­

ская держава (которую скоро сменит государство Сасанидов), Кушанское

царство, империя Хань. На протяжении всего I тысячелетия до н.э., несмот­

ря на многочисленные войны, население Мир-Системы увеличилось в разы,

стремительно росло число городов, многие из которых приобретали харак­

тер благоустроенных мегаполисов. Произошло первое реальное смыкание

мира, установление в достаточной мере постоянных экономических, поли­

тических и культурных связей между всеми частями ойкумены.

Но с II-III вв. н.э. все эти цивилизации сталкиваются с рядом тягчайших

бедствий. Удивление историков вызывает та синхронность, с которой обру­

шилась империя Хань и затрещала по швам Римская империя, пораженная

«кризисом III века». Последовавшие стадии стабилизации оказались недол­

гими, но стоили таких усилий, что обе империи, во всяком случае большие

их части, подверглись завоеваниям варварских племен в течение двух бли­

жайших веков. Период после Ханьской империи китайские историки позже

назовут «эпохой Лючао» («Шести династий»). Любопытно, что автор одного

из авторитетных китайских исторических трактатов XIV в. отводил ей та­

кую же роль, какую его современник Петрарка приписывал «Темному веку».

В обоих случаях речь шла о неких «серединных веках», отделявших Древ­

ность от времени «возрождения традиций».

Под ударами извне рухнули и Кушанское царство, и сменившая его в Ин­

дии держава Гуптов. Византия и Иран ценой великих усилий выстояли про­

тив нашествий варваров с севера, однако уже в VII в. столкнулись с новым

врагом - арабами. Мусульманское завоевание захлестнуло большую часть

Византийской империи и навсегда поглотило Иран.

Историки спорят о причинах катаклизмов, обрушившихся на империи.

Повинен ли в этом кризис рабовладельческого строя, сменившегося строем

феодальным? Сейчас трудно ответить на этот вопрос однозначно. Господ­

ствующая роль рабовладельческого уклада в производстве не являлась об­

щим правилом для империй «Поздней древности». Пришедшие им на смену

«варварские» общества порой питали такую же склонность к применению

труда рабов. Рабовладение никогда не исчезало ни в одном из регионов сред­

невековой Мир-Системы, а на исходе периода работорговля даже пережива­

ет расцвет.

С большим основанием можно предположить, что содержание империй об­

ходилось обществу слишком дорого, ведь они по определению были нацеле­

ны на безграничное расширение, представляя себя единственно законной, гло­

бальной формой власти, лишь до времени не успевшей подчинить себе весь

мир. Но когда вокруг остается все меньше слабых соседей, а расходы на армию

и бюрократический аппарат, призванные удержать единство территории, ста­

новятся невыносимыми, начинаются трудности. К тому же все чаще на импе­

рии обрушиваются невиданные по масштабам бедствия - страшные эпидемии.

Обратим внимание, что предвестником тягчайшего для Рима «Кризиса III

века» стала «Антонинова чума» - пандемия, унесшая миллионы жизней. Еще

9

страшнее окажется «Юстинианова чума», затопившая Византию в 544 г., как раз в тот сладостный момент, когда ее армии, отбив у варваров Рим, го­

товились вернуть Юстиниану господство над всем Средиземноморьем. Не

менее опустошительные эпидемии бушевали в это же время на другом краю

ойкумены - в Китае, а в V в. смертоносная чума поразила западные районы

Ирана. С болезнями такого масштаба человечество сталкивалось впервые.

Некоторые современные историки, взяв в союзники микробиологов, утвер­

ждают, что пандемии стали следствием демографических успехов предыду­

щего периода, оборотной стороной медали процесса смыкания цивилизаций.

Ряд причин (среди которых и беспрецедентное увеличение плотности насе­

ления) способствовал возникновению новых штаммов болезнетворных бак­

терий, а налаженные торговые связи или переброски войск из одного конца

держав в другой послужили каналами их распространения.

Сильные эпидемии будут время от времени сеять смерть на отдельных

участках средневековой Мир-Системы, но следующая пандемия - знамени­

тая «Черная смерть», превзошедшая даже ужасы «Юстиниановой чумы», возникнет в середине XIV в., как раз по завершении «второго смыкания ци­

вилизаций». В дальнейшем такие пандемии будут периодически опустошать

целые регионы, как например, чума первой половины XVII в., поразившая

Египет, страны Магриба и могущественную Испанскую империю.

Эпидемии можно считать атрибутом Средневековья, тяжкой расплатой за

успехи предыдущих периодов, но в результате организмы выживших в этих

катастрофах обретали способность вырабатывать антитела в крови, причем

этот ценнейший дар передавался по наследству. Поэтому появление евро­

пейцев в Новом Свете, на островах Тихого океана, в Австралии или на Край­

нем Севере везде приводило к тому, что большая часть местного населения

погибала не столько от оружия завоевателей, сколько от завезенных микро­

бов, к которым путешественники были невосприимчивы.

Такие наблюдения интересны, хотя с трудом поддаются верификации.

Но существует фактор, видный «невооруженным глазом» при сопоставле­

нии древней истории со средневековой. Речь идет об изменении роли «Ве­

ликой степи», протянувшейся от Маньчжурии до Приднестровья или даже

до Паннонии (совр. Венгрии). Населявшие ее скотоводы-номады уже не

раз обрушивались на оседлые цивилизации волнами завоеваний. Зачастую

успех завоевателей не просто объяснялся их воинственным нравом и вы­

носливостью, но подкреплялся технологическими инновациями. В начале

II тысячелетия до н.э. боевые колесницы индоариев перевернули социальное

устройство древних цивилизаций. В следующем тысячелетии жители Вели­

кой степи свершили еще один технологический прорыв, освоив верховую

езду, что привело к сотрясению основ государств Ближнего и Дальнего Вос­

тока. Но помимо военных преимуществ, освоение уздечки и седла позволи­

ло посадить на коней практически все взрослое население степняков. Обретя

мобильность, они смогли от оседлого и полукочевого скотоводства перейти

к настоящему кочевничеству и преодолевать со своими стадами огромные

расстояния. В кратчайший срок изменился облик Великой степи: исчезли

многочисленные поселки степняков, хорошо знакомые археологам, изучаю­

щим бронзовый век, жизнь теперь постоянно проходила в передвижениях

от одного пастбища к другому. К концу I тысячелетия до н.э. окончательно

10

оформляется уклад кочевого общества, создавшего настолько хорошо адап­

тированную к окружающим условиям систему (хозяйственную, социальную

и военную), что она оставалась неизменной практически до конца рассмат­

риваемого периода. Это внесло радикальные перемены в отношения «циви­

лизация - варварская периферия», произошедшие в исторически очень ко­

роткие сроки.

Эффективность кочевого хозяйства и проистекавшая из нее способность

выставлять неслыханное число умелых конных воинов были важными аргу­

ментами номадов в диалоге с народами оседлых цивилизаций. Но кочевники

экономически не могли существовать без последних. Набеги, данничество,

обмен (чаще всего неэквивалентный), формирование «своих» зависимых и

полузависимых оседлых поселений (малоизвестные ранее «города кочев­

ников») - вот неполный перечень форм этих взаимоотношений. В кочевом

обществе не выработалась внутренняя необходимость для возникновения

государства, однако чем более богатой и сильной была соседняя оседлая им­

перия, тем раньше номады объединяли свои усилия, что приводило к склады­

ванию мощных племенных союзов - «сложных и суперсложных вождеств»,

по терминологии этнологов. Одни за другими возникают каганаты и ханства,

которые иногда превращаются в «кочевые империи». Их присутствие станет

атрибутом средневековой Мир-Системы, во многом определяя динамику ее

развития. И когда кочевые империи перестанут угрожать оседлой части Ев­

разии, то это уже станет одновременно и причиной, и следствием окончания

средневекового периода.

Увы, отчасти именно кочевники способствовали тому, что Средневековье

во многом выглядит периодом демографической стагнации по сравнению с

Поздней древностью. Номады способствовали убыли оседлого населения и своими постоянными набегами, порой навсегда гасившими древние очаги

цивилизации, и тем, что обращали в «дикое поле» пригодные для земледе­

лия территории, и переносом инфекционных заболеваний, как например, это

произошло при осаде Кафы в 1347 г. Но кочевники, действительно, выступа­

ли и «глобализаторами», иногда вполне осознанно, подобно столь впечатлив­

шему Марко Поло Хубилаю-хану, но чаще даже и не задумываясь о создании

вселенской империи. Тем не менее монгольские завоевания обеспечили уже

упомянутое «второе смыкание цивилизаций». Не следует забывать, что на

какое-то время наши предки, жившие на берегах Оки, Днепра и Волхова,

оказались в одном политическом образовании с обитателями бассейна Янц­

зы и о-ва Хайнань.

Еще важнее, что номады придавали «мировому Средневековью» фактор

системности. Вынужденные соседствовать с кочевыми империями государ­

ства либо находили адекватный ответ на этот вызов, либо погибали. Но иные

страны (назовем их государствами «второго эшелона») или другие регио­

ны, вроде бы географически удаленные от кочевой угрозы, могли рано или

поздно ощущать опосредованное влияние ритмов пульсации Великой степи.

Это происходило тогда, когда государства, сумевшие противостоять номадам

(или основанные в результате завоевания кочевниками), развязывали себе

руки для выяснения отношений с прежде не знавшими сильной угрозы стра­

нами «второго эшелона». И тогда уже эти страны, в свою очередь, проявляли

озабоченность поисками адекватного ответа. Так, укрепление Танской импе­

11

рии произошло в ответ на вызов со стороны Тюркского каганата, но ответом

на вызов Танского Китая в Японии в какой-то мере стал переворот Тайка.

И подобных примеров можно привести много. Там, где прямое или опосредо­

ванное дыхание Великой степи ощущалось минимально, наблюдалось дол­

говременное сосуществование мелких соперничающих между собой поли­

тических образований. «Щитом» для них служили моря, горы, героическое

сопротивление сопредельных народов, бравших на себя основную тяжесть

противостояния завоевателям (раджпуты, прикрывавшие собой Индию, на­

роды Восточной Европы, ставшие буфером между Степью и Западом). Запад

мог себе позволить «роскошь феодализма», поскольку после христианиза­

ции венгров волны кочевых нашествий перестали докатываться до Латин­

ского мира. В эту же эпоху Византия вынуждена была воевать то с арабами,

то с нагрянувшими в Подунавье болгарами, то с тюрками-сельджуками. Ко­

гда сменившая Византию Османская империя, в которой ощущалось насле­

дие кочевой традиции, освободилась от угрозы со стороны Степи, Западная

Европа сразу почувствовала изменение ситуации. Нечто подобное ощутили

и западные соседи Русского государства уже начиная с правления Ивана III

и в особенности после разгрома Иваном IV наследников Орды.

Сферой, где изменения всегда вполне очевидны, является эволюция во­

оружений. В отличие от предшествующего периода Средневековье характе­

ризовалось господством конницы над пехотой. Согласно некоторым теори­

ям, именно изобретение стремени сделало возможным феодализм. Стремя

давало возможность наносить таранный удар пикой, на острие которой сум­

мировалась масса и коня, и всадника, а также наносить рубящие удары тяже­

лым мечом. Есть разные гипотезы возникновения стремени: многие относят

его к числу изобретений всадников Великой степи, а через Аварский каганат

со стременем познакомились воины Западной Европы. Другие указывают на

иные регионы, откуда пошло стремя (Китай, Парфия). Как бы то ни было,

стремя, как некогда колесница, предопределило «аристократический» харак­

тер войны, а следовательно, и определенный тип социального устройства

оседлых обществ. Во все большей степени ударную силу составляли теперь

тяжеловооруженные воины-профессионалы, на содержание которых стали

отводить доходы с определенных территорий. Первыми к такой системе пе­

решли сасанидские правители, затем она получила развитие и в Западной Ев­

ропе, во многом предопределив как успехи войск Карла Великого, так даль­

нейший социальный триумф европейского рыцарства. Но и степные воины

продолжали плодить все новые изобретения: тюркское седло с наклонной

лукой, сабля, конские панцири и, наконец, дальнобойный монгольский лук,

оставивший по себе столь глубокую память, что главным элементом цере­

мониального вооружения русских царей до самого Петра I останется «саа­

дак» - колчан с налучником.

И только освоение огнестрельного оружия, а также формирование в

Европе регулярных пехотных частей (швейцарских пикинеров), в какой-то

мере возрождавших строй римских легионов, создало предпосылки для того,

чтобы пехота начала оспаривать ранее бесспорное превосходство всадника.

Но «пороховые империи» с их новым типом войска ознаменовали собой ко­

нец Средневековья.

12

Конечно же, самым главным отличием Средневековья от античной и

восточной древности явилась роль мировых религий. Каких бы успехов ни

достигли цивилизации Поздней древности, они генетически связаны были

с эпохой «очаговых цивилизаций», со своим «полисным», «номовым» про­

шлым. Они представляли собой разросшуюся до небывалых размеров власть

одного полиса, одного «вана», одного племени, возвысившегося над други­

ми и стремящегося максимально расширить подвластную территорию, но не

имевшего иных ресурсов, кроме военной силы и дорогостоящей бюрокра­

тии для удержания своих подданных в повиновении. Роль «идеологической»

скрепы играл собственный культ победившего народа, культ императора,

синкретически сочетаемый с местными верованиями. Падение державы

обычно означало поражение ее богов, которые в лучшем случае на вторых

ролях включались отныне в пантеон победителей.

Расцвет философской мысли периода «осевого времени» середины I ты­

сячелетия до н.э. чрезвычайно обогатил и местную, и мировую культуру, но

не приводил моментально к созданию мощных учений, способных интегри­

ровать общество. Возможно, к примеру, кушанские правители попытались

сделать главную ставку на буддизм. Но об этом мы судим главным обра­

зом по их храмовому строительству, других источников почти не осталось, к

тому же религии кушанских городов носили синкретический характер: буд­

дистские ступы прекрасно соседствовали и с зороастрийскими храмами, и,

возможно, с христианскими церквами. Пожалуй, и здесь впереди прочих им­

перий оказался Сасанидский Иран, сделавший зороастризм государственной

религией и довольно критично относившийся как к традиционным локаль­

ным культам, так и к христианству. Но именно в силу того, что зороастризм,

ревностно охраняемый жрецами священного огня - мобедами, был слиш­

ком тесно связан с персидской традицией, трудно представить его широкое

распространение за пределами Ирана. Производное от зороастризма уче­

ние Мани (манихейство) с его упрощенной обрядностью и четким делением

мира на доброе и злое начала таило в себе возможность мировой религии, но

содержало слишком сильный разрушительный потенциал. Разгромленное в

Иране, манихейство распространялось по миру в основном как учение соци­

ального протеста.

Авраамическим религиям: иудаизму, христианству и исламу - повезло

в этом отношении больше. Христианство и ислам были религиями прозелитическими, призванными завоевывать все новых сторонников и в целом

не стремящимися к синкретизму. Вселенская концепция равенства всех их

последователей перед Богом и претензия на единственную правильность

превращала вероучения в мировые религии. При этом они удачно справля­

лись с задачей поддержания единства больших цивилизационных ареалов,

даже после утраты последними былого политического единства. В регио­

нах, центрами которых выступали Индия и Китай, не сложилось мощных

монотеистических систем, но и здесь учения, которые возникли в период

«осевого времени» и долго существовали в виде философских школ, толь­

ко в период Средневековья обретают стройность и, обзаведясь догматикой

и организационными структурами (сетями монастырей со специфическим

типом землевладения), становятся религиями. Раньше всего это произошло

в Китае с буддизмом и даосизом в эпоху Лючао, конфуцианство же, всегда

13

популярное у китайских чиновников, обрело статус официальной религии

(или, скорее, «квазирелигии») немного позже, в эпоху Тан. Буддизм и конфу­

цианство распространились в Японию, Корею, Тибет и страны Юго-Восточной Азии. Стать мировыми религиями было суждено не всем вероучениям,

но достичь этого пытались многие, стремясь выйти за рамки сугубо этниче­

ских религий. Но главное все же состоит в том, что мировые религии успеш­

но играли роль станового хребта средневековых обществ. Они придавали

им «момент связанности», и как правило, чем сильнее оказывалось влияние

такой религии на общество, тем меньше требовалось содержать воинов и чи­

новников для того, чтобы поддерживать определенный порядок на большой

территории.

При всем своем драматизме Средневековье демонстрирует более высо­

кий и более гибкий уровень взаимодействия внутри Мир-Системы, которая,

расширяясь, втягивает в диалог новые регионы Севера Европы, Сибирь, на­

роды тайги, Сахеля и ранее неведомых островов Атлантики. Несмотря на

высокую цену, взаимодействие цивилизаций приносило неоспоримую выго­

ду. В этом легко убедиться, взглянув на общества, не входящие в средневе­

ковую Мир-Систему, например цивилизации Мезоамерики и Анд. Примеча­

тельно, что главные открытия «неолитической революции» земледельческие

регионы Нового Света сделали ненамного позже народов Евразии. Однако

развитие шло здесь чрезвычайно медленно, даже в области совершенство­

вания боевого оружия. Цивилизации оставались изолированными друг от

друга. До своих великих открытий (одомашнивание животных и растений,

создание письменности) каждый регион доходил самостоятельно, что резко

замедляло темпы развития местных культур и привело их к столь зримому

отставанию от Мир-Системы как раз к моменту их встречи на излете Сред­

невековья.

*

*

*

Мы не рассматривали пока внутренние характеристики средневековых

обществ - ни каждого в отдельности, ни всех вместе. Это станет возможным

после проделанной работы. Но даже из перечисления некоторых из внешних

признаков, характеризующих развитие Мир-Системы в этот период, очевид­

но, что он определяется целым рядом атрибутов, существенно отличавших

его не только от последующей, но и от предыдущей эпох. За неимением луч­

шего, оставим за данным периодом имя: «Средневековье».

Средневековье на макроисторических графиках демографического роста

выглядит в целом как эпоха стагнации, а то и упадка. В невежестве, фанатиз­

ме, косности и неспособности к развитию упрекали его гуманисты и просве­

тители. Да и сами средневековые люди в Китае и Индии, жители исламско­

го мира, византийцы и латиняне, русские и скандинавы, кочевники Великой

степи и бедуины Сахары - все охотно согласились бы с невысокой оценкой

своего времени, поскольку средневековый человек свои идеалы привык ис­

кать скорее в давнем прошлом, чем в настоящем, а о том, каким должно быть

будущее, задумывались нечасто. Вместе с тем, именно Средневековье демон­

стрировало высокую динамику развития, обеспечив массу открытий. Заме­

тим, что в этот период не существовало априорных лидеров в развитии куль­

14

туры. Кодификации судебников, календарные системы, шедевры живописи

и скульптуры, изобретения компаса, пороха, книгопечатания, бумаги, слож­

ных механизмов, навигационных систем, парусов, способных обеспечивать

кораблю плаванье практически при любом ветре, - все эти открытия делали

разные народы: индийцы, китайцы и арабы, византийцы и латиняне.

Но почему лишь одному региону - Западной Европе - в определенный

(но исторически очень важный) период удалось вырваться вперед? Почему

прорыв в новое качественное состояние относительно быстро произошел в

одном месте, а в других либо осуществлялся значительно медленнее, либо

вообще не случился?

Об этом пойдет речь в предлагаемом издании.

ФЕОДАЛИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ

МЕДИЕВИСТОВ

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ФЕОДАЛИЗМА

Феодализм для многих людей является синонимом Средних веков, а сло­

ва «средневековый» и «феодальный» значат для них примерно одно и то же.

Речь идет о словах и понятиях, глубоко внедрившихся в нашу культуру и

возникающих в ней во множестве обличий. Идея феодализма как особого

общественного строя, существовавшего в Европе в Средние века, родилась

во Франции XVIII в. Накануне Французской революции наиболее одиозные

факты общественной жизни квалифицировались как требующие отмены пе­

режитки феодализма. Ученые XIX в. приложили немало усилий, чтобы сде­

лать феодализм строгим научным понятием. Наука того времени стреми­

лась понять историю общества как последовательную смену исторических

эпох, зримо отличающихся одна от другой. И эпоха, предшествующая изыс­

каниям просветителей и ученых XVIII-XIX вв., получила название эпохи

феодализма.

Это понятие было введено в оборот с целью подчеркнуть глубину раз­

рыва «их современности» с прошлым. Феодализм изначально осмыслялся

как нечто качественно отличное от той современности, представая своеоб­

разным «антимиром», от наследия которого просвещенные европейцы хо­

тели поскорее избавиться. За этим словом скрывался технический застой и

рутинное состояние техники, «кулачное право» одних и полное бесправие

других, слабость государства и публичной власти, приоритет личной верно­

сти над отношениями, прописанными единым для всех законом, отсутствие

гарантий частной собственности и политическая раздробленность, засилье

церкви, фанатизм и невежество. Феодализм, как и собственно Средневеко­

вье, не только ругали; у него находились и почитатели из числа недовольных

действительностью, ищущих идеалы в прошлом. Другие же рассматривали

период Средневековья как историю борьбы с феодализмом, поэтому особое

внимание уделялось изучению «ростков будущего»: городов и их «комму­

нальных революций»; королевской власти как «представительницы порядка

в беспорядке», стремящейся в союзе с городами обуздать феодалов; купцов и

ремесленников, чей труд подрывал натуральность хозяйства; вольнодумцев,

выступавших против невежества и всевластия церкви.

При этом феодализм описывался при помощи категорий, свойственных

европейскому обществу XIX в.: четкое классовое или сословное деление,

унифицированные правила, по которым жило общество, предполагавшие

наличие определенных свобод, общих для всех законов, общепринятое по­

нимание собственности. При всем том, что феодальное общество не должно

было походить на современное, в нем стремились отыскать четкое сословно-классовое деление, свои законы, свой тип собственности, свои правила,

общие для всего Средневековья. В XIX-XX вв. Средние века изучали луч­

шие историки, достигшие впечатляющих результатов. Большинство из них

16

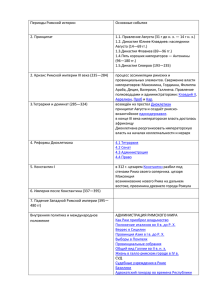

Крестьяне не входили

в феодальную лестницу

Феодальная лестница (из школьного учебника)

видело ключ к пониманию этой эпохи в феодализме. Но мысль о феодализме

как особом явлении в социальной жизни Средневековья получала двоякую

интерпретацию.

Одно понимание феодализма подразумевало отношения внутри гос­

подствующего слоя средневековых обществ. По мнению исследователей,

его основу составляли феодальные (или, по-немецки, ленные) институты,

главными из которых являлись феод (или лен) и вассалитет. Феод пред­

ставлялся особой формой землевладения всего военного класса - рыца­

рей средневековой Европы, выступавших сеньорами в отношении подчи­

ненных им крестьян. Феод (феодальное поместье) был вознаграждением

за службу и одновременно ее материальной основой. Он вручался рыца­

рю от лица вышестоящего сеньора, с которым его связывали особые лич­

ные отношения вассалитета. Вступая во владение феодом, рыцарь совер­

шал ритуал оммажа (букв.: отдавал себя в руки своего сеньора, становился

его человеком) и, принося клятву верности, «коммендировал» себя вы­

шестоящему. Обязанности сторон при этом мыслились ограниченными и

17

взаимными. Обладатель феода служил ровно столько, сколько предписы­

вал обычай, и рассчитывал взамен на покровительство и уважение своих

прав. Поводом к прекращению отношений могли быть нарушения с обеих

сторон. Считалось, что такие вассально-ленные отношения пронизывали

правящий класс сверху донизу, образуя связную феодальную иерархию.

Король строил свои отношения с крупнейшими сеньорами своего коро­

левства по тем же феодальным правилам. Подобный строй представлялся

отстаивавшим эту картину историкам противоположностью государства,

«феодальной анархией».

Другое понимание феодализма восходило к работам историков, испы­

тавших влияние марксизма. В их глазах феодализм в Средние века распро­

странялся на все общество и являлся прежде всего особой моделью про­

изводства и потребления материальных благ. Феодализму в таком смысле

отводилось место между экономикой древности с характерным для нее

рабовладением и капитализмом Нового времени с присущими ему явле­

ниями отчуждения работника от средств производства, наемного труда,

капитала, машинной индустрии и рыночных механизмов спроса и пред­

ложения. В итоге картина феодализма была навеяна его противопостав­

лением рабовладельческой экономике, с одной стороны, и капитализму

XIX в. - с другой. Предполагалось, что сеньоры («феодалы») обладали

монопольной собственностью на главное средство производства - землю,

передаваемую крестьянам в держание. Крестьяне обрабатывали ее само­

стоятельно, своими орудиями труда, и обладали определенной хозяйствен­

ной автономией. Поэтому эксплуатация их (получение феодальной ренты)

предполагала внеэкономическое принуждение. Этим феодализм и отли­

чался от капитализма, где у рабочего не имелось никаких средств произ­

водства (он обладал лишь своими рабочими руками) и потому для извлече­

ния прибавочной стоимости достаточно было одного лишь экономического

принуждения.

На понимание феодализма в работах историков одновременно влияли

известные факты аграрной истории Нового времени, воспринимавшиеся

пережитками Средневековья, своего рода подсказками медиевисту, как то

крупное землевладение и крепостничество, существовавшее в Европе к вос­

току от Эльбы. Отчасти и поэтому внимание историков сосредоточивалось

на проблеме средневекового поместья, понятого в качестве экономического

и правового института для эксплуатации крестьян, главного производителя

материальных благ. Предполагалось, что сеньоры располагали двумя рыча­

гами власти над крестьянами. Во-первых, считалось, что сеньоры сосредо­

тачивают в своих руках земли, превращая крестьян в своих держателей. Так

идея условного землевладения в качестве характерной особенности феода­

лизма переносилась на крестьянско-сеньориальные отношения. Во-вторых,

историки придерживались мнения, что большинство крестьян были людьми

несвободными, лично зависимыми от сеньоров.

Для удобства можно назвать первую концепцию «феодализмом в узком

смысле слова», а вторую - в «широком». Между ними возможны точки со­

прикосновения. Иерархическая организация господствующего класса при­

звана была обеспечить должный уровень внеэкономического принуждения в

условиях слабости государства, например в Европе X-XIII вв.

18

Но «узкое», правовое понимание феодализма не претендовало на уни­

версальное значение, характеризуя лишь латинский Запад, и только иногда в

качестве метафоры применялось к иным обществам, вступившим в период

политической раздробленности. Концепция «феодализма в широком смысле

слова», напротив, претендовала на универсальность для многих регионов,

причем на очень длительном отрезке времени. С точки зрения советских ис­

ториков, например, к феодальным относились общества и Киевской Руси,

и Российской империи до реформы 1861 г. И даже общества, где подавляю­

щее большинство крестьян были свободны, не зная власти сеньора, все рав­

но могли считаться феодальными. В этом контексте налоги расценивались

как «централизованная феодальная рента», взимаемая феодальным государ­

ством с целью последующего перераспределения в пользу феодалов. Однако

в большинстве случаев, когда западные историки говорят о феодализме, они

имеют в виду все же именно первое, более узкое значение.

На сегодняшний день ситуация такова, что большинство тех, кто про­

фессионально занимается историей Западной Европы, региона, где родилось

само понятие «феодализм», не разделяют ни той, ни другой концепции, счи­

тая вопрос о феодализме по меньшей мере дискуссионным. Отчасти это свя­

зано с накоплением новых знаний, которые плохо укладываются в старые

схемы. Но основная причина сложного отношения современных историков к

теме феодализма - и, можно заметить, к социальной истории вообще - лежит

в иной плоскости. Речь идет об утрате доверия к принятому в XIX-XX вв.

способу описания общества в форме рассказа о его социальных институтах,

согласно которому статус лиц, их взаимные права и обязанности восприни­

мались как некие устойчивые и предрешенные факты, и поэтому для занятия

социальной историей достаточным казалось лишь описать общество в про­

стых категориях и однозначных терминах.

Историографией наших дней такие описания воспринимаются схематич­

ными и недостаточными. Один живой пример скажет об этой научной колли­

зии лучше всяких объяснений. В 1198 г. жителям деревни Фильине в Тоскане

пришлось признать над собой власть города Флоренции и согласиться на

уплату налога. Согласно достигнутой договоренности между представителя­

ми деревни и городскими властями, от налога, который платили простолю­

дины (pedites), должны были быть освобождены проживающие в Фильине

рыцари и masnaderii (так называли вооруженных холопов). Как несвобод­

ные, они не отвечали за себя в полной мере и в данном случае не подлежали

обложению. Делегация Фильине, отправившаяся во Флоренцию, состояла из

шести рыцарей и шести pedites, один из которых был старостой-подеста. Ко­

гда пришла пора заплатить подать, то выяснилось, что сделать это некому.

В Фильине нашлось 13 рыцарей, 148 masnaderii и только пять pedites. Эти

пятеро были те самые люди, которые вместе с подеста подписали от имени

коммуны договор с Флоренцией - они уже назвались pedites и взять своих

слов назад не могли. Все остальные жители деревни, не претендовавшие на

то, чтобы называться рыцарями, поголовно записались в masnaderii.

Социальные обозначения не что-то пустое, но они подвижны и привяза­

ны к жизненным ситуациям, которые историк зачастую не может знать. Че­

ловек в Средние века жил по обычаю своих предков, и лишь в суде и других

особых обстоятельствах заходила речь о том, чтобы подыскивать юридиче­

19

ские термины. Тогда играли роль те выгоды, которые имелась возможность

из них извлечь. Укрыться под обозначением, акцентирующим зависимость,

было так же обычно, как в других условиях доказывать свою свободу и

бороться за нее. В свете этого «расплываются» основные характеристики

феодального общества. Менее очевидным становится противопоставление

античного рабства и средневековой свободы крестьянина, пусть даже и зави­

симого. Категории свободы и несвободы имели свою сложную и запутанную

историю в средневековом мире.

РАБСТВО И СВОБОДА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Рабство как исключение из публичной жизни и подчинение частной вла­

сти домохозяина привычно и неразрывно связано в нашем сознании с ис­

торией греко-римской Античности. Но нельзя не заметить, что с условным

началом Средневековья рабов стало даже больше, чем в пору расцвета рабо­

владения на заре Римской империи. Во всяком случае, рабство этого времени

документировано лучше античного. В кодексе права Вестготского королев­

ства о рабах говорится в половине статей. Все историки сходятся в том, что

само рабство в меровингскую эпоху сродни античному; некоторые полагают,

что точно так же дело обстояло и в каролингское время. Человек может быть

«либо свободный, либо раб, ничего больше», - через «Бревиарий Алариха»

эта формула Кодекса Феодосия естественным порядком переходит в один из

капитуляриев Карла Великого. И лишь постепенно рабство сдает свои пози­

ции, что становится ощутимым в X в., когда рабы уже редко упоминаются в

источниках по истории целого ряда регионов Средиземноморской Европы.

В Оверни, Каталонии или Лациуме «рабы» совершенно исчезают из текстов

с конца X - первой трети XI в. На севере Европы фиксация крупных контин­

гентов рабов сохраняется дольше.

В большинстве регионов Западной Европы конец древнему рабству, как

и древней свободе, кладет новая система аристократического господства

сеньориальной эпохи. Около 1000 г. разрушение унаследованных от каро­

лингского времени публичных институтов лишало свободу ее былого кон­

кретного содержания. Социальное возвышение воинов (milites), или рыца­

рей, делало более явственным размежевание между воинами и крестьянами,

внутри которого терялось древнее деление на свободных и несвободных.

Навязываемая миру деревни частная сеньориальная власть этих воинов по­

рождала зависимость всех жителей, и новый порядок подчинения и эксплуа­

тации земледельцев нивелировал условия их правового и хозяйственного

существования. В частности, большинство французских источников после

1100 г. рисуют слабо дифференцированную массу «людей» (homines), или

«селян, земледельцев» (rustici), перед лицом компактных групп рыцарей и

проживавших в городах горожан. Отныне свобода и рабство - не более чем

нюансы, которые отходят на задний план и мало-помалу теряются. Новая

сеньория отчасти накладывается на реликты древнего рабства, что услож­

няет общую картину. «Рабы» и «свободные» древнего права смешиваются

в сходной зависимости от сеньории под общим наименованием «мананов»

или «вилланов».

20

При этом свобода оставалась главным образом синонимом независимо­

сти, отказа от службы могущественному лицу, способности без чужого уча­

стия отомстить за свои обиды или примириться со своими недругами. Но

хотя свобода - чаемый общественный идеал, границы ее неясны и содержа­

ние туманно. Свободные, вступавшие в свиту какого-нибудь барона, жертво­

вали частью своей свободы, но могли приобщиться к миру сеньоров. Приме­

чательна семантическая эволюция, приведшая к тому, что в средневековой

латыни кельтское слово vassus, vassallus, изначально значившее «слуга», ста­

ло обозначать явно свободного «вассала», а немецкое Knecht («холоп») в Ан­

глии превратилось в knight - «рыцарь»...

С XII в. в грамотах, именуемых «франшизами», вновь ярко возникает об­

раз свободы, однако теперь в новом смысле - не как прежняя способность

участвовать в публичной жизни, а как привилегия. Пожалованные вольности

создавали род лиц, свобода которых заключалась в точном знании того, что

именно они должны своему сеньору. Одни крестьянские сообщества отныне

становятся более свободными, чем другие, которые на их невыгодном фоне

приобретают репутацию сервильных. Так складывается новая концепция

рабства, отличная от тех, что существовали прежде. В качестве несвободных

стали рассматривать тех, кто не получил привилегий, фиксирующих обязан­

ности. Известное определение несвободного виллана, данное Г. Брактоном в

трактате «О законах и обычаях Англии», гласит: сегодня вечером виллан не

знает того, что господин велит ему (делать) завтра утром. В действительно­

сти это было не так. Известно, что сеньориальный обычай фиксировал обя­

занности сторон и без всяких специальных освободительных грамот. Однако

идея заключается именно в этом: несвободный живет не по своей воле, а по

воле другого. Свободу умаляет не сеньория как таковая и даже не сугубая

тяжесть сеньориального гнета, а подчинение произволу.

Ряд повинностей, которые распространялись на более или менее широ­

кий круг лиц, в определенные периоды Средневековья воспринимались как

несовместимые со свободой. Во Франции, например, к числу таковых часто

относили «шеваж» (раз в год несвободный приносил своему сеньору четыре

денье, которые клал на склоненную голову - chef); произвольную, т.е. фор­

мально не установленную, талью; право сеньора на часть наследства - «мэнморт» («право мертвой руки»); запрет «формарьяжа», т.е. брака по своему

выбору вне сеньории. Знаменитые «дурные обычаи» в Каталонии состояли

в праве сеньора на значительную часть движимого имущества умершего без

завещания, сходный побор в случае смерти без прямого законного наслед­

ника, конфискацию части имущества обманутого мужа, побор с погорельца,

плату за то, что сеньор выступает гарантом брачного договора о приданом,

а также в принудительном выкупе (redemptio или каталанск. remensa) всех

перечисленных отягощений, откуда происходит наименование каталанских

несвободных - ременсы. Временами подобные повинности служили для

констатации сервильного статуса, и освобождение от них определенно вос­

принимается как дарование свободы. В других случаях шеважу, формарьяжу

или мэнморту бывали подвержены лица, в свободе которых ни у кого не воз­

никало сомнений.

Отчетливее всего идея рабского повиновения находит воплощение в

практике прямого насилия со стороны сеньоров. Свободным человеком ощу­

21

щал себя тот, на кого никто не смел безнаказанно поднять руку. Старинный

ход мысли, связывавший свободу и право, делает несвободу синонимом со­

циальной несправедливости. На правовую защиту в королевском или граф­

ском суде может рассчитывать только свободный. Наиболее успешные по­

пытки правового определения крестьянской несвободы в Средние века шли

в этом направлении. В Каталонии между 1150 и 1202 гг. статус крестьянской

несвободы оформился в результате частичного исключения ременсов из сфе­

ры действия публичного права через разработку «права дурного обращения»

(jus maletractandi) с ними. Реформы судопроизводства, осуществленные в

Англии при короле Генрихе II (1154-1189), связав предоставление судебной

защиты с обладанием свободой (возможность апеллировать в королевские

суды, данная только фригольдерам), узаконили тем самым несвободу анг­

лийских вилланов. Кризис королевской власти в конце каролингской эпохи

отдал крестьян в руки сеньоров, ее новое укрепление ставит точку в вековом

процессе генезиса понятия крестьянской несвободы.

Связь несвободного человека со своим сеньором - наследственная, пожиз­

ненная, нерасторжимая - настолько прочна, что разорвать ее возможно толь­

ко путем формальной процедуры освобождения. Как бы то ни было, сеньор

властвует над личностью и имуществом серва в узких пределах сеньори­

альных обычаев. Потому, в частности, юридическая пестрота крестьянской

несвободы плохо поддается систематизации. В плане выплаты сеньориаль­

ной ренты положение сервов, судя по всему, мало отличалось от положения

их вольных соседей. Серваж предстает не столько инструментом непосред­

ственной эксплуатации, сколько формой социального контроля, упрощавшей

осуществление сеньориальной власти. Впрочем, считается, что сервы как

категория населения, находящегося в наиболее жесткой форме личной зави­

симости, никогда не составляли большинства сельского населения. В резуль­

тате масштабных освобождений XIII-XIV вв. во Франции к концу Средневе­

ковья серваж охватывал сравнительно немногочисленные и изолированные

группы крестьянства. Само значение разделения земледельцев во Франции

на сервов и вилланов (не находящихся в личной зависимости) тускнеет по

мере того, как на первый план выдвигаются условия земельного держания.

В Северной и Средней Италии XIII в. - время эмансипации сервов от наи­

более одиозных форм личной зависимости. В Англии, не знавшей юридиче­

ского освобождения несвободных (здесь их называли вилланами - в отличие

от континента) усилиями государственной власти, вилланский статус, отно­

шение к которому ярко продемонстрировало английское восстание 1381 г.,

постепенно, в том числе и в результате так называемого «спонтанного осво­

бождения» крестьянства, становился менее распространенным. На смену

вилланству с XIV в. начинает приходить копигольд (держание по копии до­

говора между крестьянином и лордом), хотя и зависимый от воли господи­

на, но защищенный обычаем манора. Впрочем, и эта форма держания очень

долго была отягощена многими пережитками сервильного состояния; к тому

же даже в XVII в. в некоторых манорах страны сохранялись так называемые

«поздние (последние) вилланы».

Запоздалая деградация крестьянского статуса в регионах к востоку от

Эльбы, стартовавшая на рубеже Нового времени и известная нам под именем

«крепостничества», развертывалась как самобытный феномен во многом в

22

результате правительственных мероприятий. Крепостничество и средневе­

ковый серваж - разные вещи.

Таковой предстает ситуация, отраженная в частных актах и документах

практического судопроизводства. Но картина рабства, предлагаемая «идео­

логами», выглядела иной. Ученые теории рабства так или иначе восходят к

Аристотелю, утверждавшему, что «одни люди по природе свободны, дру­

гие - рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо». Стоя­

щий вне гражданского общества, по его мнению, в физическом, умствен­

ном и нравственном отношении не может быть полноценен, он нуждается в

руководстве и развит ровно настолько, чтобы следовать приказам. Другую

теорию «рабства от природы» мы встречаем на германском севере Европы:

в эддической «Песне о Риге», которая объясняет происхождение общества,

Бог, назвавшийся Ригом, последовательно получает гостеприимство в трех

домах. В первом после его ухода у хозяйки родится Трэль, т.е. «раб»: «он

темен лицом был,., кожа в морщинах была на руках, узловаты суставы... тол­

стые пальцы и длинные пятки, был он сутул и лицом безобразен». Заночевав

в двух других домах, Риг стал прародителем крестьян и знатных людей. Био­

логическая интерпретация несвободы не утратила актуальности в христиан­

ское Средневековье. Так, в ходе судебного разбирательства в Мантуе около

1200 г. один свидетель в доказательство свободы ответчика ссылается на то,

что его отец был замечательно сложен, высок и белотел.

Расхожая метафора уподобляет сервов животным как в физическом, так

и в нравственном отношении. Помимо незавидной внешности, их неизмен­

но отличает малодушие и коварство, грубость и низменный образ мыслей и

действий. Непреходящая причина тому - в неразвитости у них чувства че­

сти/стыда, иначе говоря, самоконтроля, свойственного человеку и наиболее

зримо отличающего его от животного. Бесстыдство символизирует рабскую

низость и оправдывает необходимый контроль и принуждение свыше. Такое

восприятие порабощения делает свободу этическим постулатом. Дабы не

уподобиться холопу, человеку надлежит вести себя соответственно своему

происхождению и положению. Недаром «серв» - еще и широко распростра­

ненное ругательство. Трубадур Пейре Видаль прилагает его к ненавистному

французскому королю Филиппу Августу: коварный, трусливый, лживый и

слабый, он не принадлежит к «знати», но ведет себя как последний sers «раб». В английском языке слово «виллан» (villain) также неизменно прирав­

нивалось к ругательству.

Новозаветная традиция формально не ограничивает древней практики

рабства: «Рабы, повинуйтесь господам во плоти со страхом и трепетом в

простоте сердца вашего, как Христу» (Эф. 6: 5). Ничто в мире не может со­

вершиться помимо Его воли и, следовательно, быть несправедливым. Если

в Средние века церковь приветствовала освобождения как благочестивый

поступок, самим аббатам и епископам отпускать на волю церковных рабов

воспрещалось. Они - Боговы и позволяют церкви кормить бедных; бедные вот истинное социальное дно, о котором печется церковь. Вместе с тем, не­

совместимость христианской доктрины с концепцией естественного рабства

рождала потребность объяснять возникновение порабощения исторически.

По аналогии с грехопадением Адама рабство части живущих было понято

23

как род наказания греховодников, которое несмываемым пятном лежит на их

потомках.

Христианская мысль связывала уничтожение первоначального равенства

времен творения с неким библейским событием - убийством Каином Аве­

ля, насмешками Хама над наготой своего отца Ноя и продажей Исавом пер­

вородства за чечевичную похлебку. Августин ставит людскую греховность

в основание своей концепции происхождения мирской власти как таковой.

Для Исидора Севильского в начале VII в. в целом очевидна большая грехов­

ность рабов по сравнению с людьми более высокого статуса. Порабощение

видится ему существующим для наказания и предупреждения людской сла­

бости и низости - соображение, подхваченное впоследствии Ратхером Ве­

ронским (X в.), Бурхардом Вормсским и Ивом Шартрским (XI в.). Напротив,

папа Григорий Великий вовсе не убежден, что рабы более склонны к греху,

чем прочие люди. Еще решительнее идея христианского равенства зазвучит

в трудах каролингских писателей Смарагда, Агобарда Лионского и Ионы Ор­

леанского. Порабощение - скорее мирская несправедливость, нежели боже­

ственное веление. Грех, повлекший рабство, не испортил безвозвратно чело­

веческой натуры, и поистине мало быть свободными в глазах Господа. В 20-х

годах XIII в. автор «Саксонского зерцала» Эйке фон Репгов критически раз­

бирает все возможные библейские генеалогии наследственного «хамства»

и находит их несостоятельными. В 1378 г. с презрением отвергает попытки

вывести мирское порабощение из наказания за грех Каина или Хама Джон

Уиклиф, а в 1520 г. - Мартин Лютер. Христос смертью на кресте искупил

людские прегрешения и восстановил первоначальную свободу - мысль, по­

лучившая широкое хождение в позднее Средневековье.

Один народ не может происходить от праведного Иафета и его брата

Хама одновременно. На критику призваны ответить «национальные» мифы

происхождения крестьянской зависимости. Грехопадение и проклятие, вы­

разившееся в порабощении, локализуется этими рассказами в обозримом

историческом прошлом. Отправным пунктом фундаментального социаль­

ного размежевания всегда является некое событие военной природы, со­

вершившееся во времена, которые рассматриваются как начальный период

становления «народа». Предками несвободных провозглашаются те, кто на

заре «национальной» истории обнаружил военную несостоятельность, ма­

лодушие, неверность, недостаток благочестия, за что и поплатился наслед­

ственной рабской службой. И наоборот, воинская доблесть и защита рели­

гии обеспечивают привилегии: власть и свобода передаются мужественным

и благочестивым - тем, кто составил знать. Историко-мифологическая тео­

рия происхождения каталанских ременсов гласит, что ими являются потомки

тех, кто не осмелился присоединиться к армии Карла Великого в то время,

когда он отвоевывал страну у сарацин. В наказание они были оставлены в

рабстве, которое приняли от нехристей. Программные документы восстав­

ших ременсов (1449 и 1462 гг.) воспроизводят свою версию мифа, до сих пор

оправдывавшего сеньориальные привилегии над порабощенным сельским

населением: предки ременсов вовсе не христиане, а мусульмане. «Дурные

обычаи» сначала были придуманы для мусульман, а после их обращения в

христианство они потеряли смысл и стали насилием над естественной сво­

бодой христианина.

24

ФЕОД, СЕНЬОРИЯ И ВАССАЛИТЕТ

Еще в большей корректировке нуждается значение вассально-ленных ин­

ститутов, столь важных для «узкого» понимания европейского феодализма.

Согласно мнению английской исследовательницы С. Рейнольдс, расхожее

понимание феодализма как альтернативы государственного порядка боль­

ше обязано историографической традиции, нежели опирается на верифи­

цируемое прочтение источников. Распространение феодальных институтов

связано не с разложением раннесредневековых монархий, но напротив - с

прогрессивным укреплением королевской и княжеской власти после XII в.,

процессом политического подчинения мира сеньоров новым политическим

лидерам средневекового Запада.

Представление о вассалитете сложилось в те историографические вре­

мена, когда за Средними веками отрицали политическую власть и всякое

понятие о публичном. Идея res publica казалась тогда исключительным до­

стоянием римской цивилизации, чуждой и слишком сложной для варваров.

Предполагалось, что между падением Римской империи и возникновением

современных государств Европа впадает в состояние «феодальной анар­

хии», когда частные связи личной верности остаются единственной заменой

правопорядка. Стереотип феодо-вассальных институтов по сей день меша­

ет в полной мере оценить публично-правовые основы общественной жизни

Средневековья. Историки слишком охотно рассматривают короля преиму­

щественно как высшего сеньора, ибо это согласуется с их представлением о

феодализме, хотя трудно доказуемо для большинства королевств.

Если желать продвинуться в понимании сути дела, надо оставить слово

«вассалитет», под чьей вывеской проходят несопоставимые типы отноше­

ний между правителем и подданным, патроном и клиентом, землевладель­

цем и держателем, нанимателем и слугой, военным предводителем и солда­

том. Вместо термина, за которым не стоит какой-то универсальный принцип,

лучше изучать конкретные системы межличностных и коллективных отно­

шений и ценностей. В широком спектре служб играет роль не материализую­

щаяся идея вассалитета, а статус сторон, социальная дистанция между ними

и то, что им друг от друга нужно.

Разговор о феоде кажется, по крайней мере, более предметным. Древ­

нейшие засвидетельствованные формы слова «феод» в германских языках

обозначают богатство, сокровище, деньги, движимое имущество, скот (в

готской Библии IV в. или древнеанглийской поэме «Беовульф», которая вос­

ходит к рубежу VII—VIII вв.). То же слово, минуя семантическую эволюцию

латинского Средневековья, дает в новых языках, в частности, немецкое Vieh

(«скот»). Семантика впервые встречающегося в «Песне о Роланде» (конец

XI в.) старофранцузского feu или fiet (более известная форма fief утверди­

лась с XIII в.), напротив, находится в тесной связи с латинскими словоупо­

треблениями. В латинских текстах feo, fevum или feus появляются в грамо­

тах, происходящих из Санкт-Галлена (конец VIII в.), Лукки (середина IX в.)

и Магелона (конец IX в.). С X в. слово распространяется на юге Франции, в

Каталонии и Бургундии, особенно активно - накануне и после 1000 г. Лишь

в этот период латинские упоминания феода, до того времени весьма эпи­

зодические, глухие и разноречивые, становятся, наконец, несколько более

25

многочисленными и информативными. Феод означает некое дарение, возна­

граждение, плату за службу. Около 1000 г. под феодом все чаще понимаются

именно земельные пожалования, хотя и впоследствии слово продолжает упо­

требляться для обозначения денежного или иного содержания, а также более

экзотических прав, вроде права первым броситься на врага, чем в «Песне о

Роланде» жалует племянника король Марсилий. В качестве земельного по­

жалования феод нередко подразумевает в это время род собственности, ко­

торой наделяются графы, виконты, викарии и другие высокопоставленные

представители публичной власти из фонда публичных (фискальных) земель,

отчего слово fiscus оказывается обычным синонимом феода, а сами пожа­

лования входят в орбиту административного деления на графства, викарии

и затем кастелянства. Хотя такой феод достаточно свободно наследуется и

отчуждается, вполне возможно, с ним связано меньше прав и больше обязан­

ностей, нежели с иными формами землевладения лиц сходного обществен­

ного положения. Но чтобы судить об этом, внятных данных нет.

Аллод и феод (особенно в раннее Средневековье) не противопоставляют­

ся явно как некие альтернативные формы землевладения. По меньшей мере

до XII в. в целом преобладал единый взгляд на собственность свободных лю­

дей. Она предстает неизменно полной (т.е. не ограниченной сверх обычных

социальных условий ее существования), свободно наследуемой и отчуждае­

мой. Полная собственность в этот период создавала базу общественного по­

рядка, при котором все другие поземельные отношения играли подчиненную

роль. Если случалось, что с переданной земли полагалась служба, то по свое­

му объему и характеру она не отличалась от той, которую несли владельцы

унаследованной земли. Когда земля переходила в руки свободного человека,

с течением времени она начинала восприниматься как его собственная, и

обычное право закрепляло это новое восприятие.

В обстановке политической дезинтеграции XI в. представление о феоде

оказалось поднято на щит крупными церковными землевладельцами. Новый

строй власти и правопорядка сеньориальной эпохи вынуждал церковные уч­

реждения систематически заручаться расположением и поддержкой набирав­

ших силу военизированных аристократий, и передачи отдельных владений в

управление мирянам были доступным и эффективным способом консолида­

ции и расширения круга лиц, на чью военную помощь можно было рассчи­

тывать. Трудность заключалась в том, чтобы не допускать при этом беспово­

ротного отчуждения церковных имуществ - запрещенного каноническими

установлениями, но вполне реального в свете господствующих в обществе

представлений о собственности. Если сила оружия на стороне милитаризи­

рованных аристократий, то оружие клириков - истолкование права, и они в

полной мере пускают его в ход. Практика передачи церковного имущества

в «прекарий» существовала еще в VIII в. (бенефициальная реформа Карла

Мартелла), но тогда за ней стояли неотложные нужды королевской власти,

тогда как в XI в. монастыри действуют по собственной инициативе. Мысль о

феодальном пожаловании призвана была спасать церковное землевладение,

и идея особого феодального права, судя по всему, развилась из этой практи­

ки управления церковными имуществами.

Данные, которые свидетельствуют о распространении феодальных по­

жалований в среде мирян, до XII в. немногочисленны. Зато налицо психоло­

26

гические барьеры, блокирующие или серьезно затрудняющие этот процесс.

Линьяжи нервно реагируют на полученный кем-то из родственников феод,

усматривая в том пятнающее их подчинение, и могут отвернуться от уни­

зившегося. Та же мораль линьяжа воспрещает расточать родовые земли на

пожалования посторонним лицам. Линьяжи охраняют наследственные пат­

римонии. К началу XII в. феод, вероятно, имеет некоторое распространение

в среде мелкой аристократии, однако и там встречается скорее в особых об­

стоятельствах. Приберегая родовые земли, в феод дают спорное, разряжая

спорную ситуацию или перекладывая ее на чужие плечи, либо то, что сами

держат в качестве феода от третьих лиц. При семейном разделе понятие фео­

да может прилагаться к доле какого-нибудь дальнего родственника, и в таком

случае призвано символизировать определенное единство наследственных

земель и контроль над ними со стороны главы линьяжа. При той эпизодиче­

ской и служебной роли, какая отводится феоду в социальных взаимоотноше­

ниях, он не создает сколько-нибудь единообразных социальных ситуаций и

скорее гармонизирует жизнь общества, нежели существенно меняет ее.

Итак, до второй половины XII в. феод еще не обозначал собственности

знати как таковой; некоей особой благородной собственности до тех пор во­

обще не существовало, а феоды не были многочисленны. Но в этот пери­

од начинается ускоренное развитие правовой теории, переход от разноре­

чивого обычного права раннего Средневековья к более унифицированному

профессиональному правоведению последующих столетий. Такой переход

датируется началом XII в. Профессионализм правоведов стремился рацио­

нализировать хитросплетения обычного права, оформить их в более или ме­

нее согласованные между собой правила. Помимо прочего, юристы оказа­

лись озабоченными выработкой правил и определений, которые объяснили

бы практику условных земельных пожалований, называемых феодами.

Эта работа была проделана правоведами, в том числе составителями

«Libri feodorum» - компиляцией феодального права Ломбардии конца XII в.

В следующем столетии феод предстает уже главным типом владения знат­

ного лица, отличным от других наследственных владений, и все сеньории

королевства в той или иной мере являются королевскими феодами. Новое

наименование столь же новой для Запада особой благородной собствен­

ности - следствие масштабных изменений в политическом существовании

средневековых обществ. С начала XII в. принципы восходящего к церков­

ным практикам феодального права освящают реставрацию княжеской и ко­

ролевской власти. Новое значение термина «феод» возникает не вследствие

реального перераспределения земли - торжествуют новые правовые опре­

деления. Единственный смысл превращения владений знати в феоды заклю­

чается в признании ею нового политического подданства. Ответный жест

власти - признание особого статуса благородного землевладения - не столь­

ко выдает бессилие последней перед лицом баронов, сколько отражает бла­

горазумно усвоенный способ господствовать над разными людьми, включая

людей влиятельных и потому опасных, с которыми стоит считаться. Особые

свободы и привилегии даются тем в обмен на клятву верности и некоторый

род военной поддержки. Иных средств приведения знати к послушанию у

правителей было немного. Но и у принимающих эти правила игры, очевид­

но, не имелось большого выбора. Вместе с тем нельзя утверждать, что феод

27

изначально мыслился ими более низким родом собственности. Вероятно,

само подчинение воспринималось как почетное, поскольку касалось избран­

ного круга лиц. Процесс подобной феодализации создавал в обществе раз­

граничительные линии, какие до той поры едва ли было возможно провести.

Сам по себе особый контроль за немногими избранными, недвусмысленно

удостоверяя их выдающееся социальное положение, конституирует знать с

той мерой определенности, какой не знало предшествующее Средневековье.

С XIII в. утверждается представление, согласно которому обладание феодом

подразумевает и в череде поколений создает знатность по крови.

Первые известные случаи превращения баронских сеньорий в контроли­

руемые властью феоды происходят из картулярия сеньоров Монпелье. Груп­

па документов, датируемых 1112-1114 гг., следует единой формуле: некий

барон передает свои земли сеньору Монпелье, обычно получая взамен день­

ги; тот возвращает переданное под именем феода (ad feudum) и принимает

клятву верности (fief de reprise, feudum oblatum - «возвращенный феод»).

Составленный в 1172 г. для графов Шампанских список «феодов Шампани»

включает без малого две тысячи таковых, что трудно приписать тысячекрат­

ному повторению аналогичной операции. Скорее налицо стремление графов

рассматривать в качестве феодов уже все сеньории в пределах своих владе­

ний. «Возвращенные феоды» характерны для ранней стадии процесса фео­

дализации. По мере возрастания власти и престижа принцев нередко имеет

место молчаливое признание нового положения вещей без формального акта

передачи и возвращения.