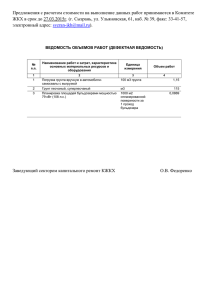

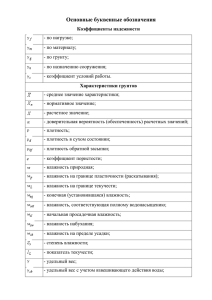

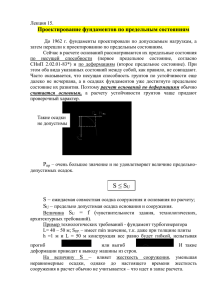

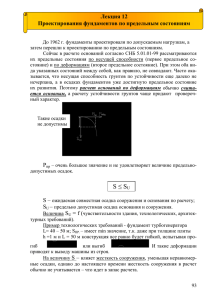

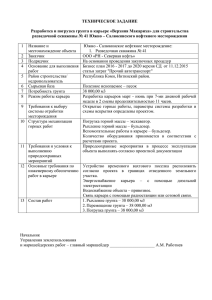

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» (РУТ (МИИТ) Факультет "Транспортные сооружения и здания" Кафедра "Здания и сооружения на транспорте" Контрольная работа по дисциплине «Механика грунтов, основания и фундаменты» Проверил: Выполнил: студент 4-го курса Боков С. С. Настюха М.М. Подпись Шифр: 2010-СЖс-1308 Москва 2024 г. Содержание 1. Определение напряжений от собственного веса грунта…………………….3 2. Определение напряжений в массиве грунта от действия на его поверхности внешней прямоугольной нагрузки приложенной на его поверхности…….....7 3. Расчет осадки слоя грунта под действием сплошной равномерно распределенной нагрузки.....................................................................................12 4. Оценка строительных свойств грунтов строительной площадки и определение размеров фундамента......................................................................15 Список используемой литературы.......................................................................24 2 Задача №1 Определение напряжений от собственного веса грунта Исходные данные: Грунт №1: тип грунта – суглинок; толщина слоя кН/м3; м; кН/м3; глубина уровня грунтовых вод м. Грунт №2: тип водоупора –глина; толщина слоя h2=6,5 м; расчѐтная глубина определения для глины кН/м3; коэффициент Пуассона м; . Напряжение от собственного веса грунта имеют значения для свеженасыпанных земляных сооружений, оценки природной уплотнѐнности грунтов и в расчѐтах осадок оснований фундаментов. При горизонтальной поверхности грунта напряжений от собственного веса будут увеличиваться с глубиной. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта представляет собой вес столба грунта над рассматриваемой точкой с площадью поперечного сечения, равной единице. При постоянном удельном весе грунта по глубине по оси напряжения определяются по формуле: . При слоистом залегании грунтов обладающих различным удельным весом или наличии грунтовых вод величина суммированием (Рисунок 1.1): 3 определяется ∑ Горизонтальное напряжение и также увеличиваются с глубиной и определяются по формуле: , где: - коэффициент бокового давления грунта; - коэффициент относительных поперечных деформаций, аналогично коэффициенту Пуассона упругих тел. Решение: Требуется определить напряжения от собственного веса грунта на глубине 10,5 м от поверхности. Основание до глубины 4 м сложено слоем суглинка с плотностью подстилается слоем глины Уровень грунтовых вод кН/м3; кН/м3. Суглинок кН/м3 являющейся водоупором. расположен в суглинке на глубине 1,5 м от поверхности. В точке 1 на глубине 1,5 м: кП В точке 2 на глубине 4 м: кПа; В точке 2’на глубине 4 м: кПа; 4 В точке 3 на глубине 10,5 м: Эпюра напряжений кПа. от собственного веса грунта представлена на миллиметровой бумаге. 5 6 Задача №2 Определение напряжений в грунтовом основании от действия прямоугольной нагрузки приложенной на его поверхности. Исходные данные: Размеры загруженного прямоугольника: b=3м; l=10м; внешняя нагрузка интенсивностью р=0,3 МПа. Определение напряжений в грунтовой толще от действия внешних нагрузок необходимо для установления условий прочности и устойчивости грунтов, определения деформаций и осадок оснований фундаментов. При решении вопроса о распределении напряжений в грунтах применяют теорию линейно деформируемых тел. Для определения напряжений по этой теории будут полностью справедливы уравнения теории упругости, также базирующиеся на линейной зависимости между напряжениями и деформациями (закон Гука). Определение сжимающих напряжений от действия прямоугольной нагрузки в произвольной точке основания производится на основе метода угловатых точек. Значение величин сжимающих напряжений для угловатых точек прямоугольной площади загрузки позволяет очень быстро вычислить сжимающие напряжения для любой точки полупространства (грунтового основания) если пользоваться значениями угловых коэффициентов и . Для точек расположенных по вертикальной оси под центром загруженного прямоугольника сжимающие напряжения: А для точек расположенных по вертикальной оси под углом загруженного прямоугольника: , где: 7 - коэффициент, принимаемый по таблице в зависимости от соотношения сторон прямоугольной нагрузки (формы подошвы фундамента) и относительной глубины, равной: - при определении - коэффициент, при определении в данном случае по таблице относительная глубина Характерный вид эпюры ; ,а . показан на рисунке 2.1. Метод угловатых точек для определения сжимающих напряжений принимают в случае, когда грузовая площадь может быть разбита на такие прямоугольники, чтобы рассматриваемая точка оказалась угловой. Тогда сжимающее напряжение в этой точке на любой глубине будет равно алгебраической сумме напряжений от прямоугольных площадей загрузки, для которых эта точка является угловой. Рассмотрим три основных случая: 1) точка М находится на контуре прямоугольника внешних воздействий (Рисунок 2.2, а); 2) точка М находится внутри прямоугольника давлений (Рисунок 2.2, б); 3) точка М находится вне прямоугольника давлений (Рисунок 2.2, в). 8 В первом случае величина на заданной глубине под точкой М определяется как сумма двух угловых напряжений, соответствующих прямоугольников 1 и 2, то есть: Во втором случае необходимо суммировать угловатые напряжения от четырѐх прямоугольных площадей загрузки 1,2,3,4: В третьем случае напряжение в точке М складывается из суммы напряжений от действия нагрузки по прямоугольникам 1 и 2, взятых со знаком «плюс», и напряжений от действия нагрузки по прямоугольникам 3 и 4, взятых со знаком «минус». Решение: Определить сжимающие напряжения под центром и под серединой длинной стороны загружаемого прямоугольника размером в плане 3×10м на 9 глубине z=0 м; z=0,5*b; z=1,0*b; z=2,0*b от поверхности при внешней нагрузке интенсивностью p=0,3 МПа. Под центром загруженной площади η=l/b=10/3=3,3; м ; 0; П м П м 2 z / b 2 3/ 3 2,0; П м П Значения определяются по таблице в зависимости от параметров и . Для промежуточных значений интерполяцией. Эпюра сжимающих напряжений методом угловых точек представлена на миллиметровой бумаге. 10 11 Задача №3 Расчѐт осадки слоя грунта под действием сплошной равномерно-распределѐнной нагрузки Исходные данные: Высота слоя грунта: h=4 м; коэффициент Пуассона грунта: ; сплошная равномерно-распределѐнная нагрузка: P=0,300 МПа. При действии сплошной нагрузки (распределѐнной на значительные расстояния в стороны) слой грунта будет испытывать только сжатие без возможности бокового расширения. Данные условия совершенно аналогичны компрессионному сжатию в цилиндре с жѐсткими стенками (в лабораторных условиях при испытании грунта на сжатие в одометре - компрессионном приборе). В рассматриваемых условиях будем иметь строго одномерную задачу компрессионного уплотнения (грунт деформируется только в направлении одной оси). Учитывая, что при относительно небольшом изменении давления, изменение коэффициента пористости прямо пропорционально изменению давления, полная стабилизационная осадка грунта будет равна: , где: - высота слоя грунта в м; - коэффициент относительной сжимаемости грунта, МПа-1. Так как , то: , где: - модуль деформации грунта, МПа; ( ) 12 Определяем модуль деформации грунта по формуле: Решение: Определить стабилизированную осадку слоя грунта высотой м, под действием сплошной равномерно-распределѐнной нагрузки МПа. Грунт-суглинок с показателем текучести IL=0.61 и коэффициентом пористости e= 0,75. Показатель текучести IL получаем по формулам: IL IP = WL-Wp=0,29-0,16=0,13 Коэффициент пористости e получаем по формулам: к м Значения для расчетов показателя текучести и коэффициента пористости выбираются из исходных данных . По таблице А.3 СП 22.13330.2016 получаем, что модуль деформации равен E=12 МПа. Тогда осадка слоя грунта: м П П *10-3 м. Схема сжатия грунта при сплошной нагрузке представлена на миллиметровой бумаге. 13 14 Задача №4 Оценка строительных свойств грунтов строительной площадки и определение размеров фундамента Условные обозначения при расчетах оснований фундаментов. DL – отметка планировки; NL - отметка поверхности природного рельефа; h - высота, толщина слоя грунта, м; dfn- нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м; df- расчетная глубина сезонного промерзания грунта, м; dw- глубина расположения уровня подземных вод, м; d1-глубина заложения подошвы фундамента; Hс- глубина сжимаемой толщи от подошвы фундамента до нижней границы сжимаемой толщи (B.C.), м; R - расчетное сопротивление грунта основания, кПа; S - осадка основания, см; Su- предельное значение деформации (осадки) основания, см; WL - уровень подземных вод; FL–отметка подошвы фундамента; в-ширина подошвы фундамента; Nf– масса фундамента; Ng– масса грунта на обрезах фундамента. 15 1. Исходные данные по грунту оснований и нагрузкам, приложенным по обрезу фундамента. вес Удельный грунта , кН/м3 вес Удельный твердых частиц. s,кH/м3 Влажность грунта w, в долях единицы Влажность грунта границе на текучести w L Влажность грунта награнице раскатыванияw P, Угол внутреннего трения φ.п Удельное сцеплниеС.п,кПа Суглинок Расположение WLот поверхности,м Наименование грунта Физико-механические свойства грунта основания 1,5 19,2 27,2 0,24 0,29 0,16 16 32 Исходные данные по нагрузкам и температурам Показатели Ленточные фундаменты под стены Нормативная нагрузка Nn 420 от колонны, кН, или от стены, кН/м Нормативный момент Mn 20 от колонны, кНм, или от стены, кНм/м Сечение колонны или толщина стены, мм 400 Коэффициент, равный сумме абсолютных значений 34 среднемесячных отрицательных температур за зиму, Мt 2.Анализ физико-механических свойств грунта основания. Показатели Обозначения Удельный вес твердых частиц грунта Удельный вес грунта Влажность грунта s, кН/м3 27,2 , кН/м3 W, доли единицы d, кН/м3 19,2 0,24 Удельный вес скелета грунта Формула для расчета Численные значения кН/м3 16 Коэффициент пористости Удельный вес во взвешенном состоянии e =0,75 sb, кН/м3 кН/м3 Коэффициент Sr, водонасыщения (стедоли единицы пень влажности) w=10кН/м3 Границы раскатывания WP, доли единицы Граница текучести WL, доли единицы Число пластичности IP, доли единицы Показатель текучести IL, доли единицы Угол внутреннего φ, град трения Сцепление С, кПа Расчетное R0, кПа сопротивление 0,16 0,29 IP = WL-Wp 0,13 IL 0,61 16 32 R0=230 кПа Коэффициент пористости: =0,75-следовательно, тип грунта - песок мелкий, средней плотности. Степень влажности (коэффициент водонасыщения) Sr=0,87-следовательно, песок средней степени водонасыщения (влажный); IP=0,13 – тип грунта – суглинок. IL=0.61 – суглинок мягкопластичный; Расчетное сопротивление R0=230 кПа - метод интерполяции - грунт может служить в качестве естественного основания. Проектиров ние фунд ментов н естественном основ нии. Определить ширину подошвы ленточного сборного фундамента под кирпичную стену жилого дома. Длина здания 125 м, высота Н=30 м. Расчетные нагрузки на верхнем обрезе фундамента N011= Nn=420 кН; М11= Мn=20кНм. 17 Грунтовые условия: I слой — гумусированный суглинок мощностью h1=0,8 м; =15 кН/м3; II слой - суглинок мягкопластичный, мощностью h2= 4 м; =19,2 кН/м3; удельное сцепление Сп= 32 кПа; угол внутреннего трения φ = 16°, расчетное сопротивление R0= 230 кПа. Глубина заложения подошвы фундамента d1= 1,4 м, здание безподвальное; dв=0, Мt=34, d0= 23см (для суглинков и глин). Определение глубины з ложения подошвы фунд мент . Глубина заложения фундаментов должна определяться с учетом: - назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения (например, наличие подвалов, подземных коммуникаций и т.д.); - величины и характеристики нагрузок, воздействующих на основание; - глубины заложения фундаментов примыкающих зданий и сооружений; - инженерно-геологических условий площадки строительства (физикомеханических свойств грунтов, характера напластований); - гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружений; - глубины сезонного промерзания грунтов. Нормативная глубина промерзания грунта, если она менее 2,5 м, определяется по формуле: d fn d 0 M t 0, 23 5, 2 1, 2 м где Мt- коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе; d0 - глубина промерзания в см, зависящая от вида грунта; принимается равной: - для суглинков и глин — 23 см; - супесей, песков мелких и пылеватых — 28 см; 18 - песков гравелистых, крупных и средней крупности — 30 см; - крупнообломочных грунтов — 34 см. Расчетная глубина сезонного промерзания грунта df определяется по формуле df=Kh*dfn, где Kh— коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на глубину промерзания грунта у фундаментов стен и колонн. Для отапливаемых зданий с полами на грунте Kh=0,6; на лагах по грунту Kh=0,7; по утепленному цокольному перекрытию Kh=0,8. В курсовой работе для всех вариантов рекомендуется принять Kh=0,8. df=0,8*1,2=1,0 м По конструктивным соображениям глубина заложения подошвы фундамента d1под стены, для ленточных фундаментов, должна быть не менее 1,0м, а фундаментов под колонны не менее 1,5 м. За расчетную величину принимается большее значение из df и d1. Принимаемая глубина заложения подошвы фундамента должна быть кратной 0,1 м. Так как df d1, то примем 1,4м. Определение р змеров подошвы фунд мент Размеры фундамента определяются методом последовательных приближений. Площадь подошвы фундамента в первом приближении определяется по формуле A= , ср где N011= Nn— расчетная нагрузка, по второму предельному состоянию, приложенная к обрезу фундамента, кН; R0 — расчетное сопротивление грунта основания, кПа; ср— средний удельный вес грунта и материала фундамента, кН/м3, принимаемый равным 20 кН/м3; 19 d1 — глубина заложения фундамента от планировочной отметки, м. Для квадратного фундамента b= , для прямоугольного фундамента b А Kn Полученное значение А для фундаментов при внецентренной нагрузке должно быть увеличено на 10-20 % на восприятие момента сил. Размеры подошвы фундамента следует округлять, чтобы они были кратными 100 мм. Определяем ширину подошвы фундамента в первом приближении по формуле: А с1 =1,1; м c2=1,0 Значение '11 определим по формуле: ’11= = =16,8 кН/м3 Значение '11 на отметке подошвы фундамента равно 16,8 Н/м3.Здание по условию бесподвальное, следовательно dв=0. Расчетное сопротивление грунта основания, кПа, определяется по формуле R= с с К (Му ·Kz ·b · 11 + Mq · d1· '11+ (Mq-1)·dв· '11+ Мс·c11), где с1 и с2— коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 2.5; К — коэффициент надежности по грунту, К = 1; Му,Mq, Мс— коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения грунта основания, принимаемые по табл. 2 .6 для промежуточных значений φ11определяются по интерполяции; При φ11= 160 ; Му=0,36, Mq= 2,43, Мс=4,99 Kz=l при b<10 м; b— ширина подошвы фундамента, м; 11— осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 20 подошвы фундамента на глубину 0,5b (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3; '11— то же, залегающих выше подошвы в пределах глубины d1; c11 — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; d1 — глубина заложения подошвы фундамента. В курсовой работе принимается '11= 11= , а величина dв= 0. Определяем значение R при b=2,1 м кП Уточняем ширину подошвы фундамента при R=254,30 кПа. м Уточняем расчетное сопротивление грунта при b=1,8 м кП Вычисленное значение R отличается от предыдущего менее чем на 5 %, поэтому полученную ширину округляем до большего стандартного размера фундаментной плиты. Проверк д влений под подошвой внецентренно н груженного фунд мент . Для внецентренно нагруженного фундамента должны удовлетворяться условия: P≤R; Pmax≤1,2 R; Pmin>0, где Р— среднее давление по подошве фундамента, кПа; Рmах, min— максимальное и минимальное краевое давление, кПа. P= Рmах, min= + ср А А + ср 21 ± , где М11 — момент от сочетания расчетных нагрузок, кНм; M11 = Мn; W — момент сопротивления в плоскости подошвы фундамента; W= . Выбираем плиту ФЛ-20-12-2 b=2000мм; l=1180мм; h=500 мм. Поскольку высота плиты 0,5 м, то отметка подошвы стены составляет 1,4 м. Уточняем расчетное сопротивление грунта при b=2,0 м и d1=1,4 м кП P= =238 кПа<R=253,70 кПа-условие выполнено. + Pmax= + + =268,30 кПа<1,2*R=304,40 кПа-условие выполнено. м3 W= Pmin= + = 207,70 кПа>0-условие выполнено. Следовательно, размеры фундамента подобраны правильно. Необходимо иметь в виду, что недонапряжение под подошвой фундамента в пределах 5% относится к одному из трех записанных выше условий. 22 23 Список использованной литературы: 1. Крупина Н. В. Основания и фундаменты транспортных сооружений: учебное пособие / Н. В. Крупина. – Кемерово: КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева, 2017. – 152 с. 2. Савельев А. В. Основания и фундаменты сооружений: учебное пособие / А. В. Савельев. – Москва: РУТ (МИИТ), 2014. – 120 с. 3. СП 131.13330.2021 ―Строительная климатология‖ 4. Полищук А. И. Основания и фундаменты, подземные сооружения: учебник / А. И. Полищук. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 559 с. 5. Проектирование и расчет оснований и фундаментов транспортных сооружений: учебное пособие / С. Г. Колмогоров, П. Л. Клемяционок, С. С. Колмогорова, Е. В. Городнова. - Санкт-Петербург: ПГУПС, 2016 г. – 75 с. 6. СП 22.13330.2016. ―Основания зданий и сооружений‖ 24