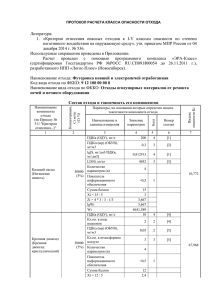

I ЗАДАЧИ ЗАДАЧА 1. РАСЧЕТ УЩЕРБА ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ Задача 1.1 При проведении ремонтных работ подземного газопровода, проходящего через лес, погибли лоси и кабаны, попавшие на территории ремонтных работ в выкопанную и ничем не огороженную глубокую траншею длиной 130 м. Посчитать ущерб, причинённый охотничьим ресурсам согласно Приказу Минприроды России от 8 декабря 2011 г. № 948 “Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам” (с изменениями на 17 ноября 2017 года). Основной расчет осуществляется по формуле: У = К·Т·N, где N - пострадавших особей, T - такса за пострадавшую особь, К - коэффициент учёта условий ущерба. Варианты Вариант Количество погибших лосей, шт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Количество погибших кабанов, шт 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 1 Вариант Количество погибших лосей, шт 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Количество погибших кабанов, шт 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Задача 1.2 При движении автомобильного транспорта по автомобильной дороге были сбит неожиданно выбежавшие на дорогу лось с белками. Посчитать ущерб, причиненный охотничьим ресурсам согласно того же нормативного документа. Основной расчет осуществляется по формуле: У = К·Т·N, где N - пострадавших особей, T - такса за пострадавшую особь, К - коэффициент учёта условий ущерба. Варианты Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Количество сбитых лосей, шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Количество сбитых белок, шт 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 2 Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Количество сбитых лосей, шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Сбитых белок, шт 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 Задача 1.3 Во время разрешенной охоты случайно были застрелены краснокнижные дикие кошки. Посчитать ущерб, причиненный охотничьим ресурсам согласно того же нормативного документа. Основной расчет осуществляется по формуле: У = К·Т·N, где N - пострадавших особей, T - такса за пострадавшую особь, К - коэффициент учёта условий ущерба. Варианты 1 2 3 4 5 Количество застреленных самцов диких кошек, шт 30 29 28 27 26 Количество застреленных самок диких кошек, шт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вариант 16 17 18 19 20 Количество застреленных самцов диких кошек, шт 15 14 13 12 11 Количество застреленных самок диких кошек, шт 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вариант ЗАДАЧА 2. РАСЧЕТ УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ Задача 2.1 В результате аварии на нефтепроводе и утечки углеводородов в водоём погибло несколько особей камчатского, равношипного и волосатого четырёхугольного краба. Определить причиненный ущерб водным биоресурсам согласно Постановлению Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. N 1321 3 "Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам". Варианты Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Количество погибших особей камчатского краба, шт 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 Количество погибших особей равношипного краба, шт 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 4 Количество погибших особей волосатого четырехугольного краба, шт 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Задача 2.2 Незаконный вылов обского осетра в охранной зоне на территории РФ привел к гибели самок с икрой и травмированию самцов. Определить причиненный ущерб водным биоресурсам согласно вышепредставленного нормативного документа. Варианты Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Количество погибших самок осетра, шт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Суммарное количество икры, кг 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 5 Количество травмированных самцов осетра, шт 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ЗАДАЧА 3 РАСЧЕТ УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ Задача 3.1 В Волгоградской области в результате аварийного разлива нефтяного масла на реке Медведица (приток реки Дон) наблюдалась пленка нефтепродуктов площадью 405 м2. Меры по ликвидации разлива нефтяного масла стали приниматься через N часов. В ходе лабораторных анализов определены: 1. удельная масса пленки нефтепродуктов на площади 1 м2 акватории водного объекта равна 755 г/м2; 2. концентрация растворенного в воде нефтяного масла под слоем разлива равна 15,2 мг/дм3 с учетом фоновой концентрации. Глубина отбора проб составляет 0,3 м. В расчетах принять Кин = 1. Рассчитать ущерб, наносимый водному объекту согласно Приказу Минприроды России от 13.04.2009 N 87 (ред. от 26.08.2015). Варианты Вариант Дата аварии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 01.05.2018 01.06.2018 01.07.2018 01.08.2018 01.09.2018 01.10.2018 01.11.2018 01.12.2018 01.01.2019 01.02.2019 01.03.2019 Время непринятия мер по ликвидации, N, часы 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 6 Вариант Дата аварии 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01.04.2019 01.05.2019 01.06.2019 01.07.2019 01.08.2019 01.09.2019 01.10.2019 01.11.2019 01.12.2019 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 Время непринятия мер по ликвидации, N, часы 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Задача 3.2 Непрерывно работающее предприятие ООО «УгольНефтьГаз» сбрасывает 2000 м3 в год сточных вод, содержащих нефтепродукты, без предварительной очистки в бассейн реки Енисей. В расчетах принять Кин = 1. Рассчитать ущерб, наносимый водному объекту согласно Приказу Минприроды России от 13.04.2009 N 87 (ред. от 26.08.2015). Варианты Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Концентрация нефтепродуктов в сточных водах, мг/л 719 722 725 728 731 734 737 740 743 746 749 752 755 758 761 Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Концентрация нефтепродуктов в сточных водах, мг/л 764 767 770 773 776 779 782 785 788 791 794 797 800 803 806 ЗАДАЧА 4. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ Для расширения и ремонта существующей автомобильной дороги необходимо провести анализ уровня экологической безопасности в зоне воздействия существующей дороги на окружающую среду. L (м) – расстояние участка дороги, участок расположен в низине на глубине H (м), V (км/ч) – средняя скорость движения транспортных средств, W (м/c) – скорость ветра. 7 Необходимо определить: 1. Концентрацию токсичных компонентов отработавших газов в атмосфере в зоне действия автомобильной дороги. 2. Сравнить с предельно-допустимой концентрацией (ПДК) этих веществ и сделать вывод об уровне загазованности в зоне влияния автомобильной дороги. Концентрация токсичных компонентов: 𝐶𝑖 = 𝑁 ∙ 𝑄𝑖 · 𝐴0 · 𝐾н · 𝐾м √𝜋 · 𝜎 · 𝑉Т , мг/м3 где Qi – мощность эмиссии данного газа, мг/м·с, А0 – коэффициент стратификации атмосферы, принимаемый для конкретного региона по климатическим справочникам (для Казани А0 = 1); КН – коэффициент, учитывающий возвышение проезжей части над окружающей местностью (таблица 1) КМ – коэффициент, учитывающий наличие защитных насаждений, (принимается для Казани КМ = 0,85). σ – коэффициент вертикального рассеивания Гаусса (таблица 2) VТ – показатель, характеризующий турбулентность перемещения воздушных потоков в зависимости от скорости движения. При расчетной скорости ветра до 5 м/с и скорости движения до 80 км/час VТ = 0,25 м/с. N – Количество автомобилей в час Таблица 1. Коэффициент КН Величина КН эффективности 0,66 0,63 0,60 0,50 Вид сооружения Выемки до 12 м Насыпь до 1 м Возвышение до 5 м Эстакада ≥5 м 8 в зоне Таблица 2. рассеивания, σ Скорость ветра, м/с до 2 2-5 Величина 30 3 1,6 50 5 2,7 коэффициента вертикального Расстояние участка дороги, L, м 75 100 150 200 250 7 10 15 20 25 4 6 10 14 17 300 30 20 Мощность эмиссии газа: Для оценки степени загрязнения определяют суммарную относительную концентрацию вредных веществ в атмосфере в зоне влияния дороги, которая не должна превышать 1. ∑ 𝐶𝑖 С С С < 1 или 𝐶𝑂 + 𝑁𝑂 + 𝐶𝐻 < 1, ПДК𝑖 ПДК𝐶𝑂 ПДК𝑁𝑂 ПДК𝐶𝐻 ССО, СNO, ССН – фактическая концентрация соответственно оксида углерода, оксидов азота и углеводородов, мг/м3; ПДКСО, ПДКNO, ПДКСН – предельно-допустимые концентрации указанных веществ, мг/м3; ПДКСО = 3 мг/м3, ПДКNO = 0,06 мг/м3, ПДКСН = 1,5 мг/м3 9 Варианты № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Улица Карбышева Пушкина Ленина Гагарина Кирпичникова Гоголя Карла Маркса Профсоюзная Островского Московская Гудованцева Ямашева Тукая Хади Такташ Вахитова Чистпольская Арбузова Сибирский Тракт Зорге Сафиуллина Фучика Сахарова Гарифьянова Бр. Касимовых Пионерская Комарово Отрадная Высотная Химическая Батыршина N 174 248 322 396 470 544 618 692 766 840 914 988 1062 1136 1210 1284 1358 1432 1506 1580 1654 1728 1802 1876 1950 2024 2098 2172 2246 2320 Н, м -11.3 -10.6 -9.9 -9.2 -8.5 -7.8 -7.1 -6.4 -5.7 -5 -4.3 -3.6 -2.9 -2.2 -1.5 -0.8 -0.1 0.6 1.3 2 2.7 3.4 4.1 4.8 5.5 6.2 6.9 7.6 8.3 9 10 L, м 30 30 30 50 50 50 50 75 75 75 75 100 100 100 100 150 150 150 150 200 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 V, км/ч 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 w, м/с 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55 2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 ЗАДАЧА 5. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Источником выброса на предприятии является паросиловое производство, сжигающее уголь. Выброс дымовых газов с температурой Тг (°С), ведется через трубу с высотой H (м) и диаметром D (м) со скоростью W (м/с). Рассеивание происходит в атмосферном воздухе, температура которого Тв (°С). Количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ М (г/с) определяются по данным годового расхода топлива и времени работы котельной за год с учетом удельных показателей вредных выбросов (т/т топлива или т/1000 м3 газа) Cф(СО) = 1,5 мг/м3 ПДК(СО) = 5 мг/м3 3 Cф(NO2) = 0,03 мг/м ПДК(NO2) = 0,085 мг/м3 3 Cф(SO2) = 0,1 мг/м ПДК(SO2) = 0,5 мг/м3 3 Cф(пыль) = 0,2 мг/м ПДК(пыль) = 0,5 мг/м3 Необходимо: 1. Рассчитать предельно допустимый выброс (ПДВ) отдельно по каждому выбрасываемому веществу с учетом фоновых концентраций Сф, мг/м3. 2. Определить требуемую степень очистки и дать рекомендации по снижению выбросов, если фактический выброс М какого-либо вредного вещества превышает расчетный норматив ПДВ. 𝑊 2 ∙𝐷 Коэффициент f: 𝑓 = 1000 ∙ 𝐻2 ∙∆𝑇 V Объём дымовых газов, V, м³/с: Коэффициент m: Параметр Vm: Концентрация вредных атмосферы, Сmax, мг/м3: D2 4 1 𝑚= 1 1 0.67+0.1∙𝑓2 +0.34∙𝑓3 𝑉∙∆𝑇 1/3 𝑉м = 0.65 ∙ ( 𝐻 ) веществ 11 W в приземном слое C м axi A M i F m n H 2 V T 3 1 при Vм>2, коэффициент n=1; А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, для газообразных веществ F = 1, для пыли F = 3. η – безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности, для ровной и слабопересеченной местности η = 1. 1. Расстояние от источника выбросов, на котором приземная концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения, Xmax, м: 5−𝐹 𝑋𝑚𝑎𝑥 = ∙ 𝑑 ∙ 𝐻, 4 3 𝑑 = 7 ∙ √𝑉𝑚 ∙ (1 + 0,28√𝑓 ) – безразмерный коэффициент 3 (ПДК −С𝑖 )∙𝐻2 ∙ √𝑉∙∆𝑇 ф 𝑖 ПДВ, г/с: ПДВ𝑖 = 𝐴𝐹𝑚𝑛 В случае, если ПДВ одного или нескольких компонентов окажется ниже его количества (М) в выбрасываемых газах, то необходимо провести расчет его требуемой степени очистки: 𝑀 − ПДВ КПД = ∙ 100 М 12 Количество выбросов М, г/с № 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Мсо MNO2 MSO2 Мпыли 13,0 13,7 14,4 15,1 15,8 16,5 17,2 17,9 18,6 19,3 20,0 20,7 21,4 22,1 22,8 23,5 24,2 24,9 25,6 26,3 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 Высота трубы, H, м Диаметр трубы, D, м 30 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 15 16 17 18 19 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 13 Скорость выброса дымовых газов, W, м/с 13 13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,4 15,8 16,2 16,6 17,0 17,4 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2 20,6 Тг, °С Тв, °С Коэффициент А 195,0 194,7 194,4 194,1 193,8 193,5 193,2 192,9 192,6 192,3 192,0 191,7 191,4 191,1 190,8 190,5 190,2 189,9 189,6 189,3 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5 25,8 26,1 26,4 26,7 27,0 27,3 27,6 27,9 28,2 28,5 28,8 29,1 200 200 200 200 200 200 200 140 140 140 140 140 140 160 160 160 160 160 160 180 Количество выбросов М, г/с № 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Мсо MNO2 MSO2 Мпыли 27,0 27,7 28,4 29,1 29,8 30,5 31,2 31,9 32,6 33,3 34,0 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47 12,0 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 Высота трубы, H, м Диаметр трубы, D, м 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 24 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 14 Скорость выброса дымовых газов, W, м/с 21 21,4 21,8 22,2 22,6 23 23,4 23,8 24,2 24,6 25 Тг, °С Тв, °С Коэффициент А 189,0 188,7 188,4 188,1 187,8 187,5 187,2 186,9 186,6 186,3 186,0 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 30,9 31,2 31,5 31,8 32,1 32,4 180 180 180 180 180 250 250 250 250 250 250 ЗАДАЧА 6. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле: Zc=Kc1+...+Kci+...+Kcn-(n-1), где n - число определяемых компонентов, Ксi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента (Сi) над фоновым значением, Ксi=Сi/ПДК. Фоновые концентрации (Сфон): Нефтепродукты (НП) = 1500 мг/кг, Cd = 0,5 мг/кг, Zn = 23 мг/кг, Pb = 32 мг/кг, Ni = 4 мг/кг, Cu = 3 мг/кг, As = 2 мг/кг, Hg = 2,1 мг/кг. Экологическое состояние почв селитебных территорий следует считать относительно удовлетворительным при соблюдении следующих условий: суммарный показатель химического загрязнения (Zc) - не более 16; число патогенных микроорганизмов в 1 г почвы - менее 104; коли-титр - более 1.0; яйца гельминтов в 1 кг почвы - отсутствуют; генотоксичность почвы - не более 2. Задача. Определить степень загрязнения почвы на промышленном предприятии вредными веществами № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 НП 2,00 4,00 2,00 5,00 2,00 6,00 2,00 7,00 2,00 8,00 2,00 9,00 2,00 10,00 2,00 11,00 2,00 12,00 2,00 13,00 2,00 14,00 2,00 15,00 2,00 16,00 2,00 17,00 2,00 18,00 Содержание вредных веществ, мг/кг Cd Zn Pb Ni Cu As 0,40 0,3 0,070 0,140 0,020 0,130 0,80 0,6 0,140 0,280 0,040 0,260 1,20 0,9 0,210 0,420 0,060 0,390 1,60 1,2 0,280 0,560 0,080 0,520 2,00 1,5 0,350 0,700 0,100 0,650 2,40 1,8 0,420 0,840 0,120 0,780 2,80 2,1 0,490 0,980 0,140 0,910 3,20 2,4 0,560 1,120 0,160 1,040 3,60 2,7 0,630 1,260 0,180 1,170 4,00 3,0 0,700 1,400 0,200 1,300 4,40 3,3 0,770 1,540 0,220 1,430 4,80 3,6 0,840 1,680 0,240 1,560 5,20 3,9 0,910 1,820 0,260 1,690 5,60 4,2 0,980 1,960 0,280 1,820 6,00 4,5 1,050 2,100 0,300 1,950 6,40 4,8 1,120 2,240 0,320 2,080 6,80 5,1 1,190 2,380 0,340 2,210 7,20 5,4 1,260 2,520 0,360 2,340 7,60 5,7 1,330 2,660 0,380 2,470 8,00 6,0 1,400 2,800 0,400 2,600 8,40 6,3 1,470 2,940 0,420 2,730 8,80 6,6 1,540 3,080 0,440 2,860 9,20 6,9 1,610 3,220 0,460 2,990 9,60 7,2 1,680 3,360 0,480 3,120 10,00 7,5 1,750 3,500 0,500 3,250 10,40 7,8 1,820 3,640 0,520 3,380 10,80 8,1 1,890 3,780 0,540 3,510 11,20 8,4 1,960 3,920 0,560 3,640 11,60 8,7 2,030 4,060 0,580 3,770 12,00 9,0 2,100 4,200 0,600 3,900 16 Hg 0,120 0,240 0,360 0,480 0,600 0,720 0,840 0,960 1,080 1,200 1,320 1,440 1,560 1,680 1,800 1,920 2,040 2,160 2,280 2,400 2,520 2,640 2,760 2,880 3,000 3,120 3,240 3,360 3,480 3,600 ЗАДАЧА 7. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ Гидрохимический индекс загрязнения вещества (ИЗВ) является аддитивным показателем и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов и вычисляется по формуле: ИЗВ 1 n Ci 1 6 Ci n i 1 ПДК i 6 i 1 ПДК вi где n – число показателей, используемых для расчета индекса; Сi – концентрация химического вещества в воде, мг/л; ПДКi – предельно допустимая концентрация вещества в воде, мг/л. При определении ИЗВ для водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового видов водопользования расчет ведут по величине ПДК для шести компонентов, имеющих наибольшую кратность превышения (С/ПДК), т.е. n = 6. В число шести основных, так называемых «лимитируемых» показателей, входят в обязательном порядке концентрация растворенного кислорода и значение БПК5. Учитывая, что показатель биохимического потребления кислорода (БПК5) является интегральным показателем наличия легкоокисляемых органических веществ (ПДК для БПКполн − 3 мг О2/л), а также то, что с увеличением содержания легкоокисляемых органических веществ (уменьшением содержания растворенного кислорода) качество вод снижается более резко, ПДК для этих показателей принимается по таблице 1. При этом для кислорода находится отношение ПДК к C. В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяются по качеству на 7 классов, представленных в таблице 2. 17 Варианты № В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Сульфатион 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 90,0 Хлоридион 5,00 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Аммонийион 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 Нитратион 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 Нитритион 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,044 0,046 0,048 0,050 0,052 0,054 0,056 0,058 0,060 Ионы цинка 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,156 0,168 0,180 0,192 0,204 0,216 0,228 0,240 0,252 0,264 0,276 0,288 0,300 0,312 0,324 0,336 0,348 0,360 Содержание, мг/л Ионы Ионы меди никеля 0,002 0,012 0,004 0,024 0,006 0,036 0,008 0,048 0,010 0,060 0,012 0,072 0,014 0,084 0,016 0,096 0,018 0,108 0,020 0,120 0,022 0,132 0,024 0,144 0,026 0,156 0,028 0,168 0,030 0,180 0,032 0,192 0,034 0,204 0,036 0,216 0,038 0,228 0,040 0,240 0,042 0,252 0,044 0,264 0,046 0,276 0,048 0,288 0,050 0,300 0,052 0,312 0,054 0,324 0,056 0,336 0,058 0,348 0,060 0,360 Ионы марганца 0,012 0,024 0,036 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,156 0,168 0,180 0,192 0,204 0,216 0,228 0,240 0,252 0,264 0,276 0,288 0,300 0,312 0,324 0,336 0,348 0,360 Железо общее 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 3,60 3,75 3,90 4,05 4,20 4,35 4,50 Фенол 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 Нефты 0,002 0,003 0,005 0,006 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,026 0,027 0,029 0,030 0,032 0,033 0,035 0,036 0,038 0,039 0,041 0,042 0,044 0,045 ХПК БПК 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 Раств. кислород 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Таблица 1. Нормативные величины БПК5 и растворенного кислорода Потребление кислорода (БПК5) До 3 мг О2/л включительно Более 3 до 15мг О2/л Свыше 15 мг О2/л Величина мг О2/л принимается за ПДК 3 2 1 Для растворенного кислорода при содержании, мг/л Величина мг О2/л, принимается за норматив Свыше 6 Менее 6 до 5 Менее 5 до 4 Менее 4 до 3 Менее 3 до 2 Менее 2 до 1 Менее 1 до 0 6 12 20 30 40 50 60 Таблица 2. Классификация качества зависимости от комплексного ИЗВ Качественное состояние воды Очень чистые Чистые Умеренно загрязненные Загрязненные Грязные Очень грязные Чрезвычайно грязные воды водоемов < 0,2 0,2 – <1,0 Класс качества воды 1 2 1,0 – <2,0 3 2,0 – 4<,0 4,0 – <6,0 6,0 – <10,0 4 5 6 ≥ 10,0 7 Значения ИЗВ 19 в ЗАДАЧА 8. РАСЧЕТ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ Основным источником шума на территории цеха очистки сточных вод является работа насосной стации. Необходимо рассчитать уровень звукового давления от источника шума, координаты которого составляют X = 12 м, Y = 15 м, Z = 1 м, до расчетной точки Xрт = 980 м, Yрт = 1215 м, Zрт = 3 м. Октавный уровень звуковой мощности источника шума 150 дБ. На территории завода поимущественно преобладает асфальтовой покрытие и утоптанный грунт. Длина кратчайшего пути от источника в точку наблюдения, проходящего через верхнюю кромку экрана, составляет 2000 м., расстояние между ними по прямой линии – 1500 м. СЗЗ характеризуется однорядной при шахматной посадке деревьев внутри полос зеленых насаждений. Расчетная точка располагается внутри здания. Допустимый уровень звукового давления на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, согласно таб. 1 и 2 СНиП П-1277 "Защита от шума" равен 45 дБА в ночное время и 55 дБА в дневное время (с 7 до 23 часов). Уровень звукового давления Li, дБ от 1-го источника шума в любой точке на рассматриваемой территории рассчитывается по формуле для каждой из октавных полос в диапазоне частот от 31,5 до 8000 Гц: Li = LPi + K ∙ Lg([Ф1/r12 + (1 – α) ∙ Ф2 / r22] / Ω) - βα ∙ r1 / 1000 ΔL(H) - ΔL(B) - ΔL(F), где LPi – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ, расположенного на промплощадке; К – безразмерный коэффициент (равный 10 для точечных источников шума и равный 7,5 для протяженных источников шума ограниченного размера); Ω = 4 π – полный пространственный угол в стерадианах; α – октавный коэффициент звукопоглощения поверхности земли – принимается равным 0,1 для твердых поверхностей (асфальт, бетон) и 0,3 – для травяного и снежного покрова; Ф1 и Ф2 – коэффициенты направленности излучения 20 источника шума и его зеркального отражения, соответственно (для ненаправленных источников шума значения Ф1 и Ф2 равны 1; для направленных источников шума значения Ф1 и Ф2 определяются по данным технической документации на оборудование); βα – октавный коэффициент затухания звука в атмосфере на 1 км (таблица 1); r1 – расстояние шума между источником шума и расчетной точкой, рассчитанный по формуле: 𝑟1 = √(𝑋𝑖 − 𝑋рт )2 + (𝑌𝑖 − 𝑌рт )2 + (𝑍𝑖 − 𝑍рт )2 , где Xрт, Yрт, Zрт – координаты расчетной точки по осям X, Y, Z, м; Xi, Yi, Zi – координаты i-го источника шума по осям X, Y, Z, м. r2 – расстояние (м) между зеркальным изображением источника шума при отражении от поверхности земли и расчетной точкой, рассчитанное по формуле: 𝑟2 = √(𝑋𝑖 − 𝑋𝑝𝑡 )2 + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑝𝑡 )2 + (𝑍𝑖 + 𝑍𝑝𝑡 )2 , ΔL(B) – снижение шума в дБ экранами при расположении их между источником шума и расчетной точкой рассчитывается по формуле: ΔL(B) = 20 ∙ lg [ sh x √2πN ] + 5, th√2πN ex −e−x e2x −1 thx = ch x = ex +e−x = e2x +1 , λ = c f где с – скорость звука, м/с, f – средняя частота звука (300-3000 Гц), e – основание натурального логарифма, N = 2δ/λ; δ = a + b – d; a + b – длина кратчайшего пути от источника в точку наблюдения, проходящего через верхнюю кромку экрана, м; d – расстояние между ними по прямой линии, м; th(x) – тангенс 21 гиперболический выражения; λ – длина волны звука на средней частоте октавной полосы, м. ΔL(F) - ослабление уровня звука полосой зеленых насаждений или лесным массивом (таблица 2). ΔL(H) - поправка в дБ, учитывающая звукоизоляцию конструкции открытого окна жилых зданий, ΔL(H) = 10 дБ. Поправка используется в тех случаях, когда расчетная точка располагается внутри жилого (общественного) здания. Таблица 1. Значения октавного коэффициента затухания звука (βα) в атмосфере на 1 км 31,5 63 125 250 512 1000 2000 4000 8000 Среднегеометрическая частота в октавных полосах, Гц βα, дБ/км 0 0 0,7 1,5 3,0 6,0 12,0 24,0 48,0 Таблица 2. ослабление уровня насаждений или лесным массивом Полоса зеленых насаждений звука полосой Ширина полосы, м зеленых Снижение уровня звука ΔL(F), дБА 4-5 5-8 8-10 Однорядная при шахматной посадке 10-15 деревьев внутри полосы 16-20 Двухрядная при расстоянии между 21-25 рядами 3-5 м; ряды аналогичны однорядной Двух- или трёхрядная при расстоянии 26-30 10-12 между рядами 3 м.; ряды аналогичныоднорядной посадке Примечание: высоту деревьев следует принимать не менее 5-8 м 22 Варианты № Вар 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X, м 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Y, Z, Xрт, Yрт, Zрт, м м м м м 15 1 980 1215 3 15 1 973 1204 4,5 15 1 966 1193 6 15 1 959 1182 7,5 15 1 952 1171 9 15 1 945 1160 10,5 15 1 938 1149 12 15 1 931 1138 13,5 15 1 924 1127 15 15 1 917 1116 16,5 15 1 910 1105 18 15 1 903 1094 19,5 15 1 896 1083 21 15 1 889 1072 22,5 15 1 882 1061 24 15 1 875 1050 25,5 15 1 868 1039 27 15 1 861 1028 28,5 15 1 854 1017 30 15 1 847 1006 31,5 15 1 840 995 33 15 1 833 984 34,5 15 1 826 973 36 15 1 819 962 37,5 15 1 812 951 39 15 1 805 940 40,5 23 LPi 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 a+b, м 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 1780 1770 1760 1755 d, м 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 ЗАДАЧА 9. РАСЧЕТ ЦИКЛОНА В качестве примера рассмотрен расчет циклона для очистки отходящих газов после сжигания топлива на основе угля. Зола в составе дымовых газов имеет следующие параметры: Dт = 20 мкм – медиальный диаметр частицы, мкм; σ = 3 - стандартное отклонение величины логарифма диаметра частицы (дисперсия); ρ = 2240 кг/м3 – плотность частиц пыли; Р = 50 Па - давление пылегазовой смеси; Т = 140 °С – температура пылегазовой смеси; Q = 10000 м3/ч - расход отходящих газов; η = 6,55∙10-6 Па·с - динамическая вязкость пылегазовой смеси; Запылённость - 42 г/м3; Состав продуктов сгорания, % (об.): СО2 - 12,1; SO2 - 0,2; N2 73,6; O2 - 5,5; H2O - 8,6; Требуемая эффективность очистки – 95 %; 1. Диаметр циклона: Q , м, где 3600 0,785 Wопт N Wопт – оптимальная усредненная скорость потока, м/с (таблица 1). N - число циклонов. D Таблица 1 – Параметры, определяющие эффективность циклонов Характери стика ЦН-24 ЦН-15У Wопт, м/с D500, м lg ση 4,5 8,5 0,308 3,5 6,0 0,283 Марка циклонов СДК-ЦН ЦН-15 ЦН-11 33 3,5 3,5 2,0 4,5 3,65 2,31 0,352 0,352 0,364 24 СДК-ЦН34 1,7 1,95 0,308 СДКЦН-34М 2,0 1,13 0,34 lg ση – логарифм распределения эффективности различного типа циклонов. Рассмотрим возвратно-поточный циклон типа ЦН-11. По данным таблицы 1 принимается оптимальная скорость потока Wопт. = 3,5 м/с и рассчитывают диаметр циклона: D 1000 1,005 м. 3600 0,785 3,5 1 В соответствии с ГОСТ 9617- 67 для циклонов принят ряд диаметров: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 и 3000 мм. Принимается стандартный диаметр циклона D = 1000 мм. 2. Скорость потока для циклона диаметром 1000 мм: W W Q . 3600 0,785 D 2 N 10000 3,54 м/с. 3600 0,785 12 1 3. Коэффициент гидравлического сопротивления циклона: К1 К 2 500 К 3 , где К1 – поправочный коэффициент, зависящий от диаметра циклона (таблица 2); К2 – поправочный коэффициент, учитывающий запыленность газа (таблица 3); К3 – коэффициент, учитывающий дополнительные потери давления, связанные с компоновкой циклонов в группу (для одиночных циклонов К3 = 0) (таблица 4); ξ500 = 250 – коэффициент гидравлического сопротивления циклона диаметром 500 мм. 25 Таблица 2 – Поправочный коэффициент К1 на диаметр циклона Марка циклона D, СДК-ЦН-33, ЦН-15, ЦН-15У, мм ЦН-11 СДК-ЦН-34, ЦН-24 СДК-ЦН-34М 150 0,94 0,85 1,00 200 0,95 0,90 1,00 300 0,96 0,93 1,00 400 0,99 1,00 1,00 450 0,99 1,00 1,00 500 и 1,00 1,00 1,00 выше Таблица 3 – Поправочный коэффициент К2, учитывающий запыленность газа Запыленность газа, г/м3 Марка циклона <0,1 10 20 40 80 120 150 ЦН-11 1 0,96 0,94 0,92 0,90 0,87 0,85 ЦН-15 1 0,93 0,92 0,91 0,90 0,87 0,86 ЦН-15У 1 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 ЦН-24 1 0,95 0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 СДК-ЦН-33 1 0,81 0,785 0,78 0,77 0,76 0,745 СДК-ЦН-34 1 0,98 0,947 0,93 0,915 0,91 0,90 СДК-ЦН-34М 1 0,99 0,97 0,96 – – – Таблица 4 – Поправочный коэффициент К3 на способ компоновки оборудования Характеристика компоновки К3 Круговая с нижним подводом очищаемых газов к 60 каждому циклону Прямоугольная с подводом газов в общую камеру 60 Прямоугольная с отводом газов из общей камеры 35 Прямоугольная с улиточным отводом от каждого 28 циклона 26 На основании вышеобозначенных значений гидравлического сопротивления составляет: коэффициент ξ = 1·0,92·250+0= 230. 4. Потери давления в циклоне: W 2 . Р 2 Используя правило аддитивности, плотность дымовых газов ρ заданного состава при нормальных условиях составляет, кг/м3: 0,01 (12,1 CO 0,2 SO 73,6 N 5,5 O 8,6 H O 0,01 (12,1 2 2 2 2 2 1,977 0,2 2,927 73,6 1,251 5,5 1,429 8,6 1) 1,31 Плотность газов при рабочих условиях (t = 140 °C): 140 C o 1,31 273 0,87 кг/м3; 273 140 потери давления в циклоне: 230 0,87 3,54 2 1254 Па 2 5. Параметр осаждения: lg Х Dm D50 lg 2 lg 2 , где D50 - средний диаметр осаждаемых частиц. 27 При проектировании на конкретные условия средний диаметр рассчитывается последующему выражению: D 0 W0 D50 D50 D0 0 W Из таблицы 1 для циклона марки ЦН-11 находят значение D500 =3,65 мкм, определенное для стандартного циклона диаметром D0 = 600 мкм при плотности частиц ρ0 = 1930 кг/м3, вязкости газа η0 = 22,2·106 Па·с и величине lg ση = 0,352. 0 6 1000 1930 6,55 10 3,5 D50 3,65 2,36 мкм. 6 600 2240 22,2 10 3,54 Таким образом, параметр осаждения составляет: lg X 20 2,36 0,352 2 (lg 3) 2 1,565 6. По параметру Х из таблицы 5 определяют величину интеграла вероятностей Ф (Х), она принимается численно равной полному коэффициенту очистки. Таблица 5 – Значение нормальной функции распределения Ф (Х) Х -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 Ф (Х), % 2,28 3,59 5,48 8,08 11,51 13,57 21,19 Х -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 Ф (Х), % 27,43 34,46 42,07 50 57,93 95,54 72,57 Х 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Ф (Х), % 78,81 84,13 88,49 91,92 94,52 96,41 97,72 По данным таблицы 5 находят значение интеграла вероятности Ф(Х) =0,941, то есть величина эффективности очистки равна η = 94,1%, что меньше требуемого значения 95 %, на основании чего расчёт проводится расчёт в обратной последовательности начиная с параметра эффективности. 28 Варианты Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 12 13 14 15 16 17 18 Dм, мкм 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 σ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ρ, кг/мᵌ 2240 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 η, Па∙с 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 Р, Па 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Т, °С 140 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 29 Q, мᵌ/ч 10000 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 СО2 12,1 12 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 SO2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 N2 73,6 73,5 73,4 73,3 73,2 73,1 73 72,9 72,8 72,7 72,6 72,5 72,4 72,3 72,2 72,1 72 71,9 71,8 71,7 O2 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 H2O 8,6 8,69 8,78 8,87 8,96 9,05 9,14 9,23 9,32 9,41 9,5 9,59 9,68 9,77 9,86 9,95 10,04 10,13 10,22 10,31 η, % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 6,55E-06 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 30 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 71,6 71,5 71,4 71,3 71,2 71,1 71 70,9 70,8 70,7 70,6 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 10,4 10,49 10,58 10,67 10,76 10,85 10,94 11,03 11,12 11,21 11,3 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 ЗАДАЧА 10. ОТСТАИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД Горизонтальный отстойник является традиционным сооружением для очистки воды от крупнодисперсной оседающей примеси, представляющий собой чаще железобетонный прямоугольный резервуар, в котором очищаемая жидкость, двигаясь прямолинейно в течении 1,5-2 ч осветляется от взвешенных веществ и поступает на дальнейшую технологическую стадию. Эффективность очистки – 40-60%. Рисунок – Горизонтальный отстойник: 7 — подводящий лоток; 2 — полупогружная доска; 3 — скребковая тележка; 4 — отводящий лоток; 5 — жиросборный лоток; 6 — удаление осадка. Отстойник тонкослойный - сооружение для очистки воды прямоугольной или круглой формы, объем которого разделен наклонными параллельными пластинами на отдельные слоиярусы. В каждом из них происходит отстаивание воды, а благодаря наклону пластин — удаление (сползание) выделенного осадка. Узел распределения воды между ярусами — один из основных элементов отстойника тонкослойного. Эффективность очистки ≈ 90%. Тонкослойное отстаивание применяется в случае необходимости сокращения объёма очистных сооружений при ограниченности выделяемой площади и при необходимости 31 повышения эффективности существующих отстойников. В первом случае тонкослойные отстойники выполняют роль самостоятельных сооружений, а во втором – дополняются тонкослойными модулями (блоками), располагаемыми в совершенствуемом отстойнике перед водосборным устройством. Рисунок – Тонкослойный отстойник Исходные данные: расход сточной воды Q = 1200 м3/ч; исходная концентрация взвешенных веществ Cн = 700 мг/л. 10.1 Расчет горизонтального отстойника 1. Скорость осаждения взвешенных веществ: 𝑤ос = 𝑑 2 𝑔(𝜌−𝜌с ) (3,5∙10−5 )2 9,81(2710−1000) = = 0,001 м/с, 18𝜇 18∙(1,14∙10−3 ) где d – минимальный эквивалентный диаметр частиц, осаждаемых в отстойнике, 3,5∙10-5 м; g – ускорение свободного падения; ρ и ρт– плотности воды и частиц взвеси, соответственно, 1000 и 2710 кг/м3. 2. Длина отстойника: 𝜐𝐻 8∙3,1∙0,001 𝐿 = 𝑤 = 0,001 = 24,8 м, ос где υ – скорость движения воды в отстойнике, 8, мм/с; H – глубина зоны отстаивания (таблица 1), 3,1 м. 32 Таблица 1. Характеристики горизонтального отстойника 3. Площадь поперечного сечения отстойника: F = B·H = 3,1∙6 = 18,6 м, где B – ширина отстойника таблица 1), 6 м. 4. Конечная концентрация взвешенных веществ: C2 = C1(100-η)/100 = 700(100-60)/100 = 280 мг/л, где η – эффективность очистки, 60% 10.2 Расчет тонкослойного отстойника 1. Продолжительность отстаивания: 𝑡 = 𝐿𝐵𝐻 16∙5,21∙2 = 1200 = 0,139ч = 500 с, 𝑄 где L – длина секции отстойника, 8∙2=16 м; B – ширина секции отстойника, 5,21 м; H – глубина отстойной части, 2 м. 2. Гидравлическая крупность частиц: 𝑈= 1000ℎ 1000∙0,1 = = 0,2 мм/с, 𝑡 500 где h – высота яруса в отстойнике, 0,1 м. 3. Длина яруса отстойника: 𝐿п = 𝑉ℎ 7∙0,1 = = 3,5 м, 𝑈 0,2 гдеV – скорость движения в отстойнике, 7 мм/с. 4. Ширина пластины в блоке: 𝐵п = 𝐵б 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0,75 · 0,71 = 0,53 м, 33 гдеBб – ширина блока, 0,75 м; α – угол наклона пластины, 45°. 5. Производительность одной секции отстойников: 𝑞= 7,2𝐾𝐻б 𝐿п 𝑈 7,2∙0,5∙1,5∙3,5∙0,2 = = 31, 5 м3 /ч, 𝐾𝑑𝑖𝑠 ℎ 1,2∙0,1 где К – коэффициент использования объёма, 0,5; Нб – высота блока, 1,5 м; Kdis– коэффициент сноса осажденных частиц, 1,2. 6. Скорость потока в ярусе отстойника: 𝑉= 𝑞 31,5 = = 7,8 мм/с, 3,6𝐾𝐻б 2𝐵б 3,6∙0,5∙1,5∙2∙0,75 7. Строительная ширина и глубина секции отстойника: 𝐵 = 2𝐵б + 𝑏1 + 2𝑏2 = 2 ∙ 0,75 + 0,25 + 2 ∙ 0,05 = 1,8м, где, b1иb2 конструкционные размеры, 0,25 и 0,05 соответственно; 𝐻 = 𝐻б + ℎ3 + ℎм + 0,3 = 1,5 + 0,3 + 0,1 + 0,3 = 2,2 м где, h3иhм конструкционные размеры, 0,3 и 0,1 соответственно; м, м, 8. Длина зоны грубой очистки: 𝑞𝑡 31,5∙500 𝑙1 = 3600𝐻 𝐵𝐾 = 3600∙1,5∙1,8∙0,5 = 3,2 м, б 9. Строительная длина секции отстойника: 𝐿стр = 𝑙б + 𝑙1 + 𝑙2 + 2𝑙3 + 𝑙4 = 3,5 + 3,2 + 0,2 + 2 ∙ 0,2 + 0,15 = 7,45 м где, l2, l3 и l4 конструкционные размеры, 0,2, 0,2 и 0,15 м, соответственно; 10. Часовой расход неравномерности: 𝑄𝐾 с 𝑄1 = 161 = учетом коэффициента 1200∙1,1 = 82,5 м3 /ч, 16 часовой где K1 – коэффициент часовой неравномерности, 1,1; 16 – число рабочих часов (две смены). 34 11. Количество секций тонкослойного отстойника: 𝑄1 82,5 𝑁= = = 2,6 ≈ 3 секции 𝑞 31,5 12. Конечная концентрация взвешенных веществ: C2 = C1(100-η)/100 = 700(100-90)/100 = 70мг/л, где η – эффективность очистки, 90% Таблица 2. Сравнительная таблица основных характеристик горизонтального и тонкослойного отстойника Показатель Горизонтальный Тонкослойный отстойник отстойник Длина, м 24 7,45 Ширина, 6 1,8 Высота, м 3,1 2,2 Конечная концентрация 280 70 взвешенных веществ, мг/л 35 Варианты к задаче 10.1 № вар Тонкослойный отстойник 0 С1, мг/л 700 L, м 16 B, м 5,21 H, м 2 Q, м³/ч 1200 h, м 0,1 V, мм/с 7,0 Bб, м 0,75 α, ° 45 K, м 0,5 Hб, м 1,50 Kdis, м 1,2 b1, м 0,25 b2, м 0,05 h3, м 0,3 hм, м 0,1 l2, м 0,2 l3, м 0,2 l4, м 0,15 1,1 1 697 16 5,24 2 1203 0,1 7,1 0,76 45 0,5 1,52 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 2 694 16 5,27 2 1206 0,1 7,2 0,77 45 0,5 1,54 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 3 691 16 5,3 2 1209 0,1 7,0 0,78 45 0,5 1,56 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 4 688 16 5,33 2 1212 0,1 7,1 0,79 45 0,5 1,58 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 5 685 16 5,36 2 1215 0,1 7,2 0,8 45 0,5 1,60 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 6 682 16 5,39 2 1218 0,1 7,0 0,81 45 0,5 1,62 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 7 679 16 5,42 2 1221 0,1 7,1 0,82 45 0,5 1,64 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 8 676 16 5,45 2 1224 0,1 7,2 0,83 45 0,5 1,66 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 9 673 16 5,48 2 1227 0,1 7,0 0,84 45 0,5 1,68 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 10 670 16 5,51 2 1230 0,1 7,1 0,85 45 0,5 1,70 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 11 667 16 5,54 2 1233 0,1 7,2 0,86 45 0,5 1,72 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 12 664 16 5,57 2 1236 0,1 7,0 0,87 45 0,5 1,74 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 13 661 16 5,6 2 1239 0,1 7,1 0,88 45 0,5 1,76 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 14 658 16 5,63 2 1242 0,1 7,2 0,89 45 0,5 1,78 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 15 655 16 5,66 2 1245 0,1 7,0 0,9 45 0,5 1,80 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 16 652 16 5,69 2 1248 0,1 7,1 0,91 45 0,5 1,82 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 17 649 16 5,72 2 1251 0,1 7,2 0,92 45 0,5 1,84 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 18 646 16 5,75 2 1254 0,1 7,0 0,93 45 0,5 1,86 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 36 K1 Окончание таблицы № вар Тонкослойный отстойник 19 С1, мг/л 643 L, м 16 B, м 5,78 H, м 2 Q, м³/ч 1257 h, м 0,1 V, мм/с 7,1 Bб, м 0,94 α, ° 45 K, м 0,5 Hб, м 1,88 Kdis, м 1,2 b1, м 0,25 b2, м 0,05 h3, м 0,3 hм, м 0,1 l2, м 0,2 l3, м 0,2 l4, м 0,15 1,1 20 640 16 5,81 2 1260 0,1 7,2 0,95 45 0,5 1,90 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 21 637 16 5,84 2 1263 0,1 7,0 0,96 45 0,5 1,92 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 22 634 16 5,87 2 1266 0,1 7,1 0,97 45 0,5 1,94 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 23 631 16 5,9 2 1269 0,1 7,2 0,98 45 0,5 1,96 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 24 628 16 5,93 2 1272 0,1 7,0 0,99 45 0,5 1,98 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 25 625 16 5,96 2 1275 0,1 7,1 1,00 45 0,5 2,00 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 26 622 16 5,99 2 1278 0,1 7,2 1,01 45 0,5 2,02 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 27 619 16 6,02 2 1281 0,1 7,0 1,02 45 0,5 2,04 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 28 616 16 6,05 2 1284 0,1 7,1 1,03 45 0,5 2,06 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 29 613 16 6,08 2 1287 0,1 7,2 1,04 45 0,5 2,08 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 30 610 16 6,11 2 1290 0,1 7,0 1,05 45 0,5 2,10 1,2 0,25 0,05 0,3 0,1 0,2 0,2 0,15 1,1 37 K1 Варианты к задаче 10.2 № вар Горизонтальный отстойник 0 С1, мг/л 700 L, м 16 B, м 5,21 H, м 2 0,000035 ρ, кг/м³ 2710 ρc , кг/м³ 1000 0,00114 H, м 3,1 υ, мм/с 8 1 697 16 5,24 2 694 16 5,27 2 0,000035 2707 2 0,000035 2704 1000 0,00114 3,1 8 1000 0,00114 3,1 3 691 16 5,3 2 0,000035 8 2701 1000 0,00114 3,1 8 4 688 5 685 16 5,33 2 16 5,36 2 0,000035 2698 1000 0,00114 3,1 8 0,000035 2695 1000 0,00114 3,1 6 682 16 5,39 8 2 0,000035 2692 1000 0,00114 3,1 8 7 679 16 8 676 16 5,42 2 0,000035 2689 1000 0,00114 3,1 8 5,45 2 0,000035 2686 1000 0,00114 3,1 9 673 8 16 5,48 2 0,000035 2683 1000 0,00114 3,1 10 8 670 16 5,51 2 0,000035 2680 1000 0,00114 3,1 8 11 667 16 5,54 2 0,000035 2677 1000 0,00114 3,1 8 12 664 16 5,57 2 0,000035 2674 1000 0,00114 3,1 8 13 661 16 5,6 2 0,000035 2671 1000 0,00114 3,1 8 14 658 16 5,63 2 0,000035 2668 1000 0,00114 3,1 8 15 655 16 5,66 2 0,000035 2665 1000 0,00114 3,1 8 16 652 16 5,69 2 0,000035 2662 1000 0,00114 3,1 8 17 649 16 5,72 2 0,000035 2659 1000 0,00114 3,1 8 18 646 16 5,75 2 0,000035 2656 1000 0,00114 3,1 8 19 643 16 5,78 2 0,000035 2653 1000 0,00114 3,1 8 20 640 16 5,81 2 0,000035 2650 1000 0,00114 3,1 8 21 637 16 5,84 2 0,000035 2647 1000 0,00114 3,1 8 22 634 16 5,87 2 0,000035 2644 1000 0,00114 3,1 8 23 631 16 5,9 2 0,000035 2641 1000 0,00114 3,1 8 24 628 16 5,93 2 0,000035 2638 1000 0,00114 3,1 8 25 625 16 5,96 2 0,000035 2635 1000 0,00114 3,1 8 26 622 16 5,99 2 0,000035 2632 1000 0,00114 3,1 8 27 619 16 6,02 2 0,000035 2629 1000 0,00114 3,1 8 28 616 16 6,05 2 0,000035 2626 1000 0,00114 3,1 8 29 613 16 6,08 2 0,000035 2623 1000 0,00114 3,1 8 30 610 16 6,11 2 0,000035 2624 1000 0,00114 3,1 8 d, м 38 μ, Па·с ЗАДАЧА 11. СНИЖЕНИЕ ЖЁСТКОСТИ ВОДЫ Жёсткость воды - совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей кальция и магния. Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена при использовании мыла. Использование жёсткой воды вызывает появление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п. Наиболее распространённым способом уменьшения жесткости в быту является кипячение воды, в промышленности – реагентное осаждение, ионный обмен и обратный осмос. Задача 11.1 - Осаждение. Необходимо очистить воду с расходом 1 л/с от жесткости, обусловленной гидрокарбонатом кальция (500 мг/л), гидроокисью кальция. Рассчитать необходимое количество реагента и количество продукта реакции в сутки по представленной ниже реакции: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3(↓) + 2H2O Варианты к задаче11.1 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ж1, мг/л 513 526 539 552 565 578 591 604 617 630 Ж2, мг/л 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Q, л/с 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ж1, мг/л 643 656 669 682 695 708 721 734 747 760 Ж2, мг/л 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Q, л/с 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Задача 11.2 - Ионный обмен. Необходимо получить 1 л/с воды жёсткостью по гидрокарбонату кальция Ж2 = 100 мг/л из исходной воды жёсткостью по гидрокарбонату кальция Ж1 = 500 мг/л. Допустим, что 0,8 л/с воды подвергается ионном обмену, в то время как 0,2 л/с минует ионообменник, тогда количество удаляемой жесткости: Уж = 0,8∙0,5∙60∙60∙24 = 34560 г/сут Требуемый объём смолы: V = Уж/η, где η – эффективность смолы, кг/м³ Эффективность данной смолы зависит от уровня её регенерации. Для доведения смолы до её первоначального состояния расходуется слишком много реагентов. Вместо того, чтобы стараться воспользоваться теоретической эффективностью смолы, ограничимся её реализуемой эффективностью. Из таблицы 1 видно, что при удвоении расхода на регенерацию соли реализуемая эффективность смолы не удваивается. Другой недостаток заключается в том, что нижняя часть слоя смолы никогда не используется до конца, т.к. зона ионообменного насыщения обрывает цикл. Экономичная доза соли (NaCl) для регенерации составляет 5060 кг на 1 м³ смолы. Талица 1. Эффективность ионообменной смолы Расход для регенерации, кг NaCl, м³ 80 160 240 Эффективность умягчения, кг Ca(HCO3)2, м3 Теоретическая Реализуемая 68 46 132 63 205 75 V = 34,560/63 = 0,55 м3 Масса соли: М (соль) = 160∙0,55 = 87,8 кг Объём 10% раствора соли (ρ=1064 кг/м3): V (соль) = 87,8∙10/ 1064= 0,82 м3 При этом жесткость в регенерируемом концентрируется в ≈ 600 раз 40 растворе Варианты Ж1, мг/л 513 526 539 552 565 578 591 604 617 630 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ж2, мг/л 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Q, л/с 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ж1, мг/л 643 656 669 682 695 708 721 734 747 760 Ж2, мг/л 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Q, л/с 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Задача 11.3 - Обратный осмос. Схема мембранного процесса: 1 – мембранный модуль, 2 – мембрана Необходимо очистить воду с расходом Q = 1 л/с от жесткости, обусловленной гидрокарбонатом кальция (Ж1 = 500 мг/л), полиэфирсульфоновой мембраной с селективностью R = 80% и площадью поверхности F = 2 м2. Производительность мембраны Qп = 0,1 л/с, при этом образуется Qk = 0,01 л/с концентрата. Рассчитать необходимое количество реагента и количество продукта реакции в сутки. Соотношение расходов воды и концентрата: α = Qк/Qп = 0,01/0,1 = 0,1 41 Концентрация концентрата: 𝐶к = 𝛼 −𝑅 ∙ Ж1 = 0,1−0,8 ∙ 500 = 3155 мг/л Концентрация фильтрата: 𝐶ф = Ж1∙ ( 1 − 𝛼 1−𝑅 1 − 0,11−0,8 ) = 500∙ ( ) = 205 мг/л 1−𝛼 1 − 0,1 Необходимая суммарная площадь мембраны: S = Q/Qп = 1/0,1 = 10 м² Количество мембранных модулей: N = S/F + 1 = 10/2 +1 = 6 Варианты № 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ж1, мг/л 500 513 526 539 552 565 578 591 604 617 630 643 656 669 682 695 708 721 734 747 760 Qп, л/с 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 42 Qк, л/с 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 R, % 80 80,3 80,6 80,9 81,2 81,5 81,8 82,1 82,4 82,7 83 83,3 83,6 83,9 84,2 84,5 84,8 85,1 85,4 85,7 86 F, м² 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 2 ЗАДАЧА 12. РАСЧЕТ НДС Рассчитать нормативно допустимый сброс сточной воды в реку, содержащей в качестве загрязняющих веществ 0,01 мг/дм3 ионов меди, 300 мгО/дм3 БПК и 15 мг/дм3 взвешенных веществ для зимнего и летнего периода. Температура воды летом - 20˚С, зимой - 0˚С. Средняя глубина реки – 3 м. Река характеризуется чистым незасоренным руслом со свободным течением. Период ледостава ≈ 61 день. Длина русла от выпуска до расчетного створа – 1000 м, расстояние между этими сечениями по прямой – 100 м. Сброс стока осуществляется в центр реки. Расход воды в створе реки у места выпуска – 2 м3/с, расход сточных вод – 0,2 м3/с. Водоём имеет рыбохозяйственное назначение высшей категории водопользования. Дно реки не богато органическими веществами. Фоновое содержание загрязняющих веществ: БПК = 1,2 мгО/дм3, взвешенных веществ = 15 мг/дм3, ионов меди = 0,001 мг/дм3. Для разработки проекта норм НДС необходимо произвести расчеты ряда промежуточных показателей. Определение коэффициента Шези С рассчитывается по следующей формуле (данный коэффициент характеризует шероховатость ложа реки): 1 1 Cл = (n ) Ryл = (0,025) 30,19 = 49,27, м1/2/с ш где nш - коэффициент шероховатости ложа реки (таблица 1), R гидравлический радиус потока, м (для летних условий R равен средней глубине реки Hср), y - коэффициент, определяемый по формуле: yл = 2,5 ∙ √nш − 0,13 − 0,75 ∙ √R ∙ (√nш − 0,1) = 2,5 ∙ √0,025 − 0,13 − 0,75 ∙ √3 ∙ (√0,025 − 0,1) = 0,19 Коэффициент турбулентной диффузии D для летнего времени определяется по нижеследующей формуле: 43 H 3 Dл = g ∙ Vср ∙ 37∙nср∙С2 = 9,81 ∙ 2 ∙ 37∙0,025∙49,272 = 0,032, м2/с ш где g - ускорение свободного падения, Vср - средняя скорость течения реки, Hср - средняя глубина реки. В случае проведения расчетов в зимний период (период ледостава) вместо глубины потока Hср применяется значение 0,5Hср, а вместо коэффициента nш его приведенное значение nшпр: 0,67 0,67 nл 1,5 0,04 1,5 nшпр = nш [1 + ( ) ] = 0,025 [1 + ( ) ] = 0,052 nш 0,025 где nл - коэффициент шероховатости нижней поверхности льда (таблица 2) Соответственно для зимнего периода расчет приобретает следующий вид: Cз = ( n 1 шпр R 1 ) ( 2 )yз = (0,052) 1,50,32 = 21,73, м1/2/с R yз = 2,5 ∙ √nшпр − 0,13 − 0,75 ∙ √ ∙ (√nшпр − 0,1) 2 = 2,5 ∙ √0,052 − 0,13 − 0,75 ∙ √1,5 ∙ (√0,052 − 0,1) = 0,32 Hср 2 Dз = g ∙ Vср ∙ 37∙n шпр ∙С 1,5 2 = 9,81 ∙ 2 ∙ 37∙0,052∙21,372 = 0,026, м2/с Определение коэффициента α, учитывающего гидравлические условия в реке летом и зимой, осуществляется по формуле: 3 D 3 0,032 αл = φ · ξ · √ gл = 10 · 1,5 · √ 9,81 = 2,08 3 0,026 = 2,23 9,81 10 · 1,5 · √ 44 3 D αз = φ · ξ · √ gз = где φ - коэффициент извилистости, определяемый как отношение полной длины русла от выпуска до расчетного створа L к расстоянию между этими сечениями по прямой Lп, ξ коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод (при выпуске у берега ξ=1, при выпуске в стрежень реки ξ=1,5. Определение коэффициента смешения γ, показывающего, какая часть расхода воды в водоёме смешивается со сточными водами в максимально загрязненной струе речного створа, осуществляется по нижеприведенной формуле: 3 3 3 3 1 − e−αл √L 1 − 2,71−2,08 √1000 γл = = =1 3 3 Q 2 1 + ( q ) e−αл √L 1 + (0,2) 2,71−2,08 √1000 1 − e−αз √L 1 − 2,71−2,23 √1000 γз = = =1 3 3 Q 2 1 + ( q ) e−αз √L 1 + (0,2) 2,71−2,23 √1000 где L - расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа (ближайшего пункта водопользования) по течению (фарватеру) реки; Q - расход воды в створе реки у места выпуска, м3/с, q - расход сточных вод, м3/с. Поскольку значение γ для летнего и зимнего периода получилось одинаковым, то дальнейший расчет проводится для обоих периодов: Кратность основного разбавления n0 определяется по формуле: q + γ · Q 0,2 + 1 · 2 𝑛= = = 11 q 0,2 Температура сточных вод, разрешенных описывается условием: Тст ≤ 𝑛 · Тдоп + Тв , °С Тст л ≤ 11 · 5 + 20, °С Тст л ≤ 75, °С Тст з ≤ 11 · 5 + 0, °С 45 к сбросу, Тст з ≤ 55, °С где Тдоп - допустимое повышение температуры; Тв - температура водного объекта до места сброса сточных вод. Для водных объектов рыбохозяйственного значения температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой более, чем на 5°С с общим повышением температуры не более 20°С летом и 5°С зимой для водных объектов где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру зимой более, чем на 2°С. При расчете условий сброса сточных вод определяется значение допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточной воде СНДС для консервативных веществ, к которым среди представленных загрязняющих веществ относиться только ионы меди, по формуле: СНДС 𝐶𝑢 = n(CПДК− Сф ) + Сф = 11(0,001 − 0,001) + 0,001 = 0,001, мг/дм3 где СПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водотока, мг/дм3; Сф - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водотока, мг/дм3; n - кратность разбавления. К консервативным относятся загрязняющие веществам, которые не изменяют свои качественные и количественные характеристики в течение длительного времени нахождения в окружающей среде. Допустимое содержание взвешенных веществ в сбрасываемых сточных водах рассчитывается по уравнению: γ·Q 1∙2 m = p ( q + 1) + Cф = 0,25 (0,2 + 1) + 15 = 17,75, мг/дм3 где p - нормативное увеличение концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта в контрольном створе по 46 сравнению с фоновым содержанием после спуска сточных вод для водоёмов рыбохозяйственного назначения - не более 0,25 для высшей и первой категории водопользования и не более 0,75 для второй категории водопользования; не более 0,25 для водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования и не более 0,75 для водных объектов рекреационного назначения. При установлении CНДС для неконсервативных веществ, к которым среди представленных загрязняющих веществ относиться только БПК, по используется следующая формула: СНДС БПК = 11[(3 − 1,2)2,710,38∙0,006 − 1,2] + 1,2 = 2,33, мг/дм3 л СНДС БПК = 11[(3 − 1,2)2,710,5∙0,006 − 1,2] + 1,2 = 2,34, мг/дм3 з где k0 осредненное значение коэффициента неконсервативности органических веществ, обуславливающих БПКполн фона и сточных вод, 1/сут (таблица 3), Ссм - БПКполн обусловленная метаболитами и органическими веществами, смываемыми в водоток атмосферными осадками с площади водосбора на последнем участке пути перед контрольным створом длиной 0,5 суточного пробега, t - время добегания от места выпуска сточных вод до расчетного створа, сут. К неконсервативным относятся загрязняющие веществам, которые изменяют свои качественные и количественные характеристики в течение длительного времени нахождения в окружающей среде. Значение Ссм принимается равным: для горных рек - 0,60,8 мг/дм3; для равнинных рек, протекающих по территории, почвы которой не слишком богата органическими веществами 1,7-2,0 мг/дм3; для рек болотного питания или протекающих по территории, с которой смывается повышенное количество органических веществ - 2,3-2,5 мг/дм3. Если расстояние от выпуска сточных вод до контрольного створа меньше 0,5 суточного пробега, то Ссм принимается равной нулю. 47 Продолжительность перемешивания воды от места спуска сточных вод до расчетного (контрольного) створа определяется по следующей формуле: L 1000 t = V ∙3600∙24 = 2∙3600∙24 = 0,006, сут ср где L - расстояние от места выпуска сточных вод до контрольного створа; Vср - средняя скорость течения, м/с. После вышеобозначенных расчетов производят сравнительный анализ фактической концентрации загрязняющих веществ на сбросе (Cфакт), расчетной (СНДС) и нормативной допустимой (ПДК) и в дальнейшем расчете в качестве СНДС используется наименьшее из трёх значений. Величина НДС рассчитывается для всех категорий водопользования по формуле: НДС𝐶𝑢 = qст ∙ СНДС = 0,2 ∙ 3600 ∙ 0,001 = 0,72, г/ч НДСБПК = qст ∙ СНДС = 0,2 ∙ 3600 ∙ 1,2 = 2864, г/ч НДСВВ = qст ∙ СНДС = 0,2 ∙ 3600 ∙ 15 = 30800, г/ч где qст - максимальный часовой расход сточных вод, м3/ч. Таблица 1. Значения коэффициента шероховатости nш для открытых русел Категория 1 2 3 Описание водотока Естественные русла в весьма благоприятных условиях (чистое, прямое в плане, совершенно незасоренное земляное русло со свободным течением) Русло постоянных водотоков равнинного типа преимущественно больших и средних рек в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных условиях, извилистые, с некоторыми неправильностями в направлении струй, или же прямые, но с неправильностями в рельефе дна (отмели, промоины, местами камни) 48 nш 0,025 0,033 0,040 продолжение таблицы 4 5 6 7 8 9 Русла (больших и средних рек) значительно засоренные, извилистые и частично заросшие, каменистые с неспокойным течением. Периодические (ливневые и весенние) водотоки, несущие во время паводка значительное количество наносов с крупногалечным или покрытым растительностью, травой и прочим ложем. Поймы больших и средних лет, сравнительно разработанные, покрытые растительностью (травой, кустарниками) Русла периодических водотоков, сильно заросшие и извилистые. Значительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы рек (промоины, кустарники, деревья) с наличием заводей. Порожистые участки рек. Галечно-валунные русла горного типа с неправильной поверхностью водного зеркала Реки и поймы, весьма значительно заросшие (со слабым течением), с большими глубокими промоинами. Валунные, горного типа русла с бурным пенистым течением с изрытой поверхностью водного зеркала (с летящими вверх брызгами воды) Поймы такие же, как и предыдущей категории, но с сильно неправильным косоструйным течением, заводями и пр. Горно-водорезного типа русла с крупновалунным извилистым строением ложа, перепады ярко выражены, пенистость настолько сильна, что вода, потеряв прозрачность, имеет белый цвет, шум потока доминирует над всеми остальными звуками, делает разговор затруднительным Реки болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода и пр.). Поймы лесистые, с очень большими мертвыми пространствами, с местными углублениями, озерами и пр. Потоки типа селевых, состоящие из грязи, камней и пр. Глухие поймы, сплошь лесные, таежного типа. Склоны бассейнов в естественном состоянии 49 0,050 0,067 0,080 0,100 0,133 0,200 Таблица 2. Значения коэффициента шероховатости нижней поверхности льда nл для периода ледостава Период ледостава, сут. 1-10 10-20 20-60 60-80 80-100 Коэффициент шероховатости нижней поверхности льда nл 0,15-0,05 0,10-0,04 0,05-0,03 0,04-0,015 0,25-0,01 Таблица 3. Осредненное значение коэффициента неконсервативности органических веществ Значение коэффициента Характеристика неконсервативности (k0) при температуре водных воды в водном объекте, °С объектов 5 10 15 20 25 30 Слабопроточные или почти 0,11 0,15 стоячие Реки со скоростью течения 0,1 м/с 0,160 0,170 0,185 0,200 0,215 0,236 0,25 м/с и более 0,380 0,425 0,460 0,500 0,540 0,585 Малые реки с быстрым 0,684 0,740 0,800 0,865 0,935 течением воды 50 Варианты № вар Hср, м Vср, м/с L, м Lп, м Q, м³/с q, м³/с Твл, °С Твз, °С ПДК(Cu), мг/дм³ Сф(Cu), мг/дм³ С(Cu), мг/дм³ Сф(ВВ), мг/дм³ С(ВВ), мг/дм³ ПДК(БПК), мг/дм³ Сф(БПК), мгО/дм³ С(БПК), мгО/дм³ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3,13 3,26 3,39 3,52 3,65 3,78 3,91 4,04 4,17 4,3 4,43 4,56 4,69 4,82 4,95 5,08 5,21 5,34 5,47 5,6 5,73 5,86 5,99 6,12 6,25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,217 0,234 0,251 0,268 0,285 0,302 0,319 0,336 0,353 0,37 0,387 0,404 0,421 0,438 0,455 0,472 0,489 0,506 0,523 0,54 0,557 0,574 0,591 0,608 0,625 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 51 ЗАДАЧА 13. РАСЧЕТ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ Определить класс опасности отхода – отработанного рукавного фильтра, эксплуатируемого в цехе по производству фенола. Агрегатное состояние отхода – твёрдое. Состав фильтра – углерод, кремний, марганец, сера, фосфор, железо, целлюлоза, шерсть, вискозное волокно. После эксплуатации в течение 10000 ч в фильтре найдены пыль и фенол. Отнесение отходов к классу опасности осуществляется последовательно. 1. Вычисляется показатель К, характеризующий степень опасности отхода, как сумма показателей опасности веществ, составляющих отход: К=∑Кi По данным таблицы 2 определяется класс опасности отхода. 2. Показатель степени опасности отхода компонента отхода Кi рассчитывается: Кi = Ci / Wi, где Ci – концентрация компонента в отходе, мг/кг; Wi – коэффициент степени опасности компонента отхода, мг/кг. В соответствии с приказом МПР РФ № 511 компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов, как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом Хi, равным 4, следовательно, коэффициент степени опасности Wi равен 106. Содержание углерода в почве составляет 1,5%; серы - 0,67%; фосфора - 0,67%; кремния 30,0%, таким образом, для углерода, кремния, серы, фосфора принимаем Хi, равным 4 и коэффициент степени опасности Wi = 106. 52 Также компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из таких соединений, как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, встречающихся в живой природе, также относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом Хi, равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС Wi равным 106. Таким образом, для целлюлозы, шерсти принимаем средний балл Хi, равным 4 и коэффициент степени опасности Wi = 106. Так же некоторые значения рассматриваемого параметра представлены в таблице 3. 3. Для прочих веществ Wi рассчитывается из отношения: LgWi = 4 - 4/Zi, если 1 < Zi < 2 LgWi = Zi, , если 2 < Zi < 4 LgWi = 2 + 4/(6 -Zi), если 4 < Zi < 5 где Zi – унифицированный относительный показатель оценки экологической безопасности. 4. Унифицированный относительный показатель оценки экологической безопасности: Zi = 4·Xi/3 - 1/3, где Хi – средневзвешенный относительный показатель оценки экологической безопасности. 5. Средневзвешенный относительный показатель оценки экологической безопасности: Хi = Рi/(n + 1) где Pi – количество баллов для каждого i-го компонента, входящего в отход; (n+1) – количество относительных 53 показателей оценки i-го компонента отхода в используемой системе (обычно в пределах 12) с учетом дополнительного показателя оценки, отражающего полноту информации по выбранным, показателям; дополнительный показатель, в данном случае 13-й, определяется путем деления числа показателей (n), по которым выставляется балл, на общее число показателей (N), в данном случае 12. Оба показателя определены на основании данных таблицы 1. Таблица 1. Первичные показатели опасности компонента отхода № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Первичные показатели опасности компонента отхода 2 ПДКп(ОДКп), мг/кг Класс опасности в почве ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л Класс опасности в воде хозяйственнопитьевого использования ПДКрх (ОБУВ), мг/л Коласс опасности в воде рыбохозяйственного использования ПДКсс, (ПДКмр, ОБУВ), мг/м³ Класс опасности в атмосферном воздухе Степень опасности компонента отхода для ОПС по каждому комроненту отхода железо балл механическме примеси балл Вискозное волкно балл 3 4 5 6 7 8 0,3 3 III III 0,1 3 0,25 4 IV IV IV IV 0,04 2 0,15 3 5 4 III III III III III III 54 продолжение таблицы 1 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Число установленных показателей, n Показатель информационной полноты n/N (N=12) Балл Итого количество баллов, Pi 3 4 5 6 7 6 4 2 6/12=0,5 412=0,333 2/12=0,167 8 2 1 1 20 15 9 Отнесение отходов к классу опасности расчётным методом по показателю степени опасности отхода осуществляется в соответствии с таблицей 2. Таблица 2. Отнесение отхода к классу опасности Класс опасности отхода Степень опасности отхода I 106 ≥ K > 104 II 104 ≥ K > 103 III 103 ≥ K > 102 IV 102 ≥ K > 10 V 10 ≤ К 55 Таблица 3. Коэффициенты для отдельных компонентов отходов Наименование компонента Альдрин Бенз(а)пирен Бензол Гексахлорбензол 2-4-Динитрофенол Ди(n)бутилфталат Диоксины Дихлорпропен Диметилфталат Дихлорфенол Дихлордифенилтрихлорэтан Кадмий Линдан Марганец Медь Мышьяк Нафталин Никель N-нитрозодифениламин Пентахлорбифенил Пентахлорфенол Ртуть Стронций Серебро Свинец Тетрахлорэтан Толуол Трихлорбензол Фенол Фураны Хлороформ Хром Цинк Этилбензол Xi 1,857 1,6 2,125 2,166 1,5 2,0 1,4 2,2 2,166 1,5 2,0 1,42 2,25 2,30 2,17 1,58 2,285 1,83 2,8 1,6 1,66 1,25 2,86 2,14 1,46 2,4 2,5 2,33 2,0 2,166 2,0 1,75 2,25 2,286 56 Zi 2,14 1,8 2,5 2,55 1,66 2,33 1,533 2,66 2,555 1,66 2,33 1,56 2,66 2,37 2,56 1,77 2,714 2,11 3,4 1,8 1,88 1,33 3,47 2,52 1,61 2,866 3,0 2,77 2,333 2,55 2,333 2,00 2,67 2,714 LgWi 2,14 1,778 2,5 2,55 1,66 2,33 1,391 2,66 2,555 1,66 2,33 1,43 2,66 2,73 2,56 1,74 2,714 2,11 3,4 1,778 1,88 1,00 3,47 2,52 1,52 2,866 3,0 2,77 2,333 2,55 2,333 2,00 2,67 2,714 Wi 138 59,97 316,2 354 39,8 215,44 24,6 398 358,59 39,8 213,8 26,9 463,4 537,0 258,9 55,0 517,9 128,8 2511,88 59,98 75,85 10,0 2951 331,1 33,1 735,6 100 598,4 215,4 359 215,4 100,0 463,4 517,9 Варианты № вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Состав фильтра, % Углерод Кремний Марганец Сера Фосфор Железо Целлюлоза Шерсть 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 52,43 52,41 52,39 52,37 52,35 52,33 52,31 52,29 52,27 52,25 52,23 52,21 52,19 52,17 52,15 52,13 52,11 52,09 52,07 52,05 52,03 42,48 42,45 42,42 42,39 42,36 42,33 42,30 42,27 42,24 42,21 42,18 42,15 42,12 42,09 42,06 42,03 42,00 41,97 41,94 41,91 41,88 3,10 3,08 3,06 3,04 3,02 3,00 2,98 2,96 2,94 2,92 2,90 2,88 2,86 2,84 2,82 2,80 2,78 2,76 2,74 2,72 2,70 57 Вискозное волокно 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 Загрязняющее вещество, г Масса фильтра, кг Пыль Фенол 3,106 3,159 3,212 3,265 3,318 3,371 3,424 3,477 3,530 3,583 3,636 3,689 3,742 3,795 3,848 3,901 3,954 4,007 4,060 4,113 4,166 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 100 2237 4374 6511 8648 10785 12922 15059 17196 19333 21470 23607 25744 27881 30018 32155 34292 36429 38566 40703 № вар. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Состав фильтра, % Углерод Кремний Марганец Сера Фосфор Железо Целлюлоза Шерсть 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,98 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 52,01 51,99 51,97 51,95 51,93 51,91 51,89 51,87 51,85 51,83 41,85 41,82 41,79 41,76 41,73 41,70 41,67 41,64 41,61 41,58 2,68 2,66 2,64 2,62 2,60 2,58 2,56 2,54 2,52 2,50 58 Вискозное волокно 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 Загрязняющее вещество, г Масса фильтра, кг Пыль Фенол 4,219 4,272 4,325 4,378 4,431 4,484 4,537 4,590 4,643 4,696 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 42840 44977 47114 49251 51388 53525 55662 57799 59936 62073 ЗАДАНИЯ Задание 1. Пройти тест. Задание 2. Устный доклад на свободную тему Доклад формируется в наиболее удобной для обучающегося форме (на листочке, в голове, на электронном носителе информации) по теме «мои предложения по улучшению окружающей среды». Доклад рассказывается в течение 3-5 мин после непродолжительной подготовки на практических занятиях. Критерий оценки: ёмко, информативно и интересно – 4 балла, не ёмко, не информативно и не интересно – 3 балла. Задание 3. Снижение углеродного следа Современным экологическим трендом является снижение углеродного следа. Что это и как его рассчитать можно узнать перейдя по ссылке https://ecology.md/ru/page/ekologicheskij-sled-kalkuljatorresu Задание: 1. рассчитать свой углеродный след 2. провести оценку результата и обозначить пути снижения своего углеродного следа путём изменения вредных экологических привычек; 3. пересчитать свой углеродный след и рассказать всем о своем результате. Доклад рассказывается в течение 3-5 мин после непродолжительной подготовки на практических занятиях. Критерий оценки: ёмко, информативно и интересно – 4 балла, не ёмко, не информативно и не интересно – 3 балла. 1 Задание 4. Устный доклад на заданную тему Подготовка доклада осуществляется аналогично в свободной форме и также рассказывается в течение 3-5 мин после непродолжительной подготовки на практических занятиях. В качестве темы предлагаются следующие актуальные проблемы природоохранной деятельности: 1. Демографический кризис 2. Глобальная энергетическая проблема 3. Дефицит водных ресурсов 4. Недоедание 5. Парниковый (тепличный, оранжерейный) эффект 6. Глобальное потепление и глобальное похолодание 7. Кислотные дожди 8. Образование озоновых дыр 9. Образование смога 10. Снижение биоразнообразия 11. Экологические заболевания 12. Концепция устойчивого развития 13. Экологическое законодательство и право 14. Экономика природопользования 15. Экологическая экспертиза 16. Экологический аудит 17. Экологический надзор 18. Экологический мониторинг 19. Инженерно–экологические изыскания 20. Инженерная экология 21. Экологическое страхование 22. Экологическая культура 23. Философия экологии 24. Научные исследования в области экологии 25. Загрязнения атмосферы 26. Загрязнение гидросферы 27. Загрязнение литосферы Доклад рассказывается в течение 3-5 мин после непродолжительной подготовки на практических занятиях. 2 Критерий оценки: ёмко, информативно и интересно – 4 балла, не ёмко, не информативно и не интересно – 3 балла. Задание 5. Апробация мобильных экологических приложений Значительная часть современной жизнедеятельности переноситься в мобильные приложения и экология не является исключением. В этой связи в рамках кейса необходимо пофиксить одно из приложений и рассказать о нем. Доклад рассказывается в течение 3-5 мин после непродолжительной подготовки на практических занятиях. Критерий оценки: ёмко, информативно и интересно – 4 балла, не ёмко, не информативно и не интересно – 3 балла. 1. приложение «Пропластик» (карта пунктов приема вторсырья); 2. программа по раздельному сбору отходов Trashback; 3. мобильная игра «Посади лес»; 4. мобильное приложение Ikea better living с дневником экодействий; 5. мобильное приложение «Чисто-чисто»; 6. приложение Ecomap; 7. мобильное приложение Trashout (интерактивная карта несанкционированных свалок); 8. «Наша природа» − официальное приложение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с помощью которого жители России могут информировать органы власти об экологических правонарушениях. 3 Задание 6. Устный доклад на заданную тему 2 Подготовка доклада осуществляется аналогично в свободной форме и также рассказывается в течение 3-5 мин после непродолжительной подготовки на практических занятиях. В качестве темы предлагаются следующие актуальные проблемы природоохранной деятельности: Угольная энергетика Газовая энергетика Нефтяная энергетика Экологические аспекты эксплуатации электромобилей Экологические аспекты эксплуатации автомобилей с двигателями, работающим на спирту 6. Экологические аспекты использования электронных сигарет 7. Экологические аспекты употребления алкогольной продукции 8. Экологические аспекты вегетарианства 9. Экологические аспекты использования велосипедов 10. Экологические аспекты использования электросамокатов 11. Атомная энергетика 12. Ветряная энергетика 13. Водородная энергетика 14. Гидроэнергетика 15. Геотермальная энергетика 16. Солнечные батареи 17. Сбор и утилизация отработанных шин 18. Сбор и утилизация аккумуляторных батарей 19. Сбор и утилизация макулатуры 20. Сбор и утилизация батареек 21. Сбор и утилизация пластиковых бутылок 22. Сбор и утилизация компьютеров 23. Экотуризм 24. Экобизнес 25. Экологическая продукция 1. 2. 3. 4. 5. 4 Кейс 7. Проект Одной из основных проблем в городе Казань, как и во многих других крупных промышленных городах, является образующиеся в большом количестве твердые коммунальные отходы (ТКО). На сегодняшний день имеется большое количество технологий утилизации и переработки ТКО, обладающих различными преимуществами и недостатками, соответственно, эффективностью, экономичностью и экологичностью. На основании вышеизложенного, администрация города объявляет (в лице преподавателя) тендер на разработку технологии утилизации и/или переработки ТКО. В тендере участвует 4 компании - 4 равночисленных подгрупп с одинаковым количеством студентов (±2 человека). Каждая из компаний представляет одну из нижепредставленных технологий: 1 компания – термический метод; 2 компания – складирование на полигонах; 3 компания – мусороперерабатывающий завод; 4 компания – анаэробное разложение. Цель проекта: разработать, представить и защитить проект по утилизации и переработке ТКО, согласно вышепредставленным тематикам. На основании представленной цели поставлены следующие задачи: 1. организовать компанию численностью 1/4 группы или групп (в случае присутствия на занятиях нескольких групп), распределить должности (ген. директор, инженер, охранник и т.д.), дать название фирме; 2. разработать и оформить проект согласно нижеследующим требованиям; 3. представить проект с позиции его исключительного превосходства; 4. защитить проект от конкурентов и администрации; 5. «уничтожить» конкурентов! 6. Обозначить стоимость проекта. 5 Структурными элементами проекта являются технологическая схема переработки и утилизации ТКО, которая оформляется любым произвольным способом (на бумаге, на доске, рассылка, распечатка, боди-арт, песней, стихом). Каждый участник группы рассказывает равноправную часть проекта. Время защиты проекта - 8-10 мин. Критерий оценки: ёмко, информативно и интересно – 4 балла, не ёмко, не информативно и не интересно – 3 балла. Задание 8. Устный доклад на заданную тему 3 Подготовка доклада осуществляется аналогично в свободной форме и также рассказывается в течение 3-5 мин после непродолжительной подготовки на практических занятиях. В качестве темы предлагаются следующие актуальные проблемы природоохранной деятельности: 1. Экосистемы 2. Структура экосистемы 3. Пищевые цепи и трофические уровни 4. Экологические пирамиды 5. Информационные связи 6. Экологические факторы 7. Законы экологии 8. Закон минимума Юстуса фон Либиха 9. Закон толерантности Шелфорда 10. Законы Барри Коммонера 11. Правило Ле Шателье-Браун 12. Закон экологической сукцессии 13. Закон гомеостаза 14. Закон квантитативной компенсации 15. Природные ресурсы 16. Утилизация отходов полимерной промышленности 17. Источники загрязнения атмосферы 18. Последствия загрязнения атмосферы 19. Защита атмосферы 20. Источники загрязнения гидросферы 6 21. Последствия загрязнения гидросферы 22. Защита гидросферы 23. Источники загрязнения литосферы 66 24. Последствия загрязнения литосферы 25. Методы утилизации твердых отходов 26. Цифровизация природоохранной деятельности Задание 9. Климатическая игра Согласно современным прогнозам температура на поверхности земли увеличиться на 3,6 градусов к 2100 году. На данный процесс влияет множество антропогенных факторов хозяйственной деятельности. В рамках климатической игры группе обучающихся предлагается поделиться на 5 равночисленных групп: традиционная энергетика, климатические активисты, представители мировых правительств, чистые технологии, сельское хозяйство и промышленность. Игрокам необходимо выработать единый план по ограничению глобального потепления. Представители индустрий получают сценарии, которых им надо придерживаться. Например, сектор традиционной энергетики должен всеми силами не допустить введения углеродного налога выше $25 за 1 т. Представители сельского хозяйства не могут позволить, чтобы сокращались пашни, а сельхоз земли использовались под высадку деревьев, иначе их бизнес станет нерентабельным. Игра состоит из двух основных раундов. В первом каждый сектор предлагает свое решение. Выходит так, что решения одной индустрии затрагивают интересы другой. Представителям чистых технологий выгодно сократить добычу полезных ископаемых, так как будут развиваться возобновляемые источники энергии, но это ударит по угольным и нефтегазовым компаниям. Поэтому во втором раунде представители индустрий должны вести переговоры и найти решение, которое устраивало бы всех. Общая задача – снизить повышение температуры до 1,5 градусов к 2100 году. 7 Задание 10. Пройти тест. 8