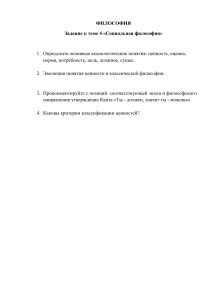

1. Предмет философии, функции философии, различные философские направления. Философия зародилась примерно 2500 лет назад в странах древнего мира – Индии, Китае, Египте. Своей классической формы она достигла в Древней Греции. Первым человеком, назвавшим себя философом, был древнегреческий мыслитель Пифагор, а в качестве особой науки ее впервые выделил другой древнегреческий мыслитель Платон. Формируются относительно самостоятельные разделы философии: онтология – учение о бытии и его сущности, гносеология – учение о познании, логика – учение о мышлении, его законах и формах, этика – учение о морали, эстетика – учение о прекрасном, социальная философия – учение о человеческом обществе, история философии, изучающая зарождение, становление и развитие философской мысли. Предмет философии – всеобщие свойства и связи (отношения) действительности – природы, общества, человека, отношения объективной действительности и субъективного мира, материального и идеального, бытия и мышления. Предмет философии следует отличать от философских проблем, составляющих содержание философии. Предмет философии существует объективно, независимо от философии. Всеобщие свойства и связи существовали и тогда, когда никакой философии еще не было. Содержание философии – проблемы и их исследование, опирающееся на определенные философские принципы, законы и категории, они не существуют и не могут существовать независимо от философского учения. Философия выступает как: 1) информация о мире в целом и отношении человека к миру (мировоззренческие функции); 2) комплекс принципов познания как всеобщий метод познавательной деятельности (методологические). Мировоззренческие функции: 1) гуманистическая (вопросы жизни и смерти, проблемы отчуждения); 2) социально-аксиологическая (создание ценностей, интерпретация и критика социальной действительности); 3) культурно-воспитательная; 4) объяснительно-информационная (разработка мировоззрения соответствующего современным требованиям). Методологические функции: 1) эвристическая (содействие приросту научных знаний); 2) координирующая (координирует методы в процессе научного исследования); 3) интегрирующая: философия, опираясь на специальные науки, обобщая их выводы, объединяет их на основе своих функций, категориального аппарата и методов познания. Выполняя таким образом интегрирующую функцию, она распространяет ее не только на науку, но и на другие области духовной культуры, включая все формы общественного сознания: политическое, правовое, моральное, эстетическое, религиозное (или атеистическое); 4) логико-гносеологическая (разработка самого философского метода). Направления в философии; Материализм. Представителями материализма были Гераклит, Демокрит, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Дидро, Л. Фейербах, Ф. Энгельс. В основу универсума положено материальное начало. Под материальным началом понимается воздух, огонь, вода, атом, материал, алейрон и природа в целом. Человек является порождением закономерно развивающейся материи. Он характеризуется субстанциальностью и атрибутивностью, наличием сознания. Основу сущего представляют материальные, а не духовные явления. Сознание человека определяет его бытие, а его мышление развивается под влиянием образа жизни. Идеализм. Школа идеализма представлена такими философами и мыслителями как Платон, Д. Юм, Дж. Беркли, И. Фихте, И. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Вл. Соловьёв, Н. Бердяев, П. Флоренский. Основу и концепцию универсума составляет духовное начало – мировая воля, Бог, идея, дух, мысль. Порождением некого духовного начала является человек. Весь предметный мир берет свое начало от объективного (мирового духа, Бога) или субъективного (Человека) духа, разума, сознания, чувства. Бытие может определять сознание. Образ жизни человека зависит от его мышления. Солипсизм - крайний субъективный идеализм, признающий единственной реальностью только собственное сознание и отрицающий существование современного внешнего мира. Дуализм. К представителям дуализма относятся Р. Декарт, Т. Рибо, В. Вундт, X. Липпс. Дуализм является устойчивым философским течением. Основу универсума составляют два самостоятельных начала: духовное и материальное, сознание и материя. Их существование характеризуется одновременностью, параллельностью и независимостью друг от друга. Тело независимо от духа, а дух, соответственно, от тела. Нервные процессы мозга и психика существуют параллельно, как мозг и субстрат сознания. 2. Учение о бытии, онтология. Стремление познать сущность окружающего мира, как свидетельствует история философии, проявлялось различным образом в разных обстоятельствах. Нередко исследователи пытались осмыслить этот мир в целом, как он ость, придавая ему черты действительности, реальности, сущего, отыскать наиболее общие закономерности составляющих его процессов и явлений, обнаружить его первоосновы, определить категории, позволяющие наиболее полно отразить сущность мира. При этом возникало немало разночтений и трактовок; не одна из концепций не повторяла полностью другую. Но в них было немало и общего. Так, многие ученые использовали в построении своих философских систем о наиболее общих принципах и закономерностях развития мира категорию «бытие». Бытие — реальность, существующая независимо от сознания (различают материально-предметное, объективно-идеальное, личности); категория, фиксирующая основу существования. Такого рода исследования и возникающие в результате исследований теории принято относить к онтологическим. А философскую дисциплину, объединяющую взгляды на наиболее общие закономерности окружающего мира, называют онтологией. Бытие в онтологии Онтологию можно определять как философскую дисциплину о наиболее общих и фундаментальных закономерностях существования и развития мира. Она выявляет и исследует те основы — наиболее общие принципы, законы, понятия, положения и т.д., — которые определяют фундамент представления об окружающей действительности. В связи с этим онтологию иногда отождествляют с философией природы. Онтология (от греч. он — сущее, логос — слово, учение, понятие) — учение о бытии как таковом, раздел философии о фундаментальных принципах бытия; наиболее общие принципы и категории сущего. Понятие «онтология» появилось лишь в XVII в., введено Родольфом Гоклениусом (1547-1628) как синоним метафизики, но тематика онтологии существовала с древних времен. Поэтому определение онтологии как «первой философии» достаточно точно отражает ее роль в системе философского (и лаже в целом научною) знания. В то же время отношение к онтологии в философской среде неоднозначно. Так, онтологический подход к окружающей действительности критиковал И. Кант, который считал, что восприятие окружающего мира возможно лишь через априорные формы сознания. То есть, по Канту онтологические вопросы всецело зависят от самого сознания, и вне сознания и его априорных форм постановка онтологических вопросов невозможна. В XX в. в философии постмодерна единственным способом бытия окружающего мира было признано развитие текста (процессуальность рассказа) о том, что может окружать человека или мыслиться, осознаваться им; бытие оказалось представлено через бытие интерпретации мира. 3. Движение, пространство и время как формы существования материи. Движение — это общее понятие, объединяющее характеристики перемещений, совершаемых объектами, взаимодействий между ними, изменений, с ними происходящих, превращение одних объектов в другие. Движение противопоставляется покою в обычном опыте человека.Определение понятия движения в философии, пожалуй, самое простое: это всякое изменение вообще, где бы (с кем бы) и когда бы это изменение ни происходило.Всё, весь мир находится в постоянном движении, изменении. Нет в мире неизменных вещей, свойств и отношений. Мир, все вещи не бывают законченными, а находятся в непрерывном самодвижении. Быть — значит быть в движении, изменении.Движение неисчерпаемо, как и сама материя. Движение материи — это процесс взаимодействия противоположностей, составляющих внутреннее содержание различных изменений, смены качественных состояний. Типы движения материи ▪ движение, при котором изменяются отдельные стороны, свойства предмета, но сохраняется его качество (со временем меняют внешний вид, изнашиваются вещи, стареют люди, но при этом они сохраняют свою структуру и функции); ▪ движение, изменяющее качество предмета (его результат — это распад предмета или включение его в изменённом виде в другую систему). Формы движения В научной классификации форм движения материи необходимо учитывать: специфику материальных объектов — носителей этой формы движения; наличие общих законов для данной формы движения (или уровень развития науки того времени, когда создаётся та или иная классификация форм движения материи); закономерности исторического развития материи и движения от простейших до более сложных форм (то есть генетический принцип). В соответствии с этими требованиями и данными современной науки выделяются три основные группы форм движения материи: в неорганической природе; органической (живой) природе ▪ обществе. И в каждой из этих групп имеется множество форм движения материи.Надо помнить, что любые классификации форм движения не абсолютны, вполне возможно, что будут открыты новые формы движения, которые пока неизвестны науке Движение как способ существования материи Категория «движение» является одной из старейших в философии. Это Связано с тем, что сам факт движения всегда был очевиден: двигались предметы вокруг человека, двигался сам человек. Так, древний философ Гераклит сформулировал вывод «нельзя дважды войти в одну и ту же реку», смысл которого в том, что все течет, все изменяется. Поэтому в философии под движением принято понимать всякое изменение вообще, из чего следует, что движение есть неотъемлемое свойство бытия и атрибут материи. Системные образования каждого структурного уровня материальной действительности находятся в сложном взаимодействии с другими процессами, явлениями. В связи с этим каждому структурному уровню материи присуща своя форма движения. Движение есть следствие взаимодействия вещей, явлений между собой: взаимодействие объектов неизменно вызывает изменения в каждом из них. Формы и способы движения материи Выделяются следующие формы движения: ▪ механическое; ▪ физическое, ▪ химическое, ▪ биологическое ▪ социальное. Движение материи: ▪ возникает из самой материи (из заложенных в ней противоположностей, их единства и борьбы); ▪ всеобъемлюще (движется все: отталкиваются и притягиваются атомы микрочастицы; идет постоянная работа живых организмов — работает сердце, система пищеварения, осуществляются физические процессы — движутся химические элементы, движутся живые организмы, движутся реки, осуществляется круговорот веществ в природе, постоянно развивается общество. Земля, другие небесные тела движутся вокруг своей оси и вокруг Солнца (звезд); звездные системы движутся в галактиках, галактики — во Вселенной; в обществе тоже наблюдаются изменения на всех его уровнях: даже мышление человека представляет собой движение мысли); ▪ постоянно (существует всегда; прекращение одних форм движения замещается возникновением новых форм движения). 4. Проблема сознания в философии. Проблема сознания центральная в мировоззренческой проблематике. Все люди согласны в том, что сознание – уникальный дар природы, который делает человека человеком. Человек называется разумным, т.к. он обладает сознанием. Человек счастливым может себя почувствовать только благодаря сознанию. Счастье, когда тебя понимают, осознание своей нужности. Сознание в то же время может сделать человека несчастным. Сознание характеризует человека как уникальное существо. Сознание изучают многие науки: физиология, анатомия, нейрофизиология, психология и др. Психология изучает сознание как конкретное психическое явление, свойственное лишь человеку, определяет сознание как высшую форму психической деятельности, связанную с трудом и речью, выявляет механизм его функционирования. Философия обобщает знание этих наук, исследует сознание комплексно, в единстве его исторических корней, психологического, физиологического и социального аспектов. Это подразумевает вопросы о происхождении, сущности, структуре, а также анализ сознания как части идеального в целом (духа). Философия стремиться выявить общие предпосылки исследования сознания. В первобытном обществе представление о сознании было выражено в представлении о душе. Душа понималась как некое существо в теле человека, способное покидать это тело. Отзвуки этих представлений существуют и поныне. Существует поверье, что нельзя будить спящего человека. Во время сна душа покидает тело, а сновидения не что иное, как то, что видит душа, покидая тело. Если мы разбудим человека, то душа не успеет вернуться. Исторически следующим этапом было религиозное представление о сознании. В религии духовная субстанция отождествляется с богом. Бог – центральное понятие в религии. Бог – это абстракция человеческого сознания. У бога все качества – качества человека в гипертрофированном виде. Душа человека – частичка бога, бестелесное, бессмертное, нематериальное начало, самостоятельно существующее в потустороннем мире. В античной философии материалистически ориентированные философы признавали космическую природу души и разума. Так, Гераклит в своем учении о логосе утверждал, что человеческая душа составляет часть космоса, частицу мирового огня, который, будучи наделенным логосом, является разумным. Логос души также глубок и беспределен, как и логос космоса. Сложилась традиция рассматривать всю деятельность человека по восприятию мира как производную души. При этом до Аристотеля душа трактовалась как нечто внешнее по отношению к телу, независимо от понимания ее природы – вещественной (античные атомисты) или нематериальной (Пифагор, Сократ, Платон). Аристотель же пришел к выводу, что душа является формой живого органического тела, а не самостоятельной сущностью. Душа суть тела, причина и цель всех его действий. Душа, согласно Аристотелю, движет живое существо некоторым решением и мыслью. С незначительными изменениями учение Аристотеля о душе господствовало вплоть до ХУП века. Средневековая философия дает теологическую интерпретацию души и духа. Человек состоит из духа, души и тела. Дух не принадлежит самому человеку, он как бы даруется ему Богом и всегда устремлен к добру и истине. Душа же составляет как бы наше собственное "Я", она является началом индивидуальности, именно душа, выбирает между добром и злом. По природе душа должна повиноваться духу, а тело - душе. Но в силу двойственности души, очень часто низшая ее часть берет превосходство над высшей, побуждая человека следовать влечениям и страстям (Ориген). В целом идеалистическая традиция в философии трактует сознание как явление надындивидуальное, надбиологическое, космическое. Они исходят из того, что Разум Вселенной, существующий вечно, лежит в основе человеческого сознания. Например, П. Тейяр де Шарден считал сложный мир сознания человека заранее запланированным свыше итогом эволюции космического сознания. Объективный идеализм: отрывает сознание от своего носителя, сознание – активное начало, противопоставление сознания материи, отрицание материи как субстанции. Мир есть проявление духовной субстанции, независимой от человека. Дух, идея – единственно верная реальность, которая настолько активна, что способна выступать творцом действительности. Такая точка зрения близка к религиозной, где нематериальный бог творит материальный мир из ничто. Представителями объективного идеализма были Платон (идея как причина и образец вещи, существующая до самой вещи), Гегель (абсолютная идея, развиваясь, порождает из себя все). Однако в объективном идеализме есть рациональное зерно. Объективный идеализм подчеркивает активный и творческий характер сознания, деятельная сторона сознания развивалась идеализмом. Субъективный идеализм. Есть только сознание, материальный мир только лишь комплекс человеческих ощущений. Получается, что материя не существует объективно. Представителями субъективного идеализма являются Д. Беркли, махисты. Крайней точкой субъективного идеализма является солипсизм. Согласно солипсизму, несомненно, существует только одна реальность моего сознания. Существование же помимо моего сознания внешнего мира и других мыслящих субъектов подлежит сомнению. Сознание другого человека оказывается тоже комплексом ощущений. Благодаря прогрессу естественных наук в ХУП веке началась новая эпоха в развитии философского знания, ориентированного на механику. Р.Декарт причины всех движений усматривал в мышечном движении, которое осуществляется посредством нервов, и поэтому обращение к душе как движущей силе он считал излишним. Он возвел душу в степень субстанции, которая существует наряду с материальной субстанцией, и трактовал духовную субстанцию как субъект познания, хотения, воображения, ощущения и т.п., обозначив эти свойства общим понятием «мышление», или «сознание». Учение о двух абсолютно противоположных субстанциях породило психофизическую проблему, то есть проблему соотношения духовных и физических явлений. Декарт решал данную проблему с позиций психофизического взаимодействия, определив в головном мозге человека центр, в котором душевная субстанция связывается с телесной субстанцией. Картезианской идее взаимодействия души и тела был противопоставлен психофизический параллелизм. Одним из его вариантов явилось учение о предустановленной Богом гармонии, которое было разработано Лейбницем для объяснения несомненного факта согласованности независимых друг от друга духовных и телесных явлений. Французские материалисты ХVIII века рассматривали сознание как природное явление и отстаивали идею зависимости психических явлений от организации материи. Они признавали существование единой материальной субстанции, которой присущи способности ощущать и мыслить. Д. Дидро, выступая против утверждения о божественном происхождении сознания, полагал ощущение свойством всей материи и высказал мысль о том, что сознание возникает по мере усложнения органической материи. В философии и науке психофизическая проблема решалась не только с дуалистических позиций, предлагались различные модели редукционизма (сведения) духовного к физическому. Например, качественное отличие сознания от физических явлений отрицалось вульгарными материалистами Л. Бюхнером, О. Фогтом и М. Молешоттом. По их мнению, сознание принципиально не может быть отличимо от материи, от тех процессов в нашем мозгу, с которыми имеет дело физиолог. Чтобы составить себе точное понятие об отправлениях, результатом которых является мысль, следует, как писал Фогт, рассмотреть головной мозг в качестве определенного органа, предназначенного для ее производства, подобно тому, как желудок и кишки совершают пищеварение, а печень вырабатывает желчь. Диалектический материализм решает психофизическую проблему, исходя из экспериментальных данных разных наук, которые свидетельствуют о том, что мозг человека с его сложными биохимическими, физиологическими, нервными процессами является материальным субстратом сознания. При этом диалектический материализм не приписывает сознанию физические характеристики мозговых процессов. Рассматривая психические явления как качественно особую реальность, он утверждает, что психическое и физиологическое тесно взаимосвязаны между собой и взаимообусловливают поведение человека. Диалектический материализм всеобщим свойством материи признает отражение. Основу отражения составляет взаимодействие вещей. В неорганической природе процесс отражения заключается в том, что любая вещь воспроизводит в своих свойствах особенности воздействующей на нее вещи. Отражение в неживой природе осуществляется в механической, физической и химической формах. Примерами такого отражения могут служить деформация предметов при их столкновении, след ботинка на поверхности почвы, эхо в горах, фотография и т.п. При переходе к живой природе отражение становится средством самосохранения и ориентировки живого организма в окружающей среде. Развитие форм отражения в органической природе диалектический материализм рассматривает в качестве биологической предпосылки возникновения сознания. 5. Теория познания и её направления. Тео́ рия позна́ ния (гносеология, эпистемология), раздел философии, в котором анализируются природа и возможности знания, его границы и условия достоверности. Знание как проблема специально исследуется уже в античной философии (софисты, Платон, Аристотель), а в 17 в. оказывается в центре всей проблематики западной философии. В складывающемся в это время классическом типе теории познания можно выделить следующие особенности. Вся философия в сущности возникает как недоверие к традиции, к тому, что навязывается индивиду внешним (природным и социальным) окружением, выступая, т. о., как критика культуры. Теория познания – это критика того, что считается знанием в обыденном здравом смысле, в науке данного времени, в других философских системах. Исходная для теории познания проблема отличия иллюзии от реальности, истины от заблуждения была поставлена в элейской школе и платонизме как проблема отношения мнения и знания. Начиная с 17 в. центральной становится проблема обоснования знания, теория познания выступает прежде всего как критика сложившихся метафизических систем и принятых систем знания с точки зрения определённого идеала знания (схоластической метафизики и перипатетической науки у Ф. Бэкона и Р. Декарта, материализма и идеи абсолютного пространства и времени в физике И. Ньютона и у Дж. Беркли, демонстрация невозможности традиционной онтологии в «критической философии» И. Канта, введение принципа верификации в логическом эмпиризме и фальсификации в критическом рационализме К. Поппера и др.). Фундаментализм и нормативизм классической теории познания предполагают, что сам идеал знания, исходя из которого ведётся критика, должен быть обоснован. Иными словами, следует видеть разницу между тем, что фактически имеет место в познающем сознании (а всё, что в нём есть, например иллюзия восприятия или заблуждение мышления, чем-то причинно обусловлено), и тем, что соответствует норме. Так, согласно Платону, чувственное восприятие не может дать знание, понастоящему можно знать только то, о чём учит математика (поэтому не может быть науки об эмпирических феноменах, идеал науки – геометрия Евклида). Согласно же Аристотелю, опытная наука возможна, но она не может быть математизирована. Новоевропейская наука, возникшая после Н. Коперника и Г. Галилея, выдвинула программу математического естествознания, основанную на эксперименте: реальность дана в чувственном опыте, но её глубинный механизм постигается с помощью её препарирования и математической обработки. В это же время в теории познания происходит разделение на эмпиризм и рационализм. С точки зрения эмпиризма обоснованным может считаться только то знание, которое в максимальной степени соответствует данным чувственного опыта, в основе которого лежат либо ощущения (сенсуализм), либо «чувственные данные» (неореализм), либо элементарные протокольные предложения (логический позитивизм). Рационализм в качестве знания рассматривал только то, что вписывается в систему врождённых идей (Р. Декарт, Б. Спиноза) либо в систему категорий и схем (Г. В. Ф. Гегель, представители неокантианства). Другое принципиальное разделение, характерное для классической теории познания, – это разделение на психологистов и антипсихологистов. Для психологистов (к ним относятся все эмпирики, а также некоторые сторонники теории врождённых идей) норма, обеспечивающая связь познания с реальностью, коренится в самом эмпирически данном сознании, теория познания для них основывается на психологии. Антипсихологисты, утверждающие всеобщий и необходимый характер познавательных норм, их источник усматривали в трансцендентальном сознании (И. Кант, неокантианство, феноменология), отличном от обычного эмпирического, хотя и присутствующем в нём. Методом теории познания в этом случае не может быть эмпирический анализ психологических данных. Для Канта – это особый трансцендентальный метод анализа сознания, для феноменологии – интуитивное схватывание сущностных структур сознания и их описание. В аналитической философии антипсихологизм был понят как анализ языка. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание. Выделяют два основных источника знания и познавательного процесса: ощущение и мышление. Первым уровнем познания, вне которого невозможно формирование знаний, есть чувственное познание: это фиксация отдельных свойств и признаков от органов чувств человека согласно их внутренних возможностей. Чувствительный уровень познания еще не создает знания. Так, например, увидеть вещь - еще не значит ее узнать или понять. Следует отметить, что уже на уровне ощущения в деятельность чувств вмешиваются мыслительные операции, потому соединять элементы ощущения в восприятии можно по-разному. Основное же заключается в том, что чувственное познание не может удовлетворить человека, потому что оно имеет целый ряд очевидных недостатков:- ощущения имеют свои пределы, т.е. далеко не все мы можем видеть, чувствовать и т.д.;- ощущение изменчивы, неустойчивы, относительные; ощущения не дают нам надежного критерия для разграничения существенного и несущественного; 6. Понятие духа и души в традициях восточной философии. В восточной философии понятие души и духа играет важную роль и имеет глубокий символический смысл. Душа, как правило, рассматривается как бессмертная и вечная часть человека, которая переживает множество жизней в рамках реинкарнационного цикла. Душа считается источником жизни, энергии и сознания. Дух, в свою очередь, трактуется как более высокий, тонкий и божественный аспект человека, связанный с высшими принципами и духовным развитием. Дух рассматривается как связующее звено между человеком и миром божественного, а также как источник внутреннего мудрости и интуиции. В восточной философии принято считать, что душа и дух являются неразрывно связанными и взаимодействующими аспектами человеческого существования, и их гармония и равновесие играют ключевую роль в духовном развитии индивида. Развитие души и духа считается основной задачей человеческой жизни и путь к истинному самопознанию и духовному просветлению. В восточной философии, понятие души и духа имеет глубокое значение и широкий спектр интерпретаций. В индийской философии, например, душа обычно рассматривается как неделимая и бессмертная сущность, которая пребывает внутри каждого живого существа и переселяется из одного тела в другое после смерти. Для многих индуистов, душа является частью Атмана, высшего духовного начала, которое связано с божественным. В буддизме, душа как постоянная и неизменная сущность отвергается, и учение о пустоте утверждает, что все явления лишены постоянства и независимого существования. Однако, есть понятие алайя-видьяна, что отражает некое бессознательное хранилище, в котором содержится потенциал прошлых опытов и кармических следов. В китайской философии, концепция духа часто связана с идеей Ци - энергетическим потоком, который пронизывает все живые существа и всю Вселенную. Для традиционных китайцев, гармония души и духа является важным аспектом здоровья и благополучия. Общим для всех этих учений является убеждение в существовании более высоких духовных сфер и стремление к развитию собственной духовности через практики медитации, молитвы и самоанализа. Душа и дух восточной философии - это нечто более глубокое и недостижимое рациональным мышлением, что требует особого внимания и размышления для понимания и осмысления. 7. Методы, законы и категории философии. Метод — это совокупность рациональных действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определённую задачу или достичь определённой цели. Применение того или иного метода определяется целью деятельности и условиями, в которых она осуществляется. Учение о методах называется методологией Всякий метод характеризуется наличием универсальных свойств, среди которых выделяются следующие: ясность, или эффективная распознаваемость; детерминированность, последовательность в применении соответствующих регулятивных принципов; направленность, или подчинённость определённой цели (задаче); результативность, или способность обеспечивать достижение намеченной цели (результата); надёжность, или способность с высокой вероятностью (в предельном случае всегда) обеспечивать получение искомого результата; экономность, или способность обеспечивать получение искомого результата с наименьшими затратами средств и времени. Генезис метода восходит к познавательной и практической деятельности. Приёмы и способы практических действий человека с самого начала должны были подчиняться объективной логике тех вещей, с которыми он имел дело, то есть сообразовываться с их свойствами и отношениями. Они постепенно накапливались, систематизировались и превращались в методы познания. Способ построения знаний о практической деятельности путём абстрагирования и схематизации предметных отношений наличной практики обеспечивал предсказание её результатов в границах уже сложившихся способов практического освоения мира. Однако по мере развития познания и практики формируется новый способ построения знаний и их связей, моделирующих практику. Теперь, прежде чем приступить к делу, человек мог мысленно представить и результат этого дела, и способ или средства достижения этого результата. Таким образом, в ходе исторического развития познавательной и практической деятельности практика всё более теоретизируется, а теория всё более конкретизируется, и метод тем самым выступает в роли объединяющего начала практики и теории. Основными категориями философии являются, прежде всего, категории материи, движения, пространства, времени, конечного, бесконечного и др. Но этим далеко не ограничивается система категорий. История философии выработала и такие категории, как причина и следствие, форма и содержание, необходимость и случайность, возможность и действительность и др. Эти и другие категории формировались в сознании по мере того, как человек миллиарды раз сталкивался и учитывал реальные причинно-следственные, пространственно-временные отношения вещей, их качественную и количественную стороны. Логические категории являются формами мысли и определениями бытия. Некоторые категории: Бытие - в самом широком смысле есть всеохватывающая реальность, оно охватывает и материальное, и духовное. Оно есть нечто реально сущее. Категория бытия это одна из самых древних философских категорий, все учения античности содержали ее в качестве центральной. Антитезой бытия является ничто. Материя - фундаментальная исходная категория философии, обозначает объективную реальность, единственную субстанцию со всеми ее свойствами, законами строения и функционирования, движения и развития. Материя самодостаточна и не нуждается в том, чтобы ее непременно кто-нибудь осознавал. Пространство - означает структуру объекта и материи в целом, протяженность, структурность, сосуществование, взаимодействие и объемность объектов. Оно является формой бытия материи. При характеристике употребляют понятие бесконечность. Пространство является многомерным. Время - форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены состояний. Время делят на три категории: прошлое, настоящее, будущее. При характеристике времени употребляют понятие вечность. Категории диалектики - общие понятия, отражающие наиболее существенные закономерные связи и отношения реальности. Выражая как бы каркас мира, категориальная структура мышления очень устойчива, но вместе с тем изменчива, исторична. Особенно подвижным является содержание категорий; к примеру, то, как понимали материю в древности и как эта категория осмысливается в системе современной картины мира. То же можно сказать и о других категориях, например о пространстве, времени и т.п. Являясь результатом отражения объективного мира в процессе его практического преобразования, категории становятся средством познания действительности с целью ее дальнейшего более широкого и более глубокого преобразования. Следовательно, категории играют большую методологическую роль в науке. Без них вообще невозможно научное мышление ни в одной области знания. Каждая из категорий отражает какой-либо общий закон, принцип бытия сущего, а все вместе они охватывают мир как целое, отношение человека к миру. Единая система категорий отражает единство мира, всеобщую связь, взаимодействие и развитие вещей. Порядок расположения категорий основывается на учете возрастающей сложности объективных связей и движения познания от простого к сложному. Процесс развития явлений состоит в том, что они шаг за шагом переходят от простых к сложным, от низших к высшим. В такой же последовательности совершается и познание. Исходной философской категорией является категория бытия. По существу, все остальные категории с различных сторон характеризуют содержание, всевозможные проявления свойств, отношения, развитие сущего: движение — способ существования сущего, пространство и время — формы его существования. Качество, количество, причина и следствие и другие категории — все это также характеристика бытия. Категории взаимосвязаны между собой и в определенных условиях переходят друг в друга: случайное становится необходимым, единичное — общим, количественные изменения влекут за собой изменения качества, следствие превращается в причину и т.д. Эта текучая взаимосвязь категорий есть обобщенное отражение взаимосвязи явлений действительности. Все категории являются категориями историческими, так что не существует и не может существовать какой-нибудь одной неподвижной системы категорий, данной раз и навсегда. В связи с развитием мышления и науки возникают новые категории (например, информация), а старые категории наполняются новым содержанием. Любая категория в реальном процессе человеческого познания, в науке существует только в системе категорий и через нее. Законы философии являются концентрированным содержанием каждой философской системы. Они отражают степень зрелости философии и возможность достоверного отражения ею действительности. Первые философские построения, возведённые в ранг законов различными философскими школами, возникли на заре развития философии и науки вообще. Например, в древнем Китае конфуцианцы, занимающиеся проблемой государства и этикой, полагали, что судьба человека предопределяется небесами согласно закону «жэнь». Познание мира убеждает нас в том, что в мире всюду имеются некие правильность, порядок: планеты движутся строго по своим причудливым путям, осень сменяется зимой, молодое старит¬ся и уходит из жизни, ему на смену нарождается новое. У Вселенной есть свой «кодекс законов», все введено в их рамки. Закон всегда выражает связь между предметами, элементами внутри предмета, между свойствами предметов и в рамках данного предмета. Но не всякая связь есть закон: связь может быть необходимой и случайной. Закон — это необходимые, устойчивые, повторяющиеся, существенные связи и отношения вещей. Он указывает на определенный порядок, последова¬тельность, тенденцию развития явлений, Необходимо различать законы строения, функционирования и развития системы. Законы могут быть менее общими, действующи¬ми в ограниченной области (закон естественного отбора), и более общими (закон сохранения энергии). Одни законы выражают стро¬гую количественную зависимость между явлениями и фиксируются в науке математическими формулами. Другие не поддаются матема¬тическому описанию, например закон естественного отбора. Но и те и другие законы выражают объективную, необходимую связь яв¬лений. Различают динамические и статистические законы. Динамический закон — это такая форма причинной связи, при которой начальное состояние системы однозначно определяет ее последующее состояние. Динами¬ческие законы бывают разной степени сложности. Они приложимы ко всем явлениям вообще и к каждому из них в отдельности, разу¬меется, из числа тех, которые подвластны данному закону; так, каж¬дый брошенный вверх камень, подчиняясь закону тяготения, падает вниз. 8.Философия общества и истории. Философская история, или философия истории, «означает не что иное как мыслящее рассмотрение ее»3. Исходя из своего основополагающего тезиса о господстве разума в мире, Гегель подчеркивает, что всемирно-исторический процесс совершается разумно. Философия истории, продолжает он, должна рассматривать историю в том виде, в каком она существовала, она должна изучать факты и события и не допускать априорных вымыслов. И чтобы получить истинные знания, разум должен постоянно размышлять, а не бездействовать. По мысли Гегеля, философия истории ищет некие общие принципы в истории, которые присуши всей мировой истории. Главным из этих принципов является разум. В данном случае немецкий мыслитель под разумом понимает закономерности развития исторического процесса. С его точки зрения, все действительное разумно и все разумное действительно. Разумно то, что необходимо и закономерно, а то, что необходимо и закономерно, в то же время действительно. Другим принципом выступает поиск конечной цели, а такой целью является свобода. Поэтому можно сказать, что всемирная история «является обнаружением духа в том виде, как он вырабатывает себе знание о том, что он есть в себе, и подобному тому, как зародыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и первые проявления духа виртуально содержат в себе всю историю»4. Окончательный вывод Гегеля: «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходимости»5. Философия истории, продолжает немецкий философ, показывает, как народы и государства стремились к свободе, как ради нее в течение долгого исторического времени приносились всевозможные жертвы. Вместе с тем она рассматривает средства достижения свободы. С этой целью она скрупулезно изучает действительную историю людей, действия которых вытекают из их потребностей, страстей и интересов, играющих доминирующую роль. Кроме того, задачей философии истории является и выяснение, как сам Гегель выражается, того материала, в котором осуществляется разумная цель. Таким материалом оказывается субъект со своими потребностями. Но он живет в том или ином государстве, и поэтому государство тоже должно находиться в центре внимания философии истории, хотя подробное изложение государства должно даваться в философии права. Духовные основы общества. Духовная сфера общества — это система отношений между людьми, отражающая духовнонравственную жизнь общества, представленную такими подсистемами, как культура, наука, религия, мораль, идеология, искусство. Значимость духовной сферы определяется ее важнейшей, приоритетной функцией определения ценностно-нормативной системы общества, которая, в свою очередь, отражает уровень развития общественного сознания и интеллектуально-нравственный потенциал общества в целом. Изучение духовно-нравственной жизни общества с необходимостью предполагает выделение ее структурных элементов. Такие элементы называют формами общественного сознания. К ним относят моральное, религиозное, политическое, научное, эстетическое сознание. Эти формы определяют соответствующие подсистемы духовной сферы общества, отличаясь друг от друга, не только содержанием и способом познания своего объекта, но также временем возникновения в процессе развития общества. Исторически первой формой общественного сознания является моральное сознание, без которого не могло существовать человечество даже на самых ранних этапах своего развития, так как моральные нормы, отражающие базисные ценности общества являются важнейшими регуляторами и стабилизаторами любых социальных взаимосвязей. В условиях первобытного общества возникают еще две формы общественного сознания — эстетическое и религиозное. Считается, что религиозное сознание складывается позднее эстетического и, соответственно, морального, с чем,впрочем, спорят представители института религии, утверждая о первичности религии по отношению к морали и искусству. Далее, по мере развития общества, формируется политическое, затем — научное сознание. Безусловно, перечисленные формы не являются конечными и единственными. Развитие социальной системы продолжается, что приводит к возникновению в ней новых подсистем, требующих собственного осмысления и, следовательно, порождающих новые формы духовной сферы общества. Духовная сфера, являясь подсистемой общества в целом, с необходимостью реагирует на все изменения, происходящие в других его подсистемах: экономической, политической, социальной. Поэтому резкие экономические изменения в России не могли не отразиться на состоянии духовной жизни страны. Многие исследователи акцентируют внимание на изменениях в ценностных ориентациях россиян,повышении значимости индивидуалистических ценностей. Остро стоит проблема коммерциализации культуры и связанная с ней проблема снижения уровня ее художественной ценности, а также невостребованности классических культурных образцов массовым потребителем. Эти и другие негативные тенденции в развитии отечественной духовной культуры могут стать существенным препятствием на пути прогрессивного развития нашего общества. 9.Формационный и цивилизационный подходы к истории. Важной проблемой для науки является исследование закономерностей и ступеней развития общества. В экономической литературе по разному трактуется сущность и особенности исторического развития общества. Наибольшее распространение получили формационный и цивилизационный подходы к пониманию периодизации процесса экономического развития общества. Формационный подход был разработан К. Марксом и его последователями. Суть его заключается в том, что производительные силы общества в совокупности с производственными отношениями представляют определенный способ производства, а способ производства в сочетании с политической надстройкой общества - социально-экономическую формацию. Ядром каждого способа производства, а соответственно и формации, есть определенная форма собственности, так как именно она определяет способ сочетания работника со средствами производства. Формационный подход предполагает, что развитие человеческого общества происходит как последовательная смена одного способа производства другим. В формационном подходе выделяются пять способов производства - первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. Формационный подход исходит из того, что решающая роль в общественном развитии принадлежит процессу производства и отношениям собственности, а его движущей силой является противоречие между производительными силами и производственными отношениями и обострения классовой борьбы в обществе. Однако в современных условиях формационный подход при признании определенных его положений считают методологически недостаточным. В частности, пьятиланкова периодизация развития общества не имеет всеобъемлющего значения; формационный подход не раскрывает многовариантности жизни, обедняет историю человеческого общества; представляя историю развития человечества как процесс "революционного" разрушения старого способа производства и замены его новым, формационный подход, таким образом, предполагает определенную прерывность естественно-исторического процесса; формационный подход излишне абсолютизирует классовую конфронтацию между владельцами и не владельцами, между работодателями и наемными работниками. С учетом указанных недостатков формационного подхода мировая общественная наука разработала и широко использует цивилизационный подход что к познанию истории развития человечества. Цивилизация - исторически конкретное состояние общества, которое характеризуется достигнутым уровнем производительных сил, особой формой производства и соответствующей духовной культурой людей. В основу цивилизационного подхода положены следующие принципы: многомерности анализа экономических систем; естественной эволюции постепенности исторического процесса; отказа от классовых, конфротацийних оценок содержания и целей системы; познание системы в единстве ее экономических и социокультурных элементов, усиление роли человеческого фактора в общественном развитии; признание мировой истории как единого планетарного целого. Как видим, цивилизационный подход ориентирован не на особенности способа производства, а прежде всего на целостность человеческой цивилизации, доминирующее значение общечеловеческих ценностей, интегрированность каждого общества в мировое сообщество. Важнейшей чертой цивилизации является ее гуманистическая направленность. Цивилизация - категория историческая, ее уровень определяется теми многогранными социально-экономическими условиями, в которых происходит жизнедеятельность того или иного народа. Цивилизационный подход развития общества классифицируется в горизонтальном и вертикальном аспектах. Горизонтальный аспект характеризует сосуществование и взаимодействие неоднородных по своему содержанию локальных цивилизаций отдельных стран и народов, которые развивались в исторически определенные периоды. Вертикальный аспект отражает развитие цивилизации в широком смысле этого слова: историческую эволюцию общества, его наступательное движение от одной ступени зрелости к другому высшего. Переход от одной ступени зрелости цивилизации к другой происходит благодаря глубинным качественным изменениям в производительных силах общества, росту производительности труда, повышению культуры человека. Современная зарубежная экономическая наука, используя критерий "степень индустриального развития общества" выделяет три стадии индустриальной цивилизации: доиндустриальное (аграрное) общество; индустриальное общество; постиндустриальное общество. В доиндустриальном обществе преобладают сельское хозяйство и ручной труд. Оно существовало до конца 17 в., Т.е. до периода развертывания промышленной революции. В индустриальном обществе ведущую роль играло крупное механизированное промышленное производство. Постиндустриальное общество - это новая, самая стадия человеческой цивилизации, начало которой положила научнотехническая революция, развернувшаяся во второй половине 20 в. и постепенно переросла в современную информационноинтеллектуальную революцию. В постиндустриальном обществе доминируют наука, принципиально новые виды техники и технологии, информатика, компьютеризация, автоматизация и роботизация всех сфер экономики и управления. Вследствие этих революционных научно-технических преобразований формируется работник нового типа, усиливается творческий характер его труда и приобретают все больший вес потребности творческой саморегуляции личности. Процесс формирования единого мирового цивилизационного пространства нередко происходит в противоречивой форме - от разносторонней сотрудничества и партнерства к противостоянию и локальных межцивилизационных конфликтов. 10. Понятие культуры и цивилизации. Понятия «культура» и «цивилизация» имеют разный исторический масштаб: культура сопровождает всю историю существования человеческого рода, начиная с зарождения человеческого сознания. «Цивилизация» определяет особое состояние культуры, характерное для ее развития на протяжении нескольких последних тысячелетий. В начале истории человечества действия и предметы, материальные по своей сути, одухотворялись людьми, поэтому принципиальных различий между видами деятельности еще не было. Нерасчлененности деятельности на «бездуховную» практику физического труда и отвлеченные от нее явления духовной жизни называется материально-духовный синкретизм. С развитием понятийной, абстрактно-логической, а не конкретно-образной формы отражения и осмысления мира, началось отделение религии, науки, искусства. Появляется новый исторический вид культуры, который впоследствии был назван цивилизацией. Таким образом, с началом развития ремесла как профессиональной деятельности, с массовым производством вещей и торговлей, с образованием городов начинаются двуплановые взаимоотношения цивилизации и культуры. С одной стороны, цивилизация является высшим уровнем развития культуры, а с другой ‒ цивилизация является тем слоем культуры, в котором сосредоточены все способы организации общественной жизни. Это означает, что цивилизация находится не вне культуры, а внутри ее, представляя собой систему обслуживающих культуру механизмов. Различение понятий культуры и цивилизации раньше всего началось в Германии. Уже И. Кант под цивилизацией понимал внешнюю сторону жизни личности и общества, а под культурой ‒ их духовную суть, духовный потенциал. Немецкие философы всегда строго придерживалась разделения культуры и цивилизации. Однако в других странах это различие было не столь однозначным. Во Франции в XVIII в. чаще употреблялось слово цивилизация, в то же время в Англии оба термина были равноправны. И в дальнейшем ‒ в XIX и XX вв. ‒ в англоязычных работах культура и цивилизация зачастую употребляются как синонимы. Слово «цивилизация» происходит от лат. civitas, что означает «государство, сосредоточенное в городе», и «civilis», характеризующего «гражданина» как «городского жителя». Однако этимология слова и его раннее употребление отличаются от тех смыслов, которые оно приобрело впоследствии. Принято считать, что впервые слово «цивилизация» употребил маркиз де В.Р. Мирабо в своем известном трактате «Друг законов» (1757 г.). По его определению, «цивилизация есть смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания, распространяемые для того, чтобы соблюдать правила приличий и чтобы эти правила играли роль законов общежития». Этим словом все увереннее пользуются П.-А. Гольбах, Ж.А. Кондорсе и другие мыслители, хотя и в возвышенном, идеализованном смысле. Прилагательное «цивилизованный» изначально имело смысл «городской», «образованный», «воспитанный» в противоположность «необразованному», «грубому», «дикому», «варварскому». В дальнейшем такая оппозиция не только сохранилась, но и приобрела историко-теоретическое обоснование. В XVIII-XIX вв. широкое распространение получил взгляд на цивилизацию как третье звено в цепочке исторических форм жизни человечества: «дикость-варварство ‒ цивилизация». Самое важное состоит в том, что слово «цивилизация» появилось на свет в свой срок ‒ в то время, когда завершился великий подвиг деятелей французского Просвещения ‒ издание «Энциклопедии». Во французском языке слово «цивилизация» на протяжении десятилетий не имело множественного числа. Явление мыслилось как универсальное, как всечеловеческая цель. Собственно термин «цивилизация» был введен французскими просветителями прежде всего для обозначения гражданского общества, в котором царствуют свобода, справедливость, правовой строй, т.е. для обозначения некоторой качественной характеристики общества, уровня его развития. Однако именно в это время единство жизни как универсальная идея опровергается в естественных науках. Слово «цивилизация» подменяло идею различия индивидуальных путей развития идеей исторической общности. Оно ассоциировалось с концепцией прогресса, эволюционным развитием народов на началах «разума», с торжеством универсализма. Постепенно формируется представление о культуре как духовном подражании цивилизации, как духе цивилизации. Несовпадение культуры и цивилизации представил в своей концепции О. Шпенглер («Закат Европы»), трактовавший цивилизацию как фазу заката культурно-исторического типа, его разложение. Шпенглер предрекал естественный закат культуры. Подобно тому, как смерть является неотъемлемым итогом жизни, выражением строгой и необходимой органической последовательности, в чередовании культурных эпох итогом является их свертывание в цивилизацию. Цивилизация, по Шпенглеру, это крайне искусственное состояние, завершение и исход культур, ее рок. Цивилизацией стали называть последнюю стадию развития каждого типа культуры, выражающую ее омертвление, вытеснение одухотворенности прозаическими материально-техническими интересами. Но отношения культуры и цивилизации более сложны, чем простые оппозиции “духовного” и “материального”. Цивилизация определяет место и роль всякого человека в культуре, устанавливает правила человеческого общежития, в которых находят более или менее адекватное выражение цели и идеалы культуры. Историческая динамика соотношения культуры и цивилизации (по проф. М.С.Кагану) 11. Философская антропология, её предмет и задачи Главным предметом изучения становится духовный мир человека, а все остальное располагается «вокруг», на «периферии». Философско-антропологический подход имеет дело не с фактом человека как объекта научного познания (биологического, психологического, социологического и т.д.), а с фактом человека как субъекта самосознания. Субъективный мир человека предстает как особая вселенная, являющая собой центр мироздания. Для философской антропологии человек сверхприродный субъект. Человек, поставленный в центр мироздания, предстает как малая вселенная, включающая в себя все качества Вселенной большой. Одновременно человек — объединяющее начало, он способен объединить все многообразие живых и неживых существ. Судьба человека зависит от судьбы природы. Человек ответствен за весь строй природы. В философской антропологии самопознание служит не только целью, но и методом. Отсюда следует, что мысль, направленная на самого себя, идет как бы по кругу. Человек постоянно возвращается к себе, но каждый раз по-новому и в обновленном виде. Философская антропология призывает к самоуглублению, поэтому главная ее проблема и центр — это человеческая личность. Философская антропология подчеркивает важность обращения к своему «я» и невозможность того, чтобы ограничиваться объективно-научным подходом. Принципиальной задачей философской антропологии является разработка проблемы сущности человека. По мнению основателей, философская антропология - это "базисная наука о сущности и сущностном строении человека". Последователь М.Шеллера, Г. Э.Херстенберг уточняет: "Философская антропология - это учение о человеке с точки зрения бытия самого человека. 12. Биологизаторная и социологизаторная концепции человека. В ходе дискуссии о соотношении биологического и социального в человеке высказывается широкий спектр мнений, заключенных между двумя полюсами: концепциями человека, которые принято называть биологизаторскими, или натуралистическими, сторонники которых абсолютизируют роль естественных, биологических начал в человеке, и социологизаторскими концепциями, в которых человек представлен как всего лишь слепок с окружающих его социальных отношений, их пассивное порождение. Конечно, в законченном виде такие полярные точки зрения высказываются нечасто, однако многие трактовки человека при рассмотрении соотношения в нем биологического и социального тяготеют к одному из этих полюсов. К биологизаторским концепциям относится расизм, который исходит из того, что в главном, существенном, природа человека определяется его расовой принадлежностью. Подобно расизму, дискредитировало себя другое биологизаторское течение - социалдарвинизм. Его сторонники пытались объяснить явления общественной жизни (такие, например, как борьба классов), опираясь на учение Дарвина о естественном отборе и эволюции (так, они делали вывод о том, что представители высших классов занимают ведущее место в обществе, поскольку наиболее высоко развиты). Английский священник и экономист Т. Мальтус выдвинул тезис о том, что общественная жизнь является ареной борьбы за существование между отдельными индивидами и что успеха в этой борьбе должны добиваться наиболее приспособленные. Ч. Дарвин впоследствии применил идею борьбы за существование в своем эволюционном учении, понимая ее, как он сам писал, «в широком и метафорическом смысле». При этом Дарвин наполнил эту идею конкретным биологическим содержанием. Затем, однако, из биологии эта идея была вновь перенесена на общественную жизнь, причем ее использование теперь освящалось авторитетом естественной науки. Утверждалось, что коль закон борьбы за существование действует в мире природы, то ему должна подчиняться и жизнь общества. В действительности же не только борьба классов, но и экономическая конкуренция зиждутся на иных - социальноэкономических - основаниях и развиваются совершенно иными путями, чем внутри- и межвидовая борьба в мире живого. 13. Сознательное и бессознательное Представления о неосознаваемой психике появились еще в античной философии. Уже Демокрит проводит различие между душой, состоящей из мокрых и малоподвижных атомов, и душой, состоящей из огненных и подвижных атомов. Огненная душа соответствует разуму, ясному сознанию, влажная душа - тому, что мы сейчас назвали бы бессознательным. Средневековый философ Августин в своей "Исповеди" размышляет о внутреннем опыте субъективности, который гораздо шире, чем сознательный опыт. В Новое время Г. Лейбниц также рассуждает о неосознаваемой психике, не используя сам термин "бессознательное". Сознание – это особое состояние, свойственное человеку, в котором ему одновременно доступен и мир, и он сам.Сознание – состояние, при котором человек отдает себе полный отчет в собственных мыслях и намерениях.Сознание заключается в эмоциональной оценке действительности, в обеспечении целеполагающей деятельности – в предварительном мысленном построении разумно мотивированных действий и предусмотрений их личных и социальных последствий, в способности личности отдавать себе отчет как в том, что происходит в окружающем мире, материальном и духовном. Сознание – идеальная (психическая) форма деятельности, ориентированная на отражение и преобразовании действительности. Сознание не исчерпывает всего богатства психической жизни человека. Наряду с сознанием в психике человека существует еще сфера бессознательного. Бессознательное – это совокупность психических явлений, состояний и действий, лежащих вне сферы человеческого разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней мере, в данный момент контролю со стороны сознания. Бессознательными являются сновидения, гипнотические состояния, состояния невменяемости и т.п. Все то, что в данный момент не находится в фокусе сознания, но может быть включено в сознание посредством памяти, не следует относить к бессознательному. Так называемые автоматизмы могут зарождаться с помощью сознания, но потом погружаться в сферу бессознательного. Первоначально действуя под контролем сознания, в результате длительной тренировки и многократного повторения приобретают бессознательный характер, выходят из-под контроля: навыки игры на музыкальных инструментах, спортивные навыки, рутинные трудовые операции и т.п. Структуры бессознательного различаются помимо прочего, по степени своей близости к сознанию. Выделяется даже особый уровень бессознательного, называемый подсознанием. В него включаются психические явления, связанные с переходом с уровня сознания на уровень автоматизма. Бессознательное может направлять поведение людей и в этом отношении определенным образом воздействовать на сознание. Например, в некоторых зарубежных кинотеатрах во время сеанса художественного фильма показывали специальные кадры, рекламирующие какой-либо товар. Эти кадры появлялись на экране на время, которое не воспринимает человеческий глаз (менее 0,05 с) и не мешали просмотру фильма. Зритель не видел этих кадров, но они воспринимались подсознательно и затем воздействовали на поведение этих людей после сеанса. Спрос на рекламируемые товары у людей, подвергшихся такому внушению, повышался почти в два раза по сравнению с обычным. Философия бессознательного была развита австрийским врачом-психиатром и философом Зигмундом Фрейдом. О бессознательном в человеке говорили и писали многие философы, в том числе Кант, Гегель, Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше. 14. Проблема человека в восточной и западной философии. С середины XX века заметно возрос интерес философов к проблемам взаимодействия общества и природы, к осмыслению результатов и путей развития современной цивилизации. В целом западная философия второй половины XIX—XX вв. представляет собой большое многообразие различных течений, школ, концепций, проблем и методов, нередко противостоящих друг другу. С середины XIX века благодаря усилиями А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и Ф. Ницше был противопоставлен феномен иррационального — бессознательные процессы и эмоционально-волевые акты. Отметим, что классическая мысль в силу ряда причин, рассмотренных выше, не фокусировала внимания на проблемах воли, интуиции, духовного озарения, инстинкта, воли к жизни и воли к власти, т. е. на тех, которые не подчинялись законам логики, разума. Этот интеллектуальный "зазор" и постарались восполнить философские оппоненты классического рационализма. Основоположником европейского иррационализма является Артур Шопенгауэр (1788—1860), "Мир как воля и представление" (1818). Мир, согласно Шопенгауэру, может обнаруживаться человеком и как воля, и как представление. Человек является рабом воли, поскольку во всем служит не себе, а Абсолюту. Воля заставляет человека жить, каким бы бессмысленным ни было его существование. На самом же деле человек имеет для воли лишь косвенное значение, так как служит средством для ее сохранения. У человека есть только один выход — погасить в себе волю к жизни. Он выделял две разновидности людей, которые перестали быть рабами воли: святые в земной жизни и гении в искусстве. Согласно ему, гениальность — это способность пребывать в чистом созерцании. Погруженный в такое состояние человек уже не индивид, а чистый, безвольный, вневременной субъект познания. Обыкновенный человек не способен к созерцанию подобного рода. Поэтому он должен довольствоваться или неудовлетворенными желаниями, или, в случае их удовлетворения, скукой. Вместе с тем, подчеркивал Шопенгауэр, каждый человек располагает тремя высшими благами жизни — здоровьем, молодостью и свободой. Пока они есть, индивид их не осознает и не ценит, осознает же лишь в случае их утраты. Шопенгауэр в XIX веке первым сформулировал идею о том, что жизнь лишена смысла, но его мысли не вызвали широкого признания тогда. Общество продолжало верить в прогресс и будущее без тяжелых потрясений. Его влияние стало ощутимее позже. Фридрих Ницше (1844—1900) – Немецкий мыслитель. "Рождение трагедии из духа музыки" (1872) он тут анализирует культуру досократовской Греции. Ницше утверждает, что она определялась равноправием двух начал — диониссийского и аполлоновского. Жизнь Ницше рассматривал как "волю к власти". Все живое, согласно философу, стремится к власти, неравенство же сил создает естественную дифференциацию. Жизнь — это борьба всех против всех, в ней побеждает сильнейший. Насилие, согласно Ницше, есть кристально чистое проявление прирожденной воли человека к власти. Ницше: Там, где интеллект возвышается над волей, она обречена на неминуемое разложение. Именно поэтому разум должен быть подчинен воле и работать как орудие власти. Ницше одним из первых сказал о наступлении нигилизма, т.е. времени, когда христианский Бог утратил свою значимость для европейской культуры. Назначение отрезвленного нигилизмом европейского человека мыслитель видел в том, чтобы мужественно восторжествовать над остатками иллюзий. Немецкий философ-пророк был, безусловно, прав, характеризуя современную ему европейскую культуру как "тоненькую яблочную кожуру над раскаленным хаосом". В начале XX в. большую популярность в Европе приобрело учение французского философа, представителя интуитивизма Анри Бергсона (1859—1941), целью которого было преодоление односторонности позитивизма и традиционной рационалистической метафизики. Бергсон утверждает, что истинное понимание абсолютного возможно только через непосредственный опыт. Он выделяет два ключевых аспекта в метафизике: длительность как реальное время и интуиция как метод его постижения. Длительность для него является основой всех сознательных процессов и предполагает постоянное творчество, становление и свободу. Интуиция, в отличие от интеллектуальных методов, проникает в длительность и позволяет понять ее сущность, в то время как интеллектуальные методы ограничены практическими и социальными потребностями и дают только относительное знание. Восточная философская мысль менее категорична и в этом смысле более неопределенна, чем западная. Это не случайно, ибо в культуре Востока, например в Индии, используется логика, в которой нет «закона исключенного третьего». В этой ментальности вполне допустимы утверждения: «человек и добр и зол» или «он ни добр, ни не добр». Эти особенности мировоззрения и религиозно-философские идеи являются, можно сказать, своеобразными архетилическими чертами народов Востока и оказывают влияние на процессы, которые происходят в мире. Знакомство с восточной философией показывает, что она вобрала в себя не только рациональные формы освоения человеком себя и мира, но и другие формы, которые существовали в культуре. Особенность восточной философии — мировоззренческий синтез мифологического, религиозно-символического и рационального, нашедший отражение в учениях Будды и Конфуция, Ведах, священной книге персов «Авесте», а также целостность видения человека. Соотношение этих начал и элементов со временем меняется, но само единство различных подходов сохраняется. Упрощенным представляется взгляд на восточную синтетическую концепцию бытия с точки зрения европейской традиции, ставящей научно-рациональное его видение выше мифологического и религиозного, а подчас и философского взгляда. Мифология, религия, философия и наука являются различными формами, которые отражают культурное самоопределение человека. Они не стремятся к истинности в одинаковой степени, но существуют как самостоятельные концептуальные структуры. Исторически изменение ценностей и появление новых форм не всегда приводило к полному замещению прежних способов интерпретации. В различных социокультурных контекстах устаревшие формы могут стать актуальными и даже доминирующими. Это сложная динамика развития человеческого освоения мира через различные культурные формы. Однако уже в первых письменных источниках Древнего Китая, в частности, в «Книге перемен» (III-IV вв. до н.э.), в учении Конфуция осмысливаются специфические характеристики человека. Быть человеком, считал Конфуций, значит любить людей. Взаимность и любовь к другим отличают человека от иных существ Поднебесной. Последователь Конфуция Мэн-цзы полагал, что человек от природы добр, а проявление зла — утрата им врожденных добрых качеств. Принципиальное отличие человека от животного Мэн-цзы видел в том, что человек соблюдает определенные нормы взаимоотношений между людьми. Противник конфуцианства Мо-цзы полагал, что человек отличается от животного умением трудиться, а Лао-цзы и все представители школы даосов были убеждены, что главное в жизни человека — это недеяние, непротивление тому, что предначертано путем дао. 15. Философское учение Платона Основная часть философии Платона, давшая название целому направлению философии — это учение об идеях (эйдосах), о существовании двух миров: мира идей (эйдосов) и мира вещей, или форм. Идеи (эйдосы) являются прообразами вещей, их истоками. Идеи (эйдосы) лежат в основе всего множества вещей, образованных из бесформенной материи. Идеи — источник всего, сама же материя ничего не может породить. Мир идей (эйдосов) существует вне времени и пространства. В этом мире есть определенная иерархия, на вершине которой стоит идея Блага, из которой проистекают все остальные. Благо тождественно абсолютной Красоте, но в то же время это Начало всех начал и Творец Вселенной. В мифе о пещере Благо изображается как Солнце, идеи символизируются теми существами и предметами, которые проходят перед пещерой, а сама пещера — образ материального мира с его иллюзиями. Идея (эйдос) любой вещи или существа — это самое глубокое, сокровенное и существенное в нем. У человека роль идеи выполняет его бессмертная душа. Идеи (эйдосы) обладают качествами постоянства, единства и чистоты, а вещи — изменчивости, множественности и искаженности. Душа человека представляется у Платона в образе колесницы с всадником и двумя лошадьми, белой и черной. Возница символизирует разумное начало в человеке, а кони: белый — благородные, высшие качества души, черный — страсти, желания и инстинктивное начало. Когда человек пребывает в ином мире, он (возница) получает возможность вместе с богами созерцать вечные истины. Когда же человек вновь рождается в мире материальном, то знание этих истин остается в его душе как воспоминание. Поэтому, согласно философии Платона, единственный для человека способ знать — это припоминать, находить в вещах чувственного мира «отблески» идей. Когда же человеку удается увидеть следы идей — через красоту, любовь или справедливые дела — то, по словам Платона, крылья души, когда-то утерянные ею, вновь начинают расти. Отсюда — важность учения Платона о Красоте, о необходимости искать ее в природе, людях, искусстве или прекрасно устроенных законах, потому что, когда душа постепенно восходит от созерцания красоты физической к красоте наук и искусств, далее — к красоте нравов и обычаев, — это наилучший способ для души подняться по «золотой лестнице» к миру идей. Второй силой, не менее преобразующей человека и способной поднять его до мира богов, является Любовь. Вообще, сам философ напоминает Эрота: от также стремится достичь блага, он и не мудр и не невежественен, но является посредником между одним и другим, он не обладает красотой и благом и именно поэтому стремится к ним. И философия, и любовь дают возможность рождения чего-то прекрасного: от создания прекрасных вещей до прекрасных законов и справедливых идей. Платон учит, что все мы можем выйти из «пещеры» к свету идей, поскольку способность видеть свет духовного Солнца (то есть созерцать истину и мыслить) есть в каждом, но, к сожалению, мы смотрим не в том направлении. В «Государстве» Платон также дает нам учение об основных частях человеческой души, каждая из которых имеет свои добродетели: разумная часть души имеет в качестве добродетели мудрость, вожделеющее начало (страстное начало души) — умеренность и воздержанность, а яростный дух (который может быть союзником как первого, так и второго) — мужество и способность подчиняться разуму. Все вместе эти добродетели составляют справедливость. Платон проводит параллели между частями души и типами людей в государстве и называет справедливостью в государстве, когда каждый человек находится на своем месте и делает то, к чему более всего способен. Особое место в «Государстве» Платон уделяет стражам (воинам) и их воспитанию, которое должно сочетать в себе две части: мусическую и гимнастическую. Гимнастическое воспитание позволяет подчинить страсти разумному началу и развить в себе качество воли. А мусическое — позволяет смягчить яростный дух и подчинить его законам ритма и гармонии. 16. Проблема жизни и смерти в философской антропологии. Онтологическое и аксиологическое содержание жизни. В философской антропологии с проблемой времени связаны проблема жизни, смерти, чувство принадлежности к вечности, смысла человеческой жизни. Никакие частные или комплексные исследования феномена жизни не решают проблемы, если они не обретут принципиально иную концептуальную базу, позволяющую выйти на более широкий мировоззренческий уровень охвата феномена жизни как основополагающего факта бытия и соотнести его с такими категориями, как космос, реальность, культура. Философское осмысление категории жизни опирается на глубокую интеллектуальную традицию, ведущую свое начало от немецких романтиков (Иоганн Готфрид Гердер, Фридрих Шиллер, Генрих Гейне и др.) и «философии жизни» (Фридрих Ницше, Вильгельм Дильтей, Анри Бергсон и др.) Выдающиеся мыслители сформировали понимание жизни как объективной реальности, которая может быть познана посредством иррационального опыта (воли, интуиции и т.д) В качестве альтернативы редукционизму естествознания и иррационализму «философии жизни» может явиться понимание жизни как творчества, как процесса интенсивного качественного преобразования, самотворчества. Понимание жизни как творчества не противоречит современному уровню эволюционного учения, на новом витке развития современного эволюционизма данная трактовка жизни должна стать условием расширения наших знаний о закономерностях и путях эволюции живого. 17. Проблема человека в восточной философии. Восточная философская мысль менее категорична и в этом смысле более неопределенна, чем западная. Это не случайно, ибо в культуре Востока, например в Индии, используется логика, в которой нет «закона исключенного третьего». В этой ментальности вполне допустимы утверждения: «человек и добр и зол» или «он ни добр, ни не добр». Эти особенности мировоззрения и религиозно-философские идеи являются, можно сказать, своеобразными архетилическими чертами народов Востока и оказывают влияние на процессы, которые происходят в мире. Знакомство с восточной философией показывает, что она вобрала в себя не только рациональные формы освоения человеком себя и мира, но и другие формы, которые существовали в культуре. Особенность восточной философии — мировоззренческий синтез мифологического, религиозно-символического и рационального, нашедший отражение в учениях Будды и Конфуция, Ведах, священной книге персов «Авесте», а также целостность видения человека. Соотношение этих начал и элементов со временем меняется, но само единство различных подходов сохраняется. Упрощенным представляется взгляд на восточную синтетическую концепцию бытия с точки зрения европейской традиции, ставящей научно-рациональное его видение выше мифологического и религиозного, а подчас и философского взгляда. И мифология, и религия, и философия, и наука — формы и одновременно продукты культурного самоопределения человека, которые не субординированы по степени истинности, а координированы как самостоятельные, в определенном отношении несоизмеримые концептуальные структуры. Исторически усложнение созданных ранее ценностно-мировоззренческих представлений и появление новых форм не всегда приводило к полному вытеснению прежних, кажущихся архаичными, способов интерпретации бытия. Скорее имело место доминирование тех или иных форм рационально-духовного освоения мира с сохранением на периферии культурного пространства предшествующих форм. В определенных социокультурных ситуациях эти, казалось бы, отжившие cпoсобы духовнопрактического освоения мира человеком могут актуализироваться, стать доминирующими. Такова сложная диалектика развития различных социокультурных форм освоения мира человеком. Представления о происхождении и сущности человека в древневосточной философии еще в значительной степени мифологичны. Весь мир уподоблялся человеку. Поэтому для этого периода характерны ассоциативность, гилозоизм, анимизм и антропоморфизм, т.е. оживление, одухотворение и уподобление природных явлений человеку, а человека — миру. Мир и человек рассматривались как творения богов. Однако уже в первых письменных источниках Древнего Китая, в частности, в «Книге перемен» (III-IV вв. до н.э.), в учении Конфуция осмысливаются специфические характеристики человека. Быть человеком, считал Конфуций, значит любить людей. Взаимность и любовь к другим отличают человека от иных существ Поднебесной. Последователь Конфуция Мэн-цзы полагал, что человек от природы добр, а проявление зла — утрата им врожденных добрых качеств. Подчеркивая важность человекознания, Мэн-цзы утверждал, что лишь тот, кто познает свою природу, может познать Небо. Принципиальное отличие человека от животного Мэн-цзы видел в том, что человек соблюдает определенные нормы взаимоотношений между людьми. Противник конфуцианства Мо-цзы полагал, что человек отличается от животного умением трудиться, а Лао-цзы и все представители школы даосов были убеждены, что главное в жизни человека — это недеяние, непротивление тому, что предначертано путем дао. 18. 8 типов цивилизации по Шпенглеру Ученик Фридриха Ницше – Освальд Шпенглер, бывший прекрасным знатоком истории самых различных народов мира, продолжает во многом подход Ницше к понятию культуры и цивилизации. По Шпенглеру культура появляется, когда человеческое общество начинает отделяться от природы, создавая города и деревни, в это время происходит разделение труда и возникновение частной собственности. По Шпенглеру культура - это не только материальные отношения между людьми, но и духовные, нравственные отношения. Постепенно в обществе создаются культурные, религиозные, нравственные традиции, которые регулируют отношения в обществе. Однако прогрессивное, материальное, экономическое развитие общества разрушает его духовную основу, коллективный, общественный интерес вытесняется индивидуальным, эгоистичным интересом, нарушается также равновесие между интеллектом и интуицией, человек становится всё более рационально мыслящим существом, обуреваемым лишь своими корыстными интересами, меняются также нравственные ценности общества, они начинают уничтожать духовную силу человека, его волю над своими желаниями, чувствами и мыслями. Шпенглер противник европоцентризма, он считал, что все имеющиеся культуры равноценны между собой. Он выделяет 8 типов культур: вавилонскую, древнеегипетскую, дренеиндийскую, древнегреческую, китайскую, арабо – мусульманскую, современную западно –европейскую, культуру ацтеков, инков и майя. Отдельно он выделял русско – сибирскую культуру, которой ещё предстояло пройти путь своего исторического развития, он рассматривал её больше как евразийскую культуру. По мнению Шпенглера каждая из этих культур проходит свой неповторимый путь исторического развития, состоящий из трёх этапов: младенческий этап, зрелый и этап старости, гибели. Цивилизация, по мнению Шпенглера, это этап старости и гибели культуры. Цивилизацию он также считал культурным декадансом, когда на место выдающихся произведений искусства приходит массовая, потребительская культура, иссякает источник творчества народов, так как слабеет их дух, слабеющие народы Европы будут постепенно исчезать и вытесняться азиатско – африканскими волнами миграции. По мнению Ницше и Шпенглера каждой культуры имеется свой дух, который проходя указанные выше три этапа, стареет и угасает, когда дух покидает эти народы и сходят с исторической сцены и исчезают. Многообразие культур различных народов доказывает, что их дух находится на разных ступенях своей эволюции. Ницше и Шпенглер считали ,что судьба человека определяется его духом или как они его называли волей к власти. Для них человек – космическое существо, дух которого материализуется на земле, входит в тело для того, чтобы установить свой контроль над желаниями, чувствами тела, поднять сознание человека на уровень космического сознания, придать его воле непреодолимую, несгибаемую силу. По мнению Шпенглера, цивилизация является старостью и смертью культуры, в эпоху цивилизации угасает внутренняя, духовная жизнь человека, внешний материальный мир вытесняет все духовные интересы, ослабевают религиозные ценности, культура становится массовой, разрушается семья, искусство также становится лишённым своей духовной силы, разрушаются нравственные ценности, внутренняя жизнь человека угасает вместе с его интуицией, человек утрачивает свою духовную волю и превращается лишь в биологическое существо, усиливается влияние материализма и атеизма, многие философские учения становятся поверхностными, эклектичными, доступными для понимания только профессионалов, усиливается влияние рационализма, который противопоставляется иррациональной философии. Интересны взгляды Шпенглера о роли техники в современном обществе, которые он сформулировал во втором томе своего произведения «Закат Европы». Техника будет вытеснять живой человеческий труд и ослаблять мыслительные способности человека, заменяя их своими возможностями, в будущем искусственный интеллект может уничтожить человека как биологический вид, возможности которого несравненно более слабые, чем у машины. Взгляды этих философов будут продолжены в дальнейшем такими мыслителями как Макс Шеллер, Эрих Фром, Карл Ясперс, а также представителями экзистенциальной философии. 20 Философия милетской школы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен Простейшая форма есть понятие единого мирового вещества, из которого в вечном движении происходят вещи и в которое они опять превращаются. Ионийская философия была представлена в основном Милетской школой и философом-одиночкой Гераклитом. Как считает Чанышев А.Н.: "Ионийская философия - это протофилософия. Для нее характерно еще отсутствие поляризации на материализм и идеализм…, наличие многих образов мифологии, значительных элементов антропоморфизма, пантеизма, отсутствие собственно философской терминологии, представление физических процессов в контексте моральной проблематики". Но ионийская философия уже философия в основном смысле этого слова, потому что уже ее первые творцы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен стремились понять то или иное начало как субстанцию (вода, воздух, огонь и т.д.). Их первоначало всегда одно (в этом смысле ионийские философы - монисты), оно вещественно, но также разумно, даже божественно. Независимо от этих древних малоазиатских ионийцев в нижне-италийских колониях греков выступают мыслители, проникнутые той же идеей мирового единства. К ним относятся прежде всего Пифагор и его ученики, которые исследовали мировое целое. Они замечали прежде всего правильность в движении небесных тел и от них пытались перенести эту правильность на земные явления, явления физического и морального миров. Им мировой порядок представлялся в виде господства чисел; и в этом смысле они переносят на мир, "как целое, понятие космос, первоначально означавшее порядок, украшение Пифагора то, кажется, можно с полной уверенностью сказать, что это была прежде всего философия числа, этим оно резко отличалось от ионийской натурфилософии, стремившейся свести все существующее к той или иной материальной стихии с подчеркиванием ее качественного своеобразия (вода, воздух, огонь, земля)". Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М., 1995. С. 14. Если пифагорейцы рассматривали мировой порядок исключительно с его количественной стороны, в противоположность им в 6 веке выступают направления, которые подобно древним ионийским мыслителям, понимают идею мирового единства качественно, однако, видят при этом мировое единство не в едином мировом веществе, а в едином правящем мировом принципе, в едином понятии, господствующем над сменой всех явлений. Для элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон и Мелисс) таким понятием служит бытие, которое остается постоянным при всяком изменении вещей. Так яркий представитель элеатов, Парменид развил учение о бытии, о соотношении бытия и мышления, он метафизик. Для Гераклита - течение вещей, само непрерывное изменение, постоянство же для него есть простой призрак. Интересно отметить, что элеит Парменид представляет покоящееся бытие в образе в себе замкнутого мирового шара, а Гераклит принцип возникновения - под видом подвижного все пожирающего огня". Идея мирового единства мыслилась как единый закон вещей, как мировое вещество, как мировой порядок, что имело макрокосмический характер. Взгляд данных мыслителей (Фалеса, Парменида, Гераклита…) направлялся на мир, как целое, отдельное же явление имело для них значение только в связи с целым. Однако уже в 5 веке в самой Греции появляются мыслители, которые пытаются понять не отдельное явление из целого, но, наоборот, целое из отдельных вещей, явлений: место макрокосмического занимает микрокосмическое исследование. Это явление представлено атомистической школой Левкиппа и Демокрита и позднейшей школой ионийских физиков Эмпедокла и Анаксагора. 21. Социальная форма бытия. Бытие — это фундаментальная категория философского дискурса, которая фиксирует основу существования (для мира в целом или для любой разновидности существующего). Понятие «бытие» концептуализирует наличие предметов и явлений, а не содержательный их аспект и может пониматься как синоним понятий «существование» и «сущее» или же отличаться от них смысловыми оттенками. Часто выступает как элемент понятийной оппозиции (например, бытие и сознание, бытие и мышление, бытие и сущность). В системе философского знания (см. Философия) бытие выступает предметом онтологии (см. Онтология) и противоположно понятию ничто (см. Ничто). В теории познания (см. Гносеология) бытие рассматривается как базисная для любой возможной картины мира и для всех прочих категорий. В обыденном употреблении понятие о бытии частично совпадает с понятиями универсума, космоса, вселенной, мира, природы, жизни. Социальное бытие, которое включает бытие человека в обществе и бытие (жизнь, существование, развитие) самого общества. Важно то, что социальное бытие представляет собой относительно самостоятельную форму бытия. Социальное бытие является объектом большого раздела, состоящего из целого ряда научных дисциплин — объектом социальных наук (в то время как естественные науки изучают неживую и живую природу и даже самого человека, но только как биологическое существо). В философии также есть ряд разделов, исследующих социальное бытие: социальная философия, философия истории, философская антропология, философия права и некоторые другие. 22. Зарождение предфилософии на Востоке (Египте и Вавилоне). Зарождение философской мысли в Древнем Вавилоне и Египте было тесно связано, с одной стороны, с первыми шагами науки о мире — астрономии, космологии, математики, а с другой стороны, с мифологией. Философия еще не выделилась как особая форма общественного сознания. Развивающееся хозяйство древнего мира требовало расширения знаний, применения их в жизни. «Необходимость вычислять периоды подъема и спада воды в Ниле, — говорит Маркс, — создала египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов как руководителей земледелия». Хозяйственные нужды требовали установления точно рассчитанного календаря, основанного на астрономических наблюдениях за движениями Луны, Солнца и звезд. Все это вело к развитию научных знаний. Вавилонские математики положили начало алгебре и геометрии, овладели способом приближенного извлечения квадратных корней, решения квадратных уравнений. Вавилоняне изобрели шестидесятиричную «позиционную систему» письменного исчисления. От этой системы идет современный счет времени (1 час = 60 минутам и 1 минута = 60 секундам). Мировоззрение вавилонян, как и других народов Древнего Востока, неотделимо от мифологии — первой попытки осмыслить наблюдаемые явления природы. Большую роль здесь играло жречество, которое насаждало религиозные верования. Мифические сказания о возникновении богов («теогония») превращаются в верование о происхождении мира («космогонию»). Светила рассматривались не только как средство для исчисления времени и астрономических предсказаний, но и как творящие мир и постоянно действующие на него силы. Главным светилом, «отцом богов», считалась у вавилонян Луна. Звезды — божества, которые светят только ночью. Солнце — сила, погашающая сияние небесных светил, стало быть, оно источник тьмы, сила подземного мира, оно приносит смерть. Луна, умирая, воскресает к новой жизни, поэтому она образ вечной, неистребимой жизни. В древнем мифе о мироздании борьба между добром и злом стала со временем изображаться как победа света над мраком. Бог света воспевается как могучая нравственная сила, правящая миром. «Звездное» («астральное») мировоззрение вело к развитию астрологии — фантастической веры в способность светил непосредственно влиять на судьбу целых обществ и отдельных людей. 23. Философия буддизма: 4 благородных истины в буддизме. Буддизм — одна из 3 мировых религий (наряду с христианством и исламом). Возник в 4-5 вв. до н.э. Основатель — Сиддхартха Гаутама. Буддизм распространен в Юго-Восточной и Центральной Азии, отчасти Ср. Азии и Сибири. Гаутама, известный также как Шакьямуни, родился в Индии. Потеряв мать в раннем возрасте, он был воспитан своей тетей. Его отец строго оберегал его от мира, но Гаутама встретил страдания и старость, что вдохновило его искать путь избавления. Он стал аскетом, и после многих лет строгой практики осознал, что истина лежит в освобождении от желаний. Став Буддой, он проповедовал свои учения и организовал общины монахов до своей смерти в возрасте около 80 лет. Исходный пункт жизнеучения: ни наслаждения жизнью, ни умерщвление страстей не ведут к блаженству. «На лодке удовольствий и на лодке самоистязаний невозможно переплыть океан сансары (круговорот жизни)». В основе жизнеучения Будды есть 4 благородные истины: 1. есть страдания; 2. есть причина страдания; 3. есть прекращение страдания; 4. есть путь, ведущий к прекращению страдания — правильная срединная дорога: Источник страдания, его причина — желание жизни, наличие самих желаний. Прекращение страданий — достижение нирваны — («затухание», «остывание»). Понять ее, не достигнув ее — нельзя! О блаженстве знает только блаженный. Путь, ведущий к нирване: 1) — истинное воззрение (праведная вера); 2) истинное намерение (отрешение от мира) ; 3) истинная речь (не лгать, не браниться); 4) истинные поступки (не нанесение вреда живому); 5) истинный образ жизни; 6) истинное усилие (постоянные бодрствования); 7) истинное памятование (помнить, что все преходящее); 8) истинное сосредоточение (духовное самопогружение). Восемь ступеней верной дороги — схема действий нравственно совершенствующейся личности. Таким образом: а) исходный путь — понимание смысла жизни; 6) затем — это становится внутренне значимым мотивом; в) далее — мотив переходит в определенное решение; Г) это решение реализуется в поступках; д) поступки определяют сознательную линию поведения; е) далее — оценка (осмысление) поступков, насколько они свободны от дурных мысле ж) нравственное поведение включается в контекст исходного смысла жизни; 3) последнее звено — выход за границы самой морали, достижение смысла жизни; Моральный кодекс сторонников Будды. - Не убивать; - Не воровать; - Жить целомудренно; - Не лгать; - Не употреблять опьяняющие напитки. В социальном плане учение Будды нацелено на прекращение человеческих раздоров через внутреннее самосовершенствование личности. Авторитет буддизма, его широкое распространение обусловлено тем, что страдание можно победить в этой жизни (а не загробной). Помимо «джайнизма» и «буддизма» в Индии появлялись и другие мировоззренческие учения, созвучные европейскому философскому пониманию мироздания, в которых, в частности, исследовались проблемы онтологии и гносеологии. 24. Гегелевская философия истории. Философская история, или философия истории, «означает не что иное как мыслящее рассмотрение ее»3. Исходя из своего основополагающего тезиса о господстве разума в мире, Гегель подчеркивает, что всемирно-исторический процесс совершается разумно. Философия истории, продолжает он, должна рассматривать историю в том виде, в каком она существовала, она должна изучать факты и события и не допускать априорных вымыслов. И чтобы получить истинные знания, разум должен постоянно размышлять, а не бездействовать. По мысли Гегеля, философия истории ищет некие общие принципы в истории, которые присуши всей мировой истории. Главным из этих принципов является разум. В данном случае немецкий мыслитель под разумом понимает закономерности развития исторического процесса. С его точки зрения, все действительное разумно и все разумное действительно. Разумно то, что необходимо и закономерно, а то, что необходимо и закономерно, в то же время действительно. Другим принципом выступает поиск конечной цели, а такой целью является свобода. Поэтому можно сказать, что всемирная история «является обнаружением духа в том виде, как он вырабатывает себе знание о том, что он есть в себе, и подобному тому, как зародыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и первые проявления духа виртуально содержат в себе всю историю»4. Окончательный вывод Гегеля: «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходимости»5. Философия истории, продолжает немецкий философ, показывает, как народы и государства стремились к свободе, как ради нее в течение долгого исторического времени приносились всевозможные жертвы. Вместе с тем она рассматривает средства достижения свободы. С этой целью она скрупулезно изучает действительную историю людей, действия которых вытекают из их потребностей, страстей и интересов, играющих доминирующую роль. Кроме того, задачей философии истории является и выяснение, как сам Гегель выражается, того материала, в котором осуществляется разумная цель. Таким материалом оказывается субъект со своими потребностями. Но он живет в том или ином государстве, и поэтому государство тоже должно находиться в центре внимания философии истории, хотя подробное изложение государства должно даваться в философии права. Гегель-диалектик настаивает на том, чтобы философский анализ всемирной истории руководствовался принципом развития. Исторический процесс, подчеркивает он, диалектичен, и философия истории тоже должна рассматривать его диалектически, показывать в движении и развитии. Вот как об этом пишет сам Гегель: «Если мы теперь бросим взгляд на всемирную историю вообще, то мы увидим огромную картину изменений и деяний, бесконечно разнообразных формирований народов, государств, индивидуумов, которые непрерывно появляются одни за другими... 25 Предмет и задачи философии. Философия – одна из наиболее древних и универсальных наук, которая занимается изучением фундаментальных принципов бытия, познания и ценности. Ее предметом является исследование основных вопросов о природе реальности, существования, познания, морали, истины и т.д. Философия стремится постичь сущность мира и жизни, а также осознать место и роль человека в этой вселенной. Основная задача философии заключается в поиске ответов на фундаментальные вопросы, касающиеся смысла и цели существования. Кроме того, она стремится разработать систему понятий и идей, которые помогут организовать знания о различных аспектах реальности. Одной из главных задач философии является поиск истины и способов познания. Философы стремятся понять, каким образом мы можем получить достоверные знания о мире и правильно интерпретировать полученные данные. Они изучают логические конструкции, формы рассуждений, методы проверки истинности утверждений, а также природу и возможности различных видов познания. Философия также задается вопросами о ценностях и морали. Она исследует проблемы этики, морали, нравственности, выясняет, что такое добро и зло, какие нормы и принципы следует придерживаться в обществе и как обосновать моральные суждения. Ответы на эти вопросы помогают людям строить справедливые и этичные отношения, как в межличностной сфере, так и на общественном уровне. Еще одной задачей философии является анализ истории философской мысли. Философы изучают различные философские традиции, школы и концепции, анализируют их основные идеи и их влияние на развитие человеческой культуры. Путем изучения истории философии мы можем более глубоко понять современные философские проблемы и развивать новые идеи, основываясь на знаниях и опыте предшествующих поколений философов. Философия играет важную роль в нашей жизни, позволяя нам задуматься над смыслом и целью нашего существования, расширить кругозор, помочь нам делать более глубокие и обоснованные выводы. Она вызывает у человека мыслительную активность, развивает критическое и творческое мышление, способствует развитию общества в целом. Философия – это фундаментальная наука, она помогает нам понять мир и самих себя, управлять своими мыслями и поступками, стремиться к гармонии и прогрессу. 26. Философия как мировоззрение. Философия играет огромную роль в жизни каждого человека, становясь важной частью его мировоззрения. Мы все стремимся понять смысл и сущность окружающего нас мира – чтобы найти свое место в этом огромном космосе и найти ответы на сложные вопросы о нашем бытии и смысле жизни. И именно философия предоставляет нам такую возможность. В качестве мировоззрения, философия предлагает нам систему взглядов и убеждений, которая помогает нам ориентироваться внеучебном опыте, анализировать и интерпретировать наши личные наблюдения и размышления. Она открывает перед нами новые способы мышления и анализа, позволяет нам лучше понять истину и рационализировать наши действия. Возможно, философия мировоззрения может быть воспринята как космология наших мыслей и убеждений. Она исследует сущность бытия, природу реальности и наше место в ней. Философия пытается найти ответы на такие вопросы, как "Кто мы?", "Откуда мы взялись?" и "Каков смысл жизни?". Она провоцирует нас задуматься о природе человеческого познания, об отношении между сознанием и материей, о социальных, политических и этических проблемах нашего времени. Одним из главных элементов философии как мировоззрения является философский метод, который позволяет нам анализировать и рассматривать со всевозможных точек зрения. Философия позволяет нам задавать самые глубокие и трудные вопросы, исследовать истоки наших убеждений и потребностей, а также открывает новые пути поиска истины. Но философия, несмотря на свою значимость и ценность, не является dogma – никакая философская теория или доктрина не может повелевать нашим сознанием. Философия должна быть механизмом мышления, который поощряет размышления и анализ, а не готовыми ответами. Она дает нам возможность открыть для себя новые пути мышления и понять, что самое ценное в философии – это не истинные ответы, а сам процесс поиска истины. Таким образом, философия представляет собой не просто набор знаний, а целостное мировоззрение, которое помогает нам осознать наше место в мире и понять смысл нашего существования. Она пробуждает нас от спячки повседневной жизни, позволяет нам увидеть глубже и задуматься о фундаментальных вопросах нашего бытия. Философия – это неотъемлемая часть нашего интеллектуального развития и способ познания мира. И если мы открыты для нее, то она поможет нам обрести глубину мысли и определить наше место в этом огромном мире. 27. Учение о познании, гносеология. Гносеология, или учение о познании, является одной из фундаментальных дисциплин в философии. Она исследует проблематику познания, когнитивные процессы и способы получения знания. Среди ключевых вопросов, с которыми занимается гносеология, самыми фундаментальными являются: что такое знание, каковы его источники, какие критерии правильности знания, возможно ли достичь абсолютной истины. Основные подходы в гносеологии можно разделить на две широкие категории: эпистемология - учение о знании, основанное на обосновании и исследовании его источников и критериев; и скептицизм - учение, сомневающееся в возможности полноценного и достоверного познания. Первый важный аспект гносеологии - это раскрытие различных источников знания. Они могут быть эмпирическими (основанными на опыте) или рациональными (основанными на рассуждении и логике). Подходы, анализирующие эмпирические источники, такие как чувства и восприятие, особенно актуализированы в современной научной методологии. Однако критерии правильности знания остаются предметом дискуссии. Некоторые философы полагают, что истинность знания определяется его соответствием его объекту, другие же подходят к этому вопросу субъективно, отмечая, что истинность является результатом наших верований и оценок. Тем не менее, гносеология также сталкивается с проблемой отношения между познаваемым и познающим субъектом. Философы спорят о том, отражает ли наше знание объективную реальность или же оно создается субъектом сознания. Этот спор привел к возникновению различных школ мысли, таких как реализм и идеализм. Гносеология также исследует пределы и возможности нашего познания. Существует множество философских течений, которые сомневаются в достаточности наших познавательных способностей и высказывают скептическую позицию. Они утверждают, что абсолютная истина недостижима, а познавательные ограничения могут препятствовать формированию знания. В целом, гносеология - это область, играющая ключевую роль в современном философском дискурсе. Она позволяет нам понять, как мы получаем знания о мире, что делает это знание обоснованным и каковы его пределы. Познание остается сложной и многогранным вопросом, и гносеология помогает нам лучше его понять и исследовать. 28. Философия человека и общества. Философия человека и общества – это область, занимающаяся исследованием и пониманием сущности, целей и взаимодействия человечества как индивидуумов и коллективного существа. Целью философии в этом контексте является поиск истины, нравственности и смысла в жизни, осмысление целей и источников человеческого существования, а также изучение процессов и влияния общества на формирование и развитие человека. В философии человека рассматриваются такие важные вопросы, как природа человека, его место в мире, свобода воли, ответственность и моральные принципы. Философы исследуют различные парадигмы и концепции, предлагая разные подходы к определению сущности и природы человека. Одни считают, что человек – это социальное существо, формирующееся в процессе взаимодействия с другими людьми и обществом. Другие склоняются к мысли о том, что человек – это субъект своего собственного существования, обладающий свободой выбора и независимостью от внешних влияний. Однако, философия человека не может быть отрывком от общества, в котором он живет. Общество также играет важную роль в формировании и развитии индивидуальных личностей. Философия общества исследует социальные структуры, институты и нормы, анализирует их влияние на жизнь людей, а также предлагает способы улучшения и изменения общества в целом. Одним из главных вопросов, которые философия человека и общества ставит перед нами, является вопрос о справедливости. Наше общество стремится к достижению справедливости и равенства, однако реализация этой идеи является сложным заданием. Философы анализируют различные теории справедливости и предлагают свои взгляды на то, как достичь более справедливого общества. Разумеется, философия человека и общества не ограничивается только этими вопросами. Она исследует множество аспектов нашего бытия, от поиска смысла и цели жизни до изучения этических норм и принципов поведения. Философия помогает нам осознать наши ценности, развить критическое мышление и способствует построению более сознательного и гармоничного мира. В итоге, философия человека и общества представляет собой интеллектуальную и практическую деятельность, направленную на осмысление и улучшение нашей жизни как индивидов и участников общества. Она помогает нам искать ответы на сложные вопросы, развивать наше сознание и ставить перед собой новые задачи в поиске мудрости и истины. 29. Функции философии. Философия - это многоаспектная и глубокая дисциплина, которая исследует различные аспекты бытия, познания, ценностей и моральных принципов. Ее функции являются важными составляющими в формировании нашего мышления, культурного развития и понимания мира вокруг нас. Первая функция философии - это осознание исторического контекста. Философия помогает нам понять, как развивались и эволюционировали мысли и идеи в разные периоды времени. Она открывает перед нами двери в прошлое и позволяет нам изучать мыслителей и философские концепции, которые стали отправной точкой для развития нашего современного мышления. Вторая функция философии - это исследование доказательств и научных концепций. Она помогает нам разобраться в фундаментальных пропозициях различных наук и понять их философские предпосылки. Например, философские исследования физики помогают понять ее фундаментальные принципы взаимодействия материи и энергии, в то время как философия биологии позволяет нам разобраться в сущности жизни и ее происхождении. Третья функция философии заключается в формулировании этических и моральных принципов. Она исследует нравственные вопросы и помогает нам осознать наши ценности и нормы поведения. Философия также способствует этическому развитию личности и формированию гражданской ответственности перед обществом. Кроме того, философия выполняет еще одну важную функцию – критическую. Она помогает нам развивать мыслительные навыки, критическое мышление и способность анализировать и оценивать различные идеи и концепции. Философия учит нас сомневаться в авторитете искусственно поставленных рамок и помогает нам расширять границы нашего познания. В заключение, можно сказать, что функции философии незаменимы в нашем современном мире. Они позволяют нам развивать мышление, понимать культурные и исторические контексты, формировать этические принципы и анализировать научные концепции. Философия не только помогает нам задавать вопросы, но и искать ответы, расширяя наше понимание мира и нашей собственной сущности. 30. Понятие материи и бытия в материалистической философии. Одним из фундаментальных понятий материалистической философии является понятие материи и бытия. В рамках данного контекста, материя представляет собой основной компонент всех существующих вещей и объектов во вселенной. Она является объективной и реальной, обладает физическими свойствами и существует в независимости от сознания человека. Материя постигается и исследуется с помощью научного метода и научного аппарата. Согласно материалистической философии, бытие есть проявление материи в различных формах его существования. Бытие предполагает существование материи в пространстве и времени, а также ее взаимодействие с окружающим миром. Бытие также обусловлено структурой и свойствами материи, а также ее способностью претерпевать изменения и развиваться. Концепция материи и бытия в материалистической философии имеет свои корни в античной философии, где в первобытной форме возникли идеи о природе материи и ее роли в формировании вселенной. Однако, с развитием науки и технологий, это понятие получило более точные и глубокие объяснения и интерпретации. С точки зрения материалистической философии, материя и бытие являются неотъемлемой частью нашей реальности и самой основой всего существующего. Они представляют собой объекты изучения и анализа наук, таких как физика, химия, биология и других, которые стремятся раскрыть все более глубокие аспекты и законы материального мира. Однако, в современной науке и философии существуют и другие концепции, которые предлагают альтернативные подходы к пониманию природы материи и бытия. Например, идеи о субъективных аспектах бытия и возможности влияния сознания на материю. Такие подходы отступают от традиционной материалистической философии и обращаются к понятиям сознания и духа, которые также играют свою роль в формировании мира. Не смотря на это, понятие материи и бытия по-прежнему остается центральным в материалистической философии и является основой для понимания мира и его законов. Оно продолжает занимать важное место в научных исследованиях и философских дебатах, помогая расширять наши знания о природе вселенной и нашего существования в ней. 31. Законы и категории философии. Философия, как наука о знании и смысле бытия, рассматривает основные законы и категории, которые определяют нашу реальность и наше понимание мира. Она стремится раскрыть истину, исследовать глубинные вопросы о человеческой сущности, морали, этике, политике, искусстве, науке и религии. Одним из основных законов философии является закон противоречия. Он утверждает, что нельзя одновременно утверждать и отрицать одно и то же. Этот закон является основой логического мышления и рационального аргументирования. Он помогает нам различать правду от лжи, стимулирует критическое мышление и поиск аргументов. Другой важной категорией философии является понятие о сущности. Философия ищет ответы на вопросы о том, что такое реальность, бытие и человеческая природа. Она помогает нам понять, что наше существование имеет смысл и цель, и каким образом мы взаимодействуем с окружающим миром. Философия также занимается исследованием общественных и политических категорий. Это включает в себя изучение вопросов о справедливости, свободе, демократии и правах человека. Философы стремятся определить оптимальные формы правления, которые обеспечивают благополучие и справедливость для всех членов общества. Одной из основных категорий философии является этика. Она занимается исследованием вопросов о добре и зле, морали и нравственности. Философия помогает нам осознать наши ценности и принципы, и научиться принимать этические решения. Категория искусства также играет важную роль в философии. Она помогает нам понять смысл и ценность искусства, его воздействие на наши эмоции и мысли. Философы изучают вопросы о красоте и эстетике, о том, как искусство формирует нашу культуру и обогащает нашу жизнь. Философия также занимается изучением науки и религии. Она помогает нам понять источники нашего знания, отношение между верой и разумом, и роль религии в обществе. Философы исследуют отношение науки и религии, и ищут способы объединения этих двух сфер познания. Таким образом, философия раскрывает законы и категории, которые определяют наше существование и понимание мира. Она позволяет нам задавать вопросы о смысле бытия, об истине и ложи, о добре и зле, и находить ответы, которые помогают нам развиваться и прогрессировать как индивидуумы и члены общества. 32. Философское учение Аристотеля. Философское учение Аристотеля олицетворяет фундаментальность и глубину античной мысли. Аристотель, ученик Платона и учителя Александра Македонского, проложил новую тропу в философии, основанную на эмпирическом подходе и логическом рассуждении. Одной из ключевых идей Аристотеля является концепция постижения истины через наблюдение и опыт. Он утверждал, что для достижения истинного знания необходимо наблюдать, анализировать и классифицировать конкретные явления и объекты. В этом процессе, активное участие разума необходимо совмещать с систематическим изучением окружающего мира, что позволяет обрести полное и объективное понимание природы вещей. Центральное место в философии Аристотеля занимает его понимание метафизики - науки о первичных принципах и действительности. Он разделял сущность на материю и форму, утверждая, что форма действует на материю, придавая ей определенную структуру и функциональность. По мнению Аристотеля, метафизика изучает всеобщие принципы бытия, а также неразрывную связь между причиной и следствием. Вторым важным вопросом для Аристотеля является этика. Он считал, что основной целью жизни человека является достижение счастья, к которому тот может стремиться только благодаря развитию своих интеллектуальных и нравственных качеств. Этика для Аристотеля не ограничена простыми правилами и запретами, она призывает к моральной совершенствованности и гармоничности личности через развитие внутреннего добра. В области политики и общественного устройства Аристотель также внес существенный вклад. Он разработал концепцию идеального государства, основанного на принципе правосудия, справедливости и сбалансированного управления. Аристотель утверждал, что общественное благосостояние достигается только при учете интересов и потребностей каждого отдельного гражданина. Философское учение Аристотеля остается актуальным и влиятельным до настоящего времени. Его подход к познанию истины, этике и политике являются важными сферами для контекстуализации и обсуждения современных философских теорий и проблем. Более того, Аристотель внес неоценимый вклад в развитие науки, логики и метафизики, открывая новые пути в поиске истины и разумного объяснения окружающего нас мира. 33. Проблема сознательного и бессознательного в психоанализе Зигмунда Фрейда. Сознание и бессознательное – две тесно связанные сущности, изучение которых лежит в центре психоанализа Зигмунда Фрейда. Проблема взаимодействия между ними неизменно привлекает внимание специалистов и вызывает интерес у широкой аудитории. В данном тексте мы рассмотрим основные аспекты этой проблемы, а также выясним, какие выводы исследовательские работы Фрейда позволяют сделать в данном вопросе. Первоначально необходимо определить, что понимается под сознательным и бессознательным в контексте психоанализа. Сознание – это та часть психики, которая открыта нам и становится осознанной. Здесь мы можем осмыслить свои мысли, чувства и желания. Бессознательное же – это та сфера психики, которая скрыта от нашего внимания и не является непосредственно доступной для сознания. Именно на этом уровне размещаются самые глубинные и интимные аспекты нашей психики. Одной из ключевых проблем, возникающих в психоанализе Фрейда, является взаимодействие между сознанием и бессознательным. Он утверждал, что мы все несем в себе неосознанные желания, сложные эмоциональные конфликты и травмы прошлого, которые оказывают влияние на нашу психику и поведение. Используя метод ассоциаций, свободных ассоциаций и интерпретации снов, Фрейд разрабатывал техники, позволяющие заняться изучением этих бессознательных процессов. Одно из ключевых понятий в психоанализе Фрейда – это "откровенность". Фрейд утверждал, что только путем свободной ассоциации и безцензурных высказываний можно достичь уровня бессознательного, и только там можно найти ключевые детали, важные для понимания психической проблемы. В основе психоанализа Фрейда лежит идея о том, что сознательное и бессознательное существуют бок о бок, и оба эти уровня следует изучать и анализировать. Влияние бессознательного на сознание было подробно исследовано Фрейдом. Он утверждал, что многие наши мотивы и поведенческие реакции не имеют достаточного осознания. Бессознательное может проектироваться на сознание через различные механизмы, такие как сновидения, акты промедления или случайные акты. Фрейд полагал, что понимание этих механизмов и нахождение ключа к описываемому явлению позволяют обрести лучшее понимание своего сознания и поведения. Несомненно, проблема взаимодействия между сознательным и бессознательным в психоанализе Фрейда остается центральной. Она вызывает не только интерес исследователей, но и практическую значимость для тех, кто стремится получить глубокое понимание своей собственной самости. Работы Фрейда внесли значительный вклад в изучение этих вопросов, а его методы ассоциаций и толкование снов используются и в современной психологии. Окончательный вывод, который можно сделать, заключается в том, что сознание и бессознательное взаимодействуют друг с другом в процессе формирования нашей психики и определяют наши мысли, чувства и поведение. Изучение этой проблемы требует осознанности и откровенности, а психоанализ Фрейда предоставляет ценные инструменты для анализа и понимания этих взаимосвязей. 34. Предмет, сущность и структура этики. Этика является одним из ключевых аспектов в различных сферах человеческой деятельности. Она исследует и определяет нормы и принципы морального поведения, а также регулирует взаимодействие людей в обществе. Предметом этики является исследование моральных ценностей, понятий добра и зла, честности и справедливости. Она также рассматривает вопросы относительно нравственного выбора и ответственности за свои действия. В сущности этика представляет собой оценочно-нормативную дисциплину, основой которой являются установления, направленные на определение того, что является нравственно правильным и неправильным. Также этика занимается изучением моральной мотивации и влиянием моральных ценностей на поведение людей. Структура этики включает в себя три основных элемента: метаэтику, нормативную этику и прикладную этику. Метаэтика изучает сущность морали и нравственных ценностей, а также вопросы обоснования моральных принципов. Нормативная этика определяет правила и принципы, которые определяют морально допустимое поведение. Она включает в себя такие теории, как деонтология, консеквенциализм и виртуэтика. Прикладная этика применяет этические принципы к конкретным областям исследования, таким как медицина, бизнес, наука и т.д. В целом, этика играет важную роль в формировании социальной тактики и нравственной практики человечества. Она помогает людям определить, что является правильным и неправильным в их поведении, а также взаимоотношениях с другими людьми. Благодаря этике мир может существовать в гармонии, стремясь к справедливости, честности и уважению к правам человека. Она наполняет нашу жизнь значением и позволяет нам отражать лучшие качества человеческой натуры во всех аспектах нашей деятельности. 35. Характеристика религиозных и научных взглядов о происхождении морали. Происхождение морали является одной из важнейших задач в области философии, и возникновение религиозных и научных взглядов на этот процесс является темой, которая вызывает большой интерес среди исследователей. Религиозные взгляды на происхождение морали связывают ее с божественными или сверхъестественными силами. Верующие люди полагают, что моральные нормы и ценности проистекают от Бога или вытекают из религиозных доктрин и учений. Многие религии имеют свои специфичные нравственные кодексы, которые непосредственно влияют на формирование морали у последователей. В этой перспективе мораль является предписанием божественного закона, который должен быть соблюден. Однако научные взгляды на происхождение морали отличаются от вероучений исключительно эмпирическим подходом. Многие философы и ученые считают, что мораль формируется в результате социокультурных и биологических факторов. Эти взгляды основываются на наблюдениях человеческого поведения, эволюции и развитии общества. По мнению научного сообщества, нравственность - это результат общественной эволюции, и ее истоки находятся в социальной природе человека. Таким образом, религиозные и научные взгляды на происхождение морали предлагают разные объяснения этого явления. В то время как религия полагает, что мораль является божественной волей и руководством, научное сообщество поддерживает идею о нравственности как результате социальной эволюции. Обе эти точки зрения имеют свои аргументы и подходы к объяснению происхождения морали и оказывают значительное влияние на формирование системы ценностей и норм поведения в обществе и в каждом отдельном человеке. 36. Учение об архетипах в философии Карла Юнга. Архетипы в философии Карла Юнга представляют собой универсальные, коллективные образы и символы, которые возникают в безмысленных сновидениях и фантазиях и находятся в основе нашего бессознательного. Изучение архетипов помогает нам понять и объяснить те мифологические образы, которые повторяются в культуре разных народов и эпох. Карл Юнг считал, что архетипы являются некой врожденной информацией, наследуемой всем человечеством, и что они формируют наши основные человеческие инстинкты и поведение. Очень важным аспектом изучения архетипов в философии Карла Юнга является их роль в процессе индивидуации. Индивидуация – это путь самоусовершенствования и самопознания, который каждый человек должен пройти для достижения полноценного и гармоничного развития своей личности. В процессе индивидуации, архетипы помогают нам раскрыть наш потенциал и найти нашу собственную уникальность. Среди наиболее известных архетипов, представленных в философии Карла Юнга, можно назвать архетип Матери, Сенсея, Героя, Тень, Аниму и Анимус. Каждый из этих архетипов обладает своими уникальными чертами и символами, которые определяют различные аспекты нашей личности и поведения. Изучение архетипов в философии Карла Юнга позволяет нам не только лучше понять себя и свою индивидуальность, но и развить способность к эмпатии и пониманию других людей. Знание об архетипах помогает расширить нашу культурную и духовную грамотность, а также применять их в практической жизни, например, в психотерапии или в создании художественных произведений. В заключение, изучение архетипов в философии Карла Юнга является важным исследованием, которое помогает нам лучше понять себя, других людей и мир в целом. Архетипы являются универсальными символами, которые пронизывают нашу культуру и поведение, и изучение их дает нам возможность раскрыть свой потенциал и достичь гармонии в своей жизни. 37. Прекрасное и его альтернативы. ПРЕКРАСНОЕ — наиболее существенная и широкая по объему эстетическая категория. Термин прекрасное порой выступает как синоним эстетического. Не случайно эстетику часто определяют как науку о прекрасном. В русском языке близко к термину прекрасное стоит красота. В отличие от прекрасного, красота характеризует предметы и явления преимущественно с их внешней и не всегда существенной стороны. Прекрасное же относится к понятиям, в которых предмет и явления раскрываются с точки зрения их сущности, закономерных связей их внутренней структуры и свойств. В категории прекрасного, однако, отражаются не только его объективные основы, но и субъективная сторона, выражающаяся в характере восприятия этих объективных основ, в отношении к ним, в их оценке, В этом смысле говорят о прекрасном как о ценности, ибо оно воспринимается как положительный феномен, вызывающий целую гамму чувств, начиная от спокойного любования и кончая бурным восторгом. Борьба материализма и идеализма в эстетике — это прежде всего борьба между материалистическим и идеалистическим пониманием прекрасного, поскольку оно занимает центральное место в структуре эстетического сознания. Чувство красоты, т, е. чувство формы, объема, цвета, ритма, симметрии, гармонии и др. элементарных проявлений объективноэстетического сознания, сложилось в результате трудовой деятельности человека на основе его психобиологической эволюции. Хронологически это относится к среднему и позднему палеолиту (более сорока тысяч лет до н. э.). Данное заключение делается историками, археологами на основе анализа зачатков художественно-эстетической деятельности человека той поры. Генезис чувства прекрасного нельзя представлять как возникновение самого прекрасного. Его объективные основы и законы существовали и до того, как человек приобрел способность воспринимать, правильно осознавать и оценивать их. Понятие "прекрасного" имеет много альтернатив и может варьироваться в зависимости от культурных, эстетических и индивидуальных предпочтений. Вот несколько альтернативных концепций, которые могут быть рассмотрены: 1. **Симпатия**: - Вместо прекрасного можно оценивать объекты или явления по степени их привлекательности или симпатичности. - Это может включать в себя чувство уюта, комфорта или приятных впечатлений, которые вызывает объект или ситуация. 2. **Интересность**: - Некоторые люди оценивают объекты или явления не только по их внешней красоте, но и по интересности, которую они представляют. - Это может быть связано с оригинальностью, необычностью или интригующими аспектами объекта или события. 3. **Эстетика функциональности**: - Вместо фокуса на внешней красоте, эта альтернатива оценивает объекты или явления по их функциональности или практичности. - Важным является соответствие формы и функции, эргономичность и эффективность использования. 4. **Экспрессивность**: - Некоторые люди могут оценивать объекты или явления по их способности выражать эмоции, настроения или идеи. - Это может быть связано с искусством, музыкой, литературой и другими формами творчества, которые вызывают эмоциональный отклик. 5. **Этические аспекты**: - Для некоторых людей важно не только то, как выглядит объект или ситуация, но и его этическая приемлемость или соответствие моральным принципам. - Это может включать в себя уважение к правам животных, экологическую устойчивость, социальную справедливость и т.д. Эти альтернативы показывают, что понятие "прекрасного" относительно и может быть интерпретировано по-разному в зависимости от индивидуальных предпочтений и контекста 38.Философия Экзистенционализма . Экзистенциализм – это философское направление, которое появилось в 1940-х годах и активно развивалось во второй половине XX века. Главная идея экзистенциализма заключается в том, что сущность человека определяется его существованием, а не его сущностью или предопределенным значением. Экзистенциалисты утверждают, что каждый человек имеет свободу выбирать и определять свою судьбу, несмотря на ограничения и сложности внешнего мира. Ниже перечислены некоторые из основных представителей экзистенциализма и их идеи: 1. Сёрен Кьеркегор (1813-1855) – датский философ, считается одним из основателей экзистенциализма. Его идеи основаны на религиозном опыте и предполагают, что вера и стремление к богу являются основными аспектами человеческого существования. 2. Фридрих Ницше (1844-1900) – немецкий философ, который проповедовал "смерть бога" и призывал к преодолению традиционных ценностей и установленных норм. Его идеи о превосходстве индивидуальности и "надчеловеке" сильно повлияли на последующих экзистенциалистов. 3. Мартин Хайдеггер (1889-1976) – немецкий философ, чья философия основана на идее о "бытии". Он считал, что человек находится в ситуации беспокойства, из-за которого необходимо постоянно рассматривать свое существование и его значение. 4. Жан-Поль Сартр (1905-1980) – французский философ и писатель, один из наиболее известных и важных представителей экзистенциализма. Он обосновывал идею свободы и ответственности каждого индивидуума за свои действия и отвергал идею существования бога. 5. Альбер Камю (1913-1960) – французский писатель и философ, чьи работы основаны на идее "абсурдности" человеческого существования. Он утверждал, что люди должны принять абсурдность своей жизни и все равно стремиться к свободе и созданию смысла. Однако, экзистенциализм имеет множество других представителей и разнообразных идей. Каждый из них вносит свой вклад в понимание человеческого существования и призывает к индивидуальному поиску смысла жизни. Экзистенциали́зм (от лат. exsistentia — существование), философия существования — направление в философии XX века, акцентирующее свое внимание на уникальности иррационального бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается прежде всего идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубине эмоциональной природы. Эта противоречивость является причиной того, что практически никто из мыслителей, причисляемых к экзистенциализму, не был в действительности философом-экзистенциалистом. Единственным, кто чётко выражал свою принадлежность к этому направлению, был Жан-Поль Сартр. Его позиция была обозначена в докладе «Экзистенциализм — это гуманизм», где он и предпринял попытку обобщить экзистенциалистские устремления отдельных мыслителей начала XX века. Экзистенциализм (согласно Ясперсу) возводит свои истоки к Кьеркегору, Шеллингу и Ницше. А также, через Хайдеггера и Сартра генетически восходит к феноменологии Гуссерля (Камю считал экзистенциалистом даже Гуссерля). Экзистенциальная философия — это философия бытия человека. Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой иррациональной реальности. 39. Взаимоотношение философии и религии Философия и религия частично совпадают по своему предмету, — но они различны по методам, которыми осваивают этот предмет. Религия опирается на непосредственный опыт, это сама жизнь, которая не опосредуется формальной логикой, она интуитивная и иррациональная. Философия, напротив, активно пользуется логикой, она все же является познанием жизни, а не самой жизнью. Религия предполагает необъятность Бога, философия же пытается его понять. Религия осознает Бога как живую личность, для философии это практически невозможно. Таков характер связи религии и философии. Впрочем, не следует философию сводить к рационально-логическому мышлению, даже в его абсолютном смысле. Философия тем и отличается от отдельных наук, она не столько логическая аргументация, сколько наблюдение и описание картины бытия в целом. А это возможно лишь тогда, когда в основе философии лежит религиозная интуиция. Религиозное чувство тайны и глубины бытия является первым и необходимым условием развития философии. Так Философия и религия частично совпадают по своему предмету, — но они различны по методам, которыми осваивают этот предмет. Религия опирается на непосредственный опыт, это сама жизнь, которая не опосредуется формальной логикой, она интуитивная и иррациональная. Философия, напротив, активно пользуется логикой, она все же является познанием жизни, а не самой жизнью. Религия предполагает необъятность Бога, философия же пытается его понять. Религия осознает Бога как живую личность, для философии это практически невозможно. Таков характер связи религии и философии. Впрочем, не следует философию сводить к рационально-логическому мышлению, даже в его абсолютном смысле. Философия тем и отличается от отдельных наук, она не столько логическая аргументация, сколько наблюдение и описание картины бытия в целом. А это возможно лишь тогда, когда в основе философии лежит религиозная интуиция. Религиозное чувство тайны и глубины бытия является первым и необходимым условием развития философии. Сходства и различия философии с религией Отмечая сходство философии и религии, следует сказать, что в религии, как и в философии, речь идет о самых общих представлениях о мире, из которых люди должны исходить в своей жизни; фундаментальные религиозные идеи - о Боге, о Божественном творении мира, о бессмертии души, о Божьих заповедях, которые человек должен выполнять, и т.д. - по своему характеру сходны с философскими [2, с.486]. Подобно философии, религия также исследует первопричины мыслимого (Бог), является формой общественного сознания . Г.В.Ф. Гегель, сравнивая религию с философией, обращал внимание на то, что "различие двух сфер не должно быть понимаемо так абстрактно, как будто мыслят лишь в философии, а не в религии; в последней также имеются представления, общие мысли". Более того, "религия имеет общее содержание с философией, и лишь их формы различны". Различие между религией и философией по Гегелю, в том, что философия зиждется на понятиях и представлениях, а религия - в основном на представлениях (т. е. конкретно-чувственных образах). Поэтому философия может понять религию, а религия философию - нет. "Философия, как постигающее мышление... - указывает он,- обладает перед представлением, являющимся формой религии, тем преимуществом, что она понимает и то и другое: она может понимать религию, она понимает также рационализм и супранатурализм, пони¬мает также и себя, но обратное не имеет места; религия, опирающаяся на представления, понимает лишь то, что стоит на одной и той же точке зрения с нею, а не философию, понятие, всеобщие определения мысли". В религии делается упор на веру, культ, откровение, а в философии - на интеллектуальное постижение. Тем самым философия дает дополнительную возможность постижения смысла и осмысления мудрости, заложенных в религии. В религии на первом плане вера, в философии - мысль и знание. Религия догматична, а философия антидогматична. В религии есть культ в отличие от философии. Карл Ясперс писал: «Признаком философской веры, веры мыслящего человека, служит всегда то, что она существует лишь в союзе со знанием. Она хочет знать то, что доступно знанию, и понять самоё себя» [1]. Обратимся к другим мнениям. Н.А. Моисеева и В.И. Сороковикова отмечают особенности: 1) мировоззрения (в философии опора на рационально-теоретическое знание, в религии - на веру, вера в сверхъестественное - основа религиозного мировоззрения); 2) мышления(философская мысль нуждается в свободе от догм, она не должна быть скована никаким авторитетом и может все подвергнуть сомнению, религия нуждается в авторитете и признает некие истины на веру, не требуя доказательств); 3) сознания (философия пытается дать целостное представление о мире, в религии же происходит раздвоение мира на «земной», естественный, постигаемый органами чувств, и «небесный», сверхъестественный, сверхчувственный, трансцендентный). Подобные мысли и у А.С. Кармина: 1) религиозные идеи не обосновываются, а принимаются на основе веры и не подлежат никакой критике, философия же стремится аргументировать все свои утверждения; 2) в отличие от религии, философия постоянно подвергает критике свои собственные выводы; 3) религия авторитарна, навязывает человеческому разуму определенные «сверхразумные» догматы, философия же требует самостоятельности мышления, в ней разум не подчиняется никаким авторитетам [2, с. 487]. 40.ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И МИФОЛОГИИ. Философская мысль зарождалась в лоне мифологии как первой формы общественного сознания. В своем изначальном содержании философия практически совпадает с религиозно-мифологическим мировоззрением. Мифология – система преданий, сказаний, легенд, при помощи воображения объясняющая протекание и происхождение природных и социальных процессов. Мифология в своем возникновении была наивной философией и наукой. Миф – образная вариация художественного эпоса с явно выраженным тяготением к героико-фантастическому воспроизведению явлений действительности, сопровождаемому конкретно-чувственной персонификацией психических состояний человека. Структура мифа: – познавательный компонент - миропонимание: происхождение сущего, этиология мира и т.п.; – предписательно-побудительный компонент – принципы жизнедействия: ценности, установки, инструкции, директивы, идеалы; – практический компонент – миродействие: социальное взаимодействие, межиндивидное общение, обмен деятельностью, самоутверждение, культовые и ритуально-мистические акты, символические обряды, заклинания и т. п. В мифологии впервые в истории человечества ставится ряд философских вопросов: – как возник мир; – как он развивается; – что такое жизнь; – что такое смерть и др. Мифология являла собой попытку объяснения явлений природы и жизни людей, взаимоотношение земного и космического начал. Мифология – начальная форма мировоззрения, она выражала наивные формы объяснения природных и социальных явлений; нравственное и эстетическое отношение к миру. Мифологическое мировоззрение – система взглядов на объективный мир и на место в нем человека, которая основана не на теоретических доводах и рассуждениях, а на художественно-эмоциональном переживании мира, на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием большими группами людей (нациями, классами) социальных процессов и своей роли в них. Близко к мифологическому религиозное мировоззрение, оно также апеллирует к фантазии и чувствам, но при этом не смешивает сакральное и земное. Основные различия между мифологией и философией состоят в следующем. • 1. Мифологическое сознание удовлетворяется описаниями, философское требует доказательств. • 2. Философское мышление стремится дать объяснение действительности путем рационального, логического рассуждения, а не посредством повествования, достоверность которого с самого начала ставится вне всяких сомнений. • 3. Средством философского рассуждения служат не наглядные образы и эмоции, а абстрактные понятия. • 4. Философское сознание, в отличие от мифологии, не синкретично. • 5. Философское мышление не терпит противоречий и стремится их исключить. Взгляды разных философов могут быть противоречащими друг другу, однако внутри одной философской теории противоречие не допустимо. • 6. Философия не авторитарна, критика для нее вполне естественна. • 7. В философии все главные структурные единицы неразрывно связаны и представляют собой единую систему. • 8. Для философии чуждо все сакральное и священное.б • Главное сходство мифологии и философии - это создание модели мира и поведения. 41 . Одухотворенность в Милетской философии Миле́тская школа (ионийская школа натурфилософии) — философская школа, основанная Фалесом в Милете, греческой колонии в Малой Азии (1-я пол. VI в. до н. э.). Представители — Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Философы Милетской школы стояли у истоков греческой науки: астрономии, географии, математики, метеорологии, физики. Представления о космогонии, космологии, теологии и физике, прежде в абстрактно-символическом виде распространённые по мифологии и традиции, милетцы перевели в плоскость научного интереса, сформировав группу неотвлечённых образов. Ввели первую научную терминологию, впервые стали писать свои сочинения прозой. Исходя из принципа сохранения «из ничего не возникает нечто», милетцы полагали Единое — вечное, бесконечное, «божественное», материальное первоначало видимого многообразия вещей, источник жизни и существования космоса. Таким образом, за многообразием явлений они усмотрели некую отличную от этих явлений их сущность («первоначало», к которым относились: вода, воздух, огонь, земля); для Фалеса это — вода, для Анаксимандра — апейрон (неопределённое и беспредельное первовещество), для Анаксимена — воздух. («Воду» Фалеса и «воздух» Анаксимена следует, конечно, понимать условно-аллегорически, как символ комплекса абстрактных свойств такого первовещества.) Милетская школа рассматривала мир как живое целое; не делала принципиального различия между живым и мёртвым, психическим и физическим; признавала за неодушевлёнными предметами только меньшую степень одушевлённости (жизни). Сама одушевлённость («душа») рассматривалась как «тонкий» и подвижный вид первовещества. Милеты обозначили начало древнегреческой философии: милетские философы поднялись выше видимости и за многообразием явлений усмотрели некую отличную от них сущность вещей («первоначало»). Для Фалеса это — вода, для Анаксимандра — неопределенное и беспредельное первовещество (апейрон), для Анаксимена — воздух. "Одухотворённость природы" в милетской философии относится к представлению о том, что природа обладает духовными или божественными качествами, которые влияют на её поведение и структуру. Это означает, что для милетских философов природа не является просто совокупностью материальных объектов, а обладает неким духовным или метафизическим измерением. Они пытались объяснить основные законы и принципы природы через эти духовные силы или начала. Так, например, для Талеса из Милета природа имела духовное начало в виде воды, которая была основным строительным блоком всего сущего. Для других милетских философов, таких как Анаксимандр, природа имела более абстрактное духовное начало, которое он называл "архэ". Эти идеи о духовности природы служили основой для формирования милетской философии и оказали влияние на последующие школы и направления философии. 42. определение понятий движения и развития в философии Движение – всеобщее, объективное состояние материи, выражающее внутреннюю присущую ей активность. Понятие движения противоречиво. Его нельзя свести только к покою или устойчивости. Движение включает в себя понятие покоя, которое представляет собой момент движения. Покой – равновесие, устойчивость процессов и вещей, сохранение ими в пространстве и времени известного состояния. Непрерывность движения – универсальное движение Вселенной, которое никогда не прекращалось. Прерывность движения – выражение того факта, что движение складывается из отдельных, приходящих процессов, которые имеют как начало, так и конец. Абсолютность движения выражается в его непрерывности. Относительность движения усматривается в том, что в движении существует понятие покоя и прерывистость. Для движения существует ряд принципов: сохранение и изменение движения; устойчивость и изменчивость движения. В окружающей действительности можно выделить 5 основных форм движения материи (Энгельс), которые соответствуют уровням организации материи: 1. механическая форма (перемещение макротел в пространстве) 2. физическая (тепловые процессы, магнитные взаимодействия) 3. химическая (взаимодействия между атомами) 4. биологическая (органическая жизнь, обмен веществ, процесс функционирования живой клетки) 5. социальная или общественная (любые общественные процессы, любая практическая деятельность людей). Особым типом движения является развитие. Свойства развития: • всеобщность (развитие существует на всех уровнях организации материи) • необратимость (развитие связано с появлением в системе новых элементов или нового способа связи ее частей, что делает невозможным возврат объекта в исходное состояние) • направленность (протекание процесса по восходящей или нисходящей ветви развития: прогресс, регресс, одноплоскостное развитие. Прогрессивное развитие – усложнение существующей организации, ее преобразование на более высокую ступень развития. Одноплоскостное развитие связано с сохранением существующей организации без существенного ее изменения. Регресс – обратное движение, понижение сложившегося уровня организации, возврат к ранее существующим уровням, утрата способности выполнять определенные функции). В ходе исторического развития развивались различные теоретические модели: • эволюционная (в двух вариантах 1) всеобщая постепенная эволюция и 2) вариант творческой эменджентной эволюции) Первый вариант обозначил Спенсер. В его концепции развитие распространяется от неорганического до социального и нравственного. Творческая эволюция вырабатывалась Уайтхедом и Бергсоном: жизнь – могучий поток творческого формирования, который превращается по мере ослабления напряжения в нечто неодушевленное – материю. Что философы говорили про движение и развитие Аристотель о движении: Аристотель считал, что каждая вещь в природе имеет свое естественное место и стремится к нему. Например, камень падает на землю, потому что его естественное место — на земле. Для Аристотеля движение — это процесс достижения естественного состояния. Парменид о движении: Парменид, древнегреческий философ, занимал совершенно уникальную позицию по вопросу движения. Он утверждал, что на самом деле ничего не меняется и движения не существует. По его мнению, все, что мы наблюдаем как изменения или движение в мире, — это иллюзия. Для Парменида реальность была единым, неизменным и неподвижным целым. Его идеи оказали значительное влияние на философию, вызывая дебаты о природе реальности и восприятия. Ньютон о движении: Ньютон, хотя и был физиком, оказал значительное влияние на философию своими законами движения. Он утверждал, что движение объектов определяется физическими законами, такими как гравитация и инерция. Его идеи закладывают основу для классической механики и понимания движения в физическом мире. Гегель о развитии: Гегель развил идею диалектики — процесса, в котором идеи или события (тезис) сталкиваются с их противоположностями (антитезис), что приводит к созданию нового состояния (синтез). Этот процесс он считал основой исторического и интеллектуального развития. Дарвин о развитии: хотя Чарльз Дарвин был скорее ученым, чем философом, его теория эволюции оказала огромное влияние на философию развития. Он утверждал, что виды развиваются через естественный отбор, где наиболее приспособленные особи выживают и передают свои черты следующим поколениям. Карл Маркс о развитии: Маркс применил гегелевскую диалектику к истории и обществу, утверждая, что история развивается через противоречия между классами. Например, борьба между рабочими и капиталистами приводит к социальным и экономическим изменениям. 43. Взаимосвязь объекта и субъекта познания Позна́ние — совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. Познание является основным предметом гносеологии (теории познания). Субъект - существо, обладающее сознанием и волей, способностью к целесообразной деятельности, направленной на тот или иной предмет; человек, познающий и изменяющий окружающий мир. Предмет, на который направлена практическая или теоретическая деятельность человека, представляет собой объект. В качестве объекта выступают прежде всего предметы и явления реального мира; их отражение в сознании может быть также объектом изучения. Материализм исходит из того, что материальный объект познания и практической деятельности существует до, вне и независимо от деятельности субъекта. Идеализм, напротив, изображает объект познания только как продукт деятельности субъекта, как продукт сознания и воли человека(субъективный идеализм) или надмирового существа, «абсолютного субъекта» (объективный идеализм).Домарксистский материализм рассматривал отношение субъекта и объекта познании как отношение, в котором субъект пассивно воспринимает воздействия от объекта. Идеализм, как правило, односторонне подчеркивал и абсолютизировал активную роль сознания. Вопрос о диалектике взаимоотношений субъекта и объекта в познании был поставлен идеалистами и получил свое наиболее полное выражение у Г. Гегеля, но научно решил этот вопрос только диалектический материализм. Основоположники марксизма показали, что познание осуществляется в процессе общественной практической деятельности человека, направленной на изменение окружающего мира. Все познавательные способности субъекта были поняты как продукт общественно-исторического развития практики и познания. На этой основе был впервые научно разрешен вопрос об активной роли сознания человека. Удовлетворяя посредством деятельности свои общественные потребности, человек активно изменяет предметы природы. При этом он изменяет, создаёт предмет, объект в соответствии с поставленной им целью. В конце процесса труда получается то, что ранее было лишь в сознании субъектав виде цели его деятельности. В процессе познания человек приводит свое сознание в соответствие с объектом. Изменение объекта, совершающееся в процессе труда, выступает одновременно в качестве критерия истинности тех представлений и понятий, на основе которых субъект воздействует на объект. Совпадение результатов с заранее поставленной целью, т.е. успех, доказывает правильность представлений и понятий. Неуспех обнаруживает несовпадение представлений и понятий с их объективным прообразом. С другой стороны, правильность, истинность представлений и понятий об объекте оказывается необходимым условием успеха практической деятельности человека. И в практике и в познании субъект является активной, деятельной стороной отношения с объектом. Если кратко это описать то: Взаимосвязь между субъектом и объектом отражает взаимодействие между сознательным субъектом (например, человеком) и объектом (чем-то внешним или внутренним). Эта взаимосвязь может быть разной в зависимости от контекста: в философии, психологии, социологии и других областях. Например, в психологии субъект обычно воспринимается как индивид, который воздействует на объекты или среду, а в социологии субъект может рассматриваться как активный участник общественных процессов, взаимодействующий с объектами или другими субъектами. 44. Чувственный, логический и интуитивные уровни познания Чувственное познание .-ОщущениеДля познания человеком вещей и процессов природы необходима форма деятельности, которая называется чувственной деятельностью или чувственным познанием. Она связана с функционированием органов чувств, нервной системы, мозга, благодаря чему возникают ощущение и восприятие. Ощущение может рассматриваться как простейший и исходный элемент чувственного познания и человеческого сознания вообще.-ВосприятиеВосприятия определяются как целостный образ предмета, находящегося перед нами. Это может быть образ восходящего солнца, горной вершины или музыкальной мелодии. В современной философии (феноменологии) выделяют различные уровни восприятия:-ПредставлениеПредставление - образ ранее воспринятого предмета, сохранившийся в памяти, или создание нового образа с помощью воображения и знания. Представление "беднее" восприятия, так как теряются некоторые качества объекта, проявлявшиеся на уровне восприятия. Здесь более четко выражен избирательный характер познания, так как запоминаются наиболее интересные и значимые для субъекта черты предмета, играющие роль в деятельности человека и его переживаниях. В представлении более отчетливо, чем в восприятии, проявляется активная роль мышления, особенно при создании образов будущегоЛогическое познаниеВ отличие от чувственных форм логические средства познания не обязательно должны сопровождаться чувственными образами. Скорее верно обратное - любой чувственный образ у человека, в отличие от животных, сопровождается логическим образом.Формами логического отражения, присущими всем людям, являются понятия, суждения и умозаключения.-ПонятиеЗаконы, сущность явлений человек познает на абстрактно-логической ступени познания, посредством мышления. Понятия объективны по источнику, который отражают, субъективны -- по форме выражения. Диалектика понятий проявляется также в их гибкости, доходящей до тождества противоположностей, позволяющей им глубже, полнее отражать окружающий мир во всей его противоречивости.-СуждениеВажной формой логической ступени познания является и суждение. Каждую свою мысль человек высказывает с помощью суждений.«Суждение -- это одна из высших форм отражения объективных предметов в сознании человека. С помощью суждений человек отрицает или утверждает что-то о чем-то. В суждениях отражаются предметы, качества, отношения между предметами, их содержание». Диалектика, присущая суждению как логической форме познания, отражается во взаимосвязи между субъектом и предикатом, из которых состоит суждение. (Например, в суждении «ясень есть дерево» субъект -- ясень, предикат -- дерево.)-УмозаключениеТретьей формой логической ступени познания является умозаключение. В умозаключении из нескольких верных суждений, выводится новое знание об объектах.«Умозаключение -- средство познания скрытых, внутренних сторон и связей объектов. Человек с помощью умозаключения познает процессы и их закономерности в объектах, которые не могут восприниматься с помощью чувств». Интуитивный уровень познания обычно связан с спонтанным, неосознанным восприятием или пониманием информации, которое не подвергается строгому логическому анализу или обоснованию. В этом состоянии мы можем осознавать что-то без явных объяснений или аргументации. Вот несколько ключевых характеристик интуитивного уровня познания: 1. **Субъективность**: Интуиция часто субъективна и зависит от индивидуальных особенностей, опыта и интуитивных способностей человека. 2. **Неосознанность**: Интуитивное понимание может происходить за пределами сознательного восприятия и понимания. Человек может просто "чувствовать", что что-то верно или неправильно, без явного осознания причин или логического вывода. 3. **Скорость**: Интуиция обычно работает быстрее, чем логическое мышление. Она может мгновенно предложить решение или понимание без необходимости в длительном анализе. 4. **Ассоциативность**: Интуиция часто оперирует на уровне ассоциаций и неочевидных связей между явлениями или идеями. Это может приводить к неожиданным идеям или вдохновению. 5. **Творчество**: Интуиция играет важную роль в творческом процессе, позволяя создавать новые идеи, концепции и произведения искусства. 6. **Риск**: Интуитивные решения могут быть связаны с риском, поскольку они могут основываться на ощущениях или предчувствиях, а не на конкретных фактах или логических выводах. 7. **Индивидуальность**: Интуиция каждого человека уникальна, и то, что может казаться интуитивно правильным для одного человека, может быть ошибочным для другого. Интуиция играет важную роль в нашей повседневной жизни, помогая нам принимать быстрые решения, но также требует осторожности и проверки, особенно в ситуациях, где на кону большие риски или важные решения. 45.Релятивистское представление о пространстве и времени Проблема пространства и времени и современная научная картина мира. Теория относительности А. Эйнштейна совершенно неопровержимо доказала неприемлемость субъективистского понимания И. Кантом пространства и времени, а заодно и других категорий. Через открытие А. Эйнштейна "вещь-в-себе" просигнализировала нам о том, что пространство и время являются не только формами созерцания, но и объективными характеристиками бытия. Тем самым через практику "вещь-в-себе" постоянно превращается в "вещь-для-нас". Существовали две точки зрения об отношении пространства и времени к бытию. Одну можно назвать субстанциальной концепцией, другую - реляционной (от слова "relatio" - отношение). Коротко об этих двух концепциях можно сказать словами А. Эйнштейна, отвечавшего на вопрос о сути теории относительности так: "Суть такова: раньше считали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались бы. Согласно же теории относительности вместе с вещами исчезли бы пространство и время". Теория относительности А. Эйнштейна это как раз тот случай плодотворного взаимодействия философии с наукой, когда последняя, подтверждая свою истинность практикой, обуздывает философский плюрализм. После появления и утверждения в научном мышлении теории относительности, о пространстве и времени мы можем уверенно сказать, что они вовсе не представляют из себя субстанцию, а лишь формы ее движения, меняющиеся в зависимости от изменения последнего, от его, например, скорости, от гравитационных взаимодействий между материальными объектами и т. д. Производный относительный характер пространства и времени имеет гораздо более общую форму, чем нам об этом говорит учение Эйнштейна. Дело в том, что пространство и время зависят также от видов, форм движения материи. В философской литературе нет единогласия по поводу количества таких форм. 46. Религия как социальный феномен. В результате социологического анализа религия предстает как социальный феномен. Образ религии, создаваемый социологией, определяется преследуемыми ею целями познания социальных явлений и возможностями, “разрешающей способностью” приме¬няемых ею методов. Этот образ отличается от того, каким видит и изображает религию психолог, философ или историк. Это похоже на то, как если бы портрет одного и того же человека писали художники, представляющие разные школы. Определение рели¬гии, которое дает или может дать социология, не должно рассмат¬риваться как исчерпывающее и достаточное, ибо религия не исчер¬пывается социальным аспектом — процессами взаимодействия с обществом, социальными функциями и т. д., т. е. тем комплексом вопросов, который ограничен рамками доступного для социологи¬ческих методов исследования религии. Трудность определения религии как социального феномена заключается в том, что на этом уровне религия рассматривается как социальное поведение, т. е. как определенный образ действий, связанный с определенными формами организации и верований. Вопрос заключается в том, что представляет собой эта “определен¬ность”, в чем специфика такого поведения и таких убеждений, что делает их религиозными явлениями. Другой вариант содержательного определения, которое стре¬мится выявить сущность религии, но избежать при этом ее отождествления с каким-то специфическим проявлением веры, предложил Дюркгейм. Он полагал, что распространенное в XIX в. представле¬ние о религии как ложном понимании мира, предрассудке, как порождении невежества и неумения человека правильно объяснить мир, вследствие чего по мере успехов в познании религиозные убеждения должны будут исчезнуть,— есть представление, которое сводит религию к проявлению познавательной деятельности чело¬века, но не видит в религии социального феномена. Религия как социальный феномен должна получить объяснение в социальных категориях, а не как явление индивидуально-психологическое, производное от уровня развития познавательных возможностей человека, его разума. Социолог должен рассматривать любую религию, в том числе самую примитивную, не как ложную или истинную, а как выражение социальной жизни, как именно соци-альный феномен. В определении религии, которое дал Дюркгейм (оно приведено в гл. II), центральным является тезис о том, что религия имеет дело со “священными вещами”—с вещами, которые находятся по ту сторону всего мирского, по ту сторону “профанных” дел и забот обычного человеческого существования. Согласно Дюркгейму, не все, что вызывает благоговение, и не всякий опыт “священного” является религией. Он различает магию и религию. Религия есть коллективная деятельность, в которую вовлечена социальная группа: “во всей истории мы не найдем ни одной религии без церкви”. Под “церковью” Дюркгейм имеет в виду всякую общность, существующую на религиозной основе. Связь со священным, таким образом, принципиально, по самой сути своей является социальным феноменом, ее субъектом являет¬ся группа, это феномен коллективного сознания. По Дюркгейму, сама социальная жизнь является, по существу, религиозной, а религиозная вера и практика выражают зависимость индивида от общества. Функциональные определения религии, как правило, оказыва¬ются чрезмерно широкими. Действительно, если религия — систе¬ма верований и действий, с помощью которых люди решают (или пытаются решать) “конечные” проблемы своего существования, человеческой жизни, то под это определение подпадает и вера в науку или класс, нацию, т. е. все то, что можно назвать секулярной верой. Функционально она является эквивалентом религиозной веры, и невозможно провести грань между “настоящей” верой и ее суррогатом, подобно тому как христианские теологи различают истинную веру в бога и “идолопоклонство”. Это точка зрения на религию, согласно которой все люди религиозны и различие между ними лишь в том, поклоняются они истинному богу или ложному. Однако с позиций функционализма любые убеждения и верования, в которых решаются фундаментальные вопросы человеческой жиз¬ни, — не только такие, которые связаны с представлением о сверхъестественном, — могут быть названы религией. При этом должно соблюдаться еще одно условие — это верования, которые не остаются сугубо частным делом индивида, но становятся или являются достоянием группы, важным аспектом социального вза-имодействия: религия есть социальный феномен, выполняющий интегративную функцию в обществе. Говорить о религии как о специфическом социальном феноме¬не, различаемом в ряду других (мораль, искусство, философия, право, наука), можно лишь применительно к довольно поздним эпохам истории. Анализ религии как социального феномена в его взаимодействии с обществом возможен лишь в рамках истории социальной дифференциации. Это означает, наряду с прочим, что выполняемые религией функции необходимо рассматривать, если речь идет о развитом обществе, в их переплетении с функциониру¬ющими в обществе другими социальными системами. Такой подход предполагает, во-первых, что функции религии должны быть соотнесены с тем фундаментальным фактом, что всякое социальное действие есть субъективно осмысленное дейст¬вие, ориентированное на определенные ценности. Вопрос о соот¬ношении религии и общества — это, прежде всего, вопрос о роли религии в мотивации социального поведения. Во-вторых, в соци¬ологии этот вопрос раскрывается в анализе взаимодействия между специфическими формами деятельности и религией: религия и экономика, религия и политика, религия и семья и т. д. . В этом смысле и религия, будучи человеческим действием и социальным феноменом, т. е. порождением жизнедеятельности общества, затем противостоит человеку как нечто заданное ему извне и обязательное.Религия в этом отношении соотносится с понятием культуры. В силу сказан¬ного проблема “религия и общество” является частью более общей проблемы — “религия и культура”. Религия есть звено социокультурных связей, функционирова¬ние которого позволяет понять их структуру и возникновение: религия выступает как фактор возникновения и формирования социальных отношений, во-первых, и как фактор легитимизации тех или иных определенных форм социальных отношений, во-вторых; религия должна быть рассмотрена, следовательно, в качес¬тве фактора, способствующего поддержанию стабильности общес¬тва, и одновременно фактора, стимулирующего его изменение. В основе этих проявлений религиозной активности лежит одна и та же функция, относящаяся к числу основных функций религии, — функция смыслополагания. В религии суть дела не в верованиях, не в тех или иных комплексах идей, а в чувственно-эмоциональных пережива¬ниях веры человеком. Обращаясь к данным религиозных перегруппировок, мы ви¬дим, что, кроме эпох острой религиозной борьбы, нормальная циркуляция индивидов из религии в религию сравнительно слаба. Основные религиозные группы, особенно крупные имеют устой¬чивые объемы. Религия индивида “оказывается результатом не специального решения лица (как, напр., брак), но лишь послед¬ствием предыдущего ...исторического развития. Она просто насле-дуется в данной социальной среде” (сын католика становится католиком, православного—православным и т. д.). Сознательные переходы из одной религии в другую имеют ничтожное значение. На протяжении их религиозные перегруппировки в виде колебания объема религиозных групп весьма значительны: одни религиозные коллективы исчезают, другие появляются. Причем эти процессы совершаются, подобно государственным перегруппировкам, скач¬ками, резкими колебаниями. Столетиями религиозное расслоение может оставаться почти неизменным. Там, где появляются знания, они рано или поздно вытесняют верования и становятся общеобязательными. (Таковы, например, теоремы точ¬ных наук; социальные же “науки”, в отличие от естественных, — история, экономика, право, психология, социология и т. д. — представляют в огромной своей части не знания, а верования, преподносимые в “наукообразной” форме.) Но верования, изгнан¬ные из одной сферы, подобно чертям, бегущим от ладана, водво¬ряются в другой. В итоге область их не уменьшается и человек не становится более логичным. Меняются только формы верований. Огромная часть умственного багажа современного человечества, не исключая и ученых, состоит не из знаний, а из верований, субъективно принимаемых зазнания. 47. Учение Платона о мире идей и мире вещей Учение Платона о мире идей и мире вещей является одним из центральных аспектов его философии и изложено в его диалогах, в особенности в "Федре", "Федоне", "Государстве" и "Пармениде". Платон различает два основных мира: мир идей (мир форм, идеальный мир) и мир вещей (мир физического мира, мир чувственного опыта). 1. **Мир идей (мир форм)**: - В мире идей находятся абсолютные, вечные идеи или формы. Эти идеи являются сущностями или образами вещей, которые существуют вне пространства и времени и неизменны. - Формы являются идеальными прототипами, по которым создаются конкретные вещи в мире вещей. Например, форма красоты, добра, справедливости и т. д. - Платон представляет мир идей как мир истинного знания и реальности, где разум и интеллект преобладают над чувственным опытом. 2. **Мир вещей (мир чувственного опыта)**: - Мир вещей представляет собой физический мир, который мы воспринимаем через наши чувства и опыт. - Этот мир меняется и нестабилен, в отличие от мира идей, который вечен и неизменен. - Вещи в мире вещей являются лишь отражениями или копиями идей из мира идей, которые они никогда не могут полностью достичь. Платон считал, что мир идей является источником нашего истинного знания, а мир вещей подвержен иллюзиям и изменениям. Цель философа состоит в том, чтобы подняться от мира вещей к миру идей, путем философского размышления и контемпляции, чтобы достичь высшего знания и понимания истины. В одном из диалогов Платона, «Тимее», говорится, что существует общий субстрат всех чувственных явлений, материал, из которого формируются все чувственные предметы, и в который снова разлагаются их составные части; этот общий материал мира вещей, находящийся в вечном круговороте видоизменений – нечто особое от идей и от чувственных явлений. Все материальные предметы мира вещей – лишь формы проявлений этого общего, бесформенного субстрата, невидимого, не имеющего никаких определенных качеств, но способного принимать всяческие очертания. Он – «пространство», помещение для всего возникающего, но само не имевшее начала, вечное. Исследователи философии Платона расходятся между собою во мнениях о том, как именно должно понимать этот субстрат мира вещей. Одни полагают, что Платон представлял себе его как вечную материю, существовавшую до возникновения вселенной, хаотически волновавшуюся, и заключавшую в себе перепутываемые беспорядочным движением, смутные формы и качества всех элементов чувственного мира; по мнению других, этот общий субстрат всех мира вещей – пространство. Неодинаково решают исследователи и тот вопрос, как именно думал Платон о чувственных представлениях. По мнению одних, он считал эти представления субъективными мыслями, чувственный мир вещей – лишь смутным продуктом воображения; по мнению других, он полагал, что качества представлений о внешних предметах обусловливаются качествами этих предметов, то есть, приписывал чувственным предметам существование вне человеческой жизни. Чувственный мир вещей, происшедший из бесформенного субстрата, находится в процессе непрерывного видоизменения. В этой изменчивости явлений материального мира не могут уловить ничего постоянного ни чувства, ни мышление; действительно существующий элемент материальных явлений есть лишь тот, который вносится в них идеями. Истинно существует только мир идей; явления мира вещей – лишь тени идей, подобные истинно существующему, но сами не имеющие реальности, не имеющие истинного существования. 48. Нравственное значение учений гедонизма и эвдемонизма Эвдемонизм (rpeq. eudaimonia — счастье) — часто применявшийся в истории этики способ обоснования морали и истолкования ее природы и целей. Согласно приверженцам эвдемонизма, наивысшим благом для человека является счастье. По словам Аристотеля, учение которого относят к эвдемонизму, счастье «мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого»[1]. Среди средневековых мыслителей эвдемонизм был свойственен учению Фомы Аквинского и сводился к утверждению, что наивысшее счастье заключается в познании Бога и возможности узреть его в грядущей жизни. Представители гедонистического направления в эвдемонизме, к которым относят Эпикура, Гассенди, Ламетри, Вольтера, Гольбаха, отождествляли счастье и удовольствие. Однако, в отличие от гедонизма, удовольствие тут ставится в прямую зависимость от добродетелей человека. Согласно Эпикуру, высшим родом удовольствий являются не низменные физические удовольствия, а утонченные духовные. Счастлив тот, кто достиг состояния полной безмятежности или атараксии. В современной психологии такое направлении как позитивная психология ведёт свою историю от учений древнегреческих философов об эвдаймонии. Особенно большое значение принцип Э. приобретает в этике фр. материалистов XVIII в. Счастье человека было ими объявлено конечной целью всякого об-ва и всякой полезной деятельности людей. Стремление к счастью трактовалось как данное человеку от природы, а достижение счастья — как осуществление подлинного назначения человека. Марксистская этика считает, что эвдемонистический принцип обоснования нравственности нельзя признать научным и подлинно материалистическим. Категория счастья не характеризует к.-л. определенного общественного или лично-психологического состояния человека. В ней находят отражение те или иные нравственные представления о назначении человека. В зависимости от конкретно-исторических и социальных условий в понятие счастья вкладывается различный смысл, соответствующий жизненным устремлениям того или иного класса, социальной группы или отдельной личности. Иными словами, это идеализация того или иного жизненного уклада, выступающая в форме морального предписания, к к-рому должен стремиться человек. Но в таком случае счастье не может служить обоснованием нравственности, т. к. само нуждается в обосновании, точно так же как и др. моральные представления. Гедони́зм (др.-греч. ηδονή, лат. hedone — «наслаждение», «удовольствие») — этическое учение, согласно которому удовольствие является главной добродетелью, высшим благом и целью жизни. Разновидностью гедонизма является эвдемонизм. Основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Аристипп (435—355 гг. до н. э.), современник Сократа. Аристипп различает два состояния души человека: удовольствие как мягкое, нежное и боль как грубое, порывистое движение души. При этом не делается различия между видами удовольствия, каждое из которых в своей сущности качественно похоже на другое. Путь к счастью, по мнению Аристиппа, лежит в достижении максимального удовольствия, избегая при этом боли. Смысл жизни, по Аристиппу, находится именно в получении физического удовольствия. Эпикур описывает удовольствие как принцип удавшейся жизни. Удовлетворённость желаний Эпикур считает свободой от неохоты и отвращений. Целью в данном случае является не само удовлетворение, а избавление от страдания и несчастья. Высшим удовольствием и его мерой, согласно Эпикуру, является отсутствие боли и страдания. Поэтому счастье достигается с помощью атараксии — освобождения от боли и беспокойства, умеренным потреблением земных благ. Добродетель – способность наслаждаться, но только образованный, проницательный, мудрый умеет правильно наслаждаться; он не следует слепо за каждой возникающей прихотью и если наслаждается, то не отдается наслаждению, а стоит над ним, владеет им. Др. гедонисты определяли высшее благо как веселый характер (душевный склад), радость общения с людьми или просто как свободу от неудовольствия и боли. Гедонистами были Гельвеции и Ламетри. 49. Анемизм, фетишизм, тотемизм, их место в формировании религиозного сознания. Тотемизм, табу, магия, фетишизм, анимизм характеризуют верования и обряды первобытного человека. Но это не значит, что они существовали только в первобытном обществе. В этом обществе они только возникли и являлись господствующими формами религиозной стороны жизнедеятельности первобытного человека. Но существовали они всегда, на протяжении всей истории человеческой культуры. Различные формы их проявлений мы можем четко обнаружить во всех последующих религиозных системах, в том числе и в современных религиях. Они также существуют в виде суеверий и других пережитков прошлого в сознании людей. Пищевые запреты, христианское причастие – отдаленный отголосок табу и тотемизма. Вера в амулеты, талисманы, в другие священные реликвии живет в сознании современного человека. Магические символические действия – составная часть всей современной обрядности. Вера в заговоры, порчу, гадания – никогда не исчезала из сознания и практики людей. Тотемизм обычно определяют как веру в существование родственной связи между какой-либо группой людей (племя, фратрия, род) и определенным видом животных, растений или иных явлений природы. Основной признак тотемизма заключается в том, что тотем считается родоначальником данной социальной группы, и каждый индивид тотемного класса кровным родственником. Многие тотемные племена верят, что после смерти каждый человек обращается в животное своего тотема и что, следовательно, каждое животное – умерший родственник. Тотемические верования существуют не в виде абстрактных представлений, а в форме системы жизнедеятельности людей, их повседневных поступков, их отношений с окружающей средой, с другими людьми. Важнейшим составным элементом этой жизнедеятельности является тотемическая обрядность. Значительное место в этой обрядности занимают многочисленные действия по поклонению тотему, его умилостивлению и приобщению к нему. С этой обрядностью связаны все важные этапы в жизни человека: рождение, посвящение (введение юноши в число взрослых охотников), смерть. В процессе этой обрядности происходила социализация индивида, освоение им обычаев, традиций, навыков своей общины. Поэтому тотемизм нельзя просто рассматривать как совокупность верований и обрядов, а как вторичный социальный институт, производный от института рода. Как справедливо отмечают исследователи этого явления, тотемизм – это вырастающая прямо из родовой практики форма идеального отражения и выражения в определенном социальном институте первобытного общества реального единства коллектива первобытных людей, социального способа их существования, противостоящего природе и другим аналогичным коллективам. Тотемизм давал высшую санкцию родовым учреждениям. Главнейшие устои рода – неприкосновенность жизни сородичей и вытекающая из них неприкосновенность места, недоступность тотемической обрядности для лиц чужой крови, правила половой регламентации, обязательное наследование тотема по мужской или женской линии, устанавливали раз и навсегда контингент лиц, принадлежащих роду. От тайлоровского (Э. Тайлор) понимания анимизма как самой ранней формы религии происходит обозначение анимисты. К этой категории относят коренных обитателей Африки, Северной Америки, Южной Америки, Океании — приверженцев традиционных местных религий; также анимизм относительно влиятелен в Азии, в частности синто — развитая форма анимизма (японского). В магии таинственной силой наделяются конкретные действия людей. Но первобытные люди также верили, что носителями этой таинственной силы могут быть конкретные предметы – фетиши. Отсюда проистекает такая повсеместно распространенная форма первобытной религии как фетишизм. Фетишем может стать любой предмет, почему-то поразивший воображение человека: камень необыкновенной формы или расцветки, зуб животного, кусок дерева и т.д. Не важно, какой это предмет – это может быть и обычный булыжник. Важно, что за ним замечено действие какой-то силы. Одной из разновидностей фетишизма является идолопоклонство. Идол – это материальный предмет, которому придана форма человека или животного. Этот предмет наделяется таинственной силой воздействия. Еще одним из распространенных верований и, связанных с ними символических действий первобытного человека, является анимизм – вера в существование духов и души. Анимизм – это самостоятельная система верований и символических действий, которая, как и все другие верования и действия первобытного человека, тесно соприкасается с ними. Суть анимизма состоит в признании самостоятельной, способной существовать отдельно от человека, животных, растений некой силы или существ, способных соединяться с ними и их покидать. Наиболее ранней формой анимизма является вера в духов. Высшей формой развития анимизма является вера в относительно самостоятельное существование души. По мнению этнографов, различные физиологические явления (сон, сновидения, обмороки, а также явления, сопутствующие смерти, – кровотечения, последний вздох и т. д.), привели к мысли, что функциями жизни управляют особые существа (души), от воли которых зависела вся жизнь человека. В конце концов, развитие анимистических верований привело к признанию существования души как двойника конкретного человека, как той части его организма, которая оживляет его, а впоследствии было признано, что и одухотворяет его. 50. Религия как вера, взаимоотношение религии и философии. Религия (через польск. religia, от лат. religiō — «связанность клятвой, верой»; «святыня», «благочестие», от religare — «связывать», от ligare — «связывать») — определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организацию (Церковь, умма, сангха, религиозная община)[4].Под мировыми религиями принято понимать буддизм, христианство и ислам (указаны в порядке возникновения). Чтобы религия считалась мировой, она должна иметь весомое число последователей по всему миру и при этом не должна ассоциироваться с какой-либо национальной или государственной общностью. Кроме того, при рассмотрении религии в качестве мировой учитывается её влияние на ход истории и масштабы распространения.Философия и религия частично совпадают по своему предмету, — но они различны по методам, которыми осваивают этот предмет. Религия опирается на непосредственный опыт, это сама жизнь, которая не опосредуется формальной логикой, она интуитивная и иррациональная. Философия, напротив, активно пользуется логикой, она все же является познанием жизни, а не самой жизнью. Религия предполагает необъятность Бога, философия же пытается его понять. Религия осознает Бога как живую личность, для философии это практически невозможно. Таков характер связи религии и философии. Впрочем, не следует философию сводить к рационально-логическому мышлению, даже в его абсолютном смысле. Философия тем и отличается от отдельных наук, она не столько логическая аргументация, сколько наблюдение и описание картины бытия в целом. А это возможно лишь тогда, когда в основе философии лежит религиозная интуиция. Религиозное чувство тайны и глубины бытия является первым и необходимым условием развития философии. Таким образом, совпадая по своему предмету и имея единственный источник своего развития, религия и философия отличаются по конечным формам своего существования и по своему содержанию. Религия является познанием и жизнью в общении с Богом. Философия есть познание Бога, но вместе с тем (а иногда и в первую очередь) — познание мира, познание жизни. Философия привносит законченность и целостность в наше мировосприятие и понимание жизни, которая имеет, собственно, религиозную основу; она является необходимой связью между знанием высшего и низшего, но она не может заменить религию Для религии характерна вера в трансцендентность и авторитет. Религии не нужны доказательства. Философия же, напротив, нуждается в доказательствах. Философия и религия - две различные области знания, но они часто пересекаются в своих исследованиях человеческого бытия, смысла жизни, нравственности и других фундаментальных вопросов. Философия занимается изучением различных аспектов реальности и создания системы понятий и теорий для объяснения мира. В отличие от религии, которая часто оперирует верой и авторитетом традиции, философия стремится к рациональному и логическому анализу явлений. Религия, с другой стороны, является системой верований, обычаев и обрядов, основанных на вере в сверхъестественное. Религии предлагают ответы на вопросы о смысле жизни, о справедливости, о судьбе человека и т.д. Несмотря на различия, философия и религия часто взаимно влияют друг на друга. Многие философы были источниками вдохновения для различных религиозных учений и практик, а религиозные доктрины зачастую становятся предметом философских дискуссий. Таким образом, философия и религия - важные компоненты культурного наследия человечества, каждая из них вносит свой вклад в понимание человеческой жизни и мира в целом. 51. Философия Пифагора. Уроженец острова Самос – один из известнейших древнегреческих философов – Пифагор (570-490 гг. до н. э.) был не только великим мыслителем, но и создателем первого в мире научного сообщества. Основанная им в Кротоне философская школа объединяла поддерживавших друг друга единомышленников, занимавшихся наукой и строивших собственные политические теории. Жизнь Пифагора овеяна множеством легенд, сегодня историкам уже сложно отделить правду от вымысла. Его учение также покрыто многолетними наслоениями из работ его учеников. Ни одной работы самого Пифагора не существует, судить об его идеях учёные могут только по изложениям авторов, живших несколькими веками позднее. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что школа Пифагора была закрытым обществом, державшим большую часть своих концепций в тайне. Информация о содержании пифагорейского учения стала появляться только спустя век после смерти философа. В целом, в пифагореизме можно выделить три составляющие: математическую; религиозно-мифологическую и, собственно, философскую. При этом Пифагор дал собственную трактовку термину «философия», подразумевая под ним вечное стремление к непостижимой истине. Пифагор считал, что суть первоначала, постижение которого всегда было основным вопросом философии древних, слишком сложно изложить на словах. Поэтому для изучения философских вопросов необходимо пользоваться более наглядными инструментами – числами и геометрическими фигурами. Согласно легендам, Пифагор, как и многие мыслители того времени, долгое время обучался на Востоке, где была высоко развита математическая наука. Однако восточные математики занимались сугубо практическими вопросами, в то время как Пифагор увидел в числах нечто большее и провозгласил: «Всё есть число!». Именно поэтому современные исследователи считают Пифагора основателем теоретической математики. По мнению Пифагора, всё в мире определяется количественными соотношениями между явлениями и предметами. Число, являясь одновременно и чем-то абстрактным, и материальным, задаёт в мире некий порядок и определяет место каждой вещи. Именно благодаря этому, мир гармоничен и целостен. В пифагореизме число одновременно выступало и первоосновой, и ключевым элементом методологии – ведь именно через него можно описать мир, свойства вещей и даже какие-то нравственные качества. Пифагор обожествлял числа и наделял каждое из них своими смыслами. Так, например, единица – это начало любой вещи, а двойка – та же вещь, но уже наделённая какими-то качествами. Безусловно, обожествление чисел было напрямую связано с религиозными взглядами Пифагора, почерпнутыми ими на Востоке. Сама идея сакральности чисел не была нова. Их обожествляли древние вавилоняне и ассирийцы. До сих пор особый смысл в те или иные числа или числовые комбинации вкладывают сторонники христианства, ислама и т. д. Однако, несмотря на эти мистическо-религиозные примеси, учение Пифагора было первым шагом в сторону математизации философии и превращения её в строгую науку 52. Социальные функции философии. Предмет и специфику философии нельзя раскрыть в достаточной степени полно, не затрагивая вопрос о ее функциях. Одной из функций является социальная, которая является довольно многоплановой по своему содержанию и охватывает различные аспекты общественной жизни. Но в общем плане философия призвана выполнить двуединую задачу объяснять социальное бытие и способствовать его материальному и духовному изменению. В общественной жизни социальные изменения, эксперименты и реформы имеют особую ценность и значение. Поэтому прежде чем пытаться изменить социальный мир, нужно предварительно его хорошо объяснить. И именно философии принадлежит прерогатива в разработке всеобъемлющих концепций интеграции и консолидации человеческого общества. Ее задача - помочь осознать и сформулировать коллективные цели и направить усилия на организацию коллективных действий по их достижению. При этом степень жизненности философской концепции определяется тем, насколько каждый индивид может ее понять и принять. Следовательно, несмотря на свой всеобъемлющий характер, философия должна быть адресована каждому человеку. Социальная функция призвана объяснить общество, причины его возникновения, эволюцию, современное состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречие, указать пути их устранения или смягчения, совершенствования общества. Все функции философии диалектически взаимосвязаны. Каждая из них предполагает остальные так или иначе включает их. Так с социальной функцией тесно связана гуманитарная функция философии. Философия должна играть адаптационную и жизнеутверждающую роль для каждого человека, способствовать формированию гуманистических ценностей и идеалов, утверждению позитивного смысла и цели жизни. Социально гуманитарные функции призваны осуществлять функцию интеллектуальной терапии, которая особенно важна в периоды нестабильного состояния общества, когда прежние кумиры и идеалы исчезают, а новые не успевают сформироваться и завоевать авторитет; когда человеческое состояние находится на грани бытия и небытия, и каждый должен сделать свой нелегкий выбор. 52 Релятивистская концепция пространства и времени Уже древние связали воедино вопросы о бытии, движении, пространстве и времени. Так, апории Зенона каксаются не только проблемы движения, но и выражают определенные представления о пространстве и времени Философские категории пространства и времени являются абстракциями высокого уровня и характеризуют особенности структурной организации материи. Пространство и время — формы бытия, коренные условия бытия, не существующие независимо от него. Верно и обратное: материя невозможна вне пространства и времени. В истории философии можно выделить два способа интерпретации проблемы пространства и времени. Первый подход, субъективистский, рассматривает пространство и время как внутренние способности человека. Сторонники второго подхода, объективистского, считают пространство и время объективными формами бытия, не зависящими от сознания человека. Наиболее ранней версией субъективистской концепции времени были идеи Аврелия Августина (5 век). Он считал, что время — это это человеческий способ обозначения изменений, и потому в объективном смысле не существует. Самой известной субъективистской концепцией пространства и времени является теория Канта. Пространство и время, по его мысли, представляют собой априорные способы чувственности.Пространство — априорная форма внешнего чувства, позволяющая систематизировать внешние ощущения. Время — априорная форма внутреннего чувства, осуществляющая систематизацию внутренних ощущений. Пространство и время не существуют независимо от субъекта. Еще одним примером субъективистского подхода является концепция длительности в философии жизни А.Бергсона. В рамках объективистской парадигмы исторически первой была субстанциональная концепция пространства и времени. Уже в атомизме Демокрита есть представления о пустоте, в которой движутся атомы. Пустота объективна, однородна, бесконечна. По сути дела, словом «пустота» Демокрит обозначает пространство. В окончательном виде субстанциональная концепция сформировалась в Новое время. Ее основой стали онтологические представления филофов 17 века и механика Ньютона. Пространство в механике Ньютона есть пустое вместилище для вещества — материи; оно однородно, неподвижно и трехмерно. Время есть совокупность равномерных моментов, следующих один за другим в направлении от прошлого к будущему. В субстанциональной концепции пространство и время рассматриваются как объективные самостоятельные сущности, не зависящие друг от друга, а также от характера протекающих в них материальных процессов. Эта концепция адекватно вписывалась в механистическую картину мира, предлагаемую классической рационалистической философией, и соответствовала уровню развития науки 17 века. Однако уже тогда появились первые идеи, характеризующие пространство и время иначе, чем субстанциональная концепция. 53Реляционная концепция пространства и времени. Первые идеи о пространстве, которые можно охарактеризовать как реляционные, связаны с именем Аристотеля. Он отрицал существование пустоты. Пространство, по его мнению, есть система естественных мест, занимаемых материальными объектами. В законценном виде реляционная концепция пространства и времени сложилась после создания общей и специальной теории относительности Эйнштейна, а также неевклидовой геометрии Лобачевского. Специальная теория относительности распространяет принципы относительности на законы электродинамики. В результате свойства пространства и времени, которые прежде считались абсолютными, оказываются относительными. Общая теория относительности, в свою очередь, распространила результаты специальной теории на неинерциальные системы отсчета, что привело к установлению зависимости между метрическими свойствами пространства и времени и гравитационными взаимодействиями. Выводы общей и специальной теории относительности и неевклидовой геометрии полностью дискредитировали понятия абсолютного пространства и абсолютного времени. Оказалось, что признанные классическими субстанциональные представления о пространстве и времени не являются окончательными и единственно верными. Реляционная парадигма предполагает рассмотрение пространства и времени как систем отношений между взаимодействующими объектами. Пространство и время неразрывно связаны друг с другом, составляют единый пространственно-временной континуум. Кроме того, их свойства напрямую зависят от характера протекающих в них материальных процессов. 54. Мораль и нравственность основоположники этики. Этика (также известная как философия морали) — ветвь философии, изучающая вопросы морали. Слово «этика» «обычно используется как синоним слову „мораль“ и иногда в более узком смысле — для обозначения моральных принципов и традиций определённых групп или отдельных людей»[5]. Похожим образом, некоторые этические теории, особенно деонтология, различают «этику» и «мораль»: «хотя человеческие мораль и этика сводятся в конечном счёте к одному и тому же, существует традиция, в которой „мораль“ используется для систем типа кантовской, основанных на понятии долга, обязательств и принципов поведения, в то время как для слова „этика“ приберегается подход, подобный аристотелевским практическим рассуждениям , основанным на понятии добродетели, в принципе избегающим отделения «моральных» соображений от прочих практических соображений[нет в источнике]»[6]. Мораль и этика часто используются как синонимы, однако мораль в большей степени обозначает взгляды, основанные на практике или обучении тому, как человеку вести себя в личных отношениях или в обществе, в то время как этика в большей мере относится к системе принципов, или к философии и их теоретическому обоснованию.Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, порождённые совместным проживанием, нормы, сплачивающие общество, способствующие преодолению индивидуализма и агрессивности. По мере развития общества к этому смыслу добавляется изучение совести, добра и зла, сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и так далее[2]. Выработанные этикой понятия — милосердие, справедливость, дружба, солидарность и другие, направляют моральное развитие социальных институтов и отношений[1]. В науке под этикой понимают область знания, а под моралью или нравственностью — то, что она изучает. В живом языке это разграничение пока отсутствует[1]. Термин «этика» иногда употребляется также для обозначения системы моральных и нравственных норм определённой социальной группы.Мораль – это не только особая сфера общественной жизни, основанная на оценке любых поступков и действий с точки зрения добра (блага) и зла, справедливости и несправедливости. Мораль – это особая форма общественного сознания, определяющая, буквально, всю жизнь человеческого общества. Именно от моральных установок и норм зависит формирование и развитие экономических, политических, социальных и иных общественных отношений. В современной литературе под моралью понимается исторически сложившаяся система норм, обычаев, ценностей, регулирующих общественные отношения и являющиеся критериями поведения людей. Мораль представляет собой внутриличностный способ удержания человека от опасных для него самого и для общества искушений, разрешения противоречий между индивидом и обществом. Ведь зачастую индивидуальные и общественные интересы не совпадают и чаще всего противоречат друг другу. Человек, как биосоциальное существо, формируется, развивается и живет в обществе, подчиняясь правилам, которые сложились в нем. Однако это не означает, что моральные нормы – это раз и навсегда определенные конструкции. Моральные нормы меняются, развиваются вместе с человеком. Именно поэтому существуют различные морально-нравственные установки в разных обществах и в разные исторические периоды. Мораль обычно используется как синоним нравственности, но это явное упрощение. Нравственность представляет собой ценностную структуру сознания, общественно необходимый способ регуляции действий человека в той или иной степени во всех без исключения сферах общественной жизни: в труде, в быту, в политике и науке, в семейных, личных, внутригрупповых, межклассовых и международных отношениях. В отличие от особых требований, предъявляемых к человеку в каждой из этих областей, нравственные принципы имеют социально-всеобщее значение и распространяются на всех людей, фиксируя в себе то общее и основное, что составляет культуру межчеловеческих взаимоотношений и откладывается в многовековом опыте развития общества. Тонкая грань между моралью и нравственностью проходит по критерию «должного» и «сущего». 55. Предмет и круг проблем эстетики. Эстетика – это раздел философии, изучающий закономерности чувственного освоения действительности, о сущности и формах творчества по законам красоты. Основным признаком эстетического является то, что чувственное познание осуществляется без его отнесения к понятию. Это есть восприятие предмета, которое непосредственно, само по себе способно вызывать особое чувство – эстетическое удовольствие или неудовольствие. Сущность эстетического отношения к миру становится понятной в сравнении с познавательным и нравственным отношением к миру. Познавательное отношение: повторяемость и универсальность его результатов, доказательность знания. Объект безличен, познающий субъект абстрагируется от своих личностных свойств. В противовес этому эстетическое отношение предельно личностное, в нем субъективность не только не мешает, но позволяет выявить закономерности прекрасного. Эстетическое отношение дает чувственное постижение закономерностей мира. Нравственное отношение к действительности отличается нормативностью (оно строится в соответствии с правилами), наличием санкций за неисполнение норм. В отличие от этого эстетическое отношение свободно, гармонично и является способом самовыражения личности. Можно выделить пять моделей понимания эстетического отношения к миру. Первая модель (объективно-духовная): эстетическое — результат одухотворения мира Богом или абсолютной идеей. Прекрасное — свет Бога на конкретных вещах и явлениях (Фома Аквинский) или воплощение абсолютной идеи (Платон, Гегель). Божественным одухотворением легко объяснить прекрасное, возвышенное и другие положительные эстетические свойства, но затруднительно — безобразное, низменное, ужасное. Вторая модель (субъективно-духовная): эстетическое — проекция духовного богатства личности на эстетически нейтральную действительность. Действительность эстетически нейтральна, источник ее красоты — в душе индивида; красота — результат интенционального (направленного, активного, «обмысливающего») восприятия предмета субъектом. Третья модель эстетического (субъективно-объективная): эстетическое возникает благодаря единению свойств действительности и человеческого духа. Этой модели эстетического полно соответствует третья модель прекрасного: прекрасное есть результат соотнесения свойств жизни с человеком как мерой красоты (Аристотель), или с его практическими потребностями (Сократ), или с нашими представлениями о прекрасной жизни (Н.Г.Чернышевский). Четвертая модель эстетического («природническая»; «материалистическая»): эстетическое 56. Категории прекрасного и безобразного в эстетике. ПРЕКРАСНОЕ И БЕЗОБРАЗНОЕ — эстетические категории, характеризующие явления с точки зрения их соответствия или несоответствия утвердившимся в обществе эстетическим идеалам. Объективно прекрасное воплощается в упорядоченности, соразмерности, гармонии частей, а также во всем, что утверждает человека в жизни, расширяет пределы проявления его высших чувств, что «порождает игру его физических и интеллектуальных сил» (К. Маркс). В прекрасном через эстетические формы находит свое воплощение Добро, Истина и Польза. Субъективно прекрасное вызывает у человека эмоциональный подъем, духовное наслаждение, ощущение радости, внутренней свободы, генерирует энергию сопереживания, эмоционального слияния с объектом эстетического наслаждения. Безобразное же обычно выступает как антитеза прекрасному, как средоточие антиэстетических характеристик бытия. Объективно безобразное как бы заключает человека в рамки его метафизической (изначальной, неизменной) греховности, умаляет проявления человеческого в человеке или направляет его духовные силы по гибельному пути разрушения и саморазрушения, по пути возрастания мировой энтропии. Субъективно же безобразное вызывает букет негативных эмоциональных состояний вплоть до отвращения к объекту созерцания, к той или иной природной или социальной среде, к самому себе, в коих открываются черты безобразного. Однако в искусстве безобразное может быть и источником эстетического наслаждения, в основе которого лежит радость узнавания действительности, ощущение мастерства художника, более острое восприятие (в контрасте с безобразным) форм и идеалов прекрасного. Гуманистическое отношение к безобразному таково: поскольку есть в жизни безобразное, оно может и должно быть показано, воспроизведено в искусстве даже в гипертрофированных формах. Но высший принцип жизненной гармонии требует, чтобы через безобразное, через противоречия, контрасты, конфликты безобразного с прекрасным утверждалось все-таки прекрасное. 57. Цивилизация как последняя ступень развития культуры. Николай Кардашев предположил, что все цивилизации Вселенной по мере эволюции проходят через три стадии развития, которые можно оценить количественно. Осталось только понять, по каким факторам оценивать. Ученый предлагал не использовать для этого этические социальные вопросы (например, бережется ли здоровье всех жителей), поскольку их невозможно рассчитать у инопланетных обществ даже гипотетически. Вместо этого он взял за основу энергию — понятную и близкую каждому физику меру. Она напрямую влияет на развитие цивилизаций, которые используют ее для технологического прогресса. По мнению Кардашева, все цивилизации можно разделить на три типа по способу использования энергии. Первый тип Здесь находятся цивилизации, которые собирают всю энергию от доступных на планете источников. К ним в том числе относится свет ближайшей звезды. Например, Земля каждую секунду получает от Солнца энергию, сопоставимую со взрывами нескольких сотен атомных бомб. Цивилизация первого типа смогла бы использовать ее целиком для своей пользы. Человечество пока так не делает, поэтому оно не достигло даже начальной ступени развития. Второй тип Эти цивилизации полностью используют всю энергию ближайшей звезды, а не только ту, которая достигает их планеты. Нобелевский лауреат Фримен Дайсон придумал концепт «сферы», названной его именем. Гипотетически общество второго типа может соорудить такую сферу вокруг родительского светила и использовать излучение для своих целей. Такая цивилизация будет в 10 млрд раз могущественнее цивилизации первого типа. Третий тип Эти супер-цивилизации используют энергию всех звезд из их галактики, в каждой из которых их по несколько миллиардов. Они могут делать это с помощью сфер Дайсона или других, более экзотических методов. Такая цивилизация будет в 10 млрд раз могущественнее цивилизации второго типа.Американский астрофизик Адам Франк в своей недавней статье для издания Big Think подчеркивает: «После первого типа мы переходим от категории «воображаемые» до «подобные богу». Нетрудно представить множество спутников в космосе, которые захватывают солнечную энергию и передают ее на Землю через электромагнитное излучение. Это поместит нас на первую ступень. Однако для создания сферы Дайсона потребуется сжирать целые планеты. Когда у нас появится такая сила? В третьем же типе представляются полноценные боги, которые могут контролировать целые галактики. Но для меня не это главное в шкале Кардашева. Ее главный потенциал заключается в способности управлять нашим воображением. Человеческий мозг может отключиться, пытаясь осмыслить космос с триллионами объектов. Поэтому нам нужны инструменты для того, чтобы концентрировать внимание. Только с ними мы сможем предположить, чем мы можем стать после того, как перейдем границы пространства и времени» 58.Религиозное учение зороастризма. Реформация Центральноазиатских религий Зороастром, Ахурамазда, Ахриман.. Зороастризм (от имени Зороастр — греческая передача имени Заратуштры) — древняя религия иранских народов, зародившаяся в первом тысячелетии до нашей эры и распространившееся на территории Ирана и в сопредельных областях Афганистана и Средней Азии. Сохранилась у парсов в Индии и гебров в Иране. VII–VI вв. до н.Ахурамазда, верховный бог в ряде древних и раннесредневековых иранских религий Передней и Ср. Азии (а также в древнеармянском пантеоне, некоторых эллинистических синкретических культах и пр.), в настоящее время у парсов и гебров. В древнеперсидской религии величайший (но не единый) бог А. — создатель неба, земли, человека, а также покровитель царя, гарант государственного правопорядка. В «Гатах» Заратуштры А. — единый бог с функциями основных старых богов, в Младшей «Лвесте» — глава нового пантеона богов. С развитием дуалистических представлений о борьбе извечных начал добра и зла А. ассоциировался с добрым началом в противоположность АнхраМайнью. Современные зороастрийцы — парсы признают лишь единого благого бога А. (Ормазда), а Анхра-Майнью (Ахриман) понимается по существу лишь как символ дурных тенденций в человеке.Ахриман являлся самим злом в зороастризме. Он был божеством тьмы и всего отрицательного. Он был первоисточником зла. Именно поэтому его можно отнести к тому самом Дьяволу. Который противостоит свету, неся тьму. Разделение на плохое и хорошее, породило две противоположности. Одна из которых – Тьма. И эта тьма должна быть уничтожена. А вторая – Свет. И из этого света выйдут те, кто победит тьмуЛюбые бедствия сводились у представителей зороастризма к Ахриману. Не важно физические это беды или духовные. Все духи зла, поклоняются и подчиняются этому верховному злу. Он повелевает мраком, он властитель смерти. И вот придет спаситель. Имя его – Саошьянт. Он придет на Землю, чтобы победить зло. Древние тексты конечно не оставляют тьме никакого шанса. Ахриман со своими духами тьмы будет разбит. Мировая история будет окончена, праведники будут воскрешены. Но никакого веселья после такой победы ждать не приходится. Ведь после победных возгласов, человечество ждет суд. 59. Структу59. Компоненты Авесты. АВЕСТА – собрание священных книг зороастризма, самой первой из мировых религий откровений, последователи которой проживали в Средней Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане, и ряде стран Ближнего и Среднего Востока. Зороастризм до сих пор исповедуют также парсы в Индии и гебры в Иране.О священных книгах магов (так в древности называли приверженцев зороастризма) было известно грекам. Существует легенда, что один из священных списков Авесты погиб при пожаре, случившемся из-за оргии солдат Александра Македонского в Персеполе. Об Авесте также сообщал римский писатель и историк Плиний Старший (23/24–79).Среди книг Авесты выделяются сочинения Заратуштры (Заратустры). Современный бельгийский ученый Ж.Д.Гийемен в предисловии к своему переводу Гимнов Заратуштры пишет: «Из всех сынов Азии первым, кого «усыновил» Запад, был Заратуштра. Его учение обогатило Грецию примерно за четыре века до того, как было принято учение Христа. Заратуштру знал уже Платон. Потребовалось слишком много времени, чтобы голоса Будды и Конфуция достигли Европы, и поэтому Заратуштра …был единственным, кто представлял на Западе древнеазиатскую мудрость». Существует также мнение о том, что следы некоторых положений Авесты можно обнаружить в книгах Ветхого завета.рные компоненты Авесты: Видевдат, Ясна, Виспарт, Яшт. 60. Отличие культуры от цивилизации. В философии принято различать понятия «культура» и «цивилизация». Это различие встречается уже в работах немецкого философа конца XVII — начала XIX вв. Иммануила Канта. И. Кант считал, что цивилизация начинается с установления человеком правил жизни и поведения. Цивилизованный человек воспитан, вежлив и внимателен. Культура же — это не просто образцы поведения. Она предполагает определенную степень нравственности. Культурный человек следует «золотому правилу» этики: «Не делай другому того, чего не желаешь, чтобы сделали тебе». Понятия культура и цивилизация тесно связаны, что позволяет исследователям в ряде случаев употреблять их как синонимы. И культура, и цивилизация есть ценностные понятия. Любая цивилизация (как и культура), есть совокупность присущих ей ценностей. Однако эти понятия имеют и смысловые различия, заложенные еще во времена античности. Так, термин "культура", имеющий греческое происхождение, первоначально обозначал обработку, возделывание (почвы, растений), а позже был распространен на область воспитания и образования. Термин же "цивилизация" имеет латинское происхождение и указывает на гражданские, государственные характеристики (“цивилис” означает “гражданский”, “государственный”). Термин “цивилизация” означает определенный уровень развития материальной и духовной культуры. Значит, хронологически культура и цивилизация не всегда совпадают. Так, мы можем говорить о первобытной культуре, но не существует первобытной цивилизации. Только когда умственный труд начинает отделяться от физического, возникают ремесла, появляется товарное производство и обмен, происходит переход от первобытной культуры к цивилизации.О.Шпенглер считал стадию цивилизации концом развития любой культуры. Эта стадия характеризуется высоким уровнем развития науки и техники, упадком в области литературы и искусства, возникновением мегаполисов. В это время, по мнению Шпенглера, народ утрачивает “душу культуры”, происходит “омассовление” всех сфер жизнедеятельности и их омертвление, формируется стремление к мировому господству — внутреннему источнику гибели культуры. Помимо этого есть целый ряд явлений, стоящих за пределами культуры и являющихся ее антиподами. Это, в первую очередь, войны. Насилие и разрушение противоположны содержанию культуры, созидательному и гуманистическому. Если цивилизация подавляет личность, то культура создает условия для ее расцвета. Антикультура может свести на нет все усилия культуры и приводит иногда к необратимым последствиям. Цивилизация объединяет в себе культуру и бескультурье, ценности и антиценности, приобретения и потери народа. Культура, таким образом, является основой, “кодом” цивилизации, но полностью с ней не совпадает. По известному выражению М.М. Пришвина, культура — это связь людей, а цивилизация — связь вещей. 61 Иудаизм. Его возникновение и учение. Иудаизм — одна из старейших мировых религий, основанная на вере в одного Бога и заключающаяся в исполнении Божьих заповедей, изложенных в Торе. Основной священный текст иудаизма — Танах, который состоит из Торы (Закона), Пророков и Писаний.Иудаизм возник в древнем Израиле во II тысячелетии до нашей эры. Его основателями считаются пророки, которые проповедовали монотеизм и призывали к соблюдению Божьих заповедей. Иудаизм развивался в условиях нескольких разорений, изгнаний и порабощений, но при этом сохранял свою веру и идентичность.Основные учения иудаизма включают в себя веру в одного Бога, соблюдение заповедей Торы (Шаббат, обрезание, праздники и др.), подчинение судьбы мирового порядка воле Божьей и наставления по морали и этике. Основные духовные практики иудаизма включают молитву, чтение и изучение Торы, общение в общине и помощь ближнему.Иудаизм имеет множество направлений и течений (ортодоксальное, либеральное, реформистское и др.), которые отличаются в толковании и практике вероучения. Основные иудейские святилища — синагоги, обединяющие еврейскую общину в молитвах и обрядовых церемониях.Иудаизм считается одной из основ современной Западной цивилизации и является традиционной религией евреев, насчитывающих более 14 миллионов человек по всему миру. Всемирное еврейство в большей своей части расселено за пределами Израиля, но имеет сильную идентичность и культурное наследие, связанное с иудаизмом. 62. Добро и зло как категории этики. Добро и зло – это центральные категории этики, характеризующие моральное сознание. Именно через призму данных понятий можно оценить поступки любого человека. Добро является центральным понятием морали, которое может объединить всю совокупность положительных норм и требований нравственности. Добро выступает как идеал. Также добро может рассматриваться как нравственная цель и выступать в качестве основополагающих мотивов поступков. Также добро можно рассматривать в качестве добродетели. Многозначность определения добра вытекает из самой сути нравственности, которая, так или иначе, проникает во все сферы жизнедеятельности человека. В этике зло противопоставляются добру. Категория зла воспринимается как обобщенное представление о безнравственности, о том, что заслуживает осуждения или порицания. Примером могут служить отношения между людьми. Если человека не воспринимают как личность, а извлекают из общения личную выгоду, то это «зло» называют корыстью. Злом могут называть все антинравственные понятия, а именно обман, жестокость и подлость. По мнению Канта, зло является следствием неизбежности человеческого существования и следствием чувственной природы людей. Многие французские просветители трактовали зло как результат отсутствия у людей понимания подлинной природы вещей. Марксисты описывали зло, как антагонистическое общественное устройство. Зло может быть социальным и моральным. Моральное зло, по – мнению некоторых ученых, приравнивается к отрицательным поступкам людей. С точки зрения религиозной этики добро есть выражение воли и разума Бога. Многие учения выводят добро из природы человека и феномена общественной пользы. Определить добро однозначно весьма сложно, поэтому некоторые ученые отказываются от подобных попыток. Действовать согласно морали – значит выбирать между добром и злом. Сознательный выбор может быть осуществим человеком только в том случае, если он понимает, что такое добро и что такое зло. В то же время нельзя полностью утверждать, что добро есть нечто абсолютное, добро и зло, как этические категории взаимосвязаны между собой. 63. Древнеиндийские религии. Ведизм, брахманизм. Ведизм или ведийская религия (происходит от санскр. слова Veda, т.е. «знание») - одна из ранних форм индоарийской религии, предшествующая брахманизму, ставшая благодатной почвой для возникновения современного индуизма. А также под термином ведизм подразумевается общая система взглядов на мироустройство, нашедшая свое отражение в Ведах. Дату зарождения ведизма принято относить к середине II тыс. до н.э., то есть ко времени вторжения индоарийских племён, частично впитавших в себя автохтонные верования народов индийского субконтинента (дравидов). Характерной отличительной чертой ведийской религии является обожествление сил природы. Большая роль в ритуалах отводилось магическим обрядам, связанных с огненным жертвоприношением божествам, воплощавших в себе конкретные природные стихии – ветер, дождь, молнии, огонь т.д. Таким ритуалом была яджна, проводимая ведийскими жрецами, с целью получения конкретных результатов для себя и общества в целом. Одновременно ритуал символизировал сакральный акт творения вселенной, связывающий между собой мир людей и девов. Ведийский пантеон насчитывал большое количество всевозможных божеств, основными из которых можно выделить Индру, Сому, Агни, Яму, Варуну и Митру. В брахманизме ритуал из средства воздействия на богов и решения земных проблем превращается в самоцель – наивысший символ духовной власти, главный регулятор социальной и религиозной жизни. Утрачивая непосредственное влияние на судьбы людей, боги становятся придатком жертвоприношения, сводясь к именам, произносимым (вслух или про себя) при рецитации гимнов и выполнении ритуальных церемоний. Цель жертвоприношения достигается не с помощью богов, а благодаря самим ритуалам, которые, будучи правильно исполненными, действуют как неотвратимая космическая сила. Хотя любое жертвоприношение совершается в интересах заказчика ритуала (яджаманы), подлинными хозяевами этого действа являются жрецы-брахманы. Считается, что исполнение ритуала в соответствии с правилами, известными лишь им одним, даёт им власть над жертвоприношением и вместе с ним – над вселенским миропорядком. В ритуале нет ничего второстепенного, всё имеет важное символическое значение, даже процедурные детали: подготовка жертвы, способ её умерщвления и расчленения, счёт слогов в ритуальных заклинаниях, тон и громкость их исполнения, координация ритуальных действий с рецитацией текстов, правильно выбранное место и время жертвоприношения и т. п. Ведийские гимны и заклинания сохранились и дошли до нашего времени именно благодаря тому, что в период брахманизма они были систематизированы в соответствии с нуждами ритуала и включены в собрания, известные как Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. 64.Одухотворенность природы в индийской философии В индийской философии природа считается живым и одухотворенным существом, обладающим своей собственной духовной сущностью. Ведические тексты описывают природу как материальное проявление Бога, который пребывает во всех живых существах и наблюдается в ее разнообразии и красоте.Одухотворенность природы означает, что каждый элемент природы обладает своим собственным духовным смыслом и ценностью. В индийской традиции природа не рассматривается как просто материальное образование, но как живой организм, с которым человек должен поддерживать гармоничные отношения. Индийская философия утверждает, что человек должен уважать и беречь природу, так как она обеспечивает ему всё необходимое для выживания и благополучия. Отношение к природе считается священным и требует заботы и уважения, чтобы сохранить баланс и гармонию в мире. Таким образом, одухотворенность природы играет ключевую роль в индийской философии, подчеркивая ее связь с духовным миром и заботу о биоразнообразии и экосистемах как важное нравственное и духовное учение. 65.Боги в Ведах: Индра, Варуна, Вишну, Кришна Индру почитают за силу и за то, что он убивает символическое зло в образе демона Вритры, который препятствует человеческому процветанию и счастью. Индра уничтожает Вритру и приносит дождь и солнечный свет.[3][4] Образ дождя в данном случае может символизировать очищение человеческой природы, которое является необходимым условием для достижения Сварги, находящейся, согласно Ведам, по ту сторону вод[5]. В Ведах Индра выступает как творческая сила, разрушающая мрак и хаос; силой он управляет Землёй, Небом, Богами и всем сущим. Принцип, который представляет собой Индра, — это Ментальная Энергия, освобожденная от ограничений омрачённого сознания. Именно этот просветленный Разум творит совершенные формы мысли и действия, не искаженные ложностью чувств[6]. Индра разъединил Небо и Землю, которые пребывали до этого в неразделенном единстве, сотворил облик мира с его атмосферой, солнцем, горами, реками и прочим: Варуна — бог мировых вод, а также хранитель справедливости и судья. Наряду с Индрой являлся одним из главных богов ведического пантеона. Бог дождя, прокладывающий путь потокам, он наполнял море водой, следил за течением рек, пребывал в реках, в море; реки — его сестры (их семь). Он обладал чудесной колдовской силой (майя) и не столько посылал блага людям, сколько наблюдал за ними, защищая от злого начала, а также выступал против несправедливости, болезни, смерти, колдовства и даже даровал долгую жизнь. Варуна — воплощение мирового порядка. Вишну — в индуизме один из важнейших и наиболее почитаемых богов, хранитель мироздания; величественный и одновременно ужасный, но менее грозный, чем Шива. Вишнуиты, почитатели Вишну, считают его верховным богом — один из его эпитетов "высший бог". Бог дождя, прокладывающий путь потокам, он наполнял море водой, следил за течением рек, пребывал в реках, в море; реки — его сестры (их семь). Он обладал чудесной колдовской силой (майя) и не столько посылал блага людям, сколько наблюдал за ними, защищая от злого начала, а также выступал против несправедливости, болезни, смерти, колдовства и даже даровал долгую жизнь. Варуна — воплощение мирового порядка. как всепроникающая сущность; как сознающий прошлое, настоящее и будущее; творец и разрушитель мироздания; тот, кто поддерживает жизнь во Вселенной и управляет ей; тот, из кого исходят все материальные и духовные элементы. Кри́шна (санскр. �����, IAST: kṛṣṇa) — божество в индуизме, восьмая аватара Вишну в вишнуизме, одно из наиболее популярных индуистских божеств[3]. В кришнаизме почитается как верховное и изначальное проявление Бога, источник всех аватар. Согласно индуистским священным текстам, в конце IV тысячелетия до н. э. Кришна снизошёл на землю из духовного мира, родившись в городе Матхура[4][5]. Его миссией было восстановление религиозных принципов и явление Своих духовных игр[6]. 66.Философия истории и общества. Философия истории и общества - это раздел философии, который изучает процессы и закономерности развития истории и общества. Его основной задачей является поиск объяснения и понимания тех изменений, которые происходят в обществе и истории, а также выявление закономерностей и тенденций, лежащих в их основе. Философия истории и общества занимается анализом различных социокультурных явлений, таких как политика, экономика, культура, религия, мораль и этика. Она стремится понять, какие факторы и причины оказывают влияние на развитие общества и истории, и какие универсальные законы можно открыть в этих процессах. Философия истории и общества также занимается вопросами целей и смысла исторического и социального развития, рассматривая их с точки зрения философии и мировоззрения. Важным аспектом этого направления философии является понимание и интерпретация исторического прошлого, настоящего и будущего, а также их взаимосвязи. Таким образом, философия истории и общества играет важную роль в понимании и анализе социокультурных явлений, помогая нам лучше понять смысл и цели развития человеческого общества и истории. 67. Касты в учении брахманизма. Так как первые брахманы появились из уст верховного бога Брахмы, считалось, что только они могут знать его волю. Жрецы были служителями культа Брахмы и находились на особом привилегированном положении в Индии. Убийство брахмана считалось гораздо более страшным преступлением, чем убийство любого другого человека. В жизни брахманов выделялось три периода: обучение, создание семьи и отшельничество. С семи лет у детей брахмана наступал период обучения в доме наставника. Это был сложный и длительный период, так как жрецы должны были знать, как правильно обратиться к богам, чем их накормить, что принести в жертву. Когда мальчик достигал шестнадцатилетнего возраста, ему подбирали невесту. После того как у брахмана появлялась собственная семья, он мог брать учеников и приносить жертвы богам за себя и за других. Брахманов часто приглашали за плату в дом, хозяева которого хотели принести жертву богам. Жрецы разжигали огонь и славили богов хвалебными песнями, так как считалось, что если боги останутся довольны, то даруют хозяевам дома хороший урожай и удачу в делах Состарившись, брахман становился отшельником. Он уходил жить в одиночестве, отказываясь от прежней жизни и общения с родными. Таким образом брахман пытался достичь душевного успокоения. 68.Понятия прекрасного и безобразного в эстетике. В эстетике прекрасное и безобразное являются двумя противоположными понятиями, которые помогают определить эстетическую ценность объекта или явления. Прекрасное обычно ассоциируется с гармонией, симметрией, порядком, совершенством и красотой. Оно вызывает у человека положительные эмоции, радость, восхищение и благоговение. Прекрасное может быть воплощено в различных формах и проявлениях, будь то в искусстве, природе, музыке, литературе или в повседневной жизни. Безобразное, напротив, чаще всего ассоциируется с дисгармонией, асимметрией, хаосом, недостатками и отсутствием красоты. Оно вызывает у человека негативные эмоции, отвращение, отторжение и даже страх. Безобразное может быть представлено в различных формах, например, в гротеске, уродстве, ужасающих сценах, жестокости и деструкции. Оба понятия, прекрасного и безобразного, являются важными в эстетике, поскольку помогают человеку оценивать и понимать разнообразие культурных выражений и явлений в мире. Они помогают определять критерии ценности и качества произведений искусства, а также формируют осознанное восприятие окружающего мира. 69. Трагическое и комическое в искусстве. Трагедия - суровое слово, полное безнадежности. Оно несет в себе холодный отблеск смерти, от него веет ледяным дыханием. Но подобно тому как свет и тени заката делают предметы для зрения объемными, сознание смерти заставляет человека острее переживать всю прелесть и горечь, всю радость и сложность бытия. И когда смерть рядом, то в этой «пограничной» ситуации ярче видны все краски мира, его эстетическое богатство, его чувственная прелесть, величие привычного, отчетливей проступают истина и фальшь, добро и зло, сам смысл человеческого существования. Трагедия всегда оптимистическая трагедия, в ней даже смерть служит жизни. Итак, трагическое раскрывает: гибель или тяжкие страдания личности; невосполнимость для людей ее утраты; бессмертные общественно ценные начала, заложенные в неповторимой индивидуальности, и ее продолжение в жизни человечества; высшие проблемы бытия, общественный смысл жизни человека; активность трагического характера по отношению к обстоятельствам; философски осмысленное состояние мира; исторически, временно неразрешимые противоречия; трагическое, воплощенное в искусстве, оказывает очищающее воздействие на людей. Сущность комического - в противоречии. Комизм - результат контраста, разлада, противостояния: безобразного - прекрасному (Аристотель), ничтожного - возвышенному (И. Кант), нелепого рассудительному (Жан Поль, А. Шопенгауэр), бесконечной предопределенности - бесконечному произволу (Ф. Шеллинг), автоматического - живому (А. Бергсон), ложного, мнимо основательного - значительному, прочному и истинному (Гегель), внутренней пустоты - внешности, притязающей на значительность (Н. Г. Чернышевский), нижесреднего - вышесреднему (Н. Гартман) Смех - чрезвычайно доходчивая и заразительная форма эмоциональной критики, предполагающая сознательно - активное восприятие со стороны аудитори 70. Понятие прекрасного и безобразного в эстетике. 71.Мировоззренческая функция философии - создание информационных моделей объяснения сущности бытия и смысла жизни человека по определённым критериям для использования в общественной и индивидуальной деятельности с целями достижения успешных вещественных результатов. Мировоззренческая — формирует обобщенный образ мира в целом, выясняет место в нем человека, его цели, идеалы и смыслы, перспективы развития; Мировоззренческая функция философии заключается в том, что философия помогает нам понять и оценить мир вокруг нас, просветить мироощущение, рассмотреть возможные пути познания и понимания космоса и личности, определить ценности и смысл жизни. Философия помогает нам находить ответы на вопросы о смысле бытия, о природе человека, о социальном строительстве, о ценностях и идеалах. Философия является важным инструментом для развития глубокого, комплексного и нравственного видения мира. 72. Ахурамазда и Ахриман главные боги зороастризма. АХУРАМА́ЗДА (Ахура-Мазда, Ормазд), верховный бог зороастрийского (авестийского) пантеона. Имя означает «Владыка мудрости» («ахура» – общий термин для обозначения божеств. По учению Зороастра, А. –единственный всемогущий и всезнающий бог добра, олицетворяющий свет, жизнь и правду. Он существовал вечно и был творцом мира и шести великих благих божеств, которые являлись различными его эманациями. Но наряду с ним изначально существовал и Ангхроманью (Ангхро Манью, Ариман) – злой дух, который олицетворял мрак и смерть и вместе с дэвами творил зло. Они непрерывно борются между собой, и в этой борьбе А. опирается на своих помощников, которые олицетворяют добромыслие, правду и бессмертие (триада зороастрийской этики). Человек создан им, но свободен в выборе между добром и злом. Зороастр призывал людей бороться против духов зла своими мыслями, словами и делами. Культ А. получил широкое распространение у мн. иран. народов и особенно при дворе ахеменидских, парфянских и сасанидских царей. Напр., Дарий I в своих надписях постоянно упоминает его как творца земли, неба, людей и счастья для них, а также приписывает все свои завоевания и достижения неизменной и щедрой помощи этого бога. 73. Эстетическое сознание как категория и формы её проявления 74. Мифы и легенды в античной философии. 75. Бытие как философская категория. 76. Категории «эстетическое», «прекрасное», «возвышенное», их антиподы «безобразное», «низменное» 77. Сущность категорий трагическое, героическое и комическое. 78. Буддизм. Личность основоположника буддизма. Четыре истины буддизма. 79. Мифологическая форма сознания. 80. Отличие классических представлений о пространстве и времени от релятивистских. 81. Исторический метод в философии. 82. Философия истории Гегеля. 83. Религиозный характер средневековой западной философии. 84. Философия милетской школы. 85. Взаимоотношение философии и других наук. 85)Основные особенности процесса развития. Некоторые процессы развития, такие как рост в течение пренатального или в начале пубертатного периода или поседение волос, Являются главным образом биологическими. Данные подтверждают, что раннее речевое развитие также в первую очередь детерминировано биологически, что отмечается в этой главе далее. Многие другие аспекты развития, такие как научение устному счету, пользование Интернетом или выработка пристрастия к вкусу суши, могут зависеть главным образом от личного опыта. Присвоение особенностей речевых паттернов, словаря, «акцента» и интонаций людей, вместе с которыми Вы выросли или изучали второй язык, является дополнительным примером развития, происходящего большей частью под влиянием опыта. Однако большая часть развития, происходящего в течение жизненного пути человека, является результатом успешных взаимодействий между биологией и опытом. Развитие в целом нельзя определить как детерминированное чисто биологическими факторами или только влиянием опыта; скорее оно представляет собой продолжительную динамическую игру этих двух основных причин. Предположим, что вы родились с некоторым интеллектуальным потенциалом, основанным на специфике природы вашей центральной нервной системы. Таким образом, биологически задаётся континуум, в рамках которого ваш интеллект может время от времени снижаться. Но то, насколько вы интеллектуальны сегодня, также определяется вашим питанием в детстве, вашим опытом жизни дома и пребывания в школе и многими другими еще более, на первый взгляд, второстепенными факторами. В качестве другого примера давайте предположим, что вы родились с некоторой определенной личностной направленностью, такой как застенчивость или коммуникабельность. Тем не менее ваша личность в своем формировании претерпела влияние взаимодействий, в которые вы вступали с другими людьми в течение жизни, осознания чувства собственного я, приобретенного вами в младенчестве, социокультурного окружения, в котором вы росли, и еще множества других факторов. Остались в прошлом те времена, когда теоретики концентрировались на отдельных компонентах развития, вплоть до полного исключения всех остальных, как отмечалось ранее. Подобным образом специалисты в области развития больше не спорят о том, являются ли некие аспекты когнитивной или личностной сферы функцией исключительно биологических задатков или исключительно функцией жизненного опыта. Речевая функция появляется и совершенствуется, очевидно, посредством развития врожденных способностей под влиянием получаемого субъектом опыта. Все дети, родившиеся здоровыми, заранее «снабжены» способностью к освоению языка. Они самопроизвольно проходят через некую последовательность действий, включающую прислушивание к звукам речи, произношение простых речевых звуков и постепенное декодирование слов и предложений, которые они слышат из уст окружающих их людей. Тем не менее очевидно, что для того, чтобы они могли произносить настоящие слова и предложения, понятные для окружающих, они должны слышать вокруг себя речь на определенном языке. Кроме того, младенцы спонтанно проявляют такие эмоции, как гнев или дистресс, но со временем им предстоит усвоить, как им следует справляться со своими эмоциями в условиях их конкретной культуры. Это наблюдение Дональда Хебба. стоит оценить особо, так как оно было сделано более чем треть века назад. 86) Взаимоотношение философии и мифологии. Связь философии и мифологии мы можем видеть в ранних мифах о сотворении человека, земли, об исчезнувших цивилизациях. Например, в философских произведениях античного философа Платона под названием «Критий» и «Федр» мы находим упоминание о большом острове, находившемся по ту сторону Геракловых столбов. Этот остров был огромных размеров и правили им 12 царей, они создали идеальное государство, в котором не было материального неравенства, хотя сохранялось духовное неравенство и ли иерархия. Здесь не было частной собственности ни на орудия труда, ни на землю, ни на людей. Материально все были равны, но каждый член этого общества отличался какими – то своими талантами, способностями. На этом острове была кастовая система организации труда, которая чем – то напоминала социальный строй древней Индии. Платон называет эту общественную организацию коммуной, а данную цивилизацию антлантической. Так возник древний миф об Атлантиде, бывшей самой ранней коммунистической организацией общества. В более поздние периоды истории различные философы также будут сочинять различные мифы, например, Томас Мор создаст миф об утопии, Томазо Компанелла миф об обществе соляриев или городе Солнца. Несомненно то, что все они будут указывать на то, что это были общества использовавшие солнечную энергию, умевшие приводить с её помощью в движении различные механизмы и машины. Индийский философ Шри Ауробиндо Гхош считал, что в древности существовали более высокоразвитые, чем наша цивилизации и все они погибли в силу каких – то причин. Ими могли быть природные катаклизмы или технические катастрофы, после гибели этих цивилизаций не сохранилось никаких материальных фактов, доказывавших их существование кроме многочисленных мифов и легенд. Так, некоторые авторы, например, индийский историк Тиллак и немецкий философ Иосиф Шеллинг считали, что цивилизация Атлантиды не погибла бесследно, но её наиболее продвинутые представители перекочевали на север , который до великого оледенения имел мягкий, тропический климат и создали там государство, получившее название Гиперборея. Но впоследствии это государство также погибло из – за великого оледенения и его обитатели были вынуждены тремя великими потоками перекочевать в Европу и в Азию. В Европе они создали государство алеманов или Алеманию, что соответствует современной Германии, в Азии они создали древнее персидское государство - Ариан Ваэджа, это современный Иран, а третья волна переселенцев преодолев горный перевал Гиндукуш, вторглась на территорию субконтинента Индии. В то время там существовали государства дравидов и харапов, гиперборейцы завоевали их и создали свои арийские государства, которыми стали руководить их религиозные вожди - брахманы и кшатрии, более низкие сословия они называли вайшья и шудра. Так появился кастовый, сословный строй в Индиии были созданы священные книги индуизма – Веды. Арийские воины, распевавшие гимны Ригведы – это первая из четырёх книг Веды, обладали высоким боевым духом и они всегда побеждали в битвах. Наследием этой древней гиперборейской цивилизации стали священные книги – Веды, а также Патанджали – сутры, являющиеся основными книгами индийского учения - йоги. Все эти книги содержат в себе скрытые тайные знания, с помощью которых можно было развивать в себе скрытые, психические и физические возможности и достигать уровня сверхчеловека. Важно отметить тот факт, что древняя мифология и религия были также и философией, так как они имели представление об устройстве мира и месте человека в этом мире. 87)Учение Юнга о коллективном бессознательном Юнг считал, что структура личности состоит из трех частей : Коллективное бессознательное, индивидуальное бессознательное, сознание Если индивидуальное бессознательное и сознание представляют собой чисто личностные прижизненные приобретения, то коллективное бессознательное - своего рода «память поколении», то психологическое наследство, с которым ребенок появляется на свет. Юнг писал, что «содержание коллективного бессознательного лишь в минимальной степени формируется личностью и в своей сущности вообще не является индивидуальным приобретением. Это бессознательное - как воздух, которым дышат все и который не принадлежит никому». Содержание коллективного бессознательного состоит из архетипов - форм, организующих и канализирующих психологический опыт индивида. Юнг часто называл архетипы первичными образами, так как они связаны с мифическими и сказочными темами. Он также считал, что архетипы организовывают не только индивидуальную, но и коллективную фантазию (например, лежат в основе мифологии народа, его религии, определяя психологию народа, его самосознание). Через актуализацию определенных архетипов культура оказывает влияние и ha становление индивидуальной психики человека. Основные архетипы индивидуальной психики : Эго, персона, тень , анима (анимус), самость Персона (личность) - самый верхний слой личностного сознательного; эго - его более глубокий слой.Ниже идет бессознательное, сначала индивидуальное , потом коллективное. Самый верхний слой бессознательного - двойник я, его тень; следующий слой - душа (анима и анимус); Самый нижний слой - объективное я (самость). Персона (от латинского слова "persona", обозначающего "маска") - это наше публичное лицо, то есть то, как мы проявляем себя в отношениях с другими людьми. Персона обозначает множество ролей, которые мы проигрываем в соответствии с социальными требованиями. В понимании юнга, персона служит цели производить впечатление на других или утаивать от других свою истинную сущность. Персона как архетип необходима нам, чтобы ладить с другими людьми в повседневной жизни. Однако юнг предупреждал о том, что если этот архетип приобретает большое значение, то человек может стать не глубоким, поверхностным, сведенным до одной только роли и отчужденным от истинного эмоционального опыта. Эго - центр сознания и поэтому играет основную роль в нашей сознательной жизни. Эго создает ощущение осознанности и последовательности наших мыслей и действий. В то же время Эго, находясь на грани с бессознательным, ответственно за связь (слияние) сознательного и бессознательного. При нарушении гармоничности этой связи возникает невроз. Тень - в противоположность той роли, которую играет в нашем приспособлении к окружающему миру персона, архетип тень представляет подавленную темную, дурную и животную сторону личности. Тень содержит наши социально неприемлемые сексуальные и агрессивные импульсы, аморальные мысли и страсти. Но у тени имеются и положительные стороны. Юнг рассматривал тень как источник жизненной силы, спонтанности и творческого начала в жизни индивидуума. Согласно Юнгу, функция этого состоит в том, чтобы направлять в нужное русло энергию тени, обуздывать пагубную сторону нашей натуры до такой степени, чтобы мы могли жить в гармонии с другими, но в тоже время открыто выражать свои импульсы и наслаждаться здоровой и творческой жизнью. Анима и анимус - это представления о себе как о мужчине или женщине, вытесненные в бессознательное как нежелательные для данного индивидуума. Анима (у мужчин) имеет обычно феминистическое, а анимус (у женщин) - маскулинистическое содержание. По Юнгу, каждый мужчина в глубине своей души, в своем бессознательном - женщина, а каждая женщина мужчина. Самость - архетип целостности личности. «Самость, - пишет Юнг, - означает всю личность. Вся личность человека не поддается описанию, потому что его бессознательное не может быть описано». По Юнгу, «сознательное и бессознательное не обязательно противостоят друг другу, они дополняют друг друга до целостности, которая и есть самость». Самость объединяет сознательное и бессознательное, она является центром целостности Я, как Эго - центром сознания. 88)Сознание как философская категория И Платон, и Аристотель считали, что мир создан творцом –демиургом, который в дальнейшем не вмешивается в ход событий на земле, которые развиваются по своим собственным законам. Бог или творец – демиург привёл в движение все природные процессы, но дальше он только наблюдает за ходом событий, не вмешиваясь в них. Оба великих философа считали, что сознание есть способность души, проявляющаяся в трёх формах: в форме растительной, животной и разумной . По мнению обоих философов способность мыслить не является свойством материи, так как она косная, тёмная и обладает преходящим характером, то есть она разрушается и исчезает. В то время как душа, приходящая на землю из мира идей, является вечной, светоносной, ни подвергается разрушению и исчезновению. Таким образом, сознание есть свойство души или оно есть сама душа. Аристотель считал, что с помощью логического мышления душа может познавать окружающий её материальный мир. Для этого используются знания, накопленные в процессе образования. Эти знания строятся на фундаменте логических законов и категорий, являющихся абстрактной формой знания. С помощью логических законов и категорий сознание может правильно отражать окружающий нас объективный мир. Однако Аристотель не учитывал, что логические формы мысли, категории не передают изменение и развитие окружающего нас мира. Они фиксируют лишь отдельные стороны явлений и предметов, отрывая их от вечно меняющейся природы. Категории и законы логики пытаются втиснуть вечно живой, меняющийся мир в прокрустово ложе шаблонов и форм логического мышления. Поэтому приобретённое логическое знание может правильно отражать и познавать лишь очень небольшой диапазон жизни или можно сказать, что оно познаёт только внешние формы объектов, которая необходима в нашей практической жизни или как это назовёт впоследствии И. Кант логика и наука познаёт вещь для нас, но ни в коем случае «вещь в себе». Таким образом, в объективном идеализме познание мира возможно, однако оно не может познать абсолютную истину, наше познание носит относительный, ограниченный характер. С точки зрения материалистической философии сознание есть свойство высокоорганизованной материи – мозга отражать окружающую нас реальность, то есть здесь мы видим принцип отражения, который является главным в теории познания материализма. Прежнее утверждение древних философов о том, что сознание есть душа, а разум есть высшая форма души, теперь отрицается материалистами. Они отождествляют разум, интеллект сознанием, которое не является, по их мнению, душой. Понятие души и все представления о ней исчезают из арсенала материалистической философии и тем более науки, так как существование души не возможно доказать с помощью опыта, а логические доказательства существования души легко опровергнуть с помощью той же логики, которая раньше служила орудием для доказательства существования души. Критерием истинности научных знаний материалисты считали экспериментальную науку, метода индукции в ней. Однако выше мы уже показывали, что опыт также должен быть связан с материальными потребностями субъекта.Если в обществе не возникают материальные потребности, то они не вызовут к жизни экспериментальное подтверждение той или иной научной теории. Кроме того свойством отражения обладают не только живые существа, у которых имеется мозг и высшая нервная деятельность. Воздействие того или иного материального объекта на себя могут камни, другие материальные объекты, которые современная наука рассматривает как неживые. Если ударить по камню молотком, то на нём сохраняются следыэтого удара, то есть здесь действует принцип отражения. Однако здесь речь идёт не о сознании как свойстве мозга, но просто о взаимодействии одного материального объекта с другим. В теории познания материализма познание – это всегда взаимодействие объекта и субъекта. В результате их взаимодействий меняется сознание субъекта. Однако материализм отделяет субъект познания от объекта и рассматривает познание под углом зрения сознания субъекта, который всегда отделён от объекта познания, так понятое познание утрачивает идею единства объекта и субъекта. Выдающийся индийский философ Шри Ауробиндо Гхош в начале ХХ века в ряде своих произведений делает вывод о том, что сознание человека это есть его душа. Она может переходить от одного уровня познания к более высокому уровню, в частности, от обыденного рационального сознания к более высокому философскому сознанию, а от него к сознанию, которое он назвал озарённым разумом, эту форму сознания выше мы назвали образным, спонтанным мышлением. Существует ещё более высокий уровень сознания – интуитивное, оно связано с озарением, то есть со способностью человека погружаться в безмолвие разума и в этой тишине мыслей видеть вспышки света, которые рождают новые мысли. Ещё более высоким уровнем сознания он считал сверхразумное сознание святых и пророков, он назвал этот уровень сознания космическим разумом или глобальным сознанием. Сознание святых и пророков обладает способностью соединяться с мировым духом и черпать с его помощью информацию, которая существует в мировом космическом сознании. При наличии такого сознания меняется само качество знания, оно перестаёт быть отражением объективной реальности, но превращается в реальную силу, то есть знание, мысль человека материализуется. Но такое сознание возможно лишь тогда, когда образуется связь между сознанием человека и бога. Таким образом, в философии Ауробиндо Гхоша сознание совершенного человека есть сознание святого или пророка, который настолько очистил себя от негативных мыслей, что он теперь может материализовать свои мысли. 89)Возникновение философии на древнем Востоке. Философией Древнего Востока представляет собой комплекс религиознофилософских систем Вавилона, Индии, Египта и Китая. Именно здесь зародились первые мировоззренческие идеи, в которых самым тесным образом переплелись религия, научные знания и мифология. Наиболее влиятельные и популярные философские течения были в Индии и Китае. Самые первые философские течения зародились в Египте, Месопотамии, Вавилоне, Ассирии. В этих древних государствах на рубеже IV-III тыс. до н.э. уже возникла полноценная письменность, которая способствовало появлению у людей зачатков метафизической мысли. Однако говорить о появлении упорядоченных философских систем было еще рано. В I тыс. до н. э. в Китае и Индии стала формироваться собственная самобытная философия, которой было суждено войти в историю как философия Древнего Востока. Ее становлению способствовал особый уклад жизни, климат, социальные, экономические, духовные условия, которые были присущи этим древним государствам. К характерным чертам древневосточной философии относят: • Обращение к внутреннему миру человека. • Оперирование образами и эмоциями, нежели логикой. • Широкое объяснение понятия разума. • Тесная взаимосвязь с религией. Индийская философия вобрала в себя все воззрения древних философов, как атеистического, так и религиозного склада мышления. К ее особенностям относят: • Деление общества на варны – социальные сословия, принадлежность к которым давалась человеку при рождении. Все население Индии было разделено на 4 варны: брахманы – жрецы (высшее сословие), кшатрии – воины и правители, вайшьи – ремесленники и шудры – слуги (самое низшее сословие). • Самая тесная связь с религией, в которой присутствовало огромное количество богов – более трех тысяч на все случаи жизни. • Полная уверенность в том, что космос представляет собой живую субстанцию. Древний Китай характеризовался деспотическимонархическим типом правления государства. В основе социального строя была семья, центральное место в которой занимал глава семейства. Государственный строй представлял собой аналогию подобного семейно-кланового подчинения. Беспрекословное послушание, консерватизм, обязательность ритуалов и преклонение перед традициями – все это легло в основу философии Древнего Китая. Среди имен древнекитайских философов наиболее ярко выделяются два: Конфуций и Лао-Цзы. В центре конфуцианской философской системы находился человек, коллектив, все общество в целом. Благо народа возможно лишь в том случае, когда каждый отдельный человек будет стремиться к внутренней добродетели, морали и самосовершенствованию. Мудрый правитель должен служить примером для своих подчиненных, отвергнув политику подавления и угнетения. В философском течении под названием даосизм, адептом которого выступил философ Лао-Цзы, центральное место занимает Дао – универсальный закон мироздания, всего сущего в мире. Гармония в природе, согласно даосизму, возможна только в единстве двух противоположностей – Инь (женское начало) и Ян (мужское начало). Несмотря на различия в трактатах китайских и индийских мыслителей, продиктованных принципиально разным государственным строем, можно выделить общие особенности философии Древнего Востока. Она носит консервативный, патриархальный характер, и самым тесным образом связана с религией. В период средневековья успешно развивалась восточная философия, коренным образом отличавшаяся от западной философии. Для восточной философии характерна её связь с религией, сочетавшийся с развитием научных знаний. Все выдающиеся восточные философы того времени были также учёными – энциклопедистами, создавшими ряд новых научных дисциплин, например, Абу Наср Фараби, Абу Али ибн Сина, Абу Рейхан Беруни. Для их философии был характерен синтез рационального и иррационального подходов к проблеме мира и человека. Так, они все считали, что природа одухотворена, в ней присутствует бог, он не отделён от своего творения. Ещё дальше пошли представители религиозного направления, называвшегося суфизмом. Так суфии синтезировали философию, религию и психологию. Они были восточными мистиками, верившими в присутствие бога в каждом человеке, а именно в той части его души, которую называли «калб». Этот термин соответствует представлению о «духовном сердце» в христианской философии, в частности во взглядах христианского философа – мистика Аврелия Августина. Он также считал, что бог существует в душе человека. 90)Суфизм как религиозно – мистическое учение ислама. Суфизм — одно из значительнейших явлений в истории духовной жизни народов Востока. Для него были характерны призыв к аскетизму, проповедь отказа от богатства и мирских благ. Первые мухаддисы (передатчики образа жизни и деяний пророка Мухаммеда) пользовались большим авторитетом. Они были и факихами (знатоками права), они же обычно знали и все толкования Корана и, таким образом, объединяли в себе всю сумму богословских и юридических знаний эпохи. Но когда действия Омейядов вызвали недовольство масс, выразившееся в ряде восстаний, и стало ясно, что мухаддисы открыто переходят на сторону властей, из среды недовольных выдвигаются мухаддисы иного типа. Новые мухаддисы выдвигают следующее положение: доверие к мухаддису возможно лишь в том случае, если он не только передает хадисы, но и соблюдает их. И жизнь эта должна быть жизнью аскета, полной постоянного трепета перед Богом и неприемлемости всего, что может считаться запретным. В среде мухаддисов этого типа и начинает развиваться аскетическое течение, которое можно рассматривать как первый зародыш суфизма1 . Термин “суфи” в это время еще не существует. Обычное обозначение людей этого толка — захид (отшельник) или абид (служитель божий). В настоящее время дать адекватное определение суфизма как системы невозможно, поскольку в науке еще не сложилось единого суждения относительно этого чрезвычайного сложного, многопланового и мозаичного религиозного мировоззрения, охваившего в Испанию, Сицилию и на Балканы. Ранний этап развития суфизма приходится на VIII-X вв., в это время он, отделившись от аскетизма, сложился в самосостоятельное религиознофилососфско-нравственное учение. Но ни тогда, ни на дальнейших этапах своего развития (X-конец XII., XIII-XV; XVI-XVII вв.) суфизм не стал стройной, четко сформированной и строго определенной системой взглядов. Особенно отчетливо это прявилось в период расцвета суфизма после X века, когда он выбрал в себя и адаптировал идеи античной мистико-идеалистической философии и христианской теории, соединив их с местными культовыми традициями и народными верованиями, и создал институт братств (тарика) – организационную форму движения. Итак, суфизм – это особое мистическое, религиозно-философское мировозрение в рамках ислама, представители которого считают возможным через посредство личного психологического опыта непосредственное духовное общение (созерцание или соединение) человека с божеством оно достигается путем экстаза или внутреннего озарения, ниспосланных человеку, идущему по «пути» к богу с любовью к нему в сердце. Подобные течения в эпоху средневековья не были редкостью, и мистика заняла немалое место во всех крупнвх религиозных системах (буддизм, индуизм, иудаизм, христианство), созданных человечеством. Цель, которую ставили перед собой и к которой шли всю жизнь мусульманские мистики, суфии, - это духовное, интуитивное, непосредственное познание божества. Этому религиозному идеалу были подчинены все их помысли. В основе их концепций мистического «пути» была заложена идея нравственного очищения («духовный джихад» - муджахада) и совершенствования человека. Эта идея вылилась в разработанную теорию устойчивых этико-моральных (макамат) и кратковременных, возникающих спонтанно, как мгновенная вспышка света, психических (хал) состояний. Важную роль в разработке теоретической базы суфизма сыграл ал-Мухасиби (ум. 857). Написанная им книга “Соблюдение прав Аллаха” излагает основы метода “самонаблюдения” (мухасаба, откуда и прозвание автора). Мухасиби ставит задачу проследить соотношение между внешними действиями человека и его намерениями. Анализ сокровенных помыслов и движений души приводит его к установлению понятия хал - экстатического состояния, которое не может быть достигнуто волей самого человека, а ниспосылается ему как божественная милость. Хал — состояние кратковременное, даже вневременное, ибо это мгновенное, внезапное озарение, окрашенное тонами того или иного настроения. Для единения с богом не имели значения различия в религиозных формах, выполнение всех религиозных обрядов и предписаний. Суфии-пантеисты отрицали буквальное толкование Корана, считая, что знания помогают лучше познать бога. Это вызвало определенную реакцию со стороны ортодоксального ислама. Суфизм был объявлен еретическим учением, и приверженцы его стали подвергаться гонениям. Одним из первых суфиев, выступавших с пантеистических позиций был алБистами. А суфий Хусейн ибн Мансур Халладж выдвинул тезис “Ан ал-хак” (“Я — истина”, “Я — бог”), доказывая, что он “слился” с богом. Подобное утверждение являлось вызовом ортодоксальному исламу и снимало всю “священность” пророка и Корана. В 922 году Халладжа четвертовали и сожгли в Багдаде как еретика. 91) 4 ступени развития религиозного сознания в суфизме . Путь любого суфия делится на 4 ступени: шариат – исполнение законов Ислама, тарикат – послушничество, марифат – познание Бога, хакикат – полное постижение истины. Людей, которые желают вступить на путь суфизма, называют мюридами (что значит «жаждущий»), а также саликами, ахлидилами, мутассавифами. Они должны пройти свой путь под руководством духовного наставника, учителя, которых называют Шейхами, Муршидами, Пирами, Эшонами, Ходжами, Мавлонами и Махдумами, которые в свою очередь получили разрешение от своего духовного наставника. Таким образом, в суфизме существует своеобразная система преемственности, важным элементом которой являются суфийские шейхи. Суфийские шейхи – это наставники, чей род восходит к самым истокам Ислама. На протяжении своего существования, суфизм претерпел несколько этапов своего развития и трансформаций, определенных изменениями социальноэкономической и политической ситуации, идейных тенденций, догматики и философии суфизма, географией его распространения. Условно выделяется несколько этапов развития суфизма –VIII–Х в.в.; ХI - конец ХII вв.; ХIII –ХV вв.; ХVI – ХVII вв. Ранние формы суфизма (ярко выраженная мистика и аскетизм, безбрачие, уход от мира) вызывали негативное к нему отношение ортодоксального ислама. Суфизм на первом этапе объявлялся ересью, был противен суннитскому духовенству вплоть до ХI в. Постепенно, примерно с ХI в., суфизм трансформируется в более приемлемую, терпимую для широкого круга населения форму, так называемый « умеренный суфизм», происходит постепенное примирение суфизма и суннитского богословия. Суфизм с этого времени широко распространяется, в его братства вступает не только бедный люд, но и богатые феодалы. Быть суфием стало почетным, признаком хорошего тона. Первоначально (VIII–IХ вв.) суфии не имели разработанной системы взглядов, проповедовали аскетизм, отказ от мирских желаний. Утверждали, что исступленное, многократно повторяемое культовое действо поможет человеку обрести некую высшую благодать. Мистицизм стал быстро распространяться по всему арабо-мусульманскому миру. Складывается идейно-теоретическая концепция, включившая заимствования из неоплатонизма, буддизма и других древних религий Востока, учений различных христианских сект. Главным смыслом жизни суфизм объявляет приближение к Богу, познание Бога и даже слияние с ним. Разработана система тарика (с араб. – «дорога») – пути, ведущего к этой цели. Считается, что в состоянии мистического экстаза дух суфия отождествляется с Богом посредством растворения человеческого «я» в Абсолюте («бабочка летит в огонь и, погибая, сама превращается в огонь»). С ХI– ХII вв. известны суфийские братства и ордены (тарикаты), некоторые из них сохранились до настоящего времени. Со времени своего возникновения до наших дней ислам претерпел определенную эволюцию. Он приспосабливался к условиям жизни тех или иных народов, к уровню развития их духовной культуры. В современном исламе выделяются два основных направления в отношении соблюдения первоначальных канонов религии – традиционалистское (ортодоксальное) и модернистское. Модернизм в исламе направлен на отказ от явно изживших себя норм морали, от конфронтации науки и религии, характеризуется стремлением прийти в соответствие с требованиями современности. Ортодоксальное духовенство не приемлет нововведений, отстаивает неприкосновенность обрядов и догм в их первозданном виде, не признает нововведений, осуждает приспособление к «духу времени». Крайние ортодоксы проповедуют «первоначальную чистоту» ислама, непримиримо относятся к инаковерующим и инакомыслящим, стремятся к теократии. В последние десятилетия ортодоксальное направление наиболее ярко проявило себя в активизации в ряде стран Востока (Алжире, Афганистане, Иране, др.) исламского фундаментализма. Фундаментализм, или возрожденчество, видит свою цель в восстановлении институтов и норм раннего ислама. Его идейные истоки усматривают в ваххабизме, основателем которого является Мухаммед Ибн аль-Ваххаб (1703–1787). В основе его религиозной доктрины – идея возврата к «истинной вере», очищение ислама от несвойственных Корану наслоений. Ваххабиты непримиримо относятся к проявлениям идолопоклонства, культу святых. Нарушением единобожия считается упоминание имени пророка во время молитвы, поклонение ему, строительство мечетей в местах, связанных с его жизнью и т.п. Наибольшее распространение ваххабизм получил в Саудовской Аравии. В некоторых странах Востока продолжает существовать концепция «исламского социализма», идеализирующая ранний ислам и Мухаммеда, во времена которого якобы существовала социальная справедливость. Эта идея получила распространение в арабских странах в начале XX в., усилилась после Октябрьской революции. В колониальный период активизировалась «антиимпериалистическая» интерпретация ряда исламских предписаний (о джихаде, о таухиде с его призывом подчиняться одному лишь Аллаху и т.п.). Позиции «исламского социализма» наиболее прочны в Ливии (Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии), лидер которой Муаммар Каддафи провозгласил ислам основой мирового научного и социального прогресса. Идеологические концепции «исламского государства» в годы обретения странами Азии и Африки независимости и становления суверенной государственности получили новый импульс в связи с проблемой выбора пути развития. В последнее время лозунги ислама часто используются различными политическими силами для популяризации своих идей и реализации властных амбиций. С некоторыми мусульманскими странами нередко, но далеко не всегда обоснованно связывают феномен «исламского экстремизма». Непримиримость ряда религиознополитических лидеров исламского региона связана с напряженными отношениями арабского мира с Израилем, вызвана их стремлением противодействовать «американскому гегемонизму» и т.п. 92)Прекрасное и безобразное как основные категории эстетики. Эстетика – наука об исторически обусловленной сущности общечеловеческих ценностей, их порождении, восприятии, оценке и освоении. Это философская наука о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве, где оформляются, закрепляются и достигают высшего совершенства результаты освоения мира по законам красоты. Природа эстетического и его многообразие в действительности и в искусстве, принципы эстетического отношения человека к миру, сущность и закономерности искусства - таковы основные вопросы этой науки. Она выражает систему эстетических взглядов общества, которые накладывают свою печать на весь облик материальной и духовной деятельности людей. Прекрасное - это явления «одухотворенные», очеловеченные человеческой деятельностью, ставшие сферой свободы, то есть оказавшиеся в сфере освоенного человеком мира. С помощью этой категории обозначается особый духовно-материальный опыт человека , который сводится к специфической системе неутилитарных взаимоотношений субъекта и объекта, в результате чего субъект получает духовное наслаждение (эстетическое удовольствие, духовную радость, достигает катарсиса, блаженного состояния и т.п.). Сам опыт имеет или чисто духовный характер - неутилитарное созерцание объекта, имеющего свое бытие, как правило, вне субъекта созерцания, но в некоторых созерцательномедитативных практиках (обычно относящихся к религиозному опыту) — и внутри субъекта («интериорная эстетика» монахов); или — духовно- материальный. В этом случае речь идет о многообразных практиках неутилитарного выражения - в первую очередь о всей сфере искусства, одной из главных причин исторического возникновения которого и явилась необходимость материальной актуализации (реализации, фиксации, закрепления, визуализации, процессуальной презентации и т.п.) эстетического опыта; но также и о неутилитарных компонентах или, точнее, о неутилитарной ауре, присущей любой творческой деятельности человека во всех сферах жизни. Прекрасное есть образец чувственно созерцаемой формы, идеал, в соответствии с которым рассматривают другие эстетические феномены. Прекрасное всегда исторически-конкретно. Разные исторические периоды знают разные идеалы красоты. Прекрасное всегда национально окрашено. У разных народов, пусть и живущих в одну эпоху, представления, о прекрасном различны, а то и противоположны. Многие ученые связывают это с закреплением в сознании того или иного народа как «прекрасных» определенных полезных признаков. Чернышевский в своей эстетической диссертации говорит о противоположности представлений о красоте у разных сословий, в частности дворянского и крестьянского. Прекрасное объективно и зависит не от восприятия индивида, а от реальной общезначимой ценности предмета. Прекрасное общественно - это эстетическое свойство, обусловленное деятельностью людей, которая вовлекает окружающий мир в сферу человеческих интересов и ставит каждый предмет в определенное отношение к человечеству. Прекрасное - это самое широкое положительное значение явления для человечества как рода. В истории эстетики антипод прекрасного безобразное - не имеет глубокой теоретической традиции. Однако и этой категории уделялось внимание. Древние египтяне, постигая диалектику прекрасного и безобразного, отмечали, что в процессе старения все здоровое и красивое становится больным и безобразным, хорошее превращается в дурное, вкус теряется. Обратимость и взаимопереходы прекрасного и безобразного раскрываются в древнеегипетском мифе об Исиде. Безобразное в искусстве впервые теоретически осмыслил Аристотель: произведение всегда имеет прекрасную форму, в предмет же искусства входит и прекрасное, и безобразное. Даже отвратительное, изображенное в художественном произведении, доставляет эстетическое удовольствие благодаря радости узнавания действительности, которую мастерски передал художник. Безобразное и прекрасное - противоположности, тысячью переходов связанные друг с другом. Телесная красота заключается в гармоничном сочетании разнообразных частей, которые могут быть охвачены одним взглядом. Безобразное - дисгармония частей и целого. Безобразное не является предметом искусства и допустимо лишь для усиления прекрасного, как смешное и страшное. По Бодлеру, безобразное лицо - это лицо дисгармоничное, патологическое, неодухотворенное, лишенное света и внутреннего богатства. Определять безобразное только как антипод прекрасного логически недостаточно. Безобразное - эстетическое свойство предметов, естественные природные данные которых имеют отрицательное общечеловеческое значение, хотя и не представляют серьезной угрозы человечеству, так как заключенные в этих предметах силы освоены человеком и подчинены ему. Безобразное отрицательная общечеловеческая значимость предметов, находящихся в сфере свободы, оно отталкивает, но не пугает; прекрасное доставляет же наслаждение одним своим видом. 93) Учение Ницше о сверхчеловеке. Основателем и самым крупным представителем философии жизни считается Ф. Ницше. Центральное место в философии Ницше занимает учение о воли к власти. Заимствованное у Шопенгауэра, понятие воли как основы мира у Ницше трансформируется в волю к власти. Объявляя физические процессы и явления фикциями, Ницше отказывается от понятий «субстанция», «материя», «дух», «субъект», «объект» как гипотетических сущностей. Для него «сущность вещи есть только мнение о вещи». Ницше требует освободиться от «вещественности» и «материальности» в трактовке мира. Но что же тогда собой представляет мир? Ницше различает феноменальный мир, каким он нам представляется и хаотический мир ощущений. В «Воле к власти» он пишет: «Мир «феноменов» есть обработанный мир, который мы ощущаем как реальны й... Субъектом новой морали и ценностей является «Сверхчеловек» будущего. Люди в своей массе представляются Ницше убогими, лживыми, завистливыми, трусливыми, лицемерными, сластолюбивыми, чахоточными, фальшивыми, немощными, суетливыми, жалкими и грязными. Они для него «скопище болезней», «стадо», «базарные мухи». По сравнению с Сверхчеловеком человек подобно обезьяне по сравнению с человеком. «Даже мудрейший из вас, - обращается Ницше к людям, - есть нечто двусмысленное и неопределеннодвуполое, нечто среднее между тем, что растет из земли, и обманчивым призраком». Поэтому, «человек есть нечто, что должно преодолеть». Прообразы «сверхчеловека» Ницше видит в героях Гомера, викингах, римском, арабском, японском и германском дворянстве, таких исторических личностях как Цезарь, Наполеон и Макиавелли. Образ «сверхчеловека» - это образ абсолютно свободного от прежней морали и предрассудков «хищного зверя». Наблюдая вырождение нравственно-этических и моральных принципов в обществе, Ф. Ницше заявил о необходимости появления «сверхчеловека». Через учение о сверхчеловеке он критиковал существующие нравы и осуществил попытку указать истинные источники нравственности. В понимании философа «сверхчеловек» – это тот, кто смог подавить в себе животные инстинкты и наделен неограниченными правами и возможностями. Ф. Ницше утверждает «сверхчеловека» высшим совершенством, выступающим как цель, объединяющая всех людей. Согласно мыслителю, человечество сумеет возвыситься до «сверхчеловека» при условии отказа от существующей иерархии ценностей и низменных форм морали. Ф. Ницше продемонстрировал две концепции сверхчеловека. Одна – рассматривает человека как ступень эволюционного процесса, который, достигнув определенного совершенства, представляет особый биологический вид «homo supersapiens». В более поздних трудах Ф. Ницше пересматривает свою позицию на идею сверхчеловека, обращая внимание на то, что человек может совершенствоваться только в «пределах уже существующего вида». Его уверенность заключалась в следующей идее: «человек есть нечто окончательное», которая подтверждалась тем, что всегда в истории человечества были «удачные экземпляры человеческого рода» (Ю. Цезарь, Наполеон), следовательно, человек как таковой и является венцом развития [5, c. 634−671]. Здесь он ведет речь о том, что сверхчеловек является продолжением человека в психологическом, физическом, нравственном отношениях и осмысливается, как конечный результат цивилизационного (прогрессивного) развития. «Молнией из темной тучи», «смыслом земли», целью человечества называл Ф. Ницше сверхчеловека. Он описал три стадии, через которые человек должен пройти на пути к сверхчеловеку. На первой стадии человек ещё находится в состоянии иллюзий, в плену нравов, идеалов современного общества, которые тяжким грузом давят на волю человека: «ты должен». На второй стадии формирования сверхчеловека происходит постепенное освобождение от тяжести, гнета морали, наступает процесс обретения свободы от нравов и создания новых ценностей. Заключительная стадия представляет собой эволюцию человека в сверхчеловека, в процессе которой происходит рождение творца. По Ницше сверхчеловек – это личность, в которой воля к жизни, к увеличению жизненной и творческой силы достигает наивысшей точки своего развития. Человек, представляя собой единство «твари и творца», преодолевает себя и «рождает» творца, победив в себе тварь. Регулярная работа над ваянием творца постепенно возвышает индивида к идеалу сверхчеловека. 94)Отличие материализма от идеализма. Материализм исходит из первичности природы, материальной субстанции, существующей до, и независимо от духовного начала. Сам материализм подразделяется на различные свои исторические формы и течения: наивный материализм древних, полагавших, что в основе всего лежит одна из природных «стихий» - вода (Фалес), воздух (Анаксимен), огонь (Гераклит) либо их ряд - вода, воздух, огонь и земля (древнеиндийская школа чарваков, Эмпедокл), вода, воздух, огонь, земля и металл в древнекитайской философии; метафизический материализм Нового времени (Гоббс, Локк); антропологический материализм (Л. Фейербах, Н. Чернышевский); диалектический материализм (К. Маркс, Ф. Энгельс), научный материализм (Г. Фейгл, Дж. Смарт); эмерджентистский материализм (Дж. Марголис, М. Бунге) и др. Можно говорить о последовательном материализме (материалистическом монизме) и формах материализма, в той или иной форме допускавших идею божественного первотолчка (деизм) или отождествлявших природу с богом (пантеизм). Идеализм исходит из первичности идеального, духовного начала, будь то индивидуальное сознание (субъективный идеализм) или надличностный мировой дух, абсолютная идея (объективный идеализм). Крупнейшими представителями субъективного идеализма были китайский философ Ван ЯнМин (1472-1528), английский епископ Д. Беркли (1685-1753), выдвинувший принцип "essepercipi" (лат. существовать - значит быть воспринимаемым), немецкий философ И. Фихте (1762-1814). На принципах субъективного идеализма основаны эмпириокритицизм. неопозитивизм, неокантианство и ряд других философских школ. К объективному идеализму относятся философские системы брахманизма и ведантизма в древнеиндийской философии, древнегреческого философа Платона (427-347 годы до н. э.), китайского философа Чжу Си (1130-1200), немецких философов Шеллинга (1775-1854), Гегеля (1770-1831), неотомизм и др. Материализм и идеализм - два известных принципиальных подхода и две крайности в решении так называемого «основного вопроса философии», который имеет две составляющих -онтологическую и гносеологическую. Онтологически он формулируется так: что является субстанцией мира (лежит в основе мира, жизни, человека и т. д.). Материализм утверждает, что основу мира образуют сугубо материальные процессы, изменения. Духовное в мире, человеке является эпифеноменом материального, то есть производно от него. Идеализм утверждает, что мир, человек в своей основе - дух; материальное же есть различные (и более низкие) формы инобытия духа. Проходя через них, дух познает себя, «приходит к себе» истинному, становится в направлении от абстрактного к конкретному. По сравнению с материализмом, идеализм не ограничивается констатациями форм бытия, обращаясь к их истокам и Замыслу, лежащему в начале мира. Этим идеализм способствует более глубокому изучению и пониманию мира, его структурных связей, чем то, которое может предложить материализм. Именно идеализму удалось объяснить механизм эволюции природы -через внутреннюю необходимость самопознания (и постольку - саморазвития) лежащей в основе мира идеи. Материализму в данном случае остается только отметить усложнение форм органического мира со временем. Большая глубина идеалистического объяснения имеет место и в области чисто философской - в гносеологии. Позиция материализма здесь крайне незатейлива: познавательный акт - это пассивный процесс «отражения» действительности, где мое сознание подобно «зеркалу». Идеализм (в его «субъективной» версии) идет гораздо дальше, полагая познание активным процессом [конструирования действительности] и пытаясь понять «работу» нашего сознания через аналогию с производственным цехом (с его окном для поставки «сырья» -чувственных впечатлений, «станочными линиями» - познавательными способностями, выдачей готовой «продукции» - положений науки). Понимание человеческой деятельно