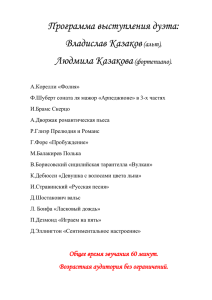

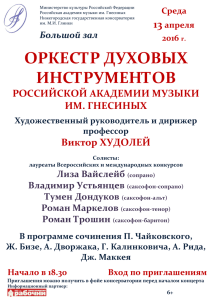

![Гулинская З.К. Антонин Дворжак : [монография]](http://s1.studylib.ru/store/data/006385728_1-603e96a841308c8628813256b04b25da-768x994.png)