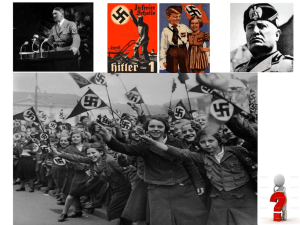

Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики

реклама