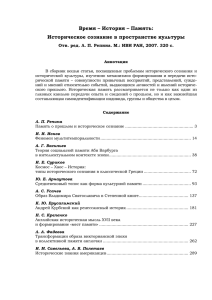

О.Б. Леонтьева. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX-начала XX вв.

advertisement