Волгина Татьяна Александровна - Московский государственный

реклама

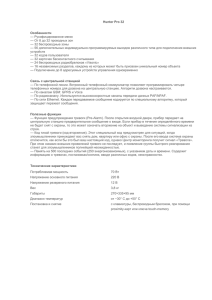

На правах рукописи УДК 616.895.4-085.851.2 Волгина Татьяна Александровна Оценка эффективности сочетанной фармакологической и интегративной групповой психотерапии в лечении ипохондрического расстройства 14.01.06 – «психиатрия» (мед. науки) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Москва 2011 Работа выполнена в ГОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Научный руководитель: Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Цыганков Борис Дмитриевич Официальные оппоненты: Доктор медицинских наук, профессор Курашов Андрей Сергеевич Доктор медицинских наук, профессор Калинин Владимир Вениаминович Ведущая организация: ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» Защита состоится «____»___________ 2011 года в ___ час ____ мин На заседании диссертационного совета Д 208.041.05 при ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по адресу: 117419, г. Москва, ул. Донская, д. 43. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России (127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 10 а). Автореферат разослан «____» _____________________ 2011 года Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат медицинских наук, доцент У.Х. Гаджиева 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность исследования Ипохондрия (ИП) представляет собой тяжёлое психическое расстройство, которое может полностью нарушить трудоспособность человека [De Gucht V., Fischler B., 2002]. Показано, что у пациентов с ИП степень снижения трудоспособности и социальной дисфункции аналогична таковой при выраженных аффективных и тревожных расстройствах и многих хронических заболеваниях, а затраты системы здравоохранения на лечение являются значительными [Серебрякова Е.В., 2007; Escobar J. и соавт., 1998; Kroenke K. и соавт., 1997]. Вопрос классификации ИП остается дискутабельным. Существующие классификации не удовлетворяют ни клиническому, ни нозологическому пониманию диагноза ИП [Цыганков Б.Д., Овсянников С.А., 2011; Fava G., 2001; Martin R., 2009]. Несмотря на то, что ИП представляет собой одно из наиболее частых психопатологических расстройств, наблюдается заметная задержка в развитии теоретически обоснованной парадигмы для понимания и разработки оптимальных методов лечения [Волель Б.А., 2009; Чудаков В.М., 2007; Bunmi O., 2009]. В течение десятилетий единственным методом лечения пациентов с ИП были психотропные средства, однако представленные в литературе данные свидетельствуют о том, что со временем развиваются резистентность [Barsky A., 1997], сопряженность с частым развитием побочных эффектов и осложнений ФТ [Kroenke K. и соавт., 1994], а коморбидные тревога и/или депрессия обусловливают хронизацию ипохондрического расстройства (ИР) [Simon G., 2001]. В последние годы модель ИП как «тревоги о здоровье» была усовершенствована, с упором на когнитивные и поведенческие процессы, вовлеченные в развитие других тревожных расстройств [Волель Б.А., 2009; Abramowitz J. и соавт., 2007]. Это позволило нам сделать вывод о необходимости использования современного, высокочувствительного 3 психодиагностического инструмента, специфичного для оценки уровня тревоги о здоровье SHAI (Health Anxiety Inventory short/week version), для диагностики, еженедельной оценки динамики ИП симптоматики в процессе терапии и результатов лечения [Salkovskis P. и соавт., 2002]. Лечение пациентов с ИР является не только актуальной медицинской, но также социальной и экономической проблемами. До настоящего времени адекватное оптимальное лечение ИР не разработано, актуальность данной работы определяется потребностью в новых эффективных стратегиях терапии ИП. В качестве потенциально эффективной психотерапии ИП был предложен метод когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ) [Warwick H. и соавт., 1996; Barsky A. и соавт., 1998]. Поддерживая гипотезу когнитивно-бихевиоральной модели развития ИП, мы решили оценить эффективность разработанной нами интегративной групповой психотерапии в сочетании с фармакотерапией у пациентов с первичной ипохондрическим ИП неврозом с – ипохондрическим невротическим неврозом развитием (ИН) личности и по ипохондрическому типу (ИРЛ). Цель и задачи исследования Целью исследования явилась оценка эффективности сочетанной фармакологической и интегративной групповой психотерапии у пациентов с ипохондрическим расстройством. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 1. Адаптировать и валидизировать психодиагностический инструмент, специфичный для оценки уровня тревоги о здоровье/краткую версию (SHAI – Health Anxiety Inventory short/week version). 2. Оценить личностно-типологические особенности пациентов с ипохондрическим расстройством. 3. Оценить клинико-психопатологические особенности пациентов с ипохондрическим расстройством. 4 4. Определить базисные копинг-стратегии у пациентов с ипохондрическим расстройством. 5. Провести сравнительный анализ эффективности фармакологической и сочетанной фармако- и интегративной групповой психотерапии у пациентов с ипохондрическим расстройством. Научная новизна исследования Впервые в РФ проведена адаптация и валидизация современного высокочувствительного психодиагностического инструмента, специфичного для оценки уровня тревоги о здоровье и ипохондрии SHAI (Health Anxiety Inventory short/week version, 2002). При валидизации данной шкалы была исследована группа пациентов с тяжелым соматическим заболеванием, что позволило подтвердить ее специфичность в оценке тревоги о здоровье вне зависимости от общего уровня тревоги. Впервые в данном исследовании была использована шкала оценки уровня тревоги о здоровье и ИП для диагностики, оценки динамики ипохондрической симптоматики в процессе терапии и эффективности лечения. Впервые в отечественной психиатрической практике с целью повышения эффективности лечения пациентов с ИР был разработан и внедрен метод интегративной групповой психотерапии (ИГП). Основу данного метода составили КБТ с интеграцией эриксоновского гипноза для преодоления механизмов психологической защиты и системной семейной ПТ с целью модификации симптоматического поведения. Впервые в проспективном контролируемом исследовании на репрезентативной выборке проведен сравнительный анализ эффективности фармакологического лечения и сочетанной фармако- и ИГП у пациентов с ИР. Впервые показана большая эффективность сочетанной фармакологической и ИГП в лечении пациентов с ИР, которая позволяет корректировать выраженность ИП симптоматики, изменять ИП когниции и модифицировать поддерживающее ее поведение. 5 Практическая значимость В рамках данного исследования для практического здравоохранения проведена адаптация и валидизация психодиагностического инструмента, специфичного для оценки уровня тревоги о здоровье и ИП, который позволяет диагностировать ИП, контролировать динамику ипохондрической симптоматики и оценивать эффективность лечения. Полученные в результате проведенного исследования данные, позволили доказать большую эффективность психофармакологической терапии в сочетании с ИГП, которая позволяет реструктурировать дисфункциональные когниции и модифицировать поведенческие паттерны, поддерживающие ИП. Это обуславливает высокую практическую значимость применения сочетанной фармако- и ИГП в лечении пациентов с ИР. Разработанный метод краткосрочной ИГП, позволяет одновременно оказывать помощь большому контингенту пациентов с ИР, повышает эффективность лечения, что имеет практическое значение для психиатрической практики. Основные положения, выносимые на защиту 1. Адаптированный и валидизированный опросник оценки уровня тревоги о здоровье/краткая версия психодиагностическим диагностировать (SHAI) является инструментом, ипохондрию, высокочувствительным который позволяет контролировать динамику ипохондрической симптоматики и оценивать эффективность лечения. 2. Фармакотерапия снижает выраженность ипохондрической симптоматики, а также коморбидные депрессию и тревогу. 3. Сочетанная фармакологическая и интегративная групповая психотерапия является более эффективным методом лечения пациентов с ипохондрическим расстройством. 4. Интегративная групповая фармакологического позволяет психотерапия лечения реструктурировать повышает ипохондрического дисфункциональные эффективность расстройства и когниции и 6 модифицировать поведенческие паттерны, поддерживающие ипохондрию. Внедрение в практику Результаты диссертационной работы внедрены и используются в практической деятельности СКБ №8 им. Соловьева З.П., а также в лечебной, научной и преподавательской деятельности на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ. Личный вклад автора Автор, являясь ответственным исполнителем, лично участвовал в разработке дизайна и осуществлении программы исследования, адаптации и валидизации опросника оценки уровня тревоги о здоровье, определении теоретических основ и подходов к разработанному методу ИГП ипохондрического расстройства. Автором самостоятельно проведено клиникопсихопатологическое, психометрическое обследование и лечение пациентов с ипохондрическим расстройством с применением психофармакологических и психотерапевтических методов. Самостоятельно проанализированы клинические, психометрические данные и их динамика в процессе лечения. Публикации По материалам диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ, в том числе 2 – в рекомендованных ВАК Минобразования России. Апробация работы Основные положения диссертационного исследования были обсуждены и доложены на XXXII Итоговой научной конференции молодых ученых МГМСУ (Москва, 16-30 марта 2010 г.) (работа заняла третье призовое место); 7-ой Конференции Международной Ассоциации неотложной психиатрии (Женева, февраль 2009 г.); XXXIII Итоговой научной конференции молодых ученых МГМСУ (Москва 16-30 марта 2011 г.); на межкафедральном совещании кафедр психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО, психиатрии и наркологии, психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ. 7 Объем и структура диссертации Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста, состоит из введения, 4-х глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографического указателя литературы, включающего 179 источников (50 отечественных и 129 зарубежных), и приложения. Работа иллюстрирована клиническими примерами, 30 таблицами и 16 рисунками. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В исследование включено 127 пациентов (31 муж и 96 жен) с ИР (МКБ-10 F 45.2) в возрасте от 21 до 62 года (средний возраст 41,8±9,0 года). Длительность заболевания ИР варьировала в широких пределах и составила в среднем 6,2 [1,2; 7,5] лет (диапазон от 0,6 до 10 лет). Верификация диагноза ИР проводилась с использованием клиникопсихопатологического, анамнестического, психометрического, лабораторного и инструментального методов исследований. В исследование не включались пациенты, отказавшиеся предоставить письменное информированное согласие, моложе 21 и старше 65 лет с интеллектуально-мнестическими нарушениями, бредовой ИП, эндогенными, тяжелыми неврологическими и соматическими заболеваниями, алкогольной и наркотической зависимостью. Психометрическая оценка пациентов проводилась по шкалам: тест К. Леонгарда в модификации Шмишека, индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана (адаптация Н.А. Сироты (1994) и В.М. Ялтонского (1995)), шкалы тревоги (HAM-A) и депрессии (HAM-D) Гамильтона, опросник оценки уровня тревоги о здоровье/краткая версия (SHAI-rus 1.0). Дизайн исследования предусматривал 4 этапа. На начальном этапе была проведена адаптация и валидизация опросника оценки уровня тревоги о здоровье/краткая версия (SHAI), являющегося специфичным и высокочувствительным методом определения тревоги о 8 здоровье и ИП, оценки динамики психопатологической симптоматики и эффективности лечения. На клиническом этапе в соответствии с критериями МКБ-10 проведен скрининг пациентов с ИР и выделены по нозологическому принципу (МКБ-9) две клинические группы: с ипохондрическим неврозом (ИН, n=45) и ИН с невротическим развитием личности по ипохондрическому типу (ИРЛ, n=82). Изучены личностно-типологические, клинико-психопатологические особенности пациентов и их базовые копинг-стратегии. На терапевтическом этапе по мере включения в исследование слепым методом пациенты с ИР из каждой клинической группы были распределены на 2 терапевтические подгруппы: основную (всего 59, 46,5% пациентов) на сочетанной ФТ и ИГП и контрольную (68, 53,5% пациентов), которым была назначена фармакотерапия (ФТ). Пациенты обеих групп были сопоставимы по основным социодемографическим характеристикам. Эффективность лечения оценивалась клинически и по данным психометрических методов по окончанию стационарного лечения, как в терапевтических группах, так и клинических. Дизайн исследования не предусматривал катамнестического наблюдения из-за невозможности оценки влияния специфических и неспецифических факторов. Учитывая краткосрочное стационарное наблюдение, которое не позволяло проследить динамику психопатологической симптоматики катамнестически, определить степень социальной, трудовой адаптации и качество жизни, мы сочли целесообразным квалифицировать эффективность терапии как: Практическое выздоровление – отсутствие психопатологической симптоматики ИН или ее значительная редукция, снижение показателей тревоги, депрессии и тревоги о здоровье до уровней, приближающихся к нормальным значениям. Отсутствие выздоровления – частичная редукция или сохранение психопатологической симптоматики ИН, отсутствие статистически значимой динамики по психометрическим шкалам. 9 Все пациенты получали ФТ, базовым препаратом которой являлся пароксетин (до 50 мг/сут). Развитие побочных эффектов и отсутствие терапевтического эффекта СИОЗС являлись показанием назначения ТЦА (амитриптилин до 150 мг/сут). Анксиолитики бензодиазепинового ряда (феназепам до 2 мг/сут) назначались короткими курсами. Всем пациентам в равном объеме назначалась неспецифическая терапия. Нами был разработан метод краткосрочной ИГП, в который были интегрированы методы КБТ, эриксоновского гипноза и системной семейной психотерапии. ИГП состояла из 8 сессий продолжительностью 2 часа, проводимых 2 раза в неделю в малых (4-8 человек) закрытых группах, которые формировались в зависимости от количества пациентов одновременно пребывающих в клинике. На заключительном этапе проводился анализ результатов исследования и сравнительная оценка эффективности терапии в терапевтических и клинических подгруппах. Статистическая обработка материалов исследования проводилась с помощью пакета прикладных статистических программ SPSS 17,0 (SPSS Inc., USA). РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Большинство пациентов (n=112, 88,2%) были неоднократно обследованы в лечебно-профилактических учреждениях неинвазивными и инвазивными инструментальными методами исследования. Функциональная природа страдания была распознана интернистами у 76 (67,9%) пациентов с ИР в среднем в течение 1-3 лет, что указывает на недостаточность современных методов диагностики ИР. С целью диагностики тревоги о здоровье и ИП, оценки динамики ИП симптоматики и эффективности лечения, был переведен, адаптирован и валидизирован опросник оценки уровня тревоги о здоровье/краткая версия в соответствии с рекомендациями ВОЗ. На перевод и адаптацию психометрической методики SHAI (Health Anxiety Inventory short/week version) 10 в России получено согласие проф. Salkovskis P.M. (Institute of Psychiatry, King' College, London, UK). С целью проведения методологической экспертизы SHAI, предполагающей оценку критериальной валидности, надежности, внутренней согласованности и чувствительности к клинической динамике, было обследовано 160 человек. Сформировано четыре равные группы (n=40), сопоставимые по полу и возрасту: здоровые лица, пациенты с паническим расстройством, ипохондрическим расстройством и терминальной почечной недостаточностью на заместительной терапии гемодиализом. Исследование психометрических качеств опросника SHAI подтвердило его соответствие требованиям, предъявляемым к измерительным инструментам. При проверке критериальной валидности SHAI методом контрастных групп у пациентов с ИР по сравнению с другими группами отмечались достоверно более высокие показатели по обоим блокам опросника (38,3±6,9 баллов) по сравнению с группами относительно здоровых лиц (11,9±5,7), пациентов с ПР (22,7±6,6 баллов) и соматическими заболеваниями (20,0±12,2 баллов) (p<0,05). Полученные результаты позволяют утверждать, что русскоязычная версия SHAI специфична в отношении измерения степени выраженности ИП симптоматики. Для оценки точности психодиагностических измерений и устойчивости результатов шкалы SHAI к действию посторонних факторов определяли следующие характеристики надежности: ретестовую и внутреннюю согласованность. По результатам оценки тест-ретестовой надежности SHAI у пациентов с ИР значение коэффициента корреляции Пирсона для общей суммы баллов составило 0,931 (р<0,01), что свидетельствовало о высокой надежности методики. Коэффициент надежности-согласованности Альфа Кронбаха для всех обследованных составил 0,88 (α>0,6), что является показателем удовлетворительной внутренней согласованности методики. Для анализа чувствительности опросника к динамике клинических симптомов были проанализированы показатели по шкалам у пациентов с ИР до 11 и после лечения. По окончании курса терапии было отмечено статистически достоверное снижение показателей по всем блокам и шкалам опросника тревоги о здоровье (38,3±6,8 и 13,8±5,1 баллов, соответственно, p<0,05). Таким образом, исследование психометрических качеств опросника SHAI подтвердило его соответствие требованиям, предъявляемым к измерительным инструментам. Русскоязычная версия опросника SHAI-rus-1.0/краткая версия, разработанного на базе конгнитивно-бихевиоральной модели развития ИП и отражающая ИП когниции и поддерживающее поведение, эффективным методом оценки тревоги о здоровье и ИП. обладает высокой критериальной валидностью, является SHAI-rus-1.0 удовлетворительной внутренней согласованностью, надежностью при повторных измерениях, высокой чувствительностью и позволяет выявить тревогу о здоровье не только у пациентов психиатрического профиля, но и у лиц с тяжелыми соматическими заболеваниями. Психометрическая методика SHAI-rus-1.0 может использоваться в качестве измерительного инструмента для оценки уровня тревоги о здоровье, ИП симптоматики и ее динамики в процессе лечения в практическом здравоохранении и для решения исследовательских задач. На клиническом этапе исследования, при анализе социодемографических характеристик пациентов с ИР установлено, что большинство пациентов не работали (67,7%), имели среднее (26%) и средне-специальное (26,8%) образование, а треть из них – неоконченное среднее (31,5%). Оценка семейного положения показала, что большинство пациентов были одинокими (51,2%), и только 40% состояли в браке. Показано, что пациенты с ИРЛ по сравнению с ИН были старше (44,7±7,7 и 37,0±6,7 лет, соответственно, p<0,05), имели более низкий социальный статус и выше процент неработающих (45,1% и 15,6%, соответственно, p<0,05), одиноких (35,4% и 13,3%, соответственно, p<0,05) или разведенных (28% и 2,2%, соответственно, p<0,05). При анализе личностно-типологических особенностей пациентов с ИР было выявлено преобладание застревающего (20,5%) и демонстративного (11,8%) типов акцентуации характера, а среди типов акцентуации темперамента – 12 тревожно-боязливого (20,5%), эмотивного (19,6%) и аффективно- экзальтированного (12,6%). Значимых различий в характериологических профилях у пациентов с ИН и ИРЛ не установлено. При клинико-психопатологической оценке у пациентов с ИРЛ по сравнению с ИН установлена большая длительность заболевания (в среднем 6,0 лет [2,5; 8,0] и 1,0 год [0,5; 2,0], соответственно, p<0,05) и склонность к конфликтам с медицинским персоналом (85,4% и 48,9%, соответственно, p<0,05). Среди пациентов с ИН выявлена большее количество принимаемых лекарственных средств (в среднем 3 препарата [2; 5] и 1 [0,5; 3], соответственно, p<0,05). Особенно следует подчеркнуть частое назначение врачами первичного звена здравоохранения анксиолитиков бензодиазепинового ряда пациентам с ИРЛ в сравнении с ИН (31,7% и 13,3%, соответственно, p<0,05). Роль провоцирующих факторов в развитии ИР и его рецидивов установлена у большинства (85,8%) пациентов. Так, в 26,8% случаев в качестве психогенной травмы выступали объективно значимые трагические события («удары судьбы» по К. Schneider) – тяжелые заболевания или смерть близких, развод, судебное разбирательство. Второй по частоте группой провоцирующих факторов являлись проблемы детско-родительских отношений (21,3%) и супружеские конфликты (16,5%), связанные с переходом по этапам жизненного цикла семьи. В 11% наблюдений развитие ИР дебютировало объективно выявляемыми соматогенными воздействиями. С одинаковой частотой в клинических группах пациентов выявлялись ятрогении (13,3% и 13,4%, соответственно). После психогенного дебюта у 1/3 (26,8%) пациентов дальнейшая динамика ИРЛ происходила спонтанно. Характер психогенной травмы нередко определял клиническую картину ИН. Отличительной клинической особенностью данной группы являлась не столько тревога о телесных сенсациях, которую они интерпретировали как симптоматику тяжелого соматического заболевания, сколько «представления» 13 о тяжести предполагаемой у них болезни, что сопровождалось тягостным чувством скорой смерти. Таким образом, была установлена взаимосвязь реакции утраты с развитием ИН (46,7%), а сочетанное воздействие провоцирующих факторов – с ИРЛ (68,5%). В 14,2% наблюдений связь развития заболевания с провоцирующим фактором не установлена. Для выявления дисфункциональных ИП убеждений проведен анализ ИП страхов. Установлено, что значительную их часть составляли фобии болезни и инфекций, среди которых наиболее частыми были рак (24,4%) и сердечнососудистые болезни (31,1%). Более чем в половине случаев выявлено сочетание ИП страхов (52,8%). На основании клинических наблюдений был отмечен тот факт, что пациенты с ИП считают себя более подверженными рискам травматизации и насилия. При анализе роли сопутствующих заболеваний в структуре ИР следует отметить игнорирование соматическим или заболеваниям, недостаточное которые внимание пациенты не к имеющимся включали в дисфункциональные ИП убеждения. При анализе клинико-психопатологических особенностей ИН были выделены два варианта его развития. Первый вариант был характерен для лиц молодого и среднего возрастов с тревожно-боязливыми, демонстративными и эмотивными типами личности из социально неактивных слоев населения. Дебютом заболевания явились тревожные расстройства с алгическим компонентом и формированием ИП синдрома, в структуре которого тревога принимала пароксизмальный характер по типу панических атак. Течение заболевания характеризовалось быстрым утяжелением симптоматики и развитием агорафобии. Второй вариант развития ИН был характерен для лиц среднего и пожилого возрастов с застревающим типом личности, которые состояли в браке и имели детей, но рано прекратили трудовую деятельность без выраженной социальной дезадаптации. Дебют заболевания характеризовалcя симптомами соматических 14 заболеваний. Психопатологическая сенестоипохондрической симптоматикой картина невротического определялась уровня, а cенестопатии – локальностью и адекватным отражением в жалобах пациентов. В психогенезе невротического формирования личности важная роль принадлежала реакции личности на болезнь, нарушающей социальную адаптацию. Динамика формирования патологических свойств личности характеризовалась: дисгармоничной личностью, фиксацией ИН, гипотимией, утратой связи невротических переживаний с психотравмирующей ситуацией, последующим усложнением структуры ИН вне прямой зависимости от провоцирующих факторов и закреплением ИП черт характера. Анализ базисных копинг-стратегий у пациентов с ИР показал средний уровень использования активных совладающих-стратегий «разрешения проблем» и «поиска социальной поддержки», в то время как проблемноизбегающее поведение было выражено в значительно меньшей степени. При сравнительном анализе полученных данных в группах пациентов с ИН и ИРЛ не установлено статистически значимого различия структуры копингповедения. Для уменьшения тревоги о здоровье пациентам с ИР были свойственны избегающее поведение и необходимость частого подкрепления уверенности в своём здоровье (поиск заверений) с помощью различных внешних факторов: ближайшее окружение, медицинские работники, чтение медицинской литературы. Одним из проявлений избегающего поведения явилась агорафобия, которая с одинаковой частотой наблюдалась как у пациентов с ИН, так и с ИРЛ. Важным компонентом агорафобии являлся страх ИП содержания, выраженность которого усиливалась при появлении любого соматического симптома, который расценивался пациентом как признак тяжелого заболевания. Сравнительная оценка результатов лечения была проведена у 105 (82,7%) пациентов с ИР: 61 (89,7%) на ФТ и 44 (74,6%) – на сочетанной терапии. Из исследования досрочно выбыли 22 (17,3%) пациента, которые составили группу некомплаентных больных. 15 В группе пациентов на ФТ к концу 2-й недели лечения отмечалась тенденция к снижению средних значений показателей уровня тревоги (HAMA), что может быть обусловлено приемом бензодиазепинов. В 17 (27,9%) наблюдениях динамика была не столь значима из-за побочных эффектов СИОЗС, что оказало влияние на общий результат группы в целом. Достоверное снижение уровней тревоги (с 26,0±3,2 баллов до 11,6±0,8, p<0,05) и депресии (с 14,8±1,3 баллов до 8,5±1,6, p<0,05) отмечено к 4-й неделе и к моменту окончания лечения, которые достигли практически нормальных значений. При сравнительном анализе эффективности ФТ установлено равнозначное снижение уровней тревоги в клинических группах пациентов с ИН (с 26,4±3,0 баллов до 11,6±0,9, p<0,05) и ИРЛ (с 26,0±3,4 баллов до 11,5±0,6, p<0,05) и депрессии (с 14,5±1,3 баллов до 8,6±1,6 и с 15,4±1,3 баллов до 8,4±1,6, соответственно, p<0,05) к окончанию лечения, несмотря на более высокие исходные показатели депрессии при ИРЛ (15,4±1,3 и 14,5±1,3, p<0,05). Следует отметить исчезновение ПА в структуре ИР, нивелирование агорафобической симптоматики с сохранением ИП опасений. Основной блок 40 30 20 Поиск заверений 10 0 Избегающее поведение Исходно Блок негативных последствий Сумма баллов после ФТ после ФТ+ИГП Рисунок 1. Динамика показателей уровней тревоги о здоровье по шкале SHAI в терапевтических группах 16 На основании данных шкалы SHAI на момент окончания ФТ выявлено равнозначное снижение показателей по основному блоку и сумме баллов как у пациентов с ИН (с 31,0±3,8 баллов до 12,5±4,9 и с 39,2±4,8 баллов до 19,7±5,4, соответственно, p<0,05;), так и с ИРЛ (с 31,6±3,8 баллов до и 14,8±5,8 и с 39,4±4,2 баллов до 21,8±6,4, соответственно, p<0,05). Динамика по блоку негативных последствий отсутствовала у пациентов с ИН (8,2±2,2 и 7,2±1,8, p>0,05) и у пациентов с ИРЛ (7,8±2,2 и 6,9±1,8, p>0,05) (рис. 1). У пациентов с ИН и ИРЛ по результатам визуальных аналоговых шкал, оценивающих избегающее поведение и поиск заверений отсутствовали статистически значимые изменения. Следует подчеркнуть более высокий исходный уровень избегающего поведения у пациентов с ИРЛ в сравнении с ИН (29,0±7,7 и 24,8±5,4, соответственно, p<0,05). По завершению курса ФТ, несмотря на уменьшение поддерживающих ИР аффективных симптомов (депрессивной симптоматики) и таких физиологических факторов как вегетативные симптомы тревоги, сохранились когнитивные признаки тревоги о здоровье: поглощенность, концентрация внимания на телесных ощущениях, избирательное внимание. При этом сохранялись избегающее поведение и поиск заверений, что было подтверждено отсутствием динамики показателей по визуальным аналоговым шкалам SHAI. Важно подчеркнуть отсутствие клинически значимого улучшения в 37,7% наблюдений; большинство пациентов вновь планировали будущие госпитализации, полагая, что в результате лечения был достигнут временный эффект. При анализе результатов сочетанной ФТ и ИГП на 2-й неделе лечения отмечена тенденция к повышению общего уровня тревоги по шкале HAM-A по сравнению с группой ФТ (с 28,6±3,1 баллов до 23,2±2,5, p<0,05). Мы полагаем, что данный факт может быть обусловлен прогнозируемым ответом на начало ПТ лечения и запретом на поиск заверений, который лишил пациентов привычных стратегий совладания с болезнью. Активное обследование пациентов специалистами соматического профиля создавало дополнительные 17 трудности в преодолении закрепленных паттернов поведения. Кроме того, с той же частотой (25%), как и в группе ФТ, отмечено развитие побочных эффектов СИОЗС. К моменту окончания лечения достигнуто достоверное снижение общего уровня тревоги (с 25,3±2,9 баллов до 9,8±0,6, p<0,05) и депрессии (с 14,9±1,8 баллов до 7,9±1,4, p<0,05) до практически нормальных значений. Как и в группе пациентов на ФТ, отмечено исчезновение ПА в структуре ИР. Несмотря на то, что в задачи нашего исследования не входило изучение агорафобии по валидизированной шкале, клинически мы можем констатировать значительную редукцию агорафобической симптоматики. Таблица 1 Показатели уровней уровней тревоги, депрессии и тревоги о здоровье в клинических группах в зависимости от метода лечения, m±σ ИН Шкала оценки/группа пациентов Шкала тревоги Гамильтона Психическая тревога Соматическая тревога Сумма баллов Шкала депрессии Гамильтона Шкала оценки тревоги о здоровье Основной блок Блок негативных последствий Сумма баллов Избегающее поведение Поиск заверений ИРЛ ФТ ФТ+ИГП ФТ ФТ+ИГП 5,5±2,2 6,1±2,1 11,6±0,9 8,4±1,6 3,5±0,8* 6,4±1,2 9,8±0,8* 7,7±1,6 6,1±2,1 5,4±1,9 11,5±0,6 8,6±1,6 5,9±1,3 4,0±1,3* 9,8±0,5* 8,0±1,3 12,5±4,9 7,2±1,8 19,7±5,4 25,2±3,9 26,4±9,2 9,2±1,7* 6,6±1,8 15,8±2,1* 13,9±4,0* 12,8±4,9* 14,8±5,8 6,9±1,8 21,8±6,4 26,2±3,9 24,8±6,4 10,9±3,2* 7,0±1,5 17,9±3,6* 16,9±4,5* 14,0±3,4* Примечание: * - p<0,05 по сравнению между группами При сравнительном анализе результатов ФТ и ИГП была выявлена положительная динамика уровня тревоги (HAM-A), которая к моменту окончания лечения достигла практически нормальных значений у пациентов с ИН (9,8±0,8, p<0,05) и с ИРЛ (9,8±0,5, p<0,05) (табл. 1). Однако существовавшие различия в более высоких уровнях психической тревоги у пациентов с ИРЛ по сравнению с ИН (15,6±2,8 и 9,4±2,0, соответственно, 18 p<0,05) и соматической тревоги у пациентов с ИН по сравнению с ИРЛ (15,3±2,5 и 10,3±1,8, соответственно, p<0,05) сохранялись и при завершении курса сочетанной терапии. Вероятно, что фактическое повышение психической тревоги в группе пациентов с ИРЛ являлось косвенным признаком большей сопротивляемости к ПТ. К моменту окончания лечения показатели между клиническими группами пациентов уровня депрессии (7,7±1,6 баллов и 8,0±1,3, соответственно, p>0,05) и тревоги о здоровье по основным блокам опросника (15,8±2,1 баллов и 17,9±3,6, соответственно, p>0,05) не различались и были сопоставимы с группой ФТ (HAM-D: 7,9±1,4 и 8,5±1,6, соответственно, p>0,05; SHAI: 17,0±3,2 и 21,0±6,1, соответственно, p>0,05). Особенно демонстративны результаты показателей по визуальным аналоговым шкалам (рис. 2). Так, на момент окончания лечения у пациентов на сочетанной терапии отмечено значительное снижение уровней избегающего поведения (с 15,6±4,5 баллов до 25,6±5,3, p<0,05) и поиска заверений (с 13,5±4,1 баллов до 25,4±7,5, p<0,05) по сравнению с группой пациентов на ФТ. Основной блок 40 30 20 Поиск заверений Блок негативных последствий 10 0 Избегающее поведение Исходно Сумма баллов ИН ИРЛ Рис. 2. Динамика показателей уровней тревоги о здоровье по шкале SHAI в клинических группах на сочетанной терапии 19 У пациентов с ИРЛ в сравнении с ИН к концу 4-й недели (19,9±4,5 и 17,3±3,9, соответственно, p<0,05) и по окончании лечения (16,9±4,5 и 13,9±4,0, соответственно, p<0,05) отмечались более высокие значения избегающего поведения. Можно предположить, что данный факт обусловлен большим сопротивлением ПТ пациентов с ИРЛ, более продолжительным сроком заболевания и, конечно, предшествующим опытом лечения в психиатрических стационарах. При анализе результатов лечения пациентов с ИР практическое выздоровление достигнуто у подавляющего большинства пациентов (81,8%) на сочетанной ФТ и ИГП в сравнении с 62,3% пациентами на ФТ (p<0,05), что подтверждает эффективность и специфичность разработанного нами метода ИГП. С нашей точки зрения, трансовые техники позволили на ранних этапах лечения снизить тревогу и преодолеть механизмы психологической защиты. Так, у большинства пациентов удалось достичь реструктурирования ИП когниций и снижения показателей по специфичной для измерения тревоги о здоровье и ИП шкале SHAI. Отсутствие эффекта терапии у 8 пациентов (18,2%), в психическом статусе которых по окончании ФТ и ИГП были минимальные изменения было заболевания, отрицательным обусловлено опытом большей длительностью предшествующего лечения, неоднократными госпитализациями и патологией личности. Для данной категории пациентов было характерно преобладание демонстративных и эпилептоидных черт характера, отсутствие семьи и работы. Особый интерес представил анализ группы некомплаентных пациентов, которые досрочно выбыли из исследования по разным причинам. Данную группу составили 17,3% (22) пациентов преимущественно с ИРЛ. Причины отказа были обусловлены низкой мотивацией к лечению и расценены как проявление избегающего поведения, что нашло отражение в более высоких исходных показателях по шкале SHAI в сравнении с пациентами с ИР в целом (31,8±4,7 баллов и 27,3±6,0, соответственно, p<0,05). В данной группе 20 преобладали пациенты с истеро-эпилептоидными и эпилептоидными типами личности. Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что выдвинутая нами гипотеза о большей эффективности сочетанной ФТ с ИГП является верной, что нашло подтверждение в значительной редукции ИП симптоматики, снижении уровней коморбидных тревоги и депрессии, изменении ИП когниций и модификации поддерживающего поведения. В процессе ПТ неправильное лечения удалось восприятие большей соматических части пациентов симптомов, исправить реструктурировать убеждения и ожидания по поводу здоровья и болезни, изменить отношение и неправильное понимание медицинского обследования, модифицировать неадекватное болезненное поведение и обучить техникам выборочного внимания и отвлечения от телесных сенсаций. ВЫВОДЫ 1. Русскоязычная версия опросника оценки уровня тревоги о здоровье/краткая версия SHAI-rus-1.0 является эффективным психодиагностическим инструментом оценки тревоги о здоровье и ипохондрии. SHAI-rus-1.0 обладает высокой критериальной валидностью, надежностью при повторных измерениях, удовлетворительной внутренней согласованностью и высокой чувствительностью. 2. Для пациентов с ипохондрическим расстройством характерно преобладание застревающего и демонстративного типов акцентуации характера, а среди типов акцентуации темперамента – эмотивного, тревожно-боязливого и аффективно-экзальтированного. 3. Для пациентов с ипохондрическим неврозом было характерно два варианта его развития. Ипохондрическое развитие личности обусловлено реакцией личности на болезнь, нарушающей социальную адаптацию. 3.1. Первый вариант развития ипохондрического невроза был характерен для лиц молодого и среднего возрастов с тревожно-боязливыми, 21 демонстративными и эмотивными типами личности из социально неактивных слоев населения. Дебютом заболевания явились тревожные расстройства с алгическим компонентом и формированием ипохондрического синдрома, в структуре которого тревога принимала пароксизмальный характер по типу панических атак. Течение заболевания характеризовалось быстрым утяжелением симптоматики и развитием агорафобии. 3.2. Второй вариант развития – характерен для лиц среднего и пожилого возрастов с застревающим типом личности, которые состояли в браке и имели детей, рано прекратили трудовую деятельность без выраженной социальной дезадаптации. Дебют заболевания характеризовалcя симптомами соматических заболеваний. Психопатологическая картина определялась сенестоипохондрической симптоматикой невротического уровня, а cенестопатии – локальностью и адекватным отражением в жалобах пациентов. 3.3. В психогенезе невротического формирования личности по ипохондрическому типу важная роль принадлежала реакции личности на болезнь, нарушающей социальную адаптацию. Динамика формирования патологических свойств личности характеризовалась: дисгармоничной личностью, фиксацией ипохондрического невроза, гипотимией, утратой связи невротических переживаний с психотравмирующей ситуацией и последующим усложнением зависимости от структуры провоцирующих заболевания факторов вне и прямой закреплением ипохондрических черт характера. 4. Копинг-стратегии ипохондрическим характеризовались пациентов неврозом средним с с ипохондрическим невротическим уровнем неврозом развитием использования и личности активных совладающих-стратегий «разрешения проблем» и «поиска социальной поддержки», проблемно-избегающее поведение было выражено в значительно меньшей степени. 22 5. Интегративная групповая психотерапия повышает эффективность фармакологического лечения пациентов с ипохондрическим расстройством. 5.1. Сочетанная фармако- и интегративная групповая психотерапия оказывает более выраженный эффект на уменьшение ипохондрической симптоматики, исчезновение панических атак и редукцию агорафобической симптоматики (у 81,8%) по сравнению с фармакотерапией (у 62,3%). 5.2. У пациентов на сочетанной терапии установлено достоверно более значимое снижение показателей уровней тревоги, тревоги о здоровье, избегающего поведения и поиска заверений по сравнению с группой на фармакотерапии. 5.3. Интегративная групповая психотерапия специфична и эффективна в отношении изменения ипохондрических когниций и модификации поддерживающего ипохондрию поведения. 5.4. Для пациентов с минимальными изменениями в психическом статусе (18,2%) были отрицательный характерны: опыт большая предшествующего длительность лечения, заболевания, неоднократные госпитализации и патология личности. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1. С целью выявления пациентов с ипохондрией, контроля динамики ипохондрической симптоматики и эффективности проводимого лечения целесообразно применение адаптированного и валидизированного краткого опросника оценки уровня тревоги о здоровье (SHAI). 2. Для достижения лучшего терапевтического эффекта у пациентов с ипохондрическим расстройством целесообразно проводить сочетанную фармакологическую и интегративную групповую психотерапию. 3. По окончанию стационарного этапа лечения рекомендовано проведение в амбулаторных условиях бустерных сессий, ориентированных на симптом, и индивидуальных сессий системной семейной психотерапии с целью 23 модификации внутрисемейных отношений и профилактику развития функционального симптома у других членов семьи. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 1. Волгина Т.А. Оценка эффективности сочетанной фармакотерапии с группоцентрированным ипохондрического эриксоновским невроза //Сб. гипнозом научных трудов в терапии Итоговой XXXII конференции молодых ученых МГМСУ, 15-22 марта 2010, Москва с. 65-66. 2. Волгина Т.А., Добровольская психотерапевтических рандомизированных методов Ю.В. лечения контролируемых Эффективность ипохондрии исследований) (обзор //Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2011. – №3. - с. 8-12. 3. Волгина Т.А., Лебедева Т.В. Клинические варианты ипохондрического невроза //Сб. научных трудов, посвященный 30-летию кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ. Москва 2010. – с. 198-205. 4. Волгина Т.А. Адаптация и валидизация русскоязычной краткой версии опросника оценки уровня тревоги о здоровье //Сборник научных трудов конференции с международным участием. Неврозы в современном мире. Новые концепции и подходы к терапии. 3-4 февраля 2011, Спб, с. 51-52. 5. Цыганков Б.Д., Яковлева П.А., Конищев А.С., Волгина Т.А. Течение хронического алкоголизма в сочетании с посттравматическим стрессовым расстройством в зависимости от характера психогении //Наркология. – 2011. - №2. – С. 56-59. 6. Цыганков Б.Д., эффективность ипохондрии Волгина Т.А., психотерапевтических //Сб. научных трудов Ялтонская методов областной А.В. Сравнительная лечения небредовой научно-практической конференции. Пенза 2010. – с. 98-99. 24