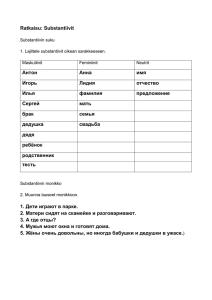

себе

реклама