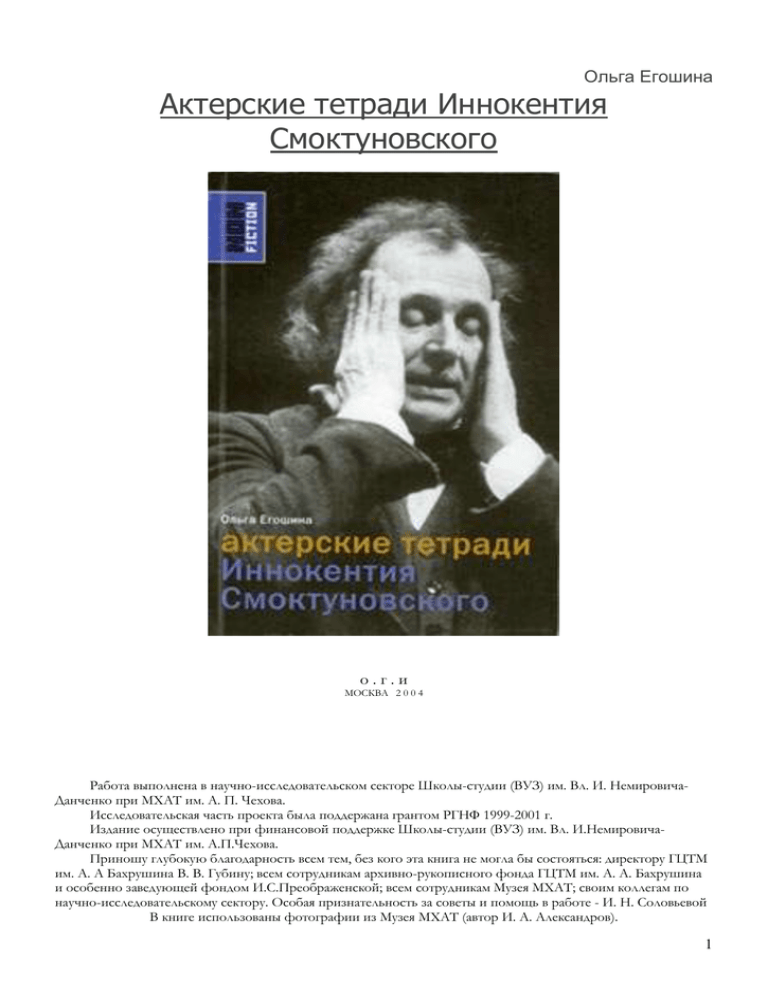

Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского

реклама