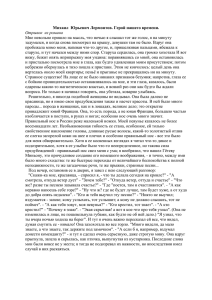

Безмятежный край (И.Азаров)

реклама