А. Бенуа «Иванов

реклама

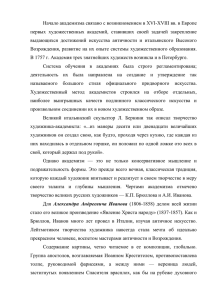

А. Бенуа «Иванов – поиски правды» Находясь в Риме, Иванов беспрестанно сравнивал свою работу со всем, что было классического и наиболее высокого в этом колоссальном музее прежнего искусства, и вследствие этого вечно пребывал в каком-то «заботливом недовольстве», доводившем его часто до отчаяния. Иванов старался подойти к своим кумирам и изо всех сил бился, чтобы связать традиции с требованием полной свободы, согласить изучение натуры с заимствованиями у старых мастеров. К несчастью, он не понимал того освободительного движения, которое начиналось тогда в лихорадочно-вдохновенном Париже. Он, вероятно, видел, как некоторые французы были заняты тем же, к чему и его влекло инстинктивно, а именно борьбой с традициями вообще, но согласно с наставлениями, полученными еще дома, также с наставлениями Овербека и Гоголя, ненавидевшего французов, Иванов считал все эти «французские» затеи за разврат и не мог постичь своего духовного родства с теми героями, которые на родине Делакруа храбро боролись против рутины и отыскивали новую, живую и свободную красоту. Какой мужественной бодростью, страстью и негой, тонким вниканием во все оттенки прекрасного проникнуты этюды Иванова, эти непосредственные изучения природы, и куда девалась вся эта прелесть жизни в картине, для которой они предназначались! Приглаженные и выправленные, засушенные и окаменелые, перешли эти этюды на большое полотно, и на нем с трудом узнаешь сквозь оболочку скучного «монументального стиля» их остатки. Иванов в том преследовании старой красоты иногда очень близко подходил к ней. Иной его юноша выдержит сравнение по божественной плавности линий с флорентийским Идолино; иная спина, рука, нога, торс — с лучшими образцами древней пластики или Ренессанса; некоторые драпировки не уступят рафаэлевским. Но вся эта формальная близость к произведениям прошлого, скорее, вредит его творению, так как чужое досадливо заслоняет собственное. Одно обстоятельство причинило ему особенно много затруднений. Дома, в школе, несмотря на весь энциклопедизм, которым кичится академическое образование, Иванова забыли обучить краскам: вглядываться в тонкость отношений их в природе, в бесчисленные их оттенки и передавать это в живописи. Здесь, в Риме, фрески Микеланджело и Рафаэля, картоны Камуччини, Овербека и Корнелиуса, а также советы трех последних также ничего не могли открыть ему в смысле красок. Между тем и в Риме стали, наконец, доходить в половине 30-х годов слухи о колористическом движении, начавшемся еще в 20-х годах во Франции, и вопрос о красках не был уже так категорично решаем в отрицательную сторону, как прежде. Самому Иванову казалось, что сила его картины будет зависеть от полной ее правдивости, а эта правдивость, естественно, зависела главным образом от верности красочного эффекта. Иванов, всматриваясь в великие произведения прошлого, наконец,открыл, что основные прелести их не в нагромождении драпировок и не в круглых жестах, но в том, что художники выражали в них свои мысли и чувства с полной убедительностью. Иванов отказался от эффектничанья и поставил главной целью своих стремлений заставить людей поверить своему вымыслу, заставить чувствовать себя перед картиной, как перед действительностью, и, разумеется, для достижения этого ему недостаточно было одних черных линий и монотонной раскраски назарейцев, а требовался живой, естественный колорит. Иванов и тут не спросил сразу указаний у природы, а обратился за советами к старым мастерам. Он съездил даже специально для того в Венецию, на родину великих колористов. Но там, наконец, у него открылись глаза: венецианцы указали ему как на единственную свою руководительницу и вдохновительницу — на природу, которой Иванов до сих пор так пренебрегал. Послушавшись их советов, он с рвением и наивностью начинающего ученика принялся за свое коренное переобразование, однако, к ужасу своему, вскоре заметил, что уже слишком стар, чтобы учиться делу, требующему более, чем что-либо, непосредственности и свежести. От первоначального, все же приятного, хоть и лживого коричневого колорита он спустя некоторое время отрекся совершенно, но той новой красочной формулы, к которой стремился, так и не достиг. Тем не менее, результаты, полученные Ивановым в этой сфере, изумительны. В иных его этюдах купающихся или отдыхающих людей, освещенных лучами утреннего солнца, в иных пейзажах поражаешься смелостью и передовитостью его открытий. Судя по ним, он, должно быть, уже предвидел то, над чем работали впоследствии с успехом Мане, Моне и Уистлер. Иванов, желая найти полную правду колорита, наткнулся на такие краски, на такие отливы в тенях, на такую пестроту и новизну отношений, о которых вообще до него, во всей истории живописи, не было помину и к которым нас приучили только за самое последнее время импрессионисты. Какою смелостью и силой обладал этот скромнейший человек, чтобы перейти вдруг от подмалевок «теливердой» и «сиеной», всяких засушивающих творчество школьных рецептов прямо к ярко-голубым теням на человеческом теле, к серой, тусклой зелени на солнце, к оранжевым и зеленым рефлексам на лицах. Но все же среди его бесчисленной массы этюдов трудно найти вполне прекрасные по краскам — такие, в которых все, что он подмечал, приглядываясь к отдельным кусочкам природы, было бы так же связано в общую гармонию, как оно связано в действительности. Ему недоставало общей проверки и широкого взгляда на вещи, той «привычки просто смотреть», которая достается художникам лишь в молодых годах и в тех только случаях, когда они отдаются одному этому, не отвлекаясь ни в сторону линий, ни форм. Моне впоследствии только потому и одолел в таком совершенстве красоту красок в природе, что бросил все заботы о рисунке и занялся исключительно отысканием красочной правды. На картине особенно ясно сказалась колористическая слабость Иванова. Целиком переносить свои красочные изучения на большое полотно он так же не решался, как не решался переносить целиком свои фигуры и типы, писанные с натуры. Все же старания Иванова смягчить «сырость» и резкость красок, успокоить их кажущуюся странность, тушить их яркость — вся эта «комнатная» работа дала в результате какое-то подобие пестрого ковра или мучительно рябящей в глазах мозаики. Иванов говорил до самой смерти, что картина не окончена именно в том смысле, что ему нужно ее еще пройти и привести к одному аккорду, но можно не жалеть о том, что он этого не сделал, так как сводка к одному аккорду в такой, по самой сути, составной и склеенной вещи неминуемо привела бы к тому, что окончательно исчезло бы все проскользнувшее в нее из живых, непосредственных этюдов с натуры. Мимо «Мучеников» Флавицкого или «Патмоса» Моллера — двух совершенно ясных и классифицированных порождений ложного искусства — проходишь равнодушно. Они настолько немы и безжизненны, что глаз скользит по ним и не в силах остановиться на хорошеньких личиках, гладких телах, круглых жестах и приторных красках. Мимо картины Иванова так быстро и невнимательно не пройдешь. Она приковывает внимание тем трудом и теми страданиями, которые положены художником на ее создание. Но и на нее не глядишь с удовольствием. Напротив того, она производит мучительное, тягостное впечатление. Сознаешь, что перед тобой две картины: одна написанная поверх другой — и что верхняя — тоскливая и вялая калька, с нелепыми прибавлениями, с той, которая под нею, и хотелось бы содрать эту пелену, чтобы вполне оценить находящееся под нею произведение, положим, далеко не цельное и сначала до конца «придуманное», но состоящее, по крайней мере, из превосходных отдельных кусков. Особенно досадно, что типы действующих лиц, найденные в таком совершенстве Ивановым в этюдах, на картине утратили добрую половину своей жизненности. Они даже стали настолько похожи на обыденноакадемические, что с трудом находишь в театральной их группировке и жестикуляции то глубокое знание людей и тот полет, которыми любуешься в ивановских этюдах и эскизах. Как прекрасен, например, некрасивый, но царственный и, несомненно, божественный «Спаситель», как изумительно и самостоятельно был он задуман Ивановым и как сильно изменен в окончательном виде, по милости книжных теорий, которыми умный, но наивный в своей недоразвитости Иванов мог увлекаться. Во имя них он постарался соединить в чертах смиренного и величественного Богочеловека античную красоту Бельведерского Аполлона и строгие, архаические контуры византийского Христа! Какое чудесное, небывалое в истории живописи, поглощенное энтузиазмом лицо было задумано Ивановым для Предтечи и как грустно, что оно на картине является настолько выправленным, очищенным и облагороженным, что, только ознакомившись с подготовительными работами, понимаешь намерение автора. Тип апостола Андрея, в первоначальном виде, не уступает по выражению старческой опытности и тлеющего под морщинами священного огня созданиям Винчи и Дюрера, а на картине он превращен в обыкновенного, красивого, но совсем неинтересного старика натурщика, только что вставшего в позу. Наконец, раб в первой редакции — как по своей придавленной позе, так и по всему своему животнообразному, жалкому виду самое, быть может, необычайное и гениальное создание Иванова — на картине так встрепенулся и так весело улыбается, что ничего больше в нем не напоминает той трагичной, страшной радости, которая озаряет чудовищное, полуидиотское лицо его в этюде. Еще более, нежели отдельные части, общее картины Иванова производит вялое и скучное впечатление. «Явление Христа народу» почти вовсе не говорит тех священных слов, которые Иванов собирался и действительно был призван сказать. Эта картина — детище Академии: она возникла и вся была создана чисто академическим путем. Иванов — пророк, мудрец, мученик и подвижник по натуре. Он убил на ее создание всю свою молодость. Лучшие свои силы он пожертвовал служению бездушному эклектизму.