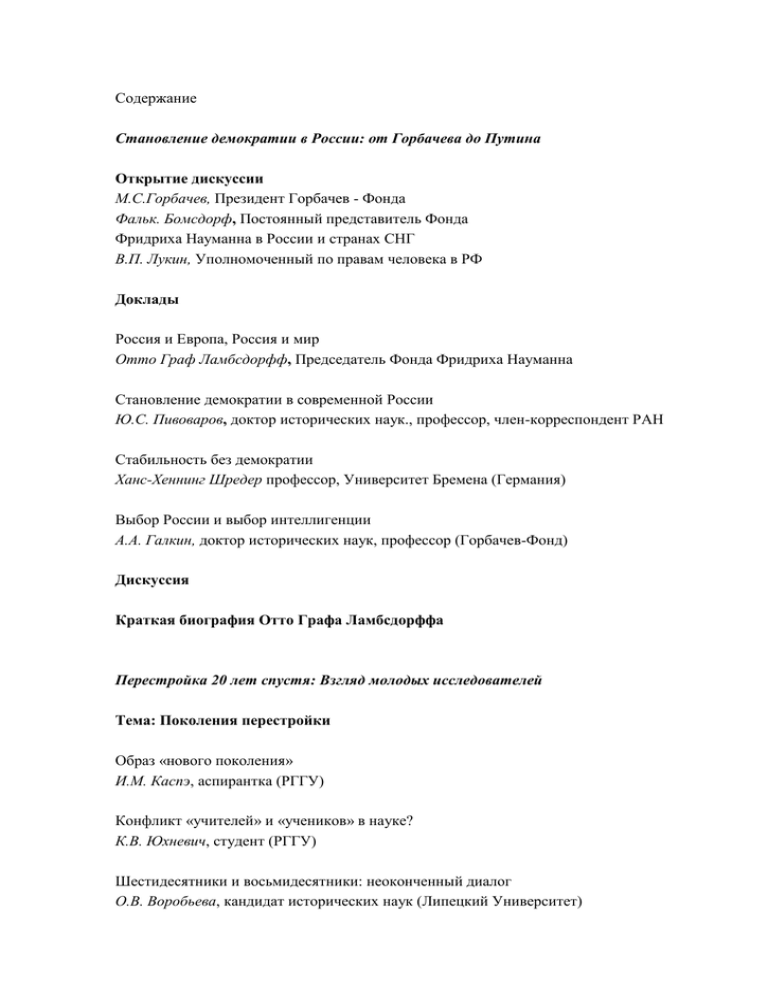

Становление демократии в России: от - Горбачев-Фонд

реклама